tel.03-5319-4916 fax 03-5319-4917

住所などの連絡先は、このページの一番下にあります。

English・オープンオフィス・お問い合わせ・ひつじ書房とは・ひつじ書房の

広告・ひつじメール通信配信希望の方へ・スタッフ日誌・専務の日誌・房主の日誌・

国語教育を再考する会・日本語教育を支援します(建築開始)・国語教育を支援します(建築開始)・英語教育を支援します(建築開始)・執筆要項(1.84)

・

新刊紹介(2024.6.3UP)・これからでる本(2024.3.5UP)・

求人・採用について(2023.12.18UP)・地図・会社概要・NEW日本語音声コミュニケーション・NEWウェブマガジン「未草」・NEW電子書籍について

What's new

2024.6.3

片岡邦好著『メディア談話へのまなざし クロスモーダル分析の試み』(片岡邦好談話分析著作選集 I)を刊行しました。

1 メディア談話、2 道案内と空間描写、3 ロッククライマーの身体とナラティブ分析を扱うシリーズ全3巻の第1巻。マルチモーダル分析の手法を駆使し、メディア談話研究の可能性を拓く論文集。本書は社会言語学・言語人類学的アプローチを用いながら、書記言語、音声言語、パラ音声、身体表象などを統合的に分析対象とすることを目指し、認知的かつミクロな相互行為分析に着目する「マルチモーダル」の視座と、本書で「クロスモーダル」と呼ぶ個々の集団や文化的規範を重視するアプローチにより、メディア談話の新たな側面に光を当てる。

片岡邦好著『メディア談話へのまなざし クロスモーダル分析の試み』(片岡邦好談話分析著作選集 I)を刊行しました。

2024.5.23

遠藤織枝著『やさしい日本語の時代に、やさしい介護のことばを』を刊行しました。

2008年にEPA(経済連携協定)の外国人の看護・介護の専門家を養成する事業が始まり、介護福祉士候補者の日本語支援に関わることになった。初めて、現場の日本語に接した時の衝撃は忘れない。申し送りや介護記録の用語は、日常の語と全く異なり難解であった。調べていくうちにそれらは明治以来踏襲の語とわかった。漢字の環境も、働く人の実際も大きく変化した現在、難解な語のままにしておいていいのだろうか。

遠藤織枝著『やさしい日本語の時代に、やさしい介護のことばを』

2024.5.24

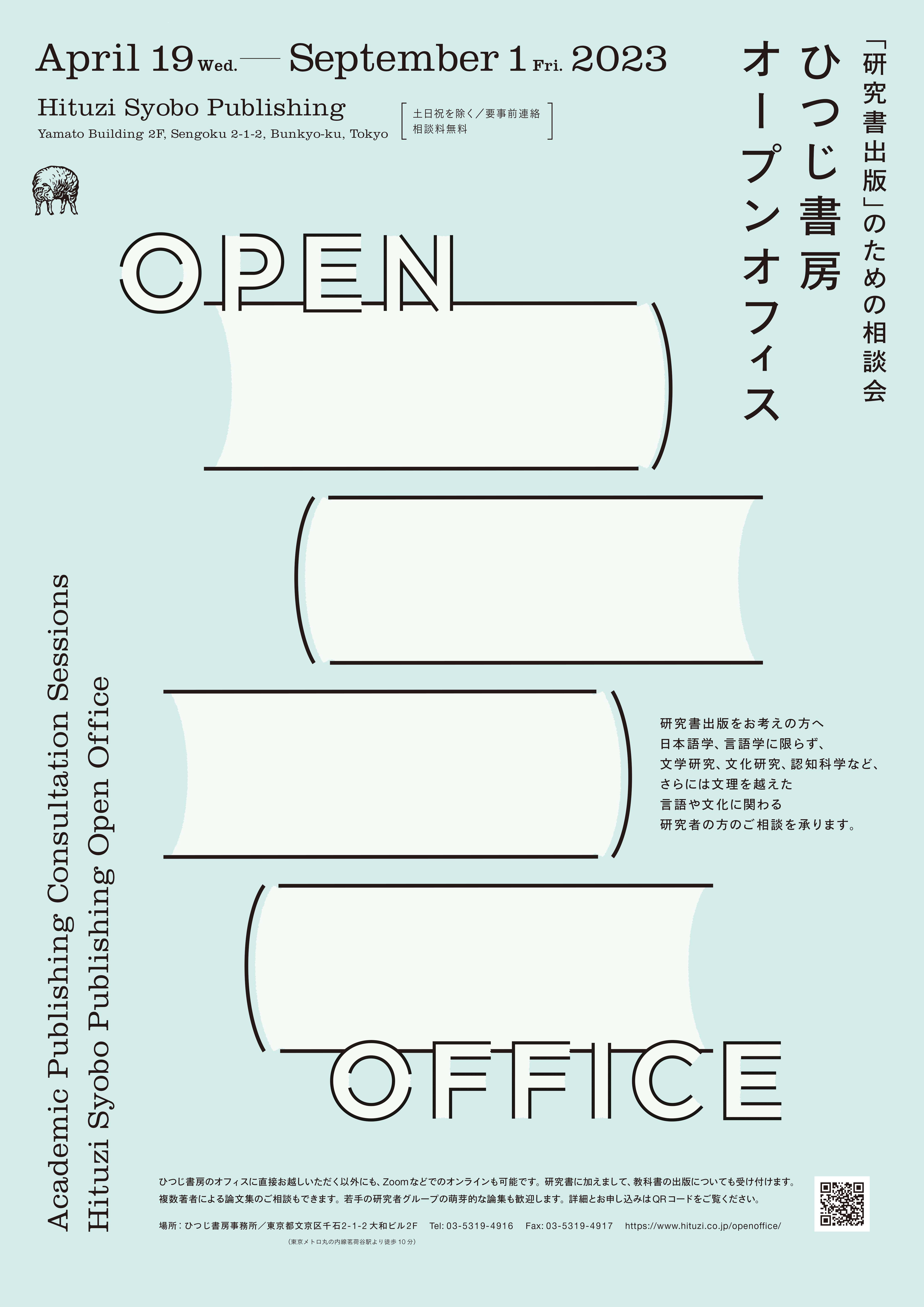

﹁研究書出版﹂のための相談会 オープンオフィス、開催中です

2005年にスタートし、多くの研究書の刊行のきっかけとなりましたオープンオフィスを本年も開催します。

2005年にスタートし、多くの研究書の刊行のきっかけとなりましたオープンオフィスを本年も開催します。

研究書出版をお考えの方のご相談にのります。日本語学、言語学に限らず、文学研究、文化研究、認知科学など、さらには文理を越えた言語や文化や情報に関わる研究者の方のご相談を承ります。

ひつじ書房のオフィスに直接お越しいただく以外にも、ZoomあるいはSkypeでのオンラインでの相談も可能です。さらに研究書に加えまして、教科書の出版についてのご相談も受け付けることにいたします。複数著者による論文集のご相談もできます。若手の研究者グループの萌芽的な論集の相談も歓迎します。

2024年4月17日︵水︶〜9月2日︵月︶

﹇土日祝を除く。要事前連絡。相談料無料﹈

*上記画像のポスターを作成しています。研究室・大学図書館等に掲示してくださる方がいらっしゃいましたらお送りします。メールにてご連絡ください︵無料です︶。

詳細はこちら

2024.5.23

中山弘明著﹃︿学問史﹀としての近代文学研究 ﹁はじまり﹂の位相﹄を刊行しました。

本書は、日本の近代文学研究がどのようにはじまったのかを、戦間期・戦時下・戦後と10の視点でたどったものである。それは単純に起源をどこに見るかではなく、様々な研究会の動向に着目し、さらには卒論のあり方、全集の作られ方、雑誌や新聞をもちいた研究の歴史など、研究の﹁日常﹂にも光をあて、現在に接続させる。人文系の研究が岐路にある現在、文学研究の学知のあり方を︿学問史﹀という新視点から解明するものである。

本書は、日本の近代文学研究がどのようにはじまったのかを、戦間期・戦時下・戦後と10の視点でたどったものである。それは単純に起源をどこに見るかではなく、様々な研究会の動向に着目し、さらには卒論のあり方、全集の作られ方、雑誌や新聞をもちいた研究の歴史など、研究の﹁日常﹂にも光をあて、現在に接続させる。人文系の研究が岐路にある現在、文学研究の学知のあり方を︿学問史﹀という新視点から解明するものである。

中山弘明著﹃︿学問史﹀としての近代文学研究 ﹁はじまり﹂の位相﹄

2024.5.22

大木一夫・甲田直美編『日本語変異論の現在』を刊行しました。

日本における近代的な日本語研究は現代の共通語的なものを対象にするというよりも、日本語の歴史的・地理的変異を中心的な対象としてはじまった。では、その日本語変異論は現在どこまですすんでいるのだろうか。本書では、現代日本語の方言・共通語の現象、歴史的現象をそれぞれ日本語の変異のひとつとしてとらえ、その構造や類型、社会との関係などの様相を多面的に明らかする。本書は、また小林隆教授退職記念論文集も兼ねる。

大木一夫・甲田直美編『日本語変異論の現在』

2024.5.21

石井要著『中島敦 意識のゆらぎから複数の世界へ』を刊行しました。

中島敦は、英国作家オルダス・ハックスレイのエッセイから、生物学者ユクスキュルの環世界論をはじめ、“人間”の認識・思考・存在のあり方を根底から揺さぶる科学的知見を受け取っていた。理想的な国民の“人間性”が喧伝される戦時下の時代状況において、中島敦が捉えていた“人間”の姿とはどのようなものだったのか。本書では、中島敦が受容していた科学的知見を視座として、存在と世界のあり方を問い直す中島敦文学の新たな一面を浮き彫りにする。

石井要著『中島敦 意識のゆらぎから複数の世界へ』

2024.5.20

要弥由美著『型から学ぶ日本語練習帳 10代のはじめてのレポート・プレゼン・実用文書のために』を刊行しました。

「全ては型を倣うことから!」本書は10代の学生を対象とした、文章表現を手解きするテキスト。欧米の言語技術教育で使用されるテキストタイプ別の定型文・形式を軸に、表現や文法を学ぶ。型に沿って書くため、解答に差が出ず添削が容易。また、解説が対話形式で楽しく読める。ドラえもんのひみつ道具の説明文から始め、レポート・プレゼン・履歴書・メールなど、学生生活から就職活動、社会生活で役立つ、文書の基本を身につける。

要弥由美著『型から学ぶ日本語練習帳 10代のはじめてのレポート・プレゼン・実用文書のために』

2024.5.15

新刊目録﹃未発ジュニア 2024年春夏号﹄発送中です。

新刊目録﹃未発ジュニア 2024年春夏号﹄、発送作業中です。

新刊目録﹃未発ジュニア 2024年春夏号﹄、発送作業中です。

おてもとに届きましたらぜひご覧ください。

﹃未発ジュニア 2024年春夏号﹄PDF版はこちら

2024.5.10

中国現代文学翻訳会編﹃中国現代文学 25﹄を刊行しました。

現代中国の文学作品を翻訳・紹介する﹃中国現代文学﹄の第25号。陳春成﹁雪山大士﹂︵旧東ドイツ出身の元サッカー選手が語る中国との奇縁︶、徐則臣﹁モロッコ王子﹂︵北京にくらす三人組の若者が見た流しの歌手と少女の行方︶、蒋韻﹁朗霞の西街﹂︵愛を貫いた母と影響を受けた娘、小さな町の裏切りと人情の物語︶、鄭小驢﹁最後の道士﹂︵山間の寂れた廟で老いゆく道士とその弟子の物語︶、本の紹介などを掲載。

現代中国の文学作品を翻訳・紹介する﹃中国現代文学﹄の第25号。陳春成﹁雪山大士﹂︵旧東ドイツ出身の元サッカー選手が語る中国との奇縁︶、徐則臣﹁モロッコ王子﹂︵北京にくらす三人組の若者が見た流しの歌手と少女の行方︶、蒋韻﹁朗霞の西街﹂︵愛を貫いた母と影響を受けた娘、小さな町の裏切りと人情の物語︶、鄭小驢﹁最後の道士﹂︵山間の寂れた廟で老いゆく道士とその弟子の物語︶、本の紹介などを掲載。

中国現代文学翻訳会編﹃中国現代文学 25﹄

2024.5.9

佐々木瑞枝監修『日本語 巡り合い 1』を刊行しました。

「自宅で予習し、授業で(アクティブ・ラーニングを取り入れながら)学ぶ」というように自宅学習を「復習」から「予習」へと「反転」させた「反転授業」に適した教科書。本書は、会話文の場面をマンガで示し、二次元コードによって気軽に会話の音声を聞くことができ、マンガという視覚表現と音声という聴覚表現に接することによって、学習者はいつでも、世界のどこでも、楽しく、自発的に予習することができる。1巻は初級レベルで、本文の内容は、大学入学から夏までの大学生の生活が描かれる。(初級1 JLPT N5〜N4、CEFR A1〜A2対応)★音源はネットで提供

佐々木瑞枝監修 『巡り合い』編集委員会執筆『日本語 巡り合い 1』

2024.5.2

戸出朋子・西光希翔・石田崇編『大学で「英語」(ことば)と向き合う 色とりどりの英語の世界』を刊行しました。

大学で英語を学ぶことの価値が、一般には、技能習得のみの限られた範囲で捉えられる傾向があり、英語関連学問領域が見えにくくなっている。本書では、文学・英語学・応用言語学という異なる領域の研究者たちが、自らの領域の魅力を若者を中心とする一般読者に分かりやすく語る。異質で多様なものが創り出す万華鏡のような英語の世界が描かれる。執筆者:戸出朋子、西光希翔、石田崇、水野和穂、佐川昭子、Jim Ronald、大澤真也、塩田弘、阪上辰也、石塚浩之、Keith Barrs、石井善洋

戸出朋子・西光希翔・石田崇編『大学で「英語」(ことば)と向き合う 色とりどりの英語の世界 』

2024.4.17

中村美和子著﹃昭和前期における口演童話の変遷 教育、ラジオへの展開と戦争協力﹄を刊行しました。

子どもを集めて物語を聞かせる口演童話は、20世紀前半の日本で人気のあった児童文化で、ラジオ登場前は児童出版以上のマスメディアだったといわれる。口演童話は若い教師たちの話しかた研究に重宝され、口演童話家たちはラジオ初期のタレントとして活躍した。発展の過程でたくわえられた技術・人脈は、戦時体制が進むなか積極的に活用される。本書は語られた話材の分析をとおし、昭和前期の口演童話の展開をたどった歴史書である。

子どもを集めて物語を聞かせる口演童話は、20世紀前半の日本で人気のあった児童文化で、ラジオ登場前は児童出版以上のマスメディアだったといわれる。口演童話は若い教師たちの話しかた研究に重宝され、口演童話家たちはラジオ初期のタレントとして活躍した。発展の過程でたくわえられた技術・人脈は、戦時体制が進むなか積極的に活用される。本書は語られた話材の分析をとおし、昭和前期の口演童話の展開をたどった歴史書である。

中村美和子著﹃昭和前期における口演童話の変遷 教育、ラジオへの展開と戦争協力﹄

2024.4.8

中條純子著『音声認識で学べる英語発音学習帳』を刊行しました。

英語学習者を対象とした発音の自律学習教材。スマートフォンやPCを用いて自動音声認識を練習の中核として活用することで、学習者自身がいつでも手軽に気兼ねなくそして瞬時に自分の発した発音のフィードバックを得ることができる。この教材で扱う音声学的要素は、日本人母語話者が練習することによって通用性が格段に上がるものに絞った。さらに、単調で機械的になりがちな発音練習を楽しみながら無理なく続けられるよう、リズムベースの活動で構成。★音源・動画はネットで提供。

中條純子著『音声認識で学べる英語発音学習帳』

2024.4.4

栗山千香子・上原かおり編﹃中国語現代文学案内 中国、台湾、香港ほか﹄を刊行しました。

今、中国や台湾にはどんな作家がいて、どんな作品を書いているの?日本語で読みたいけれど、翻訳はあるの? ――中国や台湾に関する本はたくさん出版されているが、こんな疑問に応えてくれる本が実はない。本書は、中国および台湾、香港、東南アジア等の代表的な中国語作家とその作品を紹介し、広い視点で中国語圏の現代文学を知ることができるよう編まれた案内書である。作家ごとの﹁作家ファイル﹂や﹁邦訳リスト﹂を用意し、便利で信頼できるミニ事典としても利用できるよう心がけた。

今、中国や台湾にはどんな作家がいて、どんな作品を書いているの?日本語で読みたいけれど、翻訳はあるの? ――中国や台湾に関する本はたくさん出版されているが、こんな疑問に応えてくれる本が実はない。本書は、中国および台湾、香港、東南アジア等の代表的な中国語作家とその作品を紹介し、広い視点で中国語圏の現代文学を知ることができるよう編まれた案内書である。作家ごとの﹁作家ファイル﹂や﹁邦訳リスト﹂を用意し、便利で信頼できるミニ事典としても利用できるよう心がけた。

栗山千香子・上原かおり編﹃中国語現代文学案内 中国、台湾、香港ほか﹄

2024.4.3

森玲奈著『ワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成 第2版』を刊行しました。

生涯学習時代において参加型学習の1手法である「ワークショップ」への関心が高まりつつある。本書はワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成に関して包括的に記した第2版である。ワークショップの歴史、ワークショップ実践者の熟達と育成課題に加え、第2版では高齢者に対するワークショップ実践者育成のアクションリサーチを事例研究として追加した。未来の教育を考える上で、重要な示唆を与える書と言えよう。

森玲奈著『ワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成 第2版』

2024.4.2

張婧禕・玉岡賀津雄・王莉莎著『新 ネット時代の中国語』を刊行しました。

この本は、生活がオンライン化・デジタル化され、スマホ決済の普及などネット時代の言語生活に対応し、現代中国の情報化社会で生活するために必要な表現をふんだんに取りいれた中国語教科書である。語学教材として、発音、語彙、文法、会話、読解など必要な言語活動を網羅し、中国の社会・文化に関する豆知識、中国を短期間旅行するために必要な会話帳、読解、ドリルもあり、多様なニーズに対応できるよう構成した。

張婧禕・玉岡賀津雄・王莉莎著『新 ネット時代の中国語』

2024.3.28

廣田篤著﹃The No More A than B Construction: A Cognitive and Pragmatic Approach﹄を刊行しました。

本書は、No More A than B構文、特に﹁クジラ構文﹂とは何か、その本質を解明しようとするものである。その際、2つのアプローチを採用する。1つは、認知文法に基づいた構文の意味構造図の記述である。もう1つは、推論における﹁対偶﹂の関係に着目した語用論的な分析である。そうしていくつかある用法を動機づける条件を検討し、従来様々に議論されてきた構文の用法間の関係に対して原理的な説明を与える。

本書は、No More A than B構文、特に﹁クジラ構文﹂とは何か、その本質を解明しようとするものである。その際、2つのアプローチを採用する。1つは、認知文法に基づいた構文の意味構造図の記述である。もう1つは、推論における﹁対偶﹂の関係に着目した語用論的な分析である。そうしていくつかある用法を動機づける条件を検討し、従来様々に議論されてきた構文の用法間の関係に対して原理的な説明を与える。

廣田篤著﹃The No More A than B Construction: A Cognitive and Pragmatic Approach﹄

廣田先生がご来社されました。刊行の記念に写真撮影。

2024.3.27

近藤裕子・由井恭子・春日美穂著『失敗から学ぶ大学生のレポート作成法 第2版』を刊行しました。

大学初年次を対象としたレポート作成法の定番テキストが、生成AI についてのコラムやパラグラフ・ライティングの書き方など、情報をアップデートしてリニューアル。学生が失敗しがちな例をあげながら、レポートの書き方を学ぶ。レポートにふさわしい表現や引用ルールなどの解説と、練習問題も収載。多くの実例とともに、レポート作成プロセスを詳しく解説しながら、無理なくレポートを完成へと導く。レポートのサンプルも掲載。

近藤裕子・由井恭子・春日美穂著『失敗から学ぶ大学生のレポート作成法 第2版』

2024.3.22

周密著﹃BLと中国 耽美︵Danmei︶をめぐる社会情勢と魅力﹄を刊行しました。

中国のボーイズラブ︵BL︶は、1990年代に日本のBLから影響を受けて始まった。現在では、中国BL小説が原作のアダプテーションドラマ﹃陳情令﹄を筆頭に、中国BLは世界中で人気を博し中国のソフトパワーにもなっている。厳しいメディア規制の環境下でも発展してきた中国BLをめぐって、人気作品で講じられる適応策やBL・メディア業界に関わる中国の社会情勢を分析する。中国のBL︵耽美/Danmei︶を論じた、日本語による初の研究書。

中国のボーイズラブ︵BL︶は、1990年代に日本のBLから影響を受けて始まった。現在では、中国BL小説が原作のアダプテーションドラマ﹃陳情令﹄を筆頭に、中国BLは世界中で人気を博し中国のソフトパワーにもなっている。厳しいメディア規制の環境下でも発展してきた中国BLをめぐって、人気作品で講じられる適応策やBL・メディア業界に関わる中国の社会情勢を分析する。中国のBL︵耽美/Danmei︶を論じた、日本語による初の研究書。

周密著﹃BLと中国 耽美︵Danmei︶をめぐる社会情勢と魅力﹄

2024.3.21

堀正広著﹃日本文化は英訳できるか、禅は西洋に根付くか 俳句・公案そして佐々木指月の生涯﹄を刊行しました。

本書は、異文化の翻訳と異文化の移動における受容の問題を扱っている。本書の構成は二部からなっている。第I部は、日本文化の英訳の諸問題を英語学的な視点から比較分析する。俳句・禅公案・﹃五輪書﹄、そして武士道が対象となる。第II部は、日本の禅は禅者の弟子丸泰仙・鈴木俊隆などによって広まったことを例示した後、アメリカで最初の禅センターを創設した佐々木指月の生涯を詳細に記録する。

本書は、異文化の翻訳と異文化の移動における受容の問題を扱っている。本書の構成は二部からなっている。第I部は、日本文化の英訳の諸問題を英語学的な視点から比較分析する。俳句・禅公案・﹃五輪書﹄、そして武士道が対象となる。第II部は、日本の禅は禅者の弟子丸泰仙・鈴木俊隆などによって広まったことを例示した後、アメリカで最初の禅センターを創設した佐々木指月の生涯を詳細に記録する。

堀正広著﹃日本文化は英訳できるか、禅は西洋に根付くか 俳句・公案そして佐々木指月の生涯﹄

2024.3.5

佐伯暁子著﹃日本語助詞﹁を﹂の研究﹄を刊行しました。

本書は、古代語と現代語の両面から、助詞﹁を﹂の体系化を目指したものである。まず、現代語の格助詞﹁を﹂の個別用法とそれら各用法のつながり、古代語と現代語の二重ヲ格について実証的に考察する。そして、現代語に残存する接続助詞﹁を﹂を取り上げ、その歴史の解明を通して、接続助詞的な﹁を﹂との関わりへと展開する。文法変化も視野に入れることで、格助詞﹁を﹂・接続助詞的な﹁を﹂・接続助詞﹁を﹂の連続性を論証する。

本書は、古代語と現代語の両面から、助詞﹁を﹂の体系化を目指したものである。まず、現代語の格助詞﹁を﹂の個別用法とそれら各用法のつながり、古代語と現代語の二重ヲ格について実証的に考察する。そして、現代語に残存する接続助詞﹁を﹂を取り上げ、その歴史の解明を通して、接続助詞的な﹁を﹂との関わりへと展開する。文法変化も視野に入れることで、格助詞﹁を﹂・接続助詞的な﹁を﹂・接続助詞﹁を﹂の連続性を論証する。

佐伯暁子著﹃日本語助詞﹁を﹂の研究﹄

2024.3.1

定延利之・丸山岳彦・遠藤智子・舩橋瑞貴・林良子・モクタリ明子編﹃流暢性と非流暢性﹄を刊行しました。

母語話者といえども、我々の発話は実はたいてい非流暢である。しかし、母語話者の非流暢性は学習者の非流暢性よりも気付かれにくい。なぜか? 母語話者流の非流暢性を学習者に教えたらどうなるか? 健常者の非流暢性は言語障害者の非流暢性とどう違っているのか? AIが非流暢に話したらもっと人間らしく聞こえるのではないか? 言語学・会話分析・日本語教育・言語障害・合成音声の研究者による最新の成果を収めた論文集。︿日本学術振興会助成刊行物﹀

母語話者といえども、我々の発話は実はたいてい非流暢である。しかし、母語話者の非流暢性は学習者の非流暢性よりも気付かれにくい。なぜか? 母語話者流の非流暢性を学習者に教えたらどうなるか? 健常者の非流暢性は言語障害者の非流暢性とどう違っているのか? AIが非流暢に話したらもっと人間らしく聞こえるのではないか? 言語学・会話分析・日本語教育・言語障害・合成音声の研究者による最新の成果を収めた論文集。︿日本学術振興会助成刊行物﹀

定延利之・丸山岳彦・遠藤智子・舩橋瑞貴・林良子・モクタリ明子編﹃流暢性と非流暢性﹄

2024.2.26

小寺正洋著『英語抽象名詞の可算性の研究 英語教育の視点から』を刊行しました。

英語抽象名詞の可算性に関して解明すべき問題点を整理し、先行研究の主張を検証した。「適切な文脈があればすべての名詞は可算・不可算のどちらでも用いられる」と「不可算抽象名詞は修飾を伴うと不定冠詞と共起する」の2つの主張についてアンケート調査およびコーパスデータにより支持されないことを示した。また、抽象名詞が可算解釈を得るメカニズムを調べ、英語学習辞典の可算・不可算表記の問題点を指摘し改善案を提示した。

小寺正洋著『英語抽象名詞の可算性の研究 英語教育の視点から』

2024.2.22

相良啓子著『日本手話の歴史的研究 系統関係にある台湾手話、韓国手話の数詞、親族表現との比較から』を刊行しました。

日本手話と、系統的に関係がある韓国手話、台湾手話の3つの言語の数詞および親族表現に焦点を当てて、表記法を用いて記述し、その記述に基づいて、音韻、形態、そして意味の観点から語彙の変化の特徴についてまとめている。地域により様々な表現があることが知られていたが、詳しい実態が知られていなかった3つの言語の文献資料における記述から現在にわたるデータをまとめた初めての資料である。言語学研究者、歴史研究者、教育関係者など、幅広く読んでほしい。

相良啓子著『日本手話の歴史的研究 系統関係にある台湾手話、韓国手話の数詞、親族表現との比較から』

2024.2.21

泉大輔著『現代日本語の逸脱的な造語法「文の包摂」の研究』を刊行しました。

「振り込め詐欺」「かまってちゃん」「いいねボタン」「話しかけるなオーラ」という語の特異性はどのように説明できるだろうか。本書では語の内部に“文”相当の要素が含まれる現象を「文の包摂」と名付け、実例を豊富に取り上げる。それらの形式的・意味的特徴を記述した上で、引用、命名、表現効果などの観点から成立原理を説明する。逸脱表現研究のみならず、日本語史研究・他言語研究の新たな地平をも拓く、実証的かつ挑戦的な研究書。

泉大輔著『現代日本語の逸脱的な造語法「文の包摂」の研究』

2024.2.20

阿久津智著﹃音声・音韻の概念史﹄を刊行しました。

本書は、音声・音韻分野における用語の歴史に関する研究書である。本書では、語義や語形の変化の記述を中心とする従来の語史︵語誌︶研究に、専門的な概念の形成や名称の成立の過程を重視し、それを文脈の中で、他の語︵概念︶と対比しながら分析するという概念史的な方法を加えるという試みを行った。取り上げた用語は、﹁音声﹂﹁発音﹂﹁発声﹂﹁音節﹂﹁音素﹂﹁音﹂﹁音韻論﹂﹁音声学﹂﹁音韻学﹂﹁半濁音﹂﹁音韻﹂である。

本書は、音声・音韻分野における用語の歴史に関する研究書である。本書では、語義や語形の変化の記述を中心とする従来の語史︵語誌︶研究に、専門的な概念の形成や名称の成立の過程を重視し、それを文脈の中で、他の語︵概念︶と対比しながら分析するという概念史的な方法を加えるという試みを行った。取り上げた用語は、﹁音声﹂﹁発音﹂﹁発声﹂﹁音節﹂﹁音素﹂﹁音﹂﹁音韻論﹂﹁音声学﹂﹁音韻学﹂﹁半濁音﹂﹁音韻﹂である。

阿久津智著﹃音声・音韻の概念史﹄

2024.2.8

甲田直美著『物語の言語学 語りに潜むことばの不思議』を刊行しました。

「物語」、「語り」という観点から、言語学と隣接領域をわかりやすく解説した画期的な書。物語、神話、マンガ、うわさ、都市伝説、ナラティブ・ケアなどの豊富な事例から具体的に、音声、文字、翻訳、文法、談話分析、さらには物語論、文体論、会話分析を幅広く、楽しく学ぶ。構造主義、シナリオ術、サブカルチャー、ケアと自己物語などを通して、文化、芸術、メディア、フィールドワークなど、人類と文化を考える裾野を広げる。

甲田直美著『物語の言語学 語りに潜むことばの不思議』

2024.2.6

薛鳴著﹃﹁関係﹂の呼称の言語学 日中対照研究からのアプローチ﹄を刊行しました。

﹁関係﹂をキーワードに、その最たるものとも言える﹁親族名称﹂とその呼称としての用法を日中対照の視点から分析していく。言語形式としての親族名称の枠組みの記述と、言語使用としての呼びかけの呼称の使い方の考察を行う。話者との関係性の有無を指標として導入することにより、日中母語話者の呼称の使い方の根本的な相違を明らかにした。著者の長年の研究に新たな知見が加わった、日中の親族名称に関する初の研究書である。

﹁関係﹂をキーワードに、その最たるものとも言える﹁親族名称﹂とその呼称としての用法を日中対照の視点から分析していく。言語形式としての親族名称の枠組みの記述と、言語使用としての呼びかけの呼称の使い方の考察を行う。話者との関係性の有無を指標として導入することにより、日中母語話者の呼称の使い方の根本的な相違を明らかにした。著者の長年の研究に新たな知見が加わった、日中の親族名称に関する初の研究書である。

薛鳴著﹃﹁関係﹂の呼称の言語学 日中対照研究からのアプローチ﹄

2024.2.5

前川孝子著﹃作文教育の日中対照研究﹄を刊行しました。

中国語を母語とする日本語学習者が日本語で書いた作文は、文法としては正確なのに、﹁何か﹂が違う。それは何なのか。それは何に由来するのか。この疑問に答えるため、本書では日本・中国それぞれの国語における作文の規範に注目する。両国において模範と見なされる文章の分析を通じて、﹁意見はどのように書かねばならないか﹂﹁どのように論証しなければならないか﹂という枠組みの差異を多面的に明らかにする画期的研究。

中国語を母語とする日本語学習者が日本語で書いた作文は、文法としては正確なのに、﹁何か﹂が違う。それは何なのか。それは何に由来するのか。この疑問に答えるため、本書では日本・中国それぞれの国語における作文の規範に注目する。両国において模範と見なされる文章の分析を通じて、﹁意見はどのように書かねばならないか﹂﹁どのように論証しなければならないか﹂という枠組みの差異を多面的に明らかにする画期的研究。

前川孝子著﹃作文教育の日中対照研究﹄

2024.1.16

丹藤博文著『文学教育における読書行為の研究』を刊行しました。

本書は学校教育における文学教材の読みについて、読書行為の観点からその有効性を明らかにし、その成立のための方法を提案する。まず戦後文学教育を読書行為論の視点から批判的に検討し、また、文学の機能を教室で生かすために、言語論的転回以後の読書行為論の理論と方法を構築した。さらに文学教材をナラティヴ・メソッドにより分析していくことで、テクストの行為を可視化することを試みる。文学教育の新たな理論と実践の書。

丹藤博文著『文学教育における読書行為の研究』

2024.1.5

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2023.12.19

牧千夏著﹃農村青年の文学 昭和初期の農村アマチュア作家と宮沢賢治﹄を刊行しました。

本書は、農民文学および産業組合という観点から、1920-30年代に農村の人々が地域や個人を主体とした独自の文化を生んだことを明らかにする。宮沢賢治を中心に地方のアマチュア作家や投書家の表現、および産業組合の関連から賀川豊彦や平塚らいてうを扱った。農村の人々のなかには、仕事や雑事に明け暮れる日々のなかで、頭をひねって原稿用紙に向かった人がいた。本書は、彼らの表現が地域の暮らしから生まれたことを、浮かび上がらせようとする。

本書は、農民文学および産業組合という観点から、1920-30年代に農村の人々が地域や個人を主体とした独自の文化を生んだことを明らかにする。宮沢賢治を中心に地方のアマチュア作家や投書家の表現、および産業組合の関連から賀川豊彦や平塚らいてうを扱った。農村の人々のなかには、仕事や雑事に明け暮れる日々のなかで、頭をひねって原稿用紙に向かった人がいた。本書は、彼らの表現が地域の暮らしから生まれたことを、浮かび上がらせようとする。

牧千夏著﹃農村青年の文学 昭和初期の農村アマチュア作家と宮沢賢治﹄

2023.12.19

中俣尚己編﹃話題別コーパスが拓く日本語教育と日本語学﹄を刊行しました。

﹁ている﹂は食の話題よりも、ドラマ、アニメ、動画などの話題を話している時に多く出現する。間投助詞の﹁さ﹂は話題が難しくなると出現頻度が高まる。本書はこれまで扱われてこなかった﹁話題﹂に注目し、﹁話題の言語学﹂を開拓しようという挑戦である。編者らが構築した言語資源の解説と、日本語教育・日本語学の観点からの論考を収録。

﹁ている﹂は食の話題よりも、ドラマ、アニメ、動画などの話題を話している時に多く出現する。間投助詞の﹁さ﹂は話題が難しくなると出現頻度が高まる。本書はこれまで扱われてこなかった﹁話題﹂に注目し、﹁話題の言語学﹂を開拓しようという挑戦である。編者らが構築した言語資源の解説と、日本語教育・日本語学の観点からの論考を収録。

執筆者‥石川慎一郎、太田陽子、加藤恵梨、小口悠紀子、小西円、澤田浩子、清水由貴子、建石始、中俣尚己、橋本直幸、堀内仁、森篤嗣、山内博之

中俣尚己編﹃話題別コーパスが拓く日本語教育と日本語学﹄

2023.12.15

張春陽著『新漢語成立史の研究』を刊行しました。

近代における漢字文化圏の最も顕著な言語現象の1つとして、西洋文化を導入するための新漢語の成立があげられる。本書では、これまでの研究ではあまり触れられることのなかった具象概念を表す新漢語をとりあげ、成立過程を考察する。それにあたり、人的交流によって成り立った幕末·明治期の遣外使節団の西洋見聞録類、また、西洋から取り入れられた物の導入を記す公的記録資料の新漢語研究における資料的価値も明らかにする。

張春陽著『新漢語成立史の研究』

2023.12.14

岡部嘉幸・橋本行洋・小木曽智信編﹃コーパスによる日本語史研究 近世編﹄を刊行しました。

日本語史研究は、資料の読解とそこから取り出した言語形式の集計と分析を重ねる方法によって、発展してきた。近世語はその資料性において多様な様相を示すが、本書は近世語研究にコーパスを用いた方法論を取り入れることで、新たな展開を呼び起こす。また、資料性という観点から﹃日本語歴史コーパス 江戸時代編﹄の設計思想を平易に解説する。

日本語史研究は、資料の読解とそこから取り出した言語形式の集計と分析を重ねる方法によって、発展してきた。近世語はその資料性において多様な様相を示すが、本書は近世語研究にコーパスを用いた方法論を取り入れることで、新たな展開を呼び起こす。また、資料性という観点から﹃日本語歴史コーパス 江戸時代編﹄の設計思想を平易に解説する。

執筆者‥岡部嘉幸、村上謙、矢島正浩、村山実和子、橋本行洋、銭谷真人、髙谷由貴、北﨑勇帆、市村太郎、片山久留美、宮内佐夜香、上阪彩香、常盤智子、小木曽智信、松崎安子

岡部嘉幸・橋本行洋・小木曽智信編﹃コーパスによる日本語史研究 近世編﹄

2023.11.20

山梨正明編『認知言語学論考 No.17』を刊行しました。

認知言語学の最先端の論文を継続的に掲載するシリーズ第17巻。国内外の第一線の研究者の論文を掲載し、多岐にわたる認知言語学や関連する言語学の最新研究成果が交流する。【目次】井上拓也 生態学的意味論の構築/高橋英光 英語の行為指示文と談話構造/椹木幹人・上原聡 日本語時空間メタファーの包括的研究/松浦光 事象構造メタファーにおける「流れ」と評価性/小松原哲太 比喩の構文としての直喩/田中悠介 事態把握の選好性に対する理論的および認知科学的検討/木原恵美子 英語学習者による会話へのグッドイナフ・アプローチ/小林隆 I don’t knowの意味の広がりを認知文法でとらえる/伊藤薫・土屋智行 make NP構文における冠詞の選好と形容詞を含む構文の融合が与える影響/安原和也 ことば遊び現象とプロファイリング/金杉高雄 理論言語学史

山梨正明編『認知言語学論考 No.17』

2023.11.10

沈力編『類型論から見た「語」の本質』を刊行しました。

これまで、言語研究において西洋言語研究の前提として扱われてきた語というものがある。しかし、当然と見なされてきた「語」というものについて、アジアの言語も視野に入れて類型論の視点から問い直す。数年間開催した研究会を踏まえて「語」の本質を再検討し、語を問い直し、言語学自体を問い直すことにもなり、あらたな議論を呼び起こす。執筆者:秋田喜美、韋彤、窪薗晴夫、定延利之、下地理則、沈力、堀博文、星英仁、山越康裕、由本陽子、渡辺己

沈力編『類型論から見た「語」の本質』

2023.11.8

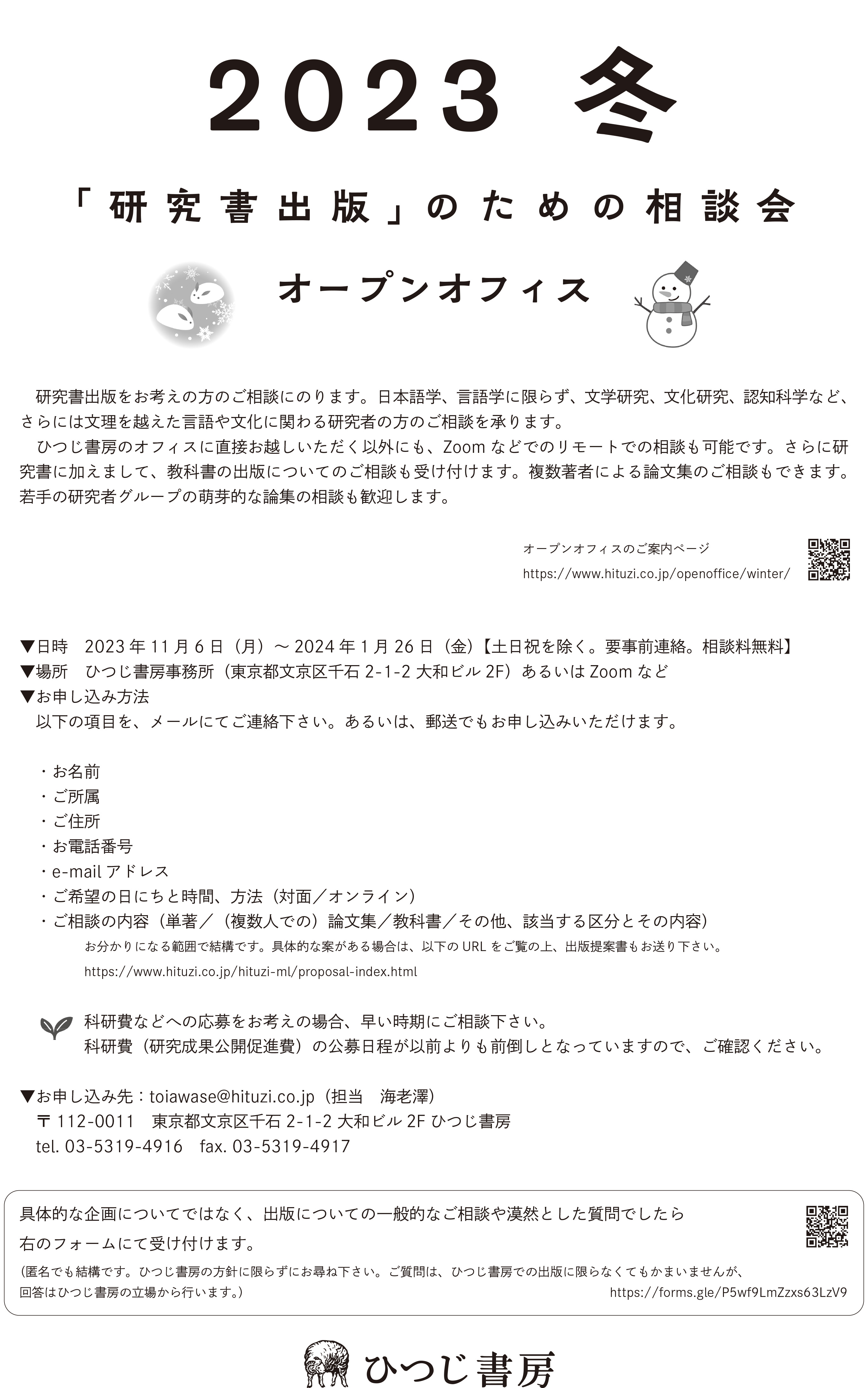

﹁研究書出版﹂のための相談会 オープンオフィス、開催中です

研究書出版をお考えの方へ

研究書出版をお考えの方へ

研究書出版をお考えの方のご相談にのります。日本語学、言語学に限らず、文学研究、文化研究、認知科学など、さらには文理を越えた言語や文化に関わる研究者の方のご相談を承ります。

ひつじ書房のオフィスに直接お越しいただく以外にも、Zoomなどでのリモートでの相談も可能です。さらに研究書に加えまして、教科書の出版についてのご相談も受け付けます。複数著者による論文集のご相談もできます。若手の研究者グループの萌芽的な論集の相談も歓迎します。

2023年11月6日︵月︶~2024年1月26日︵金︶

︻土日祝を除く。要事前連絡。相談料無料︼

詳細はこちら

2023.11.6

大特価感謝セール2023 開催中です

日頃のご愛顧に感謝して、9月8日︵金︶から12月15日︵金︶まで、大特価感謝セールを行います。

ひつじ書房の刊行書籍全点が対象となります︵品切れ書籍は除く︶。最大9割引の特別セールです。

貴重な本も特価でお求めになれますのでこの機会にぜひご購入ください。

お申し込み方法はメールのみです。以下で必ず詳細をご確認のうえ、ご注文ください。

大特価感謝セール2023

2023.11.1

大津隆広編﹃データを用いたことばとコミュニケーション研究の手法﹄を刊行しました。

言語コーパスや音声・映像などの多様な言語・非言語データをベースに、言葉やコミュニケーションに関わる言語の諸相を分析した研究書。語彙や構文、会話と語り・文法形式、会話表現・談話標識、意味拡張や言語接触、会話パフォーマンスや日本語母語話者と非母語話者の相互行為能力など、言語・非言語データをもとにした言語研究のアプローチ方法を示す。

言語コーパスや音声・映像などの多様な言語・非言語データをベースに、言葉やコミュニケーションに関わる言語の諸相を分析した研究書。語彙や構文、会話と語り・文法形式、会話表現・談話標識、意味拡張や言語接触、会話パフォーマンスや日本語母語話者と非母語話者の相互行為能力など、言語・非言語データをもとにした言語研究のアプローチ方法を示す。

執筆者‥内田諭、大津隆広、大橋浩、土屋智行、冬野美晴、松村瑞子、山下友子、山田明子、山村ひろみ、横森大輔、劉驫、Edmundo Cruz Luna

大津隆広編﹃データを用いたことばとコミュニケーション研究の手法﹄

2023.10.31

半沢幹一著『方言のレトリック』を刊行しました。

従来、もっぱら文章とりわけ文学的文章に対して行われてきたレトリックに関する研究が、近年は語用論的な研究の進展にともない、談話一般さらには方言にも及ぶようになってきつつある。本書はそのような流れに棹さして、日本各地の方言における、とくに比喩やオノマトペの実態を明らかにし、さらに、これまでは対象外にされてきたといえる、手話語や書という、位相を異にする分野のレトリックの如何にも言及を試みたものである。

半沢幹一著『方言のレトリック』

2023.10.26

新刊目録『未発ジュニア 2023年秋冬号』発送しました。

新刊目録『未発ジュニア 2023年秋冬号』、発送しました。

おてもとに届きましたらぜひご覧ください。

『未発ジュニア 2023年秋冬号』PDF版はこちら

2023.10.23

幕内充編『自閉スペクトラム症と言語』を刊行しました。

自閉症児が終助詞「ね」を全く使わないという、衝撃的な綿巻徹の1997年の報告にinspireされた言語学と医学領域の研究者が協同して自閉スペクトラム障害における終助詞使用の研究に取り掛かった。カートグラフィーの創始者であるリッツィが理論を解説(日本語訳 遠藤)、その理論を遠藤が日本語終助詞に応用する。

執筆者:木山幸子、和田誠、遠藤喜雄、Luigi Rizzi、幕内充、他

幕内充編『自閉スペクトラム症と言語』

2023.10.19

江暉著『現代中国人に日本はどう「イメージ」されるか メディアが構築する21世紀の日本』を刊行しました。

本書は日中関係及び日本社会における対中世論の現状とその問題点を踏まえ、中国の一般国民が認識している「日本」の全体像を体系的・学術的に提示することを目的としている。「認知」と「評価」、「感情」、「行動意図」という4つの要素から中国人が抱く「日本イメージ」を再定義し、その構造内部における力学関係、またその形成過程において「内的心理要素」と「外的情報源」の種々の規定要因が果たしている役割を実証的に考察することを試みた。

江暉著『現代中国人に日本はどう「イメージ」されるか メディアが構築する21世紀の日本』

2023.10.12

クック峯岸治子・高田明編﹃日本における言語社会化ハンドブック﹄を刊行しました。

人類学、言語学、心理学、社会学などが交叉する領域で近年発展し、注目されている﹁言語社会化﹂アプローチの古典と最新の研究をまとめて紹介する本邦初の書籍。言語社会化の研究は、文化的新参者が﹁文化の文脈﹂と関連させつつ﹁状況の文脈﹂をどのようにとらえるのか、またそうしたとらえ方を文化的熟練者がどのように示唆するのかを明らかにする。これにより、﹁言語を使うための社会化﹂と﹁言語を使うことを通した社会化﹂を結びつけながら追究する。

人類学、言語学、心理学、社会学などが交叉する領域で近年発展し、注目されている﹁言語社会化﹂アプローチの古典と最新の研究をまとめて紹介する本邦初の書籍。言語社会化の研究は、文化的新参者が﹁文化の文脈﹂と関連させつつ﹁状況の文脈﹂をどのようにとらえるのか、またそうしたとらえ方を文化的熟練者がどのように示唆するのかを明らかにする。これにより、﹁言語を使うための社会化﹂と﹁言語を使うことを通した社会化﹂を結びつけながら追究する。

クック峯岸治子・高田明編﹃日本における言語社会化ハンドブック﹄

2023.10.4

中森誉之著『Integrated Skills Development: Comprehending and Producing Texts in a Foreign Language』を刊行しました。

本書の目的は、英語教育の新理論を提案することにある。統合型の外国語教育を効果的かつ効率的に展開していくに当たり、その理論的基盤となる、文章の理解と作成のメカニズムを解明する。現在、マルチモーダルとしての電子機器使用が一般化している。多感覚器処理に関する認知科学の研究成果に基づき、聴覚・視覚情報処理及び思考過程に焦点を当てながら、単語、句、文を超えた、文章レベルの理解と創作の関係性を探究していく。

中森誉之著『Integrated Skills Development: Comprehending and Producing Texts in a Foreign Language』

2023.9.1

町田章著﹃AI時代に言語学の存在の意味はあるのか? 認知文法の思考法﹄を刊行しました。

近年のAIの発達により、言語学も変革を迫られている。これまで不可能だったことがAIによって着実に実現されていく。言語学の課題はAIによってすべて解決されてしまうのだろうか。本書は、長年ラネカーの認知文法理論の研究を行ってきた著者が、言語理論を繙きながらディープラーニング以降の理論言語学および語学教育の在り方について提言を行う。AI研究と言語研究の共進化を目指して。ウェブマガジンでの連載に大幅な加筆修正をして書籍化。

近年のAIの発達により、言語学も変革を迫られている。これまで不可能だったことがAIによって着実に実現されていく。言語学の課題はAIによってすべて解決されてしまうのだろうか。本書は、長年ラネカーの認知文法理論の研究を行ってきた著者が、言語理論を繙きながらディープラーニング以降の理論言語学および語学教育の在り方について提言を行う。AI研究と言語研究の共進化を目指して。ウェブマガジンでの連載に大幅な加筆修正をして書籍化。

町田章著﹃AI時代に言語学の存在の意味はあるのか? 認知文法の思考法﹄

2023.8.9

ナロック ハイコ・青木博史編﹃日本語と近隣言語における文法化﹄を刊行しました。

本書は、日本語及び近隣言語に焦点を当て、これらの言語における文法化の特徴の解明に取り組んだものである。日本語では、漢文訓読からの文法化や、接続詞の文法化、係り結びと文法化、さらに理論面では文法化と︵間︶主観化・類推など、多様な側面から文法化現象が取り上げられ、近隣言語では琉球語と中国語が日本語にはない文法化の様相を見せており、今後の研究の土台となる。執筆者‥青木博史、北﨑勇帆、小柳智一、ジスク マシュー、柴﨑礼士郎、下地理則、髙橋圭子、ナロック ハイコ、東泉裕子、宮地朝子、李佳樑

本書は、日本語及び近隣言語に焦点を当て、これらの言語における文法化の特徴の解明に取り組んだものである。日本語では、漢文訓読からの文法化や、接続詞の文法化、係り結びと文法化、さらに理論面では文法化と︵間︶主観化・類推など、多様な側面から文法化現象が取り上げられ、近隣言語では琉球語と中国語が日本語にはない文法化の様相を見せており、今後の研究の土台となる。執筆者‥青木博史、北﨑勇帆、小柳智一、ジスク マシュー、柴﨑礼士郎、下地理則、髙橋圭子、ナロック ハイコ、東泉裕子、宮地朝子、李佳樑

ナロック ハイコ・青木博史編﹃日本語と近隣言語における文法化﹄

2023.8.1

日本方言研究会『方言の研究 9 特集 方言の計量的研究』を刊行しました。

特集「方言の計量的研究」として論文5本、そのほかに論文1本、資料・情報1本、解説「方言研究の方法」「方言学を支えた人々」各2本を掲載する。特集論文はアクセント、コーパス言語学、接触言語形成、意味変化、言語意識と幅広いテーマを含む。

執筆者:相澤正夫、五十嵐陽介、岩田礼、大塚貴史、小川潤、奥村晶子、乙武北斗、菅野倫匡、久保薗愛、佐藤道大、高田三枝子、高丸圭一、田中ゆかり、谷口ジョイ、友定賢治、中川奈津子、新田哲夫、林直樹、前田忠彦、松本和子、峯尾海成、宮川創、山岸祐己、横山晶子、吉田さち

日本方言研究会『方言の研究 9 特集 方言の計量的研究』

2023.7.26

佐野愛子・佐々木倫子・田中瑞穂編『日本手話で学びたい!』を刊行しました。

手話話者の権利を訴えた『手話を言語と言うのなら』(2016)が刊行されて7年が経つが、日本手話を第一言語とするろうの子どもたちが学ぶ環境は依然として厳しい状況のままである。札幌聾学校において日本手話で学ぶ権利を求める訴訟が起こる中、国内外のろう・聴の研究者がともにその専門的見地からろう教育における自然言語としての手話の重要性を訴える。

執筆者:オードリー・クーパー、菊澤律子、クリステル・フォンストロム、佐々木倫子、佐野愛子、ジム・カミンズ、杉本篤史、田中瑞穂、デボラ・チェン・ピクラー、戸田康之、富田望、ポール・ドゥディス、松岡和美、明晴学園、森壮也

佐野愛子・佐々木倫子・田中瑞穂編『日本手話で学びたい!』

2023.7.5

小川誉子美著﹃開国前夜、日欧をつないだのは漢字だった 東西交流と日本語との出会い﹄を刊行しました。

辞書も教科書もない時代に日本語を学んだ西洋人と西洋語を学んだ日本人には、ある共通点があった。彼らは書き言葉としての中国語を用いていた。ペリー一行もヨーロッパの日本語学者もまた福沢諭吉の英学への取り組みも、漢文に支えられていた。日本と西洋が出会った歴史的場面で、未知の言語を話す相手を前に双方がどのようにサブチャンネルを活用したのか、本書は知られざる日欧の交流史を言語に焦点をあてて紹介する。

辞書も教科書もない時代に日本語を学んだ西洋人と西洋語を学んだ日本人には、ある共通点があった。彼らは書き言葉としての中国語を用いていた。ペリー一行もヨーロッパの日本語学者もまた福沢諭吉の英学への取り組みも、漢文に支えられていた。日本と西洋が出会った歴史的場面で、未知の言語を話す相手を前に双方がどのようにサブチャンネルを活用したのか、本書は知られざる日欧の交流史を言語に焦点をあてて紹介する。

小川誉子美著﹃開国前夜、日欧をつないだのは漢字だった 東西交流と日本語との出会い﹄

2023.6.21

笹島茂・宮原万寿子・末森咲・守屋亮編『英語授業をよくする質的研究のすすめ』を刊行しました。

英語教育をよい方向に導き、英語授業や学習をより魅力的にするには、質的研究が望ましいと考える。量的研究を否定するのではなく、実践的に英語教育を含めた言語教育や教育全体を改善するには、多面的な研究や実践がもっと必要である。そのための一歩として、小中高で英語教育に携わる教師や教師を目指す人に、質的研究をより身近に考えてほしいと意図し、本書を作成した。

執筆者:笹島茂、玉井健、柳瀬陽介、宮原万寿子、上條武、飯田敦史、末森咲、守屋亮

笹島茂・宮原万寿子・末森咲・守屋亮編『英語授業をよくする質的研究のすすめ』

2023.6.5

千野拓政・鳥羽耕史編﹃新世紀の文学研究 一国主義を超えて﹄︵ポストコロニアル時代の人文学と東アジア文化圏 2︶を刊行しました。

グローバル化とともに激変する世界の中で、難しい位置に立つ文学。もはや日本、中国といった単体で考える意味は薄れている。創作の現場で作家はどのような問題に直面し、研究者はそれをどう捉えることができるのか。日本と中国の最先端で活躍する作家・研究者が文学の現状と未来を語り尽くす。

グローバル化とともに激変する世界の中で、難しい位置に立つ文学。もはや日本、中国といった単体で考える意味は薄れている。創作の現場で作家はどのような問題に直面し、研究者はそれをどう捉えることができるのか。日本と中国の最先端で活躍する作家・研究者が文学の現状と未来を語り尽くす。

執筆者‥酒井直樹、古川日出男、閻連科、秦剛、ジャンルーカ・コーチ、高榮蘭、鳥羽耕史、千野拓政、王暁明、王宏志、王風

千野拓政・鳥羽耕史編﹃新世紀の文学研究 一国主義を超えて﹄︵ポストコロニアル時代の人文学と東アジア文化圏 2︶

2023.6.1

山梨正明著『小説の描写と技巧 言葉への認知的アプローチ』を刊行しました。

一般に、小説に代表される散文芸術を特徴づける言語表現には様々な描写の技巧が関わっている。本書は、認知言語学の視点から、特に小説を特徴づける描写の主観性と客観性の側面に焦点をおきながら、文学テクストの創造性に関わる修辞技巧の問題を考察していく。小説の表現技巧の研究に貢献するとともに、叙述と描写に関わる文体論の基礎研究として重要な知見を提供する。また、小説の作品論と作家論の研究にも新たな視点を提示する。

山梨正明著『小説の描写と技巧 言葉への認知的アプローチ』

2023.5.31

﹁研究書出版﹂のための相談会 オープンオフィス、開催中です

研究書出版をお考えの方へ

研究書出版をお考えの方へ

日本語学、言語学に限らず、文学研究、文化研究、認知科学など、さらには文理を越えた言語や文化に関わる研究者の方のご相談を承ります。

ひつじ書房のオフィスに直接お越しいただく以外にも、Zoomなどでのオンラインも可能です。

研究書に加えまして、教科書の出版についても受け付けます。

複数著者による論文集のご相談もできます。

若手の研究者グループの萌芽的な論集も歓迎します。

詳細とお申し込みはQRコードをご覧ください。

2023. 4. 19︵水︶ – 9. 1︵金︶

﹇土日祝を除く。要事前連絡。相談料無料﹈

詳細はこちら

2023.5.26

飯田祐子・小平麻衣子編﹃ジェンダー×小説 ガイドブック 日本近現代文学の読み方﹄を刊行しました。

日本近代文学研究におけるフェミニズム・ジェンダー研究の問題意識と成果を、文学史に目配りしながら解説し、主要なテーマを扱った小説について、あらすじやみどころを紹介する。気になる問題が描かれた小説を読んでみたい方、小説をフェミニズム・ジェンダー論で分析してみたい方のための入門書。執筆者‥飯田祐子、泉谷瞬、井原あや、大串尚代、小平麻衣子、康潤伊、木村朗子、久米依子、倉田容子、黒岩裕市、笹尾佳代、篠崎美生子、武内佳代、竹田志保、徳永夏子、内藤千珠子、中谷いずみ、堀ひかり、光石亜由美、村上陽子、米村みゆき

日本近代文学研究におけるフェミニズム・ジェンダー研究の問題意識と成果を、文学史に目配りしながら解説し、主要なテーマを扱った小説について、あらすじやみどころを紹介する。気になる問題が描かれた小説を読んでみたい方、小説をフェミニズム・ジェンダー論で分析してみたい方のための入門書。執筆者‥飯田祐子、泉谷瞬、井原あや、大串尚代、小平麻衣子、康潤伊、木村朗子、久米依子、倉田容子、黒岩裕市、笹尾佳代、篠崎美生子、武内佳代、竹田志保、徳永夏子、内藤千珠子、中谷いずみ、堀ひかり、光石亜由美、村上陽子、米村みゆき

飯田祐子・小平麻衣子編﹃ジェンダー×小説 ガイドブック 日本近現代文学の読み方﹄

2023.5.24

新刊目録﹃未発ジュニア 2023年春夏号﹄発送中です。

新刊目録﹃未発ジュニア 2023年春夏号﹄、発送作業中です。

新刊目録﹃未発ジュニア 2023年春夏号﹄、発送作業中です。

おてもとに届きましたらぜひご覧ください。

﹃未発ジュニア 2023年春夏号﹄PDF版はこちら

2023.5.20

衣畑智秀編﹃基礎日本語学 第2版﹄を刊行しました。

初版刊行後要望の多かった﹁文字・表記﹂の章を加えリニューアル。日本語学の諸分野を包括的にカバーする入門書。音韻、文法、語彙、表記、文体の共時的・通時的記述とともに方言やコーパス、日本語学史、理論的研究についても解説。簡潔ながらも要点を押さえた記述で諸分野の導入を図るとともに読書案内も付し、ますます日本語学が学びたくなる一冊。執筆者‥五十嵐陽介、平子達也、衣畑智秀、金愛蘭、橋本行洋、澤田浩子、田中牧郎、平塚雄亮、佐野真一郎、窪田悠介、山東功

初版刊行後要望の多かった﹁文字・表記﹂の章を加えリニューアル。日本語学の諸分野を包括的にカバーする入門書。音韻、文法、語彙、表記、文体の共時的・通時的記述とともに方言やコーパス、日本語学史、理論的研究についても解説。簡潔ながらも要点を押さえた記述で諸分野の導入を図るとともに読書案内も付し、ますます日本語学が学びたくなる一冊。執筆者‥五十嵐陽介、平子達也、衣畑智秀、金愛蘭、橋本行洋、澤田浩子、田中牧郎、平塚雄亮、佐野真一郎、窪田悠介、山東功

衣畑智秀編﹃基礎日本語学 第2版﹄

2023.5.19

半沢幹一編『直喩とは何か 理論検証と実例分析』を刊行しました。

本書は、あたかもレトリックの代表のようにしばしば取り上げられながらも、あくまでも隠喩の添え物のような扱いしかされてこなかった直喩について、あらためてその正当な位置付けをするために、従来の直喩論に関する批判的な検討と、直喩とみなしうる日本語の表現例に関する詳細な分析とをとおして、その独自の特徴を明らかにしようとする試みである。著者:稲益佐知子、菊地礼、長沼英二、半沢幹一、松浦光、三田寛真

半沢幹一編『直喩とは何か 理論検証と実例分析』

2023.4.25

滝浦真人・椎名美智編『イン/ポライトネス からまる善意と悪意』を刊行しました。

ポライトな言葉は予定的に調和するが、インポライトなそれは隠微に絡み合う。21世紀以降、インポライトネスが言語研究者らを惹きつけているが、建前と本音を分ける日本では、未だ数えるほどしか研究がない。待たれていた初のインポライトネス論集として、漱石作品やママ友のバトルを解剖し、悪態・毒舌・ディスりを剔抉、善意が悪意に転じる契機を捉える。

執筆者:阿部公彦、大塚生子、佐藤亜美、椎名美智、滝浦真人、福島佐江子、柳田亮吾

滝浦真人・椎名美智編『イン/ポライトネス からまる善意と悪意』

2023.4.24

達富洋二編著『ここからはじまる国語教室』を刊行しました。

児童生徒を主体とした国語学習においては、児童生徒自身による「言語活動を納得できるようにやり遂げるための解決策や計画をどうするか」や「自分は何ができるようになるのか」に主眼を向けるべきと考える。児童生徒自身が主体的に生きていくための言語活動を教室で学ぶ言語活動によって実現することを目的においた新しい国語科教育の教科書。現場の教師の問いにこたえていくことにより新しい言語教育を提言する。学習指導要領に準拠。

達富洋二編著『ここからはじまる国語教室』

2023.4.5

【出版記念イベント】

サイエンスコミュニケーションとアートを融合する

開催のお知らせ

このたび、「【出版記念イベント】サイエンスコミュニケーションとアートを融合する」を開催します。

アートを広報手段、サイエンスを単なる表現のためのテクノロジー、とお互いの活動の表層だけをすくいとる道具的な連携を超えて、共創的連携を生み出すための観点について語り合います。

当日は書籍も販売いたします。ぜひおこしください。

日時:2023年4月13日(木)19時-21時

場所:FabCafe Tokyo(渋谷区道玄坂)

登壇者:奥本素子・仲居怜美・パク ヒョンジョン・室井宏仁

参加費:1500円(ワンドリンク付きです)

詳細・申し込みはこちらから

https://fabcafe.com/jp/art-integrated-with-science-communication

主催:北海道大学CoSTEP 協力:ひつじ書房、FabCafe Tokyo

奥本素子編『サイエンスコミュニケーションとアートを融合する』

2023.4.4

鏑木良夫著『読解力を高め自信をつける先行学習 決め手はあなたの指導技術』を刊行しました。

授業を変えたいと思っている教員に、読解力が高まる習得から活用へと進む「先行学習」型の指導法と、いじめ予防にもつながる授業スキルを提供する。教える側の授業スキル次第で、生徒の読解力と人間力は大きく向上する。いつでもどこでも使える39の授業スキルを手にして指導力を高めよう。『もっとわかる授業を! 「先行学習」のすすめ』(高陵社、2015年)に大幅な改稿を加えた改訂増補版。

鏑木良夫著『読解力を高め自信をつける先行学習 決め手はあなたの指導技術』

2023.4.3

石川慎一郎著『ベーシック応用言語学 第2版 L2の習得・処理・学習・教授・評価』を刊行しました。

初版刊行以降の動向、CEFRの補遺版や新指導要領の実施などを反映して大幅改定。また、新章として外国語教育における多様性と包摂性の問題、批判的応用言語学について論じた章を加える。外国語はどのように習得されるのか、どのように指導するのが効果的なのか、どうすれば能力を正しく測定できるのか…。第2言語(L2)の習得・処理・学習・教授・評価の問題を統合的に位置づけ全体像を示す。外国語教育に関わるすべての人に必携の書。

石川慎一郎著『ベーシック応用言語学 第2版 L2の習得・処理・学習・教授・評価』

2023.3.31

山中司・神原一帆著『プラグマティズム言語学序説 意味の構築とその発生』を刊行しました。

現代的な意味論や語用論といった分野は分析哲学から派生したため、言語学と哲学は密接な関係にある。本書は言語学において議論されることが少ないプラグマティズムという哲学の概念が言語分析の基礎概念として機能することを示すと共に、その帰結を論じることを試みる。本書はプラグマティズムに加え、身体性、フレーム理論、ネオ・サイバネティクスといった概念との関係について詳細に論じる初の学際的な研究書でもある。

山中司・神原一帆著『プラグマティズム言語学序説 意味の構築とその発生』

2023.3.24

長田俊樹著『上田万年再考 日本言語学史の黎明』を刊行しました。

本書の目的は既存の通説を打破して、新しい上田万年像を打ち立てることである。上田万年は称賛するにせよ、批判するにせよ、西洋言語学を日本に導入した人という評価は変わらない。その評価はどこまで正しいのか。そこが本書の出発点である。新村出筆録・柴田武校訂(1975) 『シリーズ名講義ノート・上田万年 言語学』をネット上にある上田が参照したと思われる原書文献と照らし合わせ、上田の西洋言語学理解を検証する。

長田俊樹著『上田万年再考 日本言語学史の黎明』

2023.3.20

榎澤祐一著『消費者の向社会的行動原理 カスタマー・ハラスメント予防のためのコミュニケーション』を刊行しました。

カスタマー・ハラスメントが近年、注目を集めている。この問題に対しては企業から従業員への対処法教育が解決のアプローチとして主流とみられるが、元より問題が生じにくくするにはどうしたら良いのか。本書はマーケティング・コミュニケーションの観点から、サービス全般への適用可能な示唆を試みた。発達心理学の知見から仮説を設定し、エンタテインメント・イベントを題材に日本と中国で質問紙実験を実施した。

榎澤祐一著『消費者の向社会的行動原理 カスタマー・ハラスメント予防のためのコミュニケーション』

2023.3.10

松木正恵著﹃複合辞研究 その成り立ちと広がり﹄を刊行しました。

第I部では複合辞に関する研究史について、20世紀までの流れを記述。第II部は文法化の考え方を取り入れながら、複合辞と引用表現との関連性、思考動詞・視覚動詞との接点について論じた。第III部では、複合辞研究と複文構文の関係について取り上げた。第IV部では、体系的に複合辞を俯瞰した従来型の研究を紹介するとともに、最近のコーパスを資料とした網羅的・体系的な研究を取り上げたうえで、複合辞研究のここれからの方向性を模索した。

第I部では複合辞に関する研究史について、20世紀までの流れを記述。第II部は文法化の考え方を取り入れながら、複合辞と引用表現との関連性、思考動詞・視覚動詞との接点について論じた。第III部では、複合辞研究と複文構文の関係について取り上げた。第IV部では、体系的に複合辞を俯瞰した従来型の研究を紹介するとともに、最近のコーパスを資料とした網羅的・体系的な研究を取り上げたうえで、複合辞研究のここれからの方向性を模索した。

松木正恵著﹃複合辞研究 その成り立ちと広がり﹄

2023.3.2

小林隆著『語用論的方言学の方法』を刊行しました。

近年、語用論の発展はめざましいものの、歴史語用論や社会語用論に比べ、日本語の地理的側面についての語用論は遅れている。本書はそうした状況を踏まえ、方言学の世界に語用論的な見方を導入し、新たな方言学を切り拓こうとするものである。対象は言語行動、談話に留まらず、オノマトペや感動詞の運用、文法論との接点に及ぶ。また、それらの現象を背後から操る「言語的発想法」の地域差をあぶり出そうとするところに特色がある。

小林隆著『語用論的方言学の方法』

2023.3.1

奥本素子編『サイエンスコミュニケーションとアートを融合する』を刊行しました。

先端的な科学技術が社会に実装される際に、その間をつなぐものがサイエンスコミュニケーションである。そこにアートを取り入れたとき、どのようなコミュニケーションが生まれるのか。本書ではアートとサイエンスコミュニケーションの交差の歴史を紹介しながら、アートを活用した活動のデザインについても触れていく。

執筆者:奥本素子、仲居怜美、朴炫貞、室井宏仁

奥本素子編『サイエンスコミュニケーションとアートを融合する』

2023.2.27

石川巧・飯田祐子・小平麻衣子・金子明雄・日比嘉高編『文学研究の扉をひらく 基礎と発展』を刊行しました。

本書は、作品を〈読む〉というのはどのような行為なのかという問いから出発し、精緻に読解する方法と技術を習得するとともに、文学研究の知識、資料の集め方、分析の視点を習得するためのテキストである。基礎編「研究へのアプローチ」、実践編「批評理論を用いた分析」の全15章からなり、オンライン授業にも活用できる工夫を凝らした。

執筆者:飯田祐子、石川巧、大木志門、大島丈志、小平麻衣子、金子明雄、川崎賢子、久米依子、高榮蘭、斎藤理生、佐藤泉、出口智之、内藤千珠子、日比嘉高、山口直孝、渡部裕太

石川巧・飯田祐子・小平麻衣子・金子明雄・日比嘉高編『文学研究の扉をひらく 基礎と発展』

2023.2.24

上田功著『獲得と臨床の音韻論』を刊行しました。

幼児の言語発達期に見られる発音の遅れや誤り、機能性構音障害と呼ばれる体系的な誤構音につき音韻理論からのアプローチを試みる書。伝統的古典的生成音韻論から、自然音韻論、素性階層理論、素性不完全指定理論、近年の最適性理論に至る理論の発展に伴い、幼児の誤構音にどのように光が当てられてきたかを、日本語と英語の誤構音のデータを分析の俎上に上げて議論を進める。臨床現場の活動と理論的な分析は車の両輪である。分野横断的で学際的な書である。

上田功著『獲得と臨床の音韻論』

2023.2.22

高木信編 本橋裕美編集協力『21世紀日本文学ガイドブック3 平家物語』を刊行しました。

『平家物語』を理論的に読むとはどういうことなのか。従来の作者論、成立論、成立圏、諸本論の整理からの入門書とはちがう角度から、『平家物語』に迫ってみよう。「ジェンダー」「怨霊と鎮魂」「権力」「武士と死」などの物語を構築する諸モチーフから、『平家物語』の世界に分け入っていきたい。と同時に、ゼミでの発表の仕方、卒論の発想の仕方・書き方など、物語へのアプローチの基本的な方法も提示してみる。執筆者:大津雄一、塩山貴奈、本橋裕美、水野雄太、鈴木泰恵、荻本快、樋口大祐、木村朗子、松下健二、高木信

高木信編 本橋裕美編集協力『21世紀日本文学ガイドブック3 平家物語』

2023.2.15

石塚浩之編﹃英日通訳翻訳における語順処理 順送り訳の歴史・理論・実践﹄を刊行しました。

英語を日本語に訳す際には、統語構造の違いから、語順の逆転が当然と思われがちである。一方、翻訳の実務や指導においては、語順を保持すべしとされることが多い。本書は、英語から日本語への通訳翻訳における語順処理の問題を多面的かつ包括的に論じた初の研究書であり、通訳翻訳の実務や英語教育における訳のあり方に新たな理論的視点を示す。

英語を日本語に訳す際には、統語構造の違いから、語順の逆転が当然と思われがちである。一方、翻訳の実務や指導においては、語順を保持すべしとされることが多い。本書は、英語から日本語への通訳翻訳における語順処理の問題を多面的かつ包括的に論じた初の研究書であり、通訳翻訳の実務や英語教育における訳のあり方に新たな理論的視点を示す。

執筆者‥石塚浩之、稲生衣代、岡村ゆうき、小川陽香、辰己明子、長沼美香子、畑上雅朗、平岡裕資、船山仲他、水野的、溝脇孝哲、山田優

石塚浩之編﹃英日通訳翻訳における語順処理 順送り訳の歴史・理論・実践﹄

2023.2.14

川瀬卓著『副詞から見た日本語文法史』を刊行しました。

本書は、アスペクト、否定、モダリティ、行為指示や感謝・謝罪における対人配慮などの、日本語の文法現象と関わる副詞をいくつか取り上げ、副詞を視点として日本語文法史に迫ることを試みたものである。個々の副詞の歴史変化を記述するとともに、それを通して、副詞に見られる文法変化のありようを示し、日本語の歴史の時代的動向についても論じる。語史研究の先にある、副詞の歴史的研究の新たな可能性を実践的に示した書。

川瀬卓著『副詞から見た日本語文法史』

2023.2.7

大和隆介著『言語学習における学習ストラテジーと動機づけ 理論と実践の創造的キュレーション』を刊行しました。

AIによる翻訳によって外国語学習は不要になってしまうのか。本書は、言語学習の成否に大きな影響を与える「学習ストラテジー」と「動機づけ」に注目して、現代社会が求める、機械翻訳では代替できない統合的コミュニケーション能力を育成する英語教育の在り方について論じる。前半で2つのテーマにかかわる諸理論について創造的キュレーション(知的探索と整理)を行ない、後半では理論に関連した実証的研究を報告し、続いて効果的指導について論じている。

大和隆介著『言語学習における学習ストラテジーと動機づけ 理論と実践の創造的キュレーション』

2023.2.6

李澤熊著『現代日本語における意図性副詞の意味研究 認知意味論の観点から』を刊行しました。

現代日本語の副詞に関する諸研究を整理・検討し、認知言語学の観点を視野に入れ、意図性に関わる副詞的成分22語の副詞における位置付けを提案する。また、従来の優れた意味分析の手法に加え、認知意味論の主要概念を援用し、22語のそれぞれの意味と相互の意味の類似点・相違点を明らかにすることによって、日本語の意味研究に新たな端緒を与えるとともに、他の品詞に比べて遅れをとっている副詞研究のさらなる発展・深化を目指す。

李澤熊著『現代日本語における意図性副詞の意味研究 認知意味論の観点から』

2023.1.18

陳冬姝著『話し言葉における受身表現の日中対照研究』を刊行しました。

日本語の受身文と中国語の“被”構文に関して、統語的・意味的観点から多くの知見が蓄積されているが、ほとんどは書き言葉を中心とするものであった。本書では、これまで重点的に論じられてこなかった話し言葉における日中受身表現の使用傾向に注目し、その非対称性、述語動詞の類型分布、主語の選択傾向、使用頻度の差などを調査・比較し、意味的機能・談話的機能のどちらをより重視するかという点を軸に、日中受身表現の使用の共通点・相違点の全体像を示した。

陳冬姝著『話し言葉における受身表現の日中対照研究』

2023.1.1

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2022.12.26

﹃聖書ヘブル詩の並行法﹄オンライン出版記念イベント

﹁聖書ヘブル詩を読み解く‥詩にも文法がある﹂

開催のお知らせ

このたび、﹃聖書ヘブル詩の並行法 詩行の反復表現が表すもの﹄の刊行記念イベントを開催します。

このたび、﹃聖書ヘブル詩の並行法 詩行の反復表現が表すもの﹄の刊行記念イベントを開催します。

聖書に記されている詩︵ヘブル詩︶を読み解く際に、詩独自の文法に注目することがどうして重要なのか、そもそも詩独自の文法﹁並行法﹂とはどのようなものか、著者の津村俊夫先生に解説していただきます。また並行法の研究が聖書学だけでなく、詩学や言語学の分野でどのように活かされるかについてもお話しいただきます。

日時‥2023年1月14日︵土︶13:30-14:15 Zoom開催︵参加費無料︶

解説‥津村俊夫先生︵聖書宣教会・聖書学研究所 所長︶

聞き手‥松本曜先生︵国立国語研究所 教授︶

*参加希望の方は、︻1月13日︵金︶午後1時︼までに下記参加申し込みフォーム︵Googleフォーム︶よりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB7R2RAHu-OAuRsT18qUccbPOH5cItGDabM-hgVXH1vr74NQ/viewform

お申し込みいただいた方には1月13日︵金︶までに、当日のZoomURLをお送りします。当日はそちらのURLからアクセスしてください。

津村俊夫著﹃聖書ヘブル詩の並行法 詩行の反復表現が表すもの﹄

2022.12.22

島田勝正著﹃﹁気づき﹂をうながす文法指導 英語のアクティブ・ラーニング﹄を刊行しました。

文法指導はどうあるべきか? 本書では、教師による一方的な文法説明に代わるものとして、アクティブ・ラーニングを導く課題解決型の文法指導を提案する。具体的には、第二言語習得過程の各々の段階に対応して、意識化指導、認知文法、ディスコース、インプット、アウトプット、タスク、訂正フィードバックの7つの観点から、﹁気づき﹂をうながす英語の文法指導の基盤となる理論を解説し、その実践例を紹介する。

文法指導はどうあるべきか? 本書では、教師による一方的な文法説明に代わるものとして、アクティブ・ラーニングを導く課題解決型の文法指導を提案する。具体的には、第二言語習得過程の各々の段階に対応して、意識化指導、認知文法、ディスコース、インプット、アウトプット、タスク、訂正フィードバックの7つの観点から、﹁気づき﹂をうながす英語の文法指導の基盤となる理論を解説し、その実践例を紹介する。

島田勝正著﹃﹁気づき﹂をうながす文法指導 英語のアクティブ・ラーニング﹄

2022.12.13

青木博史・小柳智一・吉田永弘 編﹃日本語文法史研究 6﹄を刊行しました。

本書は、日本語文法史研究の最新の研究成果を発信する論文集の第6号である。今号では﹁言語対照﹂をテーマとする小特集を組んだ。日本語諸方言、琉球語、韓国語、スペイン語といった対照研究の成果4本の他、当該分野の研究の深化を示した研究論文5本、今後の研究の展望を示したテーマ解説と名著紹介、直近2年分の研究文献目録を収めている。

本書は、日本語文法史研究の最新の研究成果を発信する論文集の第6号である。今号では﹁言語対照﹂をテーマとする小特集を組んだ。日本語諸方言、琉球語、韓国語、スペイン語といった対照研究の成果4本の他、当該分野の研究の深化を示した研究論文5本、今後の研究の展望を示したテーマ解説と名著紹介、直近2年分の研究文献目録を収めている。

執筆者‥青木博史、荻野千砂子、北﨑勇帆、小柳智一、酒井雅史、澤田淳、志波彩子、竹内史郎、三宅俊浩、森勇太、吉田永弘

青木博史・小柳智一・吉田永弘 編﹃日本語文法史研究 6﹄

2022.12.8

加藤夢三著﹃並行世界の存在論 現代日本文学への招待﹄を刊行しました。

なぜ︵ある特定の︶人びとは、ただひとつの現実世界に飽き足らず、並行世界というものに強く惹きつけられるのか。並行世界に思いを馳せるとはどういうことなのか。私たちにとって並行世界とはどのような意味を持つのか。本書は、こういった問いの枠組みを、哲学でも心理学でもなく自然科学でもなく、文学研究の立場から考えようとする試みである。それは、個別具体的な作品分析を通じて、並行世界という舞台設定が担う思想的な潜勢力を解き明かす企てともなるだろう。

なぜ︵ある特定の︶人びとは、ただひとつの現実世界に飽き足らず、並行世界というものに強く惹きつけられるのか。並行世界に思いを馳せるとはどういうことなのか。私たちにとって並行世界とはどのような意味を持つのか。本書は、こういった問いの枠組みを、哲学でも心理学でもなく自然科学でもなく、文学研究の立場から考えようとする試みである。それは、個別具体的な作品分析を通じて、並行世界という舞台設定が担う思想的な潜勢力を解き明かす企てともなるだろう。

加藤夢三著﹃並行世界の存在論 現代日本文学への招待﹄

2022.12.7

オープンオフィス、開催します。

研究書出版をお考えの方のご相談にのります。日本語学、言語学に限らず、デジタルスタディ、文学研究、文化研究など、文理を超えた言語・インタラクションに関わる研究者の方の単著、若手の研究者グループの萌芽的な論集の相談も歓迎します。

研究書出版をお考えの方のご相談にのります。日本語学、言語学に限らず、デジタルスタディ、文学研究、文化研究など、文理を超えた言語・インタラクションに関わる研究者の方の単著、若手の研究者グループの萌芽的な論集の相談も歓迎します。

日本学術振興会の研究成果公開促進費が、博士論文そのままでは申請できなくなっています中で、改稿して出版を目指す方法についてもご相談を承ります。

ひつじ書房に直接お越しいただく以外にも、Zoomなどでのオンラインでの相談も可能です。研究書に加えまして、教科書の出版についてのご相談も受け付けます。

期間 2022年12月12日︵月︶〜2023年1月27日︵金︶

詳細はこちら

2022.12.6

小林隆編﹃全国調査による感動詞の方言学﹄を刊行しました。

驚きの声を挙げることに地域差はあるのだろうか。その疑問に答えるべく、感動詞をテーマにした全国1000地点規模の調査を行った。本書はそのデータを分析することで、感動詞の全国的な地域差を明らかにしようとするものである。狭義の感動詞に留まらず、生理音的な発声や動作のかけ声、行為指示・意思表示の表現、さらには挨拶的な言い回しも対象にする。

驚きの声を挙げることに地域差はあるのだろうか。その疑問に答えるべく、感動詞をテーマにした全国1000地点規模の調査を行った。本書はそのデータを分析することで、感動詞の全国的な地域差を明らかにしようとするものである。狭義の感動詞に留まらず、生理音的な発声や動作のかけ声、行為指示・意思表示の表現、さらには挨拶的な言い回しも対象にする。

執筆者‥有元光彦、勝又琴那、川﨑めぐみ、櫛引祐希子、小林隆、坂喜美佳、作田将三郎、椎名渉子、竹田晃子、田附敏尚、津田智史、友定賢治、中西太郎、舩木礼子、松田美香

小林隆編﹃全国調査による感動詞の方言学﹄

2022.12.1

ひつじ書房は、正社員を募集します。

ひつじ書房は、正社員を募集します。

短大、大学、大学院既卒、2023年春卒予定の方。未経験者も応募できます。年明けに卒業論文・修士論文提出がある方は、書類は後で応募の表明をしていただければ、選考は提出後でも可とします。

広い意味でインタラクションを含んだ言語の研究および言語教育に関心があり研究に出版人として貢献したいと思う方を募集します。

詳細は以下をご覧下さい。

https://www.hituzi.co.jp/kotoba/kyuujin.html

2022.12.1

津村俊夫著﹃聖書ヘブル詩の並行法 詩行の反復表現が表すもの﹄を刊行しました。

本書は聖書に記されている詩︵ヘブル詩︶について、詩独自の文法に注目することで新たな解釈を示す。詩の文法を分析する必要性を唱えた、ヤーコブソンの議論を踏まえて、ヘブル文字をローマ字転写した本文と最新の邦訳聖書を比べながら、漢詩やモンゴル語、スラブ語の詩にも見られる並行法の特徴を、多くの具体例から検討する。聖書学だけでなく、言語学・詩学の研究にも資するところが大であろう。

本書は聖書に記されている詩︵ヘブル詩︶について、詩独自の文法に注目することで新たな解釈を示す。詩の文法を分析する必要性を唱えた、ヤーコブソンの議論を踏まえて、ヘブル文字をローマ字転写した本文と最新の邦訳聖書を比べながら、漢詩やモンゴル語、スラブ語の詩にも見られる並行法の特徴を、多くの具体例から検討する。聖書学だけでなく、言語学・詩学の研究にも資するところが大であろう。

津村俊夫著﹃聖書ヘブル詩の並行法 詩行の反復表現が表すもの﹄

2022.11.29

さどやませいこ絵・ことわざ選定、藤田ラウンド幸世編﹃んきゃーんじゅくカルタ︵宮古島の昔のことわざカルタ︶﹄発売しました。

宮古島のことわざ、﹁んきゃーんじゅく︵先人の知恵︶﹂。昔の宮古島の自然と生活風景がことわざの中に残されている。カルタの読み札は、宮古語、日本語、英語の三言語、宮古語はQRコードからさどやませいこさん︵1950年生まれの宮古島ネイティブ、ことわざ選定と絵を担当︶の声で聞くことができる。付属の解説シートとさらにウェブサイトにことわざや宮古島の先人の知恵について紹介。﹁んきゃーんじゅく﹂で宮古島の魅力を満喫できる。

宮古島のことわざ、﹁んきゃーんじゅく︵先人の知恵︶﹂。昔の宮古島の自然と生活風景がことわざの中に残されている。カルタの読み札は、宮古語、日本語、英語の三言語、宮古語はQRコードからさどやませいこさん︵1950年生まれの宮古島ネイティブ、ことわざ選定と絵を担当︶の声で聞くことができる。付属の解説シートとさらにウェブサイトにことわざや宮古島の先人の知恵について紹介。﹁んきゃーんじゅく﹂で宮古島の魅力を満喫できる。

内容‥読み札48枚、絵札48枚、解説シート1枚

さどやませいこ絵・ことわざ選定、藤田ラウンド幸世編﹃んきゃーんじゅくカルタ︵宮古島の昔のことわざカルタ︶﹄

2022.11.24

新刊目録﹃未発ジュニア 2022年秋冬号﹄発送しました。

新刊目録﹃未発ジュニア 2022年秋冬号﹄、発送しました。

新刊目録﹃未発ジュニア 2022年秋冬号﹄、発送しました。

おてもとに届きましたらぜひご覧ください。

﹃未発ジュニア 2022年秋冬号﹄PDF版はこちら

2022.11.22

村田和代先生ご来社されました。

村田和代先生が、ひつじ書房事務所にきてくださいました。

村田和代先生が、ひつじ書房事務所にきてくださいました。

10月に刊行した﹃レジリエンスから考えるこれからのコミュニケーション教育﹄をもって記念撮影。村田先生、ありがとうございました。

村田和代編﹃レジリエンスから考えるこれからのコミュニケーション教育﹄

コロナ禍で大きくコミュニケーションの有様が変容した状況で、教育も大きく変わらざるを得なかった。予期せぬ困難は、今後も起こりうることを誰しもが感じているが、本書では、教育、とりわけ言語・コミュニケーション教育を﹁レジリエンス﹂という側面から考える。今後、我々の経験をどのように生かしていくことができるかも含め多様な領域から議論する。執筆者‥松下達彦、秦かおり、池田麻衣子、村田和代、横溝紳一郎、吉田悦子、嶋津百代、熊谷由理、中村香苗、涂銘宏、チャプル・ジュリアン、岡本能里子、柳瀬陽介

村田和代編﹃レジリエンスから考えるこれからのコミュニケーション教育﹄

2022.11.21

野田尚史・桑原陽子編﹃日本語コミュニケーションのための読解教材の作成﹄を刊行しました。

日本語学習者向けの読解教材の作成方法を解説する。実際に読む必要がある日本語を分析し、学習者が読解で難しい点を調査した上で、コミュニケーションに役立つ読解教材をどのように作成すればよいかを提案する。例として取り上げるのは﹁薬の表示を読む教材﹂﹁ネット上のクチコミを読む教材﹂﹁白書を読む教材﹂﹁論文を読む教材﹂である。国語教育にも有益。

日本語学習者向けの読解教材の作成方法を解説する。実際に読む必要がある日本語を分析し、学習者が読解で難しい点を調査した上で、コミュニケーションに役立つ読解教材をどのように作成すればよいかを提案する。例として取り上げるのは﹁薬の表示を読む教材﹂﹁ネット上のクチコミを読む教材﹂﹁白書を読む教材﹂﹁論文を読む教材﹂である。国語教育にも有益。

執筆者‥任ジェヒ、王麗莉、加藤陽子、北浦百代、桑原陽子、小西円、塩田寿美子、白石実、蘇鈺甯、中島晶子、野田尚史、松下光宏、山口美佳、山本晃彦、吉本由美

野田尚史・桑原陽子編﹃日本語コミュニケーションのための読解教材の作成﹄

2022.11.17

片岡邦好・武黒麻紀子・榎本剛士編﹃ポエティクスの新展開 プルリモーダルな実践の詩的解釈に向けて﹄を刊行しました。

多様な記号の反復・対照性・平行性によってもたらされる等価性、すなわち﹁詩﹂の原理は、様々なコミュニティ内で指向される﹁行為の型﹂を司る原理でもある。伝統儀礼、芸能から、教育、福祉、実業、観光、社会運動まで、我々が実際に身を置く社会に存在する実践を﹁生活の詩﹂と捉え直し、社会的行為の根底にある詩的機能の作用を解き明かす。

多様な記号の反復・対照性・平行性によってもたらされる等価性、すなわち﹁詩﹂の原理は、様々なコミュニティ内で指向される﹁行為の型﹂を司る原理でもある。伝統儀礼、芸能から、教育、福祉、実業、観光、社会運動まで、我々が実際に身を置く社会に存在する実践を﹁生活の詩﹂と捉え直し、社会的行為の根底にある詩的機能の作用を解き明かす。

執筆者‥浅井優一、井出里咲子、榎本剛士、梶丸岳、片岡邦好、高梨博子、武黒麻紀子、古川敏明、山口征孝

片岡邦好・武黒麻紀子・榎本剛士編﹃ポエティクスの新展開 プルリモーダルな実践の詩的解釈に向けて﹄

2022.11.15

池田玲子・舘岡洋子著﹃ピア・ラーニング入門 改訂版﹄を刊行しました。

好評の﹃ピア・ラーニング入門﹄改訂版。ピア・ラーニングとは、仲間︵peer︶同士で学び合う学習のこと。理論編として、協働の概念を整理し、様々な教育分野で実現された協働の形を紹介した上で、日本語教育における協働のありかたを探る。実践編として、ピア・レスポンス及びピア・リーディングの学習活動の例を紹介し、その意義について検討。さらに、ピア・ラーニングを実践する日本語教師の養成、研修について解説する。

好評の﹃ピア・ラーニング入門﹄改訂版。ピア・ラーニングとは、仲間︵peer︶同士で学び合う学習のこと。理論編として、協働の概念を整理し、様々な教育分野で実現された協働の形を紹介した上で、日本語教育における協働のありかたを探る。実践編として、ピア・レスポンス及びピア・リーディングの学習活動の例を紹介し、その意義について検討。さらに、ピア・ラーニングを実践する日本語教師の養成、研修について解説する。

池田玲子・舘岡洋子著﹃ピア・ラーニング入門 改訂版 創造的な学びのデザインのために﹄

2022.11.7

青木博史・岡﨑友子・小木曽智信編﹃コーパスによる日本語史研究 中古・中世編﹄を刊行しました。

日本語史研究は、資料の読解とそこから取り出した言語形式の集計と分析を重ねる方法によって、発展してきた。本書は中古語・中世語を対象とし、コーパスの構築や活用を通して実践した成果を集成するものである。中古・中世は従来から歴史的研究の中心であったと言えるが、コーパスを用いた方法論を取り入れることによって、新たな領域を切り拓く。執筆者‥岡﨑友子、近藤泰弘、吉田永弘、大木一夫、青木博史、北﨑勇帆、池上尚、渡辺由貴、片山久留美、小木曽智信、松崎安子、鴻野知暁、市村太郎

日本語史研究は、資料の読解とそこから取り出した言語形式の集計と分析を重ねる方法によって、発展してきた。本書は中古語・中世語を対象とし、コーパスの構築や活用を通して実践した成果を集成するものである。中古・中世は従来から歴史的研究の中心であったと言えるが、コーパスを用いた方法論を取り入れることによって、新たな領域を切り拓く。執筆者‥岡﨑友子、近藤泰弘、吉田永弘、大木一夫、青木博史、北﨑勇帆、池上尚、渡辺由貴、片山久留美、小木曽智信、松崎安子、鴻野知暁、市村太郎

青木博史・岡﨑友子・小木曽智信編﹃コーパスによる日本語史研究 中古・中世編﹄

2022.11.2

岡ノ谷一夫・藤田耕司編『言語進化学の未来を共創する』を刊行しました。

階層性と意図共有を言語進化の2つの柱として、言語学および脳科学・生物学など各関連分野から未来の言語進化学への提言を行う。本書は、文科省新学術領域研究『共創言語進化』を進める中で組織された「若手の会」メンバーにより企画され、若手による意欲的な論考12編と、領域計画班代表5名によるコメント論文、そして自由闊達な座談会からなる。2022年9月に金沢で開催の国際学会『言語進化合同会議』(JCoLE)開催記念出版。

岡ノ谷一夫・藤田耕司編『言語進化学の未来を共創する』

2022.10.24

斎藤理生・松本和也・水川敬章・山田夏樹編﹃卒業論文マニュアル 日本近現代文学編﹄を刊行しました。

日本近現代文学で卒論を書こうとしたら、何から手をつけたらよいだろうか。必要な準備、分析の手立て、執筆の進め方は? 本書は、作品研究に重点を置いた、現代の研究環境を踏まえた上での卒論執筆のマニュアルとなる。テーマ決めの段階から提出前の推敲まで、読者をサポートする。執筆者‥安部水紀、荒井真理亜、小谷瑛輔、斎藤理生、佐藤希理恵、武久真士、広瀬正浩、松本和也、水川敬章、山田夏樹、𠮷田恵理、吉田竜也、禧美智章、渡邊英理

日本近現代文学で卒論を書こうとしたら、何から手をつけたらよいだろうか。必要な準備、分析の手立て、執筆の進め方は? 本書は、作品研究に重点を置いた、現代の研究環境を踏まえた上での卒論執筆のマニュアルとなる。テーマ決めの段階から提出前の推敲まで、読者をサポートする。執筆者‥安部水紀、荒井真理亜、小谷瑛輔、斎藤理生、佐藤希理恵、武久真士、広瀬正浩、松本和也、水川敬章、山田夏樹、𠮷田恵理、吉田竜也、禧美智章、渡邊英理

斎藤理生・松本和也・水川敬章・山田夏樹編﹃卒業論文マニュアル 日本近現代文学編﹄

2022.10.12

フレド・ニューマン、ロイス・ホルツマン著 茂呂雄二監訳 岸磨貴子・北本遼太・城間祥子・大門貴之・仲嶺真・広瀬拓海訳﹃パフォーマンス・アプローチ心理学﹄を刊行しました。

19世紀の成立以来、危機が叫ばれ続けてきた心理学。現在の隆興も、科学性の勝利というよりも、社会と文化の心理学化と心理学の産業化の結果にすぎないと批判するニューマンとホルツマンは、生活の形を変えるためのアートとしての心理学を提案する。それは自然科学を模倣し心の内部を覗き込み測定する科学的心理学を超えて、人々がコミュニティー作りを通して、新しい振る舞い、新しい声、新しい生を紡ぎ出す新しいアプローチだ。原著‥Fred Newman and Lois Holzman︵著︶ Unscientific Psychology: A Cultural-Performatory Approach to Understanding Human Life.

19世紀の成立以来、危機が叫ばれ続けてきた心理学。現在の隆興も、科学性の勝利というよりも、社会と文化の心理学化と心理学の産業化の結果にすぎないと批判するニューマンとホルツマンは、生活の形を変えるためのアートとしての心理学を提案する。それは自然科学を模倣し心の内部を覗き込み測定する科学的心理学を超えて、人々がコミュニティー作りを通して、新しい振る舞い、新しい声、新しい生を紡ぎ出す新しいアプローチだ。原著‥Fred Newman and Lois Holzman︵著︶ Unscientific Psychology: A Cultural-Performatory Approach to Understanding Human Life.

フレド・ニューマン、ロイス・ホルツマン著 茂呂雄二監訳 岸磨貴子・北本遼太・城間祥子・大門貴之・仲嶺真・広瀬拓海訳﹃パフォーマンス・アプローチ心理学 自然科学から心のアートへ﹄

2022.10.7

鎌田修監修代表 鎌田修・由井紀久子・池田隆介編﹃日本語プロフィシェンシー研究の広がり﹄を刊行しました。

﹁プロフィシェンシー﹂︵熟達度︶が第一、第二言語使用者の運用能力研究に使われるようになって久しい。非流暢だが自然な日本語、視覚・聴覚障害者や定住外国人の社会エンゲージメント、談話分析、ライティング、e-Learning、教師養成など多岐多様に渡る日本語プロフィシェンシー研究の広がりを著者全員のピアレビュウの後、一挙に披露した珠玉の論集である。

﹁プロフィシェンシー﹂︵熟達度︶が第一、第二言語使用者の運用能力研究に使われるようになって久しい。非流暢だが自然な日本語、視覚・聴覚障害者や定住外国人の社会エンゲージメント、談話分析、ライティング、e-Learning、教師養成など多岐多様に渡る日本語プロフィシェンシー研究の広がりを著者全員のピアレビュウの後、一挙に披露した珠玉の論集である。

執筆者‥東健太郎、麻生迪子、池田隆介、和泉元千春、伊藤亜紀、伊東祐郎、岩﨑典子、宇佐美まゆみ、閻琳、遠藤智子、奥野由紀子、鎌田修、北川幸子、阪上彩子、坂本正、桜井千穂、定延利之、佐藤慎司、島津百代、嶋田和子、白鳥文子、立部文崇、田中真理、塚田智冬、堤良一、中井好男、西川寛之、野山広、長谷川哲子、林良子、范一楠、船橋瑞貴、松田真希子、丸山岳彦、溝部エリ子、三井久美子、山路奈保子、由井紀久子

鎌田修監修代表 鎌田修・由井紀久子・池田隆介編﹃日本語プロフィシェンシー研究の広がり﹄

2022.10.4

村田和代編﹃レジリエンスから考えるこれからのコミュニケーション教育﹄を刊行しました。

コロナ禍で大きくコミュニケーションの有様が変容した状況で、教育も大きく変わらざるを得なかった。予期せぬ困難は、今後も起こりうることを誰しもが感じているが、本書では、教育、とりわけ言語・コミュニケーション教育を﹁レジリエンス﹂という側面から考える。今後、我々の経験をどのように生かしていくことができるかも含め多様な領域から議論する。執筆者‥松下達彦、秦かおり、池田麻衣子、村田和代、横溝紳一郎、吉田悦子、嶋津百代、熊谷由理、中村香苗、涂銘宏、チャプル・ジュリアン、岡本能里子、柳瀬陽介

コロナ禍で大きくコミュニケーションの有様が変容した状況で、教育も大きく変わらざるを得なかった。予期せぬ困難は、今後も起こりうることを誰しもが感じているが、本書では、教育、とりわけ言語・コミュニケーション教育を﹁レジリエンス﹂という側面から考える。今後、我々の経験をどのように生かしていくことができるかも含め多様な領域から議論する。執筆者‥松下達彦、秦かおり、池田麻衣子、村田和代、横溝紳一郎、吉田悦子、嶋津百代、熊谷由理、中村香苗、涂銘宏、チャプル・ジュリアン、岡本能里子、柳瀬陽介

村田和代編﹃レジリエンスから考えるこれからのコミュニケーション教育﹄

2022.9.9

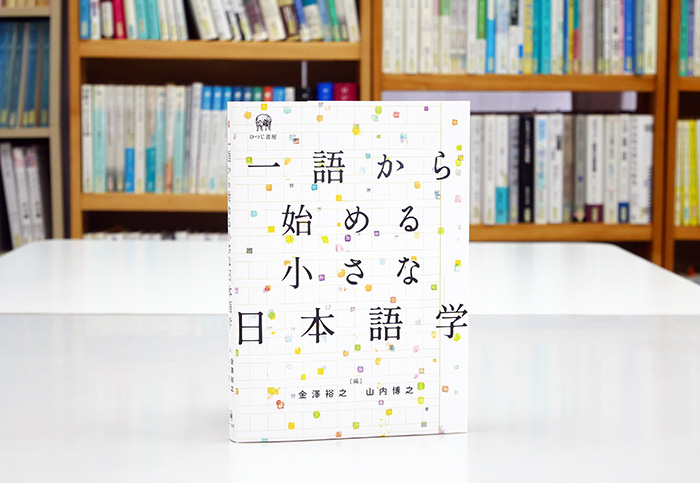

凡人社オンライン日本語サロン研修会

﹁﹃一語から始める小さな日本語学﹄-﹁ちょっと気になる一語﹂を探せ!-﹂

開催のお知らせ

日時‥2022年10月9日︵日︶10‥00~12‥00︵オープン9‥40︶

日時‥2022年10月9日︵日︶10‥00~12‥00︵オープン9‥40︶

定員‥250名︵先着順,定員になり次第締め切ります︶

参加費‥無料 ※要予約,前々日︵10/7︶17時までに招待URLを送ります。

[講 師]

金澤 裕之 先生︵目白大学外国語学部教授︶

山内 博之 先生︵実践女子大学文学部国文学科教授︶

岩田 一成 先生︵聖心女子大学日本語日本文学科教授︶

橋本 直幸 先生︵福岡女子大学国際文理学部准教授︶

内容‥

みなさんのまわりに﹁ちょっと気になる一語﹂はありませんか?

たとえば,ホットケーキの作り方を調べると﹁20回くらい,大きくさっくり混ぜます。﹂と書いてありますが,この﹁さっくり混ぜる﹂とはどんな混ぜ方なのか。また,ゼミ生から﹁確かに教授のおっしゃる通り,﹂と書かれたメールをもらったことがあるのですが,﹁教授﹂ではなく﹁先生﹂でいいのではないか。

日本語学習者の発話にも﹁ちょっと気になる一語﹂があります。﹁先生,お子さんはいらっしゃいますか?﹂﹁はい,1人います。﹂﹁そうですか,先生のお子さんならかわいそうですね!﹂ こんなことを笑顔で言われても困りますよね?

この研修会では,﹁ちょっと気になる一語﹂から始める日本語研究についてお話しします。

主催‥ひつじ書房/凡人社

お申し込み・詳細は凡人社Webサイト︵https://www.bonjinsha.com/wp/event︶をご覧ください。

金澤裕之・山内博之編﹃一語から始める小さな日本語学﹄

2022.9.9

李光赫・趙海城著﹃条件文の日中対照計量的研究 KH CoderとSPSSを利用した可視化分析﹄を刊行しました。

日中対照研究者必携!中日対訳コーパスを利用し、条件文の日中対応状況を可視化する方法を説明した最初の研究書。初心者でも理解できる中日対訳コーパスの構築と研究の方法を紹介。日中対照研究を量的に比較・可視化する新たな研究方法を提示。海外版のWindowsでも使え、数学が苦手な文系の研究者でも統計処理が可能。三種類以上の言語と日本語の対照研究にも応用可で、海外の日本語学習者でも日本語教育者でも使える。

日中対照研究者必携!中日対訳コーパスを利用し、条件文の日中対応状況を可視化する方法を説明した最初の研究書。初心者でも理解できる中日対訳コーパスの構築と研究の方法を紹介。日中対照研究を量的に比較・可視化する新たな研究方法を提示。海外版のWindowsでも使え、数学が苦手な文系の研究者でも統計処理が可能。三種類以上の言語と日本語の対照研究にも応用可で、海外の日本語学習者でも日本語教育者でも使える。

李光赫・趙海城著﹃条件文の日中対照計量的研究 KH CoderとSPSSを利用した可視化分析﹄

2022.9.5

高橋幸平・久保昭博・日高佳紀編『小説のフィクショナリティ 理論で読み直す日本の文学』を刊行しました。

編者の日高佳紀先生が事務所に来て下さいました。

小説がフィクションであるとはどういうことか──。分析美学の影響下に、ポスト構造主義以降の文学・芸術理論を形成しつつあるフィクション論。欧米の主要な理論的アプローチを概観しながら日本独自の「フィクショナリティ」を照射し、近現代小説の新たな読みを提案する。巻末に「読書案内」としてフィクション論主要文献リストを付す。執筆者:高橋幸平、久保昭博、日高佳紀、河田学、大浦康介、黒田大河、中村三春、西田谷洋、服部徹也、飯田祐子、ホルカ・イリナ、山本歩、西川貴子、笹尾佳代、ボーヴィウ・マリ=ノエル

高橋幸平・久保昭博・日高佳紀編『小説のフィクショナリティ 理論で読み直す日本の文学』

2022.9.2

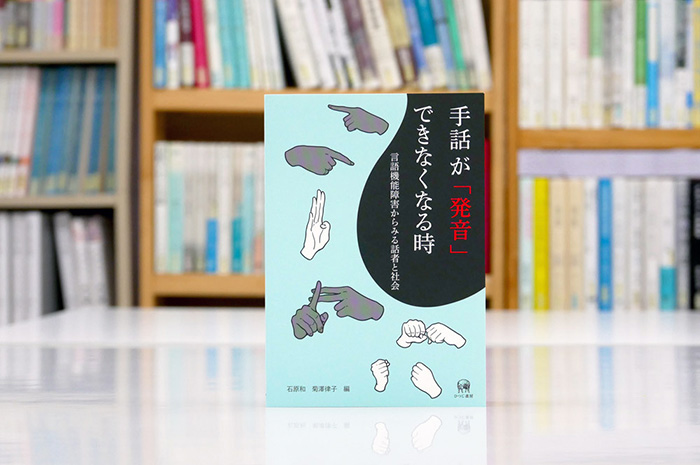

石原和・菊澤律子編﹃手話が﹁発音﹂できなくなる時 言語機能障害からみる話者と社会﹄を刊行しました。

﹁手話は言語である﹂といわれるようになって久しい。では、手話が﹁話せなく﹂なると、どうなるのか? 本書では、交通事故で手話が部分的に﹁発音﹂できなくなった例をとりあげ、話者の立場、言語学からみた解釈、そして法律上の解釈を紹介する。アメリカでの類似の事例もとりあげつつ、手話が言語であるとは?と社会との関係を考える。

﹁手話は言語である﹂といわれるようになって久しい。では、手話が﹁話せなく﹂なると、どうなるのか? 本書では、交通事故で手話が部分的に﹁発音﹂できなくなった例をとりあげ、話者の立場、言語学からみた解釈、そして法律上の解釈を紹介する。アメリカでの類似の事例もとりあげつつ、手話が言語であるとは?と社会との関係を考える。

執筆者‥石原和、市田泰弘、菊澤律子、那須川訓也、原大介、スーザン・フィッシャー、藤原百合、藪ノ内寛

石原和・菊澤律子編﹃手話が﹁発音﹂できなくなる時 言語機能障害からみる話者と社会﹄

2022.8.24

金澤裕之・山内博之編﹃一語から始める小さな日本語学﹄を刊行しました。

﹁わーい﹂はいかにも話し言葉だが、実際に﹁わーい﹂と発話することはほとんどない。それはなぜなのか……。本書には、このような問題意識から出発し、一語にこだわった分析を行う17本の論文が収録されている。ネタ・素材に触れた時の発想・着想がとても重要で、一方、論証は最小限でよい。これが、本書の提案する﹁小さな日本語学﹂である。

﹁わーい﹂はいかにも話し言葉だが、実際に﹁わーい﹂と発話することはほとんどない。それはなぜなのか……。本書には、このような問題意識から出発し、一語にこだわった分析を行う17本の論文が収録されている。ネタ・素材に触れた時の発想・着想がとても重要で、一方、論証は最小限でよい。これが、本書の提案する﹁小さな日本語学﹂である。

執筆者‥岩田一成、奥野由紀子、加藤恵梨、金澤裕之、小口悠紀子、小西円、嶋ちはる、建石始、田中祐輔、中石ゆうこ、中俣尚己、橋本直幸、本多由美子、茂木俊伸、森篤嗣、栁田直美、山内博之

金澤裕之・山内博之編﹃一語から始める小さな日本語学﹄

2022.8.23

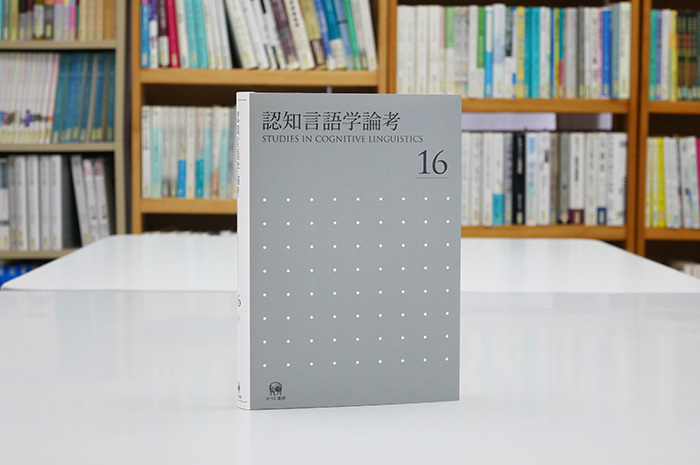

山梨正明編『認知言語学論考 No.16』を刊行しました。

認知言語学の最先端の論文を継続的に掲載するシリーズ第16巻。国内外の第一線の研究者の論文を掲載し、多岐にわたる認知言語学や関連する言語学の最新研究成果が交流する。執筆者:井上拓也/濱本秀樹/濱田英人/Ash L. Spreadbury/夏海燕/中村渉/栗田奈美/五十嵐啓太/松中完二

山梨正明編『認知言語学論考 No.16』

2022.8.2

鈴木淳著『エドモン・ド・ゴンクール著『北斎』覚書』を刊行しました。

エドモン・ド・ゴンクール著『北斎』は、著者が古美術商林忠正の助力を得て、北斎に美術史上の評価を与えた、先駆的業績であるが、その評価はいかなるものであったか。筆者の見解は、ゴンクールが、「版画の世紀」と謳われたエッチングを中心とするフランス版画と同じ土俵に北斎を上せ、版画家でもあった弟ジュールとの共著『十八世紀の美術』の延長線に、世界美術史上の類稀なデッサン画家として位置付けたというものである。

鈴木淳著『エドモン・ド・ゴンクール著『北斎』覚書』

2022.7.27

日本方言研究会﹃方言の研究8 特集 感動詞の研究﹄を刊行しました。

投稿論文3本、特集論文8本、また﹁解説﹂として﹁方言研究の方法﹂と﹁方言学を支えた人々﹂︵各2本︶を掲載する。特集は、第111回研究会のシンポジウムの発表をふまえ、さらに内容を充実させたものとなっている。

投稿論文3本、特集論文8本、また﹁解説﹂として﹁方言研究の方法﹂と﹁方言学を支えた人々﹂︵各2本︶を掲載する。特集は、第111回研究会のシンポジウムの発表をふまえ、さらに内容を充実させたものとなっている。

執筆者‥有元光彦、稲熊詩帆、今村かほる、岩城裕之、工藤真子、後藤典子、小西いずみ、小林隆、澤村美幸、下野雅昭、杉村孝夫、武田拓、田附敏尚、友定賢治、日高貢一郎、舩木礼子、松田謙次郎、松田美香

日本方言研究会﹃方言の研究8 特集 感動詞の研究﹄

2022.7.26

﹃場と言語・コミュニケーション﹄出版記念シンポジウム開催のお知らせ 7月30日︵土︶

今年1月に刊行した﹁シリーズ 文化と言語使用3﹂﹃場と言語・コミュニケーション﹄︵岡智之・井出祥子・大塚正之・櫻井千佳子編︶

今年1月に刊行した﹁シリーズ 文化と言語使用3﹂﹃場と言語・コミュニケーション﹄︵岡智之・井出祥子・大塚正之・櫻井千佳子編︶

本書は、近代科学・哲学の主客分離・自他分離のパラダイムに対し正面から疑問を呈し、﹁場の理論﹂に基づく場の言語・コミュニケーション研究を展開しています。

言語・コミュニケーション研究に﹁場﹂の考えを取り入れる意義について﹁序文﹂を寄せてくださったウィリアム・ハンクス教授が特別講演を、また編著者である大塚正之先生が﹁場の理論概説﹂、岡智之先生が﹁場の言語学への招待﹂の発表を行います。

言語・コミュニケーション研究に新たな視界を拓く可能性をもったこのシンポジウムへのご参加をお待ちしています。

▼開催日時‥2022年7月30日︵土︶午前9:00-12:00

▼会場‥オンライン︵Zoom︶

▼参加費‥無料

申し込み・詳細はこちら

2022.7.13

横山晶子著﹃0から学べる島むに読本 琉球沖永良部島のことば﹄を刊行しました。

国内の危機言語である、奄美群島沖永良部島の言葉︵しまむに︶を、体系的に学べる読本である。文法記述研究を元に、音の体系、単語の作り方、文の作り方まで幅広くカバーし、実際の会話で使う文例や、はじめに学ぶべき100語も付録されている。豊富なイラストと平易な文章で、小学校高学年から大人まで、楽しみながら学ぶことができる。他地域の方言教本を作る上でも参考になる一冊である。

国内の危機言語である、奄美群島沖永良部島の言葉︵しまむに︶を、体系的に学べる読本である。文法記述研究を元に、音の体系、単語の作り方、文の作り方まで幅広くカバーし、実際の会話で使う文例や、はじめに学ぶべき100語も付録されている。豊富なイラストと平易な文章で、小学校高学年から大人まで、楽しみながら学ぶことができる。他地域の方言教本を作る上でも参考になる一冊である。

横山晶子著﹃0から学べる島むに読本 琉球沖永良部島のことば

2022.7.4

丸山直子著﹃書き言葉と話し言葉の格助詞 コーパスと辞書記述の観点から﹄を刊行しました。

現代日本語の格助詞について、複合格助詞も含めて、個々の助詞の性質や、助詞同士の関連について論じる。国語辞書における格助詞・格情報の記述法を検討し、コーパスをもとに、書き言葉・話し言葉の格助詞がどのように用いられているかの実態把握を行った。格の複数性︵多重性・多側面性・連続性︶と段階性︵述語との結びつきの強さ︶についても論じる。無助詞の現象やうなぎ文・こんにゃく文についても触れている。

現代日本語の格助詞について、複合格助詞も含めて、個々の助詞の性質や、助詞同士の関連について論じる。国語辞書における格助詞・格情報の記述法を検討し、コーパスをもとに、書き言葉・話し言葉の格助詞がどのように用いられているかの実態把握を行った。格の複数性︵多重性・多側面性・連続性︶と段階性︵述語との結びつきの強さ︶についても論じる。無助詞の現象やうなぎ文・こんにゃく文についても触れている。

丸山直子著﹃書き言葉と話し言葉の格助詞 コーパスと辞書記述の観点から﹄

2022.6.3

ひつじ書房事務所で書籍をご覧いただけるようにします

学会の多くがオンラインになり、書籍を手に取ってご覧いただける機会が減っているため、ひつじ書房のオフィスで刊行物をご覧いただける機会を設けます。

学会の多くがオンラインになり、書籍を手に取ってご覧いただける機会が減っているため、ひつじ書房のオフィスで刊行物をご覧いただける機会を設けます。

﹇お申し込み方法﹈

・要事前予約制

・toiawase﹇アットマーク﹈hituzi.co.jpまでメールにて以下をご記入のうえお申し込みください。

件名‥書籍見学希望

お名前

ご所属

ご所属学会

何を見て知ったか

ご希望の日時︵第3希望まで︶

﹇開催期間﹈

2022年6月6日︵月︶〜8月31日︵水︶

土日祝を除く平日 10:00〜18:00

月曜午前は不可

﹇注意事項﹈

・ここ1年ほどの新刊はテーブルの上に広げて展示します。そのほかの既刊書籍は棚にありますので、ご自由にご覧ください。

・小社のスタッフは必要がなければお相手せず、自由にご覧いただけるようにします。

・滞在は30分程度を目安にお願いいたします。

・ご購入いただける場合、お支払いは現金か、郵便振替あるいは銀行振込でお願いします。現金以外の場合は、その場でご請求書を作成してお渡しします。

・クレジットカードや各種電子決済はご利用いただけません。

・公費支払いの場合は、提出書類︵請求書・納品書・見積書︶を作成してお渡しします。

・発送も承ります︵送料660円︶。お支払いの合計金額が、10,000円以上の場合は送料330円、20,000円以上の場合は、送料無料でお送りいたします。

・見学のみでも大丈夫です。ご質問、ご相談などお声がけください。︵調べ物や複写など、図書館的機能としてのご利用はできません。︶

ご案内ページ

2022.6.2

伝康晴・前川喜久雄・坂井田瑠衣監修

牧野遼作・砂川千穂・徳永弘子編

﹃外界と対峙する﹄︵シリーズ 言語・コミュニケーション研究の地平︶を刊行しました。

LC︵Language and Communication︶研究会による研究成果をまとめたシリーズ。“外界”とは単に屋外のことを指すわけではない。本巻では“外界”をコミュニケーションに参加していない人々やモノと捉え、文化人類学、ロボット工学、会話分析、語用論などの幅広い分野からのアプローチによる研究を収録。

LC︵Language and Communication︶研究会による研究成果をまとめたシリーズ。“外界”とは単に屋外のことを指すわけではない。本巻では“外界”をコミュニケーションに参加していない人々やモノと捉え、文化人類学、ロボット工学、会話分析、語用論などの幅広い分野からのアプローチによる研究を収録。

執筆者‥川口一画、黒嶋智美、清水大地、須永将史、砂川千穂、徳永弘子、名塩征史、蓮見絵里、平本毅、牧野遼作

伝康晴・前川喜久雄・坂井田瑠衣監修 牧野遼作・砂川千穂・徳永弘子編﹃外界と対峙する﹄︵シリーズ 言語・コミュニケーション研究の地平︶

2022.5.31

新刊目録﹃未発ジュニア 2022年春夏号﹄発送中です。

新刊目録﹃未発ジュニア 2022年春夏号﹄、発送作業中です。

新刊目録﹃未発ジュニア 2022年春夏号﹄、発送作業中です。

おてもとに届きましたらぜひご覧ください。

﹃未発ジュニア 2022年春夏号﹄PDF版はこちら

2022.5.24

オープンオフィス、開催中です。

研究書出版をお考えの方のご相談にのります。日本語学、言語学に限らず、文学研究、文化研究などまで、さらには文理を越えた言語に関わる研究者の方のご相談を承ります。

研究書出版をお考えの方のご相談にのります。日本語学、言語学に限らず、文学研究、文化研究などまで、さらには文理を越えた言語に関わる研究者の方のご相談を承ります。

ひつじ書房のオフィスに直接お越しいただく以外にも、ZoomあるいはSkypeでのオンラインでの相談も可能です。さらに研究書に加えまして、教科書の出版についてのご相談も受け付けることにいたします。複数著者による論文集のご相談もできます。複数著者による論文集のご相談もできます。若手の研究者グループの萌芽的な論集の相談も歓迎します。

期間 2022年4月15日︵金︶〜9月2日︵金︶

詳細はこちら

2022.5.13

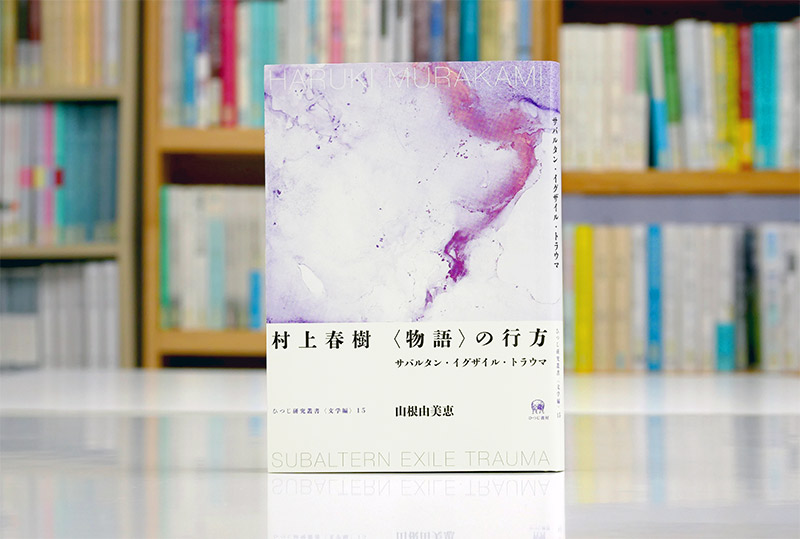

山根由美恵著﹃村上春樹 ︿物語﹀の行方 サバルタン・イグザイル・トラウマ﹄を刊行しました。

本書は、村上春樹が日本を離れ﹁イグザイル﹂︵故郷離脱︶を開始した時期から最新作までの村上文学の全体像および、変遷を捉えることを目的としている。現在村上は﹁世界文学﹂作家と評されることも多いが、自らを故郷離脱者と捉え模索した時期がある。この﹁イグザイル﹂意識からテクストを逆照射し、村上文学の新たな側面を提示した。また、本書では村上文学における﹁サバルタン﹂︵下層・従属的・副次的存在︶に着目し、村上文学の持つ批評性︵とその限界︶を捉えていることも特徴である。

本書は、村上春樹が日本を離れ﹁イグザイル﹂︵故郷離脱︶を開始した時期から最新作までの村上文学の全体像および、変遷を捉えることを目的としている。現在村上は﹁世界文学﹂作家と評されることも多いが、自らを故郷離脱者と捉え模索した時期がある。この﹁イグザイル﹂意識からテクストを逆照射し、村上文学の新たな側面を提示した。また、本書では村上文学における﹁サバルタン﹂︵下層・従属的・副次的存在︶に着目し、村上文学の持つ批評性︵とその限界︶を捉えていることも特徴である。

山根由美恵著﹃村上春樹 ︿物語﹀の行方 サバルタン・イグザイル・トラウマ﹄

2022.5.11

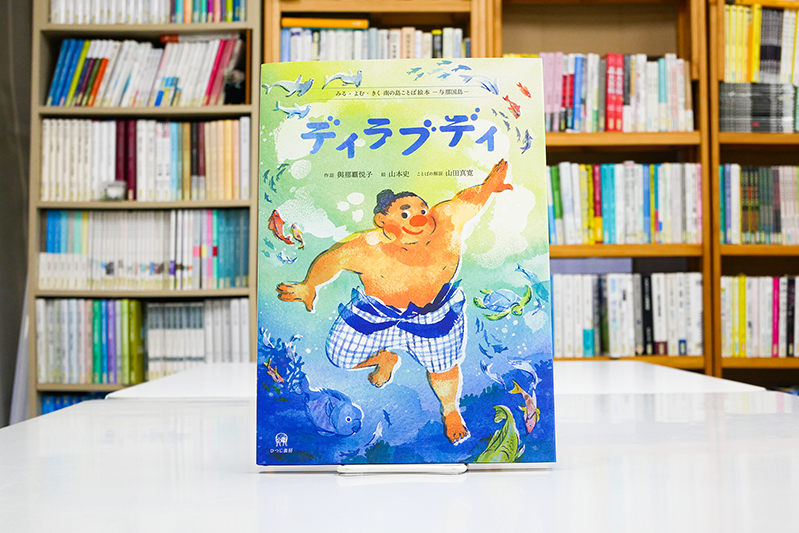

與那覇悦子・山本史・山田真寛﹃ディラブディ﹄を刊行しました。

山田真寛先生、山本史先生にご来社いただきました。みる・よむ・きく 南の島ことば絵本シリーズ完結をお祝いして記念撮影。

山田真寛先生、山本史先生にご来社いただきました。みる・よむ・きく 南の島ことば絵本シリーズ完結をお祝いして記念撮影。

与那国島の民謡を元にした与那国語による創作物語。与那国語の朗読音声・動画がネットにあり。

おなかをすかせた子どもたちのために、ディラブディはたいまつを、ウデャマとイサは銛を持って、アブヒッティ浜に魚をとりに行きました。イラブタイユ、ミサダイユ、ミーバイ、カタカシン…ウブダヌ浜に上がって突いた魚を数えると、360匹! 家族みんなでおなかいっぱい食べました。総ルビ。

與那覇悦子・山本史・山田真寛﹃ディラブディ﹄︵みる・よむ・きく 南の島ことば絵本—与那国島—︶

2022.5.10

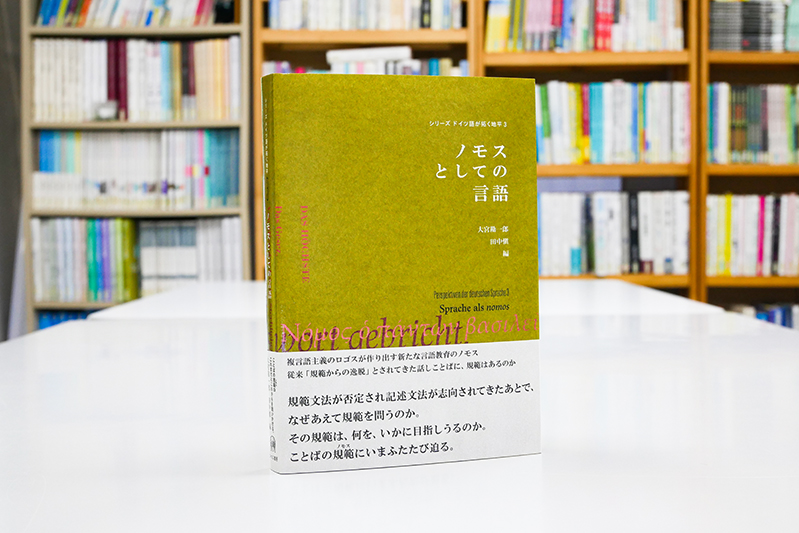

大宮勘一郎・田中愼編﹃ノモスとしての言語﹄を刊行しました。

ドイツ語という言語を切り口に、社会、歴史、文化の問題を論じるシリーズ第3巻。第1部 ﹁近代ドイツにおける﹁国語﹂﹂では、言語の規範︵ノモス︶の形成と変容の社会的、物質的条件についてドイツ語を例に歴史的観点から考察する。第2部﹁現代におけるノモスの揺らぎ﹂では、現代の言語規範のありかたについて地理的、社会的、文体的な観点から検討する。執筆者‥井出万秀、遠藤浩介、大宮勘一郎、小川敦、川島隆、清野智昭、杉田優子、高田博行、高橋秀彰、武田利勝、田中愼、宮田眞治

ドイツ語という言語を切り口に、社会、歴史、文化の問題を論じるシリーズ第3巻。第1部 ﹁近代ドイツにおける﹁国語﹂﹂では、言語の規範︵ノモス︶の形成と変容の社会的、物質的条件についてドイツ語を例に歴史的観点から考察する。第2部﹁現代におけるノモスの揺らぎ﹂では、現代の言語規範のありかたについて地理的、社会的、文体的な観点から検討する。執筆者‥井出万秀、遠藤浩介、大宮勘一郎、小川敦、川島隆、清野智昭、杉田優子、高田博行、高橋秀彰、武田利勝、田中愼、宮田眞治

大宮勘一郎・田中愼編﹃ノモスとしての言語﹄︵シリーズ ドイツ語が拓く地平 3︶

2022.4.28

﹁研究書出版﹂相談 オープンオフィス 開催中です

﹁研究書出版﹂相談 オープンオフィス

﹁研究書出版﹂相談 オープンオフィス

研究書出版をお考えの方のご相談にのります。日本語学、言語学に限らず、文学研究、文化研究などまで、さらには文理を越えた言語に関わる研究者の方のご相談を承ります。

オープンオフィス詳細

2022.4.22

山中桂一著﹃ソシュールのアナグラム予想 その﹁正しさ﹂が立証されるまで﹄を刊行しました。

古典語の詩には、表現に並行して神格や作者名、テーマなどの音像を形成するような未知の詩法が存在したのではないか——この直感はソシュールを夢中にさせたが、結局その確証を得るに至らず、また後世の研究者たちも目ぼしい成果を挙げられないできた。しかし最近ようやくアナグラムの存在とその仕組みに関する有望な学説が登場した。本書ではそこに至る紆余曲折を略述し、最終解と思しいこの新説を紹介する。

古典語の詩には、表現に並行して神格や作者名、テーマなどの音像を形成するような未知の詩法が存在したのではないか——この直感はソシュールを夢中にさせたが、結局その確証を得るに至らず、また後世の研究者たちも目ぼしい成果を挙げられないできた。しかし最近ようやくアナグラムの存在とその仕組みに関する有望な学説が登場した。本書ではそこに至る紆余曲折を略述し、最終解と思しいこの新説を紹介する。

山中桂一著﹃ソシュールのアナグラム予想 その﹁正しさ﹂が立証されるまで﹄

2022.4.8

外村彰編『昭和の文学を読む 内向の世代までをたどる』を刊行しました。

「昭和」の時代を1927年から1970年まで、象徴的に区切って全11章に仕立てた文学史のテキスト。各章の冒頭では読者に向け、当該の時代・社会状況から作品の解釈、あるいは文学者個人の動向までを絡めたいくつかの「問い」を提示した。また各章の後半には小説・童話・詩歌などを収録。文学史の学びプラス文学講読にも役立つよう編集をした書である。執筆者:外村彰、橋本正志、辻本千鶴、田村修一、楠井清文、福田涼、島田龍、古澤夕起子、藤原崇雅、東口昌央

外村彰編『昭和の文学を読む 内向の世代までをたどる』

2022.4.6

大津由紀雄著『ワイド新版 英語学習 7つの誤解』を刊行しました。

「英語学習は早く始めるほどよい」、「留学すれば英語は確実に身につく」「英語学習は母語を身につけるのと同じやり方で進めるのが効果的である」など、英語学習に関してよく耳にする7項目を取り上げて、それがじつは誤解であることをわかりやすく解説する。そのうえで、英語学習ではどんな方法が効果的なのかを探る。英語使いの達人たちがどうやって英語を身につけたかについてのアンケート調査の結果も収められている。

(『英語学習 7つの誤解』[生活人新書 229](NHK出版、2007年)の改訂新版)

大津由紀雄著『ワイド新版 英語学習 7つの誤解』

2022.4.6

府川源一郎著『一人ひとりのことばをつくり出す国語教育』を刊行しました。

国語教育は、ことばによる一人ひとりの自立を支援する教育的営みである。学びの場でそれを具体的に実現するには、どのような準備と考え方とが必要なのか。本書は、この問題を以下の三つの観点から検討する。1.国語科の教育内容の問い直し、2.ことばの学びの成立に関わる事例の考察、3.史的観点からの位置づけの更新。新稿も含めて、著者による最新の成果を集成した創見に満ちた論考集。

府川源一郎著『一人ひとりのことばをつくり出す国語教育』

2022.4.5

友定賢治編﹃感動詞研究の展開﹄を刊行しました。

﹃感動詞の言語学﹄︵ひつじ書房 2015︶に次ぐ2冊目の感動詞論文集。感動詞化のメカニズムの対照研究、﹁おっと﹂﹁えーと﹂など﹁と﹂系感動詞の意味・用法、役割語における感動詞、日本語学習者の応答表現、など感動詞研究の広がりと深化を示す論文で構成されている。感動詞の魅力と研究の可能性が感じられる一冊。執筆者‥井上優、金田純平、金水敏、小林隆、定延利之、冨樫純一、友定賢治、中西太郎・林青樺、仁科陽江、野田尚史、森山卓郎、楊虹、羅希、劉伝霞・有元光彦

﹃感動詞の言語学﹄︵ひつじ書房 2015︶に次ぐ2冊目の感動詞論文集。感動詞化のメカニズムの対照研究、﹁おっと﹂﹁えーと﹂など﹁と﹂系感動詞の意味・用法、役割語における感動詞、日本語学習者の応答表現、など感動詞研究の広がりと深化を示す論文で構成されている。感動詞の魅力と研究の可能性が感じられる一冊。執筆者‥井上優、金田純平、金水敏、小林隆、定延利之、冨樫純一、友定賢治、中西太郎・林青樺、仁科陽江、野田尚史、森山卓郎、楊虹、羅希、劉伝霞・有元光彦

友定賢治編﹃感動詞研究の展開﹄

2022.3.30

後藤隆基編『小劇場演劇とは何か』を刊行しました。

近代日本演劇史に〈小劇場演劇〉を位置づけ、その流れを辿る。さらに歴史的観点とともに、現在においてどのような劇団がどのような活動をしているのか、現代の小劇場演劇の諸相についても考察する。また、日本に留まらず世界の小劇場演劇の様相についても概説し、総合的に小劇場演劇について理解を深めることができる一冊。執筆者:石川巧、梅山いつき、加藤敦子、後藤絢子、後藤隆基、嶋田直哉、高萩宏、仲田恭子、中村邦生、新野守広、早船聡、日置貴之、堀切克洋、松本和也

後藤隆基編『小劇場演劇とは何か』

2022.3.29

斎藤倫明・修徳健編﹃語彙論と文法論をつなぐ 言語研究の拡がりを見据えて﹄を刊行しました。

語彙論と文法論が密接に関わることは従来から言われてきたことだが、本論文集は、接辞や語はもちろん、連語や句といった語と文をつなぐ単位や、文章を構成する諸単位における語彙と文法との関連性︵第1部︶、文法化や対照研究の面︵第2部︶といったこれまであまり重点的に論じられなかった点から語彙論と文法論とのつながりを探ったものである。

語彙論と文法論が密接に関わることは従来から言われてきたことだが、本論文集は、接辞や語はもちろん、連語や句といった語と文をつなぐ単位や、文章を構成する諸単位における語彙と文法との関連性︵第1部︶、文法化や対照研究の面︵第2部︶といったこれまであまり重点的に論じられなかった点から語彙論と文法論とのつながりを探ったものである。

執筆者‥庵功雄、石井正彦、甲田直美、斎藤倫明、佐藤佑、修徳健、曽睿、東条佳奈、ナロック・ハイコ、林雅子、早津恵美子、宮地朝子、森山卓郎、呂妍

斎藤倫明・修徳健編﹃語彙論と文法論をつなぐ 言語研究の拡がりを見据えて﹄

2022.3.28

古閑恭子著『フィールドワークではじめる言語学 なじみのない言語から考える』を刊行しました。

言語学入門書にこそ、なじみのない言語を——! 言語学テキストのほとんどは、最もなじみのある言語を中心に作られている。しかし、既存の枠組みを取っ払って考えるという言語学の基本を実践するのに、なじみのない言語こそ格好の素材である。日本語や英語とは違ったことばの世界があることを知り、なじみのある言語を見つめ直すことにもつながる。筆者の研究対象であるガーナの言語を主に取り上げ言語のしくみを紐解いていく、一味違った言語学入門書。

古閑恭子著『フィールドワークではじめる言語学 なじみのない言語から考える』

2022.3.25

内田剛著『国語科における「話し合い」学習の理論と実践』を刊行しました。

新型コロナウイルス感染拡大に伴うオンライン・ツールの普及によって、私たちのコミュニケーションは否応なしに変化を迫られている。このような変化の時期だからこそ、私たちは冷静に「話し合う」ことの重要性を再認識しなければならない。本書は明治期から現在における国語教育の「話し合い」学習が、どのような理論や目標に基づいて行われてきたかを分析した上で、今求められる「話し合い」学習の具体的な実践案を提案している。

内田剛著『国語科における「話し合い」学習の理論と実践』

2022.3.24

野田尚史・中尾有岐編『日本語コミュニケーションのための聴解教材の作成』を刊行しました。

日本語学習者向けの聴解教材の作成方法を解説する。実際に聞く必要がある日本語を分析し、学習者が聴解で難しい点を調査した上で、コミュニケーションに役立つ聴解教材をどのように作成すればよいかを提案する。例として取り上げるのは「飲食店スタッフの発話を聞く教材」「雑談を聞く教材」「講義を聞く教材」「会議の発話を聞く教材」である。国語教育にも有益。

執筆者:久保輝幸、阪上彩子、島津浩美、首藤美香、鋤野亜弓、高山弘子、太原ゆか、中尾有岐、中山英治、野田尚史、萩原章子、日比伊奈穂、村田裕美子、吉川景子

野田尚史・中尾有岐編『日本語コミュニケーションのための聴解教材の作成』

2022.3.23

岩田祐子・重光由加・村田泰美著『改訂版 社会言語学 基本からディスコース分析まで』を刊行しました。

社会言語学の成り立ちから、最新の研究知見までカバーした『概説 社会言語学』の改訂版。社会言語学の基本的なテーマを扱う一方で、相互行為的社会言語学、談話分析、会話分析の章を設け、言語人類学、批判的談話分析に関しても充実させた。はじめて社会言語学を学ぶ学生だけでなく、これから談話分析を目指す学生にも役立つ内容である。言語と社会、言語と文化、異文化コミュニケーションに興味のある学生の読本としても使える一冊。

岩田祐子・重光由加・村田泰美著『改訂版 社会言語学 基本からディスコース分析まで』

2022.3.17

中国現代文学翻訳会編﹃中国現代文学 24﹄を刊行しました。

現代中国の文学作品を翻訳・紹介する﹃中国現代文学﹄の第24号。双雪濤﹁平原のモーセ﹂︵連続強盗殺人事件と二人の幼なじみは、どうつながっていくのか?︶、畢飛宇﹁作り事﹂︵亡き祖父の最後の願いとは?︶、王蒙﹁灰色の鳩﹂︵80年代初めの中国、農村から都会へ出稼ぎにやってきた若者の夢と現実︶、史鉄生の晩年の詩三編︵﹁今晩は夜明けまで起きていよう﹂﹁トーニャとニーチェ﹂﹁グリゴラ﹂︶、本の紹介などを掲載。

現代中国の文学作品を翻訳・紹介する﹃中国現代文学﹄の第24号。双雪濤﹁平原のモーセ﹂︵連続強盗殺人事件と二人の幼なじみは、どうつながっていくのか?︶、畢飛宇﹁作り事﹂︵亡き祖父の最後の願いとは?︶、王蒙﹁灰色の鳩﹂︵80年代初めの中国、農村から都会へ出稼ぎにやってきた若者の夢と現実︶、史鉄生の晩年の詩三編︵﹁今晩は夜明けまで起きていよう﹂﹁トーニャとニーチェ﹂﹁グリゴラ﹂︶、本の紹介などを掲載。

中国現代文学翻訳会編﹃中国現代文学 24﹄

2022.3.3

村田和代編﹃越境者との共存にむけて﹄を刊行しました。

日本社会における喫緊の課題である多文化共生をめぐり、ナラティブ分析というミクロアプローチから、言語教育政策や公共政策への提言といったマクロアプローチまで、分野を超えて多層的に考察する。ポストコロナの日本社会において、何を変えるべきなのか、誰が変わるべきなのか、越境者との共存や多様性をあらためて問い直す。

日本社会における喫緊の課題である多文化共生をめぐり、ナラティブ分析というミクロアプローチから、言語教育政策や公共政策への提言といったマクロアプローチまで、分野を超えて多層的に考察する。ポストコロナの日本社会において、何を変えるべきなのか、誰が変わるべきなのか、越境者との共存や多様性をあらためて問い直す。

執筆者‥岩田一成、大石尚子、岡本能里子、片岡邦好、木村護郎クリストフ、村田和代、山口征孝、吉田悦子、Julian CHAPPLE、Magda BOLZONI、Astha TULADHAR

村田和代編﹃越境者との共存にむけて﹄

2022.3.2

金子百合子著『〈限界〉志向のロシア語と〈安定〉志向の日本語 アスペクト表現のロシア語・日本語対照研究』を刊行しました。

アスペクトは動作のどの部分を言語上で切り取るかを問うカテゴリーだが、それも言語的世界像の一部をなす。動作の展開において〈限界〉志向のロシア語と〈安定〉志向の日本語では、同じ意味でも「重み」や「振る舞い」が異なる。アスペクト的志向の違いはさらにテンスやモダリティ、語形成や構文における表現上の差異となって現れる。アスペクト意味の理論と実践の実態を多様な言表事実を基に検証する本邦初の本格的な露日対照言語研究。

金子百合子著『〈限界〉志向のロシア語と〈安定〉志向の日本語 アスペクト表現のロシア語・日本語対照研究』

2022.2.28

渡辺良彦著﹃英語の補部の関係節の統語論・意味論と先行詞の問題﹄を刊行しました。

述詞関係節や副詞句を空所とするある種の関係節が、関係節の形をしていながら修飾部とは異なる﹁補部﹂という意味機能を果たすのはなぜであろうか? 本書は、可能な補部の関係節を限定するため関係節化を個体対象のものと述語対象のそれとの2つに分け、後者が補部の関係節を特徴づけるとする考えを生成文法の枠組みで論じた最初の試みである。本書では、命題関数でなく﹁命題﹂として解釈される関係節の存在が新たに提案される。

述詞関係節や副詞句を空所とするある種の関係節が、関係節の形をしていながら修飾部とは異なる﹁補部﹂という意味機能を果たすのはなぜであろうか? 本書は、可能な補部の関係節を限定するため関係節化を個体対象のものと述語対象のそれとの2つに分け、後者が補部の関係節を特徴づけるとする考えを生成文法の枠組みで論じた最初の試みである。本書では、命題関数でなく﹁命題﹂として解釈される関係節の存在が新たに提案される。

渡辺良彦著﹃英語の補部の関係節の統語論・意味論と先行詞の問題﹄

2022.2.25

熊切拓著『アラビア語チュニス方言の文法研究 否定と非現実モダリティ』を刊行しました。

アラビア語チュニス方言についての本邦初の文法研究書。否定辞maと接尾辞-ʃで動詞などを挟むのは、アラビア語方言に広く見られる否定文の作り方だが、本研究はチュニス方言の否定文の実証的な分析を通じて、maと-ʃの役割をはじめて解明。さらにチュニス方言独自の文法現象についても豊富に扱う。否定と非現実モダリティの関係、現実性の観点からの否定の類型、談話モダリティとしての否定など、他言語の研究にも応用可能な理論的考察も豊富。

熊切拓著『アラビア語チュニス方言の文法研究 否定と非現実モダリティ』

2022.2.21

﹃モビリティとことばをめぐる挑戦﹄刊行記念オンライン・シンポジウム開催します!

このたび、﹃モビリティとことばをめぐる挑戦‥社会言語学の新たな﹁移動﹂﹄︵三宅和子・新井保裕編︶を刊行しました。

https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1128-1.htm

本書の刊行を記念して、オンライン・シンポジウムを開催いたします。

﹁モビリティ﹂はなぜ、社会とことばの関係を追究する学問にとって重要な視点なのか。本シンポジウムでは、移動が常態となった現代を生きる人々・家族・コミュニティ・民族の現実︵リアリティ︶とことばの関係を様々な研究視点と研究方法で描きだした﹃モビリティとことばをめぐる挑戦﹄の執筆者が登壇し、多彩なトークを繰り広げます。

▼シンポジウム内容‥

︿挨拶﹀ひつじ書房 松本功

︿登壇﹀

三宅和子︵東洋大学︶﹁モビリティ: 現代の社会とことばを読み解く鍵概念﹂

フロリアン・クルマス︵デュイスブルク・エッセン大学︶﹁ワンダーワードとは何か:﹁モビリティ﹂をめぐって﹂

新井保裕︵文京学院大学︶﹁中国朝鮮族のことばの研究:﹁モビリティ﹂が照らす社会言語学に必要な学際性﹂

吉田真悟︵上智大学︶﹁モビリティの視点から見た台湾語研究: 台湾語の何が﹁移動﹂しているのか﹂

︿ディスカッション﹀執筆者・会場参加者

▼開催日時‥2022年2月26日︵土︶16:00-18:00

▼会場‥オンライン︵Zoom︶

▼参加費‥無料

▼要事前申し込み 2月24日︵木︶まで

詳細・申し込みはこちらから→

ひつじ書房、ひと・ことばフォーラム共催﹃モビリティとことばをめぐる挑戦﹄

刊行記念 オンライン・シンポジウム開催のお知らせ

2022.2.24

堀内ふみ野著『English Prepositions in Usage Contexts: A Proposal for a Construction-Based Semantics』を刊行しました。

語の意味とは何か。構文的なパターンは言語使用の中からどのように形成されるのか。これらの問いに迫るため、本書では、英語前置詞の振る舞いを大規模コーパスや親子会話のデータを用いて分析し、前置詞を含む構文的なパターンが使用文脈の中で創発・定着するプロセスを、認知、談話、相互行為の観点から解明する。分析の帰結として、意味を担う基本単位は単一の語より大きな構文的単位であるという「構文的意味論」を提唱する。

堀内ふみ野著『English Prepositions in Usage Contexts: A Proposal for a Construction-Based Semantics』

2022.2.22

阿部宏編﹃語りと主観性 物語における話法と構造を考える﹄を刊行しました。

本書は、日本語や英語・フランス語・ドイツ語における語りの問題、特に自由間接話法をはじめとする主観性関連の諸現象への複合的なアプローチの試みである。15篇の論文それぞれの関心は相互に重なり合うが、第1章では言語学的問題、第2章では文学論・物語論、第3章では言語以外の表現形態との接点について主として考察している。

本書は、日本語や英語・フランス語・ドイツ語における語りの問題、特に自由間接話法をはじめとする主観性関連の諸現象への複合的なアプローチの試みである。15篇の論文それぞれの関心は相互に重なり合うが、第1章では言語学的問題、第2章では文学論・物語論、第3章では言語以外の表現形態との接点について主として考察している。

執筆者‥赤羽研三、阿部宏、石田雄樹、出原健一、川島浩一郎、小林亜希、嶋﨑啓、鈴木康志、田原いずみ、平塚徹、深井陽介、牧彩花、松澤和宏、三瓶裕文、吉川一義

阿部宏編﹃語りと主観性 物語における話法と構造を考える﹄

2022.2.17

謝惠貞著﹃横光利一と台湾 東アジアにおける新感覚派(モダニズム)の誕生﹄を刊行しました。

日本統治期台湾の文学において、横光利一の﹁純粋小説論﹂や作品が与えた影響は大きく、また、その影響は中国や韓国など東アジアに広がる。本書は、日本統治期において台湾人作家がいかに横光を受容したかを解明し、台湾文学史の中にこれまで看過されてきた﹁台湾新感覚派﹂の誕生を文学史に正しく位置づける。更に、韓国の李箱や中国に渡った劉吶鴎の横光受容や、新発見された横光の随筆﹁台湾の記憶﹂を通して台湾の表象を論じる。

日本統治期台湾の文学において、横光利一の﹁純粋小説論﹂や作品が与えた影響は大きく、また、その影響は中国や韓国など東アジアに広がる。本書は、日本統治期において台湾人作家がいかに横光を受容したかを解明し、台湾文学史の中にこれまで看過されてきた﹁台湾新感覚派﹂の誕生を文学史に正しく位置づける。更に、韓国の李箱や中国に渡った劉吶鴎の横光受容や、新発見された横光の随筆﹁台湾の記憶﹂を通して台湾の表象を論じる。

謝惠貞著﹃横光利一と台湾 東アジアにおける新感覚派(モダニズム)の誕生﹄

2022.2.16

平田文子著『デュルケーム世俗道徳論の中のユダヤ教 ユダヤの伝統とライシテの狭間で』を刊行しました。

デュルケームは、ラビの継承者でありながらユダヤ教信仰を棄ててフランスの世俗道徳論者になった。この通説に対して、ユダヤ教に根拠を置いて彼の道徳的連帯論を検討することが本書の目的である。近代以降キリスト教に対抗して進展してきた民主主義は、その基盤に世俗主義を掲げてきた。彼の世俗道徳論をユダヤ教の法概念に照らして解釈することは、「キリスト教から世俗主義へ」という近代西洋思想の展開に新たな視点を与える。

平田文子著『デュルケーム世俗道徳論の中のユダヤ教 ユダヤの伝統とライシテの狭間で』

2022.2.8

和田敦彦著﹃﹁大東亜﹂の読書編成 思想戦と日本語書物の流通﹄を刊行しました。

本書は、戦時期に日本の言語や文化の価値を教え、紹介し、広げていった人々の活動やその仕組みに焦点をあてる。知や情報を広げ、読者に働きかけていく仕組みを、国内の文化統制と、外地や占領地に向けた文化工作とに通底する技術として明らかにする。そのために、書物の読者への広がりをとらえる新たな研究方法を用いた。思想戦の政策から実践への展開が、占領地や移民地に遺る日本語蔵書の詳細なデータから初めて明らかにされる。

本書は、戦時期に日本の言語や文化の価値を教え、紹介し、広げていった人々の活動やその仕組みに焦点をあてる。知や情報を広げ、読者に働きかけていく仕組みを、国内の文化統制と、外地や占領地に向けた文化工作とに通底する技術として明らかにする。そのために、書物の読者への広がりをとらえる新たな研究方法を用いた。思想戦の政策から実践への展開が、占領地や移民地に遺る日本語蔵書の詳細なデータから初めて明らかにされる。

和田敦彦著﹃﹁大東亜﹂の読書編成 思想戦と日本語書物の流通﹄︵未発選書 30︶

2022.2.4

中西のりこ著『カタカナ語からはじめる英語の発音』(ちょっとまじめに英語を学ぶシリーズ 4)を刊行しました。

日本語母語話者が英語発音を学ぶ際、カタカナ外来語の発音との混同が起こりやすい。しかし日本語発音と英語発音のしくみの違いを体系的に理解できれば、発音を学ぶことは難しくない。本書では、日常語として馴染みのあるカタカナ語を例に、敬遠されがちな発音記号を分かりやすく説明する。さらに音声変化やプロソディのしくみについても解説し、発音練習におすすめの学習法を紹介する。身近にあるカタカナ語の知識を活かして、発音の苦手意識を克服してほしい。

中西のりこ著(シリーズ監修 赤野一郎・内田聖二)『カタカナ語からはじめる英語の発音』(ちょっとまじめに英語を学ぶシリーズ 4)

2022.2.2

岡智之・井出祥子・大塚正之・櫻井千佳子編﹃場と言語・コミュニケーション﹄︵シリーズ 文化と言語使用 3︶を刊行しました。

﹃場とことばの諸相﹄に続く、﹁シリーズ 文化と言語使用﹂の第3巻。近代哲学・科学のパラダイムを乗り越え、場の理論に基づく﹁主客非分離﹂﹁場における相互作用﹂のパラダイム転換を打ち出した渾身の一冊。人称詞、指示詞、絵本の日英対照、複合動詞、身体論など、豊富な事例研究を展開し、新たな言語研究の地平を切り開く。William F. Hanksによる序文掲載。

﹃場とことばの諸相﹄に続く、﹁シリーズ 文化と言語使用﹂の第3巻。近代哲学・科学のパラダイムを乗り越え、場の理論に基づく﹁主客非分離﹂﹁場における相互作用﹂のパラダイム転換を打ち出した渾身の一冊。人称詞、指示詞、絵本の日英対照、複合動詞、身体論など、豊富な事例研究を展開し、新たな言語研究の地平を切り開く。William F. Hanksによる序文掲載。

執筆者‥大塚正之、井出祥子、岡智之、植野貴志子、新村朋美、成岡恵子、小森由里、小柳昇、河野秀樹

岡智之・井出祥子・大塚正之・櫻井千佳子編﹃場と言語・コミュニケーション﹄

2022.1.24

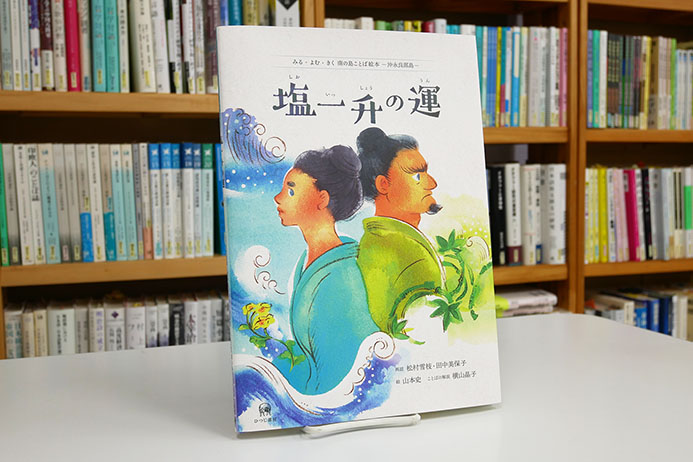

みる・よむ・きく 南の島ことば絵本—沖永良部島—﹃塩一升の運︵ましゅ いっしゅーぬ くれー︶﹄を刊行しました。

子どもたちが大人になったときにもしまのことばが聞こえる世界を残すために…

子どもたちが大人になったときにもしまのことばが聞こえる世界を残すために…

沖永良部島で古くから伝わる昔話。沖永良部語︵2つの方言を収録︶の朗読音声と詳しいことばの解説付き。浜辺で長者がうたた寝していると、神様たちの話し声が聞こえてきた。集落で生まれた赤ん坊に運命を授けに行くという。女の子には塩一升の運、男の子には竹一本の運が授けられた。二人はやがて夫婦になるが、ある事がきっかけで夫が妻を追い出してしまう。数年後再会した二人はすっかり命運が分かれていて…。言葉と語りの多様性を感じられる絵本です。総ルビ。昔話の解説‥中脇初枝︵作家︶

松村雪枝・田中美保子・山本史・横山晶子﹃塩一升の運︵ましゅ いっしゅーぬ くれー︶﹄

112-0011

文京区千石2-1-2 大和ビル 2F

tel 03-5319-4916

fax 03-5319-4917

地図

リンク切れ、ホームページの不具合などお気づきになられた点がございましたら、以下の連絡先まで、ご連絡下さい。

連絡先 toiawase@hituzi.co.jp

学術書

発行部数積算書について

スタディスキル

書籍編集社員募集

ホットケーキ

|