鉄器時代

歴史の区分

鉄器時代︵てっきじだい︶は、デンマークのクリスチャン・トムセンが提唱した歴史区分法の1つ。主に利用されていた道具の材料で時代を、石器時代、青銅器時代、鉄器時代と3つに区分する三時代︵時期︶法を採用し、鉄器時代はその中の最後の時代に相当する。

定義

編集鉄の精製技術

編集初期の製鉄は炉内に木炭と鉱石を層状に装入して鞴(ふいご)で空気を送って燃焼させ、一酸化炭素が鉄と結合している酸素を奪って二酸化炭素となり金属鉄になる。この化学反応に必要な温度は400から800度ほどで、温度が低ければ固体のまま還元されて酸素を失った孔だらけの海綿状の鉄になり、硬いものの上で赤熱のまま打ち叩いて不純物を絞り出し、鉄原子どうしをくっつけ直すことで純粋な鉄にすることができる。これが「鍛える」という操作である。更に炭に包んで炭素分を加えて鍛えることで「鋼」が精製できる。

鉄器時代の特徴

編集

鉄器の原料となる砂鉄や鉄鉱石などは青銅器の原料である銅鉱石やスズ鉱石にくらべて偏在が少なく、世界の多くの地域において容易に入手が可能なものであった。このため、鉄器製造が可能になると世界各地でその土地の原料によって製鉄が試みられるようになり、金属器の増産をもたらした。また鉄は加工が容易なうえに強度が強く、武器や農具などの原料として適していたため、製法が伝わった地域においてはどこも青銅に代わって鉄を金属器の中心に据えるようになった。︵ただし青銅も全く使われなくなったわけではなく、青銅器は祭器や装飾品などに使用されるようになったとの見解もある。︶

鉄の農具や武器が量産されるようになると、農作物などの生産量が増大して富の蓄積が一層進み、また各地の王がより強力な軍事力を保持するようになっていった。やがて蓄積された富と武力は周辺地域の統合へと向かい、オリエントにおいては初の統一帝国であるアケメネス朝ペルシア帝国が成立し、インドにおいても十六大国などの王朝群が成立したのちそのうちのひとつであるマガダ国が強大化してマウリヤ朝によって統一され、中国においても春秋戦国時代を経て秦王朝による中国統一が成し遂げられ、それに続く漢王朝︵前漢・後漢︶によって中国の統一状態が固定化されるなど、各地で強大な統一王朝が成立するようになった。また、これら先進地帯においては社会の複雑化が進んだため、思想体系の確立も進み、哲学史的に﹁枢軸時代﹂と呼ばれる、紀元前500年ごろの世界同時の思想的一大変動が起きることとなった。このほか、青銅器時代においては国家を形成していなかったヨーロッパや中央アジアのステップ地帯、サハラ以南アフリカや日本などにおいても、鉄器の普及による富の増大と偏在は権力の集中を促し、国家が成立していくようになった。

鉄器の発明と伝播

編集

鉄の利用は鉄器時代の開幕よりもはるかに古く、紀元前3000年ごろにはすでにメソポタミアで鉄は知られており、アフリカにおける冶金も紀元前3000年から紀元前2500年の頃に遡ると言われる。ただしもっとも初期には融点が高いために鉄鉱石から鉄を精錬することはできず、もっぱら隕鉄を鉄の材料としていた。その後、エジプトなどでも出土例がみられるが、精錬の難しさや隕鉄の希少性などから利用は多くなく、武器や農具としての利用は青銅を主としていた。

最初の鉄器文化は紀元前15世紀ごろにあらわれたヒッタイトとされている。ヒッタイトの存在したアナトリア高原においては鉄鉱石からの製鉄法がすでに開発されていたが、ヒッタイトは紀元前1400年ごろに炭を使って鉄を鍛造することによって鋼を開発し[1]、鉄を主力とした最初の文化を作り上げた。ヒッタイトはその高度な製鉄技術を強力な武器にし、オリエントの強国としてエジプトなどと対峙する大国となった。その鉄の製法は国家機密として厳重に秘匿されており、周辺民族に伝わる事が無かった。しかし前1200年のカタストロフが起き、ヒッタイトが紀元前1190年頃に海の民の襲撃により滅亡するとその製鉄の秘密は周辺民族に知れ渡る事になり、エジプト・メソポタミア地方で鉄器時代が始まる事になる。カタストロフによってオリエントの主要勢力はほぼ滅亡するが、その後勃興した、あるいは生き残った諸国はすべて鉄器製造技術を備えていた。同様のことはエーゲ海地方においても起きた。紀元前1200年ごろにギリシアの北方から製鉄技術を持つドーリア人が侵入し、ミケーネ文明の諸都市やその構成員であったアイオリス人やイオニア人を駆逐しながらギリシアへと定住した。この時代は文字による資料が失われていることから暗黒時代と呼ばれるが、一方でアイオリス人やイオニア人を含む全ギリシアに鉄器製造技術が伝播したのもこの時代のことである。[要検証]

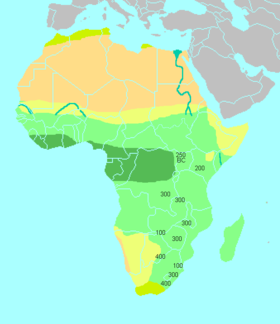

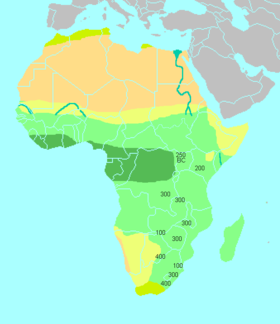

東アフリカと南アフリカにおける初期鉄器時代の時期

いったん拡散が開始されると、製鉄技術はかなりの速度で旧大陸の各地に伝播していった。アフリカにおいては、紀元前5世紀ごろにはナイジェリア中央部のジョス高原にノク文化が成立したが、この文化は溶鉱炉による鉄の精練を行っており、また、高炉より以前からあった紀元前7世紀から紀元前6世紀のブルマリー炉︵Bloomery︶も発見されている。また同時期、スーダンのメロエにおいても大量の製鉄が行われていた。このアフリカへの製鉄の伝播ルートとしては、メロエからアフリカ全土へと製鉄法が伝えられたという説と、メロエと西アフリカに同時期に別ルートで製鉄法が伝えられ、それが伝播していったとの説、それに西アフリカで独自に製鉄法が開発されたとの説がある[2]。かつては第一の説が有力であったが、西アフリカにおける製鉄開始の年代がかなり古いと考えられることや、メロエと西アフリカの製鉄法がまったく異なることから現在では有力説とは言えない。また、サハラ以南アフリカにおいては青銅器は鉄器とともに拡散しており、単独の青銅器時代がなく石器時代から直接鉄器時代に移行したのも特色である。また、紀元前1500年ごろから急速な移動と拡大を続けていたバントゥー系民族にも鉄器製造技術は受容され、紀元前3世紀ごろにはヴィクトリア湖畔に達した[3]。この地域はバントゥー系民族の第二次拡散の中心地であり、ここから東アフリカや中部アフリカ、南部アフリカへと鉄器文明は急速に拡大した。

ヨーロッパにおいては、地中海沿岸のイタリア半島中部には紀元前1100年ごろからヴィラ・ノーヴァ文化が栄え、紀元前750年ごろからこの文化が都市を形成してエトルリアの諸都市が成立した。中央ヨーロッパにおいては青銅器文明後期の段階にあったハルシュタット文化が紀元前800年ごろに鉄器を受け入れ、紀元前450年ごろからはかわってラ・テーヌ文化が栄えるようになった。インドにおいての鉄器時代は古く、紀元前1200年ごろには開始されたと考えられている。ウクライナから中央アジアの草原地帯においては紀元前800年ごろからスキタイが勢力を持つようになるが、スキタイは鉄器技術を持っていた。

中国においては、殷代の遺跡において既に鉄器が発見されているものの、これはシュメールなどと同じくそれほど利用されていたわけではなく、主に使用されていたのはあくまでも青銅器であった。本格的に製鉄が開始されたのは春秋時代中期にあたる紀元前600年ごろであり、戦国時代になって鉄製の武器も使われるようになった。

一方の東アジア北部では中国よりも早くに鉄器が伝わり、沿海州では紀元前1000年頃に鉄器時代を迎えている。

日本の鉄器時代

編集「鉄器」も参照

日本で発掘された最も古い鉄器は、弥生時代初期︵紀元前10世紀頃︶のものとされ、福岡県糸島市二丈町の石崎曲がり田遺跡で出土した鋳造板状鉄器である[4]。石崎曲がり田遺跡は1979年の発掘調査により、稲作の始まりを裏付ける土器群や石器、竪穴建物、支石墓、甕棺墓などが発掘され、従来考えられていたよりもさらに古い時期から我が国で鉄器が使用されていた可能性が高くなっている。

日本は、弥生時代に青銅器と鉄器がほぼ同時に流入しており、﹃魏志(﹁魏書﹂第30巻烏丸鮮卑東夷伝倭人条)﹄などによればその材料や器具はもっぱら輸入に頼っており[要出典]、日本で純粋に砂鉄・鉄鉱石から鉄器を製造出来るようになったのはたたら製鉄の原型となる製鉄技術が朝鮮半島から伝来し、確立した6世紀の古墳時代に入ってからとの考えが一般的であった。製鉄遺跡は中国地方を中心に北九州から近畿地方にかけて存在する。7世紀以降は関東地方から東北地方にまで普及する。日本においては鉄器と青銅器がほぼ同時に伝来したため、耐久性や鋭利さに劣る青銅器は祭器としての利用が主となり、鉄器はもっぱら農具や武器といった実用の道具に使用されることとなった。

鉄器時代の訪れなかった地域

編集

鉄器は旧大陸のオリエント地域で出現し、そこから世界各地へと伝播していったため、この地域と接触のない文化においては鉄器製造技術は伝播せず、鉄器時代を迎えることはなかった。代表的な無鉄器文明としては、新大陸のすべての文明が挙げられる。アステカ帝国やマヤ文明に代表されるメソアメリカ文明も、インカ帝国に代表されるアンデス文明も、青銅器の利用すら装飾品としての利用にとどまり、金属加工レベルとしては金石併用時代にとどまっていて、製鉄技術を開発することはなかった[5]。南北アメリカ大陸に鉄器が到達するのは15世紀末のヨーロッパ人の大西洋横断を待たねばならず、その後も両文明は滅亡まで鉄器製造技術を手に入れることはなかった。鉄器を装備したスペイン人の一隊によって両文明が滅ぼされたのち、やってきたヨーロッパからの植民者たちによってはじめて新大陸に鉄器は普及することとなった。また、太平洋に広がったポリネシア人の文明も、小島嶼群という地域特性上、鉄鉱石の鉱脈がほぼ存在しなかったために金属を手に入れることができず、ヨーロッパ人との接触まで新石器時代の技術レベルにとどまった[6]。