植物一日一題 牧野富太郎

無花果の果

有名な学者の

イチジクの別名として九州地方にはトウガキ(唐柿)の方言がある。これはその形が円くて味が甘いからそう呼んだものだ。またウドンゲという方言があるが、これは無花果の一名を優曇鉢と称えるからであって、それはめったに花の咲かないことを意味した名だ。

無花果は西アジア、ならびに地中海地方の原産で、遠い大昔からその食用果のために栽植せられており、中国へも無論その辺の地方からはいりこんだものであろう。クワ科の落葉樹でその学名を Ficus Carica L. といい、俗にその果を Fig と呼ばれる。種名の Carica は小アジアなる Caria からの名である。

無花果、果たして花はないか。否な花がないのではない。ただ外方より見て見ることが出来ないだけである。実際はその果の内部に小花が填充しているのである。すなわちその花序は閉頭総状花である。言葉を換えていってみれば、これは変形せる一つの総状花穂(raceme)である。そしてその嚢体が裏返って外が内になり、すなわち外にあって咲くべき花がみなそのために内に潜んで天日を仰がずに暗室で咲いているのである。

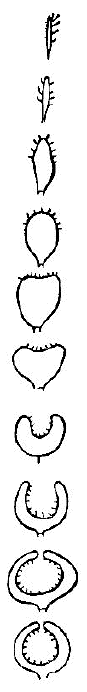

今ここにそのしかるゆえんを説明するために、私は次の図を創意してみた。すなわちこれでみればその状が一目瞭然であろう。誰でもなるほどと合点が行くであろう。すなわちその花穂の中軸が段々と膨大して頂の方から窪みはじめて陥ちこみ、漸次にその度が増してついにはこれを包んでしまい、花はみなその中へ閉じこめられるのである。そして今想像してみると、その常態の花穂から始まってついに閉在花穂成立までの過程は、どれほど悠久な地質的年代を経過し来ったものかはとても考え及ぶところではない。もしそこにその原始型の化石でもあれば、あるいはおよその年代も多少推測が出来るかも知れない。

この閉頭果の本には三片の小形苞があり、上頭には相接して多数の小形苞が重って、その口を塞いでいるのが見られる。果体すなわち Fig の内部、すなわちその腹中には、前に書いたように小さい花が無数にあって一杯詰まっている。この花はあるいは長くあるいは短い小梗を具えている有柄花であって、その梗頂に三片の萼と一子房とがある。これは雌花の場合であるが、今我国に栽えてある初渡来以来のイチジクは、みなこのように果中にただ雌花のみを具えていて敢て雄花を見ない。イチジクの種類によってはその入り口の方に雄花があって、他はみな雌花のものもあるが、日本へはまだそんなのは来ていない。雌花に結ぶ小さい核果(Drupe)には各一つの堅い

ところで世界の多くの学者でも、また日本の学者でも、いつも誤っている事実は、この閉頭果すなわちイチジクの実の外壁の部、すなわち中部の花もしくは果実を包んでいる内嚢壁の部を、花托(receptacle)もしくは総花托(common receptacle)だとしていることである。これはじつに思わざるのはなはだしきもので、この部は花托でも何んでもなく、これはそれを正直にいえば単に変形せる花軸である。その花托は内部の小花にこそあれ(上に書いたように)他の場所にある理屈がない。小花にも花托があり、さらにその小梗下の肉壁にも花托があるということになると、畢竟二重に花托が存在している結論となる。そうでないのか、考えてみればすぐ判ることだ。元来花托とは

イチジクは前述の通りクワ科に属する。昔の昔のその昔、大昔のまだ昔、イチジクの果が今日のようにならん前の原始的の花穂は、多分クワの花の花穂のようなものであったろうことが推想し得られる。それがあるテンデンシーをとって進み、幾多地質時代の幾変遷をへつつ、漸次に今日のような形態に到達したのであろう。同じクワ科のドルステニア(Dorstenia)の花は普通の花穂とイチジクとの中間を辿っているとみてよかろう。しかしこの植物の小花は無柄でその肉質壁に坐っているから、その着点を花托とみてもよかろう。

従来日本で栽植せられているイチジクは、葉の分裂の少ない型の種でこれに二つの品種があり、すなわちその一は果皮紫黒色、肉白き黒イチジク、その二は果皮白色で微紫色を帯び、肉淡紅の白イチジクである。その後明治になって渡来したものは葉が深い掌状裂をなした品であるが、今日ではなおその果の優秀な改良種も来ていることと思う。

イチジクと媒介昆虫との相関関係、すなわちカプリフィケーションは複雑を極めているが、それは野生種に起こる現象で、普通に栽植してある食用果のイチジクにはこの事実は見られないように思う。