Ne doit pas être confondu avec Gadzarts#Bals.

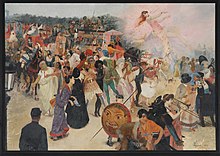

Lebal des Quat'z'Arts était une grande fête parisienne organisée par les étudiants[1] de l'École nationale des beaux-artsdeParis.

Il y eut 63 bals des Quat’Z’Arts entre 1892 et 1966.

Le premier bal des Quat'z'Arts est organisé le par l'architecte Henri Guillaume, dit Dodor, élève de l'atelier LalouxetGrand Massier des Architectes de l'École des beaux-arts. L'idée a été lancée par Charles Cravio, dit Gargouillot, au cours d'un dîner dans un restaurant du Cherche midi. Il s'agit de concurrencer le Bal Rodolphe, qu'organisent les élèves de l’Académie Julian, cours privé de peinture fondé par Rodolphe Julian où les jeunes gens savent qu'ils peuvent, moyennant rémunération, venir découvrir, sous prétexte de cours de peinture, l'anatomie féminine.

Pour la première édition, Henri Guillaume et Charles Cravio constituent un comité d'organisation avec quatre autres élèves de Laloux, Guillaume Tronchet, Laurent Fortier, Paul Lajoie et Joseph Rey. Les étudiants, en rupture avec la direction des Beaux Arts, s'inspirent pour leur bal de la Fête Païenne qu'organise l’hebdomadaire Le Courrier Français et du Bal des Incohérents. Aussi est-ce la salle de l'Élysée Montmartre, dans le Montmartre de la Belle Époque, celui du Chat noir et du Divan célébré par Toulouse Lautrec, qui est louée pour cette inauguration. Trois autres bals s'y dérouleront.

La seconde édition a lieu le , au Moulin Rouge. Le défilé d'une Cléopâtre nue et de ses servantes tout aussi dénudées fait scandale. Une Société générale de protestation contre la licence des rues, créée à la suite de l'événement, dénonce ce « fait d'une gravité extrême et d'une inadmissible impudeur… ». Les organisateurs du bal sont poursuivis en justice par René Bérenger, président de la Ligue de défense de la morale.

Le juge chargé de l'affaire s'enquiert de ce qui s’est passé. Le bal avait été l'occasion non d'une orgie mais d'un tableau vivant de trois femmes nues, modèles de profession, dont la rousse Sarah Brown. Le juge, rassuré et amusé, condamne les organisateurs du bal à une amende symbolique. La manifestation étudiante qui suit met les autorités dans l'embarras : sa répression occasionne la mort d'un jeune homme, suivie de plusieurs jours d'émeutes au Quartier latin[2].

Les sept fêtes suivantes, y compris celle de 1900, ont lieu à la salle de bal du Moulin Rouge. Celle de 1907 se déroule salle Wagram, qui accueillera vingt et une éditions. Sept fois, le bal sera organisé au Parc des Expositions de la porte de Versailles.

À partir de l'édition de 1900, un thème précis et un programme sont fixés au préalable. Le bal des Quat'z'Arts n'était pas organisé par la Grande Masse des Beaux-Arts, mais par un comité d'étudiants, les « comitards ». Une association des Écrivains et artistes de Montmartre et de Montparnasse participait également à l'organisation.

À l'occasion de chaque bal des Quat'z'Arts était réalisé un bronze. Il s'agissait d'une médaille que portaient au cou les organisateurs du bal, au moment de celui-ci. Les billets d'entrée, invitations et affiches du bal des Quat'z'Arts bénéficiaient de tout le talent des élèves des Beaux-Arts et constituent un véritable panorama de la mode dans les arts graphiques.

Traditionnellement, les carabins de l'École de médecine voisine participent à la grand-messe païenne des Quat'z'Arts et invitent à leur tour au bal de l'Internat. Les liens affectifs, festifs et amicaux entre les carabins et étudiants des Beaux-Arts s'expliquent par la présence commune des uns et des autres aux séances de dissection. En effet, les élèves des Beaux-Arts, jusqu'en 1968, étudiaient l'anatomie humaine sur le cadavre et le faisaient en compagnie des carabins.

Le bal initial, qui se déroulait dans une salle louée pour la circonstance, a été complété par deux concours d’ateliers, de loge et de défilé. Chaque atelier de l'école des Beaux-Arts présentait, dans une loge construite dans l'enceinte de l'école, un tableau vivant selon le thème choisi puis participait à un défilé sur un char construit par les élèves.

De l'école des Beaux-Arts, les ateliers montaient à travers les rues de Paris vers la salle où se tenait le bal proprement dit. Chaque atelier entrait dans la salle selon un ordre défini. Différents concours se déroulaient, dont deux concours individuels, de casque et de costume, parfois un seul pour ces deux thèmes. Un jury composé d'artistes était chargé de juger les compositions individuelles des participants. Suivaient un souper puis la danse.

Les participants, obligatoirement costumés, l'étaient de moins en moins au fil de la soirée, qui était émaillée d'événements, tels que la parade des femmes à cheval sur leurs cavaliers et le concours de modèles nues, et prenait souvent le tour orgiaque de Saturnales.

À l'aube, les danses bacchanales finissaient inévitablement en une farandole que clôturait un « Longue vie aux Quat'zarts! ». Le retour du bal se faisait en groupe. La procession rejoignait au petit matin le Louvre, destination finale de toute carrière académique, revenait au quartier latin par le pont du Carrousel et enfin dans l'école des Beaux-Arts avant dispersion.

C'est en 1966 que le bal se déroule pour la dernière fois. En 1967, des problèmes d'organisation, les organisateurs ne parvenant pas à trouver une salle pour la tenue du bal, puis, en 1968, les « évènements de mai » sont un obstacle à l'organisation du bal.

En2012, la direction de l'École nationale supérieure des beaux-arts[3] annonce « relancer le bal dans une forme nouvelle et plus contemporaine, tout en conservant les fondements historiques ». Ce projet ébauché n'a pas été poursuivi.

« C'était vers 1907.

Le petit et rond Jules, étranger à Paris, avait demandé au grand et mince Jim, qu'il connaissait à peine, de le faire entrer au bal de Quat'z'Arts, et Jim lui avait procuré une carte et l'avait emmené chez le costumier[4]. »

« Lucie était vêtue en prêtresse et Odile dévêtue en sauvageonne. […] Odile, qui n'avait jamais rêvé une pareille fête, se cramponna au bras de Jim, intimidée, n'en croyant pas ses yeux. Puis, comme des femmes, à cheval sur les épaules d'hommes, dominaient la foule, elle grimpa sur celles de Jim. […] Ils entrèrent tous les trois dans la loge d'un atelier, où un cercle regardait, à terre, une exhibition lesbienne. »

En rivalité avec Lucie, personnage qui figure la Louise Bückling que courtisait Apollinaire, Odile, authentique fille extravagante d'un aristocrate anglais mésallié, fait sensation en se glissant dans la file des modèles pour le concours de beauté.

« Vint le concours de beauté. Des femmes nues, modèles pour la plupart, le corps lissé de poudre, et fardées, paraissaient une à une, pour un quart de minute, sur une estrade projetée du balcon, et l'intensité des ovations exprimait le jugement de la foule. Jim aperçut de loin, avec surprise, Odile dans la queue de celles qui attendaient leur tour. […] Elle avait conservé son pagne minuscule, qu'on lui arracha — c'était la règle — et on la poussa sur l'estrade, dans l'aveuglant faisceau lumineux. »

Sur les autres projets Wikimedia :