Pour les articles homonymes, voir Courrier français.

| Le Courrier français | |

Édition du | |

| Pays | |

|---|---|

| Langue | Français |

| Périodicité | hebdomadaire |

| Genre | Actualités et culture |

| Date de fondation | 16 novembre 1884 |

| Date du dernier numéro | 1913 (1re série), 1914 (2e série) |

| Ville d’édition | Paris |

| ISSN | 1146-9153 |

| modifier |

|

Le Courrier français, appelé ensuite Le Courrier français illustré est un hebdomadaire illustré français fondé et dirigé par Jules Roques. Il a paru de 1884 à 1914.

Il existe d'autres publications homonymes antérieures :

Il y eut d'abord Le Courrier français, quotidien libéral fondé en 1820, succédant à l'organe qu'avait publié, à partir de juin 1819, les doctrinaires, avec François Guizot, Charles de Rémusat, Narcisse-Achille de Salvandy. Il cessa de paraître en 1851[1]. À ce Courrier français collaborait aussi Cauchois-Lemaire, futur éditeur du Nain Jaune sous la Restauration. À partir de 1836-37, pour réagir à la création simultanée de La Presse par Émile de Girardin et du Siècle par Armand Dutacq, il se mit à publier des feuilletons de variété et des feuilletons-nouvelles, avant de passer au roman-feuilleton à partir de 1843 lorsque le journal est racheté par Théodore Boulé (d), puis revendu à Xavier Durrieu en 1845. Il publie plusieurs œuvres littéraires notables, parmi lesquelles Les Mystères de LondresdePaul Féval (1843-1844, sous le pseudonyme de Sir Francis Trollop), La Mare au DiabledeGeorge Sand (1846) et Les Comédiens sans le savoir, un roman d’Honoré de Balzacen[2].

Sous le Second Empire, le titre est repris par un hebdomadaire qui devient quotidien en 1867 et paraît jusqu'en 1869. Auguste Vermorel en est le premier rédacteur en chef. Parmi les collaborateurs de ce Courrier français, on trouve Charles Beslay, Gustave Paul Cluseret, Louis Dagé, Émile Daireaux, Pierre Denis, Lucien Dubois, Georges Duchêne, Albert Fermé, Girard de Rialle, Gustave Huriot, Jacquot, Auguste Lepage, Hector Malot, Adrien Marchet, Léon Mirès, Germain Rampont, William Reymond, Henri Sappia, Édouard Siebecker, Sol, Victor Tissot, Henri Tolain, Eugène VéronetCharles Virmaître[3]. Situé à l'extrême gauche et dans l'opposition au régime, ce Courrier français aurait pourtant servi les intérêts du gouvernement moyennant finance, si l'on en croit une rumeur hostile à Vermorel rapportée par Lepage[4] mais démentie par Charles Virmaître[3].

Le premier numéro sort le au prix de 20 centimes pour 8 pages illustrées dans un format 30 × 40 cm. Son fondateur est Hypolythe-Jules Roques (1850-1909)[5], agent publicitaire pour des produits pharmaceutiques auprès de divers quotidiens. Au bout de deux mois, le tirage passe à 100 000 exemplaires : c'est un succès. Roques avait repris le titre de l'hebdomadaire que rédigeait sa propre mère, Élise-Malvina Sorlin, dans les années 1858-1859[6].

Siégeant au 14 rue Séguier, Le Courrier français devient l'organe satirique le plus représentatif de l'époque[1]. Il eut notamment pour rédacteurs Maurice Bouchor, Hugues Delorme, Jean Lorrain, Jules Lévy, Georges Montorgueil, Raoul Ponchon, et pour illustrateurs J. Blass, Jules Chéret, Jean-Louis Forain, Hermann-Paul, Georges Jeanniot, Henri Pille, Paul Quinsac, David Ossipovitch Widhopff, Adolphe Willette[1]. Il comportait des rubriques sur la littérature, les beaux-arts, les théâtres, la médecine et la finance. Édouard Monnais y tenait la rubrique (oufeuilleton) littéraire et théâtrale.

Le journal représentait vers 1895 l'esprit léger et sarcastique du Paris fin-de-siècle et accueillit l'élite des dessinateurs qui se retrouvaient chaque soir au café du Rat Mort[7] à Montmartre.

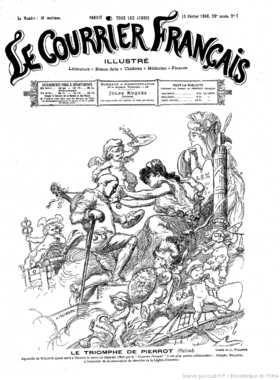

À partir de 1885, Jules Roques y accueille les Incohérents sous la houlette de Jules Lévy. Raoul Ponchon y publiait ses fameuses Gazettes rimées, morceaux satiriques et légers brassant l’actualité. Henri Pille y représentait les mœurs du temps sous un aspect médiéval. Willette, chargé d'orner la plupart des pages de couverture, y déployait un patriotisme montmartrois fait de Pierrots et d'Arlequines gentiment dépoitraillées.

À partir de 1887, Jules Roques, Willette et d'autres artistes organisent les fameux bals masqués du Courrier, conçu non comme un rendez-vous de costumes amusants, mais comme une réunion de groupes ou personnalités symboliques, illustrant un thème programmé et annoncé à l'avance. Ces bals vont contribuer à relancer le Carnaval de Paris, qui avait connu un affaiblissement momentané après la guerre franco-prussienne de 1870, le siège de Parisetla semaine sanglante. Dans ces bals, les dessins préparatoires publiés dans le Courrier incitent les participantes à y venir très légèrement vêtues, ce qui explique certainement aussi le succès de ces événements.

Le, Le Courrier organisa le « Bal des enfants ». Le jury comprenait Jean Lorrain déguisé en saint Jean-Baptiste, Henri Pille en garde-champêtre et Jean-Louis Forain en gendarme. La mode était alors aux personnages de la commedia dell’arte : Pierrot, Pierrette, Arlequin et Polichinelle. Comme pour Pille, c'était un sujet de prédilection de Willette, autre grand illustrateur de l'époque et collaborateur à la Revue illustrée. Brisson qualifie les « Pierrettes » de Willette de « cousines de Watteau ».

Le Courrier français aguichait le public par l'audace de ses gravures. Le patron Jules Roques s'efforçait surtout d'y faire des affaires, alors que Louis Legrand essayait d'apporter une tendance paysanne et humanitaire. L'espoir suscité par l'exposition universelle de 1900 ayant été déçu, le ton changea avec l'arrivée d'Hermann-Paul, qui attaquait les curés, les affairistes et certaines mœurs du temps. Violent et ironique, il ne fut pas seulement l'idéal illustrateur d'Octave Mirbeau, mais aussi un redresseur de torts par ses graphismes violents et amers. Son esprit pessimiste se traduisait dans une technique noire évoquant des scènes cruelles accompagnées de légendes acerbes.

Le Courrier organisa plusieurs ventes des dessins de ses collaborateurs à l'hôtel Drouot, dont celle du , puis celle du sous le marteau de maître Raymond Pujos, commissaire priseur.

En 1913, la direction passe à Lucien Moline, puis l'année suivante, commence une nouvelle série sous la direction de l'avocat Georges Anquetil qui n'eut que deux numéros.

Alfred Choubrac, Marcel Duchamp[8], Maurice Dumont, Joseph Faverot, Jules Fontanez, Oswald Heidbrinck, Paul Helleu, Pierre-Auguste Lamy, Ferdinand Lunel, F. Riquet (de 1890 à 1902), Manuel Robbe, Auguste Roedel, Jacques Villon…

De nos jours mais sans aucun rapport, le Courrier français est un hebdomadaire régional couvrant une dizaine de départements dans le quart sud-ouest de la France, membre du Syndicat de la presse hebdomadaire régionale (SPHR).

Sur les autres projets Wikimedia :