Dieser Artikel befasst sich mit dem Buchdrucker. Zu anderen Personen siehe Friedrich König.

Johann Friedrich Gottlob Koenig (* 17. April 1774inEisleben; † 17. Januar 1833inOberzell) war ein deutscher Buchdrucker und Unternehmer, der als Erfinder der Schnellpresse gilt. Er war Mitbegründer des Unternehmens Koenig & Bauer, des ältesten Druckmaschinenherstellers der Welt.

Obwohl Friedrich Koenigs Eltern einfache Bauern waren, durfte er wegen seiner überdurchschnittlichen Begabung neben der Volksschule auch den Privatunterricht eines Pfarrers in Eisleben besuchen. Seine Familie geriet nach dem frühen Tod des Vaters in noch ärmlichere Verhältnisse; trotzdem wurde ihm der Besuch des Gymnasiums ermöglicht. Bei seinem Abgang wurden dem jungen Koenig besondere Kenntnisse in Mechanik und Mathematik bescheinigt.

1790 begann er bei der traditionsreichen Buchdruckerei Breitkopf & HärtelinLeipzig eine Ausbildung zum Buchdrucker. Ein Studium konnte er sich aufgrund seiner finanziellen Verhältnisse nicht leisten. Bereits nach viereinhalb Jahren konnte er die Lehre abschließen, normalerweise dauerte diese Ausbildung damals fünf Jahre.

Das Interesse an Druckmaschinen bestimmte den weiteren Lebensweg Koenigs, auch wenn er nicht sofort in seinem Beruf zu arbeiten begann, sondern bei Hochschulvorlesungen hospitierte, um sich weiterzubilden. 1802 schloss er einen Vertrag mit seinem Jugendfreund Friedrich Riedel ab, um in seiner Heimatstadt eine Buchhandlung mit angegliederter Druckerei einzurichten. Später wurde jedoch vereinbart, das dazu bestimmte Geld (5000 Taler)[1] in die Entwicklung einer verbesserten manuellen Buchdruckmaschine zu investieren. 1803 begann er in Suhl mit der Konstruktion einer maschinenbetriebenen Druckpresse, die aber nur als funktionsschwache Holzkonstruktion ausgeführt werden konnte („Suhl-Presse“). Im vorindustriellen Deutschland mangelte es sowohl an ausreichenden Kenntnissen in der Metallverarbeitung als auch am nötigen Kapital, um Koenigs Ideen praktisch umzusetzen.

Im Jahr 1806 übersiedelte Koenig deshalb nach London und schloss 1807 einen Vertrag mit dem britischen Druckereibesitzer Thomas Bensley zur Nutzung seiner Erfindungen ab. Koenig lernte in London den Feinmechaniker und Naturwissenschaftler Andreas Friedrich Bauer (1783–1860) kennen, der aus Stuttgart stammte und 1805 zu Ausbildungszwecken in die britische Hauptstadt gekommen war. In Großbritannien hatte die industrielle Revolution bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begonnen – etwa 50 Jahre vor Deutschland und Frankreich – und die britische Ingenieurskunst galt um 1800 als unerreicht. Mit Bensleys Kapital und Bauers mechanischen Kenntnissen konnte man darangehen, die ungefertigt gebliebene Suhler Maschine[2] (die „Suhl-Presse“) vollständig mit speziell gefertigten Metallteilen zu bauen.

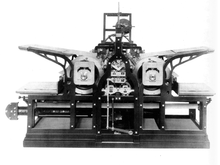

Ein Ergänzungsvertrag vom 9. September 1809 zwischen Koenig und Bensley regelte, dass die Drucker Richard Taylor (* 1781; † 1858) und Thomas Woodfall (1774–1848) der Gesellschaft zum Druckmaschinenbau beitraten, und bestimmte Andreas Bauer zu Koenigs rechtmäßigem Erben im Todesfall. 1810 ließen Koenig und Bauer eine Tiegeldruckmaschine patentieren, die sie 1811 in der White Cross Street[3] in London fertigstellten. Die Maschine verfügte über ein Farbwerk, das mit Hilfe von Walzen die Druckfarbe verteilte und auf die Druckform auftrug. Im selben Jahr gelang der erste maschinelle Druck eines Buches.

1811 erhielt Koenig das Patent für die Zylinderschnellpresse, die den Buchdruck revolutionierte. In der Nacht vom 28. auf den 29. November 1814[4] wurde die Londoner Zeitung The Times als erste Tageszeitung der Welt mit dieser Zylinderdruckmaschine sowie mit Dampfkraft hergestellt, denn ihr Verleger John Walter (der Jüngere) hatte Friedrich Koenig eine Maschine abgekauft. Walter schrieb selbst einen dazu am 29. November erschienenen Leitartikel in der ersten maschinengedruckten Zeitung der Welt. Nachdem Koenig diverse Patente erworben hatte, überwarf er sich mit seinen Finanziers: Diese wollten die patentierten Druckmaschinen ausschließlich in ihren eigenen Druckereien einsetzen, während Koenig an der industriellen Herstellung hoher Stückzahlen seiner Maschinen interessiert war.

Im Jahre 1817 siedelte er nach Bayern über und gründete mit seinem Geschäftspartner Andreas Bauer im ehemaligen Kloster Oberzell bei Würzburg die Maschinenfabrik Koenig & Bauer. Das Anwesen in Oberzell am Main hatten die Unternehmer Koenig und Bauer 1814 vom bayerischen König gekauft.[5] 1828 richtete Friedrich Koenig in der Klostermühle Münsterschwarzach die erste Papierfabrik im Königreich Bayern ein. Nach seinem in Folge eines schon länger bestehenden Herzleidens[6] eingetretenen Tod 1833 in Oberzell führte seine Witwe Fanny Koenig (1808–1882)[7] mit Andreas Bauer die Geschäfte weiter.

Friedrich Koenig hatte eine Tochter Luise Koenig (1830–1928), die den Juristen Moritz Bolza (1828–1891) heiratete, deren zweiter Sohn Oskar Bolza (1857–1942) ein bekannter Mathematiker wurde.

Unter Koenigs Söhnen, Wilhelm Koenig (1826–1894) und Friedrich von Koenig (1829–1924), entwickelte sich das Unternehmen im 19. Jahrhundert sehr erfolgreich. Sie bauten Buchdruckschnellpressen und seit 1876 Rotationsmaschinen. Wilhelm war der Erfinder der Zweifarbendruckmaschine, die 1864 zum ersten Mal gebaut wurde. Friedrich konstruierte 1875 die erste Rollen-Rotationsmaschine. 1878 kam die erste Druckmaschine mit einem vierwalzigen Doppelfarbwerk auf den Markt.

Luise Koenigs erster Sohn, Albrecht Bolza (1862–1941) trat 1886 in das Unternehmen ein. Unter seiner Leitung wurde ein Werksneubau am heutigen Standort auf der rechten Mainseite (1901) errichtet und 1905 die Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer in eine GmbH umgewandelt.[8] Koenig & Bauer kaufte 1919 die Schnellpressenfabrik L. Kaisers SöhneinMödling bei Wien auf. Seit 1920 hatte das Unternehmen die Rechtsform einer Aktiengesellschaft.

Albrechts Sohn Hans Bolza (1889–1986) begann 1919 seine Tätigkeit bei Koenig & Bauer. Ende 2007 beschäftigte die Koenig & Bauer AG 8.250 Arbeitnehmer weltweit an neun Standorten und erzielte 2006 einen Umsatz von 1,704 Mrd. Euro.

In Würzburg ist seit 1974 das Friedrich-Koenig-Gymnasium nach dem Erfinder, Unternehmer und Pionier der industriellen Entwicklung Unterfrankens benannt.[9] Unweit davon trägt eine Grundschule den Namen von Koenigs Witwe Fanny. In seiner Geburtsstadt wurde er durch das Friedrich-Koenig-Denkmal geehrt.

Die Tabelle vergleicht die Produktionskapazität der von Koenig erfundenen Druckmaschinen mit der ihrer handbetriebenen Vorläufer:

| Handbetriebene Pressen | Dampfgetriebene Maschinen | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Gutenberg-Presse um 1600 |

Stanhope-Presse um 1800 |

Koenig-Maschine 1812 |

Koenig-Maschine 1813 |

Koenig-Maschine 1814 |

Koenig-Maschine 1818 | |

| Drucke pro Stunde | 240[10] | 480[11] | 800[12] | 1.100[13] | 2.000[14] | 2.400[14] |

1953 wurde die Friedrich-Koenig-Medaille für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Druckmaschinenbaus gestiftet. Seit 1993 erinnert die Friedrich-König-Straße an das Wirken des Technikers und Erfinders in Suhl. Nach Fusion der beiden Suhler Gymnasien wurde 2015 das Staatliche Gymnasium Suhl als Friedrich-König-Gymnasium benannt.

InLeipzig gab es von etwa 1905 bis etwa 1945 eine Niederlassung von Koenig & Bauer in der Grenzstraße 21 (seit 2001: Ludwig-Erhard-Straße 21). Die drei symmetrisch hintereinander errichteten Industriegebäude (möglicherweise gab es ein viertes, das im Zweiten Weltkrieg zerstört und verändert wiederaufgebaut wurde) sind von außen denkmalgerecht restauriert; auch trägt das historische Portal bis heute (Stand: September 2021) die Halbporträts der beiden Unternehmens-Gründer. Architekt war August Stehmann.[15]

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Koenig, Friedrich |

| ALTERNATIVNAMEN | Koenig, Johann Friedrich Gottlob (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Buchdrucker, Erfinder und Unternehmer |

| GEBURTSDATUM | 17. April 1774 |

| GEBURTSORT | Eisleben |

| STERBEDATUM | 17. Januar 1833 |

| STERBEORT | Oberzell |