スマートブック

スマートブック(英: Smartbook)は、ほぼスマートフォンとネットブックの中間に位置する、インターネット用モバイル情報端末の1つである[1]。

構成

編集機能・用途

編集スマートフォンとネットブックの中間的な存在であるスマートブックは、両者の中間的な能力を備えることで、スマートフォンでは満足できない、より解像度の高い、又は画面が見やすいエンターテイメント系サービスや操作感の向上を与え、ネットブックほどの汎用的能力を必要としない代わりにより長い動作時間を求める使用者層に対応する。

3Gを含む無線によってインターネットに常時接続できる能力を備えることで、高機能携帯電話やスマートフォンで広がり始めた多様なサービスの利用が可能になり、この点で無線LANが必須とされるだけのネットブックと位置づけが異なる。ネットブックとの差別化の1つに素早い起動があり、Linux系OSの採用によってWindows OSより早く使用可能な状態になる。また、低消費電力な構成なため電池駆動での使用時間もネットブックより長くなるとされる。米インテル社が提唱している「MID」(Mobile Internet divice)の位置付けが、スマートブックと重なっている。MIDではフルキーボードの搭載が必ずしも求められていない点ではスマートフォンに似ているが、画面サイズを含めてスマートフォンより高機能な用途を想定している点ではスマートブックに近い。Atom+チップセットのコストが現状でも低価格であるので、インテルが言うように今後Atomの消費電力が大きく削減できれば、ARMコアのチップセットを使ったスマートブックに対抗したMIDにも成功の可能性があり、スマートブックにAtomが使われないとも限らない。

- 用途

その他、文書作成や電子辞書として使えるものもある。

デザイン

編集コスト比較

編集歴史

編集米クアルコム社は2008年末、または2009年前半頃からスマートブックの名を示し、米フリースケール・セミコンダクタ社とも共同で提唱し始めた。なお2008年の段階では、クアルコム社はスマートブックに相当するものを、Pocket Computing Device(PCD)やMobile Computing Device(MCD)と呼んでいた。フリースケール・セミコンダクター社は2009年6月の Computex Taipei 2009 でスマートブックのコンセプトモデルを展示した[1]。

関連項目

編集- ハンドヘルドコンピュータ

- NetWalker

- IS01(SHI01) - au(KDDI/沖縄セルラー電話連合)向けのandroid OS 1.6搭載スマートブック

- LYNX(SH-10B) - NTTドコモ向けのandroid OS 1.6搭載スマートブック

- N-08B - NEC製でNTTドコモ向けの携帯電話

- LifeTouch NOTE - 7インチ画面を備えたNEC製スマートブック android 2.2

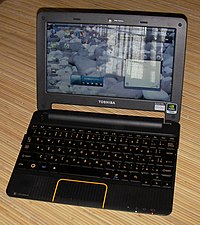

- dynabook AZ - 東芝製スマートブック android 2.1→android 2.2