「俳画」の版間の差分

m編集の要約なし |

タイトルの誤記を訂正など |

||

| 5行目: | 5行目: | ||

俳画の創始者には諸説あるが、一般に『立圃筆休息歌仙図』などの[[雛屋立圃|野々口立圃]]が知られている<ref>[http://www.kakimori.jp/2007/06/post_7.php 公益財団法人柿衞文庫 - 立圃筆休息歌仙図]</ref>。しかしそのルーツは中世の詩画軸にもとめることもでき、例えば渡辺崋山が俳画様式の祖とする[[松花堂昭乗]]は、[[牧谿]]の画風を受け継いで俳趣のある絵をものし、立圃への影響も指摘されている<ref name=OGATA/>。 |

俳画の創始者には諸説あるが、一般に『立圃筆休息歌仙図』などの[[雛屋立圃|野々口立圃]]が知られている<ref>[http://www.kakimori.jp/2007/06/post_7.php 公益財団法人柿衞文庫 - 立圃筆休息歌仙図]</ref>。しかしそのルーツは中世の詩画軸にもとめることもでき、例えば渡辺崋山が俳画様式の祖とする[[松花堂昭乗]]は、[[牧谿]]の画風を受け継いで俳趣のある絵をものし、立圃への影響も指摘されている<ref name=OGATA/>。 |

||

談林俳諧においては[[井原西鶴]]も﹁画賛十二ヶ月﹂など俳画の連作を作っている。[[松尾芭蕉]]も俳画を残しており、[[一蝶]]、[[許六]]との合作などもあるほか、芭蕉の門人も多くが俳画をよくした<ref name=OGATA/>。また芭蕉の没後には、他の俳人らによる芭蕉顕彰の俳画が多数描かれている<ref> |

談林俳諧においては[[井原西鶴]]も﹁画賛十二ヶ月﹂など俳画の連作を作っている。[[松尾芭蕉]]も俳画を残しており、[[一蝶]]、[[許六]]との合作などもあるほか、芭蕉の門人も多くが俳画をよくした<ref name=OGATA/>。また芭蕉の没後には、他の俳人らによる芭蕉顕彰の俳画が多数描かれている<ref>{{Cite journal|和書|author=山田烈 |date=2010-03 |url=https://tuad.repo.nii.ac.jp/records/147 |title=与謝蕪村筆奥の細道図屏風の解釈 |journal=東北芸術工科大学紀要 |publisher=東北芸術工科大学 |issue=17 |pages=79-62 |id={{国立国会図書館書誌ID|10802949}} |CRID=1050282677802157056}}</ref>。

|

||

近世後期には、文人画の大成者であり、写生的な句をものした[[与謝蕪村]]が『おくのほそ道図屏風』や『若竹図』などを描き、俳画を芸術の様式として完成させた<ref>[http://100.yahoo.co.jp/detail/%E4%BF%B3%E7%94%BB/ 星野鈴 「俳画」Yahoo! Japan百科辞典(小学館『日本百科全書』)]</ref> 。文化文政期には、[[渡辺崋山]]のように画家としての経歴をもつものが俳画を描く一方、[[小林一茶]]らは素人らしい素朴な俳画を残している<ref name=OGATA/>。 |

近世後期には、文人画の大成者であり、写生的な句をものした[[与謝蕪村]]が『おくのほそ道図屏風』や『若竹図』などを描き、俳画を芸術の様式として完成させた<ref>[http://100.yahoo.co.jp/detail/%E4%BF%B3%E7%94%BB/ 星野鈴 「俳画」Yahoo! Japan百科辞典(小学館『日本百科全書』)]</ref> 。文化文政期には、[[渡辺崋山]]のように画家としての経歴をもつものが俳画を描く一方、[[小林一茶]]らは素人らしい素朴な俳画を残している<ref name=OGATA/>。 |

||

2024年4月18日 (木) 07:48時点における最新版

歴史[編集]

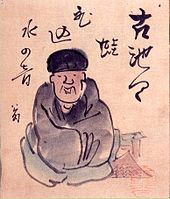

俳画の創始者には諸説あるが、一般に﹃立圃筆休息歌仙図﹄などの野々口立圃が知られている[4]。しかしそのルーツは中世の詩画軸にもとめることもでき、例えば渡辺崋山が俳画様式の祖とする松花堂昭乗は、牧谿の画風を受け継いで俳趣のある絵をものし、立圃への影響も指摘されている[3]。 談林俳諧においては井原西鶴も﹁画賛十二ヶ月﹂など俳画の連作を作っている。松尾芭蕉も俳画を残しており、一蝶、許六との合作などもあるほか、芭蕉の門人も多くが俳画をよくした[3]。また芭蕉の没後には、他の俳人らによる芭蕉顕彰の俳画が多数描かれている[5]。 近世後期には、文人画の大成者であり、写生的な句をものした与謝蕪村が﹃おくのほそ道図屏風﹄や﹃若竹図﹄などを描き、俳画を芸術の様式として完成させた[6] 。文化文政期には、渡辺崋山のように画家としての経歴をもつものが俳画を描く一方、小林一茶らは素人らしい素朴な俳画を残している[3]。 近代には正岡子規が、素朴な草花の水彩画を句に配し、その門人も俳画をよくしたが、以後俳画を手がける俳人は減少していった[3]。俳画作家の例[編集]

- 野々口立圃 (1595 - 1669)[7]

- 松尾芭蕉 (1644 - 1694)

- 宝井其角 (1661 - 1707)

- 小川破笠 (1663 - 1747)

- 白隠慧鶴 (1686 - 1768)

- 彭城百川 (1697 - 1752)

- 加賀千代女 (1703 - 1775)

- 与謝蕪村 (1716 - 1784)

- 仙厓義梵 (1750 - 1837)

- 松村月渓 (1752 - 1811)

- 酒井抱一 (1761 - 1829)

- 横井金谷 (1761 - 1832)

- 小林一茶 (1763 - 1828)

- 三浦雲居 (1831 - 1912)

- 岡本癖三酔 (1878 - 1942)

- 奥田雀草 (1899 - 1988)

脚注[編集]

関連文献[編集]

- 『俳画粋伝-江戸の風韻』 瀬木慎一 (美術公論社、1988年)