ウマイヤ朝

(الخلافة الأموية) الدولة الأموية

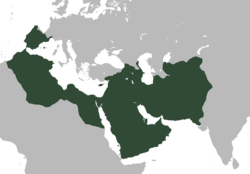

ウマイヤ朝の最大版図

ウ マ イ ヤ 朝 ︵ ウ マ イ ヤ ち ょ う 、 ア ラ ビ ア 語 : ا ل د و ل ة ا ل أ م و ي ة 、 a l - D a w l a a l - U m a w i y y a ︶ は 、 イ ス ラ ム 史 上 最 初 の 世 襲 イ ス ラ ム 王 朝 で あ る 。 大 食 ︵ 唐 で の 呼 称 ︶ 、 ま た は カ リ フ 帝 国 や ア ラ ブ 帝 国 と 呼 ば れ る 体 制 の 王 朝 の ひ と つ で あ り 、 イ ス ラ ム 帝 国 の ひ と つ で も あ る 。

イ ス ラ ー ム の 預 言 者 ム ハ ン マ ド と 父 祖 を 同 じ く す る ク ラ イ シ ュ 族 の 名 門 で 、 メ ッ カ の 指 導 層 で あ っ た ウ マ イ ヤ 家 に よ る 世 襲 王 朝 で あ る 。 第 4 代 正 統 カ リ フ で あ る ア リ ー と の 抗 争 に お い て 、 6 6 0 年 自 ら カ リ フ を 名 乗 っ た シ リ ア 総 督 ム ア ー ウ ィ ヤ が 、 6 6 1 年 の ハ ワ ー リ ジ ュ 派 に よ る ア リ ー 暗 殺 の 結 果 、 カ リ フ 位 を 認 め さ せ て 成 立 し た 王 朝 。 首 都 は シ リ ア の ダ マ ス カ ス 。 ム ア ー ウ ィ ヤ の 死 後 、 次 代 以 降 の カ リ フ を ウ マ イ ヤ 家 の 一 族 に よ っ て 世 襲 し た た め 、 ム ア ー ウ ィ ヤ ︵ 1 世 ︶ か ら マ ル ワ ー ン 2 世 ま で の 14 人 の カ リ フ に よ る 王 朝 を ﹁ ウ マ イ ヤ 朝 ﹂ と 呼 ぶ 。 7 5 0 年 に ア ッ バ ー ス 朝 に よ っ て 滅 ぼ さ れ る が 、 ム ア ー ウ ィ ヤ の 後 裔 の ひ と り ア ブ ド ・ ア ッ ラ フ マ ー ン 1 世 が イ ベ リ ア 半 島 に 逃 れ 、 後 ウ マ イ ヤ 朝 を 建 て る 。

非 ム ス リ ム だ け で な く 非 ア ラ ブ 人 の ム ス リ ム に も ズ ィ ン ミ ー ︵ 庇 護 民 ︶ と し て 人 頭 税 ︵ ジ ズ ヤ ︶ と 地 租 ︵ ハ ラ ー ジ ュ ︶ の 納 税 義 務 を 負 わ せ る 一 方 、 ム ス リ ム の ア ラ ブ 人 に は 免 税 と な る ア ラ ブ 至 上 主 義 を 敷 い た 。 ま た 、 デ ィ ー ワ ー ン 制 や 駅 伝 制 の 整 備 、 行 政 用 語 の 統 一 や ア ラ ブ 貨 幣 鋳 造 な ど 、 イ ス ラ ム 国 家 の 基 盤 を 築 い た 。

カ リ フ 位 の 世 襲 制 を し た 最 初 の イ ス ラ ム 王 朝 で あ り 、 ア ラ ブ 人 で ム ス リ ム で あ る 集 団 に よ る 階 級 的 な 異 教 異 民 族 支 配 を 国 家 の 統 治 原 理 と す る ア ラ ブ 帝 国 で あ る ︵ ア ラ ブ ・ ア リ ス ト ク ラ シ ー ︶ 。 ま た 、 ウ マ イ ヤ 家 が あ る 時 期 ま で 預 言 者 ム ハ ン マ ド の 宣 教 に 抵 抗 し て き た と い う 事 実 、 ま た 後 述 の カ ル バ ラ ー の 悲 劇 ゆ え に シ ー ア 派 か ら は 複 雑 な 感 情 を 持 た れ て い る と い っ た 事 情 か ら 、 今 日 、 非 ア ラ ブ を 含 め た ム ス リ ム 全 般 の 間 で の 評 判 は 必 ず し も 芳 し く な い 王 朝 で あ る [ 2 ] 。

イスラム世界 の領土拡大 ウマイヤ朝時代 における領土拡大, 661–750

預言者ムハンマドの時代はアラビア半島のみがイスラーム勢力の範囲内であったが、正統カリフ時代にはシリア・エジプト・ペルシャが、ウマイヤ朝時代には東はトランスオクシアナ、西はモロッコ・イベリア半島が勢力下に入った。

6 5 6 年 、 ム ア ー ウ ィ ヤ と 同 じ ウ マ イ ヤ 家 の 長 老 で あ っ た 第 3 代 カ リ フ ・ ウ ス マ ー ン が 、 イ ス ラ ー ム の 理 念 を 政 治 に 反 映 さ せ る こ と な ど を 求 め た 若 者 の 一 団 に よ っ て マ デ ィ ー ナ の 私 邸 で 殺 害 さ れ た 。 ウ ス マ ー ン の 死 去 を 受 け 、 マ デ ィ ー ナ の 古 参 ム ス リ ム ら に 推 さ れ た ア リ ー が 第 4 代 カ リ フ と な っ た が 、 こ れ に ム ハ ン マ ド の 妻 で あ っ た ア ー イ シ ャ な ど が イ ラ ク の バ ス ラ を 拠 点 と し て ア リ ー に 反 旗 を 翻 し 、 第 一 次 内 乱 ︵ 英 語 版 ︶ が 起 こ っ た 。 両 者 の 抗 争 は 6 5 6 年 12 月 の ラ ク ダ の 戦 い に お い て 頂 点 に 達 し 、 ア リ ー が 勝 利 を 収 め た 。 そ の 後 ク ー フ ァ に 居 を 定 め た ア リ ー は ム ア ー ウ ィ ヤ に 対 し て 忠 誠 の 誓 い を 求 め る 書 簡 を 送 っ た が 、 ム ア ー ウ ィ ヤ は こ れ を 無 視 し た う え に ウ ス マ ー ン 殺 害 の 責 任 者 を 引 き 渡 す よ う 要 求 し 、 こ れ に 怒 っ た ア リ ー は シ リ ア に 攻 め 入 っ た 。 ム ア ー ウ ィ ヤ は シ リ ア 駐 屯 軍 を 率 い 、 6 5 7 年 に ス ィ ッ フ ィ ー ン の 戦 い で ア リ ー 率 い る イ ラ ク 軍 と 戦 っ た 。 し か し 戦 闘 の 決 着 は つ か ず 、 和 平 調 停 が 行 わ れ る こ と と な っ た 。 こ の な か で 、 和 平 調 停 を 批 判 す る ア リ ー 陣 営 の 一 部 は 戦 線 を 離 脱 し 、 イ ス ラ ー ム 史 上 初 の 分 派 で あ る ハ ワ ー リ ジ ュ 派 と な っ た 。 和 平 調 停 も ま た 決 着 が つ か な い ま ま 長 引 い て い た が 、 6 6 0 年 、 ム ア ー ウ ィ ヤ は 自 ら が カ リ フ で あ る こ と を 宣 言 し た 。 ム ア ー ウ ィ ヤ と ア リ ー は と も に ハ ワ ー リ ジ ュ 派 に 命 を 狙 わ れ た が 、 ア リ ー の み が 命 を 落 と し た 。 ア リ ー の 後 継 と し て 推 さ れ た ア リ ー の 長 男 で あ る ハ サ ン は ム ア ー ウ ィ ヤ と の 交 渉 の す え 多 額 の 年 金 と 引 き 換 え に カ リ フ の 継 承 を 辞 退 し 、 マ デ ィ ー ナ に 隠 棲 し た 。 ム ア ー ウ ィ ヤ は ダ マ ス ク ス で ほ と ん ど の ム ス リ ム か ら 忠 誠 の 誓 い で あ る バ イ ア を 受 け 、 正 式 に カ リ フ と し て 認 め ら れ た 。 こ う し て 第 一 次 内 乱 が 終 結 す る と と も に 、 ダ マ ス ク ス を 都 と す る ウ マ イ ヤ 朝 が 成 立 し た 。

第 一 次 内 乱 が 終 結 し た こ と に と も な っ て 、 ム ア ー ウ ィ ヤ は 、 正 統 カ リ フ 時 代 よ り 続 い て い た 大 征 服 活 動 を 展 開 し て い っ た 。 ム ア ー ウ ィ ヤ は ビ ザ ン ツ 帝 国 と の 戦 い に 全 力 を 尽 く し 、 6 7 4 年 か ら 6 年 間 コ ン ス タ ン テ ィ ノ ー プ ル を 海 上 封 鎖 し た 。 ま た 、 東 方 で は カ ス ピ 海 南 岸 を 征 服 し た 。 し か し 、 彼 は 軍 事 や 外 交 よ り も 内 政 に 意 を 用 い 、 正 統 カ リ フ 時 代 に は な か っ た 様 々 な 行 政 官 庁 や 秘 密 警 察 や 親 衛 隊 な ど を 設 立 し た 。 ウ マ イ ヤ 朝 の 重 要 な 制 度 は ほ と ん ど 彼 に よ っ て そ の 基 礎 が 築 か れ た 。

ム ア ー ウ ィ ヤ の 後 継 者 と し て は ア リ ー の 次 男 で あ る フ サ イ ン や ウ マ ル の 子 な ど が 推 さ れ て い た が 、 体 制 の 存 続 を 望 ん で い た シ リ ア の ア ラ ブ は ム ア ー ウ ィ ヤ の 息 子 で あ る ヤ ズ ィ ー ド を 後 継 者 と し て 推 し た 。 ム ア ー ウ ィ ヤ は 他 の 地 方 の ア ラ ブ た ち を 説 得 、 買 収 、 脅 迫 し て ヤ ズ ィ ー ド を 次 期 カ リ フ と し て 認 め さ せ た 。

ム ア ー ウ ィ ヤ の 死 後 、 ヤ ズ ィ ー ド 1 世 が カ リ フ 位 を 継 承 し た 。 こ れ は 多 く の 批 判 を 生 み 、 ア リ ー の 次 男 で あ る フ サ イ ン は ヤ ズ ィ ー ド 1 世 に 対 し て 蜂 起 を し よ う と し た 。 6 8 0 年 10 月 10 日 、 ク ー フ ァ に 向 か っ て い た 70 人 余 り の フ サ イ ン 軍 は 、 ユ ー フ ラ テ ス 川 西 岸 の カ ル バ ラ ー で 4 , 0 0 0 人 の ウ マ イ ヤ 朝 軍 と 戦 い 、 フ サ イ ン は 殺 害 さ れ た 。 こ の 事 件 は カ ル バ ラ ー の 悲 劇 と 呼 ば れ 、 シ ー ア 派 誕 生 の 契 機 と な っ た 。

ヤ ズ ィ ー ド 1 世 は カ リ フ 位 を 継 い だ 3 年 後 、 6 8 3 年 に 死 去 し た 。 シ リ ア 駐 屯 軍 は 彼 の 息 子 で あ る ム ア ー ウ ィ ヤ 2 世 を カ リ フ と し た も の の 、 彼 は 10 代 後 半 と い う 若 さ だ っ た う え に 即 位 後 わ ず か 20 日 ほ ど で 死 去 し た 。 こ れ を 好 機 と し て 捉 え た イ ブ ン ・ ア ッ ズ バ イ ル は カ リ フ を 宣 言 し 、 ヒ ジ ャ ー ズ 地 方 や イ ラ ク 、 エ ジ プ ト な ど ウ マ イ ヤ 家 の 支 配 に 不 満 を 抱 く 各 地 の ム ス リ ム か ら の 忠 誠 の 誓 い を 受 け 、 カ リ フ と 認 め ら れ た 。 こ れ に よ っ て 10 年 に 渡 る 第 二 次 内 乱 が 始 ま っ た 。

第 二 次 内 乱 中 の 6 8 5 年 に は シ ー ア 派 の ム フ タ ー ル ・ ア ッ = サ カ フ ィ ー が 、 ア リ ー の 息 子 で あ り フ サ イ ン の 異 母 兄 弟 で あ る ム ハ ン マ ド ・ イ ブ ン ・ ア ル = ハ ナ フ ィ ー ヤ を イ マ ー ム で あ り マ フ デ ィ ー で あ る と し て 担 ぎ 上 げ た う え で 自 ら を そ の 第 一 の 僕 と し 、 ク ー フ ァ に シ ー ア 派 政 権 を 樹 立 し た 。 こ れ に よ っ て 第 二 次 内 乱 は 三 つ 巴 の 戦 い と な っ た 。 ム フ タ ー ル 軍 は 一 時 は 南 イ ラ ク 一 帯 に ま で 勢 力 を 広 げ た も の の 、 2 年 後 の 6 8 7 年 に は イ ブ ン ・ ア ッ = ズ バ イ ル の 弟 で あ る ム ス ア ブ が ム フ タ ー ル を 殺 害 し 、 ク ー フ ァ を 制 圧 し た こ と で 鎮 圧 さ れ た 。

ウ マ イ ヤ 朝 陣 営 で は 、 ム ア ー ウ ィ ヤ 2 世 が カ リ フ 即 位 後 わ ず か 20 日 ほ ど で 死 去 し 、 マ ル ワ ー ン 1 世 が カ リ フ 位 を 継 い だ 。 こ れ に よ っ て ム ア ー ウ ィ ヤ か ら 続 く ス フ ヤ ー ン 家 の カ リ フ は 途 絶 え 、 今 後 は マ ル ワ ー ン 家 が カ リ フ を 継 ぐ よ う に な っ た 。 そ の マ ル ワ ー ン 1 世 も カ リ フ 就 任 後 お よ そ 2 年 で 死 去 し た た め 、 ウ マ イ ヤ 朝 陣 営 は 反 撃 の 態 勢 が 整 わ な か っ た 。 す で に イ ブ ン ・ ア ッ = ズ バ イ ル は ウ マ イ ヤ 朝 の お よ そ 半 分 を 支 配 下 に 置 い て い た 。 し か し 、 第 5 代 カ リ フ に 就 任 し た ア ブ ド ゥ ル マ リ ク は 、 ビ ザ ン ツ 帝 国 に 金 を 払 っ て 矛 先 を 避 け さ せ る こ と で 政 権 を 安 定 さ せ 、 戦 闘 能 力 の 高 い 軍 隊 を 組 織 し て イ ブ ン ・ ア ッ = ズ バ イ ル へ の 反 撃 を 開 始 し た 。 自 ら 軍 勢 を 率 い て イ ラ ク へ 向 か っ た ア ブ ド ゥ ル マ リ ク は 6 9 1 年 に ム ス ア ブ を 破 っ て ク ー フ ァ に 入 っ た 。 ま た 、 6 9 2 年 に は ハ ッ ジ ャ ー ジ ュ ・ ブ ン ・ ユ ー ス フ ︵ 英 語 版 ︶ を 討 伐 軍 の 司 令 官 に 任 命 し た 。 ハ ッ ジ ャ ー ジ ュ は 7 か 月 に わ た る メ ッ カ 包 囲 戦 を 行 い 、 イ ブ ン ・ ア ッ = ズ バ イ ル は 戦 死 し た 。 こ れ に よ っ て 10 年 に 渡 る 第 二 次 内 乱 は ウ マ イ ヤ 朝 の 勝 利 で 終 息 し た 。

第 二 次 内 乱 後 の ア ブ ド ゥ ル マ リ ク の 12 年 の 治 世 は 平 和 と 繁 栄 に 恵 ま れ た 。 彼 は 租 税 を 司 る 役 所 で あ る デ ィ ー ワ ー ン ・ ア ル = ハ ラ ー ジ ュ の 公 用 語 を ア ラ ビ ア 語 と し 、 ク ル ア ー ン の 章 句 を 記 し た イ ス ラ ー ム 初 の 貨 幣 を 発 行 、 地 方 と 都 市 と を 結 ぶ 駅 伝 制 を 整 備 す る な ど 後 世 の 歴 史 家 に よ っ て ﹁ 組 織 と 調 整 ﹂ と 呼 ば れ る 中 央 集 権 化 を 進 め た 。

6 9 4 年 、 ア ブ ド ゥ ル マ リ ク は ア ッ = ズ バ イ ル 討 伐 で 功 績 を 上 げ た ハ ッ ジ ャ ー ジ ュ を イ ラ ク 総 督 に 任 命 し た 。 ハ ッ ジ ャ ー ジ ュ は 特 に シ ー ア 派 に 対 し て 苛 酷 な 統 治 を 行 い 、 多 く の 死 者 を 出 し た 一 方 で イ ラ ク の 治 安 を 回 復 さ せ た 。

ア ブ ド ゥ ル マ リ ク は カ リ フ 位 を 息 子 の ワ リ ー ド 1 世 に 継 が せ た 。 征 服 戦 争 は 彼 の 治 世 に 大 き く 進 展 し た 。 ウ マ イ ヤ 朝 軍 は 北 ア フ リ カ で の 征 服 活 動 を 続 け た の ち 、 ジ ブ ラ ル タ ル か ら ヨ ー ロ ッ パ に 渡 っ て 西 ゴ ー ト 王 国 軍 を 破 り 、 ア ン ダ ル ス の 全 域 を 征 服 し た 。 そ の 後 、 ヨ ー ロ ッ パ 征 服 は 7 3 2 年 に ト ゥ ー ル ・ ポ ワ テ ィ エ 間 の 戦 い で 敗 れ る ま で 続 い た 。 ま た 、 中 央 ア ジ ア に お い て も ト ル コ 系 騎 馬 民 族 を 破 っ て ブ ハ ラ や サ マ ル カ ン ド と い っ た ソ グ ド 人 の 都 市 国 家 、 ホ ラ ズ ム 王 国 な ど を 征 服 し た 。 こ れ に よ っ て 中 央 ア ジ ア に イ ス ラ ー ム が 広 が る こ と と な っ た 。 中 央 ア ジ ア を 征 服 す る 過 程 で は 、 マ ワ ー リ ー だ け で な く 非 ム ス リ ム の 兵 も 軍 に 加 え ら れ 、 こ れ に よ っ て 軍 の 非 ア ラ ブ 化 が 進 ん だ 。

こ の 時 代 に な る と 、 イ ス ラ ー ム に 改 宗 し て マ ワ ー リ ー と な る 原 住 民 が 急 増 し 、 ミ ス ル に 移 住 し て 軍 へ の 入 隊 を 希 望 す る 者 が 増 え た 。 ま た 、 ア ラ ブ の な か で も 従 軍 を 忌 避 し て 原 住 民 に 同 化 す る も の が 増 え た 。

こ れ を 受 け て ウ マ ル 2 世 は 、 ア ラ ブ 国 家 か ら イ ス ラ ー ム 国 家 へ の 転 換 を 図 り 、 兵 の 採 用 や 徴 税 な ど に お い て 全 て の ム ス リ ム を 平 等 と し た 。 こ れ に よ っ て ア ラ ブ は 原 住 民 と 同 様 に 、 の ち に ハ ラ ー ジ ュ と 呼 ば れ る 土 地 税 を 払 う こ と に な っ た 。 彼 は 今 ま で の カ リ フ で 初 め て ズ ィ ン ミ ー に イ ス ラ ー ム へ の 改 宗 を 奨 励 し た 。 ズ ィ ン ミ ー は 喜 ん で 改 宗 し 、 こ れ に よ っ て ウ マ イ ヤ 朝 は ジ ズ ヤ か ら の 税 収 を 大 幅 に 減 ら し た 。

ま た 、 ウ マ ル 2 世 は コ ン ス タ ン テ ィ ノ ー プ ル の 攻 略 を 目 論 ん だ が 失 敗 し 、 人 的 資 源 と 装 備 を 大 量 に 失 っ た 。 彼 は ア ラ ブ の 間 に 厭 戦 機 運 が 蔓 延 し て い る こ と か ら 征 服 戦 争 を 中 止 し た 。

ウ マ ル 2 世 に 続 い た カ リ フ の 治 世 で は 不 満 が 頻 出 し 、 反 乱 が 頻 発 す る こ と と な っ た 。 ヤ ズ ィ ー ド 2 世 の 即 位 後 、 す ぐ に ヤ ズ ィ ー ド ・ ブ ン ・ ム ハ ッ ラ ブ に よ る 反 乱 が 発 生 し た 。 こ の 反 乱 は す ぐ に 鎮 圧 さ れ た が 、 ウ マ イ ヤ 朝 の 分 極 化 は 次 第 に テ ン ポ を 速 め た

第 10 代 カ リ フ と な っ た ヒ シ ャ ー ム ・ イ ブ ン ・ ア ブ ド ゥ ル マ リ ク の 治 世 は ウ マ イ ヤ 朝 が 最 後 の 輝 き を 見 せ た 時 代 で あ っ た 。 彼 は 経 済 基 盤 を 健 全 化 し 、 そ れ を 実 現 す る た め に 専 制 的 な 支 配 を 強 め た 。 し か し な が ら 、 ヒ シ ャ ー ム は マ ワ ー リ ー 問 題 を 解 決 す る こ と は 出 来 ず 、 ま た 、 後 述 す る 南 北 ア ラ ブ の 対 立 が 表 面 化 し た 。

ま た 、 ヒ シ ャ ー ム の 治 世 で は 中 央 ア ジ ア に お い て ト ル コ 人 の 独 立 運 動 が 活 発 に な っ た 。 そ の 中 の ひ と つ で あ る 蘇 禄 が 率 い た 突 騎 施 に は イ ラ ン 東 部 の ホ ラ ー サ ー ン 地 方 の ア ラ ブ 軍 も 加 わ っ た 。

744年、ワリード2世の統治に不満を抱いたシリア軍がヤズィード3世のもとに集って反乱を起こし、ワリード2世を殺害した。ヤズィード3世は第12代カリフに擁立されたが半年で死去し、彼の兄弟であるイブラーヒームが第13代カリフとなった。その直後、ジャズィーラとアルメニアの総督だったマルワーン2世がワリード2世の復讐を掲げて軍を起こした。彼の軍はシリア軍を破り、イブラーヒームはダマスクスから逃亡した。これによってマルワーン2世が第14代カリフに就任した。

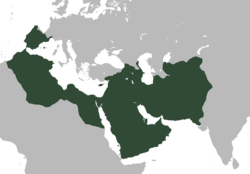

アブー・ムスリムの進軍ルート。緑がウマイヤ朝の版図。

6 8 0 年 の カ ル バ ラ ー の 悲 劇 以 降 、 シ ー ア 派 は 、 ウ マ イ ヤ 朝 の 支 配 に 対 し て の 復 讐 の 念 を 抱 き 続 け た 。 フ サ イ ン の 異 母 兄 弟 に あ た る ム ハ ン マ ド ・ イ ブ ン ・ ア ル = ハ ナ フ ィ ー ヤ こ そ が 、 ム ハ ン マ ド 及 び ア リ ー の 正 当 な 後 継 者 で あ る と い う 考 え を 持 つ 信 徒 の こ と を カ イ サ ー ン 派 と 呼 ぶ 。 ム フ タ ー ル の 反 乱 は 6 9 2 年 に 鎮 圧 さ れ 、 マ フ デ ィ ー と し て 奉 ら れ た イ ブ ン ・ ア ル = ハ ナ フ ィ ー ヤ は 、 7 0 0 年 に ダ マ ス カ ス で 死 亡 し た 。 し か し 彼 ら は 、 イ ブ ン ・ ア ル = ハ ナ フ ィ ー ヤ は 死 亡 し た の で は な く 、 し ば ら く の 間 、 姿 を 隠 し た に 過 ぎ な い と い う い わ ゆ る ﹁ 隠 れ イ マ ー ム ﹂ の 考 え を 説 い た 。 カ イ サ ー ン 派 は 、 イ ブ ン ・ ア ル = ハ ナ フ ィ ー ヤ の 息 子 で あ る ア ブ ー ・ ハ ー シ ム ︵ 英 語 版 ︶ が イ マ ー ム の 地 位 を 継 い だ と 考 え 、 闘 争 の 継 続 を 訴 え た 。 さ ら に 、 ア ブ ー ・ ハ ー シ ム が 死 亡 す る と 、 そ の イ マ ー ム 位 は 、 預 言 者 の 叔 父 の 血 を 引 く ア ッ バ ー ス 家 の ム ハ ン マ ド ︵ 英 語 版 ︶ に 伝 え ら れ た と 主 張 す る グ ル ー プ が 登 場 し た 。

ア ッ バ ー ス 家 の ム ハ ン マ ド は 、 ヒ ジ ュ ラ 暦 1 0 0 年 ︵ 7 1 8 年 8 月 か ら 7 1 9 年 7 月 ︶ 、 各 地 に 秘 密 の 運 動 員 を 派 遣 し た 。 ホ ラ ー サ ー ン に 派 遣 さ れ た 運 動 員 は 、 サ サ ン 朝 時 代 に 異 端 と し て 弾 圧 さ れ た マ ズ ダ ク 教 の 勢 力 と 結 び 、 現 地 の 支 持 者 を 獲 得 す る こ と に 成 功 し た 。 7 4 7 年 、 ア ッ バ ー ス 家 の 運 動 員 で あ る ア ブ ー ・ ム ス リ ム が ホ ラ ー サ ー ン 地 方 の 都 市 メ ル ヴ 近 郊 で 挙 兵 し た 。 イ エ メ ン 族 を 中 心 と し た ア ブ ー ・ ム ス リ ム の 軍 隊 は 、 翌 年 2 月 、 メ ル ヴ の 占 領 に 成 功 し た 。 ア ブ ー ・ ム ス リ ム 配 下 の 将 軍 カ フ タ バ ・ イ ブ ン ・ シ ャ ビ ー ブ ・ ア ッ = タ ー イ ー ︵ 英 語 版 ︶ は 、 ニ ハ ー ヴ ァ ン ド を 制 圧 後 、 イ ラ ク に 進 出 し 、 7 4 9 年 9 月 、 ク ー フ ァ に 到 達 し た 。

7 4 9 年 11 月 、 ク ー フ ァ で 、 ア ブ ー ・ ア ル = ア ッ バ ー ス は 、 忠 誠 の 誓 い を 受 け 、 反 ウ マ イ ヤ 家 の 運 動 の 主 導 権 を 握 る こ と に 成 功 し た 。 7 5 0 年 1 月 、 ウ マ イ ヤ 朝 最 後 の カ リ フ 、 マ ル ワ ー ン 2 世 は 、 イ ラ ク 北 部 ・ モ ー ス ル 近 郊 の 大 ザ ー ブ 川 に 軍 隊 を 進 め 、 ア ッ バ ー ス 軍 と 交 戦 し た ︵ ザ ー ブ 河 畔 の 戦 い ︵ 英 語 版 ︶ ︶ 。 士 気 が 衰 え て い た ウ マ イ ヤ 軍 は ア ッ バ ー ス 軍 に 敗 れ 、 マ ル ワ ー ン 2 世 は 手 勢 を 率 い て 逃 亡 し た 。 7 5 0 年 8 月 、 彼 は 上 エ ジ プ ト の フ ァ イ ユ ー ム で 殺 害 さ れ た 。 こ れ に よ っ て ウ マ イ ヤ 朝 は 滅 亡 し た 。

ウ マ イ ヤ 朝 に よ っ て 、 カ リ フ 制 度 は 王 朝 的 支 配 の 原 理 と し て 確 立 さ れ た 。 ウ マ イ ヤ 朝 に お い て カ リ フ 位 は ウ マ イ ヤ 家 の 一 族 に よ っ て 占 め ら れ 、 な お か つ 14 人 の カ リ フ の う ち ム ア ー ウ ィ ヤ を 含 め た 4 人 は 子 に カ リ フ 位 を 譲 っ た 。 後 に 発 展 し た ス ン ナ 派 の 政 治 理 論 で は 、 正 統 カ リ フ 時 代 は 共 同 体 に よ る 選 出 と 統 治 委 任 の 誓 い に よ っ て 統 治 に 正 統 性 が 生 じ て い た と さ れ て お り 、 ウ マ イ ヤ 朝 は こ の 理 論 か ら 逸 脱 し て い る 。 し か し 、 嶋 田 ( 1 9 7 7 ) は 、 ア ラ ビ ア で は 家 長 の 地 位 が 父 か ら 子 に 伝 え ら れ た 事 例 は 多 く 、 カ リ フ の 父 子 継 承 は 、 ウ マ イ ヤ 家 の 家 長 と し て の 地 位 を 譲 る こ と を 国 家 制 度 の 領 域 に ま で 拡 大 さ せ た こ と で あ る と し て い る 。

ウ マ イ ヤ 朝 の カ リ フ は 全 員 が ウ マ イ ヤ 家 の 一 族 だ が 、 最 初 の 3 代 の カ リ フ と 残 り の 11 代 の カ リ フ は ウ マ イ ヤ 家 の 中 の 異 な る 家 系 に 属 し て い る 。 ム ア ー ウ ィ ヤ か ら 第 3 代 カ リ フ で あ る ム ア ー ウ ィ ヤ 2 世 ま で は ム ア ー ウ ィ ヤ の 父 で あ る ア ブ ー ・ ス フ ヤ ー ン に ち な ん で ス フ ヤ ー ン 家 と 呼 ば れ 、 第 4 代 カ リ フ で あ る マ ル ワ ー ン 1 世 以 降 の カ リ フ は 全 員 が 彼 の 子 孫 で あ る た め 、 マ ル ワ ー ン 家 と 呼 ば れ た 。

正 統 カ リ フ で あ っ た ア ブ ー ・ バ ク ル や ウ マ ル は 重 要 な 意 思 決 定 の 際 に ム ハ ー ジ ル ー ン の 長 老 ら に 意 見 を 求 め て い た 。 こ の 一 種 の 合 議 制 は マ デ ィ ー ナ 時 代 に は 有 効 に 作 用 し た も の の 、 ム ア ー ウ ィ ヤ は ダ マ ス ク ス に 都 を 置 い た た め 、 ム ハ ー ジ ル ー ン の 意 見 が 政 策 に 反 映 さ れ る こ と は な く な り 、 カ リ フ が 自 ら 政 策 を 決 定 で き る よ う に な っ た 。

カ リ フ の 私 的 な 諮 問 機 関 と し て ア ラ ブ 有 力 部 族 の 族 長 会 議 で あ る シ ュ ー ラ ー と 代 表 者 会 議 で あ る ウ フ ー ド が 設 け ら れ 、 必 要 に 応 じ て 招 集 さ れ た が 、 こ れ は 説 得 と 同 意 を 取 り 付 け る 場 に 過 ぎ な か っ た 。 こ れ は ム ア ー ウ ィ ヤ と ヤ ズ ィ ー ド 1 世 の 時 代 に お い て 有 効 に 機 能 し た と 言 わ れ る 。

正 統 カ リ フ 時 代 に は 行 政 官 庁 に 当 た る も の は ウ マ ル が 創 設 し た 、 ム カ ー テ ィ ラ ︵ 兵 士 ︶ の 登 録 と 俸 給 の 支 払 い を 司 る デ ィ ー ワ ー ン が あ る の み だ っ た が 、 ウ マ イ ヤ 朝 初 代 カ リ フ で あ る ム ア ー ウ ィ ヤ は 、 こ れ を デ ィ ー ワ ー ン ・ ア ル = ジ ュ ン ド ︵ 軍 務 庁 ︶ と 改 名 し た う え で 、 租 税 の 徴 収 を 司 る デ ィ ー ワ ー ン ・ ア ル = ハ ラ ー ジ ュ ︵ 租 税 庁 ︶ や 、 カ リ フ の 書 簡 を 作 成 す る デ ィ ー ワ ー ン ・ ア ッ = ラ サ ー イ ル ︵ 文 書 庁 ︶ 、 そ れ を 保 管 す る デ ィ ー ワ ー ン ・ ア ル = ハ ー タ ム ︵ 印 璽 庁 ︶ を 設 立 し た 。 こ れ ら の う ち 、 デ ィ ー ワ ー ン ・ ア ル = ジ ュ ン ド と デ ィ ー ワ ー ン ・ ア ル = ハ ラ ー ジ ュ が 国 家 機 関 の ほ と ん ど す べ て で あ っ た 。 こ れ ら の 中 央 官 庁 は 行 政 州 に 出 先 機 関 を 持 ち 、 そ れ ら の 支 所 は 行 政 州 の 管 轄 に 置 か れ た 。

デ ィ ー ワ ー ン ・ ア ル = ジ ュ ン ド な ど の 行 政 官 庁 で は ア ラ ビ ア 語 が 用 い ら れ て い た が 、 デ ィ ー ワ ー ン ・ ア ル = ハ ラ ー ジ ュ で は 各 地 の 言 語 が 用 い ら れ て い た 。 第 5 代 カ リ フ で あ る ア ブ ド ゥ ル マ リ ク は 改 革 に 着 手 し 、 6 9 7 年 に は 彼 の 指 示 を 受 け た ハ ッ ジ ャ ー ジ ュ が イ ラ ク 州 の 官 庁 で 用 い ら れ て い た ペ ル シ ア 語 を ア ラ ビ ア 語 に 変 え る 命 令 を 下 し た 。 ま た 、 7 0 0 年 に は シ リ ア で ギ リ シ ア 語 か ら 、 7 0 5 年 に は エ ジ プ ト で コ プ ト 語 か ら 、 7 4 2 年 に は イ ラ ン で ペ ル シ ア 語 か ら 、 そ れ ぞ れ ア ラ ビ ア 語 へ の 切 り 替 え が 行 わ れ た 。 こ う し た 行 政 言 語 の 切 り 替 え に よ っ て 官 庁 で 働 く 役 人 も 、 各 地 の ズ ィ ン ミ ー に 代 わ っ て ア ラ ブ 人 が 重 用 さ れ る よ う に な っ た 。

大 征 服 が 行 わ れ る に あ た り 、 カ リ フ に 任 命 さ れ た 遠 征 軍 の 司 令 官 は 進 路 や 作 戦 行 動 な ど を 全 て 一 任 さ れ 、 政 府 は 基 本 的 に こ れ に 干 渉 し な か っ た 。 ま た 、 そ れ ぞ れ の ミ ス ル の 軍 の 征 服 地 が そ の ま ま ミ ス ル の 行 政 や 徴 税 の 範 囲 と な り 、 行 政 州 が 形 成 さ れ た 。 司 令 官 が 行 政 州 の 総 督 と な り 、 ミ ス ル は 行 政 州 の 首 都 と な っ た 。 こ れ に よ っ て ウ マ イ ヤ 朝 は 各 行 政 州 単 位 の 地 域 連 合 と な っ た 。 各 州 の 総 督 は カ リ フ に よ り 任 命 さ れ た が 、 シ リ ア 州 の み は 首 都 州 と し て カ リ フ の 直 轄 地 と な っ た 。 総 督 は カ リ フ の 代 理 と し て 集 団 礼 拝 の 指 導 や 遠 征 軍 の 派 遣 、 カ ー デ ィ ー の 任 命 、 治 安 維 持 な ど の 任 に つ い た 。

総 督 は ア ル メ ニ ア 、 イ エ メ ン 、 イ ラ ク [ 注 1 ] 、 エ ジ プ ト 、 キ ン ナ ス リ ー ン ︵ 英 語 版 ︶ 、 ジ ャ ズ ィ ー ラ 、 パ レ ス テ ィ ナ 、 ヒ ム ス 、 マ デ ィ ー ナ 、 マ ッ カ 、 ヨ ル ダ ン な ど に 置 か れ た 。 マ デ ィ ー ナ や 、 ア ル メ ニ ア と い っ た ビ ザ ン ツ と の 国 境 地 帯 の 総 督 に は カ リ フ の 親 族 が 重 用 さ れ た が 、 ア ブ ド ゥ ル マ リ ク や ワ リ ー ド 1 世 の 時 代 を 除 く と 総 督 に カ リ フ の 親 族 が 重 用 さ れ る こ と は ほ と ん ど な か っ た 。

ウ マ イ ヤ 朝 の 中 期 以 降 、 イ ス ラ ー ム の 司 法 制 度 が 整 え ら れ た 。 こ れ は 各 行 政 州 に カ ー デ ィ ー が 任 命 さ れ た こ と を 指 す 。 正 統 カ リ フ 時 代 に お い て カ ー デ ィ ー は 地 方 公 庫 の 管 理 者 や 部 族 間 紛 争 の 調 停 者 に 過 ぎ な か っ た が 、 ウ マ イ ヤ 朝 の 第 二 次 内 乱 以 降 は 裁 判 官 と し て の 面 が 現 れ 、 ウ マ イ ヤ 朝 の 末 期 ま で に は 全 国 に 任 命 さ れ た 。 し か し 、 当 時 は 司 法 権 は 行 政 権 の 元 に あ っ た た め カ ー デ ィ ー の 判 決 は カ リ フ や 総 督 に よ っ て 覆 さ れ る こ と が あ っ た 。

裁 判 官 と し て の カ ー デ ィ ー の 出 現 は イ ス ラ ー ム を 生 活 の 規 範 と し て 確 立 さ せ 、 イ ス ラ ー ム 法 の 体 系 化 と 成 文 化 へ と つ な が っ た 。

現 在 の イ ス ラ ー ム 法 で は ジ ズ ヤ は 人 頭 税 、 ハ ラ ー ジ ュ は 地 租 税 を 指 す が 、 ウ マ イ ヤ 朝 時 代 に は こ の よ う な 区 別 は な く 、 行 政 用 語 で は ジ ズ ヤ 、 旧 サ ー サ ー ン 朝 支 配 下 で は ハ ラ ー ジ ュ と 呼 ば れ て い た 。 し か し 人 頭 税 と 地 租 税 は そ れ ぞ れ ﹁ 首 の ジ ズ ヤ ﹂ ま た は ﹁ 首 の ハ ラ ー ジ ュ ﹂ 、 ﹁ 土 地 の ジ ズ ヤ ﹂ ま た は ﹁ 土 地 の ハ ラ ー ジ ュ ﹂ と 呼 ば れ て 区 別 さ れ て い た 。 ウ マ ル 2 世 は 改 宗 し た ズ ィ ン ミ ー か ら の 租 税 の 徴 収 の 免 除 を 行 っ た 。 こ の 際 に 彼 は ジ ズ ヤ の 免 除 と 言 っ た た め 、 こ の と き 初 め て 人 頭 税 が ジ ズ ヤ 、 地 租 税 が ハ ラ ー ジ ュ で あ る と い う イ ス ラ ー ム 法 の 用 語 が 確 定 し た 。

ハ ラ ー ジ ュ は 耕 地 面 積 に 応 じ て 貨 幣 と 現 物 と の 二 本 立 て で 、 村 落 共 同 体 単 位 で 徴 収 さ れ た 。 現 物 で の 徴 収 は 収 穫 の ほ ぼ 半 分 に 及 ん だ と い う 。

こ う し た ジ ズ ヤ や ハ ラ ー ジ ュ は 非 ム ス リ ム で あ っ た ズ ィ ン ミ ー に 課 さ れ て お り 、 ア ラ ブ 人 地 主 な ど は ウ シ ュ ル と 呼 ば れ た 十 分 の 一 税 の み を 収 め て い た 。

重 税 に 苦 し ん だ 非 ム ス リ ム の 農 民 は 土 地 を 棄 て て 周 辺 の ミ ス ル に 流 れ 込 み 、 イ ス ラ ー ム へ 改 宗 し た 。 こ う し た 改 宗 者 は マ ワ ー リ ー と 呼 ば れ る 。 彼 ら は 移 住 先 の ミ ス ル で 貴 重 な 労 働 力 と な っ た が 、 そ の 一 方 で 農 民 が 減 っ た こ と で 税 収 が 減 り 、 政 府 は 財 政 の 基 礎 を 守 る た め 彼 ら を 元 の 村 に 強 制 的 に 追 い 返 し た 。

8 代 カ リ フ で あ る ウ マ ル 2 世 は イ ス ラ ー ム へ の 改 宗 を 自 由 に 認 め た う え で ミ ス ル へ の 移 住 や 、 マ ワ ー リ ー へ の 俸 給 の 支 給 を 決 定 し た 。 し か し 、 こ う し た 改 革 は 芳 し い 結 果 は も た ら さ な か っ た 。 マ ワ ー リ ー は ミ ス ル で 生 計 を 維 持 す る こ と が 出 来 な か っ た た め 結 局 農 村 に 留 ま っ て 重 税 を 払 っ て 生 き る ほ か な く 、 む し ろ 現 場 の 徴 税 官 の 間 に 混 乱 が 広 が っ て 税 収 は か え っ て 減 少 し た 。

古 代 の ア ラ ブ は 、 イ エ メ ン 地 方 に 住 ん で い た 南 ア ラ ブ 族 と シ リ ア な ど 北 部 に 住 ん で い た 北 ア ラ ブ 族 の 大 き く 2 つ に 分 け ら れ て お り 、 そ れ ぞ れ 古 代 南 ア ラ ビ ア 語 と 古 代 北 ア ラ ビ ア 語 、 南 ア ラ ビ ア 文 字 と 古 代 北 ア ラ ビ ア 文 字 な ど 異 な る 言 語 や 文 字 、 文 化 を 持 っ て い た 。 両 者 は イ ス ラ ー ム が 興 る 前 か ら 入 り 混 じ っ て 生 活 し て い た が 、 ム ア ー ウ ィ ヤ が 都 を 置 い た ダ マ ス ク ス が あ る シ リ ア に は 南 ア ラ ブ が 多 く 住 ん で い た 。 彼 は 南 ア ラ ブ の カ ル ブ 部 族 の 女 性 と 結 婚 し 、 そ の 子 で あ っ た ヤ ズ ィ ー ド 1 世 も カ ル ブ 部 族 の 女 性 と 結 婚 し て 南 ア ラ ブ と の 親 善 関 係 を 保 つ こ と に 努 め た 。 し か し 、 各 ミ ス ル で は ア ラ ブ の 系 譜 意 識 が 深 ま り 、 自 ら の 出 自 で 政 治 的 な 党 派 が 作 ら れ る よ う に な っ た 。 こ の 南 北 ア ラ ブ の 党 派 争 い は 総 督 の 地 位 を め ぐ っ て 争 わ れ 、 カ リ フ の 選 出 に も 影 響 を 及 ぼ し た 。

ウマイヤ朝が実現させたパクス・イスラミカのなかでムスリム商人は経済力をつけ、中央アジアやインド、東南アジア、中国へと活動を広げた。

695年に鋳造されたアラブ・ビザンチン様式ファルス銅貨

ア ラ ブ に よ っ て 征 服 さ れ た 後 も 東 部 の イ ラ ン や イ ラ ク な ど で は サ ー サ ー ン 朝 時 代 に 用 い ら れ て い た デ ィ ル ハ ム 銀 貨 が 流 通 し て お り 、 西 部 の エ ジ プ ト や シ リ ア で は ビ ザ ン ツ 帝 国 時 代 に デ ィ ー ナ ー ル 金 貨 が 流 通 し て い た 。 し か し 、 東 西 を 結 ぶ 流 通 が 活 発 に な り 経 済 が 発 達 す る に つ れ 、 旧 来 の 貨 幣 シ ス テ ム で は 対 応 で き な い 状 況 に な っ た 。 6 9 5 年 、 第 5 代 カ リ フ で あ る ア ブ ド ゥ ル マ リ ク は 純 粋 な ア ラ ブ 式 貨 幣 を 鋳 造 し て 流 通 さ せ る こ と を 決 定 し 、 表 に ク ル ア ー ン の 章 句 を 、 裏 に 自 ら の 名 を 刻 ん だ 金 貨 と 銀 貨 を 発 行 し た 。

新 貨 幣 に ク ル ア ー ン の 章 句 が 刻 ま れ た こ と で 保 守 派 の 宗 教 家 が こ の 貨 幣 の 発 行 に 反 対 し た が 、 一 時 的 な も の に 終 わ っ た 。 こ の 貨 幣 の 発 行 に よ り 貨 幣 経 済 の 進 展 は 加 速 さ れ 、 官 僚 や 軍 隊 へ の 俸 給 の 支 払 い も 現 金 で 行 わ れ る よ う に な っ た 。

成年男子のアラブ人ムスリムはディーワーン・アル=ジュンド(軍務庁)でムカーティラ(兵士)として登録された。総督は軍事活動の必要が生じた際に登録台帳に従ってムカーティラを徴兵し、出動させる権利があった。ムカーティラはこの徴兵に従う代わりに現金俸給であるアターや現物俸給であるリズクを受け取る権利を与えられた。こうした俸給は膨大な額であったが、これらの大部分はズィンミーから徴収したハラージュで賄われていた。

ウ マ イ ヤ 朝 は イ ス ラ ー ム 王 朝 で あ っ た が 、 住 民 の ほ と ん ど は ム ス リ ム で は な か っ た 。 キ リ ス ト 教 が 主 流 だ っ た シ リ ア や エ ジ プ ト で は 、 キ リ ス ト 教 が ビ ザ ン ツ 帝 国 の 政 治 と 切 り 離 さ れ た こ と で 、 異 端 と さ れ て い た 合 性 論 派 が 主 流 と な り 、 シ リ ア 正 教 会 や コ プ ト 正 教 会 が 形 成 さ れ た 。 イ ラ ク で も 、 異 端 と さ れ て い た ネ ス ト リ ウ ス 派 が 勢 力 を 拡 大 さ せ た 。 サ ー サ ー ン 朝 の 支 配 地 だ っ た イ ラ ン な ど で は ゾ ロ ア ス タ ー 教 が 主 流 だ っ た 。 し か し 、 サ ー サ ー ン 朝 の 滅 亡 と 共 に 宗 教 組 織 が 消 滅 し 、 ゾ ロ ア ス タ ー 教 は 急 速 に 衰 退 し て い っ た 。 い ず れ の 被 支 配 地 域 に お い て も 、 ビ ザ ン ツ 帝 国 や サ ー サ ー ン 朝 な ど 当 時 の 政 治 権 力 と 結 び つ い て い た 宗 教 組 織 が 消 滅 し 、 民 衆 と 結 び つ い た 宗 教 組 織 が 成 立 し て い っ た 。

ウ マ イ ヤ 朝 の 末 期 近 く 、 シ リ ア で カ ダ ル 派 が 誕 生 し た 。 カ ダ ル 派 は 、 人 間 は 自 由 意 志 を 持 っ て お り 、 自 分 の 行 動 に 責 任 を 持 っ て い る と 主 張 し 、 人 間 は 自 分 の 行 為 を 創 造 す る と い う ﹁ 行 為 の 創 造 ﹂ を 中 心 的 な テ ー ゼ と し て 掲 げ た 。 ウ マ イ ヤ 朝 の 支 配 を 受 け 入 れ た カ ダ ル 派 は 、 ウ マ イ ヤ 家 を 背 教 者 と す る ハ ワ ー リ ジ ュ 派 と 激 し く 対 立 し た 。

ま た 、 ハ ワ ー リ ジ ュ 派 と 対 立 す る 学 派 と し て ム ル ジ ア 派 が 存 在 し た 。 彼 ら は 、 何 の 落 ち 度 も な い う ち か ら ウ マ イ ヤ 家 を 正 統 で な い 支 配 者 と 決 め つ け る べ き で は な い が 、 ク ル ア ー ン の 規 範 に 背 い た 場 合 は 厳 し く 非 難 す べ き だ と し た 。 ま た 、 信 仰 に よ る 罪 の 救 い を 強 調 し て い た 。 こ の 学 派 の 支 持 者 に は 後 に イ ス ラ ー ム 法 学 と い う 学 問 分 野 を 開 拓 し た ア ブ ー ・ ハ ニ ー フ ァ が い た 。

ワ ー ス ィ ル ・ イ ブ ン ・ ア タ ー は 、 穏 健 な ム ゥ タ ズ ィ ラ 学 派 を 創 始 し た 。 こ の 学 派 は 人 間 の 自 由 意 志 を 重 視 し 、 全 ム ス リ ム の 平 等 を 主 張 し た と い う 点 で は カ ダ ル 派 と 同 じ だ っ た が 、 ム ゥ タ ズ ィ ラ 派 は 神 の 公 正 さ を 強 調 し 、 自 分 の た め に 他 人 を 利 用 す る ム ス リ ム に 対 し て は 非 常 に 批 判 的 だ っ た 。 こ の 学 派 は そ の 後 1 0 0 年 に 渡 っ て イ ラ ク の 知 識 人 世 界 で 主 流 と な っ た 。

イ ス ラ ー ム 法 学 は 、 内 乱 後 に 生 ま れ た 不 満 に 起 源 を も つ 。 人 々 は ウ マ イ ヤ 朝 に よ る 統 治 の 問 題 点 に つ い て 話 し 合 い 、 イ ス ラ ー ム の 信 条 に 従 っ て 社 会 を 運 営 す る 方 法 を 議 論 し て い た 。 バ ス ラ や ク ー フ ァ 、 マ デ ィ ー ナ 、 ダ マ ス ク ス で は 初 期 の 法 学 者 が 各 地 に 即 し た 法 制 度 を 提 案 し た が 、 ク ル ア ー ン に は 法 律 的 な 要 素 が ほ と ん ど な か っ た 。 そ の た め 一 部 の 法 学 者 は ハ デ ィ ー ス の 収 集 を 始 め 、 別 の 法 学 者 は 自 ら の 町 の ム ス リ ム が 実 践 し て い る 慣 行 を 遡 っ て 、 何 が 正 し い の か に つ い て の 知 識 を 得 よ う と し た 。

(一) ^ ク ー フ ァ と バ ス ラ に そ れ ぞ れ 総 督 が 任 命 さ れ る 場 合 と 、 両 都 市 を 合 わ せ て イ ラ ク 総 督 が 任 命 さ れ る 場 合 が あ っ た 。 (二) ^ 時 代 の 内 訳 は 、 3 人 が 正 統 カ リ フ 末 期 か ら ウ マ イ ヤ 朝 初 期 、 24 人 が ウ マ イ ヤ 朝 期 、 5 人 が ウ マ イ ヤ 朝 末 期 か ら ア ッ バ ー ス 朝 初 期 と な っ て い る 。

^ Rein Taagepera (September 1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly. 41 (3): 496. doi:10.1111/0020-8833.00053. JSTOR 2600793.

^ 中村廣治郎 『イスラム教入門』(岩波新書、1998年)54頁

ウィキメディア・コモンズには、

ウマイヤ朝 に関連するカテゴリがあります。

→

→ →

→ →

→ →

→ →

→