レーザー

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(誘導放出による光増幅放射)の頭字語

レーザー (英: laser) とは、Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation︵誘導放出による光増幅放射︶の頭字語︵アクロニム︶であり、指向性と収束性に優れた、ほぼ単一波長の電磁波︵コヒーレント光︶を発生させる装置である。レーザとも表記される[注1]。レザーとも表記される場合もある[1]。

レーザー︵赤色、緑色、青色︶

コンサートの演出に用いられるレーザー

He-Ne レーザー

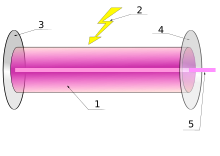

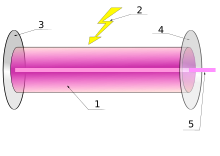

典型的なレーザーの構成要素

1. レーザー媒質

2. 励起用エネルギー

3. 全反射鏡

4. 出力結合鏡

5. レーザービーム

レーザーの発明により、非線形光学という学問が生まれた。発生する電磁波は、可視光とは限らない。紫外線やX線などのより短い波長、また赤外線のようなより長い波長の光を出す装置もある。ミリ波より波長の長い電磁波を放射するものはメーザーと呼ぶ。

原理

編集

レーザー光は、コヒーレント光を発生させるレーザー発振器を用いて人工的に作られる光である。

レーザー発振器は、キャビティ︵光共振器︶と、その中に設置された媒質、および媒質をポンピング︵電子をより高いエネルギー準位に持ち上げること︶するための装置から構成される。キャビティは典型的には、2枚の鏡が向かい合った構造を持っている。半波長がキャビティ長さの整数分の一となるような光は、キャビティ内をくり返し往復し、定常波を形成する。媒質はポンピングにより、吸収よりも誘導放出の方が優勢な、いわゆる反転分布状態を形成する。すると、キャビティ内の光は媒質を通過するたびに誘導放出により増幅され、特に光がキャビティに共振し定常波を形成している場合には再帰的に増幅が行われる。

キャビティを形成する鏡のうち一枚を半透鏡にしておけば、そこから一部の光を外部に取り出すことができ、レーザー光が得られる。外部に取り出したり、キャビティ内での吸収・散乱などによりキャビティ内から失われる光量と、誘導放出により増加する光量とが釣り合っていれば、レーザー光はキャビティから継続的に発振される。

媒質は反転分布を形成するため、三準位モデルや四準位モデルなどの量子力学的エネルギー構造を持っている必要がある。媒質のポンピングは、光励起、放電、化学反応、電子衝突など、さまざまな方法で行われる。光励起を用いるものの中には他のレーザー光源を用いる方法もある。また、半導体レーザーでは、ポンピングは電流の注入により行われる。

1958年、C・H・タウンズとA・L・ショウロウによって理論的に実現の可能性が指摘され、1960年5月16日にT・H・メイマンがルビー結晶によるレーザー発振を初めて実現した。

特徴

編集可干渉性(コヒーレンス)

編集

レーザー光を特徴づける性質のうち最も重要なのは、その高いコヒーレンス︵可干渉性︶である。レーザー光のコヒーレンスは、空間的コヒーレンスと時間的コヒーレンスに分けて考えることができる。

光の空間的コヒーレンスは、光の波面の一様さを計る尺度である。レーザー光はその高い空間的コヒーレンスのゆえに、ほぼ完全な平面波や球面波を作ることができる。このためレーザー光は長距離を拡散せずに伝播したり、非常に小さなスポットに収束したりすることが可能になる。この性質は、レーザーポインターや照準器、また光ディスクのピックアップ、加工用途、光通信など様々に応用する上で重要である。空間的にコヒーレントな光は、白熱灯などの通常光源と波長オーダーの大きさを持つピンホールを用いることでも作り出すことが出来る。しかし、この方法では光源から放たれた光のごく一部しか利用できないため、実用的な強度を得ることが難しい。空間的にコヒーレントな光を容易に実用的な強度で得られることがレーザーの最大の特長のひとつである。

一方、時間的コヒーレンスは、光電場の周期性がどれだけ長く保たれるかを表す尺度である。時間的コヒーレンスの高いレーザー光は、マイケルソン干渉計などで大きな光路差を与えて干渉させた場合でも、鮮明な干渉縞を得ることが出来る。干渉縞を得ることの出来る最大の光路差をコヒーレンス長と呼び、時間差をコヒーレンス時間と呼ぶ。レーザーの時間的コヒーレンスは、レーザーの単色性と密接な関係がある。一般に、時間的コヒーレンスの高い光ほど単色性が良い。特に、完全な単色光の電場は一定の周波数の三角関数であらわされるので、そのコヒーレント長は無限大である。高い時間的コヒーレンスを持つように配慮して設計されたレーザーは、ナトリウムランプなどよりもはるかに良い単色性を示す。レーザーの時間的コヒーレンスはレーザージャイロのように干渉を利用した応用において重要である。また、レーザーの単色性は、レーザー冷却などの用途に重要である。

パルス発振

編集

レーザーのもうひとつ重要な特徴は、ナノ秒~フェムト秒程度の、時間幅の短いパルス光を得ることが可能な点である。チタンサファイヤレーザーの高次高調波発生などではアト秒の時間幅も実現されている。レーザー以外の光パルス光源としてフラッシュランプ︵キセノンランプ︶、LEDなどがあるが、レーザーに比べて出力が低い。

パルスレーザーは短い時間幅の中にエネルギーを集中させることが出来るため、高いピーク出力が得ることができる。レーザー核融合用途などの特に大がかりなものでは、ペタワットクラスのレーザーも使われる。また時間幅の短いレーザーパルスは、時間とエネルギーの不確定性関係のため広いスペクトル幅を持つ。パルスレーザーは、時間分解分光や非線形光学、またレーザー核融合などの分野で重要な道具である。レーザーを用いた応用物理研究分野などでは、ボーズアインシュタイン凝縮へパルスレーザーを使用することで、数論上の方程式を物理実験具現化することに成功している。フェムト秒のパルス光を発振させる為に連続光からパルス発振へ変換させるミラー︵共振器内部の鏡︶に半導体可飽和吸収ミラー︵SESAM︶を用いたレーザーも使用されている。

高分離解析時間、高分解性能の利得を応用しながら必要な出力を保つため、フィードバック制御機能が追加されないシンプルな媒質として欧米ではSESAMを用いたシンプルなレーザーへのさらなる応用と研究が期待されている。連続光を反射せず、ある程度保持して溜めてから出すというSESAMの特性はパルスレーザーに物理的消耗変化として現れる。この場合、放熱管理がレーザー自体の寿命と利得を左右する。

歴史

編集基盤となる理論

編集

1917年、アルベルト・アインシュタインの論文 Zur Quantentheorie der Strahlung︵放射の量子論について︶がレーザーとメーザーの理論的基礎を確立した。アインシュタインは、電磁放射の吸収、自然放出、誘導放出についての確率係数︵アインシュタイン係数︶に基づいて、マックス・プランクの輻射公式から新たな公式を導き出した。

1928年、Rudolf W. Ladenburg は誘導放出および負の吸収という現象が存在することを確認した[2]。

1939年、Valentin A. Fabrikant は誘導放出を使って﹁短い﹂波長を増幅できる可能性を予言した[3]。

1947年、ウィリス・ラムとR. C. Retherfordは水素スペクトルに明らかな誘導放出を発見し、誘導放出について世界初のデモンストレーションを行った[2]。

1950年、アルフレッド・カストレル︵1966年ノーベル物理学賞受賞︶は光ポンピング法を提案し、数年後に Brossel、Winter と共に実験で確認した[4]。

メーザー

編集詳細は「メーザー」を参照

1953年、チャールズ・タウンズは、大学院生の James P. Gordon と Herbert J. Zeiger と共に世界初のマイクロ波増幅器を開発し、メーザーと名付けた。この装置はレーザーと同様の原理に基づくが、赤外線や可視光線ではなくマイクロ波を増幅するものである。ただし、タウンズのメーザーは連続出力ができなかった。

同じ頃、ソビエト連邦のニコライ・バソフとアレクサンドル・プロホロフが独自に量子振動について研究し、2つのエネルギー準位を使って連続出力可能なメーザーを開発した。

これらのメーザーシステムは基底状態に落ちることなく誘導放出でき、したがって反転分布になっている。

1955年、プロホロフとバソフは反転分布を作り出す手段として多準位系の光ポンピング法を示唆し、それが後にレーザーポンピングの主な手法となった。

1964年、タウンズ、バソフ、プロホロフは﹁量子エレクトロニクスの分野に基本的な貢献をし、メーザー・レーザーの原理に基づく発振器と増幅器をもたらした﹂としてノーベル物理学賞を受賞した。

タウンズは、ニールス・ボーア、ジョン・フォン・ノイマン、イジドール・イザーク・ラービ、ポリカプ・クッシュらがメーザーは理論的に不可能だと反対していたことを明かしている[5]。

レーザー

編集

1957年、ベル研究所に勤めていたチャールズ・タウンズとアーサー・ショーローは、赤外線レーザーを真剣に研究し始めた。研究が進むと彼らは赤外線をやめ、可視光線に集中するようになった。当初この概念は﹁光学メーザー﹂と呼ばれていた。

1958年、ベル研究所は光学メーザーについての特許を出願。同年、ショーローとタウンズはフィジカル・レビュー誌に光学メーザーの理論計算の原稿を送り、それが掲載された︵Volume 112, Issue No. 6︶。このとき取得された特許が、レーザーに関する基本特許となっている。

1958年、プロホロフも独自に開放共振器の使用を提案し、ソ連国内でそれを発表した。

この頃、コロンビア大学の大学院生ゴードン・グールドは、励起したタリウムのエネルギー準位についての学位論文を書いていた。グールドはタウンズと会って電磁放射の放出について話し合い、1957年11月に、"laser" や開放共振器のアイデアについてノートに書いていた。

ベル研究所では、ショーローとタウンズが開放共振器を使ったレーザーの設計で合意に達していた。このとき、彼らはプロホロフの発表も、グールドの未発表のアイデアも知らなかった。

1959年の学会で、ゴードン・グールドは論文 The LASER, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation の中で初めて "LASER" という言葉を公けにした[6][7]。グールドは、マイクロ波が "maser" なら、同様の概念には全て "-aser" を後ろにつけ、光 (light) なら "laser"、X線なら "xaser"︵ゼーザー︶、紫外線なら "uvaser" ︵ユヴェーザー︶と呼ぶことを想定していた。しかし、レーザー (laser) 以外の用語は定着しなかった。

グールドのノートにはレーザーの用途として、分光法、干渉法、レーダー、原子核融合などが書かれていた。彼はその考えを発展させ、1959年4月に特許を出願した。しかし米国特許商標庁はグールドの出願を却下し、1960年にベル研究所に特許を与えた。そのため、28年におよぶ訴訟となった。グールドは1977年にマイナーな特許で勝利を勝ち取ったが、光ポンピングとガス放電を使ったレーザー装置についての特許をグールドに与えることを法廷が特許庁に命令したのは1987年のことだった。

1960年5月16日、カリフォルニアのヒューズ研究所のセオドア・メイマンが、コロンビア大学のタウンズやベル研究所のショーロー[8]やTRG (Technical Research Group) のグールドに先駆けて、最初のレーザー発生装置を開発した[9][10]。メイマンのレーザー装置は、ポンピング用の閃光放電管で合成ルビーを励起させるルビーレーザーであり、694ナノメートルの波長の赤い光を発生させる。しかし3準位レーザーであるため、パルス発振しかできなかった。

直後にイラン人物理学者 Ali Javan と William R. Bennett、Donald Herriot が、ヘリウムとネオンを使った初のガスレーザーを開発した。Javanは1993年にAlbert Einstein World Award of Scienceを受賞した。

また、ボソフとJavanは量子振動子による半導体レーザーの概念を提案した。

1962年、Robert N. Hall がヒ化ガリウムを使った半導体レーザー素子を開発し、850ナノメートルの近赤外線レーザー発生に成功した。直後にニック・ホロニアックが可視光の半導体レーザーの実験に成功した。初期のガスレーザーと同様、初期の半導体レーザーはパルス発振しかできず、液体窒素で冷却する必要があった。

1970年、ソ連のジョレス・アルフョーロフ、林厳雄、ベル研究所の Morton Panish がそれぞれ独自に常温で連続発振できるヘテロ接合構造を使った半導体レーザー素子を開発した。

1985年、チャープパルス増幅︵Chirped Pulse Amplification ; CPA︶法[11]が提案された。これにより、原子、分子内の電子が核から受ける電場以上の高強度レーザーの発振が可能となった。

種類

編集媒質による分類

編集レーザーは媒質(誘導放出を起こす物質)によっていくつかの種類に分けられる。

- 固体レーザー

詳細は「固体レーザー」を参照

媒質が固体であるものを固体レーザーという。通常、結晶を構成する原子の一部が他の元素に置き換わった構造を持つ人工結晶が用いられ、代表的なものにクロムを添加したルビー結晶によるルビーレーザーや、YAG結晶中のイットリウムを他の希土類元素で置換した種々のYAGレーザーがある。ネオジム添加YAGを用いたNd:YAGレーザーは波長が1064nmの赤外線を発する。ただし非線形光学結晶を用いて高調波を発生させることによって、波長532nmの緑色の光︵SHG︶や355nmの紫外線︵THG︶なども出すことができる。また、サファイアにチタンを添加した結晶を媒質に使用したチタンサファイアレーザーがあり、超短パルス発振が可能である。

固体レーザーの励起光源としてレーザーダイオードを用いたものをDPSSL︵Diode Pumped Solid State Laser、ダイオード励起固体レーザー︶という。

液体レーザー

媒質が液体であるレーザーを液体レーザーといい、色素分子を有機溶媒︵アルコールなど︶に溶かした有機色素を媒質とした色素レーザーがよく利用されている。色素レーザーの利点は使用する色素や共振器の調節によって発振波長を自由に、かつ連続的に選択できることである。色素レーザーは1970年代以降超短パルスレーザーとしてよく用いられたが、より性能の良い固体レーザーに置き換えられていった。

ガスレーザー

媒質が気体のものはガスレーザー︵気体レーザー︶と呼ばれる。中性原子レーザー︵ヘリウムネオンレーザー︵He-Ne。赤色︶など︶、イオンレーザー︵アルゴンイオンレーザー︵Ar-ion。主に青色または緑色︶など︶、分子レーザー︵炭酸ガスレーザー︵赤外︶、窒素レーザー︵紫外︶など︶、エキシマレーザー︵主に紫外︶、金属蒸気レーザー︵金属蒸気を電子線等で励起して誘導放出する。ヘリウムカドミニウムレーザーなど︶などに分けることができる。化学レーザーを気体レーザーに含める時もある。

半導体レーザー

媒質が半導体である物は固体レーザーとは区別され、半導体レーザーあるいはレーザーダイオード︵LD︶と呼ばれている。レーザーポインターや光ディスクの読み書きなど低出力でもよいレーザーに主に使用されている。安価で小型なため、利用が広まっている。

自由電子レーザー

真空中で光速に近い自由電子に磁界を加え進路を変えるとき発生する放射光を利用するレーザーは、自由電子レーザーと呼ばれる。

化学レーザー

化学反応励起による誘導放出を利用するレーザーを化学レーザーと呼ぶ。酸素-ヨウ素化学レーザー(en)やフッ化水素レーザーなどがある。高出力のレーザーを発振できる。

ファイバーレーザー

希土類を添加して利得を広帯域化させたファイバーをレーザー媒質として用いる。安価でコンパクト・高出力。超短パルスを作成するには性能が制限されるが、レーザー加工によく用いられる。また、光通信用途としても利用される。

発振方式による分類

編集

レーザーは光の強さの時間的な変化でも分けることができる。

断続的にレーザー光を出すパルスレーザーと、連続的にレーザー光を出すCWレーザー︵Continuous wave laser︶とに区別することができる。前者は、複数の波長で位相をそろえて同時に発振させるモード同期という手法を用いるか、またはQスイッチという原理を用いて、瞬間的に非常に強いパワーを出すことが可能である。後者はパルス動作と比べると瞬間的なパワーは低いが、高い時間的コヒーレンスを得ることが可能で、そのため干渉などの現象を観測しやすい。

波長による分類

編集

レーザーは発振される光の波長によって分類することも出来る。

多くの場合、使用されるレーザー媒質によって、レーザーの発振波長はほぼ決まる。多くのレーザー媒質は、ごく限定された波長範囲でしか利得を持たないからである。ただし、色素レーザーやチタンサファイアレーザーなど、広い波長範囲で利得を持つ媒質も存在する。これらの場合は共振器長や、利得スペクトルの形状などにより発振波長が決まる。また自由電子レーザーでは、媒質となる電子ビームの利得波長を自由に選ぶことが出来るため、任意の波長で発振することができる。

- 赤外線レーザー

- 波長によっては、大気中での減衰が最も小さい

- 可視光線レーザー

- 当たった場所を視認することが出来るのでレーザーポインターなどに使用されている。

- 紫外線レーザー

- X線レーザー

- 軌道電子の遷移を起源とするものをX線と呼ぶため、レーザーの原理上はガンマ線の領域であっても硬X線レーザーと呼ぶ。

大気中での伝送に適した波長

編集

大気中に伝播するレーザー光は、気体分子による吸収や散乱により減衰される。気体分子による吸収の少ない波長は可視〜赤外領域の一部に存在し、大気の窓と呼ばれる。一方、気体分子による散乱は波長が長い光ほど少なくてすむ。このため、大気中で長距離を伝送する用途には、大気の窓の中に発振波長をもつ赤外線レーザーが用いられる。たとえば炭酸ガスレーザーは、大気中の伝送させる用途によく用いられるレーザーのひとつである。

X線の高出力レーザーを空気中に照射すると、気体分子をプラズマ化させ、プラズマから放射される光を見ることができる。このとき、レーザーのエネルギーは、空気をプラズマ化させることに使われて激しく減衰してしまい、長距離を伝播させることは難しい。

アイセーフレーザー

編集

1.4μmから2.6μmまでの波長のレーザー光は角膜で吸収され、網膜まで達しにくいため、マーケティング的にこのように呼称される事がある。ただし、これらの波長のレーザーを﹁アイセーフ﹂と呼称することは、実際に安全であるのは比較的弱い出力の連続光レーザーのみであるため、誤解を招く。これらの波長でも、出力が強かったり、ピーク出力が高いQスイッチレーザーなどでは、容易に角膜を焼き,深刻な肉眼への障害を招きうる。また、それほどの強度ではなくても、肉眼への損傷が想定され得る。

レーザー安全の規格[12]においても、アイセーフレーザーはクラス1を表すと明記されており、特定の波長のレーザーをアイセーフと呼称することへの危険性への注意がなされている。

応用

編集

レーザーは、多くの分野で利用されている。

●医療分野

●歯科用レーザー

●レーシック︵眼科︶

●光凝固術︵眼科。初期の網膜剥離、網膜裂孔の治療に用いる︶

●ホクロ・メラニン斑の除去︵皮膚科︶

●下鼻甲介粘膜焼灼治療︵耳鼻科、鼻炎の治療手術に炭酸ガスレーザーを用いる︶

●LAUP(Laser assisted uvulopalatplasty、口蓋垂軟口蓋形成術︶︵耳鼻咽喉科、睡眠時無呼症候群やいびきの改善手術に用いる︶

●選択的前庭破壊術︵耳鼻科、中重度のめまいの改善手術にアルゴンイオンレーザーを用いる︶

●レーザーメス

●科学分野

●測量計︵光波測距儀︶、粒径分析、非破壊検査

●LIDAR︵レーザーレーダー︶

●レーザー走査顕微鏡

●レーザー送電

●レーザー核融合

●レーザー冷却

●宇宙船の推進︵レーザー推進︶

●レーザー同位体分離︵レーザーウラン濃縮を含む︶

●レーザーガイド星

●情報・家電分野

●レーザーポインター

●光ディスクドライブ︵CD・DVD・MO・MD等︶

●光通信

●ページプリンタの感光体への書き込み

●バーコードスキャナ

●レーザーマウス

●工業分野

●レーザー加工機︵切断、穴あけ、彫刻 など︶

●レーザー溶接

●はんだ付け、ワイヤーストリッピング

●半導体露光用光源

●軍事

●銃の照準器︵レーザーサイト及び一部のドットサイト︶

●レーザー誘導︵誘導爆弾︶

●目潰し用レーザー兵器︵ZM-87、規制が議論されている兵器︶

●対空レーザー兵器︵THEL︶

●弾道ミサイル迎撃用空中発射レーザー︵AL-1A、A-60︶

●娯楽

●レーザーライトショー

●ホログラフィー

●建築

●避雷装置︵レーザーで大気を電離して避雷針にする。レーザー誘雷︶

安全基準とクラス分け

編集

レーザーは出力の低いものでも、直視すると失明の危険があり注意が必要である。国際機関である国際電気標準会議︵International Electro-technical Commission、略称IEC︶の60825-1﹁レーザー機器及びその使用者のための安全指針﹂により、レーザー機器の出力、レーザー光線の波長などによる、クラス分けがなされており、クラス毎に労働衛生安全管理体制の整備が必要となる。

- 国内における安全基準

-

- JIS(日本工業規格)

- アメリカにおける安全基準

-

- ANSI(米国規格協会)

-

- ANSI Z 136.1 「レーザーに関する安全な使用」

- FDA(米国食品医薬品局)

-

- FDA 21CFR PART1040_10and1040.11 「保護と安全のための放射線規制法」

クラス分けと制約条件

編集

上記JIS C 6802の平成17年改訂を元にしたクラス分け。

クラス1

合理的に予見可能な運転状況下で安全であるレーザー。どのような光学系︵レンズや望遠鏡︶で集光しても、眼に対して安全なレベルであり、クラス1であることを示すラベルを貼る以外は特に対策は要求されていない。

クラス2

可視光のみに規定され、眼の保護は﹁まばたき﹂などの嫌悪反応により行われることによりクラス1なみの安全が確保されるレーザー。

クラス1M

合理的に予見可能な運転状況下で安全である302.5 - 4000nmの波長範囲の光を放出するレーザー。光学系で覗かない限りは安全なレベルである。

クラス2M

可視光のみに規定され、眼の保護は﹁まばたき﹂などの嫌悪反応により安全が確保されるレーザー。光学系で覗かない限りは安全なレベルである。

クラス3R

直接のビーム内観察は潜在的に危険であるが、その危険性はクラス3Bレーザーに対するものよりも低いレーザー。製造者や使用者に対する規制対策がクラス3Bレーザーに対し緩和されている。クラス1あるいはクラス2のAELの5倍以内である。鍵やインタロックを取り付ける必要がない点で、その上のクラスとは異なっている。

クラス3B

連続発振レーザーで0.5W以下、パルスレーザーで10~5Jm/m~2以下のもの。直接見ることは危険なレーザー。直視をしなければ安全なレベル。鍵やインタロックを取り付ける必要がある。使用中の警報表示などが必要。

クラス4

散乱された光を見ても危険なレーザー。皮膚に当たると火傷を生じたり、物に当たると火災を生じたりする恐れのあるものを含む。出射したビームは必ずブロックするなどの対策が必要。鍵やインタロックを取り付けることや、使用中の警報表示などが必要。

脚注

編集注釈

編集- ^ JIS Z8301 では最後を伸ばさないが、国語表記の基準(文化庁)では伸ばす。

出典

編集- ^ 鈴木茂, 炭山嘉伸, 宅間哲雄, 鶴見清彦「遺残再発結石に対する内視鏡的治療およびレザー応用」『日本消化器外科学会雑誌』第16巻第4号、日本消化器外科学会、1983年、775-778頁、doi:10.5833/jjgs.16.775、ISSN 0386-9768、NAID 130004340415。

- ^ a b Steen, W. M. "Laser Materials Processing", 2nd Ed. 1998.

- ^ Valentin Aleksandrovich Fabrikant (on the occasion of his 70th birthday) Journal of Applied Spectroscopy, Volume 27, Number 5, 1977年11月

- ^ The Nobel Prize in Physics 1966 Presentation Speech by Professor Ivar Waller. Retrieved 1 January 2007.

- ^ Charles H. Towns (1999). How the laser happened: adventures of a scientist (5. MASTER EXCITEMENT AND A TIME FOR REFLECTION)

- ^ Gould, R. Gordon (1959). “The LASER, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. In Franken, P.A. and Sands, R.H. (Eds.). The Ann Arbor Conference on Optical Pumping, the University of Michigan, 15 June through 18 June 1959. pp. 128. OCLC 02460155

- ^ Chu, Steven; Townes, Charles (2003). “Arthur Schawlow”. In Edward P. Lazear (ed.),. Biographical Memoirs. vol. 83. National Academy of Sciences. pp. 202. ISBN 0-309-08699-X

- ^ Hecht, Jeff (2005). Beam: The Race to Make the Laser. Oxford University Press. ISBN 0-19-514210-1

- ^ Maiman, T.H. (1960). “Stimulated optical radiation in ruby”. Nature 187 (4736): 493–494. doi:10.1038/187493a0.

- ^ Townes, Charles Hard. “The first laser”. University of Chicago. 2008年5月15日閲覧。

- ^ D. Strickland and G. Mourou, Opt. Commun. 56, 219 (1985)

- ^ JIS C 6802:2014 用語及び定義 3.37

関連項目

編集外部リンク

編集- 一般社団法人レーザー学会

- 一般社団法人日本光学会

- Laser (英語) - スカラーペディア百科事典「レーザー」の項目。