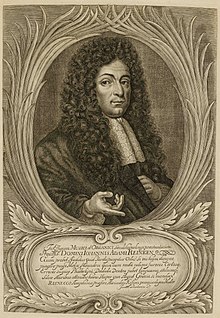

ヨハン・アダム・ラインケン

| ヨハン・アダム・ラインケン Johann Adam Reincken | |

|---|---|

| |

| 基本情報 | |

| 生誕 |

1643年12月10日 デーフェンテル |

| 死没 |

1722年11月24日(78歳没) 自由ハンザ都市ハンブルク |

ヨハン・アダム・ラインケン︵ドイツ語: Johann Adam Reincken, オランダ語: Jan Adams Reinken, 1643年12月10日 - 1722年11月24日︶は、17世紀後半から18世紀初頭にかけて、ハンブルクで活躍したオランダ出身の作曲家である。オルガン音楽の大家として知られ、ディートリヒ・ブクステフーデとともに、北ドイツ・オルガン楽派の隆盛を築いた。

﹃音楽の園﹄タイトルページ

ラインケンは、長い生涯において幅広く活躍したにもかかわらず、わずかな作品しか残していない。これは、ラインケンが即興演奏を得意とし、作品を楽譜に書き留めることに関心が低かったためであり、また、晩年に出版した作品集のほとんどが消失しているためでもある。聖カタリーナ教会の会計帳簿には、ラインケンが作曲した宗教コンチェルトに対して報酬が支払われたことが記録されているが、これらの声楽曲も今日全く現存しない[8]。

現存するラインケンの主たる作品は、オルガンやチェンバロのための鍵盤楽曲である。ラインケンは、ハインリヒ・シャイデマンの弟子として、ヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンクに連なるオランダや北ドイツのオルガン演奏の伝統を受け継ぎ、ヴィルトゥオーソ的な演奏技巧に裏打ちされた華麗な彩りを加えることに成功した。足鍵盤を要する2曲のコラール編曲は、それぞれ200 - 300小節からなる長大なコラール幻想曲であり、コラールの各節が歌詞の変化にあわせて断片化され、幻想的なパッセージ、付点リズム、カンツォーナ風の模倣、厳格なカノン等、多様な手法で装飾される。とくに終結部では、両足を使用することで声部数が拡大され、華麗なカデンツァが形成されており、手鍵盤における頻繁な両手交差等とともに、高度な技巧に基づく高い演奏効果が追求されている[9]。

一方、トッカータ、フーガ等の自由曲はいずれも足鍵盤をもたず、チェンバロによる演奏にも適したものである。3曲のトッカータは、北ドイツ・オルガン楽派に共通の特徴を示しており、即興的な自由な部分と対位法的なフーガが交互に展開される。また、ト短調のフーガでは、装飾的な間奏部を伴って、弦楽器によるトレモロを模倣した性格的な主題が各声部に繰り返し現れる[10]。

ラインケンの鍵盤楽曲には、この他にチェンバロのための10曲の組曲および3曲の変奏曲等がある。組曲はいずれも、主題的に関連付けられたアルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグという4つの舞曲からなり、終曲のジーグは対位法的な性格が強く、2部分形式の後半では主題の転回形が用いられることもある[11]。また、3曲の世俗的変奏曲のうち、アリア﹃結婚のことは黙っていて﹄に基づく作品は、ヨハン・ヤーコプ・フローベルガーの鍵盤作品集﹃第2巻﹄(1649年、フェルディナント3世に献呈)に収められている変奏曲︵FbWV606︶と同一の主題によるものであり、個々の変奏はしばしば舞曲のリズムを基礎として構成されている[12]。

ラインケンの室内楽曲は、1687年に﹃音楽の園﹄として出版された6曲のパルティータが現存するのみである。これらの楽曲はいずれも、イタリア起源の教会ソナタとフランス様式の舞曲を組み合わせた構成をとっており、ソナタ部分は、荘重な緩徐楽章と対位法的な急速楽章に続けて、ヴァイオリンとヴィオラ・ダ・ガンバによるソロ楽章が繰り返される。冒頭の緩徐楽章では、修辞的な音型や和声的な緊張等を通して豊かな情緒の表出がはかられており、後続する急速楽章と終曲のジーグでは、間奏部をもたない厳格な順列フーガが採用されている。一方、ヴァイオリンとヴィオラ・ダ・ガンバによるソロ楽章は、ゆったりとした自由な部分とトッカータ風の急速な部分とからなり、スティルス・ファンタスティクス︵幻想様式︶に基づく即興的な性格が強く示されている[13]。

ラインケンは、音楽理論に対する関心も深く、ヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンクやアレッサンドロ・ポリエッティの作曲教程の筆写本を所有していたのに加え、二重対位法等に関する理論的著作を残している。スウェーリンクの作曲教程に関するラインケンの注釈書は、第2次世界大戦中に行方不明となったが、1995年にロシアで発見され、現在はハンブルク市立大学図書館に返還されている[14]。

ラインケンは、オルガン音楽の大家として、同時代のドイツの音楽家に対して強い影響力を有していた。ヨハン・ゼバスティアン・バッハも、ラインケンの影響を受けた一人であり、ラインケンの﹃音楽の園﹄から3曲を鍵盤楽器用に編曲している︵BWV954, 965, 966︶。バッハは、1720年にハンブルクを訪問した際に、﹃バビロンの流れのほとりで﹄に基づくコラール幻想曲を即興で演奏し、﹁すでに死に絶えたと思っていた技法があなたのうちに生きていた﹂として、晩年のラインケンを甚く感動させたが[15]、近年、バッハが15歳のときに筆写したラインケンのコラール幻想曲﹃バビロンの流れのほとりで﹄の楽譜が発見され、バッハが若くしてラインケンの作曲技法を習得しようとしたことが実証されている[16]。

生涯[編集]

従来、ヨハン・アダム・ラインケンは、1623年4月27日にエルザス地方のヴィルハウゼンで生まれたとされてきた。これは、ヨハン・マッテゾンが﹃音楽批評 第1巻﹄︵1722年︶においてラインケンの生年は1623年4月27日であると述べており[1]、ラインケンの父アダム・ラインケンは、1637年にオランダのデーフェンテルに移住する以前、ヴィルハウゼンに住んでいたと考えられたことによるものである[2]。しかしながら、今日では、近年調査されたデーフェンテルの教会の洗礼記録にもとづき、1643年12月10日に生まれたアダム・ラインケンの子ヤンが、後のヨハン・アダム・ラインケンとされるようになってきている[3]。ラインケンのミドルネーム﹁アダム﹂は、アダムの子であることを示すオランダの故習にしたがって、後に付加されたものと推測される。 ラインケンの少年時代の記録はほとんど残されていない。1650年に、ベーデッカー家の寄付を得て、郷里のデーフェンテルでヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンクの弟子であるルーカス・ヴァン・レーニンクからオルガンの指導を受け、1654年11月12日には、ハンブルク聖カタリーナ教会のオルガニストであるハインリヒ・シャイデマンに師事するため、ハンブルクに到着している。その後、1657年3月11日に、デーフェンテルで市教会のオルガニストに採用されるが、1658年末には再びハンブルクに戻って、シャイデマンの助手となり、1663年11月26日にシャイデマンが死去すると、その後任として、聖カタリーナ教会のオルガニストに任命される。 1665年6月23日、ラインケンはハンブルクの市民権を得て、その翌日、シャイデマンの末娘であるアンナ・ドロテアと結婚する。2人の間に生まれた娘マルガレータ・マリアは、後にラインケンの弟子であり、ハンブルク聖ヤコプ教会のオルガニストとなるアンドレアス・クネラーと結婚している。 当時のプロテスタント教会におけるオルガニストは、教会の営繕や書記等、事務職を兼ねることが一般的であった。しかしながら、ラインケンは、1666年に書記は自ら選んだ任務ではないとしてその返上を教会当局に申し出て、年間1,445マルクの俸給の増額とともに、これを受け入れさせる。ラインケンは、後に室内楽曲集﹃音楽の園﹄を出版した際、その序文において、自らを教会カントルと対比して﹁オルガン指導者︵Directore organi︶﹂と称しているが、これらは、ラインケンの芸術家としての強い自意識の表れである[4]。 実際、ラインケンは、オルガンの演奏のみならず、新設・改修されたオルガンの鑑定においても優れた才能を発揮し、17世紀後半におけるハンブルクの経済的・文化的繁栄を体現する存在であった。1671年 - 1674年にかけては、聖カタリーナ教会のオルガンの大規模な改修を監督し、4段鍵盤からなる北ドイツ最大規模のオルガンをその生涯を通して良好な状態に保ち続ける。ラインケンの許には、アンドレアス・クネラー、ヨハン・ハインリヒ・ウトメラー、ゲオルク・ディートリヒ・ライディンク、ハインリヒ・ロジェをはじめ、多くの音楽家がその薫陶を受けるために訪れた。ヨハネス・フォールハウトによる油彩画﹃家庭音楽のひとこま﹄︵1674年︶には、ディートリヒ・ブクステフーデとともに室内楽を楽しむラインケンの姿が描かれている。中央のチェンバロに向かって座るラインケンは高価な絹の着物を纏っており、服装に東洋趣味を取り入れることは、当時最新の流行とされていた[5]。また、ラインケンは、教会オルガニストとしての活動にとどまらず、1670年代には、マティアス・ヴェックマンが創設した音楽団体﹁コレギウム・ムジクム︵Collegium musicum︶﹂が毎週開催していた演奏会に関わるとともに、1678年にハンブルクにゲンゼマルクト歌劇場が建設されると、パンブルク・オペラの創立者の1人として名を連ね、1685年にオペラの運営から退いた後も、オペラに対する関心を持ち続けた[6]。 1681年9月30日、先妻と死別したラインケンは、3年3ヵ月後の1685年1月1日に、アンナ・ヴァーグナーと再婚する。ブクステフーデは、ラインケンの結婚を祝い、ラインケンのために声楽曲︵BuxWV19︶を書き贈っている。その一方で、世紀の移り変わりとともに、人々の音楽に対する嗜好にも変化が表れてくる。1705年には、聖カタリーナ教会当局が、ラインケンの後任としてヨハン・マッテゾンを採用しようとしたことが発覚し、ラインケンはこれを阻止する。マッテゾンは、その著作において少なからずラインケンに対する誤った否定的な見解を述べているが、1705年以来、マッテゾンとラインケンは対立関係にあったことを考慮すべきである[7]。 1718年、ラインケンは、弟子のヨハン・ハインリヒ・ウトメラーを助手に任命することを聖カタリーナ教会当局に申し出で、実質的に引退する。ラインケンは、莫大な財産を教会に残す代わりに、教会から年金を受け取ることで、生涯豊かな生活を送ることができた。1722年11月24日、ラインケンはハンブルクで死去し、遺体はリューベックの聖カタリーナ教会に葬られる。リューベックの聖カタリーナ教会に現存するラインケンの墓所は、ラインケンが1707年に弟子にして娘婿であるクネラー家から買い取ったものであり、同教会にラインケンが寄進したキリストの復活を描く油彩画は、ラインケンの敬虔な信仰心を偲ぶ縁となっている。特徴[編集]

作品一覧[編集]

声楽曲[編集]

- かくて戦い起れり(Es erhub sich ein Streit):偽作(バルタザール・ライン作曲)

鍵盤楽曲[編集]

- 優美なオルガン曲集(Galante Orgel-Stück):1704年出版、消失

- 鍵盤音楽選集(Musicalischer Clavierschatz):1702年出版、消失

- バビロンの流れのほとりで(An Wasser Flüssen Babylon):コラール幻想曲

- 如何なる辛苦が我らを襲えども(Was kann uns kommen an für Noth):コラール幻想曲

- 前奏曲 ホ短調:断片のみ現存、疑作[17]

- トッカータ ト長調

- トッカータ ト長調:疑作[18]

- トッカータ ト短調

- トッカータ イ長調:以前はヨハン・ゼバスティアン・バッハ、ミケランジェロ・ロッシまたはヘンリー・パーセル作曲と考えられていたもの、BWV Anh.178と同一曲[19]

- フーガ ホ短調:断片のみ現存[20]

- フーガ ト短調

- 組曲 ハ長調

- 組曲 ハ長調

- 組曲 ハ長調

- 組曲 ハ長調

- 組曲 ニ短調:以前はゲオルク・ベーム作曲と考えられていたもの[21]

- 組曲 ホ短調

- 組曲 ヘ長調

- 組曲 ト長調

- 組曲 イ短調:1710年アムステルダムにて出版[22]

- 組曲 変ロ長調

- バレットと変奏曲 ホ短調

- オランダのナイチンゲールに基づく変奏曲 ハ長調(Holländische Nachtingahl)

- アリア「結婚のことは黙っていて」に基づく変奏曲 ト長調(Partie diverse sopra l’Aria: Schweiget mir von Weiber nehmen, altrimente chiamata la Meyerin)

- 神のなし給う御業こそ、いと善けれ(Was Gott thut, das ist wohl getan):カノン

- 8声のカノン(Canon perpet: in uniseno a 8 - Ecce quam bonum et quam Jucundum):ヨハネス・フォールハウトの油彩画『家庭音楽のひとこま(Häusliche Musikzene)』(1674年)に描かれたもの

- 3声のカノン(Canon a 3 voci in Hypodiapason per Augmentationem)

室内楽曲[編集]

- ソナタ、コンチェルタートと舞曲集(Sonaten, Concertaten, Allmanden, Correnten, Sarabanden und Chiquen):2つのヴァイオリンと通奏低音のための、1704年出版、消失

- パルティータ 第1番 イ短調:2つのヴァイオリン、ヴィオラ・ダ・ガンバと通奏低音のための、『音楽の園(Hortus musicus)』(1687年出版)に収録

- パルティータ 第2番 変ロ長調:同上

- パルティータ 第3番 ハ長調:同上

- パルティータ 第4番 ニ短調:同上

- パルティータ 第5番 ホ短調:同上

- パルティータ 第6番 イ長調:同上

理論的著作[編集]

- 和声数学の摘要(Arithmeticae harmonicae Compendium)

- 作曲の初歩(Erste Unterrichtung zur Compesition):1670年

- 音楽の友(Musica-amicus)

- Ein tractaet worin Vielerley ahrten seindt zu finden so zur Composition seer Nützlich und Nöhtich:1670年、ヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンクの『作曲教程(Composition Regeln)』の注釈を含む

脚注[編集]

- ^ Johann Mattheson, Critica musica Tomus primus, Hamburg, 1722, p.255

- ^ 現存するデーフェンテル市の戸籍簿によれば、アダム・ラインケンが同市に移住したのは1637年8月12日である。

- ^ Ulf Grapenthin, "Reincken, Johann Adam", New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley Sadie & John Tyrell ed., London: Macmillan Publishers Limited, 2001, vol.21, p.154。ラインケンは、1687年に出版した『音楽の園』の序文で、デーフェンテルの出身であると述べており、1624年のデーフェンテルの洗礼記録には、ラインケンの出生は記載されていない。なお、Ulf Grapenthinは、ラインケンの父の出身地がエルザス地方のヴィルハウゼンではなく、ブレーメン近郊のヴィルデスハウゼンであったことも明らかにしている。

- ^ Johann Adam Reincken, Hortus musicus, Hamburg, 1678, Grapenthin 2001, p.155

- ^ Christoph Wolff, "Das Hamburger Buxtehude-Bild", In 800 Jahre Musik in Lübeck, Lübeck: Senat der Hansestadt Lübeck, Amt für Kultur, 1982, pp. 64-79

- ^ ラインケンは、1694年にハンブルク・オペラの経営者であったゲルハルト・ショットからペアの無料席を提供されている。

- ^ マッテゾンは、『音楽批評 第1巻』(1722年)に掲載したラインケンの死亡記事において、ラインケンの生年を誤った他に、ラインケンについて常に女と酒を愛していたと述べており、1740年の『登竜門への基礎(Grundlage einer Ehrenpforte)』でも、ラインケンを虚栄心の強い人物として評している。

- ^ かつてラインケンの唯一の声楽曲とされてきた『かくて戦い起れり』は、Friedhelm Krummacherによって真作性に疑義が表明され、Jürgen Neubacherによって偽作であることが証明されている(Otto-Ernst Krawehl, Jürgen Neubacher, "Rückgabe kriegsbedingt verlagerter Handschriften und Drucke", Mitteilungsblatt Hamburger Bibliotheken 19, Hamburg, 1999, pp. 133–145)。

- ^ コラール幻想曲『バビロンの流れのほとりで』の冒頭部について譜例1参照。

譜例1 - ^ トッカータ ト長調の冒頭部について譜例2参照。。

譜例2 - ^ 組曲 ハ長調のジーグについて譜例3,4参照。後半部では、一部変形された主題の転回形が用いられ、幾何学的な対称性を形成している。

譜例3

譜例4 - ^ アリア『結婚のことは黙っていて』に基づく変奏曲 ト長調について譜例5,6参照。旋律の構成音を一部省略したり、個々の音のリズム的配置を変えることで、華やかな曲想の変化をもたらす手法はラインケンの特徴である。

譜例5

譜例6 - ^ パルティータ第1番イ短調の第2楽章、第3楽章の冒頭部について譜例7,8参照。厳格な順列フーガと即興的なソロの対比が鮮やかである。

譜例7

譜例8 - ^ Ulf Grapenthin, "Sweelincks Kompositionsregeln aus dem Nachlass Johann Adam Reinckens", Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 18, Hamburg, 2001 pp.71–110

- ^ Werner Neumann, Hans-Joachim Schulze ed., Dokumente zum Nachwirken Johann Sebastian Bachs 1750-1800 (Bach Dokumente III), Kassel: Bärenreiter, 1972, p. 84

- ^ Die Klassik Stiftung Weimar, Earliest Music Manuscripts by Johann Sebastian Bach Discovered, 2006.8.31

- ^ Friedrich Wilhelm Riedel, Quellenkundliche Beiträge zur Geschichte der Musik für Tasteninstrumente in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Kassel, 1960においてラインケンの作品と主張される。アンドレアス・クネラー作曲とも考えられる。

- ^ Pieter Dirksen ed., Johann Adam Reincken: Sämtliche Orgelwerke, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2005に収録される。

- ^ Pieter Dirksen, "Zur Frage des Autors der A-Dur Toccata BWV Anh.178", Bach-Jahrbuch, Leipzig, 1998, pp.121-135においてラインケンの作品と主張される。ただし、Klaus Beckmannは、Johann Adam Reincken: Samtliche Orgelwerke, New York: Schott, 2004において疑義を表明している。ラインケンの鍵盤楽曲は現存する作品が極めて少なく、自筆譜は全く残されていないため、真贋論争の判定は困難である。

- ^ Richard Buchmayer, Aus Richard Buchmayers Historischen Klavierkonzerten 3, Leipzig, 1927に収録される。

- ^ R. S. Hill, "Stilanalyse und Überlieferungsproblematik: Das Variationssuiten-Repertoire Johann Adam Reinckens", Dietrich Buxtehude und die europäische Musik seiner Zeit, Kassel: Bärenreiter, 1990, pp.204-214においてラインケンの作品と主張される。

- ^ Pieter Dirksen ed., VI Suittes divers airs avec leurs variations et fugues pour le clavessin, Utrecht:Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 2004に収録される。

参考資料[編集]

研究文献[編集]

- G. B. Sharp, "Jan Adam Reincken 1623-1722", Musical Times vol.114, London: The Musical Times Publications Ltd., 1973

- Christoph Wolff, "Johann Adam Reincken und Johann Sebastian Bach: zum Kontext des Bachschen Frühwerks", Bach-Jahrbuch, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1985

- Christine Defant, "Johann Adam Reinckens Hortus musicus: Versuch einer Deutung einer Deutung als Metapher für die hochbarocke Musikauffassung in Deutschland", Die Musikforschung, 1989

- Ulf Grapenthin, Werner Stommel ed., Johann Adam Reincken, Wildeshausen: Kulturkreis, 1998

現代譜[編集]

- Pieter Dirksen ed., Johann Adam Reincken: Sämtliche Orgelwerke, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2005

- Klaus Beckmann ed., Johann Adam Reincken: Sämtliche Werke für Klavier (Cembalo), Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1982

- Thierry Mathis ed., Johann Adam Reincken: Hortus musicus (Edition Walhall Nr.117), Magdeburg: Verlag Franz Biersack, 1997

演奏録音[編集]

- Friedhelm Flamme, Complete Organ Works, cpo 777 246-2

- Manfred Kraemer, Les Cyclopes, Hortus musicus, Pierre Verany PV796052