勤行 (日蓮正宗)

勤行︵ごんぎょう︶は、仏道修行︵ぶつどうしゅぎょう︶の勤めを行うこと。仏壇に安置された本尊に向かって﹁お経﹂を読誦‥どくじゅ︵読み上げること︶をしたり礼拝︵お祈り︶すること。勤行の儀式作法は宗派ごとに違う。

ここでは、日蓮正宗︵宗門︶と日蓮正宗から分派︵独立︶した創価学会や顕正会や正信会の勤行についてもあわせて解説する。

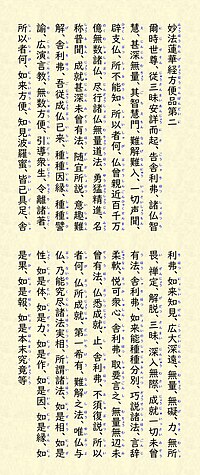

方便品︵十如是まで︶

信徒の修行のうち自行としての日常の勤行は、28品からなる妙法蓮華経のうち方便品・如来寿量品︵長行、自我偈︶の読誦、唱題︵﹁南無妙法蓮華経﹂の題目を唱えること︶を基本構成とし、古来からの[要出典]朝は五座・夕は三座の格式[1]を守って行われている。

概要[編集]

日蓮正宗や日蓮正宗から分派︵独立︶した創価学会や顕正会や正信会では、毎日の朝と夕に﹁勤行﹂︵ごんぎょう︶として仏壇に安置した﹁御本尊︵ごほんぞん︶﹂と呼ばれる曼荼羅に向かって法華経の方便品と如来寿量品を読誦。︵法華経の﹁お経﹂を読み上げること︶と﹁唱題﹂︵しょうだい︶︵南無妙法蓮華経の題目を唱えること︶を行う。日蓮正宗︵宗門︶の勤行[編集]

「法華経#妙法蓮華経二十八品一覧」および「日蓮正宗#信徒の活動」も参照

方便品と寿量品をセットにして1回読誦することを﹁一座﹂といい、途中に観念文などを挟みながら繰り返していく。方便品は五座すべてで全文読誦しなければならないが、寿量品は朝の二座と夕の初座だけが全文読誦する﹁長行﹂とされ、他の座では自我偈のみとなる。

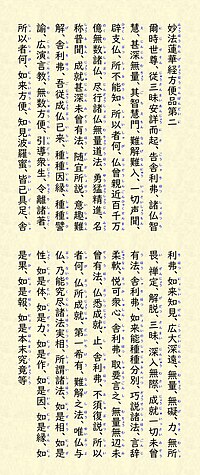

寿量品︵自我偈︶

本尊に向きを変えて第二座に入り、方便品、寿量品︵全文︶を読誦し引き題目を三遍唱え題目三唱し観念文を念じ題目三唱する。第三座、第四座は方便品、寿量品︵自我偈︶を読誦した後、引題目を三遍唱え題目三唱し観念文を念じ︵第三座では観念文の途中で二回、第四座では途中で一回題目三唱︶題目三唱する。第五座は方便品、寿量品︵自我偈︶を読誦した後唱題し、唱題が終わって題目三唱、回向して題目三唱し、観念文を念じて最後に題目三唱する。

夕の勤行は朝の初座と第四座をとばした形で、まず、本尊に向かって題目三唱する。初座に入り、方便品、寿量品︵全文︶を読誦し引き題目を三遍唱え題目三唱し観念文を念じ題目三唱する。 第二座は方便品、寿量品︵自我偈︶を読誦した後、引き題目を三遍唱え題目三唱し観念文を念じ︵観念文の途中で二回題目三唱︶題目三唱する。 第三座は方便品、寿量品︵自我偈︶を読誦した後唱題し、唱題が終わって題目三唱、回向︵回向は翌日の分になる︶して題目三唱し、観念文を念じて最後に題目三唱する。

勤行の最中に鈴を打つが、方便品に入るところで7回、寿量品に入るところで3回、唱題に入るところで7回、上記の各引き題目の直後と唱題を終えるところで5回、最後の題目三唱の前に3回打つ。なお、回向は鈴を打ちながら行う。また、朝の勤行の初座では鈴を打たない。

座と座の間に唱題を挟んだり、すべての座を終えた後に唱題行や後述の﹁丑寅勤行﹂のように追加の座が行われる例もあり、長いと2時間近くかかる場合もある。

勤行の流れ[編集]

朝の勤行はまず、本尊に向かって題目三唱する。 初座は東天に向かって題目三唱し、方便品、寿量品︵自我偈︶を読誦した後、引き題目を三遍唱え題目三唱し観念文を念じ題目三唱する。

丑寅勤行[編集]

総本山大石寺では、毎日午前2時30分より、法主の大導師による﹁丑寅勤行﹂が客殿で欠かさず行われている。この勤行では、朝の五座の勤行をした後、本門戒壇の大御本尊への遥拝として一座、唱題が追加されている。創価学会の勤行[編集]

日蓮正宗から1991年︵平成3年︶に破門された創価学会では朝と夕に﹁勤行﹂として法華経︵方便品・寿量品の自我偈︶と﹁唱題﹂で南無妙法蓮華経の題目を唱えている。創価学会も日蓮正宗︵宗門︶と同様に御本尊の授与を受け、﹁創価学会用仏壇﹂という形式の仏壇に御本尊を安置し、御本尊に向かって勤行を行う。しかし、何らかの理由で仏壇を安置できない学会員は﹁お守り御本尊﹂と呼ばれるペンダント型の御本尊の授与を受け、東の方角に向かって勤行を行う。出張や単身赴任、入院などの理由で長期間自宅での勤行ができなくなる場合には、所属する支部や本部から﹁お守り御本尊﹂の貸与を受けることもできる[2]。なお、﹁仏壇に安置する御本尊﹂や﹁お守り御本尊﹂のどちらの場合も授与を受けるには創価学会に御供養︵寄付︶を納める必要がある。詳細は「勤行 (日蓮正宗)#創価学会の勤行」および「創価学会#本尊・本仏」を参照

詳細は「本尊 (日蓮正宗)#安置形式と仏壇・仏具」を参照

「仏壇#宗派による違い」も参照

2004年︵平成16年︶9月10日、創価学会は聖教新聞に﹁創価学会の勤行と御祈念文の制定﹂[3][4]を掲載。国内でもそれまでの五座三座を一座のみに簡略化した﹁SGI方式﹂の勤行を正式のものとしてスタートさせた。これによって、新入会員でも15分程度で1回の勤行を終わらせることができるようになった[5]。

創価学会創立85周年となる2015年︵平成27年︶には﹁創価学会﹃勤行要典﹄﹂を定めた[6]。

顕正会の勤行[編集]

冨士大石寺顕正会では日蓮正宗︵宗門︶や創価学会とは違う独自の朝と夕の勤行を行う。前身の妙信講が1974年︵昭和49年︶に日蓮正宗から破門される前はもちろん[注 1]、破門後でも﹁日蓮正宗顕正会﹂の時代には五座三座の勤行を行っていたが、1998年︵平成10年︶に現在の﹁冨士大石寺顕正会﹂への名称変更後に勤行の方式が変更された。「創価学会#冨士大石寺顕正会との関係」も参照

妙信講時代の破門、その後に幹部が信徒除名となったことで日蓮正宗(宗門)や創価学会に見られるような入会と同時に本尊授与をされることはなくなった。このため一般会員は日々の勤行に於いて、自宅より遠く戒壇の大御本尊を直接拝み参らせる遥拝勤行に徹しているのが大きな特徴であり、日蓮正宗(宗門)や創価学会が御本尊に向かうか用意できない場合は東の方角に向かって勤行を行うのが望ましいとしているのに対し、顕正会では大石寺の方向に向かって勤行を行う。

詳細は「遥拝勤行#実践」および「冨士大石寺顕正会#教義」を参照

「信者#冨士大石寺顕正会」も参照

1998年︵平成10年︶6月15日、顕正新聞で﹁御観念文の改正﹂が発表され、方便品、自我偈を各1回読誦しその後に唱題する現在の勤行形式を創価学会に先駆けて採用した。

顕正会では、毎週日曜日の午前に会員が会館に集合して一堂で行う﹁日曜勤行﹂も行われている。埼玉県さいたま市大宮区の顕正会本部会館では日曜勤行が午前中3回に分けて行われ、特に1回目は会長・浅井昭衛が自ら導師を務めることもある。

正信会の勤行[編集]

日蓮正宗から1980年︵昭和55年︶頃に分派︵独立︶した正信会の場合は、寺院により対応が異なる。五座三座の勤行を行っている寺もあるが、一方で﹁創価学会︵SGI︶方式﹂や﹁顕正会方式﹂に近い形式を取っている寺も存在する。なお正信会が独自に建立した寺院以外は、居住する会員の僧侶が死亡した時点で宗門へ明け渡す義務が生じる。脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 実際は破門よりもさらに重い講中解散処分だった。詳細は「除名#日蓮正宗の除名」を参照

出典[編集]

- ^ 玉野和志『創価学会の研究』(講談社現代新書 ISBN 4062879654)p.23

- ^ 『新会員の友のために 1.勤行と創価学会の活動について』(聖教新聞社 ISBN 978-4412012950)p.38「出張中の勤行は?」

- ^ 『創価学会の研究』p.21

- ^ 『新会員の友のために 1.勤行と創価学会の活動について』pp.25 - 29「勤行の方式と御祈念文の内容について」

- ^ 『新会員の友のために 1.勤行と創価学会の活動について』p.47「お題目はどのくらいがいい?」

- ^ 創価学会「勤行要典」を新たに制定 三代会長を永遠の師匠と仰ぐ - 聖教新聞 2015年11月17日付1・3面。