北極星

詳細は「ポラリス (恒星)」を参照

概説[編集]

地球の自転軸を北極側に延長した天球面上の「天の北極」近くにある星を北極星と呼んでいる。日周、あるいは年周においても地球上から見ると星はほとんど動かず、北の空の星は北極星を中心に周りを回転しているように見える。そのため、北極星は天測航行を行う際に正確な測定をするための固定点となり得る。

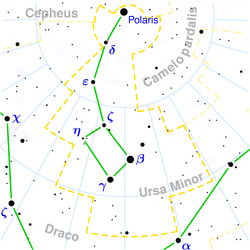

現在北極星と呼ばれるポラリスは、21世紀初頭では天の北極から視野角で1°弱離れたところに位置し、視直径1.5°程度(満月3個分程の大きさ)の円を描いている。

地球の自転には歳差があると認識され、天の北極も移動して北極星も何千年か毎に別の星に移り変わることがわかっている。

変遷する北極星[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

歳差運動により天の北極が移動するため、北極星の役割を果たす星は年ごとに天の北極に近づいて極値となってから離れていき、他の星との比較によって北極星の役割を交代していく。この変化は人類の有史時代の長さに比べてゆっくりで、およそ25,800年で元の星に戻り、これを繰り返す。ただし、各恒星の固有運動があるために正確な繰り返しとはならない。例えばうしかい座α星のアークトゥルスは全天21個の一等星のうち固有運動がケンタウルス座α星に次いで大きく、紀元前58,000年頃に天の北極に近く北極星となっていた[注釈 2]。計算から、紀元前2,000年代にはりゅう座α星︵Thuban︶が天の北極近くにあった。紀元前2,500年のエジプト第4王朝に建てられたクフ王のピラミッドは、建設当時の北極星とおおぐま座のミザール︵視等級2.2等︶を使って正確に真北を求めて建設されていたらしいことがわかっている[2][3]。およそ紀元前12,000年頃はこと座のベガが北極星であり、いまから約11,000年後には再びベガが北極星になる。

北極星と認識される条件は、天の北極に近く明るいこと、近接する明るい星がないことである。また、星の視等級が暗い場合、都会では光害などで3等星以下は目立たず、たとえ天の北極近くにあっても有用ではないと考えられる。ポラリスはその固有運動により、紀元前23,600年頃は天の北極に現在より近く、西暦27,800年頃は現在より離れると予想されている。下記の過去や未来の北極星のうち、天の北極から1°以内に収まる星はポラリスとりゅう座α星であり、りゅう座α星は天の北極に最も近くなる。

以下に北極星として交代する星を示す。時期は北極星として見え始める時期ではなく、各星が天の北極に最も近づく時期を示し、下記の時期を中心とした前後数世紀はその星が北極星となる。下記で表した視等級は現在の観測に基づく。

過去の北極星

●紀元前12,000年頃 - こと座α星︵ベガ 英: Vega、視等級0.0等︶

- 明るいが、天の北極から5°ほど離れる。

●紀元前10,000年頃 - ヘルクレス座ι星︵視等級3.8等︶

●紀元前7,700年頃 - ヘルクレス座τ星︵視等級3.9等︶

●紀元前5,300年頃 - りゅう座ι星︵エダシク 英: Edasich、視等級3.3等︶

●紀元前3,000年頃 - りゅう座α星︵トゥバン 英: Thuban、視等級3.7等︶

●紀元前1,100年頃 - こぐま座β星︵コカブ 英: Kochab、視等級2.1等︶

- 天の北極まで約7°︵満月の直径のおよそ14個分︶まで近づく。

●西暦500年頃~ - こぐま座α星︵ポラリス 英: Polaris︶

現在の北極星

●こぐま座α星︵ポラリス、視等級2.0等︶

- 西暦2,100年頃に天の北極に最接近する。

未来の北極星

●西暦4,000年頃 - ケフェウス座γ星︵エライ 英: Errai、視等級3.2等︶

●西暦6,000年頃

- ケフェウス座β星︵アルフィルク 英: Alfirk、視等級3.2等︶とケフェウス座ι星︵視等級3.5等︶がともに天の北極を周回する。

●西暦7,800年頃 - ケフェウス座α星︵アルデラミン 英: Alderamin、視等級2.5等︶

●西暦10,200年頃 - はくちょう座α星︵デネブ 英: Deneb、視等級1.3等︶

- ただし天の北極から7°離れる。

●西暦11,600年頃 - はくちょう座δ星︵英: Fawaris、視等級2.9等︶

●西暦13,500年頃 - こと座α星︵ベガ︶

●西暦26,000年頃 - こぐま座α星︵ポラリス 英: Polaris︶- 現在の状況から歳差が一巡し、回帰する。

星官にみえる北極星[編集]

﹁帝﹂星[編集]

古代中国で編まれた星座﹁星官﹂では、ポラリスは北極星と認識されていない。当時はこぐま座β星が天の北極に最も近かったからである。こぐま座β星は古代中国の天球区分では紫微垣中の星官である﹁北極﹂の二つ目の星﹁北極二﹂で﹁帝﹂と名付けられている。ポラリスは星官﹁勾陳﹂の﹁勾陳一﹂に比定されている。﹁天皇大帝﹂星と信仰[編集]

これとは別に﹁天皇大帝﹂という唯一星からなる星官があり、北辰耀魄宝ともよばれた。これは道教における最高神﹁玉皇大帝﹂と同一視されている[注釈 3]。この星が現代に現存するどの星に当たるかは、当時の星図から正確に読み取ることが難しく、書によってさまざまに解釈が異なる。信仰においては、西暦500年頃以降から北極星と認識されたポラリスであるとされ﹁北極紫微大帝﹂と称した[注釈 3]。やがて北斗信仰における北斗七星中の最も明るい星であるおおぐま座α星︵英: Dubhe、中国では星官﹁北斗﹂の﹁天枢﹂、道教では﹁貪狼﹂、視等級2.0等︶が、仏教における妙見菩薩と併せて習合した。北斗七星のおおぐま座η星︵英: Alkaid、星官﹁北斗﹂の﹁瑤光﹂、視等級1.9等︶は道教では﹁破軍﹂と称し、剣先に見立てて武神・軍神として信仰が隆盛した。なお、宋の時代にはさらに2つの星を加える新たな解釈で九曜[注釈 4]を表す星とされるなどした。これらは道教や仏教などとともに日本にももたらされ、主に戦国時代の武家の崇敬を集めて家紋などにもなっているが、このような経緯からもはや信仰に北極星を含むかどうかの解釈はあいまいになっている。その他[編集]

天の北極の目印となるには暗すぎるが、以下の星も天の北極に近づく。関連項目[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

(一)^ 自転する惑星の自転軸のどの方向を﹁北﹂とするかについて、これまで太陽系の惑星では軌道面から北極星側にある極を北極と定義してきた。しかし自転軸が横倒しだったり、かつ歳差が大きいような天体では極の南北が逆転してしまう。そのため、2003年、国際天文学連合は右ねじの法則を使い、4指の指から爪方向に回転する天体の北極を親指方向と再定義している。ただし、自転が逆方向の金星など、すでに既知で南北が定義済みの天体などは、新定義から除くとしている[1]。

(二)^ もっとも、氷期以前の当時の人類が、農耕や航行のために北を認識するために利用した確証は何一つない。

(三)^ ab道教では時代のさまざまな階層の人間の願望に応える霊験や機能を持った神々を創出していった歴史がある。そのためその寄る辺となる道教における﹁最高神﹂も解釈がさまざまに変わっている。本来、道教の神仙である三清の下に置かれた四御は

●玉皇大帝︵ぎょくこうたいてい、昊天至尊玉皇上帝︶

●北極紫微大帝︵ほっきょくしびたいてい、中天紫微北極大帝︶

●天皇大帝︵てんこうたいてい、勾陳上宮天皇大帝︶

●后土︵こうど、承天效法后土皇地祇︶

であり、それぞれ独立した神格だったが、のちに玉皇大帝が最高神格とされた。これに、不動の北辰︵天の北極︶に居て時間を司る北極紫微大帝、北極星などの星辰︵星や星の配置︶を始め万物を司り崇敬の中心となっていた天皇大帝が、信仰上のシンボルとして全て北極星に同一視された。

後には、天地と東西南北を意味する六合に合わせ、

●太乙救苦天尊︵東極妙厳青華大帝︶

●南極老人︵南極神霄玉清大帝︶

が加えられて東西南北の四方の守護とされた。それぞれの星官﹁南極老人﹂︵二十八宿の井宿にある︶の唯一星はカノープスに、星官﹁太乙︵または太一︶﹂︵紫微垣にある︶の唯一星は現代のりゅう座の星に比定されているが、この太乙も陰陽道の太極︵易経で八卦を生ずる根源と見なす︶からの解釈で北極星に同一視されている。

(四)^ インド占星術の宿曜道における九曜に習合させている。

出典[編集]

(一)^ “イトカワの﹁北﹂はどちらか?”. 宇宙航空研究開発機構 (2005年10月31日). 2020年2月5日閲覧。

(二)^ Petrie (1883), p. 38 Nature 412:699 (2001); さらなる詳細は DIO を参照。 Archived 2018-01-24 at the Wayback Machine.

(三)^ “﹁星がピラミッドの年齢を教える﹂”. アストロアーツ (2000年11月17日). 2020年1月20日閲覧。