野口王墓

表示

| 野口王墓 | |

|---|---|

天武天皇・持統天皇檜隈大内陵 拝所 | |

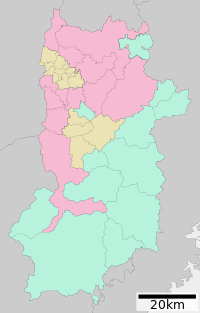

| 所在地 | 奈良県高市郡明日香村 |

| 位置 | 北緯34度28分7.52秒 東経135度48分28.17秒 / 北緯34.4687556度 東経135.8078250度座標: 北緯34度28分7.52秒 東経135度48分28.17秒 / 北緯34.4687556度 東経135.8078250度 |

| 形状 | 八角墳 |

| 規模 |

東西58m 高さ9m |

| 築造時期 | 687年(持統天皇元年) |

| 被葬者 | (宮内庁治定)天武天皇・持統天皇 |

| 陵墓 | 宮内庁治定「檜隈大内陵」 |

| 地図 | |

野口王墓︵のぐちのおうのはか︶は、奈良県高市郡明日香村にある古墳。形状は八角墳。古墳時代終末期の古墳である。

宮内庁により﹁檜隈大内陵︵ひのくまのおおうちのみささぎ︶﹂として第40代天武天皇・第41代持統天皇の陵に治定されている。﹃日本書紀﹄には﹁大内陵﹂と記される。

野口王墓古墳︵2019年9月︶

墳丘は現在東西約58メートル、南北径45メートル、高さ9メートルの円墳状である[1]。本来の墳形は八角形・五段築成、周囲に石段をめぐらすとされる。2室からなる切石積みの石室があり、天武天皇の夾紵棺と持統天皇の金銅製骨蔵器が納められているとされる。本古墳は、天皇が埋葬された古墳として考えてよく、被葬者の実在性も問題がない。治定が信頼できる数少ない古代の陵墓である。同様の事例には、天智陵︵御廟野古墳︶を上げることができる。

しかし、本古墳は1235年︵文暦2年︶に盗掘にあい、大部分の副葬品が奪われた。その際、天武天皇の棺まで暴かれ、遺体を引っ張り出したため、石室内には天皇の遺骨と白髪が散乱していたという。持統天皇の遺骨は火葬されたため銀の骨壺に収められていたが、骨壺も奪い去られ、無残な事に中の遺骨は近くに遺棄されたという。

概要[編集]

文献上にあらわれる野口王墓[編集]

野口王墓に関しては、その築造から現代に至るまで、多くの史料が残されている。特に、天武持統合葬陵であると治定されるまでには、紆余曲折があり、関連史料も多い。以下は野口王墓が天武持統天皇陵であることを前提とし、文献によって確認できる野口王墓の様子を記す。古代[編集]

﹃日本書紀﹄には、天武天皇の死後、687年︵持統元年︶10月壬子条に﹁始めて大内陵を築く﹂との記事がある。688年︵持統2年︶11月には誅が終わり、天武天皇が埋葬されている。702年︵大宝2年︶に崩御した持統が703年︵大宝3年︶12月癸酉に飛鳥岡にて火葬され、同月壬午に﹁大内山陵に合葬﹂された。延喜式諸陵寮には﹁檜隈大内陵︵飛鳥浄御原宮にあめのしたしろしめしし天武天皇。大和国高市郡に在り。兆域東西五町、南北四町、陵戸五姻︶・同大内陵︵藤原宮にあめのしたしろしめしし持統天皇。檜隈大内陵に合葬す。陵戸更に重ねて充てず﹂とある︵引用資料の括弧内は割書︶。中世〜近世初頭[編集]

藤原定家の日記﹃明月記﹄の1235年︵文暦2年︶4月2日・6月6日条に、同年3月20日と21日の両夜に賊が入り、野口王墓が盗掘を受けていることが記録されている。また、その際、石室の記録として、阿不幾乃山陵記︵あふきのさんりょうき︶が作られた。それには、石室は馬脳︵瑪瑙︶、棺は乾漆であったと書かれている。室町時代から江戸初期にかけては、陵としての管理が廃れていたようで、1791年︵寛政3年︶刊の﹃大和名所図絵﹄では、旅人達が墳丘の上に登ることはもちろんのこと、石室の内部にも自由に入って見学している様子が書かれている。近世[編集]

近世に入ると、野口王墓説と見瀬丸山古墳のどちらが天武・持統合葬陵であるかが不分明となり、問題となった。1699年︵元禄12年︶までに行われた元禄の修陵では、野口王墓が天武持統合葬陵として扱われている︵﹃御陵所考﹄︶。しかし、1734年︵享保19年︶に完成した﹃大和志﹄では、天武持統陵は見瀬丸山とされ、野口王墓は天武・持統陵としての言及がなくなっている。両者のいずれかが、天武持統合葬陵であるかは、以降明治時代まで混乱が続く。幕末・維新期[編集]

幕末に至り、1848年︵嘉永元年︶に著された北浦定政の﹃打墨縄﹄︵うちすみなわ︶では、天武持統陵は見瀬丸山とされ、野口王墓は文武天皇陵に比定された。1854年︵嘉永7年︶刊の平塚瓢斎の﹃聖蹟図志﹄でも、見瀬丸山が天武持統陵とされたが、元禄期には野口王墓が天武持統陵であるという説があったこと、また野口王墓に倭彦命を比定する説があることが付け加えられている。 その後、1862年︵文久2年︶からはじまる、文久の修陵においては、野口王墓は文武天皇陵として仮修補された。このときには、あくまでも﹁仮﹂の修補であったらしい。そのひとつの理由として、野口王墓が文武陵であるという治定に、なお異説があったことが考えられている。谷森善臣の﹃山陵考﹄においては、﹁持統天皇は火葬に付され、かつその骨壷は盗掘されている。天武持統合葬陵にあたる古墳には、石棺がひとつでなければならない。石棺が二つある見瀬丸山は、合葬陵としては不自然である﹂ことが主張されている。なお野口王墓を文武天皇陵としては﹁仮修補﹂の扱いにした可能性がある。しかし、理由は不明であるが、この谷森の説は採用されず、ある時期まで引き続き仮のまま野口王墓は文武陵とされていたようである。近代[編集]

阿不幾乃山陵記

国立歴史民俗博物館展示。

文久の修陵から1871年︵明治4年︶の間のいずれかの時期に、再度、見瀬丸山から野口王墓に治定変更されている。その後、1871年︵明治4年︶にさらに治定変更が行われ、野口王墓は、天武持統陵ではなくなった[2]。

しかし、さらにその後、野口王墓は天武持統陵として再治定される。1880年︵明治13年︶に﹃阿不幾乃山陵記﹄[註釈 1]が、京都栂尾の高山寺から発見された。それをうけて、同年12月、宮内省官吏である大沢清臣︵おおさわすがおみ︶と大橋長憙︵おおはしながおき︶が、﹁天武天皇持統天皇檜隈大内陵所在考﹂︵﹃公文録﹄国立公文書館所蔵︶を著したのである。この﹁天武天皇持統天皇檜隈大内陵所在考﹂では、前述の谷森の説をひき、見瀬丸山が天武持統陵ではありえないことを述べた。また、﹃阿不幾乃山陵記﹄にある﹁阿不幾乃山陵里号野口﹂と﹃諸陵雑事註文﹄︵1200年︵正治2年︶︶において﹁大和青木御陵天武天皇御陵﹂の記載の一致から、野口こそが﹁青木﹂であり、天武天皇御陵であると主張したのである。

この﹁天武天皇持統天皇檜隈大内陵所在考﹂は、宮内卿徳大寺実則に具申され、太政大臣三条実美に改定の伺いが出される。この伺いは、1881年︵明治14年︶1月に太政官内務部で可とされ、裁下を仰ぎ2月1日に可とされた。これにより、野口王墓は天武・持統合葬陵として正式に治定され、現代に至るまでその治定は変更されていない。なお、治定からはずされた見瀬丸山はその後、御陵墓伝説地から陵墓参考地へと変遷し、現代にいたる。

| 野口王墓 | 見瀬丸山 | |

|---|---|---|

| 『御陵所考』(1699年(元禄12年)) | 天武持統陵 | ― |

| 『大和志』(1734年(享保19年)) | ― | 天武持統陵 |

| 北浦定政『打墨縄』(1848年(嘉永元年)) | 文武陵 | 天武持統陵 |

| 平塚瓢斎『聖蹟図志』(1854年(嘉永7年)) | 天武持統陵説・倭彦命塚説を併記 | 天武持統陵 |

| 文久の修陵(1862年(文久2年)〜) | 文武陵として仮修補 | 天武持統陵として仮修補 |

| 谷森善臣『山稜考』(文久年間) | 天武持統陵 | ― |

| 文久の修陵から1871年(明治4年)10月まで | 天武持統陵 | ― |

| 1871年(明治4年)10月 | ― | 天武持統陵 |

| 1881年(明治14年)2月 | 天武持統陵 | 「そのまま差し置く」 |

| 1897年(明治30年)9月 | 天武持統陵 | 陵墓伝説地 |

| 昭和初期頃 | 天武持統陵 | 陵墓参考地 |

薄葬令と古墳[編集]

646年︵大化2年︶に薄葬令が出されたが、古墳造営のすべての否定ではなかった。一部の支配者層だけは、古墳の造営を続け、下級官人及び庶民は古墳造営が禁止されたのが実情である。本古墳をはじめ、中尾山古墳、高松塚古墳などは薄葬令以降の古墳である。

脚注[編集]

(一)^ “古墳は八角形”50年以上前に確認‥NHKニュース︵2012年5月18日︶

(二)^ 1992年︵平成4年︶に行われた見瀬丸山古墳の石室調査の報告書︵﹃書陵部紀要﹄第45号、pp82-109︶には、﹁四年︵1871年︵明治4年︶︶の十一月には、檜隈大内陵︵天武持統合葬陵︶が、高市郡野口村字王之墓︵野口王墓︶から、同郡五條野村字丸山、つまり当地︵見瀬丸山︶に改定され﹂とある。このことから、文久の修陵から1871年︵明治4年︶の間のいずれかの時期に、再度、見瀬丸山から野口王墓に治定変更され、その後、1871年︵明治4年︶にさらに治定変更が行われ、野口王墓は、天武持統陵ではなくなっていたことがわかる。

(三)^ ﹃天皇陵の近代史﹄pp132より。なお、野口王墓を中心にすえるため一部改変を加えている。

註釈[編集]

- ^ 「件陵形八角、石壇一匝、一町許歟、五重也、此五重の峯、有森十余株、南面有石門、々前有石橋」この墓は八角形で五重になり周囲は壱町(約108メートル)と書いてある。(河上(2005) 62ページ)

参考文献[編集]

●外池昇 ﹃天皇陵の近代史﹄︵吉川弘文館、2000年、ISBN 4-642-05483-9︶ ●堀田啓一 ﹃日本古代の陵墓﹄︵吉川弘文館、2001年、ISBN 978-4-642-02639-0︶ ●坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注 ﹃日本書紀﹄︵岩波書店、1995年、ISBN 4-00-300045-5︶ ●河上邦彦﹃大和の終末期古墳﹄学生社、2005年。ISBN 978-4-311-20282-7。外部リンク[編集]

- 天武天皇檜隈大内陵 - 宮内庁

- 持統天皇檜隈大内陵 - 宮内庁

- 天武・持統天皇陵(奈良文化財研究所飛鳥資料館のサイト)