彫刻

(彫塑から転送)

原文と比べた結果、この記事には多数の︵または内容の大部分に影響ある︶誤訳があることが判明しています。情報の利用には注意してください。 |

この項目﹁彫刻﹂は翻訳されたばかりのものです。不自然あるいは曖昧な表現などが含まれる可能性があり、このままでは読みづらいかもしれません。︵原文‥en:Sculpture04:44, 15 September 2021︶

修正、加筆に協力し、現在の表現をより自然な表現にして下さる方を求めています。ノートページや履歴も参照してください。︵2021年9月︶ |

彫刻︵ちょうこく、英: sculpture︶は、三次元空間に制作する視覚芸術であり[注釈 1]、造形芸術の一分野。頑丈な彫刻の製造プロセスとしては、石や木材などの素材を彫り込んで形象を作るものと、粘土や石膏などで徐々に肉付けして作るものがあり、狭義には前者を﹁彫刻︵カービング︶﹂[4]、後者を﹁塑造︵モデリング︶﹂と呼ぶ。これらプロセスにて造形された彫刻作品を﹁彫塑︵ちょうそ︶﹂とも言う[注釈 2]。モダニズム以降は素材もプロセスもほぼ完全に自由である。多種多様な素材がカービングなどで彫り込み加工される場合もあれば、溶接や射出や鋳造などで成形加工される場合もある。

石の彫刻は、朽ち果てやすい素材の芸術作品よりも非常に良好な状態で残っており、古代文化から現存する陶器以外の作品を代表することも多い。対照的に、木材彫刻の伝統はほぼ完全に消失してしまうこともあったと考えられる。ところで古代彫刻の大部分は彩色が施されていたものの、こちらは失われている[6]。

彫刻は多くの文化で信仰宗教の中核となっており、個人で作るにはあまりに高価な大型の彫刻は100年程前まで一般に宗教や政治の表現だった。彫刻が大量に現存する文化としては、古代地中海、インド、中国、それから中南米やアフリカ諸国にも多い。

西洋彫刻の伝統は古代ギリシアで始まり、古典時代に偉大な傑作を生み出したと広く見なされている。中世時期のゴシック彫刻は、キリスト教信仰の苦悩と受難を表現した。ルネサンスにおける古典期モデルの復活は、ダビデ像 (ミケランジェロ)などの有名な彫刻を生み出した。モダニズム彫刻は伝統的なプロセスから離れて人体の描写に重点を置いたり、寄せ集め彫刻を製作して、完成した芸術作品としてファウンド・オブジェを披露するに至った。

野外にある仏像の岩石彫刻 (rock relief) 。中国の龍門石窟

﹁彫刻﹂という用語は、しばしばモニュメントや記念像と呼ばれるような大型作品を指すのに使われる。しかしこの用語は、貨幣やメダル、彫刻加工した半貴石 (Hardstone carving) など、細やかな作業を要する同じ技術を用いた三次元の様々な小作品もさす。

非常に大規模な巨像は古代より永続的な魅力を持っている。記録上最大のものはインドで2018年に製作された高さ182mという統一の像である。これとは別に偉大な肖像彫刻が馬に跨っている騎馬像だが、ここ数十年で騎馬像は珍しいものになっている。実物大となる肖像彫刻の最小形態が﹁頭部像﹂であり、胸から上を模した﹁胸像﹂もある。彫刻の小作品としては、小立像、飾り板 (Plaquette) 、メダルや貨幣などがある。

近代美術および現代美術では、音響彫刻、光の彫刻、環境彫刻、路上彫刻、動く彫刻、ランド・アート、サイトスペシフィック・アートなど、従来存在しなかった形態の多様な彫刻が追加された。彫刻はパブリックアートの重要な形態である。庭園の中に彫刻を集めて設置してあるものは彫刻庭園と呼ばれる。

イースター島の﹃モアイ像﹄。ここでは大型彫刻への資源集中が大きな 政治的影響力を有していた可能性がある。

彫刻の最も普遍的な目的の1つは、宗教と何らかの形で関わりを持つことにある。偶像は多くの文化で一般的だが、オリンピアのゼウス像みたいな巨像ではないことも多い。エジプト神殿の最奥部にある聖域の偶像は何一つ現存していないが、最大の神殿でも︵偶像の大きさは︶明らかにかなり小型である。同じことはヒンドゥー教にもしばしば当てはまり、非常に単純な形状をした古代のリンガ︵シヴァ神を表す、男性生殖器を象徴した円柱像︶が最も一般的である。仏教は宗教的人物の彫刻を東アジアにもたらし、以前ここには同様の伝統がなかったと思われるが、恐らく古代中国の璧や琮のような単純な形状には宗教的意義があったとされている。

個人的な所有物としての小型彫刻は先史時代芸術の最初期まで遡り、パブリックアートとして使われる非常に大型の彫刻︵見た人達に支配者の権力を特に印象づけるもの︶は少なくとも約4500年前のギザの大スフィンクスまで遡る。考古学や美術史では、文化における大型彫刻やモニュメント彫刻の出現︵時にはその消失︶が大きな意味を持つと考えられるが、その発祥をたどるのは記録に残らない木材ほか腐敗しやすい素材による彫刻の存在が推定されるため、しばしば複雑になる[9]。

トーテムポールが、考古学にとって痕跡が消失しかねない木材でできた伝統的なモニュメント彫刻の一例である。モニュメント彫刻を製作するため資源を調達する能力は、一般に非常に重い素材を運搬したり、彫刻を製作する行為に報酬を渡すため、社会組織の観点で比較的高度な文化の証しだと考えられる。古代中国青銅器時代の三星堆遺跡で近年、等身大の2倍以上ある人物像が思いがけず発見されたため、はるかに小型の青銅器だけが従来知られていた初期の中国文明について支持されていた考察の多くが通用しなくなった[10]。

インダス文明など一部の先進的な文化は、非常に洗練された小立像を製作しているが、モニュメント彫刻を一切持たなかったと考えられている。ミシシッピ文化は、崩壊した時に石の小像があり、その使用に向けて進歩していたようである。古代エジプトやイースター島などの文化では、ごく初期段階から非常に大規模なモニュメント彫刻に膨大な資源を費やしていたと考えられている。

ヨハネス8世パレオロゴスのメダル、1435年ピサネロ作。最初の肖 像メダル

昔の時代を含む彫刻の収集は、ギリシャ、中国、メソアメリカで約2000年前にさかのぼり、現代の博物館が発明される遥か昔から多くの蒐集物が半官半民の展示で鑑賞可能だった。20世紀以降、大型彫刻における比較的制限されていた主題の範囲が大きく広がり、抽象的な主題やあらゆる種類の表現が今では一般的である。今日では、多くの彫刻が画廊や美術館での継続展示向けに作られており、ますます大規模な作品を搬送したり保管する能力がその要因となっている。装飾のついた小型の置物は大半が陶磁器で、ロココ時代やタナグラ人形が主要産業だった頃の古代ギリシアや、東アジア美術および先コロンブス期美術で存在しており、昨今では人気が高い︵ただし奇妙なことに近現代芸術では無視されている︶。家具や他のオブジェ向けに彫刻された小型装飾具は古代まで遡り、ニムルドの象牙細工やバグラームの象牙のほか、ツタンカーメンの墓からも発見されている。

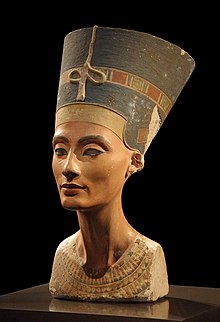

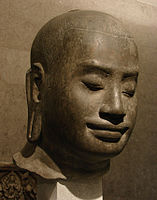

肖像彫刻は、エジプト︵紀元前32世紀の支配者を示す﹃ナルメルのパレット﹄︶およびメソポタミア︵紀元前2144-2124年のラガシュを統治した﹃グデアの像﹄27体が現存︶で始まった。古代ギリシアや古代ローマにおいて、肖像の立像が公共の場に建てられることはほぼ最高の名誉の証しであり、貨幣に刻印される可能性もあったほど優れた人物の大願であった[11]。エジプトや近東など他の文化では公共像がほぼ独占的に支配者の庇護で、それ以外の裕福な人々は墓の中にのみ描かれていた。約3,000年前のオルメカ巨石人頭像に始まる先コロンビア文化で、支配者は典型的に肖像を与えられた唯一の人達である。東アジアの肖像彫刻は完全に宗教的で、主要な聖職者︵特に僧院の創設者︶が彫像として記念されたが、支配者や祖先の像は存在しなかった[要出典]。地中海域における彫刻の伝統は、中世になると当初は墓の彫像そして貨幣のためだけに復活、ルネサンスで大きく発展して個人的な肖像メダルなどの新たな形を生み出した。

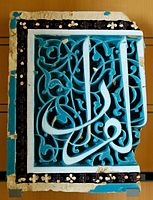

動物は、彫刻にとってヒトの姿と共に最も古い主題であり、常に人気があり、時には現実的な生物だが想像上の怪物であることも多い。中国では、動物と怪物が墓や寺院の外にある石の彫刻にとってほぼ唯一の伝統的主題である。植物のモチーフは宝石や装飾的なレリーフでのみ重視されるが、これらはビザンチン美術およびイスラム美術のほぼ全ての大型彫刻を形成しており、パルメットやつる巻き︵唐草模様︶などのモチーフは2000年以上にわたって洋の東西を行き来しており、ユーラシアほぼ全域の伝統で非常に重要である。

世界中の先史時代文化の多くに見られる彫刻形態の1つが、儀式用途や展示や供物など何らかの形で、実用的でない貴重な素材で製作された日常の道具・武器・器の特別なバージョンである。翡翠やその他の緑色岩は、中国、オルメカ︵メキシコ︶、新石器時代のヨーロッパで使用され、初期のメソポタミアでは大型陶器の形状が石で製作された。青銅は、オックスボローの短剣 (Oxborough Dirk) のように大型の斧や太刀としてヨーロッパおよび中国で使用された。

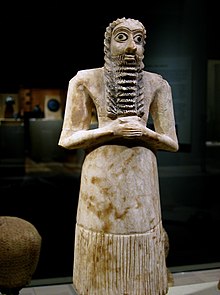

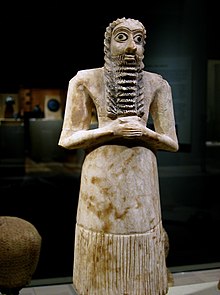

シュメール人の男性崇拝者、貝の目を付けたアラバスター。紀元前27 50-2600年

彫刻に使用される素材は多様で、歴史を通じて変化している。優れた耐久性を備えた古典的素材は、金属、青銅、石、陶器であり、耐久性は低いが安価な選択肢として、木材、骨、角がある。金、銀、翡翠、象牙などの貴重な素材は、小さな高級品や時にはクリセリファンティン︵金や象牙をちりばめた︶立像のような大型作品で用いられることが多い。より一般的で安価な素材はより広く消費される彫刻に使用され、これには広葉樹︵コナラ属、ツゲ属、シナノキ属など︶やテラコッタなどの陶器、蝋︵鋳造用の模型にとって非常に一般的な素材︶、ピューターや亜鉛︵スペルター︶などの鋳造金属が含まれる。しかしそれ以外の膨大な数の素材が彫刻の一部として、民族誌作品や古代の作品で現代のものと同じくらい使われていた。

彫刻は塗装されることも多いが、一般的に歳月または復元者によってその塗装は失われてしまう︵例えばエルギン・マーブルの研磨行為など︶。彫刻を作る際には、テンペラ、油絵、金箔、家庭用絵具、エアロゾル、エナメル、サンドブラストなど多くの塗装技術が使われている[6][12]。

多くの彫刻家は、芸術を生み出す新たな手法および素材を模索している。パブロ・ピカソの有名な彫刻﹃雄牛の頭部 (Bull’s Head) ﹄には自転車の部品が含まれていた。アレクサンダー・カルダーや他のモダニズム彫刻家は塗装された鋼鉄を使用した。1960年代以降はアクリルなどのプラスチック類も使用されている。アンディー・ゴールズワージーは、自然界にあるほぼ完全に自然の素材から非常に儚い彫刻を製作している。氷の彫刻、砂の彫刻、気体の彫刻 (gas sculpture) など一部の彫刻は意図的に短命である。近年の彫刻家は、ステンドグラス、工具、機械部品、ハードウェア、消費包装を使って作品を製作してきた。彫刻家は時にファウンド・オブジェを使い、中国の供石は何世紀にもわたって評価されている。

アフェア神殿から出土した後期ギリシア大理石人物像、紀元前500年 頃。顔料痕跡の分析に基づいて、本来の塗装されていた外観を現代に再構築したもの[13]。

石の彫刻は、粗い天然石の塊が管理された削岩によって何らかの形象をなす古代からの活動である。素材の永続性ゆえ、最古の社会でも何らかの形の石工に従事していた証拠を見つけられるが、エジプト、ギリシャ、インド、ヨーロッパみたいに彫刻に適した石が世界のあらゆる地域にあるわけではない。ペトログリフ︵岩の彫刻とも呼ばれる︶は恐らく最も初期の形で、岩面の一部をその場で刻んだり、突いたり、彫ったり、削って除去することによって図像を創出したものである。モニュメント彫刻は大型の作品で、建造物に取り付けられる建築彫刻もその範疇である。ハードストーン彫刻は、翡翠、水晶、玉髄︵瑪瑙、オニキス、カーネリアンの類︶といった半貴石の美術品を目的とした彫刻であり、この方法で作られたオブジェの一般用語である。アラバスターや石膏は小さな作品向けで、彫りやすく比較的耐久性のある柔らかい鉱石である。カメオなどの彫刻を施した宝石 (Engraved gems) は、もともと印章を彫った指輪で使用された。

オリジナル石像の模刻︵これが古代ギリシア彫像にとって非常に重要だった︶は、伝統的なポインティング[注釈 3]とフリーハンドの手法を併用することで達成された。ポインティングでは、原型を囲む木枠に正方形のグリッドを着けて、グリッド上の位置と石像個々の点との一連の距離を測定し、この情報を活用してブロックに彫刻を施すことで複製品が製作される[15]。

ルートヴィヒ・ギース作﹃Refugees︵難民︶﹄鋳鉄板8x9. 8cm、1915年

青銅や関連の銅合金は、鋳造金属彫刻にとって最古かつ今でも最も普及している金属である。鋳造の青銅彫刻は、日本だとしばしば﹁ブロンズ像﹂と呼ばれる。一般的な銅合金は、固まる直前に僅かに膨張するという珍しくも望ましい特性を有しているため、金型の些細なディテールまで埋めてくれる。特に様々な陶土や石の素材と比較した場合、銅合金の強度と延性は動きのある人物像を製作する際の利点である。金は最も柔らかく貴重な金属であり、ジュエリーには非常に重要である。銀はハンマーや他の道具で作業するのに十分柔らかく、鋳造にも適している。彫金は金細工や銀細工で使われる技法のひとつである。

鋳造とは、予め作り上げた中空の型に液体の材料︵青銅、銅、ガラス、アルミニウム、鉄︶を注入して、その後固化させる一連の製造工程である。固体鋳造はその後型から排出されたり切り離されて工程を完了するが[16]、鋳造完成に続いて﹁低温作業(cold work)﹂の最終段階を行う場合もある。鋳造は、熱して溶かした金属や、材料を混ぜ合わせると常温で硬化する様々な素材︵エポキシ、コンクリート、石膏、粘土など︶などの形成に用いられることが多い。鋳造は、他の方法では製作が困難だったり不経済になる複雑な形状を作るのに最もよく使用される。現存する最古の鋳造物は、メソポタミアで出土した紀元前3200年の銅製カエルである[17]。固有の技法には、ロストワックス鋳造、石膏鋳造、砂型鋳造などがある。

溶接は、異なる金属片を一緒に融合させて異なる形状やデザインを作る工程である。溶接には、ガス溶接、被覆アーク溶接、MIG溶接、TIG溶接など様々な形態がある。ガス溶接は鋼の彫刻を製作する際に最も一般的な溶接の方法で、なぜなら鋼の成形では最も簡単な方法であるうえ接合部を最も綺麗にかつ目立たなくできるためである。また、ガス溶接彫刻の製作で多用されるのが鍛造である。鍛造は、軟化する温度まで金属を加熱してから異なる形状に成形する工程である。典型例として、鋼棒の端を加熱して赤くなった先端を金床に乗せてハンマーで叩くなどして成形加工を行う。

デイル・チフーリの2006年の作品︵吹きガラスを使用︶

ガラスは広範な作業技術を介して彫刻に使われる場合もあるが、大型作品での使用は近年始まったものである。彫り刻むことも可能だがかなりの困難を伴い、日本では江戸切子などの例が知られている。西洋ではローマのリュクルゴスの聖杯が独特な作品である[18]。高温注型は、砂をプレス成型したりグラファイトを彫ったり精巧な石膏・シリカ製の型に溶融ガラスを注入することで実行可能である。窯鋳造ガラスは、窯でガラス塊を液体になるまで加熱して、窯の下に置いた金型にそれを流し込む。ガラスはまた吹きこんだり手工具を用いて高温彫刻されたりもする 。近年の技法には、チゼル彫り、ケイ酸ポリマーや紫外線を用いた板ガラス接着、などがある[19]。

木彫りの菩薩像、中国宋王朝の作品。上海博物館所蔵

キリストの磔刑︵部分︶、木と多色塗装。1793年ホセ・ルハン・ペ レス作

木彫りは非常に広く実践されているが、他の主要素材に比べてはるかに現存が少なく、腐敗、昆虫による損傷、火災に対して脆弱である。したがって、多くの文化の美術史において木の彫刻は重要ながら隠れた要素となっている[9]。屋外の木彫りは世界の大部分の地域で長持ちしないため、トーテムポールの伝統がどのように発展してきたのかは殆ど分かっていない。特に中国や日本の最も重要な彫刻の多くが木材で、アフリカ彫刻の大部分やオセアニアなどの地域の彫刻も木材である。

木は軽いので、仮面ほか持ち運びを意図された彫刻に適しており、非常に精細なディテールを製作することができる。作業するのは石よりも遥かに簡単である。大半の場合、彫った後に塗装されるが、塗料は木材よりも定着しづらく、現存作品では︵着色が︶しばしば失われている。典型的にはジェッソや漆喰などの下地が木に施され、その後で塗料が用いられる。

彫刻家アダム・クラフトの自画肖像。ニュルンベルク聖ローレンツ教会、 1490年代

世界的に、彫刻家は一般的に作品に署名が入れられない熟練職人の立場にあった。例えば中国など彫刻が絵画と威信を共有しない一部の伝統では、このことが彫刻自体の地位に影響を及ぼしている[22]。フィディアスなどの彫刻家が著名になった古代ギリシアでも︵彼らは他の工匠と同程度の社会的地位を持っていたようだが︶、一部の作品に署名があるとはいえ恐らく彫刻家はさほど大きな金銭報酬を得ていなかったと考えられている[23]。中世では、12世紀にギスレベルトゥスなどの芸術家がたまに自分の作品に署名し、特にイタリアではトレチェント以降にアルノルフォ・ディ・カンビオそしてニコラ・ピサーノと息子ジョヴァンニ・ピサーノなどの︵署名を入れた︶立像が各都市で取り合いになった。金細工師や宝石商は貴重な材料を扱っていて銀行家としてしばしば力を増し、強力なギルドに所属してかなりの地位を持つようになり、市民事務所を構えることも多かった。また多くの彫刻家が他の美術で修練を積んだ。アンドレア・デル・ヴェロッキオも絵を描き、ジョヴァンニ・ピサーノ、ミケランジェロ、ヤコポ・サンソヴィーノは建築家であった。一部の彫刻家は大規模な工房を保持していた。ルネサンスでも、作品の物理的性質が芸術における彫刻の地位を引き下げるものとしてレオナルド・ダ・ヴィンチや他の人達から認識されていたが、恐らくミケランジェロの評判がこの長年あった思想を押しとどめた[要出典]。

ミケランジェロ、レオーネ・レオーニ、ジャンボローニャといった盛期ルネサンスの芸術家以降は、彫刻と絵画の相対的地位に関する論戦時期を経て、彫刻家が裕福になって尊敬され、宮廷芸術家の仲間入りを果たした[24]。建造物につける装飾彫刻家の多くは職人のままだったが、個々の作品を生み出す彫刻家は画家レベルとして認識された。18世紀以降やそれ以前の彫刻もまた中流階級の門徒を魅了したが、そうなるのは絵画よりも遅かった。女性彫刻家は女性画家よりも現れるのに時間がかかり、20世紀まではさほど目立たなかった。

種別[編集]

基本的な区分は、土台を除いて他の壁面と接しない彫像のような丸彫りと、少なくとも部分的に背景面とくっついている浮き彫りである。浮き彫りは、壁からの突出度合いに応じて低浮彫り、高浮彫り、中浮彫りに分類されることが多い[7]。低浮彫りに関しては﹁薄肉彫り﹂﹁浅肉彫り﹂とも呼ばれる。沈め彫りは古代エジプトで多用された技法である。浮き彫りは、丸彫りで成し遂げることが困難な大人数の集まりや物語の主題を伝えるのに一般的な彫刻媒体であり、建物に取り付ける建築彫刻でも他の小物を装飾する小規模な彫刻でも用いられた典型的な技法である。また浮き彫りは直立した石碑や石板を装飾する場合もあり、しばしば碑文まで含めて彫刻される。 もう一つの基本的な区分が、石や木など既存の塊から素材を除去する彫刻︵カービング︶の技法と、材料から作品を形作ったり構築したりする塑造︵モデリング︶の技法である。鋳造、プレス加工、射出成形などの技術は複数の模刻製造を可能にしている。彫刻と塑造という二つの技法を指して﹁彫塑﹂と呼ぶこともある[8]。

目的と主題[編集]

素材と技法[編集]

石[編集]

金属[編集]

ガラス[編集]

陶土[編集]

陶土は彫刻にとって最も古い素材の一つで、粘土もまた金属で鋳造された彫刻の多くで鋳造に向けて最初に塑像されたりする媒体である。彫刻家は、石膏、蝋、未焼成粘土、プラスチック粘土などでマケットと呼ばれる小型の予備作品︵彫刻の雛型︶を構築することも多い[20]。多くの文化が器としての機能と彫刻的な形を兼ね備えた陶製品を生み出しており、陶製の小立像は西洋近代文化にあるのと同じくらい人気が高い。印章や型は、古代ローマやメソポタミアから中国に至るまで古代文明の大半で使用されていた[21]。木彫り[編集]

彫刻家の社会的地位[編集]

アンチ彫刻運動[編集]

詳細は「聖像破壊運動」を参照

アニコニズム︵反偶像主義︶はユダヤ教に限定されていたが、この宗教は19世紀まで具象彫刻を受け入れなかった[25]。ただし初期キリスト教に拡大する前、当初は大型彫刻を受け入れていた。キリスト教と仏教では、彫刻が非常に重要なものとなった。キリスト教の東方正教会はモニュメント彫刻を一切受け入れたことがなく、イスラム教は浮彫りのごく小さな像やアルハンブラ宮殿の噴水を支える有名なライオンのような有効機能を果たす一部の動物像を除き、ほぼ全ての具象彫刻を一貫して拒絶してきた。多くのプロテスタント形態もまた宗教的な彫刻を受け入れていない。初期キリスト教や16世紀宗教改革のビルダーシュトゥルムから、2001年のタリバンによるバーミヤーン遺跡の仏像破壊まで、多くの彫刻で宗教的動機による聖像破壊運動が起こっている。

ホーレ・フェルスのヴィーナス。後期旧石器時代の35,000-40, 000年前に遡る初期オーリニャック文化で作られたとされる彫刻で、素材にマンモスの牙が使われている。ドイツのシェルクリンゲン近郊で2008年に発見。ルーヴェンメンシュと並び、先史時代最古の造形美術の例。

間違いなく最初期といえる彫刻の例が、後期旧石器時代の初期にヨーロッパと南西アジアで活動していたオーリニャック文化に属するものである。この文化の人々は最初期の洞窟壁画を幾つか製作したほか、精巧に作られた石器、手づくりのペンダント、ブレスレット、象牙ビーズ、骨笛、ならびに三次元の小立像を作っていた[26][27]。

ドイツのホーレンシュタイン・シュターデル地区で見つかった高さ30cmのルーヴェンメンシュは、ケナガマンモスの象牙から彫られた擬人化のライオン人間像である。それは約35,000-40,000年前に遡るもので、ホーレ・フェルスのヴィーナスと共に知られている最古の造形芸術の例である[28]。

現存する先史美術は持ち運べるほどの小型彫刻で、ヴィレンドルフのヴィーナス︵24,000-26,000年前︶など女性を模したヴィーナス小像の一群が中央ヨーロッパ全域で発見されている[29]。約13,000年前のスイミング・レインディア︵泳ぐトナカイ︶は、後期旧石器時代美術における動物の骨や角を彫ったマドレーヌ文化の中で最も優れたものの1つで、彫り刻んだ作品として数は多いものの彫刻として分類される場合もある[30]。最も大きな先史時代の彫刻はフランスのテュック・ドドゥベール洞窟で見つかっており、そこでは熟達した彫刻家が約12,000-17,000年前にへら状の石器と指を使って粘土で2頭の大型バイソンの模型を作りあげた[31]。

ヨーロッパでは中石器時代初期に具象彫刻が大幅に減少し[32]、ローマ時代まで実用的な小物のレリーフ装飾に比べて芸術は普遍的要素でなかったものの、欧州鉄器時代からのグンデストルップの大釜や青銅器時代からのトルントホルムの太陽馬車など幾つかの作品が存在する[33]。

歴史[編集]

先史時代[編集]

ヨーロッパ[編集]

アジア[編集]

古代オリエントからは、紀元前約9,000年の等身大の石像ウルファマン︵バルックルギョル像とも︶が現在のトルコで見つかっている。同じく現在のヨルダンからは紀元前7200年-6500年頃のアイン・ガザルの像が見つかっており、こちらは漆喰とアシでつくられた彫像15体で、両側に頭が二つある像などもある。人や動物の姿をした小さな粘土像は、新石器時代から近東のほぼ全域で発見されており、多かれ少なかれ同地域で継承される伝統の始まりを表している。 東アジアからは、中国で紀元前5000年以上前の新楽遺跡から﹁図騰鳥﹂という木の彫刻が発見されている[34]。日本では、縄文時代の遺跡から土偶が多数出土している。土偶は人の姿を模したものだが、大きさは縄文の女神︵日本最大とされるもので国宝︶でも高さ45cmの小立像である[35]。-

『ヴィレンドルフのヴィーナス』約24,000-26,000年前。

-

『ローセルのヴィーナス』約27,000年前の後期旧石器時代。ボルドー博物館(フランス)所蔵。

-

﹃ウルファマン﹄紀元前9000年頃。素材は砂岩で高さ1.8m。シャンルウルファ博物館︵トルコ︶所蔵。

-

『トルントホルムの太陽馬車』恐らく紀元前1800-1500年頃。片方は金箔でもう一方は「未判明」。

古代オリエント[編集]

ウルク (メソポタミア)の統治するウルク期には、ウルクの大杯や円筒印章などの洗練された作品の製作が見られた。グエノル・ライオネスは紀元前3000-2800年頃の、エラムで出土した小型の半獣半人像︵ライオン+人︶である[36][37]。やや後年に目の大きな司祭や崇拝者の人物像が数多く見られ、主にアラバスター製で高さは最大30cm程、神殿が祀る神々の偶像であったが、現存しているものは殆ど無い[38]。シュメール王朝およびアッカド帝国時代の彫刻は一般に大型で、目を見開いており長いひげを生やした男性だった。多くの傑作がウルにある王家の墓︵紀元前2650年頃︶で発見されており、牡山羊の像や銅の牡牛像 (Copper Bull) 、そしてウルの竪琴についている牡牛の頭部像などがある[39]。

紀元前10世紀の新アッシリア帝国勃興前後の時代から、メソポタミア美術は、円筒印章、比較的小さな丸彫りの像、様々な大きさのレリーフの形で沢山現存している[40]。バーニーの浮彫はフクロウとライオンを従えた翼のある女神像で、尋常でないほど精巧かつ比較的大型(50 x 37cm)のテラコッタ彫刻である。これは紀元前1900-1800年頃のもので、鋳型が使された可能性もある[41]。石柱、奉納物、または恐らく勝利を記念したり饗宴を描いたものも寺院から発見されているが、これらは公的な物とは異なりそれらを説明する碑文が欠落している[42]。ハゲワシの石柱 (Stele of the Vultures) の断片は、彫り刻んだタイプの初期例で[43]、アッシリア王シャルマネセル3世の黒色オベリスクは、大型で後期の作品である[44]。

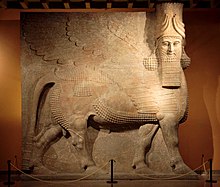

アッシリア人によるメソポタミア全域および多くの周辺地域の征服は、その地域が以前知っていたよりも広大かつ裕福な国家を作り出し、宮殿や公共の場所で非常に壮大な芸術が生みだされた。間違いなくそれは隣接するエジプト帝国の芸術の壮麗さに合致するよう部分的に意図されたものであった。以前の国とは異なり、アッシリア人は容易にイラク北部で採れた彫刻用の石を使えるようになり、大量にそうした。アッシリア人は、宮殿用の石材に戦争や狩猟の場面を盛り込んで詳細に物語を綴るレリーフ様式︵いわゆるアッシリア彫刻︶を生み出した。﹃アッシュールバニパルの獅子狩り﹄﹃ラキシュのレリーフ﹄などの素晴らしい蒐集物を大英博物館が所蔵している。彼らは丸彫りの彫刻を製作した例がほとんどなく、例外は人間の頭をした巨大な守護者像ラマッスで、これは長方形ブロックの両側に高浮彫りで彫られたもので頭部が効果的な丸彫りである。この地域を支配する前でさえ、彼らはしばしば非常に情熱的かつ洗練されたデザインを持つ円筒印章の伝統を続けていた[45]。

-

グエノル・ライオネス、紀元前3000年頃。高さ8.3cm

-

グデア像18体のうち1体、紀元前2090年頃。

-

『アッシュールバニパルの獅子狩り』の一部、紀元前640年頃のニネヴェ

古代エジプト[編集]

「古代エジプト美術#アマルナ様式」も参照

古代エジプトのモニュメント彫刻は世界的に有名であるが、洗練された繊細な小型作品がもっと多数存在する。エジプト人は、非常に明るい日光に適した沈み浮彫りという独特の技術を使った。レリーフの主人物は絵画と同じ図の慣習に従い、脚と頭は横向きなのに胴体は正面から見せている[46]。これは早くもエジプト第1王朝﹃ナルメルのパレット﹄に現れる。しかし、他の場所と同様にこの慣習は捕虜や死体など何らかの活動に従事する様子を描いた軽微な人物には使われない[47]。それ以外の慣習では、男性像を女性のよりも暗くしている。非常に慣習的な肖像は紀元前2,780年以前のエジプト第2王朝に現れ[48]、アケナテンのアマルナ時代美術は例外だが[49]エジプト第3王朝の一部にも見られ、統治者の理想化された特徴は他のエジプト美術の慣習と同じくギリシャによる征服後まで殆ど変化しなかった[50]。

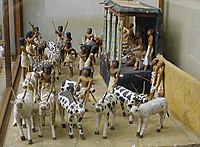

エジプトのファラオは常に神とみなされていたが、ファラオを別の神格として表現する場合を除き、他の神々は大型彫像でさほど一般的ではない。ただし、他の神々は絵画やレリーフで頻繁に示されている。アブ・シンベル大神殿の外にある有名な巨大な彫像4体の列は、それぞれ典型年代のラムセス2世を示したもので、ここの像は非常に大型である[51]。神々の小さな姿またはその動物の擬人化は非常に一般的で、陶器などの普及した材料に見られる。最も大きな彫刻はエジプトの神殿や墓から出土したものが現存している。カーの像 (Ka statue) という考えは遅くともエジプト第4王朝(紀元前2680-2565年)に確立された。これらは魂のカーにとっての休息場所として墓に入れられたもので、エジプトは千年以上にわたり気候が木材を現存させられる世界でも数少ない場所の一つであるため、裕福な管理者夫婦のさほど慣習化されていない彫像が数多く存在する。のっぺりした無毛の頭 (Reserve head) は特に自然主義的である。初期の墓には、故人があの世で自分の生活様式を続けるために必要な奴隷、動物、建物、ボート等の品々の小型模型が入れられ、後世にはウシャブティ︵埋葬用の小人形︶も入れられた[52]。

ヨーロッパ[編集]

古代ギリシア[編集]

詳細は「古代ギリシアの彫刻」を参照

古代ギリシアの彫刻最初の独特な様式は初期青銅器時代のキクラデス文明期(紀元前3000年)に発展し、そこでは大理石像︵通常は女性で小型︶が幾何学様式に単純化されて優美に象られている。腕を正面で交差させた立ち姿が最も典型的だが、ハープ奏者の椅子に座った複雑なポーズを見せる像もある[54]。

その後ミノア文明とミケーネ文明がシリアなど他地域からの影響を受けて彫刻をさらに発展させたが、クーロス像が登場したのは紀元前650年頃のアルカイック期である。これらは神殿や墓で発見されている青年の大きな裸身立像で、服を着た女性のコレー像などもあり、いずれもアルカイック・スマイルの表情を浮かべている。像には様々な役割があり、時には神々を表したりクロイソスのクーロス像のように墓に埋葬された人物を示すこともあった。それらは明らかにエジプト様式およびシリア様式の影響を受けているが、ギリシア芸術家はその様式内で多くの実験を試そうとした。

6世紀にギリシア彫刻は急速に発展し、さらに自然主義的になり、物語の場面では人物のポーズがより活発で多彩であるが、依然として理想化された慣習の内側にいた。アテネのパルテノン神殿など各神殿に彫刻を施したペディメントが追加され、そこにあった約520体の人物像を使ったペディメントは紀元前480年のペルシアによるアテネ包囲戦後に幸運にも新しい建物の内装として使用され、気候影響のない未劣化状態で1880年代に再発見された。それ以外の重要な建築彫刻の遺物は、イタリアのパエストゥム、ケルキラ、デルポイ、エギナ島のアフェア神殿から来たものである[55]。大部分のギリシア彫刻には、もともと複数の彩色が施されていた[注釈 4][56]。ニイ・カールスベルグ・グリプトテク美術館︵デンマーク︶では、本来の色彩に関する広範な研究および再構成の着色復元を行なっている[57][58]。

-

キクラデス文明期の像、紀元前2700-2300年。女性の頭部像で高さ27cm

-

キクラデス期の女性小立像、紀元前2500-2400年頃、高さ41.5cm

-

ミケーネ文明の作品、紀元前1600-1500年。額に金の角と薔薇飾りがついた銀製リュトン

-

等身大のクーロス像、紀元前590-580年頃。メトロポリタン美術館(米ニューヨーク)所蔵

-

アフェア神殿の東側ペディメントにあったアルカイック後期の戦士像、紀元前500年頃

古典期[編集]

古典期の初期段階からはオリジナルの遺物が少なく、これは古典前期[注釈 5]様式と呼ばれたりもする。当時の自立彫像は大半がブロンズ︵当時は鉄くず程度の価値だった︶で造られた。前期様式では紀元前500年頃にレリーフが、そして直後の紀元前480年-前450年頃に彫像が現れた。人物の比較的堅いポーズは、リラックスした非対称の旋回位置と斜めの視点が一般的になり、意図的に求められた。これは解剖学のさらなる理解と彫刻された人物の調和のとれた構造とが組み合わさったものであり、従来は存在しなかった目的としての自然主義的表現だった。1829年からのオリュンピア=ゼウス神殿の発掘調査が紀元前460年頃からの最も大規模な遺跡群を明らかにしており、その多くがルーヴル美術館にある[60]。

﹁古典の隆盛﹂期は紀元前450-前400年頃の数十年だけ続いたが、芸術面に多大な影響を与え、当初から現存している数は非常に限定的だが特別な威信を保っている。最も知られている作品がパルテノン神殿の大理石で、前465-425年頃に活躍した古代ギリシア彫刻家フィディアス率いる一団によって施工されたものである。また彼は古代世界の七不思議の一つであるオリンピアのゼウス像︵巨大なクリセラファンティン、前432年頃︶やアテーナー・パルテノス像、パルテノンの偶像、パルテノンの隣に立っていた巨大ブロンズ像のアテナ・プロマチョスでも有名だった︵これらは全て失われてしまったが、多くの記述から知られている︶。彼はまた、エルメス・ルドヴィージを含む後世の複製品からのみ知られている幾つかの等身大ブロンズ像の製作者ともされている[61]。

古典隆盛様式ではリアリズムが発展し続けて人物像は洗練を遂げ、ドレープ(服のひだ)の描写が向上、それを用いて動的ポーズの印象を付け足した。表情は、戦闘場面でも一般的に非常に抑制された。レリーフやペディメントにおける人物集団の構成は、複雑さと調和の組み合わせであり、この手法は西洋美術に永続的な影響を与えた。レリーフは実際のところ非常に高所にあり、パルテノンでは戦士の脚の大部分が背面壁から完全に切り離されており、欠落部分も同様である。この高所に作られた彫刻はより損傷を被った[62]。古典後期の様式では、プラクシテレスの革新と思われる女性の自立裸身像が発展し、様々な角度から見た時に興味をそそる更に複雑で繊細なポーズや、より表現力豊かな顔を生み出した。どちらの傾向もヘレニズム時代で更に展開されていった[63]。

ペルガモン祭壇にある、ヘレニズム期ペルガモン様式の彫刻。紀元前2 世紀

ヘレニズム期は、通説だと遡ること紀元前323年アレクサンドロス大王の死から始まって、紀元前146年のローマによるギリシア中心地の完全征服または紀元前31年アクティウムの海戦後アレクサンドロス帝国に残った残党後継国家の最終敗北︵すなわち共和制ローマの終焉︶で終わりを迎える[64]。これは以前の時代よりもはるかに長期であるため、少なくとも2つの主な段階がある。活気と若干の感傷と下品さを有する実験の﹁ペルガモン﹂様式、そして紀元前2世紀になると厳格な簡素さと優雅さを備えた古典期への回帰がある。こうした一般化はあるものの、特に後年の模刻だけが知られている場合︵それが通例なので︶年代判定は一般にかなり不確定である。最初のペルガモン様式はその名を冠するペルガモンと特に関連はなく、非常に裕福なその国の王族が最初に古典期の彫刻を蒐集したり模倣して、多くの新しい作品を製作依頼した。そこには新様式の好例であるペルガモン祭壇や古代七不思議であるマウソロス霊廟、バチカン美術館所蔵の有名なラオコーン像などがあり、後期の例では﹃瀕死のガラティア人﹄オリジナルのブロンズ像︵我々が知っているのは実際のところ紀元前228年頃にペルガモンに委託された作品群の一部であり、そこからの﹃ガラテア人とその妻 (Ludovisi Gaul) ﹄[65]もその模刻︶がある。﹃ファルネーゼの雄牛﹄と呼ばれる作品群は、恐らくオリジナルが2世紀の大理石でさらに大型かつ複雑だったという[66]。

ギリシアのテラコッタ製小像は、家庭内の装飾品として非常に普及した

ヘレニズム彫刻では表現される主題の範囲が大幅に拡がった。これは全体的な繁栄の結果であり彫刻で飾られた大きな屋敷を持つ超富裕層も出現したが、家庭に最適と思われる主題︵動物と一緒にいる子供など︶の例が幾つか寺院や公共の場所に置かれていた事実が分かっている。とても普及した家庭用装飾品としてタナグラ人形や他の中心地より工業規模で生産された小さな陶製人形が存在しており、宗教的なものもあれば、動物を表したもの、優雅な衣裳を羽織った女性を表したものもあった。彫刻家は、様々な感情や個人の人柄を伝える表情を表現する熟練技術を有するようになり、異なる年齢や人種をも表現するようになった。霊廟にあったレリーフは、以下の点でかなり異例である。大半の作品が自立像で、ラオコーン像やガリア人の勝利を祝うペルガモン達の像みたいに、360度ぐるっと見られる集団の構成は従来稀だったが普及するようになった。バルベリーニのフォーンは恐らく飲んだ後に眠りに落ちたフォーンを表したもので、この時代の道徳が緩くなった一例であり、英雄には及ばない主題でも大型かつ高価な彫刻を作る環境が整ったことを示している[67]。

アレクサンドロスの征服後、ヘレニズム文化は近東の大部分および中央アジアの一部の宮廷で支配的であり、ヨーロッパ︵特に古代ギリシア植民地が最初に南部の大部分を支配していたイタリア︶の特権階級でますます採用された。ヘレニズム美術や芸術家は非常に広範に拡散し、拡大する共和制ローマ国内およびヘレニズム地域最東端の拡張で仏教に遭遇した時、特に影響を及ぼした。現在のレバノンにあるシドンで発見された巨大ないわゆるアレクサンドロス石棺は、ヘレニズム文化を受けたペルシャ統治者のためにこの時代の初期に恐らく国外追放されたギリシア芸術家によって作られた[68]。この時代の富は、彫刻を施した宝石やカメオ、ジュエリー、金器や銀器など、豪華な形の小型彫刻の生産を大幅に増加させた。

ヘレニズム期[編集]

-

『リアーチェのブロンズ像』紀元前460-340年頃。海から回収された非常に珍しいブロンズ像

-

優雅な女性達。陶器像、紀元前350-300年

-

『馬のブロンズ像』紀元前2-1世紀。メトロポリタン美術館所蔵

-

『サモトラケのニケ』紀元前190年頃。ルーブル美術館所蔵

-

『ミロのヴィーナス』紀元前130-100年頃のギリシア。ルーブル美術館所蔵

-

『ラオコーン像』紀元前200-20年頃、ヘレニズム後期のギリシアだが恐らく模刻の大理石像。バチカン美術館所蔵

-

『ベルヴェデーレのアポロン』130-140年頃、ローマの模刻。オリジナルは、紀元前330-320年頃にレオカレスが作ったとされる。バチカン美術館所蔵

ギリシア時代後のヨーロッパ[編集]

ローマ彫刻[編集]

「ローマ美術#彫刻」も参照

初期のローマ美術は、ギリシャ美術および近隣にあるエトルリア美術︵これ自体が貿易相手国ギリシャの影響を多大に受けた︶からの影響を受けた。エトルリアの特色はほぼ等身大という墓用のテラコッタ肖像彫刻で、通常は石棺の蓋の上に横たわっていて、その当時は片肘を突き上げる食事の姿勢だった。拡大する共和制ローマがギリシア領土を征服し始めると、最初は南イタリアで、それからパルティアの極東を除くヘレニズム世界全体で、高官およびパトリキの彫刻が主にヘレニズム様式の延長線上のものとなった。特にローマ時代の模刻のみ現存しているギリシア彫刻が多いため、具体的にローマの要素を解きほぐすのは困難である[70]。紀元前2世紀までに﹁ローマで活動する彫刻家の大半﹂がギリシア人であり[71]、コリントスの征服(紀元前146年)などで奴隷にされた者も多く、大半がギリシア人かつ多くの場合奴隷でもあった彫刻家は、名前が記録されることが稀だった。戦利品や強奪または商取引の結果として、膨大な数のギリシア彫像がローマに輸入され、しばしば神殿が再利用のギリシア作品で装飾された[72]。

イタリア生来の様式は墓の慰霊碑で見ることができ、これは殆どの場合裕福な中流階級ローマ人の肖像胸像で現れ、肖像は間違いなくローマ彫刻の主な強みである。名門諸家の葬儀での行列に身に着けたり、さもなくば家に展示されていた先祖の仮面の伝統からは現存するものは何もない。ただし現存する多くの胸像は、恐らくスキピオ家の墓や後世では郊外の霊廟みたいな大家族の墓に収められた先祖の像を表すものに違いない。ルキウス・ユニウス・ブルトゥスと思われる有名な頭部ブロンズ像は年代に異論も多いが、共和制の下におけるイタリア様式の非常に稀な現存するブロンズ媒体と見なされている[73]。同様に、共和制後期の硬貨にも厳格で力強い頭部が見られ、帝国時代には硬貨だけでなく地方都市のバシリカに設置されるため帝国周辺に送られた胸像が、帝国を喧伝する主な視覚形態だった。ロンディニウムにもネロの巨像に近いものがあった︵とはいえローマにある高さ30mのネロの巨像よりはだいぶ小さい︶が現在は失われてしまった[74]。

アラ・パキスにあるアウグストゥス像、紀元前13年。グレコ=ローマン 様式

ローマ人は一般的に歴史や神話から出た英雄的偉業の独立したギリシア作品と競争しようとしなかった。しかし早い段階からレリーフで歴史的作品を製作しており、物語のレリーフが周りに連続で取り巻いているローマの戦勝記念塔で最高潮に達する。そのうちトラヤヌスの記念柱(113年︶とマルクス・アウレリウスの記念柱(193年)がローマに現存しており、そこのアラ・パキス︵平和の祭壇、紀元前13年)は最も古典的かつ洗練された公的なグレコ=ローマン様式[注釈 7]の代表である。それ以外の主な例では、コンスタンティヌスの凱旋門で初期に再利用されたレリーフ、アントニヌス・ピウスの記念柱(161年)の基礎部分[76]、大理石レリーフの安価な陶器版であるカンパーナのレリーフがあり、浮彫りの趣向は帝国時代から石棺にまで拡大された。豪華な小型彫刻のあらゆる形状が愛用され続け、銀製ウォレン・カップ、ガラス製リュクルゴスの聖杯そしてゲメ・アウグスティアやフランスの大カメオ[注釈 8]などの大型カメオにあるようにその品質は非常に高くなった[78]。人口の多い広域向けに、浮彫り装飾の施された陶製花瓶や小さな置物が大量かつしばしば相当な品質で生産された[79]。

2世紀後半の﹁バロック﹂段階を経て[80]3世紀になると、ローマ美術は古典的な伝統彫刻を概ね放棄したか、単に製作することができなくなった︵変化の原因については様々な議論がある︶。最も重要な帝国のモニュメントでさえ、当時は 優雅さを削ぎ落して権力を強調する単純な構成であり、厳めしい正面向きでずんぐり体型の目の大きな人物像が見られた。対照をなす有名なものがローマにあるコンスタンティヌスの凱旋門(315年)および新首都コンスタンティノープルから来たテトラルキア四帝像︵305年頃、現在はベネチアにある︶である。エルンスト・キッツィンガーは、両方のモニュメントで同じ﹁ずんぐり体型、堅苦しい動き、対称性と繰り返しを介したパーツの順序づけ、塑像よりも彫り込みを経た容貌や裾ひだ折り込みの表現﹂を発見して﹁この様式の特徴はどこをとっても硬質感、重厚感、堅苦しさの強調で構成されており、即ち古典期伝統のほぼ完全な拒絶である﹂と述べた[81]。

様式におけるこの革命は、ローマ国家と大多数の人々によってキリスト教が採用された時代の直前に、大きな彫像が皇帝だけに使われて大規模な宗教的彫刻の終焉をもたらした。ただし、裕福なキリスト教徒はユニウス・バッススの石棺にあるような石棺のレリーフを依頼し続けており、非常に小さな︵特に象牙の︶彫刻は執政官のディプティク様式に基づいて、キリスト教徒により継承された[82]。

-

エトルリアの石棺、紀元前3世紀

-

『ブルトゥス像』紀元前3-1世紀

-

『プリマポルタのアウグストゥス』紀元前1世紀、皇帝アウグストゥスの像。バチカン美術館所蔵

-

デキウス氏族の墓のレリーフ、98-117年

中世初期とビザンティン[編集]

初期キリスト教はモニュメントのような宗教的彫刻に反対していたが、肖像の胸像や石棺のレリーフおよび執政官用ディプティクなどの小物でローマの伝統は続いていた。こうしたオブジェはしばしば貴重な素材で作られ、また︵知られる限り︶民族移動時代の主な彫刻の伝統であった。それは6世紀サットン・フーの埋葬宝物、スキタイ美術の宝飾品、インスラ美術のキリスト教と動物文様を組み合わせた造形物などに見られる。ビザンティンの伝統継承に続いてカロリング朝美術が象牙彫刻を復活させ、しばしば壮大な装飾写本の宝飾装丁用パネルのほか司教杖先端部や他の小型装具を復活させた。

ビザンティン美術は、素晴らしい象牙レリーフや建築装飾彫刻を生み出したが、モニュメント彫刻は一切復興することなく、丸彫りの小型彫刻もさほど復興しなかった[83]。しかし、西洋ではカロリング朝とオットー家の時期に、宮廷や大きな教会でモニュメント像の生産が始まった。これは徐々に普及して10世紀末から11世紀までに、アングロサクソンの教会にはエッセン大聖堂の黄金マドンナ (Golden Madonna of Essen) のように木枠の周囲を貴金属で覆った明らかに等身大の彫刻が幾つか記録されている。アングロサクソンの例は現存しておらず[84]、1000年以前の大きな非建築型彫刻の例は非常に稀である。最も秀逸なものがゲロの十字架像︵965-970年︶で、これは明らかに最も普遍的な彫刻だった。カール大帝は800年頃にアーヘンのパラタイン礼拝堂にひとつ︵十字架彫刻を︶設置した。これらは特にドイツとイタリアで普及し続けた。北欧世界のルーン・ストーン、スコットランドのピクティッシュ・ストーン、それから英国キリスト教のハイクロス[注釈 9]も恐らく、キリスト教化時代を橋渡しした北方の伝統的彫刻である。

-

象牙の大天使像 (Archangel Ivory) 、525-550年。コンスタンチノープル

-

カロリング朝後期の象牙パネル。恐らくブックカバーを意図したもの

-

『アルバヴィルの三連板』10世紀半ば。象牙製

ロマネスク[編集]

詳細は「ロマネスク」を参照

1000年頃からヨーロッパ全域で︵生産と商業における一般的な経済成長に主導されて︶美術生産の全般的な再生があり、新たなロマネスク様式が西ヨーロッパ全域で使われる最初の中世様式となった。新しい大聖堂や巡礼者の教会はますます建築石のレリーフで飾られ、彫刻については12世紀に教会扉の上にあるティンパヌムそして人物や物語の情景を描写した柱頭 (建築)など、新たな焦点が生まれた。彫刻がある傑出した修道院付属教会には、フランスのヴェズレー教会やモワサック教会、スペインのシロス修道院などがある[85]。

ロマネスク芸術は、彫刻と絵画の両方における非常に活発な様式が特徴である。この時期よりも柱頭が注視されたことはなく、当時の柱頭には人物が数名いる情景全体がしばしば彫り刻まれた[86]。大型で木製のキリストが磔された十字架像 (crucifix) は、玉座にたたずむ聖母[注釈 10]の自立像と同じく、この時代初期にドイツの革新であったが、とりわけ高浮彫りが当時の彫刻の潮流だった。構図には一般に深さがほとんどなく、柱頭やティンパヌムの形にそれらを押し込むには柔軟である必要があった。しっかり囲っている枠との緊張関係︵たまに構成がそこからはみ出る︶がロマネスク美術で繰り返されたテーマである。人物像はその重要性に応じてサイズを変えることが多く、肖像は殆ど存在しなかった。

この時期における象牙や金属といった貴重な素材のオブジェは、モニュメント彫刻よりもはるかに地位が非常に高く、我々は画家や彩飾家や建築家︵石工︶よりも作り手の名前を知っている。琺瑯の装飾を含む金属作品は非常に洗練されてきて、遺物を保持するために作られた多くの壮大な聖櫃が現存しており、最も知られているものがニコラ・ド・ベルダンによるケルン大聖堂の三賢者の聖箱 (Shrine of the Three Kings) である。ブロンズ製のグロスター大聖堂の燭台や真鍮製の聖バルテルミーの洗礼盤(1108-17)が優れた例で、金属鋳造の様式は大きく異なる。前者は非常に複雑かつ情熱的に描かれ、洗礼盤では最も古典的かつ荘厳なモサン様式が見られる。ヒルデスハイム大聖堂にある青銅製の扉と戦勝記念塔、グニェズノ大聖堂の扉 (Gniezno Doors) 、ヴェローナにあるサンゼーノマッジョーレ教会の扉もまた別の重要な現存作品である。手を洗う水の容器︵水差し︶であるアクアマニール (Aquamanile) は11世紀にヨーロッパに導入されたと見られており、しばしば幻想動物の形状だった。現存例の大半は真鍮製である。ロマネスクの硬貨は一般的に美的関心がさほど大きくないが、優れた印判から押された蝋の印章は複数の憲章や文書に現存している[87]。

クロイスターズの十字架 (Cloisters Cross) は、預言者ほか多くの人物を含む複雑な彫刻が刻まれた尋常でないほど大きい象牙製のキリストはりつけ十字架で、これは名前が知られている比較的数少ない芸術家の一人マスター・ヒューゴによるもので、彼は写本にも光を当てた。多くの作品と同じく、それは当初部分的に着色されていた。ルイス島のチェス駒は保存状態の良い象牙の小型作品で、その欠片や破片の多くが司教杖、飾り盾、佩用十字架や同様のオブジェに残っている。

-

『聖バルテルミーの洗礼盤』1108-17年。イエスの洗礼を表したもの

-

ガリシア州(スペイン)のサンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂にある『ポルティコ・ダ・グロリア』12-13世紀頃

ゴシック[編集]

詳細は「ゴシック美術」を参照

ゴシック時代は基本的にゴシック建築によって定義されており、その始点も終点も彫刻における様式の発展とは完全に適合していない。大きな教会、特に扉周辺のファサードは大型のティンパヌムを持ち続けたが、その周囲にも人物彫像の列が広がっていった。シャルトル大聖堂の西側表玄関の彫像(1145年頃)は優雅ながら柱状の伸長を誇張して見せているが、南側袖廊玄関の彫像(1215-1220)はもっと自然主義的な様式で背後の壁からの剥離が大きく、古典的な伝統の意識も若干見られる。これらの傾向は数年後レミ大聖堂の西側表玄関で継続され、そこでは人物像がほぼ丸彫りになり、ゴシックがヨーロッパ全土に広がるにつれて一般的となった[88]

イタリアではニコラ・ピサーノと息子ジョヴァンニがしばしばプロト・ルネサンスと呼ばれる様式を発展させ、これはローマ石棺からの洗練された群衆構成の紛れもない影響を受けたもので、シエナ大聖堂説教壇(1265-68年)、ペルージャにあるマッジョーレ噴水 (Fontana Maggiore) 、ジョヴァンニによるピサ大聖堂説教壇(1301年)のレリーフに見られる[89]。もう一つの古典様式の復活は、1400年頃のフランスにおけるクラウス・スリューテルとその弟子による国際ゴシック様式の作品に見られる[90]。後期ゴシック彫刻は非常に大きな木製祭壇の流行と共に北部で継続し、名工の彫刻と多数の表情豊かな人物像が増えていった。その多くが様々な場所で偶像破壊され、最も多くの現存作品はドイツにある。ティルマン・リーメンシュナイダー、ファイト・シュトースなどは16世紀に入ってからイタリアのルネサンスの影響を徐々に吸収した[91]

石やアラバスターでできた墓の等身大肖像は富裕層で人気を博し、壮大な複数段差のある墓は進化して、ヴェローナのスカリジェレ家の霊廟は教会の外に移動させなければならないほど大きかった。15世紀までに、石の飾壁を買う余裕のない節制する教区向けに、ヨーロッパの大部分を占める英国ノッティンガム産アラバスターの祭壇レリーフを輸出する産業があった[92]。主に俗人向けで多くの場合女性市場向けの小型彫刻が、パリや他幾つかの中心地で結構な産業となった。象牙彫刻の種類には、礼拝の小さな多翼祭壇、聖母子像、鏡匣、櫛、ロマンス文学の情景を描いた棺 (Casket with Scenes of Romances (Walters 71264)) など、結納品として贈呈されたものが含まれた[93]。超富裕層は、デュック・ド・ベリーのホーリー・ソーン聖遺物箱みたいな宝石と琺瑯を精緻にちりばめた世俗的かつ宗教的な金属作品を蒐集し、お金が足りなくなるとそれを溶かして再び現金にした[94]。

-

シャルトル大聖堂の西側表玄関(1145年頃)

-

シャルトル大聖堂の南側表玄関(1215-1220年)

-

『バンベルクの騎士』1237年。ほぼ等身大の馬術石像としては古代以降で最初のもの

-

ウォルターズの棺 (Casket with Scenes of Romances (Walters 71264)) の蓋、1330-1350年

-

鏡匣上部の『Siege of the Castle of Love』1350-1370年。ルーブル美術館所蔵。

-

ドイツ中部のピエタ像、1330-1340年

-

ホーリー・ソーン聖遺物箱の底部『死者の復活』、金と琺瑯と宝石からなる

-

祭壇パネルの一部にある『キリストの復活』1450-1490年。彩色跡のある英国彫刻 (Nottingham alabaster)

ルネサンス[編集]

正式なルネサンス彫刻は、1403年のサン・ジョヴァンニ洗礼堂門扉の有名な競争から始まったとされることが多い︵この優勝者ロレンツォ・ギベルティとフィリッポ・ブルネレスキの提出した試作品が現存している︶。ギベルティの扉は今も敷地内にあるが、別の入口にある彼の二番目の扉﹃天国の門﹄に隠されていることは疑いようもない。こちらは1425年から1452年にかけて彼の請け負ったもので、扉は広範な背景を可能にする様々な深さのレリーフを備えた、輝かしい自信に満ちた古典的構成である[95]。その間にギベルティ初期の助手ドナテッロが大理石(1408-09)と青銅(1440年代)のダヴィデ像、ガッタメラータ将軍騎馬像、ほかレリーフを含む精巧な彫像で頭角を現した[96]。後世の第一人者がアンドレア・デル・ヴェロッキオで、彼はヴェネツィアにあるバルトロメオ・コッレオーニ騎馬像で最もよく知られている[97]。彼の弟子レオナルド・ダ・ヴィンチはミラノのためにグラン・カヴァッロという巨大な馬の彫刻を設計したが、これは7.3mの粘土模型の作成に成功しただけで1499年にフランスの射手によって破壊され、また彼の他の野心的な彫刻計画は完成することがなかった[98]。

この時代は、公共芸術では国家による支援そして邸宅では富裕層による彫刻の支援の大幅な増加が特徴である。特にイタリアでは、公共の彫刻が歴史的な市内中心部の外観に不可欠な要素として残っている。教会の彫刻は、屋外の公共モニュメントが一般的になるにつれて、その多くが内部に移動した。肖像彫刻は一般的に胸像で1450年頃にイタリアで普及するようになり、ナポリのフランチェスコ・ラウラーナは瞑想的なポーズの若い女性を専門とし、アントニオ・ロッセリーノなどは事件のお騒がせ者を描くことが多かったが、幼い子供も対象だった[99]。ピサネロの生み出した肖像メダルにもしばしば女性が描かれた。浮彫りのプラケットが鋳造金属の新たな小型彫刻の形だった。

ミケランジェロはおよそ1500年から1520年にかけて活躍した彫刻家で、﹃ダビデ﹄﹃ピエタ﹄﹃モーセ﹄などの偉大な傑作や、ユリウス2世の霊廟、メディチ家礼拝堂などの作品は後世の彫刻家に無視できないものとなった。彼の象徴的なダビデ像(1504)は古典期彫刻から借用したコントラポストのポーズである。ダビデ像は、巨人ゴリアテを倒した後ではなくその戦い前を描いている点で、旧来作品の主題表現とは異なる。ドナテッロやヴェロッキオがやったように勝利を見せるのではなく、彼のダビデ像では緊張して戦いに臨む様子が見て取れる[100]。

-

ルカ・デッラ・ロッビア作『カントリア』の一部拡大、1438年頃。サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂付属博物館(フィレンツェ)所蔵

-

ドナテッロ作『ユディトとホロフェルネス』1460年頃。ヴェッキオ宮殿(フィレンツェ)所蔵

-

フランチェスコ・ラウラーナ作、女性の胸像(鋳造)

-

アンドレア・デル・ヴェロッキオ作『聖トマスの懐疑』1467-1483年。オルサンミケーレ教会(フィレンツェ)所蔵

-

ミケランジェロ作『瀕死の奴隷』1513-1516年頃

マニエリスム[編集]

詳細は「マニエリスム」を参照

絵画と同様にイタリアの初期マニエリスム彫刻は、ルネサンス隆盛期の成果︵彫刻においては本質的にミケランジェロを意味する︶を上回る独自様式を見つけようとする試みで、これを達成するため多くの奮闘がフィレンツェのシニョーリア広場にある他の空間︵ミケランジェロ作ダビデ像の隣︶を埋めるための依頼で行われた。バッチョ・バンディネッリはヘラクレスとカークス像の事業を師匠から受け継ぎ、それは今ほど人気がなくてベンヴェヌート・チェッリーニからは悪意を込めて﹁メロンの袋﹂と比較されたが、彫像の台座に浮彫りのパネルを初めて導入したことで長期的な影響を及ぼした。彼や他のマニエリスム芸術家の作品と同じく、それはミケランジェロがやったよりも遥かに元々のブロックを多く削り取っている[102]︵要は彫像の体形が細身になった︶。ベンヴェヌート・チェッリーニの﹃メドゥーサの頭を持つペルセウス﹄という傑作のブロンズ像は、8方向から設計されたもので、もう一つのマニエリスムの特徴としてミケランジェロやドナテッロ作のダビデ像と比較すると実際のところマンネリ[注釈 11]である[104]。もともと金細工師だった彼の有名な金と琺瑯でできた﹃サリエラ︵塩入れ︶﹄ (1543)が彼の最初の彫刻で、その才能を最も発揮している。これらの例が示すように、この時代は肖像画を超えた大型作品の世俗的な主題範囲が広がり、神話上の人物が特に好まれた。これらは以前だと大部分が小型の作品で発見されていた。

収集棚向けの小型ブロンズ像は、しばしば︵裸体を含む︶神話的な主題であり、ルネサンス様式で人気を博した。ジャンボローニャがこの世紀の後半に才能を現し、等身大の彫刻も製作しており、うち2つはシニョーリア広場のコレクションに加わった。彼とその弟子は、多くの場合2人が蛇のように絡み合う細長い﹁フィグーラ・セルペンティナータ﹂の作品を考案した[105]。

-

ベンヴェヌート・チェッリーニ作『メドゥーサの頭を持つペルセウス』1545-1554年

-

ジャンボローニャ作『サムソンとペリシテ人』1562年頃

-

ジャンボローニャ作『サビニの女たちの略奪』1583年。高さ4.1mの大理石像(イタリア、フィレンツェ)

バロックとロココ[編集]

バロック彫刻においては、人の集まりが新たな重要性と見なされ、人物の形にダイナミックな動きとエネルギーが備わり、彼らは何もない中央渦の周りに巻きこまれるようだったり、外側へと周りの空間に手を伸ばしたりした。バロック彫刻にはしばしば複数の理想的な視野角があり、ルネサンスの全体的な継続を反映してレリーフから丸彫りにて製作する彫刻へと移行し、その像は広い空間の中央に配置するように設計されていた。ジャン・ロレンツォ・ベルニーニによる四大河の噴水(ローマ、1651年)やヴェルサイユ宮殿の庭にある噴水がバロック期の傑作である。バロック様式は彫刻と完全に合致しており、﹃聖テレジアの法悦﹄(1647-1652年)などの作品でベルニーニがこの時代を支配する人物だった[106]。バロック彫刻の大部分は彫刻とは別の要素︵例えば、間接照明、噴水、建造物と融合した彫刻など︶を追加しており、見る者達に変革的な体験を創出した。芸術家は自身を古典的伝統だと見なしていたが、今日見られるような﹁古典期﹂時代のものよりも、ヘレニズム彫刻やその後のローマ彫刻を賞賛した[107]。

宗教改革が北欧の大部分で宗教的彫刻のほぼ完全な停止をもたらし、とはいえ世俗的な彫刻︵特に肖像の胸像や墓の慰霊碑など︶は続いており、オランダ黄金時代は金細工以外に重要な彫刻の構成部分がなかった[108]。部分的な反応ではあるが、彫刻はローマカトリックで中世後期と同じくらい隆盛だった。支配者や貴族の像はますます普及するようになった。18世紀に入ると大半の彫刻がバロックの系譜で続き、1762年にトレビの泉が完成したのみである。ロココ様式は小型の作品に適しており、恐らく欧州初期のポーセリン︵磁器︶にて理想的な彫刻の形を見いだされ、フランス家屋の内装であったりオーストリアやバイエルンの巡礼教会などで木造や石膏製の内装装飾が見つかっている[109]。

-

アントワーヌ・コワズヴォ作『ルイ14世胸像』1686年

-

ピエール・ピュジェ作『ペルセウスとアンドロメダ』1715年。ルーヴル美術館所蔵

-

フランツ・アントン・ブステッリ作、ロココ期ニンフェンブルク宮殿のポーセリン作品群

新古典主義[編集]

詳細は「新古典主義」を参照

18世紀後半に到来した新古典主義様式は、彫刻に大きな重点を置いた。ジャン=アントワーヌ・ウードンは、この様式を生みだすことに成功する一貫した肖像彫刻を例示し、アントニオ・カノーヴァの裸身像がこの運動の観念的な方向性となった。新古典主義時代は公共彫刻の偉大な時代の一つだが、その﹁古典期﹂の原型はヘレニズム彫刻のローマ時代の模刻であった可能性が高い。彫刻における最も身近な代表者は、イタリアのアントニオ・カノーヴァ、イギリスのジョン・フラクスマン、デンマークのベルテル・トルバルセンである。ヨーロッパの新古典主義の手法はアメリカ合衆国でも定着し、そこではやや遅れて頂点に達し、ハイラム・パワーズの彫刻がその例である。

-

ベルテル・トルバルセン作『イアーソーンと金羊毛』1803年

-

ジョン・フラクスマン作、バッジャー(英国)にある教会の慰霊碑、1780年。

アジア[編集]

グレコ仏教彫刻とアジア[編集]

詳細は「仏教美術#北部仏教美術」を参照

グレコ仏教美術は、ギリシア古典期の文化と仏教間の文化的融合となるグレコ仏教の芸術的発現であり、これは中央アジアでアレクサンドロス大王による征服︵前4世紀︶からイスラームによる征服︵7世紀︶までの約1000年にわたって発展した。グレコ仏教美術は、ヘレニズム美術の強い理想主義的リアリズムと人間の形をしている仏陀の初めての表現が特色で、これは現在に至るまでのアジア大陸全域における仏教芸術のための美術的︵特に彫刻での︶規範を定義するのに役立っている。年代は不確定だが、地中海周辺で衰退してから数世紀をかけて、遅くとも5世紀には強いヘレニズム様式が東洋に敷衍したと見られている。ギリシア美術の一部特徴が取り入れられたが、それ以外はグレコ仏教地域を越えて普及しなかった。特に立像はリラックスしたポーズや片足屈曲︵神の使いが飛来する表現︶が多く、後者は天女としてアジア全域に普及した。ギリシャの葉状装飾も影響を及ぼし、コリント式のインド版が登場した[111]。

グレコ仏教美術の起源は、現在のアフガニスタンにあたるグレコ・バクトリア王国(紀元前250-前130)のヘレニズムに見られ、そこからのヘレニズム文化がインド亜大陸に流入して小さなインド・グリーク朝(紀元前180-前10)が興った。インド・グリーク朝やその後のクシャーナ朝︵1-3世紀︶のもと、ギリシア文化と仏教文化の相互作用はガンダーラ地域︵現在のパキスタン北部︶で開花し︵ガンダーラ美術︶、さらにインドへと広まってマトゥラーの芸術やその後グプタ朝のヒンドゥー芸術に影響を及ぼし、これが東南アジアの向こうにまで拡大していった。グレコ仏教美術の影響は中央アジアに向かって北に広がり、タリム盆地や敦煌洞窟の芸術に強く影響を及ぼし、最終的には中国、韓国、日本の人物彫刻にも影響を与えた[112]。

-

風神ボレアースの断片。ハッダ (アフガニスタン)遺跡出土

-

紀元前200-180年頃に君臨し、インド北部に侵攻したデメトリオス1世 (バクトリア王)の貨幣[113]

-

以前は彩色されていた仏陀頭部のスタッコ、3-4世紀。ハッダ遺跡 (アフガニスタン)出土

-

ガンダーラのポセイドン。古代オリエント博物館所蔵

中国[編集]

殷および西周朝の儀式的な中国の青銅器は、紀元前1500年から1000年以上の時代にわたって、中国美術に影響力を及ぼし続けた。それらは複雑な文様や動物形象の装飾を備えて鋳造されているが、人物像は避けられた︵三星堆遺跡で発見された巨大な人頭像のみ例外︶[114]。紀元前221-210年に中国を統一した秦の始皇帝の墓のために壮大な兵馬俑が集められ、故人があの世で生前と同じ生活を享受できるようにするため帝国の大量の立像が陵墓内に長期間置かれており、これは古代の風習である殉葬の犠牲を置き換えたものだった。陶器や木でできた小像はその後何世紀にもわたって墓に置かれ、唐墓の副葬像 (Tang dynasty tomb figures) にて品質は頂点に達した[115]。中国では、墓の唐三彩像から後世の釉薬を塗ったほぼ等身大の陶器製阿羅漢像︵易県︶といった仏像および寺院や墓の人物像に至るまで、尋常でないほど大きな陶器人物像の伝統が続いた。これらが以前の木製同等物と置き換わっていた。

中国生来の宗教は、一般的に神々の偶像を使ったり表現することすらなく[注釈 12]、大型の宗教的彫刻はほぼ全てが仏教で、主に4世紀から14世紀にかけてシルクロードを経由して到着したグレコ仏教の模型を当初使っていた。また仏像は、あらゆる大型肖像彫刻の脈絡でもある。他の地域とは対照的に、中世の中国では皇帝を描いた図像ですら私的なものと見なされた。皇帝陵には、実在動物および神話上の動物像が並んでエジプトに匹敵する規模の壮大な墓地参道があり、小型の像は寺院や廟を飾っている[117]。

小さな仏像やその一群が様々な材質で非常に高品質に制作されたほか[118]、あらゆる種類のレリーフ装飾小物︵特に金属細工や翡翠細工︶も製作された[119]。以前の時代は、大量の彫刻が磨崖仏など岩に浮彫り (rock relief) の形で、巡礼用洞窟施設の天然石より彫り刻まれた。これらの大部分はもともと彩色されていた。士大夫の画家とは対照的に、あらゆる種類の彫刻家は職人と見なされており、名前が記録されたものはごく少数である[120]。明朝以降は、宗教上の人物や世俗的な人物の小像が中国の磁器にて製作され、重要な輸出品となった。

-

墓守りの像は一般的に魂を保護または導くために墓の扉内側に置かれた。紀元前3世紀の戦国時代 (中国)

-

踊り娘の人形(墓の副葬品)、前202-西暦220年の漢代

-

仏陀坐像、650年頃の唐代

-

楽山大仏、唐代803年に完成

-

木造の菩薩像、宋代(960-1279)

-

ヒスイの龍耳杯、宋代12世紀

日本[編集]

新石器時代の終わりに向かう縄文時代に、彫刻と呼ばれうるものとしては取っ手に多彩な装飾が施された﹁火焔型﹂と呼ばれる一部の縄文土器や[123]、人の形を模した土偶が製作されており、後者には目が特徴的な遮光器土偶もある。3-6世紀の古墳時代には、陶土で人間や動物をかたどった埴輪が重要な古墳の外側に建てられた。6世紀の仏教公伝に伴い、彫刻の洗練された伝統である中国の様式が韓国経由でもたらされた。7世紀の法隆寺および銅像の法隆寺金堂釈迦三尊像(623年)を含むその収蔵物は同時代のいかなる東アジア仏教寺院よりも無傷で現存しており、両側に脇侍の菩薩を従えた釈迦如来が見られる︵他に守護の四天王を従える仏像もある︶[124]。

定朝は、平安時代だけでなく日本の仏像史においても最も偉大な仏師の一人だと言われている。 定朝は、幾つかの木材を組み合わせる寄木造の技法を完成させることで、仏像の体躯を再定義した。彼が作った仏像の穏やかな表現と優雅な姿は﹁定朝様﹂と呼ばれる日本の仏像彫刻を完成させ、後世の日本の仏像様式を定めた。彼の功績が日本の仏師の社会的地位を劇的に高めた[125]。

鎌倉時代に源氏が鎌倉幕府を創設すると、武士階級が日本を初めて事実上支配した。定朝の後を継ぐ慶派の彫刻家は武士の好みに合わせて現実的かつダイナミックな彫像を作成し、日本の仏像はその頂点に達した。運慶、快慶、湛慶が有名で、興福寺など多くの寺院で新しい仏像を多く製作したが、戦争や火事で多くの仏像が失われた[126]。

その後の日本ではほぼ全ての大型彫刻が仏像で、若干は神道に相当するものもあったが、15世紀になると仏教団体も僧兵を集めて武装強化するようになり、モニュメント彫刻は主に建築装飾︵例えば天守の金鯱など︶になったり、さほど重視されなかった[127]。ただし装飾美術における彫刻作品は、様々な素材の印籠や根付、日本刀の外装具︵拵えなど︶といった小型オブジェにおける技術到達度と洗練度が目を見張るほど発展した。19世紀になると、技術成果をますます強調した超絶技巧の小型ブロンズ彫刻、象牙や磁器の置物、その他小型彫刻の輸出産業が興った[128]。

-

「火焔型」土器、紀元前2750年頃の縄文時代。取っ手に装飾が彫り込まれた土器、高さ61cm×直径55.8cm

-

目がゴーグルのような遮光器土偶、紀元前1000-400年

-

埴輪、6世紀

-

「兎が見る秋の月」が彫られた日本刀の鍔、金と銀と銅、1670-1744年

-

和泉屋友忠作、犬の形をした根付、18世紀末。

-

山田長三郎作『風神』、鉄の彫金、1915年頃。

インド[編集]

「インドの美術」も参照

インド亜大陸で既知の最初の彫刻は、現在のパキスタンにあるモヘンジョダロやハラッパー遺跡で発見されたインダス文明(紀元前3300-1700年)のものである。これには有名なブロンズ製の踊り子像 (Dancing Girl (sculpture)) や神官王像が含まれる。しかし、こうしたブロンズ像や石像は稀であり、陶器の置物や石印の方が数多く、動物や神々がしばしば非常に精細に描かれている。インダス文明の終焉後、ダイマバード出土の紀元前1500年頃︵若干の論争あり︶の銅像群を除けば、仏教時代まで彫刻の記録は殆どない[129]。そのためインドでの石のモニュメント彫刻の伝統は他の文化との関連で始まったと見られており、インド文明の発展は比較的遅く、紀元前270-232年までのアショーカ王治世にインド周辺に建てられたアショーカ王碑文の石柱︵彼の法勅が刻まれ、柱頭には主に獅子などの動物彫刻があったことで有名︶のうち6本が現存している[130]。大量の具象彫刻は、主にレリーフで、初期仏教の巡礼用︵とりわけサーンチーの︶仏塔からのものが現存している。これらは恐らくヒンドゥー教も取り入れた木材使用の伝統から発展したものである[131]。

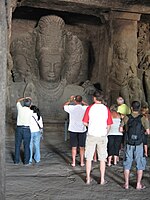

1-3世紀におけるマトゥラーのヒンドゥー教、ジャイナ教、仏教の桃色砂岩彫刻は、インド生来の伝統とガンダーラのグレコ仏教美術を通じて受けた西洋の影響を双方とも反映しており、その後のインドの宗教的彫刻の基礎を効果的に確立した[131]。この様式はインド彫刻にとって﹁古典﹂時代であるグプタ帝国(320-550年頃)の下で発展および普及していき、ここにはエローラ石窟群[132]および僅かに後世だがエレファンタ石窟群が含まれる[133]。後世の大規模な彫刻はほぼ全てが宗教的なもので、全般的にかなり保守的で、神々は単純な正面立ち姿に戻ることが多かった︵ただしアプサラスやヤクシニー (夜叉)などの付随的な精霊は官能的にくねるポーズをとることも多かった︶。その彫り方は多くの場合非常に精細で、主神の背景が入り組んだ高浮彫りだった。南インドで見つかったチョーラ朝( 850-1250年頃)の有名なブロンズ像は、多くが行進で運ばれるように設計されており、シヴァの象徴的な形ナタラージャ像が含まれるほか[134]、前代パッラヴァ朝に遡るマハーバリプラムの巨大な花崗岩彫刻もある[135]。

-

モヘンジョダロの『踊り子』像(レプリカ)、紀元前3世紀

-

仏像、サールナート出土、5-6世紀

-

岩を切り出した石窟寺院、エローラ石窟群

-

中世の典型的な正面立ちのヴィシュヌ像、950-1150年

-

カジュラーホー寺院群のレリーフ

-

典型的なくねるポーズの女神ヤクシニー (夜叉)像、1450年頃。大理石像、ラージャスターン州

-

スリ・ジャラガンディースワラー寺院の祠(Mandapam)の入り口にある守護神の彫刻。タミル・ナードゥ州のヴェロール

南アジア[編集]

この地域の彫刻は高度な装飾が特徴になっている傾向があり、アンコールワットや各地のヒンドゥー教ならびに仏教のクメール彫刻(9-13世紀)の巨大なモニュメント、ジャワ島にある巨大な9世紀の仏教複合施設ボロブドゥール寺院遺跡群、バリ島にあるヒンドゥー教のモニュメントなどに見られる[136]。そのどれにも多くのレリーフだけでなく丸彫りの像がある。ボロブドゥールには、2,672枚のレリーフ、504体の仏像、半ば非公開だが透かし彫りを施した多くの仏舎利塔、多くの大きな守護神像がある。

タイやラオスでは、彫刻は主に仏像でしばしば金色であり、寺院や修道院どちらのものも大型で、私的な家庭用は小立像である。ミャンマーの伝統的な彫刻は、パガン王朝(11-14世紀︶以前に登場した。この地域の他の場所と同様、パガンやアヴァ王朝(14-16世紀︶の木彫りの大部分は失われている。

フィリピン発祥の伝統的なアニティズム[注釈 13]彫刻は、使用される媒体や関連した文化を反映したアニティズムのデザインに支配されてはいるものの、そうした彫刻は一般に設置される環境によって強調されている。フィリピン発祥のキリスト教とイスラム教の彫刻は、他のキリスト教やイスラム教の彫刻と比較してモチーフが異なる。後世になると、ベトナム、ラオス、カンボジアで中国の影響力が優勢になり、また地域じゅうで多くの木製彫刻が現存している。

-

ボロブドゥール寺院遺跡群のレリーフ、インドネシア760-830年頃。

-

ボロブドゥール寺院遺跡群の毘盧遮那仏像。インドネシア、760-830年頃

-

擬人化された埋葬用甕棺 (Maitum anthropomorphic pottery) 、フィリピンサランガニ州マイタム出土、前5-370年頃

-

ブロンズの観世音菩薩像、ペラ州(マレーシア)のビドール出土、8-9世紀頃

-

フィリピン神話のサリマノック像、ラナオ(フィリピン)出土

-

ジャヤーヴァルマン7世頭部像、カンボジア、12世紀後半のクメール王朝美術

-

天馬ブラークのイスラム彫刻、フィリピン南部

-

ワット・シーチュム (スコータイ)のアチャナ仏、大きなスコータイ仏坐像、タイ、14世紀頃

-

ホープラケオ寺院の「大地を見下ろす仏像」、仏陀の印相(手の形)は触地印。ビエンチャン(ラオス)

イスラーム文化圏[編集]

詳細は「イスラーム美術」を参照

イスラーム教の布教が始まる直前のアラビアでは神像を使用した宗教的儀式が盛んであり、その神像は例えば、石の彫刻像などであった[137]。イスラーム教はこうした神像を﹁偶像﹂と呼び、その宗教伝統を﹁偶像崇拝﹂として厳しく批難した[138]。このような歴史的文脈を持って成立した宗教であるため、この宗教の影響下にあった文化圏では造形美術の発展が抑制された[137][138]。しかしクルアーン中に﹁造形すること﹂を明示的に禁じる言葉は存在せず、造形美術に対してどのような態度をとるかは、各時代・各地域の為政者や知識人に解釈・判断が委ねられた[138][139]。例えば、マグリブ西方イスラーム世界では厳格な態度が取られてきたのに対し、ペルシアやインドでは緩やかであった[138]。造形表現の形態によっても異なり、立体的造形表現︵ティムサール︶、特にスタンドアローンで成立しているような形態の表現は忌避された[137]。アラビア語では平面的な造形表現をタスウィール taṣwīr といい、立体的な造形表現をティムサール timthāl というが、壁面レリーフやファサード飾りはタスウィールにカテゴライズされる[138]。動植物に象る立体彫刻であっても壁面レリーフやファサード飾りの一部を構成する限りは許容された[138]。造形表現の置かれる文脈によっても解釈は影響を受け、公的空間に置かれるような宗教的な聖画や聖像の類は偶像崇拝と紛らわしいため一切制作されなかったが、権力者や富裕な市民が私的空間で使用する実用物に彫刻される場合には宗教的規制の及ばないことも頻々であった[138][139]。

レリーフや透かし彫りにおける彫刻の大部分はアラベスクの装飾で、野菜のモチーフに基づきながらも幾何学的文様の傾向がある。ごく初期のムシャッター宮殿のファサード︵740年代、現在は大半がベルリンにある︶では、高浮彫りで密集したアラベスクの中に動物がおり、浅浮き彫りでは動物や人間の像が後世の多くの装飾と関連して、金属細工、象牙、陶器などの様々な素材で見つかっている[140]。

丸彫りの動物像は、そのオブジェが明らかに実用的であれば私的な文脈で使われるものとして受け入れられることも多く、そのため中世のイスラム美術には多くの金属動物像が、水差し、香炉、噴水の土台︵アルハンブラ宮殿の有名な噴水を支える石のライオンなど︶等に見られ、中世イスラム最大で知られる動物像ピサのグリフィンで最高潮に達する。同様に、短剣の柄や杯などの高級な貴石彫刻も動物形状を取る︵特にムガル美術だと︶場合がある。厳格なイスラム規則でのこうした緩和容認の程度はその時期や地域によって異なり、イスラム圏スペイン、ペルシア、インドがしばしば緩和をもたらした[141]

-

ムシャッター宮殿のファサード、ダマスカス近郊より出土、740年代

-

ピサのグリフィン、高さ107cm、恐らく11世紀

-

一部のエジプトのモニュメント彫刻を除いて、歴史的に大部分のアフリカ彫刻は木材や数世紀以前より現生していない生物の素材で作られたものである。古い陶器像は多くの地域から発見されている。仮面は人物像と共に多くの人々の芸術における重要な要素で、しばしば高度に様式化された。オブジェの用途に応じて︵同じ起源の文脈内で︶変化する様式はしばしば多種多様だが、広域にわたる傾向は明白である。彫刻は、西アフリカのニジェール川とコンゴ川による洪水を受けた地域にいる定住栽培者集団の間で最も普遍的である[142]。神々の直接的な姿は比較的稀だが、特に仮面はしばしば宗教的儀式のために作られていた。現在その多くは﹁空港展示の芸術品﹂として観光客向けに作られている[143]。アフリカの仮面はヨーロッパのモダニズム芸術に影響を与えた。 クシュ王国のヌビア︵現:スーダン︶は、エジプトと密接かつしばしば敵対的接触しており、様式が大きく派生したモニュメント彫刻を北方で制作した。西アフリカにて最初期で知られている彫刻は、紀元前500-西暦500年にかけて繁栄したノク文化︵現:ナイジェリア︶の彫刻で、粘土像は通常細長い体と角ばった形状である。その後の西アフリカ文化は、宮殿を飾るレリーフのためのブロンズ鋳造を生み出し、中でも12-14世紀にヨルバ人の町イフェ周辺で出土したテラコッタと金属でできた非常に素晴らしい王族の頭部像ベニン・ブロンズが有名である。アカンの分銅は、1400-1900年にかけて制作された小さな金属彫刻の一種で、一部は明らかにことわざを表現したものでアフリカ彫刻の中では珍しい物語的な要素があり、王族のレガリアには印象的な金彫刻の要素が含まれていた[144]。 西アフリカの人物像の多くは宗教的儀式で使用され、しばしば儀式の供物としてその上に置かれた素材で染まっている。同じ地域のマンデ語話者たちは、広く平らな表面の木片を作り、腕と脚は円柱状の木片である。しかし中央アフリカでは、内側に湾曲したハート型の顔とか円と点の模様が主な特徴である。 アフリカ大湖沼にいる人達は彫刻で知られていない[142]。しかし、この地域の様式の一つがヒトの形に彫られて幾何学模様で装飾された柱の彫刻で、その頂部に動物、人、様々な物体の像が彫られている。この柱は墓の隣に安置され、死後や先祖の世界と関連付けられている。グレート・ジンバブエ遺跡発祥で知られる文化は彫刻よりも印象的な建造物が残っているものの、石鹸石でできた8体のジンバブエ鳥︵ジンバブエの国旗参照︶が特別な意味を持っていたようであり、モノリスに取り付けられていた。石鹸石を使った近現代のジンバブエ彫刻家は国際的な成功を収めている。.南アフリカ最古で知られる粘土像は西暦400-600年頃に遡るもので、人間と動物の姿が混じった円筒形の頭部である。

-

ノク文化のテラコッタ、前6-6世紀。

-

イフェの頭部テラコッタ像、恐らく12-14世紀。

-

ヨルバ人の頭部ブロンズ像、イフェ(ナイジェリア)。12世紀

-

「女王母」彫刻、ベニン王国出土、16世紀

-

象牙の仮面、ベニン王国出土、16世紀

-

ベニン・ブロンズ、16-18世紀。ナイジェリア

-

仮面、19世紀。ブルキナファソ

-

マンビラ族の像、ナイジェリア

エチオピアとエリトリア[編集]

エチオピアとエリトリアの彫刻製作は、古代のダモト王国とアクスム王国に遡ることができる。キリスト教芸術は、4世紀のアクスム王エザナの治世期に土着信仰からの宗旨替えでエチオピアで築かれた[145]。キリストの像はアクスム王国期および後の時代に教会を飾った[146]。例えば、ラリベラでは等身大の聖人像がベト・ゴルゴタ教会に彫られた。教会は12世紀ザグウェ朝の統治者ゲブレ・メスケル・ラリベラ治世で伝統的に作られたが、それらは15世紀ソロモン朝期に製作された可能性が高い[147]。ただし、入り組んだ彫刻を含むラリベラの岩窟教会群の一つ聖ゲオルギウス聖堂は、10-13世紀に建てられたことが考古学によって証明された[148]。-

ティグレ州出土の石像、紀元前6-5世紀

-

アクスム王国初期の、注ぎ口のある瓶

-

アクスムのオベリスク、4世紀

-

行列用十字架 (processional cross) 、12世紀のザグウェ朝

スーダン[編集]

古代のスーダンにおける彫刻の発展は、紀元前2500年頃より始まるケルマ文化の単純な陶器からクシュ王国のモニュメント像や建築まで、その最終段階ではメロエ王国時代の350年頃︵エチオピアのアクスム王国による征服︶まで続いた[149][150]。陶器以外にも、ケルマ文化では金牛の蹄をベッドの脚に見立てた彫刻の家具が作られた[149]。クシュ王国時代の彫刻には、全身の︵特に王と女王の︶彫像、小立像(王の侍従を描いたものが最も一般的)、石のレリーフなどがあり、これらは同時代の古代エジプト彫刻の伝統の影響を受けた[151][152]。-

ケルマ文化の陶磁器水差し

-

クシュのナパタ王家アスペルタの像、紀元前620-580年頃

-

石柱と象の彫刻、ムサワラ・エス・スフラにある複合寺院の一部、紀元前3世紀

-

メロエ王国の統治者アマニトレのレリーフ、1世紀

アメリカ大陸[編集]

現在のラテンアメリカにおける彫刻は、北のメソアメリカと南のペルーという異なる2地域で発展した。両地域とも当初は石の彫刻で、後にテラコッタと金属の文明が技術的に熟達するようになった[154]。メソアメリカ地域では、オルメカ文明とトルテカ文明の巨大なブロック状の作品からマヤ文明やアステカ文明を特徴づける素晴らしい浅浮き彫りまで、多くのモニュメント彫刻が製作された。アンデス地方では、一般的に彫刻は小型ながら優れた技術も見られる。先コロンブス期[編集]

-

赤ん坊の小像、紀元前1200-900年のオルメカ文明

-

翡翠の仮面、紀元前1000-600年のオルメカ文明

-

巨石人頭像No. 3、紀元前1200-900年のオルメカ文明

-

ラ・モハーラの石碑1号、2世紀

-

チャルチウィトリクエ像、テオティワカン出土、200-500年。

-

テオティワカンの仮面、200-600年。

-

羽の生えたヘビ[注釈 15]の像、テオティワカンにある神殿の一部。200-250年

-

パレンケ王キニチ・ハナーブ・パカル1世の像、マヤ、603-683年

-

パレンケ王アーカル・モナーブ3世の像、8世紀

-

キニチ・ウパカルの像、パレンケ、8世紀

-

ハイナ島様式の小像(マヤ人)、650-800年

-

ベラクルス古典文化の顔面像、600-900年

-

トゥーラ遺跡の戦士像、1000年頃

北米[編集]

聖ヤコブのパネル、1760年頃。サンタフェ (ニューメキシコ州)のクリストレイ教会にある祭壇飾り壁 (reredos) の一部分 北米では、トーテムポール、仮面、家庭用品、戦争用カヌー、ほか様々な用途のために木材が彫刻され、異なる文化や地域間で独特の多様性があった。最も発展した様式は北西海岸美術 (Northwest Coast art) のもので、ここで精巧で高度に様式化された一群の様式が発展を遂げ、現在も続く伝統の基礎を形成している。有名なトーテムポールに加えて、塗装および彫刻された長屋 (Longhouse) は、内側と外側に彫刻された柱であったり故人の像や物品によって補完されていた。極北のイヌイットの間でも、象牙や石鹸石での伝統的な彫刻様式が現在も続けられている[155]。 欧州カトリック文化の到来は、現地の才能をバロック様式に適応させ、非常に精巧なレタブロ︵箱型祭壇︶ほか主に教会彫刻を様々に合成した様式で製作した[156]。カナダの最も有名な例はケベック州にあるモントリオール・ノートルダム聖堂の祭壇部分で、これは小作農のアビタンによって彫られた。その後、西洋の学術的伝統の訓練を積んだ芸術家は19世紀後半まで欧州様式に従うも、彼らは特にチュリゲレスクと通称されるメキシコの異形なバロック様式で、先住民族の影響を再び引き出し始めた。先住民たちはまたカーペンターゴシックの変種を教会の彫刻に導入した。有名な例の1つがブリティッシュコロンビア州の聖十字架教会である。 ヨーロッパ人の到着後のアメリカ合衆国の彫刻史は、共和政ローマの市民的価値観とキリスト教プロテスタントという形でこの国の18世紀の基盤に反映されている。スペイン人によって植民地化された地域と比べ、英国植民地における彫刻は非常に遅いスタートを切り、教会には殆ど場所が無く、独立後に国籍を主張する必要性だけが勢いを与えた。19世紀半ばから末頃までのアメリカ彫刻はしばしば古典的で、ロマンチックなものも多かったが、劇的かつ物語的でほぼ報道的な写実主義への傾倒が見られた。1880年頃から20世紀前半にかけて、公共建造物が特にレリーフにおいて彫刻の建築環境を提供することも多かった。1930年代までに、建築やデザインの国際様式そしてポール・マンシップやリー・ローリーらの作品を特徴とするアールデコ様式が人気を博した。1950年代までに、伝統的な彫刻教育は抽象的デザインに関してバウハウスの影響を受けたことでほぼ完全に置き換えられることになった。公共の場ではミニマリズム彫刻が人物像に替わって設置され、建築家は自分達の設計する彫刻の使用をほぼ完全にやめてしまった。21世紀の現代彫刻家は古典派と抽象的なものの両方に感化されたデザインを使っている。1980年代からは、具象的な公共彫刻への回帰があった。2000年までに、米国における新たな公共作品の多くが具象的なデザインだった。-

オーガスタス・セント=ゴーデンス作『ロバート・グールド・ショー記念像』1884-1897年。石膏製

-

フレデリック・レミントン作『The Bronco Buster』1895年(鋳造は1918年)。メトロポリタン美術館所蔵

-

ポール・マンシップ作『Dancer and Gazelles』1916年。ワシントンD.C.のスミソニアン・アメリカ美術館所蔵

近代美術への移行[編集]

19世紀-20世紀初頭、初期モダニズムと写実主義の継続[編集]

エドガー・ドガ作『14歳の小さな踊り子』1879-80年頃(混合素材の塑像からの鋳造は1922年)。ブロンズと綿で部分的に着色 近代古典主義は19世紀の古典的な彫刻と多くの点で対照的であった。19世紀のものは、自然主義への傾倒︵アントワーヌ=ルイ・バリー︶や、芝居がかっていたり︵フランソワ・リュード︶、感傷的であったり︵ジャン=バティスト・カルポー)、ある種の厳かな壮大さ(フレデリック・レイトン︶を特徴としていた。古典的伝統におけるの幾つかの方針変更は世紀の移り変わりだと受け取られたが、実在のモデルとルネッサンス以降の伝統研究が彼らにとって依然として基本的なものだった。オーギュスト・ロダンは20世紀初頭のヨーロッパで最も有名な彫刻家の一人である[157][158]。彼はしばしば印象派彫刻家と見なされ、カミーユ・クローデルやヒューゴ・ラインホルドなどの弟子たちは、普通の生活のちょっとした瞬間をモデルにしようとした。 近代古典主義は、自然主義への関心が低いものの 堅苦しい様式化への大きな関心がうかがえる。容積と空間とが織りなす律動に大きな注意が払われ、同様に対照的な表面の性質︵開いた、閉じた、平面的、壊れた等︶にも注意が払われたが、一方で物語の叙述および解剖学や衣装の説得力ある細部にはさほど注意が払われなくなった。肉体の写実主義よりも心理的効果に大きな注意が払われ、世界各地で使われた従来様式から影響を受けた。 近代古典主義の初期には、アリスティド・マイヨール、ジョゼフ・ベルナール、アントワーヌ・ブールデル、リベロ・アンドレオッティ、グスタフ・ヴィーゲラン、ヤン・シュトゥルサ、コンスタンティン・ブランクーシなどの巨匠がいた。世紀が進むにつれて、近代古典主義はナチス・ドイツとソビエト・ロシアという2つの大きな欧州全体主義帝国の国民的様式として採用され、ドイツではゲオルク・コルベやヴィルヘルム・レームブルック[159]、ロシアではアレクサンドル・ マトヴェーエフといった芸術家の作品が選出された。ソ連の70年以上にわたって、新世代の彫刻家が彼らのシステム内で養成および選出され、19世紀のメロドラマと自然主義の強調に回帰した独自様式、社会主義リアリズムが発展した。 古典の養成は1970年までに西ヨーロッパ︵およびアメリカ大陸︶の美術教育に根ざしたもので、20世紀の古典的な変種はモダニズムの歴史において重視されなかった。しかし、古典主義は1990年までソ連アカデミーで美術教育の基礎として継続し、東ヨーロッパと中東の一部に表現力豊かなフィギュラティヴ・アートの基盤を提供した。2000年までに、ヨーロッパの古典伝統は公共に広い訴求力を保っているが、その現代的な発展を復活させる教育が課題となっている。 近代古典主義では、より装飾的なアール・デコ︵ポール・マンシップ、ホセ・デ・クリーフト、カール・ミレス︶や、より抽象的に様式化された表現力豊かなゴシック調︵アントン・ハナク、ヴィルヘルム・レームブルック、エルンスト・バルラハ、アルトゥーロ・マルティーニ︶、ルネサンス回帰︵ジャコモ・マンズー、ヴェナンツォ・クロチェッティ︶、あるいは現状維持︵シャルル・デスピオ、マルセル・ジモン︶なども一部に見られた。-

ジャン=バティスト・カルポー作『ウゴリーノとその息子たち』1857-1860年。メトロポリタン美術館

-

オーギュスト・ロダン作『考える人』1902年。ロダン美術館 (パリ)

-

アントワーヌ・ブールデル作『Day and Night』1903年の大理石像。パリのブールデル美術館

-

カミーユ・クローデル作『ワルツ』1905年。 2度目の鋳造

-

アリスティド・マイヨール作『夜』1909年。パリのテュイルリー庭園

モダニズム[編集]

ガストン・ラシェーズ作『Floating Figure』1927年。ブロンズ像(第7版からのNo.5)、 オーストラリア国立美術館 モダニズムの彫刻運動には、キュービズム、幾何学的抽象化、デ・ステイル、シュプレマティスム、ロシア構成主義、ダダイズム、シュルレアリスム、未来派、フォーマリズム、抽象表現主義、ポップアート、ミニマリズム、ランドアート、インスタレーション芸術などがある。

ヘンリー・ムーア作﹃大きな横たわる像(Large Reclini ng Figure)﹄1984年︵元の小型彫像は1938年︶。ケンブリッジ大学のフィッツウィリアム美術館デイビッド・スミス作﹃CUBI VI﹄1963年。エルサレムのイ スラエル博物館 20世紀初頭、パブロ・ピカソは異なる物体や素材を組み合わせて1つの構成された彫刻を作り始めたことで、彫刻の芸術に革命を起こした。これは二次元芸術でいうコラージュと同等の彫刻にあたる。シュルレアリスムの出現は、クーラージュ[注釈 16]を含むある種の﹁非自発的彫刻﹂など、以前は存在しなかったものを﹁彫刻﹂と説明することもあった。後年ピカソは多作の陶芸家になり、世界じゅうの歴史的な陶器に興味を持つようになり、ジョージ・E・オアやその後のピーター・ヴォーコス、ケネス・プライス、ロバート・アーネソンなど共に陶芸の復活をもたらした。マルセル・デュシャンは1917年﹃泉﹄などの作品で初めて﹁レディ・メイド﹂こと﹁ファウンド・オブジェ﹂を使うようになった。 同様に、20世紀初頭コンスタンティン・ブランクーシの作品が後世の抽象彫刻への道を開いた。ロダンや19世紀後半の彼と同時代の人達による自然主義に反旗を翻して、ブランクーシは﹃空間の鳥﹄シリーズ(1924年)の上品に洗練された形で示したように、主題を自分達の本質にまで昇華させた[160]。ブランクーシの影響は、削減と抽象化という彼の語彙と共に、1930年代と1940年代を通して見られた。その影響は、ガストン・ラシェーズ、ジェイコブ・エプスタイン、ヘンリー・ムーア、アルベルト・ジャコメッティ、ジョアン・ミロ、フリオ・ゴンサレス、パブロ・セラーノ、ジャック・リプシッツなどの芸術家に見られる[161]。そして1940年代までに抽象彫刻は、アレクサンダー・カルダー、レン・ライ、ジャン・ティンゲリー、フレデリック・キースラー︵キネティック・アートの先駆者︶に影響を及ぼして拡張されていった。 モダニズムの彫刻家は、二度の世界大戦に対する戦争記念施設の要求から生じた公共芸術の巨大なブームの大部分を逃したが、1950年代から公共委託機関がモダニズム彫刻を快く受け入れるようになり、抽象彫刻と具象彫刻のどちらでも大型の公共委託が一般的になった。ピカソは、巨大な15mの公共彫刻︵1967年のいわゆるシカゴ・ピカソ︶のマケット製作を委託された。彼のデザインは不明瞭で若干の物議を醸し、その像が何を表すのかは明らかではない。鳥、馬、女性または完全に抽象的な形状の可能性がある。 1950年代後半から1960年代にかけて、抽象彫刻家は幅広い新素材とその作品を創造するための異なるアプローチを試み始めた。シュルレアリスムの図像、擬人化させた抽象化、新素材、新たなエネルギー源と、様々な表面や物体の組み合わせが多くの新しいモダニズム彫刻の特徴となった。ランドスケープ設計者、建築家、ランドスケープ建築家の共同プロジェクトが屋外地点と︵彫刻の︶コンテキスト統合を 拡張した。イサム・ノグチ、デイビッド・スミス、アレクサンダー・カルダー、ジャン・ティンゲリー、リチャード・リッポルド、ジョージ・リッキー、ルイーズ・ブルジョワ、ルイーズ・ネヴェルソンなどの芸術家が現代彫刻の見た目を特徴づけるようになった。 1960年代までに、抽象表現主義と幾何学的抽象化とミニマリズム︵これは彫刻を最も本質的かつ基本的な特徴にまでそぎ落とす︶が一世を風靡した。この時代には、デイビッド・スミスのCUBI 作品群、アンソニー・カロの溶接鋼作品、ほか多種多様な彫刻家による溶接彫刻、ジョン・チェンバレンの大型作品、マーク・ディ・スヴェロによる環境インスタレーション規模の作品などがある。その他のミニマリストには、トニー・スミス、ドナルド・ジャッド、ロバート・モリス、アン・トゥルイット、ジャコモ・ベネヴェッリ、アルナルド・ポモドーロ、リチャード・セラ、ダン・フレイヴィン、カール・アンドレ、ジョン・セイファーなどがいる[162]。 1960年代から1970年代にかけて、様式化された形のモダニズム芸術家によるフィギュラティブな彫刻は、レナード・バスキン、アーネスト・トローバ、ジョージ・シーガル、マリソル・エスコバル、ポール・テック、ロバート・グラハムなどの芸術家によって古典と繋がりのある様式で製作され、フェルナンド・ボテロは自分の絵画の﹁実物より大きな人物像﹂をモニュメント彫刻に取り入れた。-

アメデオ・モディリアーニ作『女性頭部像』1911-12年。メトロポリタン美術館

-

オットー・グットフロイント作『チェリスト』1912-13年

-

マルセル・デュシャン作『泉』1917年

-

ジェイコブ・エプスタイン作『Day and Night』1928年。ロンドン地下鉄本社のために製作された彫刻

-

ケーテ・コルヴィッツ作『The Grieving Parents(悲嘆に暮れる両親)』1932年。(息子ピーターに向けた)第一次世界大戦追悼碑、フラトスロ ドイツ戦争墓地

-

ジャック・リプシッツ作『ミューズの生誕』1944-1950年

-

バーバラ・ヘップワース作『Monolith-Empyrean』1953年

-

ジョン・チェンバレン作『S』1959年。ワシントンD.C.のハーシュホーン博物館と彫刻の庭

-

アレクサンダー・カルダー作『Crinkly avec disc rouge』1973年。シュトゥットガルトの宮殿広場(Schlossplatz)

-

ルイーズ・ネヴェルソン作『大気と環境 XII』1970-1973年。フィラデルフィア美術館

-

ジョアン・ミロ作『Dona i Ocell(女性と鳥)』1982年。スペインのバルセロナ

-

ルイーズ・ブルジョワ作『Maman』1999年。ビルバオ・グッゲンハイム美術館の屋外

コンテンポラリー運動[編集]

クリストとジャンヌ=クロード作『Umbrellas』1991年。日本[163]

デニス・オッペンハイム作『Device to Root Out Evil(悪を根絶する装置)』1997年。パルマ・デ・マヨルカ(スペイン)のポルタ・デ・サンタ・カタリナ広場 サイトスペシフィック・アートや環境アートの作品︵アンディー・ゴールズワージー、ウォルター・デ・マリア[164]、リチャード・ロング、リチャード・セラ、ロバート・アーウィン[165]、ジョージ・リッキー、クリストとジャンヌ=クロードによって表された︶が現代抽象彫刻を新たな方向に導いた。芸術家達は、Land Arts of the American Westプロジェクト内の広大な場所に環境彫刻を創造した。ランドアートまたは﹁アースアート﹂という環境規模の彫刻作品はロバート・スミッソン、マイケル・ハイザー、ジェームズ・タレル︵の﹃ローデン・クレーター﹄︶などの芸術家達に例示された。エヴァ・ヘス、ソル・ルウィット、ジャクリーン・ウィンザー、キース・ソニア 、ブルース・ナウマン、デニス・オッペンハイムほかがポストミニマリズム彫刻の先駆者だった。 また1960年代から1970年代にかけて、エドゥアルド・パオロッツィ、クリッサ、クレス・オルデンバーグ、ジョージ・シーガル、エドワード・キーンホルツ、ナム・ジュン・パイク、ウルフ・ヴォステル、デュアン・ハンソン、ジョン・デ・アンドレアなどの多様な芸術家が、ビデオ・アート、環境アート、光の彫刻、インスタレーション芸術などの新たな手法を介して抽象化、図像化および実像化を模索した。 コンセプチュアル・アートとは、作品において従来の美的関心や素材よりも概念や思想が優先される芸術である。作品としては、ジョセフ・コスースによる1965年の﹃1つおよび3つの椅子(One and Three Chairs)﹄や、マイケル・クレイグ・マーティンによる﹃樫の木(An Oak Tree)﹄などがあり、人物にはヨーゼフ・ボイス、ジェームズ・タレル、ヤツェク ・チリッキなどがいる。ミニマリズム[編集]

-

トニー・スミス作『Free Ride』1962年。6'8 x 6'8 x 6'8(標準的な米国のドア開口部の高さ)、ニューヨーク近代美術館

-

ラリー・ベル作『無題(Untitled)』1964年。金メッキの真鍮にビスマス、クロム、金、ロジウム。ハーシュホーン博物館と彫刻の庭

-

ドナルド・ジャッド作『無題(Untitled)』1977年。ミュンスター(ドイツ)

-

ドナルド・ジャッド作『無題(Untitled)』1991年。エルサレムのイスラエル博物館美術館の庭

ポストミニマリズム[編集]

-

ジャン=イヴ・ルシュヴァリエ作『Fettered wing』1991年

-

アニッシュ・カプーア作『世界がひっくり返る(Turning the World Upside Down)』2010年。イスラエル博物館

-

レイチェル・ホワイトリード作『ホロコースト記念碑(Holocaust Memorial)』2000年。ウィーン(オーストリア)

-

マンフレッド・キールンホーファー作『Guardians of Time』2010年。光の彫刻。光の芸術ビエンナーレ(オーストリア)

-

ダブリンの尖塔、正式名称は『光のモニュメント(Monument of Light)』。ステンレス鋼、高さ121.2m(398フィート)という世界一背の高い彫刻

コンテンポラリー分野[編集]

ロバート・スミッソン作『Spiral Jetty』2005年 一部の現代彫刻は、環境芸術や環境彫刻として、しばしば観客の視野全てにわたる屋外で実践される。光の彫刻、路上彫刻、サイトスペシフィック・アートもまた環境を利用することが多い。氷像は氷を原材料に使った一時的な彫刻の形で、中国、日本、カナダ、スウェーデン、ロシアで人気がある。特にアジアの一部料理で、装飾として氷を彫刻した器が登場する。キネティック彫刻は動くよう設計された彫刻で、モビールが含まれる。雪像は、一般的に各辺1.8-4.6mで重量20-30tの雪でできた単一ブロックから彫刻される。雪は人工的な手段で作られたり降雪後に地面から収集された後、ブロック状に固く詰め込まれる。音の彫刻は、エオリアン・ハープやオートマタといった屋内外での音のインスタレーション芸術で、多かれ少なかれ従来の楽器演奏に近い形態である。音の彫刻はサイトスペシフィック・アートであることも多い。アート・トイは、1990年代後半からコンテンポラリー芸術家にとってもう一つの形式になっており、村上隆やキッドロボットによって製作されたもの[注釈 17]、マイケル・ラウによる設計のもの、マイケル・レビットによるハンドメイド作品[167]などがある。保全[編集]

酸性雨による彫刻への損傷 彫刻は、温度、湿度、光や紫外線に晒されるといった環境条件に敏感である。また酸性雨は特定の建築材料や歴史的建造物にも損傷を与えうる。これは、雨の中の硫酸が石中︵石灰岩、砂岩、大理石、花崗岩︶にあるカルシウム化合物と化学反応して石膏を生成し、それが後に剥離してしまう。 コンテンポラリー彫刻の多くは公共の場所で常設展示されている。盗難は作品が即座に認識できた頃は問題とならなかった。21世紀初頭に金属の価値が高騰し、その金属価値のためブロンズ彫刻の大量盗難が問題になった。数百万ドルもの価値がある彫刻が、それに比べると小さな︵芸術作品のごく一部に過ぎない︶金属価値のために盗まれて、溶かされている[168][169]。関連項目[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

(一)^ 三次元の彫刻に対し、二次元平面での形成と表現を行う視覚芸術が絵画[3]。 (二)^ 日本では、1873年のウィーン万国博覧会に牙彫や木刻などの彫り物︵カービング︶を出品するに際し、英語"sculpture"の訳として彫刻の語をあてたが、のちに塑造(モデリング︶の意も加えて﹁彫塑﹂とも呼ぶようになった[5]。 (三)^ 木彫や石彫において原形を写し取るため、同じ位置の点を求めて印をつけること[14] (四)^ 一部の知識人たちが﹁古代ギリシア文明は着色されていなかった﹂と強硬に主張して、彩色の痕跡を消してしまうという暴挙が1930年代に行われた。詳細は古代ギリシアの彫刻#着色や大英博物館#批判を参照。 (五)^ 彫刻史では、様式の相違からギリシア古典期を古典前期︵前5世紀︶と古典後期︵前4世紀︶に分けている[59]。なお、英語圏では古典前期の様式をen:Severe styleと呼んだりもする。 (六)^ このヘルメス像については模刻説があり[69]、美術史家の間でも誰の作品なのか見解が分かれている。詳細は英語版en:Hermes and the Infant Dionysusを参照。 (七)^ 古代ギリシアがローマの属領だった時代︵紀元前146年からの約4世紀︶に、ギリシア人がローマのために制作した美術作品の様式 [75]。 (八)^ いずれも世界三大カメオに挙げられるほどの大型カメオ[77]。 (九)^ いわゆるケルト十字の、自立している背の高い石の十字架。装飾がふんだんに施されていることも多い。詳細は英語版en:High crossを参照。 (十)^ 文字どおり、玉座の中に聖母マリアが佇んでいるモチーフで、絵画では﹃オンニサンティの聖母﹄が有名。英語圏ではこの絵が"Madonna Enthroned︵玉座にいる聖母︶"とも称される。詳細は英語版en:Ognissanti Madonnaを参照。 (11)^ ﹁手法が型どおりで、独創性や新鮮味がない﹂事を指す用語で、このマニエリスム期がマンネリの語源という説がある[103]。 (12)^ 中国神話の神々は大々的な宗教には発展せず、儒教の始祖は実在した思想家の孔子。道教の始祖である老子が実在人物かは論争中だが、仮に伝説上の人物だった場合でも隋から唐代の天尊像が知られている程度[116]。 (13)^ ﹁先祖の宗教﹂という意味で、フィリピンの神話および土着信仰を指す言葉。詳細は英語版en:Philippine mythologyを参照。 (14)^ 死後の世界で従僕を務めるとされた、古代エジプト副葬品のミイラ形小像[153]。 (15)^ アステカ神話ではケツァルコアトル、マヤ神話ではククルカン、キチェ族の信仰するマヤではグクマッツやトヒルと呼ばれた、メソアメリカ地域に見られる神格。詳細は英語版en:Feathered Serpentを参照。 (16)^ 溶けた素材︵金属や蝋、チョコレートなど︶に冷水を注ぐことで、偶発的に生じる形状の﹁非自発的彫刻﹂を作る技法。詳細は英語版en:Surrealist techniques#Coulageを参照。 (17)^ 例えば2019年にニューヨーク近代美術館とのコラボレーションで発売された、村上隆の代表的なキャラクター﹁DOB君﹂のフィギュアが、アート・トイの一例[166]。出典[編集]

(一)^ en.museicapitolini.org (in Italian). (二)^ JTB﹁サンピエトロ・イン・ビンコリ教会︵San Pietro in Vincoli︶の観光情報﹂ (三)^ コトバンク﹁彫刻とは﹂世界大百科事典 第2版の解説より (四)^ コトバンク﹁彫刻とは﹂ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より (五)^ コトバンク﹁彫刻とは﹂日本大百科全書(ニッポニカ)の解説より (六)^ ab"Gods in Color: Painted Sculpture of Classical Antiquity" September 2007 to January 2008, The Arthur M. Sackler Museum Archived January 4, 2009, at the Wayback Machine. (七)^ 中島水緒﹁レリーフ﹂artscape、用語集︵アートワード︶より (八)^ コトバンク﹁彫塑﹂デジタル大辞泉の解説より。 (九)^ abSee for example Martin Robertson, A shorter history of Greek art, p. 9, Cambridge University Press, 1981, ISBN 978-0-521-28084-6 (十)^ NGA, Washington feature on exhibition. (11)^ The Ptolemies began the Hellenistic tradition of ruler-portraits on coins, and the Romans began to show dead politicians in the 1st century BCE, with Julius Caesar the first living figure to be portrayed; under the emperors portraits of the Imperial family became standard. See Burnett, 34-35; Howgego, 63-70. (12)^ Article by Morris Cox. (13)^ Part of the Gods in Color exhibition. Harvard exhibition Archived 2014-10-06 at the Wayback Machine. (14)^ コトバンク﹁ポインティング﹂ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より。 (15)^ Cook, 147; he notes that ancient Greek copyists seem to have used many fewer points than some later ones, and copies often vary considerably in the composition as well as the finish. (16)^ “Flash animation of the lost-wax casting process”. James Peniston Sculpture. 2008年11月30日閲覧。 (17)^ Ravi, B. (2004). Metal Casting - Overview. Bureau of Energy Efficiency, India. (18)^ British Museum - The Lycurgus Cup. (19)^ Williams, Arthur (2005). The Sculpture Reference Illustrated. Gulfport, MS. p. 179. ISBN 978-0-9755383-0-2 (20)^ V&A Museum, Sculpture techniques: modelling in clay Archived August 2, 2012, at the Wayback Machine., accessed August 31, 2012. (21)^ Rawson, 140-44; Frankfort 112-13; Henig, 179-80. (22)^ Rawson, 134-35. (23)^ Burford, Alison,﹃Greece, ancient, §IV, 1: Monumental sculpture: Overview, 5 c)﹄in Oxford Art Online, accessed August 24, 2012. (24)^ Olsen, 150-51; Blunt. (25)^ Jewish virtual library, History of Jewish sculpture. (26)^ P. Mellars, Archeology and the Dispersal of Modern Humans in Europe: Deconstructing the Aurignacian, Evolutionary Anthropology, vol. 15 (2006), pp. 167-82. (27)^ de Laet, Sigfried J. (1994). History of Humanity: Prehistory and the beginnings of civilization. UNESCO. p. 211. ISBN 978-92-3-102810-6 (28)^ Cook, J. (2013) Ice Age art: arrival of the modern mind, The British Museum, ISBN 978-0-7141-2333-2. (29)^ Sandars, 8-16, 29-31. (30)^ Hahn, Joachim,﹃Prehistoric Europe, §II: Palaeolithic 3. Portable art﹄in Oxford Art Online, accessed August 24, 2012; Sandars, 37-40. (31)^ Kleiner, Fred (2009). Gardner's Art through the Ages: The Western Perspective, Volume 1. p. 36. ISBN 978-0-495-57360-9 (32)^ Sandars, 75-80. (33)^ Sandars, 253-57, 183-85. (34)^ 旅悟空﹁新楽遺址 瀋陽﹂2013年1月16日 (35)^ “縄文の女神とは”. 国宝 縄文の女神︵公式ウェブサイト︶. 舟形町. 2019年4月29日閲覧。 (36)^ 四国新聞﹁古代ライオン像に64億円/米、彫刻落札で最高額﹂2007年12月7日。 (37)^ Frankfort, 24-37. (38)^ Frankfort, 45-59. (39)^ Frankfort, 61-66. (40)^ Frankfort, Chapters 2-5. (41)^ Frankfort, 110-12. (42)^ Frankfort, 66-74. (43)^ Frankfort, 71-73. (44)^ Frankfort, 66-74, 167. (45)^ Frankfort, 141-93. (46)^ Smith, 33. (47)^ Smith, 12-13 and note 17. (48)^ Smith, 21-24. (49)^ Smith, 170-78, 192-94. (50)^ Smith, 102-03, 133-34. (51)^ Smith, 4-5, 208-09. (52)^ Smith, 89-90. (53)^ コトバンク﹁[1]﹂ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より。 (54)^ images of Getty Villa 85.AA.103 (55)^ Cook, 72, 85-109; Boardman, 47-59 (56)^ ダ・ビンチニュース﹁ギリシャの神殿は白くなかった!? 新たなるギリシャ危機とは﹂2016年5月3日 (57)^ “Research” (英語). Glyptoteket 2017年9月23日閲覧。 (58)^ “Tracking Colour”. www.trackingcolour.com. 2017年9月23日閲覧。 (59)^ コトバンク﹁ギリシア美術﹂日本大百科全書(ニッポニカ)の解説より。 (60)^ Cook, 109-19; Boardman, 87-95. (61)^ Lapatin, Kenneth D.S., Phidias, Oxford Art Online, accessed August 24, 2012. (62)^ Cook, 119-31. (63)^ Cook, 131-41. (64)^ Alexander The Great and the Hellenistic Age, p. xiii. Green P. ISBN 978-0-7538-2413-9. (65)^ 正確には﹃Ludovisi Gaul Killing Himself and His Wife﹄で、コトバンク﹁ガラテア人とその妻﹂ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説に基づく訳語。 (66)^ Cook, 142-56 (67)^ Cook, 142-54. (68)^ Cook, 155-58. (69)^ コトバンク﹁プラクシテレス﹂百科事典マイペディアの解説より。 (70)^ Strong, 58-63; Hennig, 66-69. (71)^ Hennig, 24. (72)^ Henig, 66-69; Strong, 36-39, 48; At the trial of Verres, former governor of Sicily, Cicero's prosecution details his depredations of art collections at great length. (73)^ Henig, 23-24. (74)^ Henig, 66-71 (75)^ コトバンク﹁グレコ=ローマン様式﹂ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より。 (76)^ Henig, 73-82; Strong, 48-52, 80-83, 108-17, 128-32, 141-59, 177-82, 197-211. (77)^ 古屋﹁世界三大カメオとは﹂2021年9月20日閲覧 (78)^ Henig, Chapter 6; Strong, 303-15 (79)^ Henig, Chapter 8. (80)^ Strong, 171-76, 211-14. (81)^ Kitzinger, 9 (both quotes), more generally his Ch 1; Strong, 250-57, 264-66, 272-80 (82)^ Strong, 287-91, 305-08, 315-18; Henig, 234-40 (83)^ Robinson, 12, 15. (84)^ Dodwell, Chapter 2. (85)^ Calkins, 79-80, 90-102. (86)^ Calkins, 107-14 (87)^ Calkins, 115-32. (88)^ Honour and Fleming, 297-300; Henderson, 55, 82-84. (89)^ Olson, 11-24; Honour and Fleming, 304; Henderson, 41. (90)^ Snyder, 65-69. (91)^ Snyder, 305-11. (92)^ [2] V&A Museum feature on the Nottingham alabaster Swansea Altarpiece. (93)^ Calkins, 193-98. (94)^ Cherry, 25-48; Henderson, 134-41 (95)^ Olson, 41-46, 62-63. (96)^ Olson, 45-52, and see index. (97)^ Olson, 114-18, 149-50. (98)^ Olson, 149-50. (99)^ Olson, 103-10, 131-32. (100)^ Olson, Chapter 8, 179-81. (101)^ ルーブル美術館﹁︽プシュケを持ち上げるメルクリウス︾﹂公式日本語ページ、2021年2月28日閲覧。 (102)^ Olson, 179-82. (103)^ コトバンク﹁マンネリズム﹂ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より (104)^ Olson, 183-87. (105)^ Olson, 194-202. (106)^ Boucher, 134-42 on the Cornaro chapel; see index for Bernini generally. (107)^ Boucher, 16-18. (108)^ Honour and Fleming, 450. (109)^ Honour and Fleming, 460-67. (110)^ ルーブル美術館﹁ルーペで見る︽アモルの接吻で蘇るプシュケ︾﹂公式ページに基づく訳語。2021年8月28日閲覧 (111)^ Boardman, 370-78; Harle, 71-84. (112)^ Boardman, 370-78; Sickman, 85-90; Paine, 29-30. (113)^ 吉池孝一﹁二言語併用貨幣の伝播―ギリシア系バクトリア王国からクシャン朝まで―﹂愛知県立大学、古代文字資料館発行﹃KOTONOHA﹄第158号、2016年1月。 (114)^ Rawson, Chapter 1, 135-36. (115)^ Rawson, 138-38. (116)^ コトバンク﹁天尊像﹂百科事典マイペディアの解説より。 (117)^ Rawson, 135-45, 145-63. (118)^ Rawson, 163-65 (119)^ Rawson, Chapters 4 and 6. (120)^ Rawson, 135. (121)^ “Shaanxi History Museum notice”. Shaanxi History Museum. 2021年9月20日閲覧。 (122)^ リセマム﹁トーハク﹁博物館でアジアの旅﹂8/30-10/23、親子ナイトミュージアムも﹂2016年8月25日 (123)^ Middle Jomon Sub-Period Archived 2009-05-25 at the Wayback Machine., Niigata Prefectural Museum of History, accessed August 15, 2012. (124)^ Paine & Soper, 30-31. (125)^ Kotobank, J?ch?. The Asahi Shimbun. (126)^ Kotobank, Kei school. The Asahi Shimbun. (127)^ Paine & Soper, 121. (128)^ 和楽web﹁世界を驚かせた日本工芸の至宝!明治の超絶技巧を生み出した職人たちの物語﹂小学館、2019年9月13日 (129)^ Harle, 17-20. (130)^ Harle, 22-24. (131)^ abHarle, 26-38. (132)^ Harle, 87; his Part 2 covers the period. (133)^ Harle, 124. (134)^ Harle, 301-10, 325-27 (135)^ Harle, 276-84. (136)^ Honour & Fleming, 196-200. (137)^ abcFahd, T. (1997). "ṣanam". In Bosworth, C. E. [in英語]; van Donzel, E. [in英語]; Heinrichs, W. P. [in英語]; Lecomte, G. [in英語] (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume IX: San–Sze. Leiden: E. J. Brill. pp. 5–6. ISBN 90-04-10422-4。 (138)^ abcdefgSoucek, Priscilla P. (2000). "Taṣwīr --In painting and other represetational arts". In Bearman, P. J. [in英語]; Bianquis, Th.; Bosworth, C. E. [in英語]; van Donzel, E. [in英語]; Heinrichs, W. P. [in英語] (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume X: T–U. Leiden: E. J. Brill. pp. 361–363. ISBN 90-04-11211-1。 (139)^ ab杉村棟﹁イスラム美術﹂﹃イスラム事典﹄平凡社、1980年。 (140)^ Piotrovsky and Rogers, 23, 26-27, 33-37. (141)^ Piotrovsky and Rogers, 23, 33-37. (142)^ abHonour & Fleming, 557. (143)^ Honour & Fleming, 559-61. (144)^ Honour & Fleming, 556-61. (145)^ De Lorenzi (2015), pp. 15-16. (146)^ Briggs (2015), p. 242. (147)^ abBriggs (2015), p. 331. (148)^ Sobania (2012), p. 462. (149)^ abHarkless (2006), p. 174. (150)^ "Nubian Art Archived 2018-05-28 at the Wayback Machine.". Museum of Fine Arts, Boston. Accessed 28 May 2018. (151)^ Harkless (2006), pp. 174-75. (152)^ March 2011. "Nubia: Ancient Kingdoms of Africa". Institute for the Study of the Ancient World (New York University). Accessed May 28, 2018. (153)^ コトバンク﹁ウシャブティとは﹂世界大百科事典 第2版の解説より (154)^ Castedo, Leopoldo, A History of Latin American Art and architecture, New York: Frederick A. Praeger, Publisher, 1969. (155)^ Honour & Fleming, 553-56. (156)^ Neumeyer, Alfred, The Indian Contribution to Architectural Decoration in Spanish Colonial America. The Art Bulletin, June 1948, Volume XXX, Number two. (157)^ Elsen, Albert E. (2003). Rodin's Art: The Rodin Collection of the Iris & Gerald B. Cantor Center for the Visual Arts. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-513381-1. (158)^ Rodin to Now: Modern Sculpture, Palm Springs Desert Museum. (159)^ Curtis, Penelpoe, Taking Positions: Figurative Sculpture and the Third Reich, Henry Moore Institute, London, 2002. (160)^ Visual arts in the 20th century, Author Edward Lucie-Smith, Edition illustrated, Publisher Harry N. Abrams, 1997, Original from the University of Michigan, ISBN 978-0-8109-3934-9 (161)^ The Oxford dictionary of American art and artists, Author Ann Lee Morgan, Publisher Oxford University Press, 2007, Original from the University of Michigan, ISBN 0-19-512878-8, 978-0-19-512878-9 (162)^ National Air and Space Museum Receives Ascent Sculpture for display at Udvar-Hazy Center [3][リンク切れ] (163)^ NY Times, Umbrella Crushes Woman (164)^ Guggenheim museum Archived January 4, 2013, at the Wayback Machine. (165)^ Dia Foundation (166)^ MdN Design Interactive﹁村上隆氏が手掛けたキャラクターDOB君とMoMAとのコラボによるフィギュアが数量限定で登場﹂2019年10月17日 (167)^ "Art Army by Michael Leavitt", hypediss.com[4], December 13, 2006. (168)^ Scott Reyburn﹁ムーア作の約4億円相当の彫像‥盗難後スクラップ金属に-英当局﹂ブルームバーグ、2009年5月20日。 (169)^ BBC: Barbara Hepworth sculpture stolen from Dulwich Park, 20 December 2011. Example of theft of large bronze sculpture for the value of the metal.参考文献[編集]

- Boardman, John ed., The Oxford History of Classical Art, OUP, 1993, ISBN 0-19-814386-9

- Briggs, Philip (2015) [1995]. Ethiopia. Chalfont St Peter: Bradt Travel Guides. ISBN 978-1-84162-922-3.

- Boucher, Bruce, Italian Baroque Sculpture, 1998, Thames & Hudson (World of Art), ISBN 0-500-20307-5

- Calkins, Robert G.; Monuments of Medieval Art, Dutton, 1979, ISBN 0-525-47561-3

- Cherry, John. The Holy Thorn Reliquary, 2010, British Museum Press (British Museum objects in focus), ISBN 0-7141-2820-1

- Cook, R.M., Greek Art, Penguin, 1986 (reprint of 1972), ISBN 0-14-021866-1

- Dodwell, C.R., Anglo-Saxon Art, A New Perspective, 1982, Manchester University Press, ISBN 0-7190-0926-X

- De Lorenzi, James (2015). Guardians of the Tradition: Historians and Historical Writing in Ethiopia and Eritrea. Rochester: University of Rochester Press. ISBN 978-1-58046-519-9.

- Harle, J. C., The Art and Architecture of the Indian Subcontinent, 2nd edn. 1994, Yale University Press Pelican History of Art, ISBN 0-300-06217-6

- Frankfort, Henri, The Art and Architecture of the Ancient Orient, Pelican History of Art, 4th ed 1970, Penguin (now Yale History of Art), ISBN 0-14-056107-2

- Henderson, George. Gothic, 1967, Penguin, ISBN 0-14-020806-2

- Harkless, Necia Desiree (2006). Nubian Pharaohs and Meroitic Kings: The Kingdom of Kush. Bloomington, Indiana: AuthorHouse. ISBN 1-4259-4496-5.

- Hugh Honour and John Fleming, A World History of Art, 1st edn. 1982 (many later editions), Macmillan, London, page refs to 1984 Macmillan 1st edn paperback. ISBN 0-333-37185-2

- Henig, Martin (ed.), A Handbook of Roman Art, Phaidon, 1983, ISBN 0-7148-2214-0

- Kitzinger, Ernst, Byzantine art in the making: main lines of stylistic development in Mediterranean art, 3rd-7th century, 1977, Faber & Faber, ISBN 0-571-11154-8 (US: Cambridge UP, 1977)

- Olson, Roberta J. M., Italian Renaissance Sculpture, 1992, Thames & Hudson (World of Art), ISBN 978-0-500-20253-1

- Piotrovsky, M. B., and J. M. Rogers (eds), Heaven on Earth: Art from Islamic Lands, 2004, Prestel, ISBN 3-7913-3055-1

- Paine, Robert Treat, in: Paine, R. T., & A. Soper, The Art and Architecture of Japan, 3rd edn 1981, Yale University Press Pelican History of Art, ISBN 0-14-056108-0

- Rawson, Jessica (ed.). The British Museum Book of Chinese Art, 2007 (2nd edn), British Museum Press, ISBN 978-0-7141-2446-9

- Robinson, James, Masterpieces of Medieval Art, 2008, British Museum Press, ISBN 978-0-7141-2815-3

- Sandars, Nancy K., Prehistoric Art in Europe, Penguin (Pelican, now Yale, History of Art), 1968 (nb 1st edn.; early datings now superseded)

- Smith, W. Stevenson, and Simpson, William Kelly. The Art and Architecture of Ancient Egypt, 3rd edn. 1998, Yale University Press (Penguin/Yale History of Art), ISBN 0-300-07747-5

- Snyder, James. Northern Renaissance Art, 1985, Harry N. Abrams, ISBN 0-13-623596-4

- Sobania, Neal W. (2012). "Lalibela", in Akyeampong, Emmanuel; Gates, Henry Louis, Jr., Dictionary of African Biography. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-538207-5.

- Strong, Donald, et al., Roman Art, 1995 (2nd edn), Yale University Press (Penguin/Yale History of Art), ISBN 0-300-05293-6

外部リンク[編集]

-

![『幼児ディオニュソスを抱くヘルメス』紀元前4世紀。オリジナルは恐らくプラクシテレスの作[注釈 6]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Hermes_and_the_infant_Dionysus_by_Praxiteles.jpg/113px-Hermes_and_the_infant_Dionysus_by_Praxiteles.jpg)

![紀元前200-180年頃に君臨し、インド北部に侵攻したデメトリオス1世 (バクトリア王)の貨幣[113]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Demetrius_I_MET_coin.jpg/200px-Demetrius_I_MET_coin.jpg)

![金怪獣像、紀元前475-221年の戦国時代。神木市納林高兔村出土。陝西省歴史博物館所蔵[121]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Golden_monster_from_Warring_States_China%2C_Shaanxi_History_Museum.jpg/200px-Golden_monster_from_Warring_States_China%2C_Shaanxi_History_Museum.jpg)

![青銅製の七牛貯貝器、紀元前2-1世紀の前漢時代。上海博物館所蔵[122]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/CMOC_Treasures_of_Ancient_China_exhibit_-_bronze_cowrie_container.jpg/133px-CMOC_Treasures_of_Ancient_China_exhibit_-_bronze_cowrie_container.jpg)

![ラリベラのベト・ゴルゴタ教会に刻まれた等身大の聖人像の一つ、15世紀(伝統的にゲブレ・メスケル・ラリベラ治世で作られたと考えられている)[147]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Bet_Golgotha.jpg/150px-Bet_Golgotha.jpg)

![ヌビア王タハルカのウシャブティ[注釈 14]、ヌビアのピラミッドより出土、紀元前690-前664年のエジプト第25王朝](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Shabti_of_King_Taharqa.jpg/66px-Shabti_of_King_Taharqa.jpg)

![羽の生えたヘビ[注釈 15]の像、テオティワカンにある神殿の一部。200-250年](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Teotihuacan-Temple_of_the_Feathered_Serpent-3035.jpg/200px-Teotihuacan-Temple_of_the_Feathered_Serpent-3035.jpg)