「幻想交響曲」の版間の差分

Ach~jawiki (会話 | 投稿記録) m →曲の構成 |

→概要: リンク切れ1件修復 |

||

| (100人を超える利用者による、間の188版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{混同|幻想即興曲|x1=[[フレデリック・ショパン]]が作曲した[[ピアノ曲]]}} |

|||

[[en:Symphonie Fantastique]] |

|||

{{Portal クラシック音楽}} |

|||

'''幻想交響曲'''('''Symphonie Fantastique''')は[[エクトル・ベルリオーズ]]が作曲した[[交響曲]]。[[1830年]]作曲。同年、ベルリオーズ自身の指揮により初演。 |

|||

'''幻想交響曲'''(げんそうこうきょうきょく、''Symphonie fantastique'')作品14(H.48)は、[[フランス]]の[[作曲家]][[エクトル・ベルリオーズ]]が[[1830年]]に作曲した最初の[[交響曲]]。原題は『ある芸術家の生涯の出来事、5部の幻想的交響曲』(''Épisode de la vie d'un artiste, symphonie fantastique en cinq parties'' )。「恋に深く絶望し[[アヘン]]を吸った、豊かな想像力を備えたある芸術家」の物語を音楽で表現したもので、ベルリオーズの代表作であるのみならず、初期[[ロマン派音楽]]を代表する楽曲である。現在でもオーケストラの演奏会で頻繁に取り上げられる。 |

|||

続編として、音楽付きの独白劇という側面の強い“叙情的モノドラマ”『[[レリオ、あるいは生への復帰]]』作品14bが書かれており、1832年に『幻想交響曲』の再演と併せて初演されている。 |

|||

初期の[[ロマン派音楽]]の中でも、音楽史的にきわめて重要な位置にある。 |

|||

== 概要 == |

|||

「恋に深く絶望しアヘンを吸った豊かな想像力を備えたある芸術家」の物語を音楽で表現したもの。 |

|||

[[File:Berlioz young.jpg|thumb|right|285px|『レリオ、あるいは生への復帰』作品14bの初演と同時に当楽曲が再演された1832年当時のベルリオーズ([[エミール・シニョル]]による[[肖像|肖像画]])]] |

|||

ベルリオーズ自身の[[失恋]]体験を告白することを意図した[[標題音楽]]である。各楽章に標題が付けられるとともに、1845年版の[[総譜|スコア]]では演奏の際には作曲家自身によって解説されたプログラム・ノートを必ず配るようにと要請している(1855年版では、コンサートでの演奏であれば、各楽章の標題が示されていればプログラムは省略可能としている)。<!--標題音楽の先駆者としては、幻想交響曲と同じ5楽章構成で、各楽章に標題を持つベートーヴェンの[[交響曲第6番 (ベートーヴェン)|交響曲第6番『田園』]]が挙げられるが、ベートーヴェンの[[交響曲第3番 (ベートーヴェン)|交響曲第3番『英雄』]]においてもすでに標題的な要素が見える。--><!-- 標題音楽自体は古典派・ロマン派以前から存在する。とりあえずコメントアウト。「標題性を持つ交響曲の先駆者としては……」という意味でしょうか? --> |

|||

幻想交響曲では、作曲者の恋愛対象(ベルリオーズが恋に落ち、後に結婚した[[アイルランド]]の女優[[ハリエット・スミスソン]])を表す旋律が、楽曲のさまざまな場面において登場する。ベルリオーズはこの繰り返される旋律を「[[イデー・フィクス]]」({{lang|fr|idée fixe}}、固定観念、固定楽想などと訳す場合もある)と呼んだ。これは[[リヒャルト・ワーグナー|ワーグナー]]が後に用いた[[ライトモティーフ]]と根本的に同じ発想といえる<ref>出典:"Leitmotiv"ならびに"idée fixe"の項, The Concise Oxford Dictionary of Music, 4th Edition, (Eds. [[:en:Michael Kennedy (music critic)|Michael Kennedy]] and Joyce Bourne), Oxford University Press, 1996.</ref>。「イデー・フィクス」は、曲中で変奏され変化していく。例えば第1楽章では、主人公が彼女を想っている場面で現れ、牧歌的であるのに対して、終楽章では魔女たちの饗宴の場面で現われ、「醜悪で、野卑で、グロテスクな舞踏」になり、[[小クラリネット|E♭管クラリネット]]で甲高く演奏される。この主題は、[[1828年]]に[[ローマ大賞]]のために作曲した[[カンタータ]]『エルミニー ''Herminie'' [[ベルリオーズの楽曲一覧|H29]]』に登場している。 |

|||

==曲の構成== |

|||

*第一楽章 「夢、情熱」 Rêveries,Passions |

|||

*第二楽章 「舞踏会」 Un bal |

|||

*第三楽章 「野の風景」 Scène aux champs |

|||

*第四楽章 「断頭台への行進」 Marche au supplice |

|||

*第五楽章 「サバトの夜の夢」 Songe d'une nuit du Sabbat-Ronde du Sabbat |

|||

[[レナード・バーンスタイン]]はこの曲を、「''史上初の[[サイケデリック]]な交響曲''」だと述べた<ref>出典:{{Cite web |

|||

全曲を通して、ハリエット・スミッソン([[アイルランド]]の女優。ベルリオーズが恋に落ちた人物で、後に結婚した。)への愛をあらわす旋律が何度も現れる。 |

|||

|author=Leonard Bernstein |

|||

|date=1969年 |

|||

|url=https://leonardbernstein.com/lectures/television-scripts/young-peoples-concerts/berlioz-takes-a-trip |

|||

|title=Young People's Concert: Berlioz Takes a Trip |

|||

|language=英語 |

|||

|accessdate=2024年5月9日 |

|||

}}</ref>。これは、この交響曲に幻覚的、幻想的な性質があり、またベルリオーズがアヘンを吸った状態で作曲した︵と本人が匂わせている︶ことなどによる。

|

|||

== 作曲の経緯と初演 == |

|||

この旋律は、曲の中での彼女の登場の仕方によって変化している。たとえば、第一楽章では、曲の主人公となる人物が彼女を想っている場面で現れ、また牧歌的であるのに対して、終楽章では、魔女が主人公の死を告げに来るとき?に彼女を見るときにあらわれる。そして旋律は速く、﹁やかましくくだらない踊り?﹂になって、またキーキーとしたEb管[[クラリネット]]で演奏される。

|

|||

{{multiple image |

|||

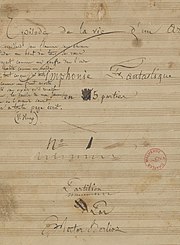

| footer = 『幻想交響曲』自筆譜。【左】表紙ページ。【右】譜面第1頁。 |

|||

| width1 = 180 |

|||

| image1 = Symphonie fantastique Titre.jpg |

|||

| alt1 = 表紙ページ |

|||

| width2 = 200 |

|||

| image2 = Berliozs manuscript of first page of Symphonie Fantastique.jpg |

|||

| alt2 = 譜面1ページ目 |

|||

}} |

|||

[[1827年]]、ベルリオーズはパリで、イギリスの[[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]劇団による『[[ハムレット]]』を観た。その中で[[オフィーリア]]を演じた[[ハリエット・スミスソン]]に熱烈な恋心を抱き、手紙を出す、面会を頼むなどの行動に出る。しかしながら、彼女への思いは通じず、やがて劇団はパリを離れてしまう。ベルリオーズはスミスソンを引きつけるために、大規模な作品を発表しようという思いを抱いていたが{{refnest|group="注"|『ハムレット』観劇を通じて、この公演を開いていた英国シェイクスピア劇団の看板女優だったハリエット・スミスソンに一目惚れとなったベルリオーズが、のちに彼自身が当楽曲を書き上げて初演するに際して、彼女の知名度を利用して初演の[[宣伝|プロモーション]]を実行したのではないか、と指摘する音楽関係者も存在する。その指摘によると、このプロモーションの結果、当楽曲の初演は当時の[[報道機関|マスコミ]]の大注目の的になったという<ref name="tpo180124">{{Cite web|和書|author=野本由紀夫 |authorlink=野本由紀夫 |url=https://www.tpo.or.jp/concert/pdf/20180124-28program.pdf |title=楽曲解説 |website=第114回東京オペラシティ定期シリーズ |publisher=[[東京フィルハーモニー交響楽団]] |date=2018-01-24 |accessdate=2023-05-02 |quote=→[https://www.tpo.or.jp/concert/20180124-01.php 第114回東京オペラシティ定期シリーズ](公演案内ページ。曲目解説へのリンク付き)}}</ref>。}}、激しい孤独感のなかで彼女に対する憎しみの念が募っていく。彼は間もなく、ピアニストのマリー・モークと知り合い、恋愛関係に発展する。この曲はそのさなかに作曲された{{refnest|group="注"|ベルリオーズ自身が当楽曲の作曲に着手するようになった要因の一つとして、[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]の交響曲に生で接したこと、を挙げる者も存在する。のちに当楽曲の初演で指揮することになる[[フランソワ・アントワーヌ・アブネック|フランソワ・アブネック]]が指揮してのベートーヴェン交響曲演奏会がパリで開催された際、先記の『ハムレット』観劇で感動したばかりのベルリオーズがこのベートーヴェン交響曲演奏に接していて、このとき彼は声楽曲から器楽曲の分野へと関心を広げ、交響曲作曲を決意するに至ったという。のちに彼は「シェイクスピアが詩の新しい宇宙を見せたように、ベートーヴェンは新たな音楽の世界を開いてくれた」と述懐している<ref name="kpo190622">{{Cite web|和書|author=遠山菜穂美 |url=https://www.kanaphil.or.jp/_app/wp-content/uploads/2018/12/f3e5ac4d087f5f94c1da334172b4c774.pdf |title=ベルリオーズ:幻想交響曲 Op.14 |website=曲目解説(みなとみらいシリーズ 第349回) |publisher=[[神奈川フィルハーモニー管弦楽団]] |date=2019-06-22 |accessdate=2023-05-02 |quote=→[https://www.kanaphil.or.jp/concert/581/ みなとみらいシリーズ 第349回](公演案内ページ。曲目解説へのリンク付き)}}</ref><ref name="hpac190118">{{Cite web|和書|author=飯尾洋一(音楽ライター) |url=https://hpac-orc.jp/wpapp/wp-content/uploads/2021/08/PN-190118.pdf |title=PROGRAM NOTE 曲目解説~演奏をより深く楽しむために |website=第111回定期演奏会 PROGRAM |publisher=[[兵庫芸術文化センター管弦楽団]] |date=2019-01-18 |accessdate=2023-05-02 |quote=→[https://hpac-orc.jp/concert/849/ 第111回定期演奏会 佐渡裕 オーケストラのエスプリ!]〔公演案内ページ。プログラム冊子電子版(曲目解説)へのリンク付き〕}}</ref><ref>{{Cite web|和書|url=https://otomamire.com/life-of-berlioz/ |title=エクトル・ベルリオーズ【クラシック音楽界の一発屋】 |website=otomamire |publisher=アラミークス合同会社 |date=2019-10-19 |accessdate=2023-05-02}}</ref>。}}。なお、[[1829年]]には作曲者によって、交響曲についての文章が発表されている。 |

|||

[[1830年]]4月に当楽曲は書き上げられ、同年[[12月5日]]に[[パリ音楽院]]で、ベルリオーズの友人であった指揮者[[フランソワ・アントワーヌ・アブネック|フランソワ・アブネック]]の指揮により初演された{{refnest|group="注"|この初演開催の日付について、当楽曲の作曲をベルリオーズに決意させるもととなったベートーヴェンが亡くなってから約3年後、そしてベートーヴェンが遺した最後の完成交響曲「[[交響曲第9番 (ベートーヴェン)|第九]]」が初演されてから約6年後となっている。ベートーヴェンが「第九」で自由と博愛を高らかに歌い上げてからわずか約6年後、同じ交響曲という絶対音楽中心のフォーマットを用いてベルリオーズは自らの失恋体験とアヘン中毒者の幻覚、つまり赤裸々で危ない個人体験を描き上げるという時代を先取りするかのような行動を起こしていたことになる<ref name="tpo180124" /><ref name="kpo190622" /><ref name="hpac190118" />。}}。この際に多くの自作曲が併せて演奏されたが、中でも当楽曲は最も注目を集め、第4楽章はアンコールに応えてもう一度演奏されたという。一方で第3楽章は不評だったことから、初演の翌年である[[1831年]]にその第3楽章を大幅改訂した<ref name="tpo180124" /><ref name="kpo190622" /><ref name="numadu040419">{{Cite web|和書|url=http://www.numakyo.org/cgi-bin/fantasy.cgi?vew=56 |title=「幻想交響曲を聴く」5・・・作曲と出版の経過 |website=コラム:「~を聴く」シリーズ |publisher=沼津交響楽団 |date=2004-04-19 |accessdate=2023-05-02}}</ref>。 |

|||

ベルリオーズはこの繰り返される旋律を「固定観念」(idée fixe)と呼んだ。これは[[リヒャルト・ワーグナー]]が後に用いた、'Leitmotif'と同じである。純粋な管弦楽作品で、この技法をこれほどまで使ったのは幻想交響曲が初めてであろうが、[[カール・マリア・フォン・ウェーバー]]は、それ以前から彼のオペラ作品の中で、人物や物を表現するときに同じ動機の繰り返しを用いていた。 |

|||

出版は初演から15年後の[[1845年]]であった。その後、[[1855年]]までの間に幾度か改訂が重ねられ、特に1855年の版ではプログラム・ノートも含めて大きな変更が加えられている。これとは別に、当楽曲が再演された翌年の[[1833年]]に[[フランツ・リスト]]が[[ピアノ]]用に編曲し、1834年に出版している<ref name="numadu040419" />。 |

|||

[[レナード・バーンスタイン]]は、この交響曲を、音楽の初の幻想世界への冒険だとした。 |

|||

これは、この交響曲が幻覚的、幻想的な性質があり、またこの交響曲は、少なくとも少しは、ベルリオーズがアヘンを吸った状態で作曲されたという歴史があることなどによる。

|

|||

婚約関係まで進んだベルリオーズとモークは、彼女の母によって[[1831年]]に破局させられ、モークは[[イグナツ・プライエル|プレイエル]]の息子カミーユと結婚した。モーク母娘とカミーユを殺害しようとするほどの怒りに駆られたベルリオーズであったが、翌1832年にスミスソンと再会することになる。彼女は当楽曲の再演を聴きに来ていたのである。それをきっかけに、ベルリオーズの心に再び火がつき、今度はスミスソンも彼の愛を受け入れた。ベルリオーズの当初の目的は叶い、2人は[[1833年]]に結婚する。

|

|||

==関連記事== |

|||

*[[クラシック音楽の曲名一覧]] |

|||

日本初演は、[[1929年]][[5月9日]]、[[日本青年館]]にて[[近衛秀麿]]と新交響楽団(現在の[[NHK交響楽団]])が行った<ref>[http://ja-opera.seesaa.net/article/164229395.html 《トロイアの人びと》作曲の経緯と上演史、そして日本のベルリオーズ受容における日本初演の意義について(森佳子、音楽学者)]</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

== 曲の構成 == |

|||

{{試聴 |

|||

|header = 幻想交響曲(楽章毎) |

|||

|type = music |

|||

|filename = Hector Berlioz - Symphonie fantastique, op. 14 - 1. Rêveries – Passions (Igor Markevitch, Orchestre Lamoureux, 1962).flac |

|||

|title = 第1楽章「夢、情熱」<br /> (Rêveries, Passions) |

|||

|filename2 = Hector Berlioz - Symphonie fantastique, op. 14 - 2. Un bal (Igor Markevitch, Orchestre Lamoureux, 1962).flac |

|||

|title2 = 第2楽章「舞踏会」 (Un bal) |

|||

|filename3 = Hector Berlioz - Symphonie fantastique, op. 14 - 3. Scène aux champs (Igor Markevitch, Orchestre Lamoureux, 1962).flac |

|||

|title3 = 第3楽章「野の風景」<br /> (Scène aux champs) |

|||

|filename4 = Hector Berlioz - Symphonie fantastique, op. 14 - 4. Marche au supplice (Igor Markevitch, Orchestre Lamoureux, 1962).flac |

|||

|title4 = 第4楽章「断頭台への行進」<br /> (Marche au supplice) |

|||

|filename5 = Hector Berlioz - Symphonie fantastique, op. 14 - 5. Songe d'une nuit du Sabbat (Igor Markevitch, Orchestre Lamoureux, 1962).flac |

|||

|title5 = 第5楽章「魔女の夜宴の夢」<br /> (Songe d'une nuit du Sabbat) |

|||

|description5 = 以上、何れも[[イーゴリ・マルケヴィチ]]指揮[[コンセール・ラムルー|ラムルー管弦楽団]](1962年) |

|||

}} |

|||

{{External media |

|||

| width = 320px |

|||

| topic = 全曲を試聴する |

|||

| audio1 = [https://www.youtube.com/watch?v=AgXW-57UDMc アンドレス・オロスコ=エストラーダ指揮] |

|||

| audio2 = [https://www.youtube.com/watch?v=sdYRYbjCcJg アラン・アルティノグリュ指揮]<br />以上演奏2本は何れも[[hr交響楽団]]の管弦楽、hr交響楽団公式YouTubeより。 |

|||

| audio3 = [https://www.youtube.com/watch?v=TT9SqYOldGQ H. Berlioz:Symphonie fantastique] - ディーマ・スロボデニューク(Dima Slobodeniouk)指揮ガリシア交響楽団による演奏。ガリシア交響楽団公式YouTube。 |

|||

| audio4 = [https://www.youtube.com/watch?v=qsnUV8Glcic BERLIOZ:Symphonie fantastique,op.14] - [[佐渡裕]]指揮[[兵庫芸術文化センター管弦楽団]]による演奏。兵庫芸術文化センター管弦楽団公式YouTube。 |

|||

| audio5 = [https://www.youtube.com/watch?v=BqVojmQB_4s Hector Berlioz:Symphonie fantastique] - [[エサ=ペッカ・サロネン]]指揮[[NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団]]による演奏。[[北ドイツ放送|NDR Klassik]]公式YouTube。 |

|||

| audio6 = [https://www.youtube.com/watch?v=5HgqPpjIH5c Berlioz:Symphonie Fantastique] - [[チョン・ミョンフン]]指揮[[フランス放送フィルハーモニー管弦楽団]]による演奏。[[ラジオ・フランス|France Musique]]公式YouTube。 |

|||

}} |

|||

以下の引用は、1855年版の作曲家自身のプログラムに基づく翻訳である<ref>引用元は Berlioz, Hector, Notes of "Symphonie fantastique, op. 14," ''Complete works'' v. 1, New York: E.F. Kalmus [n.d.] pp. 1-2 (reprint; originally published Leipzig: Breitkopf & Härtel, [19--]) http://purl.dlib.indiana.edu/iudl/variations/score/BHS9470 </ref>。 |

|||

{{Quotation|病的な感受性と激しい想像力に富んだ若い音楽家が、恋の悩みによる絶望の発作からアヘンによる服毒自殺を図る。麻酔薬の量は、死に至らしめるには足りず、彼は重苦しい眠りの中で一連の奇怪な幻想を見、その中で感覚、感情、記憶が、彼の病んだ脳の中に観念となって、そして音楽的な映像となって現われる。愛する人その人が、一つの旋律となって、そしてあたかも固定観念のように現われ、そこかしこに見出され、聞こえてくる<ref group="注">原文‥Un jeune musicien d'une sensibilité maladive et d'une imagination ardente, s'empoisonne avec de l'opium dans un accès de désespoir amoureux. La dose de narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un lourd sommeil accompagné des plus étranges visions, pendant lequel ses sensations, ses sentiments, ses souvenirs se traduisent dans son cerveau malade, en pensées et en images musicales. La femme aimée, elle-même, est devenue pour lui une mélodie et comme une idée fixe qu'il retrouve et qu'il entend partout.

|

|||

1845年版のプログラムでは、アヘン服毒については第4楽章ではじめて登場する。</ref>。}} |

|||

=== 第1楽章「夢、情熱」 (Rêveries, Passions) === |

|||

{{Quotation|彼はまず、あの魂の病、あの情熱の熱病、あの憂鬱、あの喜びをわけもなく感じ、そして、彼が愛する彼女を見る。そして彼女が突然彼に呼び起こす火山のような愛情、胸を締めつけるような熱狂、発作的な嫉妬、優しい愛の回帰、厳かな慰み<ref group="注">原文:Il se rappelle d'abord ce malaise de l'âme, ce vague des passions, ces mélancolies, ces joies sans sujet qu'il éprouva avant d'avoir vu celle qu'il aime, puis l'amour volcanique qu'elle lui inspira subitement, ses délirantes angoisses, ses jalouses fureurs, ses retours de tendresse, ses consolations religieuses.</ref>。}} |

|||

ラルゴの序奏部とソナタ形式の主部からなる。急速な主部に入ると間もなく、フルートとヴァイオリンによって「イデー・フィクス」が奏される。[[ハ短調]]→[[ハ長調]] |

|||

=== 第2楽章「舞踏会」 (Un bal) === |

|||

{{Quotation|とある舞踏会の華やかなざわめきの中で、彼は再び愛する人に巡り会う<ref group="注">原文:Il retrouve l'aimée dans un bal au milieu d'une fête brillante.</ref>。}} |

|||

フルートとオーボエによる「イデー・フィクス」の旋律が随所に現れる[[ワルツ]]の楽章である。最後はテンポを速めて華やかに終わる。複数のハープが華やかな色彩を添える。[[イ長調]] |

|||

=== 第3楽章「野の風景」 (Scène aux champs) === |

|||

{{Quotation|ある夏の夕べ、田園地帯で、彼は2人の羊飼いが﹁ランツ・デ・ヴァッシュ﹂︵Ranz des vaches︶を吹き交わしているのを聞く。牧歌の二重奏、その場の情景、風にやさしくそよぐ木々の軽やかなざわめき、少し前から彼に希望を抱かせてくれているいくつかの理由﹇主題﹈がすべて合わさり、彼の心に不慣れな平安をもたらし、彼の考えに明るくのどかな色合いを加える。しかし、彼女が再び現われ、彼の心は締めつけられ、辛い予感が彼を突き動かす。もしも、彼女に捨てられたら…… 1人の羊飼いがまた素朴な旋律を吹く。もう1人は、もはや答えない。日が沈む…… 遠くの雷鳴…… 孤独…… 静寂……<ref group="注">原文‥Un soir d'été, à la campagne, il entend deux pâtres qui dialoguent un Ranz des vaches. Ce duo pastoral, le lieu de la scène, le léger bruissement des arbres doucement agités par le vent, quelques motifs d'espoir qu'il a conçus depuis peu, tout concourt à rendre à son cœur un calme inaccoutumé, à donner à ses idées une couleur plus riante, mais Elle apparaît de nouveau, son cœur se serre, de douloureux pressentiments l'agitent: si elle le trompait... L'un des pâtres reprend sa naïve mélodie, l'autre ne répond plus. Le soleil se couche... Bruit éloigné du tonnerre... Solitude... Silence...</ref>}}

|

|||

羊飼いの吹く Ranz des vaches はアルプス地方の牧歌(牛追い歌。ロッシーニの『ウィリアム・テル』序曲の第3部参照)。[[コーラングレ]](イングリッシュホルン)と[[バンダ (オーケストラ)|舞台裏]]のオーボエによって演奏される。この楽章の主要旋律(20小節目からフルートと第1ヴァイオリンとで奏される)は、破棄するつもりだった自作『荘厳ミサ』のGratias agimus tibiや、未完の歌曲 Je vais donc quitter pour jamais, H6(ジャン=ピエール・クラリス・ド・フロリアンの詩による)でも使用されている。最後に、[[コーラングレ]]による牧歌が奏されると、4個のティンパニが遠くの雷鳴を奏し、静かに終わる。 [[ヘ長調]] |

|||

=== 第4楽章「断頭台への行進」 (Marche au supplice) === |

|||

{{Quotation|彼は夢の中で愛していた彼女を殺し、死刑を宣告され、断頭台へ引かれていく。行列は行進曲にあわせて前進し、その行進曲は時に暗く荒々しく、時に華やかに厳かになる。その中で鈍く重い足音に切れ目なく続くより騒々しい轟音。ついに、固定観念が再び一瞬現われるが、それはあたかも最後の愛の思いのように死の一撃によって遮られる<ref group="注">原文‥Il rêve qu'il a tué celle qu'il aimait, qu'il est condamné à mort, conduit au supplice. Le cortège s'avance, aux sons d'une marche tantôt sombre et farouche, tantôt brillante et solennelle, dans laquelle un bruit sourd de pas graves succède sans transition aux éclats les plus bruyants. A la fin, l'idée fixe reparaît un instant comme une dernière pensée d'amour interrompue par le coup fatal. </ref>。}}

|

|||

1845年版のプログラムでは、ここでアヘンを飲んで夢を見ることになっている。低弦、大太鼓、ホルンによって行進曲が開始される。﹁イデー・フィクス﹂は、最後にほんのわずか現れるが、全オーケストラによってかき消されてしまう。 [[ト短調]]

|

|||

=== 第5楽章「魔女の夜宴の夢」 (Songe d'une nuit du Sabbat) === |

|||

{{Quotation|彼は[[サバト (魔女)|サバト]](魔女の饗宴)に自分を見出す。彼の周りには亡霊、魔法使い、あらゆる種類の化け物からなるぞっとするような一団が、彼の葬儀のために集まっている。奇怪な音、うめき声、ケタケタ笑う声、遠くの叫び声に他の叫びが応えるようだ。愛する旋律が再び現われる。しかしそれはかつての気品とつつしみを失っている。もはや醜悪で、野卑で、グロテスクな舞踏の旋律に過ぎない。彼女がサバトにやってきたのだ…… 彼女の到着にあがる歓喜のわめき声…… 彼女が悪魔の大饗宴に加わる…… 弔鐘、滑稽な[[怒りの日]]のパロディ。サバトのロンド。サバトのロンドと怒りの日がいっしょくたに<ref group="注">原文:Il se voit au sabbat, au milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers, de monstres de toute espèce réunis pous ses funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains auxquels d'autres cris semblent répondre. La mélodie-aimée reparaît encore, mais elle a perdu son caractère de noblesse et de timidité, ce n'est plus qu'un air de danse ignoble, trivial et grotesque, c'est Elle qui vient au sabbat... Rugissements de joie à son arrivée... Elle se mêle à l'orgie diabolique... Glas funèbre, parodie burlesque du Dies Irae. Ronde du sabbat. La Ronde du sabbat et le Dies Irae ensemble. </ref>。}} |

|||

「[[ワルプルギスの夜]]の夢」と訳される事もある。弦楽器による不気味な音型で始まる。「イデー・フィクス」は、変奏されてクラリネットで奏される。鐘が鳴り、[[グレゴリオ聖歌]]『[[怒りの日]]』(''Dies Irae'')がファゴットとオフィクレイドで奏される。弦楽器による急速なロンドとなり、フーガを交えながら、全管弦楽の咆哮のうちに圧倒的なクライマックスを築いて曲が閉じられる。また曲の終結部近くでは弓の木部で弦を叩く[[コル・レーニョ]]奏法が用いられている。ハ長調→ハ短調→ハ長調 |

|||

== 演奏時間 == |

|||

約55分 - 第1楽章と第4楽章のすべての繰り返しを含む。繰り返し無しでは約50分。 |

|||

== 楽器編成 == |

|||

{{管弦楽編成 |

|||

|フルート=2(2番[[ピッコロ]]持ち替え) |

|||

|オーボエ=2(2番[[コーラングレ]]持ち替え) |

|||

|クラリネット=2(1番[[小クラリネット|E♭管]]持ち替え) |

|||

|ファゴット=4 |

|||

|ホルン=4 |

|||

|トランペット=2,([[ピストン]]付き)[[コルネット]] 2 |

|||

|トロンボーン=[[アルトトロンボーン|アルト]] 1, テナー 2 |

|||

|金管楽器=[[オフィクレイド]] 2 |

|||

|ティンパニ=4台(3楽章1人1台4人、4楽章~2人2台ずつ) |

|||

|打楽器=[[シンバル]]、[[大太鼓]]、[[小太鼓]]、<br>[[鐘]] 2(C音と[[音程#度数|完全4度]]下のG音) |

|||

|その他=[[ハープ]](少なくとも4台あることが好ましい) |

|||

|第1ヴァイオリン=15 |

|||

|第2ヴァイオリン=15 |

|||

|ヴィオラ=10 |

|||

|チェロ=11 |

|||

|コントラバス=9 |

|||

}} |

|||

<div class="thumb tright"> |

|||

{| class="wikitable" style="float:right; margin-left:0.25em; text-align:center; font-size:smaller;" |

|||

|- |

|||

|style="background-color:#fff" | |

|||

<score sound="1"> |

|||

{ \new PianoStaff << %{\set PianoStaff.midiInstrument = #"tubular bells" %} \override Score.SpacingSpanner #'common-shortest-duration = #(ly:make-moment 1/2) |

|||

\new Staff \with{ \magnifyStaff #3/4 } \relative c' { \clef treble \once \omit Score.MetronomeMark \tempo 4. = 104 \time 6/8 \key c \minor c2.\f^>~c2. c2.^>~c2. s2. s2. s2. s4. r4 r8 } |

|||

\new Staff \with{ \magnifyStaff #3/4 } \relative c { \clef bass \time 6/8 \key c \minor <c c,>2.\sustainOn\f^>~<c c,>2. <c c,>2.^>~<c c,>2. <<{g'2.->~g2.~g2.~g4. }\\{<g, g,>2.->~<g g,>2.~<g g,>2.~<g g,>4.}>> r4 r8 } |

|||

>> } |

|||

</score> |

|||

|- |

|||

|総譜上の鐘の音<ref name="総譜B&H1900" /><br />(2段のピアノ譜として書かれている) |

|||

|- |

|||

|style="background-color:#fff" | |

|||

<score raw="1" sound="1"> |

|||

\header { tagline = ##f } |

|||

\score { |

|||

\new Staff \with{ \magnifyStaff #3/4 }{ |

|||

\once \omit Score.MetronomeMark \tempo 4. = 104 |

|||

\time 6/8 |

|||

\key c \minor |

|||

\override Score.SpacingSpanner #'common-shortest-duration = #(ly:make-moment 1/2) |

|||

\set Staff.midiInstrument = #"tubular bells" |

|||

\new Voice { |

|||

\relative c''{ c2.\f^>~c2. c2.^>~c2. g2.^>~g2.~ g2.~g4. r4 r8 \bar "|"} |

|||

} |

|||

} |

|||

\layout {} |

|||

\midi {} |

|||

}</score> |

|||

|- |

|||

|[[チューブラーベル]]による鐘の代用<ref name="Del Mar" /><br />(作曲者の指定した[[音高]]よりも1-3オクターブ高い) |

|||

|}</div> |

|||

1844年の演奏では、第2楽章でコルネットの[[オブリガート (クラシック音楽)|オブリガート]]が追加された。当時のコルネットの名手である[[ジャン=バティスト・アルバン]]のために書かれたと考えられており<ref>{{Cite book |author=[[:en:D. Kern Holoman|D. Kern Holoman]] |title=Berlioz |url=https://books.google.co.jp/books?id=yTv-OXC-WcgC&pg=PA307&dq=Arban&hl=ja#v=onepage |publisher=[[:en:Harvard University Press|Harvard University Press]] |date=1989-11-06 |isbn=0674067789 |page=307 |accessdate=2018-10-10}}</ref><ref>{{Cite book |editor=[[:en:Peter Bloom|Peter Bloom]] |url=https://books.google.co.jp/books?id=VbGdyJ4tFv4C&pg=PA177&dq=%22jean-baptiste+arban%22+berlioz#v=onepage |title=The Cambridge Companion to Berlioz |publisher=[[ケンブリッジ大学出版局|Cambridge University Press]] |date=2000-8-24 |page=177 |isbn=978-0521596381 |accessdate=2020-7-19}}</ref>、現在でもこのパートが演奏されることがある<ref group="注">コルネットのオブリガートを含む演奏として、例えば[[クラウディオ・アバド]]指揮[[シカゴ交響楽団]]の録音(1983年)や[[ジョン・エリオット・ガーディナー]]指揮[[オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティック]]の録音(1991年)がある。</ref>。1855年に全面改訂された際には採用されていない。 |

|||

幻想交響曲は[[管弦楽法]]の面でも、[[コーラングレ]]、[[小クラリネット|E♭管クラリネット]]、[[コルネット]]、[[オフィクレイド]]<ref group="注">オフィクレイドは1820年から1890年頃まで、フランスやイタリアの教会音楽でよく使われていただけに、この楽器によって怒りの日の旋律が演奏される事で、より大きな効果を生んだのではと見る向きもある。</ref>、複数の[[ハープ]]、鐘の交響曲への導入、コル・レーニョ奏法の使用、[[コーラングレ]](イングリッシュホルン)と[[バンダ (オーケストラ)|舞台裏]]のオーボエの対話、4台のティンパニによる雷鳴の表現など、先進的な点が多く、後世に影響を与えた。これは楽器が改良され、音量面や機構などで大きな向上がなされた結果である。例えば、ベートーヴェンの最晩年にようやく開発されたバルブ・システムによって、金管楽器でも[[半音階]]が容易に演奏可能となった。この進取性こそが、ベルリオーズを「近代[[管弦楽法]]の父」たらしめている所以でもある。 |

|||

奏法についても楽譜に細かい指示が書き込まれている。例えば、ティンパニに関しては[[マレット (打楽器)|マレット]]について「木」、「皮張り」、「スポンジ(海綿または綿球)」と固さの指示があり、「拍頭の音だけばち2本で、あとは右手だけで」(第4楽章)など叩き方も指定されている。シンバルでも打ち合わせる通常の奏法の他、頭部をスポンジで覆ったマレットで叩くよう指定された箇所もある(指定が脱落している楽譜もある)。 |

|||

準備が難しい楽器は演奏の際に他の楽器で代用されたり、省略されたりする場合がある。[[オフィクレイド]]は現在は多く[[チューバ]]で演奏される。2つの鐘はしばしば[[チューブラーベル]]の[[音名・階名表記#オクターヴ表記|C5]]音と[[音名・階名表記#オクターヴ表記|G4]]音︵[[音名・階名表記#オクターヴ表記|国際式階名表記]]、以下同じ︶で代用される<ref name="Del Mar">{{Cite book |author = Norman Del Mar |authorlink = ノーマン・デル・マー |year=1983 |title=Anatomy of the Orchestra |publisher=University of California Press |page=403|url=https://books.google.co.jp/books?id=vsVzqUN1GBcC&pg=PA403&dq=Berlioz+%22tubular+bells%22#v=onepage |isbn= 978-0520050624}}</ref><ref group="注">チューブラーベルが発明されるのは[[1867年]]のことであり、﹃幻想交響曲﹄が作曲された1830年にはまだ存在しない。</ref>が、ベルリオーズは低く深い音︵[[音名・階名表記#オクターヴ表記|C4]]と[[音名・階名表記#オクターヴ表記|G3]]、またはC3とG2、またはC2とG1<ref name="総譜B&H1900">{{Cite book|author1=[[エクトル・ベルリオーズ|Hector Berlioz]] (Comp.)|editor=[[シャルル・マレーブ|Charles Malherbe]] and [[フェリックス・ワインガルトナー|Felix Weingartner]] (Eds.)|chapter={{fr|V. Songe d'une nuit du Sabbat}}|title={{fr|Symphonie Fantastique}} |year=1900 |publisher=[[ブライトコプフ・ウント・ヘルテル|Breitkopf & Härtel]]|pages=97, 108}} ('''[https://imslp.org/wiki/File:PMLP03653-berlioz_symphonie_fantastique.pdf Online version]''' at [[国際楽譜ライブラリープロジェクト|IMSLP]], retrieved on 2018-10-18)</ref><ref name="Macdonald">Hector Berlioz and Hugh Macdonald (2002), ''Berlioz's Orchestration Treatise: A Translation and Commentary'', Cambridge University Press, ISBN 0521239532, p.275.</ref>、右図の譜例と試聴用サウンドファイル参照︶を要求しており、充分に低い音の鐘が用意できない場合は[[ピアノ]]で演奏するようにと指示している<ref name="Macdonald" />{{Refnest |name="score_mov5" |group="注" |スコアの5楽章冒頭部分に記された作曲者による脚注<ref name="総譜B&H1900" />: {{en|"If 2 bells are not available which are large enough to produce one of the 3 Cs and one of the 3 Gs as written, it is better to use the pianofortes. In such event the bell-part must be played with double-octaves as written."}}/和訳︵角括弧﹇ ﹈内は引用者による補足︶: "楽譜に書かれた3つのC音いずれかと3つのG音いずれかを出せる充分に大き﹇く音程の低﹈い2つの鐘を調達できなければ、﹇音程の高い小さな鐘よりも﹈複数の[[ピアノ|ピアノフォルテ]]を用いる方がよい。ピアノフォルテを使う場合には、楽譜通りにダブルオクターブで﹇書かれた3つの音すべてを同時に﹈演奏すること。"}}。スコア上では鐘のパートが2段の[[楽譜#楽譜の種類|ピアノ譜]]で書かれている<ref name="総譜B&H1900" />ことや、求められている音が低いことなどから、むしろ鐘でなくピアノを使うべきだとする見解もある<ref group="注">鐘ではなくあえてピアノを用いた演奏として、例えば[[ヨス・ファン・インマゼール]]指揮[[アニマ・エテルナ]]の録音︵2008年︶がある。</ref>。4台以上のハープの指定についても現在では2台で演奏されることが圧倒的に多いが、[[オリジナル楽器]]による演奏ではベルリオーズの指示に従うことが多く、なかには6台も使用した演奏もある。

|

|||

初演の際の楽器の調達について、[[コーラングレ]]や鐘は[[パリ国立オペラ|オペラ座]]から、E♭管クラリネットやオフィクレイドは軍楽隊から用意した事実が明らかとなっている。 |

|||

幻想交響曲で先進的に用いられている楽器とその後世での使用法をみると、[[コーラングレ]](イングリッシュホルン)は[[アントニン・ドヴォルザーク|ドヴォルザーク]]の管弦楽曲など、ワーグナー以降の3管編成によくみられる。また、[[リヒャルト・ワーグナー|ワーグナー]]以降の3管編成は主に[[バスクラリネット]]が使われ、E♭管の小クラリネットが本格的に使われるのは、[[オーケストラ#編成の規模|四管編成]]が用いられる[[グスタフ・マーラー|マーラー]]の交響曲以降、[[モーリス・ラヴェル|ラヴェル]]や[[ドミートリイ・ショスタコーヴィチ|ショスタコーヴィチ]]などからである。4本のファゴットは[[ジュゼッペ・ヴェルディ|ヴェルディ]]の「[[ドン・カルロ]]」や「[[オテロ (ヴェルディ)|オテロ]]」にも見ることができる。当時フランスではドイツ式のファゴットではなく、フランス式のバッソンが使用されていた(今日でも一部で使用されている)が、フランス式バッソンは音量が小さいため、本数が多めに指定されることがしばしばあった。 |

|||

2本の[[コルネット]]は[[セザール・フランク|フランク]]の管弦楽曲、[[クロード・ドビュッシー|ドビュッシー]]の管弦楽曲などで用いられている。[[ジョルジュ・ビゼー|ビゼー]]の「[[カルメン (オペラ)|カルメン]]」でも2本のトランペットかコルネットのどちらかが用いられる。フランス以外でも[[ピョートル・チャイコフスキー| チャイコフスキー]]などのロシア系の作曲家や、ヴェルディの「[[ドン・カルロ]]」や「[[オテロ (ヴェルディ)|オテロ]]」などに用例が見られる。[[オフィクレイド]]は[[チューバ]]が発明されるまで使用された金管の低音楽器であるが、2本以上のチューバは[[リヒャルト・シュトラウス]]の管弦楽曲に、3本以上は[[オリヴィエ・メシアン|メシアン]]の管弦楽曲に用例がある。 |

|||

ティンパニを複数奏者に演奏させるのは、[[フランツ・リスト|リスト]]の[[ダンテ交響曲]]やワーグナーの「[[タンホイザー]]」、「[[ローエングリン]]」、「[[ニーベルングの指環]]」、「[[パルジファル]]」にみられる。またマーラーや[[イーゴリ・ストラヴィンスキー|ストラヴィンスキー]]、ショスタコーヴィチ、[[ベルント・アロイス・ツィンマーマン]]、[[ルイジ・ノーノ|ノーノ]]までのティンパニもこの作品の強い影響下にある。また鐘の使用は、イタリアやロシアの[[オペラ]]における教会などの場面や、マーラーやショスタコーヴィチの交響曲にみられる。 |

|||

さらに、弦楽器の数の指定は、ワーグナーを経てリヒャルト・シュトラウス、メシアンなどに見られる。複数の[[ハープ]]の指定は、ワーグナーの「[[ニーベルングの指環]]」で6台の指定がある他、マーラーやリヒャルト・シュトラウスは2声部で書くことが多いが出来るだけ倍にするようにと指定されていることもある。[[アントン・ブルックナー|ブルックナー]]、メシアンや[[ピエール・ブーレーズ|ブーレーズ]]の管弦楽曲でも3台のハープが指定されているものがある。 |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|group="注"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

* [http://purl.dlib.indiana.edu/iudl/variations/score/BHS9470 旧全集版のリプリント](gifファイル。インディアナ大学図書館) |

|||

* [http://www.hberlioz.com/Scores/sfantastique.htm Hector Berlioz Website] スコアや、ベルリオーズによるプログラムノート(1845年、1855年それぞれ)のテキストなどが閲覧可能(フランス語・英語訳) |

|||

== 外部リンク == |

|||

* {{IMSLP2|work=Symphonie fantastique, H 48 (Berlioz, Hector) |cname=幻想交響曲作品14(H.48)}} |

|||

{{Normdaten}} |

|||

{{DEFAULTSORT:けんそうこうきようきよく}} |

|||

[[Category:ベルリオーズの交響曲]] |

|||

[[Category:1830年の楽曲]] |

|||

[[Category:薬物を題材とした楽曲]] |

|||

[[Category:ハ長調]] |

|||

2024年5月9日 (木) 00:30時点における最新版

概要[編集]

作曲の経緯と初演[編集]

曲の構成[編集]

| 音楽・音声外部リンク | |

|---|---|

| 全曲を試聴する | |

|

| |

|

以上演奏2本は何れもhr交響楽団の管弦楽、hr交響楽団公式YouTubeより。 | |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

第1楽章﹁夢、情熱﹂ (Rêveries, Passions)[編集]

彼はまず、あの魂の病、あの情熱の熱病、あの憂鬱、あの喜びをわけもなく感じ、そして、彼が愛する彼女を見る。そして彼女が突然彼に呼び起こす火山のような愛情、胸を締めつけるような熱狂、発作的な嫉妬、優しい愛の回帰、厳かな慰み[注 5]。 ラルゴの序奏部とソナタ形式の主部からなる。急速な主部に入ると間もなく、フルートとヴァイオリンによって﹁イデー・フィクス﹂が奏される。ハ短調→ハ長調第2楽章﹁舞踏会﹂ (Un bal)[編集]

とある舞踏会の華やかなざわめきの中で、彼は再び愛する人に巡り会う[注 6]。 フルートとオーボエによる﹁イデー・フィクス﹂の旋律が随所に現れるワルツの楽章である。最後はテンポを速めて華やかに終わる。複数のハープが華やかな色彩を添える。イ長調第3楽章﹁野の風景﹂ (Scène aux champs)[編集]

ある夏の夕べ、田園地帯で、彼は2人の羊飼いが﹁ランツ・デ・ヴァッシュ﹂︵Ranz des vaches︶を吹き交わしているのを聞く。牧歌の二重奏、その場の情景、風にやさしくそよぐ木々の軽やかなざわめき、少し前から彼に希望を抱かせてくれているいくつかの理由﹇主題﹈がすべて合わさり、彼の心に不慣れな平安をもたらし、彼の考えに明るくのどかな色合いを加える。しかし、彼女が再び現われ、彼の心は締めつけられ、辛い予感が彼を突き動かす。もしも、彼女に捨てられたら…… 1人の羊飼いがまた素朴な旋律を吹く。もう1人は、もはや答えない。日が沈む…… 遠くの雷鳴…… 孤独…… 静寂……[注 7] 羊飼いの吹く Ranz des vaches はアルプス地方の牧歌︵牛追い歌。ロッシーニの﹃ウィリアム・テル﹄序曲の第3部参照︶。コーラングレ︵イングリッシュホルン︶と舞台裏のオーボエによって演奏される。この楽章の主要旋律︵20小節目からフルートと第1ヴァイオリンとで奏される︶は、破棄するつもりだった自作﹃荘厳ミサ﹄のGratias agimus tibiや、未完の歌曲 Je vais donc quitter pour jamais, H6︵ジャン=ピエール・クラリス・ド・フロリアンの詩による︶でも使用されている。最後に、コーラングレによる牧歌が奏されると、4個のティンパニが遠くの雷鳴を奏し、静かに終わる。 ヘ長調第4楽章﹁断頭台への行進﹂ (Marche au supplice)[編集]

彼は夢の中で愛していた彼女を殺し、死刑を宣告され、断頭台へ引かれていく。行列は行進曲にあわせて前進し、その行進曲は時に暗く荒々しく、時に華やかに厳かになる。その中で鈍く重い足音に切れ目なく続くより騒々しい轟音。ついに、固定観念が再び一瞬現われるが、それはあたかも最後の愛の思いのように死の一撃によって遮られる[注 8]。 1845年版のプログラムでは、ここでアヘンを飲んで夢を見ることになっている。低弦、大太鼓、ホルンによって行進曲が開始される。﹁イデー・フィクス﹂は、最後にほんのわずか現れるが、全オーケストラによってかき消されてしまう。 ト短調第5楽章﹁魔女の夜宴の夢﹂ (Songe d'une nuit du Sabbat)[編集]

彼はサバト︵魔女の饗宴︶に自分を見出す。彼の周りには亡霊、魔法使い、あらゆる種類の化け物からなるぞっとするような一団が、彼の葬儀のために集まっている。奇怪な音、うめき声、ケタケタ笑う声、遠くの叫び声に他の叫びが応えるようだ。愛する旋律が再び現われる。しかしそれはかつての気品とつつしみを失っている。もはや醜悪で、野卑で、グロテスクな舞踏の旋律に過ぎない。彼女がサバトにやってきたのだ…… 彼女の到着にあがる歓喜のわめき声…… 彼女が悪魔の大饗宴に加わる…… 弔鐘、滑稽な怒りの日のパロディ。サバトのロンド。サバトのロンドと怒りの日がいっしょくたに[注 9]。 ﹁ワルプルギスの夜の夢﹂と訳される事もある。弦楽器による不気味な音型で始まる。﹁イデー・フィクス﹂は、変奏されてクラリネットで奏される。鐘が鳴り、グレゴリオ聖歌﹃怒りの日﹄︵Dies Irae︶がファゴットとオフィクレイドで奏される。弦楽器による急速なロンドとなり、フーガを交えながら、全管弦楽の咆哮のうちに圧倒的なクライマックスを築いて曲が閉じられる。また曲の終結部近くでは弓の木部で弦を叩くコル・レーニョ奏法が用いられている。ハ長調→ハ短調→ハ長調演奏時間[編集]

約55分 - 第1楽章と第4楽章のすべての繰り返しを含む。繰り返し無しでは約50分。楽器編成[編集]

| 木管 | 金管 | 打 | 弦 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fl. | 2(2番ピッコロ持ち替え) | Hr. | 4 | Timp. | 4台(3楽章1人1台4人、4楽章~2人2台ずつ) | Vn.1 | 15 |

| Ob. | 2(2番コーラングレ持ち替え) | Trp. | 2,(ピストン付き)コルネット 2 | 他 | シンバル、大太鼓、小太鼓、 鐘 2(C音と完全4度下のG音) |

Vn.2 | 15 |

| Cl. | 2(1番E♭管持ち替え) | Trb. | アルト 1, テナー 2 | Va. | 10 | ||

| Fg. | 4 | 他 | オフィクレイド 2 | Vc. | 11 | ||

| 他 | Cb. | 9 | |||||

| その他 | ハープ(少なくとも4台あることが好ましい) | ||||||

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

参考文献[編集]

- 旧全集版のリプリント(gifファイル。インディアナ大学図書館)

- Hector Berlioz Website スコアや、ベルリオーズによるプログラムノート(1845年、1855年それぞれ)のテキストなどが閲覧可能(フランス語・英語訳)

外部リンク[編集]