「ダンディ」の版間の差分

m wkf. |

→その後の展開: fix |

||

| (22人の利用者による、間の41版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Otheruses||その他|ダンディー}} |

{{Otheruses||その他|ダンディー}} |

||

{{ |

{{redirectlist|ダンディズム|宝塚歌劇団の作品|ダンディズム!|DOPING PANDAのアルバム|DANDYISM}} |

||

[[Image:Dandys_1830.jpg|thumb|right|[[1830年代]]の[[パリ]]における洒落たダンディ。左は[[フロックコート]]を、右は[[モーニングコート|モーニング]]を着ている。このような体形を求めてきつい[[コルセット]]も用いられた]] |

|||

'''ダンディ'''︵{{lang-en-short|dandy}}︶は、身なり・巧みな言葉づかい・余裕ある趣味といったものを特に重視しながら、あくまで無頓着を装ってそれらを追求し、自らに陶酔する男や女の精神を指す<ref>''Cult de soi-même'' [[Charles Baudelaire]], "Le Dandy", noted in Susann Schmid, "Byron and Wilde: The Dandy in the Public Sphere" in Julie Hibbard ''et al.'' , eds. ''The Importance of Reinventing Oscar: versions of Wilde during the last 100 years'' 2002</ref>。ダンディは、とりわけ[[18世紀]]後半から[[19世紀]]前半にかけての[[英国]]で自発的に生じ、[[中産階級]]の出自にかかわらず[[貴族]]のライフスタイルを模倣しようと励んだ。

|

|||

ダンディに先行するものとしてプティ・メートルや{{仮リンク|ミュスカダン|en|Muscadin}}が現れていたことは記録上はっきりしているものの<ref name="#1">John C. Prevost, Le Dandysme en France (1817–1839) (Geneva and Paris) 1957.</ref>、現在の意味でのダンディズムが最初に現れたのは[[フランス革命]]期にあたる1790年代の[[ロンドン]]および[[パリ]]である。ダンディは「慎み」について自問・批評を繰り返し洗練させていったが、行き着いた先は「シニシズム([[:en:Cynicism (contemporary)|en]])」こそが「知的ダンディズム」であるとする作家[[ジョージ・メレディス]]の定義であった(なおメレディス自身はダンディではない)。もっとも、この時代を扱った『[[紅はこべ]]』のスカーレット・ピンパーネルは、文学史上でもかなりのダンディではある。先のものよりは手厳しくない定義として、[[トーマス・カーライル]]はダンディを単なる「着道楽」としている。[[オノレ・ド・バルザック]]は人間喜劇の1作『金色の眼の娘』(1835年)に、完全な俗人にして非情の人アンリ・ド・マルセーを登場させており、このマルセーははじめ完璧なダンディの要件を満たしていたが、憑りつかれたような恋愛の過程で激しく凶悪な嫉妬が姿を現していった。 |

|||

[[Image:Dandys_1830.jpg|thumb|right|[[1830年代]]の[[パリ]]における洒落たダンディ。左は[[フロックコート]]を、右は[[モーニングコート|モーニング]]を着ている。このような体形を求めてきつい[[コルセット]]も用いられた。]] |

|||

[[シャルル・ボードレール]]は、ダンディズム後期の﹁形而上学的﹂段階<ref name="#1"/>にあってダンディを以下のように定義している。すなわち、ダンディとは[[美学]]を宗教にまで高め、それに則って生きる者のことであり<ref>Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, IX. Le dandy, Calmann Lévy, 1885 (Œuvres complètes de Charles Baudelaire III. L’Art romantique, pp. 91-96).</ref>、その宗教というのは、ただダンディが存在するだけで責任ある中産階級の市民への非難となる、というものである。﹁ある面で、ダンディズムは精神主義および[[禁欲主義|ストイシズム]]に近づいてい﹂き、﹁[充分な資産を持ち労働を免れた]こうした存在は<ref group="注">ダンディのこと。ボードレールは資産と余暇をダンディの要件としている。</ref>、自らにとっての美の観念の洗練、趣味の上での追求、感性と思索とに生きている状態に他ならない。︵中略︶ダンディズムは[[ロマン主義]]の1形態である。考えの足りない世上の連中が信じているらしいこととは裏腹に、ダンディズムは着る物に大はしゃぎをしてみせたり道具立てが逸品であったりすることですらない。こうしたことは、完全なダンディにとっては精神における貴族的優越の象徴以上のものではない。﹂

|

|||

'''ダンディ'''︵{{lang-en-short|'''dandy'''}}︶は、身なり・巧みな言葉づかい・余裕ある趣味といったものを特に重視しながら、あくまで無頓着を装ってそれらを追求し、自らに陶酔する男を指す<ref>''Cult de soi-même'' [[Charles Baudelaire]], "Le Dandy", noted in Susann Schmid, "Byron and Wilde: The Dandy in the Public Sphere" in Julie Hibbard ''et al.'' , eds. ''The Importance of Reinventing Oscar: versions of Wilde during the last 100 years'' 2002</ref>。ダンディは、とりわけ[[18世紀]]後半から[[19世紀]]前半にかけての[[英国]]で自発的に生じ、[[中産階級]]の出自にかかわらず[[貴族]]のライフスタイルを模倣しようと励んだ。

|

|||

﹁何を着るか﹂ということと政治的抗議との結びつきは、イングランドでは18世紀に至ってことに顕著となっており<ref>Aileen Ribeiro, "On Englishness in dress" in ''The Englishness of English Dress'', Christopher Breward, Becky Conekin and Caroline Cox, ed., 2002.</ref>、このことを含み置くと、ダンディズムとはそれまでの貴族に代わって市民が社会を担う[[平等主義]]の時代の勃興に対する、貴族階級によるスタイルを通じた政治的異議申し立てとみなすこともできる。ダンディズムはしばしば封建社会や前工業社会の諸価値、たとえば﹁完璧なジェントルマン﹂や﹁自律せる貴族﹂といったものへの郷愁に執着したが、矛盾したことに、ダンディは観衆を必要とするものであった。[[オスカー・ワイルド]]と[[バイロン卿]]の﹁マーケティング的に成功した人生﹂を調査した Susann Schmid は、両者のうちに作家でありゴシップおよびスキャンダルの発生源・供給源であるという、ダンディというものの公共空間における役割をみてとっている<ref>Susann Schmid, "Byron and Wilde: The Dandy in the Public Sphere" in Julie Hibbard et al. , eds. The Importance of Reinventing Oscar: versions of Wilde during the last 100 years 2002</ref>。英国の作家 Nigel Rodgers ︵[[:en:Nigel Rodgers|en]]︶は、天才的なダンディであるというワイルドの地位に疑義を呈し、ワイルドは便宜としてダンディ風な構えをとっただけに過ぎず、求道者に苛烈な要求を課すダンディズムの理念に身を奉げたのではないとみている。

|

|||

ダンディに先行するものとしてプティ・メートルや{{仮リンク|ミュスカダン|en|Muscadin}}が現れていたことは記録上はっきりしているものの<ref>John C. Prevost, Le Dandysme en France (1817–1839) (Geneva and Paris) 1957.</ref>、現在の意味でのダンディズムが最初に現れたのは[[フランス革命]]期にあたる1790年代の[[ロンドン]]および[[パリ]]である。ダンディは「慎み」について自問・批評を繰り返し洗練させていったが、行き着いた先は「シニシズム([[:en:Cynicism (contemporary)|en]])」こそが「知的ダンディズム」であるとする作家[[ジョージ・メレディス]]の定義であった(なおメレディス自身はダンディではない)。もっとも、この時代を扱った『[[紅はこべ]]』のスカーレット・ピンパーネルは、文学史上でもかなりのダンディではある。先のものよりは手厳しくない定義として、[[トーマス・カーライル]]はダンディを単なる「着道楽」としている。[[オノレ・ド・バルザック]]は人間喜劇の1作『金色の眼の娘』(1835年)に、完全な俗人にして非情の人アンリ・ド・マルセーを登場させている。マルセーははじめ完璧なダンディの要件を満たしていたが、憑りつかれたような恋愛の過程で激しく凶悪な嫉妬が姿を現していった。 |

|||

==語源== |

|||

[[シャルル・ボードレール]]は、ダンディズム後期の﹁形而上学的﹂段階<ref>John C. Prevost, Le Dandysme en France (1817–1839) (Geneva and Paris) 1957.</ref>にあってダンディを以下のように定義している。すなわち、ダンディとは[[美学]]を宗教にまで高め、それに則って生きる者のことであり<ref>Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, IX. Le dandy, Calmann Lévy, 1885 (Œuvres complètes de Charles Baudelaire III. L’Art romantique, pp. 91-96).</ref>、その宗教というのは、ただダンディが存在するだけで中産階級の分別ある市民への非難となる、というものである。﹁ある面で、ダンディズムは精神主義および[[禁欲主義|ストイシズム]]に近づいてい﹂き、﹁[充分な資産を持ち労働を免れた]こうした存在は<ref group="注">ダンディのこと。ボードレールは資産と余暇をダンディの要件としている。</ref>、自らにとっての美の観念の洗練、趣味の上での追求、感性と思索とに生きるという状態に他ならない。︵中略︶ダンディズムは[[ロマン主義]]の1形態である。考えの足りない世上の連中が信じているらしいこととは裏腹に、ダンディズムは着る物に大はしゃぎをしてみせたり道具立てが逸品であったりすることですらない。こうしたことは、完全なダンディにとっては精神における貴族的優越の象徴以上のものではない。﹂

|

|||

﹁Dandy﹂という語の起源はよくわかっていない。1770年代には、それまで服装や見た目が極端であることを指す言葉だった﹁eccentricity﹂が、人々の奇矯な振る舞い全般に用いられはじめ<ref>Ribeiro 2002:20, under the subheading "Eccentricity, Extremes, and Affectation".</ref>、それと並行して﹁dandy﹂という言葉も18世紀後半にはじめて現れている。[[アメリカ独立戦争]]直前にあたる時期には、植民地アメリカ市民の貧乏を言い立てぞんざいな作法をわらう﹁[[ヤンキードゥードゥル]]﹂が歌われたが、その1番の歌詞から読み取れるのは、周囲にまさってダンディたらんとする者は優れた馬と金の組み紐で飾った服を要する︵そのような者は﹁イタリアかぶれの伊達男﹂という意味で皮肉をこめて﹁[[マカロニ#比喩|マカロニ]]﹂と呼ばれた︶にもかかわらず、平均的植民地アメリカ市民の経済力があまりにも低かったため、1頭のポニーと身を飾る2、3枚の羽根飾りさえあれば仲間内で群を抜いたダンディとみなされ、そうしたダンディは米人よりさらに野暮ったい旧大陸側の同胞︵英国兵︶との比較においてもダンディであり、英国兵自身も米国のそうした伊達者が周囲から殊絶しているとみなすことさえあった、ということである<ref>[http://memory.loc.gov/ammem/today/apr19.html#yankee "Yankee Doodle"]; [[Maccaroni (fashion)|Maccaroni]].</ref>。少しのちの1780年頃、[[スコットランド]]の[[バラッド]]にも﹁dandy﹂という単語が現れるが<ref>{{cite book | title=Oxford English Dictionary | year = 1989 | url=http://dictionary.oed.com |quote=dandy 1.a. One who studies above everything to dress elegantly and fashionably; a beau, fop, 'exquisite'. c1780 Sc. Song (see [[Notes and Queries|N. & Q.]] 8th Ser. IV. 81), I've heard my granny crack O' sixty twa years back When there were sic a stock of Dandies O; Oh they gaed to Kirk and Fair, Wi' their ribbons round their hair, And their stumpie drugget coats, quite the Dandy O. | publisher=Oxford University Press }}</ref>、ここでの﹁dandy﹂にはこの項目で扱っているような含みはまずないようである。﹁Dandy﹂のもともとの形はおそらく﹁jack-a-dandy﹂というものであったらしい<ref>''Encyclopaedia Britannica'', 1911]</ref>。﹁Dandy﹂は[[ナポレオン戦争]]期には[[流行語]]となった。当時の用法としては、﹁dandy﹂と﹁fop﹂は異なるものとされており、﹁dandy﹂の装いの方が上品で落ち着いているとみなされていた。

|

|||

21世紀現在の英語では、﹁dandy﹂という語は、﹁fine﹂ないし﹁great﹂の意味をおどけて、またしばしば皮肉を込めて表す形容詞である。また名詞としては身なりの整った男を指すが、それに加えて自分のファッションを絶対視している場合に﹁dandy﹂と呼ぶことが多い。

|

|||

﹁何を着るか﹂ということと政治的抗議との結びつきは、イングランドでは18世紀に至ってことに顕著となっており<ref>Aileen Ribeiro, "On Englishness in dress" in ''The Englishness of English Dress'', Christopher Breward, Becky Conekin and Caroline Cox, ed., 2002.</ref>、このことを含み置くと、ダンディズムは[[平等主義]]の勃興に対する政治的異議申し立てとみなすこともできる。ダンディズムはしばしば封建社会や前工業社会の諸価値、たとえば﹁完璧なジェントルマン﹂や﹁自律せる貴族﹂といったものへの郷愁に執着したが、矛盾したことに、ダンディは観衆を必要とするものだった。[[オスカー・ワイルド]]と[[バイロン卿]]の﹁マーケティング的に成功した人生﹂を調査した Susann Schmid は、両者のうちに作家でありゴシップおよびスキャンダルの発生源・供給源であるという、ダンディというものの公共空間における役割をみてとっている<ref>Susann Schmid, "Byron and Wilde: The Dandy in the Public Sphere" in Julie Hibbard et al. , eds. The Importance of Reinventing Oscar: versions of Wilde during the last 100 years 2002</ref>。英国の作家 Nigel Rodgers ︵[[:en:Nigel Rodgers|en]]︶は、天才的なダンディであるというワイルドの地位に疑義を呈し、ワイルドは便宜としてダンディ風な構えをとっただけに過ぎず、求道者に苛烈な要求を課すダンディズムの理念に身を奉げたのではないとみている。

|

|||

==ボー・ブランメルと英国における初期ダンディズム== |

|||

==語源== |

|||

[[Image:BrummellDighton1805.jpg|right|thumb|200px|[[ボー・ブランメル]](1805年)]] |

|||

「ダンディ」なる語は、[[1780年]]ごろの[[スコットランド]]の[[バラッド]]において初めて登場するが、おそらく今日的な意味をもってはいなかった。おそらくこのような意味の「ダンディ」は、[[ナポレオン戦争]]の期間に[[流行語]]となった「洒落者 ''jack-a-dandy'' 」の短縮形である。当時の俗語としては、ダンディが洗練されて質素であるという点で、「めかし屋 ''fop'' 」と区別された。 |

|||

英国社会におけるダンディの模範となったのは、﹁ボー・ブランメル﹂こと[[ジョージ・ブライアン・ブランメル]]︵1778年 - 1840年︶である。ブランメルは少時には[[オックスフォード大学]][[オリオル・カレッジ (オックスフォード大学)|オリオル・カレッジ]]の学生であり、のちには[[摂政皇太子|摂政王太子]]︵即位後[[ジョージ4世 (イギリス王)|ジョージ4世]]︶の取り巻きでもあったが、貴族の出ではない。実際のところ、ブランメルのすごさは﹁全く何にも基づいていない﹂というのはフランスの作家[[ジュール・バルベー・ドールヴィイ|バルベー・ドールヴィイ]]が1845年に喝破するところである<ref>Barbey d'Aurevilly, "Du dandisme et de George Brummell," (published 1845, collected in ''Oeuvres complètes'' 1925:87–92).</ref>。白粉をはたくことも香水をつけることもなかったが、常に入浴と髭剃りを欠かさず、装いは紺青の無地のコートであったブランメルは<ref>"In Regency England, Brummel's fashionable simplicity constituted in fact a criticism of the exuberant French fashions of the eighteenth century" (Schmid 2002:83),</ref>、髪にはきちんとブラシを当て、身に着ける物のサイズはぴったりで、コートから覗く[[リンネル|リネン]]は糊がきいてパリッとし、もちろんすべてはきれいに洗濯されてあって、仕上げは丹念に結んだ{{仮リンク|クラヴァット|en|cravat}}︵ネクタイの前身︶であった。1790年代半ば以降のブランメルは﹁有名人﹂のはしりとなっていた。有名人とは有名だから有名であるという人のことだが、ブランメルの場合は口数は少ないが機知に富んだ伊達物として有名なのであった{{Citation needed|date=March 2008}}。

|

|||

現代において「ダンディ」という語は、「すごい」「かっこいい」といった意味のおどけた形容詞となっており、しばしば諷刺めいて使われる。 |

|||

ナポレオン戦争期の首相であった[[ウィリアム・ピット (小ピット)|小ピット]]は、1795年に対仏戦争の戦費捻出と小麦粉の使用制限を目的として頭髪用の[[白粉]]に課税しているが(当時の男性用の長く白い[[かつら_(装身具)#西洋の正装として|かつら]]は小麦粉を原料とする白粉によって白くされていた。また当時不作のため小麦粉は希少化し値が上がっていた)、ブランメルはそれに先立ってすでにかつらの着用をやめ、髪をローマ風(ないし[[ブルータス]]風「à la Brutus」)に短く刈らせていた。またブランメルはそれまで一般的だった膝丈の [[オー・ド・ショース|breeches]] から、仕立てた黒の pantaloons (いわゆる[[ベルボトム]]ではない)への変遷を主導した人物でもあった。Pantaloons はほぼそのまま現在のズボン類になっていき、西洋では以後200年、男性の服装の主流となっている。1799年、規定の年齢に達したため、ブランメルは父の遺産3万ポンドを相続した。ブランメルはこの3万ポンドのほとんどを着る物と賭け事、豪華な暮らしに浪費し、1816年にはダンディの典型的な末路である破産に至った。ブランメルは債権者を逃れてフランスに渡り、1840年、62歳を目前に{{Citation needed|date=March 2008}}[[カーン]]の[[:en:History of psychiatric institutions|癲狂院]]([[精神科|精神病院]]の前身)で人知れず没した。 |

|||

==「洒落者ブランメル」と初期のイギリス人ダンディ== |

|||

[[Image:BrummellDighton1805.jpg|left|thumb|200px|「ボー・ブランメル」の肖像]][[Image:LisztLitho.JPG|right|thumb|200px|21歳の[[フランツ・リスト]]。典型的なダンディの装いをしている]] |

|||

英国[[社交界]]においてダンディの正真正銘のお手本は、[[オックスフォード大学]]で[[摂政皇太子|皇太子兼摂政]]時代の[[ジョージ4世 (イギリス王)|ジョージ4世]]の学友だった﹁ボー・ブランメル﹂こと[[ジョージ・ブライアン・ブランメル]]であった。化粧せず、[[香水]]もつけてはいなかったが、髭を剃り入浴して清潔感があり、手入れの行き届いた無地の紺青色のコートを羽織り、完璧に糊付けされた洗い立ての[[リンネル]]を覗かせ、丹念に結わえられたネクタイを締めたブランメルは、[[1790年代]]の中ごろから、寸鉄人を刺すようなウィットと独自のファッションで有名な名士の先駆者であった。

|

|||

ダンディ風のスタイルをとった人物でボー・ブランメルにまして成功した人物として、[[ジョージ・ゴードン・バイロン|第6代バイロン男爵ジョージ・ゴードン・バイロン]]が挙げられる。バイロン卿はフランス革命以降一旦すたれたレースのフリルを袖と襟とにあしらった poet shirt ︵[[:en:Poet shirt|en]]︶を着ることがあった。バイロン卿のこのようなファッション上の志向は、[[アルバニア]]の民族衣装を装った姿を描かせた肖像画に見ることができる{{Citation needed|date=March 2008}}。

|

|||

[[1795年]]に首相の[[ウィリアム・ピット (小ピット)|小ピット]]が[[白粉]]に課税する前から、すでにブランメルは当時の上流階級の一般的な身嗜みである[[かつら_(装身具)#権威の象徴として|ホイッグ]](かつら)をやめ、古代ローマ風に「[[マルクス・ユニウス・ブルートゥス|ブルータス]]流儀の」髪型にしている。ブランメルは、従来の[[半ズボン]]から、きちんとあつらえた黒っぽい[[パンタロン]](今日のズボンの直接の原型)への変化を先導した張本人でもあった。ブランメルは3万ポンドもの財産を相続し、自らも稼ぎながらしかし、それを[[賭博]]や社交、衣裳や遊興に費やし、債権者から逃れるべくフランスに逃れ、紆余曲折の後に老衰で世を去った。 |

|||

当時の突出したダンディとして、いま一人フランスの{{仮リンク|アルフレード・ドルセー|en|Alfred d'Orsay|label=ドルセー伯爵アルフレード・ドルセー}}を挙げることができる。ドルセー伯はバイロン卿の友人であり、ロンドン社交界の最上層に参入した。

|

|||

ただし、ブランメルのファッションは決して派手ではなく、むしろ地味である。清潔感、いついかなる時でも全く乱れがないこと、なによりその人柄こそが﹁ボー・ブランメル﹂であった。

|

|||

ブランメルの発言とされる、以下の言葉がある。 |

|||

1836年に[[トーマス・カーライル]]は次のように書いている。 |

|||

'''「街を歩いていて、人からあまりじろじろと見られているときは、君の服装は凝りすぎているのだ」''' |

|||

<blockquote>ダンディは伊達男であり、ダンディの生業、はたらき、在りようは服を着ることのうちにある。ダンディにおいては感情、精神、金銭、社交という機能のいずれも、かしこく服を着こなすという目的に英雄的に奉仕している。したがって、他の人が生きるために着るのに対し、ダンディは着るために生きるのである。さてここで、殉教であり詩情でありさらに預言でもあるこの絶え間ない在り方に対して、ダンディが見返りに望むこととはなんなのか。おそらくただに、存在を認められること、といえるのだろう。あるいは生きて動いている何物かとして、いやそれよりも慎ましいかもしれない。目に入る何物か、可視光を反射するに足る物……。<ref>Thomas Carlyle, "The Dandiacal Body", in ''Sartor Resartus''</ref></blockquote>

|

|||

19世紀半ばには英国のダンディは、[[ヴィクトリア朝]]当時の男性ファッションという非常に色彩に乏しいパレットの中で、微細な洗練を披露していた。「良質な毛織の質、ポケットのフラップやコートの折り返しの角度、本当に正しい手袋の色、ブーツや革靴の適切な照り返し加減といった具合である。こうしたことからイメージされるのは服装に気を遣っているが、自分の外見に無限の苦痛を感じており、かつ外見に無関心を装う男である。この洗練されたダンディズムは、男性における英国らしさの本質的要素とみなされ続けることとなった。」<ref>Ribeira 2002:21.</ref> |

|||

[[Image:Lord Byron in Albanian dress.jpg|thumbnail|right|200px|[[トマス・フィリップス]]作画の[[1813年]]のバイロン卿。[[アルバニア人]]の恰好をしている]] |

|||

伊達者として現在ではブランメル以上の有名人に、詩人で貴族の[[ジョージ・ゴードン・バイロン]]卿がいる。バイロンは細部に拘り、部分的な盛装をし、ひだ飾りのついた、レースの袖口と襟のあるシャツを身に着けた。また、[[アルバニア]]の民族衣装を着込んで肖像画を描いてもらっている。[[ロンドン]]でバイロンのサークルのひとりであった、フランス貴族の[[アルフレッド・ギヨーム・ガブリエル・ドルゼー|ドルゼー画伯]]も、イギリスで名だたるダンディのひとりであった。 |

|||

バイロン卿はこう言ったと伝わっている。「[[ナポレオン]]になるより、ブランメルになりたい」と。 |

|||

==フランスにおけるダンディズム== |

==フランスにおけるダンディズム== |

||

[[File:Murat2.jpg|thumb|upright|left|[[ジョアシャン・ミュラ]]︵1767 - 1815︶。フランスの軍人から[[ナポリとシチリアの君主一覧|ナポリ王]]まで登りつめ、伊達物であったことから﹁ダンディ王﹂と呼ばれた<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=dZbjtGC48-8C&pg=PA247&lpg=PA247&dq=joachim+murat+%22dandy+king%22&source=web&ots=JDwyaDnJ4Y&sig=q6GB320S3gY6cw38PPIlA-BuwHg&hl=en |title=10,000 Famous Freemasons from K to Z |publisher=Books.google.com |date=30 September 2004 |accessdate=16 February 2013}}</ref>]]

|

|||

[[Image:Félix_Nadar_1820-1910_portraits_Eugène_Delacroix.jpg|thumb|right|[[ナダール]]撮影のドラクロワ像。ドラクロワはフランスの初期のダンディのひとり)]] |

|||

全盛期にブランメルの権勢は[[ファッション]]と[[エチケット]]の世界においてとどまるところを知らなかった。ブランメルの正装と服飾の習慣はとりわけフランスで模倣された。フランスでの興味深い発展において、ブランメルのダンディズムは、学生や芸術家の熱狂するところとなったのである。フランスのダンディは、過去の伝統を大胆に打ち壊す者として、革命の時期には祝福されることもあった。フランスの自由奔放なダンディは、苦心の身なりと、怠惰で[[デカダンス|頽廃的な]]生活様式によって、ブルジョワジーを嘲り、ブルジョワジーに優位に立とうとしたのであった。この着飾った「ボヘミアン」たちは、19世紀も広範になると、フランス文壇における[[象徴主義]]運動に多大の影響を及ぼしたのである。 |

|||

フランスにおけるダンディズムは[[フランス革命]]と政治的に結びついている。ダンディズムの最初期段階にあたる jeunesse dorée ︵﹁金持ちの道楽息子たち﹂の意。{{仮リンク|ミュスカダン|en|Muscadin}}とも︶は旧体制支持という政治的表明のため貴族風の服装をまとい、[[サン・キュロット]]︵革命派の支持母体である貧困層︶とみずからを区別した。

|

|||

[[Image:mallarme.jpg|left|thumb|ナダール撮影の[[マラルメ]]像、1896年]] |

|||

ボー・ブランメルの全盛期にはファッションと作法に対するその強権は絶対的なものであった。ブランメルの服装やスタイルはしきりに模倣され、ことにフランスでは盛んだったが、フランスでの成り行きは英国とは多少異なっており、ブランメルの模倣は上位中産階級だけでなく[[モンマルトル]]や[[モンパルナス]]に集う作家や芸術家連にも行われた。彼らにとってダンディは、意識的に自己を作りあげ、伝統とはっきり断絶したとして、革命的価値観からの祝福の対象でもあった。服装の入念さと[[デカダン]]的生活様式をもってすれば、ブルジョワ社会に対して軽蔑と優位を示せることがこうしたフランスのダンディたちには理解されていた。19世紀後半にはフランスのダンディズムは文学における[[象徴主義]]にも大きな影響を与えることとなった{{Citation needed|date=March 2008}}。 |

|||

ボードレールはダンディズムにいたく関心があり、記念碑的な文章を物している。すなわち、ダンディを志す者は「エレガントであること以外に職業を持つ」べきでなく、また「めいめいにおける美の観念の追求以外のいかなる状態」もふさわしくなく、「ダンディは絶えず卓越を切望しなければならない。ダンディは鏡の前に生き、死なねばならない」。ほかにもフランスの知識人はパリの通りをうろつくダンディに関心を寄せており、[[ジュール・バルベー・ドールヴィイ|バルベー・ドールヴィイ]]は『ダンディズムとジョージ・ブランメルに関して』という伝記的考察で、ボー・ブランメルの行き方を詳細に吟味している<ref name="Walden">[[George Walden]], ''Who's a Dandy? – Dandyism and Beau Brummell'', Gibson Square, London, 2002. ISBN 1903933188. Reviewed by Frances Wilson in [http://www.guardian.co.uk/books/2002/oct/12/featuresreviews.guardianreview3 Uncommon People], ''The Guardian'', 12 October 2006.</ref>。 |

|||

==その後の展開== |

|||

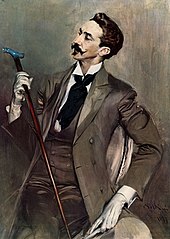

[[File:Montesquiou, Robert de - Boldini.jpg|thumb|right|upright|[[ロベール・ド・モンテスキュー]]︵1855 - 1921︶。[[ジョヴァンニ・ボルディーニ|ボルディーニ]]画]]

|

|||

ダンディは文学作品の上では、[[オスカー・ワイルド|ワイルド]]、[[サキ (小説家)|サキ]]、[[P・G・ウッドハウス]]、{{仮リンク|ロナルド・ファーバンク|en|Ronald Firbank|label=ファーバンク}}といった破滅的な雰囲気が共通する作家たちの作品によく現れ、それらは作家自身の投影であることもあった。

|

|||

[[アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーン|スウィンバーン]]、[[オスカー・ワイルド|ワイルド]]、[[ウォルター・ペイター|ペイター]]といった詩人、アメリカの画家[[ジェームズ・マクニール・ホイッスラー|ホイッスラー]]、スペインの画家[[サルバドール・ダリ|ダリ]]、ほかに[[ジョリス=カルル・ユイスマンス|ユイスマンス]]、{{仮リンク|マックス・ビアボーン|en|Max Beerbohm|label=ビアボーン}}が[[ベル・エポック]]期([[普仏戦争|1870年代]]から[[第一次世界大戦|1914年]]まで)のダンディといえ、[[ロベール・ド・モンテスキュー]]などは『失われた時を求めて』のシャルリュス男爵のインスピレーションを[[マルセル・プルースト]]に与えている。イタリアでは[[ガブリエーレ・ダヌンツィオ]]、{{仮リンク|カルロ・ブガッティ|en|Carlo Bugatti}}が、[[世紀末]]の退廃的芸術家に類するダンディを代表している。ワイルドは「誰しも芸術作品となるか、芸術作品を着るかしなければならない」と書いている。 |

|||

19世紀末にはアメリカのダンディは [[:en:dude|dude]] と呼ばれるようになり、{{仮リンク|エヴァンダー・ベリー・ウォール|en|Evander Berry Wall}}は "King of the Dudes" の異名をとった。

|

|||

{{仮リンク|ジョージ・ウォールデン|en|George Walden}}は ''Who's a Dandy?'' ︵2002年︶で、[[ノエル・カワード]]、[[アンディ・ウォーホル]]、{{仮リンク|クウェンティン・クリスプ|en|Quentin Crisp}}を現代のダンディとしている<ref name=Walden/>。また、[[P・G・ウッドハウス]]の描く [[:en:Psmith|Psmith]] は外見・内面ともダンディとされるほか、[[アガサ・クリスティ]]の[[エルキュール・ポアロ]]もダンディとみなされている。

|

|||

英国の画家{{仮リンク|セバスチャン・ホーズリー|en|Sebastian Horsley}}は、自身を「暗黒街のダンディ」 "dandy in the underworld" としており、自伝のタイトルにも『暗黒街のダンディ』を用いている<ref>[http://www.newstatesman.com/200610160054 Beautiful and damned], ''[[New Statesman]]'', 16 October 2006</ref>。 |

|||

日本では、1990年代後半、[[粋]]なセンスを感じさせる男性的な女性ファッションのことをダンディ・ルックと呼んだ。また同じく1990年代後半にはダンディズムは[[ロリータ・ファッション#ロリータ・ファッションの種類|王子ロリ]]となった<ref group="注">この記事の翻訳元である英語版ではこの文章は、﹁日本では、1990年代後半にダンディズムはある種のファッション・サブカルチャーとなった﹂となっており、ファッション・サブカルチャーから Lolita fashion の [[:en: Lolita_fashion#.C5.8Cji_Lolita_.28Boystyle.29|Ōji Lolita (Boystyle)]] の節にリンクが貼られている。この節には、﹁Ōji あるいは Ōji-sama ︵いずれも prince の意味︶は、日本のファッションのひとつで、[[ロリータ・ファッション]]の男性的なヴァージョンとされる。ただし Ōji は典型的なロリータ・ファッションのスタイルに該当せず、むしろヴィクトリア朝期の青年から影響を受けていることから、ロリータ・ファッションとはみなされないことがある。︵改行︶Ōji 的要素としては、ブラウス、シャツ、ニッカーボッカーズなど丈の短いズボン、ニーハイソックス、シルクハット、キャスケットなどがある。色は通常、黒、白、青、ワインレッドが用いられるが、色彩豊かでより女性的な Ōji ファッションも存在する。また、Ōji ファッションの適例は [[ゴスロリブランド一覧|Baby, The Stars Shine Bright]] の Alice and the Pirates ラインから販売されている商品に見ることができる。︵後略︶﹂とある︵[[:en:Lolita fashion]] oldid=731698712 より︶。</ref>。ダンディという言葉は、魅力的だが比較的高齢で、装いの良い男性を指すこともあり、この場合通常40代後半から50代が該当する{{要出典|date=2012年1月}}。

|

|||

スペインでは19世紀前半にダンディズムに関連して興味深い現象が起こった。英国とフランスでは中産階級が貴族の作法を取り入れたのに対し、スペインでは貴族が下層階級の伊達男︵{{仮リンク|マホ|en|Majo}}︶の流儀を取り入れたのである。スペインのマホたちは、当時のフランスかぶれである{{仮リンク|アフランセサド|en|Afrancesado}}とは、凝った服装と独自のスタイルとから対照的存在であり、態度の生意気で横柄なことではとりわけであった。スペインにおける著名なダンディとしては、やや時代が下るが第12代{{仮リンク|オスナ公爵|en|Duke of Osuna}}{{仮リンク|マリアノ・テジェス=ヒロン|es|Mariano Téllez-Girón y Beaufort Spontin}}、画家[[サルバドール・ダリ]]、詩人{{仮リンク|ルイス・セルヌーダ|en|Luis Cernuda}}が挙げられる。

|

|||

==後代の考察== |

|||

[[アルベール・カミュ]]は、1951年の『反抗的人間』で以下のように述べている。 |

|||

<blockquote>ダンディは美学的手段を通じて自らの統一を作りだす。しかしその美学は否定の美学である。ボードレールに言わせれば、﹁鏡の前に生き、死ぬ﹂というのがダンディの標語だが、これはたしかになかなか言い得て妙である。しかしダンディの実際の在り様はこれとは逆であって、ダンディというものは挑発によってしか存在することができない。かつて人は自らの則るべき調和を造物主から引き出していた。しかし神との断交を聖別した瞬間から、人は自分の生には寄る辺もなにもなく、日々はまったく無意味で、感覚は無為に費やされると感じるようになった。それゆえ人は自らをその手に引き受けなければならない。ダンディは自らの力を奮い立たせ、すさまじい拒絶によって自らに統一を作りだす。放蕩者としてのダンディは、人並みの人生を逸脱して生きる全ての人同様、役者でしかありえない。しかしこの役者は世間を必要とする。ダンディは自分の演ずべき役を世間との対比において設定し演じることしかできない。ダンディは他人の表情にしか自らの生を実感することができない。他人が彼の鏡なのだ。この鏡はすぐに曇ってしまうが、それもそのはずで、というのも人の注意力には限りがあるからである。それは絶えず挑発によって刺激されなければならない。それゆえダンディは常に耳目を驚かせるよう駆り立てられているのである。奇矯であることがダンディの使命であり、このことはダンディから洗練や完成への道を奪ってしまう。ずっと半端なまま、物事の序の口のところをうろついて、他人に自分を有らしめるよう強い、しかも他人の価値を認めないのである。ダンディは人生を演じるが、それはダンディには人生を生きることができないからである。<ref>{{cite book|first=Albert|last=Camus|authorlink=Albert Camus|title=[[The Rebel (book)|The Rebel: An Essay on Man in Revolt]]|date=2012|publisher=Knopf Doubleday Publishing Group|isbn=9780307827838|page=51|chapter-url=https://books.google.com/books?id=t_3yQrhdxwUC&pg=PA51|accessdate=11 October 2014|chapter=II Metaphysical Rebellion}}</ref></blockquote>

|

|||

[[ジャン・ボードリヤール]]は、ダンディズムは﹁ニヒリズムの美学的形態﹂であると述べている<ref>{{cite web |url=http://www.egs.edu/faculty/jean-baudrillard/articles/simulacra-and-simulations-xviii-on-nihilism/ |title=Jean Baudrillard – Simulacra and Simulations – XVIII. On Nihilism |publisher=Egs.edu |date= |accessdate=16 February 2013 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130419220351/http://www.egs.edu/faculty/jean-baudrillard/articles/simulacra-and-simulations-xviii-on-nihilism/ |archivedate=2013年4月19日 |deadlinkdate=2017年9月 }}</ref>。

|

|||

Carlos Espartaco はアメリカの哲学者で詩人の Eduardo Sanguinetti について以下のように述べている。 |

|||

<blockquote>「ダンディだけが、ストア派的試みの最期の継承者であって、自身を1個の物として「見た目」の世界に置くことで、「モード」(というものはダンディとおそらく不可分だが)の名の下に流行を逃れたのである。実際、流行に真空を召喚してはじめて、(非・流行としての)ダンディを規定する流行を征服することができるのだが、その真空というのは「いまここの感覚とは何千キロも隔たった」ものなのである。そして Eduardo Sanguinetti にとって、流行に「真空」を召喚するとは(Sanguinetti が「反・流行」や「外見」といった文脈で用いる複合戦略の用語で言うと)自己を完全にうつろにすることを意味し、それにより時から解放されるが、ただし新たに生まれ出ずる良きものは欠かさず登録するという努力は否定されない。この境地に至ることは、ボードレールの言うところの「ヘラクレスが双肩に担う」大地からの視点を獲得することに近い。<ref>Espartaco Carlos 1989 "Eduardo Sanguinetti: The Experience of Limits" pag.98, 99 (Ediciones de Arte Gaglianone, first published 1989) ISBN 950-9004-98-7</ref></blockquote> |

|||

==クウェインチュレル== |

|||

[[File:Dandizette.jpg|thumb|upright|1819年のダンディゼット]] |

|||

女のダンディにあたるものはクウェインチュレル quaintrelle である。クウェインチュレルは情熱ある生活、すなわち個人的スタイルや余暇の気晴らし、他人からの賞賛、人生の快楽の追求を重視する女である。

|

|||

12世紀には cointerrels︵男性形︶および cointrelles︵女性形︶という言葉が現れた。この2つは、はじめ熟練の技術で作られた物を指し、のち装いが美しく会話が巧みな人を指した coint という言葉に由来する<ref>Old English Dictionary</ref>。18世紀には coint は quaint となり<ref>Dictionary of Early English</ref>、卓抜した会話と美しさを指した。中英語期︵12世紀から15世紀︶の辞書には quaintrelle は美しく着飾った︵あるいは装飾過剰な︶女とあるが、優雅さや人を引き付ける魅力といった好ましい人格的要素は示されていない。クウェインチュレルが洗練に関して主要な哲学的要素をダンディと共有しているという考えは近代におこったもので、これはクウェインチュレルの歴史的ルーツに遡って投影された。

|

|||

女のダンディは19世紀初めのわずかな間だけ男のダンディと表れた時期が重なっている。この時期の﹁ダンディ﹂には fop や over-the-top fellow といった嘲笑的な含みがあった。ダンディ dandy の女性形は dandyess あるいは dandizette である。[[チャールズ・ディケンズ]]は ''All the Year Around'' ︵1869年︶で、﹁1819年から1829年のダンディとダンディゼットは奇妙な種族だったに違いない。Dandizette はファッション狂の女性を指す単語で、彼女たちの非常識加減はダンディのものと全く変わらなかった﹂と述べている。1819年には ''Charms of Dandyism'' という小説が﹁女ダンディのトップ﹂オリヴィア・モアランド Olivia Moreland によって書かれている。この小説の実際の作者は Thomas Ashe という作家であると考えられているが、Ashe は同時代の実在の人物をモデルに何作かの小説を書いているため、オリヴィア・モアランドも実在した可能性がある。なお、この小説ではダンディズムは﹁スタイルに生きる﹂ことと結びついている。その後、ダンディという言葉が洗練を指すようになると、ダンディは男性にのみ用いられるようになっていた。''Popular Culture and Performance in the Victorian City'' ︵2003年︶では、この変化を﹁︵前略︶あるいはダンディゼットも、言葉すら男のためにとっておかれるようになった﹂としている。

|

|||

[[Image:Barbey.jpg|thumb|ジュール・バルベー・ドールヴィイ]] |

|||

ボードレールはダンディズムの流行に深い関心を寄せ、野心家のダンディは﹁エレガンス以外を職業にしてはいけない。……︵エレガンスとは、︶自らの人格に秘められた美という発想を洗練するというあり方以外の何ものでもない。……ダンディたる者、絶え間なく崇高でいなければならない。鏡の前に暮らし、鏡の前に眠るのだ﹂と説いた。パリの路地をうろついているダンディたちを目の当たりにして、興味を持ったというフランス人の知識人はボードレールだけではなかった。また、[[ジュール・バルベー・ドールヴィイ]]は、ボー・ブランメルに関する著書を遺している。

|

|||

== |

==著名なダンディ== |

||

*{{仮リンク|オックスフォード・ウィッツ|en|Oxford Wits}} |

|||

[[Image:Homosexualitywilde.jpg|thumb|left|234px|[[アルフレッド・ダグラス]]卿とワイルド]] |

|||

*[[アンディ・ウォーホル]] |

|||

黄金の[[1890年代]]は、ダンディズムにお似合いの、数々の隠れ場を提供した。詩人[[アルジャーノン・スウィンバーン]]、[[オスカー・ワイルド]]、[[ウォルター・ペイター]]、アメリカの画家[[ジェームズ・マクニール・ホイッスラー]]、[[ジョリス=カルル・ユイスマンス]]、[[マックス・ビーアボーム]]は、[[ロベール・ド・モンテスキュー]]と同様、当時の代表的なダンディである︵ちなみにモンテスキューは、[[マルセル・プルースト]]の[[失われた時を求めて|ド・シャルリュス男爵]]のモデルである︶。[[イタリア]]では[[ガブリエーレ・ダヌンツィオ]]と[[カルロ・ブガッティ]]が、[[世紀末]]の放埓なダンディズム芸術家の体現者となった。

|

|||

*{{仮リンク|エヴァンダー・ベリー・ウォール|en|Evander Berry Wall}} |

|||

*{{仮リンク|ボニ・ド・カステラーヌ|fr|Boni de Castellane}} |

|||

*[[ノエル・カワード]] |

|||

*[[セーレン・キェルケゴール]] |

|||

*[[ジョージ・グロス]] |

|||

*[[ジャン・コクトー]] |

|||

*[[モーリス・ラヴェル]] |

|||

*[[ジャック・ダデルスワル=フェルサン]] |

|||

*[[サルバドール・ダリ]] |

|||

*{{仮リンク|エリー・ド・タレーラン=ペリゴール|fr|Hélie de Talleyrand-Périgord (1859-1937)}} |

|||

*[[ガブリエーレ・ダンヌンツィオ]] |

|||

*[[ベンジャミン・ディズレーリ]] |

|||

*[[ウィリアム・トラヴィス]] |

|||

*[[ウジェーヌ・ドラクロワ]] |

|||

*[[エドゥアール・マネ]] |

|||

*{{仮リンク|アルフレード・ドルセー|en|Alfred d'Orsay}} |

|||

*{{仮リンク|ボー・ナッシュ|en|Beau Nash}} |

|||

*[[ジョージ・ゴードン・バイロン]] |

|||

*{{仮リンク|アブラーム・バルデロマール|en|Abraham Valdelomar}} |

|||

*[[ジュール・バルベー・ドールヴィイ]] |

|||

*{{仮リンク|エドワード・ヒューズ・ボール・ヒューズ|en|Edward Hughes Ball Hughes}} |

|||

*[[アンリ・ファルジュ]] |

|||

*[[ポール・ブールジェ]] |

|||

*[[ジョージ・ブライアン・ブランメル]] |

|||

*[[オノレ・ド・バルザック]] |

|||

*[[デヴィッド・ボウイ]] |

|||

*[[ブライアン・フェリー]] |

|||

*[[ロバート・パーマー]] |

|||

*{{仮リンク|セバスチャン・ホーズリー|en|Sebastian Horsley}} |

|||

*[[シャルル・ボードレール]] |

|||

*[[ロベール・ド・モンテスキュー]] |

|||

*[[オーギュスト・ヴィリエ・ド・リラダン]] |

|||

*{{仮リンク|トーマス・レークス|en|Thomas Raikes (dandy)}} |

|||

*{{仮リンク|シャルル・ロトゥール=メズレー|fr|Charles Lautour-Mézeray}} |

|||

*[[オスカー・ワイルド]] |

|||

<gallery> |

|||

[[20世紀]]はダンディズムにさほど寛容ではない。[[エドワード8世 (イギリス王)|エドワード8世]]は[[プリンス・オブ・ウェールズ|皇太子]]時代に、ダンディめかしたところがあったが、だからといって大衆へのアッピールには何の役にも立たなかった。それでもジョージ・ウォールデンは、[[随筆]]﹃ダンディとは何者か ''Who's a Dandy?'' ﹄の中で、現代のダンディとして[[ノエル・カワード]]と[[アンディ・ウォーホル]]、[[:en:Quentin Crisp|クウェンティン・クリスプ]]を列挙した。

|

|||

File:BrummellEngrvFrmMiniature.jpg|[[ボー・ブランメル]](1778 - 1840) |

|||

File:Lord Byron in Albanian dress.jpg|[[ジョージ・ゴードン・バイロン|バイロン卿]](1788 - 1824)。[[アルバニア人|アルバニア]]の民族衣装をまとっている |

|||

File:Félix_Nadar_1820-1910_portraits_Eugène_Delacroix.jpg|[[ウジェーヌ・ドラクロワ]](1798 - 1863) |

|||

File:Alfred Guillaume Gabriel.jpg|ドルセー伯爵{{仮リンク|アルフレード・ドルセー|en|Alfred d'Orsay}}(1801 - 1852) |

|||

File:Dizzy-grant.jpg|[[英国首相]][[ベンジャミン・ディズレーリ]](1804 - 1881) |

|||

File:Barbey.jpg|[[ジュール・バルベー・ドールヴィイ]](1808 - 1889) |

|||

File:Baudelaire 1844 cropped.jpg|1844年の[[シャルル・ボードレール]](1821 - 1867) |

|||

File:Oscar_Wilde_portrait_by_Napoleon_Sarony_-_albumen.jpg|[[オスカー・ワイルド]](1854 - 1900) |

|||

</gallery> |

|||

===著名なクウェインチュレル=== |

|||

[[1990年代]]後半の[[日本]]では、[[粋]]なセンスを感じさせる男性的な女性ファッションのことを、ダンディ・ルックと呼ぶこともあった。 |

|||

クウェインチュレルの節で述べたように、クウェインチュレルの活躍した期間は短いため、同時代の人物から名前を挙げるのは難しい。仮にクウェインチュレルとみなせそうな人物として、{{仮リンク|マーガレット・ガーディナー (ブレッシントン伯爵夫人)|en|Marguerite Gardiner, Countess of Blessington|label=ブレッシントン伯爵夫人}}、{{仮リンク|ルイ―ザ・カザーティ|en|Luisa Casati|label=マーケイザ・カサーティ}}、{{仮リンク|C・G・ゲスト|en|C. Z. Guest}}、[[ココ・シャネル]]、[[タマラ・ド・レンピッカ]]、[[マレーネ・ディートリヒ]]がいる。

|

|||

==注釈== |

==注釈== |

||

{{reflist|group="注"}} |

{{reflist|group="注"}} |

||

== |

==出典== |

||

{{Reflist}} |

{{Reflist}} |

||

| 67行目: | 149行目: | ||

==関連項目== |

==関連項目== |

||

* |

*[[伊達]] |

||

* |

*[[いき]] |

||

*[[デカダンス]] |

|||

* [[メトロセクシャル]] |

|||

*[[スノッブ]] |

|||

* [[九鬼周造]] (ダンディズムについて独自の解釈を行う。著作に『[[いき]]の構造』がある。) |

|||

*[[ナルシシズム]] |

|||

*{{仮リンク|フォップ|en|Fop}} - 17世紀イングランドの風俗。 |

|||

*[[マカロニ (ファッション)|マカロニ]] - 18世紀の風俗。 |

|||

*{{仮リンク|アンクロワヤーブル・メルヴェイユーズ|en|Incroyables and Merveilleuses}} - フランス革命期の風俗。 |

|||

*{{仮リンク|フラヌール|en|Flâneur}} - 19世紀フランスの風俗。 |

|||

*{{仮リンク|ゴムー|fr|Gommeux}} - 19世紀フランスの風俗。 |

|||

*{{仮リンク|ジュード|en|Dude}} - 19世紀から20世紀にかけての米国でダンディを指した言葉。現代では意味が異なる。

|

|||

*[[フラッパー]] - 1920年代の欧米の風俗。 |

|||

*[[モボ・モガ]] - 1920年代の日本の風俗。 |

|||

*{{仮リンク|ザズー|fr|Zazou}} - ペタン政権下のフランスの風俗。 |

|||

*[[サップ]] - コンゴの風俗。1980年代以降現役。 |

|||

*{{仮リンク|スウェンカ|en|Swenkas}} - 南アの風俗。 |

|||

*{{仮リンク|ヒップスター|en|Hipster (contemporary subculture)}} |

|||

*[[メトロセクシャル]] |

|||

*[[蝶ネクタイ]] |

|||

*[[:en:Mr Pearl|Mr Pearl]] - 南ア出身の英国のコルセット職人(1962年生)。 |

|||

*『[[さかしま]]』 - フランスの作家[[ユイスマンス]]の小説。デカダンスの聖典。 |

|||

*[[九鬼周造]] - ダンディズムについて独自の論考がある。著作に『いきの構造』。 |

|||

*[[ダンディ坂野]] - 日本の芸人。 |

|||

{{Normdaten}} |

|||

{{DEFAULTSORT:たんてい}} |

|||

[[category:ファッションの傾向を表す言葉|たんてい]] |

[[category:ファッションの傾向を表す言葉|たんてい]] |

||

[[category:イギリスの文化|たんてい]] |

[[category:イギリスの文化|たんてい]] |

||

[[category:フランスの文化|たんてい]] |

[[category:フランスの文化|たんてい]] |

||

[[Category:男性を指す用語]] |

|||

2024年1月13日 (土) 12:00時点における最新版

語源[編集]

﹁Dandy﹂という語の起源はよくわかっていない。1770年代には、それまで服装や見た目が極端であることを指す言葉だった﹁eccentricity﹂が、人々の奇矯な振る舞い全般に用いられはじめ[6]、それと並行して﹁dandy﹂という言葉も18世紀後半にはじめて現れている。アメリカ独立戦争直前にあたる時期には、植民地アメリカ市民の貧乏を言い立てぞんざいな作法をわらう﹁ヤンキードゥードゥル﹂が歌われたが、その1番の歌詞から読み取れるのは、周囲にまさってダンディたらんとする者は優れた馬と金の組み紐で飾った服を要する︵そのような者は﹁イタリアかぶれの伊達男﹂という意味で皮肉をこめて﹁マカロニ﹂と呼ばれた︶にもかかわらず、平均的植民地アメリカ市民の経済力があまりにも低かったため、1頭のポニーと身を飾る2、3枚の羽根飾りさえあれば仲間内で群を抜いたダンディとみなされ、そうしたダンディは米人よりさらに野暮ったい旧大陸側の同胞︵英国兵︶との比較においてもダンディであり、英国兵自身も米国のそうした伊達者が周囲から殊絶しているとみなすことさえあった、ということである[7]。少しのちの1780年頃、スコットランドのバラッドにも﹁dandy﹂という単語が現れるが[8]、ここでの﹁dandy﹂にはこの項目で扱っているような含みはまずないようである。﹁Dandy﹂のもともとの形はおそらく﹁jack-a-dandy﹂というものであったらしい[9]。﹁Dandy﹂はナポレオン戦争期には流行語となった。当時の用法としては、﹁dandy﹂と﹁fop﹂は異なるものとされており、﹁dandy﹂の装いの方が上品で落ち着いているとみなされていた。 21世紀現在の英語では、﹁dandy﹂という語は、﹁fine﹂ないし﹁great﹂の意味をおどけて、またしばしば皮肉を込めて表す形容詞である。また名詞としては身なりの整った男を指すが、それに加えて自分のファッションを絶対視している場合に﹁dandy﹂と呼ぶことが多い。ボー・ブランメルと英国における初期ダンディズム[編集]

フランスにおけるダンディズム[編集]

その後の展開[編集]

後代の考察[編集]

アルベール・カミュは、1951年の﹃反抗的人間﹄で以下のように述べている。 ダンディは美学的手段を通じて自らの統一を作りだす。しかしその美学は否定の美学である。ボードレールに言わせれば、﹁鏡の前に生き、死ぬ﹂というのがダンディの標語だが、これはたしかになかなか言い得て妙である。しかしダンディの実際の在り様はこれとは逆であって、ダンディというものは挑発によってしか存在することができない。かつて人は自らの則るべき調和を造物主から引き出していた。しかし神との断交を聖別した瞬間から、人は自分の生には寄る辺もなにもなく、日々はまったく無意味で、感覚は無為に費やされると感じるようになった。それゆえ人は自らをその手に引き受けなければならない。ダンディは自らの力を奮い立たせ、すさまじい拒絶によって自らに統一を作りだす。放蕩者としてのダンディは、人並みの人生を逸脱して生きる全ての人同様、役者でしかありえない。しかしこの役者は世間を必要とする。ダンディは自分の演ずべき役を世間との対比において設定し演じることしかできない。ダンディは他人の表情にしか自らの生を実感することができない。他人が彼の鏡なのだ。この鏡はすぐに曇ってしまうが、それもそのはずで、というのも人の注意力には限りがあるからである。それは絶えず挑発によって刺激されなければならない。それゆえダンディは常に耳目を驚かせるよう駆り立てられているのである。奇矯であることがダンディの使命であり、このことはダンディから洗練や完成への道を奪ってしまう。ずっと半端なまま、物事の序の口のところをうろついて、他人に自分を有らしめるよう強い、しかも他人の価値を認めないのである。ダンディは人生を演じるが、それはダンディには人生を生きることができないからである。[17] ジャン・ボードリヤールは、ダンディズムは﹁ニヒリズムの美学的形態﹂であると述べている[18]。 Carlos Espartaco はアメリカの哲学者で詩人の Eduardo Sanguinetti について以下のように述べている。 ﹁ダンディだけが、ストア派的試みの最期の継承者であって、自身を1個の物として﹁見た目﹂の世界に置くことで、﹁モード﹂︵というものはダンディとおそらく不可分だが︶の名の下に流行を逃れたのである。実際、流行に真空を召喚してはじめて、︵非・流行としての︶ダンディを規定する流行を征服することができるのだが、その真空というのは﹁いまここの感覚とは何千キロも隔たった﹂ものなのである。そして Eduardo Sanguinetti にとって、流行に﹁真空﹂を召喚するとは︵Sanguinetti が﹁反・流行﹂や﹁外見﹂といった文脈で用いる複合戦略の用語で言うと︶自己を完全にうつろにすることを意味し、それにより時から解放されるが、ただし新たに生まれ出ずる良きものは欠かさず登録するという努力は否定されない。この境地に至ることは、ボードレールの言うところの﹁ヘラクレスが双肩に担う﹂大地からの視点を獲得することに近い。[19]クウェインチュレル[編集]

著名なダンディ[編集]

- オックスフォード・ウィッツ

- アンディ・ウォーホル

- エヴァンダー・ベリー・ウォール

- ボニ・ド・カステラーヌ

- ノエル・カワード

- セーレン・キェルケゴール

- ジョージ・グロス

- ジャン・コクトー

- モーリス・ラヴェル

- ジャック・ダデルスワル=フェルサン

- サルバドール・ダリ

- エリー・ド・タレーラン=ペリゴール

- ガブリエーレ・ダンヌンツィオ

- ベンジャミン・ディズレーリ

- ウィリアム・トラヴィス

- ウジェーヌ・ドラクロワ

- エドゥアール・マネ

- アルフレード・ドルセー

- ボー・ナッシュ

- ジョージ・ゴードン・バイロン

- アブラーム・バルデロマール

- ジュール・バルベー・ドールヴィイ

- エドワード・ヒューズ・ボール・ヒューズ

- アンリ・ファルジュ

- ポール・ブールジェ

- ジョージ・ブライアン・ブランメル

- オノレ・ド・バルザック

- デヴィッド・ボウイ

- ブライアン・フェリー

- ロバート・パーマー

- セバスチャン・ホーズリー

- シャルル・ボードレール

- ロベール・ド・モンテスキュー

- オーギュスト・ヴィリエ・ド・リラダン

- トーマス・レークス

- シャルル・ロトゥール=メズレー

- オスカー・ワイルド

-

ボー・ブランメル(1778 - 1840)

-

ウジェーヌ・ドラクロワ(1798 - 1863)

-

ドルセー伯爵アルフレード・ドルセー(1801 - 1852)

-

英国首相ベンジャミン・ディズレーリ(1804 - 1881)

-

ジュール・バルベー・ドールヴィイ(1808 - 1889)

-

1844年のシャルル・ボードレール(1821 - 1867)

-

オスカー・ワイルド(1854 - 1900)