酬恩庵

京都府京田辺市にある臨済宗大徳寺派の寺院

酬恩庵︵しゅうおんあん︶は、京都府京田辺市にある臨済宗大徳寺派の寺院。山号は霊瑞山。本尊は釈迦如来。一休寺︵いっきゅうじ︶または﹁薪︵たきぎ︶の一休寺﹂とも称される。枯山水の石庭や一休宗純の木像のほか、納豆の一種である﹁一休寺納豆﹂でも有名。

| 酬恩庵 | |

|---|---|

総門 | |

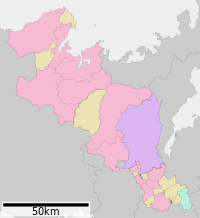

| 所在地 | 京都府京田辺市薪字里ノ内102 |

| 位置 | 北緯34度49分15.7秒 東経135度45分27.2秒 / 北緯34.821028度 東経135.757556度座標: 北緯34度49分15.7秒 東経135度45分27.2秒 / 北緯34.821028度 東経135.757556度 |

| 山号 | 霊瑞山 |

| 宗派 | 臨済宗大徳寺派 |

| 本尊 | 釈迦如来坐像 |

| 創建年 | 正応年間(1288年 - 1293年) |

| 開山 | 南浦紹明(大応国師) |

| 中興年 | 康正2年(1456年) |

| 中興 | 一休宗純 |

| 別称 | 一休寺 |

| 文化財 |

本堂、庫裏、木造一休和尚坐像ほか(重要文化財) 庭園(国の名勝) 虎丘庵、総門、中門ほか(府指定有形文化財) |

| 法人番号 | 6130005009010 |

歴史

編集

正応年間︵1288年 - 1293年︶に南浦紹明︵大応国師︶が開いた妙勝寺が前身である。元弘年間︵1331年 - 1334年︶に兵火にあって衰退していたのを、康正2年︵1456年︶に一休宗純が草庵を結んで中興し、宗祖の遺風を慕い師恩に酬いる意味で酬恩庵と号した。一休は大徳寺の住持となってからも当庵から大徳寺へ通っている。その後、一休は文明13年11月21日︵1481年12月12日︶、88歳で亡くなるまで森女︵森侍者︶とここで過ごし、臨終の際には﹁死にとうない﹂と述べたと伝わる。なお、金春禅竹が総門の前で一休のために能を演じたという。

慶長19年︵1614年︶の大坂冬の陣の際、前田利常が当庵で休息している。

慶安3年︵1650年︶、前田利常が伽藍を再興した。狩野探幽によって描かれた障壁画43面を納め、江戸幕府から朱印状が与えられている。なお、2017年︵平成29年︶に同庵で発見された文書により、この再興には利常の家臣であり、六角義治の養子である佐々木定治が関与していることが明らかになり、合わせてこの人物が江戸時代前期の六角氏宗家の当主であったことが判明した。当庵には義治の父六角義賢の墓がある[1]。

境内

編集

浴室(重要文化財)

庫裏(重要文化財)

本堂への参道

方丈北庭

鐘楼(重要文化財)

開山堂

文化財

編集重要文化財

編集国指定名勝

編集

●酬恩庵庭園 - 方丈庭園と虎丘庭園からなる。方丈庭園は松花堂昭乗、佐川田喜六、石川丈山の合作といわれている。三面よりなる江戸時代の禅院枯山水庭園で、南庭は白砂の大海をあらわしたもの。東庭は十六羅漢の様子をあらわしたもの。北庭は枯滝落水の様子をあらわした蓬莱庭園。虎丘庭園は虎丘庵周囲にある室町時代の禅院枯山水庭園で、作者は茶祖珠光と伝えられている。

京都府指定有形文化財

編集- 虎丘庵

- 総門

- 中門

- 一休宗純関係資料

- 絹本著色南浦紹明像

- 絹本著色一休宗純像

- 絹本著色一休宗純像(朱太刀像)

- 酬恩庵方丈障壁画 狩野探幽筆 43面(附 紙本墨画太湖石図 原在中筆2面、紙本金地著色梅松図2面)(絵画) - 2024年(令和6年)3月29日指定[2]。

京都府登録有形文化財

編集- 木造大応国師坐像

京都府暫定登録有形文化財

編集- 絹本著色釈迦十六善神像

- 絹本著色仏涅槃図

- 絹本著色仏涅槃図

- 絹本著色松源崇獄像(応仁三年一休宗純の賛がある)

- 絹本著色宗峰妙超像(一休宗純の賛がある)

- 絹本著色宗峰妙超像(寬正二年一休宗純の賛がある)

- 絹本著色徹翁義亨像(一休宗純の賛がある)

- 絹本著色言外宗忠像(一休宗純の賛がある)

- 絹本著色華叟宗曇像(自賛がある)

- 絹本著色没倫紹等像

京都府暫定登録史跡

編集- 酬恩庵(一休寺)境内

その他の文化財

編集- 一節切 - 伝一休宗純所用。小型の尺八の一種で、竹の節を一つだけ残すためにこの名である。

- 朱漆塗印箱 - 伝一休宗純所用と伝える印章入れ。

年中行事

編集

●一休善哉の日 - 1月の最終日曜日。1月1日生まれの一休宗純にちなみ、一年の誓いの言葉を絵馬に記し奉納する。

●涅槃会 - 3月15日。釈迦の命日の法要。涅槃図の公開。

●花まつり - 5月大型連休期間中の一日。釈迦の誕生日の法要。甘茶がふるまわれる。

●曝涼︵観音三十三身図特別公開︶ - 8月15・16日。原在中が描いた﹁観音三十三身図﹂の掛軸の公開。

●薪能 - 9月仲秋の名月前後。方丈にて薪能が行われる。

●開山忌 - 一休宗純の命日の法要。

所在地・アクセス

編集

●京都府京田辺市薪字里ノ内102

●近鉄京都線新田辺駅、JR片町線︵学研都市線︶京田辺駅/松井山手駅から京阪バス66A、66B号経路﹁一休寺﹂バス停下車徒歩4分。64号経路﹁一休寺道﹂バス停下車徒歩5分。

●京阪本線石清水八幡宮駅から京阪バス八幡田辺線74、74A、74B、75C号経路﹁一休寺道﹂バス停下車徒歩5分。

●京都駅からダイレクトエクスプレス直Q京都号﹁一休寺﹂バス停下車徒歩4分。

各アクセスは一休寺ホームページに詳しく書かれている。(一休寺HP参考)

その他

編集一休寺納豆

編集約500年前一休が宋からの製法をもとに伝授した。糸引き納豆と違い麹菌を使用して発酵させた塩辛い納豆で寺納豆と呼ばれアミノ酸も豊富な保存食である。夏の暑い日に仕込みをしてそれから一年間天日干しにして完成させる。今も代々伝えられ住職の手により作られている。

一休と茶道

編集茶は元来鎌倉時代より日本に伝わるが、当庵の前身妙勝寺の開山南浦紹明が禅堂の茶の作法を宋より日本にもたらした。それを一休が村田珠光に教え、武野紹鴎、千利休に伝わって現在の茶道が完成された。珠光と茶の出会いは、坐禅の時睡気をもよおすので、睡気ざましに茶を用いたのが初めといわれている。一休は珠光に宋の趙州和尚の喫茶去の公案を与えた。また一休は珠光に宋の圜悟克勤の墨蹟を贈った。これが茶道に用いられた墨蹟の最初である。

障壁画保存とデジタル再製画化

編集2009年(平成21年)5月から境内整備事業の一環として劣化が進んでいた方丈の障壁画(狩野探幽による障壁画43面、原在中による障壁画4面)のデジタル再製画化を伝統文化財保存研究所の石川登志雄監修、大日本印刷制作で行った。原画を非接触型高精細スキャナーで取り込みデジタルデータ上で劣化などによる汚れや破損部分を修復し、大日本印刷が独自開発したデジタル再製画化専用の和紙・印刷機・インクを使い再現され2010年(平成22年)4月15日から一般公開されている。原画は劣化を防ぐため境内の収蔵庫に保存されている[3]。

脚注

編集- ^ 村井祐樹『六角定頼 武門の棟梁、天下を平定す』(ミネルヴァ書房、2019年) ISBN 978-4-623-08639-9 P292-297.

- ^ 令和6年3月29日京都府公報 (PDF) より京都府教育委員会告示第2号。

- ^ 京都・一休寺の狩野探幽・原在中の障壁画のデジタル再製画を制作