日蓮

日蓮(にちれん、承久4年(1222年)2月16日[1][注釈 1] - 弘安5年(1282年)10月13日[注釈 2])は、鎌倉時代の仏教の僧。鎌倉仏教のひとつである日蓮宗[注釈 3](法華宗)の宗祖。

| 日蓮 | |

|---|---|

|

承久4年2月16日 - 弘安5年10月13日 (1222年4月6日 - 1282年11月21日(グレゴリオ暦) (1222年3月30日 - 1282年11月14日(ユリウス暦)) | |

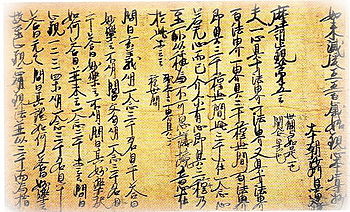

波木井の御影(身延山久遠寺蔵) | |

| 諡号 |

日蓮大菩薩(後光厳天皇より) 立正大師(大正天皇より) |

| 生地 | 安房国長狭郡東条郷片海 |

| 没地 | 武蔵国荏原郡 |

| 宗旨 | 日蓮宗 |

| 寺院 | 久遠寺 池上本門寺 誕生寺 清澄寺 法華経寺 妙顕寺 本圀寺 重須本門寺 大石寺ほか |

| 師 | 道善房 |

| 弟子 | 日昭、日朗、日興、日向、日頂、日持 |

| 著作 | 立正安国論 開目抄 如来滅後五五百歳始観心本尊抄ほか多数 |

| 廟 | 久遠寺西谷祖廟・東谷御真骨堂、大石寺 奉安堂、池上本門寺御廟所、池上大坊本行寺御灰骨堂、関西身延真如寺御真骨堂、東山二条妙傳寺御真骨堂、鎌倉東身延本覚寺日蓮御分骨堂、福岡・鎮西身延山本佛寺御真骨堂 |

概要

編集生涯

編集誕生

編集修学

編集宗教体験と遊学

編集立教開宗

編集鎌倉での活動

編集「立正安国論」

編集松葉ヶ谷の法難

編集伊豆流罪

編集小松原の法難

編集蒙古国書の到来

編集龍の口の法難

編集佐渡流罪

編集「開目抄」

編集「観心本尊抄」

編集「顕仏未来記」

編集文永10年(1273年)の『顕仏未来記』では、釈迦、智顗、最澄等の生きた時代に生まれなかったことを嘆きつつも、末法の自分は広宣流布・仏法西遷の使命があると決意している。

赦免

編集身延期の活動

編集身延入山

編集文永の役

編集「撰時抄」

編集「報恩抄」

編集熱原法難

編集弘安の役

編集朝廷への諫暁

編集弘安4年、日蓮は朝廷への諫暁を決意し、自ら朝廷に提出する申状(「園城寺申状」)を作成、日興を代理として朝廷に申状を提出させた。後宇多天皇はその申状を園城寺の碩学に諮問した結果、賛辞を得たので、「朕、他日法華を持たば必ず富士山麓に求めん」との下し文を日興に与えたという[69]。

この年、日蓮の庵室が老朽化して手狭になったため、10間四面の規模を持つ大坊が建設された。その建設は地頭・波木井実長の一族が中心となり、富木常忍ら他の門下の協力のもとに行われた[70]。

入滅

編集年譜

編集

日蓮の思想の背景

編集思想

編集日蓮の主要教義は、三大秘法と五義(五綱)である。ここではその概要を述べる。

三大秘法

編集本門の本尊

編集本門の本尊とは日蓮の仏教における信仰と礼拝の対象をいう。

本門の本尊について、日蓮宗ではその実体は「久遠実成本師釈迦牟尼仏」すなわち法華経寿量品文上に説かれる五百塵点劫成道の釈迦仏であるとし[59]、具体的な本尊の形態としては文字曼荼羅、一尊四士(釈迦仏像の左右に上行・無辺行・浄行・安立行の四菩薩像を安置する形態)、二尊四士(釈迦如来・多宝如来像の左右に四菩薩像を安置する形態)のいずれでもよいとする[85]。

それに対して日蓮正宗など日興門流の多くは仏像を本尊とすることを認めず、本門の本尊とは文字曼荼羅のみであり、文字曼荼羅は日蓮と一体不二であるとする(曼荼羅を法本尊、日蓮を人本尊とする)[86]。その背景には、日蓮宗が法華経に説かれた釈迦仏を本仏(教主)とするのに対し(釈迦本仏論)、日蓮正宗は釈迦仏を正法・像法時代の仏ととらえ、日蓮を末法の本仏とする(日蓮本仏論)など、本仏観の相違がある。

本門の題目

編集本門の戒壇

編集五義(五綱)

編集教

編集一切の宗教の中でどのような教えが人々を幸福へと導く適切な教えであるかを判定すること。日蓮は「五重の相対」(開目抄)、「五重三段」(観心本尊抄)などを通して南無妙法蓮華経こそが末法に弘めるべき教であるとする。

機

編集教えを受け止める衆生の宗教的能力(機根)を判断すること。日蓮は末法の衆生は釈尊在世の結縁を持たず、南無妙法蓮華経のみによって成仏できる機根の衆生であるとした[89]。

時

編集この時とは仏法上の時であり、今日は従来の仏教では衆生を救済できない第五の五百歳、すなわち末法であると知ることをいう[注釈 46]。

国

編集その国の国情を知って仏法を流布することをいう。日蓮は、日本国は法華経に有縁の国であるとした[注釈 47]。

教法流布の先後

編集先に広まった教えを知って後に弘める教えを判断すること。日蓮は、後に弘める教えは先に広まっている教えよりも深い教えでなければならないとした[注釈 48]。

遺文

編集

立正安国論

編集一谷入道御書

編集文永の役の際の元・高麗連合軍による対馬侵攻について、現在伝世されている日蓮の書簡のうち、建治元年五月八日付のいわゆる「一谷入道御書」に、日蓮が接した当時の伝聞が伝えられている[98]。

| (前略)去文永十一年(太歳甲戌)十月ニ、蒙古国ヨリ筑紫ニ寄セテ有シニ、対馬ノ者カタメテ有シ、総馬尉(そうまじょう)等逃ケレハ、百姓等ハ男ヲハ或八殺シ、或ハ生取(いけどり)ニシ、女ヲハ或ハ取集(とりあつめ)テ、手ヲトヲシテ船ニ結付(むすびつけ)或ハ生取ニス、一人モ助カル者ナシ、壱岐ニヨセテモ又如是(またかくのごとし) |

この「一谷入道御書」は日蓮が佐渡配流中に世話になっていた一谷入道の女房に宛てて文永の役の翌々年に書かれたもので、その後段部分に文永の役における対馬の被害について触れたものである。これによると蒙古軍は上陸後、宗資国(総馬尉)以下の守護勢を撃退し、島内の民衆を殺戮、あるいは生捕りにしたりしたうえ、さらには捕虜としたこれらの住民の「手ヲトヲシテ」つまり手の平に穴を穿ち、紐か縄などによってか不明だがこれを貫き通して船壁に並べ立てた、という話を伝えている。ただし、後段にもあるように、日蓮のこの書簡にのみ現れ、「手ヲトヲシテ」云々が実際に行われたことかどうかは詳らかではない。

その他の書簡における蒙古襲来についての記載

編集四箇格言

編集立宗感

編集逸話

編集日蓮の弟子

編集日蓮を扱った作品

編集伝記

編集- 『日蓮聖人註画讃』

映画

編集小説

編集山号

編集立正大師、立正安国論に由来。