画面アスペクト比

画面アスペクト比︵がめんアスペクトひ︶は、映画・テレビジョンなどにおける画面のアスペクト比である。誤解の可能性がないときは単にアスペクト比、アスペクトレシオともいい、Display Aspect Ratio︵あるいはScreen Aspect Ratio︶を略してDAR︵SAR︶ともいう。

アスペクト比は、テレビやデジタル動画では横縦の整数比︵例‥4:3︶で表されることが多く、映画界では伝統的に、縦を1とした縦横比︵例‥1:1.33︶で表されることが多いが、ここでは順序は横縦比︵例‥4:3、1.33:1︶で統一する。

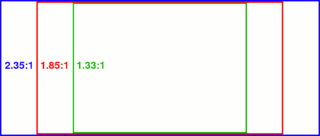

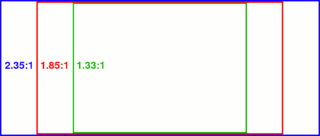

画面サイズの比較。緑色の四角形がスタンダードサイズ。赤がビスタサ イズ、青がスコープサイズである。

映画のアスペクト比[編集]

スタンダードサイズ[編集]

横縦比が1.375:1または1.33:1の画面サイズのこと。かつての映画の標準サイズだった。 エジソンが採用した横縦比は1.33:1︵4:3︶で、以来サイレント映画時代は1.33:1だった。トーキー映画の出現で一時期はサウンドトラックによって画面が削られたために1.19:1なども使われたが、1932年に映画芸術科学アカデミーによって1.375:1︵4.135:3︶に定められ、これが標準となった。そのためアメリカではアカデミー比︵Academy ratio︶と呼ばれる。ごく最近の映画でも、IMAX映画では1.33:1を採用している︵後述︶。 ︵アナログ︶テレビ放送の標準画面は1.33:1︵4:3︶である。ビスタサイズ[編集]

詳細は「ビスタビジョン」を参照

ビスタビジョンサイズとも。横縦比が1.66:1程度の横長の画面サイズのこと。パラマウント映画社が開発したビスタビジョン︵VistaVision︶方式で得られるもので、撮影時に35mmネガフィルムを横に駆動させる﹁ビスタビジョンカメラ﹂を用いてスタンダードサイズの2倍以上の画面面積を使って撮影し、上映用プリントを作成する際には縦駆動のポジフィルムに縮小焼きつけする。その際、スタンダードサイズの画面にレターボックス状態で焼き付けて横長の画面を得る。スタンダードの2倍の面積の画像を縮小することで鮮明な画質を得られるが、1961年以降はフィルムの性能が向上したために撮影時にフレームを確認しながらポスト処理でマスキングする方式に移行した。かつての横駆動ビスタビジョンは、後年にジョン・ダイクストラが﹁ダイクストラフレックス﹂として特撮用カメラとして再利用し、その基本性能の良さが再評価された。

ヨーロッパビスタ︵1.66:1︶とアメリカンビスタ︵1.85:1︶の2種類がある。日本映画においては大映︵現‥角川映画︶が初めて採用し、アメリカンビスタサイズが用いられることが多い。ハイビジョン放送の画面は1.78:1︵16:9︶でこの2つの中間である。

アナモルフィックレンズを使わないスコープサイズ撮影フィルム。上下 が黒枠で覆われている。これはRKOスコープ、またはスーパースコープと呼ばれている。

アナモルフィックレンズを使ったスコープサイズの撮影フィルム。画像 が水平方向に圧縮されている。フィルムの全面積を使用するため画質は高くなる。

シネマスコープサイズとも。横縦比がおおよそ2:1以上の横長の画面サイズのことをいう。20世紀フォックス社の登録商標である﹁シネマスコープ﹂[注釈 1]の略称である﹁シネスコ﹂と呼ばれることが多く[1]、ビスタビジョンより横長の画面の総称としても用いられることが多い︵アメリカではワイドスクリーンと呼ばれる︶。

劇映画では、ハリウッドによる1953年のアメリカ映画、﹃聖衣﹄がシネマスコープの最初の作品[2]。

日本では、1956年12月に新東宝が初めて採用し、﹁シネパノラミック方式“大シネスコ”﹂として﹃明治天皇と日露大戦争﹄︵公開‥1957年4月29日︶の制作を開始し、﹁日本最初の大シネスコ遂に出現!﹂のコピーが新聞各紙に踊った。しかし、その公開前に東映が﹃鳳城の花嫁﹄を﹁東映スコープ﹂として急遽完成させ、日本初のシネマスコープ映画として公開︵1957年4月2日︶した。続いて日活が﹁日活スコープ﹂、東宝が﹁東宝スコープ﹂、松竹が﹁松竹グランドスコープ﹂として採用[2]。新東宝も﹁新東宝スコープ﹂として制作を続けた。当初、大型映画として画質の良いビスタビジョンを採用した大映も制作費削減のために﹁大映スコープ﹂として採用した。

スコープサイズ[編集]

シネマスコープ[編集]

詳細は「シネマスコープ」を参照

横縦比は2.35:1︵12:5︶。アナモルフィックレンズを使用して左右を圧縮し1.37:1の横縦比でフィルムに記録し、上映時には左右を復元して横長の画像を得る。開発当初の横縦比は2.66:1だったが、第1作﹃聖衣﹄は2.55:1であった。もともとは光学サウンドトラックを用いず、パーフォレーションの外側に記録された磁気サウンドトラックで4トラックサラウンドでの上映されることが前提だった。光学サウンドトラックは省略されていたために2.66:1の縦横比となった後、光学サウンドトラックが追加され、縦横比が2.35:1に変更された。アナモルフィック・レンズ特有の問題として歪曲収差がある。レンズの改良や左右幅を圧縮した原版フィルム︵インターポジなど︶を直接作成出来るデジタルプロセス導入までは画質低下の要因であった。

65mmフィルムを使用したトッドAO方式も同時期の1953年に登場した。それはシネマスコープとの画質の差は歴然であった。そのため、フォックスは55.625mmフィルムを使用し、それを35mmに縮小焼き付けをする﹁シネマスコープ55﹂という方式を開発し、﹃王様と私﹄など一部の映画で使用したが、画質面でトッドAOに勝てず、カメラも高額であったため、短期間で終焉を迎えた。

テクニラマ[編集]

横縦比は2.35:1。テクニカラー社の登録商標。ビスタビジョンと同じく35mmフィルムを水平方向に送って撮影するテクニラマカメラにアナモルフィックレンズを装着して撮影し、縦駆動の35mmポジフィルムに焼き付け、上映時に左右を復元して横長の画像を得る。ビスタビジョンと同じく収録面積が通常の2倍以上あるため画質は非常に鮮明である。テクニラマカメラはビスタビジョンカメラで代用可能。パナビジョン[編集]

Panavision。横縦比は2.35:1から2.4:1。アメリカのパナビジョン社の登録商標。パナビジョン社製のアナモルフィックレンズを使って撮影されたものを﹁パナビジョン﹂と称する。スーパースコープ[編集]

詳細は「スーパースコープ (映画)」を参照

RKO製品。スーパー35の原型。35mmのフィルムでスタンダード撮影し、上下をトリミングしてワイドスクリーンの画を得る方式。収録面積が少ないため画質は悪い。

テクニスコープ[編集]

スタンダードサイズのフレームを上下に二分割して横長のネガを撮影し上映プリント作成時に左右を圧縮して焼きつけ、シネマスコープと同様に上映し横長画像を得る。撮影用ネガを節約出来、記録映画を中心に用いられた。収録面積が少ないため画質は悪い。スーパー35[編集]

フィルムの左右幅も一杯に使用し、ビデオ化の際の監督の意図と画質を両立させたフォーマットである。 右の画像のように本来はフィルムにはサウンドトラックが付けられている。焼き付け作業を効率化するために通常の撮影時には使用しないサウンドトラックの部分も空けて撮影されるが、スーパー35では撮影時にそのサウンドトラック部分まで使い、大きな映像で撮影する。 そのまま使用すればアスペクト比はサイレント時代のスタンダードサイズと同等になる[注釈 2]が、実際にはジェームズ・キャメロン監督作品で顕著に行われている通り、ソフト化の際にテレビサイズとビスタ、スコープなどワイドスクリーン画面の両方を同時に得るなどの目的で画面上下/左右が切り捨てられることが多かった[注釈 3]。 21世紀に入ってトリミング無く用いられるケースが増加している。パナビジョン製アナモルフィックレンズをスーパー35mm用カメラに装着して撮影する例がある一方、デジタルシネマカメラ撮影に対抗し、スーパー35画面の縦幅を3/4に縮小した“3perfo︵3パーフォレーション︶”、さらにテクニスコープに準じて2パーフォレーション分を使いスコープサイズを得る“2perfo︵2パーフォレーション︶”といった、フィルム面積を最大限に用いつつテレビのワイド化にも適合した新方式も登場した。2010年代には﹁全編フィルム撮影﹂と謳った作品であっても例外なく現像後のフィルムからデジタル変換するデジタル・インターミディエイトのプロセスを経るようになり、機材・フィルムの改良とも相俟って、小さなコマでも画質の保持が可能になった。またこれらスーパー35系列のフォーマットは無駄になる未露光部分が無いので、フィルムの使用量を減らし予算軽減にも寄与している[注釈 4]。その他の大画面映画[編集]

70mmフィルム[編集]

詳細は「70mmフィルム」を参照

撮影時に、65mmネガフィルムを使う規格と、ビスタビジョンカメラにアナモルフィックレンズを使う規格がある。

65mmネガフィルムを使う規格には、サウンドトラックを付加して70mmにしたトッドAOやスーパーパナビジョン70、さらに撮影時1.25:1のアナモルフィックレンズで圧縮するウルトラパナビジョン70があり、スーパーパナビジョンのアスペクト比は2.06:1、ウルトラパナビジョンは2.75:1である。

ビスタビジョンカメラを使って撮影する規格はスーパーテクニラマ70と呼ばれ、ビスタビジョンカメラに1.5:1のアナモルフィックレンズを装着して撮影する。70mmプリント時のアスペクト比は、2.06:1となる。

フィルム解像度の向上で、1970年代後半以降の70mm映画は35mmシネマスコープネガで撮影し、70mmポジフィルムに焼き付けるものが多い。当時の35mmフィルムは磁気4トラックが上限で、70mm映画で標準であった高音質な磁気6トラックのサウンドも魅力のひとつで、ブローアップ上映が多く行われた。

70mmフィルム映画の種類は次の通り。

- スーパーテクニラマ70

- 詳細は「en:Super Technirama 70」を参照

- テクニカラー社が開発した。横駆動テクニラマのカメラにアナモルフィックレンズをつけて撮影し、後に70mmのフィルムに焼き付ける方式。日本では大映が映画『釈迦』(1961年)で最初に採用したが、焼き付けに手間が掛かることなどから現在では使われていない。なお日本ではテクニラマカメラが使えず、大映がパラマウント社から購入したビスタビジョンカメラで代用した。

- トッドAO・スーパーパナビジョン70

- 詳細は「en:Todd-AO」を参照

- 65mmネガに撮影し、上映プリントは6本のサウンドトラックを持つ70mmポジに焼き付ける。スーパーテクニラマ方式に比べて手間が掛からないのが特長。

- ウルトラパナビジョン70

- 詳細は「en:Ultra Panavision 70」を参照

- トッドAO方式によく似ていて、65mmネガで撮影して70mmプリントを得るのは同じだが、アナモルフィックレンズで左右を圧縮して撮影するところが違う。アメリカMGMが『愛情の花咲く樹』と『ベン・ハー』を撮影するためにパナビジョン社と共同で「MGMカメラ65」として開発した。

- ディメンション150

- 65mmフィルムを使い、70mmに焼き付けする方法は従来と同じだが、人間の視野角の限界である150度までスクリーンを歪曲させて、観客を包み込むような巨大スクリーンで上映する方式。特殊な超広角レンズを使い撮影、上映時にはやはり特殊なレンズを使い、歪曲したスクリーンでも歪みを抑えている。『パットン大戦車軍団』『ウエスタン』などで使用された。

- シネラマ

- 詳細は「en:Cinerama」を参照

- そもそもは後述のように3本のスタンダード35mmフィルムを同期させ、これを湾曲したスクリーンに上映して巨大画像を得ていたが、取り扱いが煩雑になるうえ設備も複雑なものが求められるという欠点があった。このため上記「スーパーパナビジョン70」のシステムを応用して、アナモルフィックレンズを付けたスーパーパナビジョン70方式のカメラで撮影して左右圧縮し、上映時に左右を伸長させて巨大横長画面を得るという方式に替わった。

IMAX[編集]

詳細は「IMAX」を参照

横縦比は1.44:1だが70mmフィルムを横走りで使うことにより70mm映画よりも大きい画面サイズに記録し、専用の劇場﹁IMAXシアター﹂で上映を行う。シネラマ以上の巨大な画面は一定の評価を得ておりその画像は非常に鮮明で、とても小さなディテールまで認識することができるため、特に﹁映像﹂を主とするエデュケーションコンテンツを得意とする。

シネラマ - 本来は3台の映写機で湾曲したスクリーンに投影する方 式だった

厳密には、アスペクト比の規格ではなくスクリーンサイズの規格である。規格は縦9m以上、横25m以上の湾曲したスクリーンである。横縦比は約2.88:1。

初期のシネラマは、図のように同時駆動させた3台の映写機で映写する方式だった[2]。同時駆動させた3台のカメラで撮影された映像を3台の映写機で投影する方式。1955年から1964年まで、帝国劇場において﹃これがシネラマだ﹄を初めとして数々の作品で話題をさらったが[2]、非常に高いコストが掛かることや3本のフィルムの境目が見えやすいことにより衰退。中央のカメラを除く左右のカメラは交差しているため、人物同士が向かい合っている場面を横から撮影すると2人ともカメラを向いた状態になるという、構図上の欠点も問題であった。

中期シネラマはスーパーシネラマと呼ばれ、65mmフィルムで撮影した映像を3本のスタンダードフィルムに焼き付け直す方式が取られた。撮影時の問題は解消されたものの、フィルムのつなぎ目の問題は解消されず、プリントにも手間がかかり、衰退した。﹃西部開拓史﹄などで使用。

後期シネラマは、70mmフィルムを使用して同じ規格のスクリーンに投影した。70mm版の﹃これがシネラマだ﹄も存在する。後期シネラマの第1作は、スタンリー・クレイマー監督の﹃おかしなおかしなおかしな世界﹄、代表作としてはスタンリー・キューブリック監督の﹃2001年宇宙の旅﹄がある[3]。日本においては、東京帝国劇場、テアトル東京、中日シネラマ、シネラマ名古屋、OS劇場といった、シネラマスクリーンの上映館があったが、すべて廃館となった。

シネラマ[編集]

テレビの画面サイズ[編集]

日本におけるNTSC方式テレビ放送の画面サイズはスタンダードサイズの横縦比1.37:1とほぼ同じサイズの1.33:1︵4:3︶。NTSC方式テレビ放送を改良したワイドクリアビジョン放送、地上デジタルテレビ放送とBSデジタル放送で採用されている高精細度テレビジョン放送の日本規格ハイビジョンの画面サイズは1.78:1︵16:9︶でビスタサイズとほぼ同じ。従ってテレビやビデオなどの映像機器を接続する映像伝達ケーブルに流れる映像信号もNTSC方式に準拠しており、ドット換算でいうところの640×480サイズ︵4:3︶程度の映像信号が流れるのが基本になっている。またD端子を使って伝送する信号のD1もこのNTSC方式相当の信号規格︵規格としては720×480として定義されている︶。D3では日本規格でいうところのハイビジョン映像相当の1920×1080︵16:9︶サイズの映像信号までが許容信号になっている︵D1、D3などは信号の名称ではない。詳細はD端子を参照のこと︶。 映画などの場合は上映場の映写機やスクリーンを適応したものに変えていけば済むが、テレビやビデオなどの映像メディアでは対応する数の関係で映画のようには規格の変更は容易ではない。従来の映像機器の規格はスタンダードサイズの映像信号を伝達することを前提に決められたため、映像端子︵コンポジット端子、S端子、D端子のD1規格︶ケーブルなどの信号伝達路には4:3サイズの映像信号しか流せない。そのため16:9のワイドサイズ映像については16:9サイズの映像をどのようにして従来規格である4:3サイズ限定の映像信号伝達路に流すかを考えた結果生まれたのが、4:3サイズの記録領域に16:9サイズの映像を収録するレターボックス方式やスクイーズ方式である。その後、映像メディアの発達により高画質あるいはワイドな映像の規格が誕生し、それらに対応した機器を使用することで映像信号の伝達路にも実際の映像サイズに応じた信号を流すことが可能になっている。ノーマル[編集]

横縦比は4:3。スタンダードサイズと同じ比率でNTSCの標準画面サイズである。4:3テレビの場合はそのまま表示される。ワイドテレビでノーマルサイズ番組を視聴する場合は、4:3サイズの映像の左右にサイドバーを付した形で表示される。ワイド[編集]

横縦比は16:9。ビスタサイズとほぼ同じ比率でHDTVの標準画面サイズである。ノーマルテレビでワイドサイズの番組を見る場合は、上下に黒枠が付いた形で表示される。この形態をレターボックスと呼ぶ︵後述︶。レターボックス[編集]

詳細は「レターボックス (映像技術)」を参照

4:3ノーマル画面に16:9ワイドサイズの映像が丁度納まるような形に画面内の上下に黒枠を付けて表示するタイプのものを﹁レターボックス﹂という。同様に16:9ワイドサイズの画面にシネマスコープサイズ[注釈 5]︵2.35:1︶の映像を挿入したものもレターボックスと呼ばれる。双方を特に区別する場合は前者︵4:3サイズ画面に16:9映像を挿入したもの︶を4:3レターボックス︵レターボックス表示の4:3サイズフォーマット映像︶、後者︵16:9ワイドサイズ画面にシネマスコープ映像を挿入したもの︶を16:9レターボックス︵レターボックス表示の16:9サイズフォーマット映像︶と呼び分ける。後者のみを唐突に表現した場合などは、前者と混同してしまう可能性もあり、紛らわしいので注意が必要である。

また、シネマスコープサイズの映像を4:3サイズに挿入したもの︵右画像の例︶も同様にレターボックスとして分類される。この場合、特に2007年現在で確立された呼称などは確認できていないが、便宜上で﹁シネマスコープレターボックス﹂や﹁レターボックス︵シネマスコープサイズ︶﹂などの説明記述が見られる[注釈 6]。技術理論的には﹁16:9レターボックスを4:3画面サイズに挿入した4:3レターボックス﹂ということになる。

4:3レターボックスでは、16:9映像の信号を受けてテレビ側が黒枠を付けている場合と最初から映像がレターボックスとして作られている︵信号としては4:3映像︶場合がある。後者ではワイド画面サイズテレビの機種によってはズーム機能によって16:9に拡大するものもある。

DVD-Videoの画面サイズ[編集]

DVD-Videoの場合もテレビと同様にノーマル、ワイド、レターボックスの3種類の画面サイズで映像が収録されており[注釈 7]、ほぼテレビの画面サイズ規格に準拠している。映像信号の出力先テレビがノーマル︵4:3画面比率︶かワイド︵16:9画面比率︶かによって出力情報を変化させている。 16:9の映像はテレビと同様に映像信号の伝達路規格が4:3サイズを基準にしているため、記録方式もレターボックス方式かスクイーズ方式で行なわれる場合がほとんどである。なおスクイーズ信号はRCAケーブル、S映像ケーブルを使用しないと出力されないためワイドテレビにDVDプレイヤーをつなぎスクイーズ記録されたDVDを視聴する場合はこれらの対応ケーブルの使用が条件になる。ノーマル[編集]

横縦比は4:3。テレビの場合と同様のNTSCの標準画面サイズである。DVDソフトでは︻4:3︼の表示がついている。4:3テレビの場合そのまま表示され、ワイドテレビの場合はテレビ側の設定によって﹁ノーマル﹂︵左右を黒枠として中央に4:3画像を映す︶、﹁フル﹂︵4:3画面全体を均等な割合で左右に引き延ばし画面いっぱいに表示する︶、﹁ジャスト﹂︵画面を左右に引き延ばすときに中央部の伸張を少なくし、左右端部の伸縮を多くすることで引き伸ばしによる不自然感が少ない画像に見せる︶などが選択できる。 DVDやデジタル放送でのSDTVのアスペクト比の説明に見られる720×480や704×480などの数値はそれのみを見ると4:3︵4:3=640×480︶にはなっていないが、これはテレビ・PC・DVD記録などで画面全体を構成する一つ一つの点︵画素を参照︶の縦横比︵アスペクト比のピクセルアスペクトを参照︶が異なることによる[注釈 8]。 例‥NTSC-J準拠のSDTVのピクセルアスペクトは横:縦=10:11なので、704×10÷11=640となる。この様にピクセルアスペクト比が10:11で作成された映像データファイル︵DVDに記録された映像データなど︶をピクセルアスペクト比が1:1のPCなどで再生する場合は、通常のテレビで見る場合より若干横長になる[注釈 9]。ただし、DVDビデオ再生やテレビ放送視聴用のソフトウェアなどはそれらの映像データをDVDビデオや放送映像信号としてみる上ではピクセルアスペクト比の補正機能があるために通常のテレビで視聴する場合と同様に正しい画面比率で見られる。ワイド[編集]

横縦比は16:9。テレビの場合と同様、ビスタサイズとほぼ同じ比率でHDTVの標準画面サイズである。DVDソフトでは通常︻16:9︼の表示がついている。DVDプレイヤーの出力先をノーマルテレビに設定すると、上下に黒枠が付いた状態︵レターボックス︶で出力する。出力先をワイドテレビに設定すると左右に圧縮した画像にスクイーズ信号を付与して出力する。ワイドテレビはスクイーズ信号を検出すると画像を横方向に引き延ばし、フルモードで表示する。そのため、ノーマルテレビでの表示に留意して︻16:9 LB︼︵ワイドテレビ出力時が16:9、ノーマルテレビ出力時がレターボックス︶と2つの表示を並べて表示しているDVDソフトもある[注釈 10]。レターボックス[編集]

テレビの場合と同様に、16:9サイズの映像を4:3サイズの画面内に納まる形で記録したもの。DVDソフトでは︻LB︼あるいは︻16:9 LB︼の表示がついている。出力先がノーマルテレビの場合は、そのまま上下に黒枠が付いた状態で出力される。出力先がワイドテレビの場合はレターボックス信号を付与して出力される。ワイドテレビがレターボックス信号を検知すると、左右幅が全表示になる程度にアスペクト比を変えずに全体を一律に﹁ズーム﹂表示する︵黒枠をカットするわけではなく、あくまで一律にズームする機能であることに注意。従って、ビスタサイズ収録画面の場合は左右に加えて上下も全画面表示になるがスコープサイズ︵シネスコサイズ︶収録の場合はズーム率はビスタサイズと同様なので、結果的には上下の黒枠が幾分残ることになる︶。 S端子の場合はS1端子はレターボックス信号に対応していないため、S2端子を使用する必要がある。 DVDに収録した映像を16:9画面サイズの画面に表示させる方法にはレターボックスとスクイーズの2通りがあり、前者は上下に黒枠を付けることで16:9画面を収録するのに対して、後者は16:9画面を左右に圧縮して収録している。ノーマルテレビで観た場合の画質は両方式とも全く同じであるが、ワイドテレビで観た場合は後者の方が高画質となる。従って、16:9表示を前提にした映像ソフトの多くはスクイーズ方式で作製される。両方式ともそれぞれ再生機側がレターボックス信号やスクイーズ信号を送出することで受信側の画面制御を行なうが、レターボックス記録でレターボックス信号無しの場合は16:9表示ではソースの状態に起因する額縁状態になる︵ワイド画面対応の番組を家電DVDレコーダーやHDDレコーダーなどで録画したものは、このレターボックス信号が出ないケースに該当する︶。 DVD-Videoの画面アスペクト比は4:3か16:9の2つのみなので、さらに横長のスコープサイズの映像は16:9画面の上下にさらに黒枠を付けた状態でオーサリングされるものが多い︵︻16:9 LB︼の表示がついているDVDソフトがこれに当たる︶[注釈 11]。 HBO MaxやParamount+などの有料動画配信サービスで放送されるドラマでは、2010年代後半から解像度が3Kから8Kのデジタルシネマカメラによる撮影が主流となり、画質をほとんど落とさずにトリミングや合成などの加工が迅速に行える上、画面アスペクト比を既成のテレビカメラと受像機に合わせる制約も取り払われた。そうした流れから﹃チェルノブイリ﹄や﹃グッド・ファイト﹄などはビスタ︵あるいはハイビジョン︶とスコープサイズの中間にあたる2:1画面で製作された。テレビ放送とソフト化も16:9のワイド画面より上下に若干狭い比率を変えずに行われている。脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 日本における商標登録番号は第4428908号。

- ^ スーパー35で撮影し上下をカットしてスコープ公開された『トップガン』や『ブラック・レイン』の初期のビデオリリースは、露光範囲を殆ど捨てずスタンダード{{{1}}}TVサイズで行われた。

- ^ 1990年代までに作られたTVドラマがリマスターされる際、製作当時トリミングにより画面に映らなかった要素が不注意から映り込む例がある。

- ^ IMDBによれば、テレビドラマ『ER緊急救命室』や『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』が3perfo撮影に拠っているデータがある。フィルム性能の向上とグレインまである程度増減可能なデジタルプロセスの常態化に伴い、作品によっては意図的にザラつきを際立たせるために16mmや8mmフィルムを用い、乱れた色調を得るため銀残し等の特殊現像処理や旧式のレンズ、長期保存された古い生フィルムを使用するなど、デジタル加工で得られない映像効果も探求されている。

- ^ シネマスコープサイズの映像をテレビで放送する場合の処理は、

- 4:3または16:9に合わせて横方向をサイドカットする

- 4:3または16:9に合わせてレターボックス形式にする

- 極稀であるがスクイーズ映像のまま(縦長に表示される映像のまま)

- ^ 「4:3レターボックス(レターボックス表示の4:3サイズフォーマット映像)」や「16:9レターボックス(レターボックス表示の16:9サイズフォーマット映像)」の呼称基準から言えば異なる基準になり統一性が取れないことになるが、区分する上で不都合ないため便宜上でそう呼ばれている。

- ^ ただし1タイトルごとに収録ピクセル数・アスペクト比は1つであり、プレーヤーまたはテレビで表示方法を変える。

- ^ なお、4:3用の映像の多くは704×480として記録されている場合が多く、720×480の解像度を目いっぱい使った記録はワイド映像(16:9)用の場合(スクイーズ)に多く利用される。

- ^ たとえばMPEGファイルなどを直接再生ソフトで見た場合が想定される。ただしPCの画面上での見え方は再生するソフトウェアの機能に依存しており、再生する映像データの規格情報をどこまで考慮しているかで異なる。PCのOSであるWindowsに標準装備されているWindows Media Playerを使用した再生では、DVD-Video規格の映像ソフトウェアの再生時以外は機能の一つとしてある手動での意図的なアスペクト比変更をしないかぎりは1:1としてしか表示されない(あくまでPC上でのAVデータファイルの再生を前提にしたソフトウェアであるため)。一方、一般の市販提供されているAV再生ソフトにはピクセルアスペクト比10:11を前提にしたものもある。

- ^ 勘違いされやすいが、16:9は黄金比ではないので注意(黄金比は無理数比である)。

- ^ 縦横比2:1を超えるワイド画面の視聴方法もテレビ以外の再生方法では幾つも存在している。横方向を圧縮した映像をアナモルフィックレンズを装着したプロジェクターで横幅を広げて映写することでDVDやBlu-rayの解像度を最大限に活かしながらシネマスコープにも対応可能である。また動画変換ソフトTMPGEncでは縦横比2.21:1(スコープサイズより僅かに縦長の70mmサイズに近い。整数比に直せば約42:19)のMPEGやWMV方式の動画が作成可能で、縦横比21:9の「ウルトラワイド液晶モニタ」も2012年以後複数のモデルが発売されている。

出典[編集]

- ^ 「怪獣アイテム豆辞典」『東宝編 日本特撮映画図鑑 BEST54』特別監修 川北紘一、成美堂出版〈SEIBIDO MOOK〉、1999年2月20日、150頁。ISBN 4-415-09405-8。

- ^ a b c d 東宝特撮映画全史 1983, p. 136, 「東宝特撮映画作品史 地球防衛軍」

- ^ シネラマ映画(シネラマ社公認の純正シネラマ作品リスト)

参考文献[編集]

- 『東宝特撮映画全史』監修 田中友幸、東宝出版事業室、1983年12月10日。ISBN 4-924609-00-5。

関連項目[編集]

- テレビ受像器

- 映画

- DVD

- アスペクト比

- 高精細度テレビジョン放送(HDTV)

- 世界の放送方式(SDTV)

- 画面解像度

- 解像度

- L字型画面(テレビのニュース速報等で利用される画面)

- トリミング (映画映像の用語)

- 70ミリフィルム(70 mm film)

- ウルトラワイド・フォーマット

- ディスプレイ解像度

外部リンク[編集]

- 映画アスペクト比の変遷史(動画&全訳) - ギズモード・ジャパン

- 70mm説明

- シネラマって何?

- 映画館の魅力『これがシネラマだ』はじめに〜シネラマ方式とは 画面下のNEXTをクリックするとシネラマ方式へ移動