人吉市

| ひとよしし 人吉市 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

青井阿蘇神社楼門 | |||||

| |||||

| 国 |

| ||||

| 地方 | 九州地方 | ||||

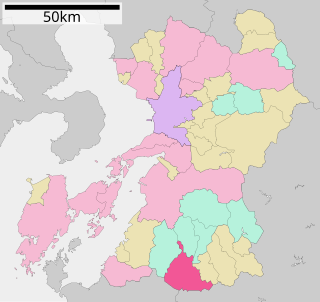

| 都道府県 | 熊本県 | ||||

| 市町村コード | 43203-2 | ||||

| 法人番号 | 9000020432032 | ||||

| 面積 |

210.55km2 | ||||

| 総人口 |

29,310人 [編集] (推計人口、2024年5月1日) | ||||

| 人口密度 | 139人/km2 | ||||

| 隣接自治体 |

球磨郡錦町、相良村、山江村、球磨村 宮崎県えびの市 鹿児島県伊佐市 | ||||

| 市の木 | かし | ||||

| 市の花 | うめの花 | ||||

| 市の鳥 | うぐいす、ヤマセミ | ||||

| 人吉市役所 | |||||

| 市長 | 松岡隼人 | ||||

| 所在地 |

〒868-8601 熊本県人吉市西間下町字永溝7番地1[1] 北緯32度12分36秒 東経130度45分45秒 / 北緯32.21003度 東経130.76247度座標: 北緯32度12分36秒 東経130度45分45秒 / 北緯32.21003度 東経130.76247度  | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

九州山地に囲まれた人吉盆地に位置し、球磨川沿いの温泉と川下りで有名。人吉・球磨地方の中心地で、人吉藩相良氏の城下町として栄えた。

市内中心部に熊本県唯一の国宝である青井阿蘇神社があり、2015年4月24日には近隣の球磨郡の各町村と並んで「相良700年が生んだ保守と進取の文化 ~日本でもっとも豊かな隠れ里―人吉球磨~」が日本遺産に認定された。

地理

編集熊本市から直線距離で真南に約70kmの場所に位置し、熊本県の最南端に当たる。北部と南部は九州山地の一角をなす山地である。市域南部は標高1,000m級の山地で宮崎県のえびの市と鹿児島県の伊佐市に接している。市の中心部は人吉盆地の西端で、球磨川が東から西に貫流する。市内では万江川・山田川・鹿目川・胸川など多数の支流が球磨川へ流れ込んでいる。

中心部は古くからの城下町の町並みが残っており、小京都と呼ばれる[注釈 1]。

気候

編集| 月 | 風速(m/s) | 風向 | 霧日数 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 1.2 | 西北西 | 10.4 |

| 2月 | 1.3 | 西北西 | 9.2 |

| 3月 | 1.4 | 西北西 | 7.8 |

| 4月 | 1.4 | 西 | 4.7 |

| 5月 | 1.4 | 西 | 4.3 |

| 6月 | 1.4 | 西北西 | 4.5 |

| 7月 | 1.3 | 西北西 | 5.5 |

| 8月 | 1.6 | 西 | 3.8 |

| 9月 | 1.4 | 西 | 6.2 |

| 10月 | 1.1 | 西 | 12.7 |

| 11月 | 1.0 | 西北西 | 18.3 |

| 12月 | 1.2 | 西北西 | 15.1 |

| 年 | 1.3 | 西北西 | 101.1 |

| 人吉特別地域気象観測所(人吉市城本町、標高146m)の気候 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

| 最高気温記録 °C (°F) | 22.3 (72.1) |

24.0 (75.2) |

26.9 (80.4) |

30.4 (86.7) |

34.0 (93.2) |

35.8 (96.4) |

37.0 (98.6) |

37.8 (100) |

36.4 (97.5) |

33.2 (91.8) |

27.6 (81.7) |

22.7 (72.9) |

37.8 (100) |

| 平均最高気温 °C (°F) | 10.3 (50.5) |

12.4 (54.3) |

16.1 (61) |

21.3 (70.3) |

25.5 (77.9) |

27.3 (81.1) |

31.2 (88.2) |

32.3 (90.1) |

29.4 (84.9) |

24.4 (75.9) |

18.1 (64.6) |

12.2 (54) |

21.7 (71.1) |

| 日平均気温 °C (°F) | 4.7 (40.5) |

6.2 (43.2) |

9.8 (49.6) |

14.6 (58.3) |

19.1 (66.4) |

22.4 (72.3) |

26.1 (79) |

26.6 (79.9) |

23.6 (74.5) |

18.0 (64.4) |

11.9 (53.4) |

6.3 (43.3) |

15.8 (60.4) |

| 平均最低気温 °C (°F) | 0.2 (32.4) |

1.2 (34.2) |

4.5 (40.1) |

8.9 (48) |

13.7 (56.7) |

18.7 (65.7) |

22.4 (72.3) |

22.8 (73) |

19.5 (67.1) |

13.3 (55.9) |

7.3 (45.1) |

1.9 (35.4) |

11.2 (52.2) |

| 最低気温記録 °C (°F) | −9.8 (14.4) |

−9.1 (15.6) |

−6.1 (21) |

−3.5 (25.7) |

3.0 (37.4) |

7.8 (46) |

15.0 (59) |

15.3 (59.5) |

7.4 (45.3) |

−0.4 (31.3) |

−4.2 (24.4) |

−7.8 (18) |

−9.8 (14.4) |

| 降水量 mm (inch) | 75.4 (2.969) |

109.0 (4.291) |

160.7 (6.327) |

177.8 (7) |

215.6 (8.488) |

560.9 (22.083) |

491.0 (19.331) |

226.3 (8.909) |

229.3 (9.028) |

108.8 (4.283) |

96.9 (3.815) |

83.3 (3.28) |

2,534.9 (99.799) |

| 平均降水日数 (≥0.5 mm) | 9.5 | 10.2 | 12.8 | 11.7 | 10.7 | 17.3 | 15.2 | 13.3 | 12.0 | 8.1 | 9.5 | 9.4 | 139.7 |

| % 湿度 | 76 | 74 | 73 | 72 | 73 | 81 | 81 | 79 | 80 | 79 | 82 | 80 | 78 |

| 平均月間日照時間 | 123.0 | 133.9 | 161.6 | 175.8 | 182.1 | 117.1 | 167.2 | 183.5 | 156.5 | 163.6 | 125.6 | 118.6 | 1,817.9 |

| 出典:気象庁 (平均値:1991年-2020年、極値:1943年-現在)[3][4] | |||||||||||||

隣接する市町村

編集人口

編集| 人吉市と全国の年齢別人口分布(2005年) | 人吉市の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 人吉市 |

■青色 ― 男性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

人吉市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

歴史

編集

近現代

編集行政

編集現職市長

編集歴代市長

編集| 代(a) | 代(b) | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 官 選 市 長 | |||||

| 1942年(昭和17年)5月1日 | 1943年(昭和18年)5月24日 | 人吉市は1942年(昭和17年)2月11日に発足。市会に選出された高島が5月1日付で就任した。1期4年を満了せず。 | |||

| 1943年(昭和18年)5月31日 | 1946年(昭和21年)2月25日 | 1期4年を満了せず。 | |||

| 1946年(昭和21年)5月20日 | 1946年(昭和21年)11月21日 | 在任期間わずか6か月。 | |||

| 公 選 市 長 | |||||

| 1947年(昭和22年)4月18日 | 1951年(昭和26年)4月17日 | 1期4年を満了。 | |||

| 1951年(昭和26年)4月23日 | 1955年(昭和30年)4月30日 | 1期4年を満了。 | |||

| 1955年(昭和30年)5月1日 | 1959年(昭和34年)4月30日 | 1期目4年を満了。 | |||

| 1959年(昭和34年)5月1日 | 1963年(昭和38年)4月30日 | 2期目4年を満了。 | |||

| 1963年(昭和38年)5月1日 | 1967年(昭和42年)4月30日 | 3期目4年を満了。 | |||

| 1967年(昭和42年)5月1日 | 1971年(昭和46年)4月30日 | 1期目4年を満了。 | |||

| 1971年(昭和46年)5月1日 | 1975年(昭和50年)4月30日 | 2期目4年を満了。 | |||

| 1975年(昭和50年)5月1日 | 1979年(昭和54年)4月30日 | 3期目4年を満了。 | |||

| 1979年(昭和54年)5月1日 | 1983年(昭和58年)4月30日 | 4期目4年を満了。 | |||

| 1983年(昭和58年)5月1日 | 1987年(昭和58年)4月30日 | 5期目4年を満了。 | |||

| 1987年(昭和62年)5月1日 | 1991年(平成3年)4月30日 | 1期目4年を満了。 | |||

| 1991年(平成3年)5月1日 | 1995年(平成7年)4月30日 | 2期目4年を満了。 | |||

| 1995年(平成7年)5月1日 | 1999年(平成11年)4月30日 | 3期目4年を満了。 | |||

| 1999年(平成11年)5月1日 | 2003年(平成15年)4月30日 | 4期目4年を満了。 | |||

| 2003年(平成15年)5月1日 | 2007年(平成19年)某月某日 | 5期目の満了日を目前に控えた3月3日に収賄容疑で逮捕された。満了日もしくはそれ以前に引責辞任を余儀なくされた。 | |||

| 2007年(平成19年)5月1日 | 2011年(平成23年)4月30日 | 1期目4年を満了。 | |||

| 2011年(平成23年)5月1日 | 2015年(平成27年)4月30日 | 2期目4年を満了し、3期目を目指すも新人候補・松岡に敗れる。 | |||

| 2015年(平成27年)5月1日 | 1期目。任期満了日は2027年(令和9年)4月30日。 | ||||

国の機関

編集県の機関

編集- 球磨地域振興局

- 人吉警察署

町名

編集

人吉東校区

編集- 五日町(旧人吉町)

- 老神町(旧人吉町)

- 鍛冶屋町(旧人吉町)

- 上新町(旧人吉町)

- 紺屋町(旧人吉町)

- 九日町(旧人吉町)

- 下新町(旧人吉町)

- 新町(旧人吉町)

- 大工町(旧人吉町)

- 寺町(旧人吉町)

- 土手町(旧人吉町)

- 中城町(旧人吉町)

- 七日町(旧人吉町)

- 二日町(旧人吉町)

- 灰久保町(旧人吉町)

- 原城町(旧人吉町)

- 麓町(旧人吉町)

- 南町(旧人吉町)

- 願成寺町(旧人吉町甲。通称町名として、北願成寺町・南願成寺町に分かれる)

- 南泉田町(旧人吉町甲)

- 鬼木町(旧人吉町乙)

- 北泉田町(旧人吉町乙)

人吉西校区

編集- 鶴田町(旧人吉町乙)

- 上青井町(旧人吉町丙)

- 瓦屋町(旧人吉町丙)

- 駒井田町(旧人吉町丙)

- 下青井町(旧人吉町丙)

- 城本町(旧人吉町丙)

- 中青井町(旧人吉町丙)

- 井ノ口町(旧人吉町丁)

- 合ノ原町(旧人吉町丁)

- 下城本町(旧西瀬村薩摩瀬)

- 矢岳町(旧藍田村大畑)

東間校区

編集- 上原町(旧人吉町)

- 田町(旧人吉町)

- 富ヶ尾町(旧人吉町)

- 木地屋町(旧藍田村間)

- 古仏頂町(旧藍田村間)

- 浪床町(旧藍田村間)

- 西間上町(旧藍田村間)

- 西間下町(旧藍田村間)

- 東間上町(旧藍田村間)

- 東間下町(旧藍田村間)

- 蓑野町(旧藍田村間)

- 赤池原町(旧藍田村七地)

- 赤池水無町(旧藍田村七地)

- 蟹作町(旧藍田村七地)

- 七地町(旧藍田村七地)

- 東大塚町(旧藍田村間)

- 田野町(旧西瀬村西浦)

- 西大塚町(旧西瀬村西浦)

大畑校区

編集- 上漆田町(旧藍田村七地)

- 下漆田町(旧藍田村七地)

- 東漆田町(旧藍田村七地)

- 大畑麓町(旧藍田村大畑)

- 大畑町(旧藍田村大畑)

- 上田代町(旧藍田村大畑)

- 下田代町(旧藍田村大畑)

- 段塔町(旧藍田村大畑)

- 大野町(1980年代後半~1990年代頃に新設。)

西瀬校区

編集- 上薩摩瀬町(旧西瀬村薩摩瀬)

- 下薩摩瀬町(旧西瀬村薩摩瀬)

宝来堂町(旧西瀬村薩摩瀬。1954年、相良町・宝来町に分かれ消滅。)- 相良町

- 宝来町

- 鹿目町(旧西瀬村西浦)

- 上戸越町(旧西瀬村西浦)

- 上永野町(旧西瀬村西浦)

- 下戸越町(旧西瀬村西浦)

- 下永野町(旧西瀬村西浦)

- 矢黒町(旧西瀬村西浦)

中原校区

編集立法

編集産業

編集商業

編集人吉市に本社を置く主要企業

編集姉妹都市・提携都市

編集海外

編集- 姉妹都市

国内

編集- 姉妹都市

- 提携都市

- その他

マスメディア

編集人吉市を拠点とするマスメディア。

教育

編集高等学校

編集中学校

編集小学校

編集休校中の学校を除く。

専修学校

編集- 九州技術教育専門学校人吉校

学校教育以外の施設

編集- 中小企業大学校人吉校

交通

編集鉄道

編集市の中心となる駅:人吉駅

- 九州旅客鉄道(JR九州)

道路

編集高速道路

編集一般国道

編集主要地方道

編集一般県道

編集バス

編集路線バス

編集高速バス

編集市内の九州自動車道上に人吉IC停留所と人吉南バスストップが設置されている。人吉インターチェンジ停留所には下記の各路線の全便(快速便等も含む)が停車する。

| 愛称名 | 運行会社 | 運行区間 |

|---|---|---|

| フェニックス号 | 九州産交バス 西日本鉄道 宮崎交通 JR九州バス |

福岡市・高速基山・久留米市・八女市 - 八代市 - 人吉IC - えびの市・小林市・都城市・宮崎市 |

| なんぷう号 | 九州産交バス 宮崎交通 |

熊本市・益城町 - 氷川町 - 人吉IC - えびの市 - 小林市 - 都城市 - 宮崎市 |

| B&Sみやざき号 | 九州産交バス 宮崎交通 JR九州バス |

新八代駅 - 人吉IC |

| きりしま号 | 九州産交バス 鹿児島交通 南国交通 |

熊本市・益城町 - 八代市 - 人吉IC - 鹿児島空港・姶良市・鹿児島市 |

人吉IC停留所は屋根付きでバリアフリー化されており、椅子や多目的トイレもある。市内への連絡は人吉駅や市街中心部との連絡バス「じゅぐりっと号」があるが、待ち時間や行き先からタクシーの利用も多い。また現在はくま川鉄道の不通区間のための代替バスが、IC近くのコンビニをバス停としており、これを利用して人吉駅や肥後西村駅に移動し、くま川鉄道を利用することもできる(日曜祝日運休)。

一方の人吉南バスストップは2017年9月までなんぷう号各停便が停車をしていたが、同路線のダイヤ改正により、停車するバスがなくなったことから現在は休止中である。

かつては人吉駅近くの人吉市街地内の人吉産交に高速バスも多数停車していたが、人吉経由の高速バスは人吉IC停留所発着へ徐々に切り替わり、2010年頃からは人吉産交が始発・終点となる高速ひとよし号が発着するのみとなっていた。高速ひとよし号が2020年7月31日に運行終了となったことにより、人吉産交・人吉市街地に停車する高速バスはなくなった。

空路

編集名所・旧跡・観光スポット

編集

祭事・催事

編集- 人吉球磨は、ひなまつり:2月1日から3月31日に人吉球磨地方一帯で開催される

- ひとよし春風マラソン:2月

- 梅祭り:3月

- 人吉温泉球磨焼酎祭:5月

- 人吉花火大会:8月

- 鹿目の滝祭り:8月

- おくんち祭(青井阿蘇神社例祭):10月

- 産業健康福祉祭り:11月

- 人吉駅伝大会:12月

郷土玩具

編集特産物

編集- 球磨焼酎 - 人吉・球磨地方は日本の米焼酎の代表的産地

- ウッチャン焼酎 - ウッチャンナンチャンの内村光良が出身者であることから、母方の親族が経営している酒造会社が製造したもの

- つぼん汁 - けんちん汁に似た汁物

- 鮎の甘露煮、塩焼き

著名な出身者

編集ゆかりのある人物

編集人吉市を舞台にした作品

編集脚注

編集- 注釈

- 出典

参考文献

編集- 住吉献太郎 「城下町から盆地の中心都市に - 人吉市」『九州 地図で読む百年』 古今書院、平岡昭利編、1997年、119-124頁、ISBN 4-7722-1665-0

外部リンク

編集- 公式ウェブサイト

- ウィキボヤージュには、人吉市(英語)に関する旅行情報があります。

- ウィキトラベルには、人吉市に関する旅行ガイドがあります。

- 人吉市に関連する地理データ - オープンストリートマップ

- 人吉市 (@hitoyoshishi) - X(旧Twitter) - 公式ツイッター

- 地図 - Google マップ