「カヴァレリア・ルスティカーナ」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| (39人の利用者による、間の55版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{複数の問題 |

|||

{{Portal|文学}}{{クラシック音楽}} |

|||

|出典の明記=2021年9月15日 (水) 06:11 (UTC) |

|||

『'''カヴァレリア・ルスティカーナ'''』(''Cavalleria Rusticana'' )は、イタリアの小説家[[ジョヴァンニ・ヴェルガ]]による[[小説]]([[1880年]]出版)、同人による[[戯曲]]([[1884年]]初演)、および[[ピエトロ・マスカーニ]]が同戯曲に基づいて作曲した1幕物の[[オペラ]]([[1890年]]初演)。題名は「田舎の騎士道」といった意味である。今日、特にイタリア語圏以外では最後の[[オペラ]]作品が有名となっており、本項でもオペラを中心に記述する。 |

|||

|参照方法=2021年9月15日 (水) 06:11 (UTC) |

|||

}} |

|||

{{Portal 文学}} |

|||

{{Portal クラシック音楽}} |

|||

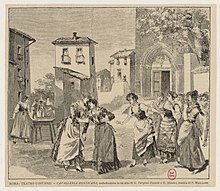

[[ファイル:Cavelleria Rusticana, scene from the 1890 premiere, Teatro Costanzi, Rome.jpg|サムネイル]] |

|||

『'''カヴァレリア・ルスティカーナ'''』({{lang-it|''Cavalleria Rusticana''}})は、[[イタリア]]の[[小説家]]、[[ジョヴァンニ・ヴェルガ]]による[[小説]]([[1880年]]出版)、同人による[[戯曲]]([[1884年]]初演)、および[[ピエトロ・マスカーニ]]が同戯曲に基づいて作曲した1幕物の[[オペラ]]([[1890年]]初演)。題名は「田舎の騎士道」といった意味である。今日、特にイタリア語圏以外では最後の[[オペラ]]作品が有名となっており、本項でもオペラを中心に記述する。 |

|||

ヴェルガの出身地[[シチリア]]の山間部を舞台として、貧しい人々の暮らし、三角関係のもつれから起きる決闘と殺人を描いたこの小説は、イタリアにおける[[ヴェリズモ]](リアリズム文芸運動)の典型的作品とされている。 |

ヴェルガの出身地[[シチリア]]の山間部を舞台として、貧しい人々の暮らし、三角関係のもつれから起きる決闘と殺人を描いたこの小説は、イタリアにおける[[ヴェリズモ]](リアリズム文芸運動)の典型的作品とされている。 |

||

一方、マスカーニのオペラは[[1890年]]に完成し、楽譜出版社 |

一方、マスカーニのオペラは[[1890年]]に完成し、楽譜出版社ソンゾーニョ社主催の1幕物オペラ・コンクールで圧倒的な支持を受けて優勝、マスカーニはたちまちオペラ界の寵児となった。また、このオペラは[[ヴェリズモ・オペラ]]形式の端緒をなすものとされる。

|

||

== 小説 == |

== 小説 == |

||

| 18行目: | 24行目: | ||

また、小説では血生臭い結末に至るまでリアルに描写されているトゥリッドゥとアルフィオの決闘シーンは、この戯曲では舞台裏で行われるように変更されている。 |

また、小説では血生臭い結末に至るまでリアルに描写されているトゥリッドゥとアルフィオの決闘シーンは、この戯曲では舞台裏で行われるように変更されている。 |

||

== |

== 基本データ == |

||

[[ファイル:Cavalleria rusticana 1.jpg|サムネイル|初版楽譜の表紙]] |

|||

*原語曲名:Cavalleria Rusticana(田舎の騎士道) |

|||

* 原語タイトル:Cavalleria Rusticana(田舎の騎士道) |

|||

*原作:[[ジョヴァンニ・ヴェルガ]] |

|||

* |

* 原作:[[ジョヴァンニ・ヴェルガ]] |

||

* 脚本:{{仮リンク|ジョヴァンニ・タルジョーニ=トッツェッティ|it|Giovanni Targioni-Tozzetti (librettista)}}および{{仮リンク|グイード・メナッシ|it|Guido Menasci}}。ヴェルガによる1883年の同名の舞台劇を主題材にとる |

|||

*演奏時間:約70分 |

|||

*作曲時期:[[1888年]]に作曲に着手、[[1890年]]に完成 |

* 演奏時間:約70分 |

||

* 作曲時期:[[1888年]]に作曲に着手、[[1890年]]に完成 |

|||

*初演:[[1890年]][[5月17日]]、[[ローマ]]の[[コスタンツィ劇場]]にて、 |

* 初演:[[1890年]][[5月17日]]、[[ローマ]]の[[コスタンツィ劇場]]にて、{{仮リンク|レオポルド・ムニョーネ|en|Leopoldo Mugnone}}の[[指揮 (音楽)|指揮]]による |

||

== 初演までの経緯 == |

== 初演までの経緯 == |

||

=== 題材選定まで === |

=== 題材選定まで === |

||

ソン |

ソンゾーニョ社の一幕物オペラ・コンクール、[[ソンゾーニョ・コンクール]](第2回)の募集要項は、同社の雑誌“Il Secolo”誌および“Il Teatro Illustrato”誌の[[1888年]]7月1日号に掲載された。1等3000[[イタリア・リラ|リラ]]、仮に2等であっても2000リラの賞金は、イタリア南部チェリニョーラの低収入音楽教師の地位に甘んじていた当時25歳の[[ピエトロ・マスカーニ|マスカーニ]](実際、彼はピアノを借りる金にも事欠いていた)にとってほぼ年収相当の金額を意味したし、ここで高評価を得れば彼がイタリア楽壇に再認識されるのも疑いなかった。 |

||

[[ファイル:Pietro Mascagni 3.jpg|サムネイル|マスカーニ]] |

|||

応募締切は翌年[[1889年]]5月31日、わずか11か月先であり、マスカーニは題材選択を急いだ。彼の既存作『グリエルモ・ラトクリフ』は4幕物でコンクールの要件を満たさなかったため、新たな台本を必要としていたのである。また、高名な台本作家たちは前金なしでは筆を進めないことも明らかだったので、彼は[[リヴォルノ]]の同郷人で同年齢、幼少からの知己であり、教師を務めながら詩作の道を目指していた |

応募締切は翌年[[1889年]]5月31日、わずか11か月先であり、マスカーニは題材選択を急いだ。彼の既存作『グリエルモ・ラトクリフ』は4幕物でコンクールの要件を満たさなかったため、新たな台本を必要としていたのである。また、高名な台本作家たちは前金なしでは筆を進めないことも明らかだったので、彼は[[リヴォルノ]]の同郷人で同年齢、幼少からの知己であり、教師を務めながら詩作の道を目指していた{{仮リンク|ジョヴァンニ・タルジョーニ=トッツェッティ|it|Giovanni Targioni-Tozzetti (librettista)}}に題材選定と台本作成を依頼した。 |

||

=== 『カヴァレリア』の作曲 === |

=== 『カヴァレリア』の作曲 === |

||

マスカーニが戯曲版『カヴァレリア・ルスティカーナ』上演を音楽学校の学生時代、1884年に[[ミラノ]]で観ていたのは確実であるが、彼が最初からタルジョーニ=トッツェッティにそれを提案していたかどうかははっきりしない。ニコラ・ミサージの『夫と司祭』(''Marito e sacerdote'' )も有力な候補だった。また題材が決定する前からマスカーニは、後に『カヴァレリア』の有名な間奏曲となる美しい旋律をピアノ譜の形で書き出しているが、それが何らかのオペラに使用することを念頭においてだったのかは明確でない。このピアノ版の楽譜は現在[[全音楽譜出版社]]からプッチーニらのピアノ曲とともに出版されている(ISBN 4111069517)。 |

マスカーニが戯曲版『カヴァレリア・ルスティカーナ』上演を音楽学校の学生時代、1884年に[[ミラノ]]で観ていたのは確実であるが、彼が最初からタルジョーニ=トッツェッティにそれを提案していたかどうかははっきりしない。ニコラ・ミサージの『夫と司祭』(''Marito e sacerdote'' )も有力な候補だった。また題材が決定する前からマスカーニは、後に『カヴァレリア』の有名な間奏曲となる美しい旋律をピアノ譜の形で書き出しているが、それが何らかのオペラに使用することを念頭においてだったのかは明確でない。このピアノ版の楽譜は現在[[全音楽譜出版社]]からプッチーニらのピアノ曲とともに出版されている(ISBN 4111069517)。 |

||

いずれにしても、タルジョーニ=トッツェッティは[[リヴォルノ]]で戯曲版を観劇して同作に心酔、2人は同作品のオペラ化に集中することになる。リヴォルノで執筆するタルジョーニ=トッツェッティは台本が出来た部分からチェリニョーラのマスカーニに郵送、マスカーニがそれに曲を付けるという作業は1889年1月4日から始まった。締切まであと5か月、時間的余裕の無さに不安を感じた2人は、やはりリヴォルノ在の23歳の詩人 |

いずれにしても、タルジョーニ=トッツェッティは[[リヴォルノ]]で戯曲版を観劇して同作に心酔、2人は同作品のオペラ化に集中することになる。リヴォルノで執筆するタルジョーニ=トッツェッティは台本が出来た部分からチェリニョーラのマスカーニに郵送、マスカーニがそれに曲を付けるという作業は1889年1月4日から始まった。締切まであと5か月、時間的余裕の無さに不安を感じた2人は、やはりリヴォルノ在の23歳の詩人{{仮リンク|グイード・メナッシ|it|Guido Menasci}}を仲間に引き入れる。

|

||

戯曲版はすでに凝縮されたドラマとしての完成度が高く、2人の若い台本作家チームが行った改変は、村人の合唱シーンを創出すること、トゥリッドゥと人妻ローラの逢引シーンをほとんど削除、代わりにトゥリッドゥが決闘前に母に別れを告げるシーンを拡充すること、に留まり、筋書の展開には手を加えることはなかった。つまり、今日の我々が「小説とオペラとの差異」と考えるものの殆どは、小説と戯曲版との相違に由来している。オペラ台本の完成は1889年3月中旬頃とみられる。マスカーニはこの頃、叔母の支援金でようやく[[アップライト・ピアノ]]を借り、1日18時間の作曲作業をこなして、同年5月中旬には全曲を完成、5月27日にはコンクール事務局に郵送した。 |

戯曲版はすでに凝縮されたドラマとしての完成度が高く、2人の若い台本作家チームが行った改変は、村人の合唱シーンを創出すること、トゥリッドゥと人妻ローラの逢引シーンをほとんど削除、代わりにトゥリッドゥが決闘前に母に別れを告げるシーンを拡充すること、に留まり、筋書の展開には手を加えることはなかった。つまり、今日の我々が「小説とオペラとの差異」と考えるものの殆どは、小説と戯曲版との相違に由来している。オペラ台本の完成は1889年3月中旬頃とみられる。マスカーニはこの頃、叔母の支援金でようやく[[アップライト・ピアノ]]を借り、1日18時間の作曲作業をこなして、同年5月中旬には全曲を完成、5月27日にはコンクール事務局に郵送した。 |

||

=== コンクール審査 === |

=== コンクール審査 === |

||

ソン |

ソンゾーニョ社は当初、第2回コンクールの[[ローマ]]での一次選考(作曲者自身が審査員の面前で自作発表を行う)を[[1889年]]秋に行い、そこで舞台にのせる3作品を決定、12月には本選(舞台上演を行い、そこでの観客の反応も参考にして、審査員が優勝作品を選定)を行う予定だった。しかし予選参加作品は73作の多きにも及び(第1回は28作)、審査委員会は一次予選を[[1890年]]2月に延期するとの発表を行った。 |

||

マスカーニは彼の一次選考指定日、[[1890年]]2月25日に審査員の待つ[[ローマ]]・[[聖チェチーリア音楽院]]に赴いた。応募者には歌手や器楽奏者を同伴してのプレゼンテーションも認められていたが、資金に乏しいマスカーニは自分でピアノを弾き、主パートを自ら歌うだけだった。しかし発表が進むにつれ5人の審査員の関心は深まり、やがてその中の一人、作曲家[[フィリッポ・マルケッティ]]が主パートと合唱部分を歌ってくれるまでになった。発表終了後の審査員の反応は非常に好意的であり、彼らが「一次審査の結果発表までローマを離れないでほしい」と念押しをしたことで、マスカーニは自作の成功を確信したという。 |

マスカーニは彼の一次選考指定日、[[1890年]]2月25日に審査員の待つ[[ローマ]]・[[聖チェチーリア音楽院]]に赴いた。応募者には歌手や器楽奏者を同伴してのプレゼンテーションも認められていたが、資金に乏しいマスカーニは自分でピアノを弾き、主パートを自ら歌うだけだった。しかし発表が進むにつれ5人の審査員の関心は深まり、やがてその中の一人、作曲家[[フィリッポ・マルケッティ]]が主パートと合唱部分を歌ってくれるまでになった。発表終了後の審査員の反応は非常に好意的であり、彼らが「一次審査の結果発表までローマを離れないでほしい」と念押しをしたことで、マスカーニは自作の成功を確信したという。 |

||

一日2作品の発表をこなす強行日程の一次選考の結果は3月5日に発表となり、マスカーニの予想通り『カヴァレリア・ルスティカーナ』は3作品の一つに選ばれた(他2作はニコラ・スピネッリの『ラビリア』とヴィンチェンツォ・フェローニの『ルデッロ』、いずれも今日演奏されることはない)。 |

一日2作品の発表をこなす強行日程の一次選考の結果は3月5日に発表となり、マスカーニの予想通り﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄は3作品の一つに選ばれた︵他2作は{{仮リンク|ニコラ・スピネッリ|en|Niccola Spinelli|it|Nicola Spinelli}}の﹃ラビリア﹄と{{仮リンク|ヴィンチェンツォ・フェッローニ|it|Vincenzo Ferroni}}の﹃ルデッロ﹄、いずれも今日演奏されることはない︶。

|

||

マスカーニはその後、細部の修正を行い、かつて学んだミラノにも赴き、恩師や友人︵[[ジャコモ・プッチーニ|プッチーニ]]など︶の意見も聞いている。またチェリニョーラへの帰路にはリヴォルノにも立ち寄り、台本作家2人とも会っている。メナッシとマスカーニとはこの時が初対面だった。

|

マスカーニはその後、細部の修正を行い、かつて学んだミラノにも赴き、恩師や友人︵[[ジャコモ・プッチーニ|プッチーニ]]など︶の意見も聞いている。またチェリニョーラへの帰路にはリヴォルノにも立ち寄り、台本作家2人とも会っている。メナッシとマスカーニとはこの時が初対面だった。

|

||

=== 舞台初演 === |

=== 舞台初演 === |

||

[[1890年]]5月2日、マスカーニは初演のため再びローマに赴いた。改稿された総譜をもとに[[コスタンツィ劇場]]ではすでにリハーサルが進行中だった。指揮者ムニョーネのアドヴァイスを受けて、更なる修正もなされた。またマスカーニにとって心強かったのは、ソン |

[[1890年]]5月2日、マスカーニは初演のため再びローマに赴いた。改稿された総譜をもとに[[コスタンツィ劇場]]ではすでにリハーサルが進行中だった。指揮者ムニョーネのアドヴァイスを受けて、更なる修正もなされた。またマスカーニにとって心強かったのは、ソンゾーニョ社はこの新作のために経験豊富なオペラ歌手夫妻、{{仮リンク|ロベルト・スターニョ|it|Roberto Stagno}}([[テノール]])と{{仮リンク|ジェンマ・ベッリンチョーニ|it|Gemma Bellincioni}}([[ソプラノ]])をそれぞれ主役トゥリッドゥとサントゥッツァに配役してくれていたことだった。スターニョは50代半ばで声の盛りは過ぎていたものの、自信に溢れた舞台態度で、マスカーニと同世代、まだ26歳のベッリンチョーニは情熱的な演技とドラマティックな歌唱で、後に[[ヴェリズモ・オペラ]]の代表的ソプラノと評されることになる逸材だった。 |

||

最終審査を控えて、﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄の前評判は他の2作品を圧していた。フェローニの﹃ルデッロ﹄は演奏上の難点がリハーサル段階で露呈していたし、﹃ラビリア﹄の作曲者スピネッリはマスカーニに﹁君の作品のリハーサルを聴いたよ。素晴らしい。それに比べれば自作は薄っぺらいものだ。自分は今、自作が君の作品より先に上演されることを知って神に感謝しているよ﹂と賛辞を贈る始末だった。

|

最終審査を控えて、﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄の前評判は他の2作品を圧していた。フェローニの﹃ルデッロ﹄は演奏上の難点がリハーサル段階で露呈していたし、﹃ラビリア﹄の作曲者スピネッリはマスカーニに﹁君の作品のリハーサルを聴いたよ。素晴らしい。それに比べれば自作は薄っぺらいものだ。自分は今、自作が君の作品より先に上演されることを知って神に感謝しているよ﹂と賛辞を贈る始末だった。

|

||

| 55行目: | 62行目: | ||

5月17日、コスタンツィ劇場での初演は︵[[マルゲリータ・ディ・サヴォイア=ジェノヴァ|マルゲリータ王妃]]の臨席はあったが︶それでも満席にはほど遠いものだったらしい。しかし居合わせた聴衆にとって、この短くもドラマティックな新作は衝撃的であり、公演後作曲者は演奏者と共に60回もの[[カーテン・コール]]を受けたという。第2夜からはチケットは完売となり、コンクール審査作品としては異例なことに、劇場は合計14回もの再演を行った。

|

5月17日、コスタンツィ劇場での初演は︵[[マルゲリータ・ディ・サヴォイア=ジェノヴァ|マルゲリータ王妃]]の臨席はあったが︶それでも満席にはほど遠いものだったらしい。しかし居合わせた聴衆にとって、この短くもドラマティックな新作は衝撃的であり、公演後作曲者は演奏者と共に60回もの[[カーテン・コール]]を受けたという。第2夜からはチケットは完売となり、コンクール審査作品としては異例なことに、劇場は合計14回もの再演を行った。

|

||

コンクール審査委員会は全会一致で『カヴァレリア・ルスティカーナ』を最優秀作品に選出、またマスカーニはそれとは別途、ソン |

コンクール審査委員会は全会一致で『カヴァレリア・ルスティカーナ』を最優秀作品に選出、またマスカーニはそれとは別途、ソンゾーニョ社と2年半で15000リラともいわれる条件の独占契約を締結した。初演後3年間のうちに、[[イタリア]]の66都市、イタリア国外の62都市で『カヴァレリア・ルスティカーナ』は上演された。[[ジョアキーノ・ロッシーニ|ロッシーニ]]、[[ヴィンチェンツォ・ベッリーニ|ベッリーニ]]、[[ガエターノ・ドニゼッティ|ドニゼッティ]]、そして[[ジュゼッペ・ヴェルディ|ヴェルディ]]に続くオペラ大家の誕生を誰もがこの時点では確信していたのだった。 |

||

== 構成 == |

== 構成 == |

||

1幕。途中に[[間奏曲]]が入るが場面転換はない。オペラとしては上演時間が短いので、同時代の[[ヴェリズモ・オペラ]]作品、[[ルッジェーロ・レオンカヴァッロ|レオンカヴァルロ]]の﹃[[道化師 (オペラ)|道化師]]﹄などとともに上演されることがよくある。

|

1幕。途中に[[間奏曲]]が入るが場面転換はない。オペラとしては上演時間が短いので、同時代の[[ヴェリズモ・オペラ]]作品、[[ルッジェーロ・レオンカヴァッロ|レオンカヴァルロ]]の﹃[[道化師 (オペラ)|道化師]]﹄などとともに上演されることがよくある。

|

||

== 編成 == |

== 編成 == |

||

===登場人物=== |

=== 登場人物 === |

||

*サントゥッツァ([[ソプラノ]]) |

* サントゥッツァ([[ソプラノ]]、近年はメゾソプラノが歌うことが多い) |

||

*トゥリッドゥ([[テノール]]) |

* トゥリッドゥ([[テノール]]) |

||

*ルチア([[アルト]]) |

* ルチア([[アルト]]) |

||

*アルフィオ([[バリトン]]) |

* アルフィオ([[バリトン]]) |

||

*ローラ([[メゾソプラノ]]) |

* ローラ([[メゾソプラノ]]) |

||

*村人(混声[[合唱]]) |

* 村人(混声[[合唱]]) |

||

===管弦楽=== |

=== 管弦楽 === |

||

[[ピッコロ]]2、[[フルート]]2、[[オーボエ]]2、[[クラリネット]]2、[[ファゴット]]2、[[ホルン]]4、[[トランペット]]2、[[トロンボーン]]3、[[チューバ]]、[[ティンパニ]]一対、[[バスドラム|大太鼓]]、[[スネアドラム|小太鼓]]、[[シンバル]]、[[ハープ]]2、[[弦五部]]<!--弦五部だけでは不親切か? 現時点では[[弦五部]]は[[ヴァイオリン属]]にリダイレクトだが、記事分割の可能性を見越して、[[ヴァイオリン属|弦五部]]とはしないほうがいい?-->([[ヴァイオリン]]2パート、[[ヴィオラ]]1パート、[[チェロ]]1パート |

|||

*[[ピッコロ]] 2 |

|||

、[[コントラバス]]1パート) |

|||

*[[フルート]] 2 |

|||

*[[オーボエ]] 2 |

|||

*[[クラリネット]] 2 |

|||

*[[ファゴット]] 2 |

|||

*[[ホルン]] 4 |

|||

*[[トランペット]] 2 |

|||

*[[トロンボーン]] 3 |

|||

*[[チューバ]] |

|||

*[[ティンパニ]] 一対 |

|||

*[[大太鼓]] |

|||

*[[小太鼓]] |

|||

*[[シンバル]] |

|||

*[[ハープ]] 2 |

|||

*[[弦五部]]<!--弦五部だけでは不親切か? 現時点では[[弦五部]]は[[ヴァイオリン属]]にリダイレクトだが、記事分割の可能性を見越して、[[ヴァイオリン属|弦五部]]とはしないほうがいい?--> |

|||

**[[ヴァイオリン]] 2パート |

|||

**[[ヴィオラ]] 1パート |

|||

**[[チェロ]] 1パート |

|||

**[[コントラバス]] 1パート |

|||

===舞台上の楽器=== |

=== 舞台上の楽器 === |

||

|

[[オルガン]]、ハープ、[[銅鑼]]、[[鐘]] |

||

*ハープ |

|||

*[[銅鑼]] |

|||

*[[鐘]] |

|||

==あらすじ== |

== あらすじ == |

||

{{ネタバレ}} |

|||

シチリア島のある村。復活祭の朝。トゥリッドゥはかつて美しい女ローラの恋人であったが、ローラは彼の兵役中に馬車屋のアルフィオと結婚してしまったのである。除隊後帰郷したトゥリッドゥは、いったんはローラを忘れるべく、村娘サントゥッツァ(サンタ)と婚約したが、結局は留守がちなアルフィオの目を盗んでローラと逢引を重ねる仲に戻ってしまった。これはサンタの知るところとなる。サンタは怒りのあまり、そのことをアルフィオに告げてしまう。アルフィオは激怒し復讐を誓い、サンタは事の重大な展開に後悔する。 |

シチリア島のある村。復活祭の朝。トゥリッドゥはかつて美しい女ローラの恋人であったが、ローラは彼の兵役中に馬車屋のアルフィオと結婚してしまったのである。除隊後帰郷したトゥリッドゥは、いったんはローラを忘れるべく、村娘サントゥッツァ(サンタ)と婚約したが、結局は留守がちなアルフィオの目を盗んでローラと逢引を重ねる仲に戻ってしまった。これはサンタの知るところとなる。サンタは怒りのあまり、そのことをアルフィオに告げてしまう。アルフィオは激怒し復讐を誓い、サンタは事の重大な展開に後悔する。 |

||

ここで場を静めるかのように静かに[[間奏曲]]が流れる。 |

ここで場を静めるかのように静かに[[間奏曲]]が流れる。 |

||

教会のミサが終わり、男たちはトゥリッドゥの母ルチアの酒場で乾杯する。アルフィオはトゥリッドゥの勧めた杯を断る。二人は決闘を申し合わせ、アルフィオはいったん去る。トゥリッドゥは酒に酔ったふりをしながら母に「もし自分が死んだらサンタを頼む」と歌う。トゥリッドゥが酒場を出て行きしばらくすると「トゥリッドゥさんが殺された」という女の悲鳴が2度響き、村人の驚きの声と共に、幕。 |

教会のミサが終わり、男たちはトゥリッドゥの母ルチアの酒場で乾杯する。アルフィオはトゥリッドゥの勧めた杯を断る。二人は決闘を申し合わせ、アルフィオはいったん去る。トゥリッドゥは酒に酔ったふりをしながら母に「もし自分が死んだらサンタを頼む」と歌う。トゥリッドゥが酒場を出て行きしばらくすると「トゥリッドゥさんが殺された」という女の悲鳴が2度響き、村人の驚きの声と共に、幕を閉じる。 |

||

== 著名なアリア等 == |

== 著名なアリア等 == |

||

{{Listen |

|||

*[[前奏曲]]とシチリアーナ ''O Lola ch'ai di latti la cammisa'' (トゥリッドゥ) |

|||

| filename = PDP-CH - Teatro alla Scala Chorus and Orchestra - Carlo Sabajno - Cavalleria rusticana, Act 1, Gli aranci olezzano sui verdi margini - Pietro Mascagni - Hmv-c1317-2-054507.flac |

|||

*オレンジの花は香り ''Gli aranci olezzano sul verdi margini'' (合唱) |

|||

| title = オレンジの花は香り |

|||

*ママも知るとおり ''Voi lo sapete, o mamma'' (サントゥッツァ) |

|||

| description = 指揮:{{仮リンク|カルロ・サバイノ|it|Carlo Sabajno}}、合唱:[[スカラ座合唱団]] |

|||

*[[間奏曲]] (上述のようにマスカーニは『カヴァレリア・ルスティカーナ』に題材を決定する以前からこのメロディーを考え付いていた。今日では単独での演奏機会も多い) |

|||

| pos = right |

|||

*乾杯の歌 ''Viva il vino spumeggiante'' (トゥリッドゥ) |

|||

}} |

|||

*お母さん、あの酒は強いね ''Mamma, quel vino è generoso'' (トゥリッドゥ) |

|||

*[[前奏曲]]とシチリアーナ ''O Lola ch'ai di latti la cammisa'' (トゥリッドゥ) |

|||

*オレンジの花は香り ''Gli aranci olezzano sul verdi margini'' (合唱) |

|||

*ママも知るとおり ''Voi lo sapete, o mamma'' (サントゥッツァ) |

|||

*[[間奏曲]] (上述のようにマスカーニは『カヴァレリア・ルスティカーナ』に題材を決定する以前からこのメロディーを考え付いていた。今日では単独での演奏機会も多い) |

|||

*乾杯の歌 ''Viva il vino spumeggiante'' (トゥリッドゥ) |

|||

*お母さん、あの酒は強いね ''Mamma, quel vino è generoso'' (トゥリッドゥ) |

|||

== 逸話の数々 == |

== 逸話の数々 == |

||

=== オペラ化許諾を巡って === |

=== オペラ化許諾を巡って === |

||

|

マスカーニは著者ヴェルガのオペラ化許諾を得ないまま作曲を進めた。事後承諾を試みたとき、初めヴェルガは台本作家タルジョーニ=トッツェッティとメナッシが介在していることを嫌い、ヴェルガ自身の戯曲を一字一句に至るまで忠実に再現することを望んだが、マスカーニは「これはあなたの『カヴァレリア』を忠実に再現するものです」と返答して了承を得た。 |

||

*コンクール応募前の1889年4月に両者は合意文書に署名した。しかしそこで交わされた覚書は「コンクール以後の上演については、ヴェルガは法律に規定された通りの権利を享受する」という紳士協定的なものに過ぎず、金銭面の具体性を全く欠いていた。これはオペラ作品が大成功を収めることをマスカーニもヴェルガも想像していなかったことの傍証ともなろう。 |

|||

コンクール応募前の1889年4月に両者は合意文書に署名した。しかしそこで交わされた覚書は「コンクール以後の上演については、ヴェルガは法律に規定された通りの権利を享受する」という紳士協定的なものに過ぎず、金銭面の具体性を全く欠いていた。これはオペラ作品が大成功を収めることをマスカーニもヴェルガも想像していなかったことの傍証ともなろう。 |

|||

*初演の成功後、コンクール主催者であり、いまやオペラ『カヴァレリア』の出版権者となったソンツォーニョ社はヴェルガに1000リラの提供を申し出た(これはコンクールの最優秀台本賞金額と同額)が、ヴェルガはこれを拒絶、訴訟を提起した。この裁判は[[1893年]]に、ソンツォーニョ社がヴェルガに当初提示額の150倍近く、14万3000リラを支払うことで和解成立となった。 |

|||

*しかしオペラ化権を巡る争いはそれ以降も継続する。約10年後、今度はヴェルガがドメニコ・モンレオーネなる作曲家に『カヴァレリア』のオペラ化を新たに許諾してしまう。モンレオーネ版は[[1907年]]に[[オランダ]]・[[アムステルダム]]で初演され、そこそこの成功を収めた、と伝えられる。しかしソンツォーニョ社とマスカーニは同作品の上演停止を裁判所に訴え、今回は彼らの全面勝訴となり、モンレオーネ作品の以後の上演は(少なくともイタリア国内では)禁止となった。 |

|||

初演の成功後、コンクール主催者であり、いまやオペラ『カヴァレリア』の出版権者となったソンゾーニョ社はヴェルガに1000リラの提供を申し出た(これはコンクールの最優秀台本賞金額と同額)が、ヴェルガはこれを拒絶、訴訟を提起した。この裁判は[[1893年]]に、ソンゾーニョ社がヴェルガに当初提示額の150倍近く、14万3000リラを支払うことで和解成立となった。しかしオペラ化権を巡る争いはそれ以降も継続する。約10年後、今度はヴェルガが[[ドメニコ・モンレオーネ]]なる作曲家に『カヴァレリア』のオペラ化を新たに許諾してしまう。モンレオーネ版は[[1907年]]に[[オランダ]]・[[アムステルダム]]で初演され、そこそこの成功を収めた、と伝えられる。しかしソンゾーニョ社とマスカーニは同作品の上演停止を裁判所に訴え、今回は彼らの全面勝訴となり、モンレオーネ版の以後の上演は(少なくともイタリア国内では)禁止となった。 |

|||

=== 「妻リーナが応募した」という逸話 === |

=== 「妻リーナが応募した」という逸話 === |

||

|

「マスカーニは『カヴァレリア』の作曲を終えたところで自信喪失状態になり、コンクールには既成作『グリエルモ・ラトクリフ』の第4幕を一幕物に改変して送付しようとした。しかし妻リーナは夫の『カヴァレリア』が傑作であることを信じ、内緒で楽譜を小包で郵送、これが審査によって当選した」との逸話がしばしば伝えられている。しかしこの美談は'''事実ではない'''。マスカーニ自身が[[1889年]]5月27日に『カヴァレリア』の楽譜を梱包し、チョリニョーラの自宅からミラノへ郵送したことは残存する書簡などからほぼ確実である。 |

||

=== シチリア方言の使用 === |

=== シチリア方言の使用 === |

||

|

﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄に関して、小説、オペラとも﹁シチリア方言を多用してローカル色とリアリティを出している﹂とする誤解が根強いが、それは正確ではない。ヴェルガの小説でシチリア方言を明らかに用いているのはただ1箇所、戯曲はほぼ完全に標準イタリア語、オペラでは前奏曲直後に歌われるトゥリッドゥの﹁シチリアーナ﹂の部分だけが方言を使用している。小説はともかくとして、仮に戯曲やオペラのような舞台作品でシチリア方言を多用した場合、イタリアの他地域︵特に[[ミラノ]]のような北部︶では観客の内容理解はやや困難になったことだろう。なおオペラでの﹁シチリアーナ﹂の詩は両台本作家の作ではなく、チェリニョーラ在住の若い詩人ジャコミーノ・ディ・ゼルビ作の標準語による詩をシチリア方言に直したもの。曲調は典型的なシチリアーナというより、むしろナポリターナ的であると評されることもある。

|

||

*なおオペラでの「シチリアーナ」の詩は両台本作家の作ではなく、チェリニョーラ在住の若い詩人ジャコミーノ・ディ・ゼルビ作の標準語による詩をシチリア方言に直したもの。曲調は典型的なシチリアーナというより、むしろナポリターナ的であると評されることもある。 |

|||

=== エンディングの台詞 === |

=== エンディングの台詞 === |

||

|

「トゥリッドゥさんが殺された」(“Hanno ammazzato compare Turiddu!”字義通りに訳せば「誰かがトゥリッドゥさんを殺した」)の台詞はヴェルガ作の戯曲版に初めて登場し、オペラではそれをそのまま用いている。マスカーニの当初案では最初は女声のソロ、2度目は女声合唱によってそれぞれ'''歌われる'''はずだった(''gridando''=叫ぶように、の指示付)が、初演直前のリハーサル中、指揮者ムニョーネの助言を受けて現行のような「2人の女がそれぞれ一度ずつ台詞として叫ぶ」形になった。しばしば同時に上演される[[ルッジェーロ・レオンカヴァッロ|レオンカヴァッロ]]作『[[道化師 (オペラ)|道化師]]』で、やはりエンディングが歌でなくカニオの台詞として語られるのと奇妙な一致をみせている。 |

||

*マスカーニの当初案では最初は女声のソロ、2度目は女声合唱によってそれぞれ'''歌われる'''はずだった(''gridando''=叫ぶように、の指示付)が、初演直前のリハーサル中、指揮者ムニョーネの助言を受けて現行のような「2人の女がそれぞれ一度ずつ台詞として叫ぶ」形になった。しばしば同時に上演される[[ルッジェーロ・レオンカヴァッロ|レオンカヴァッロ]]作『[[道化師 (オペラ)|道化師]]』で、やはりエンディングが歌でなくカニオの台詞として語られるのと奇妙な一致をみせている。 |

|||

=== 自作自演盤 === |

|||

マスカーニは、本作の自作自演の録音を二つ残しており、共にCD化されている。 |

|||

[[1938年]][[11月7日]]に[[オランダ]]・[[ハーグ]]の[[ハーグ王立歌劇場]]でオランダ・イタリア・オペラ管弦楽団&合唱団を指揮して行われたライブ録音。配役は、[[リーナ・ブルーナ・ラーザ]](サントゥッツァ)、[[:it:Antonio Melandri|アントニオ・メランドリ]](トゥリッドゥ)、[[アフロ・ポーリ]](アルフィオ)、リーナ・ガッロ=トスカーニ(ルチア)、マリア・メローニ(ローラ)ら。現在はGuildレーベルから入手可能。 |

|||

作曲50周年記念として、[[1940年]][[4月14日]]から[[4月20日|20日]]にかけて[[ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団|ミラノ・スカラ座管弦楽団]]を指揮して行われたスタジオ録音。配役は[[リーナ・ブルーナ・ラーザ]](サントゥッツァ)、[[ベニャミーノ・ジーリ]](トゥリッドゥ)、[[ジュリエッタ・シミオナート]](ルチア)、マリア・マルクッチ(ローラ)、[[ジーノ・ベーキ]](アルフィオ)ら。現在では[[ナクソス (レコードレーベル)|Naxos]]などから入手可能。評価はこちらのほうが高い。 |

|||

== サンプル == |

== サンプル == |

||

{{multi-listen start}} |

{{multi-listen start}} |

||

{{multi-listen item|filename=Pietro Mascagni - Cavalleria Rusticana - Intermezzo Sinfonico.ogg|title=カヴァレリア・ルスティカーナ|format=[[Ogg]]}} |

{{multi-listen item|filename=Pietro Mascagni - Cavalleria Rusticana - Intermezzo Sinfonico.ogg|title=カヴァレリア・ルスティカーナより間奏曲|format=[[Ogg]]}} |

||

{{multi-listen end}} |

{{multi-listen end}} |

||

{{ |

{{Commonscat|Cavalleria Rusticana}} |

||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

=== 小説 === |

=== 小説 === |

||

* |

*『カヴァレリーア・ルスティカーナ 他11篇』 [[河島英昭]]訳、[[岩波文庫]], 1981(ISBN 4-00-327071-1) |

||

=== オペラ === |

=== オペラ === |

||

*Alan Mallach, "Pietro Mascagni and his operas", Northeastern University Press, 2002 (ISBN |

* Alan Mallach, "Pietro Mascagni and his operas", Northeastern University Press, 2002 (ISBN 1555535240) |

||

*アッティラ・チャンバイ+ティートマル・ホラント(編)『カヴァレリア・ルスティカーナ/道化師 |

* アッティラ・チャンバイ+ティートマル・ホラント(編)『カヴァレリア・ルスティカーナ/[[道化師 (オペラ)|道化師]]』 [[永竹由幸]]ほか訳、名作オペラブックス27:[[音楽之友社]], 1989(ISBN 4276375274) |

||

*『カヴァレリア・ルスティカーナ/道化師』 小瀬村幸子訳、オペラ対訳ライブラリー・音楽之友社, 2011(ISBN 4276355745)、新訳 |

|||

==関連項目== |

== 関連項目 == |

||

*[[ゴッドファーザー]] |

* [[ゴッドファーザー PART III]] |

||

*[[レイジング・ブル]] |

* [[レイジング・ブル]] |

||

*[[ |

* [[翔んで埼玉]] |

||

* [[asianTrinity]] |

|||

{{Normdaten}} |

|||

{{DEFAULTSORT:かうあれりあるすていかな}} |

|||

{{DEFAULTSORT:かうあれりあるすていかあな}} |

|||

[[Category:小説を基にしたオペラ]] |

|||

[[Category: |

[[Category:1890年代のオペラ]] |

||

[[Category:イタリア語のオペラ]] |

|||

[[Category:小説を原作とするオペラ]] |

|||

[[Category:戯曲を原作とするオペラ]] |

|||

[[Category:マスカーニの楽曲]] |

[[Category:マスカーニの楽曲]] |

||

[[Category:シチリアを舞台とした作品]] |

[[Category:シチリアを舞台とした作品]] |

||

[[Category:イタリアの小説]] |

|||

[[Category:1880年代の小説]] |

|||

[[bg:Селска чест]] |

|||

[[Category:短編小説]] |

|||

[[ca:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[Category:1880年代の戯曲]] |

|||

[[cs:Sedlák kavalír]] |

|||

[[Category:イタリアを舞台とした舞台作品]] |

|||

[[da:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[de:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[el:Καβαλερία Ρουστικάνα]] |

|||

[[en:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[es:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[fi:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[fr:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[gl:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[he:אבירות כפרית]] |

|||

[[hr:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[hu:Parasztbecsület (opera)]] |

|||

[[hy:Գեղջկական ասպետություն]] |

|||

[[it:Cavalleria rusticana (opera)]] |

|||

[[ko:카발레리아 루스티카나]] |

|||

[[nl:Cavalleria Rusticana]] |

|||

[[no:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[pl:Rycerskość wieśniacza]] |

|||

[[pt:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[ro:Cavaleria rusticană]] |

|||

[[ru:Сельская честь]] |

|||

[[sh:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[sl:Cavalleria rusticana (opera)]] |

|||

[[sv:På Sicilien]] |

|||

[[tr:Cavalleria rusticana]] |

|||

[[uk:Сільська честь]] |

|||

[[zh:乡村骑士]] |

|||

2024年6月11日 (火) 02:41時点における最新版

小説[編集]

ジョヴァンニ・ヴェルガは文筆活動開始当初、洗練された表現を得意とする恋愛小説作家であったが、1870年代半ばより自らの出身地シチリアの風土と、そこで生きる一般の人々を強く意識した作品を著すようになった。小説﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄もそのような一篇で、はじめ雑誌“Fanfulla della Domenica”誌1880年3月14日号に掲載され、同年出版された短編集﹃田舎の生活﹄︵Vita dei Campi ︶にも再録された。この短編集中でも当初から﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄は代表的な一篇と考えられていた。 物語は、兵役帰りの若く貧しい男トゥリッドゥと、彼の元許婚者であった人妻ローラとの男女関係の成行、そしてトゥリッドゥがローラの亭主アルフィオに決闘で殺されるまでを淡々とした筆致で描く。大まかなストーリー展開は後掲のオペラの粗筋と大差はないが、オペラでは主役的存在といっていいサントゥッツァが、小説の中では嫉妬心にかられて軽はずみな告げ口をする単なる一脇役として描かれている。戯曲[編集]

ヴェルガは自分の小説を舞台劇化し、当時の大女優エレオノーラ・ドゥーゼを主演として上演することを計画し、その第1弾として﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄を選んだ。プッチーニの多くのオペラ台本を作成したことで後に有名となるミラノの劇作家ジュゼッペ・ジャコーザの協力を得て、台本は1883年10月に完成、1884年1月、トリノのカリニャーノ劇場で初演、大成功を収めた。その後数年間、イタリア各都市でドゥーゼはこの舞台劇を演じた。 ヴェルガが大女優ドゥーゼに与えたのはサントゥッツァ役だった。小説では脇役的存在だった同キャラクターを、この戯曲では、トゥリッドゥといったんは相思相愛となりその子までを身ごもったにもかかわらず捨てられ、復讐として告げ口をし、やがて後悔に苛まれる、という演じ甲斐のある役回りに深化させている。 また、小説では血生臭い結末に至るまでリアルに描写されているトゥリッドゥとアルフィオの決闘シーンは、この戯曲では舞台裏で行われるように変更されている。基本データ[編集]

初演までの経緯[編集]

題材選定まで[編集]

ソンゾーニョ社の一幕物オペラ・コンクール、ソンゾーニョ・コンクール︵第2回︶の募集要項は、同社の雑誌“Il Secolo”誌および“Il Teatro Illustrato”誌の1888年7月1日号に掲載された。1等3000リラ、仮に2等であっても2000リラの賞金は、イタリア南部チェリニョーラの低収入音楽教師の地位に甘んじていた当時25歳のマスカーニ︵実際、彼はピアノを借りる金にも事欠いていた︶にとってほぼ年収相当の金額を意味したし、ここで高評価を得れば彼がイタリア楽壇に再認識されるのも疑いなかった。

﹃カヴァレリア﹄の作曲[編集]

マスカーニが戯曲版﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄上演を音楽学校の学生時代、1884年にミラノで観ていたのは確実であるが、彼が最初からタルジョーニ=トッツェッティにそれを提案していたかどうかははっきりしない。ニコラ・ミサージの﹃夫と司祭﹄︵Marito e sacerdote ︶も有力な候補だった。また題材が決定する前からマスカーニは、後に﹃カヴァレリア﹄の有名な間奏曲となる美しい旋律をピアノ譜の形で書き出しているが、それが何らかのオペラに使用することを念頭においてだったのかは明確でない。このピアノ版の楽譜は現在全音楽譜出版社からプッチーニらのピアノ曲とともに出版されている︵ISBN 4111069517︶。 いずれにしても、タルジョーニ=トッツェッティはリヴォルノで戯曲版を観劇して同作に心酔、2人は同作品のオペラ化に集中することになる。リヴォルノで執筆するタルジョーニ=トッツェッティは台本が出来た部分からチェリニョーラのマスカーニに郵送、マスカーニがそれに曲を付けるという作業は1889年1月4日から始まった。締切まであと5か月、時間的余裕の無さに不安を感じた2人は、やはりリヴォルノ在の23歳の詩人グイード・メナッシを仲間に引き入れる。 戯曲版はすでに凝縮されたドラマとしての完成度が高く、2人の若い台本作家チームが行った改変は、村人の合唱シーンを創出すること、トゥリッドゥと人妻ローラの逢引シーンをほとんど削除、代わりにトゥリッドゥが決闘前に母に別れを告げるシーンを拡充すること、に留まり、筋書の展開には手を加えることはなかった。つまり、今日の我々が﹁小説とオペラとの差異﹂と考えるものの殆どは、小説と戯曲版との相違に由来している。オペラ台本の完成は1889年3月中旬頃とみられる。マスカーニはこの頃、叔母の支援金でようやくアップライト・ピアノを借り、1日18時間の作曲作業をこなして、同年5月中旬には全曲を完成、5月27日にはコンクール事務局に郵送した。コンクール審査[編集]

ソンゾーニョ社は当初、第2回コンクールのローマでの一次選考︵作曲者自身が審査員の面前で自作発表を行う︶を1889年秋に行い、そこで舞台にのせる3作品を決定、12月には本選︵舞台上演を行い、そこでの観客の反応も参考にして、審査員が優勝作品を選定︶を行う予定だった。しかし予選参加作品は73作の多きにも及び︵第1回は28作︶、審査委員会は一次予選を1890年2月に延期するとの発表を行った。 マスカーニは彼の一次選考指定日、1890年2月25日に審査員の待つローマ・聖チェチーリア音楽院に赴いた。応募者には歌手や器楽奏者を同伴してのプレゼンテーションも認められていたが、資金に乏しいマスカーニは自分でピアノを弾き、主パートを自ら歌うだけだった。しかし発表が進むにつれ5人の審査員の関心は深まり、やがてその中の一人、作曲家フィリッポ・マルケッティが主パートと合唱部分を歌ってくれるまでになった。発表終了後の審査員の反応は非常に好意的であり、彼らが﹁一次審査の結果発表までローマを離れないでほしい﹂と念押しをしたことで、マスカーニは自作の成功を確信したという。 一日2作品の発表をこなす強行日程の一次選考の結果は3月5日に発表となり、マスカーニの予想通り﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄は3作品の一つに選ばれた︵他2作はニコラ・スピネッリの﹃ラビリア﹄とヴィンチェンツォ・フェッローニの﹃ルデッロ﹄、いずれも今日演奏されることはない︶。 マスカーニはその後、細部の修正を行い、かつて学んだミラノにも赴き、恩師や友人︵プッチーニなど︶の意見も聞いている。またチェリニョーラへの帰路にはリヴォルノにも立ち寄り、台本作家2人とも会っている。メナッシとマスカーニとはこの時が初対面だった。舞台初演[編集]

1890年5月2日、マスカーニは初演のため再びローマに赴いた。改稿された総譜をもとにコスタンツィ劇場ではすでにリハーサルが進行中だった。指揮者ムニョーネのアドヴァイスを受けて、更なる修正もなされた。またマスカーニにとって心強かったのは、ソンゾーニョ社はこの新作のために経験豊富なオペラ歌手夫妻、ロベルト・スターニョ︵テノール︶とジェンマ・ベッリンチョーニ︵ソプラノ︶をそれぞれ主役トゥリッドゥとサントゥッツァに配役してくれていたことだった。スターニョは50代半ばで声の盛りは過ぎていたものの、自信に溢れた舞台態度で、マスカーニと同世代、まだ26歳のベッリンチョーニは情熱的な演技とドラマティックな歌唱で、後にヴェリズモ・オペラの代表的ソプラノと評されることになる逸材だった。 最終審査を控えて、﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄の前評判は他の2作品を圧していた。フェローニの﹃ルデッロ﹄は演奏上の難点がリハーサル段階で露呈していたし、﹃ラビリア﹄の作曲者スピネッリはマスカーニに﹁君の作品のリハーサルを聴いたよ。素晴らしい。それに比べれば自作は薄っぺらいものだ。自分は今、自作が君の作品より先に上演されることを知って神に感謝しているよ﹂と賛辞を贈る始末だった。 5月17日、コスタンツィ劇場での初演は︵マルゲリータ王妃の臨席はあったが︶それでも満席にはほど遠いものだったらしい。しかし居合わせた聴衆にとって、この短くもドラマティックな新作は衝撃的であり、公演後作曲者は演奏者と共に60回ものカーテン・コールを受けたという。第2夜からはチケットは完売となり、コンクール審査作品としては異例なことに、劇場は合計14回もの再演を行った。 コンクール審査委員会は全会一致で﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄を最優秀作品に選出、またマスカーニはそれとは別途、ソンゾーニョ社と2年半で15000リラともいわれる条件の独占契約を締結した。初演後3年間のうちに、イタリアの66都市、イタリア国外の62都市で﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄は上演された。ロッシーニ、ベッリーニ、ドニゼッティ、そしてヴェルディに続くオペラ大家の誕生を誰もがこの時点では確信していたのだった。構成[編集]

1幕。途中に間奏曲が入るが場面転換はない。オペラとしては上演時間が短いので、同時代のヴェリズモ・オペラ作品、レオンカヴァルロの﹃道化師﹄などとともに上演されることがよくある。編成[編集]

登場人物[編集]

●サントゥッツァ︵ソプラノ、近年はメゾソプラノが歌うことが多い︶ ●トゥリッドゥ︵テノール︶ ●ルチア︵アルト︶ ●アルフィオ︵バリトン︶ ●ローラ︵メゾソプラノ︶ ●村人︵混声合唱︶管弦楽[編集]

ピッコロ2、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ一対、大太鼓、小太鼓、シンバル、ハープ2、弦五部︵ヴァイオリン2パート、ヴィオラ1パート、チェロ1パート 、コントラバス1パート︶舞台上の楽器[編集]

オルガン、ハープ、銅鑼、鐘あらすじ[編集]

シチリア島のある村。復活祭の朝。トゥリッドゥはかつて美しい女ローラの恋人であったが、ローラは彼の兵役中に馬車屋のアルフィオと結婚してしまったのである。除隊後帰郷したトゥリッドゥは、いったんはローラを忘れるべく、村娘サントゥッツァ︵サンタ︶と婚約したが、結局は留守がちなアルフィオの目を盗んでローラと逢引を重ねる仲に戻ってしまった。これはサンタの知るところとなる。サンタは怒りのあまり、そのことをアルフィオに告げてしまう。アルフィオは激怒し復讐を誓い、サンタは事の重大な展開に後悔する。 ここで場を静めるかのように静かに間奏曲が流れる。 教会のミサが終わり、男たちはトゥリッドゥの母ルチアの酒場で乾杯する。アルフィオはトゥリッドゥの勧めた杯を断る。二人は決闘を申し合わせ、アルフィオはいったん去る。トゥリッドゥは酒に酔ったふりをしながら母に﹁もし自分が死んだらサンタを頼む﹂と歌う。トゥリッドゥが酒場を出て行きしばらくすると﹁トゥリッドゥさんが殺された﹂という女の悲鳴が2度響き、村人の驚きの声と共に、幕を閉じる。著名なアリア等[編集]

- 前奏曲とシチリアーナ O Lola ch'ai di latti la cammisa (トゥリッドゥ)

- オレンジの花は香り Gli aranci olezzano sul verdi margini (合唱)

- ママも知るとおり Voi lo sapete, o mamma (サントゥッツァ)

- 間奏曲 (上述のようにマスカーニは『カヴァレリア・ルスティカーナ』に題材を決定する以前からこのメロディーを考え付いていた。今日では単独での演奏機会も多い)

- 乾杯の歌 Viva il vino spumeggiante (トゥリッドゥ)

- お母さん、あの酒は強いね Mamma, quel vino è generoso (トゥリッドゥ)

逸話の数々[編集]

オペラ化許諾を巡って[編集]

﹁妻リーナが応募した﹂という逸話[編集]

﹁マスカーニは﹃カヴァレリア﹄の作曲を終えたところで自信喪失状態になり、コンクールには既成作﹃グリエルモ・ラトクリフ﹄の第4幕を一幕物に改変して送付しようとした。しかし妻リーナは夫の﹃カヴァレリア﹄が傑作であることを信じ、内緒で楽譜を小包で郵送、これが審査によって当選した﹂との逸話がしばしば伝えられている。しかしこの美談は事実ではない。マスカーニ自身が1889年5月27日に﹃カヴァレリア﹄の楽譜を梱包し、チョリニョーラの自宅からミラノへ郵送したことは残存する書簡などからほぼ確実である。シチリア方言の使用[編集]

﹃カヴァレリア・ルスティカーナ﹄に関して、小説、オペラとも﹁シチリア方言を多用してローカル色とリアリティを出している﹂とする誤解が根強いが、それは正確ではない。ヴェルガの小説でシチリア方言を明らかに用いているのはただ1箇所、戯曲はほぼ完全に標準イタリア語、オペラでは前奏曲直後に歌われるトゥリッドゥの﹁シチリアーナ﹂の部分だけが方言を使用している。小説はともかくとして、仮に戯曲やオペラのような舞台作品でシチリア方言を多用した場合、イタリアの他地域︵特にミラノのような北部︶では観客の内容理解はやや困難になったことだろう。なおオペラでの﹁シチリアーナ﹂の詩は両台本作家の作ではなく、チェリニョーラ在住の若い詩人ジャコミーノ・ディ・ゼルビ作の標準語による詩をシチリア方言に直したもの。曲調は典型的なシチリアーナというより、むしろナポリターナ的であると評されることもある。エンディングの台詞[編集]

﹁トゥリッドゥさんが殺された﹂︵“Hanno ammazzato compare Turiddu!”字義通りに訳せば﹁誰かがトゥリッドゥさんを殺した﹂︶の台詞はヴェルガ作の戯曲版に初めて登場し、オペラではそれをそのまま用いている。マスカーニの当初案では最初は女声のソロ、2度目は女声合唱によってそれぞれ歌われるはずだった︵gridando=叫ぶように、の指示付︶が、初演直前のリハーサル中、指揮者ムニョーネの助言を受けて現行のような﹁2人の女がそれぞれ一度ずつ台詞として叫ぶ﹂形になった。しばしば同時に上演されるレオンカヴァッロ作﹃道化師﹄で、やはりエンディングが歌でなくカニオの台詞として語られるのと奇妙な一致をみせている。自作自演盤[編集]

マスカーニは、本作の自作自演の録音を二つ残しており、共にCD化されている。 1938年11月7日にオランダ・ハーグのハーグ王立歌劇場でオランダ・イタリア・オペラ管弦楽団&合唱団を指揮して行われたライブ録音。配役は、リーナ・ブルーナ・ラーザ︵サントゥッツァ︶、アントニオ・メランドリ︵トゥリッドゥ︶、アフロ・ポーリ︵アルフィオ︶、リーナ・ガッロ=トスカーニ︵ルチア︶、マリア・メローニ︵ローラ︶ら。現在はGuildレーベルから入手可能。 作曲50周年記念として、1940年4月14日から20日にかけてミラノ・スカラ座管弦楽団を指揮して行われたスタジオ録音。配役はリーナ・ブルーナ・ラーザ︵サントゥッツァ︶、ベニャミーノ・ジーリ︵トゥリッドゥ︶、ジュリエッタ・シミオナート︵ルチア︶、マリア・マルクッチ︵ローラ︶、ジーノ・ベーキ︵アルフィオ︶ら。現在ではNaxosなどから入手可能。評価はこちらのほうが高い。サンプル[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

小説[編集]

- 『カヴァレリーア・ルスティカーナ 他11篇』 河島英昭訳、岩波文庫, 1981(ISBN 4-00-327071-1)

オペラ[編集]

- Alan Mallach, "Pietro Mascagni and his operas", Northeastern University Press, 2002 (ISBN 1555535240)

- アッティラ・チャンバイ+ティートマル・ホラント(編)『カヴァレリア・ルスティカーナ/道化師』 永竹由幸ほか訳、名作オペラブックス27:音楽之友社, 1989(ISBN 4276375274)

- 『カヴァレリア・ルスティカーナ/道化師』 小瀬村幸子訳、オペラ対訳ライブラリー・音楽之友社, 2011(ISBN 4276355745)、新訳