短波

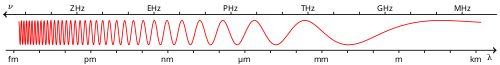

短波︵たんぱ、HF︵High Frequency︶またはSW︵Shortwave, Short Wave︶︶とは、3 - 30MHzの周波数の電波をいう[1][2]。波長は10 - 100m、デカメートル波[3]とも呼ばれる。

概要[編集]

電波の特徴は、地上から約200km~400kmの上空にある電離層F層で反射された電離層反射波︵上空波ともいう︶が地球上の遠方まで到達するため、適切な設備と周波数を使えば世界中との通信が可能である。逆に、地表面からの電波が上空にある電離層F層で反射されるために宇宙空間への通信には全く向かない。もっぱら、電離層反射波︵上空波︶で地球上の地表面同士での遠距離通信に利用される。 太陽黒点活動の影響を非常に強く受けるため、季節︵夏季と冬季︶や時刻︵昼間と夜間︶によって電離層の状態が変化する。太陽黒点数は約11年周期で増減する。太陽黒点数が増える時期になると高い周波数が良好に届き、太陽黒点数が少ない時期になると低い周波数が良好になる。電離層F層は、昼間はF1層及びF2層に分裂するが、夜間は一つのF層になる。電離層F層での反射の影響により周期的な信号強度の変化であるフェージングが起こりやすく電波が不安定になりやすい。周波数の波長において電波伝播の特性が変わるため、季節︵夏季と冬季︶や時刻︵昼間と夜間︶に応じて、周波数を変更したり複数の周波数を同時に利用することで安定した通信を確保する。 使用している周波数帯は3MHz~30MHzと、21世紀現在の大容量・広帯域の電気通信を賄うには狭く、もっぱら古くからある比較的シンプルな通信方式が用いられている。例えばモールス符号による電信、振幅変調︵AM︶およびその応用である抑圧搬送波単側波帯(SSB)を利用した単信無線電話や国際放送、低ボーレートのデジタル通信の一種であるRTTYなどが代表例である。また25MHz以上では超短波︵VHF)の特徴も併せ持つため、真夏の昼間等に局地的に発生するスポラディックE層を利用して遠距離通信を行う場合もあり、周波数変調︵FM︶も利用される場合がある。いずれも、限られた周波数帯域を効率良く利用する為に様々な技術開発が行われ、20世紀の移動体通信における重要な技術であった。 21世紀になり、衛星放送︵BS放送︶や衛星通信︵CS放送︶やインターネットなどの通信のイノベーション︵技術革新︶により重要度は低下しているが、地球表面上の任意の二点間の遠距離通信において、その中間に中継設備等のインフラを必要とせず、地球の裏側までの通信が可能であり、この特性を生かした利用がされている。用途[編集]

●短波放送 ●国際放送︵日本ではNHKワールド・ラジオ日本︶ ●広域国内放送︵全国放送︶︵日本ではラジオNIKKEI︶ ●洋上航空無線 ●船舶無線 ●軍用無線 ●アマチュア無線 ●非常通信 他アマチュア無線[編集]

アマチュア業務に国際電気通信連合の無線通信規則︵RR︶により他の業務と共用するものを含めて分配された周波数及び分配された以外で他の業務に影響を与えない範囲で各国の主管庁が割り当てた周波数を下表に示す。各国でアマチュア無線にこの表の周波数がすべて割り当てられているという意味ではない。| バンド | 第1地域 アフリカ・ヨーロッパ |

第2地域 北アメリカ・南アメリカ・ハワイ |

第3地域 アジア・オセアニア(ハワイは除く) |

|---|---|---|---|

| 80/75m | 3.5 - 3.8MHz | 3.5 - 4MHz | 3.5 - 3.9MHz |

| 60m | 5.25 - 5.45MHz | ||

| 40m | 7 - 7.2MHz | 7 - 7.3MHz | 7 - 7.2MHz |

| 30m | 10.1 - 10.15MHz | ||

| 20m | 14 - 14.35MHz | ||

| 17m | 18.068 - 18.168MHz | ||

| 15m | 21 - 21.45MHz | ||

| 12m | 24.89 - 24.99MHz | ||

| 10m | 28 - 29.7MHz | ||

| ■はRRによる分配によらない。 | |||

日本での割当てはアマチュア無線の周波数帯を参照。

短波放送[編集]

短波は、地上から上空200km~400km付近にある電離層F層に反射されて遠くまで伝わるという電波の特性から、条件が良ければ地球の裏側にも届くために遠距離用通信に短波放送が古くから利用されてきた。国内放送(日本ではラジオNIKKEI)や国際放送(日本ではNHKワールド・ラジオ日本)などに利用されている。短波放送は、太陽黒点活動からの影響を受けて電離層の状態が変化する。また、電離層からの反射の影響によりフェージングが起きるなど受信状態が不安定になりやすい。このため季節(夏季と冬季)や時刻(昼間と夜間)によって電離層の状態が変化するために、季節(夏季と冬季)や時刻(昼間と夜間)によって使用する周波数を変更したり、複数の周波数を同時に使用して放送しなければならない。

短波放送を受信するために各種メーカーから短波ラジオが製造・販売されている。短波放送を受信する趣味の人を「SWL(Short Wave Listener)」や「BCL(Broadcast Listening) 」という。

電力線搬送通信反対運動[編集]

「電力線搬送通信」も参照

電力線を通信回線として利用する電力線搬送通信(PLC)について、短波の利用に影響をきたす可能性が考えられるとの理由から許可取消しなどを求める反対運動が起こっている。

脚注[編集]

- ^ 国際電気通信連合(ITU) (2015年8月). “Nomenclature of the frequency and wavelengh bands used in telecommunications”. 2016年7月3日閲覧。

- ^ “平成25年情報通信白書>第2部 情報通信の現況・政策の動向>第7節 電波利用”. 2016年7月3日閲覧。

- ^ 電波法施行規則 第四条の三(周波数の表示)

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- 『太陽と電波』 - NPO法人・科学映像館Webサイトより