神田上水

| 神田上水 | |

|---|---|

水道橋駅附近にある神田上水の碑文 | |

| 延長 | 約63km |

| 取水元 |

井之頭池 (東京都三鷹市井の頭1丁目) |

| 合流先 | - |

| 流域 | 東京都 |

| 備考 | 1901年(明治34年)に廃止 |

神田上水︵かんだじょうすい︶は、江戸時代、江戸に設けられた上水道で、日本の都市水道における嚆矢である。江戸の六上水のひとつであり、古くは玉川上水とともに二大上水とされた。

小石川上水[編集]

神田上水は1590年︵天正18年︶に徳川家康の命を受けた大久保藤五郎︵忠行、? - 1617年︶によって開かれた。しかし、大久保藤五郎が最初に見立てた上水は小石川上水で、この上水道がその後発展・拡張したのが神田上水といわれている。 大久保藤五郎はこの功により家康より﹁主水﹂の名と﹁山越﹂と称される名馬を賜った。また、主水の名については、家康から水が濁ってはならないから、﹁モンド﹂ではなく﹁モント﹂と唱えるよう命じられた。 小石川上水の詳細は不明で、その流路及び規模に関しても定かではない。﹃東京市史稿 水道篇第一﹄には小石川上水︵小石川水︶が後の神田上水に拡張発展したと記している[1]。小石川上水の開設について詳しく記述されている文献は﹃校註天正日記﹄[2]である。 ︵天正十八年七月︶十二日くもる。藤五郎まいらる、江戸水道のことうけ玉ハる。藤五郎ハ菓子司大久保主水忠行ノ初名ナリ。忠行東照公ノ旨ヲ承ケ、始テ玉川ノ水ヲヒキテ、小石川ノ邊ニ達セシト云ウ。是江戸水道ノ權輿ナリ。然レトモ此水路ノコト、上水記以下終ニ明解ヲ得ズ。旧説ニ玉川ヲ引クトアルハ、後時玉川上水ノ成リシヨリ相混セシモノニテ、本ヨリ謬リナリ。今下文十月四日、十二日ノ條ト相参シテ之ヲ細考スルニ、此水道ハ乃今ノ神田上水是ナリ。蓋当時此水道ヲ設クルトテ、目白台ノ下ニ堰ヲ築キ、︵関口ノ名モ実ニ是ヨリ、起リテ、元和寛永ノ間ニハ已ニ村名トナレリ︶高田川ヲ壅キテ其水ヲ導キ、小日向小石川湯島神田ノ台下ニ沿テ、委蛇東流シ、以テ小川町ノ邊ニ通セシナルヘシ。其頃ハ未、外郭ハ設モナク、小石川ノ水、直ニ平川ニ注キシトキノコトナレハ、下文ニ小石川ノ末トアルハ、小川町ノ邊ナルヘシ。而シテ慶長見聞集ニ、神田ノ明神山︵元和ノ初マテ、駿河台観音坂ノ西ニ明神社アリ。︶ノ岸ノ水ヲ東北ノ町ヘ流シ云々ハ乃此委流ナルベシ。 ︵天正十八年十月︶四日くもる。 ︵中略︶小石川水はきよろしくなり申、藤五郎の引水もよほとかゝる。 ︵上略︶藤五郎ノ引水ハ、乃大久保ノ上水ナリ。関口ヨリ導キテ小川町ニ通セシコト故ニ、僅三数月ノ間ニ辧セシナルヘシ。後人或ハ大久保ノ上水終ニ成功ナカリシカト疑フモノハ非ナリ。︵下略︶ ﹃校註天正日記﹄ しかし、﹃校註天正日記﹄は偽書であるといわれており、信憑性に欠けるところがある[注釈 1]。しかも、家康が江戸入りしたのは1590年8月であり、同年10月に上水が開設したとなればあまりにも手際が良すぎる感も否めない。 ﹃校註天正日記﹄の他にも﹃御用達町人由緒﹄、﹃武徳編年集成﹄、﹃新編武蔵風土記稿﹄[3]にも大久保藤五郎が天正18年に上水を開設したことが記されている。 一、先祖 宇津左衛門五郎忠義五男 初代 大久保藤五郎忠行 後改主水 ︵上略︶関東迄御共仕、知行三百石被下置候。御入国之節、於江戸水之手見候様ニ被仰付、小石川水道見立候ニ付、爲御褒美、主水と申名被下置候。 ﹃御用達町人由諸﹄ ︵大久保︶忠行ハ則左衛門五郎忠茂ガ五男ナリ。 ︵中略︶天正庚寅武陽御入国ノトキ、用水ヲ窺フテ言上スヘキ旨命ゼラル所ロ、多摩川ノ清水ヲ小石川筋ヨリ是ヲ通ズベシト、其ユヘヲ委シク演ル。︵下略︶ ﹃武徳編年集成﹄ ︵上略︶是ヲ多摩川上水ト云。濫觴ヲ尋ヌルニ、今ノ御菓子司、大久保主水先祖大久保藤五郎忠行トイヒシモノ、︵中略︶天正十八年御入国ノトキ、御旨ヲウケテ、初メテ用水ヲ開キ、多摩川ノ清泉ヲ小石川筋ヘ達セシニヨリテ、名ヲ主水トメサレシヨシ。然レトモコノ時ノ水路ハ、何レナリヤ今詳カニ辨シカタシ。 ﹃新編武蔵風土記稿﹄ このように信用性が問われている﹃校註天正日記﹄の他にも天正18年に上水開設を促す史料がある︵﹃武徳編年集成﹄及び﹃新編武蔵風土記稿﹄にみえる多摩川の水を小石川に流すということは誤りである。︶。しかし、これらの史料によって天正18年説が断定されたとは言い切れず、慶長年間に上水が開設されたと記す史料も幾多ある。 上水の濫觴 御入国後、天正文禄の頃、御目論見在て、慶長年中より水道出来、神田上水と号する。︵中略︶ ﹃武蔵名所図会﹄[4] 見しは昔、江戸町の跡は今大名町になり、今の江戸町は、十二年以前︵慶長八年︶まて、大海原なりしを、当君の御威勢にて、南海をうめ、陸地となし、町を立給ふ。町ゆたかにさかふるといへとも、井の水へ塩さし入、万民是を欺くと聞しめし、民をあはれみ給ひ、神田明神山岸の水を、北東の町へながし、山王山本の流れを西南の町へながし、此二水を江戸町へあまねくあたへ給ふ。此水をあちはふるに、たゞ是薬のいづみなれや、五味百味を具足せる、色にそみてよし、身にふれてよし、飯をかしひよし、酒茶によし、それ世間の水は必法性に帰すと云ふ。此水大海にいらずして悉く人中に流入、元来この水は、明神山王の御方便にて、氏人をあはれみわき出し給ふといへ共、人是をしらず、其上此流の中間に悪水あつて、流をけがすにより、徒に水朽ぬ。然に今相がたき君の御めぐみにより、中間の濁水をのぞき去て、清水を万人にあたへ給ふ。 ﹃慶長見聞集﹄[5] 上記の二つの文献には慶長年間に上水が開設したと記述されている。 しかし、﹃東京市史稿 水道篇第一﹄にはこの記述を上水の開設とはせず、︵小石川︶上水を増設したと解釈している。これに従って、この史料︵特に﹃慶長見聞集﹄︶は慶長年間には既に上水があったことを証明している記述と思われることが多い。 だが、天正18年開設説を否定し、家康が大久保藤五郎に上水について意見を述べるよう命じたに過ぎないとし、﹃慶長見聞集﹄の記述に沿って、慶長のころまで江戸には水道はなかったという説も存在する[6]。概要[編集]

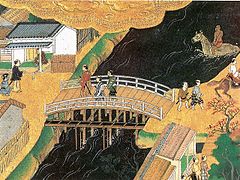

神田上水は井之頭池︵三鷹市井の頭1丁目井の頭恩賜公園内︶を発する上水である。いつごろから井之頭池を水源とするようになったかのは定かではないが、慶長年間以降と推定されている[注釈 2]。井之頭池を見立てたのは大久保藤五郎と内田六次郎の二人が挙げられている。どちらかであるかは断定できないが、内田家はその後、1770年︵明和6年︶に罷免されるまで代々神田上水の水元役を勤めている。 井之頭池は古くは狛江といわれ、かつては湧水口が七ヶ所あったことから﹁七井の池﹂とも呼ばれていた。井之頭と命名したのは2代将軍徳川秀忠もしくは3代将軍徳川家光ともいわれているが、家光が命名したという説が有力である。﹃東京市史稿 水道篇第一﹄には附記として井之頭池の命名の由来を記している[8]。 ︵前略︶井ノ頭ハ将軍ノ命名スル所ニシテ、旧来ノ称ニ非ストスルハ一也。而シテ井ノ頭ノ命名ヲ爲シタル者ヲ、或ハ台徳院秀忠ナリトシ、或ハ大猷院家光ナリトス。就中井之頭略縁記﹁寛永六年の春、大猷院様御成被爲遊、此湖名御尋有たる時、親の井、又は七井之湖と申す由、言上仕し處、城内御茶の水、其餘流を分て、府内の飲料水たれば、向後は井の頭の池と称すへき旨、御上意被仰出、池邊の辛夷の樹に、御手つから御小柄を以て、井之頭と大字に御銘被爲遊、以後神田上水井之頭辧天池と触占され改称す。今に於て此池井之頭と称す。則御彫付の文字を切抜き、第二の重宝として、今猶内陣に秘蔵す。﹂と伝へ、︵中略︶武蔵通志ノ如キモ、亦﹁堂︵井の頭弁天堂︶前辛夷樹アリ、寛永六年己巳将軍徳川家光此ニ遊猟シ、池水ノ上水原頭タルヲ以テ、樹ヲ白シテ親ラ井之頭ノ字ヲ刻ス。後其樹枯槁シ、其木片ヲ削テ、是ヲ大盛寺ニ蔵ス。今遺蘖既ニ合拱ニ及ブ。﹂ト記スヲ一般ニ伝フルノ説ナリトス。︵下略︶ 家光が﹁井之頭﹂と刻んだとされる辛夷の樹皮は大盛寺が宝物として池の近くの弁天堂に所蔵していたが、1924年︵大正13年︶の火災で弁天堂とともに焼失してしまい現存していない。また、井之頭池の湧水を﹁御茶ノ水﹂というがこれは徳川家康が名付けたとされている。家康が慶長年中にこの地を訪れ点茶の水としてこの湧水を使ったことから命名したという[注釈 3]︵ギャラリー1参照︶。 井之頭池を起点とした神田上水は、途中補助水源として、善福寺池を水源とする善福寺川︵ギャラリー2参照︶と淀橋で玉川上水の分水︵神田上水助水堀︶、更に妙正寺川︵ギャラリー3参照︶を併せて小石川の関口大洗堰に至る。 関口大洗堰は流れてきた水を左右に分脈し、左側を上水に使う水として水戸藩の江戸上屋敷︵現在の小石川後楽園、︹文京区後楽1丁目︺、ギャラリー7参照︶方面に流し、右側を余水として江戸川と呼ばれるようになった︵かつての﹁平川﹂は関口から飯田橋まで江戸川、飯田橋から浅草橋までを神田川と改称した。1965年︵昭和40年︶の河川法改正で江戸川の名称を廃し、神田川に統一にした。︶。関口大洗堰が設置された年代はわかってはいない。﹃水戸紀年﹄[9]によると水戸藩邸に上水が引かれるようになったのが1629年︵寛永6年︶とあるから、それ以前に建設されたのではないかと思われる。堰の規模については﹃新編武蔵風土記稿﹄[10]に紹介されている。 堰 神田上水ト江戸川ノ分水口ニアリ。大洗堰ト号シ、御普請所ナリ。石ニテ築畳ミ、大サ長十間︵約18m︶、幅七間︵約12.6m︶ノ水、水口八尺余︵約2.42m︶、側ニ水番人ノ住セル小屋有リ。 — ﹃新編武蔵風土記稿﹄関口町在方分[11] この記述から巨大な石作りの建造物であったことが窺える。この大洗堰があったため関口という地名が起こったという[11]。関口大洗堰は流水が大滝となって落ちてくる様子が壮大で﹃江戸名所図会﹄に﹁目白下大洗堰﹂として紹介されるほどの名所であった︵ギャラリー4参照︶。1937年︵昭和12年︶に江戸川の改修の際に取り壊され、かつて堰があった跡には大滝橋が架けられた︵ギャラリー5参照︶。付近の江戸川公園︵文京区関口2-1︶にわずかに石柱の一部が保存されているのみである︵ギャラリー6参照︶。 神田上水の流路は﹃東京通誌﹄[12]に、給水地域は﹃御府内備考﹄に簡略で分かり易く説明されている。 神田上水 源ヲ北多摩郡三鷹村︵牟礼︶井頭池ニ発シ東流東多摩郡高井戸村︵久我山︶ニ入リ、同村︵上高井戸・下高井戸︶ヲ経テ、和田堀之内村︵永福寺︶ニ至リ、永福寺池ノ下流ヲ併セ、同村︵和泉・和田︶ニテ善福寺川ヲ併セ中野村︵雑色・本郷︶ヲ経テ、南豊島郡淀橋町︵角筈︶ニ至リ、北ニ折レ、同村︵柏木︶淀橋ニ至リ、多摩川支流︵南豊島郡代々木ニ於テ分脈シ、角筈熊野神社ノ東ヲ過ギ、此ニ至ル。濶九尺︶ヲ併セ、東流高田村ヲ経テ、小石川区関口町大洗堰ニ至リ、石堰ヲ設ケ、左右ニ分レ、右ハ江戸川トナリ左ハ即上水ナリ。源頭ヨリ此ニ至ルヲ野方堀ト称ス。上水ハ関口駒井町ヲ経テ桜木町ニ至リ、陰溝トナリ、小日向水道町・水道橋町・小石川町砲兵工廠に入リ、後楽園ノ背ヲ過ギ、工廠ノ東万年樋︵万治年中神田川増鑿ノ時、其上ニ木樋ヲ架シ、万年樋ト云フ︶ニ至ル。長源頭ヨリ砲兵工廠ニ至ル、凡五里二十六町拾五間、潤上流二間ヨリ四間ニ至リ、下流八間ヨリ拾弐間許ニ至ル。大洗堰以下潤三間。万年樋ハ神田川ノ上ニ架シ、神田区猿楽町ニ入リ、石樋ヲ通シ、神田橋外ニ至リ左折シ、外溝ニ沿ヒ、本町壱丁目ニ至リ、換ルニ木樋ヲ以テシ、各所ニ分脈シ、又支流ヲ設ケ、縦横之ヲ疏通ス。概ネ神田・柳原・両国・浜町・大川端・永代橋以西及神田橋内外・鍛殆橋外ヨリ京橋以北ニ至ルマデ引用セザルナシ。陰樋小石川ヨリ以下延長拾六里弐拾九町拾弐間ニ及ブ。︵下略︶ ﹃東京通誌﹄ 神田上水 ︵中略︶今流末広大にして小川町・神田・柳原・両国に至る南手一円又一橋より大手前・龍の口川通り、北手神田橋外より鍛冶橋外・比丘尼橋川・本材木町通り・江戸橋一円小網町通り永代迄の内北手一円、すべて懸らざる所寸地もなし。 — ﹃御府内備考﹄巻之六御曲輪内之四上水[13] 水戸屋敷に入った上水は邸内の飲料水や生活用水及び庭園の池水に使われ屋敷を出る。水戸屋敷を出た上水は御茶ノ水の懸樋︵神田上水懸樋・水道橋︶[注釈 4]︵ギャラリー8・9参照︶で神田川を横切り、まず神田の武家地を給水する。そこから三手に分岐し、一つは神田橋を経て、道三堀北側の大名屋敷に、もう一つは神田川北岸の武家地に、そして最後の一手は神田川南岸の武家地及び町人地に給水する。 町人地に向かう水は二手に分かれ、一方は日本橋北側・内神田を、もう一方は日本橋南側を給水していた。 神田上水による給水順次は武家地が優先で、残りの水を町人地へ給水している。これは江戸期の初期の上水道によく見られる傾向であるとされている[14]。後年になると武家地と町人地を分けて系統化する上水道︵玉川上水はこれに近いという︶や武家地と町人地を分別せず給水する混在型の上水道が出てくるようになる。 神田上水がいつ竣工したかについての特定は難しいが、寛永年間には完成していたであろうといわれている。 その後、神田上水は給水量を増やすために助水が行われて、前述の﹃東京通誌﹄に見えるような流路となった。﹃御府内上水在絶略記﹄に玉川上水から助水を受けたのが1667年︵寛文7︶と記されている[15]。享保期には妙正寺川も取り込み、助水水源を増やしていった。神田上水の構造[編集]

神田上水を始めとする江戸の上水道は水の落差を利用して給水する﹁自然流下方式﹂と呼ばれる方式であった。 神田上水は井之頭池を水源としている。その後、各支流と合流し関口大洗堰を経て江戸市中に給水している。井之頭池から関口までは野方堀と呼ばれた開渠の堀で水を運んだ[16]。関口から水戸屋敷までも開渠の堀で、こちらの方は白堀または素堀と呼ばれ両岸には石垣が築かれてあった。 水戸屋敷を出て御茶ノ水懸樋︵万年樋︶で神田川を渡り、武家地や町人地を給水していた。給水を行うために樋と枡を使って、水道網を形成していた。 ﹃上水記﹄に樋と枡について下記のように記されている。 ︵上略︶地中に樋を通し枡を置埋枡あり水見枡あり埋枡は土中に有水見枡は地上にあり又高枡有懸樋あり分水のところにわかれ枡あり水見枡のふたをあけて水勢を常に考ふ︵中略︶高枡にてせき上る登り竜枡は引落すみな其地の高低にしたかふしかれとも水元より高くは上らすひきく落し高く上て水勢を増又は堀の水底を潜る所ももあり是を潜樋といふ橋の下にそひて向ふの岸にわたる所もあり渡樋といふ又懸樋といふ名にて流る所を白堀といふ他方にて素堀ともいふ︵下略︶ ﹃上水記﹄第一巻[17] 樋は送水菅であり、石樋と木樋が一般的で他に瓦樋・竹樋などの種類もあった。 石樋は幹線として使われていた。1978年︵昭和53年︶に霞ヶ関の外務省の地下から発掘した石樋は玉川上水の幹線として使用されていたものである。側壁は石を積み上げて作られていることから﹁石垣樋﹂と呼ばれていた。大きさは外径寸法が1250mm×1300mm、内径寸法が850mm×750mmであった[18]。石と石との間には粘土をつめ込み、漏水を防いでいた。この発掘された玉川上水の石樋の模造品が文京区本郷にある東京都水道歴史館に展示されている。神田上水の使用された石樋も玉川上水とほぼ同じ構造であった。1987年︵昭和62年︶に文京区本郷で神田上水の石樋が発掘された。この発掘された石樋︵石垣樋︶の一部が東京都水道歴史館と隣接している本郷給水所公苑に移築され復元されている︵ギャラリー10参照︶。 木樋は石樋につながる幹線と支線に用いられた。木樋には、檜・杉・栂・赤松などの木が使われていたが、檜と松が主に使用されていた。形は角型・丸型・三角型の三種類があって角型が一番多い。木樋の1本当たりの長さは2mから3mほどで、継ぎ目、合わせ目は船釘︵釘の頭部には防錆のため漆が塗られてあった。︶で留め、木の皮をつめて︵主に檜︶漏水を防ぐ構造になっている。大きさは大小様々であって、大きいもので内径が1000mmを越すものもあった。 竹樋︵竹筒︶は木樋と上水井戸︵溜枡︶との間を連結するときに用いられている。 枡は貯水槽として一時的に水を溜めておく役割をもっている。前述の﹃上水記﹄によれば、地下に設けた枡を﹁埋枡﹂、﹁高枡﹂には流水を高所に上げる﹁登り竜枡﹂と流水を低所に落とす﹁下り竜枡﹂の二種類があった。それに水の勢い︵水量・水質︶を見たりするための﹁水見枡﹂や分水するときに使われる﹁わかれ枡︵分水枡︶﹂といった枡も存在していた。また、枡は木または石でできており、樋を通すための穴が開いていた。 これらの樋と枡を使って給水をしていたわけである。配管は元禄ごろには町屋の台所にも及んでいた。道路部分の伏樋から各戸に水を引き込み、宅地内の上水用井戸に水が流れるようになっていた[19]。長屋にも上水井戸が設置され、住人たちが共同で使っていた。 水量と水質に関しては厳重な管理が敷かれていた。神田・玉川両上水とも各所に番人を置いて毎日水量と水質を検査していた。神田上水では関口大洗堰に水番人小兵衛、水道橋外掛樋見守番人に伊兵衛が任命されていた[20]。 水量の測定には前述の水見枡が使用されている。玉川上水では江戸市中の8ヶ所に配置されていたが、神田上水では水道橋の掛樋のみ配置されていた。 水質面では上水道が汚染されないよう高札を建てている。高札の内容は﹁上水で水浴をしてはならない、魚鳥を取ってはならない、ごみを棄ててはならない、物を洗ってはならない﹂の四項目が中心となっていた[21]。なにしろ江戸の上水は浄水を施していないため、導水路が汚染されてしまえば飲料水には使えないのである。また、水を溜めておく枡は時々清掃し、底に溜まったヘドロを除去していた[22]。 江戸の上水道は先に紹介した通り、﹁自然流下方式﹂である。ヨーロッパの都市では18世紀後半には蒸気機関を導入して揚水していた点で大きく異なる。江戸の上水道は一見原始的にも思える。しかし、地下に水道管を施設していた点は現在の水道に通ずるところがある。﹁水道の水で産湯をつかい﹂と江戸っ子の自慢であった上水道は当時の最新の技術を駆使したものであった。 ただ、火事や地震といった災害には脆かった。特に木樋は材質が木であるため災害が起こる度に大きな破損を受けた。更に腐蝕しやすい点もあった。木樋が破損・腐蝕すると汚物が混入しやすくなるため早急に修理しなければならない。﹃東京市史稿 水道篇第一﹄に上水修理の記録が多く載せられている。神田上水だけでも30件以上ある。修理を行うための普請金も課せられていた。神田上水の管理体制の変遷[編集]

江戸初期の上水支配については明らかではない。町年寄が江戸開府のころから上水管理に携わっていたともいわれているが、これについては疑問視されている[23]。 上水管理に携わったと思われる人物が最初に史料に登場するのが1618年︵元和4年︶である。この年幕府が阿倍正之に﹁江戸の道路を巡視し、水道の事を沙汰せしめる。﹂と命じたとされている。阿倍正之がどのような役割を命じられたのかについてはわかってはいない。阿倍正之は秀忠・家光の代によく土木関係の役職に就いていたという。 1666年︵寛文6年︶に初めて上水奉行という役職がみえるようになる。 一、神田上水本所上水奉行 速水与次右衛門殿 芦原十兵衛殿 右上水之義に候はゞ両人え可参候事。 一、玉川上水奉行 奥津孫助殿 永尾喜太夫殿 右同断 右は午︵寛文六年︶正月晦日御触 町触[24] 神田上水の上水奉行︵本所上水も兼任︶には速見与次右衛門と芦原十兵衛の2人が就いている。 更に1670年︵寛文10年︶に奈良屋市右衛門・樽屋藤左衛門・喜多村彦兵衛の3人の町年寄に神田・玉川の両上水の管理を命じられた[25]。奈良屋市右衛門・樽屋藤左衛門の両人は徳川家康入国時の1590年︵天正18年︶、喜多村彦兵衛が2年後の天正20年に町年寄に任命され、それ以来代々職を引き継いでいる[26]。 羽村から代々木・千駄ヶ谷までの約13里の水路の両岸三間を町年寄が管理することとなった。南側は喜多村彦兵衛に、北側は奈良屋市右衛門が分担して管理を行った。この両人は浄水に不浄物が投げ込まれないように、自費で松や杉の苗を植えた[27]。町年寄は町奉行の管轄下にあったため、実質的には町奉行が上水を支配したといっても過言ではない。上水奉行から町奉行に上水管理が移行した背景には、1667年︵寛文7年︶に玉川上水から神田上水に助水が行われたことが挙げられている。そのため、この両上水の管理を統一する必要が生じたものと思われる[28]。 1693年︵元禄6年︶に上水支配は道奉行に移されることになった。 十日︵元禄六年七月︶ 一、道奉行被爲召、向後上水支配被仰付之旨老中申渡之 江戸中、水道儀、今迄町奉行雖爲支配、向後道奉行致支配、無滞様可仕候。依之新規同心被仰付之。 道奉行 毛利兵橘 佐橘内蔵助 武島次郎左衛門 森川七太夫 ﹃柳営日次記﹄[29] 道奉行の上水支配は1720年︵享保5年︶に一時中断されるが、すぐに再開された[30]。同年11月には水道の工事の指揮は道奉行に委ねられるようになった[31]。 1722年︵享保7年︶には神田・玉川上水を除く四上水を廃止している。 1739年︵元文4年︶に上水事務を再び町奉行に移した。 八月二日︵元文四年︶ 道奉行 小倉孫三郎 一尾伊織 神田玉川上水、向後町奉行支配に相成、道奉行は道方計可相勤之旨、於桔梗之間、本田伊予守殿被仰渡之。 ﹃元文日録﹄[32] この年7月に玉川上水の水元役であった玉川庄右衛門・清右衛門が職務不正及び怠慢で罷免されている︵庄右衛門は江戸払い、清右衛門は請負取放ち︶。そして、その直後に町奉行に上水管理を移行し、更に上水事務取扱方を町年寄3人に命じ、請負人を設けることを許可されている[33]。 また、同年10月には町奉行石河土佐守が町年寄の上水事務取扱方に対して四ヶ条から成る規定を定めている。 この玉川上水の水元役玉川庄右衛門・清右衛門の処罰から町奉行への上水事務の移行、更に上水取扱・請負人の設置までは短期間で行われている。 町奉行による上水管理の政策は更に続き、1741年︵寛保元年︶に作事方小普請方の所管であった郊外の上水事務を町年寄に任せ、それぞれに百俵を支給している[34]。また、同年5月に上水普請方下役を設置した。 このように町奉行による上水管理は積極的に行われている。しかし、1768年︵明和5年︶に上水所管は普請奉行に移り、町奉行の上水支配は終りを告げている。 五日︵明和五年九月︶ 芙蓉之間 金五枚、時服三。 町奉行 依田豊前守 右者、上水掛り御免之旨、只今迄骨折相勤候に付被下旨、右近将監︵松平忠元︶申渡之。 同席 御普請奉行 長田越中守 久松忠次郎 上水方通方向後御用懸り被仰付旨。 右之通、老中列座、同人︵松平忠元︶申渡之。 ﹃柳営日次記﹄[35] 同日に上水方道方下奉行に御徒目付石川彌右衛門・西の丸御徒目付伊藤金十郎、上水方道方改役に支配勘定熱田善八・御徒押田中金五郎・表火之番宮崎段次郎・御留守居駒木根大内記與力豊島左兵衛の4人、上水方御用掛に御目付大岡主水正・御勘定吟味役川井次郎兵衛をそれぞれ任命した。これによって職制は一新され、普請奉行・目付・勘定吟味役による﹁三手取扱﹂︵正式には﹁道方井上水方御掛﹂︶によって上水の支配を行う形を取った[36]。 翌1769年︵明和6年︶11月には町年寄の支配下にあった上水請負人と見廻役を廃止している。この結果、玉川上水元羽村請負人で大鋸町名主の茂兵衛並びに弥左衛門名主の伊左衛門、神田上水見廻役で神田永富町名主の源六並びに小石川諏訪町名主の作兵衛の4名は職を失ったことになる[37]。これ以降、町年寄は上水管理に関わることはなかった。 1770年︵明和7年︶には神田上水の水元役であった内田茂十郎が罷免されている。 1811年︵文化8年︶には目付・勘定吟味役が廃止されている。これによって﹁三手取扱﹂の形が崩れ、普請奉行が水道管理を一手に引き受けることとなった[38]。 普請奉行による上水支配は百年近くに及んだが、1862年︵文久2年︶に普請奉行は廃止され、変わって作事奉行の管理下に置かれることとなった。そして、この職制のまま明治維新に至っている。水元役について[編集]

神田上水の水元役に内田六次郎及びその子孫が1770年︵明和7年︶に罷免されるまで勤めている。水元役は他に水元町人・水役などとも呼称されていた[39]。 神田上水の水元役を任ぜられた内田六次郎は井之頭池を見立てたといわれ、大久保藤五郎忠行とともに神田上水を開設した人物に挙げられている。上水の開設者の家が代々水元役を勤めるというのは神田上水だけではなく、玉川上水・三田上水・千川上水でも同様になっていた。彼らは上水の請負人として武家や町方から水銀を徴収していただけではなく上水の管理全般に渡って広い権利を持っていた[40]。 内田家が神田上水の水元役としてどのような役割を担ってきたかについて、﹃上水記﹄第八巻[41]に詳しく記述されている。 願人 ︵内田︶茂十郎 右之者相願は同人先祖六次郎儀慶長年中御入国之砌神田上水開発者之者にて 台徳院︵秀忠︶様御成先にて頂戴物いたし其上水元池普請成就之節上水末々迄過不足無之行届候様出精可仕旨之御黒印并水元役と申役名被下置其後水道橋辺にて弐千坪余之屋敷拝領致候処萬治年中小石川并江戸川御普請ニ付当時之水道橋辺御用地に相成右拝領屋敷茂其節差上候て無足ニ付追年困窮いたす 水元役難相勤間御扶持方并拝領地之儀旦帯刀御免之儀内々相願候得共御沙汰無之享保十七子年五月石黒左兵衛源津八郎右衛門懸り之節呼出之上御当地上水開発之ものに付武家町在より水銀料取立是を以相勤候様本多伊予守江窺之上申渡候由依之為冥加水戸殿屋敷内小石川大下水之上渡樋之儀 公儀御入用之場所を右水銀之内を以相仕立申度旨相願候処願之通被仰渡其砌上水相掛り候武家之分江茂十郎儀上水開発之者に候処無是にて水元役相勤来候儀に付高百石に付銀弐部弐厘宛可相渡旨左兵衛八郎右衛門より相触右水銀致受納無滞御用相勤 ︵下略︶ ﹃上水記﹄第八巻 内田家は先祖六次郎の功績により、2代将軍徳川秀忠から神田上水の水元役を代々勤めるように任ぜられたという。その後、水道橋の近くに2000坪の屋敷を拝領したが、万治年間に屋敷を返上し、無給で水元役を勤めているために生活に困ったという。 内田家が水銀の徴収を始めたのが1732年︵享保17年︶からであることがわかる。享保17年以前に水銀の徴収を請け負っていたかについては定かではない。享保17年以降、徴収した水銀を生活の一部に充てていたことが1777年︵安永6年︶に内田茂十郎が提出した復職願に記されている[42]。それ以前は無給で水元役を勤めているため生活が苦しかったということなので、享保17年より前に水銀の徴収をしていたとは考えにくい。あるいは玉川上水の水元役である両玉川家︵玉川上水の開削の指揮をとった玉川兄弟の子孫︶のように、上水の修理に携わってきたかもしれない。だが、それを明確にするだけの史料が欠けている以上確証はない。 1770年︵明和7年︶に内田茂十郎は水元役を罷免されたわけだが、なぜ罷免されたかについては明記されていない。 8代将軍徳川吉宗による享保の改革以降、幕府は上水支配の改革を積極的に行ってきた。その結果、江戸の上水は幕府直営の色合いが濃くなった。幕府は上水の開発者の子孫が上水管理に関わるということが疎ましくなった。両玉川家が1739年︵元文4年︶に玉川上水水元役を罷免されており、このことと同様に内田家に非があろうが無かろうが、水元役という請負人を廃止しようとした傾向がある。内田茂十郎の失脚は個人的理由からではなく、この時期の多くの水道改革によって幕府より締め出されたと思われる。更に両玉川家の罷免から内田茂十郎の罷免までのおよそ約30年間の月日はあるが、幕府は長い時間をかけて水元役を廃止したと考察される[43]。 内田茂十郎の罷免により、水元役は事実上廃止された。これにより神田上水は完全に幕府が支配することとなった料金制度[編集]

上水を維持・修復していくには、莫大な費用が費やされた。そのために料金の徴収は必要であった。具体的には水銀(みずぎん)は上水の使用料である。その他、上水修復のための普請金があり、それに上水を生活・灌漑用水として使用している農村に課せられた水料︵堰料ともいう︶があり、水料の方は玉川上水だけであって、神田上水にはなかった。金ではなく米で納められることが多かった。 江戸初期の水銀の徴収については管理同様に不明な点が多い。 玉川上水では開削してから5年後の1659年︵万治2年︶から水銀を徴収している。これは両玉川家が上水修復料として水銀の徴収することを幕府が認めたからである。神田上水の水銀の徴収はいつころから始められたかは定かではない。このときの水銀の割当てが﹃上水記﹄第八巻に記されている[44]。 御知行︵武家方︶ 百石より拾万石迄 百石に付銀三分三厘 拾万石より三十万石迄 百石に付銀一分三厘 三拾万石より五拾万石迄 百石に付銀壱分八厘 五拾万石以上 百石に付銀壱分三厘 町方小間 壱間に付拾六文宛 ﹃上水記﹄第八巻 このように武家は石高によって分けられており、町方は小間を基準としていた。その後、寛文年間︵1661 - 72︶に3分の1を減額している[44]。 この時期の神田上水の水銀割当てについてはわかってないが、玉川上水と同様な割合で徴収されていたと思われる。 1790年︵寛政2年︶ごろの水銀の徴収もさほど変化していない。 玉川神田上水両上水水銀記 玉川上水武家町水銀之儀年々春三月頃取立武家惣石高 合千四百弐拾八万六千九百五拾五弐斗五升六合 此水銀 合弐拾貫五百九拾弐匁四分五厘九毛四糸八忽 右百石当 但寛政二戌年取集高 但百石より拾万迄 銀弐分二厘宛 拾万石より三拾万石迄 銀壱分二厘宛 三拾万石より五拾万石迄 銀八厘六毛六糸六匁七徴宛 右之百石当りを以年々御普請方役所江取立御金蔵江上納ニ相成候 右同断町方 合百五拾五貫三百五拾八文 但 小間壱間に付 銭拾壱文懸り弐間百石之積り 右小間当りを以取立御金蔵江上納ニ相成候 神田上水武家町水銀之儀相成候 武家惣石高 合弐百九拾四万弐千六百弐拾五石五升九合 此水銀 合銀五貫四百九拾七匁三分八厘三毛 石百石相当 但寛政二戌年取集高 玉川之方同断 右同断町方 合銀弐貫四百拾参匁六分九毛 但 小間弐間百石ニ付 銀弐分二厘宛 右之通年々取立御金蔵江上納ニ相成候尤町方之儀玉川之方ハ鐚ニて取立神田之方は銀ニて取立候儀古来より仕来ニ有之候右水銀之儀武家方之儀年々屋敷相対替等有之候儀故出銀高増減有之候 ﹃上水記﹄第十巻[45] 寛文年間に減額されてから100年余りたったが、水銀の徴収額はそのままといっていい。 神田・玉川両上水の武家方の水銀徴収は全く同じであった。町方では神田上水が銀で、玉川上水が鐚銭で納めることとなっていた。神田上水が小間2間に付で2分2厘に対して、玉川上水が小間1間に付11文と多少徴収の仕方が異なっていた。 武家から水銀徴収に際しては更に規定があった。武家の中には屋敷を複数持っている家もあったので︵例えば上屋敷・中屋敷・下屋敷︶、この場合、上屋敷は本高とし、他の屋敷は半高とした。本高は従来の石高に応じた徴収額を納めるものであるが、半高はその半分の額を納めればよかった。1809年︵文化6年︶に作成された﹃上水方心得帳﹄によれば武家方に対する規定は7ヶ条から成り、徴収に際しては細々と決められていたようである[46]。 水銀の徴収以上に重要だったのは普請金の確保である。当初は幕府が普請費用を賄ってきたが、上水道の構造が脆いため度々修理が必要であった。そのために普請金の徴収も行うようになった。 江戸中期まで玉川上水では水銀のみならず、普請金や水料の徴収も両玉川家が行っていた。 幕府が水元役を廃止したことにより、水銀徴収の仕方が大きく変化した。幕府は水銀徴収を明確にするために上水利用者による組合を結成させたのである。1734年︵享保19年︶に玉川上水で組合を設立した。神田上水の組合の成立は1749年︵寛延2年︶であった。 組合は上水修復に必要な普請金の徴収を行っていたが、後に水銀徴収も行うようになった。普請金は水銀と異なり上水の利用云々を問わず、上水路の沿道の武家・町家から徴収した。 1782年︵天明2年︶に定請負人を設置して徴収を行うこととした。徴収の割合は水銀と同様に武家方は石高、町方は小間を基準としていた。武家方・町方組合の総石高を約2000万石であり、このうち4分の3の1500万石を玉川上水に当て、4分の1の500万石を神田上水に当てることとした。そのうち幕府は全体の約2パーセントに当たる40万石を負担した。 普請金は組合の位置する場所によって課せられる金額が異なっていった。神田上水の武家方組合では3地域に分かれていた。井の頭池より目白下︵関口︶大洗堰・水道橋外までを水元、水道橋内・神田橋外通・日本橋南北浜町当までを江戸内、神田橋内御門外出枡より御門内通・竜之口御畳小屋・常盤橋御門辺りまでを神田橋内とした[45]。水元が1口、江戸内が水元と併せて2口、神田橋内が水元と江戸内を併せて3口を普請金として納めることとなった。上水の下流部の組合は上流部の組合と比べて、3倍の金額を負担しなければならなかった。 神田上水では水銀・普請金の他に神田上水白堀浚賃銭があった。これは神田上水の白堀︵関口大洗堰から水戸屋敷までの1112間の開渠の堀︶を掃除するために課せられたものであり、費用は下流の町々から徴収した。終焉[編集]

明治維新後も神田上水は東京市民の飲料水であることは変わらなかった。明治新政府は1868年︵慶応4年︶6月に神田・玉川両上水の管理を新設された市政裁判所に委ねた。その後同年8月に東京府の開設ととも府の所管となった。だが、水道料金の徴収は江戸期の上水組合が消滅したため、移管当初は大きく混乱した。 しかし、水道料金の徴収よりも深刻だったのは神田上水の汚染が進んだことである。江戸上水道は構造が脆いため度々修復しなければならない。江戸から明治と時代が移り変わったため、上水の管理体制が整うまでには時間を要した。そのため、上水の修復が疎かになってしまい汚染が進行する起因の一つとなった。ましてや江戸上水道は浄水を行っていないため良水を安定して供給することができなかった。 これに追討ちをかけたのが1886年︵明治19年︶に起きたコレラの大流行である。1858年︵安政5年︶に初めてコレラが江戸で発生して以来毎年のように感染者をだしていたが、この年の流行は最大のものであった。相次ぐコレラの流行によって、改良水道の創設が急務となった。改良水道の計画は以前からなされていた。1874年︵明治5年︶に内務省土木寮雇オランダ国工師ファン・ドールンが東京水道改良意見書を提出した。同氏は翌年改良設計書提出している。 改良水道は玉川上水の導水路を利用して多摩川の水を新しく建設される淀橋浄水場に導く。淀橋浄水場で水を沈殿濾過させた後、ポンプあるいは自然流下で鉄菅を使って東京市内を給水するという計画であった。 改良水道の工事が開始されたのは1892年︵明治25年︶である。1898年︵明治31年︶には大部分が完成した。同年12月に日本橋及び外神田を除く神田両地区に通水が開始された︵後に日本橋、外神田にも通水されている︶。そして、1901年︵明治34年︶6月に神田上水の給水は完全に停止し、廃止されるに至った。ギャラリー[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P44 - 45に『校註天正日記』は信濃国高遠藩内藤家が所蔵していた旧本を、栗原信充が影写し、小宮山綏介が校註を施したとされている。しかし、以前から偽書であるといわれていたので『東京市史稿 水道篇第一』の編者が内藤家及び栗原信充の子孫を尋ねたところ影写本の所在は判明しなかった。同書では『校註天正日記』はたとえ偽書であったとしても、全く信用できないとはいえず、何らかの根拠があるものとしている。

- ^ 『江戸名所図会』では承応年間(1652-1655)としている[7]。

- ^ 「御茶ノ水」の湧水は御殿山台地の地下水が湧き出たもので、水が豊富だったころは1日に35000トンほど湧き出ていたというが、1955年(昭和30年)ごろには水量が減り、ほぼ枯れてしまった。現在は井戸水をポンプで汲み上げて水を補充している。

- ^ 御茶ノ水の懸樋はかつて吉祥寺橋と呼ばれていた。橋の北側に吉祥寺があったためである。明暦の大火後、吉祥寺は駒込に移転してしまい、更に水道の懸樋があったためにいつしか水道橋と呼ばれるようになった。水道の懸樋が失われた今も地名として残っている。

出典[編集]

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P43

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P19 - 21

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P47 - 48

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P28

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P56 - 57

- ^ 伊藤好一 『江戸上水道の歴史』 P22 - 26

- ^ 江戸名所図会 1927, p. 598.

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P59 - 61

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P62 - 63

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P25

- ^ a b 新編武蔵風土記稿 関口町在方分.

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P38 - 40

- ^ 大日本地誌大系 第1巻 御府内備考, pp. 99–100.

- ^ 波多野純 「上水から見た江戸の都市設計」『江戸東京学への招待〔2〕都市誌篇』 P141 - 146

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P225

- ^ 坂田正次 『江戸東京の神田川』 P87 - 88

- ^ 『上水記』 P4

- ^ 坂田正次 『江戸東京の神田川』 P90

- ^ 堀越正雄 『増補版 日本の上水』 P159

- ^ 『上水記』 P65 - 66

- ^ 伊藤好一 『江戸上水道の歴史』 P174 - 178

- ^ 伊藤好一 『江戸上水道の歴史』 P186 - 188

- ^ 坂誥智美 『江戸城下町における「水」支配』 P22

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 222 - 223ページ

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 242ページ

- ^ 吉原健一郎 「町年寄」『江戸町人の研究』第四巻 193 - 198ページ

- ^ 吉原健一郎 「町年寄」『江戸町人の研究』第四巻 225 - 236ページ

- ^ 吉原健一郎 「町年寄」『江戸町人の研究』第四巻 204 - 205ページ

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 272 - 273ページ

- ^ 近世史料研究会編 『正宝事録』第二巻 141ページ

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 333ページ

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 385 - 386ページ

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 387 - 391ページ

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 425 - 435ページ

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 521 - 523ページ

- ^ 伊藤好一 「江戸の水道制度」『江戸町人の研究』第五巻 376ページ

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 524 - 527ページ

- ^ 伊藤好一 「江戸の水道制度」『江戸町人の研究』第五巻 378ページ

- ^ 伊藤好一 『江戸上水道の歴史』 82 - 83ページ

- ^ 伊藤好一 「江戸の水道制度」『江戸町人の研究』第五巻 321ページ

- ^ 『上水記』45 - 46ページ

- ^ 『上水記』 47ページ

- ^ 伊藤好一 『江戸上水道の歴史』 129 - 130ページ

- ^ a b 『上水記』 P44

- ^ a b 『上水記』 P64

- ^ 『東京市史稿 水道篇第一』 P688 - 689

- ^ 江戸名所図会 1927, pp. 600–601.

![4、『江戸名所図会』に「目白下大洗堰」として紹介された関口大洗堰[47]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/%E7%9B%AE%E7%99%BD%E4%B8%8B%E5%A4%A7%E6%B4%97%E5%A0%B0.jpg/240px-%E7%9B%AE%E7%99%BD%E4%B8%8B%E5%A4%A7%E6%B4%97%E5%A0%B0.jpg)