鋼

(鉄鋼から転送)

鋼︵はがね、こう、釼は異体字、英: steel︶とは、炭素を0.04から2パーセント程度含む鉄の合金。鋼鉄︵こうてつ︶とも呼ばれる[1]。炭素のみを加えた炭素鋼と、ニッケル・クロムなどを加えた特殊鋼︵合金鋼︶の2種が存在する。純粋な鉄に比べ強靭で加工性に優れ、鉄の利用の大部分は鋼によって占められているため、鉄と鋼を合わせ鉄鋼︵てっこう︶とも呼ばれる[2]。資源量が豊富で精錬しやすく、強靱であり加工もしやすい上に安価であるため世界中で広く利用され、産業上重要な位置を占める。このため生産量も非常に多く、世界の金属材料生産量の約95%は鋼となっている[3]。

鋼橋。

刃金︵ ね︶﹂である。

鉄鋼はドイツ語の﹁Eisen und Stahl﹂の訳が語源とされているが、日本で最初に﹁鉄鋼﹂という呼び名が使われたのは雲伯鉄鋼合資会社︵現・プロテリアル安来工場︶の社名が原点とされている[要出典]。雲伯鉄鋼合資会社による鉄鋼製品の源流は﹁たたら製鉄﹂であるが、ここでいう﹁鉄鋼﹂とは新案特許﹁製鋼法﹂︵明治39年︵1907年︶取得︶からなる錬鉄をさし、新特許法の錬鉄︵伊部式包丁鉄と言う︶が出発となる。

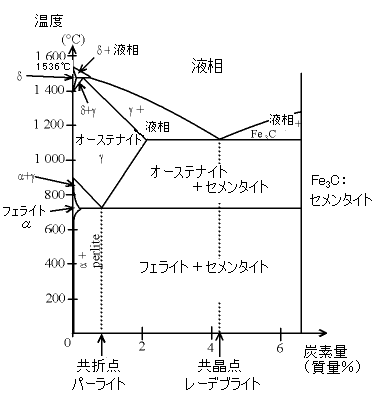

Fe-C状態図

炭素量と温度により、鉄はさまざまな組織となる。

鉄の性質は、含まれる炭素の量で大きく変化する。鉄鉱石を還元したものを銑鉄といい、4%から5%の炭素を含む。これをそのまま鋳型に流したものが﹁鋳物﹂とも呼ばれる鋳鉄である。鋳鉄はもろくて可塑性がなく、鎚で叩いたり、曲げたりすると割れてしまう。

もろい銑鉄から炭素を除去すると、鉄は強靭になるとともに可塑性を持ち、叩いて整形(鍛造)したり、曲げたり、延ばしたりの加工が可能になる。この炭素の少ない鉄が鋼鉄である。

現在の金属学の定義では、Fe-C系2元合金において、C含有量が0.0218 - 2.14%の範囲にある部位である。言い換えると、フェライトのC最大固溶量︵0.0218%︶からオーステナイトのC最大固溶量︵2.14%︶までの範囲の部位とも定義できる。Fe-C系2元合金において、C含有量が0.0218%以下のものを鉄と呼び、2.14[mass%]以上のものを鋳鉄と呼ぶ。一方で、極低炭素鋼やステンレス鋼のように炭素の添加がなされない鉄も﹁鋼﹂と呼ばれる[4]。国際規格の ISO 4948-1 では、一般的に2.0%以下の含有量の炭素と他の元素を含む鉄の合金を鋼 (英語: steel、フランス語: acier) と定義している[5]。

語源[編集]

日本語の﹁はがね﹂の由来は刃物に用いる金属を意味する﹁定義[編集]

歴史[編集]

﹁鉄﹂の使用そのものはエジプト︵紀元前3000年頃︶やアナトリア︵紀元前2500-2200年頃︶で鉄製の飾りや剣の現物が見つかっているが、これはニッケルが多いことから隕鉄の加工とされる。ただし、後者の隕鉄の剣はむしろ普通の鉄より加工が難しいことからこの時点で十分鉄を加工する技術を持っていた証とされ、﹁製鉄﹂はこのアナトリア地方の人々︵ヒッタイト以前︶が銅を精錬する際に鉄やマンガンの鉱石を加えて、銅鉱石のケイ素分をファイアライト︵2FeO・SiO2︶などにして集める際に、炉内の還元状態が強くなって偶然でき、その後ヒッタイト時代にヒッタイト帝国はこれを秘伝として鉄の生産を続けていたと考えられている[6]。

このヒッタイトは炭を使って鉄を鍛造することにより鋼を製造し[7]、アナトリアを中心に鉄を主力とする最初の文明を築いた。この製法は厳重に秘匿されていたものの、前1200年のカタストロフと呼ばれる大動乱によって紀元前1190年頃にヒッタイトが滅亡すると、製鋼技術はヒッタイトを滅ぼした海の民や、エジプトやメソポタミアといった近隣の諸国へと伝播し、さらにそこから遠方へと伝わっていった。

産業革命以前の世界においては各国で鋼が製造されたが、なかでも最も名高かったものはインドにおいて生産されるウーツ鋼であった。ウーツ鋼はあらかじめ砕けやすい褐鉄鉱をシャフト炉︵筒形の炉︶でルッペという低炭素の鉄塊を作り、これをるつぼに木の欠片を入れ、加熱させて融解させ炭素を吸収させ1-1.6%ほどの鋼にしたものを鍛造して作られ[8]、インド国内で消費されるほか、外国へも盛んに輸出され、とくにシリアのダマスカスにおいて刀剣に加工されたものは非常に高い評価を受けていた[9]。このことから、ウーツ鋼は特に西洋ではダマスカス鋼という名前で広く知られるようになった他、東洋でも中国では木炭不足で5世紀頃には石炭製鉄︵木炭と違い直接鋼や低炭素の鉄にならず、銑鉄として製造される。︶に切り替えられたことで銑鉄を脱炭して作った鋼より上等だと輸入されていた[10]。しかし、鋼を大量に生産することはどこの文明圏においてもできなかった。

日本においても砂鉄を原料とするたたら製鉄によって和鋼と呼ばれる鋼が生産され、日本刀などの原料として使用された。たたら製鉄は銑鉄を生産する﹁銑押し︵ずくおし︶﹂が主流であり、生産された銑鉄から鋼が生産されていたが[11]、江戸時代中期になると炉底に巨大な鉄塊を作り、それを割ることで砂鉄から直接鋼を生産する﹁鉧押し︵けらおし︶﹂の技法が生まれ、和鋼生産の中心となった。たたら製鉄では品質の良い鋼を作ることができ、中でも良質の部分は玉鋼と呼ばれ日本刀の材料に最適とされたが[12]、鉧押し法でも鋼の割合は多くて4割、一般的には2割程度であり、多くは銑鉄や錬鉄が生産されていた[13]。

ヨーロッパにおいては18世紀初頭に低炭素のルッペ鉄に浸炭して鋼にする方法が開発されたが、小さな刃物程度ならば問題ないものの、表面と中心部にムラができるので大きな塊にはできなかった[14]。1740年代にはベンジャミン・ハンツマンによってイギリスにおいてもるつぼ法が開発され、良質な鋼を比較的量産できるようになった。これは原料を正確に測ってから中に入れ、蓋をして加熱するので火炎にさらされず有害なガスの混入を防ぐことができ脱ガスも不要だったが、るつぼの大きさや窯の構造にもよるが、18世紀頃でも溶解に6時間ほどかかり、るつぼ1つにつき10㎏づつ程度しかできないという欠点があった[15]。それでも19世紀後半までヨーロッパからロシアまで武器やばね用などの特殊で上等な鋼の製造に用いられ、1851年にドイツのアルフレッド・クルップはこの方法で巨大な鋳鋼︵鋳鉄ではない︶を作ってロンドン万博に出品し、これまで錬鉄や銑鉄でしかできなかった大砲の砲身や鉄道の車軸に用途に鋼が使えることを示したが、高価であるという問題はクルップにも解決できず、真に工業的に大量生産ができるようになるのにはイギリスのヘンリー・ベッセマーによる1856年の転炉法やジーメンスの平炉法の発明を待たねばならなかった[16]。

製鋼法[編集]

詳細は「製鋼」を参照

製鉄と製鋼[編集]

近代における鋼の生産は、先ず赤鉄鉱や磁鉄鉱など採掘された酸化鉄である鉄鉱石を高炉で還元させて銑鉄を得る。縦長の高炉上部から、鉄鉱石・コークス・石灰石を投入し、下部から熱ガスと空気を送り込んで800℃以上を維持するよう燃焼させる。これにより、コークスから発生する一酸化炭素が酸化鉄を還元させて銑鉄が得られる。この工程は高炉の耐久性限界まで連続して行うのが通例である[17]。

高炉で得られた銑鉄に含まれる炭素など不純物を次の製鋼工程で取り除く。ここでは、ケイ素、リン、硫黄などを除去し、炭素の含有率が0.5 - 1.7%程度に調整される。この方法には転炉と平炉が使用された[17]。

転炉法[編集]

転炉︵転炉製鋼法︶は1856年にイギリスの発明家ヘンリー・ベッセマーが開発した。彼の名を取ってベッセマー法と名づけられた本技術によって初めて鉄鋼の大量生産が可能となった。このベッセマー転炉においては、珪石製の煉瓦を内部に張った炉に銑鉄を入れ加熱空気を送ると不純物や余分な炭素が燃焼︵酸化︶して除去できる。この方法によって20トンの製鉄を30分以下で行うことが可能となった。発明当初の技術ではリンの除去は不可能であった[注釈 1]が、1887年にシドニー・ギルクリスト・トーマスが白雲石粉末を裏張りした転炉を用いる方法を開発し、このトーマス転炉において硫黄の除去が可能となったほか、リンをリン酸カルシウムの溶滓︵ようさい︶として分離させることも可能となった。トーマス法ではこのリン酸カルシウムも肥料になるので無駄にならない一方で、このリンの反応も熱源なので原料のリン濃度が低いと逆にうまくできなくなる︵1.8-2.5%程度のリン濃度が必要[注釈 2]︶他、炭素の燃焼が終わってからもリン除去に3-4分ほど送風が必要なため、必然的に低炭素の軟鋼しかできない問題があった[20]他、空気を底から吹き込むので窒素が鋼に混ざる︵冷間加工時に割れやすくなる[21]︶問題があった[22]。 現在では1946年にオーストリアで開発された空気の代わりに酸素を用いるLD転炉法が主流となっている[17]。また、1949年にはそれまで底から酸素を送り込んで不純物を除去していたが炉底が痛むので上から酸素を吹きつけた所、これだけでも撹拌が起きて不純物が除去されることがわかり、上部から酸素を送り込む工法が主流となった。しかし上部からの酸素だけでは撹拌が弱くなる︵=時間がかかる︶ため、1970年代にはプロパンガスを同時に吹き込みこの分解熱で炉底を守る底吹きが主流となる。すると今度は上部の温度が上がりにくくなるという欠点が現れ、結局1980年代以降は上部からの酸素供給を基本とし、底部から補助的に空気を送り込む混合式の吹込みが主流となった[23][24]。平炉法[編集]

平炉は反射炉の一種で、1856年にシーメンス兄弟︵カール・ウィルヘルム・シーメンスとフレデリック・シーメンス︶によって炉の構造が発明され、マルタン父子︵ピエール・ マルタンとエミール・マルタン︶によって製鋼法が発明された[25]ことから、両者の名を取ってシーメンス・マルタン法と呼ばれる。 製鋼したこの方法は溶けた鉄の湯にスクラップや銑鉄など様々な鉄を混ぜ、予熱した石炭ガスと空気を燃焼させて作った高温のガスをこの炉床の溶鋼に向けて耐火物を保護し、さらに溶鋼表面を常時スラグで覆うことで必要以上の鉄の酸化を防いだ。平炉法も脱リンを十分に行うと低炭素鋼になるが、トーマス転炉法と違ってリンの濃度はそこまで高くなくてもよく1.5%以下ならよかった[26]。しかし平炉法は冷えた材料の加熱を行うため、初期のものは鋼の製造まで10時間を要した。1960年代には3時間まで時間が短縮されたものの、転炉はこの過程を30分で行えるため勝負にならず、燃料代が転炉より高くつく︵転炉は過熱空気を作るのに燃料はいるが平炉より圧倒的に少なく、20世紀初頭時点で石炭換算で鋼1tに対し転炉が200-250㎏、平炉が300-500㎏必要だった[27]。︶という問題が当初からあった。それでも20世紀中ごろまでは原材料や品質の問題がある転炉鋼に比べ、原料に柔軟性があり︵転炉ではくず鉄がほとんど利用できない︶質も均一な強みから主要な製錬炉であった[注釈 3][29]。が、LD転炉はこうした問題も解決できたので、日本では1960年代以降この方式での製鋼は行われていない[30]。電気炉および伝統製法[編集]

このほかにスクラップを主に用いる電気炉生産方式︵電気炉製鋼法︶がある。1900年にポール・エルーによって実用化されたもので、日本での生産割合は、転炉製鋼法が約75%、電気炉製鋼法が約25%である[31]。高炉と転炉による鉄鉱石からの一貫製鋼にくらべ小規模な生産となるが、このために多品種少量生産に適している[32]。 日本古来のたたら製鉄は明治時代以降近代製鉄に押されて急速に生産量を減らしていき、1925年にはすべての生産が終焉した[33]。しかし日本刀の原料である玉鋼はたたら製鉄でしか製造できなかったため、1933年には﹁靖国たたら﹂が島根県に作られ、1945年まで操業した[34]ほか、数軒のたたらが復活し鉄の生産を行った。これらのうちいくつかでは従来に比べ鉧の生産割合が顕著に増加しており、鋼を重視した生産が行われた[35]ものの、終戦とともにふたたびたたらの火は消えた[34]。第二次世界大戦後、玉鋼需要が逼迫したため[36]、1977年には日立金属の支援によって日本美術刀剣保存協会が日刀保たたらを建設し、玉鋼の生産を行っている[37]。ここで生産された玉鋼は指定された日本刀の刀工にのみ配布され、一般には流通しない[38]。強化法[編集]

一般に、金属材料の降伏強さを向上するためのメカニズムには、大別して﹁固溶強化﹂﹁析出強化﹂﹁転位強化﹂﹁結晶粒微細化強化﹂の4つが存在する[39][40]。これらの機構を適用して、鋼の強化も行われる[39]。塑性変形は結晶中の転位の動きによって起こる[40]。4つの強化機構は、いずれも転位の動きやすさを低下させるように働き、それによって鋼を強化させる[39]。鋼の種類[編集]

鋼の特長は、まず鉄に軽微な合金化を行うことにより強靭な固体材料を生成できること、資源が豊富であり酸素との親和性が比較的低いため安価に精錬ができることにある。別元素の固溶限が大きく合金化しやすいため、多様な鋼種が開発されてきた。 ケイ素 (Si) を添加した電磁鋼、ニッケル (Ni) やマンガン (Mn) を添加した非磁性鋼、クロム (Cr) やニッケル (Ni) を添加したステンレス鋼など、さらに工具鋼、高速度鋼など、さまざまな用途に適した鋼種がある。 鉄鋼材料は各観点からいろいろな名前で呼ばれ、分類法によっては同じものが別の名前で呼ばれることがある。 鋼はその用途ごとに鋼種の改良が進んできた。例えばJISの分類も、銅などの合金が比較的成分の系列にしたがって命名されているのに比べ、用途や製法、強度区分、炭素量を示すものなどがあり、解りにくいものになっている。 例えばS45Cという鋼種は炭素量0.45%の鋼をいい、SUJ︵軸受鋼︶は、ボールベアリングの内外輪に使われる鋼種であるということを示す。 さらに、各国の規格において鋼種の呼称が異なっている。例えば ●S45C (JIS)、1045、(SAE/AISI)、C45 (DIN) ●SKH10 (JIS)、T15 (AISI/ASTM)、S12-1-4-5 (DIN) である。成分からの分類[編集]

鉄鋼は大きく分けて、鉄と微量の炭素による合金である炭素鋼︵普通鋼︶と、それ以外の金属との合金である合金鋼︵特殊鋼︶に二分される。炭素鋼[編集]

普通鋼の名の通り、古来から製造使用されてきた鋼は炭素鋼に分類され、鋼の総生産量のうち約8割を占めている[41]。炭素鋼は含まれる炭素量によって、炭素含有量が約0.3%以下の低炭素鋼、炭素含有量が約0.3 - 0.7%の中炭素鋼、炭素含有量が約0.7%以上の高炭素鋼に分けられる。炭素量が少ないほど柔らかく、多くなるほど硬い鋼となる[42]。 また、炭素鋼は、組成︵標準組織︶や炭素濃度の上から以下のように分類できる。 ●共析鋼 ●パーライトのみからなり、炭素濃度は0.77%。 ●亜共析鋼 ●初析フェライトとパーライトからなり、炭素濃度は0.02% - 0.77%。 ●過共析鋼 ●初析セメンタイトとパーライトからなり、炭素濃度は0.77% - 2.11%。合金鋼[編集]

炭素鋼を基本として一種または数種類の金属を添加し性質を改善したものが合金鋼であり、普通鋼に対して特殊鋼の名で呼ばれている。特殊鋼は添加する金属によって、ニッケルクロム鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼、クロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼など様々な種類が存在する。特殊鋼の生産量は鋼の総生産量のうち約2割を占めている[41]。合金鋼は含まれる金属の量によって、合金成分5%以下の低合金鋼と5%以上の高合金鋼に分けられる[42]。性質からの分類[編集]

●ステンレス鋼 ●電磁鋼 ●耐候性鋼 ●工具鋼 ●耐海水鋼 ●耐サワー鋼 ●耐火鋼 ●耐熱鋼 ●低温用鋼 ●非磁性鋼 ●非磁効性鋼 ●快削鋼 ●窒化鋼 ●肌焼鋼 ●強靭鋼用途からの分類[編集]

JIS規格ではこの分類法が用いられている。 ●一般構造用鋼 ●建築用構造用鋼 ●自動車用鋼板 ●配管用鋼管 ●油井用鋼管 ●刃物鋼 ●工具鋼 ●炭素工具鋼 ●ダイス鋼︵昔の分類に存在し、現在でも多用される︶ ●高速度工具鋼︵ハイス︶ ●合金工具鋼 ●ばね鋼 ●軸受鋼 ●ピアノ線製法・形状からの分類[編集]

鋼は鍛造や鋳造、圧延などでさまざまな形状に姿を変える。圧延法による鋼材は形状により条鋼、鋼板、鋼管の3つに分類され、さらに条鋼は軌条、形鋼、棒鋼、線材に分類される。鋼板は厚さにより厚さ3mm未満の薄板、厚さ3mm以上6mm未満の中板、厚さ6mm以上の厚板に分けられる[43]。加工法[編集]

●焼きなまし ●焼きならし ●焼入れ ●焼き戻し表面硬化処理及び表面処理例[編集]

●ボロナイジング ●窒化処理 ●浸硫処理利用[編集]

鋼は極めて用途が広く、機械や建材から生活用品に至るまで多くのものに用いられる。このため、鉄鋼の消費量と当該国の生活水準との間には強い関連があり、経済指標の一つとして用いられる[44]。 ウーツ鋼や玉鋼に見られるように、近代以前の世界において鋼の主な使用法は、硬度の要求される刀剣の材料としてのものであったが、16世紀以降、オスマン帝国で鋼は銃の砲身に使用されるようになり、この製法はムガル帝国にも伝わった[45]。転炉法の開発により鋼が大量に供給できるようになると、それまで鋳鉄や錬鉄を利用していた分野で相次いで鋼鉄への材料変更が起きた。一例としては、それまで鋳鉄を利用していた鉄道レールは1860年代以降急速に鋼鉄製へと代わっていった[46]。生産[編集]

19世紀には世界で最初に産業革命を起こしたイギリスが粗鋼の最大生産国であったが、19世紀末にはドイツとアメリカの追撃を受け、1890年にはアメリカが世界最大の粗鋼生産国となり、1895年にはドイツがイギリスを抜いて世界第2の生産国となった[47]。その後はアメリカが最大の粗鋼生産国となり、西欧諸国やソヴィエト連邦がそれに続く状態が20世紀の間続いた。第二次世界大戦後は日本の粗鋼生産量が増大し、1960年には世界5位[48]、1965年には世界3位となった[49]。しかし1990年代以降中国が急速に鉄鋼生産量を増大させ、1996年には日本とアメリカを抜いて世界一の生産量となり、以後トップの座を保ち続けている[50]。さらに20世紀末からはインドや韓国、ブラジルやトルコといった新興国の鉄鋼生産が増大し、2018年にはインドが世界2位の鉄鋼生産国となった[51]。 2018年の粗鋼最大生産国は中国であり、世界生産18億トンの51%を占めている。次いで、インド、日本、アメリカ、韓国、ロシア、ドイツ、トルコ、ブラジル、イタリアの順となっている[52]。 日本の高炉メーカーは合併による集約が進み、2020年時点では日本製鉄、JFEスチール、神戸製鋼所の3社のみとなっている[53]。これに対し普通鋼の電気炉メーカーは小規模なメーカーが多く、最大手の東京製鐵のほか、2015年時点では30社ほどが操業している[54]。脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ 三省堂. “鋼鉄とは 大辞林 第三版の解説”. コトバンク. 朝日新聞社/VOYAGE GROUP. 2017年6月24日閲覧。

- ^ 「図解入門 よくわかる最新「鉄」の基本と仕組み」p15-16 田中和明 秀和システム 2009年11月1日第1版第1刷発行

- ^ 「鉄鋼精錬」(金属化学入門シリーズ第2巻)p1-2 日本金属学会編 日本金属学会 平成12年3月20日第1刷発行

- ^ 田中 2015, p. 478.

- ^ ISO 4948-1:1982, Steels — Classification — Part 1: Classification of steels into unalloyed and alloy steels based on chemical composition. https://www.iso.org/standard/10963.html

- ^ 永田(2017)p.37-38

- ^ 「文明の誕生」p128-129 小林登志子 中公新書 2015年6月25日発行

- ^ 永田(2017)p.71-73

- ^ 『世界文明における技術の千年史 「生存の技術」との対話に向けて』p137 アーノルド・パーシー 林武監訳、東玲子訳、新評論、2001年6月。ISBN 978-4-7948-0522-5

- ^ 永田(2017)p.91-92

- ^ http://www.hitachi-metals.co.jp/tatara/nnp0103.htm 「たたら製鉄の方法」日立金属株式会社 2020年10月13日閲覧

- ^ http://www.hitachi-metals.co.jp/tatara/nnp0108.htm 「玉鋼と日本刀」日立金属株式会社 2020年10月13日閲覧

- ^ 「たたら製鉄の歴史」p97-100 角田徳幸 吉川弘文館 2019年6月1日第1刷発行

- ^ 永田(2017)p.99-100

- ^ 永田(2017)p.100-102

- ^ 永田(2017)p.105-114

- ^ a b c 大澤p.83-86 Ⅱ.金属の材料 3.鉄鋼 3.2.転炉と平炉

- ^ (木下1960)p.50

- ^ (中村2007)p.183

- ^ 低炭素の溶鋼に炭素濃度の高い銑鉄などを加えて高炭素鋼を作ろうとするとリンがスラグから鋼側に戻ってしまう。(永田(2017)p.111・113)

- ^ (俵1910)p.200・(中村2007)p.186

- ^ 永田(2017)p.108-109・115

- ^ 新日鉄住金 2004, pp. 68–69.

- ^ 永田(2017)p.114-116

- ^ 中沢護人「平炉法の発明の経過」(『生産研究』16巻9号、 1964年) 東京大学生産技術研究所

- ^ 永田(2017)p.112-113

- ^ (俵1910)p.198

- ^ (俵1910)p.203

- ^ 永田(2017)p.114

- ^ 新日鉄住金 2004, pp. 67–68.

- ^ 永田(2017)p.117-118

- ^ 「図解入門業界研究 最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよーくわかる本 第2版」p52 川上清市 秀和システム 2019年11月1日第1版第1刷

- ^ http://www.hitachi-metals.co.jp/tatara/nnp0205.htm 「たたらの衰退」日立金属株式会社 2020年10月11日閲覧

- ^ a b http://www.hitachi-metals.co.jp/tatara/nnp0304.htm 「靖国たたらと和鋼記念館」日立金属株式会社 2020年10月11日閲覧

- ^ 「たたら製鉄の歴史」p207-210 角田徳幸 吉川弘文館 2019年6月1日第1刷発行

- ^ 「人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理」p130 永田和宏 講談社ブルーバックス 2017年5月20日第1刷発行

- ^ http://www.hitachi-metals.co.jp/tatara/nnp0305.htm 「技術の伝承」日立金属株式会社 2020年10月11日閲覧

- ^ https://www.touken.or.jp/employment/tamahagane.html 「玉鋼頒布」公益財団法人日本美術刀剣保存協会 2020年10月13日閲覧

- ^ a b c 谷野・鈴木 2013, p. 117.

- ^ a b 高木 1997, p. 675.

- ^ a b 「図解入門業界研究 最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよーくわかる本 第2版」p56 川上清市 秀和システム 2019年11月1日第1版第1刷

- ^ a b 「元素から見た鉄鋼材料と切削の基礎知識」p25 横山明宜 日刊工業新聞社 2012年10月29日初版1刷発行

- ^ 「元素から見た鉄鋼材料と切削の基礎知識」p89 横山明宜 日刊工業新聞社 2012年10月29日初版1刷発行

- ^ 「鉄鋼精錬」(金属化学入門シリーズ第2巻)p5-6 日本金属学会編 日本金属学会 平成12年3月20日第1刷発行

- ^ 『世界文明における技術の千年史 「生存の技術」との対話に向けて』p138-139 アーノルド・パーシー 林武監訳、東玲子訳、新評論、2001年6月。ISBN 978-4-7948-0522-5

- ^ 「鉄道のドイツ史」p67 鴋澤歩 中公新書 2020年3月25日発行

- ^ 「図解入門業界研究 最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよーくわかる本 第2版」p91 川上清市 秀和システム 2019年11月1日第1版第1刷

- ^ 「図解入門業界研究 最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよーくわかる本 第2版」p95 川上清市 秀和システム 2019年11月1日第1版第1刷

- ^ 「図解入門業界研究 最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよーくわかる本 第2版」p97 川上清市 秀和システム 2019年11月1日第1版第1刷

- ^ http://www.peopleschina.com/zhuanti/2009-10/20/content_224713_3.htm 「釘まで輸入していた国が 鉄鋼生産世界一に」人民中国インターネット版 2009年10月 2020年10月10日閲覧

- ^ 「図解入門業界研究 最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよーくわかる本 第2版」p13 川上清市 秀和システム 2019年11月1日第1版第1刷

- ^ 「図解入門業界研究 最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよーくわかる本 第2版」p205 川上清市 秀和システム 2019年11月1日第1版第1刷

- ^ https://www.nikkei.com/article/DGXKZO55068730Q0A130C2EA2000/ 「高炉とは 製鉄所の中核設備、日本の大手は3社に集約」日本経済新聞 2020/1/31 2020年10月11日閲覧

- ^ https://net.keizaikai.co.jp/archives/17001 「経産省の電炉再編要請を突っぱねる鉄鋼業界」経済界ウェブ 2015年9月8日 2020年10月11日閲覧