三八式歩兵銃

日本陸軍で採用された小銃

三八式歩兵銃(さんはちしきほへいじゅう)は、1905年(明治38年)に日本陸軍で採用されたボルトアクション方式小銃である。三十年式歩兵銃を改良して開発された。

三八式歩兵銃 | |

| 三八式歩兵銃 / 三八式小銃 | |

|---|---|

| 種類 | 小銃(軍用銃) |

| 製造国 | 大日本帝国 |

| 設計・製造 |

小倉陸軍造兵廠 名古屋陸軍造兵廠 仁川陸軍造兵廠 奉天陸軍造兵廠 |

| 仕様 | |

| 種別 | ボルトアクション式歩兵用銃 |

| 口径 | 6.5mm[注 1] |

| 銃身長 | 797mm |

| ライフリング |

初期型:6条右回り 中後期型:4条右回り |

| 使用弾薬 | 三八式実包 |

| 装弾数 | 5発 |

| 作動方式 | ボルトアクション方式 |

| 全長 |

1,276mm (三十年式銃剣着剣時: 1,663mm) |

| 重量 |

3,730g (三十年式銃剣着剣時: 4,100g) |

| 銃口初速 | 762m/s |

| 最大射程 | 4000m |

| 有効射程 | 460m |

| 歴史 | |

| 設計年 | 1900年代 |

| 製造期間 | - 1942年(昭和17年) |

| 配備期間 | 1908年(明治41年) - 1945年(昭和20年) |

| 配備先 | #使用国・組織 |

| 関連戦争・紛争 | 第一次世界大戦、シベリア出兵、満洲事変、第一次上海事変、日中戦争、張鼓峰事件、ノモンハン事変、第二次世界大戦(太平洋戦争) |

| バリエーション | #改良型・派生型 |

| 製造数 | 3,400,000丁 |

概要

編集

日清戦争で主に使用された村田経芳開発の十三年式・十八年式村田単発銃に代わる、有坂成章開発の近代的な国産連発式小銃である三十年式歩兵銃は、1904年︵明治37年︶から翌1905年にかけて行われた日露戦争において、帝国陸軍の主力小銃として使用された。三十年式歩兵銃自体は当時世界水準の小銃であったが、満州軍が遼東半島の戦場で使用してみると、同地が設計時に想定した以上の激しい砂塵の吹き荒れる土地であったことから故障が頻発した。このため、有坂の部下として三十年式歩兵銃の開発にも携わっていた南部麒次郎が中心となり本銃の開発が始まった。あくまで三十年式歩兵銃をベースとする改良であったため、銃自体の主な変更点は機関部の部品点数削減による合理化のみであり、また防塵用の遊底被︵遊底覆、ダストカバー︶の付加や弾頭の尖頭化︵三十年式実包から三八式実包へ使用弾薬の変更︶を行っている︵詳細は後述︶。

この改良は順調に進み、本銃は1905年︵明治38年︶の仮制式制定︵採用︶を経て、翌1906年︵明治39年︶5月に制式制定された[1]。部隊配備は日露戦争終戦後の1908年︵明治41年︶3月から始められ、約2年ほどで三十年式歩兵銃からの更新を完了している。

本銃の初の実戦投入は第一次世界大戦︵青島の戦いなど日独戦争︶であった。以降、三八式歩兵銃は日本軍︵海軍にも供与︶の主力小銃としてシベリア出兵、満洲事変、第一次上海事変、日中戦争︵支那事変︶、張鼓峰事件、ノモンハン事変等で使用されている。

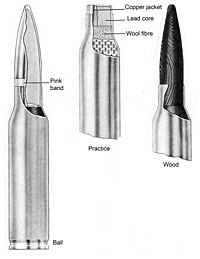

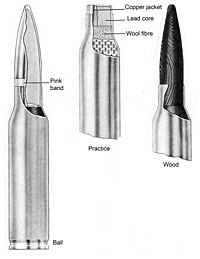

三八式実包(6.5mmx50SR)の断面図

途中、1938年︵昭和13年︶から大口径実包である7.7mmX58弾︵九九式普通実包︶を使用する次期主力小銃が開発され、これは1939年︵昭和14年︶に九九式短小銃および九九式小銃として仮制式制定︵採用︶、両銃のうち九九式短小銃が量産され三八式歩兵銃の後続として順次部隊に配備された。そのため三八式歩兵銃は1942年︵昭和17年︶3月をもって名古屋陸軍造兵廠において生産を終了したが、時局の不都合や国力の限界から完全には︵三八式から九九式へと︶更新することができなかったため、第二次世界大戦︵太平洋戦争/大東亜戦争︶においても九九式短小銃とともに日本軍主力小銃として使用された︵詳細︶。

「九九式短小銃#7.7mm口径化の経緯」も参照

満州国では、1935年よりモ式小銃を製造していた奉天工廠︵南満陸軍造兵廠︶にて現地生産が始まり、日本国内︵朝鮮の仁川陸軍造兵廠を含む︶での生産が終了した後も、1944年︵昭和19年︶まで生産が行われていた。満州での現地生産品はシリアルナンバーの後ろに奉天工廠製を示す刻印が入っている以外は、国内製造品との差異は無い[2]。

総生産数は約340万挺であり、日本の国産銃としては最多である︵九九式短小銃は約250万挺︶。長年に渡って主力小銃として使用されていたため、騎銃︵騎兵銃︶型・短銃身型・狙撃銃型など多くの派生型も開発・使用され︵詳細︶、外国にも多数が輸出されている。

呼称

編集

その発音のし易さから現役当時より﹁さんぱちしき﹂という読み方の定着している本銃ではあるが、制式名称たる三八式歩兵銃の﹁三八式﹂の正式な呼称は﹁さんはちしき﹂である。

また﹁三八式小銃﹂という名称も、︵歩兵銃と騎銃を統一した九九式短小銃が採用されるはるか以前である︶大正時代初期頃から既に陸軍内部では官衙等上層部においても半公式的に使用されている[3][4][5]。

英語圏を中心とする日本国外においては﹁Type 38 rifle﹂﹁Arisaka type 38 rifle﹂﹁Arisaka M1905 rifle﹂﹁Arisaka 6.5mm rifle﹂または単純に﹁Arisaka rifle︵アリサカ・ライフル︶﹂と呼称されることも多い。本銃の開発は南部麒次郎陸軍砲兵少佐によって行われたものであるが、原型となった三十年式歩兵銃の開発者が有坂成章陸軍砲兵大佐であることに因んでいる。

開発・製造

編集

日露戦争における主力小銃であった三十年式歩兵銃は、機関部の構造が複雑なうえ、分解結合の際に撃針︵ファイアリングピン︶が折れる故障が時折発生した。戦地の満州をはじめ中国大陸が開発時の想定以上の厳しい気候風土であったため、大陸特有の細かい砂塵が機関部内に入り込み作動不良を引き起こした。こうした欠点を補うためも含めた主な改良点は次の通りである。

●機関部の構造を簡素化

●遊底のロッキングラグを強化し、エキストラクターをモーゼル銃に似た形状に変更

●銃把の上下を補強する支金を追加

●遊底と連動する遊底被の付加

●遊底止めをモーゼル銃に似た引き起こしレバー式に変更

●三八式実包の採用

●新実包に適合するよう、扇転式照尺の目盛りを変更

●もし薬莢底部が破れた場合に、火薬ガスが真後ろに噴出するのを防ぐ段差を撃針の中ほどに追加

●火薬ガスが真後ろに噴出した際、閉鎖位置にある遊底の側面からガスを排出する穴を、右上︵露出︶から真下︵機関部・先台内︶へ変更

●弾倉底の落下防止

●弾倉発条をコイルスプリングから板バネに変更

●手袋着用時のための用心鉄︵トリガーガード︶の拡大

機関部構造の簡略化は画期的なものであり、マウザーのGew 98よりもさらに3個も部品数の少ない、計5個の部品で構成されている。反面で撃鉄・撃針の後端が露出していないため、銃が撃発状態にあるかどうかは外部から目視確認することはできなくなった[注3]。遊底被は薄い鋼板製で、銃から抜き取った遊底と組み合わせて、遊底と一緒に銃へ装着する。遊底被の横断面を見ると両端に小さな返しが設けられており、装着する際にはこれを銃側の溝に合わせる必要がある。もし遊底被が変形などの影響で銃に適合していないと、振動や摺動によって騒音を発する場合がある。遊底被はレシーバー上面の非常ガス抜き穴をふさいでおらず、装着した状態でここが唯一の開口部となる。先台の右側面にえぐるように削られた箇所があるが、これは遊底・遊底被を前後動させた際に異物を押し出すための排出口である。

1921年︵大正10年︶4月に発錆防止のため、施条︵ライフリング︶を6条から4条に変更する改良も追加で施されている。

-

全体の右側面

-

安全子と槓桿。安全子は解除された状態で、安全位置にすると突起(後に省力化のため溝へ変更)が直上を向く。

-

下帯、下帯ばね、下帯負革止

-

機関部の左側面と開けられた遊底。槓桿の先端に設けられた握りの形状は、三十年式の球形から楕円形へと変更された。

-

表尺板。左端の固定照門が300メートルまでの射距離用で、400メートル以遠では表尺板を引き起こし、遊標を上下させて距離を調節する。

製造技術

編集

本銃の部品には互換性がなく、組立工程では熟練工員による微調整を要した[注4]。

木材部分には、国内産のクルミが使用されている。銃床部は三十年式小銃と同じく、耐久性向上のため2個の木材部を上下に組み合わせている。これは銃床の上下で木目の方向を変えることで、銃床が床尾板付近で割れたりささくれ立つことを防ぐための措置であった。

金属部分、特に銃身鋼材については、軍用銃には珍しいタングステン鋼が使用されている。この銃身鋼材は八幡製鉄所で精錬し、鋼材を各工廠︵陸軍造兵廠︶で加工した。銃身鋼材を国内精錬とした初めての銃であるが、原料は国内調達ができず、タングステンこそ喜和田鉱山の灰重石を使用したが、鉄鉱石は中国の鞍山産を使用している。また、銃身鋼の製法特許はオーストリアのボーレル︵Böhler︶社から取得している。また、銃身には製造工数は増えるが、耐久性の高いメトフォード型ライフリングが彫られていた。銃身の寿命は発射数8,000発程度と想定されていた。

運用

編集

完全軍装の歩兵は、弾薬5発を1セットにした挿弾子︵クリップ︶を30発分収めた前盒︵弾薬盒︶を前身頃の左右に2つ、また60発入の後盒1つをそれぞれ革帯︵ベルト︶に通し、計120発を1基数として携行した。弾薬付きの挿弾子は3個1セット︵計15発︶で紙箱に包装され、紙箱のままで弾薬盒に収めるよう定められていた。銃剣は三十年式歩兵銃制定時に合わせて制定された三十年式銃剣を使用する。

基本的に補給効率を考慮して三八式歩兵銃を装備する中隊には、同じ三八式実包を使用する三八式機関銃、1923年︵大正12年︶から1940年︵昭和15年︶にかけては十一年式軽機関銃、ないし1930年代後期から敗戦までは九六式軽機関銃︵九九式短小銃・小銃装備部隊には九九式軽機関銃︶が配備される。

日中戦争以降︵1930年代後期以降、帝国陸軍は1937年の歩兵操典草案で本格的な分隊疎開戦闘に移行︶当時の帝国陸軍の歩兵小隊火力の中心は、軽機関銃と重擲弾筒であり、1個小隊には小銃のほか第1~3分隊に軽機関銃1挺と、第4分隊に八九式重擲弾筒3門が定数であった。また、1個大隊にはこれに重機関銃︵九二式重機関銃︶12挺を擁する1個機関銃中隊、歩兵砲︵九二式歩兵砲ないし九七式曲射歩兵砲︶2門を擁する大隊砲小隊が付随する。さらに連隊︵歩兵連隊︶には山砲︵四一式山砲︶4門を擁す連隊砲中隊、対戦車砲︵九四式三十七粍砲︶4門を擁す速射砲中隊が加わり歩兵大隊に直接・間接協力するため、﹁日本軍は三八式歩兵銃のみで戦った﹂とされる伝聞は誇張されたものである。

-

1932年1月、錦州において三八式歩兵銃を装備した歩兵連隊の軍旗衛兵

-

1930年代、演習で三八式歩兵銃を装備した歩兵連隊の軍旗衛兵

-

1937年(昭和12年)頃、支那事変において三八式歩兵銃を装備した歩兵

-

1937年、支那事変において三八式歩兵銃で捧げ銃を行う軍旗衛兵

各国との比較

編集

第二次大戦期における主要各国軍の小銃は総じて19世紀末期から20世紀初頭に開発・採用されたもので、これらは三八式歩兵銃および原型の三十年式歩兵銃とは同世代である︵ドイツ国防軍のマウザー K98k(Kar98k)、ソ連労農赤軍のモシン・ナガン M1891/30、イギリス軍のリー・エンフィールド No.4 Mk I、イタリア王国軍のカルカノ M1891、フランス軍のルベル M1886︶。ボルトアクション式小銃は1900年前後に既に完成の域に達した銃火器であり、各国はその時代の小銃をベースに細かな改良を施しながら第二次大戦終戦しばらくまで主力装備として扱っている。

アメリカ軍も半自動小銃たるM1 ガーランドの配備遅延により、1942年中頃︵第二次大戦初中期︶まではボルトアクション式のスプリングフィールド M1903が依然主力小銃であった。例として第一次フィリピン戦ではアメリカ極東陸軍が、ガダルカナル島の戦い初期にはアメリカ海兵隊とアメリカ陸軍がこのM1903で日本軍と戦火を交えている。また、上述の通りドイツ・ソ連・イギリス・イタリア・フランスでは、一貫してボルトアクション式小銃が第二次大戦における小銃手の主力火器である︵第二次大戦期にソ連ではトカレフ M1940が、ドイツではヴァルター Gew43半自動小銃、ヘーネル StG44突撃銃等が開発・採用されているが、ボルトアクション式小銃と比べると、いずれも少数生産に終っている︶。

日本を含む第一次大戦以降の各国陸軍の戦闘ドクトリンにおいて、︵小銃手が多数を占めるものの︶歩兵火力の要は小銃ではなく機関銃︵軽機関銃・中機関銃・重機関銃・汎用機関銃︶である。

戦後

編集

第二次大戦後、三八式歩兵銃の多くは九九式短小銃などとともに連合軍に接収され、大半は廃棄処分されたが、一部のものは警察予備隊が使用していた時期がある。また、全国各地の陸上自衛隊駐屯地内に併設され主に陸自が運営する資料館・史料館・記念館が、本銃を筆頭に多くの帝国陸軍の銃器・火砲・軍服・軍刀などを収蔵・展示している。

日本国外に流出した三八式歩兵銃は可動状態で一定数が現存しており、愛好家や博物館が収蔵しているほか、アメリカやカナダではスポーツライフルとして流通している物もある。愛好家向けとして実射にはフィンランドのノルマ社が製造している6.5mmx50弾が主に使用されていて、一部は逆輸入され、競技用や狩猟用として正規に所持されているものも僅かに存在する一方、無可動実銃として処理を経て売られているものも存在する。

東南アジアでは、戦後も現地住民によって戦闘及び狩猟などに使われた例がある。2013年に読売新聞が報じたところによれば、ミャンマーの反政府武装勢力であるパオ民族解放機構︵PNLO︶において、三八式歩兵銃1丁が使用されていた。詳しい経緯は不明だが、現地の住民からPNLOに譲渡されたもので、7.62x39mm弾を装填できるような改造等が施されていた。読売新聞の取材に応じたPNLO将校は、この銃について﹁命中しやすく性能は非常に良い。政府軍と戦うための大切な武器だ﹂と評している[6]。

改良型・派生型

編集三八式歩兵銃は数多くの改良型・派生型が開発された。

三八式騎銃

編集

三八式歩兵銃を基に、騎兵用に騎銃として全長を約300mm短くしたもの。制式名称は﹁騎銃︵三八式騎銃︶﹂であり、﹁騎兵銃︵三八式騎兵銃︶﹂ではない。

騎兵が装備する狭義の騎銃としては、数年後に開発・採用された四四式騎銃に更新されているが、砲兵や輜重兵といった同様の乗馬本分兵種では主力小銃として使用された。また、取り回しが便利な軽便銃として工兵、通信兵、戦車兵、憲兵、飛行戦隊に付随する飛行場大隊警備中隊などの支援兵科/兵種や部隊、一般の歩兵でも使用された。日本海軍空挺部隊でも支給され、蘭印作戦などに使用されている。

四四式騎銃

編集三八式騎銃を基に、騎銃として特化させたもの。折畳式の銃剣(スパイク・バヨネット)を備える。制式名称は「騎銃(四四式騎銃)」であり、「騎兵銃(四四式騎兵銃)」ではない。

詳細は「四四式騎銃」を参照

三八式短小銃

編集三八式歩兵銃を基に、取り回しが便利な軽便銃として銃身を切り詰めたもの。全長は三八式歩兵銃と三八式騎銃の中間程。

九七式狙撃銃/三八式改狙撃銃

編集三八式歩兵銃を基に、狙撃銃として三八式歩兵銃の生産ライン途中において銃身精度の高い物を選び出し、狙撃眼鏡(九七式狙撃眼鏡)を付すなど改造を行い狙撃仕様としたもの。1938年2月に仮制式が上申され、1939年3月7日に制式制定された。「九七式」と刻印がなされている。

詳細は「九七式狙撃銃」を参照

九七式狙撃銃の生産と同時に、三八式歩兵銃として既に生産済み(ロールアウト)の物の中から銃身精度の高い物を選び出し、九七式に準じた改造を施したもの。「三八式」と刻印がなされている。

詳細は「九七式狙撃銃#三八式改狙撃銃」を参照

その他の試作銃・特殊用途銃

編集

改造自動銃

萱場製作所︵現・KYB︶の創業者でもある萱場四郎は、1931年︵昭和6年︶に﹁改造自動銃﹂として三八式歩兵銃の半自動化改修に関する特許申請を行なっている。これは、既存の三八式歩兵銃の機関部を取り替えるだけで半自動発射機構を可能にするという改修方法であった[7]。

試製一式小銃

九九式短小銃をベースに試作された試製一〇〇式小銃に次いで、帝国陸軍の落下傘部隊である挺進部隊向け小銃として三八式騎銃を基にして試作されたテラ銃。三八式テラ銃と呼ばれる場合もある。ドイツ降下猟兵向けに製造されたKar98kのフォールディングストックモデルであるG33/40を参考に、落下傘降下時に小銃を不便なく携行できるように同銃と同様の折畳み銃床を採用した。銃床の握把(グリップ)部分に蝶番が設けられ、(G33/40とは逆方向の)右側面に折り畳む事で全長の短縮が行えた。折畳み銃床の固定は閂と蝶ネジの併用で行う構造であったが、折畳み部の強度に難があり、数多くの射撃の衝撃には耐えられなかった事から、本銃の開発も試製一〇〇式と同様に少数の試作に終わった。

なお、G33/40は試製一式よりも完成度は高かったものの、こちらも本格的な量産には至ってはいない[8]。日本ではこの後、九九式短小銃を基に機関部前部を二分割とした二式小銃が制式採用された。また、後に一〇〇式機関短銃の空挺向け試作品でもこの構造が転用され、一〇〇式機関短銃特型としての研究が行われた。

「二式小銃#前史」も参照

狭窄射撃用小銃

短射程の狭窄射撃実包が発射できる、操作法などの教練用練習銃としたもの。実戦用の実銃と区別するため、小銃下帯の下部に接して、エナメルで全周にわたり幅約2cmの赤色横線を施している。日本特殊鋼(日特)等の民間メーカーが製造した物も存在し[9]、学童の軍事教練にも使用された。井澤式や金山式など、教練軽機関銃の製造も手掛けていたメーカーによる物も多い。

戦車砲射撃訓練用小銃

戦車砲の射撃訓練用として用いられたもの。内トウ銃︵﹁トウ﹂の表記は﹁月﹂へんに﹁唐﹂︶と称す。戦車砲の後部に取り付け、砲身を通して小銃弾を発射する。

詳細は「九〇式五糎七戦車砲#構造」および「九四式三十七粍戦車砲#構造」を参照

輸出型

編集

第一次大戦中から戦後にかけてオリジナルの6.5mm弾︵三八式実包︶のまま、または輸出国の使用している弾薬︵7.92 mmX57マウザー弾など︶に合わせて改造され、多くの三八式歩兵銃が輸出された。輸出先はイギリス、ロシア︵一部は独立したフィンランドなどに引き継がれる︶、メキシコなど数ヵ国にわたる。これらの国との取り引きは政府間で直接、或いは民間の商社を通じて行われた。

- 66式小銃

詳細は「モ式小銃#シャム・モーゼル」を参照

- 1923年より1928年まで、タイ王国向けに8×52mmR弾仕様の三八式歩兵銃が、66式小銃として約5万挺輸出された[10]。タイ王国軍は66式以前にも、1903年から1908年に掛けて、Gew98のデッドコピーである46式小銃(シャム・モーゼル、サイミーズ・マウザーとも)を日本から輸入していた。46式は8×50mmR弾仕様であり、66式とは実包の互換性がない。

北支一九式小銃

編集

三八式騎銃から派生した最末期の製品である。生産数は不明ながら、アメリカに比較的状態の良いものが残されている。民間製造品とも呼べるもので、デザイン・構造に一部相違点がある。生産も日本本土ではなく日本軍占領下の中国・北平︵北京︶で行われた。

北支一九式の三八式騎銃との相違点は下記の通りである。

●レシーバーの型式番号表記が縦書きから横書きに変更されている。また、横書きの方向も当時の日本で一般的であった右横書きではなく、左横書きであった。

●菊紋は桜紋に変更されている。

●レシーバーのガス抜き穴が1つである。

後述のコピー製造品と異なり、日本軍勢力圏にて日本人資本による製造であった為か、大戦末期に山西省の第1軍麾下の独立混成第3旅団に配備された証言が残っている[11]。

コピー製造品

編集

三八式歩兵銃は中国の軍事工場において第二次世界大戦中、国民党軍向けのコピー製造が行われた。現在知られている物は下記の四種である[12]。

六五歩槍

刻印が縦書きの﹁六五歩槍﹂となり︵菊紋に相当する刻印は無い︶、銃床は上下分割されていない。三八式騎銃に近い長さのものも存在する。欧米圏ではSix/Five Infantry Rifleと呼ばれる。

九一八式小銃

刻印が縦書きの﹁九一八式﹂となり、菊紋の代わりにハートの中に○を配した刻印が刻まれている。欧米圏ではType 918 rifleと呼ばれる。

蘭式小銃

欧米圏でType LAN rifleと呼ばれているもの。LANは刻印から蘭州市の略ではないかとされている。

辛巳式小銃

三八式をベースとしているものであるが、各部に三八式との明確な相違点が見られる。銃身長は1,084mmと、三八式歩兵銃と三八式騎銃の中間程度の長さであり、九九式短小銃に近いもの︵但し、三八式短小銃とも異なる長さ︶である。照尺も2,000mまでの三八式には存在しない長さの物が装備されており、着剣装置とフロントバンドはGew98に類似したもので、三十年式銃剣は装着できない。銃床材質がGew98と同じウォールナットの為、欧米圏ではType Xinsi Short Rifleの名称と共に、Gew98の銃床に有坂アクションを載せた銃との説明がされている事がある。レシーバーに縦書きされた﹁辛巳式﹂の刻印︵菊紋に相当する刻印は無い︶から、干支の辛巳︵1941年︶年間より製造されたものではないかと推察されている。

使用国・組織

編集- 日本

- 満州国:日本が供与。一部は奉天にて現地生産。

- 中華民国南京国民政府:日本が供与。

- 蒙古聯合自治政府:日本が供与。

- タイ王国:日本が供与。

- エストニア: エストニア独立戦争にて、エストニア防衛連盟が.303ブリティッシュ弾仕様の三八式歩兵銃を運用。

- リトアニア

- ラトビア

- 自由インド仮政府:日本が供与。

- ビルマ国:日本が供与。

- ベトナム帝国:日本が供与。

- メキシコ:日本が供与。

- カンボジア王国:日本が供与。

- ラオス王国:日本が供与。

- アフガニスタン王国:日本が供与・輸出。

- ロシア帝国:日本が輸出。

- フィンランド:日本が輸出。

- イギリス:日本が輸出。

- 中華民国:日本が輸出、および日本軍から鹵獲・接収。一部はコピー製造。

- 中華人民共和国:日本軍から鹵獲・接収。一部はコピー製造。

- フィリピン第二共和国:日本軍から鹵獲・接収。

- ベトミン:日本軍から接収。

- 北ベトナム:第1次インドシナ戦争期に接収した物をそのまま運用。

- ラオス:日本軍から接収。

- カンボジア:日本軍から接収。

- マレーシア:日本軍から接収。

- インドネシア:日本軍から接収。

- ミャンマー:日本軍から接収。

- インド:日本軍から接収。

- バングラデシュ:日本軍から接収。

- 韓国:日本軍から接収。

- 北朝鮮:日本軍から接収。

- イスラエル:アメリカ軍が日本軍から接収した物を供与。

- カレン民族解放軍:日本軍から接収した物を今なお使用。

登場作品

編集上述の通り、旧日本軍を代表する銃であるため日中戦争や太平洋戦争の陸戦を扱った作品のほとんどに登場する。また、前身である三十年式歩兵銃の小道具の入手が困難である関係上、日露戦争を描いた作品でも代用として使用されることがある。

詳細は「三八式歩兵銃に関連する作品の一覧」を参照

脚注

編集注釈

編集

(一)^ 一部の海外輸出用は使用弾薬変更型有。

(二)^ 終戦直後の連合軍に対する武装解除時、紋章をそのままに敵に渡すのは忍びないとした日本軍将兵の手により出来る限り紋章を削る行為がされていた。しかし全ての小銃の紋章を完全に削り取ることはできず、軽く傷をつけた物や無傷のものなど、個体差がある。アメリカの収集家間ではこの菊花紋章を﹁マム(Mum)﹂︵Chrysanthemumの略︶と呼称しており、マーケットにおいて﹁マム﹂の削り具合や傷の付け具合により価格は変動する︵無傷な物ほど希少︶。

(三)^ 映画﹃拝啓天皇陛下様﹄では、古兵が内務班の銃架に並べられた本銃の引き金を次々と引いて状態を確認し、撃針が作動する金属音が鳴った、すなわち撃針を後退させたままにしていた新兵に制裁を加える場面がある。

(四)^ 本銃の後継である九九式短小銃では、部品の互換性が実現された。

出典

編集

(一)^ “明治工業史. 火兵・鉄鋼篇”. 2020年4月4日閲覧。

(二)^ The Rifles of China 1880-1950

(三)^ 陸軍省兵器局銃砲課 ﹃三八式小銃弾薬盒加修及四四式騎銃負革分数交換ニ関スル件﹄ 大正5年 アジア歴史資料センター Ref:C02031956300

(四)^ 大阪砲兵工廠 ﹃防楯試験器トシテ三八式小銃三挺備附ノ件﹄ 大正7年 アジア歴史資料センター Ref:C03011071800

(五)^ 陸軍技術本部 ﹃三八式小銃実包小付ノ件﹄ 大正9年 アジア歴史資料センター Ref:C03011373300

(六)^ “旧日本軍の三八式小銃、ミャンマーで今も現役”. YOMIURI ONLINE. 読売新聞社 (2013年3月19日). 2013年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月11日閲覧。

(七)^ 昭和7年特許出願公告第2326号 改造自動銃 - 特許情報プラットフォーム︵J-PlatPat︶

(八)^ 試作一式テラ銃 - 25番

(九)^ 日本特殊鋼製 教練用小銃 - 25番

(十)^ Siamese Mauser Followup - the Type 66 Rifle - Forgotten Weapons

(11)^ 第一軍の﹁兵器引継書﹂に見る終戦時の状況 - 日華事変と山西省

(12)^ Japanese Rifles 1870 - 1945 - Carbines for Collectors

関連項目

編集- 大日本帝国陸軍兵器一覧

- 小銃・自動小銃等一覧

- 三十五年式海軍銃

- 九六式軽機関銃

- 銃剣道 - 試合で使用される木銃の形状・長さは、銃剣を取り付けた三八式歩兵銃を参考にしている