青砥稿花紅彩画

(弁天小僧から転送)

(後の五代目尾上菊五郎)の

弁天小僧菊之助)

﹃青砥稿花紅彩画﹄︵あおとぞうし はなの にしきえ︶は、文久2年3月︵1862年3月︶に江戸市村座で初演された歌舞伎の演目。通称は﹁白浪五人男﹂︵しらなみ ごにんおとこ︶[1]。世話物︵白浪物︶、二代目河竹新七︵黙阿弥︶作、全三幕九場。

弁天小僧の出がある場のみを上演する際には﹃弁天娘女男白浪﹄︵べんてんむすめ めおの しらなみ︶と外題が替わり、さらにそれを尾上菊五郎がつとめる舞台に限っては特に﹃音菊弁天小僧﹄︵おとにきく べんてんこぞう︶と外題が替わることもある。

何度も映画になり、名科白﹁知らざあ言って聞かせやしょう﹂があることから大衆演劇、素人芝居でよく演じられた。

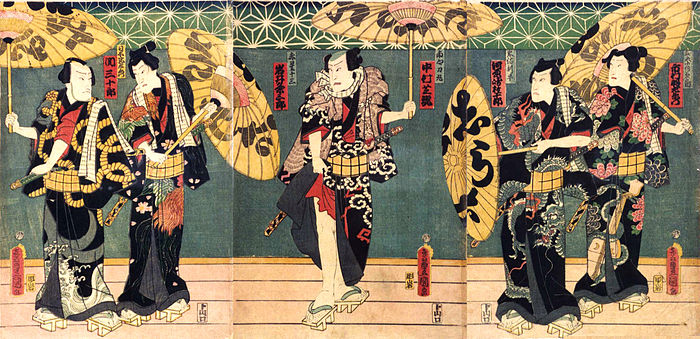

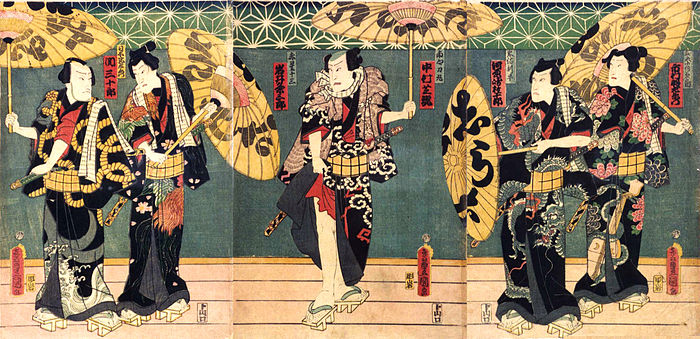

稲瀬川勢揃いの場

文久二年 (1862) 三月江戸市村座初演時の役者絵。三代目歌川豊国 画、大判三枚続物。左から三代目關三十郎の日本駄右衛門、初代岩井粂三郎の赤星十三郎、四代目中村芝翫の南郷力丸、初代河原崎権十郎の忠信利平、十三代目市村羽左衛門の弁天小僧菊之助。

白浪五人男にはそれぞれモデルとなった実在・架空の人物がいることが知られている。

概要[編集]

石川五右衛門、鼠小僧と並ぶ日本屈指の盗賊﹁白浪五人男﹂の活躍を描く。 明治の名優五代目尾上菊五郎の出世芸となった作品。17歳の時から生涯6度演じており、最後の舞台も弁天小僧だった。菊五郎の自伝によれば芝居の関係者の直助と言う男が三代目歌川豊国画の錦絵を見せに来たら、自分自身が弁天小僧の扮装で抜き身の刀を床に突き刺して酒を飲む絵柄だったので早速河竹新七に脚色を依頼したとある。 別の説ではある日新七が両国橋で女物の着物を着た美青年を見かけてみてふと思いつき、そのことを豊国に話すと豊国はそれを錦絵にしてさらに新七がそれをもとに劇化したという。劇の宣伝文である﹁語り﹂には﹁豐國漫畫姿其儘歌舞伎仕組義賊傳﹂︵大意‥豊国の下絵に描かれた姿をそのまま歌舞伎に仕立て上げた義賊伝である︶とあり、いずれにせよ豊国の作品からヒントを得て作られたことは間違いない。 弁天小僧は戦前は五代目の実子の六代目尾上菊五郎、十五代目市村羽左衛門、戦後は十七代目中村勘三郎、七代目尾上梅幸、そして現在は五代目の曾孫の七代目尾上菊五郎、さらにその子の五代目尾上菊之助、ほかに十八代目中村勘三郎らに受け継がれている。 ﹁白浪物﹂は盗賊が活躍する歌舞伎狂言を総称する名前である。二幕目第一場︵雪の下浜松屋の場︶での女装の美男子・弁天小僧菊之助の名乗り︵男であることを明かして彫り物を見せつける︶や、二幕目第三場﹁稲瀬川勢揃いの場﹂では﹁志らなみ﹂の字を染め抜いた番傘を差して男伊達の扮装に身を包んだ五人男の名乗りが名高い。花道を堂々と登場後、舞台に来て捕り手を前に五人組が勢揃い。一人ずつ﹁渡り台詞﹂で見得を切り、縁語や掛詞を駆使した七五調のリズミカルな﹁連ね﹂で名乗る姿には歌舞伎の様式美が凝縮されている。この様式ははるか後世の﹃秘密戦隊ゴレンジャー﹄を初めとする子供向け﹁戦隊もの﹂のヒーロー番組にまで受け継がれている。大詰第一場︵極楽寺屋根立腹の場︶の弁天小僧切腹から第二場︵極楽寺山門の場︶の駄右衛門登場に至る﹁がんどう返し﹂も目を惹く。 ﹁青砥﹂は追っ手の名前青砥藤綱に因む。歌舞伎の人気狂言﹃雁金五人男﹄﹃新薄雪物語﹄﹃楼門五三桐﹄などの有名な場面を﹁本歌取り﹂した場面も見られ、それをまったく新しい作品に作り変えた作者黙阿弥の機知に富む傑作。白浪五人男[編集]

| 役名/特徴/変名 | 役名由来/人物像/「勢揃いの場」着物柄/初演時配役 | 「勢揃いの場」名乗りの連ね |

|---|---|---|

| にっぽん だえもん 日本 駄右衛門

|

|

問われて名乗るも おこがましいが 産まれは遠州 浜松在 十四の年から 親に放れ 身の生業(なりわい)も 白浪の 沖を越えたる 夜働き 盗みはすれど 非道はせず 人に情けを 掛川から 金谷をかけて 宿々(しゅくじゅく)で 義賊と噂 高札に 廻る配符の 盥越し(たらいごし) 危ねぇその身の 境界(きょうがい)も 最早(もはや)四十に 人間の 定めは僅か 五十年 六十余州に 隠れのねぇ 賊徒の首領 日本駄右衛門 |

| べんてんこぞう きくのすけ 弁天小僧 菊之助

|

|

さて其の次は 江の島の 岩本院の 児(ちご)上がり 平生(ふだん)着慣れし 振袖から 髷(まげ)も島田に 由比ヶ浜 打ち込む浪に しっぽりと 女に化けた 美人局(つつもたせ) 油断のならぬ 小娘も 小袋坂(こぶくろざか)に 身の破れ 悪い浮名も 竜の口 土の牢へも 二度三度 だんだん越える 鳥居数 八幡様の 氏子(うじこ)にて 鎌倉無宿と 肩書も 島に育って 其の名さえ 弁天小僧 菊之助 |

| ただのぶ りへい 忠信 利平

|

|

続いて次に 控えしは 月の武蔵の 江戸育ち 幼児(がき)の頃から 手癖が悪く 抜参りから ぐれ出して 旅を稼ぎに 西国を 廻って首尾も 吉野山 まぶな仕事も 大峰に 足をとめたる 奈良の京 碁打(ごうち)と云って 寺々や 豪家へ入り込み 盗んだる 金が御嶽の 罪科(つみとが)は 蹴抜(けぬけ)の塔の 二重三重(ふたえみえ) 重なる悪事に 高飛びなし 後を隠せし 判官の 御名前騙り(おなめぇがたり)の 忠信利平 |

| あかぼし じゅうざぶろう 赤星 十三郎

|

|

又その次に 連なるは 以前は武家の 中小姓(ちゅうごしょう) 故主(こしゅう)のために 切取り(きりどり)も 鈍き刃(やいば)の 腰越や 砥上ヶ原(とがみがわら)に 身の錆を 磨ぎ直しても 抜き兼ねる 盗み心の 深翠(ふかみどり) 柳の都 谷七郷(やつしちごう) 花水橋の 切取りから 今牛若(いまうしわか)と 名も高く 忍ぶ姿も 人の目に 月影ヶ谷(つきかげがやつ)神輿ヶ嶽(みこしがたけ) 今日ぞ命の 明け方に 消ゆる間近き 星月夜 其の名も 赤星十三郎 |

| なんごう りきまる 南郷 力丸

|

|

さてどんじりに 控えしは 潮風荒き 小ゆるぎの 磯馴(そなれ)の松の 曲りなり 人となったる 浜育ち 仁義の道も 白川の 夜船へ乗り込む 船盗人(ふなぬすびと) 波にきらめく 稲妻の 白刃に脅す 人殺し 背負(しょ)って立たれぬ 罪科(つみとが)は その身に重き 虎ヶ石(とらがいし) 悪事千里と いうからは どうで終い(しまい)は 木の空と 覚悟はかねて 鴫立沢(しぎたつさわ) しかし哀れは 身に知らぬ 念仏嫌ぇな 南郷力丸 |

名科白[編集]

- 浜松屋の場での弁天の見顕し

- 知らざあ言って 聞かせやしょう

浜の真砂と 五右衛門が

歌に残せし 盗人(ぬすっと)の

種は尽きねぇ 七里ヶ浜

その白浪の 夜働き

以前を言やぁ 江ノ島で

年季勤めの 児ヶ淵(ちごがふち)

江戸の百味講(ひゃくみ)の 蒔銭(まきせん)を

当てに小皿の 一文字 (いちもんこ)

百が二百と 賽銭の

くすね銭せぇ だんだんに

悪事はのぼる 上の宮(かみのみや)

岩本院で 講中の

枕捜しも 度重なり

お手長講と 札付きに

とうとう島を 追い出され

それから若衆(わかしゅ)の 美人局(つつもたせ)

ここやかしこの 寺島で

小耳に聞いた 祖父(じい)さんの

似ぬ声色(こわいろ)で 小ゆすりかたり

名せぇ由縁(ゆかり)の 弁天小僧

菊之助たぁ 俺がことだ

- 知らざあ言って 聞かせやしょう

﹁白浪﹂は盗賊を意味するが︵中国・後漢末期の白波賊より︶、これが﹁夜働き﹂﹁知らない﹂﹁七里ヶ浜﹂の各語に掛かっている。﹁寺島﹂は五世菊五郎の本名﹁寺島清﹂を﹁島の中にある寺﹂に、﹁祖父さん﹂は五世菊五郎の祖父にあたる化政期に名優と謳われた﹁三世菊五郎﹂に、﹁名せえ由縁﹂は五世菊五郎の次男が﹁初代菊之助﹂であることにそれぞれ掛けた﹁くすぐり﹂である。

なおこの﹁祖父さんの﹂の部分は弁天小僧をつとめる役者によって言い換えられる。それはその役者自身と、弁天小僧とは不可分な﹁尾上菊五郎﹂との続柄によってきまるもので、すなわち当代の七世尾上菊五郎は祖父が六世尾上菊五郎なのでそのまま﹁祖父さんの﹂と言うが、その父・七世尾上梅幸にとっては六世菊五郎は父にあたるためこれを﹁とっつぁんの﹂と言った。また六代目菊五郎自身もその父が五世尾上菊五郎なのでやはりこれを﹁とっつぁんの﹂としており、最近では五代目尾上菊之助が演じる場合も、祖父だと七世梅幸になるため、﹁とっつぁんの﹂としている。さて音羽屋の菊五郎・菊之助・梅幸といった﹁菊五郎﹂縁者の役者はそれで良いが、弁天小僧は他家の役者も度々つとめる人気の役どころである。そうした際には彼らは尾上宗家に遠慮して、ここを﹁音羽屋の﹂と言い換える。ただし、十八世中村勘三郎に限ってはここをそのまま﹁祖父さんの﹂と言ったが、これは十八世勘三郎の母方の祖父が他ならぬ六代目菊五郎であるためである。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 茅ヶ崎市南湖の西運寺境内にはこの南湖の力丸の供養塔が建っている。