精神分析学

| 精神分析学のシリーズ記事 |

| 精神分析学 |

|---|

|

|

|

| 精神分析療法 | |

|---|---|

| 治療法 | |

| ICD-9-CM | 94.31 |

| MeSH | D011572 |

歴史[編集]

シャルコーのヒステリー研究[編集]

19世紀後半のヨーロッパでは、ヒステリーをはじめとする神経症は、精神科ではなく神経科の診断領域であった。ヒステリーの研究で有名だった神経学者であるジャン=マルタン・シャルコー︵Charcot,Jean-Martin︶は、パリでヒステリー患者に催眠をかけ、ヒステリー症状が現れたり消えたりする様子を一般公開していた。 1885年、そのシャルコーのもとへ留学してきたのが、のちに精神分析を創始することになるジークムント・フロイトであった。当時のフロイトは自然科学者・神経学者であり、主にヤツメウナギの脊髄神経細胞の研究や、脳性麻痺および失語症の臨床研究を行なっていた。 当時においてはヒステリーは原因不明の病気であり、脳に何の異常もない器質性の病気ではない事が知られていた。そのため心因性の病気だと考えられていたが、根本的な治療法は見つけられていなかった。ただ催眠療法が最も有効な治療法として確立していたようである。フロイトはシャルコーのヒステリー講座に感動して、精神科医へ転向したようである。[要出典]フロイトによる精神分析の創始[編集]

1886年、フロイトはウィーンへ帰り、シャルコーのもとで学んだ催眠を用いるヒステリーの治療法を一般開業医として実践に移した。治療経験を重ねるうちに、治療技法にさまざまな改良を加え、最終的にたどりついたのが自由連想法であった。当時は催眠状態の時に患者が意識していない幼少期の事柄を喋ると、ヒステリーの病状が改善した事が知られている。フロイトは自由連想法を施すことによって患者は症状を改善させる事が出来ると考え、この治療法をフロイトは後に精神分析︵独: Psychoanalyse︶と名づけた。心的外傷と無意識[編集]

1895年、フロイトは、ヒステリーの原因は幼少期に受けた性的虐待の結果であるという病因論ならびに精神病理を発表した。今日で言う心的外傷やPTSDの概念に通じるものである。 これに基づいて彼は、ヒステリー患者が無意識に封印した内容を、身体症状として出すのではなく、思い出して言語化して表出することができれば、症状は消失する︵除反応 独: Abreaktion=カタルシス療法︶という治療法にたどりついた。 この治療法はお話し療法と呼ばれた。たいへん原初的で素朴な療法であるが、この時代の精神分析が主流から外れてしまった今日の精神医学においても、ナラティブセラピーその他の方法で展開されているものである。科学としての出発点[編集]

精神医学界による排斥[編集]

精神医学との結びつき[編集]

精神分析学の衰退[編集]

20世紀後半になると、科学哲学、新行動主義心理学、生物学的精神医学、脳科学などから、精神分析の科学性、客観性、治療法としての有効性に疑問が投げかけられるようになる。抗精神病薬としてのクロルプロマジン﹁再発見﹂以来、精神疾患への薬物療法が発達し、精神分析療法で改善が見られない患者が治療できるようになると、精神医学領域における精神分析の影響力は徐々に衰えていく。 精神分析の影響が大きかったアメリカにおいても、1980年のDSM-III︵精神疾患の診断と統計の手引き︶以降、神経症の概念が解体される方向に向かい、患者の希望した薬物治療を拒否して精神分析に専念した治療者が、患者との裁判で敗訴した︵参照:過誤記憶裁判︶こともあって、精神分析医の数は減少した。21世紀ならびに近況[編集]

治療技法[編集]

フロイトは、以下のような治療の技法を用いた。自由連想法[編集]

患者が寝椅子などに横たわり、リラックスした状態で、何気なく心に浮かんできたあらゆることを言語化して語るように要求されるという方法の事。たとえば、窓の外の雲から空を連想し、空から水色が浮かび、といった連想を、患者が治療者に語るもの。 このような方法により、過去に抑圧された無意識に関係する事柄が連想され、それを治療者が解釈する事によって、患者が無意識を意識に統合し、現在の症状が解消するというのが、フロイトの考え方である。フロイトは当初、無意識を意識化する方法として、催眠を取り入れていたが、催眠の効果には個人差が大きく、またいったん症状が消失しても、後に再びもとの状態に戻ってしまうことを経験したので、フロイトは自由連想法を考案した。 現在の精神分析では、対面による対話においても自由連想法と類似の効果があると考えられるようになったため、寝椅子を用いた自由連想法が使われることは少なくなっている。夢分析[編集]

夢は患者の無意識に抑圧されている内容が反映して現れる。そのために夢分析は患者を治療するための技法として有効に使用された。患者の見た夢を分析家が分析する事によって、患者の無意識における葛藤や願望が分かるとされる。また夢の理解を通じて患者に患者の無意識的願望を告げる事によって、ヒステリーや不安症が治ると考えられている。除反応[編集]

クライアントに自らを語らせ、治療者はただそれを誠実に聴くことに徹する。これによって、それを行なう前にクライアントが持っていた症状が取り除かれていくことから、フロイトは除反応︵Abreaktion︶と呼んだ。自由連想法の発展したかたちとも理解され、お話し療法とも呼んだ。フロイトと同時代では、非常に似た方法をブロイアー︵Josef Breuer︶が用いてカタルシス療法と呼んでいる。 一見﹁話を聞いてやる﹂というのは極めて原初的な施術であり、それゆえに﹁あれは医療ではない﹂と批判する専門家も多い。しかし、近年PTSDやASDの治療として、新薬の投与などよりも効果があるとして再評価が高まっており、ナラティブセラピーとして体系化されたりしている。解釈[編集]

解釈は分析家が患者の転移を分析して、それを患者に告げる事である。 患者に告げる内容は二つある。患者の意識していない無意識的葛藤、特にエディプス葛藤である。もう一つは患者の自我の防衛︵抵抗︶を告げる事である。イドと自我の両方とも無意識なので、ジークムント・フロイトはこの両方を含む患者の無意識を、患者に認識させる事を目的とした。 また解釈は治療過程中に現れる転移や抵抗だけでなく、患者の日常生活を聞いてそれを治療者が代わりに考えてあげたりする事も含まれる。 解釈が成功して、患者が無意識を受け入れるようになると、患者は今まで意識されていなかった無意識的葛藤を自我に統合して、これによって神経症が治ると考えられた。ワークスルー[編集]

精神分析においては、抑圧された葛藤に対する解釈を行い洞察が得られた後にも、なお解釈に対抗する抵抗が反復して現れる。その抵抗を克服し完全な洞察に至るために、解釈と洞察を徹底的に繰り返して抵抗を一つ一つ排除していく過程のことをワークスルーという。ワークスルーの目標は、洞察を一層効果的にすることであり、患者の本能衝動の形と目標を変えることによって、患者にとっても意味深い永続的な変化をもたらすことである。ワークスルーは分析過程において最も重要な部分の一つで、患者自身の自己分析が主体となる。 この概念は転移や逆転移や抵抗や退行など、分析過程に生じる様々な患者の反応を分析家が管理し、それを乗り越えていくプロセスであると言う事が出来る。 また、以前は﹁徹底操作﹂という訳語が当てられていたが、この訳語だと主体が分析家になってしまう。しかし、本来の主体は患者であるので、﹁徹底操作﹂では適訳とは言えない。そのため、最近ではワークスルーとカタカナ書きすることが多くなってきている。治療過程の諸現象[編集]

フロイトは治療における患者と治療者の間で、いくつかの特徴的な現象が観察されるとしている。転移[編集]

フロイトは、面接過程において、患者が過去に自分にとって重要だった人物︵多くは両親︶に対して持った感情を、目前の治療者に対して向けるようになるという現象を見いだした。これを転移︵Transference︶という。 転移は、患者が持っている心理的問題と深い結びつきがあることが観察されたことから、その転移の出所︵幼児期の性的生活︶を解釈することで、治療的に活用できるとされた。転移の解釈は、精神分析治療の根幹とされている。逆転移[編集]

フロイトは、治療者の側に未解決な心理的問題があった場合、治療場面において、治療者が患者に対して転移を起こしてしまう場合があることを見いだした。これを逆転移︵Counter Transference︶という。 逆転移は治療の障害になるため排除するべきものであり、治療者は患者の無意識が投映されやすいように、白紙のスクリーンにならなければならないと考えられた。しかし、そうした治療者の中立性に関しては、弟子の中にも異議を唱えたものが多かった︵フェレンツィなど︶。 現代の精神分析では、逆転移の定義はさらに広げられ、面接中に治療者が抱く感情の全てを含むものになっている。そして、逆転移の中には患者側の病理によって治療者の中に引き起こされる逆転移もあり、そうした逆転移は治療的に活用できるとする考えが主流を占めるようになっている。抵抗[編集]

心理的問題の解決のために治療者のもとを訪れたにもかかわらず、患者が治療過程が進むことを無意識的に拒んでしまうことを抵抗︵Resistance︶もしくは治療抵抗という。これは、無意識に目を向けることには苦痛が伴うため、自我が自然と無意識の表出を防衛する事によって起こると考えられている。この抵抗を乗り越え、いかに無意識を解明するかが、治療過程の重要な局面となる。退行[編集]

高度に発達した精神が、以前に経過してきた地点に回帰する現象を退行︵Regression︶という。 退行の原因にはいろいろあるが、固着︵Fixation︶と大きな関係があるとされている。固着はリビドーの相当の量がある発達段階に残されている事を意味するので、固着が強い人ほど内的や外的圧力に容易に屈し、その時点に退行しやすくなり、それだけ自我が脆弱だと言える。健康な人間でも睡眠時、食事、排便時、入浴時などリラックスできる時には軽い退行が起きる。 健康な退行と病的な退行は、その固着点から正常な精神状態に立ち返る事が出来るかどうかで決まる。また、面接過程において自然と精神は未熟な精神の発達段階に退行する事がわかっており、これを治療的退行と呼び、精神分析の治療に欠かせない要素となっている。治療的退行時には患者が平生感じることのない感情や衝動に駆られる事が多い。また動物にも退行が生じることが知られている。基本概念︵フロイト定義︶[編集]

理論図式[編集]

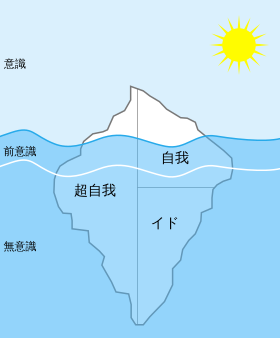

局所論 意識、前意識、無意識 構造論 自我、超自我、イド 心理性的発達理論 口唇期、肛門期、男根期︵エディプス期︶、潜伏期、性器期自我・エス・超自我[編集]

自我[編集]

自我理想[編集]

フロイトは、自分が最も﹁こうありたい﹂と思う自己像︵self image︶を自我理想︵ego ideal︶と呼んだ。超自我と混同されやすいが、欲動に批判的で罪悪感を体験させる内在化された規範が超自我、この規範に一致し自分がこうあるべき姿として思い描く姿が自我理想とされる。自我理想は超自我の一部として存在している。そもそも自我理想は、フロイトに言わせれば幼少期の頃に完全であった自分自身を反映したものである。自我理想が高いほど、人は苦しむ。生の本能・死の本能[編集]

第一次世界大戦によってヨーロッパが壊滅的な破壊を経験されたのを目撃したフロイトは、なぜ人間が自らの種族保存に不利なはずの戦争のような行為をおこなうのか、ということに興味を持った。その結論として1920年、﹃快楽原則の彼岸﹄︵独: Jenseits des Lustprinzips︶において、それまでの性の本能・自己保存本能の二元論から、生の本能︵エロス:Eros︶・死の本能︵タナトス:Thanatos︶の二元論へと転回した。 人間を含め生物はすべて、生の本能によっていっけん物事を作り出し、建設していくかにみえるが、その深層はつねに、それをぶち壊し無に回帰していこうとする死の本能に裏打ちされている。人間という種においては、いわゆる文明が、人間を人間たらしめる創造と破壊の対象である。 臨床的には、死の本能は反復強迫、陰性の治療反応、道徳的マゾヒズムなどのかたちで現れる。 この両者は精神分析学においては一般的には性欲動︵リビドー︶と攻撃性︵アグレッション︶という二つの欲動に分類され、フロイトの生きている時代には攻撃性は重要視されていなかったが、フロイト死後のメラニークラインの創設した対象関係論においては良い対象・悪い対象の議論と並行して、攻撃性つまり死の欲動が非常に重視されるようになった。両価性[編集]

同一の対象に対して、愛情と憎しみなど対極的な情緒や態度を示す心的体験を両価性/アンビバレンス︵ambivalence︶という。ブロイアーは今でいう統合失調症の心性をあらわす語として用いたが、フロイトは神経症や正常な人の情緒のあり方にも使用範囲を広げ、いまでも後者の用い方が一般化している。精神力動[編集]

心的な力と力の葛藤がくりひろげるダイナミズムを精神力動︵psychodynamics︶といい、のちにアメリカで発展した力動精神医学の基盤となった。フロイトの心的決定論によれば、正常な人も精神病的な人も、幼児も成人も、みな同一の心的法則にしたがって精神活動が営まれており、このことを精神力動連続性の原理という。心的決定論[編集]

フロイトの﹁心の現象は、すべて無意識の心的な法則にしたがっている﹂という主張を心的決定論︵psychic determinism︶といい、これをもとに神経症、夢、失錯行為などの無意識の中での意味が明らかにされていった。疾病利得[編集]

病いであることから得られる利益。フロイトによれば、心的な苦痛を回避するために内的葛藤を抑圧し、その結果神経症のような症状へ逃避する第一次疾病利得︵primary gain︶と、疾病であることで周囲の者や社会から同情・慰め・補償などを得る第二次疾病利得︵secondary gain︶とに分けられる。精神療法では、これら疾病利得に由来する抵抗を解決し、患者の自我がふたたび現実に立ち戻れるようにすることが治療目標とされる。治療者の分別[編集]

倫理というよりも、精神分析という行為を成り立たせる要件の一つとして、フロイトは治療関係における治療者の分別︵独: arztliche Diskretion︶を説いた。治療者の中立性、治療契約の遵守、治療内の秘密の厳守、患者を私的な願望や要求の対象にしないこと、患者も治療者も一定の禁欲を互いに守ること︵禁欲規則︶、患者の自発性と訴えの真実性を最優先すべく治療者の受け身性︵英: Passivity︶を維持すること、などがその内容である。 これに対しては、﹁治療者も一人間なのだから難しい﹂﹁科学的でない﹂といった反論が、フロイトの弟子のあいだからも続出した。一方では、たとえば治療技法を用いれば、治療者の解釈を患者が受け容れない場合、﹁それは治療抵抗だ﹂﹁否認だ﹂だということによって患者の思想や人生をも操作・支配できることになるので、この概念は重要な臨床上の指標として機能するものである。ただし後にフェレンツィ・シャーンドルなど積極技法を行ったりと、それに従わない人も出てくるようになった。事後性[編集]

精神分析的な治療を成り立たせる重要な概念の一つ。 ある出来事を経験したとき、まだその経験の意味を味わうだけの心の準備が整っていないために、そのとき同時的にはその経験の意味を理解できないことが多い。しかし後になって、その意味を咀嚼する力が培われてきて、過去の出来事の意味を理解することができる。これを遡行作用︵deferred action︶と呼ぶが、これを可能にしている、さかのぼって過去の出来事の意味を理解する心の作用を事後性︵独:Nachträglichkeit︶という。これなしでは、自由連想法その他で過去の回想をおこなっても、なんら治療的な力にならない。心的外傷[編集]

その個体が心的に耐えられないほどの破壊や侵襲を受け、そのために生じた心的機能の破綻が、長いあいだ修復されることなく、その結果さまざまな悪影響を心身に色濃く残す場合、破壊や侵襲のもととなった出来事を個体にとっての心的外傷︵トラウマ:trauma︶という。 フロイトの初期の治療活動では、心的外傷はおおいに注目されていたが、やがて﹃夢判断﹄以降には、﹁こんなに外傷を受けた患者が多いわけがない。これはクライエントの幻想である﹂といったふうに、フロイトのなかで外傷概念に対する後退が起こった。ジャネが心的外傷の研究を続けたものの、1930年代は精神医学界を含めて、総じて心的外傷というものを集団否認している時代であった。やがて、第二次世界大戦やインドシナ戦争から帰還した兵士たちが戦争後ストレス症候群︵ASD︶などの症状を呈するにいたり、ふたたび心的外傷の研究が行なわれるようになっていった。発展概念︵フロイト以後︶[編集]

自我境界[編集]

フェダーンは、個々の体験のなかで自己の内と外を識別する境界線を自我境界︵英: ego boundary︶と呼んだ。自我境界は流動的であり、その体験が自我化されるかいなかによって規定され、たとえば統合失調症の自我障害は、この自我境界の引き方の障害であるとされる。近年では、自我境界はさらに皮膚自我の機能の研究として新たな展開を遂げている。自己愛[編集]

フロイトは幼児が発達する段階において存在する根源的な一次的自己愛と、一度発達してから退行することによって生じたり、何らかの原因によって自我にリビドーが戻ってきて生じる二次的自己愛を区別した。 前者は自体愛と呼ばれるものであり、身体の各部位にリビドーを備給する幼児期段階において発達する。後者は自我が成立してから発生するものと考えられており、対象に向かうはずのリビドーが自我に戻ってくる事によって生じる現象として考えられている。 フロイトは自体愛を人間の発達において必然的なものとして理解した。それは自己愛も同様に発達においては必然的に生じるものであるが、成人になってから生じる自己愛は病的であると考えている。 自己愛は抑うつの理解や精神分裂病の理解によって特に注意深く考えられるようになった︵﹃喪とメランコリー﹄および﹃シュレーバー症例﹄︶。基本的にフロイトは自体愛―自己愛―対象愛という発達ラインを考えており、そのために自己愛は病的であり、成人した人間は対象愛、つまりリビドーが対象へ向かっているのが正常であると考えた。 ハインツ・コフートが自己愛の正常な発達を主張するまでは、精神分析では自己愛は病的なものとして理解されていた嫌いがある。自我心理学でも自己愛理解はそのままにされていたのであり、ハインツ・コフートが自己愛の理解を見直すまでは以前病的なものとして理解されていた。後に自己愛はパーソナリティ障害の理解において、対象関係論や自己心理学によって非常に注目されるようになる。 また、クライン学派においては、一次的自己愛の概念はなく、最早期から対象関係は成立していると考えられている。そして、その自己愛は羨望と結びつき、破壊的な様相を呈するようになるとローゼンフェルドは述べている。このことは様々な苦痛から防衛するために、高度に組織化された自己構造として理論化されていった。その後シュタイナーは自己愛構造体をさらに整理し、妄想分裂ポジションと抑うつポジションの間にあり、双方の苦痛を回避するための避難所としての病理的組織化の理論を展開した。病理的組織化により、嗜癖的にその状態にひきこもり、倒錯的な満足の中で成長することを妨げる大きな要因となると指摘した[2]。自己[編集]

精神分析では、心の働きの主体としての自我(羅: ego)と、日常的な経験で「自分」として意識される自己(英: self)を区別する。

精神分析においては「自己」と言う言葉は殆ど使われていない。フロイトの初期の研究においては、自我は自己と同等の意味合いに近く使われていたが、後の研究では自己という言葉は明確に自我と区別されるようになった。事実フロイト自身は「自己」という概念にあまり注目していなかったようである。フロイトの書物では、自己という言葉を精神分析における明確な概念としては使用した事はなく、全集には僅か15回ほどしか使っていないと言われている。

後の対象関係論や自我心理学において、自己は自我と明確に異なる「自己のイメージ・自己表象」として理解されるようになる。メラニー・クラインにおいても自我と自己のその意味の混同は行われており、明確な区別は近年になってからである。

正確な自己の定義は上記の通りであるが、自己心理学では自己の定義は異なる(ただし明確な定義は行われていない)。自我との区別は、よく言われる違いは、自我は心的「構造」であり、「機能」である。自己は自我の「内容」または「自分のイメージ」である。

自己という概念が本格的に理論の中に組み込んで、その概念を中心にしたのは、精神分析学の本流ではなくて、むしろフロイトから離反したユングや精神分析学とは関係ないロジャースなどである。自我心理学において自己を重要視するようになったのはエリクソンやハインツ・コフートなどの近年の精神分析学においてであるといわれている。

自己同一性[編集]

自己がつねに一貫した存在であるという内的な体験を自己同一性(英: Identity)という。エリク・H・エリクソンが規定した自己同一性の定義には、自分による主観的な自己という意味だけではなく、身分証明書にたとえられるような社会や他者が承認する自己、すなわち客観的な現実性を持つ自己も含まれる。民族、家族、会社などどこかの集団に帰属する自己、「○○としての私」を統合するものは自我同一性(英: Ego Identity)と呼ばれる。

よく言われるパーソナリティ(広く言えば性格)との違いは、自己同一性(アイデンティティ)は社会的な文化的な性質を含んでいるものとされる。そのためエリクソンの発達理論やその概念では社会や文化との関係性が欠かせないものとなっている。

ただしこの自己同一性(もしくは自我同一性、アイデンティティと呼ばれるもの)はエリク・エリクソン以外の精神分析学派にとって非常に定義の難しいものとされ、またその理論の曖昧さや矛盾も指摘されている。例えば自我心理学においては自我と自己の発達ラインは異なるのであり、同じ領域で語る事は出来ない。

また同一性(アイデンティティ)という性質は自己にのみ適切に当てはめる事が出来るが、自我には当てはめる事が出来ないとされている。何故ならば自我は子供がそれなりに成長した後に出来る、基本的にあまり変形する事のない心の構造だからである。そのような心の構造に対して同一性という概念を導入する事には厳密な精神分析理論においては非常に疑問の持たれている事である。このように現代では比較的多く使われる概念であるが、その使用はエリク・エリクソンの精神分析理論に限定されているようである。

パーソナリティ[編集]

フロイト以後の精神分析の発展 [編集]

狭義には、精神分析はフロイト理論のみを指すが、広義には、フロイト理論の流れをくんだ様々な分派を総称して指す。フロイト以後、彼の弟子たちはそれぞれの視点からフロイト理論を批判しつつこれを継承し、新たな理論を発展させていった。対象とする疾患も、フロイトが主に取り組んだ成人の神経症にとどまらず、子供、老人、精神病、境界例へと広がっていった。発達障害や精神病圏の患者に対してはその成果は芳しくなかったが、境界例に対してはその理解を飛躍的に進展させる成果をあげている。 アメリカではジェイコブソンが、1960年代に自己と対象の相互関係にかかわる発達論を展開し、自己とは何か、対象はどのように心のなかに存在するか、などについて明らかにしていった。同時にフロイトにおける自己愛の概念を批判し、独自の自己愛論を展開した。これは自我心理学と対象関係論の違いと共通点を明らかにし、精神分析の理論を包括的に統合する上で大きな役割を果たした。 またハインツ・ハルトマンは自我には自律性の領域がある事や、自我の現実への適応に関して考察する事で、フロイトの自我心理学を理論的に精緻にしていった。 フランスにおいて、ジャック・ラカンは﹁フロイトに還れ﹂︵仏:Le retour à Freud︶というスローガンを掲げ、フロイトを構造主義的に読み直す作業を進め、フロイトにおける用語や概念、言語感覚の特徴などを解き明かしていった。 フロイト以後の分派は、古典的フロイト派、クライン派、対人関係学派、自我心理学、新フロイト派、対象関係論、自己心理学、パリ・フロイト派が代表的である。フロイトの継承者[編集]

●アンナ・フロイト ●カール・アブラハム ●アーネスト・ジョーンズ ●メラニー・クライン ●ドナルド・ウィニコット ●ウィルフレッド・ビオン ●ジャック・ラカンフロイトからの離反者[編集]

●アルフレッド・アドラー ●カール・グスタフ・ユング ●フェレンツィ・シャーンドル ●ヴィルヘルム・ライヒ ●オットー・ランク ユングの分析心理学や、アドラーの個人心理学は、理論上の相違が大きいため、狭義の精神分析には分類されていない。しかし、無意識の存在を想定していることから、深層心理学の一派として分類される。 日本では上記の自我心理学と対象関係論の紹介とその研究が中心となって行われている。特にフロイトの直属の流れを汲む精神分析理論がその紹介の中心となっている。精神病理に関しては投薬治療による脳精神医学的アプローチによる治療が大勢となっているので、精神分析は独自の発展を遂げているわけではなく、海外の精神分析の文献を紹介したり、それらを吸収するのが基本となっている。精神分析への批判と議論[編集]

有効性への批判[編集]

古い時代の精神分析では、精神科疾患に対する診断が各国、各地、各個人医によってバラバラであった時代が長く続いた。したがって同一の患者が、日本で、ドイツで、アメリカで、アフリカで、まったく別の診断を下されるという事になり、国内でも東大式診断、京大式診断をはじめとする分裂した診断が普通に行われていた︵正しくは現在もそうである︶。 当然のことながら治療結果に関する測定方法論も寄せ集めやでたらめであり、それらの時代の治療への肯定も否定も、ほとんど全て科学的立証として無意味なものであった。精神分析を肯定する論文も、否定する論文も、ほとんどはこれらばらばらの診断基準、恣意の治療結果測定基準から来るもので、それゆえに様々な心理療法が、異なる学派の心理療法の専門家は他の学派の心理療法の専門家を自由に批判した。しかし今日のエビデンスベイスドの理念に従えば、それら古い時代の肯定・否定的文章のどちらからも、臨床的効力に関して言及できることは何一つない。 例えば指導的なアメリカ人精神科医であるE. Fuller Torreyは、その著書﹁Witchdoctors and Psychiatrists﹂(1986)の中で、精神分析の理論は伝統的な土着の﹁呪術医﹂やErhard Seminars Training(EST)のようなオルタナティブな近代﹁カルト﹂と同程度にしか科学的根拠がない、と述べているが、1980年代のアメリカの精神科医学は今日からみて幾らか呪術的であり、今日の精神科医学も後世から見ればずいぶん呪術的と言われるであろう。ただしいまだに脳の内部での物理的現象がどのように心理的に具現化するかは解明されておらず、今日の精神科医学も雑誌Scienceに載ったローゼンハン実験︵Rosenhan experiment︶など仮病の精神病と実際の精神病の区別をつけることができない状態にあることが明らかになっている (Rosenhan, D.L. (1973). On being sane in insane places. Science, 179, 70, pp. 250-8)。 しかしながら、エビデンスベイスド時代の精神分析の有効性については、さまざまな疾患に対しての臨床効果の研究がなされており、パーソナリティ障害などに対して、RCTやメタ分析、系統的レビューによって、効果が確かめられている︵例えば、F,Leichsenring&S,Rabung 2008やJ,Shedler 2010︶。理論や用語への批判[編集]

科学的研究に関するサーベイが示すところによれば、フロイトのいう口唇期︵oral phase︶、肛門期︵anal phase︶、エディプス期︵Oedipal phase︶・男根期︵phallic phase︶、性器期︵genital phase︶がパーソナリティの傾向として観測されるものの、これらが子供の発達段階として現れる事も観察できないし、子供時代の経験が成人してからの傾向に影響する事も観察できない (Fisher & Greenberg, 1977, p399)。 精神分析学に対する初期の、だが重要な批判として、精神分析学が定量化や実験にほとんど基づいておらず、理論の大半が病院でのケーススタディに基づいている、というものがある。 それに対し、行動療法や認知療法といった他の心理療法は実験的妥当性をもっと考慮している (Morley et al. 1999)。 なかには、フロイトの治療業績のいくつかは、---Anna Oの有名な奇跡すら---、捏造であると告発する者もいる (Borch-Jacobsen 1996)。 精神分析学の概念を定量的かつ学術的に分析している心理学者や精神科医の中には、この種の批判をするものが増えている。 しかし、こうした発達段階に対する批判が、近代精神分析学に対する決定的な批判だと思ってはならない。 近代精神分析学の理論と実践にとっての決定的な批判になり得るのは、無意識や感情転移に対するものである。﹁無意識﹂の概念に対する疑念として、人間の行動なら観察できるが、人間の心理は推測しかできない、というものがある。よく精神分析に親密な立場の者は、実験心理学や社会心理学の学部生や大学院生にとって無意識はホットなトピックである︵ようやくホットなトピックになってきた。追いついてきた︶と表現し、どうやらそれは、implicit attitude measures、fMRI、PET scansなどのindirect testの事を﹁無意識﹂の研究だと勘違いしているようだが、それはつまり本人たちが無意識を理解していないということの表現として、実験心理学者や社会心理学者の卵に理解されている。 酷く歪曲する精神分析家は厳格な行動主義者の、古典的条件付けの元となる系統発生的随伴性をも無意識と読み替えて行動主義者の顰蹙を買っていたり、近年の莫大な神経科学の成果を、精神分析学の理論にそった形で歪曲することで、精神分析学を時代遅れのものにするまいと努力したが、徒労に終わった。ポパーの科学哲学からの批判[編集]

科学哲学者のカール・ポパーは、反証可能性を持つかどうかを﹁真の科学﹂であるかどうかを見分ける基準として提唱しており、それ故彼は精神分析学は科学ではなくて疑似科学に過ぎないと断じた。ポパーのいう科学理論とは、それが誤っていることが検証できる理論、即ちそれを反証することができる理論のことである。その意味では例えば特定の恋人の関係の理論︵例‥浮気が無かったこと︶が明確に反証︵例‥第三者との性交という事実︶できるのであればポパー的には科学である。 ポパーら科学哲学および自然科学者が問題にしているのは、データを数値化できるかどうかではなく、精神分析の理論が批判可能性に開かれており経験に照らして自らが誤っている可能性を認める余地を有しているか否か、である。心的現象が物理的現象と異なった心的法則によって決定されているという精神分析の主張は、ともすると物理的領域からの心的領域の独立に訴えて経験的反駁を最初から不可能にする傾向を帯びやすい。フロイトが見出したと主張するような心的法則は、どのような観察が得られたときに、やはり誤っていたのだ、と結論付けられるのだろうか。そしてそのように判断する原理的基準はどのようなものか。これらに精神分析が答えを与えられない限り、ポパーの科学哲学からは、精神分析は科学とは認められない。 むろん、医学的に重要なのは精神病が明確に治療されたとの確定は存在するのか、であるだろう。これは精神分析が精神疾病に対する治療効果を有する、という精神分析の根幹的主張が反駁に開かれているかを決する重大な基準である。もし、それが曖昧であれば、常識的には疾病が治癒したとは見なしえない場合でも﹁精神分析的観点からは立派に治癒した結果である﹂という主張が通りかねない。これは精神分析の科学性を当然に危うくする、とされる。 もっとも、いかに反証可能性が科学にとって重要な特徴であるとしても、科学と疑似科学の差異は段階的なものであるため、近代の科学哲学者の多くは科学と非科学を絶対的に線引きする事は不可能だと考えており、例えばデュエムやクワインは﹁ある仮説を反証する決定的な実験などはそもそも存在しない﹂と主張している︵デュエム-クワイン・テーゼ︶。ただし、ポパーはこのテーゼに対する再反論も行なっているし、明確な線引きが不可能である︵どちらとも決しがたい境界事例がある︶ということは、明らかに疑似科学でしかない理論があるということを否定するものではまったくない。このような観点から科学哲学者の多くは精神分析に懐疑的である。脳科学からの批判[編集]

精神分析による人類学・民俗学研究への批判[編集]

精神分析を医学以外の分野に応用した際に精神分析の誤りが露呈してしまう事がある。 例えばフロイト自身が﹃トーテムとタブー﹄という宗教の起源を論じた本を書いたが、リヴァース[要曖昧さ回避]、ボアズ、クローバー、マリノフスキー、シュミット、そしてレヴィ=ストロースといった人類学者達はこれを馬鹿げてると公言してはばからなかったし、権威ある宗教学者エリアーデによると、この本は研究書というよりも﹁手におえないゴシップ小説﹂で、書かれている事も﹁気違いじみた仮説﹂にすぎないと断じた︵﹃オカルティズム・魔術・文化流行﹄、ミルチア・エリアーデ︶。また、フロイト自身もこの本で主張したことが憶測にすぎないことを自覚していた[3]。 また精神分析学者のエーリヒ・フロムやブルーノ・ベッテルハイム等は﹃赤ずきん﹄をはじめとしたメルヘンを読んで精神分析的解釈をし、民間伝承や民俗学に関して様々な考察をしたが、これらは間違ったものが多かった。 なぜなら今日知られている﹃赤ずきん﹄の話の内容の多くはシャルル・ペローが創作したものであって歴史が浅いので、それを読んでも民俗学的知識が得られるはずがなかったのである。例えば﹃赤ずきん﹄に出てくるずきんの赤さをフロムは﹁月経の血﹂、ベッテルハイムは﹁荒々しい性的衝動﹂と解釈したが、ずきんを赤くしたのはペローのアイデアであった。 また相互に矛盾した解釈も多く、﹃白雪姫﹄の中で白雪姫が逃した狩人はベッテルハイムによれば﹁エディプス期の少女にとっての理想的な父親像﹂であったが、ビルクボイザーによれば﹁女性の心中にある男性的性質﹂であったし、七人の小人はベッテルハイムによれば﹁白雪姫という太陽の回りをまわる七つの惑星﹂であるが、ビルクボイザーによれば小人達は﹁深みに隠れた財宝(=王子)を探す創造的行為﹂の象徴であった。 メルヘン学者のロバート・ダーントンは彼らを批判し、﹁精神分析学者のフロム氏は存在しない象徴を超人的な敏感さで嗅ぎとって、架空の精神世界へ我々を導こうとした﹂と述べた︵参考‥鈴木晶﹃グリム童話﹄。ダーントンの言葉はこの本から引用。︶。 さらに、フロイトの継承者を自称し、ポストモダニズムの思想家としても知られるジャック・ラカンは、数学の概念であるトポロジーを神経症と関連づけ、また、虚数と無理数を混同するなどした。このため、それらを全くのデタラメであるとして、物理学者アラン・ソーカルから批判された︵ソーカル事件を参照︶。記憶論争[編集]

1980年頃にアメリカでは、催眠などを用いた回復記憶セラピーにより、偽りの性的虐待の記憶︵虚偽記憶/false memory︶を植え付けられ、家族関係が崩壊し、それに加えて甚大な精神的苦痛を受けたとして、多くのセラピストやカウンセラーが訴えられ敗訴した。 これは精神分析への批判というよりも、フロイト初期の理論を援用した心理療法への批判である。しかし当時においては実際に多くの人が記憶回復によって﹁性的な虐待をされた!﹂と親を非難したり、またそれによって家族が崩壊するような事が続発したため、精神分析自体に対する批判へとつながった。ただし法廷の中と外では、この記憶戦争︵Memory War︶に対する評価は大きく異なっている︵参照:過誤記憶︶。人文学的一般教養としての精神分析[編集]

臨床療法としての精神分析は、現在では医学の世界では広い支持を得ているとは言えない。

一方で、思想としての精神分析理論は主に、精神医学の現状をキャッチアップできていない文化系の批評からは、未だに引用されている。

そのことに注目した現代哲学者のミシェル・フーコーなどは精神分析を純粋な学問とはいえない一種のリベラル・アート(liberal art=教養)のようなものと捉えるべきだと主張している。[要出典]

現在の精神分析[編集]

科学的心理学と精神分析の統合[編集]

近年においてはフロイトの創設した精神分析もかなり装いを変え、かなり多量に科学的な心理学や脳科学からの見地を取り入れている。精神分析学――特にフロイトの考えた理論などはかなり非科学的なものであり、個人的な主張に変わらないとする部分が大きい。しかし現在もその理論の有効性は一部受け入れられているのもある。その代表例が心的葛藤や心的外傷などであり、これは臨床心理学に大きな見方をもたらした。

現在の精神分析はほぼ実験心理学と同じような見地に近づきつつある。それは臨床の観察や経験からデータを蓄積し、それを提示するというものである。常に検証出来るようにそのデータやそれから得られた一般的見解はいつでも反証できるようになっている。また精神分析は基本的に臨床での経験から得られた治癒理論であるという点で、基礎概念からなる理論の完全性のみを語る哲学などの人文科学とは違う事から、近年では科学的な検証態度を保ちながらも、最も重要な点――患者を治療する事が出来る理論としてさらに研究・発展し続けている。

臨床での利用[編集]

精神分析擁護派の斎藤環は、「いまや精神分析は、効果の疑わしい過去の治療法として...緩慢な死を迎えつつある」と述べている。[4]

脚注[編集]

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- ^ "前身は ... 国際精神分析学会仙台支部と東京支部 ... 日本精神分析協会は、フロイトが創始した国際精神分析学会に認定されているわが国唯一の精神分析組織として活動を続けています。" 日本精神分析協会. 私たちについて. 日本精神分析協会ホームページ. 2024-03-16閲覧.

- ^ "本学会は設立当初、国際精神分析協会 ... の日本支部の機能ももっていましたが、1980年代にこの日本支部は学会から独立して日本精神分析協会を組織しました。 ... 私たちの日本精神分析学会という学術組織のあり方は日本独自のものです。それは、精神分析の考え方を基盤として多様な臨床活動を実践している臨床家の集まりです。" 鈴木. (2024). 会長挨拶. 日本精神分析学会ホームページ. 2024-03-16閲覧.