葛飾応為

表示

| 葛飾 応為 | |

|---|---|

1840年代中頃の葛飾応為、露木為一筆 | |

| 出生地 |

|

| 配偶者 | 南沢等明(離別) |

| 芸術分野 | 浮世絵 |

葛飾 応為[注釈 1]︵かつしか おうい、生没年不詳︶は、江戸時代後期の浮世絵師。葛飾北斎の三女。応為は号︵画号︶で、名は栄︵えい︶と言い、お栄︵おえい、阿栄、應栄とも︶、栄女︵えいじょ︶とも記された。

葛飾応為﹃月下砧打美人図﹄

北斎には2人の息子と3人の娘︵一説に4人︶がいた。三女だった応為は、3代目堤等琳の門人の南沢等明に嫁したが、針仕事をほとんどせず、父譲りの画才と性格から等明の描いた絵の稚拙さを笑ったため、離縁されてしまう[1]。出戻った応為は、北斎の制作助手も務めたとされている[2]。顎が出ていたため、北斎は﹁アゴ﹂と呼んでいたという[3]。80歳後半の北斎自筆の書簡でも応為を﹁腮の四角ナ女﹂と評し、自身の横顔と尖った顎の応為の似顔絵が添えられている[注釈 2]。なお、北斎の門人の露木為一による﹃北斎仮宅写生図﹄にも、北斎と応為の肖像が描かれている︵﹁北斎仮宅之図﹂ 紙本墨画 国立国会図書館所蔵︶。

初作は文化7年︵1810年︶を下らない時期と推定される﹃狂歌国尽﹄の挿絵と見られる[要出典]。同じく北斎の娘と言われる画人の葛飾辰女は、手や髪の描き方が酷似し、応為の若い時の画号で、同一人物とする説が有力である[注釈 3]。

特に美人画に優れ、北斎の肉筆美人画の代作をしたともいわれている[4]。また、北斎の春画においても、彩色を担当したとされる。北斎は﹁美人画にかけては応為には敵わない。彼女は妙々と描き、よく画法に適っている﹂と語ったと伝えられている[5]。同時代人で北斎に私淑していた渓斎英泉も、自著﹃旡名翁随筆﹄︵天保4年︵1833年︶刊︶の﹁葛飾為一系図﹂で、﹁女子栄女、画を善す、父に従いて今専ら絵師をなす、名手なり﹂と評している。またこの記述から、天保初め頃には応為は出戻っており、北斎晩年の20年近く同居していたと推察できる。

晩年は仏門に帰依し、安政2年から3年︵1855年 - 1856年︶頃、加賀前田家に扶持されて[要出典]金沢にて67歳で没したとも、晩年北斎が招かれた小布施で亡くなったともされる[6]。一方で虚心は、﹃浮世絵師便覧﹄︵明治26年︶で、慶応年間まで生きていた可能性を示唆している。

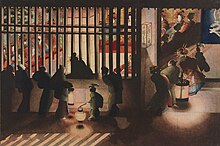

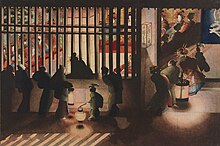

葛飾応為﹃吉原格子先之図﹄

葛飾応為﹃三曲合奏図﹄

現存する作品は十数点と非常に少ない。誇張した明暗法と細密描写に優れた肉筆画が残る。木版画で応為作と認められているのは、弘化4年︵1847年︶刊行の絵本﹃絵入日用女重宝句﹄︵高井蘭山作︶と嘉永元年︵1848年︶刊行の﹃煎茶手引の種﹄︵山本山主人作︶所収の図のみである。70歳近くまで生きたとされる彼女の作品数が少なすぎることから、﹁北斎作﹂とされる作品の中には実際は応為の作もしくは北斎との共作が相当数あると考えられている。特に北斎80歳以降の落款をもつ肉筆画には、彩色が若々しく、精緻に過ぎる作品がしばしば見られ、こうした作品を応為の代筆とする意見もある[11]。また、北斎筆とされる春画﹁絵本ついの雛形﹂を、応為の筆とする説もある[注釈 4]。

概要[編集]

人物[編集]

﹁応為﹂の画号は、北斎が娘を﹁オーイ﹂と呼んだので、それをそのまま号としたとも、逆に北斎を﹁オーイ、オーイ親父ドノ﹂と大津絵節から取って呼んだからという説[2]や、あるいは北斎の号の一つ﹁為一﹂にあやかり、﹁為一に応ずる﹂の意を込めて﹁応為﹂と号したとする説もある[要出典]。 応為の性格は、父の北斎に似る面が多く、やや慎みを欠いており、男のような気質で任侠風を好んだという。衣食の貧しさを苦にすることはなかった。絵の他にも、占いに凝ってみたり、茯苓を飲んで女仙人になることに憧れてみたり、小さな豆人形を作り売りだして小金を儲けるなどしたという[7]。北斎の弟子、露木為一の証言では、応為は北斎に似ていたが、北斎と違って煙草と酒を嗜んだという。ある日、北斎の描いていた絵の上に吸っていた煙管から煙草の火種を落としたことがあり[8]、これを大変後悔して一旦禁煙したもの、しばらくしてまた元に戻ってしまったという[9]。 また応為にも弟子がおり、たいてい商家や武家の娘で、いわば家庭教師として訪問して絵を教えていたようである[3]。露木が﹁先生に入門して長く画を書いているが、まだうまく描けない﹂と嘆いていると、応為が笑って﹁おやじなんて子供の時から80幾つになるまで毎日描いているけれど、この前なんか腕組みしたかと思うと、猫一匹すら描けねえと、涙ながして嘆いてるんだ。何事も自分が及ばないといやになる時が上達する時なんだ﹂と言い、そばで聞いていた北斎も﹁まったくその通り、まったくその通り﹂と賛同したという[10]。 斎藤月岑の日記によれば、お栄は料理の支度をしたことがなく、また食事が終わると食器を片付けることなく放ったらかしにしている。この親子︵北斎とお栄︶は生魚をもらうと調理が面倒なため他者にあげてしまう、という。作品[編集]

作品一覧[編集]

| 作品名 | 技法 | 形状・員数 | 寸法(縦×横cm) | 所有者 | 年代 | 落款・印章 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月下砧打美人図[注釈 5]げっか きぬたうち びじんず) | 紙本[注釈 6]著色[注釈 7] | 1幅 | 113.4×31.1 | 東京国立博物館 | 款記「應為栄女筆」/「應」白文方印 | 満月に照らされ女性が砧を打つ場面。月夜に砧を打つ図は白居易の詩「聞夜砧」に由来し、夫を思いながら砧を打つ妻の情愛を象徴的に表す。後述の作品と比べて色彩が抑制的で癖が少ないことから、比較的早期の作品か。なお、本図の落款部分は後人が一度削り取ろうとして途中でやめたような痕跡があり、ある時所蔵していた人物が新たに北斎の落款を入れて売ろうと企図していたと想像される[注釈 8]。 | |

| 吉原格子先之図(よしわら こうしさきのず) | 紙本著色 | 1幅 | 26.3x39.4 | 浮世絵 太田記念美術館 | 1818-44年(文政-天保年間)頃 | 無款(画中3つの提灯に「應」「為」「榮」) | 吉原遊廓の妓楼・和泉屋で、往来に面して花魁たちが室内に居並ぶ「張見世」の様子を描く。店や客が持った複数の提灯から生まれる幻想的な光と影が、観者に強い印象を与える。紙の寸法や日本人の生活に取材した画題が、カピタンの依頼により北斎工房が手がけた水彩画(ライデン国立民族学博物館およびパリ国立図書館蔵)と一致することから、本作もオランダ人からの依頼によって描かれたが、何らかの理由により日本に留まった可能性が考えられる[注釈 9]。 |

| 春夜美人図(しゅんや びじんず)または夜桜美人図(よざくら びじんず) | 絹本[注釈 10]著色 | 1幅 | 88.8x34.5 | メナード美術館 | 無款 | 無款だが、北斎派風の女性描写や、明暗の付け方、灯籠などの細部の描写が他の応為作品と共通することから、応為筆だとほぼ認められている作品。元禄時代に活躍した女流歌人・秋色女を描いた作品だと考えられる[注釈 11]。 | |

| 百合図(ゆり ず) | 絹本著色 | 1面(貼交屏風一隻のうち) | 個人(北斎館寄託) | 款記「應ゐ栄女筆」/「應」白文方印 | |||

| 竹林の富士図(ちくりん のふじ ず) | 絹本著色 | 1幅 | 個人 | 款記「應為栄女筆」/「富士山」形印 | 元々知られていた伝北斎・伝応為の「竹林の富士図」双幅[注釈 12]とは別作品。図柄は殆ど同じで落款がなければ区別できないが、本図の款記の文字はしっかりしているのに対し、双幅の方は書体が雑で、富士山形の印も似せているが別印である。 | ||

| 三曲合奏図[注釈 13]さんきょくがっそう ず、英語題名 "Pictorial evidence for sankyoku gassou") | 絹本著色 | 1幅 | 46.5×67.5 | ボストン美術館(米国) | 款記「應ゐ酔女筆」/「應ゐ」白文方印 | 中央の遊女が琴、右側の芸者が三味線、左側の町娘が胡弓をひく。「三曲合奏」とは、「琴・三味線・胡弓(または尺八)のこと、またその合奏」の意味だが、浮世絵ではもっぱら尺八ではなく胡弓で描かれ、複数の絵師が同画題を手がけている。身分が異なる女性が一度に合奏するという現実ではなかったであろう場面だが、これは中国の伝統的な画題である「三酸図[注釈 14]」にならったとも考えられる。見事な彩色もさることながら、横長の絹本に、3人の女性に楽器を持たせ、破錠無く画面全体を作り上げており、応為の高い画力を見て取ることが出来る。なお、イタリアのキヨッソーネ東洋美術館にも伝応為の同名作品(英語題名 "Trio of women playing the shaminen,kokyu andkoto")が所蔵されているが、全体に雑で、女性の帯や衣などが異なり、琴の弦の数が1、2本多い(ボストン本は13弦)ことから、本図の模倣品とする説がある[12]。 | |

| 関羽割臂図[13](かんう かっぴ ず、英語題名 "Operating on Guan Yu's Arm") | 絹本著色 | 1幅 | 140.2×68.2 | クリーブランド美術館(米国) | 款記「應為栄女筆」/「葛しか」白文方印 | 現在知られる応為落款の作品中、最も大きい作品。右腕に毒矢を受けた関羽を、名医・華陀が小刀で骨に付いた毒を削り取って治療する場面。池田東籬亭作、二代目葛飾戴斗画、天保10年(1839年)3月序『通俗絵本三国志』5編8巻の挿絵を典拠としており、制作はそれ以降と見なせる。応為の落款がなければ女性が描いたとは思えないほど力強く、周囲の男たちの苦悶する表情や滴り落ちる血の描写は生々しさに満ちている。なお、捺されている「葛しか」白文方印は、北斎が使用していた印である。「葛しか」印は3種類確認されており、本作品のものは北斎81歳から88歳まで使用した印である。当時、応為と北斎は同居していたから北斎使用印を用いているのも不自然ではないが、ここでわざわざ用いているのは北斎の指導下で制作されたのを暗示しているとも考えられる。元々は松代藩にあった作品とされるが、昭和初期には東京にもたらされていたようだ。その後、金子孚水ら複数人の手を経て麻生美術工芸館の所蔵となるが、同館は閉館し平成10年(1998年)10月ニューヨークでオークションにかけられる。この時の予想落札価格は4〜6万ドルだったが、実際には16万7500ドルで落札された。現在はクリーブランド美術館に収まっている。 |

応為が登場する作品[編集]

●矢代静一﹃北齋漫畫﹄︵1973年、河出書房新社︶ ●﹃北斎漫画﹄︵1981年、新藤兼人監督︶ 上記戯曲を原作とする映画。演:田中裕子。 ●上村一夫﹃狂人関係﹄青林堂、1977年 ●﹃必殺からくり人・富嶽百景殺し旅﹄(1978年、朝日放送) 演:吉田日出子。 ●山本昌代﹃応為坦坦録﹄河出書房新社、1984年 のち文庫 ●杉浦日向子﹃百日紅︵さるすべり︶﹄漫画作品 ●﹃百日紅 ~Miss HOKUSAI~﹄上記を原作とするアニメ映画。声:杏。 ●トミイ大塚﹃お栄と鉄蔵 応為・北斎大江戸草子﹄漫画作品 ●キャサリン・ゴヴィエ︵Katherine Govier︶﹃北斎と応為﹄︵The Ghost Brush︶ ●松阪﹃北斎のむすめ。﹄漫画作︵まんがタイムオリジナル、2015年2月号 - 2018年6月号、芳文社/まんがタイムコミックス全3巻︶ ●朝井まかて﹃眩︵くらら︶﹄︵2016年3月、新潮社︶ ●﹃眩〜北斎の娘〜﹄︵2017年、NHK総合︶ 上記を原作とするNHKドラマ、演:宮﨑あおい[14]。 ●高井忍﹃浮世絵師の遊戯 新説東洲斎写楽﹄︵2016年11月、文芸社︶ ●高井忍﹃近江屋 一八六七年 百五十年の真相﹄︵2017年11月、文芸社︶ ●長田育恵﹃燦々﹄2016年 戯曲︵同年﹁てがみ座﹂にて舞台化︶ ●ねじめ正一﹃シーボルトの眼﹄︵2004年5月、集英社︶ ●﹃おんな北斎〜天才浮世絵師は、二人いた!﹄︵2010年、読売テレビ︶ 演:吉田羊。 ●大柿ロクロウ﹃シノビノ﹄漫画作品︵週刊少年サンデー、2017年7月 - 小学館︶ ●﹃クラッシュフィーバー﹄ソーシャルゲーム︵2019年、ワンダープラネット︶のユニット葛飾北斎のESHI-AIとして登場。 ●﹃Fate/Grand Order﹄ソーシャルゲーム︵2018年、TYPE-MOON︶フォーリナーのサーヴァント葛飾北斎の本体として登場。声:ゆかな。 ●﹃ねこねこ日本史﹄テレビアニメ︵2016年-、Eテレ、第60話、葛飾北斎の回︶声:内田彩。 ●﹃HOKUSAI﹄映画︵2020年、S.D.P︶演:河原れん。脚注[編集]

注釈[編集]

(一)^ ﹁応﹂は正字﹁應﹂が用いられたと考えられるが、基本的に省略する。

(二)^ 島根県立美術館編集・発行 ﹃永田生慈 北斎コレクション一〇〇選﹄ 2019年2月8日、第99図。

(三)^ 久保田︵1995︶など。美術史家の小林忠もこれを支持している︵﹃江戸の浮世絵﹄ 藝華書院、2009年、p.362、ISBN 978-4-9904055-1-9︶。

(四)^ この本は序一丁・付文二丁を付した大錦横版12図1帖の組物。このうち、炬燵の中で戯れる男女図に描かれた書物の表紙に、﹃陰陽和合玉門榮︵改行︶紫色雁高作・女性陰水書﹄とある。﹁紫色雁高﹂はかつて北斎が名乗った隠号で、この本の作者である渓斎英泉が譲り受けた号。﹁女性陰水書﹂の書は画の誤記あるいは誤刻だと考えられ、画工が女性であることを意味し、﹁陰陽和合﹂は作者の男性と画者の女性の合著であり、﹁玉門榮﹂はお栄こと応為を指すと解釈できる︵林美一 ﹁春画を描いた女浮世絵師 葛飾應為と﹁陰陽和合玉門榮﹂﹂﹃プリンツ21﹄1993年10月号︶。

(五)^ C0034762 月下砧打ち美人図 - 東京国立博物館 画像検索

(六)^ 日本画用語﹈ しほん。書画を描くための地の素材として紙を使っているものを言う。

(七)^ 日本画用語﹈ ちゃくしょく。﹁着色﹂と同義。現代風に﹁着色﹂と記されることも多いが、本来、﹁着﹂と﹁著﹂は新字体と正字体の関係。

(八)^ 東京国立博物館編集・発行 ﹃特別展観﹁東京国立博物館所蔵 肉筆浮世絵﹂﹄ 1993年4月27日、p.122。

(九)^ ﹃葛飾応為 鑑賞ガイドブック﹄p.8。

(十)^ ﹇日本画用語﹈ けんぽん。書画を描くための地の素材として絹を使っているもの。そのうちの、生糸︵きいと︶で平織りされている通常のものを言う。上質で光沢のあるものは﹁絖本︵こうほん︶﹂。

(11)^ 秋田達也 ﹁応為筆﹁春夜美人図﹂をめぐって﹂﹃フィロカリア﹄21号、大阪大学大学院文学研究科芸術学・芸術史講座、2004年3月、pp.69-89。

(12)^ 金子孚水監修 ﹃肉筆 葛飾北斎﹄ 毎日新聞社、1975年11月。

(13)^ Three Women Playing Musical Instruments _ Museum of Fine Arts, Boston

(14)^ 同じ瓶に入った酢を舐め、孔子は酸っぱし、老子は甘し、釈迦は苦しと言った場面を描いた画題。儒教・道教・仏教の言説は異なるが、帰するところは一つという寓意。

出典[編集]

- ^ 鈴木 1999, pp. 308–309.

- ^ a b 鈴木 1999, p. 309.

- ^ a b 鈴木 1999, p. 313.

- ^ 日野原 2017.

- ^ 鈴木 1999, pp. 309–310.

- ^ 鈴木 1999, p. 312.

- ^ 鈴木 1999, p. 311.

- ^ このエピソードは応為を主人公としたアニメーション映画『百日紅 ~Miss HOKUSAI~』での劇中でも描かれている。

- ^ 鈴木 1999, pp. 311–312.

- ^ 鈴木 1999, pp. 217–218.

- ^ 久保田(1995)

- ^ 久保田 2015, p. 26.

- ^ Operating on Guanyu's Arm _ Cleveland Museum of Art

- ^ "眩(くらら)〜北斎の娘〜". NHK. 2017年9月18日. 2023年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年4月22日閲覧。

参考文献[編集]

史料 ●飯島, 虚心﹃葛飾北齏傳﹄蓬樞閣、1893年9月。上下巻。 ●鈴木, 重三校注﹃葛飾北斎伝﹄岩波書店︿岩波文庫﹀、1999年8月。 研究書 ●久保田一洋編著﹃北斎娘・応為栄女集﹄藝華書院、2015年4月24日。ISBN 978-4-904706-11-4。 論文 ●久保田一洋、1993、﹁應為栄女の行方﹂、﹃季刊プリンツ21﹄4巻10号、プリンツ21 pp. 44-47 ●久保田一洋、1995、﹁北斎娘・応為栄女論 ─北斎肉筆画の代作に関する一考察─﹂、﹃浮世絵芸術﹄︵117号︶、国際浮世絵学会 pp. 12-25 ●日野原健司、2017、﹁応為-江戸に生きた画狂父娘の物語﹂、﹃芸術新潮-特集‥特集‥画狂モンスター北斎 漫画と肉筆画﹄68巻11号、新潮社 pp. 73-79 ●日野原健司、2018、﹁葛飾応為の版本 ─﹃女重宝記﹄と﹃煎茶手引之種﹄﹂、﹃太田記念美術館紀要 浮世絵研究﹄︵8︶、太田記念美術館 pp. 87-117 概説書・事典 ●日本浮世絵協会編 ﹃原色浮世絵大百科事典﹄第2巻 大修館書店、1982年 ※20頁 ●小林忠監修 ﹃浮世絵師列伝﹄ 平凡社<別冊太陽>、2006年1月 ISBN 978-4-5829-4493-8 ●千足伸行監修﹃すぐわかる女性画家の魅力﹄東京美術、2007年、106-107頁。ISBN 978-4-8087-0809-2。 ●国際浮世絵学会編﹃浮世絵大事典﹄東京堂出版、2008年。ISBN 978-4-490-10720-3。 展覧会図録・画集 ●﹃江戸文化シリーズ11回 江戸の閨秀画家﹄ 板橋区立美術館、1991年 ●高井蘭山編 葛飾応為画 ﹁絵入日用女重宝記﹂﹃江戸時代女性文庫58﹄ 大空社、1996年 ●林美一 ﹃江戸艶本集成 第10巻 溪斎英泉・葛飾応為︵お栄︶﹄ 河出書房新社、2012年3月29日 ●太田記念美術館編 ﹃葛飾応為 鑑賞ガイドブック﹄ 太田記念美術館、2015年5月1日外部リンク[編集]

ウィキメディア・コモンズには、葛飾応為に関するカテゴリがあります。

●﹁おんな北斎﹂ 読売テレビ 2010年2月7日放送︵葛飾応為役‥吉田羊︶ - 閉鎖。︵2010年3月15日時点のアーカイブ︶

●﹁眩︵くらら︶~北斎の娘~﹂NHKオンデマンド 葛飾応為役‥宮﨑あおい︶

ウィキメディア・コモンズには、葛飾応為に関するカテゴリがあります。

●﹁おんな北斎﹂ 読売テレビ 2010年2月7日放送︵葛飾応為役‥吉田羊︶ - 閉鎖。︵2010年3月15日時点のアーカイブ︶

●﹁眩︵くらら︶~北斎の娘~﹂NHKオンデマンド 葛飾応為役‥宮﨑あおい︶