シベリア出兵

| シベリア干渉戦争 | |

|---|---|

1918年、ウラジオストクでパレードを行う各国の干渉軍 | |

| 戦争:ロシア内戦(対ソ干渉戦争) | |

| 年月日:1918年8月 – 1922年10月 | |

| 場所:シベリア東部 | |

| 結果:連合軍の撤退 | |

| 交戦勢力 | |

| 指導者・指揮官 | |

| 戦力 | |

| 白軍400,000人 日本軍73,000人 アメリカ7,950人 イタリア2,400人 イギリス1,500人 カナダ4,192人 フランス800人 中国2,000人 計492562人 |

600,000人 |

| 損害 | |

| 200,000人 | 400,000人 |

背景[編集]

| 「 | 当時の日本側の事情として、領土獲得への野心、日露戦争後に失った利権の奪還、地政学的な理由(日本はロシアと地理的に近く、さらに日本の利権が絡んだ満州、日本統治下の朝鮮半島は直接ロシアと国境を接していた)等のみならず、政治的・イデオロギー的な理由もあった。すなわち、日本の政体(国体)である天皇制と革命政権のイデオロギーは相容れない以上、共産主義が日本を含めた同地域に波及することをなんとしても阻止する必要があったのである[5] | 」 |

経過[編集]

1918年夏、日本はアメリカとの間で、日本が単独では進軍しないこと、兵力はそれぞれ8000人程度とすることを取り決めた上で出兵した。 日本軍が最初にウラジオストクに上陸し、続いて他国軍も到着した。 イギリスやフランスは西部戦線に兵力を割かれていたため動員した兵力は少数であり、兵力の大半はアメリカとの協定を破って3万7千の大軍を動員した日本軍であった。 この際、日本の朝日やアメリカのブルックリン、イギリスのHMSサフォーク、中華民国の海容といった艦船が用いられている[7]。 1918年11月に起こったドイツ革命によって第一次世界大戦は停戦する。これによってシベリア出兵の目的を喪失した連合国各国は、1920年に相次いで撤兵したが、その後も日本軍だけは駐留を続行した。 日本は当初のウラジオストクより先に進軍しないという規約を無視し、ボリシェヴィキが組織した赤軍や労働者、農民によるパルチザンとの戦闘を繰り返しながら、北樺太、沿海州や満洲を鉄道沿いにバイカル湖東部まで侵攻し、最終的にバイカル湖西部のイルクーツクにまで占領地を拡大した。 日本は連合国各国よりも数十倍多い兵力を動員し、各国撤退後もシベリア駐留を続けたうえ、さらに占領地に傀儡国家の建設を画策したことから、ロシアのみならず、イギリスやアメリカ、フランス、中華民国などの連合国からも領土的野心を疑われることになった。-

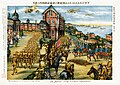

シベリア出兵を伝える日本の画報(救露討独遠征軍画報)

-

1918年、ブラゴヴェシチェンスクに入城する日本軍と日の丸を振って出迎える市民などを描いた作品。空からは航空隊により布告文が撒かれた。『救露討獨遠征軍画報』より

-

「我軍空中及水陸挟撃し西伯利の敵軍を掃討す」。国民を奮起させるためのプロパガンダ版画。『救露討獨遠征軍画報』より(1919年2月1日に描かれたもの)

-

シベリア派遣軍の連合国将官ら

日本[編集]

パルチザン(ゲリラ)戦争[編集]

1919年1月から、労働者・農民などで組織されたパルチザンによる遊撃戦に苦戦。次第に交通の要所を確保するのが精一杯の状態に陥った。日本軍はパルチザンが潜む可能性が有る村落への懲罰攻撃を行った。

1919年2月中旬、歩兵第十二旅団長山田四郎少将は「師団長の指令に基き」次のような通告を発している。

| 「 | 第一、日本軍及び露人に敵対する過激派軍は付近各所に散在せるが日本軍にては彼等が時には我が兵を傷け時には良民を装い変幻常なきを以て其実質を判別するに由なきに依り今後村落中の人民にして猥りに日露軍兵に敵対するものあるときは日露軍は容赦なく該村人民の過激派軍に加担するものと認め其村落を焼棄すべし | 」 |

またウラジオストク派遣軍政務部長松平恒雄の内田外相宛の電報「別電一五九号」には次のように記されている。

| 「 | 最近州内各地に於いて過激派赤衛団は現政府及日本軍に対し州民を煽動し向背常なく我軍隊にして其何れが過激派にして何れが非過激派なるかの識別に苦ましめ秩序回復を不可能ならしめつつあるが斯くの如き状態は到底之を容すべからざるものと認め全黒竜州人に対し左の通り通告す一、各村落に於て過激派赤衛団を発見したる時は広狭と人口の多寡に拘らず之を焼打して殲滅すべし | 」 |

同年1月アムール州「マザノヴォ」という村で日本軍「現地守備隊」の掃討作戦に耐えかねたパルチザンが蜂起し、近隣の村落も巻き込んで大規模な戦闘が始まった。

日本軍は零下42℃という過酷な気象条件のため撤兵、村は一時赤軍パルチザンにより解放された。しかし守備隊長マエダ大尉(前田多仲大尉)の率いる討伐隊が再度来襲し、道すがら手当たりしだい村々を焼き、農民を虐殺し、蜂起民が逃げ散った「マサノヴォ」を再占領。さらに「ソハチノ」という近隣の村に到着するや、逃げ遅れた村民全てを銃殺し、村を徹底的に焼き払った[8]。

この内、日本軍の『出兵史』に

| 「 | 同地には我が守備隊よりの掠奪品を隠匿しありしを以て懲膺の為過激派に関係せし同村の民家を焼夷せり | 」 |

とあり、掠奪、ゲリラ作戦への懲膺を理由として村の全民家を焼夷したと記されている。

同年2月13日インノケンチェフスカヤ村における掃討作戦で、「同日第12師団第3大隊第8中隊は同村を早暁襲撃し、パルチザンが逃亡したのち、無抵抗の村民をパルチザンのシンパとみなして手当たり次第に100名以上刺殺・銃殺し、他方で将校や下士官は日本刀による据え者切りなどを行った。その後、物品略奪・食料徴発・家屋放火などの蛮行を行った」とし、「組織的な虐殺・略奪はパルチザンに対する報復措置であると同時に、敵愾心にももとづく」とする意見がある[9]。

ユフタの闘い[編集]

同年2月25日にはアムール州のユフタにおいて日本軍310人がパルチザンと戦ってほぼ全滅した闘いである。

日本軍「パルチザン討伐部隊」は1919年2月25日に襲撃を再開したが、地形を熟知したパルチザン部隊によって追い詰められ、田中勝輔少佐率いる歩兵第72連隊第三大隊は同月26日「最後の一兵に至るまで全員悉く戦死」したとされる[9]。

イワノフカ事件[編集]

| 「 | 本村が日本軍に包囲されたのは三月二十二日午前十時である。

其日村民は平和に家業を仕て居た。初め西北方に銃声が聞へ次で砲弾が村へ落ち始めた。凡そ二時間程の間に約二百発の砲弾が飛来して五、六軒の農家が焼けた。村民は驚き恐れて四方に逃亡するものあり地下室に隠るるもあった。 間もなく日本兵と『コサック』兵とが現れ枯草を軒下に積み石油を注ぎ放火し始めた。女子供は恐れ戦き泣き叫んだ。彼等の或る者は一時気絶し発狂した。男子は多く殺され或は捕へられ或者等は一列に並べられて一斉射撃の下に斃れた。絶命せざるもの等は一々銃剣で刺し殺された。 最も惨酷なるは十五名の村民が一棟の物置小屋に押し込められ外から火を放たれて生きながら焼け死んだことである。 殺された者が当村に籍ある者のみで二百十六名、籍の無い者も多数殺された。焼けた家が百三十戸、穀物農具家財の焼失無数である。此の損害総計七百五十万留(ルーブル)に達して居る。孤児が約五百名老人のみ生き残って扶養者の無い者が八戸其他現在生活に窮して居る家族は多数である。[10] |

」 |

とある。

翌年2月、同州にソビエト権力が復活すると同村において州都ブラゴヴェシチェンスクの某新聞社が再度調査を行なった。

この結果、死者総数は291名(内中国人6名を含む)で、その中には1歳半の乳飲み子から96歳の老人まで含まれていたとされる(『赤いゴルゴタ』)。

こうした作戦が招いた惨禍の中、1919年秋連合国が後押しをしていた反革命派のアレクサンドル・コルチャーク政権は赤軍との戦闘において敗北が決定的となり、1920年に崩壊。日本政府内にも白軍凋落を期に撤退機運が強まった。

ボグダットの戦い[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

尼港事件[編集]

日本軍の宣撫工作[編集]

日本軍は出兵当初から﹁露国領土の保全﹂と﹁内政不干渉﹂を謳った﹁1918年8月2日布告﹂[11]の普及に努めたが、ロシア人住民の対日感情が芳しくないことを熟知すると、日本国内の宗教団体を利用する方式を採用し、日本正教会と西本願寺に白羽の矢が立った。前者からは、三井道朗、森田亮、瀬沼烙三郎、石川喜三郎、計4名の神父、後者からはウラジオストクの西本願寺布教場の大田覚眠師が工作員に指名された。 彼らの活動内容を伝える資料としては、外務次官・幣原喜重郎から陸軍次官・山田隆一に宛てた通牒︵1918年8月22日付︶などがある。 そこには﹁表面全然政府ト関係ナキ体裁﹂をとることなど、工作を実施する上での規定が詳細に記されている。 日本軍特務機関および総領事と緊密な関係を保ちつつ、森田と瀬沼はウラジオストク方面を中心に活動し、三井と石川は北満州・ザバイカル州方面、さらにはチタからイルクールクまで足を伸ばした。 後者は遊説の傍らハルビンで購入した食料品や日用品の廉売に従事したとされる。西本願寺の大田もウラジオストクで宣撫活動に従事。 しかし1919年頃まで続いた活動の成果は芳しくなかったとされる[12]。現地における日本軍将兵の実態[編集]

一般兵士の間では戦争目的が曖昧だったことから、日本軍の士気は低調で、軍紀も頽廃していた。この現象は鉄道で戦地へ移動する段階から既に見られた。| 「 | 一般ニ士気発揚シアラサルカ如シ 即チ戦争ノ目的ヲ了解シアラサルノミナラス官費満州旅行位ノ心得ニテ出征シアルモノ大部ヲ占ムルノ有様ナリ | 」 |

—朝鮮軍司令官兵站業務実施報告 | ||

白色テロへの日本軍の幇助[編集]

ロシア語学者の八杉貞利︵当時、東京外国語学校教授︶は、1920年7月28日、アムール・ウスリー旅行を企てた。同旅行中の日記はシベリア戦争下の現地状況について記されており、その中には日本軍の白色テロに対する幇助の模様も含まれている。| 「 | 日本下級軍人が、所謂殊勲の恩賞に預からんがために、而して他の実際討伐に従軍せる者を羨みて、敵無き所に事を起こし、無害の良民を惨殺する等の挙に出ること。而して「我部下は事無き故可哀相なり、何かやらせん」と豪語する中隊長あり[21] | 」 |

また、別の駅では以下の話を耳にする。

| 「 | 目下過激派の俘虜百名あり、漸次に解放したる残りにて、最も首謀と認めたるものは殺しつつあり、之を「ニコラエフスク行き」と唱えつつありといふ。[22] | 」 |

さらに、

| 「 | 各駅は日本兵によりて守備せらる。(中略)視察に来られる某少佐に対してシマコーフカ駅の一少尉が種々説明しつつありしところを傍聴すれば、目下も列車には常に過激派の密偵あり、列車着すれば第一に降り来たり注意する動作にて直ちに判明する故、常に捕らえて斬首その他の方法にて殺しつつあり、而して死骸は常に機関車内にて火葬す。半殺しにして無理に押し込みたることもあり。或時は両駅間を夜間機関車を幾回となく往復せしめて焼きたることあり。随分首切りたりなど、大得意に声高に物語るを聞く。而して報告は、単に抵抗せし故銃殺せりとする也という。浦塩にて聞きたることの偽ならぬをも確かめ得て、また言の出るところを知らず。[23] | 」 |

ポーランド孤児の救済[編集]

シベリアからの撤兵[編集]

日本では、寺内内閣のときにロシア革命への干渉戦争として始められたシベリア出兵であったが、1921年のワシントン会議開催時点で出兵を続けていたのは日本だけであった。会議のなかで、全権であった加藤友三郎海軍大臣が、条件が整い次第、日本も撤兵することを約束した。こののち内閣総理大臣となった加藤は1922年6月23日の閣議で、この年の10月末日までの沿海州からの撤兵方針を決定し、翌日、日本政府声明として発表。撤兵は予定通り進められた。 加藤高明は日本のシベリア出兵について、﹁なに一つ国家に利益をももたらすことのなかった外交上まれにみる失政の歴史である﹂と評価している[27]。脚注[編集]

参考文献[編集]

- E.H.カー 『ボリシェビキ革命1』1967年 みすず書房

- 松尾勝造 『シベリア出征日記』風媒社 1978年

- 細谷千博 『シベリア出兵の史的研究』2005年 岩波現代文庫

- 菊地昌典 『ロシア革命と日本人』1973年 筑摩書房

- 広岩近広『シベリア出兵 「住民虐殺戦争」の真相』2019年 花伝社

- Wright, Damien. "Churchill's Secret War with Lenin: British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-20", Solihull, UK, 2017

- Graves, William S. (1931). America's Siberian Adventure 1918-1920. New York: Peter Smith

- Beattie, Steuart (1957). Canadian Intervention in Russia, 1918-1919 (MA). McGill University.

- Moffat, Ian C.D. The Allied Intervention in Russia, 1918–1920: The Diplomacy of Chaos (2015) excerpt

- Smith, Gaddis (1959). “Canada and the Siberian Intervention, 1918–1919”. The American Historical Review 64 (4): 866–877. doi:10.2307/1905120. JSTOR 1905120.

- Humphreys, Leonard A. (1996). The Way of the Heavenly Sword: The Japanese Army in the 1920s. Stanford University Press. ISBN 0-8047-2375-3

- James, Brigadier E.A. (1978). British Regiments 1914–18. London: Samson Books Limited. ISBN 0-906304-03-2

- Kinvig, Clifford (2006). Churchill's Crusade: The British Invasion of Russia, 1918–1920. Continuum International Publishing Group. ISBN 1-85285-477-4

- White, John Albert (1950). The Siberian Intervention. Princeton University Press. ISBN 9780837119762

関連項目[編集]

- ロシア内戦

- 協商国のロシア内戦への介入

- 日露関係史

- 黒島伝治(シベリア出兵を題材にした作品の多い小説家)

- 浦塩派遣軍

- サガレン州派遣軍

- 尼港事件

- 1918年米騒動(シベリア出兵が一因となった)

- 臨時外交調査会

- 東方会議 (1921年)

- 極東共和国

- イワノフカ事件

- 内政干渉

- ガイダー・ラドラ (ガイダー事件)

外部リンク[編集]

- 帝国軍人教育会 編 『西伯利事変記念写真帖』 大正通信社 1919年