田子の浦

田子の浦︵たごのうら︶は、駿河湾西沿岸を指す名称であり歌枕。万葉仮名では田兒之浦︵田兒浦︶とあり、﹃続日本紀﹄や﹃平家物語﹄[注釈 1]には多胡浦とある。

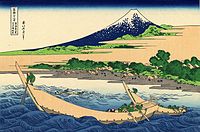

葛飾北斎 冨嶽三十六景

﹁東海道江尻田子の浦略図﹂

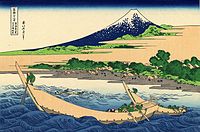

歌川広重 五十三次名所圖會十九

﹁江尻 田子の浦 三保の松原﹂

﹁田子の浦﹂の名は、古例では万葉集に収められた和歌で広く知られる。万葉集が成立した頃の古来の田子の浦は、薩埵峠の麓から[1]由比・蒲原あたりまでの海岸︵現在の静岡県静岡市清水区︶を指すとされる[2][3]。

万葉集には ﹁田子の浦﹂を含む歌が数首確認されているが、その中でも万葉集三のものが良く知られる。

昼見れど 飽かぬ田子の浦 大君の 命恐み 夜見つるかも -田口益人︵巻3-297︶

田子の浦ゆ うち出でてみれば 真白にぞ 富士の高嶺に 雪は降りける -山部赤人︵巻3-318︶

このうち、田子の浦の初見とされる田口益人の歌の題詞には﹁駿河の浄見崎に至りて作る歌﹂とあり、田子の浦を歌った当歌︵巻3-297︶は廬原郡の浄見崎︵現在の静岡市清水区︶で詠まれたものである[4][5][6]。

また田子の浦が庵原郡の内どの範囲を指すのかについては、万葉学者の中でも解釈が分かれている。武田祐吉は興津より東の海浜とし[7]、澤瀉久孝は由比・蒲原辺りを含む浜辺の道と解釈し[8]、土屋文明は由比・蒲原間の入江とそれに沿う地としている[9]。

異説として場所を富士川河口に求めるものや[10][11][12]、沖や河川の流域自体を指すとするものがあり[13]、石原正明は﹁田子の浦ゆ﹂は海面へ船出する意であるとし、鹿持雅澄も沖の方へ行くことであると解釈している[14]。

このように、歴史的地名の田子の浦と、現在の静岡県富士市田子の浦港周辺とは明確に区別される。

和歌宮神社

清水区蒲原に所在し、山部赤人を祭神とする

賀茂真淵は当歌︵﹃万葉集﹄巻3-318︶を挙げた上で﹁其山かげの道を行はなれ、ゆぐりなく見出たるゆえ、田兒のうらゆ打出てとはよめり﹂と説明する[注釈 2]。

このように真淵は山かげを過ぎたときに視界に出現した富士山を表現した反歌であると解釈し、現在も同様の解釈を示すものが多く[15]、特にその山を薩埵山︵薩埵峠︶に比定するものが多い[1][16][17][18][19][20][21][22]。

また﹁何事もいはで有のままにいひたるに、其時其地その情おのづからそなはりて、よにも妙なる歌也﹂とし、景色をありのままに言い自ずから詠んだものと評している[23][注釈 3]。この見解を伴蒿蹊は﹁深くその旨を得たりといふべし﹂と、肯定的に評価している[24]。

また清水区は山部赤人と関係が深く、蒲原に﹁赤人祠﹂が所在した記録が残る他[25]、現在赤人を祭神とする和歌宮神社が所在している[26]。

中世において当歌は

田子の浦に うち出でてみれば白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ

概要[編集]

山部赤人の歌の解釈[編集]

と改変されている。この改変については、後世に訓読の1つとして変化したものであるとする解釈があり[27][28][29]、また﹃新古今﹄のものは船中から富士を眺めたものとして意味が変化しているとする指摘がある[30]。

この改変は後世の学者に認知され区別して扱われており、伴蒿蹊は﹁﹃百人一首﹄に入られしは﹃万葉﹄のいにしへ︵古︶にあらず、改ためたるなり﹂とし[24]、真淵はこの改変歌について﹁萬葉をば見ず、人の口づかいからいひ伝えたるままなるか﹂とする[23]。

当歌は学校教育の教科書でも採録されることが多いが、採録される場合は原歌の﹃万葉集﹄のもの︵巻3-318︶であることが多い[31][32]。

田子の浦を記す史料[編集]

古代[編集]

古来の田子の浦は庵原郡に位置したとされている。

例えば前述のとおり﹃万葉集﹄に収められた﹁田子の浦﹂を含む歌は庵原郡で詠まれている他、﹃続日本紀﹄天平勝宝2年︵750年︶3月10日条には﹁廬原郡多胡浦浜﹂とあり[33][34]、古来の田子の浦が庵原郡に存在していたことが史料的にも示されている[35]。

また田子の浦と現在の清水区の地理・伝承を併せて詠んだ古い作例が指摘され[36]、

平兼盛﹃兼盛集﹄に

うど浜の うときにはあらず たごの浦に 恋しからんと かねて思ふぞ

とあり、うど浜︵宇土浜・有度浜︶と田子の浦を併せて詠んでいる。曽禰好忠﹃好忠集﹄には

田子の浦にきつつなれけむ乙女子が天の羽衣さをすらむやぞ

と三保の松原︵清水区︶の羽衣伝説と併せている。

また﹁駿河国風土記逸文﹂には﹁手子の呼坂﹂︵岩木山︵薩埵山の古名︶の麓︶の由来を説明する中で﹁田子のうらも手子の浦︵てこのうら︶なり﹂とあり[注釈 4]、庵原郡の地理を説明する中で田子の浦が引き合いに出されている。また﹁布士﹂﹁真白衣﹂といった表記︵﹃万葉集﹄︶や﹁駿河国風土記逸文﹂の羽衣伝説から、古くから富士山と三保は共に題材となることが多かったとする指摘がある[37]。

清見寺

﹃万葉集﹄成立の上代の頃より時代が下ると、より広域な解釈を示すものが存在する。例えば田子の浦が富士川より東に位置するとする史料が確認される[注釈 5]。

阿仏尼﹃十六夜日記﹄によると﹁明けはなれて後、富士川渡る﹂と富士川を東に渡河した後に﹁田子の浦にうち出づ﹂としている。また飛鳥井雅有﹃春の深山路﹄に﹁富士河も袖つくばかり浅くて︵中略︶また小宿あり。田子の宿とぞ申すめる﹂とあり、同じく富士川を東に渡河した後に田子の浦ないし田子の宿があったとしている[38]。

また宗牧﹃東国紀行﹄には﹁清見が関の此方六里ばかり程、皆田子の浦となむ﹂とあり、広域を指している。宗祇﹃名所方角抄﹄は、富士山について詳しく記述しており[39]、同史料にて田子浦は﹁三保の入江より浮嶋かはら傳の浦おしなべて田子の浦と惣名に云なり﹂と記され、田子の浦は三保の松原から浮嶋ヶ原までを指すとし、また清見や奥津︵興津︶などは田子の浦のうちの小名であるとしている[40]。

﹃浄瑠璃十二段草子﹄には﹁駿河の蒲原、田子の浦、吹上にこそ御着きある﹂とあり、庵原郡蒲原としている。

上代の頃には確認されないより広域な解釈については、﹁田子の浦ゆ﹂の助詞﹁ゆ﹂が中世においては意味が通らず、富士山が良く見える場所として単に富士川を超えた地点を擬したとする解釈がある[41]。

田子の浦橋、1886年にアドルフォ・ファルサーリにより撮影された 写真

﹃東海道五十三對﹄﹁興津﹂

近世になると駿河国富士郡に﹁田子村﹂︵後の田子浦村、現在の富士市︶という名の村落が新たに誕生したため[42]、混同を避ける意図を持った記述が確認されるようになる。

寛延2年︵1749年︶の志貴昌澄﹃和歌駿河草﹄は田児浦を﹁庵原郡の海濱︵浜︶﹂とする。また併せて﹁今富士郡海畔近きに田子といふ在所あり﹂と記し、田児浦に類似する地名が庵原郡に隣接する富士郡にあると補足している[43]。

文久元年︵1861年︶の地誌﹃駿河志料﹄の﹁田子﹂[注釈 6]には村名の由来を﹁此地の橋を古へより田子橋と称しけるに因れるなり﹂と説明する。また続いて﹁田子浦は蒲原郷の海辺の名なり﹂と記す。このように富士郡田子村という村名は﹁田子橋﹂という橋が存在したことから由来し、田子浦から由来するのではないとしている。

このように、富士郡の村落﹁田子﹂との混同を避ける意図が認められ、近代の書籍においてもあえて注記する例が確認される。例えば大正時代に静岡県が編集・発刊した﹃静岡県史跡名勝誌﹄には﹁山部赤人の歌に見ゆる田兒浦は、蒲原︹庵原郡︺附近なるべし[44]﹂﹁田兒浦は、田子浦︹富士郡︺村にあらずして、全く富士川以西なる蒲原町附近なり[45]﹂とある。

元禄2年︵1689年︶の井上通女﹃帰家日記﹄には﹁かん原ゆゐを過て薩埵山をこゆ︵中略︶田子のうらに…﹂とあり、蒲原・由比・薩埵山を西に過ぎた地点を田子浦としている。

また貝原益軒の紀行﹃東路記﹄は﹁奥津︵註:興津︶と江尻の間に田子の浦有﹂とあり、興津と江尻の間に位置するとしている。学者・歌人である大西親盛は﹃松葉集﹄にて﹁寺尾邑といふ里あり、そこの右のかたこそ田子の浦なりといふ﹂としている[46]。寺尾邑は駿河国庵原郡で後の由比町にあたる︵現在の清水区︶。

井原西鶴﹃一目玉鉾﹄は文章と地図で構成されるが、文章は東から西にかけて﹁富士川﹂﹁吹上浜﹂﹁蒲原﹂﹁由比﹂﹁田子浦﹂﹁薩埵山﹂の順で記され、地図でも蒲原と由比より西側に田子浦が描かれている[47]。

賀茂真淵は﹁田子浦は駿河国庵原郡にあり﹂とした上で﹁清見の東につづきて田兒のうらあるを知べし﹂とする[23]。百井塘雨﹃笈埃随筆﹄は、薩埵山の下道︵おやしらず子知らず[48]︶が田子の浦であるとし、波が高く通過できない場合は内陸の薩埵山[注釈 7]を開いて往来したと記す[49][50]。

駿河国の地名が頻出する安永2年︵1773年︶﹃浅間御本地御由来記﹄によると、判官大夫行春とその娘が駿河国横内へ向かう道程にて﹁足柄→富士川→田子の浦→清見が関﹂と移動しており、富士川より西側に田子の浦があるとする[51][52]。

寛政9年︵1797年︶刊行﹃東海道名所図会﹄巻之四﹁駿河 江尻﹂の﹁田子浦﹂項に漢文で﹁三保従西出正東田子洲﹂とあり、西からせり出す三保のその東側に田子浦が位置するとある[53]。また巻之五には清見・興津より東側で浮島ヶ原までの海辺の総号と説明する[54][55]。

歌川広重﹃東海道五十三對﹄の﹁興津﹂には﹁田子の浦風景﹂﹁興津の海濱塩竃の邊より 津々浦々に小名あれとも昔ハおしなへて田子の浦と唱ふ﹂とある。興津の海浜一帯を昔は田子の浦と称したと記している。

このように所在地を庵原郡とする史料が多く残る一方、近世は現在の富士市域を指す史料も存在しており、明確な理解は無かったものとされる。

中世[編集]

近世以降[編集]

現代[編集]

現代において口語的に田子の浦という用語が用いられる場合、富士市の田子の浦港周辺を指すことも多い。また史料に見られる田子の浦が富士市の地理とは必ずしも一致しないという実情は、地元の郷土会などでも認識されている[56]。 また富士市の広報でも言及され、﹁四季を通じて富士山とともに暮らす私たち富士市民を納得させるだけの説得力がありません﹂との言い分を掲載している。また同広報にあるように田子の浦港の地は﹁田子浦湊﹂と呼称されたことはなく、かつては﹁吉原湊﹂と呼称されていた地である[57]。 田子の浦港は富士市の製紙業を支えたが、1960年代から1970年代にかけては田子の浦港ヘドロ公害の処理や訴訟を通じて[58]全国的に有名になった。脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ a b 久保田淳,『富士山の文学』P21-23、文藝春秋、2004

- ^ 國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所編、『万葉集神事語辞典』-田子の浦、2008

- ^ 島方洸一企画・編集統括『地図でみる東日本の古代 律令制下の陸海交通・条里・史跡』54-55頁、平凡社、2012

- ^ 『新日本古典文学大系』1(万葉集1)216頁、1999年、ISBN 4-00-240001-8

- ^ 『中世日記紀行文学全評釈集成』第七巻52頁、勉誠出版、2004

- ^ 伊藤(1996) pp.118-119

- ^ 武田祐吉『増訂 萬葉集全註釋4(巻の3)』172-173頁、角川書店、1957年

- ^ 澤瀉(1941) pp.213-222

- ^ 土屋文明『万葉集私注 2』(新訂版)90-93頁、筑摩書房、1976年

- ^ 櫻井満『櫻井満著作集第4巻』114-115頁,おうふう,2000年

- ^ 青木(1955) p.127

- ^ 鈴木(2019) p.8

- ^ 村松(1978) pp.6-7

- ^ 關守次男「「田兒の浦ゆ」の歌の解釈 : 「浦」を手がかりとして」76頁『山口大學文學會志2巻 2号』、1951年

- ^ 稲岡耕二『萬葉集 一』198-199頁、明治書院、1997、ISBN 4-625-51301-4

- ^ 森本(1977) p.476

- ^ 西宮一民『万葉集全注 巻第3』166-167頁、有斐閣、1984年

- ^ 青木(1955) pp.128-132

- ^ 伊藤(1996) p.150

- ^ 青木生子・井手至・伊藤博・清水克彦・橋本四郎校注『新潮日本古典集成 万葉集1』190-191頁、1976、ISBN 978-4-10-620306-0

- ^ 阿蘇瑞枝『萬葉集全歌講義(巻第三・巻第四)』178頁、笠間書院、2006

- ^ 尾崎富義「万葉びとと「海」-駿遠豆万葉歌抄-」『静岡の文化』第27号秋、静岡県文化財団、1991

- ^ a b c 『宇比麻奈備』

- ^ a b 『近世畸人伝』「荷田春満 附姪在満門人加茂真淵」

- ^ 井上卓哉、「登山記に見る近世の富士山大宮・村山口登山道」『富士山かぐや姫ミュージアム館報』第32号、2017年

- ^ 蒲原町文化財保護審議会、『ふるさと蒲原の歴史』5頁、1987

- ^ 小島吉雄『新古今和歌集の研究』243-245頁、星野書店、1944年

- ^ 『新日本古典文学大系 1 万葉集 1』 225頁、岩波書店、1999年

- ^ 鈴木(2019) p.9

- ^ 伊藤(1996) p.148

- ^ 高木徹「中学校国語教科書の文学教材について」『現代教育学部紀要11』、2019

- ^ 田中幹子・及川貴大「中等国語教育における古典作品の取り扱い方について(1)」『札幌大学総合論叢26』、2008

- ^ 『静岡県史資料編4 古代』231号

- ^ 『新日本古典文学大系1万葉集1』216頁、岩波書店、 1999年

- ^ 『新日本古典文学大系14 続日本紀 三』、岩波書店、1992年

- ^ 村松(1978) p.7

- ^ 鈴木(2019) p.10

- ^ 田渕句美子『物語の舞台を歩く 十六夜日記』115頁、山川出版社、2005

- ^ 堀井理恵「宗祇と富士山--名所方角抄を中心に」『國文學解釋と鑑賞』至文堂、2001

- ^ 野中春水「対校『名所方角抄』(上)」、『武庫川国文』 (29)、1987

- ^ 澤瀉(1941) pp.214-215

- ^ 『静岡県史 資料編9近世一付録郷帳』155・225・292頁、1992年

- ^ 高木桂蔵、「和歌駿河草について(続)」17-18頁『国際関係・比較文化研究 3 (1)』、2004

- ^ 静岡県 1992, p. 93.

- ^ 静岡県 1992, p. 106.

- ^ 一戸渉「稲荷社祀官大西親盛の和歌 : 東丸神社蔵『松葉集』解題と翻印」151頁、『斯道文庫論集 53』、2018

- ^ 森本(1977) p.480

- ^ 内藤佐登子『紹巴富士見道記の世界』265頁、続群書類従完成会、2002

- ^ 日本随筆大成編輯部編『日本随筆大成 第II期 12』82頁、吉川弘文館、1974年

- ^ 阿部正美『芭蕉連句抄』375-376頁、明治書院、1965

- ^ 横山重・太田武夫『室町時代物語集 第2』263頁、大岡山書店、1938年

- ^ 沢井耐三「さまよえる物語『浅間の本地』 ─お伽草子の中世・近世─」55頁、『中世文学』61、2016年

- ^ 粕谷宏紀監修『新訂 東海道名所図会 中』363頁(新訂日本名所図会集2)、ぺりかん社、2001

- ^ 粕谷宏紀監修『新訂 東海道名所図会 下』56-60頁(新訂日本名所図会集3)、ぺりかん社、2001

- ^ 『東海道名所図会 復刻版 下巻』115-116・186-189頁、羽衣出版、1999年

- ^ 吉原ロータリークラブ会報 (PDF)

- ^ 『広報ふじ』平成4年6月20号

- ^ ヘドロ告発事件 不起訴の公算大『朝日新聞』1970年(昭和45年)12月16日朝刊 12版 22面