「プトレマイオス朝」の版間の差分

Dušan Kreheľ (bot) (会話 | 投稿記録) 参照名の名前を変更します。 バグだから。 |

編集の要約なし タグ: ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集 |

||

| (10人の利用者による、間の16版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{基礎情報 過去の国 |

{{基礎情報 過去の国 |

||

|日本語国名= プトレマイオス朝エジプト |

|日本語国名 = プトレマイオス朝エジプト |

||

|公式国名= Πτολεμαϊκὴ βασιλεία |

|公式国名 = {{native name|el|Πτολεμαϊκὴ βασιλεία}} |

||

|位置画像 |

|位置画像 = Ptolemaic Kingdom III-II century BC - en.svg |

||

|位置画像説明 = 紀元前235年頃のプトレマイオス朝の領域 |

|位置画像説明 = <div style="text-align:left;padding:6px 0px">紀元前235年頃のプトレマイオス朝の領域</div><div style="text-align:left;padding:1px 0px 6px">緑色の[[コイレ・シリア]]は後にセレウコス朝に奪われる</div> |

||

|首都= アレクサンドリア |

|首都 = [[アレクサンドリア]] |

||

|公用語= 古代ギリシア語<br>古代エジプト語 |

|公用語 = [[古代ギリシア語]]<br>[[古代エジプト語]] |

||

|建国時期= [[紀元前305年]] |

|建国時期 = [[紀元前305年|前305年]] |

||

|亡国時期= [[紀元前30年]] |

|亡国時期 = [[紀元前30年|前30年]] |

||

|先代1= アルゲアス朝 |

|先代1 = アルゲアス朝 |

||

|先旗1= vergiasun.svg |

|先旗1 = vergiasun.svg |

||

|次代1= アエギュプトゥス |

|先旗1縁 = no |

||

|次代1 = アエギュプトゥス |

|||

|次旗1= |

|次旗1 = Vexilloid_of_the_Roman_Empire.svg |

||

|次旗1縁 = no |

|||

|元首等肩書= [[ファラオ]] |

|||

|元首等氏名1= [[プトレマイオス1世|プトレマイオス1世ソテル]] |

|元首等肩書 = [[ファラオ]] |

||

|元首等氏名1 = [[プトレマイオス1世|プトレマイオス1世<br/>ソテル]] |

|||

|元首等年代始1= |

|元首等年代始1 = 前305年 |

||

|元首等年代終1= |

|元首等年代終1 = 前283年 |

||

|元首等氏名2= [[プトレマイオス3世|プトレマイオス3世エウエルゲテス]] |

|元首等氏名2 = [[プトレマイオス3世|プトレマイオス3世<br/>エウエルゲテス]] |

||

|元首等年代始2= |

|元首等年代始2 = 前246年 |

||

|元首等年代終2= |

|元首等年代終2 = 前222年 |

||

|元首等氏名3= [[クレオパトラ7世|クレオパトラ7世フィロパトル]] |

|元首等氏名3 = [[クレオパトラ7世|クレオパトラ7世<br/>フィロパトル]] |

||

|元首等年代始3= |

|元首等年代始3 = 前51年 |

||

|元首等年代終3= |

|元首等年代終3 = 前30年 |

||

|元首等氏名4= [[プトレマイオス15世|プトレマイオス15世カエサル]] |

|元首等氏名4 = [[プトレマイオス15世|プトレマイオス15世カエサル]] |

||

|元首等年代始4= |

|元首等年代始4 = 前44年 |

||

|元首等年代終4= |

|元首等年代終4 = 前30年 |

||

|変遷1= 建国 |

|変遷1= 建国 |

||

|変遷年月日1= |

|変遷年月日1= 前305年 |

||

|変遷2= [[シリア戦争 (プトレマイオス朝)|シリア戦争]] |

|変遷2= [[シリア戦争 (プトレマイオス朝)|シリア戦争]] |

||

|変遷年月日2= |

|変遷年月日2= 前274年-前168年 |

||

|変遷3= [[アクティウムの海戦]] |

|変遷3= [[アクティウムの海戦]] |

||

|変遷年月日3= |

|変遷年月日3= 前31年9月2日 |

||

|変遷4= 滅亡 |

|変遷4= 滅亡 |

||

|変遷年月日4= |

|変遷年月日4= 前30年 |

||

}} |

|||

{{古代エジプトの王朝}} |

{{古代エジプトの王朝}} |

||

| ⚫ | '''プトレマイオス朝'''(プトレマイオスちょう、{{lang-grc|Πτολεμαῖοι}}、''Ptolemaioi''、[[紀元前305年]] - [[紀元前30年]])は、[[マケドニア人|グレコ・マケドニア人]]を中核とした[[古代エジプト]]の王朝。[[アレクサンドロス3世]](大王)の死後、その後継者([[ディアドコイ]])となった[[プトレマイオス1世| |

||

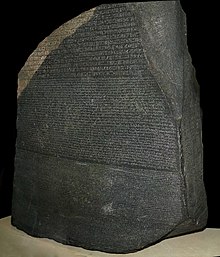

| ⚫ | '''プトレマイオス朝'''(プトレマイオスちょう、{{lang-grc|{{unicode|Πτολεμαῖοι}}}}、''Ptolemaioi''、[[紀元前305年]] - [[紀元前30年]])は、[[マケドニア人|グレコ・マケドニア人]]を中核とした[[古代エジプト]]の王朝。[[アレクサンドロス3世]](大王)の死後、その後継者([[ディアドコイ]])となったラゴスの子[[プトレマイオス1世|プトレマイオス]](1世)によって打ち立てられた。建国者の父親の名前から'''ラゴス朝'''とも呼ばれ、[[セレウコス朝]]や[[アンティゴノス朝]]とともに、いわゆる[[ヘレニズム]]国家の一つに数えられる。首都[[アレクサンドリア]]は古代[[地中海世界]]の経済、社会、文化の中心地として大きく発展し、そこに設けられた[[ムセイオン]]と付属の図書館([[アレクサンドリア図書館]])を中心に優れた学者を多数輩出した。対外的には[[歴史的シリア|シリア]]を巡ってセレウコス朝と、[[エーゲ海]]の島々や[[キプロス島|キュプロス島]]を巡ってアンティゴノス朝と長期にわたって戦いを繰り返したが、その終焉までエジプトを支配する王朝という大枠から外れることはなかった。この王朝が残した[[ロゼッタ・ストーン]]は近代の[[エジプト語]]解読のきっかけを作った。 |

||

| ⚫ | [[共和制ローマ|ローマ]]が地中海で存在感を増してくると、プトレマイオス朝はその影響を大きく受け、ローマ内の政争に関与すると共に従属国的な色彩を強めていった。実質的な最後の王となった[[クレオパトラ7世]]はローマの有力政治家[[ユリウス・カエサル]]や[[マルクス・アントニウス]]と結んで生き残りを図ったが、アントニウス軍と共に[[アウグストゥス|オクタウィアヌス]]と戦った[[アクティウムの海戦]]での敗北後、自殺に追い込まれた。プトレマイオス朝の領土はローマに接収され、[[帝政ローマ|帝政]]の開始と共に[[皇帝属州]]の[[アエギュプトゥス]]が設立された。 |

||

| ⚫ | [[共和制ローマ|ローマ]]が地中海で存在感を増してくると、プトレマイオス朝はその影響を大きく受け、ローマ内の政争に関与すると共に従属国的な色彩を強めていった。実質的な最後の王となった[[クレオパトラ7世]]はローマの有力政治家[[ユリウス・カエサル]]や[[マルクス・アントニウス]]と結んで生き残りを図ったが、アントニウス軍と共に[[アウグストゥス|オクタウィアヌス]]と戦った[[アクティウムの海戦]]での敗北後、{{仮リンク|クレオパトラ7世の死|en|Death of Cleopatra|label=自殺}}に追い込まれた。プトレマイオス朝の領土はローマに接収され、[[帝政ローマ|帝政]]の開始と共に[[皇帝属州]]の[[アエギュプトゥス]]が設立された。 |

||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== アレクサンドロス3世とディアドコイ === |

=== アレクサンドロス3世とディアドコイ === |

||

{{Quote box |

{{Quote box |

||

| quote = アレクサンドロスは[[リビュア]]なるアモン︵アメン︶に詣でたいという強い願望にとりつかれた。ひとつにはこの神に託宣を受けるためだった。アモンの神託は決して過つことがなく、[[ペルセウス]]は[[ポリュデクテス]]の命令で[[ゴルゴ]]退治に遣わされたさいに、また[[ヘラクレス]]もリビュアに[[アンタイオス]]を訪ね、[[ブシリス]]をエジプトに訪れた折りに、いずれもここで託宣をうかがったと伝えられていたからだ。それにアレクサンドロスにはペルセウスやヘラクレスと張りあう気持があった。彼はこのふたりの英雄の末裔であったし、また伝説がヘラクレスやペルセウスの出生をゼウスに結びつけているように、彼自身は自分の生まれをアモンに結びつけていたからでもある。

|

| quote = アレクサンドロスは[[リビュア]]なるアモン︵アメン︶に詣でたいという強い願望にとりつかれた。ひとつにはこの神に託宣を受けるためだった。アモンの神託は決して過つことがなく、[[ペルセウス]]は[[ポリュデクテス]]の命令で[[ゴルゴーン|ゴルゴ]]退治に遣わされたさいに、また[[ヘラクレス]]もリビュアに[[アンタイオス]]を訪ね、[[ブシリス]]をエジプトに訪れた折りに、いずれもここで託宣をうかがったと伝えられていたからだ。それにアレクサンドロスにはペルセウスやヘラクレスと張りあう気持があった。彼はこのふたりの英雄の末裔であったし、また伝説がヘラクレスやペルセウスの出生をゼウスに結びつけているように、彼自身は自分の生まれをアモンに結びつけていたからでもある。

|

||

| source=-アッリアノス『アレクサンドロス大王東征記』第3巻§3<ref name="アッリアノスp191">[[#アッリアノス|アッリアノス]]『アレクサンドロス大王東征記』第3巻§3、大牟田訳 p. |

| source=-アッリアノス『アレクサンドロス大王<br>東征記』第3巻§3<ref name="アッリアノスp191">[[#アッリアノス|アッリアノス]]『アレクサンドロス大王東征記』第3巻§3、大牟田訳 p.191</ref> |

||

| align = right |

| align = right |

||

| width = 23em |

| width = 23em |

||

| 49行目: | 52行目: | ||

[[マケドニア王国]]の王、[[アレクサンドロス3世]](大王、在位:前336年-前323年)は、当時西アジアの大半とエジプトを支配していた[[アケメネス朝|ハカーマニシュ朝]](アケメネス朝)を征服するべく、前334年に東方遠征に出発し<ref name="森谷2000p7">[[#森谷 2000|森谷 2000]], p. 7</ref>、その途上、前332年にはエジプトに入り、これを無血平定した<ref name="桜井1997p191">[[#桜井 1997|桜井 1997]], p. 191</ref><ref name="森谷2000p6">[[#森谷 2000|森谷 2000]], p. 6</ref>。彼は[[ファロス島]]の対岸、[[ナイルデルタ]]西端の地点が良港であると見て、建築家[[デイノクラティス]]に都市計画を命じたという<ref name="アバディ1991p20">[[#エル=アバディ 1991|エル=アバディ 1991]], p. 20</ref><ref name="山花2010p158">[[#山花 2010|山花 2010]], p. 158</ref>。こうして[[アレクサンドリア]]市の建設が始まった<ref name="アバディ1991p20"/><ref name="山花2010p158"/>。この都市はその後エジプト最大の都市へと発展し、プトレマイオス朝の王都として機能するようになる。アレクサンドロス3世は同年にはエジプト西部の砂漠にある[[アメン]]神([[ゼウス]]と同一視された)の聖所[[シワ・オアシス]]を訪れ、「人類全体の王となれるか」と質問をし、「可」という神託を受けたと伝えられる<ref name="山花2010p158"/>。 |

[[マケドニア王国]]の王、[[アレクサンドロス3世]](大王、在位:前336年-前323年)は、当時西アジアの大半とエジプトを支配していた[[アケメネス朝|ハカーマニシュ朝]](アケメネス朝)を征服するべく、前334年に東方遠征に出発し<ref name="森谷2000p7">[[#森谷 2000|森谷 2000]], p. 7</ref>、その途上、前332年にはエジプトに入り、これを無血平定した<ref name="桜井1997p191">[[#桜井 1997|桜井 1997]], p. 191</ref><ref name="森谷2000p6">[[#森谷 2000|森谷 2000]], p. 6</ref>。彼は[[ファロス島]]の対岸、[[ナイルデルタ]]西端の地点が良港であると見て、建築家[[デイノクラティス]]に都市計画を命じたという<ref name="アバディ1991p20">[[#エル=アバディ 1991|エル=アバディ 1991]], p. 20</ref><ref name="山花2010p158">[[#山花 2010|山花 2010]], p. 158</ref>。こうして[[アレクサンドリア]]市の建設が始まった<ref name="アバディ1991p20"/><ref name="山花2010p158"/>。この都市はその後エジプト最大の都市へと発展し、プトレマイオス朝の王都として機能するようになる。アレクサンドロス3世は同年にはエジプト西部の砂漠にある[[アメン]]神([[ゼウス]]と同一視された)の聖所[[シワ・オアシス]]を訪れ、「人類全体の王となれるか」と質問をし、「可」という神託を受けたと伝えられる<ref name="山花2010p158"/>。 |

||

アレクサンドロス3世は前331年4月にエジプトを離れてハカーマニシュ朝の残された領土の征服に向かい<ref name="森谷2000p150">[[#森谷 2000|森谷 2000]], p. 150</ref>、生前にエジプトに戻ることはなかった。彼は前331年10月の[[ガウガメラの戦い]]で勝利し、逃亡したハカーマニシュ朝の王[[ダレイオス3世|ダーラヤワウ3世]](ダレイオス3世)は部下の裏切りによって殺害された<ref name="桜井1997p192">[[#桜井 1997|桜井 1997]], p. 192</ref>。その後、ハカーマニシュ朝の領土のほとんど全てをアレクサンドロス3世が征服したが、彼は前323年に[[バビロン]]市で病没した<ref name="桜井1997p193_194">[[#桜井 1997|桜井 1997]], p. 193_194</ref>。残された将軍たちはアレクサンドロス3世の後継者([[ディアドコイ]])たるを主張して争った。一連の戦いは[[ディアドコイ戦争]]と呼ばれる。当初主導権を握ったのは宰相([[千人隊長|キリアルコス]]、{{lang-grc|χιλίαρχος}})の[[ペルディッカス]]、有力な将軍であった[[クラテロス]]、遠征中にマケドニア本国を任されていた[[アンティパトロス]]らであった<ref name="シャムー2011pp59_60">[[#シャムー 2011|シャムー 2011]], pp. 59-60</ref>。他、[[メレアゲル]]や[[レオンナトス]]、[[アンティゴノス1世|アンティゴノス・モノフタルモス]](隻眼のアンティゴノス)、そしてラゴスの子プトレマイオス(1世)らも有力な将軍の列に加わっていた<ref name="ウォールバンク1988p62">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 62</ref><ref name="シャムー2011pp59_60"/>。 |

アレクサンドロス3世は前331年4月にエジプトを離れてハカーマニシュ朝の残された領土の征服に向かい<ref name="森谷2000p150">[[#森谷 2000|森谷 2000]], p. 150</ref>、生前にエジプトに戻ることはなかった。彼は前331年10月の[[ガウガメラの戦い]]で勝利し、逃亡したハカーマニシュ朝の王[[ダレイオス3世|ダーラヤワウ3世]](ダレイオス3世)は部下の裏切りによって殺害された<ref name="桜井1997p192">[[#桜井 1997|桜井 1997]], p. 192</ref>。その後、ハカーマニシュ朝の領土のほとんど全てをアレクサンドロス3世が征服したが、彼は前323年に[[バビロン]]市で病没した<ref name="桜井1997p193_194">[[#桜井 1997|桜井 1997]], p. 193_194</ref>。残された将軍たちはアレクサンドロス3世の後継者([[ディアドコイ]])たるを主張して争った。一連の戦いは[[ディアドコイ戦争]]と呼ばれる。当初主導権を握ったのは宰相([[千人隊長|キリアルコス]]、{{lang-grc|{{Unicode|χιλίαρχος}}}})の[[ペルディッカス]]、有力な将軍であった[[クラテロス]]、遠征中にマケドニア本国を任されていた[[アンティパトロス]]らであった<ref name="シャムー2011pp59_60">[[#シャムー 2011|シャムー 2011]], pp. 59-60</ref>。他、[[メレアゲル]]や[[レオンナトス]]、[[アンティゴノス1世|アンティゴノス・モノフタルモス]](隻眼のアンティゴノス)、そしてラゴスの子プトレマイオス(1世)らも有力な将軍の列に加わっていた<ref name="ウォールバンク1988p62">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 62</ref><ref name="シャムー2011pp59_60"/>。 |

||

プトレマイオスはマケドニアの貴族{{仮リンク|ラゴス (プトレマイオス1世の父)|label=ラゴス|en|Lagus}}と{{仮リンク|アルシノエ (プトレマイオス1世の母)|label=アルシノエ|en|Arsinoe of Macedon}}の間の子である<ref name="松原2010pプトレマイオス">[[#松原 2010|西洋古典学事典]], pp. 1033-1038 「プトレマイオス(エジプト王室の)」の項目より</ref>。母アルシノエはアレクサンドロス3世の父であるマケドニア王[[ピリッポス2世 (マケドニア王)|フィリッポス2世]]の[[妾]]であり、後にラゴスに下げ渡されてその妻となりプトレマイオスを産んだ<ref name="松原2010pプトレマイオス"/>。この経緯から、アルシノエは下げ渡された時点で既にフィリッポス2世の子を身ごもっており、即ちプトレマイオスはフィリッポス2世の落胤(アレクサンドロス3世の異母兄弟)であるという言い伝えが生まれた<ref name="松原2010pプトレマイオス"/>。これが事実であるかどうかはともかくも、プトレマイオスは世代・身分ともにアレクサンドロス3世に近く、その学友として育ち、友人([[ヘタイロイ]])として、また信頼厚い将軍として東方遠征で様々な任務に従事した人物であった<ref name="松原2010pプトレマイオス"/>。 |

プトレマイオスはマケドニアの貴族{{仮リンク|ラゴス (プトレマイオス1世の父)|label=ラゴス|en|Lagus}}と{{仮リンク|アルシノエ (プトレマイオス1世の母)|label=アルシノエ|en|Arsinoe of Macedon}}の間の子である<ref name="松原2010pプトレマイオス">[[#松原 2010|西洋古典学事典]], pp. 1033-1038 「プトレマイオス(エジプト王室の)」の項目より</ref>。母アルシノエはアレクサンドロス3世の父であるマケドニア王[[ピリッポス2世 (マケドニア王)|フィリッポス2世]]の[[妾]]であり、後にラゴスに下げ渡されてその妻となりプトレマイオスを産んだ<ref name="松原2010pプトレマイオス"/>。この経緯から、アルシノエは下げ渡された時点で既にフィリッポス2世の子を身ごもっており、即ちプトレマイオスはフィリッポス2世の落胤(アレクサンドロス3世の異母兄弟)であるという言い伝えが生まれた<ref name="松原2010pプトレマイオス"/>。これが事実であるかどうかはともかくも、プトレマイオスは世代・身分ともにアレクサンドロス3世に近く、その学友として育ち、友人([[ヘタイロイ]])として、また信頼厚い将軍として東方遠征で様々な任務に従事した人物であった<ref name="松原2010pプトレマイオス"/>。 |

||

エジプトはギリシア人である[[ナウクラティスのクレオメネス]]の管理下に置かれていたが領土の分配と管理について話し合われた[[バビロン会議]]の後、プトレマイオス1世がエジプトの実質的な支配権を掌握した<ref name="ウォールバンク1988p139">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 139</ref><ref name="シャムー2011pp59_60"/>。その後、ペルディッカスがアレクサンドロス3世の異母兄[[ピリッポス3世|アリダイオス]]と遺児[[アレクサンドロス4世]]を管理下に置き帝国の大部分において事実上の首位権を確保したの対し、プトレマイオスはアンティゴノス、[[ヘレスポントス]]を支配する[[リュシマコス]]、本国のアンティパトロスらと結んで対抗し<ref name="ウォールバンク1988p66">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 66</ref><ref name="シャムー2011pp59_60"/>、親ペルディッカスとみなしたクレオメネスを殺害した<ref name="ウォールバンク1988p139">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 139</ref>。そして自らの立場を強化するためにマケドニア本国へ輸送されるはずであったアレクサンドロス3世の遺体を奪取してエジプトに運び込み、盛大な式典と共に[[メンフィス (エジプト)|メンフィス]]に作った仮墓に埋葬した<ref name="シャムー2011p64">[[#シャムー 2011|シャムー 2011]], p. 64</ref><ref name="ウォールバンク1988p65">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 65</ref>。その後遺体は、アレクサンドリアの墓所「[[セマ]]」に安置され、[[水晶]]の棺に納められたという<ref name="山花2010p163">[[#山花 2010|山花 2010]], p. 163</ref>。また、西方のギリシア人植民市[[キュレネ]]も征服して[[キレナイカ|リビュア]]方面を確保した<ref name="山花2010p166">[[#山花 2010|山花 2010]], p. 166</ref>。ペルディッカスは前321年{{efn2|ウォールバンクの和訳書では前320年となっているが<ref name="ウォールバンク1988p66">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 66</ref>、他の全ての出典が321年とするため、それに従う。}}にプトレマイオスを討つためにエジプトに出兵したが[[ナイル川]]の渡河に失敗、セレウコスら部下たちに見切りをつけられ暗殺された<ref name="シャムー2011p65">[[#シャムー 2011|シャムー 2011]], p. 65</ref><ref name="ウォールバンク1988p66"/>。 |

エジプトはギリシア人である[[ナウクラティスのクレオメネス]]の管理下に置かれていたが領土の分配と管理について話し合われた[[バビロン会議]]の後、プトレマイオス1世がエジプトの実質的な支配権を掌握した<ref name="ウォールバンク1988p139">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 139</ref><ref name="シャムー2011pp59_60"/>。その後、ペルディッカスがアレクサンドロス3世の異母兄[[ピリッポス3世|アリダイオス]]と遺児[[アレクサンドロス4世]]を管理下に置き帝国の大部分において事実上の首位権を確保したのに対し、プトレマイオスはアンティゴノス、[[ヘレスポントス]]を支配する[[リュシマコス]]、本国のアンティパトロスらと結んで対抗し<ref name="ウォールバンク1988p66">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 66</ref><ref name="シャムー2011pp59_60"/>、親ペルディッカスとみなしたクレオメネスを殺害した<ref name="ウォールバンク1988p139">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 139</ref>。そして自らの立場を強化するためにマケドニア本国へ輸送されるはずであったアレクサンドロス3世の遺体を奪取してエジプトに運び込み、盛大な式典と共に[[メンフィス (エジプト)|メンフィス]]に作った仮墓に埋葬した<ref name="シャムー2011p64">[[#シャムー 2011|シャムー 2011]], p. 64</ref><ref name="ウォールバンク1988p65">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 65</ref>。その後遺体は、アレクサンドリアの墓所「[[セマ]]」に安置され、[[水晶]]の棺に納められたという<ref name="山花2010p163">[[#山花 2010|山花 2010]], p. 163</ref>。また、西方のギリシア人植民市[[キュレネ]]も征服して[[キレナイカ|リビュア]]方面を確保した<ref name="山花2010p166">[[#山花 2010|山花 2010]], p. 166</ref>。ペルディッカスは前321年{{efn2|ウォールバンクの和訳書では前320年となっているが<ref name="ウォールバンク1988p66">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 66</ref>、他の全ての出典が321年とするため、それに従う。}}にプトレマイオスを討つためにエジプトに出兵したが[[ナイル川]]の渡河に失敗、セレウコスら部下たちに見切りをつけられ暗殺された<ref name="シャムー2011p65">[[#シャムー 2011|シャムー 2011]], p. 65</ref><ref name="ウォールバンク1988p66"/>。 |

||

=== 王朝の建設 === |

=== 王朝の建設 === |

||

| 63行目: | 66行目: | ||

キュプロス島での勝利の余勢を駆ったデメトリオスはさらにエジプトに進軍したが、嵐のために大敗しシリアへと引き上げた<ref name="シャムー2011p77">[[#シャムー 2011|シャムー 2011]], p. 77</ref>。これを挽回するために彼が[[ロドス]]を抑えるべく包囲すると、プトレマイオスはカッサンドロス、リュシマコスらとともにロドスを支援し、1年にわたる包囲([[ロドス包囲戦]])の末にデメトリオス軍を撃退した<ref name="シャムー2011p77"/>。この結果プトレマイオスはロドス人たちから神として祀られ、ソテル(''Sōtēr''、救世主)と渾名されることになる<ref name="シャムー2011p77"/>。そして前305/304年、アンティゴノス親子の後を追ってプトレマイオスも王位を宣言し(在位:前305年-前282年)、エジプトを支配する王家(プトレマイオス朝)が公式に誕生した<ref name="ウォールバンク1988p76">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 76</ref>。 |

キュプロス島での勝利の余勢を駆ったデメトリオスはさらにエジプトに進軍したが、嵐のために大敗しシリアへと引き上げた<ref name="シャムー2011p77">[[#シャムー 2011|シャムー 2011]], p. 77</ref>。これを挽回するために彼が[[ロドス]]を抑えるべく包囲すると、プトレマイオスはカッサンドロス、リュシマコスらとともにロドスを支援し、1年にわたる包囲([[ロドス包囲戦]])の末にデメトリオス軍を撃退した<ref name="シャムー2011p77"/>。この結果プトレマイオスはロドス人たちから神として祀られ、ソテル(''Sōtēr''、救世主)と渾名されることになる<ref name="シャムー2011p77"/>。そして前305/304年、アンティゴノス親子の後を追ってプトレマイオスも王位を宣言し(在位:前305年-前282年)、エジプトを支配する王家(プトレマイオス朝)が公式に誕生した<ref name="ウォールバンク1988p76">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 76</ref>。 |

||

前301年の[[イプソスの戦い]]でアンティゴノス1世がセレウコス1世、リュシマコス、カッサンドロスの連合軍に敗れ戦死すると、それに乗じたプトレマイオス1世は[[アラドス]]と[[ダマスカス]]以南のシリア、およびリュキア、[[キリキア]]、[[ピシディア]]の一部を支配下に置いた<ref name="ウォールバンク1988p79">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 79</ref>。一方、アジアではリュシマコスをも滅ぼしたセレウコス1世([[セレウコス朝]])がシリアから[[インダス川]]に至る広大な地域を支配下に置いて覇者となった<ref name="ウォールバンク1988p80">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 80</ref>。デメトリオス1世はマケドニアに渡り再起を図った<ref name="ウォールバンク1988p80"/>。やがて、彼の息子の[[アンティゴノス2世]](アンティゴノス・ゴナタス)がマケドニア本国に[[アンティゴノス朝]]を確立していく。プトレマイオス朝はこのセレウコス朝やアンティゴノス朝と共に[[ヘレニズム]]王朝の1つに数えられ、これらと東地中海地域の覇権を巡って争った。 |

前301年の[[イプソスの戦い]]でアンティゴノス1世がセレウコス1世、リュシマコス、カッサンドロスの連合軍に敗れ戦死すると、それに乗じたプトレマイオス1世は[[アルワード島|アラドス]]と[[ダマスカス]]以南のシリア、およびリュキア、[[キリキア]]、[[ピシディア]]の一部を支配下に置いた<ref name="ウォールバンク1988p79">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 79</ref>。一方、アジアではリュシマコスをも滅ぼしたセレウコス1世︵[[セレウコス朝]]︶がシリアから[[インダス川]]に至る広大な地域を支配下に置いて覇者となった<ref name="ウォールバンク1988p80">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 80</ref>。デメトリオス1世はマケドニアに渡り再起を図った<ref name="ウォールバンク1988p80"/>。やがて、彼の息子の[[アンティゴノス2世]]︵アンティゴノス・ゴナタス︶がマケドニア本国に[[アンティゴノス朝]]を確立していく。プトレマイオス朝はこのセレウコス朝やアンティゴノス朝と共に[[ヘレニズム]]王朝の1つに数えられ、これらと東地中海地域の覇権を巡って争った。

|

||

=== 王朝の完成 === |

=== 王朝の完成 === |

||

| 159行目: | 162行目: | ||

プトレマイオス朝は伝統的に、整然とした官僚制と社会の細部にわたる統制によって繁栄した中央集権的国家として描かれてきた<ref name="森谷1997p123">[[#森谷 1997|森谷 1997]], p. 1997</ref><ref name="周藤2014bp19">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], p. 19</ref>。20世紀の代表的なヘレニズム時代研究者の1人である{{仮リンク|フランク・ウィリアム・ウォールバンク|label=ウォールバンク|en|F. W. Walbank}}はプトレマイオス朝の統治を「官僚主義的中央集権制の大規模な実験と描写されて良いものだが、それはまた商取引を統制し、経済を国家権力に従属させることによって、貴金属を蓄積することを狙いとしていた限り、[[重商主義]]のそれでもあった。」と評しており<ref name="ウォールバンク1988p145">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 145</ref>、19世紀から20世紀にかけてヘレニズム時代研究をリードした{{仮リンク|ウィリアム・ウッドソープ・ターン|label=ターン|en|William Woodthorpe Tarn}}は、統計と戸籍を作り整然と徴税を行う強力な官僚機構、国家管理の事業や王領地と4種に分類される贈与地からなる土地制度などを通じ、国家が各種の産業や徴税を隈なく監督するプトレマイオス朝の制度を描いている<ref name="ターン1987pp161_186">[[#ターン 1987|ターン 1987]], pp. 161-186</ref>。20世紀半ば頃まで想定されていたこのようなプトレマイオス朝の姿は近年の研究によってほぼ否定されており、現在では上記のような説明は行われない<ref name="森谷1997p123"/><ref name="周藤2014bp19"/><ref name="波部2014p43">[[#波部 2014|波部 2014]], p. 43</ref><ref name="高橋2004pp148_149">[[#高橋 2004|高橋 2004]], pp. 148-149</ref>。 |

プトレマイオス朝は伝統的に、整然とした官僚制と社会の細部にわたる統制によって繁栄した中央集権的国家として描かれてきた<ref name="森谷1997p123">[[#森谷 1997|森谷 1997]], p. 1997</ref><ref name="周藤2014bp19">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], p. 19</ref>。20世紀の代表的なヘレニズム時代研究者の1人である{{仮リンク|フランク・ウィリアム・ウォールバンク|label=ウォールバンク|en|F. W. Walbank}}はプトレマイオス朝の統治を「官僚主義的中央集権制の大規模な実験と描写されて良いものだが、それはまた商取引を統制し、経済を国家権力に従属させることによって、貴金属を蓄積することを狙いとしていた限り、[[重商主義]]のそれでもあった。」と評しており<ref name="ウォールバンク1988p145">[[#ウォールバンク 1988|ウォールバンク 1988]], p. 145</ref>、19世紀から20世紀にかけてヘレニズム時代研究をリードした{{仮リンク|ウィリアム・ウッドソープ・ターン|label=ターン|en|William Woodthorpe Tarn}}は、統計と戸籍を作り整然と徴税を行う強力な官僚機構、国家管理の事業や王領地と4種に分類される贈与地からなる土地制度などを通じ、国家が各種の産業や徴税を隈なく監督するプトレマイオス朝の制度を描いている<ref name="ターン1987pp161_186">[[#ターン 1987|ターン 1987]], pp. 161-186</ref>。20世紀半ば頃まで想定されていたこのようなプトレマイオス朝の姿は近年の研究によってほぼ否定されており、現在では上記のような説明は行われない<ref name="森谷1997p123"/><ref name="周藤2014bp19"/><ref name="波部2014p43">[[#波部 2014|波部 2014]], p. 43</ref><ref name="高橋2004pp148_149">[[#高橋 2004|高橋 2004]], pp. 148-149</ref>。 |

||

セレウコス朝やアンティゴノス朝に代表されるヘレニズム王国は、多 |

セレウコス朝やアンティゴノス朝に代表されるヘレニズム王国は、多様な歴史的伝統を保有する地域を支配するため、現地の様々な伝統的支配機構を温存したモザイク状の国家を形成していたことが知られている。そしてプトレマイオス朝もまた、中央集権国家という伝統的なイメージとは異なり、地域ごとに中央政府による統制力の差が大きく、神殿などエジプトの伝統的な支配機構を取り込みながら支配を行っていたことが明らかとなっている<ref name="波部2014p44">[[#波部 2014|波部 2014]], p. 44</ref>。その官僚組織も、整然とした中央集権体制を構築するためよりも、むしろ流入したギリシア人、マケドニア人に対して便宜を図るために拡充されていったものであり、厳密に整理されたものではなく、各官僚が利益を求める中でその日その日の不定形な活動の集合体に過ぎなかったと考えられている<ref name="森谷1997p123"/><ref name="波部2014p43"/>。 |

||

=== グレコ・マケドニア人とエジプト人 === |

=== グレコ・マケドニア人とエジプト人 === |

||

| 180行目: | 183行目: | ||

=== 地方統治 === |

=== 地方統治 === |

||

{{see also|ノモス (エジプト)}} |

{{see also|ノモス (エジプト)}} |

||

エジプトでは[[エジプト先王朝時代|先王朝時代]](前32世紀頃以前)または、[[エジプト古王国|古王国]](前27世紀頃-前22世紀頃)の頃から[[ノモス (エジプト)|ノモス]](セパト)と呼ばれる州が設置されていた<ref name="古谷野2003p260">古谷野 2003, p. 260</ref>。このノモスは[[エジプト新王国|新王国]](前16世紀頃-前11世紀頃)時代までに[[上エジプト]]22州、下エジプト20州程度に整理され<ref name="古谷野2003p260"/><ref name="周藤2014bp131">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], p. 131</ref>、プトレマイオス朝もこの制度を受け継いだ。現在、エジプト語に由来するセパト(''{{Lang|egy-Latn|spȝt}}'')ではなく、ギリシア語由来のノモス(''{{lang-grc-short|νόμος}} |

エジプトでは[[エジプト先王朝時代|先王朝時代]](前32世紀頃以前)または、[[エジプト古王国|古王国]](前27世紀頃-前22世紀頃)の頃から[[ノモス (エジプト)|ノモス]](セパト)と呼ばれる州が設置されていた<ref name="古谷野2003p260">古谷野 2003, p. 260</ref>。このノモスは[[エジプト新王国|新王国]](前16世紀頃-前11世紀頃)時代までに[[上エジプト]]22州、下エジプト20州程度に整理され<ref name="古谷野2003p260"/><ref name="周藤2014bp131">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], p. 131</ref>、プトレマイオス朝もこの制度を受け継いだ。現在、エジプト語に由来するセパト(''{{Lang|egy-Latn|spȝt}}'')ではなく、ギリシア語由来のノモス(''{{lang-grc-short|{{unicode|νόμος}}}}'')の語が普及しているのはプトレマイオス朝とローマ支配時代に使用された経緯による<ref name="古谷野2003p260"/>。 |

||

ヘレニズム諸王国の王たちはグレコ・マケドニア系入植者のための都市を熱心に建設したが、プトレマイオス朝統治下のエジプトにおいては、新たに建設された「ギリシア的な」意味での都市は首都アレクサンドリアの他には上エジプト支配の拠点として作られた[[プトレマイス (上エジプト)|プトレマイス]]のみであり、ギリシア系入植者はエジプト人の集落に割当地([[クレーロス]]、{{lang-grc-short|κλῆρος}})を付与されて、エジプト人の集落に分住させられる形態を基本とした<ref name="周藤2014bp134">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], p. 134</ref><ref name="マニング2012p151"/>。 |

ヘレニズム諸王国の王たちはグレコ・マケドニア系入植者のための都市を熱心に建設したが、プトレマイオス朝統治下のエジプトにおいては、新たに建設された「ギリシア的な」意味での都市は首都アレクサンドリアの他には上エジプト支配の拠点として作られた[[プトレマイス (上エジプト)|プトレマイス]]のみであり、ギリシア系入植者はエジプト人の集落に割当地([[クレーロス]]、{{lang-grc-short|{{unicode|κλῆρος}}}})を付与されて、エジプト人の集落に分住させられる形態を基本とした<ref name="周藤2014bp134">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], p. 134</ref><ref name="マニング2012p151"/>。 |

||

当時の集落形態については[[ファイユーム]]地方を除き情報が乏しい<ref name="周藤2014bp134"/>。しかしアルシノエ2世にちなんでアルシノイテス州とも呼ばれたファイユームは豊富な古代の[[パピルス]]文書が発見されている<ref name="周藤2014bpp136_145"/>。上エジプトと下エジプトの接点に近いファイユーム地方ではギリシア人の入植が大規模に行われ、それに伴う堤防の建設や干拓などの大規模な水利事業、その建設のため労働管理などについて詳細が知られている<ref name="周藤2014bpp136_145">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], pp. 136-145</ref>。ファイユームの開発は[[エジプト中王国|中王国]](前21世紀頃-前18世紀頃)にも手を付けられていたが、本格的に行われたのはプトレマイオス朝時代であり、その集中的な開発によって生産性の高い広大な農地が広がった<ref name="周藤2014bpp136_145"/>。こうした農地は短冊状に整然と区画されており、ファイユームのフィラデルフィアなど居住地もギリシア式に格子状に整備されていた痕跡が確認されている<ref name="周藤2014bpp135,136_145">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], pp. 135, 136-145</ref>。ファイユーム社会は当時のエジプト社会の標準的な姿ではなかったであろうが([[#経済|経済]]節も参照)、詳細な農村生活を復元可能であり非常に重要である<ref name="周藤2014bpp136_145"/>。 |

当時の集落形態については[[ファイユーム]]地方を除き情報が乏しい<ref name="周藤2014bp134"/>。しかしアルシノエ2世にちなんでアルシノイテス州とも呼ばれたファイユームは豊富な古代の[[パピルス]]文書が発見されている<ref name="周藤2014bpp136_145"/>。上エジプトと下エジプトの接点に近いファイユーム地方ではギリシア人の入植が大規模に行われ、それに伴う堤防の建設や干拓などの大規模な水利事業、その建設のため労働管理などについて詳細が知られている<ref name="周藤2014bpp136_145">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], pp. 136-145</ref>。ファイユームの開発は[[エジプト中王国|中王国]](前21世紀頃-前18世紀頃)にも手を付けられていたが、本格的に行われたのはプトレマイオス朝時代であり、その集中的な開発によって生産性の高い広大な農地が広がった<ref name="周藤2014bpp136_145"/>。こうした農地は短冊状に整然と区画されており、ファイユームのフィラデルフィアなど居住地もギリシア式に格子状に整備されていた痕跡が確認されている<ref name="周藤2014bpp135,136_145">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], pp. 135, 136-145</ref>。ファイユーム社会は当時のエジプト社会の標準的な姿ではなかったであろうが([[#経済|経済]]節も参照)、詳細な農村生活を復元可能であり非常に重要である<ref name="周藤2014bpp136_145"/>。 |

||

| 218行目: | 221行目: | ||

=== 陸軍 === |

=== 陸軍 === |

||

プトレマイオス朝は、その治世を通じて[[職業軍人]]([[傭兵]]も含む)と新兵で構成された[[常備軍]]を維持した。エジプトの支配権を固めるため、プトレマイオス1世はギリシア人、傭兵、エジプト人、さらには戦争捕虜まで募集した軍隊に依存し、彼らはかなりの知略と適応力を示した<ref name="フィッシャー・ボヴェ2015">フィッシャー・ボヴェ 2015</ref>。プトレマイオス朝の軍隊は多様性に特徴があり、その構成員の民族的起源や国籍に関する記録が残されている<ref>Sean Lesquier, ''Les institutions militaires de l’Egypte sous les Lagides'' (Paris: Ernest Leroux, 1911);</ref>。エジプト本国他にもマケドニア、トラキア、ギリシア本土、エーゲ海、小アシア、キレナイカなどから兵士が募集された<ref>Roger S. Bagnall, “The Origins of Ptolemaic Cleruchs,” ''Bulletin of the American Society of Papyrology'' 21 (1984): 7–20, 16–18.</ref>。前2世紀から1世紀にかけて重なる戦争と拡張、ギリシア系移住民の減少と共にエジプト人が軍隊で占める割合と依存度が高まったが、ギリシア系移住民は依然として王室近衛隊と高位将校団において特権的な地位を維持した。エジプト人は王朝初期から軍隊に存在していたが、不誠実という評判と地域の反乱に同調する傾向のためしばしば無視されたり、不信を受けた<ref>Heinz Heinen, ''Heer und Gesellschaft im Ptolemäerreich'', in ''Vom hellenistischen Osten zum römischen Westen: Ausgewählte Schriften zur Alten Geschichte''. Steiner, Stuttgart 2006, {{ |

プトレマイオス朝は、その治世を通じて[[職業軍人]]([[傭兵]]も含む)と新兵で構成された[[常備軍]]を維持した。エジプトの支配権を固めるため、プトレマイオス1世はギリシア人、傭兵、エジプト人、さらには戦争捕虜まで募集した軍隊に依存し、彼らはかなりの知略と適応力を示した<ref name="フィッシャー・ボヴェ2015">フィッシャー・ボヴェ 2015</ref>。プトレマイオス朝の軍隊は多様性に特徴があり、その構成員の民族的起源や国籍に関する記録が残されている<ref>Sean Lesquier, ''Les institutions militaires de l’Egypte sous les Lagides'' (Paris: Ernest Leroux, 1911);</ref>。エジプト本国他にもマケドニア、トラキア、ギリシア本土、エーゲ海、小アシア、キレナイカなどから兵士が募集された<ref>Roger S. Bagnall, “The Origins of Ptolemaic Cleruchs,” ''Bulletin of the American Society of Papyrology'' 21 (1984): 7–20, 16–18.</ref>。前2世紀から1世紀にかけて重なる戦争と拡張、ギリシア系移住民の減少と共にエジプト人が軍隊で占める割合と依存度が高まったが、ギリシア系移住民は依然として王室近衛隊と高位将校団において特権的な地位を維持した。エジプト人は王朝初期から軍隊に存在していたが、不誠実という評判と地域の反乱に同調する傾向のためしばしば無視されたり、不信を受けた<ref>Heinz Heinen, ''Heer und Gesellschaft im Ptolemäerreich'', in ''Vom hellenistischen Osten zum römischen Westen: Ausgewählte Schriften zur Alten Geschichte''. Steiner, Stuttgart 2006, {{ISBN2|3-515-08740-0}}, pp. 61–84.</ref>。それでも、エジプト人は勇敢な戦士とみなされ、前3世紀初めにプトレマイオス5世の改革を期して将校や[[騎兵]]隊員としてよく登用され始めた。また、エジプト軍人は一般住民に比べて高い社会・経済的地位を享受することができた<ref name="フィッシャー・ボヴェ2013">フィッシャー・ボヴェ 2013</ref>。 |

||

信頼でき、忠誠な軍人を確保するために王朝は豊かな財政資源と富に対するエジプトの歴史的評判を活用するいくつかの戦略を開発した。その一環として展開された宣伝は、詩人の[[テオクリトス]]が「プトレマイオスは自由人が持つことができる最上の雇用人だ」と主張したことからも証明されている<ref name="フィッシャー・ボヴェ2015">フィッシャー・ボヴェ 2015</ref>。傭兵たちは現金と穀物の配給を受ける形で給料をもらった。前3世紀にプトレマイオス軍の[[歩兵]]は、約1[[ドラクマ]][[銀貨]]の手当を毎日もらったと伝える。このような条件は東地中海各地から新兵を引き入れ、彼らは「給料をもらう外国人」という意味の「ミストフォロイ・ゼノイ(misthophoroi xenoi)」とも呼ばれた。前2世紀から1世紀に至ると、ミストフォロイは主にエジプト国内で募集された。また、職業軍人には割り当て地という意味の「クレーロイ(kleroi、[[クレーロス]]の複数形)」が私有地として与えられ、その土地から産出された生産物を給料に代替するという[[屯田]]方式の制度が運営された。クレーロイは軍隊の階級や部隊、宿舎(stathmoi)や地域民の居住地によって様々な形で散在していた。遅くとも前230年頃になると、このような私有地はエジプト出身の下級歩兵のマキモイにも提供された<ref name="フィッシャー・ボヴェ2015">フィッシャー・ボヴェ 2015</ref>。クレーロイの提供は広範囲に行われた。騎兵隊員は少なくとも70アローラ{{efn2|aroura/arourae、古代エジプトの面積単位。1アローラ当たり2,756m2}}の土地を受け取ることができ、歩兵隊員は25-30アローラ、マキモイは一つの家族が生活できる基準に当する5アローラを受けた。プトレマイオス軍での服務が持つ高い収益性の性質は、王朝への忠誠を保障するのに効果的だったと見られる。軍隊の暴動や反乱は珍しく、反乱に加わった兵士たちも土地の下賜と異なる[[インセンティブ]]により懐柔されたりした<ref>Michel M. Austin, ''The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest: A Selection of Ancient Sources in Translation'' (Cambridge: Cambridge University Press, 2006) #283, l. 20.</ref>。 |

信頼でき、忠誠な軍人を確保するために王朝は豊かな財政資源と富に対するエジプトの歴史的評判を活用するいくつかの戦略を開発した。その一環として展開された宣伝は、詩人の[[テオクリトス]]が「プトレマイオスは自由人が持つことができる最上の雇用人だ」と主張したことからも証明されている<ref name="フィッシャー・ボヴェ2015">フィッシャー・ボヴェ 2015</ref>。傭兵たちは現金と穀物の配給を受ける形で給料をもらった。前3世紀にプトレマイオス軍の[[歩兵]]は、約1[[ドラクマ]][[銀貨]]の手当を毎日もらったと伝える。このような条件は東地中海各地から新兵を引き入れ、彼らは「給料をもらう外国人」という意味の「ミストフォロイ・ゼノイ(misthophoroi xenoi)」とも呼ばれた。前2世紀から1世紀に至ると、ミストフォロイは主にエジプト国内で募集された。また、職業軍人には割り当て地という意味の「クレーロイ(kleroi、[[クレーロス]]の複数形)」が私有地として与えられ、その土地から産出された生産物を給料に代替するという[[屯田]]方式の制度が運営された。クレーロイは軍隊の階級や部隊、宿舎(stathmoi)や地域民の居住地によって様々な形で散在していた。遅くとも前230年頃になると、このような私有地はエジプト出身の下級歩兵のマキモイにも提供された<ref name="フィッシャー・ボヴェ2015">フィッシャー・ボヴェ 2015</ref>。クレーロイの提供は広範囲に行われた。騎兵隊員は少なくとも70アローラ{{efn2|aroura/arourae、古代エジプトの面積単位。1アローラ当たり2,756m2}}の土地を受け取ることができ、歩兵隊員は25-30アローラ、マキモイは一つの家族が生活できる基準に当する5アローラを受けた。プトレマイオス軍での服務が持つ高い収益性の性質は、王朝への忠誠を保障するのに効果的だったと見られる。軍隊の暴動や反乱は珍しく、反乱に加わった兵士たちも土地の下賜と異なる[[インセンティブ (経済学)|インセンティブ]]により懐柔されたりした<ref>Michel M. Austin, ''The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest: A Selection of Ancient Sources in Translation'' (Cambridge: Cambridge University Press, 2006) #283, l. 20.</ref>。 |

||

他のヘレニズム国家と同様、プトレマイオス軍はマケドニアの教理と組織を承継した<ref>Nick Sekunda, “Military Forces. A. Land Forces,” in ''The Cambridge History of Greek and Roman Warfare'' (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)</ref>。アレクサンドロス大王時代の騎兵は、戦術と数的な面でより大きな役割を担い、[[ファランクス]]は歩兵の主力として機能した。プトレマイオス軍の多民族的な性格は、公認された組織の原則だった。兵士たちは出身地域別に訓練を受けたり、作戦に投入された。概してクレタ人は[[射手|弓手]]、リビア人は[[重装歩兵]]、トラキア人は騎兵として服務した<ref name="フィッシャー・ボヴェ2015">フィッシャー・ボヴェ 2015</ref>。部隊の編成と武装も民族別に行われた。しかし、実戦では様々な民族の兵士が一緒に戦うよう訓練され、グレコ・マケドニア人将校の一元化された指揮は、ある程度の結束と調整が可能にしてくれて[[ラフィアの戦い]]でプトレマイオス軍の士気を維持し、戦闘欲を高めるのに多大な役割を果たした<ref name="フィッシャー・ボヴェ2015">フィッシャー・ボヴェ 2015</ref>。 |

他のヘレニズム国家と同様、プトレマイオス軍はマケドニアの教理と組織を承継した<ref>Nick Sekunda, “Military Forces. A. Land Forces,” in ''The Cambridge History of Greek and Roman Warfare'' (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)</ref>。アレクサンドロス大王時代の騎兵は、戦術と数的な面でより大きな役割を担い、[[ファランクス]]は歩兵の主力として機能した。プトレマイオス軍の多民族的な性格は、公認された組織の原則だった。兵士たちは出身地域別に訓練を受けたり、作戦に投入された。概してクレタ人は[[射手|弓手]]、リビア人は[[重装歩兵]]、トラキア人は騎兵として服務した<ref name="フィッシャー・ボヴェ2015">フィッシャー・ボヴェ 2015</ref>。部隊の編成と武装も民族別に行われた。しかし、実戦では様々な民族の兵士が一緒に戦うよう訓練され、グレコ・マケドニア人将校の一元化された指揮は、ある程度の結束と調整が可能にしてくれて[[ラフィアの戦い]]でプトレマイオス軍の士気を維持し、戦闘欲を高めるのに多大な役割を果たした<ref name="フィッシャー・ボヴェ2015">フィッシャー・ボヴェ 2015</ref>。 |

||

| 238行目: | 241行目: | ||

=== 支配者祭儀 === |

=== 支配者祭儀 === |

||

{{Quote box |

{{Quote box |

||

| quote = 現実に恩恵を提供した者たちには、ほとんどの場合、正当に栄誉が払われたが、恩恵を提供する潜在力を持つ人物に対しても、栄誉は払われた。この﹁恩恵﹂には、今この瞬間に行われたものであれ、過去に行われたものであれ、救助 |

| quote = 現実に恩恵を提供した者たちには、ほとんどの場合、正当に栄誉が払われたが、恩恵を提供する潜在力を持つ人物に対しても、栄誉は払われた。この﹁恩恵﹂には、今この瞬間に行われたものであれ、過去に行われたものであれ、救助︵{{lang|el|σωτήρία}}︶、あるいは生命や富、また簡単には手に入らない品々などの保存が含まれる︵中略︶その栄誉を構成していたのは、犠牲、韻文または散文による︵文学的︶記念碑、名誉職である公的役職、︵劇場の︶最高席、墓、彫像、公的祝宴、一片の土地、あるいは-蛮族の行っているような-地に伏しての拝礼︵{{lang|el|προσκυνήσεις}}︶、そして恍惚状態での歓呼︵{{lang|el|έκστάσεις}}︶-要するに、その対象である個人が価値ある物と認めているものであった。

|

||

| source=-アリストテレス『弁論術』1.5.9<ref>[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], p. 43 の引用より孫引き</ref> |

| source=-アリストテレス『弁論術』1.5.9<ref>[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], p. 43 の引用より孫引き</ref> |

||

| align = left |

| align = left |

||

| width = 23em |

| width = 23em |

||

}} |

}} |

||

ヘレニズム時代を特徴付ける宗教的行為に、[[ポリス]]が生前からマケドニア系王朝の支配者を神の如き存在として崇拝する慣行がある<ref name="周藤2014bp106"/>。プトレマイオス朝の王たちもまたロドスを始めとしたギリシア人のポリスから神として祭儀を受けた。エジプトでは古くから王が神として崇められて来たが、このような慣行はエジプトの伝統ではなく、マケドニア系の諸王国とギリシア人ポリスの相互関係、そしてギリシアにおける伝統の中から現れてきたものとされている<ref name="周藤2014bp106"/><ref name="クラウク2019p39">[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], p. 39</ref>。古代ギリシアにおいては元来、ポリスの創建者や独裁者からの解放者、戦死者などを﹁英雄﹂として崇め、神、または半神として祭儀を捧げる習慣があった<ref name="クラウク2019p41">[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], p. 41</ref>。このことから[[ドイツ]]の神学者{{仮リンク|ハンス・ヨセフ・クラウク|en|Hans-Josef Klauck}}はギリシア人の精神的世界において、人は神の位階に昇ることが可能であり、﹁神々と人間との境界﹂には抜け穴があったとしている<ref name="クラウク2019pp40_41">[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], pp. 40-41</ref>。この様な崇拝は存命中の人物に対しても適用されるようになった。文献的な実例として存命中の人が神格化される最古の例は、前405年に[[ペロポネソス戦争]]で活躍した[[スパルタ]]の将軍[[リュサンドロス]]が神として祭られたものである<ref name="周藤2014bp106"/><ref name="クラウク2019p32">[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], p. 32</ref>。神格化の対象となった人物は[[ソテル|救済者]] |

ヘレニズム時代を特徴付ける宗教的行為に、[[ポリス]]が生前からマケドニア系王朝の支配者を神の如き存在として崇拝する慣行がある<ref name="周藤2014bp106"/>。プトレマイオス朝の王たちもまたロドスを始めとしたギリシア人のポリスから神として祭儀を受けた。エジプトでは古くから王が神として崇められて来たが、このような慣行はエジプトの伝統ではなく、マケドニア系の諸王国とギリシア人ポリスの相互関係、そしてギリシアにおける伝統の中から現れてきたものとされている<ref name="周藤2014bp106"/><ref name="クラウク2019p39">[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], p. 39</ref>。古代ギリシアにおいては元来、ポリスの創建者や独裁者からの解放者、戦死者などを﹁英雄﹂として崇め、神、または半神として祭儀を捧げる習慣があった<ref name="クラウク2019p41">[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], p. 41</ref>。このことから[[ドイツ]]の神学者{{仮リンク|ハンス・ヨセフ・クラウク|en|Hans-Josef Klauck}}はギリシア人の精神的世界において、人は神の位階に昇ることが可能であり、﹁神々と人間との境界﹂には抜け穴があったとしている<ref name="クラウク2019pp40_41">[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], pp. 40-41</ref>。この様な崇拝は存命中の人物に対しても適用されるようになった。文献的な実例として存命中の人が神格化される最古の例は、前405年に[[ペロポネソス戦争]]で活躍した[[スパルタ]]の将軍[[リュサンドロス (提督)|リュサンドロス]]が神として祭られたものである<ref name="周藤2014bp106"/><ref name="クラウク2019p32">[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], p. 32</ref>。神格化の対象となった人物は[[ソテル|救済者]]︵{{lang|el|σωτήρ}}、''Sōtēr''︶や[[エウエルゲテス|恩恵者]]︵{{lang|el|Εὐεργέτης}}、''Euergétēs''︶といった観念によって崇拝された<ref name="クラウク2019p43">[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], p. 43</ref>。そして、ギリシアを征服した[[ピリッポス2世 (マケドニア王)|フィリッポス2世]]や[[アレクサンドロス3世]]といったマケドニアの王たちが自身の神格化された地位を要求したか、あるいはそれを要求していると考えたギリシア人の諸ポリスがこれに迎合して利益を得ようと図ったことによって、こうした王に対する神格化が常態化していったと考えられる<ref name="周藤2014bp119">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], p. 119</ref><ref name="クラウク2019pp45_46">[[#クラウク 2019|クラウク 2019]], p. 45-46</ref>。

|

||

マケドニア系の諸王朝は上記のようなギリシア人のポリスとマケドニア王の関係性を継承していた。プトレマイオス朝におけるこの支配者祭儀の端緒となったのは、[[ディアドコイ戦争]]中の前305年から行われたアンティゴノス朝のデメトリオス・ポリオルケテスによるロドス市の包囲である。この戦いでロドスは、プトレマイオス1世の多大な支援の結果、攻撃を防ぎきることに成功した<ref name="周藤2014bp111">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], p. 111</ref>。ロドス人はプトレマイオス1世の貢献を称え、リビュアのアメン(アモン)神にプトレマイオス1世を神として祭ることの是非を問うと、可との神託が下りたので、ロドス市内にプトレマイオンという聖域を設定して巨大な列柱館を建設した。そしてプトレマイオス1世に対して神に対するのと同様の祭儀が捧げられた<ref name="周藤2014bp111"/>。 |

マケドニア系の諸王朝は上記のようなギリシア人のポリスとマケドニア王の関係性を継承していた。プトレマイオス朝におけるこの支配者祭儀の端緒となったのは、[[ディアドコイ戦争]]中の前305年から行われたアンティゴノス朝のデメトリオス・ポリオルケテスによるロドス市の包囲である。この戦いでロドスは、プトレマイオス1世の多大な支援の結果、攻撃を防ぎきることに成功した<ref name="周藤2014bp111">[[#周藤 2014b|周藤 2014b]], p. 111</ref>。ロドス人はプトレマイオス1世の貢献を称え、リビュアのアメン(アモン)神にプトレマイオス1世を神として祭ることの是非を問うと、可との神託が下りたので、ロドス市内にプトレマイオンという聖域を設定して巨大な列柱館を建設した。そしてプトレマイオス1世に対して神に対するのと同様の祭儀が捧げられた<ref name="周藤2014bp111"/>。 |

||

| 276行目: | 279行目: | ||

|- |

|- |

||

! width="200px" | ファラオ |

! width="200px" | ファラオ |

||

! width="100px" | |

! width="100px" | 画像 |

||

! width="400px" | 続柄・備考 |

! width="400px" | 続柄・備考 |

||

! width="150px" | 在位 |

! width="150px" | 在位 |

||

| 283行目: | 286行目: | ||

| [[File: Ptolemy I as Pharaoh of Egypt.jpg|100px]] |

| [[File: Ptolemy I as Pharaoh of Egypt.jpg|100px]] |

||

| 初代。 |

| 初代。 |

||

| |

| {{Small|前}}305−{{Small|前}}283年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス2世]] |

| [[プトレマイオス2世]] |

||

| [[File:Oktadrachmon Ptolemaios II Arsinoe II.jpg|100px]] |

| [[File:Oktadrachmon Ptolemaios II Arsinoe II.jpg|100px]] |

||

| プトレマイオス1世とベレニケ1世の子。 |

| プトレマイオス1世とベレニケ1世の子。 |

||

| |

| {{Small|前}}285−{{Small|前}}246年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス3世]] |

| [[プトレマイオス3世]] |

||

| [[File:Ptolemy III Euergetes.jpg |100px]] |

| [[File:Ptolemy III Euergetes.jpg |100px]] |

||

| プトレマイオス2世とアルシノエ1世の子。 |

| プトレマイオス2世とアルシノエ1世の子。 |

||

| |

| {{Small|前}}246−{{Small|前}}222年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス4世]] |

| [[プトレマイオス4世]] |

||

| [[File:Octadrachm Ptolemy IV BM CMBMC33.jpg|100px]] |

| [[File:Octadrachm Ptolemy IV BM CMBMC33.jpg|100px]] |

||

| プトレマイオス3世とベレニケ2世の子。 |

| プトレマイオス3世とベレニケ2世の子。 |

||

| |

| {{Small|前}}222/221−{{Small|前}}204年{{efn2|name="プトレマイオス4世在位"}} |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス5世]] |

| [[プトレマイオス5世]] |

||

| [[File:Tetradrachm Ptolemy V.jpg|100px]] |

| [[File:Tetradrachm Ptolemy V.jpg|100px]] |

||

| プトレマイオス3世とアルシノエ3世の子。 |

| プトレマイオス3世とアルシノエ3世の子。 |

||

| |

| {{Small|前}}204−{{Small|前}}180年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス6世]] |

| [[プトレマイオス6世]] |

||

| [[File:PtolemyVIPhilometor.jpg|100px]] |

| [[File:PtolemyVIPhilometor.jpg|100px]] |

||

| プトレマイオス5世とクレオパトラ1世の子。 |

| プトレマイオス5世とクレオパトラ1世の子。 |

||

| |

| {{Small|前}}180−{{Small|前}}164年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス8世]] |

| [[プトレマイオス8世]] |

||

| [[File:Ptolemy VIII - silver didrachma - líc.jpg|100px]] |

| [[File:Ptolemy VIII - silver didrachma - líc.jpg|100px]] |

||

| プトレマイオス6世及びクレオパトラ2世の同母弟。兄姉と共同統治。 |

| プトレマイオス6世及びクレオパトラ2世の同母弟。兄姉と共同統治。 |

||

| |

| {{Small|前}}170−{{Small|前}}163年 |

||

|- |

|- |

||

| プトレマイオス6世 |

| プトレマイオス6世 |

||

| [[File:PtolemyVIPhilometor.jpg|100px]] |

| [[File:PtolemyVIPhilometor.jpg|100px]] |

||

| 復位。 |

| 復位。 |

||

| |

| {{Small|前}}163−{{Small|前}}145年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス7世]] |

| [[プトレマイオス7世]] |

||

| [[File:Coin_of_Ptolemy_VII_Neos_Philopator.jpg|100px]] |

|||

| |

|||

| プトレマイオス6世の子。8世に殺害されたとされる。 |

| プトレマイオス6世の子。8世に殺害されたとされる。 |

||

| |

| {{Small|前}}145年 |

||

|- |

|- |

||

| プトレマイオス8世 |

| プトレマイオス8世 |

||

| [[File:Ptolemy VIII - silver didrachma - líc.jpg|100px]] |

| [[File:Ptolemy VIII - silver didrachma - líc.jpg|100px]] |

||

| |

| |

||

| |

| {{Small|前}}145−{{Small|前}}116年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス9世]] |

| [[プトレマイオス9世]] |

||

| [[File:PtolemyIX-StatueHead_MuseumOfFineArtsBoston.png|100px]] |

|||

| |

|||

| プトレマイオス8世とクレオパトラ3世の子。 |

| プトレマイオス8世とクレオパトラ3世の子。 |

||

| |

| {{Small|前}}116−{{Small|前}}110年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス10世]] |

| [[プトレマイオス10世]] |

||

| [[File:Ptolemy X Alexander I Louvre Ma970.jpg|100px]] |

| [[File:Ptolemy X Alexander I Louvre Ma970.jpg|100px]] |

||

| プトレマイオス9世の同母弟。母クレオパトラ3世に擁立されるが、対立し廃位。 |

| プトレマイオス9世の同母弟。母クレオパトラ3世に擁立されるが、対立し廃位。 |

||

| |

| {{Small|前}}110−{{Small|前}}109年 |

||

|- |

|- |

||

| プトレマイオス9世 |

| プトレマイオス9世 |

||

| [[File:PtolemyIX-StatueHead_MuseumOfFineArtsBoston.png|100px]] |

|||

| |

|||

| 復位。母クレオパトラ3世により廃位。 |

| 復位。母クレオパトラ3世により廃位。 |

||

| |

| {{Small|前}}109−{{Small|前}}107年 |

||

|- |

|- |

||

| プトレマイオス10世 |

| プトレマイオス10世 |

||

| [[File:Ptolemy X Alexander I Louvre Ma970.jpg|100px]] |

| [[File:Ptolemy X Alexander I Louvre Ma970.jpg|100px]] |

||

| 復位。母クレオパトラ3世を暗殺し、[[ベレニケ3世]]と結婚。 |

| 復位。母クレオパトラ3世を暗殺し、[[ベレニケ3世]]と結婚。 |

||

| |

| {{Small|前}}107−{{Small|前}}88年 |

||

|- |

|- |

||

| プトレマイオス9世 |

| プトレマイオス9世 |

||

| [[File:PtolemyIX-StatueHead_MuseumOfFineArtsBoston.png|100px]] |

|||

| |

|||

| 弟プトレマイオス10世の死により復位。 |

| 弟プトレマイオス10世の死により復位。 |

||

| |

| {{Small|前}}88−{{Small|前}}81年 |

||

|- |

|- |

||

| [[ベレニケ3世]] |

| [[ベレニケ3世]]{{Small| (女王)}} |

||

| [[File:Berenice III.jpg|100px]] |

|||

| |

|||

| プトレマイオス9世とクレオパトラ・セレネ1世の娘。プトレマイオス10世の后。のちにプトレマイオス11世と強制的に結婚させられ、その19日後に殺される。 |

| プトレマイオス9世とクレオパトラ・セレネ1世の娘。プトレマイオス10世の后。のちにプトレマイオス11世と強制的に結婚させられ、その19日後に殺される。 |

||

| |

| {{Small|前}}81−{{Small|前}}80年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス11世]] |

| [[プトレマイオス11世]] |

||

| [[File:Ptolemaeus XI.png|100px]] |

| [[File:Ptolemaeus XI.png|100px]] |

||

| プトレマイオス10世の子。ベレニケ3世殺害に怒った群衆により虐殺される。在位80日。プトレマイオス朝直系最後の王。 |

| プトレマイオス10世の子。ベレニケ3世殺害に怒った群衆により虐殺される。在位80日。プトレマイオス朝直系最後の王。 |

||

| |

| {{Small|前}}80年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス12世]] |

| [[プトレマイオス12世]] |

||

| [[File:Ptolemy XII Auletes Louvre Ma3449.jpg|100px]] |

| [[File:Ptolemy XII Auletes Louvre Ma3449.jpg|100px]] |

||

| プトレマイオス9世の子。 |

| プトレマイオス9世の子。 |

||

| |

| {{Small|前}}80−{{Small|前}}58年 |

||

|- |

|- |

||

| [[ベレニケ4世]] |

| [[ベレニケ4世]]{{Small| (女王)}} |

||

| |

| |

||

| プトレマイオス12世とクレオパトラ5世 (6世) の娘。父の国外追放後、母と共同統治。 |

| プトレマイオス12世とクレオパトラ5世 (6世) の娘。父の国外追放後、母と共同統治。 |

||

| |

| {{Small|前}}58−{{Small|前}}55年 |

||

|- |

|- |

||

| プトレマイオス12世 |

| プトレマイオス12世 |

||

| [[File:Ptolemy XII Auletes Louvre Ma3449.jpg|100px]] |

| [[File:Ptolemy XII Auletes Louvre Ma3449.jpg|100px]] |

||

| 復位。娘ベレニケ4世を処刑。 |

| 復位。娘ベレニケ4世を処刑。 |

||

| |

| {{Small|前}}55−{{Small|前}}51年 |

||

|- |

|- |

||

| [[クレオパトラ7世]] |

| [[クレオパトラ7世]]{{Small| (女王)}} |

||

| [[File:Kleopatra-VII.-Altes-Museum-Berlin1.jpg|100px]] |

| [[File:Kleopatra-VII.-Altes-Museum-Berlin1.jpg|100px]] |

||

| ベレニケ4世の妹。一般に'''クレオパトラ'''として知られる女王。 |

| ベレニケ4世の妹。一般に'''クレオパトラ'''として知られる女王。 |

||

| |

| {{Small|前}}51−{{Small|前}}30年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス13世]] |

| [[プトレマイオス13世]] |

||

| [[File:Portrait_of_Ptolemy_XIII_Theos_Philopator.jpg|100px]] |

|||

| |

|||

| クレオパトラ7世の弟であり夫。後に両者は対立した。 |

| クレオパトラ7世の弟であり夫。後に両者は対立した。 |

||

| |

| {{Small|前}}51−{{Small|前}}47年 |

||

|- |

|- |

||

| [[プトレマイオス14世]] |

| [[プトレマイオス14世]] |

||

| [[File:Ptolemy XIV.jpg|100px]] |

|||

| |

|||

| クレオパトラ7世とプトレマイオス13世の弟。 |

| クレオパトラ7世とプトレマイオス13世の弟。 |

||

| |

| {{Small|前}}47−{{Small|前}}44年 |

||

|- |

|- |

||

| [[カエサリオン|プトレマイオス15世]](カエサリオン) |

| [[カエサリオン|プトレマイオス15世]](カエサリオン) |

||

| [[File:Denderah3 Cleopatra Cesarion.jpg|100px]] |

| [[File:Denderah3 Cleopatra Cesarion.jpg|100px]] |

||

| クレオパトラ7世と[[ユリウス・カエサル]]の子。3歳のときクレオパトラ7世が共同統治者に指名。プトレマイオス朝最後の王。 |

| クレオパトラ7世と[[ユリウス・カエサル]]の子。3歳のときクレオパトラ7世が共同統治者に指名。プトレマイオス朝最後の王。 |

||

| |

| {{Small|前}}44−{{Small|前}}30年 |

||

|} |

|} |

||

| 418行目: | 421行目: | ||

{{familytree |border=1| |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | |}} |

{{familytree |border=1| |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | |}} |

||

{{familytree |border=1| |!| |F|~|y|~|~|C02 |y|P06 | | | | |C02=[[クレオパトラ2世]]<br />(前173年 - 前164年、前163年 - 前127年、前124年 - 前116年)|P06='''[[プトレマイオス6世]]'''<br />(前180年 - 前164年、前163年 - 前145年)|boxstyle_C02=background-color: #fdd;|boxstyle_P06=background-color: #ddf;}} |

{{familytree |border=1| |!| |F|~|y|~|~|C02 |y|P06 | | | | |C02=[[クレオパトラ2世]]<br />(前173年 - 前164年、前163年 - 前127年、前124年 - 前116年)|P06='''[[プトレマイオス6世]]'''<br />(前180年 - 前164年、前163年 - 前145年)|boxstyle_C02=background-color: #fdd;|boxstyle_P06=background-color: #ddf;}} |

||

{{familytree |border=1|P08 |C|PtM | | |,|-|^|-|v|-|-|-|.| |P08='''[[プトレマイオス8世]]'''<br />(前171年 - 前163 |

{{familytree |border=1|P08 |C|PtM | | |,|-|^|-|v|-|-|-|.| |P08='''[[プトレマイオス8世]]'''<br />(前171年 - 前163年、前145年 - 前131年)|PtM=[[プトレマイオス・メンフィティス]]<br />(前131年)|boxstyle_P08=background-color: #ddf;|boxstyle_PtM=background-color: #ddf;}} |

||

{{familytree |border=1| | | |L|~|~|y|~|C03 | |P07 | | ClT |C03=[[クレオパトラ3世]]<br />( |

{{familytree |border=1| | | |L|~|~|y|~|C03 | |P07 | | ClT |C03=[[クレオパトラ3世]]<br />(前142年 - 前131年)|P07='''[[プトレマイオス7世]]'''<br />(前145年)||ClT=[[クレオパトラ・テア]]|boxstyle_C03=background-color: #fdd;|boxstyle_P07=background-color: #ddf;}} |

||

{{familytree |border=1| | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|-|-|.| | |}} |

{{familytree |border=1| | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|-|-|.| | |}} |

||

{{familytree |border=1|C04 |y|~|P09 |~|y|C05 |7| |F|P10 |C04=[[クレオパトラ4世]]<br />(前116年 - 前115年)|P09='''[[プトレマイオス9世]]'''<br />(前116年 - 前110年、前109年 - 前107年、前88年 - 前81年)|C05=[[クレオパトラ・セレネ1世|クレオパトラ・セレネ]]<br />(クレオパトラ5世説あり、前115年 - 前107年)|P10='''[[プトレマイオス10世]]'''<br />(前110年 - 前109年、前107年 - 前88年)|boxstyle_B03=background-color: #fdd;|boxstyle_C04=background-color: #fdd;|boxstyle_P09=background-color: #ddf;|boxstyle_C05=background-color: #fdd;|boxstyle_P10=background-color: #ddf;}} |

{{familytree |border=1|C04 |y|~|P09 |~|y|C05 |7| |F|P10 |C04=[[クレオパトラ4世]]<br />(前116年 - 前115年)|P09='''[[プトレマイオス9世]]'''<br />(前116年 - 前110年、前109年 - 前107年、前88年 - 前81年)|C05=[[クレオパトラ・セレネ1世|クレオパトラ・セレネ]]<br />(クレオパトラ5世説あり、前115年 - 前107年)|P10='''[[プトレマイオス10世]]'''<br />(前110年 - 前109年、前107年 - 前88年)|boxstyle_B03=background-color: #fdd;|boxstyle_C04=background-color: #fdd;|boxstyle_P09=background-color: #ddf;|boxstyle_C05=background-color: #fdd;|boxstyle_P10=background-color: #ddf;}} |

||

{{familytree |border=1| | | |!| | |!| | |!| | | |D|y|J| | | |}} |

{{familytree |border=1| | | |!| | |!| | |!| | | |D|y|J| | | |}} |

||

{{familytree |border=1| | |,|'| | |!| | |`|.| | |:|`|.| | | |}} |

{{familytree |border=1| | |,|'| | |!| | |`|.| | |:|`|.| | | |}} |

||

{{familytree |border=1| |P12 |y|C06 | |B03 |~|A|P11 | | |P12='''[[プトレマイオス12世]]'''<br />(前80年 - 前58年、前55年 - 前51年)|C06='''[[クレオパトラ5世|クレオパトラ5(6)世]]※<br />(前79年 - 前57年)|B03='''[[ベレニケ3世]]'''<br />(前81年 - 前80年)|P11='''[[プトレマイオス11世]]'''<br />(前80年)|boxstyle_P12=background-color: #ddf;|boxstyle_C06=background-color: #fdd;|boxstyle_B03=background-color: #fdd;|boxstyle_P11=background-color: #ddf;}} |

{{familytree |border=1| |P12 |y|C06 | |B03 |~|A|P11 | | |P12='''[[プトレマイオス12世]]'''<br />(前80年 - 前58年、前55年 - 前51年)|C06='''[[クレオパトラ5世|クレオパトラ5(6)世]]'''※<br />(前79年 - 前57年)|B03='''[[ベレニケ3世]]'''<br />(前81年 - 前80年)|P11='''[[プトレマイオス11世]]'''<br />(前80年)|boxstyle_P12=background-color: #ddf;|boxstyle_C06=background-color: #fdd;|boxstyle_B03=background-color: #fdd;|boxstyle_P11=background-color: #ddf;}} |

||

{{familytree |border=1| | |!| |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | |}} |

{{familytree |border=1| | |!| |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | |}} |

||

{{familytree |border=1| | |!|B04 | |C06 | | | | | | | | | |B04=[[ベレニケ4世]]<br />(前58年 - 前55年)|C06=[[クレオパトラ5世|クレオパトラ6世]]<br />(※と同一人物説あり、?年 - 前57年)|boxstyle_B04=background-color: #fdd;|boxstyle_C06=background-color: #fdd;}} |

{{familytree |border=1| | |!|B04 | |C06 | | | | | | | | | |B04=[[ベレニケ4世]]<br />(前58年 - 前55年)|C06=[[クレオパトラ5世|クレオパトラ6世]]<br />(※と同一人物説あり、?年 - 前57年)|boxstyle_B04=background-color: #fdd;|boxstyle_C06=background-color: #fdd;}} |

||

| 444行目: | 447行目: | ||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

=== 史料 === |

=== 史料 === |

||

* {{Cite book |和書 |author=アッリアノス|authorlink=アッリアノス |translator=[[大牟田章]] |title=アレクサンドロス大王東征記 上 |

* {{Cite book |和書 |author=アッリアノス|authorlink=アッリアノス |translator=[[大牟田章]] |title=アレクサンドロス大王東征記 上 |series=[[岩波文庫]] 上・下|publisher=[[岩波書店]] |date=2001-6 |isbn=978-4-00-334831-4 |ref=アッリアノス}}ISBN 978-4-00-334832-1。下巻にインド誌

|

||

* {{Cite web |

* {{Cite web|和書|author=[[アッピアノス]] |url=https://www.livius.org/sources/content/appian/appian-the-syrian-wars/ |title=シリア戦争 |publisher=livius.org |accessdate=2019-5|ref=アッピアノス }}(英訳) |

||

* {{Cite web |author= |date=2019-4|url=https://www.livius.org/sources/content/mesopotamian-chronicles-content/bchp-11-invasion-of-ptolemy-iii-chronicle/ |title=BCHP11 |publisher=livius.org |accessdate=2019-5|ref=BCHP11 }}(英訳) |

* {{Cite web |author= |date=2019-4|url=https://www.livius.org/sources/content/mesopotamian-chronicles-content/bchp-11-invasion-of-ptolemy-iii-chronicle/ |title=BCHP11 |publisher=livius.org |accessdate=2019-5|ref=BCHP11 }}(英訳) |

||

* {{Cite book |和書 |author=ポリュビオス|authorlink=ポリュビオス |translator=[[城江良和]] |title=[[歴史 (ポリュビオス)|歴史]] 2 |publisher=[[ |

* {{Cite book |和書 |author=ポリュビオス|authorlink=ポリュビオス |translator=[[城江良和]] |title=[[歴史 (ポリュビオス)|歴史]] 2 |publisher=[[京都大学学術出版会]] |series=[[西洋古典叢書]] |date=2007-9 |isbn=978-4-87698-169-4 |ref=ポリュビオス 2007 }} |

||

* {{Cite book |和書 |author=ポリュビオス|authorlink=ポリュビオス |translator= |

* {{Cite book |和書 |author=ポリュビオス|authorlink=ポリュビオス |translator=城江良和 |title=歴史 3 |publisher=京都大学学術出版会 |series=西洋古典叢書 |date=2011-10 |isbn=978-4-87698-192-2 |ref=ポリュビオス 2011 }} |

||

* {{Cite book |和書 |author1= |

* {{Cite book |和書 |author1=ポンペイウス・トログス|authorlink1=グナエウス・ポンペイウス・トログス|author2=ユスティヌス 抄録|authorlink2=ユニアヌス・ユスティヌス|translator=合阪學 |title=地中海世界史 |publisher=京都大学学術出版会 |series=西洋古典叢書 |date=1998-1 |isbn=978-4-87698-156-4 |ref=ユスティヌス 1998 }} |

||

=== 書籍・論文 === |

=== 書籍・論文 === |

||

| 485行目: | 488行目: | ||

=== ウェブ出典 === |

=== ウェブ出典 === |

||

* {{Cite web|url=https://kotobank.jp/word/%E4%B8%83%E5%8D%81%E4%BA%BA%E8%A8%B3%E8%81%96%E6%9B%B8-283032|title=コトバンク 七十人訳聖書|access-date=2019-06-03|ref=コトバンク}} |

* {{Cite web|和書|url=https://kotobank.jp/word/%E4%B8%83%E5%8D%81%E4%BA%BA%E8%A8%B3%E8%81%96%E6%9B%B8-283032|title=コトバンク 七十人訳聖書|access-date=2019-06-03|ref=コトバンク}} |

||

* {{Cite web|author=[[クリステル・フィッシャー・ボヴェ]]|title=The Ptolemaic Army|date=2015-3|url=https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935390.001.0001/oxfordhb-9780199935390-e-75|access-date=2020-06-08|isbn=978-0-19-993539-0 |ref=フィッシャー・ボヴェ 2015}} |

* {{Cite web|author=[[クリステル・フィッシャー・ボヴェ]]|title=The Ptolemaic Army|date=2015-3|url=https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935390.001.0001/oxfordhb-9780199935390-e-75|access-date=2020-06-08|isbn=978-0-19-993539-0 |ref=フィッシャー・ボヴェ 2015}} |

||

2024年4月15日 (月) 23:45時点における最新版

- プトレマイオス朝エジプト

- Πτολεμαϊκὴ βασιλεία (ギリシャ語)

-

←

前305年 - 前30年  →

→

紀元前235年頃のプトレマイオス朝の領域

緑色のコイレ・シリアは後にセレウコス朝に奪われる

-

公用語 古代ギリシア語

古代エジプト語首都 アレクサンドリア - ファラオ

-

前305年 - 前283年 プトレマイオス1世

ソテル前246年 - 前222年 プトレマイオス3世

エウエルゲテス前51年 - 前30年 クレオパトラ7世

フィロパトル前44年 - 前30年 プトレマイオス15世カエサル - 変遷

-

建国 前305年 シリア戦争 前274年-前168年 アクティウムの海戦 前31年9月2日 滅亡 前30年

| 古代エジプトの王朝 |

|---|

|

| 王朝誕生前のエジプト |

| エジプト初期王朝 |

| 第1 第2 |

| エジプト古王国 |

| 第3 第4 第5 第6 |

| エジプト第1中間期 |

| 第7 第8 第9 第10 |

| エジプト中王国 |

| 第11 第12 |

| エジプト第2中間期 |

| 第13 第14 第15 第16 第17 |

| エジプト新王国 |

| 第18 第19 第20 |

| エジプト第3中間期 |

|

第21(並立:アメン大司祭) 第22 第23 第24 第25 第26 |

| エジプト末期王朝時代 |

| 第27 第28 第29 第30 第31 |

| グレコ・ローマン時代 |

| アレクサンドロス大王 |

| プトレマイオス朝 |

| アエギュプトゥス |

|

|

歴史[編集]

アレクサンドロス3世とディアドコイ[編集]

東征記』第3巻§3[1]

王朝の建設[編集]

王朝の完成[編集]

プトレマイオス3世の征服活動[編集]

大王プトレマイオスは父方にはゼウスの子ヘラクレスの子孫より、母方にはゼウスの子ディオニュソスの子孫より生まれし、テオイ・ソテレス(救済神)たるプトレマイオス(一世)と王妃ベレニケ(一世)の子、テオイ・アデルフォイ(愛姉神)たる王プトレマイオス(二世)と王妃アルシノエ(二世)の子にして、父より(中略)王国を受け継ぎ、(中略)アジアへ遠征した。彼はエウフラテス河のこちら側(西岸)の地域、パンピュリア、イオニア、ヘレスポントス、トラキアにわたる全地域と、これらの地域の全軍とインド象の支配者となり、これらの全地域における領主を従属させ、エウフラテス河を渡り、彼自身、バビロニア、スシアナ、ペルシス、メディア、そしてバクトリアにいたるあらゆる地域において、ペルシア人によってエジプトから持ち去られた、いかなる聖物を彼自身が探し出し、この地域から得られた他の財宝とともに、エジプトへと回復し、(ユーフラテス)河に沿って兵を帰還させた(以下、欠損)

後期[編集]

エジプトではプトレマイオス(引用注:4世)が全く異なった状態にあった。即ち、近親殺しで王国を手に入れ、両親を殺したのに加えて、さらに兄弟をも殺害して、彼は、あたかも事がうまく運んだかのように思って贅沢に身を任せ、また、王宮全体も王のやり方に従ったのである。その結果、幕僚や長官たちだけでなく、全軍隊も軍事に精励するのをやめて、安逸と無為でだれ切り、腐り果てた。

プトレマイオス(四世)のところでは、この(ラピアの戦いの)すぐあと、エジプト人との戦争が勃発した。この王はアンティオコス(引用注:3世)との戦争に備えてエジプト人に武器を与えていたのだが、これはその場面に限っていえば首肯できる方法ではあっても、将来のためにはつまづきの石となった。というのもラピアの勝利によって自信をふくらませたエジプト人たちは、もはやおとなしく命令に忍従するのをいさぎよしとせず、自分の力で身を守ることのできる人間として、それにふさわしい指導役の人物を求めるようになったのである。この要求はしばらくのちに実現することになる[注 11]。

ローマの拡張[編集]

拡大するアンティゴノス朝の脅威に晒され、敗戦と内乱の渦中にあるプトレマイオス朝の支援も当てにできなくなったエーゲ海のギリシア人ポリス、ロドス、ビュザンティオン、キオス、そしてペルガモン王国のアッタロス1世らは対アンティゴノス朝の同盟を結ぶと共に、第二次ポエニ戦争に勝利して地中海に覇権を確立しつつあったローマの支援を求めた[82]。ローマはギリシア情勢に介入し、前197年のキュノスケファライの戦いでアンティゴノス朝の軍団を打ち破ってギリシアにおけるアンティゴノス朝の領土を独立させ、同国の外交権を剥奪した[83][84]。続いてギリシアへと勢力を拡張しようとしたセレウコス朝のアンティオコス3世も前191年のテルモピュライの戦いと前190年のマグネシアの戦いでローマに敗れ、東地中海におけるローマの影響力は一挙に拡大した[85]。

慢性的な内紛とローマへの従属[編集]

プトレマイオス8世が前116年に死去した後、プトレマイオス朝はその滅亡まで慢性的な内紛と分裂に苦しみ、しかもプトレマイオス8世のように、それを収拾することのできる強力な支配者を見ることもなかった。遺言によってエジプトの支配権を継承したのはプトレマイオス8世の妻クレオパトラ3世であり、彼女は息子のプトレマイオス9世︵在位‥前116年-前110年、前109年-前107年、前88年-前81年︶に王位を授けたが、彼は弟のプトレマイオス10世︵在位‥前110年-前109年、前107年-前88年︶と激しい権力闘争を繰り広げた。そしてプトレマイオス9世は間もなく母親殺しを図ったとして地位を追われ前106年キュプロス島へ逃亡した[103]。これはクレオパトラ3世がプトレマイオス10世を溺愛していたため、彼に王位を与えるための謀略であったとも言われている[103]。クレオパトラ3世は息子のプトレマイオス10世と結婚したが、その溺愛にもかかわらず前101年にプトレマイオス10世によって殺害されたと言われている[103][104]。その後も兄弟は争いを続け、前88年にプトレマイオス10世が殺害されたことでプトレマイオス9世の勝利が確定した[103][104]。 この争いの最中、キュレネではプトレマイオス8世の庶子プトレマイオス・アピオンがキュレネ王を名乗ってプトレマイオス朝の支配から離れた[104]。彼は父親と同じく後継者無きまま死亡した際にはその領土をローマ人に譲渡するという遺言を作成してローマの支持を得たが、実際に後継者の無いまま死去したためキュレネはローマに贈与されることとなった[104]。キュレナイカの各都市は各々自由都市を宣言しローマの元老院がそれを承認したが、当初はローマは直接統治には乗り出さなかった[105]。その後前87年から前86年にかけてキュレナイカで内紛が発生すると、キュレネ人たちはローマの有力者スッラの配下ルクッルスに秩序の回復を求め、キュレナイカは実際にローマの統治下に入っていった[105]。そして前74年、ローマ元老院はキュレナイカ属州の設立を決議し、以降キュレナイカは完全にプトレマイオス朝の支配を離れた[105]。

滅亡[編集]

前51年、プトレマイオス12世が死去した時、その息子プトレマイオス13世はまだ10歳であった。そのため17歳になる娘のクレオパトラ7世︵在位‥前51年-前30年︶がプトレマイオス13世との結婚を条件に王位についた[111]。このクレオパトラ7世はその美貌と才知によって名高く、数々の伝説的な逸話が現代に至るまで伝えられている[111]。単にクレオパトラと言った場合には通常、このクレオパトラ7世を指す。

社会と制度[編集]

プトレマイオス朝は伝統的に、整然とした官僚制と社会の細部にわたる統制によって繁栄した中央集権的国家として描かれてきた[131][132]。20世紀の代表的なヘレニズム時代研究者の1人であるウォールバンクはプトレマイオス朝の統治を﹁官僚主義的中央集権制の大規模な実験と描写されて良いものだが、それはまた商取引を統制し、経済を国家権力に従属させることによって、貴金属を蓄積することを狙いとしていた限り、重商主義のそれでもあった。﹂と評しており[133]、19世紀から20世紀にかけてヘレニズム時代研究をリードしたターンは、統計と戸籍を作り整然と徴税を行う強力な官僚機構、国家管理の事業や王領地と4種に分類される贈与地からなる土地制度などを通じ、国家が各種の産業や徴税を隈なく監督するプトレマイオス朝の制度を描いている[134]。20世紀半ば頃まで想定されていたこのようなプトレマイオス朝の姿は近年の研究によってほぼ否定されており、現在では上記のような説明は行われない[131][132][135][136]。 セレウコス朝やアンティゴノス朝に代表されるヘレニズム王国は、多様な歴史的伝統を保有する地域を支配するため、現地の様々な伝統的支配機構を温存したモザイク状の国家を形成していたことが知られている。そしてプトレマイオス朝もまた、中央集権国家という伝統的なイメージとは異なり、地域ごとに中央政府による統制力の差が大きく、神殿などエジプトの伝統的な支配機構を取り込みながら支配を行っていたことが明らかとなっている[137]。その官僚組織も、整然とした中央集権体制を構築するためよりも、むしろ流入したギリシア人、マケドニア人に対して便宜を図るために拡充されていったものであり、厳密に整理されたものではなく、各官僚が利益を求める中でその日その日の不定形な活動の集合体に過ぎなかったと考えられている[131][135]。グレコ・マケドニア人とエジプト人[編集]

地方統治[編集]

経済[編集]

学問[編集]

軍事[編集]

陸軍[編集]

プトレマイオス朝は、その治世を通じて職業軍人︵傭兵も含む︶と新兵で構成された常備軍を維持した。エジプトの支配権を固めるため、プトレマイオス1世はギリシア人、傭兵、エジプト人、さらには戦争捕虜まで募集した軍隊に依存し、彼らはかなりの知略と適応力を示した[177]。プトレマイオス朝の軍隊は多様性に特徴があり、その構成員の民族的起源や国籍に関する記録が残されている[179]。エジプト本国他にもマケドニア、トラキア、ギリシア本土、エーゲ海、小アシア、キレナイカなどから兵士が募集された[180]。前2世紀から1世紀にかけて重なる戦争と拡張、ギリシア系移住民の減少と共にエジプト人が軍隊で占める割合と依存度が高まったが、ギリシア系移住民は依然として王室近衛隊と高位将校団において特権的な地位を維持した。エジプト人は王朝初期から軍隊に存在していたが、不誠実という評判と地域の反乱に同調する傾向のためしばしば無視されたり、不信を受けた[181]。それでも、エジプト人は勇敢な戦士とみなされ、前3世紀初めにプトレマイオス5世の改革を期して将校や騎兵隊員としてよく登用され始めた。また、エジプト軍人は一般住民に比べて高い社会・経済的地位を享受することができた[182]。 信頼でき、忠誠な軍人を確保するために王朝は豊かな財政資源と富に対するエジプトの歴史的評判を活用するいくつかの戦略を開発した。その一環として展開された宣伝は、詩人のテオクリトスが﹁プトレマイオスは自由人が持つことができる最上の雇用人だ﹂と主張したことからも証明されている[177]。傭兵たちは現金と穀物の配給を受ける形で給料をもらった。前3世紀にプトレマイオス軍の歩兵は、約1ドラクマ銀貨の手当を毎日もらったと伝える。このような条件は東地中海各地から新兵を引き入れ、彼らは﹁給料をもらう外国人﹂という意味の﹁ミストフォロイ・ゼノイ︵misthophoroi xenoi︶﹂とも呼ばれた。前2世紀から1世紀に至ると、ミストフォロイは主にエジプト国内で募集された。また、職業軍人には割り当て地という意味の﹁クレーロイ︵kleroi、クレーロスの複数形︶﹂が私有地として与えられ、その土地から産出された生産物を給料に代替するという屯田方式の制度が運営された。クレーロイは軍隊の階級や部隊、宿舎︵stathmoi︶や地域民の居住地によって様々な形で散在していた。遅くとも前230年頃になると、このような私有地はエジプト出身の下級歩兵のマキモイにも提供された[177]。クレーロイの提供は広範囲に行われた。騎兵隊員は少なくとも70アローラ[注 17]の土地を受け取ることができ、歩兵隊員は25-30アローラ、マキモイは一つの家族が生活できる基準に当する5アローラを受けた。プトレマイオス軍での服務が持つ高い収益性の性質は、王朝への忠誠を保障するのに効果的だったと見られる。軍隊の暴動や反乱は珍しく、反乱に加わった兵士たちも土地の下賜と異なるインセンティブにより懐柔されたりした[183]。 他のヘレニズム国家と同様、プトレマイオス軍はマケドニアの教理と組織を承継した[184]。アレクサンドロス大王時代の騎兵は、戦術と数的な面でより大きな役割を担い、ファランクスは歩兵の主力として機能した。プトレマイオス軍の多民族的な性格は、公認された組織の原則だった。兵士たちは出身地域別に訓練を受けたり、作戦に投入された。概してクレタ人は弓手、リビア人は重装歩兵、トラキア人は騎兵として服務した[177]。部隊の編成と武装も民族別に行われた。しかし、実戦では様々な民族の兵士が一緒に戦うよう訓練され、グレコ・マケドニア人将校の一元化された指揮は、ある程度の結束と調整が可能にしてくれてラフィアの戦いでプトレマイオス軍の士気を維持し、戦闘欲を高めるのに多大な役割を果たした[177]。海軍[編集]

一部の歴史家はプトレマイオス朝のエジプトが海軍力の伝統的な様式を革新したおかげで地中海の制海権を掌握し、歴代統治者が前例のない方式により権力と影響力を行使できたと描写する。キプロス島、クレタ島、エーゲ海の諸島、トラキアなどの東地中海全域にエジプトの領土と封臣たちが散在しており、セレウコス朝とマケドニアからこれを防御するためにも大規模な海軍を必要とした。一方、エジプト海軍は収益性のよい海上貿易を保護したり、ナイル川に沿って海賊を掃討する任務も務めた[185]。プトレマイオス朝の海軍の起源と伝統はアレクサンドロス大王の死後、ディアドコイ戦争が起こった前320年頃にさかのぼる。多くのディアドコイがエーゲ海と東地中海の制海権をめぐって争うと[186]、プトレマイオス1世はエジプト本土を防御し、外部からの侵入に備えて自分の支配権を強固にする過程で海軍を創設した。プトレマイオス1世を始めとする王朝の歴代統治者は、ギリシアやアジアに陸上帝国を建設するよりも、海軍力を増強させて海外に進出することを好んだ[187]。前306年にサラミスの海戦で大敗したにもかかわらず、エジプト海軍は以後の数十年間、エーゲ海と東地中海における支配的な軍事力となった。プトレマイオス2世はエジプトを同地域の最も優れた海軍大国にするという父王の政策を継承した。彼の治世にエジプト海軍はヘレニズム世界の最大規模に成長し、古代に製作された最大の戦艦の一部も保有していた[187]。第一次シリア戦争期にエジプト海軍はセレウコス朝とマケドニア海軍を撃退させ、エーゲ海と東地中海を掌握した。クレモニデス戦争でもエジプトはマケドニアを封鎖し、ギリシャ本土に対するアンティゴノス朝の野心を牽制することに成功した[188]。 絶頂期であったプトレマイオス2世の時代にエジプト海軍は336隻の戦艦で構成され[189]、輸送船と同盟国の艦船まで含めておよそ4千隻以上の艦船を保有していたとされる[189]。このような大規模の艦隊を維持するのにかかった多くの費用はエジプトの莫大な富と資源によって裏付けられた[189]。海軍の主要基地はアレクサンドリアとキプロスのネアパフォスにあった。エジプト海軍は東地中海、エーゲ海、レバント海、ナイル川などの各地で活動したほか、インド洋方面に向けた紅海にても定期的にパトロールを行った。このため海軍はアレクサンドリア艦隊、エーゲ海艦隊、紅海艦隊、ナイル川艦隊にそれぞれ編成された。第二次シリア戦争が始まると、エジプト海軍は一連の敗北を経験し、海外領土の喪失とともに制海権が緩んだことで、海軍の軍事的な重要性もまた低下した。その後、2世紀にわたってエジプト海軍は海上路の保護や海賊の掃討を中心に運営されてから、末期にローマ帝国が台頭する中にクレオパトラ7世によって部分的に復活した。エジプト海軍はアクティウムの海戦に参加したが、致命的な惨敗を喫し、王朝の滅亡と同時に消滅した。﹁宗教﹂と王権[編集]

歴史上のあらゆる国家と同様にプトレマイオス朝においても﹁宗教﹂、神々への崇拝は重要な意義を持っていた。プトレマイオス朝の﹁宗教﹂にはそれを特徴づける複数の要因があった。1つは伝統的なギリシア人たちの共同体にとって欠かす事ができなかった神々への崇拝であり[190][191]、いま1つは長い伝統を持ち、また﹁並外れて信心深い﹂︵ヘロドトス︶と評される土着のエジプト人たちの神々である[190]。さらにヘレニズム時代に東地中海のマケドニア系王朝の全てで進行していた支配者崇拝の隆盛[192]が大きな影響を及ぼした。セラピス[編集]

支配者祭儀[編集]

王の神格化[編集]

エジプトの神々[編集]

ユダヤ教[編集]

プトレマイオス朝はユダヤ教の発展の重要な舞台であった。コイレ・シリアをはじめとして、プトレマイオス朝の領域には相当数のユダヤ人が居住しており[227]、また貢納の義務を負ってはいたものの、エルサレムを中核とするコイレ・シリア︵パレスチナ︶のユダヤ人たちの共同体は、ハカーマニシュ朝︵アケメネス朝︶以来の自治的単位︵ユダイア︶を維持していた[228]。ユダヤ人たちの統治は大祭司と長老会議︵ギリシア風にGerousiaと呼ばれた︶が行っており、王に対する税を徴収する義務も大祭司が負った[228]。 自発的な移動、または強制移住、あるいはその両方によってエジプト本国、特にアレクサンドリアにユダヤ人達が移住した[229][230]。アレクサンドリアのユダヤ人知識階層はプトレマイオス朝時代に支配的地位にあったギリシア人の社会との関わりを求め、ヘレニズム文化を摂取しギリシア語を用いるようになっていった[231]。彼らは、もはやヘブライ語を理解できない同胞たちのためか、あるいはギリシア系知識人に対してユダヤの歴史の古さ、あるいは優越性を訴えるためか、ユダヤ教の聖典︵﹃旧約聖書﹄︶のギリシア語訳を行うことを決意した[232]。このアレクサンドリアで作成されたと見られるギリシア語訳聖書は今日、一般に﹃七十人訳聖書︵セプトゥアギンタ︶﹄と呼ばれている[注 18]。この七十人訳版は、明らかに読者の中にギリシアの知識人がいることを想定し、地名を極めて説明的に翻訳する他︵ヘブライ語の音をそのままギリシア語風の発音にするのではなく、地名の語源をギリシア語訳する[234]︶、ヘブライ語版の﹁原文﹂に様々な意訳を行って、ギリシア人の宗教的習慣への配慮や、ユダヤ人の起源の古さ、偉大さを強調するような一種の﹁改変﹂が施されている[235]。この﹃七十人訳聖書﹄は後世の宗教思想に大きな影響を残し、後の初期キリスト教の著作家たちの中から、﹁翻訳版﹂というよりももはや﹁聖書﹂そのものとして扱う人物すら出すようになる[236]。歴代ファラオ[編集]

在位年が重複している箇所はすべて複数のファラオによる共同統治である。| ファラオ | 画像 | 続柄・備考 | 在位 |

|---|---|---|---|

| プトレマイオス1世 |

|

初代。 | 前305−前283年 |

| プトレマイオス2世 |

|

プトレマイオス1世とベレニケ1世の子。 | 前285−前246年 |

| プトレマイオス3世 |

|

プトレマイオス2世とアルシノエ1世の子。 | 前246−前222年 |

| プトレマイオス4世 |

|

プトレマイオス3世とベレニケ2世の子。 | 前222/221−前204年[注 9] |

| プトレマイオス5世 |

|

プトレマイオス3世とアルシノエ3世の子。 | 前204−前180年 |

| プトレマイオス6世 |

|

プトレマイオス5世とクレオパトラ1世の子。 | 前180−前164年 |

| プトレマイオス8世 |

|

プトレマイオス6世及びクレオパトラ2世の同母弟。兄姉と共同統治。 | 前170−前163年 |

| プトレマイオス6世 |

|

復位。 | 前163−前145年 |

| プトレマイオス7世 |

|

プトレマイオス6世の子。8世に殺害されたとされる。 | 前145年 |

| プトレマイオス8世 |

|

前145−前116年 | |

| プトレマイオス9世 |

|

プトレマイオス8世とクレオパトラ3世の子。 | 前116−前110年 |

| プトレマイオス10世 |

|

プトレマイオス9世の同母弟。母クレオパトラ3世に擁立されるが、対立し廃位。 | 前110−前109年 |

| プトレマイオス9世 |

|

復位。母クレオパトラ3世により廃位。 | 前109−前107年 |

| プトレマイオス10世 |

|

復位。母クレオパトラ3世を暗殺し、ベレニケ3世と結婚。 | 前107−前88年 |

| プトレマイオス9世 |

|

弟プトレマイオス10世の死により復位。 | 前88−前81年 |

| ベレニケ3世 (女王) |

|

プトレマイオス9世とクレオパトラ・セレネ1世の娘。プトレマイオス10世の后。のちにプトレマイオス11世と強制的に結婚させられ、その19日後に殺される。 | 前81−前80年 |

| プトレマイオス11世 |

|

プトレマイオス10世の子。ベレニケ3世殺害に怒った群衆により虐殺される。在位80日。プトレマイオス朝直系最後の王。 | 前80年 |

| プトレマイオス12世 |

|

プトレマイオス9世の子。 | 前80−前58年 |

| ベレニケ4世 (女王) | プトレマイオス12世とクレオパトラ5世 (6世) の娘。父の国外追放後、母と共同統治。 | 前58−前55年 | |

| プトレマイオス12世 |

|

復位。娘ベレニケ4世を処刑。 | 前55−前51年 |

| クレオパトラ7世 (女王) |

|

ベレニケ4世の妹。一般にクレオパトラとして知られる女王。 | 前51−前30年 |

| プトレマイオス13世 |

|

クレオパトラ7世の弟であり夫。後に両者は対立した。 | 前51−前47年 |

| プトレマイオス14世 |

|

クレオパトラ7世とプトレマイオス13世の弟。 | 前47−前44年 |

| プトレマイオス15世(カエサリオン) |

|

クレオパトラ7世とユリウス・カエサルの子。3歳のときクレオパトラ7世が共同統治者に指名。プトレマイオス朝最後の王。 | 前44−前30年 |

系図[編集]

| マケドニア将軍 アンティパトロス |

| マケドニア貴族 プトレマイオス1世 |

| アルシノエ |

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||

| エウリュディケー |

|

|

| プトレマイオス1世 (在位 前305年 - 前285年) |

|

|

| ベレニケ1世 (? - 前285年) |

| フィリッポス マケドニア貴族 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

| リュシマコス |

| アルシノエ2世 (前277年 - 前270/268年) |

|

|

|

|

| キュレネ王 マガス |

|

| ||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||

|

|

|

|

| アルシノエ1世 (前284年 - 前274年) |

|

|

|

|

|

| プトレマイオス2世 (前285年 - 前246年) |

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マケドニア王 プトレマイオス・ケラウノス |

| マケドニア王 メレアグロス |

| プトレマイオス3世 (前246年 - 前222年) |

|

|

| ベレニケ2世 (前244年 - 前222年) |

|

| |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

| シリア王 アンティオコス3世 |

| アルシノエ3世 (前220年 - 前204年) |

| プトレマイオス4世 (前222/221年 - 前204年) |

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||

|

|

|

|

| クレオパトラ1世 (前193年 - 前176年) |

|

|

| プトレマイオス5世 (前204年 - 前180年) |

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| クレオパトラ2世 (前173年 - 前164年、前163年 - 前127年、前124年 - 前116年) |

| プトレマイオス6世 (前180年 - 前164年、前163年 - 前145年) |

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||

| プトレマイオス8世 (前171年 - 前163年、前145年 - 前131年) |

|

| プトレマイオス・メンフィティス (前131年) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

| クレオパトラ3世 (前142年 - 前131年) |

| プトレマイオス7世 (前145年) |

| クレオパトラ・テア | ||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||

| クレオパトラ4世 (前116年 - 前115年) |

|

| プトレマイオス9世 (前116年 - 前110年、前109年 - 前107年、前88年 - 前81年) |

|

| クレオパトラ・セレネ (クレオパトラ5世説あり、前115年 - 前107年) |

|

|

|

|

| プトレマイオス10世 (前110年 - 前109年、前107年 - 前88年) | |||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| プトレマイオス12世 (前80年 - 前58年、前55年 - 前51年) |

| クレオパトラ5(6)世※ (前79年 - 前57年) |

| ベレニケ3世 (前81年 - 前80年) |

|

|

| プトレマイオス11世 (前80年) |

|

| ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

| ベレニケ4世 (前58年 - 前55年) |

| クレオパトラ6世 (※と同一人物説あり、?年 - 前57年) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||

| アルシノエ4世 (前48年 - 前47年) |

| プトレマイオス13世 (前51年 - 前47年) |

|

|

|

|

|

|

|

| プトレマイオス14世 (前47年 - 前44年) |

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

| クレオパトラ7世 (前51年 - 前30年) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ローマ独裁官 ユリウス・カエサル |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ローマ軍人 マルクス・アントニウス |

| |||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

| プトレマイオス15世 (カエサリオン、前44年 - 前30年) |

| アレクサンドロス・ヘリオス |

| クレオパトラ・セレネ |

| プトレマイオス・フィラデルフォス | |||||||||||||||||||||||||||||

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ アッリアノス『アレクサンドロス大王東征記』第3巻§3、大牟田訳 p.191

- ^ 森谷 2000, p. 7

- ^ 桜井 1997, p. 191

- ^ 森谷 2000, p. 6

- ^ a b エル=アバディ 1991, p. 20

- ^ a b c 山花 2010, p. 158

- ^ 森谷 2000, p. 150

- ^ 桜井 1997, p. 192

- ^ 桜井 1997, p. 193_194

- ^ a b c d シャムー 2011, pp. 59-60

- ^ ウォールバンク 1988, p. 62

- ^ a b c d 西洋古典学事典, pp. 1033-1038 「プトレマイオス(エジプト王室の)」の項目より

- ^ a b ウォールバンク 1988, p. 139

- ^ a b c ウォールバンク 1988, p. 66

- ^ シャムー 2011, p. 64

- ^ ウォールバンク 1988, p. 65

- ^ 山花 2010, p. 163

- ^ 山花 2010, p. 166

- ^ a b c シャムー 2011, p. 65

- ^ シャムー 2011, p. 67

- ^ ウォールバンク 1988, pp. 62-81

- ^ シャムー 2011, pp. 59-95

- ^ シャムー 2011, p. 71

- ^ シャムー 2011, p. 72

- ^ ウォールバンク 1988, p. 74

- ^ 波部 2014, p. 108

- ^ シャムー 2011, p. 76

- ^ a b c シャムー 2011, p. 77

- ^ ウォールバンク 1988, p. 76

- ^ ウォールバンク 1988, p. 79

- ^ a b ウォールバンク 1988, p. 80

- ^ シャムー 2011, p. 100

- ^ a b c d e f シャムー 2011, p. 101

- ^ 拓殖 1982, p. 24

- ^ 波部 2014, p. 16

- ^ a b c d e シャムー 2011, p. 102

- ^ 波部 2014, pp. 79-87

- ^ a b 波部 2014, p. 88

- ^ a b ターン 1987, p. 21

- ^ 波部 2014, p. 96

- ^ a b c d シャムー 2011, p. 104

- ^ a b 拓殖 1982, p. 25

- ^ シャムー 2011, p. 103

- ^ エル=アバディ 1991, p. 66

- ^ a b 桜井 1997, p. 203

- ^ エル=アバディ 1991, p. 24

- ^ 拓殖 1982, p. 29

- ^ a b c d e 拓殖 1982, p. 27

- ^ a b c d e f g シャムー 2011, p. 105

- ^ 拓殖 1982, p. 28

- ^ 波部 2014, pp. 192-193の引用より孫引き

- ^ アッピアノス『シリア戦争』No.13§65

- ^ a b c d e シャムー 2011, p. 107

- ^ クレイトン 1999, p. 269

- ^ a b 『バビロニア年代誌』BHCP11

- ^ 『バビロニア年代誌』BHCP11、訳者サマリーより

- ^ 波部 2014, pp. 192-193

- ^ 波部 2014, p. 183

- ^ a b c d シャムー 2011, p. 108

- ^ ユスティヌス『地中海世界史』第30巻§1, 合阪訳p. 349

- ^ 波部 2014, p. 18

- ^ 山花 2010, p. 169

- ^ a b c d e 波部 2014, pp. 18-21

- ^ 波部 2014, p. 287

- ^ 西洋古典学事典,p. 1436「プトレマイオス朝エジプト王家の系図」より

- ^ ユスティヌス『地中海世界史』第29巻, 合阪訳p. 343, 訳注4

- ^ a b 山花 2010, pp. 169-170

- ^ クレイトン 1999, p. 265

- ^ ユスティヌス、『地中海世界史』第29巻, 合阪訳p. 343, 訳注5

- ^ a b シャムー 2011, p. 145

- ^ クレイトン 1999, p. 270

- ^ a b c シャムー 2011, p. 146

- ^ a b c d 山花 2010, p. 170

- ^ a b c 波部 2014, p. 238

- ^ ポリュビオス『歴史』第5巻§107, 城江訳、p. 276

- ^ a b c シャムー 2011, p. 147

- ^ a b ウォールバンク 1988, p. 167

- ^ 周藤 2014a, p. 6

- ^ 周藤 2014a, p. 1

- ^ a b 周藤 2014a, p. 9

- ^ a b シャムー 2011, p. 150

- ^ シャムー 2011, p. 151

- ^ シャムー 2011, p. 152

- ^ 本村 1997a, p. 203

- ^ シャムー 2011, pp. 158-159

- ^ a b c 周藤 2014a, p. 10

- ^ ポリュビオス、『歴史3』第18巻, 城江訳、p. 495, 訳注7

- ^ a b 山花 2010, p. 171

- ^ a b c d e f g h i j k l クレイトン 1999, p. 271

- ^ 周藤 2014a, pp. 7,12

- ^ a b 山花 2010, p. 172

- ^ a b c d e f シャムー 2011, p. 170

- ^ クレイトン 1999, p. 272

- ^ a b c d e f シャムー 2011, p. 190

- ^ a b c d e シャムー 2011, p. 191

- ^ a b c d e f 山花 2010, p. 173

- ^ a b c シャムー 2011, p. 192

- ^ a b c クレイトン 1999, p. 274

- ^ 拓殖 1982, p. 34

- ^ a b c d シャムー 2011, p. 193

- ^ a b シャムー 2011, p. 194

- ^ シャムー 2011, p. 196

- ^ a b c d e f クレイトン 1999, p. 275

- ^ a b c d シャムー 2011, p. 200

- ^ a b c シャムー 2011, p. 201

- ^ a b c d e クレイトン 1999, p. 276

- ^ a b c d e シャムー 2011, p. 220

- ^ シャムー 2011, pp. 210-219

- ^ シャムー 2011, p. 219

- ^ a b 西洋古典学事典, pp. 1146-1147 「ベレニーケー」の項目より

- ^ a b シャムー 2011, p. 221

- ^ クレイトン 1999, p. 277

- ^ a b c d e シャムー 2011, p. 223

- ^ シャムー 2011, p. 222

- ^ a b シャムー 2011, p. 224

- ^ 本村 1997b, p. 310

- ^ シャムー 2011, p. 225

- ^ a b 山花 2010, p. 183

- ^ シャムー 2011, p. 226

- ^ a b c シャムー 2011, p. 227

- ^ a b c シャムー 2011, p. 228

- ^ a b c d e 本村 1997b, p. 316

- ^ シャムー 2011, p. 229

- ^ a b シャムー 2011, p. 230

- ^ a b シャムー 2011, p. 232

- ^ a b 本村 1997b, p. 317

- ^ a b クレイトン 1999, p. 278

- ^ シャムー 2011, p. 233

- ^ 山花 2010, p. 185

- ^ クレイトン 1999, p. 279

- ^ a b c d e f g h 森谷 1997, p. 1997

- ^ a b c d 周藤 2014b, p. 19

- ^ ウォールバンク 1988, p. 145

- ^ ターン 1987, pp. 161-186

- ^ a b 波部 2014, p. 43

- ^ a b c 高橋 2004, pp. 148-149

- ^ a b c 波部 2014, p. 44

- ^ ウィルキンソン 2015, p. 425

- ^ a b c d 波部 2014, p. 52

- ^ a b c d e 周藤 2014b, pp. 136-145

- ^ a b c 高橋 2004, p. 156

- ^ a b マニング 2012, p. 151

- ^ 櫻井 2012, p. 23

- ^ ウィルキンソン 2015, p. 421

- ^ 櫻井 2012, p. 28

- ^ 周藤 2014b, pp. 312-317

- ^ a b c 古谷野 2003, p. 260

- ^ 周藤 2014b, p. 131

- ^ a b 周藤 2014b, p. 134

- ^ 周藤 2014b, pp. 135, 136-145

- ^ a b c d e 山花 2010, p. 201

- ^ a b エジプト百科事典, p. 178-179,「交易」の項目より

- ^ ウォールバンク 1988, p. 146

- ^ ウォールバンク 1988, p. 147

- ^ a b c d e f 山花 2010, p. 202

- ^ 周藤 2014b, p. 136

- ^ a b c 周藤 2014b, p. 137

- ^ 高橋 2017, p. 32

- ^ a b c 周藤 2014b, p. 138

- ^ a b c 周藤 2014b, p. 140

- ^ ウォールバンク 1988, p. 155

- ^ 周藤 2014b, p. 141

- ^ a b 石田 2007, pp. 83-84

- ^ シャムー 2011, pp. 495-496

- ^ a b ワインバーグ 2016, p. 56

- ^ シャムー 2011, pp. 507-509

- ^ a b c ワインバーグ 2016, p. 57

- ^ a b c ウォールバンク 1988, p. 250

- ^ a b 周藤 2014b, p. 17

- ^ ベリー 1966, p. 39

- ^ a b c ワインバーグ 2016, p. 58

- ^ a b ワインバーグ 2016, pp. 94-111

- ^ a b ワインバーグ 2016, pp. 124-129

- ^ a b c ワインバーグ 2016, p. 61

- ^ 周藤 2014b, p. 94

- ^ a b c 周藤 2014b, pp. 95-100

- ^ a b c d e f フィッシャー・ボヴェ 2015

- ^ フィッシャー・ボヴェ.“Egyptian Warriors: The Machimoi of Herodotus and the Ptolemaic Army,” Classical Quarterly 63 (2013): 209–236, 222–223.

- ^ Sean Lesquier, Les institutions militaires de l’Egypte sous les Lagides (Paris: Ernest Leroux, 1911);

- ^ Roger S. Bagnall, “The Origins of Ptolemaic Cleruchs,” Bulletin of the American Society of Papyrology 21 (1984): 7–20, 16–18.

- ^ Heinz Heinen, Heer und Gesellschaft im Ptolemäerreich, in Vom hellenistischen Osten zum römischen Westen: Ausgewählte Schriften zur Alten Geschichte. Steiner, Stuttgart 2006, ISBN 3-515-08740-0, pp. 61–84.

- ^ フィッシャー・ボヴェ 2013

- ^ Michel M. Austin, The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest: A Selection of Ancient Sources in Translation (Cambridge: Cambridge University Press, 2006) #283, l. 20.

- ^ Nick Sekunda, “Military Forces. A. Land Forces,” in The Cambridge History of Greek and Roman Warfare (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)

- ^ The Ptolemies, the Sea and the Nile: Studies in Waterborne Power, edited by Kostas Buraselis, Mary Stefanou, Dorothy J. Thompson, Cambridge University Press, pp. 12–13.

- ^ Robinson, Carlos. Francis. (2019). "Queen Arsinoë II, the Maritime Aphrodite and Early Ptolemaic Ruler Cult". Chapter: Naval Power, the Ptolemies and the Maritime Aphrodite. pp.79–94. A thesis submitted for the degree of Master of Philosophy. University of Queensland, Australia.

- ^ a b Robinson. pp.79-94.

- ^ Muhs, Brian. (2019). "The Ancient Egyptian economy, 3000–30 BCE". Chapter 7: The Ptolemaic Period. Cambridge University Press

- ^ a b c Muhs.

- ^ a b 周藤 2014b, p. 105

- ^ a b c シャムー 2011, pp. 455-459

- ^ a b c d 周藤 2014b, p. 106

- ^ a b 周藤 2014b, pp. 114-115

- ^ シャムー 2011, p. 475

- ^ a b 周藤 2014b, pp. 116-117

- ^ a b 周藤 2014b, p. 119

- ^ a b 周藤 2014b, pp. 119-120

- ^ シャムー 2011, p. 476

- ^ クラウク 2019, p. 43 の引用より孫引き

- ^ クラウク 2019, p. 39

- ^ クラウク 2019, p. 41

- ^ クラウク 2019, pp. 40-41

- ^ クラウク 2019, p. 32

- ^ クラウク 2019, p. 43

- ^ クラウク 2019, p. 45-46

- ^ a b 周藤 2014b, p. 111

- ^ a b 周藤 2014b, p. 112

- ^ 周藤 2014b, p. 113

- ^ 波部 2014, p. 187

- ^ a b 波部 2014, p. 188

- ^ a b 波部 2014, p. 190

- ^ 波部 2014, p. 200

- ^ 波部 2014, pp. 190, 200

- ^ 波部 2014, p. 133

- ^ 波部 2014, pp. 124-126

- ^ a b クラウク 2019, p. 63

- ^ 長谷川 2014, pp. 67-68

- ^ 櫻井 2016

- ^ 周藤 2014a

- ^ a b 周藤 2014b, pp. 312-330

- ^ 石田 2004

- ^ a b ウィルキンソン 2002, p. 27

- ^ a b c スペンサー 2009, p. 66

- ^ 小川 1982, p. 132

- ^ a b 小川 1982

- ^ シャムー 2011, p. 477

- ^ クラウク 2019, p. 64

- ^ a b シュテルン、サフライ 1977, p. 17

- ^ シュテルン、サフライ 1977, p. 33

- ^ 秦 2018, pp. 11-16

- ^ 秦 2018, pp. 17-18

- ^ 秦 2018, p. 35

- ^ コトバンク、「七十人訳聖書」の項目より

- ^ 秦 2018, p. 52

- ^ 秦 2018, pp. 44-132

- ^ 秦 2018, p. 202

参考文献[編集]

史料[編集]

●アッリアノス 著、大牟田章 訳﹃アレクサンドロス大王東征記 上﹄岩波書店︿岩波文庫 上・下﹀、2001年6月。ISBN 978-4-00-334831-4。ISBN 978-4-00-334832-1。下巻にインド誌 ●アッピアノス. “シリア戦争”. livius.org. 2019年5月閲覧。︵英訳︶ ●“BCHP11”. livius.org (2019年4月). 2019年5月閲覧。︵英訳︶ ●ポリュビオス 著、城江良和 訳﹃歴史2﹄京都大学学術出版会︿西洋古典叢書﹀、2007年9月。ISBN 978-4-87698-169-4。 ●ポリュビオス 著、城江良和 訳﹃歴史3﹄京都大学学術出版会︿西洋古典叢書﹀、2011年10月。ISBN 978-4-87698-192-2。 ●ポンペイウス・トログス、ユスティヌス 抄録 著、合阪學 訳﹃地中海世界史﹄京都大学学術出版会︿西洋古典叢書﹀、1998年1月。ISBN 978-4-87698-156-4。書籍・論文[編集]

●石田真衣﹁プトレマイオス朝エジプトにおける在地社会の変容--エドフの事例を中心に﹂﹃奈良史学﹄25)、奈良大学史学会、2007年、83-103頁、NAID 120002677218、2019年5月閲覧。 ●小川英雄﹁2ミトラス・イシス・サバシオスの崇拝﹂﹃オリエント史講座3渦巻く諸宗教﹄学生社、1982年3月、116-136頁。ISBN 978-4-311-50903-2。 ●本村凌二﹁7地中海の覇者へ﹂﹃ギリシアとローマ﹄中央公論社︿世界の歴史5﹀、1997年10月、246-281頁。ISBN 978-4-12-403405-9。 ●本村凌二﹁8第一人者とローマの運命﹂﹃ギリシアとローマ﹄中央公論社︿世界の歴史5﹀、1997年10月、282-320頁。ISBN 978-4-12-403405-9。 ●櫻井かおり﹁プトレマイオス朝最末期におけるメンフィスのプタハ神官団 : BM EA 184の再考察﹂﹃史友﹄第48巻、青山学院大学史学会、2016年、23-35頁、NAID 40020838248、2019年5月閲覧。 ●桜井真理子﹁5ギリシアからローマへ﹂﹃ギリシアとローマ﹄中央公論社︿世界の歴史5﹀、1997年10月、163-206頁。ISBN 978-4-12-403405-9。 ●周藤芳幸﹁南部エジプト大反乱と東地中海世界﹂﹃名古屋大学文学部研究論集﹄第60巻、名古屋大学文学部、2014年3月、1-16頁、doi:10.18999/jouflh.60.1、NAID 120005418049、2019年5月閲覧。 ●周藤芳幸﹃ナイル世界のヘレニズム - エジプトとギリシアの遭遇 -﹄名古屋大学出版会、2014年11月。ISBN 978-4-8158-0785-6。 ●高橋亮介﹁プトレマイオス朝エジプト研究の新動向 -J. Manning, Land and Power in Ptolemaic Egypt の到達点-﹂﹃オリエント﹄第47巻第1号、日本オリエント学会、2004年、148-159頁、doi:10.5356/jorient.47.148、2019年5月閲覧。 ●高橋亮介﹁ギリシア・ローマ期ファイユームをいかに捉えるか : 環境史研究の一動向 (特集 環境・農業生産・記録管理 : 文書史料に基づくエジプト環境史の構築)﹂﹃イスラーム地域研究ジャーナル﹄第9巻、早稲田大学イスラーム地域研究機構、2004年、32-44頁、NAID 120006028260、2019年6月閲覧。 ●拓殖一雄﹁エジプトの支配者たち﹂﹃オリエント史講座3渦巻く諸宗教﹄学生社、1982年3月、17-48頁。ISBN 978-4-311-50903-2。 ●長谷川奏﹃図説 地中海文明史の考古学﹄彩流社、2014年5月。ISBN 978-4-7791-2016-9。 ●秦剛平﹃七十人訳ギリシア語聖書入門﹄講談社︿講談社選書メチエ﹀、2018年6月。ISBN 978-4-06-512094-1。 ●波部雄一郎﹃プトレマイオス王国と東地中海世界﹄関西学院大学出版会、2014年1月。ISBN 978-4-86283-152-1。 ●松原國師﹃西洋古典学事典﹄京都大学出版会、2010年6月。ISBN 978-4-87698-925-6。 ●森谷公俊﹁IGヘレニズム4ヘレニズム諸国家﹂﹃西洋古代史研究入門﹄東京大学出版会、1997年3月。ISBN 978-4-13-022016-3。 ●森谷公俊﹃アレクサンドロス大王 ﹁世界征服者﹂の虚像と実像﹄講談社︿講談社選書メチエ﹀、2000年10月。ISBN 978-4-06-258197-4。 ●山花京子﹃古代エジプトの歴史 - 新王国時代からプトレマイオス朝時代まで -﹄慶應義塾大学出版会、2010年9月。ISBN 978-4-7664-1765-4。 ●モスタファ・エル=アバディ 著、松本慎二 訳﹃古代アレクサンドリア図書館 よみがえる知の宝庫﹄中央公論社︿中公新書 1007﹀、1991年1月。ISBN 978-4-12-101007-0。 ●ジョン・バグネル・ベリー 著、高山一十 訳﹃古代ギリシアの歴史家たち﹄修文館、1966年4月。ISBN 978-4-87964-025-3。︵1990年4月改訂版︶ ●ハンス・ヨセフ・クラウク 著、小川陽監訳、河野克也、前川裕 訳﹃初期キリスト教の宗教的背景 下巻﹄日本キリスト教団出版局、2019年1月。ISBN 978-4-8184-0969-9。 ●ピーター・クレイトン﹃古代エジプトファラオ歴代誌﹄吉村作治監修、藤沢邦子訳、創元社、1999年4月。ISBN 978-4-422-21512-9。 ●J.G. マニング﹁プトレマイス : プトレマイオス朝の失われた都市﹂﹃メタプティヒアカ‥名古屋大学大学院文学研究科教育研究推進室年報﹄第6巻、名古屋大学大学院文学研究科教育研究推進室、2012年2月、145-166頁、NAID 120005619539、2019年5月閲覧。 ●フランソワ・シャムー 著、桐村泰次 訳﹃ヘレニズム文明﹄諭創社、2011年3月。ISBN 978-4-8460-0840-6。 ●A.J.スペンサー﹃図説 大英博物館古代エジプト史﹄近藤二郎監訳、小林朋則訳、原書房、2009年6月。ISBN 978-4-562-04289-0。 ●メナヘム・シュテルン、シュムエル・サフライ 著、石田友雄 訳﹃ユダヤ民族史2古代編 Ⅱ﹄六興出版、1977年2月。ASIN B000J8ELL2。 ●ウィリアム・ウッドソープ・ターン 著、角田有智子 訳﹃ヘレニズム文明﹄思索社、1987年1月。ISBN 978-4-7835-1127-4。 ●スティーヴン・ワインバーグ 著、赤根洋子 訳﹃科学の発見﹄文藝春秋、2016年5月。ISBN 978-4-16-390457-3。 ●トビー・ウィルキンソン﹃図説 古代エジプト人物列伝﹄内田杉彦訳、悠書館、2015年1月。ISBN 978-4-903487-97-7。 ●リチャード・ハーバード・ウィルキンソン 著、内田杉彦 訳﹃古代エジプト神殿大百科﹄東洋書林、2002年9月。ISBN 978-4-88721-580-1。 ●フランク・ウィリアム・ウォールバンク 著、小河陽 訳﹃ヘレニズム世界﹄教文館、1988年1月。ISBN 978-4-7642-6606-3。ウェブ出典[編集]

●“コトバンク 七十人訳聖書”. 2019年6月3日閲覧。 ●クリステル・フィッシャー・ボヴェ (2015年3月). “The Ptolemaic Army”. 2020年6月8日閲覧。外部リンク[編集]