ジャイナ教

| ジャイナ教 |

|---|

|

| 祈り |

| ナモーカール・マントラ · ミッチャミ・ドゥッカダム |

| 哲学 |

| アネーカーンタヴァーダ · スィヤードヴァーダ · ナヤヴァーダ · ジャイナ宇宙論 · アヒンサー · カルマ · ダルマ · ニルヴァーナ · ケーヴァラ・ジュニャーナ · モークシャ · ドラヴィヤ · ナヴァタットヴァ · アステーヤ · アパリグラハ · グナスターナ · サンサーラ |

| 主な信仰対象 |

| ティールタンカラ · リシャバ · マハーヴィーラ · アーチャーリャ · ガナダラ · シッダセーナ・ディヴァーカラ · ハリバドラ |

| 宗派 |

| 空衣派 · 白衣派 |

| 聖典 |

| カルパスートラ · アーガマ · タットヴァールタ・スートラ · ナーラティヤール · サンマッティ・プラカラン |

| その他 |

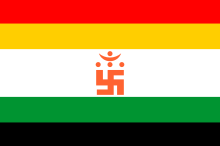

| パラスパローパグラホー・ジーヴァーナーム · シンボル · 旗 |

| 祝日 |

| マハーヴィール・ジャヤンティ · パリユーシャナ · ディーワーリー |

起源[編集]

﹁マハーヴィーラ﹂︵Mahāvīra︶は、本名﹁ヴァルダマーナ﹂︵Vardhamāna、栄える者︶。﹁マハーヴィーラ﹂︵偉大な勇者︶の尊称で広く知られた。 マハーヴィーラはマガダ︵現ビハール州︶のバイシャーリー市近郊のクンダ村に、クシャトリヤ︵王族︶出身として生まれた。父親の名はシッダールタで、ゴートラはカーシヤパだった。母親はトリシャラー。30歳で出家してニガンタ派の行者となり、12年の苦行ののち真理を悟り﹁ジナ﹂︵Jina、勝利者︶となった︵ジャイナ教とは﹁ジナの教え﹂の意味。なお、ジャイナ教の考え方ではマハーヴィーラは最初にジャイナ教を唱えた人物ではなく永遠の真理であり、現在の世界の相において24人のティールタンカラが同じ教えを述べたと考えられている。マハーヴィーラは最後のティールタンカラとされている︶。以後30年間遊行しながら教えを説き広め、信者を獲得し、72歳でパータリプトラ︵現パトナ︶市近郊で生涯を閉じた。 仏典ではニガンタ・ナータプッタ︵nigaṇṭha nātaputta, निगण्ढ नातपुत्त︶の名で釈迦在世時代の代表的な自由思想家たち︵六師外道︶の一人である。彼は﹁ナータ族の出身者﹂で、古くからの宗教上の一派ニガンタ︵束縛を離れた者︶派で修行したのでそう呼ばれた。相対主義と断定の回避[編集]

﹁三宝﹂の重視と五禁戒[編集]

食生活[編集]

食生活はジャイナ教の生物の分類学上、できる限り下等なものを摂取すべきであり、豆類、葉菜類と茎野菜を中心とした食事となることが多い。殺生を徹底的に忌むことから、肉・魚介類・卵・球根類︵五葷︶[注釈 1]などは口にしない。敬虔な信徒は、蜂蜜・鰹節や煮干しの出汁・ブイヨン・ゼラチン・肉エキス・バター・ラード・ヘット︵牛脂︶・魚油・馬油やそれらを使用した調理器具も忌むことがある。また誤って虫を殺めぬよう、火を使用する調理を避け、調理と食事は日の出ている時間内に済ませる。ジャイナ教徒に食事を振る舞う際は、相手の食べられないものをなるべく個別に確認し、料理に含まれる食材と含まれない食材を説明するのが望ましい[3]。白衣派と裸行派[編集]

ジャイナ教の現況[編集]

ジャイナ商人[編集]

殺生を禁じられたジャイナ教徒の職業はカルナータカ州に例外的に知られているわずかな農民を除けばほとんどが商業関係の職業に従事しており[注釈 2]、なかでも豪商と名高いジャイナ商人︵ジェイン︶が知られる。ジャイナ教団体によると、インドにおける個人所得税の2割はジャイナ教信徒により納税されている。 その理由として、﹃嘘を禁忌として、約束は絶対に守る﹄﹃信徒は死後、生前の善行と悪行が帳簿の債権・債務のように集計され、来世の行方が決定づけられる﹄﹃事業の成功も泡沫のものである﹄と戒められ、また積極的な慈善行為、無所有主義など彼らが日頃から厳しい戒律を遵守していることから、清く正しい印象を客観づけられ、圧倒的な信用を集めているためと云われる。そのため、信用第一である宝石・貴金属商に従事する者が多い。ほかにも、インド商人ならではの高い語学力と計算能力からも、ビジネスマンとして重宝されている側面が在る[5]。ジャイナ聖典およびジャイナ教文献[編集]

ジャイナ教の聖典はシッダーンタ(siddhānta)あるいはアーガマ(āgama)と呼ばれる。白衣派では、前3世紀ころパータリプトラで開かれた最初の聖典編纂会議で古聖典(14のプッバ (puvva)。聖典名は俗語形)に関する記憶が集められ12のアーンガ (āṅga)が編纂されたが、最終的に5世紀ころ西インドのバラビーにおける編纂会議でまとめられた。

白衣派聖典の言語は俗語アルダ・マーガディー語(半マガダ語)で、伝統的にはアールシャ(ārṣa、聖仙のことば)と呼ばれる。これに対し裸行派はいにしえの聖典はすべて散逸したとして俗語シャウラセーニー語(śaurasenī)で書かれた独自の文献を聖典とする。

サンスクリットで最初に書かれたのは、有名なウマースヴァーティ(umāsvāti)の教理綱要書(タットヴァールターディガマ・スートラ)である。裸行派の学匠クンダクンダ(kundakunda(4-5世紀))は自派の聖典用語で(ニヤマサーラ、niyamasāra)など哲学書を書いた。また、白衣派のハリバドラ・スーリ(haribhadra sūri(8世紀ごろ))はジャイナ教聖典に対して初めてサンスクリット語で注釈を書き、『六派哲学集成』等の哲学書の他、文学作品、ヨーガに関する書物など、多彩な作品を残した。 白衣派のヘーマチャンドラ(12世紀)は諸学に通じ、すぐれた文法学者・文筆家として多くの作品を残した。

俗語文学は10世紀前後にはアパブランシャ語作品が流行し、ダナパーラ(dhanapāla)の叙事詩(バビサッタカハー、bhavisattakahā)などのすぐれた作品を生んだが、その後もジャイナ教徒はサンスクリットとともに、その時代の地方語・俗語を文学作品に用いた。中世裸行派の中心となった南インドでは、タミル語やカンナダ語で多くの文学作品が作られた。

ジャイナ教寺院[編集]

-

聖地アーブ山のデルワーラ寺院

-

ハティーシング寺院 グジャラート州アフマダーバード

-

アーディナータ寺院 ラジャスタン州ラーナクプル

-

聖地シュラバナ・ベラゴラ山 ゴマテーシュワラ像

-

聖地サンメッド・シカールジ

-

サンメッド・シカールジ寺院

-

聖地ギルナール山は山岳寺院都市を形成している

著名な信者[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

関係文献[編集]

- 『思想の自由とジャイナ教 - 決定版中村元選集 第10巻』(春秋社、1991年)ISBN 978-4393312100

- 『ジャイナ認識論の研究』(長崎法潤著、平楽寺書店、1988年)ISBN 978-4831300553

- 『ジャイナ教 非所有・非暴力・非殺生 - その教義と実生活』(渡辺研二著、論創社、2005年)ISBN 978-4846003135

- 『ジャイナ教入門』(渡辺研二著、現代図書、2006年)ISBN 978-4434082078

- 『ジャイナ教聖典選』(河﨑豊/藤永伸 編・訳、国書刊行会、2022年)ISBN 978-4336073914