両界曼荼羅

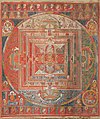

両界曼荼羅︵りょうかいまんだら︶は、密教の中心となる仏である大日如来の説く真理や悟りの境地を視覚的に表現した曼荼羅である。

概要[編集]

密教の教えの中心ともなる大日如来を中央に配して、更に数々の﹁仏﹂を一定の秩序にしたがって配置したものであり、﹁胎蔵曼荼羅﹂﹁胎蔵正曼荼羅﹂、﹁金剛界曼荼羅﹂の2つの曼荼羅を合わせて﹁両界曼荼羅﹂または﹁両部曼荼羅﹂と称する。﹁胎蔵﹂は客体、﹁金剛﹂は主体表現であるとされる[1][要追加記述]。一般に知られる個々の﹁仏﹂の像を絵画で表した﹃大曼荼羅﹄[注釈 1]のほかに、1つの仏を1文字の梵字︵サンスクリットを表記するための文字のひとつ︶で象徴的に表した﹃法曼荼羅﹄[注釈 2]や、1ずつの仏をその仏の内証を象徴的に表す﹁三昧耶形﹂で描いた﹃三昧耶曼荼羅﹄[注釈 3]、日本ではインド密教古来の地面に描く曼荼羅[注釈 4]の姿に倣って仏像を伽藍内に配置したものを﹃羯磨曼荼羅﹄[注釈 5]といい、これらを総合して﹁四種曼荼羅﹂と呼ぶ。起源・伝来[編集]

胎蔵曼荼羅︵大悲胎蔵曼荼羅︶は主に﹃大日経﹄に基づき、金剛界曼荼羅は﹃金剛頂経﹄︵経典群︶という密教経典に基づいて描かれている。﹃大日経﹄は7世紀の中頃、インドで成立したものと言われ、インド出身の僧である善無畏三蔵︵ぜんむいさんぞう、637年 - 735年︶が、中国人の弟子の一行禅師︵いちぎょうぜんじ、683年 - 727年︶と共に8世紀前半の725年︵開元13年︶前後に漢訳︵当時の中国語に翻訳︶したものである。一方の﹃金剛頂経﹄は7世紀末から8世紀始めにかけてインドで成立したもので、﹃大日経﹄が訳されたのと同じ頃に、インド出身の僧である金剛智三蔵︵671年 - 741年︶と、弟子の不空三蔵︵705年 -774年︶によって漢訳されている。なお、日本密教の伝承によれば、﹃金剛頂経﹄は十八会︵じゅうはちえ︶、つまり、大日如来が18回のさまざまな機会に説いた説法を経典としたものを、それぞれまとめて十八本に集大成した膨大なものであるとするが、金剛智三蔵と不空三蔵が訳したのはそのうちの初会︵しょえ︶の中の、合計28ある曼荼羅の、金剛界大曼荼羅のみであるとされ、この初会の経典を﹃真実摂経﹄︵しんじつしょうぎょう︶とも言う。 いずれにしても、﹃大日経﹄と﹃金剛頂経﹄は同じ大日如来を主題として取り上げながらも系統の違う経典であり、違う時期にインドの別々の地方で別個に成立し、中国へも別々に伝わった。これら2系統の経典群の教えを統合し、両界曼荼羅という形にまとめたのは、空海の師である唐僧の恵果阿闍梨︵746年 - 805年︶であると推定されている。恵果阿闍梨は、密教の奥義は言葉では伝えることがかなわぬとして、宮廷絵師の李真に命じて両界曼荼羅等々を描かせ、空海に与えた。空海は、唐での短い留学を終えて806年︵大同元年︶に帰国した際、それらの曼荼羅を持ち帰っている。 空海が持ち帰った彩色両界曼荼羅︵根本曼荼羅︶の原本および弘仁12年︵821年︶に製作された第一転写本は教王護国寺に所蔵されていたが失われており、京都・神護寺所蔵の国宝・両界曼荼羅︵通称‥高雄曼荼羅︶は彩色ではなく紫綾金銀泥であるが、根本曼荼羅あるいは第一転写本を忠実に再現したものと考えられている。構成[編集]

胎蔵曼荼羅[編集]

胎蔵曼荼羅︵﹁胎臓﹂も使われる︶は、詳しくは大悲胎蔵正曼荼羅といい、原語には﹁世界﹂に当たる言葉が入っていないが、金剛界曼荼羅に合わせて、古くから胎蔵界曼荼羅という言い方もされている[2]。曼荼羅は全部で12の﹁院﹂︵区画︶に分かれている。その中心に位置するのが﹁中台八葉院﹂であり、8枚の花弁をもつ蓮の花の中央に胎蔵界大日如来︵腹前で両手を組む﹁法界定印﹂を結ぶ︶が位置する。大日如来の周囲には4体の如来︵阿閦如来、開敷華王如来、阿弥陀如来、天鼓雷音如来︶を四方に配し、さらに4体の菩薩︵普賢菩薩、文殊師利菩薩、観自在菩薩、慈氏菩薩︶をその間に配して、合計8体が表される。

| |||||||||||||||||||||||

中台八葉院の周囲には、遍知院、持明院、釈迦院、虚空蔵院、文殊院、蘇悉地︵そしつじ︶院、蓮華部院、地蔵院、金剛手院、除蓋障︵じょがいしょう︶院が、それぞれ同心円状にめぐり、これらすべてを囲む外周に外金剛部︵げこんごうぶ︶院、またの名は最外︵さいげ︶院が位置する。これは、内側から外側へ向かう動きを暗示していて、大日如来の抽象的な智慧が、現実世界において実践されるさまを表現するという。

さらに、胎蔵曼荼羅は、中央・右・左の3つのブロックに分けて考えることが必要である。図の中央部は大日如来の悟りの世界を表し、向かって左︵方位では南︶には聖観自在菩薩︵観音菩薩︶を主尊とする蓮華部院︵観音院︶、向かって右︵方位では北︶には金剛薩埵︵こんごうさった︶を主尊とする金剛手院︵金剛部院。薩埵院︶がある。蓮華部院は如来の﹁慈悲﹂を、金剛手院は如来の﹁智慧﹂を表すものとされている。

蓮華藏曼荼羅[編集]

毗盧普賢真法会 | 釋尊文殊應化会 | 觀音法慧合同会 |

功德林佛法会 | 金剛幢王折攝会 | 金剛藏王折攝会 |

大日如來佛法会 | 普賢如來佛法会 | 如來善友会 逝多林法会 |

金剛界曼荼羅[編集]

日本で一般的に用いられる金剛界曼荼羅は、﹃初会金剛頂経 (真実摂経)﹄に説かれる二十八種の曼荼羅のうち﹁金剛会品﹂の曼荼羅6種、﹁降三世品﹂の曼荼羅2種に、﹃理趣経﹄の曼荼羅を加えて﹁九会(くえ)﹂としたもので[3]、成身会︵じょうじんえ︶、三昧耶会︵さまやえ︶、微細会︵みさいえ︶、供養会、四印会、一印会、理趣会、降三世会︵ごうざんぜえ︶、降三世三昧耶会の九会︵くえ︶から成る。この九会で一幅の曼荼羅を構成する手法は日本密教独自の流儀で、チベット密教では行われない。

四印会 | 一印会 | 理趣会 |

供養会 | 成身会 | 降三世会 |

微細会 | 三昧耶会 | 降三世 三昧耶会 |

中心になる成身会︵羯磨会(かつまえ)ともいう︶中尊は金剛界大日如来︵左手の人差し指を右手の拳で包み込む﹁智拳印﹂をむすぶ︶である。大日如来の東・南・西・北には阿閦︵あしゅく︶如来・宝生如来・阿弥陀如来・不空成就如来の4如来が位置する︵大日・阿閦・宝生・阿弥陀・不空成就を合わせて金剛界五仏あるいは五智如来という︶。各如来の東・南・西・北には四親近菩薩︵ししんごんぼさつ︶という、それぞれの如来と関係の深い菩薩が配されている。[注釈 6]

三昧耶会、微細会、供養会は中央の成身会とほぼ同様の構成をもっており、四印会はそれをやや簡略化したもの、一印会は他の諸仏を省いて大日如来一尊で表したものと考えて大過ない。

曼荼羅画面向かって右に位置する三会の曼荼羅はこれとはやや構成が異なる。理趣会は金剛薩埵を中尊として、欲望を擬人化した菩薩がこれを取り囲む。これは、欲望を単に煩悩として否定するのではなく悟りを求める心に昇華すべきだという﹃理趣経﹄の理念を図示したものである。降三世会は仏菩薩が憤怒の姿を現したものとされ、代表して金剛薩埵が恐ろしい形相をした降三世明王の姿で描かれている。降三世三昧耶会は降三世会を三昧耶形で描いたものである。これらの諸尊もすべては大日如来の悟りが形を変えて現われたものであり、すべては大日如来一尊に由来するということを表現したものと思われる。

金剛界八十一尊曼荼羅

なお、天台宗では、上記の九会のものだけでなく、金剛界八十一尊曼荼羅とよばれる一会のものも用いられる。その構成は九会金剛界曼荼羅の成身会にほぼ同じであるが、三昧耶会、微細会、供養会にあらわれる﹁賢劫十六尊﹂という菩薩を追加し、四隅に降三世会、降三世三昧耶会にあらわれる明王を描いている。いわば一会をもって九会を代表する構成といえる。

胎蔵曼荼羅が真理を実践的な側面、現象世界のものとして捉えるのに対し、金剛界曼荼羅では真理を論理的な側面、精神世界のものとして捉えていると考えられる。

脚注[編集]

注釈[編集]

(一)^ ﹁だいまんだら﹂と呼称する。

(二)^ ﹁ほうまんだら﹂と呼称する。

(三)^ ﹁さまやまんだら﹂と呼称する。

(四)^ ﹁地曼荼羅﹂ともいう場合がある。日本では曼荼羅を絵画として描き、掛軸状に装丁したものを台座の上に載せて灌頂の儀式の際に用いるもので、それを﹁敷曼荼羅﹂︵しきまんだら︶と呼ぶ。

(五)^ ﹁かつままんだら﹂と呼称する。

(六)^

大日如来の四方を囲む菩薩、および各如来の四方を囲む四親近菩薩は以下の通りである。︵東方=下、南方=左、西方=上、北方=右︶︵各菩薩には異称が多々存在する︶

●大日如来(中央)の輪の中

●金剛波羅蜜菩薩︵東方︶

●宝波羅蜜菩薩︵南方︶

●法波羅蜜菩薩︵西方︶

●羯磨波羅蜜菩薩︵北方︶

●阿閦如来︵東方︶の輪の中

●金剛薩埵︵西方︶

●金剛王菩薩︵北方︶

●金剛愛菩薩︵南方︶

●金剛喜菩薩︵東方︶

●宝生如来︵南方︶の輪の中

●金剛宝菩薩︵北方︶

●金剛光菩薩︵東方︶

●金剛幢菩薩︵西方︶

●金剛笑菩薩︵南方︶

●阿弥陀如来︵西方︶の輪の中

●金剛法菩薩︵東方︶

●金剛利菩薩︵南方︶

●金剛因菩薩︵北方︶

●金剛語菩薩︵西方︶

●不空成就如来︵北方︶の輪の中

●金剛業菩薩︵南方︶

●金剛護菩薩︵西方︶

●金剛牙菩薩︵東方︶

●金剛拳菩薩︵北方︶

出典[編集]

- ^ 『岩波 仏教辞典』 第1刷 (岩波書店)「胎蔵(界)(670頁)」。

- ^ なお、通常日本に取り入れられた曼荼羅の呼称について胎蔵界曼荼羅・胎蔵曼荼羅の2つが併用されているが、密教学者・頼富本宏は『曼荼羅の美術 東寺の曼荼羅を中心として』において「曼荼羅の典拠となった『大日経』と『金剛頂経』のいわゆる両部の大経を意識したものであり、空海もこの用語(注:両部曼荼羅)のみを用いている」「即ち『金剛頂経』には、明確に金剛界曼荼羅を説くのに対して、『大日経』では大悲胎蔵曼荼羅もしくは胎蔵生曼荼羅を説くのにかかわらず、胎蔵界曼荼羅と言う表現は見られないからである」と書いている。また頼富本宏は、円仁・円珍・安然など天台密教(台密)が興隆すると、修法のテキストにあたる次第類の中に「胎蔵界」と言う表現が用いられるようになり、両界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅の語が使われるようになったとする。

- ^ 田中,1987,p.93

参考文献[編集]

- 石田尚豊『曼荼羅の研究』全2巻、東京美術、1975年。

- 田中公明『曼荼羅イコノロジー』平河出版社、1987年。ISBN 4-89203-122-4