助六

表示

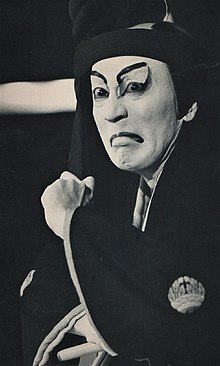

天保三年三月(1832年4月)江戸市村座の「八代目市川團十郎襲名披露興行」における『助六所縁江戸櫻』。中央に七代目市川團十郎改メ五代目市川海老蔵の花川戸助六、左は五代目岩井半四郎の三浦屋揚巻、右は五代目松本幸四郎の髭の意休。

﹃助六﹄︵すけろく︶は、歌舞伎の演目の一つの通称。本外題は主役の助六を務める役者によって変わる︵詳細は下記を参照)。

江戸の古典歌舞伎を代表する演目のひとつ。﹁粋﹂を具現化した洗練された江戸文化の極致として後々まで日本文化に決定的な影響を与えた。歌舞伎宗家市川團十郎家のお家芸である歌舞伎十八番の一つで、その中でも特に上演回数が多く、また上演すれば必ず大入りになるという人気演目である。

大口屋暁雨

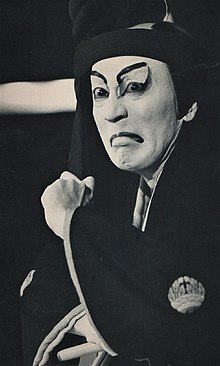

明治三十年 (1897) 五月東京歌舞伎座初演の﹃侠客春雨傘﹄より、九代目市川團十郎の大口屋暁雨。

京・大坂の助六はというと、江戸の幡随院長兵衛と並び称されるほどの侠客だったという。これが総角︵あげまき︶という名の京・嶋原の傾城と果たせぬ恋仲になり、大坂の千日寺で心中したのが延宝年間のことであるという。ただし詳細は伝わらず、したがって異説も多く、助六は侠客ではなく大坂の大店・萬屋︵よろずや︶の若旦那だったとする説、総角は大坂・新町の太夫だったとする説、そして事件も心中などではなく喧嘩で殺された助六の仇を気丈な総角が討ったものだとする説など、さまざまである[要出典]。

大口屋暁雨は実在が確認できる人物で、寛延から宝暦年間に江戸の芝居町や吉原で豪遊して粋を競った18人の通人、いわゆる﹁十八大通﹂の一人に数えられている。﹁暁雨﹂は俳名で、実の名を治兵衛︵じへえ︶といった。俳諧や書画骨董に通じた文化人で、たいそう気前も良かった。特に二代目團十郎の贔屓筋だったことから、彼の務める舞台ならどんなに客入りの悪い興行でも木戸札を買い上げてくれた。そうしたことから二人は親交を深めるようになり、江戸では次第に﹁團十郎の助六は大口屋を真似たもの﹂という噂が広まる。暁雨の方も助六そっくりの出で立ちで吉原に出入りし、﹁今様︵いまよう︶助六﹂などと呼ばれてご満悦だったという。どちらがどちらを先に真似たのかは不明だが、いずれにしてもこの頃から助六の鉢巻が大口屋の好んだ江戸紫に染め直されたという。

大口屋暁雨は、明治になると彼自身が歌舞伎の題材にされている。福地桜痴作の﹃侠客春雨傘﹄がそれで、主人公は﹁元は札差の大口屋の若旦那で治兵衛といったが、今ではその名もとどろく侠客・暁雨﹂という設定。

﹁助六﹂児島玉鳳画﹃歌絵百番﹄昭和初期

ある演目に、本来つけられた外題のほかにも、複数の通称がついていることは珍しくない。たとえば、本外題が﹃寿曽我対面﹄という演目を、通常われわれは﹃吉例寿曽我﹄、﹃曽我の対面﹄、あるいは﹃対面﹄などといった通称で呼んでいる。しかし本外題のほかにも別外題がいくつもあって、それらが共通の通称で束ねられているという例は、この﹃助六﹄をおいて他にはほとんどない。[注釈 2]

﹁﹃助六﹄を﹃助六所縁江戸櫻﹄という外題で上演するのは成田屋だけ﹂というのはよく知られた歌舞伎の蘊蓄だが、これをもうすこし厳密にいうと、﹁﹃助六﹄を﹃助六所縁江戸櫻﹄という外題で上演するのは、市川團十郎または市川海老蔵が助六を務める興行においてのみ﹂ということになる。

﹁所縁江戸櫻﹂というのは、そもそもは河東節による﹁出端の唄﹂の曲名で、この河東節を七代目團十郎︵五代目海老蔵︶が市川宗家の専売特許扱いにしてしまったため、他家が﹃助六﹄を上演するときは成田屋に遠慮して、この﹁出端の唄﹂を長唄・常磐津・清元などに書き替えたもので行う。そのため曲名に準じて外題も変わるのである。

なお、当初は﹁ゆかりの﹂の部分を﹁所縁﹂と書いたが、今日ではほとんどの場合﹁由縁﹂と書いて﹃助六由縁江戸桜﹄にしている。また、前述の理由から橘屋・市村羽左衛門が助六を演じる際も、﹃助六所縁江戸櫻﹄という外題を用いる。

助六を務めるそれぞれの役者とその演目の本外題、および﹁出端の唄﹂の浄瑠璃形式は以下の通り‥

背景と題材

﹃助六﹄は歌舞伎の形式上﹁曾我もの﹂の演目。そのため侠客の助六が﹁実ハ曾我五郎﹂で、白酒売りは﹁実ハ五郎の兄 曾我十郎﹂という設定である。[注釈 1] 助六のモデルではないかと考えられている人物は三人いる。江戸浅草の米問屋あるいは魚問屋の大店に大捌助六︵おおわけ すけろく︶あるいは戸澤助六︵とざわ すけろく︶という若旦那がいたという説、京・大坂でその男気をもって名を馳せた助六という侠客だとする説、そして江戸・蔵前の札差で、粋で気前のいい文化人として知られた大口屋暁雨︵おおぐちや ぎょうう︶だとする説である[要出典]。 このうち、史家の多くは第一の助六を否定する。その理由の一つが﹁助六﹂という名。これは上方でならありそうな名だが、江戸の﹁粋﹂の感覚からはどうにも野暮な名なのだという[誰?]。俳人増田龍雨は、易行院︵現在の東京都足立区にある寺院︶に残る﹁助六の墓﹂について、実際に助六のものかは怪しいとしつつ、柳澤淇園の随筆﹃雲萍雑志﹄に義侠で知られた米問屋﹁大捌助八﹂とその妻が易行院に葬られたとある事から、助八の墓が助六に転じたものかと推測している[1]。

出端の唄

助六が花道から出る時の伴奏音楽を﹁出端の唄﹂という。初演時および初期の興行の多くでは代々の江戸半太夫とその弟子たちがこの詩章を語った。その後現在に至るまで最も多くの興行でこれを務めているのは代々の十寸見河東とその弟子たち、いわゆる﹁河東節連中﹂︵かとうぶし れんじゅう︶である。 河東節は十寸見河東︵ますみ かとう︶が創始した浄瑠璃の流派の一つであるが、専業で行う者は今も昔も非常に少ない。このため、﹃助六﹄が上演されるときは、かつては蔵前の旦那衆が、そして今日では﹁十寸見会﹂︵ますみ かい︶という愛好会に所属する素人の語り手たちが、交代でこれを務めることになっている。ただしここでいう素人とは本職が別にあるという意味で、その技量は玄人はだしであることはいうまでもない。 河東節は、七代目團十郎が成田屋 市川團十郎家の専売特許扱いにしてしまったため、以来他家が﹃助六﹄を上演するときは成田屋に遠慮して、﹁出端の唄﹂は長唄・常磐津・清元などに代えて行うことが決まり事になっている。→ 詳細は下記﹁今日の助六﹂節を参照。﹃助六﹄の成立と変遷

﹃助六﹄の成立とその変遷の背景には、歴代の市川團十郎が密接に関わっている。﹃助六﹄が歌舞伎十八番では常に第一にあげられ、上演回数では群を抜いて最多、その上演時間も最も長いという、特別なものとなっているのもただの偶然ではない。成立期

いわゆる﹁曾我もの﹂の一つとして演じられていた時代の主な上演演目‥ ﹃花館愛護櫻﹄︵はなやかた あいごの さくら︶ ●上演‥正徳3年 (1713)、山村座 ●助六‥二代目市川團十郎 ●詞章‥半太夫節︵江戸半太夫︶ ●備考‥これが江戸での初演。今日のものよりも荒事の味がもっと強かったという。これを契機に二代目團十郎は曾我兄弟崇拝を始める。 ﹃式例和曾我﹄︵しきれい やわらぎ そが︶ ●上演‥正徳6年 (1716)、中村座 ●助六‥二代目團十郎 ●詞章‥半太夫節︵江戸吉太夫︶ ●備考‥この作品で﹃助六﹄は当時江戸で大人気だった﹁曾我もの﹂の中に取り込まれ、以後はこれが踏襲される。﹁花戸川助六実ハ曾我五郎時致﹂という設定もこのときから。詞章の江戸吉大夫は江戸半太夫の高弟である。 ﹃英分身曾我﹄︵はなぶさ ぶんしん そが︶ ●上演‥享保18年 (1733)、市村座 ●助六‥四代目市村竹之丞 ●詞章‥河東節︵十寸見河東︶ ●備考‥この上演から河東節を使うようになり、このときの﹁出端の唄﹂の曲名が﹁所縁江戸櫻﹂︵ゆかりの えどざくら︶だった。この唄はこれ以後、四代目市村竹之丞改め八代目市村羽左衛門が座元として所有するこの市村座で助六を演じるときのみにしか使われないようになる。これが歴代の市村羽左衛門にも継承され、河東節﹁所縁江戸櫻﹂は70年以上にわたって羽左衛門占有の曲となった。︵なお現在は﹁所縁﹂を﹁由縁﹂と書く。︶ ﹃初鬙通曾我﹄︵はつもとゆい とおし そが︶ ●上演‥元文4年 (1739) 市村座 ●助六‥三代目市川團十郎 ●詞章‥長唄︵松島庄五郎︶ ●備考‥團十郎の助六で長唄を使った珍しい例。 ﹃聞昔曾我物語﹄︵むかしに きく そが ものがたり︶ ●上演‥延享3年 (1746)、市村座 ●助六‥初代尾上菊五郎 ●詞章‥豊後節︵宮古路文字太夫︶ ﹃男文字曾我物語﹄︵おとこもじ そが ものがたり︶ ●上演‥寛延2年 (1749)、中村座 ●助六‥二代目市川海老蔵︵二代目團十郎︶ ●詞章‥河東節︵十寸見河東︶。 ●備考‥﹁人間五十年﹂の時代、不惑の歳を迎えた役者は隠居するのが常だったが、この年61歳になった二代目海老蔵︵二代目團十郎︶は33年ぶりに若衆の助六を演じた。この興行で衣装の拵えが﹁二重の小袖に紅裏、浅葱無垢の下着を一つ前、紫縮緬の鉢巻、腰に一つ印籠と鮫鞘﹂という、ほぼ現在のかたちに整う。これは二代目と親交のあった蔵前の札差・大口屋暁雨の出で立ちをモデルにしたもの、という噂がこの頃から広まる。 ﹃江戸紫根元曾我﹄︵えどむらさき こんげん そが︶ ●上演‥宝暦11年 (1761)、市村座 ●助六‥市村亀蔵 ●詞章‥河東節︵十寸見河東︶ ●備考‥この頃までに江戸では﹁花戸川助六は大口屋暁雨﹂という構図が定説になっていた。助六の鉢巻きが大口屋が好んだという江戸紫に染め直されたのも本作から。なおこのとき市村座座元の市村亀蔵︵後の九代目羽左衛門︶が河東節﹁所縁江戸櫻﹂を使ったのを最後に、以後はこれがもっぱら歴代の市川團十郎によって使われるようになる。 ﹃重重歌曾我﹄︵かさねがさね うたの そが︶ ●上演‥天明5年 (1785)、桐座 ●助六‥五変化舞踊﹃春昔由縁英﹄︵はるはむかしゆかりのはなぶさ︶のひとつ。女助六︵女伊達︶を含めた五役の所作事を三代目瀬川菊之丞が務めた。 ●備考‥これがいわゆる﹁女伊達もの﹂の嚆矢。 ﹃御江戸花賑曾我﹄︵おえどの はなにぎわい そが︶ ●上演‥文化2年 (1806)、河原崎座 ●助六‥初代市川男女蔵 ●詞章‥河東節︵十寸見河東︶ ●備考‥助六を市村羽左衛門と市川團十郎以外の役者が演じた舞台で河東節﹁所縁江戸櫻﹂が使われた唯一の例。六代目市川團十郎七回忌追善興行の演目として上演されたため。醸成期

﹁助六﹂を全面に打ち出して演じられるようになった時代の主な上演演目‥ ﹃助六所縁江戸櫻﹄︵すけろく ゆかりの えどざくら︶ ●上演‥文化8年 (1811)、市村座 ●助六‥七代目市川團十郎 ●詞章‥河東節︵十寸見河東︶ ●備考‥このとき初めて舞台一面から花道にかけて桜の造花が飾られ、芝居小屋そのものを吉原に見立てるという体裁が完成。外題に﹁助六﹂が入るのもここからで、現行の﹃助六﹄はすべてこの版を原型としたものとなっている。 ﹃宿花女雛形﹄︵やよいのはな おんな ひながた︶ ●上演‥文政2年 (1819)、中村座 ●助六‥三代目尾上菊五郎 ●詞章‥半太夫節︵江戸半太夫︶ ●備考‥このときの半太夫節の曲名が﹁曲輪菊﹂︵くるわの ももよぐさ︶だった。 ﹃宿花千人禿﹄︵やよいのはな せんにんかむろ︶ ●上演‥文政2年 (1819)、玉川座 ●助六‥七代目市川團十郎 ●詞章‥河東節︵十寸見河東︶ ●備考‥市村座以外で河東節﹁所縁江戸櫻﹂が使われた初例。河東節はもう市村羽左衛門の占有物ではなく、市川團十郎の専売特許だということを見せつけた。 ﹃助六櫻二重帯﹄︵すけろく さくらの ふたえおび︶ ●上演‥文政5年 (1822)、河原崎座 ●助六‥五代目松本幸四郎 ●詞章‥半太夫節︵江戸半太夫︶。 ﹃助六所縁江戸櫻﹄︵すけろく ゆかりの えどざくら︶ ●上演‥天保3年 (1832)、市村座 ●助六‥七代目市川團十郎改メ五代目市川海老蔵 ●詞章‥河東節︵十寸見河東︶ ●備考‥七代目の倅・八代目市川團十郎の襲名披露興行で、八代目は外郎売で登場。この興行の際、はじめて﹁歌舞妓狂言組十八番之内﹂の表現が使われる。後の﹁歌舞伎十八番﹂である。 ﹃助六所縁江戸櫻﹄︵すけろく ゆかりの えどざくら︶ ●上演‥安政4年 (1857)、角の芝居 ●助六‥幡谷重蔵︵七代目團十郎︶ ●詞章‥長唄 ●備考‥天保の改革のあおりで江戸所払いになった七代目が﹁幡谷重蔵﹂︵はたや しげぞう︶の名で大坂・角の芝居の舞台にたって演じたもの。市川宗家の助六で長唄を使ったた珍しい例。 ﹃黒手組曲輪達引﹄︵くろてぐみ くるわの たてひき︶ ●上演‥安政5年 (1858)、市村座 ●助六‥四代目市川小團次 ●備考‥小團次と提携して二代目河竹新七︵黙阿弥︶が書いた一群の作品のひとつ﹃江戸櫻清水清玄﹄︵えどざくら きよみず せいげん︶の二番目・世話場面で、いわば﹁我流の助六﹂。小團次は常々﹃助六﹄をやりたいと思っていたが、小柄な自分では偉丈夫な助六がさまにならない。そんな愚痴を聞いた黙阿弥は、鮮やかな衣装、派手な隈取、艶やかな舞台、粋なセリフ、そして派手な喧嘩などといった﹃助六﹄の随を凝縮するかたちでこれを﹃黒手組の助六﹄に書き換える。また原版が全一幕で上演時間が3時間という冗長な演目だったのに対し、新作は全三幕で上演時間は原版の約半分という簡潔なものにまとめ、江戸歌舞伎の見本のような作品に仕上げた。 ﹃助六所縁八重櫻﹄︵すけろく ゆかりの やえざくら︶ ●上演‥明治6年 (1873)、市村座 ●助六‥河原崎三升︵九代目團十郎︶ ●詞章‥河東節︵十寸見河東︶ ●備考‥九代目は明治6年から7年にかけて、養家の河原崎家から生家の堀越家に戻る際、ひとつの過渡期として﹁河原崎三升﹂︵かわらざき さんしょう︶という名跡を10ヵ月間だけ名乗っていた。そこに歌舞伎十八番の代表格である﹃助六﹄をぶつけたのは、この直後に襲名することになっていた﹁九代目市川團十郎﹂に対する彼の意気込みの現れとみることができる。なお﹁江戸櫻﹂を﹁八重櫻﹂に替えたのは、遷都後日も浅い東京に腰を据えた新政府をはばかって﹁江戸﹂の二字を避けたもの。今日の助六

| 通称 | 外題 | 出端の唄 | 助六を務める役者 |

|---|---|---|---|

| すけろく 助六 |

すけろく ゆかりの えどざくら 助六所縁江戸櫻 |

河東節 | 成田屋・市川團十郎 及び 市川海老蔵 |

| すけろく くるわの えどざくら 助六曲輪江戸櫻 |

長唄 | 高麗屋・松本幸四郎 | |

| すけろく くるわの ももよぐさ 助六曲輪菊 |

清元節 | 音羽屋・尾上菊五郎 | |

| すけろく くるわの はつざくら 助六曲輪初花櫻 |

長唄 | 松嶋屋・片岡仁左衛門 | |

| すけろく さくらの ふたえおび 助六櫻二重帯 |

常磐津節 | 大和屋・坂東三津五郎 | |

| すけろく くるわの いえざくら 助六曲輪澤瀉櫻 |

長唄 | 澤瀉屋・市川猿之助 |

あらすじ

通常は2時間、まったく省略なしで演ずると3時間もの長尺となるこの歌舞伎は、たった一幕﹁三浦屋格子先の場﹂だけで成り立っている。場面転換もなく、最初から最後まで同じ場所で繰り広げられる。この演目が物語性を重視しない、本質的に見世物である所以である。

花川戸助六︵はなかわど すけろく︶という侠客に姿をやつした曾我五郎は、源氏の宝刀﹁友切丸﹂を探すため吉原に通っている。様々な男が集まる吉原で、遊客にわざと喧嘩を吹っ掛けて刀を抜かせようというのである。そこに助六を情夫にしている花魁の揚巻︵あげまき︶と、揚巻に言い寄る髭の意休︵ひげの いきゅう︶が登場。意休が友切丸を持っていると勘づいた助六は刀を抜かせようとするが、なかなかうまくいかない。そこへ白酒売に身をやつした兄の曾我十郎がやってきて弟に意見するが、助六の真意を知った十郎は自らも喧嘩を売る稽古を始める。

やがて揚巻が一人の侍を伴って再登場。助六はその侍に喧嘩を売ろうとするが、驚いたことにその侍は、兄弟を心配してやってきた母の満江であった。満江は助六に破れやすい紙子の衣を着せて、激しい喧嘩を戒めると十郎とともに帰ってゆく。

舞台には再び意休が登場。意休は実は助六が曾我五郎と見抜いており、友切丸を抜いて源氏を裏切ることをそそのかす。助六はもちろん応じず、意休︵実は平家の残党・伊賀平内左衛門︶を斬り、友切丸を取り返して吉原を抜け出す。

以下では、それぞれの場をさらに詳細に解説してゆく。いずれも市川宗家が助六を務め、河東節で﹁出端の唄﹂を語る、﹃助六由縁江戸桜﹄の場合である。

三浦屋揚巻

成駒屋四代目中村福助

揚巻は花道からの登場。少し酒に酔っているという設定で、この役の難しいところだといわれる。江戸時代に酔いを醒ます﹁袖の梅﹂という粉薬が実在した。揚巻はそれを飲んで酔いを醒まそうとする。

髭の意休

四代目中村芝翫

髭の意休と傾城白玉らが花道より現れる。意休は新人の遊女のことを話題にし、こんどあの娘を買おうという。あなたのような浮気者は、揚巻さんは嫌がります、と白玉は意休に注意をする。揚巻らと出くわす。助六の話題となった。意休は、揚巻をものにしたいが、揚巻は助六に夢中であることを知っており、それが悔しくてたまらない。そこで助六が他人の刀︵=腰のあたり、財布のある場所でもある︶を調べまくっていることを話題にする。助六は泥棒だ。スリだ。泥棒男と一緒になって不幸になるつもりか、と意休は揚巻に言い放つ。揚巻は反撃して、意休本人を面罵する。有名な﹁悪態の初音﹂である。

﹁これからは揚巻が悪態の初音。意休さんと助六さんを並べて見るときは、こちらは立派な男振り。こちらは意地の悪そうな顔つき。たとえていわば﹁雪﹂と﹁墨﹂、硯の海も鳴戸の海も、海という字は一つでも、深いと浅いは客と間夫︵まぶ=本命の男︶、間夫がなければ女郎は暗闇、暗がりで見てもお前と助六さんを取りちがえてよいものかいナァ﹂。怒る意休。﹁うしゃがれ﹂と揚巻に悪態をつきふてくされる。そこへ助六が登場する。

花川戸助六

九代目市川團十郎

十一代目市川團十郎演じる助六︵1966年︶

助六が花道に登場。傘をさしている。傘を持って花道の上を踊る。おおよそ20分くらい延々と踊る。もっとも厳密には踊りであってはならず、﹁語り﹂でなければならないという口伝がある︵九代目團十郎︶。

助六寿司

稲荷寿司と海苔巻きを折り詰めた寿司のことを﹁助六寿司﹂という。これは助六の愛人・揚巻の名が稲荷の﹁油揚﹂と﹁巻寿司﹂に通じることを洒落た命名である。

口上

河東節が演じられる場合は、この歌舞伎は口上から始まる。役者が一人舞台中央に正座し、客に挨拶するのである。團十郎や海老蔵が助六を務める場合は、この口上は市川宗家の門弟筋にあたる家の役者が行う。十二代目市川團十郎が助六を務めた舞台では、そのほとんどで四代目市川段四郎がこの口上を行っている。 一通り客への挨拶を終えた後、役者は舞台上手に特設された黒御簾の中の河東節連中に向かって、ひれ伏すような低姿勢で﹁それでは河東節御連中様、なにとぞお始め下されましょう﹂と最大の敬語表現で呼びかける。これは河東節が単なる出演者でなく実質的に客であることの証明で、それも通常の客よりもよほど大事にされる上客であることを示している。並び傾城の出

かつては両花道より金棒引きが登場し、河東節に乗って調子をとったが、大正時代を最後にして取り除かれた。そのため両花道は作らずに通常の花道だけになっている。ここで天保年間から昭和初期まで外郎売の言い立てがあったが、これも取り除かれて久しい。くわんぺら門兵衛・白玉と、白玉と白酒売のやりとりも取り除かれている︵この場面で白酒売は白酒を売り歩き、これで客はこの男が白酒売であることがわかるわけだが、それが取り除かれているのである︶。現在は、並び傾城が登場し、割り台詞を言った後に揚巻の出となる。揚巻の出

満江からの手紙

揚巻は手紙を渡される。差出人は助六の母・曾我満江︵そがの まんこう︶からで、廓に入り浸っている息子を何とかしてほしいと懇願する内容だった。本来は満江が実際に現れて揚巻に直接会って懇願するのだが、大正末期にはそれは廃され手紙だけになった。意休の出

助六の出

助六が本舞台へ

ここで河東節の実演はすべて終了する。ここまでで幕が開いてから一時間経っている。女形が﹁やんや、やんや、﹂と褒めちぎり、助六は﹁どうでんすな。どうでんすな。﹂と得意満面で舞台中央に出る。 江戸町内の庶民は銭湯で入浴していた。大浴場に新たに入るときに、先客に対して﹁︵自分の体は︶冷えもんでござい﹂と挨拶するという礼儀があった。それを真似て助六は﹁冷えもんでござい﹂と言いながら長椅子に腰を掛ける。と、居並ぶ傾城十何人が一斉に﹁吸いつけ煙管︵きせる︶﹂を助六に手渡すではないか。次々と手渡される煙管を助六は両手で受け取る。意休はそれをじっと見ている。うらやましいのか。意休は居並ぶ傾城たちに、自分も吸いつけ煙草が欲しいと言うが、誰一人それに応じない。煙草はみな助六にやってしまったからだ。即ち、すべての傾城が、助六に対して間接的に接吻を望むのである。 ﹁煙管の雨が、降~るようだ!﹂﹁︵意休に対して︶煙草の用なら一本貸して進ぜよう﹂ 長椅子に腰をかけた助六は、なんと自分の左足の指の間に煙管をはさみ、意休にそれを吸わせようとするではないか。意休は動ぜず、反対に説教をする。助六はそれを聞かずに﹁エエ、つがもねえ﹂︵初代團十郎の出身地・山梨県の方言。ああ馬鹿らしい、くだらないの意︶。反対に意休に対して、女に振られてもなお執着する姿は、あたかも蛇のようで気色が悪いとからかう。くわんぺら門兵衛と福山のかつぎ

三浦屋からくわんぺら門兵衛が出てくる。彼は三浦屋の客で、大金にあかせて女を独占しようとしたが、実際には他にも客を取っていたことを知り激怒しているのだ。 花道から福山のかつぎが出てくる。うどん屋﹁福山﹂の出前持ちで、大きな出前箱を担いでいる。舞台の上でくわんぺら門兵衛と正面衝突し、言い争いになる。﹁ここなそばかす野郎め。タレ味噌野郎の、だしがら野郎め﹂ 福山のかつぎはここで威勢のいい啖呵を切る。くわんぺら門兵衛は意休の子分であることを自ら明かし、長口上をぶつ。助六は、早くうどん屋を通してあげないと、うどんが延びるではないかとくわんぺら門兵衛に注意をするが、くわんぺら門兵衛はうどん屋を許さない。助六自身がうどんを買い取ることにする。 ︵かつぎに向って︶﹁こりゃあ精進か︵出汁に魚などを使っていないだろうな?︶﹂﹁いえ生臭うございます︵だしに魚を使っています︶﹂﹁ご精進かは知らねども、わしが給仕じゃ、︵くわんぺら門兵衛に向って︶一杯あがれ﹂とやりとりあって、最終的に、うどんをくわんぺら門兵衛の頭からかけてしまう。くわんぺら門兵衛は自分の頭を割られたものと勘違いして、うどんを流血と取り違えて、こんなに血が出たと大騒ぎをしている。朝顔仙平と頭への下駄乗せ

ピエロのような隈取りをした道化役朝顔仙平の登場。﹁朝顔せんべい﹂という商品名の煎餅の広告も兼ねた役名である。門兵衛が﹁このように、血がだらだらと・・・あ、こりゃうどんだ﹂。仙平は﹁ええ、おかっせえ﹂とたしなめ、助六に他の商品名の煎餅も言い立てて啖呵を切る、そこに門兵衛も加勢、二人が﹁そもそもうぬは何奴だエエ﹂と詰め寄る。 助六は有名な言いたてして二人をやり込める。歌舞伎俳優の雄弁術がもっとも効果をあげる胸のすくような場面である。 ﹁いかさまナァ、この五丁町へ脛を踏ん込む野郎めらは、おれが名を聞いておけ。まず第一、瘧が落ちる︵熱病が治る︶。まだいい事がある。︵吉原の︶大門をずっと潜るとき、おれが名を掌へ三遍書いて舐めろ、一生、女郎に振られるということがねえ。見かけはけちな︵小さな︶野郎だが、胆が大きい。遠くは八王子の炭焼 田圃の歯っかけじじい、近くは山谷の古遣手、梅干婆に至るまで、茶呑み話の喧嘩沙汰。男伊達の無尽のかけ捨て、ついに引けを取ったことのねえ男だ。江戸紫の鉢巻に、髪は生締め。ソーレ、はけ先の間からのぞいてみろ、安房上総が浮絵のように見えるわ。相手がふえれば﹁竜に水﹂、金竜山の客殿から目黒不動の尊像まで御存じの、大江戸八百八町に隠れのねえ、杏葉牡丹の紋付も、桜に匂う仲ノ町、花川戸の助六とも、また揚巻の助六ともいう若え者、間近く寄って面相拝み奉れ!﹂ そして助六は意休に詰め寄る。刀を抜けと迫る。なんと、自分の下駄を脱いで意休の頭の上に乗せた! ﹁汝是畜生発菩提心往生安楽… どんがんちん ヤァーヤァー 乞食の閻魔様め!﹂ それでも意休は動ぜず、刀を抜かない。白酒売の出

酒売が花道に現れて助六を呼び止める。助六はぶしつけな呼び声に怒る。﹁どいつだ。大どぶへさらい込むぞ、鼻の穴へ屋形船を蹴込むぞ。︵節をつけて︶こりゃまた何のこったい﹂ 呼び止めた男、白酒売新兵衛の顔を見ると、なんとそれは曾我十郎祐成、すなわち五郎の兄ではないか。新兵衛は、助六︵曾我五郎時致︶が無法な喧嘩三昧の日々を送っていることを指摘し、いさめた。助六は、源氏の宝刀・友切丸が紛失したままになっていることを指摘した。友切丸紛失の責任を、兄弟の義理の父・曾我祐信が負わされたのだ。その刀を詮議するため、他人に刀を抜かせる、抜かせるために相手を怒らせる、相手を怒らせるために喧嘩を吹っかけているのだ、喧嘩は全て宝刀の捜索のためであると、真実を明かした。新兵衛はもちろんその言を受け入れた。兄は弟の喧嘩を奨励するのだった。それだけでなく、新兵衛自身も﹁喧嘩のやり方﹂を助六から習う。上品で和事の極致にいるような兄が見よう見まねで喧嘩のまねごとをするが、まったく迫力がない。﹁おかしみ﹂のつきない和事らしい一幕である。股くぐり

二人が遊里の客にだれ構わず股くぐりをしかけて喧嘩を売る。長い劇の合間の息抜きの役割をなす。最初は田舎侍と国奴。二人は黙劇で演じる。続いて通人・里暁が出てくる。通人は当世風の当て込みやくすぐりを即興で言い客席を大いに沸かせる。戦後は三代目河原崎権十郎、近年では権十郎が編み出した里暁の型にあらゆるジャンルで磨き抜いた三枚目と舞台上での弁舌巧みな同業いじりで華を添えた十八代目中村勘三郎のものが絶品といわれる。満江の出

と、三浦屋から揚巻とともに、編み笠をかぶった人物が登場する。刀を差している。その人物は武士のように見える。助六は、恋人の揚巻が自分以外の男を連れていると思いこむ。助六は先ず揚巻を罵る。ついでその人物に悪態をつき、喧嘩腰で“口撃”をする。﹁侍、待ちやがれ﹂ その人物が編み笠を自ら取る。その人物は、兄弟の母である満江だった。兄の十郎はそれとは知らず喧嘩を売るがこれまたびっくり。二人は小さくなっている。満江は子供たちを叱り飛ばす。 ﹁毎日、毎日喧嘩ばかりしやるげな。先刻も人の頭にうどんを掛けたり、下駄を載せたり、無法と言おうか。・・・竹町で竹割にしたは誰じゃ。助六。砂利場で砂利の中にぶちこんだは誰じゃ。助六。馬道で跳ね倒したは誰じゃ。助六。あまりのことに、そりゃ雷門で臍を抜いたは誰じゃ。助六じゃ。ほんにやれ烏の鳴かぬ日はあれど、そなたの喧嘩の噂を聞かぬ日とてはない。﹂ 助六は自分の不明を恥じ、じっとこらえる︵辛抱立役︶。しかし助六はさっきと同じ説明、つまり﹁友切丸﹂捜索のためにやむなく喧嘩をしているのだと説明。満江は納得するも二度と喧嘩はならぬと、紙子の服を着させる。和紙で作った服なので破れやすい、もしやぶれば勘当という意味である︵助六の着る紙子は上方版助六を茶化したものある︶。満江は白酒売とともに花道にひっこむ。この幕では、揚巻は恋人の母である満江に尽くす世話女房としての部分を見せなければならないといわれる。 満江は老女方。風格がなければならない。戦後は三代目尾上多賀之丞が、現在では六代目澤村田之助が得意としている。揚巻助六の痴話喧嘩

揚巻と助六が舞台に残される。痴話喧嘩をする。九代目團十郎が排除し、後世の演出もそれを踏襲している。意休再登場

意休が三浦屋から再度姿を現した。助六は揚巻の打掛の裾を陰に長椅子の下に隠れる︵ここも上方版助六の風刺である︶。意休は揚巻の隣に座り、愛を語るが、そのたびに意休の足をつねる者がいる。禿︵子供︶のいたずらだろうか? 否、禿をひっこめてもつねる手はどこかから出てくる。揚巻は言う、それは鼠のしわざではないかと。その鼠は助六であろうと意休は返し、助六に説教をする﹁そんな根性で﹃大願成就﹄するものか。ここな︵曾我五郎︶時致の腰ぬけめ﹂。意休は確かに助六の諱を、隠さなくてはならない秘密の実名を口にした。実は意休は初めからこのことを知っていたのだ。そして意休は説教を続けた挙句、扇で助六を散々に打ちのめす。助六は自分が悪いのだからいくらでも打てという。意休はなおも説教を続ける。香炉台の前に立ち、曾我の三人兄弟は力を合わせるのが大切だと説く。そして意休はこの時、曾我三兄弟で源頼朝を裏切れ、そのときは自分も力を貸す、と助六をそそのかす。もしも兄弟がバラバラになるとこの香炉台のように︵と刀で香炉台を真っ二つにして︶倒れると諭す。しかし、一瞬だけ意休が刀を抜いたときに助六はその刀の銘をしっかりと見た。意休の刀は確かに友切丸だった。意休はそのまま三浦屋にひっこむ。待て意休、この刀は確かにもらうぞ、と助六は意気込みながら花道にひっこむ。大正以降の現行の演出の多くはここまでで幕となり終了する。水入り

︵﹁水入り﹂の部分は省略されることが多い︶ しばらくして、意休が三浦屋から出てくる。助六は待ち伏せしていた。立ち回りがあって、助六は意休を切る。たまたま通りかかった人が意休の死体を発見するが、助六はその通行人の提灯を切り落とす。追手が助六を捜索する。舞台下手に天水桶がある。助六はその天水桶の中に隠れる。ザブーンと水が派手にこぼれる。桶から出る。当然水浸しである。追手に見つかる。と、揚巻が急いで近づき、全身で助六を隠す。追手が去る。助六は気を失っているようである。揚巻は助六に気付けの水を含ませて、肌と肌を合わせ、じっと抱きしめる︵濡れ場︶。友切丸は助六の手に入り、捕り手が出てきて助六、揚巻による引っ張りの見得で幕となる。 ●美男の八代目市川團十郎が水入りを演じた際、天水桶の水を江戸中の婦女子が買いもとめたという。 ●戦前、劇団前進座は﹁濡れ場﹂の場面を復活させようとするが、警察の検閲で猥褻とされかなわなかった。戦後の昭和21年7月、大阪歌舞伎座の公演で復活された。助六の塚

7代目市川團十郎は助六の百六十年忌法要を文化9年︵1812年︶に日照山易行院不退寺︵易行院︶で営んだ︵当時は浅草にあり関東大震災後に足立区東伊興に移転︶[2]。易行院に建立された﹁助六の塚﹂の裏面には成田屋の屋号が刻まれており、足立区登録有形文化財になっている︵1983年12月16日登録︶[2]。助六寿司

脚注

注釈

出典

外部サイト