筒井城

(奈良県) | |

|---|---|

筒井城の石碑 | |

| 別名 | 筒井順慶城 |

| 城郭構造 | 平城 |

| 天守構造 | なし |

| 築城年 | 永享元年(1429年)以前 |

| 主な改修者 | 筒井順慶 |

| 主な城主 | 筒井氏、越智氏方、古市氏方、松永久秀方 |

| 廃城年 | 天正8年(1580年)8月17日 |

| 遺構 | 水堀 |

| 指定文化財 | なし |

| 再建造物 | なし |

| 位置 | 北緯34度37分11.907秒 東経135度46分58.109秒 / 北緯34.61997417度 東経135.78280806度座標: 北緯34度37分11.907秒 東経135度46分58.109秒 / 北緯34.61997417度 東経135.78280806度 |

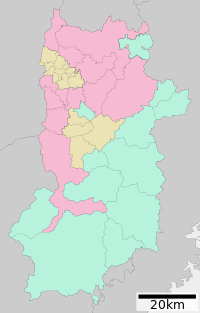

| 地図 | |

概要[編集]

沿革[編集]

第一次筒井城の戦い[編集]

| 第一次筒井城の戦い | |

|---|---|

| 戦争:攻城戦 | |

| 年月日:康正元年(1455年)7月2日-8月19日 | |

| 場所:筒井城 | |

| 結果:畠山義就、越智氏連合軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 畠山義就、越智連合軍 | 筒井順永軍 |

| 指導者・指揮官 | |

| 畠山義就、越智伊予守 | 成身院光宣、筒井順永 |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 不明 |

第二次筒井城の戦い[編集]

| 第二次筒井城の戦い | |

|---|---|

| 戦争:攻城戦 | |

| 年月日:文正元年(1466年)10月16日 | |

| 場所:筒井城 | |

| 結果:畠山義就軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 畠山義就軍 | 筒井順永軍 |

| 指導者・指揮官 | |

| 畠山義就 | 筒井順永 |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 不明 |

第一次筒井城の戦いから11年後、再び大和、河内で勢力を拡大してきた畠山義就が筒井城にも攻城してきた。この時もかなりの大軍だったらしく、抵抗できなくなった筒井順永軍は、筒井城から脱出し南西へ約10km距離をおいた箸尾城に退避した。

義就の反対勢力であった畠山政長に属していた諸将は、この時それぞれの城下町が焼かれ、多くの死傷者が出て、殆どが敗れていた。この時の状況は『大乗院寺社雑記事』に記述されている。その後大和は義就派に掌握されることになる。

第三次筒井城の戦い[編集]

| 第三次筒井城の戦い | |

|---|---|

| 戦争:攻城戦 | |

| 年月日:文明9年(1477年)1月11日 | |

| 場所:筒井城 | |

| 結果:越智家栄、古市氏連合軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 越智家栄軍 | 筒井順尊軍 |

| 指導者・指揮官 | |

| 畠山義就 | 筒井順尊 |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 不明 |

第四次筒井城の戦い[編集]

| 第四次筒井城の戦い | |

|---|---|

| 戦争:攻城戦 | |

| 年月日:文明15年(1483年)9月29日 | |

| 場所:筒井城 | |

| 結果:古市氏軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 古市氏、箸尾氏軍 | 成身院順盛軍 |

| 指導者・指揮官 | |

| 不明 | 成身院順盛 |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 不明 |

畠山義就軍は、反対勢力が籠城していた河内犬田城を文明15年(1483年)8月13日より攻城した。この時「越智党」に属していた古市氏は武名を上げ、同年9月27日に犬田城は落城した。古市軍は、2日後の29日に筒井城も攻城した。この動きに即応して十市、箸尾両軍は援護に回るべく筒井城の南側にある結崎に陣取った。古市軍は調略を巡らし、箸尾軍は古市軍へ寝返り、筒井城は落城した。

筒井軍は東山内へ、十市軍は藤井方面に逃走した。この戦いで周辺の村は焼かれてしまった。

第五次筒井城の戦い[編集]

| 第五次筒井城の戦い | |

|---|---|

| 戦争:攻城戦 | |

| 年月日:永正13年(1516年)10月 | |

| 場所:筒井城 | |

| 結果:越智家教、古市氏連合軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 越智家教、古市氏連合軍 | 成身院順盛軍 |

| 指導者・指揮官 | |

| 越智家教 | 成身院順盛 |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 不明 |

|

|

歴代城主[編集]

| 何代城主 | 初代城主 | 2代城主 | 3代城主 | 4代城主 |

|---|---|---|---|---|

| 城主名 | 筒井順覚 | 筒井順弘 | 筒井順永 | 筒井順尊 |

| 何代城主 | 5代城主 | 6代城主 | 7代城主 | 8代城主 |

| 城主名 | 筒井順賢 | 筒井順興 | 筒井順昭 | 筒井順慶 |

城郭[編集]

|

|

現在筒井城の中心部は蓮根畑になっている。蓮根畑は「シロ畠」(田)をぐるりと取り巻いており、蓮根畑は筒井城の堀跡と推定されている。平城が城として使用されなくなって、耕地に使用する場合、本丸の周囲は低くなっているので田として利用しやすい。筒井城の場合も昭和初期以前は田であったようで、これが蓮根畑に変化したと言われている。この「シロ畠」には現在民家は建っていない。地元の人からは「筒井の殿様が住んでいたので遠慮して家を建てていない」と伝承されている。これは筒井城に限った事ではなく、中心部には民家は建てないという風習が広く見られる、と解説されている[1]。

|

|

筒井集落の北側、南東側には現在でも外堀跡があり、また菅田比売神社の東側には幅約2mの内堀跡の遺構が良好に残っている。また菅田比売神社の境内の南側には、若干高くなった部分があり土塁跡が指摘されている。この菅田比売神社は筒井城があった頃から、位置を違えず鎮座していると考えられている。

北市場、南市場[編集]

城内には曲輪だけが存在したわけではない。「シロ畠」の東側一帯に北市場、須浜池の南側に南市場という字名が残されている。これは城内を縦貫している吉野街道沿いに存在していたと考えられている。このような街道と市場を城内に取り込むという事は、それだけで規模が大きくなることを意味する。普通、街道は誰に対しても通行できるが、城内に街道がはしっていると通行人に対して何がしかの規制が加わる事に繋がると考えられている。また市場やその住宅が城内にある事で、領主の保護が受けられるが、反面敵からの攻撃を受けたさい、防備の薄い市場から攻撃されやすい。第三次筒井城の戦いで筒井城が炎上したさいに、古市氏により市場から放火されたようである(『経覚私要抄』)。

鬼門[編集]

|

|