鉄道模型

表示

鉄道模型︵てつどうもけい︶とは、実物の鉄道車両を、一定の比率や軌間になるよう縮小した模型。

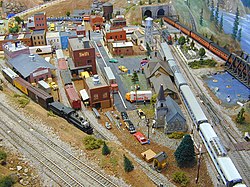

軌間16.5 mm (0.65 in)のHOゲージのレイアウト

軌間16.5 mm (0.65 in)のHOゲージのレイアウト

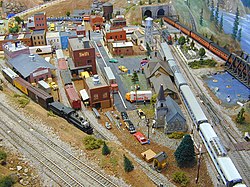

Oゲージのジオラマ

一定の縮尺︵スケール︶や軌間︵ゲージ︶になるよう実物の鉄道車両を縮小した模型であり、線路や駅舎や鉄道周囲の建物や自然風景なども鉄道模型に含む。鉄道模型の列車は基本的には動力も備え、それ自体で走行するものである。

大きさ︵縮小率︶としては、指先でつまめるような小さなサイズの物から、実物の数分の一の縮尺で、乗用台車を牽引し人が跨って乗れるほどの大きさのものまである。

なお実物の鉄道と鉄道模型との間には、サイズ以外の差異もある。例えば、実際の鉄道路線との違いとして、鉄道模型の多くの軌道のカーブが単心曲線なのに対して、実際の鉄道路線ではカーブの前後に緩和曲線を挿入してある場合が多い[1]。他にも電車の模型の場合には、給電方法などに違いが見られる。

当初は高価な趣味であった。かつてはブリキ製の玩具との境界はあいまいだったものの、次第に決められた縮尺・軌間によって車両やレイアウト・ジオラマを製作して、コレクションしたり線路上を走行させて鉄道の情景を楽しむための規格が定められるようになっていった。一般に普及するにつれて庶民の狭小な住宅事情を反映し、小サイズの模型がより普及する傾向にある。

鉄道模型の、他の種類の模型と異なる特徴として、車両と軌間が常に対となっている、ということが挙げられる。鉄道模型は線路上を走行させるものであるためそうなっている。縮尺によってサイズは様々だが、ある程度の数の縮尺に集約されている。これは縮尺に規格を定める事で既製品を利用できるようにするためである。

なお遊戯施設などで実物の鉄道の1/3サイズで製作され、客車の内部に人が乗車できる物︵例 - イギリス‥ロムニー・ハイス&ディムチャーチ鉄道、日本‥伊豆修善寺虹の郷︶や、鉄道車両の実物大試作モックアップなども広い意味での﹁模型﹂ではあるが、一般的にはこれらを鉄道模型とは言わない。

Oゲージのジオラマ

一定の縮尺︵スケール︶や軌間︵ゲージ︶になるよう実物の鉄道車両を縮小した模型であり、線路や駅舎や鉄道周囲の建物や自然風景なども鉄道模型に含む。鉄道模型の列車は基本的には動力も備え、それ自体で走行するものである。

大きさ︵縮小率︶としては、指先でつまめるような小さなサイズの物から、実物の数分の一の縮尺で、乗用台車を牽引し人が跨って乗れるほどの大きさのものまである。

なお実物の鉄道と鉄道模型との間には、サイズ以外の差異もある。例えば、実際の鉄道路線との違いとして、鉄道模型の多くの軌道のカーブが単心曲線なのに対して、実際の鉄道路線ではカーブの前後に緩和曲線を挿入してある場合が多い[1]。他にも電車の模型の場合には、給電方法などに違いが見られる。

当初は高価な趣味であった。かつてはブリキ製の玩具との境界はあいまいだったものの、次第に決められた縮尺・軌間によって車両やレイアウト・ジオラマを製作して、コレクションしたり線路上を走行させて鉄道の情景を楽しむための規格が定められるようになっていった。一般に普及するにつれて庶民の狭小な住宅事情を反映し、小サイズの模型がより普及する傾向にある。

鉄道模型の、他の種類の模型と異なる特徴として、車両と軌間が常に対となっている、ということが挙げられる。鉄道模型は線路上を走行させるものであるためそうなっている。縮尺によってサイズは様々だが、ある程度の数の縮尺に集約されている。これは縮尺に規格を定める事で既製品を利用できるようにするためである。

なお遊戯施設などで実物の鉄道の1/3サイズで製作され、客車の内部に人が乗車できる物︵例 - イギリス‥ロムニー・ハイス&ディムチャーチ鉄道、日本‥伊豆修善寺虹の郷︶や、鉄道車両の実物大試作モックアップなども広い意味での﹁模型﹂ではあるが、一般的にはこれらを鉄道模型とは言わない。

ロケット号の模型 (Goethe, verschwunden). Abbi. Archiv d. ProMediaTeam Ltd.

日本に伝来した鉄道模型:嘉永年間渡来蒸気車

田中久重らが製作した蒸気機関車の雛型︵嘉永6年︵1853年︶︶

幕末に帝政ロシアのプチャーチンが来航し、蒸気で走る模型を披露したとの記録がある。また、ペリーが黒船で浦賀に来航した際に、江戸幕府に蒸気機関車の模型を献上したとされる[2]。嘉永6年︵1853年︶佐賀藩の精煉方であった田中久重が蒸気車の雛型︵模型︶を作った。桂小五郎がナポレオン号︵山口県立山口博物館蔵︶を持ち帰った記録もある。また、加賀の大野弁吉が蒸気機関車の模型を作った記録がある。これらの機関車は2003年に国立科学博物館で開催された江戸大博覧会で展示された[3]。このように日本では実物よりも先に模型の方が完成した。これにより蒸気機関に関する理解が深まった。その後、鉄道省で教材として作られた。電気を動力とする鉄道模型は1890年の上野で東京電燈スプレーグ式電車が運転された第3回内国勧業博覧会において展示されたと思われる。この模型は円形テーブルの上に敷かれた軌道を手回しのダイナモで走らせる仕様であった。後に、この模型は日本のライブスチームのパイオニアである田口武二郎の父田口卯吉が入手したという[4]。この模型は東京市に寄贈された[5]。

明治後半には上野の菊屋や銀座の伊東屋に舶来の模型機関車が並べられるようになり[6]、ドイツやアメリカから2番、1番、Oゲージ等の鉄道模型が輸入され、愛好者層を中心に徐々に普及した。関東や関西の百貨店は鉄道模型に力を入れるようになり、三越で販売した国産の鉄道模型セットに入っていたトランス︵製造関電機製作所︶には三越のロゴマークを描いていた[7]。第2次世界大戦前のメーカーとしては朝日屋 (大阪府)、関電機製作所、西尾音吉模型工場、千代田計器工作所など、そして現在も営業しているカワイモデルである。しかし当時の模型はぜいたく品であり、富裕層の子弟の高価な玩具であった[注釈 1][注釈 2]。なお関電機製作所ではアメリカやイギリスに輸出していた[10]。

1924年創刊された﹃子供の科学﹄に本間清人[注釈 3][注釈 4]が電気機関車の作り方、庭園鉄道のレイアウトなど模型製作記事を連載した。続いて山北藤一郎[12][注釈 5]が電気機関車や電気関係の製作記事を連載した。そして子供の科学代理部︵後の科学教材社[13]︶によりモーター、車輪、レール、トランス等鉄道模型の部品の販売を開始し、さらに子供の科学展覧会を開催して鉄道模型の発展に貢献した[4]。本間清人は﹃子供の科学﹄誌で﹁50mmゲージ﹂を提唱[注釈 6]、これが日本における鉄道模型の標準軌間のさきがけとなった。この時代の縮尺であるが、発売された製品は足回りやパンタグラフは約1/40、連結器は1/20位で車体は各人の好みで1/21から1/30位と統一されていなかった。﹃科学画報﹄で﹁模範的電気機関車の作り方﹂を執筆した香西健は1/30・35mmゲージを採用。1927年日本橋三越で開催された子供の科学主催第1回模型の国展覧会でこの規格の電気機関車が最優等賞を獲得し注目を浴び、1929年に創刊された﹃鉄道 (雑誌)﹄はこのゲージを推進した[4]。メーカーも追随して製品を発売するようになり[16]、35mmゲージは戦前の日本の鉄道模型模型規格の主流となった。ミトイ会︵35をもじった︶という模型クラブが創立され、会場を借りてしばしば公開運転を行い、その様子がニュース映画に取り上げられていた[17]。一方Oゲージ由来の32mmゲージを縮尺1/40-1/42で制作して楽しむ愛好者もいて、千代田計器工作所からは完成品も発売されていた。1938年﹃模型鉄道﹄[注釈 7]誌上で湯山一郎[注釈 8]が﹁模型鐵道の標準軌間﹂を発表した。この記事は、日本独自の道を行く35mmゲージと比べ軌間32 mmのOゲージにすれば、アメリカ型もイギリス型も日本型も︵縮尺は調整するが︶同じ線路上を走行可能だ[注釈 9]としてOゲージの利点を説き、日本型の縮尺については1/45を推奨した。しかし35mmゲージ擁護派からの反発は両者の争いを生み、それは日本が第2次世界大戦に敗戦するまで続いた[18][注釈 10]。また﹃科学と模型﹄に﹁16番ゲージ日本標準規格に就て﹂を発表した山崎喜陽も国賊非国民と攻撃を受けていた[20]。

第2次世界大戦が終わると、模型店には鉄道模型好きのアメリカ人将校達がやってきて、手の込んだ高価な模型を注文し模型店は活況を呈するようになった。やがてOゲージ、HOゲージを輸出するようになり、外貨獲得に努めた[21]。天賞堂、カツミ模型店はアメリカ向け高級真鍮製品を手掛け高い評価を得ていた。またトビー模型店の欧州向け製品は、当時欧州で大量生産されていたプラ製品に比べディテールや走行性能、美しい塗装など定評があった。他にもフジヤマ、ユナイテッド=合同、熊田貿易、オリオン等の外国型専門のメーカーがあった[22]。1960年代になると16番ゲージが愛好者層を中心として普及していったが[注釈 11]、日本型車両の製品はメーカーが輸出品中心もあり例えば天賞堂は1968年時点[23]蒸気機関車は9600形のみ電気機関車は1966年時点[24]EB10形、ED42形、EF15形、EF30形、EF62形という状況であった。また製品の優劣が激しく雑誌の製品紹介で﹁悪口をかかないのに苦労した[25]﹂という状態であった[注釈 12]。時代は下り為替レートの関係で輸出が困難な時代が到来した後は、国内市場にシフトしてゆき、日本型も質量とも充実していった[27]。1980年代以降、Nゲージの普及により[注釈 13]、愛好者層が拡大し現在に至る。また、実物の軽便鉄道や産業用軌道を再現するナローゲージモデルを楽しむ愛好者もいる。

量産品としては世界最小の軌間3 mm (0.118 in)のTゲージ の動力車。

1945年にアメリカのH.P.プロダクツから縮尺1/120・軌間12 mmの鉄道模型︵TTゲージ︶が発売された。後にイギリスや西ドイツでも展開された。1960年の初頭にイギリスのローンスターと西ドイツのアーノルトから軌間9 mmの鉄道模型が相次いで発売され、後にNゲージとして発展していった。1972年、西ドイツのメルクリンから縮尺1/220・軌間6.5 mmのZゲージが登場した。当時はこれ以上小さい模型は無いという意味からZと名付けられたが、2008年に日本の栄進堂からさらに小さな縮尺1/450・軌間3 mmのTゲージが発売された。なお、量産品ではなく、個人の製作した内部に動力を備えて自走する車両ではオーストラリアの愛好家が縮尺1/480で製作した記録がある[29]。

概要[編集]

軌間16.5 mm (0.65 in)のHOゲージのレイアウト

軌間16.5 mm (0.65 in)のHOゲージのレイアウト

Oゲージのジオラマ

一定の縮尺︵スケール︶や軌間︵ゲージ︶になるよう実物の鉄道車両を縮小した模型であり、線路や駅舎や鉄道周囲の建物や自然風景なども鉄道模型に含む。鉄道模型の列車は基本的には動力も備え、それ自体で走行するものである。

大きさ︵縮小率︶としては、指先でつまめるような小さなサイズの物から、実物の数分の一の縮尺で、乗用台車を牽引し人が跨って乗れるほどの大きさのものまである。

なお実物の鉄道と鉄道模型との間には、サイズ以外の差異もある。例えば、実際の鉄道路線との違いとして、鉄道模型の多くの軌道のカーブが単心曲線なのに対して、実際の鉄道路線ではカーブの前後に緩和曲線を挿入してある場合が多い[1]。他にも電車の模型の場合には、給電方法などに違いが見られる。

当初は高価な趣味であった。かつてはブリキ製の玩具との境界はあいまいだったものの、次第に決められた縮尺・軌間によって車両やレイアウト・ジオラマを製作して、コレクションしたり線路上を走行させて鉄道の情景を楽しむための規格が定められるようになっていった。一般に普及するにつれて庶民の狭小な住宅事情を反映し、小サイズの模型がより普及する傾向にある。

鉄道模型の、他の種類の模型と異なる特徴として、車両と軌間が常に対となっている、ということが挙げられる。鉄道模型は線路上を走行させるものであるためそうなっている。縮尺によってサイズは様々だが、ある程度の数の縮尺に集約されている。これは縮尺に規格を定める事で既製品を利用できるようにするためである。

なお遊戯施設などで実物の鉄道の1/3サイズで製作され、客車の内部に人が乗車できる物︵例 - イギリス‥ロムニー・ハイス&ディムチャーチ鉄道、日本‥伊豆修善寺虹の郷︶や、鉄道車両の実物大試作モックアップなども広い意味での﹁模型﹂ではあるが、一般的にはこれらを鉄道模型とは言わない。

Oゲージのジオラマ

一定の縮尺︵スケール︶や軌間︵ゲージ︶になるよう実物の鉄道車両を縮小した模型であり、線路や駅舎や鉄道周囲の建物や自然風景なども鉄道模型に含む。鉄道模型の列車は基本的には動力も備え、それ自体で走行するものである。

大きさ︵縮小率︶としては、指先でつまめるような小さなサイズの物から、実物の数分の一の縮尺で、乗用台車を牽引し人が跨って乗れるほどの大きさのものまである。

なお実物の鉄道と鉄道模型との間には、サイズ以外の差異もある。例えば、実際の鉄道路線との違いとして、鉄道模型の多くの軌道のカーブが単心曲線なのに対して、実際の鉄道路線ではカーブの前後に緩和曲線を挿入してある場合が多い[1]。他にも電車の模型の場合には、給電方法などに違いが見られる。

当初は高価な趣味であった。かつてはブリキ製の玩具との境界はあいまいだったものの、次第に決められた縮尺・軌間によって車両やレイアウト・ジオラマを製作して、コレクションしたり線路上を走行させて鉄道の情景を楽しむための規格が定められるようになっていった。一般に普及するにつれて庶民の狭小な住宅事情を反映し、小サイズの模型がより普及する傾向にある。

鉄道模型の、他の種類の模型と異なる特徴として、車両と軌間が常に対となっている、ということが挙げられる。鉄道模型は線路上を走行させるものであるためそうなっている。縮尺によってサイズは様々だが、ある程度の数の縮尺に集約されている。これは縮尺に規格を定める事で既製品を利用できるようにするためである。

なお遊戯施設などで実物の鉄道の1/3サイズで製作され、客車の内部に人が乗車できる物︵例 - イギリス‥ロムニー・ハイス&ディムチャーチ鉄道、日本‥伊豆修善寺虹の郷︶や、鉄道車両の実物大試作モックアップなども広い意味での﹁模型﹂ではあるが、一般的にはこれらを鉄道模型とは言わない。

歴史[編集]

イギリス[編集]

イングランドにおいて19世紀初頭から生産されていた。当初それらは、実物の宣伝用として製作されていた。 1862年に、ロンドンのメイヤーズがカタログに蒸気機関車を掲載した。1898年にはバセット・ロークが創業し、ドイツのビングなどを下請けにしてスケールモデルを供給し始めた。バセット・ロークは1921年にOOゲージを発売した。ドイツ[編集]

1835年に、アドラー号と亜鉛製の人形と客車が販売された。1840年には、最初のドイツ製の板金による鉄道模型の生産の記録が残っている。1886年、ビングが最初の製品を発売した。1887年、Schonnerが縮尺約1/22・軌間65 mmと、縮尺約1/12・軌間115 mmの蒸気機関車と客車と線路を発売した。 1891年、メルクリンがライプツィヒ・メッセに最初の鉄道模型を出品した。メルクリンは最初に0番、1番、2番、3番という名称の鉄道模型を生産した。1901年に雑誌上で初めて鉄道模型の標準化・規格化について議論され、1891年のメルクリンの規格を元にすることが決まった。 1922年にビングから0番規格の半分のサイズのOO番︵OOゲージ︶が発売され、Bing-Tischeisenbahn︵ビング卓上鉄道︶の名で展開された。当初はぜんまい式だったが、1924年には電気式になった。1935年春にトリックスから、秋にはメルクリンからOOゲージ製品が発売された。日本[編集]

小型化[編集]

規格[編集]

鉄道模型には縮尺︵スケール︶や軌間︵ゲージ︶、電動式の物は電流・電圧など様々な規格が存在し、それら規格に基いて製品化されている。また自作する場合は、それら規格に適合するように製作されることが多い。 鉄道模型の規格はメーカーや鉄道模型の愛好者団体︵NMRAやMOROPなど︶により決められているので国・地域、メーカーなどにより違いが見られ、共通性はあるものの、完全に同一ではない。各地域の規格は、軌間はメートル法とヤード・ポンド法での相違以外おおむね同一だが、名称や縮尺は互いに異なっている場合もある。本稿においては日本で慣用されている名称・軌間・縮尺を主に用いる。 規格の名称は日本やイギリスではゲージ、アメリカ︵NMRA規格など︶ではスケールと呼ばれている。 各規格は、原則として実物の標準軌の軌間1435 mmを縮小した物である︵スタンダードゲージモデル︶。それ以外に、標準軌より狭い狭軌軌間を再現したナローゲージや、広軌軌間を再現したブロードゲージも存在する。| 軌間 | 規格 | 縮尺(主なもの) | 概要 |

|---|---|---|---|

| 190.5 mm | 7.5インチゲージ | 1/7.5、1/5.6 | 主にライブスチームで採用。 |

| 184.15 mm | 7-1/4インチゲージ 7.25インチゲージ |

1/7.8 | 主に欧米のライブスチームで採用。 |

| 127 mm | 5インチゲージ 5番ゲージ |

1/12、1/8.4 | 主にライブスチームで採用。 |

| 89 mm | 3.5インチゲージ 3番ゲージ(III) |

1/16、1/12 | 主にライブスチームで採用。20世紀初頭にイギリスで制定された3番(III)ゲージ〔縮尺1/24・軌間64 mm〕は現在の2番(II)ゲージに相当する規格なので注意が必要である。 |

| 70.7 mm | Fゲージ | 1/20.3 | もともとは軌間45 mmで軌間3フィート(914 mm)車両の模型を作るために生まれた縮尺で、後に同縮尺で標準軌車両の模型を作る者も現れた。 |

| 64 mm | 2番ゲージ(II) | 1/22.5 | 現在の2番(II)ゲージは、20世紀初頭にイギリスで制定された3番(III)ゲージ〔縮尺1/24・軌間64 mm〕を起源とする規格である。20世紀初頭にイギリスで制定された2番(II)ゲージ〔縮尺1/27・軌間51 mm〕は廃れて、現在ではNMRA規格、NEM規格のどちらにも記載されていない。 |

| 50 mm | 50 mmゲージ | 不定 | 戦前の日本において、子供の科学誌で本間清人が製作記事を執筆し普及した。後に35 mmゲージが普及すると廃れた。 |

| 45 mm | 1番ゲージ(I) | 1/30.5、1/32 | 観賞用や、ライブスチームに用いられる。1/30.5(10 mmスケール)は主にイギリスで採用されている。 |

| Gゲージ | 1/22.5、1/24、1/29 | ドイツのレーマンの製品を端緒とする庭園鉄道向けの軌間。元々は2番ゲージのナローゲージである。全体的にデフォルメ(ショーティー)されておりやや玩具的だが、根強い愛好者がいる。 | |

| 35 mm | 35 mmゲージ | 1/30 | 日本において戦前、科学画報誌で香西健が提唱した。戦後、モーターの小型化、Oゲージ、HOゲージの普及により衰退。 |

| 32 mm[注釈 14] | Oゲージ 0、零番、0番 |

1/43、1/45、1/48 | |

| 29.9 mm | Qゲージ Proto48 |

1/48 | アメリカのOゲージ(Oスケール)の縮尺1/48では標準軌は29.9 mmであるため、Oゲージから派生した規格。 |

| 24 mm | OJゲージ | 1/45 | 日本において、精密性を求める愛好者の間でOゲージから派生した。 |

| 22.5 mm[注釈 15] | Sゲージ | 1/64 | アメリカのアメリカンフライヤーなどで採用されている。1番の半分のサイズであったことからH1(ハーフ1)とも呼ばれていた。 |

| 19 mm | OOゲージ | 1/76 | アメリカンOOとも。アメリカのOOゲージは軌間16.5 mmではなく、縮尺1/76から算出した軌間19 mmを採用した。現在では廃れている。 |

| 18.83 mm | P4ゲージ | 1/76 | OOゲージの派生規格の1つで、P4ゲージまたはProto4と呼ばれる。OOゲージ、EMゲージよりも縮尺と軌間の関係がより正確である。 |

| 18.2 mm | EMゲージ | 1/76 | OOゲージの派生規格の1つ。OOゲージよりも縮尺と軌間の関係がより正確である。Eighteen Millimetresが名称の由来[1]。 |

| 16.5 mm | HOゲージ | 1/80、1/87 | 北米やヨーロッパ大陸で最も普及している。日本型は主に1/80で製造される他、1950年代のヨーロッパにおいて技術上の問題で採用されたことがある。 |

| OOゲージ | 1/76 | 主にイギリスで普及。OO/HOなどとHOと併記される場合もある。 | |

| 12 mm | TTゲージ | 1/101.6、1/120 | 東ヨーロッパで広く普及している。イギリスでは縮尺1/101.6の3mmスケールが採用されている。 |

| 9 mm | Nゲージ | 1/150、1/160 | |

| 6.5 mm | Zゲージ | 1/220 | |

| 3 mm | Tゲージ | 1/450 | 2010年時点で日本で量産・市販された内で最小の鉄道模型。 |

縮尺(スケール)[編集]

スケールは﹁ものさし﹂・﹁縮尺﹂のことであり、サイズは寸法である。日本ではメートル法が採用されているので分数表示が主流であるものの、ヤード・ポンド法を採用しているアメリカでは、1フィート (304.8 mm) を何インチにするかという表示法が用いられる。

●例えば、1フィートを1インチとすれば、それは1/12サイズ︵1インチスケール︶であり、1/2インチとすれば1/24サイズ︵1/2インチスケール︶である。同じように3/8、1/4、3/16、1/8とすれば、それぞれ1/32サイズ、1/48サイズ、1/64サイズ、1/96サイズと表示される。

イギリスではヤード・ポンド法とメートル法と組み合わせた1フィートを何mmとするかという表示法、mmスケールが用いられる。イギリスの鉄道模型の縮尺は、mmスケールに基づく事例が多い。

10mmスケール=1/30.5・・・イギリスにおける1番ゲージの縮尺

7mmスケール=1/43.5・・・イギリスにおけるOゲージの縮尺

4mmスケール=1/76.2・・・OOゲージの縮尺

3.5mmスケール=1/87・・・HOゲージの縮尺︵初期のOOゲージもこの縮尺であった。︶

3mmスケール=1/101.6・・イギリスにおけるTTゲージの縮尺

2mmスケール=1/152・・・OOOゲージの縮尺、またこの縮尺で9.42mm軌間の模型規格もある。

軌間︵ゲージ︶[編集]

当初は鉄道線路を構成する2本のレールの中心間距離で表されていたが、現在ではレールの頭部の内側の距離を表す。 実物を縮小するとゲージは好きなように決められるが、実際にはある程度の数の軌間に集約される。 標準軌とナローゲージ・ブロードゲージ 原則として実物の標準軌︵1435 mm︶を基準として縮小された物が、模型の標準規格である。日本や南アフリカなどでの実物には狭軌も多く見られるものの、市販されている模型は標準軌仕様とする場合が多い。フィンランドやアイルランドなどでは実物は広軌であるものの、市販されている模型は標準軌仕様とする場合が多い。

●ナローゲージ‥実物の狭軌鉄道︵ナローゲージ︶を模型化した規格の総称。市販されている線路や車両は比較的多い。

●ブロードゲージ‥実物の広軌鉄道︵ブロードゲージ︶を模型化した規格の総称。市販されている線路や車両はわずかで、採用する愛好者は非常に少ない。またヨーロッパのNEM規格では、1700 mmまでの広軌は標準軌と同じ規格として扱われている。

●ナローゲージとブロードゲージの規格表記法

ヨーロッパ式では、﹁XXm﹂、﹁XXe﹂、﹁XXi(XXf)﹂、﹁XXp﹂と記す。これらの呼称と実物軌間との対応は下表の通りであり、実物軌間と一対一の対応ではない。

| 実物の軌間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1250mm以上1700mm以下 | 850mm以上1250mm未満 | 650mm以上850mm未満 | 400mm以上650mm未満 | 300mm以上400mm未満 | |

| 規格名 | XX (スタンダードゲージモデル) |

XXm | XXe | XXi (XXf) | XXp |

- アメリカ式では、実物の軌間と模型規格を対応させて実物が3フィート軌間のナローゲージ規格を「XXn3」、2フィート半軌間のナローゲージ規格を「XXn2 1/2」のように記す。

- イギリスでは、OO9のような「XXY」もしくは「XX-Y」(Yは模型の軌間)という規格表記も用いられる。

コースとファイン[編集]

- コース(coarse)

- 「粗い」という意味。鉄道模型は玩具から発達してきたので、脱線し難いことが不可欠な条件の1つであった。そのために、実物と比べて高いフランジと厚いタイヤを用い、分岐器は幅の広いフランジウェイを持つフログが必要であった。「コース」が玩具的というわけではなく、走行性能(実用性)を重視した物なので、鉄道模型の標準となることが多い。

- ファイン(fine)

- 「細かい」という意味。その後「ファイン」な模型を欲する人が出現してきた。車輪・線路、特にポイントのフログを、実物を小さくしたかのように作った模型の一群をファインゲージと呼ぶ。どの縮尺・軌間の鉄道模型においても使われる用語。精密な作業を伴うが、軽量な鉄道模型においてはしばしば走行性能の犠牲を伴う事がある。広過ぎる軌間を、縮尺に近づける作業を含む場合もある。Oゲージ以上ではProto48などのグループが活動している。HOゲージ以下ではなかなか難しいが、Proto87などのグループが研究している。

トイトレイン、ティンプレート[編集]

鉄道模型の1分野で、スケールモデルに対する用語である。初期の鉄道模型はこのタイプの製品が多く、特にアメリカで盛んである。元来は高級な模型であったが、クリスマスプレゼント用の大量消費時代が到来した1936年頃に、ライオネルが発展可能なシステムを提示してから一挙にアメリカの標準模型として大衆化された。文字通り﹁tinplate﹂でブリキ製の鉄道模型を指す言葉であり、ハイレール (hi-rail) という言葉と同義である。背の高い中空レールを用いる玩具的鉄道模型であって、ハイ・フランジ車両が走るように作られており、中央三線式の集電方式が主流である。年少者のみならず大人の趣味としても認知され、大規模な交換会・スワップミートが数日にわたって開かれる。

Oゲージの場合、おおむね縮尺1/64 - 1/48であるが一定しない。小さく作れば大型機でも小半径の走行が可能であるため、縮尺1/58としている製品もある。ティンプレートはOゲージが多いものの、アメリカンフライヤーではSゲージもある。これは当初より2線式を採用していた。

ヨーロッパや日本でも同様な製品について、トイトレインやティンプレートと呼ばれる場合がある。日本ではOゲージや16番ゲージの短縮型︵ショーティー︶製品が該当する物とされている。

交流三線式

直流二線式

線路に流れる電気と車両の進行方向の関係

直流を得るには蓄電池あるいは小型の整流器を必要とした。自動車産業の発達したアメリカ合衆国では、セレン整流器が民生用として市販され始めたので、これを流用して﹁直流12 V﹂という規格が成立した。通常は左右のレールのみから集電する直流二線式が用いられるものの、少数ながら直流三線式の鉄道模型も存在する。トリックスでは、直流二線式の﹁トリックス・インターナショナル﹂に対して、直流三線式の﹁トリックス・エクスプレス﹂が存在する。

直流二線式では、主に車両から見て右側にあるレールにプラスの電気が流れている時に前進する製品が多い[30]。

直流方式の利点は、機械的な逆転装置なくして自由に前進後退を選べることであった。交流方式の直巻電動機の界磁を車載整流器で一定方向磁界とすれば︵これを Polarized と言う︶手元のスイッチひとつで進行方向を切り替えることができた。第二次世界大戦後は永久磁石の界磁となり、これは分巻電動機の1種であって模型車両の駆動用電動機として最も適しているとは言えないが、広く用いられるようになった。

●直巻電動機は、動力車の起動時に電流の2乗に比例してトルクが発生し、実物の発車︵起動︶状況を再現し易く、巡航時には電流値が減少し、登り坂では回転が落ちて電流値が上昇し、牽引力が増す。それに対し永久磁石による界磁を持つモーターでは、磁石が電機子を吸引することにより、車輪を廻してもギヤを介してモーターが回転しないため、実物の鉄道車両が惰行する様子を再現できない[注釈 16]。

現在の最も進んだ駆動方式では、電子制御でモーターの回転数を実物を模した加減速曲線で駆動し、Bemf︵逆起電力︶を測定して回転数を一定に保つ方式をとっている。また、永久磁石に吸着されない無鉄心型モーター︵コアレスモーター︶を採用し、逆駆動するウォームギヤとの組み合わせで押して動く︵Free-rolling mechanism ︶動力車が実用化されている。

12 V という電圧は先述のように自動車産業から派生した規格であったが、線路が長くなると電気抵抗が無視できなくなり、電流値を減らして電圧降下を小さくすることができる高電圧化の論議が1980年代に始まった。24 Vへの昇圧という動きもあったが、効率の良いモーターの採用と共に、その声は聞こえなくなった。Oゲージ、Gゲージではレイアウトの規模が大きいので、12 V 車でも場合により16 - 18 V を採用する場合もある。

制御方式[編集]

交流方式[編集]

メルクリンやライオネルに代表される方式で、中央三線式を採用しているが、交流方式であることは必ずしも三線式であることを意味するわけではなく、少数ながら交流二線式や、直流三線式︵後述︶の鉄道模型も存在する。1930年代には効率の良い整流器や強力な永久磁石が民生用には出回っていなかったので、直巻電動機と電磁石による方向転換装置︵逆転機︶との組み合わせが採用された。絶縁車輪を用いなくても良いので今でも根強い人気がある。 電子工学の進歩に伴い、多重制御方式︵後述︶を好むユーザーが増えてきたため、交流とは言えども正弦波ではない交流駆動の模型が増えている。直流方式[編集]

多重制御方式[編集]

同一の線路上の複数の車両を個別に制御する方式の総称である。車両の運転のみならず、警笛、前照灯・尾灯の点滅なども、この概念に含まれる。1960年代頃からは直流に交流を混ぜて流し、周波数によって識別する方式としてゼネラル・エレクトリックのアストラック︵Automatic Simultaneous Train Controls 、ASTRAC︶や、交流と直流を同時に流す方式などがあったものの、アナログ方式ではせいぜい数台を制御することが限度であった。三線式の線路を使用したメルクリンのデルタシステムもあった。デジタル式ではホーンビィのZERO-1やメルクリンのメルクリンデジタル等があった。他にCTC-16というデジタル式もあった。いずれも専用のデコーダを搭載する物で、一部を除き従来の車両と同じ線路上を走らせることはできなかった。 2000年代以降はデジタルコマンドコントロール︵DCC︶が世界的な標準になり、欧米では予めDCCの搭載を想定したコネクタを装備した車両が普及している。DCCでは理論上、アドレス長が10bitの場合、同時に1024台に指令を出すことができる。駆動方式[編集]

鉄道模型が登場した頃は、手で押す仕様であった。時代の進歩と共に、ぜんまい駆動や蒸気による自力走行できる物になり、最終的に電気による外部からのコントロールが可能になった。 それは、人間が乗ってコントロールする必要があったり、あるいは動き始めたら放置せねばならない蒸気駆動より、室内で楽しめるより小さな電動模型への進化であった。もちろん蒸気駆動はライブスチームとして特化した進化を遂げたが、電動模型はより小さなサイズへと向かった。ゼンマイ駆動[編集]

初期の鉄道模型ではゼンマイ式の動力の物が存在した。それらはスプリングモーターと称された。現在でも一部のブリキ製鉄道玩具に使用される。蒸気機関を利用した方式[編集]

当初は簡易なボイラーと単動首振りエンジンを組み合わせた、動き出したら水または燃料が尽きるまで走り続ける物が多かった。そのうちに実物と全く同等な構造で、人間を乗せた車両を牽いて走る模型が主流となった。これは給水、焚火、運転が実物と同様で、タービン発電機やインジェクタまで装備する物が現れた。またアメリカで実用化された関節式機関車を、実物と同じボールジョイントの給排気管で結ぶ模型も出現した。また、蒸気タービンで発電して電動モーターで走る模型も試作されている。 手軽に運転できる電動式模型の普及により一時期廃れていたが、1970年代半ば頃から一部の熱心な愛好者と彼らに支えられた新たなメーカーの参入により、以前に比べれば実現のハードルが低くなってきている。また、各地で愛好者が集う運転会も開催されてきた。 また、メルクリンなどの既存のメーカーも新製品を出しつつある。電子工学の進歩により、小型模型をラジオ・コントロールすることが可能になり、1番ゲージでは多くの人達が楽しむようになった。2000年代に入るとイギリスのホーンビィからOOゲージの電熱蒸気機関車が発売され、外部から汽笛吹鳴までコントロールできる完成品も発売された。これらはライブスチームと呼ばれる、庭園鉄道の1分野として楽しまれている。電気モーターを利用した方式[編集]

電動模型は、家庭への配電と同時に始まった。当時の電池は高価な割りに性能が低かったからである。交流による家庭への配電が開始される前に一部の地域では直流で配電されていた。 当初採用されていた蒸気機関あるいはゼンマイ式の二線式軌道に集電用の第三軌条を付け加えることにより、電動化が実現された。二線式を採用するには車輪と車軸を絶縁しなければならないので、それまでに売った車両の改造をしなければならなかったが、実物に習い中央の第三軌条から集電すればそれまでの製品との不整合がなくなる。日本では実物に中央三線式の鉄道が存在しなかったため、このタイプの集電方式は玩具的であると嫌われたが、逆に欧米では本物と同じであるとして受け入れられてきた。 当初は直巻電動機を自作し変圧器または抵抗器で制御していた。抵抗器には食塩水を用いた物もあった。小型のモーターが模型用として発売された後は、モーターを納める動力車の大きさが決まってしまう事態が起きた。すなわち模型のサイズの小型化はモーターのサイズの小型化の歴史でもあった。界磁コイルを軸の延長上に移したり、両軸モーターを作り車軸や台車間に納めたり、この時期の工夫は目覚しい。 界磁が電磁石の直巻電動機は、交流でも直流でも回転し、実物同様、機関車、電車の駆動には適する特性を持っていた。起動時に電流の2乗に比例して起動トルクが発生し、回転が上がると同時に電流が減少する。速度に応じて徐々に電圧を上げれば実感的な運転ができるわけである。しかし、進行方向の逆転には界磁の極性を反転させねばならなかった。ライオネル、メルクリンらは、電流を瞬間的に遮断することにより作動する逆転リレーなどを開発し市販した。しかし分岐器を通過する際に誤動作することがあり、モーターの回転による遠心力を用いた誤動作防止装置が一部の愛好者によって開発された。 1930年代になると直流駆動への試みが始まった。一部の地域では直流で配電されていたが、大部分の地域では交流による配電だった。アメリカ合衆国ではモータリゼーションにより自動車用の小型の整流器が民生用として発売されたのを受け、界磁電流をセレン整流器で整流して走行電流の極性を反転して逆行させる工夫がなされた。また電圧は自動車用の12 Vを標準電圧として採用した。 1940年代になると永久磁石を界磁にしたマグネット・モーターが市販されるようになった。これは、小型軽量で消費電力も少なかったが、分巻特性を持ち、与えられた電圧と回転数が正比例する物であった。すると、抵抗による電流制御よりも電子部品による電圧制御によるコントロールが望ましくなる。これはトランジスタ・コントローラの発達を促し、レオスタットを駆逐した。 マグネット・モーターは、停止時に界磁が電機子を吸着して動き難くするコッギング︵英語ではteethingと言う︶が避けられず、機関車は手で押して動かすことは不可能であった。マグネット・モーターの軸を手で廻すと、あたかもサイコロを転がす如く、特定の位置で引っかかりを感じるが、直巻電動機を採用していたライオネル、メルクリンの機関車は、レールに手で押し付けて押せばモーターが回転する。また、最近ではコッギングがなくスムーズな走行でより大きなトルクが出せるコアレス・モーターやコッギングはあるが、より強いトルクが出せるブラシレスモーターも普及しつつある。 モーターから車輪までの動力伝達にはウォームギヤが多用される。スパーギヤ、ベベルギヤの使用は少ないが、一部高級機種ではウォームギアの1種であるコースティング・ギヤの使用も認められる。それは前者では一段︵少ない部品で︶で大きなギヤ比を実現でき、また、モーター軸と駆動軸が直交することが省スペース化とモーターの配置上で大変便利だからである。しかし制動装置の無い鉄道模型で使用されるウォームギヤは安全性の観点から逆駆動できない物が多いため、特殊なクラッチを用いて歯車の自動切り離しをする手法も現れた。しかしこの手法は一過性の物で、製品に反映される性格の仕様ではなかった。一方、コースティング・ギヤを使用した機種では逆駆動の問題は解決している。 マグネット・モーターの一種のコアレス・モーターは鉄心を持たないムービング・コイル型モーターで、それをスパーギヤで減速すると押して動く動力車ができる。しかし限られた空間に収められるギヤはギヤ比が1:4程度の物であり、あまりにも牽引力が弱く、最高速が速過ぎる物であった。1984年にコースティング・ギヤが開発され、高効率と静粛性を併せ持つ動力車が実現した。 これらの電動模型は同一線路上では全ての動力車が同一の動きをする[注釈 17]。しかし、それでは不満足な愛好者は多重制御方式へと向かい、それはデジタルコマンドコントロールとして実現された。内燃機関を利用した方式[編集]

一部の愛好者やメーカーによって内燃機関を搭載した鉄道模型が製造されている。生産数は少ないが熱心な愛好者の手によって伝承されている。内燃機関にはガソリンエンジンやグローエンジンを使用し、実物のガス・エレクトリック方式のように発電機を駆動して電気モーターで推進する物や、減速機を介して動輪を駆動する物が存在する。またレシプロ機関だけでなくガスタービンを動力とした物も一部の愛好者の手で作られている。サウンドシステム[編集]

1940年代より、電気式蓄音機の出力をレールにつなぎ、車両に搭載したスピーカーから音を出す構造の物が存在した。その後改良され、1970年代には蒸気機関車のロッドの動きに同期してブラスト音を出すPFMサウンドが出現した。また、外部の音源からの音声信号を無線で飛ばし、車載の受信機で受信してスピーカーから再生する物もあった。1990年代にはデジタル式の音源を備えた物が普及していった。2000年代以降、サウンド機能のあるDCCデコーダー以外にもカンタムサウンドやMRCシンクロサウンドボックスのように従来のアナログコントローラーを使用し、車載のデジタル音源から車両の電圧変化に応じて音を出す物も見られるようになった。遊び方[編集]

運転する 列車模型を線路に載せ、実物の鉄道車両のように走行させるという楽しみ方がある。小型の模型はテーブル上や床上で手軽に扱え、これらを﹁お座敷レイアウト﹂﹁フロアーレイアウト﹂などと言う。大形の模型は﹁庭園鉄道﹂のように庭などに敷設して楽しむ。 また情景のついたレイアウト・ジオラマ上で車両を走らせる場合もある。レイアウトは愛好者自身が製作・保有する場合が多いものの、模型店の中には、サービスの一環として備え付けのレイアウト・ジオラマを来店客に開放している店も見られ、レイアウトを有料で時間貸しするレンタルレイアウトもある。 さらに、近年では先頭車両に超小型のテレビカメラを仕込み、その映像を無線で受信するモニターテレビとコントローラーを組み合わせて、あたかも運転席からの情景を見ながらの運転も楽しむ事が出来るようになってきた。この場合にはレイアウト・ジオラマのトンネル内などからの情景も楽しめる。 収集する 製品化された車両は、日本型に限っても数多い。これを収集する楽しみ方もある。人によって集め方は様々で、自分の好きな国、地域、年代、鉄道会社、模型メーカー、車種、列車、形式などテーマを決めて車両を集める。ただし単に完成品を購入して観賞するだけでなく、鉄道模型の場合は、欲しい車両を改造・自作する場合もあり、テーマに合わせたレイアウト・ジオラマを作り、コレクションを走らせる楽しみ方もある。 車両を製作する 鉄道模型も含めた模型趣味の楽しみ方の基本として、模型工作が挙げられる。一口に車両を製作すると言っても多種多様だが、完成品の車両をより実車に即した形態になるよう手を加える細密化加工、元の車両から別の形式や仕様を作り出す車両改造、真鍮やプラスチック等の素材と部品 (パーツ) から車両を造り上げるスクラッチビルド (全自作) に大別される。 レイアウト・ジオラマを製作する 鉄道模型における、もう1つの模型工作として、情景を備えたレイアウト・ジオラマの製作がある。鉄道模型クラブの中にはメンバー共同で集合式 (モジュールレイアウト) や分割式のレイアウト・ジオラマを製作している例もある。個人では実現が難しい長大編成列車でも、このような方法であれば比較的実現し易い。 イベントに参加する メーカーやクラブなどが開催するイベントを見学したり、製品について出来栄えや使い勝手などの感想を交換したり、スワップミートと呼ばれる交換会・中古市に参加するといった楽しみ方がある。 日本国内外の主なイベント - 国際鉄道模型コンベンション、鉄道模型ショウ、Oスケールウェストなどメーカー・ブランド[編集]

鉄道模型を扱った番組、作品[編集]

●The Biggest Little Railway in the World。 イギリス Love Productions制作のドキュメンタリー番組で、イギリスでは2018年に放送[31]。 日本ではNHK教育チャンネルで﹃小さなミニチュア鉄道の大冒険 スコットランドの大地をゆく﹄というタイトルで放送[32]。Oゲージ︵32 mm︶のミニチュア蒸気機関車Silver Lady号を、高低差が激しく蒸気機関車が走れなかったスコットランドの大地の71マイル (114 km)の区間 ︵屋外、アウトドア︶にOゲージの仮設軌道を敷いて、実際に縦断させるという︵大︶プロジェクトのドキュメンタリー。総計56人のボランティアが参加し、鉄路敷設班と運行班に別れ、高低差がある場所や川などは鉄橋ならぬ手作りの木橋を日曜大工仕事で掛けてOゲージの鉄道を敷設しつつ進んだ、トラブル続出の、面白おかしいプロジェクト。 ●鉄道模型ちゃんねる - BS JAPAN (現:BSテレビ東京)のドキュメンタリー番組 ●鉄道ジオラマ王国建設計画 - MONDO TVのドキュメンタリー番組 ●バトルゲージ - 桜河貞宗の漫画作品脚注[編集]

注釈[編集]

(一)^ 子供が部屋中に線路を敷き詰め模型を走らせている写真が掲載されている。この子供は、後の歌舞伎役者片岡仁左衛門 (13代目)で、この価格はライブスティーム並みと見られる[8]。

(二)^ 原信太郎が祖母に買ってもらったライオネルの電気機関車と客車セットは、濱口雄幸首相の月給450円より高い495円であった[9]。

(三)^ 少年技師ハンドブックシリーズを執筆

(四)^ 東京帝国大学工学部の助手であった[11]

(五)^ 芝浦製作所に勤務していた。

(六)^ 本間は﹃我等の標準5cm﹄と呼び﹁軌間の幅は大きすぎず小さすぎず記憶しやすい数をさだめ﹂[14]とし、また酒井喜房は日本でもメートル法を採用する機運があった時期であり、ラウンドナンバーで判り易いという単純な理由ではないかと見ている[15]。

(七)^ カワイモデルが1936年に創刊した鉄道模型雑誌。同誌は月極読者を会員として青写真設計図の配布・見学会など行い最盛期には会員数500人を超えていた。

(八)^ 1942年川崎車両に入社しC62の設計にもかかわる。

(九)^ この考え方は16番につながる。

(十)^ 35mmゲージ擁護派からは﹁日本人なら35mm・1/30という国鉄のスケールどおりのゲージをつかうべきで、32mm・1/45など外国のゲージを採用するファンは非国民である﹂等の当時の模型に対する国粋的風潮を後ろ盾に論陣を張っていた[19]。

(11)^ ﹃子供の科学﹄1963年1月号掲載の科学教材社の通販カタログよりOゲージ製品が消えた。

(12)^ 輸出品と比べて日本型が見劣りするのは1962年大卒初任給17,815円の時代にカツミ模型店のOゲージビッグボーイは336ドル︵日本円120,960円︶もしたからである[26]。

(13)^ 1983年頃の有力卸業者の鉄道模型の1年間の売上高は110-120億円で、このうちNゲージ関連が80-85%を占めていた[28]。

(14)^ アメリカでは31.75 mm︵1-1/4インチ︶

(15)^ ヨーロッパでは軌間22.5 mm、アメリカでは軌間22.42 mm。

(16)^ 模型車両では列車重量に比して車軸軸受やフランジ・レール間の摩擦抵抗が非常強いため、スケールスピードで実物通りに何分間も惰行するようなことは元々望めない。また、通常の電動式鉄道模型車両は制動装置を持たないため、惰行を許す設計を採った場合、下り勾配での速度制御や、勾配上での停止や留置に対する転動対策も必要となる。

(17)^ それぞれの車両︵動力車︶のモーター特性︵起動電流値、トルク特性、消費電力など︶、歯車比、摺動抵抗、︵特に勾配で差が顕著となる︶重量が異なる場合は速度がシンクロすることは無い。

出典[編集]

(一)^ 坂本 衛 ﹃鉄道施設がわかる本﹄ p.33 山海堂 2004年2月23日発行 ISBN 4-381-10495-1

(二)^ 昌平坂学問所の河田八之助(河田興)が跨って乗車した記録がある。斯文会・橋本昭彦 編﹃昌平坂学問所日記﹄ 3巻、斯文会・東洋書院 (発売)、2006年1月。ISBN 4885943825。 NCID BA3981881X。を参照

(三)^ 江戸大博覧会

(四)^ abc上田龍史﹁日本鉄道模型小史﹂﹃鉄道模型趣味﹄No.498

(五)^ 田口武二郎﹁日本で最初に走った電車と模型電車﹂﹃鉄道ピクトリアル﹄No.377

(六)^ 鉄道友の会60年のあゆみ編纂委員会, Railfan編集部 編.﹃鉄道友の会60年のあゆみ﹄、鉄道友の会、2014年、7頁

(七)^ 田口達也﹃ヴィンテージ鉄道模型大全﹄誠文堂新光社、9頁

(八)^ 山崎喜陽﹁ミキスト﹂﹃鉄道模型趣味﹄No.437、57頁

(九)^ 原信太郎﹃原信太郎鉄道模型のすべて﹄誠文堂新光社、2008年、150頁

(十)^ 田口達也﹃ヴィンテージ鉄道模型大全﹄誠文堂新光社、90頁

(11)^ ﹃工作の時代﹃子供の科学﹄で大人になった﹄INAX出版、2007年、67頁

(12)^ ﹁電気機関車の作り方﹂﹃模型製作ABC﹄︵国立国会図書館デジタルコレクション︶

(13)^ 小川菊松﹃出版興亡五十年﹄誠文堂新光社、1953年8月5日、485-487頁。

(14)^ 本間清人﹃電気機関車と電車の作り方﹄新光社、1930年29-30頁

(15)^ 酒井喜房﹁モデルレールローダーの研究室﹂﹃模型と工作﹄1964年3月︶

(16)^ 上田龍史﹁日本鉄道模型小史﹂﹃鉄道模型趣味﹄No.499

(17)^ ﹁座談会 模型鉄道昔々﹂﹃とれいん﹄No.19

(18)^ 上田龍史﹁日本鉄道模型小史﹂﹃鉄道模型趣味﹄No.500

(19)^ 山崎喜陽﹁ミキスト﹂﹃鉄道模型趣味﹄No.542

(20)^ 松本謙一﹁山崎喜陽氏を偲んで﹂﹃とれいん (雑誌)﹄No.349

(21)^ 田口達也﹃ヴィンテージ鉄道模型大全﹄誠文堂新光社、 149頁

(22)^ 水野良太郎﹃鉄道模型入門﹄廣済堂、1977年、76-79頁

(23)^ TMS編集部﹁国鉄蒸気誌上展﹂﹃鉄道模型趣味﹄No.239-240

(24)^ TMS編集部﹁市販国鉄電気誌上展﹂﹃鉄道模型趣味﹄No.212

(25)^ 山崎喜陽﹁ミキスト﹂﹃鉄道模型趣味﹄No.175

(26)^ なんこう﹁米国型Oゲージ図鑑﹂﹃とれいん﹄No.384、38頁

(27)^ ﹃Tenshodo Book 1949-1999﹄天賞堂、2000年、21頁

(28)^ 山崎喜陽﹁ミキスト﹂﹃鉄道模型趣味﹄ No.444

(29)^ “Electrically Driven Locomotives In 1/480th Scale”. 2015年9月9日閲覧。

(30)^ NHK趣味悠々 ようこそ!鉄道模型の世界へ ~レイアウト制作入門~︵日本放送出版協会︶p10

(31)^ The Biggest Little Railway In The World Wiki

(32)^ NHK公式ページ

関連項目[編集]

「模型用語一覧」および「プラモデル#模型製作に用いる工具と材料」も参照

外部リンク[編集]

- Modelleisenbahn - Curlie(英語)

- Übersicht über Modellbahnnormen

- 全米鉄道模型協会 - 世界最大の鉄道模型団体

- 鉄道模型クラブ(イギリス) - 知られている世界最古の鉄道模型団体(1910年設立)

- RMweb - イギリスを拠点とする鉄道模型の記事と議論