日御碕神社

| 日御碕神社 | |

|---|---|

楼門 | |

| 所在地 | 島根県出雲市大社町日御碕455 |

| 位置 | 北緯35度25分46.4秒 東経132度37分45.5秒 / 北緯35.429556度 東経132.629306度座標: 北緯35度25分46.4秒 東経132度37分45.5秒 / 北緯35.429556度 東経132.629306度 |

| 主祭神 |

天照大御神 素盞嗚尊 |

| 社格等 |

式内社(小) 旧国幣小社 別表神社 |

| 創建 | 安寧天皇13年 |

| 本殿の様式 | 権現造 |

| 別名 | 通称「みさきさん」 |

| 札所等 | 出雲國神仏霊場20番 |

| 例祭 | 8月7日 |

| 主な神事 | 御寄神事、御饗神事、釿始祭、和布刈神事、例大祭/神幸祭、爪剥祭、神在祭/神去出祭、神劔奉天神事 |

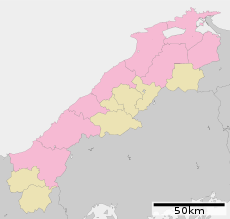

| 地図 | |

拝殿(重要文化財)

拝殿(重要文化財)

日御碕神社︵ひのみさきじんじゃ︶は島根県出雲市の日御碕に鎮座する神社。通称、みさきさん。出雲大社の﹁祖神︵おやがみ︶さま﹂として崇敬を集める。社殿12棟などが国の重要文化財に指定されている。

日御碕神社と経島︵日沈宮・下の宮の元・鎮座地︶周辺の航空写真

1976年撮影

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。

※以下︵重文︶‥国の重要文化財のこと。

歴史[編集]

当社は、上下の2社あり、上の宮を神の宮、下の宮を、日沈宮︵ひしずみのみや、日沉の宮︶と称し、2社を総称し日御碕神社︵日御碕大神宮︶と呼ばれる。古くは﹃出雲国風土記﹄に美佐伎社、﹃延喜式﹄に御碕社とあり[1]、地元では﹁みさきさん﹂とよばれる[2]。 社伝によると、素盞鳴尊は出雲の国造りの後、熊成峰[注 1]に登り、鎮まる地を求めて、柏葉を風で占うと隠ヶ丘[注 2]に止まった。そこで御子・天葺根命は御魂をその地で奉斎したと伝わり、隠ケ丘︵古墳︶が現・社殿の裏側にある[1]。日沈宮は元は文島︵現・経島︶に鎮座し、天葺根命が文島にいたとき、天照大神が降臨し、﹁我天下の蒼生︵国民︶を恵まむ、汝速かに我を祀れ﹂との神勅によって奉斎したのが始まりと伝わる[1]。 平安時代末期に後白河上皇が編纂した﹃梁塵秘抄﹄に﹁聖の住所︵すみか︶﹂として記される修験の聖地である[3]。神の宮︵上の宮︶は、現・社殿の背後にある隠ヶ丘に鎮座していたが、安寧天皇13年︵紀元前536年︶に、勅命により現在地へ遷座し、日沈宮︵下の宮︶は、経島︵日置島︶に鎮座していたが、天暦2年︵948年︶に村上天皇の勅命により現在地に遷座したと伝わる[2][3]。 古くから朝廷からの崇敬が厚く、鎌倉時代以降も幕府からの崇敬があり、社殿の修造が行われている。出雲国松江藩初代・堀尾忠氏は、社領780石余を与え、徳川幕府も600石を与えている[1]。山陰において出雲大社に継ぐ大社とされる[4]。 日沉宮、神の宮の現・社殿は、江戸幕府3代将軍・徳川家光の命で、松江藩主・京極忠高により、日光東照宮完成直後の寛永11年︵1634年︶に造営が始まり、寛永21年︵1644年︶松平直政の代で竣工する[2]。以降、歴代藩主により崇敬される[4]。両宮とも日光東照宮を模した権現造りである[2]。三猿や龍の彫刻も日光東照宮と瓜二つである。 明治4年に、国幣小社に列する。 ﹁日沈の宮﹂の名前の由来は、創建の由緒が、伊勢神宮が﹁日の本の昼を守る﹂のに対し、日御碕神社は﹁日の本の夜を守れ﹂ との﹁勅命﹂を受けた神社である事による[5]。 日沉宮、神の宮、楼門、回廊、禊所、宝庫、門客人社など12棟の社殿や鳥居2基、石灯篭5基が国の重要文化財に指定されている。祭神[編集]

以下の祭神を祀る[4]。 日沈宮︵下の宮︶ 主祭神 ●天照大御神 配祀神 ●天忍穂耳尊 ●天穂日命 ●天津彦根命 ●活津彦根命 ●熊野樟日命 神の宮︵上の宮︶ 主祭神 ●素盞嗚尊 配祀神 ●田心姫命 ●湍津姫命 ●市杵島姫命境内[編集]

●鳥居‥︵重文︶

楼門が見える位置に御影石造鳥居があるが、元は、かつての参道入口の宇龍︵出雲市大社町︶にあったが、1935年︵昭和10年︶に現在地に遷された。 移転の際に銘文が見つかり、寛永16年︵1639年︶に徳川家光寄進と判明。神社西にある清江の浜の入口にある鳥居も、家光寄進[3]。

●手水舎

●社務所

●楼門‥︵重文︶

●回廊‥︵重文︶

●石燈籠‥︵重文︶

●禊所‥︵重文︶

●宝庫‥︵重文︶

●神紋石舎

鳥居(宇龍から移設)

下の宮 回廊

下の宮 禊所

宝庫

- 日沈宮(下の宮):(重文)

- 境内からすぐの清江の浜の前の経島(日置島)に鎮座していた「百伎槐社」が、村上天皇の勅により、天暦2年(948年)に現在地に遷座と伝わる。内部は、上段と下段の間に分かれ、古文書によると上段の間は、「神楽所」と呼ばれていたとされる[3]。

- 本殿

- 幣殿

- 拝殿

- 玉垣

- 神の宮(上の宮):(重文)

- 現・社殿背後にある隠ヶ丘に祀られていたが、安寧天皇13年に現在地に遷座したと伝わる[3]。

- 本殿

- 幣殿

- 拝殿

- 玉垣

-

日沈宮(下の宮)

拝殿(左)・本殿(右奥)・玉垣(本殿を囲う) -

神の宮(上の宮)

本殿(左)・玉垣(本殿を囲う)・拝殿(右)

摂末社[編集]

日沈宮(下の宮)の元・鎮座地

- 門客人社(かどまろうどしゃ):(重文)

- 楼門入ってすぐの日沈宮(下の宮)社殿に向かって左側(南側)に鎮座。

- 祭神:豊磐間戸神

- 門客人社(かどまろうどしゃ):(重文)

- 楼門入ってすぐの日沈宮(下の宮)社殿に向かって右側(北側)に鎮座。

- 祭神:櫛磐間戸神

- 蛭児社

- 十九社摂末社

|

|

|

|

- 荒魂神社

- 荒祭宮

- 御井神社

- 稲荷神社

- 韓國神社

- 宗像神社

境外社

- 経島神社(元宮)

- 経島(日置島)にあり、日沈宮(下の宮)が初めに鎮座していた場所で、現在小さな祠がある。

- 祭神:天葺根命

-

下の宮 門客人社(南)

日沈宮(下の宮)社殿向かって左側 -

下の宮 門客人社(北)

日沈宮(下の宮)社殿向かって右側 -

蛭児社

-

十九社摂末社

-

荒魂神社

-

荒祭宮

-

御井神社

-

稲荷神社

文化財[編集]

国宝[編集]

藍韋威腹巻︵東京国立博物館にて展示︶ 工芸品 ●白絲威鎧︵しろいとおどしよろい︶ 兜・大袖付1領 - 1953年︵昭和28年︶3月31日指定[6]。 鎌倉時代作。胴高‥63.6 センチメートル、兜鉢高‥11.2 センチメートル、大袖高‥39.4 センチメートル[6]。江戸時代には、源頼朝奉納の甲冑として知られていた。幕末には威糸(おどしいと)などの痛みが激しく、文化2年︵1805年︶、松江藩主・松平治郷の命により、江戸で、元の姿を損なうこと無く現状の形に補修されている。その際、破損部分の繕いに﹁文化二年修補﹂の文字を染めた白韋︵しろかわ︶が用いられ、取り外された威糸や紐などの残欠類は保管されている。修理を担当した寺本安宅により61ヶ条の修理記録﹁源頼朝卿御鎧修補註文﹂が記されている[7]。東京国立博物館寄託。︵塩冶高貞寄進︶重要文化財[編集]

建造物 ●日御碕神社12棟、2基 - 1953年︵昭和28年︶3月31日指定。 寛永21年︵1644年︶築。徳川家光の命により建立。 ●日沈宮︵下の宮︶本殿1棟[8] ●日沈宮︵下の宮︶幣殿・拝殿1棟[9] ●日沈宮︵下の宮︶玉垣1棟[10] ●日沈宮︵下の宮︶禊所1棟[11] ●日沈宮︵下の宮︶廻廊1棟[12] ●日沈宮︵下の宮︶楼門1棟[13] ●日沈宮︵下の宮︶門客人社2棟[14][15] ●神の宮︵上の宮︶本殿1棟[16] ●神の宮︵上の宮︶幣殿・拝殿1棟[17] ●神の宮︵上の宮︶玉垣1棟[18] ●神の宮︵上の宮︶宝庫1棟[19] ●神の宮︵上の宮︶鳥居2基[20][21] 以下、附指定物件[8]。 ●日御碕御建立絵彩色塗金物1冊 ●出雲国日御碕御造営銀子請取同入用高帳1冊 ●日御碕社殿地割図19枚 ●日御碕社殿の図1巻 ●石燈籠5基 工芸品 ●藍韋威腹巻︵あいかわおどしはらまき︶ - 1953年︵昭和28年︶3月31日指定[22]。 南北朝時代作。東京国立博物館寄託。︵名和長年寄進︶※﹁腹巻﹂は鎧の一種。国の天然記念物[編集]

経島。境外社の経島神社があり、日沈宮︵下の宮︶の元・鎮座地 ●経島ウミネコ繁殖地 - 1922年︵大正11年︶3月8日指定[23]。 日沈宮︵下の宮︶の元・鎮座地で日御碕神社所有の経島︵管理‥出雲市︶。日本海西部における代表的ウミネコ繁殖地。県指定文化財[編集]

工芸品 ●鉄砲︵清堯作︶ 附‥銃箱及び関係文書 - 1962年︵昭和37年︶6月12日指定[24]。 慶長17年︵1612年︶造 ●縹糸威肩白四十八間筋兜1頭 附‥鳩尾板1枚 - 1969年︵昭和44年︶5月23日指定[24]。 室町時代初期 ●熏韋威喉輪1懸 - 1969年︵昭和44年︶5月23日指定[24]。 南北朝期 ●白糸威肩紅喉輪1懸 - 1969年︵昭和44年︶5月23日指定[24]。 室町時代末期 ●越前康継作大小刀、梨地大小太刀拵2口1組 附‥﹁出雲國日御碕太神宮正殿御遷宮次第事﹂1巻 - 1996年︵平成8年︶4月26日指定[24]。 書跡 ●紙本墨書耕雲明魏日御碕社造営勧進記1巻 - 1969年︵昭和44年︶5月23日指定[25]。 応永27年︵1420年︶ ●紙本墨書日御碕神社勧化簿2帖 - 1975年︵昭和50年︶8月12日指定[25]。 大永4年︵1524年︶頃作 典籍 ●出雲国風土記︵日御碕神社本︶1冊 - 1961年︵昭和36年︶6月13日指定[26]。 寛永11年︵1634年︶紀州家寄進 重要美術品 ●刀 銘‥奉納出雲国日御碕霊神 小野繁慶1口 - 1940年︵昭和15年︶2月13日指定[27]。 江戸時代初期行事[編集]

●1月3日 御寄神事 ●1月7日 御饗神事 ●1月11日 釿始祭 ●1月5日︵旧暦︶ 和布刈神事 ●8月7日 例大祭/神幸祭︵夕日の祭︶ ●9月1日 爪剥祭︵八朔祭︶ ●11月11日 - 17日︵旧暦︶ 神在祭/神去出祭 ●12月31日 神劔奉天神事交通アクセス[編集]

●JR出雲市駅から一畑バスで57分 ●出雲大社バスターミナルから一畑バスで20分 ︵2022年10月時点︶周辺情報[編集]

●経島 ●神宮寺‥日御碕神社の神宮寺であった。 ●日御碕 ●出雲日御碕灯台 ●小野家住宅・長屋門‥日御碕神社社家の小野家は、戦前は、出雲大社の千家・北島両家や、石見一ノ宮の物部神社︵島根県大田市︶・社家の﹁金子家﹂と並び、全国14社家の社家華族︵男爵︶の一つに列する格式を有していた。 ●海中遺跡‥経島から黒島に向け人工の海中洞窟および人工の玉砂利が残る参道や参内がある。日御碕にも同じ海中遺跡が存在する[28]。脚注[編集]

- 注釈

- 脚注

(一)^ abcd白井 1997, p. 290. (二)^ abcd“広報いずも 第114号” (PDF). 出雲市. 2022年7月27日閲覧。 (三)^ abcde“日御碕神社のご紹介”. 出雲市市民文化部文化財課. 2022年7月27日閲覧。 (四)^ abc神道大辞典 1969, p. 200. (五)^ 現地設置、日御碕神社御由緒板による。 (六)^ ab“白絲威鎧︵兜、大袖付︶ / 国宝・重要文化財︵美術品︶”. 国指定文化財等データベース. 2022年7月27日閲覧。 (七)^ “日御碕神社の甲冑と模写図”. 東京国立博物館. 2022年7月27日閲覧。 (八)^ ab“日沈宮(下の宮)本殿 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (九)^ “日沈宮(下の宮)幣殿、拝殿 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (十)^ “日沈宮(下の宮)玉垣 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (11)^ “日沈宮(下の宮)禊所 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (12)^ “日沈宮(下の宮)廻廊 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (13)^ “日沈宮(下の宮)楼門 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (14)^ “日沈宮(下の宮)門客人社 ︵1︶ / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (15)^ “日沈宮(下の宮)門客人社 ︵2︶ / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (16)^ “神の宮(上の宮)本殿 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (17)^ “神の宮(上の宮)幣殿、拝殿 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (18)^ “神の宮(上の宮)玉垣 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (19)^ “神の宮(上の宮)宝庫 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (20)^ “神の宮(上の宮)鳥居 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (21)^ “神の宮(上の宮)鳥居 / 日御碕神社 / 国宝・重要文化財︵建造物︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (22)^ “藍韋威腹巻 / 国宝・重要文化財︵美術品︶”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (23)^ “経島ウミネコ繁殖地 / 史跡名勝天然記念物”. 国指定文化財等データベース / 文化庁. 2022年7月27日閲覧。 (24)^ abcde“県指定文化財一覧︻工芸品︼”. 島根県教育庁文化財課. 2022年7月27日閲覧。 (25)^ ab“県指定文化財一覧︻書跡︼”. 島根県教育庁文化財課. 2022年7月27日閲覧。 (26)^ “県指定文化財一覧︻典籍︼”. 島根県教育庁文化財課. 2022年7月27日閲覧。 (27)^ “︻重要美術品︼”. 島根県教育庁文化財課. 2022年7月27日閲覧。 (28)^ 日御碕海底遺跡調査 (PDF) ︵2004年11月9日時点のアーカイブ︶参考文献[編集]

●白井永二、土岐昌訓 編﹃神社辞典﹄東京堂出版、1997年。ISBN 4-490-10474-X。 ●宮地直一、佐伯有義 監修 編﹃神道大辞典︵縮刷版︶﹄︵初版平凡社、昭和14年︶臨川書店、1969年。ISBN 4-653-013470。関連図書[編集]

●安津素彦・梅田義彦編集兼監修者﹃神道辞典﹄神社新報社、1968年、49頁関連項目[編集]

●出雲国 ●松江藩 ●小野氏 (社家)外部リンク[編集]