|

「万葉」はこの項目へ転送されています。九州商船が運航するフェリーについては「万葉 (フェリー)」をご覧ください。 |

「万葉集」(まんようしゅう、まんにょうしゅう、旧字体:萬葉集)は、奈良時代末期に成立したとみられる日本に現存する最古の和歌集である[1]。

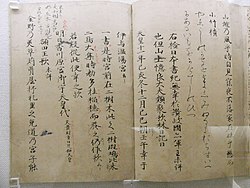

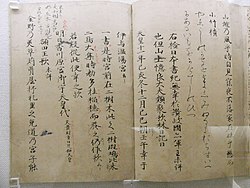

元暦校本万葉集

元暦校本万葉集

﹃万葉集﹄の名前の意味についてはいくつかの説が提唱されている。ひとつは﹁万の言の葉﹂を集めたとする説で、﹁多くの言の葉=歌を集めたもの﹂と解するものである。これは古来仙覚や賀茂真淵らに支持されてきた。仙覚の﹃万葉集註釈﹄では、﹃古今和歌集﹄の﹁仮名序﹂に、

やまとうたは人の心をたねとしてよろづのことのはとぞなれりける

とあるのを引いている。ただし、﹃古今集﹄の成立は﹃万葉集﹄よりも時代が下るため、この語釈が﹃万葉集﹄成立後にできあがったものという可能性も否定できず、そのまま﹃万葉集﹄の由来としてあてはめることには疑問もある。

そのほかにも、﹁末永く伝えられるべき歌集﹂︵契沖[9]や鹿持雅澄︶とする説、葉をそのまま木の葉と解して﹁木の葉をもって歌にたとえた﹂とする説などがある。研究者の間で主流になっているのは、﹃古事記﹄の序文に﹁後葉︵に、﹁葉﹂を﹁世﹂の意味にとり、﹁万世にまで末永く伝えられるべき歌集﹂ととる考え方である[要出典][誰によって?]。

なお、﹁万葉︵萬葉︶﹂という言葉は、当時において﹃万葉集﹄以外では用いられている事例はほとんど見られず、早い事例として、延暦25年︵大同元年・806年︶4月16日に五百枝王が平城天皇に対して臣籍降下と春原朝臣の賜姓を願い出た際の上表文に﹁榮宗枝於萬葉﹂という句が見られるのが挙げられる︵﹃日本後紀﹄︶。なお、この五百枝王を﹃万葉集﹄を今日知られる形にした最終的な編者に充てる説があり︵後述︶、この上表文も五百枝王が﹃万葉集﹄の編纂及び表題決定に何らかの関与をした状況証拠とする研究者もいる[10][11]。

百人一首の札。持統天皇の歌﹁春すぎて夏来︵き︶にけらし白妙︵しろたへ︶の﹂と書かれている。歌の出典は万葉集であり、万葉集では﹁春過ぎて 夏来たるらし 白妙の﹂となっている。なお、下の句は﹁衣ほしたり 天の香具山﹂である。

百人一首の札。持統天皇の歌﹁春すぎて夏来︵き︶にけらし白妙︵しろたへ︶の﹂と書かれている。歌の出典は万葉集であり、万葉集では﹁春過ぎて 夏来たるらし 白妙の﹂となっている。なお、下の句は﹁衣ほしたり 天の香具山﹂である。

﹃万葉集﹄の成立に関しては詳しくわかっておらず、勅撰説、橘諸兄編纂説、大伴家持編纂説など古来種々の説があるが、現在では家持編纂説が最有力である。ただ、﹃万葉集﹄は一人の編者によってまとめられたのではなく、巻によって編者が異なるが、家持の手によって二十巻に最終的にまとめられたとするのが妥当とされている。

﹃万葉集﹄二十巻としてまとめられた年代や巻ごとの成立年代について明記されたものは一切ないが、おおむね以下の順に増補されたと推定されている。

(一)巻1の前半部分︵1 -53番︶…

原・万葉集…各天皇を﹁天皇﹂と表記。万葉集の原型ともいうべき存在。持統天皇や柿本人麻呂が関与したことが推測されている。

(二)巻1の後半部分+巻2増補…2巻本万葉集

持統天皇を﹁太上天皇﹂、文武天皇を﹁大行天皇﹂と表記。元明天皇の在位期を現在としている。元明天皇や太安万侶が関与したことが推測されている。

(三)巻3 - 巻15+巻16の一部増補…15巻本万葉集

契沖が万葉集は巻1 - 16で一度完成し、その後巻17 - 20が増補されたという万葉集二度撰説を唱えて以来、この問題に関しては数多くの議論がなされてきたが、巻15までしか目録が存在しない古写本︵﹁元暦校本﹂﹁尼崎本﹂など︶の存在や先行資料の引用の仕方、部立による分類の有無など、万葉集が巻16と17の間で分かれるという考え方を裏付ける史料も多い。元正天皇、市原王、大伴家持、大伴坂上郎女らが関与したことが推測されている。

(四)残巻増補…20巻本万葉集

延暦2年︵783年︶ごろに大伴家持の手により完成したとされている。

ただし、この﹃万葉集﹄は延暦2年以降に、すぐに公に認知されるものとはならなかった。延暦4年︵785年︶、家持の死後すぐに大伴継人らによる藤原種継暗殺事件があり家持も連座したためである。その意味では、﹃万葉集﹄という歌集の編纂事業は平城天皇即位後の恩赦により家持の罪が許された延暦25年︵806年・大同元年︶以降にようやく完成したのではないかと推測されている。﹃古今和歌集﹄真名序には﹁昔平城天子、詔侍臣令撰万葉集﹂という言葉が載せられているのも、最終的な完成が家持の赦免後であったという事情を反映した記述とみられている[12][13]。ただし、その場合には家持に代わって遺稿を完成形にして公の認知を得た"編者"が存在していたことも考えられるが、その"編者"として名前が挙がっているのは五百枝王︵臣籍降下後は春原五百枝︶である[10][14][11]。五百枝王は編纂への関与が指摘される市原王の子で、藤原種継暗殺事件で家持との親交から自らも連座していること、現存の記録から確認できる﹁万葉﹂の語の初期の使用者︵前述︶であることが理由に挙げられるが、現時点ではいずれも状況証拠に過ぎず、今後"編者"の存在の有無も含めて検討すべき要素が多い。

﹁万葉集﹂は平安中期より前の文献には登場しない。この理由については﹁延暦4年の事件で家持の家財が没収された。その中に家持の歌集があり、それを契機に本が世に出、やがて写本が書かれて有名になって、平安中期のころから﹃万葉集﹄が史料にみえるようになった﹂とする説[15] などがある。

万葉集の諸本は大きく分けて、﹁古点本﹂﹁次点本﹂﹁新点本﹂に分類できる。この区分は鎌倉の学僧仙覚によるもので、点とは万葉集の漢字本文に附された訓のことをさす。その訓が附された時代によって、古・次・新に分類したのである。古点とは、天暦5年︵951年︶に梨壺の五人の附訓で、万葉歌の9割にあたる4000以上の歌が訓をつけられた。確実な古点本は現存していないが、武田祐吉や小川靖彦によって桂本が古点の一部を存しているという見解が示されている。ほかに久松潜一は藍紙本も古点を伝えるとの見解を示している。古点と伝える資料としては、古今和歌六帖など、平安時代中期の歌集に引用された万葉歌がそれにあたるとの見方も山田孝雄や上田英夫らによって提示されたことがあるが、現在ではあまり有力視されていない。

ともあれ、古点とは梨壺の5人による一回的な作業の結果であるが、次点本は古点以降新点以前の広い時代の成果を指し、藤原道長、大江佐国、大江匡房、惟宗孝言、源国実、源師頼、藤原基俊、藤原敦隆、藤原仲実、藤原清輔、藤原長忠、顕昭など、複数の人物が加点者として比定されている。この次点本に属す現存諸本としては、嘉暦伝承本、元暦校本、金澤本、類聚古集、廣瀬本などが現存しているが、いずれも零本であり、完本は伝わらない。このうち、廣瀬本は藤原定家校訂の冷泉本定家系万葉集と認められる。1993年︵平成5年︶に関西大学教授の木下正俊・神堀忍に発見され、所蔵者である広瀬捨三︵元同大学教授︶の名をとって廣瀬本と称される。ただし、廣瀬本の奥書には甲府町年寄の春日昌預︵1751年 - 1836年、山本金右衛門︶や本居宣長門弟の国学者萩原元克︵1749年 - 1805年︶といった甲斐国の国学者たちによる校訂の痕跡を示す文言があり、賀茂真淵の﹃万葉考﹄に依拠した本文や訓の訂正も行われている。

新点本は仙覚が校訂した諸本を指し、大きく寛元本系統と文永本系統に分かれる。寛元本系統の諸本は伝わらないが、上田英夫の考証によって神宮文庫本がもっとも寛元本の様態を留める本であることが確かめられている。また橋本進吉や田中大士によって、紀州本の巻10までが寛元本に近い本ではないかと推測されている。西本願寺本巻1の奥書によれば、寛元本は源実朝本︵鎌倉右大臣本︶など数種の古写本を校合し、さらに仙覚自身の案も加えて校訂した本とみられる。

文永本に関しては、最古の完本である西本願寺本をはじめ学習院大学本、陽明文庫本など揃いの諸本が多く、特に西本願寺本がもっとも多くの歌数をとどめていることから、現在万葉集のテキストを編む場合、必ずと言っていいほど底本として利用されている。

なお、近年出現した広瀬本万葉集については、項目を別に改めて付加して概述される必要がある。

本節は特記以外は『日本古典文学大辞典』岩波書店、「万葉集」の項目(執筆者は林勉)による。

平安時代後期の書写で桂本の類である。巻13の8葉13首のみが現存する。長歌には訓がない。金砂子を散らした鳥の子紙に書かれており、この名がある。醍醐寺、石川武美記念図書館等が所蔵している。

1328年︵嘉暦3年︶に増充から慶俊に相伝した識語があり、この名がある。鳥の子紙で、綴葉装である。巻11の大部分の472首が1帖に収められている。定家仮名遣いで次点期を経ているが、﹃拾遺集﹄所収の万葉歌と一致し、古点を伝えている。松坂高尾家旧蔵で、本居、松本、中山、佐佐木家から文化庁を経て、現在は国立歴史民俗博物館が所蔵している。また巻11の欠落部分の模写断簡7首が民間にある。

1184年︵元暦元年︶に校合したとの奥書がある。平安時代中期ないし後期の数筆の寄合書きである。うち、巻17、18は同筆であり、巻6は鎌倉時代初期の補写と考えられている。巻3、5、8、11、15、16を除く14巻、計2617首と2129首分の目録が現存する。そのほかに断簡︵難波切ないし有栖川切ともいう︶は巻3、5、8、9、13、15、16を除く13巻148首と目録201首分が残っている。すなわち15巻にわたる、全歌数の6割以上が現存している次点本では貴重な写本である。藍と紫の飛雲形文を漉込んだ鳥の子紙の︵補写である巻6は飛雲形を欠く︶粘葉装である。黒、緑、赤、朱の書き入れがあり、万葉集の本文校訂上最重要である。

減じて江戸時代初期には15冊に、さらに14冊になった。巻1、4、6、10、12、19の6冊の各一部を分けて有栖川宮家から高松宮家に移り、残る大部分は伊勢富山家、神戸俵屋から、天保初期に桑名松平家、1843年︵天保14年︶に水野忠邦、1911年︵明治44年︶に古河家に移ったあと、ともに文化財保護委員会の所蔵となった。高松宮家旧蔵の6冊、古河家旧蔵の14冊とも、現在は東京国立博物館所蔵[17]。断簡は仁和寺、宮内庁侍従職、東山御文庫、常盤山文庫、國學院大學図書館、石水博物館、白鶴美術館、MOA美術館などが所蔵している。荒木田久老、加藤千蔭、橋本経亮、鹿持雅澄らが校訂に使用した。

金沢本万葉集巻第三・六残巻

三の丸尚蔵館所蔵[18]。藤原定信筆とされるが、源俊頼、藤原公任説もある。粘葉装、1帖。胡粉引きの白を主として、ほかに薄茶、浅葱、黄の色に、金銀切箔を散らし、雲母による菱唐草や亀甲などの文様を雲母刷りした唐紙を料紙とする。巻2の約5分の4の129首および150首分の目録と、巻4の約4分の1の79首をあわせ1帖とする。そのほかに巻3、4、6の24首と76首分の目録の断簡が現存する。本文と訓は元暦校本・紀州本にもっとも近い。金沢前田家旧蔵による名称。1910年︵明治43年︶に前田家から皇室に献上された。断簡は逸翁美術館等が所蔵している。また古筆手鑑﹃筆林翠露﹄に収められている。

1124年︵天治元年︶に書写との奥書があり、名称はこれに由来する。これは万葉集最古の書写記録であり、後述の巻2断簡は1129年︵大治4年︶の書写。巻13の完本と巻15の58首の1巻および

●巻2の6首

●巻10の42首

●巻14の10首

●巻15の25首

の断簡︵仁和寺切ともいう︶が現存する。檀紙の巻子本で墨罫があり、寄合書だが巻14と巻15は同筆である。忠兼本を書写した本で、仙覚本底本系統である。福井家と賀川冠纓神社[19]の所蔵。断簡は、加藤、熊沢、角田、沢瀉、武田、岡村、池上、久曾神家および東京国立博物館、京都国立博物館、天理図書館、石川武美記念図書館、岡山美術館、五島美術館などが所蔵している。

1845年︵弘化2年︶に伴信友が京都曼殊院所蔵の零本5巻︵現存しない︶を影写して﹃検天治万葉集﹄を作成して

●巻2の9首

●巻10の4首

●巻14の10首

●巻15の11首

●巻17の4首

が残っている。したがって総計306首が現存する。こちらは京都大学所蔵である。

鎌倉時代中期の書写。書写者の伝承による名称だが、確証はない。もと冊子本を巻子本にしており、巻9の前半85首を3巻にしたものと後寄りの4首の断簡が現存する。天治本と同系で、仙覚本底本系統である。四日市高尾家旧蔵で、佐佐木家を経て石川武美記念図書館が所蔵している。

平安時代末期の書写。雲母引斐紙の料紙で綴葉装。巻16の全1帖︵1枚を欠く︶101首と、巻12の61首の断簡、11首の模写が現存する。天治本系で、仙覚本底本系統であり、﹃類聚古集﹄に近い。断簡が尼崎から出たことによる名称。倉敷某家から京都大学が所蔵している。断簡は池上、亀井、反町、渡辺、酒井、沢瀉、田中、辻坂家および円照寺、京都女子大学、天理図書館、石川武美記念図書館、白鶴美術館、出光美術館などが所蔵している。模写は東洋文庫が所蔵。古筆手鑑﹁桃花水﹂﹁心画帖﹂﹁鸞鳳帖﹂﹁筆鑑﹂﹁筆林﹂に所収されている。

半紙形袋綴1冊で、巻1のほぼすべて83首を記載する。ただし目録には後の補校合がある。訓はカタカナで、長歌は本文右に、短歌は左別行に記している。江戸時代初期の冷泉為頼筆と伝えられるが、カナに古体があり室町時代の書写と考えられている。尾張久米家、阪家、佐佐木家を経て、石川武美記念図書館が所蔵している。

鎌倉時代中期の1243年︵寛元元年︶と翌年に春日神社若宮の神官中臣祐定が書写したとの奥書があり、名称はこれによる。多くが春日若宮神官の和歌懐紙の裏側使用の断簡なので春日懐紙切ともいう。もとは袋綴。

●巻5の24首と書翰2

●巻6の37首と目録30首分

●巻7の100首と目録217首分

●巻8の54首と目録38首分

●巻9の8首

●巻10の15首

●巻13の14首

●巻14の37首

●巻19の16首

●巻20の77首

の合計382首と目録285首分と書翰2以上が現存する。

懐紙の和歌を鑑賞のため万葉歌を削っているので判読が困難なものが多数ある。本文の右にカタカナで訓をつけるが、仙覚以前の次点本である。前田家旧蔵だが明治初期に諸家に分散して、松岡、関戸、福井、吉永、谷村、八木家および浄照坊、國學院大學図書館、石川武美記念図書館、ハーバード大学フォッグ美術館、石川県立郷土資料館などが所蔵している。

全巻20巻の前半巻10までが次点本。鎌倉時代末期の寄合書きである。ただし巻7が2首を欠き、巻10で1首が重出する。鳥の子紙、元来粘葉本を綴本に改装している。訓をカタカナで漢字の右側に付すが、新点の訓が左側などに加えられている。巻10の奥書から藤原忠兼→源光行→行遠系統の本と見られるが、天治本とは必ずしも合致しない。後半巻11以降は室町時代後期、1542年(天文11年)以前の文永三年本系新点本による補写である。後藤家を経て公益財団法人後藤報恩会昭和美術館が所蔵している。水戸徳川家の『四点万葉』に校合し、契沖の『万葉代匠記』にも引用されている。

歌体や題材により歌を分類している。平安時代末期の書写。3834首が現存する。中山家、大谷家を経て、龍谷大学が所蔵している[20]。

これも歌体や題材により歌を分類している。1250年(建長2年)の書写で、1934首が現存する。奈良興福院と石川武美記念図書館が所蔵している。

伝俊寛筆切

鎌倉時代の書写。巻1の2葉2首のみだが、本文、訓とも元暦校本に近い。竹田家の所蔵。

定家様切

鎌倉時代末期から室町時代初期の書写。巻1の1葉3首のみ。書風による名称。為頼本と同系統である。滋賀正禅庵の所蔵。橋本経亮影写で知られる。

橋本経亮影写中臣祐春筆切

巻19の1葉3首のみ。春日本中臣祐春祐春の影写で、稲葉家の所蔵。

後京極様切

鎌倉時代の書写。巻7の4葉8首。元来は冊子本であった。訓はカタカナで本来は本文の右に付すが、のちの補筆では左に付す。系統不明ながら次点本で、紀州本や﹃類聚古集﹄に近い。後京極摂政藤原良経の書風による名称。佐佐木家を経て、石川武美記念図書館ならびにハーバード大学フォッグ美術館の所蔵。

伝解脱上人筆切

鎌倉時代初期の書写。巻9の1葉2首と巻10の1葉4首。素紙、六半形本にカタカナ傍訓で、二条院御本と関係がある。﹃古筆名葉集﹄による名称だが、書風から為家様切とも呼ばれる。佐佐木家を経て石川武美記念図書館の所蔵、および小西家の所蔵。

伝教家筆切

鎌倉時代の書写。巻3の1葉3首のみ。カタカナ傍訓で、紀州本、細井本と一致するものがある。弘誓院教家の書写との伝承による名称。加藤家を経て伊東家手鑑所収。

橋本経亮影写無名氏筆切

鎌倉時代の書写。巻10の1葉4首のみ。カタカナ傍訓で、﹃類聚古集﹄の訓に近い。冒頭の記載による名称。稲葉家の所蔵。

伝為家筆切

鎌倉時代中期の書写か。巻1の1葉3首のみ。斐楮交ぜ漉き紙を用い、傍訓をひらがなで書いている。箱書による名称。天理図書館の所蔵。

柘枝切

鎌倉時代末期から南北朝時代初期の書写。巻3の1葉2首のみ。楮紙で、元来は巻子本か。傍訓は古体のカタカナで京大本赤訓に近い。詞句による名称。佐佐木家を経て石川武美記念図書館の所蔵。

﹃万葉集目録﹄

平安時代後期の書写。巻16の1葉5行のみ。鳥の子紙に書かれる。近衛家の所蔵。元来は全巻分あったと考えられるが、残存していた2巻2葉は関東大震災で焼失し、1葉だけが残った。原本の影写本が﹃万葉集叢書10﹄所収である。

新点本ではほとんどの場合、傍訓形式で訓を本文の右側にカタカナで記している。うち文永本は古点、次点、新点のうち正しいと考えられた訓を多くの場合、色分けして右側に記している。それに対し寛元本では古点、次点を右側に、新点を左側に書いている。

楮紙で袋綴じ。全巻20冊だが

- 巻1の1葉3首

- 巻2の1葉1首

- 巻19末尾歌の左注以下の尾題

を欠いている。1546年(天文15年)以前の室町時代後期の書写。寛元本系の現存する最古の写本である。外宮宮崎文庫を経て、現在は神宮文庫が所蔵しており、この名がある。

楮紙で袋綴じ。全巻20冊だが、巻4の後半273首に代わって巻3の後半107首が重複して書かれている。全体は江戸時代初期に書写された寛元本であるが、巻4、5、6は室町時代末期の書写で為頼本と同系統の次点本である。1797年(寛政9年)に細井貞雄が温故堂本と校合し奥書を記していることから、この名がある。木村正辞を経て、現在は東洋文庫が所蔵している。

その名の通り林道春が江戸時代前期に細井本を書写したものである。現在は内閣文庫が所蔵している。後述の版本の活字無訓本はこれを底本にしている。

江戸時代の書写であり、基本的には寛元本系だが、巻5、6は次点本系である。学習院大学図書館所蔵で、この名がある。

江戸時代前期の書写である。寛元本系だが、巻4、5、6は文永本系である。現在は宮内庁書陵部が所蔵している。

西本願寺本を書写したものである。題詞が低い。訓を黒、紺青、朱に書き分けるのは文永本に準ずるが、この写本では紺青を朱、黄、緑に分けている。室町時代末期の書写で、各巻は別人の筆になる。所蔵者による名称。

1677年︵延宝5年︶に河野公業が西本願寺本を書写したもの。水戸徳川家の四点万葉に校合し、訓を黒、青、朱、黃に書き分けている。﹃万葉代匠記﹄にも幽斎本として引用される。彰考館が所蔵している。

室町時代初期の書写だが、飛鳥井雅世、尊円法親王筆との説もある。元来大型冊子本だったものを巻子本にした。巻1、9、19の全歌4巻︵巻19は二分されている︶と

●巻7の10首

●巻12の84首

●巻13の18首

●巻14の3首

の断簡と巻13の3首の影写が現存する。このほかに巻11は関東大震災で焼失したが、﹃校本万葉集﹄に校合されているのと、木村正辞の﹃万葉集書目提要﹄に巻4が記されている。文永三年本系であるが、巻11と巻19は文永十年本寂印成俊本系。題詞は低く書かれ、巻7、9、11、12、13、19は訓を黒、紺青、朱に書き分ける。金沢文庫に伝来したことによる名称である。

巻1、19は大口鯛二旧蔵で、佐佐木家を経て石川武美記念図書館が所蔵している。巻9は馬越家の所蔵。断簡は、久曾神、酒井、久松、渡辺、池上、藤井家および真如堂、金剛証寺、天理図書館、奈良県立万葉文化館、京都国立博物館、MOA美術館、山川美術財団などが所蔵。また古筆手鑑﹃筆鑑﹄に、影写本は東洋文庫﹃万葉切﹄に所収される。

全巻20冊であるが、巻10の152首を欠いている。鳥の子紙で大和綴。陽明文庫旧蔵による名称であるが、巻9に1571年︵元亀2年︶の奥書があるため元亀本とも呼ばれる。しかし同年以後の書写である。文永十年本頼直本系で、黒、紺青、朱の訓が残る。温故堂本の書写の際に底本にされている。曼殊院から近衛家を経て、現在は京都大学図書館が所蔵している。

胡蝶装で、全20巻を合本して10帖にしている。そのうち

- 巻6の目録の初め28首分

- 巻10の152首

- 巻19の1首

を欠いており、巻6は温故堂一伝の東京帝国大学本から木村正辞が補写したものである。文永十年頼直本系の陽明文庫本を書写したが、紺青訓がなくその部分は空白が多い。木村正辞から東洋文庫が所蔵している。

袋綴で、全巻20冊。光明寺覚雄等が温故堂本を書写した。東京帝国大学旧蔵による名称。関東大震災で焼失したが、温故堂本に欠けている部分が『校本万葉集』に校合されている。

室町時代末期、数人の筆による書写。袋綴で全巻20冊であるが、

●巻12の1首

●巻19の6首

●6首の訓

を欠いている。文永十年本寂印成俊本系で寛永版本の巻7の錯簡を補う資料として重要である。大矢透旧蔵による名称だが、元は京都木田家蔵で、大矢家、佐佐木家を経て石川武美記念図書館が所蔵している。

江戸時代初期の書写。大型袋綴で、20冊の全本。文永十年本寂印成俊本系であるが、中院本に見られる禁裏御本巻1、20の奥書がある。大矢本と同系であるが、無訓歌は5首のみで書写字形も明瞭で、より善本である。近衛家陽明文庫所蔵で、この名がある。

江戸時代初期の書写。袋綴で、20冊の全本だが巻19の1首を欠いている。文永十年本寂印成俊本系である。巻1、2、9、13、20に禁裏御本の奥書があり、全巻にわたって赤で禁裏御本と校合した書き入れがある。巻1の奥書には古万葉集序を記す中院本のひとつで、寛元本の内容を知り得る貴重な写本である。京都大学図書館が所蔵している。

谷森本

江戸時代初期の書写で、袋綴。巻1を欠く19冊。中院本系。題詞は低く、巻3と巻4に青訓がない。所蔵者による名称だが、関東大震災で焼失した。

谷森氏一本

江戸時代初期の書写で、袋綴。全20冊。中院本系。後半は谷森本を書写したもの。所蔵者による名称だが、関東大震災で巻1と巻2が焼失した。

多和文庫本

江戸時代の書写で、中院本系。谷森本の一伝本。松岡家多和文庫所蔵による名称。

伝空性法親王筆本

江戸時代初期の書写で、中院本のひとつである。書写の伝承による名称。前田家が所蔵。

岩崎文庫一本

江戸時代初期の寄合書で、中院本系。岩崎文庫所蔵による名称だが、現在は東洋文庫所蔵。

図書寮一本

江戸時代初期の書写だが各巻別筆で、大型袋綴。巻1、2、14を欠く17冊。文永十年本寂印成俊本系で、黒、朱のほかに巻5以外は青紺訓がある。巻5、19、20を除き禁裏御本と校合されるが、奥書はない。所蔵所による名称。

伝清輔筆切

鎌倉時代中期の書写。巻10の1葉2首のみ。カタカナ傍訓で青紺訓がある。西本願寺本に近い。極書による名称。久曾神家が所蔵している。

八田切

鎌倉時代末期の書写で紹巴筆との説もある。巻10の1葉2首のみ。歌は低く、カタカナ傍訓。神宮文庫本などに近い。歌詞による名称。佐佐木家を経て、石川武美記念図書館が所蔵している。

為氏様切

鎌倉時代末期の書写。雲母引きの鳥の子、四半形本の断簡。巻10の1葉2首のみ。歌は低く、カタカナ傍訓。西本願寺本等に近い。書風による名称。佐佐木家を経て、石川武美記念図書館が所蔵している。

伝貫之筆切

鎌倉時代または平安時代末期の書写。巻19の1葉3首のみ。歌が低く、カタカナの傍訓に文永本の特徴がある。箱書による名称。﹃日本の書﹄︵講談社、1978年刊︶に所収。

桂様切

室町時代の書写。巻7の4葉18首、巻8の4葉11首のみが現存する。文永本系で、桂本を真似た金銀泥下絵があり、それによる名称。団、酒井家および東山御文庫、石川武美記念図書館、京都国立博物館などが所蔵している。

伝慈鎮筆切

室町時代の書写。巻3の1葉3首のみ。鳥の子で元来巻子本、歌が高くカタカナ傍訓で新点本系とともに推定されている。極書による名称。天理図書館が所蔵している。

伝為継筆切

巻4の目録1葉6首分のみ。系統は不詳。極書による名称。古筆﹁凌寒帖﹂所収。

江戸時代初期の刊行であり、初めての万葉集の版本である。全巻だが10冊のものと20冊のものがある。一面は8行×18字詰めで、上下左右に二重の界線がある。歌を高く記し、題詞と左注は1字低い。全体は寛元本系だが、巻4、5、6は細井本系の林道春校本に依っているため、巻4の後半が欠落し、巻3の後半が重出する。また、巻3末尾に大伴旅人、大伴家持、藤原不比人の伝が掲載されている。内閣文庫、東京大学図書館、大阪府立中之島図書館、石川武美記念図書館、尊経閣文庫、大東急記念文庫、穂久邇文庫、大英博物館などに所蔵されている。

活字無訓本を文永十年本系の寂印成俊本︵現存しない︶で校合して訓をつけたもの。木版で袋綴じ、全巻10冊である。江戸時代初期の慶長︵1596年 - 1615年︶か元和︵1615年 - 1624年︶ごろの刊行と考えられている。なお、以下の奥書が付されている。

●巻1に文永十年および三年の仙覚奥書

●巻20に文永三年の仙覚奥書、寂印と成俊の奥書

国会図書館、石川武美記念図書館、天理図書館、東洋文庫、宮内庁書陵部、東京大学図書館、大谷大学図書館、龍谷大学図書館などに所蔵されている。

寛永版本とも呼ばれる。江戸時代初期の1643年︵寛永20年︶の刊行で、京都三条寺町安田十兵衛の刊記がある。木版で袋綴じ、全巻20冊である。活字附訓本の整版本だが、若干の増補改訂が行われている。江戸時代から流布本として用いられ、明治時代から戦前まで各種テキストの底本とされていた。国会図書館などが所蔵している。

1709年(宝永6年)の刊行であるが、寛永本の刊記だけを出雲国寺和泉掾のものとした。国会図書館などが所蔵している。

宝永本の本文に旁註を施したものである。木版で袋綴じ、全巻20冊である。1789年︵寛政元年︶の刊行で、註は常陸国の恵岳が契沖、賀茂真淵説に自説を加えて行った。出雲国寺和泉掾と同文治郎の刊記がある。国会図書館などが所蔵している。

木版で袋綴じ、全巻20冊である。1803年(享和3年)に和泉寺などによって刊行された。土佐国の今村楽と横田美水が宝永本に改訂を加えて本文だけを出版したもので、今村の序と横田の跋がある。内閣文庫などが所蔵している。

﹃校異本万葉集﹄の題を持つ。木版で袋綴じ、全巻20冊である。校異を上欄に記している。1805年︵文化2年︶の刊行で、出雲寺文治郎の刊記がある。旁註本の註を削除して、元暦校本等の橋本経亮の校異に藤原︵山田︶以文が再校を加えたものが掲載されている。国会図書館などが所蔵している。

全二十巻であるが、首尾一貫した編集ではなく、何巻かずつ編集されてあったものを寄せ集めてひとつの歌集にしたと考えられている。

各巻は、年代順や部類別、国別などに配列されている。また、各巻の歌は、何らかの部類に分けられている。

内容上から雑歌︵ぞうか︶・相聞歌・挽歌の三大部類になっている。

●雑歌︵ぞうか︶ - ﹁くさぐさのうた﹂の意で、相聞歌・挽歌以外の歌が収められている。公の性質を持った宮廷関係の歌、旅で詠んだ歌、自然や四季をめでた歌などである。

●相聞歌︵そうもんか︶ - ﹁相聞﹂は、消息を通じて問い交わすことで、主として男女の恋を詠みあう歌︵人を愛する歌︶である。

●挽歌︵ばんか︶ - 棺を曳く時の歌。死者を悼み、哀傷する歌︵人の死を悼む歌︶である。

表現様式からは、

●寄物陳思︵きぶつちんし︶ - 恋の感情を自然のものに例えて表現

●正述心緒︵せいじゅつしんしょ︶ - 感情を直接的に表現

●詠物歌︵えいぶつか︶ - 季節の風物を詠む

●譬喩歌︵ひゆか︶ - 自分の思いをものに託して表現

などに分けられる。

巻十四だけが東歌︵あずまうた︶の名をもっている。この卷には、上総・下総・常陸・信濃四国の雑歌、遠江・駿河・伊豆・相模・武蔵・上総・下総・常陸・信濃・上野・下野・陸奥十二国の相聞往来歌、遠江・駿河・相模・上野・陸奥五国の譬喩歌・国の分からないものの雑歌、相聞往来歌・防人歌・譬喩歌・挽歌・戯咲歌などが収められている。

歌体は、短歌・長歌・旋頭歌の3種に区別されている[注3]。短い句は五音節、長い句は七音節からなる。

- 短歌は、五七五七七の五句からなるもの。

- 長歌は、十数句から二十数句までのものが普通であり、五七を長く続け、最後を特に五七七という形式で結ぶもの。長歌の後に、別に、一首か数首添える短歌は反歌と呼ばれている。

- 旋頭歌は、短長の一回の組み合わせに長一句を添えた形を片歌といい、この片歌の形式を2回繰り返した形である。頭三句と同じ形を尾三句で繰り返すことから旋頭歌とついたといわれる。

歌の数は4500首あまりからなるが、写本の異伝の本に基づく数え方が、歌数も種々様々の説がある。

例えば『国歌大観』によれば総歌数は4516首であるが、これには一首に2度番号を振るなど問題が多い。それらを整理した武田祐吉によると総歌数は4506首で、そのほかに「或本の歌」が57首、「一書の歌」が4首、「一本の歌」が3首、「或書の歌」が2首、「或は云はく」とある歌が3首、『古事記』の歌が1首の計70首であるという[22]。

額田王の歌

神坂神社にある防人歌の歌碑。万葉仮名で「ちはやぶる神の御坂に 幣(ぬさ)まつり 斎(いは)ふ命は 母父(おもちち)がため」とある。

﹁防人の歌﹂︵さきもりのうた︶﹁東歌﹂︵あずまうた︶など、貴族以外の民衆の歌が載っているきわめて貴重な史料でもある。派手な技巧はあまり用いられず、素朴で率直な歌いぶりに特徴がある。賀茂真淵はこの集を評してまこと・ますらをぶりと言った。

全文が漢字で書かれており、漢文の体裁をなしている。しかし、歌は、日本語の語順で書かれている。歌は、表意的に漢字で表したもの、表音的に漢字で表したもの、表意と表音とをあわせたもの、文字を使っていないものなどがあり多種多様である。

編纂されたころにはまだ仮名文字は作られていなかったため、万葉仮名と呼ばれる独特の表記法を用いた。つまり、漢字の意味とは関係なく、漢字の音訓だけを借用して日本語を表記しようとしたのである。その意味では、万葉仮名は、漢字を用いながらも、日本人による日本人のための最初の文字であったと言えよう。

ウィキクォートに

大伴家持に関する引用句集があります。

- 万葉仮名で書かれた大伴家持の歌

︵万葉仮名文︶都流藝多知 伊与餘刀具倍之 伊尓之敝由 佐夜氣久於比弖 伎尓之曾乃名曾

︵訓︶剣大刀 いよよ研ぐべし 古ゆ 清︵さや︶けく負ひて 来にしその名そ︵卷20-4467︶

山上憶良、大唐に在りし時、本郷を憶ひて作れる歌

︵万葉仮名文︶去來子等 早日本邊 大伴乃 御津乃濱松 待戀奴良武

︵訓︶いざ子ども 早く日本へ 大伴の 御津︵みつ︶の浜松 待ち恋ひぬらむ︵卷1-63︶

特に上記の山上憶良の歌には﹁日本﹂という語句が登場する。倭がどのような経緯で日本と改められたのかは明確には解明されていないが、山上憶良が参加した702年の第8回遣唐使で、日本側は初めて対外的に倭ではなく日本の国号を使用しており、上記の歌もその遣唐使の時期に詠まれたものなので、﹁日本﹂という語句の使用として古いものである。万葉仮名は、奈良時代の終末には、字形を少し崩して、画数も少ない文字が多用されるようになり、平安時代に至るとますますその傾向が強まり、少しでも速く、また効率よく文字が書けるようにと、字形を極端に簡略化︵草略︶したり字画を省略︵省画︶したりするようになった。そうして﹁平仮名﹂と﹁片仮名﹂が創造されたのである。

現在でも万葉仮名はいたるところで使用されており、難読地名とされるものには万葉仮名に由来するものが多い。

﹃万葉集﹄には﹁東風 越俗語、東風謂之安由乃可是也﹂︵巻17・4017番︶のように、当時の方言についてそれと明示した記述があるが、いちいち方言と銘打ってはいなくても、実は大量の方言が記録されている。すなわち、巻14の東歌と巻20の防人歌である。

東歌は東国地方[注4]の歌の意で、東国に伝わる歌を収集し、どの国の歌か判明している歌︵勘国歌。90首+5首︶と不明の歌︵未勘国歌。140首+3首︶に二分して収録している。多くの歌で上代の東国方言が多用されており、歌の成立年代や作者の出自、記録の経緯が一切不明という問題点はあるにしても、古代の方言の具体的な記録として重要な位置を占める。また、分量の豊富さも魅力である。

詠まれてから時が経ち過ぎている、知識がなかった昭和時代の文献が幅を利かせすぎているため、間違った解釈もあり、その後の日本語、歴史に影響している。

防人歌は東国から徴集された防人の詠んだ歌の意で、巻13や巻14にも少量見えるが、もっとも著名なのは巻20に﹁天平勝宝七歳乙未二月、相替遣筑紫諸国防人等歌﹂として84首収録されているものである。これは天平勝宝7歳︵755年︶に徴集された防人の詠んだ歌を、防人を率いてきた各国の部領使︵ことりづかい︶に命じて記録、上進させたもので、拙劣歌として半数近く︵82首︶が棄てられてはいるものの、採用された歌については作者の名前から出身国︵国によっては郡名まで︶まで逐一記されている。しかも、万葉集に採録するにあたって、内容はもちろん万葉仮名表記に至るまで上進時のままで改変されていない可能性が高く、東国方言史料としての価値は東歌を凌駕するものと評価されている。

以下に東歌と防人歌から1首ずつ挙げる。

●昼解けば 解けなへ紐の 我が背︵せ︶なに 相寄るとかも 夜解けやすけ︵巻14・3483番︶

︵昼間解くと解けない紐が、夫に会うからというのか、夜は解けやすいことだ。︶

比流等家波 等家奈敝比毛乃 和賀西奈尓 阿比与流等可毛 欲流等家也須家

●草枕 旅の丸寝の 紐絶えば 我︵あ︶が手と付けろ これの針︵はる︶持︵も︶し︵巻20・4420番︶

︵旅の丸寝をして紐が切れたら、自分の手でおつけなさいよ、この針でもって。︶

久佐麻久良 多妣乃麻流祢乃 比毛多要婆 安我弖等都氣呂 許礼乃波流母志

上記の歌を見てもわかるように、﹃万葉集﹄に記録された東国方言には、現代の東日本方言と相通じるものが少なくない。中でも否定の助動詞﹁~なふ﹂や命令形語尾﹁~ろ﹂は、現代東日本方言の﹁~ない﹂﹁~ろ﹂に連なる可能性が指摘されている。また、東国方言の四段動詞と形容詞の連体形は、﹁立と月﹂﹁愛︵かな︶しけ妹︵いも︶﹂のように中央語とは異なる独特の語形を取るが、八丈島で話される八丈方言は﹁書こ時﹂﹁高け山﹂のように、上代東国方言と同様の語形をとることで知られている。日本語に方言は数あれど、このような活用を残すのは八丈方言など少数である。

万葉集は﹃竹取物語﹄や﹃浦島太郎﹄などの古典文学へ影響を及ぼしているとする説があり、巻16﹁由縁ある雑歌﹂には竹取翁と天女が登場する長歌があり、内容は竹取翁の﹁別伝﹂的なもので異なる内容ではあるが、﹃竹取物語﹄︵かぐや姫物語︶の源流のひとつととらえられるものとして関連が指摘されている[23]。巻9の高橋虫麻呂作の長歌に﹃浦島太郎﹄の原型とも解釈できる内容の﹁浦島伝説﹂が歌われている[1]。ただ、﹁浦島伝説﹂は日本書紀の雄略記でも、捕らえた大亀が女に変り、妻にして蓬萊山に行く内容のものがある[1]。

万葉集の﹁菟原処女の伝説﹂は、﹃大和物語﹄の﹁生田川伝説﹂や、謡曲﹃求塚﹄、森鷗外の﹃生田川﹄に翻案されている[1]。また、﹃源氏物語﹄でも、宇治川に身投げする浮舟︵薫と匂宮の2人の男性に愛される女性︶が登場している[1]。

明仁天皇譲位による改元で2019年4月1日午前11時41分に内閣官房長官・菅義偉が記者会見を執り行って発表され、皇太子徳仁親王の践祚にともなって同年5月1日から施行される元号﹁令和﹂の典拠となった。﹁巻五 梅花の歌三十二首并せて序﹂の﹁初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす﹂から引用した[7]。これまで日本の元号の出典は漢籍であったが、初めて日本の古典からの出典となった。内閣総理大臣・安倍晋三は元号発表にともなって開いた記者会見にて、新元号について﹁人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。梅の花のように、日本人が明日への希望を咲かせる﹂という思いを込めたものであることを語った[24]。

﹁令和﹂の典拠となった﹁巻五 梅花の歌三十二首并せて序﹂は、天平2年︵730年︶の正月13日に、大宰帥の大伴旅人邸の梅園に山上憶良や下僚ら約30人が集まり催された﹁梅花の宴﹂の宴席で詠まれた32首︵また後日6首が唱和された︶の序文である[1]。現代訳では、﹁…時は良き新春正月、外気は快く風は和らいで、梅は佳人の鏡台の白粉のように白く咲き、蘭は香袋のように香っている。…﹂という意味である[1]。花を愛で、桜や桃、菊などの花びらを杯に浮べ飲むことは、長寿祈願の習わしであったが、万葉当時の花見は、桃や梅などの中国伝来の花を見るのが一般的であったという[1]。

『万葉集』は全巻で20巻であるが、その巻頭の歌が雄略天皇の歌で始まり、大伴家持の歌で締めくくられている。奈良時代の人々においても雄略天皇が特別な天皇として意識されていたことを示す。

大泊瀬稚武(おほはつせのわかたけ)天皇の御製歌(おほみうた)

- 籠(こも)よ み籠(こ)持ち掘串(ふくし)もよ み掘串(ぶくし)持ち この岳(をか)に 菜摘(なつ)ます児(こ) 家告(の)らせ 名告(の)らさね そらみつ 大和(やまと)の国は おしなべて われこそ居(を)れ しきなべて われこそ座(ま)せ われにこそは 告(の)らめ 家をも名をも(巻1・1番)

- 篭毛與 美篭母乳 布久思毛與 美夫君志持 此岳尓 菜採須兒 家告閑 名告紗根 虚見津 山跡乃國者 押奈戸手 吾許曽居 師吉名倍手 吾己曽座 我許背齒 告目 家呼毛名雄母

- 巻末 新(あらた)しき 年の始めの 初春の 今日降る雪の いや重(し)け吉事(よごと)

万葉集には「いさな(鯨魚)」を詠んだ歌が詠われているが、いさなとは鯨魚、鯨名、勇魚、不知魚、伊佐魚とも表記していて、おもに鯨類を指す。そして「いさなとり」は、捕鯨を意味し主に海、浦、浜、灘などを表す枕詞として使われていた。

- 巻 二

- 「いさな取り」 淡海の海を 沖さけて こぎくる船 辺附きて こぎ来る船 沖つ櫂 いたくな撥ねそ 邊つ櫂 いたくな撥ねそ 若草の つまの 思ふ鳥立つ

- 巻 三

- 越の海の 角鹿の浜ゆ 大船の 真楫貫きおろし 「いさなとり」 海路に出でて

- 巻 六

- やすみしし わが大君の あり通ふ 難波の宮は 「いさなとり」 海片附きて 玉拾ふ 浜辺を近み 朝羽振る 波の音(と)さわき 夕なぎに 櫂の声(おと)聞ゆ あかときの 寝覚めに聞けば 海若(わたつみ)の 潮干(しおひ)のむた 浦渚(す)には 千鳥妻呼び 芦辺には 鶴(たづ)が音(ね)響(とよ)む 視る人の 語りにすれば 聞く人の 見まくり欲(ほ)りする 御食(みけ)向かふ 味原の宮は 見れども飽かぬかも

- 第 一六

- 「鯨魚取り」 海や死する 山や死する 死ぬれこそ 海は潮干て 山は枯れすれ[注 5]

仙覚は1203年︵建仁3年︶、常陸国の生まれで、7歳ごろに万葉集の研究を志したという。40歳のころには鎌倉に住み、鎌倉将軍九条頼経の知遇を得ていた。1243年︵寛元元年︶、頼経が歌人で源氏物語学者の源親行に万葉集の校訂を下命した。仙覚は1245年︵寛元3年︶か1246年︵寛元4年︶にこの校訂作業に加わり、親行が書写した写本を底本としてほかの6種類の写本と校合を行って、1247年︵寛元5年︶2月に完成させた。これが﹁仙覚寛元本萬葉集﹂ないし﹁寛元本﹂と呼ばれているものである。ただし、後述の文永本とも仙覚の校訂本の原本は散佚している。

寛元本は﹁傍訓形式﹂をとっている。すなわち、歌の漢字本文の傍らにカタカナで訓、つまり読み下し文を書き入れた。同時に仙覚は万葉集の歌のすべてに訓を施し、1253年︵建長5年︶に新たに訓を施した152首を記した書と、万葉集の用字について論じた﹁奏覧状﹂の二書を後嵯峨院に献上している。

この縁で仙覚は、後嵯峨院とその子息の鎌倉将軍宗尊親王らの支援を受けることになり、さらに5種類の写本の閲覧が可能になった。そこで、1261年︵弘長元年︶に今回は仙覚単独で万葉集の校訂作業を再開した。

この校訂で1265年︵文永2年︶9月に完成したのが﹁仙覚文永二年本萬葉集﹂で、ただちに宗尊親王に献上された。また、翌年8月に新たな写本を完成させた、これが西本願寺本の祖本である﹁文永三年本﹂である。その後も校訂を続け、文永十年本の系統の写本が残っている。

万葉集研究者は文永三年本とその後の校訂本をあわせて﹁文永本﹂と呼んでいる。文永本の大きな特徴は傍訓の色分けである。従来の訓は黒、仙覚が改めた訓は紺青、新たに施した訓は朱で記されている[21]。

- 大久保正,「古代萬葉集研究史稿」『北海道大学文学部紀要』 9巻 p.91-105, 1961.3.20

ウィキメディア・コモンズには、

万葉集に関連するカテゴリがあります。

ウィキクォートに

万葉集に関する引用句集があります。