ブラーフミー文字

| ブラーフミー文字 | |

|---|---|

| |

| 類型: | アブギダ |

| 言語: | 初期のプラークリット |

| 時期: | 紀元前6世紀、最終的に多くの派生文字体系へ発展 |

| 親の文字体系: | |

| 子の文字体系: | 南アジア、東南アジア、北アジアのほとんどすべてのアブギダの祖となった。 |

| 姉妹の文字体系: | カローシュティー文字 |

| Unicode範囲: | U+11000–U+1107F |

| ISO 15924 コード: | Brah |

| 注意: このページはUnicodeで書かれた国際音声記号 (IPA) を含む場合があります。 | |

起源[編集]

| メロエ 前3世紀 |

| カナダ先住民 1840年 |

| 注音 1913年 |

特徴[編集]

文字[編集]

母音[編集]

基本[編集]

| 文字(記号) | 転写 (IAST) |

発音 (IPA) |

文字(記号) | 転写 (IAST) |

発音 (IPA) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 母音字 (子音なし) |

母音記号 (子音あり) |

母音字 (子音なし) |

母音記号 (子音あり) | |||||

| 𑀅 | ○ | a | /ɐ/ or /ə/ | 𑀆 | 𑀸 | ā | /ɑː/ | |

| 𑀇 | 𑀺 | i | /i/ | 𑀈 | 𑀻 | ī | /iː/ | |

| 𑀉 | 𑀼 | u | /u/ | 𑀊 | 𑀽 | ū | /uː/ | |

| 𑀋 | 𑀾 | ṛ | /ɻ/ | 𑀌 | 𑀿 | ṝ | /ɻː/ | |

| 𑀍 | 𑁀 | ḷ | /ɭ/ | 𑀎 | 𑁁 | ḹ | /ɭː/ | |

| 𑀏 | 𑁂 | e | /eː/ | 𑀐 | 𑁃 | ai | /əi/ | |

| 𑀑 | 𑁄 | o | /oː/ | 𑀒 | 𑁅 | au | /əu/ | |

(※「○」は子音字を表す。)

その他[編集]

| 記号 | 転写 (IAST) |

発音 (IPA) |

意味 |

|---|---|---|---|

| 𑀀 | ṅ | /ŋ/ | 鼻音付加。 |

| 𑀁 | ṃ | /ⁿ/ | 鼻母音化。 |

| 𑀂 | ḥ | /h/ | 母音に後続する/h/。 |

子音[編集]

基本[編集]

| 無声音 | 有声音 | 鼻音 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 無気音 | 有気音 | 無気音 | 有気音 | ||

| 軟口蓋音 | 𑀓 k(a) /k(ə)/ | 𑀔 kh(a) /kʰ(ə)/ | 𑀕 g(a) /ɡ(ə)/ | 𑀖 gh(a) /ɡʱ(ə)/ | 𑀗 ṅ(a) /ŋ(ə)/ |

| 硬口蓋音 | 𑀘 c(a) /c(ə)/ | 𑀙 ch(a) /cʰ(ə)/ | 𑀚 j(a) /ɟ(ə)/ | 𑀛 jh(a) /ɟʱ(ə)/ | 𑀜 ñ(a) /ɲ(ə)/ |

| そり舌音 | 𑀝 ṭ(a) /ʈ(ə)/ | 𑀞 ṭh(a) /ʈʰ(ə)/ | 𑀟 ḍ(a) /ɖ(ə)/ | 𑀠 ḍh(a) /ɖʱ(ə)/ | 𑀡 ṇ(a) /ɳ(ə)/ |

| 歯音 | 𑀢 t(a) /t̪(ə)/ | 𑀣 th(a) /t̪ʰ(ə)/ | 𑀤 d(a) /d̪(ə)/ | 𑀥 dh(a) /d̪ʱ(ə)/ | 𑀦 n(a) /n(ə)/ |

| 唇音 | 𑀧 p(a) /p(ə)/ | 𑀨 ph(a) /pʰ(ə)/ | 𑀩 b(a) /b(ə)/ | 𑀪 bh(a) /bʱ(ə)/ | 𑀫 m(a) /m(ə)/ |

| 接近音 | 𑀬 y(a) /j(ə)/ | 𑀭 r(a) /r(ə)/ | 𑀮 l(a) /l(ə)/ | 𑀯 v(a) /ʋ(ə)/ | |

| 歯擦音・摩擦音 | 𑀰 ś(a) /ɕ(ə)/ | 𑀱 ṣ(a) /ʂ(ə)/ | 𑀲 s(a) /s(ə)/ | 𑀳 h(a) /ɦ(ə)/ | |

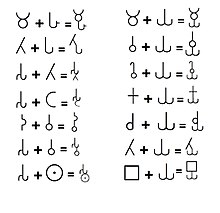

結合文字[編集]

数字[編集]

- 旧式

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 𑁒 | 𑁓 | 𑁔 | 𑁕 | 𑁖 | 𑁗 | 𑁘 | 𑁙 | 𑁚 |

| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

| 𑁛 | 𑁜 | 𑁝 | 𑁞 | 𑁟 | 𑁠 | 𑁡 | 𑁢 | 𑁣 |

| 100 | 1000 | |||||||

| 𑁤 | 𑁥 |

- 新式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 𑁦 | 𑁧 | 𑁨 | 𑁩 | 𑁪 | 𑁫 | 𑁬 | 𑁭 | 𑁮 | 𑁯 |

字形比較[編集]

他のブラーフミー系文字(インド系文字)や、フェニキア文字・アラム文字との字形の比較。

| フェニキア文字 | アラム文字 | 音価 | ブラーフミー文字 | グプタ文字 | シッダマートリカー (悉曇文字・梵字) |

デーヴァナーガリー | チベット文字 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| a | 𑀅 | अ | ཨ | ||||

| - | - | i | 𑀇 | इ | - | ||

| - | - | u | 𑀉 | उ | - | ||

| - | - | ṛ | 𑀋 | ऋ | - | ||

| e | 𑀏 | ए | - | ||||

| - | - | o | 𑀑 | ओ | - | ||

| k | 𑀓 | क | ཀ | ||||

| - | - | kh | 𑀔 | ख | ཁ | ||

| g | 𑀕 | ग | ག | ||||

| gh | 𑀖 | घ | - | ||||

| - | - | ṅ | 𑀗 | ङ | ང | ||

| c | 𑀘 | च | ཅ | ||||

| - | - | ch | 𑀙 | छ | ཆ | ||

| j | 𑀚 | ज | ཇ | ||||

| - | - | jh | 𑀛 | झ | - | ||

| - | - | ñ | 𑀜 | ञ | ཉ | ||

| - | - | ṭ | 𑀝 | ट | - | ||

| - | - | ṭh | 𑀞 | ठ | - | ||

| - | - | ḍ | 𑀟 | ड | - | ||

| - | - | ḍh | 𑀠 | ढ | - | ||

| - | - | ṇ | 𑀡 | ण | - | ||

| t | 𑀢 | त | ཏ | ||||

| th | 𑀣 | थ | ཐ | ||||

| - | - | d | 𑀤 | द | ད | ||

| dh | 𑀥 | ध | - | ||||

| n | 𑀦 | न | ན | ||||

| p | 𑀧 | प | པ | ||||

| - | - | ph | 𑀨 | फ | ཕ | ||

| b | 𑀩 | ब | བ | ||||

| - | - | bh | 𑀪 | भ | - | ||

| m | 𑀫 | म | མ | ||||

| y | 𑀬 | य | ཡ | ||||

| r | 𑀭 | र | ར | ||||

| l | 𑀮 | ल | ལ | ||||

| v | 𑀯 | व | - | ||||

| ś | 𑀰 | श | ཤ | ||||

| ṣ | 𑀱 | ष | - | ||||

| - | - | s | 𑀲 | स | ས | ||

| h | 𑀳 | ह | ཧ |

使用[編集]

未解読のインダス文字を除けば、ブラーフミー文字とその姉妹カローシュティー文字がインド最古の音素文字の代表である。カローシュティー文字は北西インドでのみ使われたが、ブラーフミー文字はインド亜大陸全域で使われた。時代を経るにつれ、さまざまな形式や様式のブラーフミー文字が生まれ、そこから多数の文字体系が派生していった。一方カローシュティー文字は最終的に使われなくなり、それに続く文字体系も産まなかった。

カローシュティー文字と同様、ブラーフミー文字はプラークリットの早期の方言を書くために使われた。その使用はほとんどが建築物や墓に刻み込むか典礼用の文章に限られた。サンスクリットはこの時点では記録されず、代わりに口述で伝えられ、何世紀も後になってから書かれるようになった。結果として、サンスクリットの音韻論的特徴の多く (たとえば末尾の子音) には対応する記号やダイアクリティカルマークがブラーフミー文字に存在しないため、ブラーフミー文字それ自身はサンスクリットの記録に適さない。

派生した文字体系[編集]

| ブラーフミー系文字 |

|---|

| ブラーフミー 前6世紀-前3世紀- |

ブラーフミーは、南インドグループと北インドグループに大別される多くの異なるアブギダに発展した。時代を経るにつれ、特定の文字体系が特定の言語へ関連づけられるようになり、各アブギダは言語固有の文字体系となった。

この節の加筆が望まれています。 |

Unicode[編集]

ブラーフミー文字は、2010年10月に策定されたUnicodeスタンダード 6.0 で、U+11000からU+1107Fの追加多言語面に含まれる領域に次の文字が収録されている。

| U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| U+1100x | 𑀀 | 𑀁 | 𑀂 | 𑀃 | 𑀄 | 𑀅 | 𑀆 | 𑀇 | 𑀈 | 𑀉 | 𑀊 | 𑀋 | 𑀌 | 𑀍 | 𑀎 | 𑀏 |

| U+1101x | 𑀐 | 𑀑 | 𑀒 | 𑀓 | 𑀔 | 𑀕 | 𑀖 | 𑀗 | 𑀘 | 𑀙 | 𑀚 | 𑀛 | 𑀜 | 𑀝 | 𑀞 | 𑀟 |

| U+1102x | 𑀠 | 𑀡 | 𑀢 | 𑀣 | 𑀤 | 𑀥 | 𑀦 | 𑀧 | 𑀨 | 𑀩 | 𑀪 | 𑀫 | 𑀬 | 𑀭 | 𑀮 | 𑀯 |

| U+1103x | 𑀰 | 𑀱 | 𑀲 | 𑀳 | 𑀴 | 𑀵 | 𑀶 | 𑀷 | 𑀸 | 𑀹 | 𑀺 | 𑀻 | 𑀼 | 𑀽 | 𑀾 | 𑀿 |

| U+1104x | 𑁀 | 𑁁 | 𑁂 | 𑁃 | 𑁄 | 𑁅 | 𑁆 | 𑁇 | 𑁈 | 𑁉 | 𑁊 | 𑁋 | 𑁌 | 𑁍 | ||

| U+1105x | 𑁒 | 𑁓 | 𑁔 | 𑁕 | 𑁖 | 𑁗 | 𑁘 | 𑁙 | 𑁚 | 𑁛 | 𑁜 | 𑁝 | 𑁞 | 𑁟 | ||

| U+1106x | 𑁠 | 𑁡 | 𑁢 | 𑁣 | 𑁤 | 𑁥 | 𑁦 | 𑁧 | 𑁨 | 𑁩 | 𑁪 | 𑁫 | 𑁬 | 𑁭 | 𑁮 | 𑁯 |

| U+1107x |

Unicodeでは、グプタ文字やその系統のホタン文字、更には古タミール文字などもブラーフミー文字に統合されている。

脚注[編集]

- ^ a b c ブラーフミー文字と中東の文字体系の結び付きには疑問が持たれている。ブラーフミー文字の起源を参照。

- ^ a b Subramanian, T.S., Skeletons, script found at ancient burial site in Tamil Nadu

- ^ Deraniyagala on the Anuradhapura finds International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Proceedings of the XIII International Congress of the Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences. 1996.

- ^ *Coningham, Robin, University of Bradford Anuradhapura Project

- ^ Brahmi, ブリタニカ百科事典 (1999), 引用: "Brāhmī, writing system ancestral to all Indian scripts except Kharoṣṭhī. Of Aramaic derivation or inspiration, it can be traced to the 8th or 7th century BC, when it may have been introduced to Indian merchants by people of Semitic origin. (中略) a coin of the 4th century BC, discovered in Madhya Pradesh, is inscribed with Brāhmī characters running from right to left." 一方、Salomon 1998 27-28pでは「マディヤ・プラデーシュ州のエランから見つかった紀元前4世紀のコインのブラーフミー文字がアラム文字のように右から左へ記される。古代の文字は多くが書く方向が不規則的だった」と記述されることを指していようか。

- ^ a b Salomon 1998, pp. 18–24.

- ^ Salomon 1998, p. 19-21 with footnotes.

- ^ Annette Wilke & Oliver Moebus 2011, p. 194 with footnote 421.

- ^ Hunter, G.R. (1934), The Script of Harappa and Mohenjodaro and Its Connection with Other Scripts, Studies in the history of culture, London:K. Paul, Trench, Trubner

- ^ John Marshall (1931). Mohenjo-daro and the Indus civilization: being an official account of archaeological excavations at Mohenjo-Daro carried out by the government of India between the years 1922 and 1927. Asian Educational Services. p. 423. ISBN 978-81-206-1179-5, 引用: "Langdon also suggested that the Brahmi script was derived from the Indus writing, (後略)".

- ^ Goody, Jack (1987), The Interface Between the Written and the Oral, Cambridge University Press, pp. 301–302 (note 4)

参考文献[編集]

- Annette Wilke; Oliver Moebus (2011). Sound and Communication: An Aesthetic Cultural History of Sanskrit Hinduism. Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-024003-0

- Salomon, Richard (1998). Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit, and the Other Indo-Aryan Languages. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-509984-2

- Kenneth R. Norman's, The Development of Writing in India and its Effect upon the Pâli Canon, in Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens (36), 1993 (英語)

- Oscar von Hinüber, Der Beginn der Schrift und frühe Schriftlichkeit in Indien, Franz Steiner Verlag, 1990 (ドイツ語)

- Gérard Fussman's, Les premiers systèmes d'écriture en Inde, in Annuaire du Collège de France 1988-1989 (フランス語)

- Siran Deraniyagala's The prehistory of Sri Lanka; an ecological perspective (revised ed.), Archaeological Survey Department of Sri Lanka, 1992. (英語)

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- On The Origin Of The Early Indian Scripts: A Review Article - ウェイバックマシン(2006年5月16日アーカイブ分)

- Brahmi project - インド理科大学院 (英語)

- Ancient Scripts - Brahmi - ウェイバックマシン(2017年7月12日アーカイブ分) (英語)

- Brahmi - ウェイバックマシン(2014年6月27日アーカイブ分) (英語)

- Google Noto Fonts -「Noto Sans Brahmi」が対応 (英語)

- Imperial Brahmi font and editor (英語)

- Omniglot - Brahmi - Ancient Scriptsにない変種を紹介 (英語)

- Buddha Relics - ウェイバックマシン(2007年11月17日アーカイブ分) - ピプラフワで発見された骨壺。ブラーフミー文字が刻まれている (英語)

- Windows Indic Script Support - ウェイバックマシン(2005年12月24日アーカイブ分) - Windowsのインド系文字サポート (英語)