出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

﹃八島﹄︵やしま︶は、﹃平家物語﹄に取材した能の作品。観世流では﹃屋島﹄。成立は室町時代。作者は世阿弥。複式夢幻能、修羅能の名作といわれる。﹃平家物語﹄の巻11﹁弓流しの事﹂などから取材され、屋島の戦いにおける源義経主従の活躍と修羅道に落ちた武将の苦しみが描かれている。

能のあらすじは次のとおりである。都から旅に出た僧︵ワキ︶が、讃岐国屋島︵八島︶の浦に着く。漁翁︵前シテ︶と漁夫︵ツレ︶が塩屋に帰ってきたことから、僧は、漁翁に一夜の宿を借りる。漁翁は、僧の求めに応じ、かつての屋島での源平合戦で、源氏方の三保谷四郎と平家方の悪七兵衛景清が一騎打ち︵錏引き︶をした様子などを物語る。漁翁は、義経の亡霊であることをほのめかして、姿を消す︵中入り︶。そこに塩屋の本当の主︵アイ︶が帰ってきて、僧に、屋島の戦いの様子を改めて説明する。僧が待ち受けていると、義経の亡霊︵後シテ︶が甲冑姿で現れる。義経は、屋島の戦いで波に流された弓を敵に取られまいと拾い上げた﹁弓流し﹂の逸話を語り、修羅道での絶え間ない戦いに苦しむ様子を再現するが、春の夜が明けると、戦いは遠くへ消え去り、浦風の音が聞こえるだけとなった︵進行︶。

﹃申楽談儀﹄に本曲への言及が見え、世阿弥の作品と考えられる︵作者・沿革︶。

修羅能︵二番目物︶の一つであり、﹃田村﹄、﹃箙﹄とともに勝修羅と呼ばれる。完成された複式夢幻能であり、﹃平家物語﹄巻11を典拠とする﹁錏引き﹂や﹁弓流し﹂の合戦話を配しながら、佳名︵名誉︶にこだわる義経の心情や、﹁生き死にの海山﹂で妄執に苦しむ義経を描いている︵特色・評価︶。

作品は典型的な複式夢幻能の形式をとり、(1)旅の僧︵ワキ︶が漁翁︵前シテ︶に出会う前(まえ)場(ば)、(2)漁翁が消えた後、僧がその不思議を土地の住人に尋ねる間狂言部分、(3)主人公義経︵後シテ︶が生前の姿で現れる後(のち)場(ば)の三部構成をとる。

僧の登場[編集]

都の僧︵ワキ︶が、従僧︵ワキツレ︶とともに登場し、旅の途中、讃岐国屋島︵八島︶の浦に着いたことを告げる。

ワキ「これは都方より出でたる僧にて候、われいまだ四国を見ず候ほどに、このたび思ひ立ち西国行脚と志し候

(中略)

ワキ「急ぎ候ふほどに、これははや讃岐の国屋島の浦に着きて候、日の暮れて候へば、これなる塩屋に立ち寄り、一夜を明かさばやと思ひ候[1]

|

﹇僧﹈私は都から来た僧です。私はまだ四国を見たことがありませんので、この度思い立ち、西国への行脚を志したのです。

︵中略︶

﹇僧﹈急ぎましたので、早くも讃岐国屋島の浦に着きました。日が暮れましたので、ここにある塩屋︵塩を焼く家︶に立ち寄り、一夜を明かしたいと思います。

|

|

|

|

漁翁・漁夫の登場[編集]

能面﹁朝倉尉﹂。前シテは漁師であるため、主に朝倉尉、三光尉、笑尉など人間的な尉面を用いる[2]。

漁翁︵シテ︶と供の漁夫︵ツレ︶が、漁を終えて屋島の浦に帰ってくる。シテの面は朝倉尉︵または笑尉︶、釣竿を肩に掛けた漁師の姿である[1]。

能面﹁朝倉尉﹂。前シテは漁師であるため、主に朝倉尉、三光尉、笑尉など人間的な尉面を用いる[2]。

漁翁︵シテ︶と供の漁夫︵ツレ︶が、漁を終えて屋島の浦に帰ってくる。シテの面は朝倉尉︵または笑尉︶、釣竿を肩に掛けた漁師の姿である[1]。

シテ「面白や月海上に浮かんでは、波濤夜火に似たり

ツレ「漁翁夜西岸に沿うて宿す

シテ・ツレ「暁湘水を汲んで楚竹を焼くも、いまに知られて芦火の影、ほの見えそむるものすごさよ[注釈 1][3]

|

﹇漁翁﹈面白いことだ、月が海の上に浮かび、波がきらめいて夜火のようだ。

﹇漁夫﹈﹁漁翁は夜に湘江の西の岩壁に舟を泊まらせ……

﹇漁翁・漁夫﹈……夜明けに湘江の水を汲んで竹を焚いて湯を沸かす﹂という詩[注釈 2]の情景がまさにこれかと思い起こされる。今、芦火の火影がほのかに見えてきた、もの寂しいことよ。

|

|

|

|

僧の宿の求め[編集]

漁翁・漁夫が塩屋に戻ってきたことから、僧は、一夜の宿を貸してほしいと、漁夫を通じて願い出る。漁翁は、余りに見苦しいのでと、いったんはその求めを断る。しかし、僧が、自分は都の者で、この浦を初めて訪れたが、日が暮れたので、なにとぞ一夜の宿を貸してほしいと重ねて頼むと、漁翁はこれを承諾した。

シテ「なに旅人は都の人と申すか

ツレ「さん候

シテ「げにいたはしきおんことかな、さらばお宿を貸し申さん

(中略)

地謡〽さて慰みは浦の名の、さて慰みは浦の名の、群れ居る鶴をご覧ぜよ、などか雲居に帰らざらん、旅人の故郷も、都と聞けば懐かしや、われらももとはとて、やがて涙にむせびけり、やがて涙にむせびけり[4]

|

﹇漁翁﹈なに、旅人は都の人だというのか。

﹇漁夫﹈そのとおりです。

﹇漁翁﹈誠に気の毒なことだ。それではお宿をお貸ししよう。

︵中略︶

さて︵この侘住いでの︶慰みといえば、牟礼の浦という地名に通じる、群れている鶴をご覧ください。鶴は雲居︵空、あるいは都︶に帰るものです。旅僧の故郷も都だと聞くと懐かしいことです。我々ももともとは……と、︵漁翁と漁夫は︶そのまま涙にむせんでしまった。

|

|

|

|

漁翁による物語[編集]

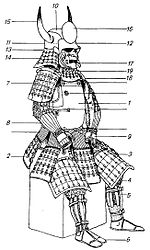

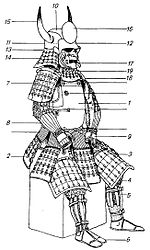

錏(しころ)は兜の左右・後方に垂らし首を覆う部分で、図の14番。

錏(しころ)は兜の左右・後方に垂らし首を覆う部分で、図の14番。

『源平合戦絵図』錏引きの場面(『平家物語』では平景清と美尾屋十郎)(左)、義経方の佐藤継信と平家方の菊王丸の最期(右)。

僧は、この地は源平の合戦の地だと聞き及んでいると言って、その物語を聞かせてほしいと求める。漁翁は、お安いことだと言って、屋島の戦いの有り様を語って聞かせる。

シテ「いでその頃は元暦元年三月十八日のことなりしに、平家は海の面一町ばかりに船を浮かめ、源氏はこの汀にうち出でたまふ、大将軍のおん出立には、赤地の錦の直垂に、紫裾濃のおん着背長、鐙踏ん張り鞍笠に突つ立ち上がり、一院のおん使、源氏の大将検非違使、五位の尉、源の義経と 〽名乗りたまひしおん骨柄、あつぱれ大将やと見えし、いまのやうに思ひ出でられて候[5]

|

﹇漁翁﹈さて時は元暦元年3月18日のことであったが[注釈 3]、平家は海の一町ほど沖合いに船を浮かべ、源氏は海岸に打って出た。大将軍の出立ちは、赤地の錦の直垂に、紫の糸で縅した鎧姿で、鐙を踏ん張って鞍に立ち上がり、﹁一院︵後白河上皇︶の御使、源氏の大将、検非違使五位の尉、源義経である﹂と名乗られた[注釈 4]御風格は、立派な大将だと思われたのが、今のことのように思い出されます。

|

|

|

|

まず、このように義経の出立ちについて語られた後は、源氏方の三保谷四郎と、平家方の悪七兵衛景清とが一騎打ちし、景清が四郎の兜の錏(しころ)を引きちぎったという﹁錏引き﹂の場面が、漁翁・漁夫の掛け合いで語られる。次いで、義経の腹心佐藤継信が平教経に討たれる一方、教経の童である菊王が討たれたことが短く語られる。

ツレ〽その時平家の方よりも、言葉戦ひこと終はり、兵船一艘漕ぎ寄せて、波打際に下り立つて 「陸の敵を待ちかけしに

シテ「源氏の方にも続く兵五十騎ばかり、中にも三保の谷の四郎と名乗つて、まつさきかけて見えしところに

ツレ「平家の方にも悪七兵衛景清と名乗り、三保の谷をめがけ戦ひしに

シテ「かの三保の谷はその時に、太刀打ち折つて力なく、少し汀に引き退きしに

ツレ〽景清追つかけ三保の谷が

シテ「着たる兜の錏をつかんで

ツレ〽後ろへ引けば三保の谷も

シテ〽身を逃れんと前へ引く

ツレ〽たがいにえいやと

シテ〽引く力に

地謡〽鉢付の板より引きちぎつて、左右へくわつとぞ退きにける、これをご覧じて判官、お馬を汀にうち寄せたまへば、佐藤継信、能登殿の矢先にかかつて、馬より下にどうと落つれば[注釈 5]、船には菊王も討たれければ、ともにあはれと思しけるか、船は沖へ陸は陣に、相引きに引く潮の、あとは鬨の声絶えて、磯の波松風ばかりの、音淋しくぞなりにける[6]

|

﹇漁夫﹈その時、平家方からも、言葉での言い合いが終わり、兵船が一艘漕ぎ寄せ、武者が波打際に降り立ち、陸方の敵を待ち構えていたところ、

﹇漁翁﹈源氏方からも五十騎ほどの武者が続いた中に、三保谷四郎と名乗って、真っ先に駆けて行ったところに、

﹇漁夫﹈平家方にも悪七兵衛景清と名乗る武者が三保谷を目がけて戦うと、

﹇漁翁﹈かの三保谷はその時、太刀を折ってしまい、少し汀に退いたが、

﹇漁夫﹈景清が追いかけ、三保谷の

﹇漁翁﹈かぶっている兜の錏をつかんで

﹇漁夫﹈後ろへ引くと、三保谷も

﹇漁翁﹈逃れようとして、兜を前に引っ張った。

﹇漁夫﹈互いに﹁えいや﹂と

﹇漁翁﹈引く力に

――鉢付の板︵錏の一番上の札板︶から引きちぎられて、二人は左右へくわっと引き退いた[注釈 6]。これをご覧になった判官︵義経︶が、お馬を汀に進めると、その部下の佐藤継信が、能登殿︵平教経︶の矢にかかって、馬から下にどうと落ちてしまった。一方、平家方の船では、教経の童である菊王も討たれた[注釈 7]。両軍ともこれをお憐れみになったのか、平家の船は沖合いへ、陸の源氏方は陣に、それぞれ潮のように引いて行った。その後は鬨の声も聞こえなくなって、磯の波と松風の音が、淋しく聞こえるだけとなった。

|

|

|

|

漁翁の正体の暗示[編集]

僧は、漁師にしては余りに詳しいと不審に思い、漁翁の名を尋ねる。すると、漁翁は、直ちには名乗らないで、姿を消す︵中入り︶。その際、﹁よし常の憂き世の﹂という詞章から、正体が義経であることが暗示される。

シテ〽春の夜の

地謡〽潮の落つる暁ならば、修羅の時になるべし、その時は、わが名や名乗らん、たとひ名乗らずとも名乗るとも、よし常の憂き世の、夢ばし覚ましたまうなよ、夢ばし覚ましたまふなよ[7]

|

﹇漁翁﹈春の夜の

――潮が引く明け方となれば、修羅道の苦しみの時となるでしょう。その時には我が名を名乗りましょう。しかしたとえ名乗らなくても名乗ってもどちらでもよい、義経にとっては常につらい憂き世。憂き世の夢を覚まされませんように。

|

|

|

|

間狂言[編集]

塩屋の本当の主人︵アイ︶が帰ってくる。僧は、主人に、源平の合戦の様子について語ってほしいと所望する。主人は、僧らが無断で塩屋に入ったのではないかといぶかしみながらも、景清と三保谷四郎との﹁錏引き﹂の逸話などを、口語体で語る。僧が、主人が現れる前に起こった出来事を話すと、主人は、逗留を勧めて退場する[8]。

僧の待謡[編集]

僧は、塩屋で一夜を明かし、漁翁が正体を現すのを待つ。

ワキ〽声も更け行く浦風の、声も更け行く浦風の、松が根枕そばだてて、思ひを延ぶる苔筵、重ねて夢を待ち居たり、重ねて夢を待ち居たり[9]

|

﹇僧﹈︵夢を覚まさずに待てという︶老人の声が聞こえたが、浦風が吹いてきて、夜も更けてきた。松の根を枕とし、苔をむしろとして、改めて夢を待っているところだ。

|

|

|

|

義経の登場[編集]

能面「平太」。赤平太を用いる場合が多いが、観世流の小書「弓流」では白平太を用いる[2]。

能面「平太」。赤平太を用いる場合が多いが、観世流の小書「弓流」では白平太を用いる[2]。

義経の亡霊︵後シテ︶が登場する。面は平(へい)太(だ)︵または今若︶で、黒垂、梨子打烏帽子、法被、半切、太刀を身に着けた武者の姿である。

ワキ〽不思議やな、はや暁にもなるやらんと、思ふ寝覚の枕より、甲冑を帯し見えたまふは、もし判官にてましますか

シテ「われ義経が幽霊なるが、瞋恚に引かるる妄執にて、なほ西海の波に漂ひ 〽生死の海に沈淪せり[10]

|

﹇僧﹈不思議なことだ。はや明け方にもなろうかと思う寝覚めの枕元から、甲冑を着けてお現れになったのは、もしや判官︵義経︶でいらっしゃいますか。

﹇義経﹈私は義経の幽霊だが、瞋恚︵怒りの煩悩︶のために執心が残り、今でも西国の海の波に漂い、輪廻の苦しみの海に沈んでいるのだ。

|

|

|

|

僧は、心の持ち方によって生死の海とも見え、真如の月とも見えるのだと諭すが、義経は、合戦の有様を忘れることができないと言う。

ワキ〽昔をいまに思ひ出づる

シテ〽船と陸との合戦の道

ワキ〽所からとて

シテ〽忘れえぬ[10]

|

[僧]昔を今思い出す

[義経]船の陣と陸の陣との合戦の道を

[僧]この場所柄とあって

[義経]忘れることができない。

|

|

|

|

義経による物語[編集]

『源平合戦絵図』義経の弓流しの場面。

『源平合戦絵図』義経の弓流しの場面。

義経の亡霊︵後シテ︶は、屋島の戦いの様子を回想し、物語る。義経が、波打際に馬を進めて戦ううちに弓を取り落としてしまい、弓が潮に流されたので、敵船近くまで馬で追いかけて弓を取り戻したという﹁弓流し﹂の場面である。義経は、危険を冒してまで弓を取りに行ったのは、弓を惜しんだのではなく、弓を敵に取られて名誉を失うのを恐れたからだと述べる。

シテ「その時何とかしたりけん、判官弓を取り落し、波に揺られて流れしに

地謡〽そのをりしもは引く潮にて、はるかに遠く流れ行くを

シテ「敵に弓を取られじと、駒を波間に泳がせて、敵船近くなりしほどに

地謡〽敵はこれを見しよりも、船を寄せ熊手に懸けて、すでに危く見えたまひしに

シテ「されども熊手を切り払ひ、つひに弓を取り返し、元の渚にうち上がれば

地謡〽その時兼房申すやう、口惜しのおん振舞ひやな、渡辺にて景時が申ししもこれにてこそ候へ、たとひ千金を延べたるおん弓なりとも、おん命には代へたまうべきかと、涙を流し申しければ、判官これを聞こし召し、いやとよ弓を惜しむにあらず、義経源平に、弓矢を取つて私なし、しかれども、佳名はいまだ半ばならず、さればこの弓を敵に取られ義経は、小兵なりと言はれんは、無念の次第なるべし、よしそれゆゑに討たれんは、力なし義経が、運の極めと思ふべし、さらずは敵に渡さじとて、波に引かるる弓取りの、名は末代にあらずやと、語りたまへば兼房、さてそのほかの人までも、みな感涙を流しけり[11]

|

﹇義経﹈その時、どうしたことか、判官︵義経︶は弓を取り落とし、弓が波に揺られて流れていった。

――折しも、引き潮であったので、弓ははるか遠くに流れて行ったのを

﹇義経﹈義経は敵に弓を取られまいと、馬を波間に泳がせて、敵船の近くまで近付いたところ、

――敵はこれを見るや、義経に船を近付け、熊手で引っ掛けて、もはや義経の身は危ういようにお見えになったが

﹇義経﹈しかし義経は熊手を切り払い、ついに弓を取り返し、元の渚に上がった。

――その時、義経の臣兼房が、﹁残念なお振舞いです。摂津国渡辺で梶原景時が申し上げたのも、このことでございます[注釈 8]。たとえ千金を延べて作った弓であっても、お命に代えることはできません。﹂と、涙を流して申し上げた。すると、判官︵義経︶は、これをお聞きになり、﹁いや、弓を惜しんだのではない。義経は源平の合戦に弓矢を取って戦ってきたが、自分のためではない。そうはいえども、私の武名はまだ半分にも達していない。そこでこの弓を敵に取られてしまい、義経は弱い武将だと言われるのは無念なことだ。仮にそのために討ち取られたとしても、しかたのないことで、義経の運の尽きと思えばよい。もし運が尽きていないのなら敵には渡したくないと、波に引かれていった弓を取りに行ったのだ。武士の名は末代まで残るものではないか。﹂とおっしゃったので、兼房も、そのほかの人々も、皆感涙を流した[注釈 9]。

|

|

|

|

義経の亡霊︵後シテ︶は、笛、小鼓、大鼓の囃子で、カケリを演ずる。

その後、舞いながら、修羅道での戦いの有様を再現する︵キリ︶。そこでは、生前に壇ノ浦の戦いで戦った相手である平教経と、再び戦うことを余儀なくされている。

シテ「今日の修羅の敵は誰そ、なに能登守教経とや、あらものものしや手並は知りぬ 〽思ひぞ出づる壇の浦の

地謡〽その船戦いまははや、その船戦いまははや、閻浮に帰る生死の、海山一同に震動して、船よりは鬨の声

シテ〽陸には波の楯

地謡〽月に白むは

シテ〽剣の光

地謡〽潮に映るは

シテ〽兜の星の影

地謡〽水や空、空行くもまた雲の波の、撃ち合ひ刺し違ふる、船戦の駆け引き、浮き沈むとせしほどに、春の夜の波より明けて、敵と見えしは群れ居る鷗、鬨の声と聞こえしは、浦風なりけり高松の、浦風なりけり高松の、朝嵐とぞなりにける

|

﹇義経﹈今日の修羅道での敵は誰か。なに、能登守教経であるか。ああ生意気な、手並みのほどはよく知っている。思い出されるのは壇の浦の

――船戦だが、今では、この世︵閻浮︶に帰って、生死の戦いをしている。海も山も一斉に震動して、船からは鬨の声が。

﹇義経﹈陸には波のように並んだ楯が。

――月に白く光るのは

﹇義経﹈剣の光。

――潮に映るのは

﹇義経﹈兜の星︵兜の鉢に打ち付けた鋲︶の影。

――水かと思えば空で、空を行っても今度は波のような雲だ[注釈 10]。その中で刀を打ち合い、刺し違える船戦の駆け引きをしている。浮いたり沈んだりしているうちに、春の夜が波から明け始めて、敵と思っていたのは群れいる鷗であった。鬨の声と思っていたのは高松[注釈 11]の浦風であった。朝の嵐となったのであった。

|

|

|

|

こうして舞い納めると、義経の亡霊は去り、終曲となる。

作者・沿革[編集]

﹃申楽談儀﹄に、﹁通盛・忠度・義経三番、修羅がかりにはよき能なり﹂とあり、この﹁義経﹂は本曲のことだと考えられている。また、同書では、﹁八島の能﹂について、﹁よし常の憂き世の﹂という表現が﹁規模﹂︵眼目︶だと評する記述がある。これらから、本曲が世阿弥の時代に成立していたことが確実であるが、構想・構成・引用典拠・詞章等の特徴から、世阿弥の作であると考えられている[12]。

﹃糺河原勧進猿楽記﹄に寛正5年︵1464年︶上演の記録があるなど、古くから頻繁に上演されてきた。

観世流では、観世元章の明和改正謡本で﹁八島﹂を﹁屋島﹂と改め、以後これを踏襲している[13]。

特色・評価[編集]

修羅能︵二番目物︶の一つである。戦勝した武将を主人公とすることから、﹃田村﹄、﹃箙﹄とともに勝修羅と呼ばれ、江戸時代は武士に好まれた[14]。ただし、そのような分類は、この曲の主題の理解に支障になっているとの指摘もある[13]。

完成された複式夢幻能の形式をとる。﹃平家物語﹄巻11を踏まえ、あるいは要約・脚色しながら、前場・後場それぞれに屋島の戦いの合戦話が配されている。前場では三保谷と景清の錏引きの剛勇譚、嗣信と菊王の最期を組み合わせて、源平武者を対比しながら、合戦の無常性を漂わせて後場につなげている。後場では弓流しの話を掛け合いで語り、佳名︵名誉︶にこだわる義経の心情を描いた後、﹁生き死にの海山﹂で妄執に苦しむ義経を描いている。これらが源氏と平家、海と陸、昔と今、閻浮︵現世︶と修羅といった対置構造の中で語られ、スケールの大きい作品となっている[15]。特に、義経が修羅道の苦患を現し、最高潮に達すると春の夜が明けて夢が覚めるキリの部分は、謡曲文中屈指の名文とされており、それに合わせた息もつかせない型は、能の見どころとなっている[14]。

義経が成仏できずに現世にさまよっている執心の本質は、﹁佳名はいまだ半ばならず﹂という後場の詞章に表現されていると指摘されている[13]。梅原猛は、義経にとっての最大の武勲である一ノ谷の戦いや壇ノ浦の戦いよりも、屋島の戦いで弱い弓を拾うために危険を冒した義経を高く評価している点、末尾で、平家を滅ぼした壇ノ浦の戦いも夢のまた夢であったと描いている点に、戦争を厭う世阿弥の価値観が表れているとする[16]。