死刑存廃問題

この記事には適切な導入部や要約がないか、または不足しています。 |

死刑存廃論争[編集]

死刑制度の是非をめぐっては、死刑制度を維持する国では存続に賛成する存置論 ︵存続論︶、死刑制度の廃止を主張する廃止論︵反対論︶、死刑制度を廃止した国では制度の復活に賛成する復活論とそれに反対する廃止維持論が存在する。死刑制度は宗教、哲学および社会感情が複雑に絡むテーマであり、存置派と廃止派とは、古代から現在に至るまで、様々な論点をめぐって様々な対立をしてきた。 死刑是非の論争の背後には、犯罪者に対する処遇を扱う刑事政策問題の範疇におさまらず、刑罰論や生命論といった法哲学の広く深い対立の溝があり、合意には至っていない。こうした状況のため、死刑存廃の議論は、しばしば﹁不毛の論議﹂となる(中嶋 2004, p. 189)。存廃論論争相関図[編集]

下記の表は双方の立場から提示された様々な論争の論点の一部を書物[1] から、列挙したものである。この図でも判るように双方とも鋭く対立している。

なお前述のとおりこれらの論争は無数にある死刑存廃論議のほんの一部であり、このような二項対立的な議論が常になされているわけでもない。また双方の主張者がすべて同一であるわけではない。

| 論点 | 死刑廃止論側の主張 | 死刑存置論側の主張 |

|---|---|---|

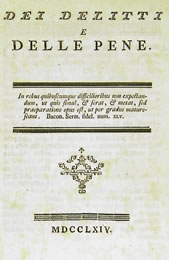

| 社会契約説 | 法学者であり啓蒙思想家のベッカリーアは、人が社会契約を結ぶ際、その生命に対する権利まで主権者に預託してはいけないとする。生命はあらゆる人間の利益の中で最大のものであり、国民が自らの生命をあらかじめ放棄することはあり得ないとして、少なくとも国家の正常な状態においては死刑は廃止されなければならない。廃止論者のベッカリーアは、死刑よりも終身隷役刑の方が受刑者をして全生涯を奴隷状態と苦しみの中に過ぎさせるので、みせしめ刑として効果的であると論じており、これは死刑以上に「残虐」な刑罰と考えられる。 | 社会契約説を最初に確立したトマス・ホッブズ、ジョン・ロックやカントなどの啓蒙思想家は、三大人権(自然権)である生命権と自由権と財産権の社会契約の違反(自然権 の侵害)に相対する懲罰・応報として死刑・懲役・罰金を提示している。死刑は殺人に対する社会契約説の合理的な帰結である(下記の「死刑存置論の系譜」参照)。 |

| 人権 | 近代社会において人権を尊重することは、その対象が犯罪者が入るとしても、悪ではない。すなわち死刑による人権の制限が他刑によるそれに勝るとされるのであれば、それを是正することは社会的に否定されるべきことではないのであり、それが社会に与える影響(凶悪犯罪の増加可能性や費用の問題など)は別途考慮されるべきだが、それ自体は社会に責任が帰せられるものであり国家による人権の更なる尊重を否定するものではない。 | 人権を守るために法の下に行われる懲罰行為は犯罪者の人権を侵害するものであるがこれは法治国家に必要なのであり、国連の人権宣言でも法の下に行われる罰金刑、禁固刑、身体刑、死刑を否定してはいない。殺人(生命権の侵害)に対して執行される死刑は応報であり人権を軽んじていることには当たらない。特に大量殺人を行った犯人を死刑にしないことは不条理であるだけでなく被害者の生命権を侮蔑するものであり法の正義の精神に著しく反する。 |

| 誤判の可能性 後述の冤罪もしくは誤判も参照 |

死刑がその「取り返しの付かなさ」を一つの理由として極刑とされるのであれば寿命という人間の限界を無視した死刑による誤判可能性は無視できない。また冤罪の責任は、原則的に(つまり寿命という限界を除いて)その被冤罪者本人(=政府権力や裁判官やけ検察や警察など公務員)が負うべきであるが、死刑はその性質上本来的にその責任を負うということを放棄しているのではないかという問題がある。また、死刑と長期間の懲役を同じと考えるのは間違っている、後者は拘束であり死とは比べ物にならない上に残りの人生の自由の可能性もある。新幹線、飛行機、および自動車による事故と、この問題を関連付けることもまた不適切である。さらに罰金や懲役の冤罪は、恐喝や、監禁ではないかという存置論者の意見は直接生命をはく奪されるという最悪の人権侵害を回避したかたちの人権制約の結果とみなすことができるので、否定される。つまり多くの人々に、あなたが冤罪で有罪が確定するときに、死刑で確定するのと、終身刑で確定するのとどちらがよいか、という

世論調査をすれば、ほとんどすべての人々が後者と答えるのは、当然である。誤判が生じるのは、なにも死刑に限ったことではなく、刑罰全体にその可能性は存在するから、死刑を存置せよという主張は通じない。問題は、誤判が生じるのは、なにも死刑に限ったことではなく、刑罰全体にその可能性は存在するならば、自分が冤罪被害者になった場合に、最悪の被害だけでも回避できるようにすべきだ、という主張である。どうせ被害があるのだから、最悪の被害(=冤罪による死刑)でも良いなどとは、主張できない。 なお、認識ある過失ではないかという反論は通じない。なぜなら、冤罪はなくせないということは、存置論もまた認めざるを得ないことであるからである。また、手続きが法律によっているのだから、そのような執行も問題ないという主張については、形式的法治主義と法の支配の違いが理解できていない虚論である。さらに、公共の福祉を持ち出しても正当化することはできない。なぜなら、公共の福祉において外在的な人権制約を認めないのは近代立憲主義では当たり前のことであり(中国や北朝鮮やイランでもないかぎりは)、内在的な人権制約論理による公共の福祉を適用する限りにおいては、最小限の人権制約を実行しなければならないという原理が存在するために、無辜の生命の保護のために有罪があきらかな犯人であっても刑法体系において終身刑などにおきかえることは、無辜の保護という一点のみで正当化される。終身刑にしても冤罪によって刑務所で生涯を絶望のもとに終えるのは死刑よりもむごいと論じることは、存置論の意味がなくなってしまう詭弁に過ぎない。長期間の懲役後に冤罪となっても謝罪金では失った人生と寿命が取り返しがつかないことと同一視することができないのは、自明である。同じだという存置論者は、確定冤罪死刑囚と同じ体験をしてみたものがいないことからも、ただの詭弁論者にすぎない。最後に以上の議論をもとに、存置論(特に日本において)によく見受けられる「自動車で交通事故で死人が出ているから、自動車を廃止しろというのか?」は、2つの理由で例えになっていない。まず、民間企業の生産する自動車は国家主権が及ぶ領土で無条件に適用される刑罰の作用とは異なり、可能性としては自宅にいる間は自動車の事故に会うことは無いようにできるが、冤罪被害にあってしまったら回避は無理である。次に自動車の事故死は公権力による計画的他殺ではない。つまり、この「例え」こそが、憲法が1次的には政府に対する規範である趣旨の近代憲法を理解していない虚論にすぎない。また、「冤罪」は、裁判や取り調べの問題であり死刑制度は刑法という法体系の問題であり、二つの問題を分けて考えるべきだという存置論の意見も意味をなさない。刑法という法体系は、取り調べての容疑者の特定や、検察による起訴、そして裁判による事実認定・量刑判断といった、一連の「実務作業」によって「実装可能」でなければ意味をなさない。つまり、理論的に正当性を持っていても、具体的「システム」[2] としてだ実現できない法に、その存在価値はない。

|

誤判が生じるのは、なにも死刑に限ったことではなく、刑罰全体にその可能性は存在する[3]。誤判の発生により、その生涯を刑務所において絶望と無念に苛まれながら終えるのは、「長期間に渡る精神的拷問後の死」と論じることもできる。さらに誤判に起因する長期間の懲役自体、後の謝罪や謝罪金で回復できるとは言い切れない。例えば、60歳まで無実の罪で投獄された後に「1億円」が渡されるという取引に事前に合意するような一般人がいるだろうか。この影響は投獄される当人のみならず、本人の年齢が60歳ならばその親は大抵の場合は他界、家族も離散、そしてその家族も人殺しの近親者というレッテルを数十年背負うことになるなど、本人の周囲へも甚大な影響を与える場合が多い。このように、事情はどうであれ法制度上の刑罰を受けることは、本人の失われた人生や寿命、またその周辺人物への名誉に、程度の差こそあれ大きな損害を与えるのは自明である。

また、懲役刑を伴わない痴漢や万引きなどの軽い犯罪においても、冤罪被害を受けた一般人は社会的信用を完全に喪失することもある訳であるから、裁判における誤判は、その多くが取り返しがつかないと言えるし、最後まで冤罪が判明しない判決が少なからず存在する可能性すらもある。このように、誤判・冤罪を全ての判決から無くすため、たゆまぬ努力が必要であるという主張は正論であるし、死刑判決に際しては特に、その刑の重さからその判断に万全を尽くすのは当然である。なぜなら死刑執行は、それ自体が刑罰であると同時に、執行の前後では、誤判・冤罪の被害、名誉回復に致命的で甚大な、もしくは一切回復不可能な影響を与えるためである。

しかし一方で、こうした誤判・冤罪の可能性を完全に排除するために、死刑そのものを廃すべきだとの意見は、論の体をなさない主張である。

|

| 犯罪被害者 | 刑罰の目的が被害者や家族の処罰要求に応えるためという論理は、全ての犯罪事例に適用できない場合があり、論理として不完全で刑法や刑事裁判の根本的論理にはならない。なぜなら、被害者の家族が存在しない、被害者の家族が存在するが所在も連絡先も不明、被害者の家族が存在し所在も連絡先も明らかだが被害者と絶縁状態で関わりを拒否、被害者の家族が死刑反対論者、被害者の家族が当該事件に関しては死刑を求めない、被害者や家族が刑罰を求めず赦しと和解を求める、加害者=被害者の家族、前記の諸事例の場合はこの論理は適用できない。つまり、前記のような事例の場合は論理としては、不起訴、不処罰、罪や判例に対して著しく軽い罰にする必要が生じる。加害者を死刑にすることが、被害者の家族とってどの程度の問題解決となるのか客観的な証明はない。刑法や刑事裁判の目的とは、個別的には、犯罪者に対して犯した罪に応じた処罰をするとともに、犯罪の原因を矯正し改革するための教育や訓練により更生を求める、国や社会全体としては個別的目的の集合体としての社会秩序の維持である。刑事裁判は被害者や家族の処罰感情のために行うものではないので、結果としての被害者や家族の処罰感情を満足させることはあっても、被害者や家族の処罰要求を満たすための処罰は刑事裁判の目的に反する。

仮に、存置論の被害者遺族についての主張を認めたとすると「死刑による冤罪被害者遺族の死刑賛成派への報復権」を担保しなければ、法の公正を著しく損なうというべきである。 殺人に対して執行される死刑は応報であり人権を軽んじていることには当たらないや、遺族が明確に死刑を望んでいる場合に死刑を適用しないのは被害者の生命権と遺族の心情を侮蔑するものであるなどと、存置論は主張するが、死刑による冤罪被害者遺族の心情こそが最も侮辱されていることを無視している。 |

罪に対してあまりにも軽すぎる刑が適用された場合、その不条理が被害者にとって第二のトラウマになるのは周知の事実である。情状酌量の余地のない殺人を行った犯人が終身刑で生き続ける不条理は遺族にとっては終わりのない苦痛であり、死刑在廃の議論において殺人の被害者遺族は大抵死刑賛成である。殺人に対して執行される死刑は応報であり人権を軽んじていることには当たらない。イスラム法のように被害者遺族が個人的に死刑を望まない場合は死刑が適用されないなどの制度改正には理はあるが、遺族が明確に死刑を望んでいる場合に死刑を適用しないのは被害者の生命権と遺族の心情を侮蔑するものである。応報そのものを否定することは法の公正を著しく損なう。 |

| 犯罪抑止力 存廃論を論じる際抑止力を考慮すべきか、という議論もある。 |

まず現状における死刑の犯罪抑止力肯定論は科学的な論拠に基づいたものであるとは到底言えないものである。例えば、1988年に国連犯罪防止・犯罪統制委員会のために行なわれ2002年に改訂された、死刑と殺人発生率の関係についての最新の調査結果報告書は「死刑のもたらす脅威やその適用が、終身刑のもたらす脅威やその適用よりもわずかでも殺人に対する抑止力が大きいという仮説を受け入れるのは妥当ではない」と結論付けているし、ニュー・ジャージー州では「死刑に抑止力があるという見解が説得的とは言えない」という見地から死刑廃止の一つの根拠としている。対して抑止力肯定論が科学者側から提出された場合もあるという意見もある。それ自体はその通りであるのだが、そのような主張が国際科学学会等で認められたという事例はいまだ存在しないのである。犯罪抑止力なるものが死刑と無期刑との間にその抑止力の優位性の差異があるという意見があるが、現状において死刑廃止国と存置国の犯罪率の推移に死刑廃止を契機とした明らかな違いが全体として特に見られない以上説得的ではない。 | 死刑の代替としての無期刑や長期の懲役にしても、統計的には明確な抑止効果は証明されていない。社会的全体での犯罪統計の変化の原因は多くの要因が複雑に相関しているため、個別の刑の犯罪抑止力の統計による実証はもともと不可能である[4][要ページ番号]犯罪の重大さに応じて刑を重くするという刑事政策は元々統計論に基づくものではなく、あくまでも被害に対する応報という法の正義という観点と、刑罰が厳重であれば犯罪を起こす動機が軽減するという「常識論」に基づくものである。よって死刑の抑止力が統計的に証明されていないから同じように統計的に抑止力が証明されていない無期刑に替えるべきとの論そのものに根拠がない。また法哲学においては効用主義を刑法に適用すること自体が正義に反すると指摘されている。例えば詐欺罪に無期刑や死刑にすれば社会全体の詐欺の犯罪数は軽減するかもしれないがこれは法の公正を損なう行為である。同じように殺人に対する罰を社会的効用を理由に無期刑に減らすのは、法によって尊厳を回復するという犯罪被害者の権利を著しく損なうものである。社会統計を理由に死刑の廃止や復活を主張すること自体が論外である。 |

| 世界の趨勢(すうせい) | 自由権規約第2選択議定書(死刑廃止議定書)が1989年12月に国連総会で採択されて以後、世界の多くの国々が死刑制度を廃止ないし死刑執行を停止している。ここ20年(1991-2010)で死刑執行を行った国が1995年の41ヵ国をピークに漸減し、現在20ヶ国前後で推移しているのに対し、死刑制度を全面廃止した国の数は、1991年の48ヵ国から2010年の96ヵ国まで一度も減少せず推移している。即ちひとたび廃止された死刑制度が再導入されることは滅多にない[5]。こうした世界的趨勢の中、2007年5月国連拷問禁止委員会は日本に対し死刑執行停止を求める勧告[6] を行っている。これは内政干渉を理由に無視できるものではなく、国際人権規約を批准し、国連人権理事会理事国をつとめる国として、日本は死刑制度のあり方を再考すべきである[7][8]。右存置論における「死刑の是非はあくまで法の正義の観点からのみ論じられるべきである。」との主張も、法の正義の観点からいっても反論し難いくらいに否定されているから、独裁・専制国家以外の立憲主義国家においては廃止されてつづけているのであることを無視している。 | 自由権規約第2選択議定書(死刑廃止議定書)の採択における賛成国(59ヶ国)は国連加盟国(当時)の37.1%にすぎず、これを国際的潮流の根拠とするには疑問がある(中野 2001, p. 102)。また、当該条約は戦時犯罪への死刑を容認する部分的死刑存置条約であり、現状多くの国はこの点から部分的死刑存置国と言うべきである(中野 2001, p. 13,50)。冷戦中は先進国=死刑廃止、途上・独裁国家=死刑維持の傾向が存在したが冷戦後の民主化後もアジアとアフリカの民主国家の多くが死刑制度を維持しており、死刑廃止の潮流と言われているものは、むしろ全面的廃止国の多い欧州と南米の地域的慣行と言ってよい(中野 2001, p. 124)。

死刑反対派の国の意見、および国際機関の提言には真摯に耳を傾けるべきではあるが、そもそも刑法は国の基本制度であるため、世界全体で見た時の廃止国数や、それに基づいた国際潮流論にとらわれるべきではなく、死刑の是非はあくまで法の正義の観点からのみ論じられるべきである。 |

| コスト(金銭的、人的など) | 死刑囚を収容する独房の看守や死刑を執行する職員の精神的負担が大きい。また、死刑は無期刑に比べ経費が安く済むという主張は一概には言えない[9]。

死刑に関わる問題には厳格性が要求される。刑法では、有罪無罪の事実認定だけでなくいかなる疑いがある場合にもそれは常に被告人に有利に解釈されなければならないという前提がある。この厳格性があるがゆえに死刑制度はきわめて高くつくとの見方がある[10]。

厳格性のゆえに死刑は高くつくということであれば、存置論者は﹁もっと早くやってしまえばいいだろう﹂というであろうが、無実の人が処刑される危険性を増すということになる。現行犯など明確な事案なら、時間がかからないだろうという主張も意味がない、全死刑囚のうち現行犯で逮捕される割は極めて少数なので、結局コストは高くついてしまう。

|

被告人が「死刑の早期執行を」などの意思を示すことにより、比較的短い期間(1年~数年程度)で死刑が執行されることはある。しかし、こうした例は稀であり、場合によっては収監期間がおよそ半世紀に及ぶ場合(袴田事件など)もある。こうした長期に渡る強制的に自由を抑圧された生活で、死刑囚は拘禁反応を示す場合も見られるし、他方で収監された刑事施設内で病死、または自然死する場合もある。さらに、こうした死刑囚は「死刑」が刑罰であり、他の懲役囚と同じ様に刑務作業を行う義務を負わず、その分収監のための経費が累積し、社会への負担が高くつきがちである。

|

存廃論の論点をめぐる議論[編集]

冤罪の可能性[編集]

死刑廃止を主張する重要な論拠の一つとして誤認による逮捕・起訴・死刑判決・死刑執行が主張される。死刑執行後に冤罪が判明した場合は、その被害は重大であり、被害の回復は不可能である。冤罪は死刑廃止の理由であるとの主張[編集]

冤罪を理由に死刑廃止を主張する人々は、下記の理由で冤罪を論拠とする死刑廃止を主張している。 ●完全無欠・全知全能の人は存在せず、全ての人は誤認・誤解・誤判断をする可能性があるから、死刑という特定の刑罰を廃止する理由になる。 ●警察・検察・裁判所・法務省も人の集団による組織であるのだから、誤認・誤解・誤判断で逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行をする可能性があるから、死刑という特定の刑罰を廃止する理由になる。 ●冤罪で死刑を執行したら、その被害は死刑以外の刑罰と比較して重大であり、被害の回復は不可能であるから、死刑という特定の刑罰を廃止する理由になる。 ●冤罪で死刑以外の刑罰を執行されても、その被害は死刑と比較して軽少であり、被害の回復は可能であるから、死刑という特定の刑罰を廃止する理由になる。 ●冤罪で死刑以外の刑罰を執行されても、本人の存命中に再審請求し、再審で無罪判決を受ければ、名誉の回復は可能であり、金銭による被害賠償を受ければ被害の回復は可能であるから、死刑という特定の刑罰を廃止する理由になる。冤罪は死刑廃止の理由ではないとの主張[編集]

冤罪は死刑廃止の理由にはならないと主張する人々は、下記の理由で冤罪は死刑廃止の理由にはならないと主張している。 ●死刑冤罪の執行は取り返しがつかないが終身刑や懲役の冤罪の執行は取り返しがつくという考えは誤りである。まず、冤罪の終身刑や懲役も被害者が冤罪が判明する前に死亡した時点で修復不能である。また、法治制度が人の執行する制度である限りはでは誤審が最後まで判明しない場合は終身刑や懲役でも必ずあるはずである。冤罪によって刑務所で生涯を絶望と無念に終えるのは長期間に渡る精神的拷問後の死であり死刑よりも惨いと論じることもできる。 ●懲役により失われた寿命や人生が金銭で回復されるという主張は誤りである。例えば60歳まで無実の罪で投獄された後に生涯年収の例えば2倍のお金が渡されるという取引に事前に合意するような一般人がいるだろうか。本人が60歳なら、親は大抵の場合は亡くなっており、家族も離散あるいは家族は人殺しの近親者のレッテルを数十年背負うわけであるから、これらの、失われた人生や寿命が取り返しがつかないのは自明の理である。また、懲役を伴わない痴漢や万引きなどの軽い犯罪においても前科があれば一般人は社会的信用を完全に喪失するわけであるから、刑罰の大多数の誤判は多くの場合は取り返しがつかない。冤罪が判明しない、あるいはその判明が遅すぎるということは避けられない、取り返しがつかない誤審があるから刑を執行できないというのなら死刑や懲役どころか法制度や政治そのものが成り立たない。死刑の誤審は取り返しがつかないので廃止すべきだが禁固刑の誤審は取り返しがつくので許容できるというのは論の体をなさない。 ●冤罪が発生することは死刑に固有の問題ではなく、捜査または裁判の過程で、被疑者や被告人の権利を保護する法律の規定が脆弱で、警察官・検察官・裁判官が被疑者や被告人の権利を軽視することが原因で発生する。死刑の廃止ではなく、法体制の強化に注意が向けられるべきである。 ●冤罪の発生をできるだけ少なくすることは、死刑に固有の問題ではなく、捜査または裁判の過程で、被疑者や被告人の権利を保護する法律の規定を拡大・強化し、警察官・検察官・裁判官が被疑者や被告人の権利を重視する必要がある。 ●冤罪で刑罰を執行されても、再審請求をすることも、再審請求が受理されることも、再審で無罪判決をうけることも、金銭という代替手段による被害賠償を受けることも、本人でも代理人でも、本人の存命中でも死後でも、刑罰の種類に関係なく可能であり、死刑という特定の刑罰を廃止する理由にはならない。 ●1949年に刑事訴訟法が施行されて以後、法務省は冤罪の可能性が高い死刑囚に対しては、執行対象外にして、再審による無罪判決で釈放するか、再審による無罪判決が得られなければ、死刑囚が死ぬまで収監し続け、仮釈放を許可されなかった無期受刑者と同じ処遇にしているので、冤罪による死刑執行の可能性は少なく、死刑という特定の刑罰を廃止する理由にはならない。無罪が確定した死刑事案[編集]

日本においては、1949年に第二次世界大戦以前の刑事訴訟法に代わって現行の刑事訴訟法が施行されて以後、死刑判決を受けて死刑囚になったが、再審で無罪判決を受けて釈放された、免田事件、松山事件、島田事件、財田川事件。被害者遺族に対するケアとして[編集]

死刑廃止論者は、殺人事件で起訴された被告人のうち、死刑判決が確定する被告人が実際には少ない︵日本国内では1990年代以後は毎年600~700人前後が殺害され、殺人犯の90%以上が検挙されているが、年によって上下するが十数人程度しか死刑が確定しない︶ことから、現制度では殺人被害者の遺族のうち、死刑存置論者が主張する死刑による感情回復ができないのはおろか、加害者の贖罪すら受けることの出来る者が少ないと批判している。一方で、殺人事件の被害者遺族の大半は死刑を望んでおり、日本も含めて死刑制度の存在する国の被害者遺族の団体の殆どが死刑賛成の立場をとっている。しかし、これらの被害者遺族団体も﹁目には目﹂のように殺人罪全てに死刑適用を要求しているのではなく、あくまで情状酌量の余地のない殺人においてのみ死刑の適用を要求している。 日本においては死刑囚に対して被害者の遺族が死刑を執行しないよう法務省に求めた場合[注釈 1] でも死刑は執行されており、これは被害者遺族の感情を回復するどころか傷つけているのではないか、という批判がある。一方、外国では、例えばアメリカでは被害者遺族が死刑を望まない場合は、知事が死刑を終身刑に減刑することができたり、イスラム法国家では、被害者遺族が死刑を望まない場合は遺族の要望で死刑の恩赦が可能である。これは日本では終身刑が存在しないため、外国のように死刑を終身刑に減刑することができないからであるといえる。 他方被害者遺族は、犯罪被害者の被害として、家族を殺害されたという直接的被害にとどまらず、報道機関や司法関係者などから心無い干渉を受けたり、逆に国や社会から見離され孤立化することで二次的被害を受けることが多い事から、被害感情を一層つのらせることになり、加害者である犯人に対し極刑を求める感情が生じているとも云われる。そこで、犯罪者を死刑にすれば犯罪被害者遺族の問題が全て解決するわけではないとして、死刑存置だけでなく犯罪被害者遺族に対する司法的対策を充実すべきであり、そのことが被害者遺族の報復感情と復讐心を緩和させるとの主張[11] もある。 犯罪被害者救済のために犯罪者に対する附帯私訴の復活を主張する作家で弁護士の中嶋博行は、国が被害者遺族に給付金を与える制度があるが、これらの予算は税金であるので犯罪者に償いをさせるべきであり、死刑相当の凶悪犯は死ぬまで働かせて損害賠償をさせるべきだと主張している(中嶋 2004, pp. 190–191)。 被害者遺族の応報感情のために死刑制度は必要だと主張する藤井誠二は、﹃少年に奪われた人生―犯罪被害者遺族の闘い﹄のなかで﹁加害者がこの世にいないと思うだけで、前向きに生きる力がわいてくる﹂という遺族の言葉を私は聞いたことがある。被害者遺族にとっての﹁償い﹂が加害者の﹁死﹂であると言い換えることだってできるのだ。私︵藤井︶はそう考えている﹂﹁加害者の死は被害者遺族にとっては償いである﹂と主張している。ただし、この藤井の事件被害者への一方的な肯定論に立った言論に対する批判も少なくない。また、被害者と加害者の家族が一緒の家庭内の殺人︵かつて特に尊属殺は厳罰[注釈 2] になった︶の場合については対応できていないといえる。また彼は﹃重罰化は悪いことなのか 罪と罰をめぐる対話﹄において、 ﹁人間の尊厳を無残なかたちで奪い取った者に対する罰としての死刑をやめてしまうと、人は何人殺したとしても国家が命を保証することになる。それが殺された側の尊厳に対しての人道なのか。このような、どうしても譲れない一線が、僕をふくめた死刑存置派にはあります。死刑に反対する理由をひとつずつ削いでいくというか、慎重に消去法でやっていって、苦渋の選択として死刑は存置するべきだという立場をとるにいたっています。﹂︵P121-122︶と述べている。 アメリカ合衆国連邦最高裁は﹁被害者感情は客観的に証明できるものではない、よって死刑の理由にするのは憲法違反﹂との判決を出している。アメリカ合衆国やその他の先進国では、殺人被害者家族による死刑制度賛成団体もあるが、殺人被害者家族と加害者が対話して、加害者が家族に対して謝罪・贖罪・賠償・更生の意思ちを表すことによりすることにより、家族の被害感情を少しでも緩和と加害者との和解や赦しを提案する運動があり[12][13][14]、英語ではRestorative Justice、日本語では修復的司法と表現する。被害者と加害者の対話と謝罪・贖罪・賠償・更生の意思の表現による赦しと和解の提案は殺人だけではなく他の暴力犯罪や非暴力犯罪でも提案され実施され、対話の結果として、被害者や被害者の家族が加害者に許しの感情と和解を表明する事例もあり、ある程度の成果になっている。ただし、被害者と加害者の対話の提案は、刑事裁判と刑事司法制度や、少年審判と少年保護処分のように公権力が強制的に行う制度ではなく、被害者または被害者の家族と加害者の両者に提案して両者の合意により成り立つ任意の試みである。犯罪の被害が重大であるほど、被害の回復が不可能や困難であるほど、加害者に対する被害者や被害者の家族の怒り・恨み・憎しみ・嫌悪・拒絶の感情や処罰感情は大きく強くなる傾向が著しいので、犯罪の被害が重大であるほど、被害の回復が不可能や困難であるほど、被害者側の拒否により実現される可能性が低いという現実がある。加害者においても、全ての加害者が被害者や被害者に家族に対して謝罪・贖罪・賠償・更生の意思を持つのではなく、謝罪・贖罪・賠償・更生の意思が無く被害者や被害者の家族との対話を拒否する加害者も存在するので、加害者の意思により実現される可能性が低いという現実もある。環境要因論[編集]

死刑を廃止した国に見られる思想として、﹁環境要因論﹂がある。 これは、死刑に値する凶悪犯罪の背景に、家庭環境や社会情勢という本人の努力では変えられない環境が必ず存在しているという見方である。この環境要因論は、加害者が優良な環境に恵まれていれば、その加害者は死刑に値する凶悪犯罪を起こさなかった、とする内容であり‥これを裏返せば、被害者であっても、加害者が被った劣悪な家庭環境や社会情勢に置かれていれば、死刑に値する凶悪犯罪を起こす可能性を持っている、とも言える。 つまり、加害者を死刑に処しても凶悪犯罪が根絶されないという観点から、犯罪に駆り立てた﹁環境﹂を絶つことが犯罪の根絶に必要であると説く内容である。死刑制度の犯罪抑止効果[編集]

一部の死刑廃止論者[誰?]は、死刑は懲役と比較して有効な予防手段ではないとしている。 また、他の一部の死刑廃止論者[誰?]は、死刑の抑止効果が仮に存在するとしても、他の刑との抑止効果の差はさらに小さい、ないしは均等であるとする。また、そもそも、抑止力などというものは将来にわたって確認・検出不能であると考えられるとして、明確な抑止効果、ないしはその差異が証明されない以上、重大な権利制限を行う生命刑が、現代的な憲法判断により承認されることはないとしている。実際に死刑を廃止したフランスでは死刑制度が存置されていた時代よりも統計的には凶悪犯罪が減少していることなどもあり、犯罪抑止効果などという概念自体科学的に疑わしいといわざるを得ず、また死刑に相当する犯罪行為の目撃者を死刑逃れのため﹁口封じ﹂することさえあるとして、犯罪抑止効果に対する懐疑性の理由としている。 それに対し、一部の死刑存置論者[誰?]は、終身刑や有期刑にしても統計的には明確な抑止効果は証明されておらず、終身刑や有期刑が死刑と同等の抑止効果を持つことが証明されない限り、死刑を廃止すべきではないとする。また、個別の事件を見ると、闇の職業安定所で知り合った3人が女性一人を殺害した後にも犯行を続行しようとしたが、犯人のうち一人が死刑になることの恐怖から自首したという例もあり、死刑制度の存在が犯罪抑止に効果があるとの主張も根強くある。このような認識は少なからざる人々の間で語られるが、数的根拠はない。死刑制度存続を必要とする理論的理由は後述のように犯罪被害者遺族のために必要とするなど複数存在している。また、死刑制度の代替と主張される終身刑︵無期懲役︶などの刑罰が、死刑と比べ相対的な犯罪抑止効果があるかを示す統計も出ていないのも事実である。すなわち、死刑と長期の懲役のうちどちらが犯罪を抑止する効果が優れているかどうかは誰も検証できていない。これに対してはそもそも﹁抑止力﹂という概念をあてはめること自体不適当ではないかという問題もあるとされる。 死刑の犯罪抑止効果について、統計的に 抑止効果がある と主張する論文は、アメリカ合衆国でいくつか発表されているが、その分析と称されるそれに対しては多くに批判が存在しており、全米科学アカデミーの審査によると﹁どの論文も死刑の犯罪抑止力の有効性を証明できる基準には遠く及ばない﹂としている[15]。 個別の刑罰の特別抑止︵再犯抑止︶効果を除いた一般抑止効果は、死刑、終身刑およびほかの懲役刑も含めて、統計上効果が実証されていない。一般論として、死刑反対派は﹁死刑による犯罪の一般抑止効果の統計的証拠がないこと﹂、死刑賛成派は﹁死刑代替刑による威嚇効果が十分でないこと﹂を指摘する。抑止効果の分析方法には地域比較と歴史的比較がある。地域比較では国や州の制度の違いによって比較が行われる。 地域比較としては、アメリカ合衆国の1960年から2010年までの、死刑制度が無い州や地域と、死刑制度が有る州の殺人発生率を比較︵死刑が無い州地域と有る州の数は時代の進展とともに変化している︶すると、死刑制度が無い州や地域の殺人率の平均値は、死刑制度が有る3州の殺人率の平均値は死刑制度が無い州や地域と死刑制度が有る州を比較して、いずれの年度も近似値であり統計上有意な差異は確認されていない[16][17][18][19][20][21][22][23]。 主要工業国(先進国・準先進国)で死刑を実施している国としては、日本、アメリカ合衆国、シンガポール、台湾などがあるが、アメリカ合衆国の殺人率は先進国の中では高く他国の殺人率は低い[24][25][26][27][28] ので、個々の国の殺人率は死刑制度の有無や刑罰制度の重軽により決定されるわけではなく、殺人に対する死刑の一般抑止効果としては、国や州や地域別の比較には意味がないとの指摘もある。 時代的比較では、死刑が廃止された国での廃止前・廃止後を比較する試みがされる。しかし様々な制度や文化、教育、経済など様々な社会環境の変化も伴うため、分析者によってさまざまな結論が導き出されており、それだけを取り出して検討するのは困難である。ただし現段階においては、廃止後に劇的に犯罪が増加・凶悪化した典型的ケースはこれまでにはなく、また劇的に犯罪が減少したケースもない。 廃止派団体であるアムネスティ・インターナショナルはカナダなどにおける犯罪統計において死刑廃止後も殺人発生率が増加していないことを挙げ﹁死刑廃止国における最近の犯罪件数は、死刑廃止が悪影響を持つということを示していない﹂と主張している[29]。これに対し﹁アムネスティの数値解釈は指標の選択や前後比較の期間設定が恣意的であり、公正にデータを読めばむしろ死刑廃止後に殺人発生率が増加したことが読み取れる﹂という反論[30] がなされている。このような主張の正否はともかくとして、いずれの議論においても、死刑制度および無期懲役と凶悪犯罪発生率の間の因果関係の有無が立証されていない点では共通しているといえる。 死刑および終身刑に相当する凶悪犯罪が近代国家では少なくないため、統計で犯罪抑止力にいずれの刑罰が有効であるか否かの因果関係を明示することができないことから、統計的に結論を出すのは難しい。特に日本では﹁犯罪が増加した﹂との指摘もあったが、それでもなお他の先進諸国と比較しても低い。たとえば犯罪白書によれば、2000年に発生した殺人の発生率及び検挙率の表[31] では、日仏独英米の5カ国では発生率は一番低く︵1.2︶、検挙率もドイツについで2番目によい︵94.3%︶。この数値を見れば死刑制度の存在が有効に働いているとの主張も可能であるかのようにいえる。しかし、もう一つの死刑存置国であるアメリカ合衆国の数値は、発生率が5.5で最悪、検挙率も63.1%と最低である。そのため死刑制度の存置が犯罪抑止に全く効果がないとの主張も可能である。アメリカが日本と違い殺人の手段として容易に用いることが可能な銃社会であるなど、社会条件に相違点があるとしても、このように統計のみでは死刑の犯罪抑止効果を見出すことができないといえる。死刑は懲役より有益なのか?[編集]

死刑制度存廃が与える社会への影響[編集]

死刑の存廃が社会に影響をもたらすのかどうかは、法学者の間でも決着はついていない。 死刑制度の存在が、国民の一部の残虐的性質を有するものに対し、殺人を鼓舞する残忍化効果を与えているとの指摘や、自暴自棄になった者が死刑制度を悪用する拡大自殺(extended suicide)に走るとの指摘もある。このような拡大自殺に走る者は少ないといわれるが、実例としては2001年に発生した附属池田小事件で死刑が確定した宅間守︵2004年に死刑執行︶の最大の犯行動機が自殺願望であり、1974年に発生したピアノ騒音殺人事件︵近隣騒音殺人事件︶では、犯人が自殺もしくは処刑による死を望んだ事があきらかになっている[注釈 5]。明治以降の日本の凶悪犯罪史を見渡してもこのような者は極少数であるが、確実な死刑を望むため大量殺人を意図した者は存在している。また前述の2人の死刑囚のように、上級審で争う意思を持たず、弁護人がした控訴を自身の意思で取り下げ、1審の死刑判決を確定させた事例も散発的に発生している。 たとえ凶悪犯罪者といえども死刑を強く求める言論が、生命を軽視する風潮を巻き起こす事になり、よって逆に殺伐とした世情を煽る側面もあるのではないかとする懐疑的な主張がある一方、凶悪な殺人行為に対しては司法が厳格な対処、すなわち死刑をもって処断することこそが人命の尊重につながるとの主張もある。 他方では、死刑制度の廃止が成立した場合の懸念を訴える者も少なくない。代表的なところとしては、人を殺しても死刑制度が無いために死刑にならないならば、復讐のためにその殺人者を殺しても同様に死刑にはならないという理論も成り立つため、敵討の風習の復活に繋がるのではないか、という問題である。ちなみに、この種の懸念は日本においては死刑制度の存廃論議と平行する形で古くから存在しているものであり、たとえば、1960年代に星新一は、ハヤカワ・ミステリ・マガジンで連載していたエッセイ﹃進化した猿たち﹄の中で、ある高名な司法関係者に﹁わが国でなぜ死刑廃止が実現しにくいのか?﹂という質問をしたところ、理由の1つとしてまず敵討復活の懸念というものを挙げられたと記している[41]。なお、江戸時代の敵討ち、すなわち仇討ちであるが、認められるのは武士階級のみで、対象は尊属を殺害されたものに限定され、子息の殺害に対して適用されず、また﹁決闘﹂であったため、返り討ちされる危険性もあった。 2015年のアメリカの銃乱射事件の総数は過去最大であり、乱射事件が起きなかったのはわずか五州[42]である。乱射事件の発生したほとんどの米国州は死刑が廃止されている。﹁銃乱射する人物の性格に問題[注釈 6] がある﹂とされていた従来の理論では、説明不可能な事件が増加している。死刑制度をめぐる国際問題[編集]

死刑制度をめぐる国際社会の現状[編集]

歴史[編集]

ヨーロッパ社会の死刑に対する見方の歴史[編集]

完全な形で残っている、世界で2番目に古い法典であるハンムラビ法典は﹁目には目を、歯には歯を︵タリオの法︶﹂があるため、応報刑が採用されていたようである。ただし加害者の身分が被害者より下であれば厳罰に処せられており、応報刑が成立するのはあくまで対等な身分同士の者だけであった。また場合によっては罰金の納付も認められていた。そのため、基本的に﹁何が犯罪行為であるかを明らかにして、その行為に対して刑罰を加える﹂といった現代の罪刑法定主義が採用されていたものであり、復讐を認める野蛮な規定の典型ではなく﹁倍返しのような過剰な報復を禁じ、同等の懲罰にとどめて報復合戦の拡大を防ぐ﹂ものであった。 しかし、ユダヤ人とキリスト教徒はこれらを宗教的教義に反する政治思想・司法制度として批判し続けたため、近代に至るまで罪刑法定主義的な処罰が行われることはなかった。そのため、近世になるまで現在から見ると釣り合いが取れないほど軽い罪や反道徳的な行為が、死刑になる犯罪行為とされていた。このような不文律による処罰を罪刑擅断(専断)主義という。 ユダヤ教とキリスト教の聖典であるモーゼの十戒の日本語訳は古い訳では﹁汝殺すなかれ﹂となっており、仏教と同じように不殺の戒が定められていると誤解されるが、実際には﹁殺人を犯すなかれ﹂という意味あいであり、死刑の執行に関する記述や、神の民であるユダヤ人の起こす戦争を肯定する記述︵ダビデによるゴリアテの殺害など︶があるなど、あくまでも犯罪としての殺人を禁じるものであり、死刑そのものを否定するものではない。しかし、キリスト教は罪に対する許しと贖罪を強調したため、教義において応報を理由に死刑を正当化することができなかった。ローマ帝国の国教になる以前にもその正当性は議論されていた。中世ヨーロッパ社会で死刑制度を肯定する思想として、スコラ哲学者でもあった神学者のトマス・アクィナスは、刑罰に応報的な性格があることを認めたが、その正当性を否定する一方で﹁わずかの酸は麹の全体を膨らます﹂︵コリント前書5章16節︶の文言を根拠に、ある人が犯罪によって社会全体に危険を撒き散らし、しかも伝染的なものであるなら、公共の福祉を守るためにこれを殺すことは有益で賞賛に値するとし、死刑がさらなる殺人に対する予防論として肯定した。また、宗教改革の指導者であるマルティン・ルターは、死刑を執行する剣は神に対する奉仕を意味し、人間の手でなく神の手が殺戮するのだ、として肯定すると共に、国家の為政者が凶悪な人間を死刑にするのは正当な行為であり罪でない、と主張していた。 さらに、近世において啓蒙主義がおこり、ジョン・ロックやイマヌエル・カントなどが社会契約説などによって法の根拠を再定義したとき、応報論を死刑の正当理由として復活させたが、彼らの提示する応報論はあくまでも社会全体あるいは自然法に対する侵害に対する応報であり、被害者個人にたいする対価としての応報でない。現代において、世俗主義に基づく欧米各国の裁判所が実際の刑の正当性を論ずる判例において、被害者の立場を回復するという意味での応報論をほとんど認めないのは、応報=復讐=悪とみなす宗教的、さらに歴史的背景が存在すると指摘されている。応報論を刑罰の根拠として認められない結果として、死刑はその正当性を予防論および効用論に頼るざるを得ない状況にあるが、予防論は近代においては刑務所の出現によって完全にその有効性を失っており、これによりカトリック教会はそれまでの立場を改め、死刑反対の立場を宣言している。また、死刑が殺人の発生を未然に防ぐとの効用論も社会統計上その根拠がほとんどなく、欧米社会においては死刑賛成派は非常に弱い立場にある。死刑を実際に執行しているアメリカにおいても、最高裁判所の判例で応報論を根拠とする死刑の正当性は明確に否定されている。また、アメリカでの死刑肯定派を担う保守あるいは右派が応報論を展開しないのは、彼らが同時に保守的キリスト教徒であり、応報論はキリスト教の教義とあまりにも明確に矛盾することが挙げられる。これは、死刑の根本的根拠を応報論に置く日本などの東洋社会や、殺人における裁判の役割をあくまでも加害者と被害者︵遺族︶間の調停と見なし、加害者が被害者遺族を補償金などで納得させた場合は裁判官が死刑が減刑することが許されているイスラム社会とは対照的である。 キリスト教国は報復論を否定する一方、予防論によって死刑の正当性を位置づけたことで教義上の結論を見たが、見せしめのために前述のような残虐な処刑方法が行われ、教会自体、宗教裁判などによって異端者・魔女であるとした者を大量に処刑した[注釈 11] その根拠とされたのは、旧約聖書の﹃出エジプト記﹄22章18節律法﹁呪術を使う女︵ヘブライ語でメハシェファ︶は生かしておいてはならない﹂という記述であるが、本来は意味不明であったものが、中世欧州社会では﹁魔術を行うもの﹂次に﹁キリスト教的教養の持たない者﹂を社会秩序維持のために排除すべきとなり、集団ヒステリーの産物としての魔女の極刑が横行した、と言われている。 政治的権力者ないし宗教指導者への反逆は悲惨な死に至る、というような﹁威嚇﹂を狙った目的もあり、歴史的には︵異論もあるが︶ローマ帝国およびユダヤ教に対する反逆者とされ死刑が執行されたイエス・キリストの磔刑、魔女狩りなど宗教異端者に対する過酷な処刑、イングランドのウィリアム・ウォレスに対する四つ裂きの刑などが有名である。これらの処刑はいずれも公開で行われており、死刑執行を公開することで犯罪を予防しようとする目的[47] から、生きながら焼き殺す、蒸し殺す、受刑者の身体を公共の場で切り刻んだり引きちぎったりする、などといった極めて凄惨な公開処刑が行われた。しかし中世フランスなどにおける公開処刑の実情を見ても、それが必ずしも威嚇となっていたのかは疑問の残るところである[注釈 12]。なお、公開処刑は現在も一部の国では行われている。死刑廃止論の起こり[編集]

死刑適用の制限と廃止[編集]

死刑制度をめぐる思想史[編集]

死刑存置論の系譜[編集]

死刑を肯定する思想は、古くはイタリアの中世カトリック教会最大の神学者で、スコラ学者でもあったトマス・アクィナスによっても主張されたことで知られる。彼は、アリストテレスの思想体系をカトリック神学に結びつけて発展させ、刑罰を科することで犯罪によって失われた利益が回復されるとし、その意味で刑罰に応報的性格をみとめたとされる。また、社会の秩序を防衛するためには為政者の行う死刑は有益かつ正当であると主張したとされる[50]。 カトリック教会はその伝統において、おおむね死刑に好意的であった[51]。神学者のフランシスコ・スアレスは、国民には他の国民の命を奪う権利はないのだから、そうした権利を含む国家の権力とは神が授けたものであるとし、死刑の存在が、国家権力が神に由来することの証明と考えた[52]。宗教改革の時代において指導的神学者であったマルティン・ルターも、死刑を神事として肯定したと言われる。また初期啓蒙思想家のフーゴー・グロティウス、その系統をひく自然法学者プーフェンドルフも死刑を合理的なものとして肯定した[53]。 啓蒙主義の時代においては、自然権と社会契約説を唱えたトマス・ホッブズ、ジョン・ロックやイマヌエル・カントなどが、世俗的理論のもとに、社会秩序の維持や自然権︵生命権︶の侵害に対する報復などをもって、死刑の必要性を再定義した。そのほか、モンテスキュー、ルソー、ヘーゲルらの近代思想家も死刑存置論を主張した[54]。 ロックは﹃市民政府論﹄の冒頭で、政治権力とは所有権の規制と維持のために、死刑をふくむ法を作る権利だと定義している[55]。ロックによれば、自然状態では、他人の生命や財産を侵害する者に対して誰もが処罰の権利をもっている[56]。自然法のもとでは誰もが自由で平等であり、肥沃な自然を共有財産とし、そこから労働によって私有財産を得る[57]。ロックは生命・自由・資産をまとめて所有と呼び[58]、これを侵害する者は全人類への敵対者となって自然権を喪失するため、万人が自然法の執行者として処罰権をふるい、必要ならば殺す権利があると述べる[59]。こうした自然状態から、人々は所有権の保障を得るために社会契約を結んで協同体︵市民社会、国家︶に加わることに同意するが、それにともない個々人がもつ処罰権も移譲される[60]。ただし、処罰権はあくまで一般的なものなので、国家にとって、死刑にかんする権利や義務がそこから﹁明示的に﹂発生する訳ではない[61]。しかし殺人者や侵略者にかぎれば、自らの行為によって権利を喪失しているので、自然状態では万人に彼らを殺す権利があったのと同じく、国家は彼らに恣意的で専制的な権力をふるうことが正当化される[62]。すなわちこの権力は、殺人者や侵略者の﹁生命を奪い、欲するならばこれを有害な動物として破滅させる権利﹂[63] をも含んでいるのである[62]。ロックの考えでは、殺人者や侵略者は死に値し、死に値するという事実は死刑を十分に正当化するものであった[64]。 三権分立の提唱者として知られるモンテスキューは、死刑についてこう主張する。﹁これは一種の同害報復権である。これによって社会の安全を奪った、あるいは、他の公民の安全を奪おうとした公民に対し、社会が安全を拒否するのである。この刑罰は事物の本性から引きだされ、理性から、また善悪の源泉から取り出される。公民が生命を奪い、あるいは生命を奪おうと企てるほど安全を侵害した場合は、彼は死に値する。﹂[65] ルソーは死刑についてロックの発想を踏襲し発展させたと言われる[66][67]。彼はグロティウス、プーフェンドルフらによる統治契約説︵服従契約︶を否定し、社会契約を自由な個人による同意と考えた。国家によって守られる契約当事者の生命は、その国家のための犠牲を求められることもあるとし、﹁犯罪人に課せられる死刑もほとんど同じ観点の下に考察されうる。刺客の犠牲にならないためにこそ、われわれは刺客になった場合には死刑になることを承諾しているのだ。﹂と述べる[68]。また彼の言うところでは、﹁社会的権利を侵害する悪人は、…祖国の一員であることをやめ、さらに祖国にたいして戦争をすることにさえなる。…そして罪人を殺すのは、市民としてよりも、むしろ敵としてだ。彼を裁判すること、および判決をくだすことは、彼が社会契約を破ったということ、従って、彼がもはや国家の一員ではないことの証明および宣告﹂であり[69]、すなわち法律違反者は公民たる資格を失うことになり、国家は自己防衛の必要があれば、これを殺してもよいとされる。その他方でルソーは﹁なにかのことに役立つようにできないというほどの悪人は、決していない。生かしておくだけでも危険だという人を別とすれば、みせしめのためにしても、殺したりする権利を、誰ももたない。﹂と述べている[70]。 プロイセン出身でドイツ観念論の祖であるイマヌエル・カントは、死刑について、﹁もし彼が人を殺害したのであれば、彼は死なねばならない。この際には正義を満足させるに足るどんな代替物もない﹂と語ったことで知られる[71]。カントはホッブズ、ロック、ルソーから社会契約説の発想を継承しつつ、そこから歴史性を完全に捨象し、これを市民社会︵国家︶がもとづくべき理念として考えた[72]。そうした国家において刑法とは定言命法であり、すなわち裁判所のくだす刑罰は、犯罪者の社会復帰や犯罪の予防といった他の目的の手段であってはならず、無条件で犯罪者を罰するものでなければならない[73]。ルソーが犯罪者を国家の敵とするのに対し、カントは犯罪者も人格として扱わねばならないが故に、刑罰も彼を目的として扱わなければならない︵が故に定言命法の対象となる︶と考える。そして刑罰の種類や程度を定めるにあたって、司法的正義が規準とするのは、均等の原理すなわち同害報復権︵タリオの法︶のみだとカントは言う[74]。したがって殺人のばあい、犯罪者の死だけが司法的正義に適うとされ、﹁刑罰のこの均等は、裁判官が厳格な同害報復の法理にしたがって死刑の宣告を下すことによってだけ可能になる﹂とされる[75]。このように主張したことで、カントは絶対的応報刑論の見地から死刑を正当化したと言われる。ちなみに、ここでの被害者は公民的社会︵国家︶であり、個人対個人での補償や配慮は考えられていないと言われる[76]。またカントは、ベッカリーアが死刑廃止の主張のさいに論拠とした、社会契約において当事者が予め死刑に同意することはありえないという議論に対し、人が刑罰を受けるのは刑罰を望んだからではなく罰せられるべき行為を望んだからだと反論した[77]。 ヘーゲルは刑罰の考え方をめぐってカントの応報刑論を批判したが、殺人罪については、生命はいかなるものによっても置き換えられないという理由から、死刑しかありえないと考える[78]。またベッカリーアの死刑廃止論を、社会契約にもとづく国家創設という発想そのものを否定することで斥けている[79]。たしかに国家は、王権神授説の言うような与えられるものではなく、人々によって造られるものではある。しかしヘーゲルの考えでは、いかなるタイプの社会契約もしょせん恣意的で偶発的なものにすぎず、そうしたレベルの合意が国家のような統一体に発展することはない[80]。もともと人々は、共同体の制度・慣習・文化の複雑な網の目のなかで生きており、契約の義務という観念もそれらを前提に生じ、共同体のなかではじめて現実性をもつものである。ところが社会契約論はこうした関係を転倒させ、これら諸々の前提を契約の所産のように勘違いしているのである[81]。すなわち﹁国家はそもそも契約などではなく、なお、また個々のものとしての諸個人の生命および所有の保護と保全も、けっして無条件に国家の実体的な本質ではない﹂とヘーゲルは言う[79]。このようにベッカリーアを批判する他方で、彼の著作によってヨーロッパ諸国が死刑に慎重な姿勢をとるようになった事をヘーゲルは評価している[82]。 19世紀には、社会進化論的観点から死刑を肯定する思想があらわれた。イタリアの医学者ロンブローゾは、犯罪者の頭蓋骨解剖・体格調査の研究により、隔世遺伝による生来的犯罪者という考え方を発表し、人為淘汰の思想にもとづく死刑の正当性を主張した。彼によれば、﹁社会のなかにはたくさんの悪い人間が散在しており、犯罪によってその性が現れてくるというのである。すなわち、そういう悪人の子孫が繁殖するというと、遺伝によって将来は犯罪人をもって充されるようになるから、社会を廓清し立派な人間ばかりにするために、人口淘汰によってこれ等の悪人を除くことが必要である。これを実行するためには、死刑はよい刑罰であって廃止すべきものではない﹂[83]。また、ロンブローゾの弟子であったエンリコ・フェリも、人為淘汰として死刑は社会の権利であり、生物進化の自然法則に合致すると主張する。彼によれば、﹁進化の宇宙的法則がわれわれにしめすところに従えば、各種生物の進歩は生存競争に不適当なものの死という不断の淘汰によるのである。…ゆえに社会がその内部に於て、人為的淘汰を行いその生存に有害な要素、即ち反社会的個人、同化不可能者、有害者を除くということは、ただにその権利であるばかりでなく、自然の法則に一致しているのである﹂[84]。刑法学における﹁イタリア学派﹂へと発展した彼らの主張は多くの批判を受けたが、従来の刑法学に実証主義的な手法を導入した点では高く評価されている。 20世紀初頭、ドイツ・ベルリン大学のヴィルヘルム・カール教授は法曹会議のなかで﹃死刑は刑罰体系の重要な要素であり﹄として人を殺したる者はその生命を奪われるというのは﹃多数国民の法的核心である﹄と主張した。またアメリカ合衆国のケンダルは、ルソーの社会契約説にもとづき、政治犯などと凶悪犯罪者とを区別することで死刑制度を肯定できると主張した[85]。死刑廃止論の系譜[編集]

日本における死刑[編集]

日本における死刑廃止論[編集]

以下の項目は、日本における死刑制度廃止派による主な廃止論である。 ●人権の更なる尊重を推奨すべきという観点からの廃止論 死刑制度は最高裁判決を鑑みても日本国内において最も人権を尊重していない刑罰であると言えるとし、近代社会において人権が、現状を超えて尊重されることは、その直接的な影響によって他者の人権が侵害される場合を除いては肯定・推奨されるとした上で、死刑の廃止が直接的な原因である具体的な人権侵害の危険性が確認できない以上、日本においては死刑廃止は推奨されるべきものである、という意見がある。 ●誤判可能性からの廃止論 現代の司法制度においては裁判官も人間であるという考え方である以上、常に誤判の可能性が存在し、生命を剥奪するという性質を持つ死刑においては、他の刑と比べ特に取り返しがつかないため、廃止すべきであるという意見がある。元最高裁判所判事の団藤重光は、自身が判決を下した死刑事件の事実認定において﹁一抹の不安︵誤判可能性)﹂が拭い去ることができないという経験から、死刑の廃止を訴えている[102]。また、実際に誤判の可能性が示されたのが、後述の1980年代における四大死刑冤罪事件︵免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件︶である。 ●国際情勢からの廃止論 EU諸国欧州協議会や国連などは、死刑廃止を推奨・推進しており、死刑執行を継続している日本に対して非難決議も出されている以上、国家政策上不利益であるという点から廃止すべきであるという意見がある。 また、死刑制度の存在を理由に死刑廃止国から逃亡犯罪人の引渡を拒絶されることがあり、日本が﹁犯罪人引渡条約﹂を締結する相手国が米国及び韓国の2カ国と極端に少ない理由のひとつともされている[103][104]。 ●国家による死刑乱用の可能性からの廃止論 時の権力者の恣意により死刑が乱用され、国民の生命が脅かされる危険性がある。 ●犯罪誘発につながることからの廃止論 ﹁死刑にしてほしいから犯罪をする﹂という者が相当数いるため、死刑があると逆に犯罪者が増える。 社会民主党は、﹁死刑制度は﹃見直す﹄べき﹂という見解を提示している。﹁刑罰のあり方についてより国民的な議論を尽くし、その間は、死刑執行を停止すべき﹂という主張を公開している[105]。 立憲民主党は死刑制度への賛否を明確にしていないが、一部の議員が死刑廃止を推進する議員連盟に所属している。日本における死刑存置論[編集]

以下の項目は、日本における死刑制度存置派による存置論である。 ●社会契約説からの存置 前述のように、啓蒙思想家のルソーやカントは社会契約説から死刑を肯定したとして、刑法学者の竹田直平は﹁人間は本来利己的恣意的な行動を為す傾向を有するので、他人からの不侵害の約束と、その約束の遵守を有効に担保する方法とが提供されない限り、何人も自己の生命や自由、幸福の安全を確保することができない﹂として社会契約の必要を説いた上で、生命を侵害しないという相互不可侵の約束を有効かつ正義にかなった方法で担保するには、違約者すなわち殺人者の生命を提供させる約束をさせることが有効であると主張し、死刑の存置を肯定した。なお前述の﹁死刑制度には﹃私はあなたを殺さないと約束する。もし、この約束に違反してあなたを殺すことがあれば、私自身の命を差し出す﹄という正義にかなった約束事がある。ところが、死刑を廃止しようとする人々は﹃私はあなたを殺さないと一応約束する。しかし、この約束に違反してあなたを殺すことがあっても、あなたたちは私を殺さないと約束せよ﹄と要求しているに等しい。これは実に理不尽である﹂という意見は、竹田が主張したものである。 ●民族的法律観念からの存置論 最高検察庁検察官検事を勤めた安平政吉は﹁社会秩序を維持する為には、悪質な殺人等を犯した犯罪者に対しては死刑しかなく他の刑罰は考えられず、それにより国民的道徳観も満足される﹂と主張した。 ●国家的秩序・人倫的維持論からの存置論 刑法学者で弁護士の小野清一郎は﹁死刑が正当なものであるかどうか、抽象的に論じがたい﹂として、抽象的に死刑を否定するのは浅見な人道主義的または個人主義的啓蒙思想に基づく主観的な見解であり、日本の政治思想は仁慈を旨としており国家的秩序と人倫的文化を維持するために絶対に必要な場合には死刑を廃止すべきであるとした上で、制度として維持する場合には適用を極度に慎重にしなければならないとし、死刑制度の存置を条件付で容認したものであるといえる(三原 2008, p. 44)。 ●犯罪抑止論 死刑存置論者である植松正は、死刑の威嚇力が社会秩序維持のために必要であると主張した。 ●特別予防論からの存置論 目的刑論とは、﹁刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つ﹂とする理論であり、刑罰の威嚇効果によって犯罪抑止を図る一般予防論と、犯罪者に刑罰を科すことによって再犯を防止しようとする特別予防論に分かれる。後者の特別予防論によれば死刑制度は﹁大抵の犯罪者は教育・矯正をすることで再犯をある程度抑止することができる。しかし死刑が適用されるような凶悪犯は、矯正不可能であり社会秩序維持のために淘汰する必要がある。そのため社会から永久に隔絶することで再犯可能性を完全に根絶する手段として死刑は有用である﹂となる。そのため、再犯させない究極の手段として死刑は容認されるというものである。なお日本の死刑制度を合憲とした最高裁判例︵最大判昭23・3・12︶は、この特別予防論を死刑制度の根拠としているが、永山事件判決は一般予防の見地からも罪刑均衡の見地からも止むを得ない場合に限り死刑適用が許されるとしており、以降の裁判例や検察官の論告でもこの表現が引用されることが多い。 ●被害者感情に応じる為に必要とする存置論 日本において、凶悪犯罪に対する世論の厳罰化傾向が強まった背景には、従来なおざりにされてきた犯罪被害者への関心が高まったことが一因とされ、遺族の応報感情を満たすことを目的として死刑存置論が主張されることがある。また死刑が執行されないと私刑[注釈 20] が増加する危険性があるとした上で、被害者の遺族を納得させるためには必要悪であるという主張がある。また存置論者は廃止論者に対して自身が犯罪被害者になることを想定しているのかと指摘することがある︵なお、1956年の銀座母娘殺し事件では廃止論者の弁護士磯部常治が妻子を殺害されてもなお死刑廃止の立場を変えなかった例があるが、岡村勲弁護士の事件に比べて、メディアなどでは取り上げられることはない︶。冤罪事件[編集]

2009年現在では、法務省は冤罪の疑いがあり再審請求中の死刑囚については、死刑の執行は法務大臣の決裁が必要であること、および、冤罪で死刑を執行した場合は無期刑や有期刑を執行した場合と比較して、非難が大きいので、法務省として明示的に宣言はしていないが、現実の運用としては、死刑囚が再審で無罪判決を受けるか、または、死刑囚が天寿を全うして死ぬまで執行しない運用をしている。 1940年代後半から1960年代にかけて静岡県内では、再審で死刑判決が破棄された島田事件のほか、上級審で死刑破棄・無罪になった幸浦事件や二俣事件といった冤罪事件が多発した。ほかにも現在も冤罪の可能性が指摘されている袴田事件もすべて静岡県であり、全国的に見ても冤罪が多発している。この背景には静岡県警の紅林麻雄警部︵1908年-1963年、本人は発覚直後に病死したため県警本部長表彰はされたが、刑事責任には問われていない︶が拷問による尋問、自白の強要によって得られた供述調書の作成によって﹁事件解決﹂を図ったためであり、また﹁自白﹂に沿った証拠品の捏造まで行ったことが明らかになっている。この手法が同県警内部でこのような捜査手法がもてはやされ、他の警察署でも行われたのが冤罪多発の一因だといわれている。なお、強要により得られた自白は憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項により証拠能力が否定されるとはいえ密室での取調べにおける自白の強要を公判で明らかにすることは必ずしも容易ではなく、思い込みによる捜査ミスによる冤罪の発生は完全には否定できないといわれている。 実際に21世紀に入っても死刑求刑にたいし証拠不十分で無罪になった北方事件や、死刑適用事件ではないが、被告人が抗弁をあきらめて有罪になりかかった宇和島事件や、捜査や裁判当時の科学鑑定の精度の低さにより真犯人と誤認され有罪判決を受けたが、服役中に科学鑑定の精度が向上し冤罪が判明した足利事件や、服役後に真犯人が判明した氷見事件が発生しており、科学的捜査手法が発達した現在も人が犯罪捜査を行う以上、このような冤罪事件は散発的に発生しており、冤罪による死刑執行あるいは獄中死の危険性は完全に否定できないといえる。ただし、関係者に面識がない場合の強姦殺人事件においてDNAの照合などは証拠として決定的であり、これによって無実が証明され釈放された例があるだけでなく、この証拠によって有罪が確定した場合の冤罪の可能性は極めて低い。 また冤罪ではないにしても裁判の事実認定に誤りがあったために、主犯が処刑を免れ従犯を処刑にした誤判は実際に存在する。1946年に奈良県内で発生した強盗殺人事件では﹁主犯﹂とされた者が処刑されたが、懲役刑で服役した﹁従犯﹂が1958年に実業家として成功していた本当の主犯を恐喝して逮捕されたために、ただの見張りを主犯にでっち上げていた真相が発覚した実例[106] などがあるという。古谷惣吉連続殺人事件では、最初の2件の強盗殺人では共犯を﹁主犯﹂と誤判して死刑が執行され、﹁従犯﹂と誤認した古谷が出所後に8人も殺害した事件があった。古谷がこの事件で逮捕起訴[注釈 21] されたのは﹁主犯﹂処刑後であり、懲役10年の刑期出所後の一ヶ月で8人も殺害していた。そのため﹁主犯﹂と誤判された者の死刑が執行されずに本当の事実関係が明らかになっていれば、後の8人が殺害されることも防げたはずだと批判された。また1946年に発生した福岡事件では殺害された中国人被害者の関係者による傍聴人の存在が事実認定に影響を与え、犯行現場にいなかった第三者を主犯として処刑にしたとの批判も現在も根強くある。 現実問題として、冤罪︵傷害致死だとして事実誤認を理由にする場合もある︶の疑いがあるとして再審請求している死刑囚の死刑執行[注釈 22] が避けられる傾向にある。 刑事訴訟法の475条は﹁確定から6カ月以内に法務大臣が死刑の執行を命令し﹂とあるため、死刑執行は死刑判決確定後6ヶ月以内に執り行わなければならないのに現実は違うとの批判もあるが、実際には法務当局が死刑執行命令の検討を慎重に行っている為であるとされる。また同法475条2項但し書に﹁上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない﹂とあり、再審請求中もしくは恩赦出願中または共犯が逃亡中の死刑囚は、死刑執行までの半年間に算入しないとの規定があるため、執行が猶予される傾向にある。 2000年ごろまで原則的には死刑確定順に死刑が執行されていたが、組織犯罪では共犯者が逃亡中や未確定である事例︵連合赤軍事件・三菱重工爆破事件︶や冤罪を訴えて再審請求中の者、もしくは闘病中の者は除外され、事実関係に争いがなく死刑判決を受け入れ支援者もなく外部との連絡もない﹁模範死刑囚﹂が先に執行が行われているという指摘がある[107]。東京拘置所の収監されていた死刑囚︵2008年獄死︶の著書[108] によれば、1983年に練馬一家5人殺害事件で1996年11月に死刑が確定した死刑囚は、拘置所側から﹁自身のため﹂と説得され、支援者への面会を一切拒否するようになり、看守に対して丁寧かつ謙虚な態度で接していたという。早期の死刑執行を望んだためか、はたまた死刑回避を望んだためかは今となってはわからないが、確定5年後の2001年12月に死刑執行が行われた。なお、この著者は仲間と一緒に1984年に3人を残虐な手口で殺害した元警察官であり、1993年に上告を取り下げて死刑が確定したが、前述の練馬の元死刑囚よりも早く死刑が確定していながら、死刑執行されることなく[注釈 23]、何冊かの著作物を出版しているほどである。そのため、法務省の次の死刑執行対象者の選定基準に公開されていない基準があると推測されている。死刑執行が行われない場合には事実上の仮釈放のない終身刑となり、服役中に獄死した死刑囚も多数存在する。 なお、死刑執行後に冤罪が明らかになった場合、刑事補償法第3条第3項は被執行者遺族に対して3,000万円以内の補償を行うと規定しており、さらに本人の死亡で財産上の損失が生じた場合と認められる場合には﹁損失額+3,000万円﹂以内の額とされているが、この金額は犯罪被害者遺族に支払われる金額と同じである。死刑の是非に関する意見[編集]

過去には法務省内でも死刑の存廃やあり方などを議論してきた経緯がある。1970年2月3日には、法制審議会、刑事法特別部会が死刑の存続について審議をとりまとめ、死刑存続の結論を出した[109]。また、2010年7月、日本の法務大臣の下に﹁死刑の在り方についての勉強会﹂[1] が設けられ、2012年3月、その取りまとめ報告が公表された。当初は、死刑囚に死刑の執行をどのように知らせるか、また死刑の執行の情報をどこまで公開するかも議論される予定であったが、議論は尽くされたとする法務大臣小川敏夫によって勉強会は10回の会合をもって打ち切られた。国連機関の勧告[編集]

2008年5月には国際連合の国連人権理事会が日本の人権状況に対する定期審査を実施[110] したが、このなかで欧州を中心に12ヶ国が日本政府に対し、死刑執行停止や死刑制度の廃止などを求めた。 これは前述のように国連総会で死刑執行の一時停止を加盟国に求める決議が採択されたにもかかわらず、日本で7人が死刑執行された状況を踏まえ、死刑制度廃止を訴える英仏などが説明を求めた。これに対し、日本代表は﹁国民世論の多数が極めて悪質な犯罪については死刑もやむを得ないと考えている﹂と指摘し、﹁国連総会決議の採択を受けて死刑執行の猶予、死刑の廃止を行うことは考えていない﹂との立場を表明した。人権理事会は日本に死刑制度の廃止を勧告する人権状況の改善を求めた審査報告をまとめている。 また、国連の自由権規約人権委員会は、2008年10月30日に5回目となる対日審査・最終見解を公表した。その中で、国民世論の支持を死刑制度の存置の根拠としている点について﹁政府は国民に廃止が望ましいことを知らせるべきだ﹂と主張。さらに﹁世論調査に関係なく死刑制度の廃止を検討すべきだ﹂との改善勧告を行った[111]。国際的人権団体の報告[編集]

2009年9月、ロンドンに本部を置く国際的な人権団体アムネスティ・インターナショナルは、日本の死刑囚は独房に入れられ精神病に追いやられるような非人間的な扱いを受けており、そのために重い精神病を患った死刑囚に対して死刑執行を行うことは国際法に反している、と主張している[112]。日本で新政権を担うことになる民主党に、死刑囚を精神病に追い込むような、閉ざされた明かりも無い独房に閉じ込めることがないよう改善を求めている。2018年7月6日にオウム真理教の教祖麻原彰晃をはじめとするオウム元幹部13人が死刑執行されたときに﹁処刑は正義の実現にはなりえない。[113]﹂と声明を出した。アムネスティは国連のようなダブルスタンダードを用いず、すべての死刑執行に対して一応の声明を出している。ただし、イギリスは死刑はなくとも暗殺は目立ち[114]、なおかつ終身刑が下される﹁テロに屈する﹂国の一つであることに留意する必要がある。世論調査[編集]

日本では、政府の総理府︵現在の内閣府︶が5年毎︵平成時代以前は不定期︶に実施している世論調査において死刑制度に関する調査が行われている。以下は2019年の調査結果である。 ●﹁死刑制度に関して、このような意見がありますが、あなたはどちらの意見に賛成ですか﹂︵2019年11月内閣府実施﹁基本的法制度に関する世論調査﹂から引用︶ ●︵ア︶死刑は廃止すべきである‐9.0% ●︵イ︶死刑もやむを得ない‐80.8% ●わからない・一概に言えない‐10.2% このうち、﹁死刑もやむを得ない﹂と答えた者に﹁将来も死刑を廃止しない方がよいと思いますか、それとも、状況が変われば、将来的には、死刑を廃止してもよいと思いますか。﹂との設問を設け、以下の結果となった。 ●︵ア︶将来も死刑を廃止しない‐54.4% ●︵イ︶状況が変われば、将来的には、死刑を廃止してもよい‐39.9% 全員に﹁もし、仮釈放のない﹁終身刑﹂が新たに導入されるならば、死刑を廃止する方がよいと思いますか、それとも、終身刑が導入されても、死刑を廃止しない方がよいと思いますか。﹂との質問を設け、以下の結果となった。 ●﹁廃止しない方がよい﹂-52.0% ●﹁廃止する方がよい﹂-35.1% ●わからない・一概には言えない-12.8% 以上の結果から、法務省は世論調査では国民の8割以上が死刑存置に賛成していると主張している。過去には日弁連などが政府の世論調査には設問の表現に偏りがあり、死刑賛成に誘導されやすい世論調査と強く非難し、情報公開が進めば死刑存置に反対している国民が多く存在するはずであると主張していたが[115]、批判を受け設問を単純化した2014年からの調査でも日本国内の死刑容認論の根強さが浮き彫りになっている[116]。 以後、日弁連は﹁死刑廃止が必ずしも国民世論の少数になるとは限らない。﹂[117]と現状の世論については存置が多数派である事を程度認めてるが、他国では世論では死刑支持率が高いなか死刑を廃止したのだから日本も世論調査の結果は死刑存置の理由にはならないと主張している[118]。法曹関係者の意見[編集]

一般人に対する世論調査では死刑に対し支持する割合は高いが、刑事司法関係者を対象にした調査では法学研究者や弁護士の過半数が死刑反対である一方で検察官や警察官は多数が死刑賛成である[119] という。これは弁護士が犯罪加害者を擁護する職種であるにたいして警官や検察官は犯罪加害者を追求および糾弾する立場にあるとともに、弁護側と違い被害者遺族の立場を取ることを考えれば当然である。法学者の場合には死刑が根本的には人権の侵害であるという事実があるため死刑反対派となる傾向が高いが、無論、法学者のなかにも死刑制度を存置すべきだと主張する者も少なくない。また死刑に反対することを理由に検察官を止めて弁護士になった元検事[120]、死刑判決をしたくないという理由で民事裁判のみを希望する裁判官[121] も存在する。その一方で死刑囚処遇を担当していた刑務官の中には死刑制度に疑問を呈している者も少なくない[注釈 24]。死刑存置論者の国会議員の意見[編集]

日本の国会議員に死刑存置の立場の議連はないが、これは日本は制度として死刑制度が存置されており、現状維持すればいいため、あらたに運動すべき必要がないためである。なお、昭和時代に検討されていた改正刑法草案では死刑の適用される犯罪を現行刑法よりも狭めることになっていた。この節の加筆が望まれています。 |