活字

| シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 印刷の歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

概説[編集]

活版印刷を行うための凸型の字型のことであり、金属などの直方体︵四角柱︶のひとつの面に文字の形︵字形︶を左右反対に浮き彫りにしたもの。浮き彫りされた文字にインクがのせられ、紙に圧力をかけて押しつけられることで、文字が紙に印刷される。 種類 古くは木製であったが、後に金属製が主流になった。木製の活字の場合は彫刻刀で彫って作られる。金属製の場合は、彫る方法と鋳造する方法の2通りがあるが、鋳造では一度母型を作ると大量に複製が作れ利便性が高いため、ほとんどが鋳造である。近・現代の金属製のものは、一般に、鉛を主成分にスズ、アンチモンを加えた3元合金で鋳造してつくる[2]。一般には鉛73~87%、スズ1~7%、アンチモン12~20%の三元合金が選ばれているが、この割合が選ばれるのは、低融点で、溶融した際の流動性・鋳造後の型離れがよく、活字の鋳造がしやすいからである[3]。→#種類 歴史 活字は古いものでは宋の慶暦年間 (1041年~48年) に畢昇 (ひっしょう) が膠泥を利用してつくったものに遡ることができると言われており[2]、現存する最古の活字による印刷物として北宋崇寧年間(1102年-1106年)の﹁観無量寿経﹂がある。ヨーロッパではドイツのヨハネス・グーテンベルクによって鉛合金を用いた金属活字が1445年頃にマインツで実用化され、これが近・現代の活字の基礎となっている[2]。→#歴史 活字の大きさ 活字の﹁文字の大きさ﹂は、欧米では﹁point ポイント﹂という単位で示す。省略形は﹁pt﹂で表記する。たとえば﹁16pt︵16ポイント︶﹂﹁20pt︵20ポイント︶﹂などと言う。0.3514mmを1ポイントとする[4]。一般の書籍の印刷物では、最小は4ポイント、最大は36ポイントが用いられる[4]。 日本では古くから﹁号数﹂で大きさを表す方式があったが、日本でも欧米同様に﹁ポイント﹂で示す方式にほぼ統一されてきている[4]。 横幅 欧米の活字の文字面の横幅は、文字の種類、一文字ごとに異なる。例えば﹁a﹂と﹁i﹂では文字の横幅が異なり、活字の横幅も文字ごとに異なる。それに対して、日本語の活字の場合は、基本的に、全て正方形の文字面を持っていて、同一ポイント数ならば横幅も同じである。 高さ 金属活字の﹁高さ﹂、つまり柱状体︵直方体︶の﹁長さ﹂は、基本的に規格によって統一されている。それによって、さまざまな文字の活字を組み合わせた時に、印刷面がすっきりと揃うようになっている。もしも活字の﹁高さ﹂が不ぞろいであると、組版した版面に凹凸が生じ、紙に押しつけられる圧にばらつきが生じ、印刷にムラが生じてしまう。ただし、日本ではJIS︵日本工業規格︶では23.45ミリメートルと定めていたのにもかかわらず、実際には各社で異なっていて、高さが23.32mmのものもあれば、23.45mmのものもあった[3]。→#活字の大きさ 複数文字がひとつになった活字

- 使用法

活字を実際に活版印刷で使用する場合は、通常、印刷所の中に組版(くみはん)作業を行う場所があり、そこに活字が多種類、整然と並べられた棚があり、組版職人は、まず原稿に書かれている文章(=テキスト)を見て、手作業で、活字を一文字一文字 活字の棚から見つけて 拾うようにして手元の容器に集め、それを木製の枠などの中に並べてゆき、並べ終ったら楔(くさび)状の器具を挟んで活字群をしっかりと固定するという作業を行う。活字が多数 組まれたものを「活版」という。活字が多数集まった状態のものにインクをのせて、紙などに圧をかけて押しつけることで 文章が紙に印刷される(つまり、活版印刷が行われる)。

- 使用が減った経緯

活字は戦前から1980年代まで非常にさかんに用いられ、書籍の本文(文章)の印刷と言えばほとんど全てが活字を用いた印刷だった。印刷物の発行が必要な場合は、一般の企業でも社内書類印刷のためそういった印刷所へ出向いて発注しており、活版印刷は裕福な業界だった。

しかしその後、写植や写真植字機(主にオフセット印刷を組み合わせる方法)が登場したことで、小規模な印刷所でのみ活版印刷は使用され続けた。

さらに、1980年代後半~1990年代から2000年代までの10年間に、DTPソフトウェアとレーザープリンターが開発され比較的安価に販売され、それらを組み合わせてオフセット印刷などで使用する方法が普及一般化すると、オフィスでも簡単な製版印刷が即時可能になり、印刷業界全体でも当然DTP化された。社会全体のその流れに対応できなかった活版印刷業は、ほとんどが廃業を余儀なくされ、活字はほぼ使われなくなった。

現在では特殊な用途でのみ、細々と使われているにすぎない。

種類[編集]

種類と製造法について解説する。

活字は製造手法で分類すると、大きく彫刻活字と鋳造活字に二分される。 材質で分類すると、金属活字、木活字(木製活字)、(および初期にわずかに用いられた 陶製活字)に分類される。

彫刻活字が先に開発され、鋳造活字は後からできた。彫刻活字ではできなかった「全く同じ形の文字を大量に製造する」ことが鋳造活字によって可能となり、活版印刷をより実用的なものとした。

彫刻活字[編集]

彫刻活字は、あらかじめ用意してある駒に印字したいものを彫ることによって活字を作るものである。彫れればなんでもよいのであるから、さまざまな材質の活字があった。最も古い活字であるといわれる膠泥活字は陶器製だったとされる(カーター・グッドウィッチ)。そのほか金属のものも中にはあったが、ほとんど木に彫ったものである。木活字は、容易に制作できたことから、金属活字主体の印刷現場においても、特殊な用途(見出し用巨大活字・作字など)で用いられることがあった。

木活字[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

鋳造活字[編集]

鋳造活字は高麗で始まったとされている。高麗の銅活字は、銭の鋳造技術を転用したと考えられており、父型を作り砂型を取って、そこに銅を流し込んで作ったと見られる(百瀬)。グーテンベルクが開発したものは、作った父型をまた金属に打ち込んで母型とし、それを枠にはめて鉛・アンチモン・錫の合金を流し込んで作る、パンチ法と呼ばれる手法であった。グーテンベルクの独創はこの合金の発明にあったといわれる。

パンチ法[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

母型となる材料に直接打ち付けるので、父型には相応の強度が求められる。漢字など、画数が多く線の細くなる文字にはあまり適していない。

電胎母型法[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

電気が通るようにカーボンブラックを加えた蝋で父型を型取りし、さらに銅の電鋳によって2回型取りを行い、母型を得る。造形の細かい父型でも精密に型を取れるようになり、また父型の素材に、比較的軟らかく彫りやすい材質を選べるようにもなった。右の画像で文字周辺とそれ以外で色が違うのは、銅の母型を「マテ材」と呼ぶ真鍮材にはめ込んでいるため。

ベントン法[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

活字よりも大きく描いた原図を機械で小さく精密に写し取ってマテ材に直接彫刻し、母型とするもの。一つの原図から様々なサイズの母型を作れるようになり、活字のサイズに合わせた多数の父型を制作する必要がなくなった。

自動活字鋳造機[編集]

●鉛、錫、アンチモンを成分とする活字合金を溶融して活字を鋳造する機械である。1885年、アメリカのヘンリー・バースが世界初の特許を取得した。なお、日本国内では、1950年代から、国内の新聞社において漢字テレタイプ︵通称﹁漢テレ﹂︶と呼ばれるシステムが利用されていた。この節の加筆が望まれています。 |

歴史[編集]

中国・朝鮮[編集]

ヨーロッパ[編集]

近代活版印刷技術はヨハネス・グーテンベルクによって1445年頃、ドイツのマインツで一応の完成をみた。すなわち、 (一)鋳造しやすい鉛合金︵活字合金︶の活字材料 (二)正確で生産性の高い活字鋳造技術 (三)金属活字に適した印刷インキ (四)葡萄絞り機を元にした平圧印刷機 の開発である。この技術はまたたく間にヨーロッパ中に広がった。 グーテンベルクは本というものの新しい概念を追求したのではなく写本の再現につとめたため、彼の作った活字は、ブラックレターとかゴシック体と分類される、写本に使われる黒みの強い書体であった。﹃グーテンベルク聖書﹄を誤って写本として分類した図書館も存在する。 やがて単なる手書きの再現ではなく、印刷の特性に合わせた書体が生み出されるようになり、イタリアでニコラス・ジャンソンによってローマン体が作られるなど、さまざまな活字書体が生み出された。グーテンベルク活字の改良[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

日本[編集]

キリシタン版・古活字版[編集]

江戸時代[編集]

江戸初期には盛行した木活字印刷であるが、その後、版本の主流は、活字ではなく版木による整版印刷本に移り変わる。これは、漢字を多用する日本語表記が、印刷に際して組み直しの時間と手間が掛かり増刷の度に校正を伴うなど、利便性とコストにおいて劣勢であったことに起因する。一方の整版印刷は、刻工の手で板木を彫るにはコストと手間がかかっても増刷が容易であり、版木を蔵する︵蔵版する︶ことによって、版権も容易に維持できるなどのメリットが大きかった。 ただし、そのような状況の中でも、幕末までの間、木活字による印刷出版は主流とはならなかったものの継続された。そのような木活字本を、江戸初期の木活字版と区別するために、近世木活字本と呼びならわしている。また、幕末には、この近世木活字版による出版は、個々の出版部数は百部以下と少数であったが、一部では非常に盛行した。その理由は、今日の私家版や自費出版に相当するような印刷物を出版するのに、木活字版が適していたことによる。 増刷を行なわない場合に限れば活字版は経済的であり、また整版に比べて多少歪な文字の並びになったり、凹凸によって文字ごとの濃淡ができたとしても、小部数の出版には木活字版は適していた。当然それらの版本は、一般の書肆が関与した町版とは異なり、写本と同様の流通をしていた。また、その特徴として、小部数の発行であったことから、幕府公儀の許可を得なくても出版することが可能であった。そのため、堂々と書肆の手を経て出版できない類いの思想性を帯びた図書などが、木活字版として出版された。一方、このような形態で出版されたため、公儀の許可を得るための奥付も附されていないのが、近世木活字本の特徴となっている。それ故、﹁無届内証﹂による板行という呼び方もされていた。近代[編集]

幕末期、鎖国下の日本では、外国との交流の気運が高まり、さまざま形で西ヨーロッパの技術を移入しようという試みがなされた。活字もまた同様で、大鳥圭介、島霞谷、本木昌造らが試行し、一定の成果を得た。ヨーロッパにおける東洋学のなかで、日本語活字が製造されもしている。 ジェームス・カーティス・ヘボンは和英辞典の出版を考えたが、日本では印刷できずに中国上海に渡り美華書館で印刷した︵﹃和英語林集成﹄1867年出版︶。そのとき、岸田吟香の字をもとにして片仮名活字が作られた。 本木昌造は、しかし、欧文活字をわずかに鋳造するのに成功したのみで日本語活字はできていなかった。そこで、フルベッキの紹介にあずかり、当時上海にいたウィリアム・ギャンブル︵日本ではガンブルと表記されることが多い︶を招聘し、文字の細部まで高い再現性を持つ電胎母型法などを教授された。初期の本木らの活字はギャンブルが将来した美華書館の明朝体活字をそのまま複製したものに過ぎなかった。本木らのグループは、日本語を印行するために仮名文字を整備し、やがて築地活版製造所として会社組織を組みしていき、活字市場を覇することとなった。 その後、築地活版の活字を購入し、そこから自らの活字にしていく動きが出た。その主たるものが秀英舎︵現在の大日本印刷︶の活字であり、これは築地体と並んで金属活字の二大源流と呼ばれるようになっていく。 ﹁東京築地活版製造所﹂ 鉛製活字製造の始祖である本木昌造︵1824 - 75︶の高弟、平野富二︵1846 - 92︶が、師の許諾を得て明治6年︵1873︶に創業した活版製造印刷所。その製造活字は﹁築地の文字﹂と称せられ、全国の印刷所に普及。36年︵1903︶には、9ポイント活字を始めて紹介した。金属版の絵あり。 — 清水晴風著﹃東京名物百人一首﹄明治40年8月﹁東京築地活版製造所﹂より抜粋[11]

現代[編集]

戦前戦後を通して活版印刷業は高給の部類であったが、写真植字︵写植︶と、DTP︵デスクトップ・パブリッシング︶化などの時代の流れは、活字の衰退に決定的なものとなった。 デジタル製版が可能になり一般化した1990年代の10年間は活版印刷が絶滅期と言えるほど激減した時期であり、多くの写植印刷会社や店舗が、DTPやIT化に対応した印刷業への変化に対応できず、撤退や廃業した。 現在の日本では、活版印刷は絶滅に近い存在であり、名刺・はがきなど、おもに活版の風合いを好む顧客からの注文により印刷する極一部の印刷業者はあるものの、本1冊分の印刷を行うような印刷会社はほとんどない。 金属活字が摩耗、破損、もしくは紛失した際に、それを鋳造で作る金属活字の母型も、母型を作る職人がほとんど途絶えたため新規に作ることが出来ず、普段は金庫に厳重に管理され、大変に貴重、かつ高価な存在となっている。活字の大きさ[編集]

活字はそれぞれが特有の大きさを持っている。活字は並べるためにその並べる方向に大きさが斉一でなければならないが、複数の大きさの活字群︵フォント︶を扱うなかで、次第に規格として整備されていった。システムをなさないもの[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

ポイント活字[編集]

号数活字[編集]

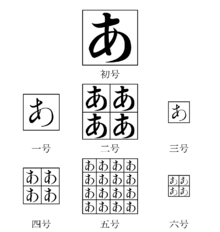

本木・平野系の活字システムに基づく日本独自の体系である。初号から八号までの9種類のサイズからなる。

初号(米式42ポイント相当)、一号(旧一号27.5ポイント相当・新一号26.25ポイント相当)、三号(旧三号16ポイント相当・新三号15.75ポイント相当)の3種の文字サイズを基準に、それぞれの寸法の1/2を繰り返す体系である。

号数とサイズの関係が直感的に分かりづらい難点があるものの、サイズの大きい初号活字などは元から書体が太くデザインされているため、主な用途である見出し文字に適しているといった特徴があり、印刷所では号数活字の間をポイント活字で補う形で併用した。

公文書や明治期の雑誌本文などで広く用いられた五号活字(10.5ポイント相当)の振りがな用として1/2の大きさの七号活字(5.25ポイント相当)が用いられ、七号に近似の大きさの5.5ポイント活字の英称"ruby"(ルビー)にちなんで振りがなを「ルビ」と呼ぶ慣例が生まれた。

明治期から1960年代までは旧号数が全国共通で使われていたが、1962年(昭和37年)、トタン罫活字の厚みに相当する「五号の1/8」を基準にした新規格(新号数)が日本工業規格として制定され、その後も旧号数を使い続けた印刷所が多かった関東地方を除き、大半の地方で切り替えられた。

| 号数活字(旧号数、1967年以前) | |||

|---|---|---|---|

| 初号 (42pt) |

二号 (21pt) |

五号 (10.5pt) |

七号 (5.25pt) |

| 一号 (27.5pt) |

四号 (13.75pt) |

||

| 三号 (16pt) |

六号 (8pt) |

八号 (4pt) |

|

| 号数活字(新号数、1967年以降) | |||

|---|---|---|---|

| 初号 (42pt) |

二号 (21pt) |

五号 (10.5pt) |

七号 (5.25pt) |

| 新一号 (26.25pt) |

新四号 (13.125pt) |

||

| 新三号 (15.75pt) |

新六号 (7.875pt) |

新八号 (3.9375pt) |

|

※ポイントは米式による相当値

号数制の由来[編集]

「号数」の由来については明治末期から大正にかけて、本木が曲尺を単位に策定したものといわれていた。のち印刷研究家・労働運動家の三谷幸吉(1886-1941)が「鯨尺の一分を基準単位として本木がその策定した」と記して以来、活字に関する書籍ではその説に従って記述されてきた。

しかし書体設計者の小宮山博史らによる実際の印刷物の比較検討によって、当初の号数活字は美華書館の明朝活字の流用であったことが明らかになっており、号数制についても美華書館が大きい順に呼び習わしていたものを本木らが固定化した可能性が高いとみられている。

号数と美華書館での活字サイズとの対応は以下のとおり(『活版見本』)。

| 号数 | 美華書館呼称 |

|---|---|

| 初号 | Four line small Pica |

| 一号 | Two line English |

| 二号 | Two line small Pica |

| 三号 | Two line Brevier |

| 四号 | English |

| 五号 | Small Pica |

| 六号 | Brevier |

明治期の文壇において雑誌掲載時の活字の大きさは作家のポジションや原稿料と直結する問題であり、活字の大小を巡ってしばしばトラブルの種になった[12]。