地方病 (日本住血吸虫症)

表示

本項で解説する地方病︵ちほうびょう︶は、日本住血吸虫症︵にほんじゅうけつきゅうちゅうしょう︶[† 1]の山梨県における呼称であり、長い間その原因が明らかにならず、住民らに多大な被害を与えた感染症である。ここではその克服・撲滅に至る歴史について説明する。

﹁日本住血吸虫症﹂とは、﹁住血吸虫科に分類される寄生虫である日本住血吸虫︵にほんじゅうけつきゅうちゅう︶の寄生によって発症する寄生虫病﹂であり、﹁ヒトを含む哺乳類全般の血管内部に寄生感染する人獣共通感染症﹂でもある[3]。日本住血吸虫はミヤイリガイ︵宮入貝、別名‥カタヤマガイ︶という淡水産巻貝を中間宿主とし、河水に入った哺乳類の皮膚より吸虫の幼虫︵セルカリア︶が寄生、寄生された宿主は皮膚炎を初発症状として高熱や消化器症状といった急性症状を呈した後に、成虫へと成長した吸虫が肝門脈内部に巣食い慢性化、成虫は宿主の血管内部で生殖産卵を行い、多数寄生して重症化すると肝硬変による黄疸や腹水を発症し、最終的に死に至る[3]。病原体である日本住血吸虫については﹁日本住血吸虫﹂を、住血吸虫症全般の病理については﹁住血吸虫症﹂を参照のこと。

病名および原虫に日本の国名が冠されているのは、疾患の原因となる病原体︵日本住血吸虫︶の生体が、世界で最初に日本国内︵現‥山梨県甲府市︶で発見されたことによるものであって、決して日本固有の疾患というわけではない。日本住血吸虫症は中国、フィリピン、インドネシア[† 2]の3カ国を中心に年間数千人から数万人規模の新規感染患者が発生しており、世界保健機関 ︵英語: World Health Organization、略称‥WHO︶[5][6]などによって2018年現在もさまざまな対策が行われている[7][8][9]。

日本国内では、1978年︵昭和53年︶に山梨県内で発生した新感染者の確認を最後に、それ以降の新たな感染者は発生しておらず、1996年︵平成8年︶の山梨県における終息宣言をもって、日本国内での日本住血吸虫症は撲滅されている[10][11][† 3]。

日本国内における日本住血吸虫症の流行地は水系毎に大きく分けて次の6地域だった[13]。

(一)山梨県甲府盆地底部一帯。

(二)利根川下流域の茨城県・千葉県[† 4]、および中川流域の埼玉県、荒川流域の東京都のごく一部[† 5]。

(三)小櫃川下流域の千葉県木更津市・袖ケ浦市のごく一部[15]。

(四)富士川下流域東方の静岡県浮島沼︵富士川水系に含まれる現‥沼川︶周辺の一部[† 6]。

(五)芦田川支流、高屋川流域の広島県福山市神辺町片山地区、および隣接した岡山県井原市のごく一部[† 7]。

(六)筑後川中下流域の福岡県久留米市周辺および佐賀県鳥栖市周辺の一部。

日本国内では以上の6地域にのみかつて存在した風土病であり[18][19][20]、上記のうち、甲府盆地底部一帯、広島片山地区、筑後川中下流域の3地域が日本住血吸虫症の流行地として特に知られていた。中でも甲府盆地底部一帯は日本国内最大の罹病地帯[† 8]︵以下、有病地と記述する︶であり、この病気の原因究明開始から原虫の発見、治療、予防、防圧、終息宣言に至る歴史の中心的地域であった。

当疾患の正式名称は、日本住血吸虫症 (Schistosomiasis japonica)[21]、ICD-10 (B65.2)[22]であるが、山梨県では官民双方広く一般的に﹁地方病﹂と呼ばれている。原因解明への模索開始から終息宣言に至るまで100年以上の歳月を要するなど、罹患者や地域住民を始め研究者や郷土医たちによる地方病対策の歴史は、山梨県の近代医療の歴史でもある。

この項目では﹁甲府盆地における地方病撲滅の経緯﹂を記述する。筑後川流域での根絶までの経緯は﹁筑後川#日本住血吸虫症の撲滅﹂を参照。全体の時系列は﹁#年表﹂も参照のこと。

地方病︵日本住血吸虫症︶により腹水がたまった重症患者。

この疾患がいつから山梨県で﹁地方病﹂[† 9]と呼ばれるようになったのかを明確に記したものはない。しかし明治20年代︵1887-1896年︶の初め頃には、甲府盆地の地元開業医の間で﹁地方病﹂と称し始めていた[24]ことを各種資料文献などで確認することができる[25]。

医学的に﹁日本住血吸虫症﹂と呼ばれるようになったのは、病原寄生虫が発見され、病気の原因が寄生虫によるものであると解明されてからのことである。しかし山梨県内では病原解明後も今日に至るまで、﹁地方病﹂という言葉は一般市民はもとより行政機関等においても使用され続け定着しており、一般的には風土病を指す﹁地方病﹂という言葉は﹁日本住血吸虫症﹂を指す代名詞と化している。

腹部が大きく膨らむ特徴的な症状から古くは、水腫脹満︵すいしゅちょうまん︶、はらっぱり、などと呼ばれていた﹁地方病﹂は、以下に示す史料文献中の記述により、少なくとも近世段階にはすでに甲府盆地で流行していたものと考えられている[26]。

﹁積聚の脹満﹂と書かれた﹃甲陽軍鑑﹄品第五十七の一部。

﹃底本前田育徳会尊経閣文庫﹄。

酒井憲二解題[27]。

﹃武田二十四将図﹄︵武田神社所蔵品︶に描かれた小幡昌盛︵小幡豊後 守︶。下から2列目の最右に描かれた人物。

近世初頭︵安土桃山時代から江戸時代初期︶に原本が成立したとされる、全五十九品︵章︶からなる兵書である﹃甲陽軍鑑﹄品第五十七の文中において、甲斐武田氏が織田信長に攻められ凋落していく際、武田家臣の小幡昌盛︵小幡豊後守︶はしかし重病のため従軍できず、同輩の土屋昌恒を通して主の武田勝頼の下へ永訣の暇乞いに来る場面があるが、同文中の小幡の症状について﹁積聚の脹満︵しゃくじゅのちょうまん︶﹂と記述されている。積聚︵しゃくじゅ︶とは腹部の異常を指す東洋医学用語であり、脹満︵ちょうまん︶とは同じく腹部だけが膨らんだ状態を意味している。﹁積聚の脹満﹂とはつまり、腹部の病気によって腹が膨らんだ状態を描写したものである。さらに、籠輿︵かご︶に乗って主君である勝頼の下へ出向いているのは、この時すでに昌盛が歩くことすらできなくなっていたからであると考えられ、これらの記述内容は典型的な地方病の疾患症状に当てはまるとされる[28]。以下がその文である。

甲陽軍鑑、品第五十七

…次に、小幡豊後守善光寺前にて土屋惣蔵を奏者に憑︵たのみ︶、御目見仕、

豊後、巳の年︵1581年・天正9年︶霜月より煩︵わずらい︶、

積聚の脹満 なれ共、籠輿に乗今生の御暇乞と申。

勝頼公御涙を流され、か様に時節到来の時、其方なども病中是非に及ばず候と御下さるゝ……

これは、天目山の戦い直前の天正10年3月3日︵ユリウス暦1582年3月26日[29]︶、勝頼一行が本拠の新府城での防衛を諦め、岩殿城での防衛戦へ向かう途中に立ち寄った、甲斐善光寺門前での出来事を記したものであり、小幡豊後守︵小幡昌盛︶はこの3日後に亡くなっている。この﹃甲陽軍鑑﹄のくだりが地方病の症例に似ている、とする見解があり、その説に従えば、これが地方病を記録した最古の文献とされる[26][30][31][32]。

﹁甲斐の中郡には水腫多く ﹂と、書かれた﹃翻訳断毒論﹄の一部。

水腫脹満の薬 ﹃通養散﹄の広告。明治末頃。

地方病に罹患した患者の多くが初期症状として発熱、下痢を発症するが、初期症状だけの軽症で治まるものもいた。しかし感染が重なり慢性になった重症の場合、時間の経過とともに手足が痩せ細り、皮膚は黄色く変色し、やがて腹水により腹部が大きく膨れ、介護なしでは動けなくなり死亡した[36]。

今日の医学的見地に当てはめると、肝臓などの臓器に寄生虫︵日本住血吸虫︶の虫卵が蓄積されることによる肝不全から肝硬変を経て、罹患者の血管内部で次々に産卵される虫卵が静脈に詰まって塞栓を起こすことにより、逃げ場を失った血流が集中する門脈の血圧が異常上昇する。その結果門脈圧亢進症が進行、それに伴い腹部静脈の怒張︵メデューサの頭, caput Medusae︶および腹腔への血漿流出による腹水貯留を起こし、最終的に食道静脈瘤の破裂といった致命的な事態に至る。これら種々の合併症が直接の死因である[3][37]。また、肝硬変から肝臓がんへ進行するケースも多く、さらに肝臓など腹部の臓器だけでなく、血流に乗った虫卵が脳へ蓄積する場合もあり、片麻痺、失語症、痙攣などの重篤な脳疾患を引き起こすこともあった[38][39][40]。

甲斐国︵現‥山梨県︶の人々は、腹水が溜まり太鼓腹になったら最後、回復せず確実に死ぬことを、幼い頃から見たり聞いたりしていた。また、発症するのは貧しい農民ばかりで、富裕層には罹患・発症する者がほとんどなかった[41]ことから、多くの患者が医者に掛かることなく死亡したものと推察されている。地方病の感染メカニズムを知識として知ることのできる現代の視点から見れば、農民ばかりが罹患した理由も明らかである。しかし、近代医学知識のなかった時代の人々にとっては原因不明の奇病であり、小作農民の生業病、甲府盆地に生まれた人間の宿命とまで言われていた。

やがて幕末の頃になると、甲府盆地の人々の間でこの奇病に因んだことわざが生まれた。

●水腫脹満 茶碗のかけら

この病に罹ると、割れた茶碗同様二度と元の状態に戻らず、役に立たない廃人になり世を去る[42]、という意味である。

●夏細りに寒痩せ、たまに太れば脹満

普段の暮らしは貧しく痩せ細っているが、太るとすれば脹満に罹った時だけ[35]、という意味である。

また、発症者の多発する地区がある程度偏っていたことから、流行地へ嫁ぐ娘の心情を嘆く俗謡のようなものが幕末文久年間の頃から歌われ始めた[30]。

●〽 嫁にはいやよ野牛島︵やごしま︶は、能蔵池葭水︵のうぞういけあしみず︶飲むつらさよ︵北緯35度40分6.4秒 東経138度28分47.2秒 / 北緯35.668444度 東経138.479778度︶[† 11]

●〽 竜地︵りゅうじ︶、団子︵だんご︶へ嫁に行くなら、棺桶を背負って行け︵北緯35度41分43.2秒 東経138度29分54.7秒 / 北緯35.695333度 東経138.498528度︶[† 12]

●〽 中の割︵なかのわり︶に嫁へ行くなら、買ってやるぞや経帷子に棺桶︵北緯35度41分9.6秒 東経138度26分32.5秒 / 北緯35.686000度 東経138.442361度︶[† 13]

このような悲しい口碑や民謡が、かつての甲府盆地の有病地に残されている[28][43][44]。

寄生虫の存在すら知り得ない当時の人々にとって、この奇病の原因はもちろん、なぜ特定の地域にばかり発症者が多発するのか、全てが謎であった。

甲府盆地の奇病[編集]

水腫脹満[編集]

近世初頭の史料︵小幡昌盛の例︶[編集]

江戸時代以降の近世[編集]

その後、江戸時代中期の元禄年間︵1700年頃︶に﹁水腫脹満﹂の薬と称した民間療法薬が作られていた伝承が残されており、明治期にはそれを由来とした通養散と呼ばれる薬が竜王村界隈︵現‥甲斐市竜王︶で販売されていた[26][28]。また、江戸時代後期の文化8年︵1811年︶には、甲府盆地南西部に位置する市川大門在住の医師、橋本伯寿[33]によって著された医学書﹃翻訳断毒論﹄[34]において、﹁甲斐の中郡︵なかごおり[† 10]︶には水腫多く﹂と当時の様子が記されている[35]。

宮沢村と大師村からの離村[編集]

1874年︵明治7年︶11月30日、甲府盆地の南西端に程近い宮沢村と大師村︵現‥南アルプス市甲西工業団地付近、北緯35度35分2.0秒 東経138度28分17.0秒︶2村の戸長を兼ねていた西川藤三郎は、両村の計49戸の世帯主を招集し離村についての提案を行った[26]。同村付近は甲府盆地でも最も標高の低い低湿帯に位置しており、水腫脹満、すなわち地方病の蔓延地であった。当時この奇病の原因は解明されてはいなかったが、標高の高い高台の村々ではこの病気がほとんど発生していないことを農民たちは知っており、このままでは村は全滅してしまうと感じたため、農民たちは離村という苦渋の決断をした。

明治維新からまだ間もないこの頃は、居住地を捨てるなどということが許されないという封建制度から抜け出せない時代であり、一村移転などという住民運動は当然認められなかった。しかし、身近な人々が次々に奇病に苦しみ死んでいく凄惨な状況に村人の離村への決意は固く、離村陳情書を毎年根気強く提出し続けた。明治新政府に村人の願いが通じ、村の移転が聞き入れられたのは三十数年も経過した明治末年のことであった[45]。

日本国内において、地方病に限らず風土病を理由に村ごと移転したのは、この1例以降は起きていない。発症頻度の差こそあれ地方病は甲府盆地の隅々に蔓延しており、甲府盆地に暮らす農民の多くは正体が分からず目に見えない地方病の恐怖に脅えながら暮らしていた。

御指揮願いに添付された春日居村の略図。この略図は上部が南、下部が 北である。

1881年︵明治14年︶8月27日[46]、この奇病の原因解明への端緒となる嘆願書が提出された[26]。東山梨郡春日居村︵現‥笛吹市︶の戸長である田中武平太により、当時の山梨県令藤村紫朗[† 14]宛に提出された嘆願書の﹃水腫脹満に関する御指揮願い﹄であった[47]。同村では古くから地方病が流行していたが、戸数約60戸ある村の東西︵両端︶に病気はなく、中央部に当たる小松地区︵北緯35度39分50.3秒 東経138度39分41.3秒 / 北緯35.663972度 東経138.661472度︶だけに病気があることから、発生地域を示した村の略図を添えて病気の原因調査を依頼する請願を提出した[43][48]。﹁原因は皆目判らず。水だろうか、土だろうか、それとも身体に原因があるのだろうか。嗚呼悲しきかな、困苦見るを忍びず。﹂と書かれたこの嘆願書は、村人の悲痛な叫びであった[49]。

1884年︵明治17年︶、県の派遣した医師により小松地区の患者の診察、および飲料水︵井戸水︶などの住環境を含む調査が行われたが、病気の原因は不明であった[50]。1887年︵明治20年︶になり、長町耕平県病院長と医員が当時一般化したばかりの糞便検査を行い、その結果ある虫卵を発見、一種の鉤虫であろうと推察した[51]。しかし、これが何の卵なのかはもちろん、当疾患との関連性もこの段階では分からなかった[52]。

また同時期の1886年︵明治19年︶、同地の徴兵検査を担当した軍医石井良斉は、中巨摩郡および北巨摩郡の特定の有病地の村から来た20歳前後の徴兵年齢の青年の大半が、身長が140センチ強ほどの子供程度しかなく、腹部は腹水により膨れあがり手足は痩せ細り、顔面は蒼白であることを知った。明らかにこの地特有の栄養障害があるものと思われ[31][53]、これほど深刻な発育不良が特定の地区に集団発生していることは、日本各地を調査してきた石井軍医にとっても驚くべきことであった。時代は日清戦争直前で富国強兵は国策であり[地方病博士 1]、兵役に適さない健康不良者の多発はきわめて重大な問題とみなされた。石井の報告を受けた軍部は事態を重く見て、藤村紫朗山梨県知事に対し、原因解明を行うよう強く要求した。知事も軍の意向は深刻に受け止めざるを得ず、以後行政は地方病対策に本腰を入れることになる[43]。

吉岡順作 (1864 - 1944)

解剖が行われた盛岩寺︵甲府市向町︶境内に建つ﹃杉山なか紀徳碑﹄。

解剖から15年後の明治45年6月上旬、当時の東八代郡同盟医師会が建立[54]。︵2011年5月撮影︶

石和︵現‥笛吹市︶在住の医師である吉岡順作は、この奇病に関心を持ち、患者を詳細に診察し、近代西洋医学的な究明を試みた最初期の医師である[55]。この病気は発病初期に腹痛を伴う血便、黄疸があり、やがて肝硬変を起こし、最終的に腹水がたまって死に至る。これらの臨床症状から考えると、肝臓や脾臓に疾患の原因があることは明らかであった。しかし、酒を飲まない小児であっても発病するので、アルコール性肝硬変とは明らかに異なっていた。

吉岡は患者の発生する地域分布図︵地図︶を作成したところ、笛吹川の支流流域の水路に沿った形で罹患者が分布していることが分かった。その上、病気のある地区では、川遊びをする子供たちに対して﹁きれいだからといってホタルを捕ると、腹が太鼓のように膨れて死んでしまう﹂、﹁セキレイを捕まえると腹が膨れて死ぬ﹂[56]などの戒めタブー、迷信が残っていた。

これらのことから吉岡は、この奇病と河川、あるいは水そのものが何らかの形で関係しているであろうことを推察した。しかしそれでも病気の原因は分からなかった。万策尽きた吉岡はついに、死亡した患者を病理解剖して、病変を直接確かめるしかないと決断する。しかし当時の人々にとって解剖はおろか、手術によって開腹することですら世にも恐ろしいことと思われており、普段は威勢のよい男性でも、死後とはいえ自分の体を解剖されることには極度に脅えたといわれている[57]。実際に山梨県では明治中期の当時において解剖事例は皆無であった[57]。

1897年︵明治30年︶5月下旬、1人の末期状態の女性患者が献体を申し出た。甲府と石和の間にある水田地帯の西山梨郡清田村︵現‥甲府市向町︶在住の農婦、杉山なか︵54歳︶である[41][58][59][60]。なかは40歳を過ぎた頃から体調に異変を来たし、地方病特有の病状が進行し、50歳を過ぎると典型的な水腫症状を起こした。穿刺による腹水除去が吉岡医師によって数回試みられたが効果がなく、やがて手の施しようのない状態に陥った。

なかは﹁順作先生、私の腹の中にある地方病は何が原因なのでしょうか﹂と尋ねたが、原因が分からない吉岡は﹁肝臓に原因があることは間違いないのだが、詳しいことは開腹して肝臓を直接確かめるしかないのです﹂と答えるしかなかった[61]。

病因解明期[編集]

原因不明の奇病であった地方病も、明治中期から大正初期にかけて虫卵の発見、病原体︵日本住血吸虫︶の発見、感染経路の解明、中間宿主︵ミヤイリガイ︶の発見へと、病気の原因となるメカニズムが比較的短期間に解明されていった。原因解明へ向けた取り組み[編集]

解明への端緒[編集]

杉山なかの献体[編集]

﹁私はこの新しい御世に生まれ合わせながら、不幸にもこの難病にかかり、多数の医師の仁術を給わったが、病勢いよいよ加わり、ついに起き上がることもできないようになり、露命また旦夕に迫る。

私は齢50を過ぎて遺憾はないが、まだこの世に報いる志を果たしていない。願うところはこの身を解剖し、その病因を探求して、他日の資料に供せられることを得られるのなら、私は死して瞑目できましょう。﹂

明治30年(1897年)5月30日。[† 15][62][31]

原文[死体解剖御願 1]

吉岡の献身的な治療に信頼を寄せていたなかは、なぜ甲州の民ばかりこのようなむごい病に苦しまなければならないのかと病を恨みつつも、この病気の原因究明に役立ててほしいと、自ら死後の解剖を希望することを家族に告げる。

最初は驚いた家族であったが、なかの切実な気持ちを汲んで同意し吉岡に伝えた。当時としては生前に患者が自ら解剖を申し出ることは滅多にないことであり[57]、あまりのことに涙した吉岡であったが、家族と共に彼女の願いを聞き取り文章にし、1897年︵明治30年︶5月30日付けで県病院︵現‥山梨県立中央病院︶宛に﹃死体解剖御願︵おんねがい︶﹄を親族の署名とともに提出した。献体の申し出を受けた県病院第6代院長下平用彩と県医師会は、驚きながらも杉山家を訪ね、命を救えなかった医療の貧困を直接なかに詫び、涙ながらに何度も感謝の言葉をなかに伝えた[61]。

杉山なかは、解剖願いを提出した6日後の6月5日に亡くなり、遺言通り翌6月6日午後2時より、県病院長下平用彩医師執刀の下[† 16]、杉山家の菩提寺である盛岩寺︵せいがんじ、現‥甲府市向町、北緯35度38分42.1秒 東経138度37分2.4秒︶の境内で、吉岡ら4名の助手を従え解剖が行われた[63][64]。

今日でいう篤志献体であるこの解剖は、地方病患者のという以前に、山梨県下では初の事例[57]となる病理解剖であったため、甲府近隣から57名もの医師、開業医が参加した[63]。この様子は、翌々日の6月8日付山梨日日新聞の紙面において、東山梨東八代医師会会員総代吉岡順作本人による、長文の弔辞とともに報じられている[65][66]。

遺体から肝臓、胆管、脾臓、腸の一部が摘出されアルコール漬けにされ[† 17]、参加した医師たちは肥大した肝臓の表面に白い斑点が多数点在するのを確認した。通常の肝硬変と異なり肝臓の表面には白色を帯びた繊維様のものが付着し、肥大化した門脈には、多数の結塞部位が認められた[47][67]。この門脈の肥大化にこそ、この疾患の原因解明への手掛かりがあった。

盛岩寺の屋外解剖に参加した医師の中に、後年この奇病の原因解明に大きな役割を果たすこととなる、若き日の三神三朗医師がいた[68]。

解明に向けた機運[編集]

日本住血吸虫の発見[編集]

桂田富士郎と三神三朗[編集]

ネコから見つかった新種の寄生虫[編集]

| 明治三十七年七月三十日 此の地に於て始めて日本住血吸虫が発見された。三神三朗 |

三神三朗の息子である三神寿(ひさし)により1955年(昭和30年)に建立された[54]。

(2011年10月撮影)

桂田から再解剖を行う旨の連絡を受けていた三神は、前回の解剖時と同様のネコを用意しており、両名は門脈に狙いを定め解剖を行った。予想は的中し、ネコの肝門脈内から、オス24匹、メス8匹、そのうち雌雄抱合しているもの5対の、合計32体の生きた虫体を発見した[51][85][86]。1904年︵明治37年︶7月30日のことで[† 19][† 20]、後に桂田によって、日本住血吸虫︵学名‥Schistosoma japonicum︶と名付けられる、この奇病の病原寄生虫発見の瞬間である[87][88]。

桂田は慎重を期して、解剖したネコの肝臓と腸壁にあった虫卵、さらに新寄生虫の雌の卵巣内部で作られる虫卵が、杉山なか等の病理標本にある卵と全く同じ虫卵であることを確認し、この新寄生虫と地方病との因果関係を立証した[89]。翌月8月13日の官報6337号に新寄生虫発見の報告を行い[90][91]、同様にドイツ語でも論文を発表し、この寄生虫が血管内に住み日本で発見されたことから、新種として Schistosomum japonicum 日本住血吸虫と命名した︵のちに Schistosoma japonicum と改名︶。

なお、翌年の1905年に検疫官としてシンガポールに赴任中であったイギリス人医師[† 21]のカットーが、コレラにより死亡した罹患者︵現在の中国福建省出身者︶の遺体から同じ寄生虫を発見しカットー吸虫と命名したが、前年の桂田のドイツ語論文報告が先であり、命名法の規則によって桂田が第一発見者であると世界の医学界で追認されている。新寄生虫発見の偉業、第一発見者という栄誉は、三神の理解と協力なくしてはなし得ず、桂田は論文の中で三神三朗に対し最大級の賛辞の言葉を記している[92]。

日本住血吸虫は、腸から肝臓へ血液を送る肝門脈の中で宿主の赤血球を栄養源とし、雄が雌を抱きかかえた状態で寄生し、雌は門脈の中で産卵する。血管中︵血液の中︶に産まれたはずの卵が消化器系を経由し糞便の中に出てくる理由は、腸管近くの腸間膜血管に運ばれた卵がタンパク質分解酵素を放出することによって周囲の腸壁を溶解し、卵ごと腸内に落ちるからである。その一方で血流に乗った虫卵は肝臓に蓄積され、同様に放出されたタンパク質分解酵素により肝臓内に結節が形成され繊維化し、やがて長期間にわたる虫卵の蓄積で肝硬変を発症する[93]。

このように日本住血吸虫は、腸内や胆管などの消化器官に寄生して産卵する従来から知られていた他の寄生虫とは全く異なる寄生様式を持っていることが、その後の検証により解明された[3]。

虫体の発見によってこの奇病が寄生虫病であると確定はしたが、成虫の体長が1センチから2センチほどある日本住血吸虫のヒトへの感染経路、しかも消化器系ではなく血管内に寄生する生態メカニズム︵生活史︶の解明が次の課題であった。

能蔵池︵南アルプス市、野牛島︶︵2011年8月撮影︶

寄生虫病であることが確定した後、ヒトへの感染経路の解明が進められた。感染経路には2つの仮説があり、一つは飲料水からの経口感染説、もう一つが皮膚からの経皮感染説であった。甲府盆地では前述した﹁能蔵池葭︵葦︶水飲むつらさよ﹂と民謡に歌われたように、飲料水から罹ると信じられていた地域がある一方で、皮膚からの感染を疑う農民も少なからずいた。有病地では水田や川に入ると足や手などが赤くかぶれることがあり、地域ではこれを泥かぶれと呼び[94]、この奇病を発症する者は必ず泥かぶれを経て罹患することを、農民たちは経験的に知っていた[95][地方病博士 2]。

土屋岩保 (1874 - 1928)

しかし、感染源が飲み水だとしても人は水を飲まなければ生きてゆけず、皮膚からの感染だとしても農民に﹁田んぼに入るな﹂というのは仕事を奪うことと同じである。農業を辞めたくても転職することが難しい時代であり、他に収入源のない小作農民は奇病の感染を恐れつつも半ば諦観を持って水田での労働に就くという、いわば命懸けの米作りを強いられていた[96]。

東八代郡祝村︵現‥甲州市勝沼町︶出身で東京帝国大学医学部卒の内科医局員であった土屋岩保︵つちや いわお︶は、1905年︵明治38年︶7月に甲府盆地各所で哺乳動物の調査を行った。

土屋は解剖したイヌやネコの門脈内にのみ多数の日本住血吸虫の成虫を見出し、門脈以外の血管には見られなかったことから、﹁もし経皮感染するのであれば門脈以外の血管にもいるはずであり、門脈のみに日本住血吸虫がいるのは、飲料水や食物を通じて原因となる寄生虫卵や幼虫が口から入り、胃に入る前の食道や咽頭などの内壁から進入して門脈に至るからではないか﹂と、経口感染説を主張した。

土屋の意見には多くの医学者、研究者が賛同した。黄熱病やマラリアなど蚊に刺されることによって発病する感染症、寄生虫病を除けば、当時の寄生虫学において知られていた感染経路は、十二指腸虫などのようにほとんどが飲食物を介して経口感染するものばかりであった。

この寄生虫学会内の既成概念のようなものも、土屋の主張を支持することに働いた[97]。

藤浪鑑 (1871 - 1934)

確証はないものの経口感染説が広がり始め、甲府盆地の有病地では川や用水の水をそのまま飲むことを固く禁じ、飲料水の煮沸が義務付けられた。しかしそれにもかかわらず新たな感染者が次々に発生する状況に変化がないことから、経口感染説は間違っているのではないかとの疑問が出始めた[98]。有病地の住民をはじめ行政関係者からも、飲み水からなのか、皮膚からなのか、はっきりさせてほしいとの声が大きくなり、2人の研究者による動物実験が1909年︵明治42年︶6月に行われた。

日本住血吸虫の発見者である桂田富士郎は、岡山医専の長谷川恒治と共に、岡山県小田郡大江村西代地区︵現‥岡山県井原市高屋︶の有病地水田において、イヌとネコを用いた実験を行い、京都帝国大学医学部教授の藤浪鑑は、金沢医専の中村八太郎および片山地方の開業医吉田龍蔵の協力の下、広島県深安郡川南村片山地区︵現‥広島県福山市神辺町片山︶の有病地水田において、4グループに分けた17頭のウシを使った実験を行い、感染経路の論争決着に臨んだ[99]。

感染経路の解明と中間宿主の特定[編集]

泥かぶれ[編集]

感染経路の研究[編集]

| 経口感染 予防 |

経口感染 予防せず | |||

|---|---|---|---|---|

| 経皮感染 予防 |

|

| ||

| 経皮感染 予防せず |

|

| ||

| 実験に使用したウシは非流行地の広島市から家畜車によって運ばれた[101]。 実験期間を1か月とし、実験終了の時点で牛糞検査を行い、全て殺して解剖し門脈に日本住血吸虫がいるかを検証する。 | ||||

藤浪は土屋と同じく経口感染説の支持派であり、今回の実験では乙、丁グループに感染が起こるはずで、経皮感染を想定した甲グループに感染が起きるはずがないと絶対的な自信を持っていた。ところが実験の結果は藤浪の予想に反したものだった。経皮感染を予防した丙、乙グループは全く感染しておらず、経口感染を予防した甲グループが全頭感染していたのである︵どちらの感染も許した丁グループは、当然であるが感染していた︶。同様に桂田の行った動物実験でも、経皮感染を示す結果であった[102][103]。

また、京都帝国大学皮膚科の松浦有志太郎により、片山地方の水田から採取した水に自分の腕を浸すという自らの体を使った決死の感染実験が行われた。松浦も経口感染を信じていた研究者の一人であり、かつ皮膚科としての見識から経皮感染説には疑問を持っていた[104]。松浦は有病地滞在中、飲食物は全て煮沸したものしか口にせず、皮膚にかぶれが起きるのか慎重に経過を見守ったが、2回に及ぶ自己感染実験では感染は成立しなかった。ところが3度目の自己感染実験で松浦はついに感染してしまう。

松浦は藤浪らの動物実験とほぼ同時期の1909年6月下旬、皮膚にかぶれが起こると農民から聞いた水田で、右足には何も付けず、左足にゴム製のゲートルを着用した状態で有病地水田を数時間歩くと、何も付けなかった右足側にのみ、足の甲から水に浸かっていた膝にかけて、かゆみを伴う赤い斑点が発症した。翌日にかぶれは引いたが、実験から約1か月後、京都の研究室へ戻っていた松浦は体調の異変を感じ、まさかと思いつつ自ら検便を行うと自分の血便の中に日本住血吸虫の虫卵を確認し、その後しばらくの間、虫卵の排出が続いた。幸い10月に入ると松浦の体調は落ち着き、それ以上の病状悪化は進まなかったが、結果的に経皮感染の検証を裏付けるものであった[102]。

| 経口感染予防 | 経口感染予防せず | |

|---|---|---|

| 経皮感染予防 | 丙グループ 2頭 感染なし | 乙グループ 7頭 感染なし |

| 経皮感染予防せず | 甲グループ 6頭 感染 | 丁グループ 2頭 感染 |

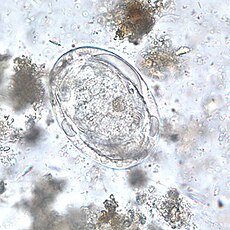

画像原典、アメリカ疾病予防管理センター

パブリック・イメージ・ライブラリー1986年。

3人の実験結果を知った他の医師や研究者はにわかには信じられず半信半疑であった。寄生虫が皮膚を介して感染するなど、当時の医学界の常識では考えられないことであった[105]。経口感染を主張した土屋岩保も自説を曲げられず、桂田や藤浪と同様に65頭ものイヌをグループ分けした追実験を、1910年︵明治43年︶8月、西山梨郡甲運村︵現‥甲府市横根町︶を流れる十郎川︵北緯35度39分26.5秒 東経138度36分46.8秒 / 北緯35.657361度 東経138.613000度︶で行った[† 22]。

経口感染を信じて疑わなかった土屋であったが、自らの主張とは正反対の藤浪や桂田の実験と同様の結果になり、経皮感染を認めざるを得ず、﹁地方病の感染は皮膚からである﹂と山梨県知事に報告し、学会内の意見も経皮感染に統一された[81]。

農民たちが泥かぶれと呼んでいた皮膚のかぶれは、日本住血吸虫の幼生︵次節で解説するセルカリア︶が、終宿主である哺乳類の皮膚を食い破って侵入する際に起きる炎症であり、今日ではセルカリア皮膚炎 (Cercarial dermatitis)、ICD-10 (B65.3)[22]と呼ばれているものである。

ヒトへの感染ルートが飲食物経由ではなく、水を介した皮膚経由であることが判明したことは、その後の感染予防対策の困難さを予見させるものであった。経口感染であるなら飲食物の煮沸によってある程度は感染予防が可能であるが、肉眼で見る限り汚濁もなく清潔に見える、小川や水田︵水系全般︶などの自然水を介した経皮感染となれば簡単な話ではない。健康な皮膚であっても感染罹患する日本住血吸虫症の予防対策は困難なものであり、後述するように病気の撲滅には長い年月を要することになった[106]。

日本住血吸虫卵からミラシジウムが活性化し、孵化する瞬間を捉えた動 画。︵1分59秒︶

日本住血吸虫の生活史における各形態と大きさ。

左から、

卵 (70-100µm × 50-100µm)

ミラシジウム (0.1mm × 0.04mm)

スポロシスト︵長さ0.5-0.6mm、幅0.17-0.2mm︶

セルカリア︵長さ0.16mm-幅0.095mm︶

成虫︵メス16mm-20mm × 0.3mm、オス9.5mm-19.5mm × 0.5mm︶[107]

日本住血吸虫のセルカリア。ミヤイリガイの体内でこの段階にまで成長 することで、人間などに感染できるようになる。

感染は皮膚からであることが明らかになった。しかし、土屋は別の新たな疑問に悩んでいた。それは人間や動物など終宿主の糞便から出た日本住血吸虫の卵は孵化した後、水中でどのように発育して幼虫となって人間や動物の皮膚に再び潜り込んで行くのかという謎であった。

土屋は便中の日本住血吸虫虫卵から孵化させた仔虫︵ミラシジウムと呼ばれる︶を泳がせた水に、ネコやネズミの足を30分ほど浸して感染するのか経過を見たが、10日を過ぎても1か月を過ぎてもネコやネズミの様子に変化は無く糞便中にも虫卵は見られなかった。孵化直後のミラシジウムには感染能力がないのかもしれないと考え、次に孵化6時間後のミラシジウムを浸してみたが今度も感染は起こらなかった。それどころか孵化後時間が経過するごとにミラシジウムは死んでいき、48時間以内には全て死滅していた。流れのある水中や太陽光のある屋外での検証、孵化後の経過時間を細かくずらすなど、さまざまな実験を繰り返したが結果は同じであった[108]。このように、虫卵から孵化した直後の仔虫ミラシジウムはそのままでは哺乳動物に感染せず、2日以内に死滅することが判明した。

考え抜いた土屋は、﹁ミラシジウムは自然界にいる動植物の何らかを中間宿主としている。中間宿主の体内で人間の体へ感染するのに適した体へ成長するのだ﹂との結論に達する[109]。

山梨県医師会会長喜多島豊三郎により1909年︵明治42年︶に設立された山梨地方病研究部の専任技師になっていた土屋は、1911年︵明治44年︶3月任期を終え東京帝国大学教授として迎えられ、後任者として東京帝国大学伝染病研究所から宮川米次が就任した[110]。宮川は土屋の提唱した中間宿主の必要性に真っ先に賛同した人物でもあり、桂田や藤浪、三神らも中間宿主の存在に同調していた[111]。

地方病研究部の専任技師となった宮川は早速新たな検証実験に着手する。実験の目的は哺乳動物に感染した直後の日本住血吸虫の幼虫︵幼生︶の形態がどのようなものであるのかを把握することだった。有病地の一つ中巨摩郡池田村︵現‥甲府市新田町︶を流れる貢川︵くがわ、北緯35度39分44秒 東経138度32分27.5秒︶を実験地に選び、非流行地である東京から大量のウサギとイヌを運んできて実験地河川の水に浸した。後日、実験動物の股静脈から採血した血液の中に、ミラシジウムとは形態的に異なる幼虫を宮川は確認した。それは吸虫類において成虫になる1つ前の段階、寄生虫学用語でセルカリアと呼ばれているものだった[112]。

この検証により、便中の虫卵から孵化した段階の幼生︵ミラシジウム︶と皮膚から感染する段階の幼生︵セルカリア︶とでは、形態、形状が異なることが判明し、日本住血吸虫が成虫に至る過程には中間宿主が必要であることが確定した[113]。

宮入慶之助 (1865 - 1946)

中間宿主探しが始まった。北巨摩郡塩崎村︵現‥甲斐市双葉地区︶出身で新潟医科大学の川村麟也をはじめ、複数の研究者により有病地に生息するさまざまな生物が採取され検証が繰り返された。1912年︵明治45年︶5月、山梨県医師会地方病研究部は、西山梨郡住吉村︵現‥甲府市住吉︶に中間宿主研究用の試験池を設置し、続いて翌6月には、中巨摩郡西条村︵現‥中巨摩郡昭和町︶の開業医杉浦健造の自宅兼診療所敷地内に感染試験に用いる試験田が設置され、杉浦による各種実験や考察が行われた[114]。

杉浦は、地方病発症地の用水路に広く分布する巻貝カワニナが中間宿主ではないかと考えた。杉山なかの解剖に携わった吉岡順作もカワニナが中間宿主であろうと考え、土屋岩保に実験協力を仰いだ。両名はカワニナを入れた水槽の中でミラシジウムを孵化させるなどの実験を繰り返したが、立証には至らなかった[115]。

ミヤイリガイ︵カタヤマガイ︶

Oncomelania hupensis nosophora

成貝は殻長7-8mm、殻径2-3mm。螺層は7-9層で、螺頂の1-2層は欠損していることが多い[116]。

日本住血吸虫の中間宿主が立証確定されたのは翌年の1913年︵大正2年︶夏のことである。九州帝国大学の宮入慶之助と助手の鈴木稔が、佐賀県三養基郡基里村酒井地区︵現‥鳥栖市酒井東町[† 23]︶で発見した、体長8ミリほどの淡水産巻貝での立証であった[117]。

宮入と鈴木は酒井地区の住民から水に浸かると確実に感染することから、﹁有毒溝渠﹂と呼ばれ恐れられていた溝渠︵用水路︶で小さな巻貝を見つけ、同地の民家の1室を借り受け約1か月間にわたり泊まりつつ実証を重ねた。そして、虫卵から孵化させたミラシジウムが巻貝の体内に侵入し、母スポロシストから娘スポロシストへと巻貝の体内で変態、分裂を続け、最終的にセルカリアとなって巻貝の体内から水中に出てくることを確認し、経過記録とともに論文にまとめ上げた[118]。

この結果は同年9月、当時の週刊医学雑誌である東京医事新誌︵第1836号︶に﹃日本住血吸虫の発育に関する追加﹄という論文名で報告され[119][117]、同疾患に取り組む当時の医師や研究者たちを驚愕させた[120]。

ここで問題だったのは、種の特定であった。この貝の正体が分からなければ、日本全国に分布するものなのか、あるいは日本住血吸虫症の発症地だけに生息するものなのかが分からない。複数の研究者、学者が論文に記載されたモノクロ写真を見てカワニナを疑い、宮入自身もカワニナの亜種ではないかと思いつつ、九州帝国大学理学部に同定を依頼した。その結果、カワニナであれば螺層︵巻貝の螺旋の数︶は4つでなければならないのに、問題の貝は螺層が7から9つであることから、各国の論文はもとより大英博物館が発行する世界の貝の最新分類表にも記載されていない、新種の貝であることが分かった[121]。

この貝は Robson によって新属新種として Katayama nosophra と命名された。しかしそれ以前に記載されていた中国産の巻貝 Oncomelania hupensisが同じ属のものであることが後に判明し、Oncomelania nosophora に変更された[122]。現在では O. hupensis の一亜種 O. hupensis nosophora と見なされることもある[123][124][125]。

住血吸虫の生活環。孵化したばかりの幼生︵ミラシジウム︶には人間な どへの感染能力がなく、巻貝などの﹁中間宿主﹂の体内でセルカリアへ成長する必要がある。地方病の撲滅には、この中間宿主である巻貝﹁ミヤイリガイ﹂を駆除する方法が採られた。

日本における和名は、備後国︵現‥広島県東部︶の漢方医である藤井好直︵ふじい こうちょく︶が江戸時代後期の1847年︵弘化4年︶に当疾患の症状を書き記した﹃片山記﹄[126]に敬意を表して、カタヤマガイと呼んではどうかと発見者である宮入は提案した[127]。

また、翌年調査のため山梨県を訪れた宮入により、佐賀で発見されたものと同じ巻貝が甲府盆地の有病地域でも多数確認され[128]、山梨の地方病関係者は宮入博士の功績を称えて、この貝をミヤイリガイ︵宮入貝︶と呼ぶようになり[† 24][81][129]、カタヤマガイ・ミヤイリガイの2つの和名・通称が用いられるようになった。特に山梨県ではミヤイリガイの呼称が広く用いられるようになり、今日に至るまで使用され続けている。また、岡山県高屋川流域の有病地ではナナマキガイという方言で呼ばれていた[130]。

中間宿主がミヤイリガイであると特定されたことの意義はきわめて大きかった。日本住血吸虫が成長過程において、ミヤイリガイ以外には寄生︵中間宿主︶できないのなら、もし仮にミヤイリガイを絶滅させることができれば日本住血吸虫の生活環を絶つことができるため、理論上この奇病の新たな発生もコントロールできるはずである。逆に考えれば、ミヤイリガイが生息しない地域には本疾患は存在しないことになる。長い間謎であったこの奇病が特定の地域にのみ流行する理由も同時に明らかになった。

またこの発見は、日本国外の寄生虫学者にも多大な影響を与えた。2年後の1915年︵大正4年︶にビルハルツ住血吸虫の中間宿主がモノアラガイの一種であることがエジプトで証明され、さらに同年にはマンソン住血吸虫の中間宿主がヒラマキガイ科の巻貝であることが判明するなど、ミヤイリガイの発見は、ヒトに感染する吸虫類の中間宿主の多くが淡水産巻貝類を中心にする軟体動物であるという、現代の寄生虫学の礎となるものであり、世界の住血吸虫研究にとって大きな意味を持っていた[131]。

杉浦醫院内の薬室︵2010年9月撮影︶

病原体︵日本住血吸虫︶の発見と感染経路の解明、そして中間宿主︵ミヤイリガイ︶の確定は、地方病の予防という観点から見れば非常に大きな成果であった。しかしその一方で、すでに罹患してしまった患者に対する治療は困難を極めた。日本住血吸虫は血管内に寄生するタイプの寄生虫であり、消化器官に寄生するギョウチュウなどの寄生虫を体外に排出するだけの虫下しでは駆除することはできないためである。

研究者たちは、血管内部の寄生虫を駆除するためのさまざまな研究を始めた。東京帝大伝染病研究所へ戻っていた宮川米次は、1918年︵大正7年︶から1923年︵大正12年︶頃にかけて、製薬会社萬有製薬との共同研究により酒石酸アンチモンなどの化合による駆虫薬、スチブナール (Stibnal:sodium-antimony-tartrate) を開発し[132]、宮川、土屋両氏の勧めもあって[133]、山梨の三神三朗に治療実験の依頼がされた[134]。

三神による300人以上の患者を対象にした臨床試験[135][136]の結果、門脈内に寄生した日本住血吸虫の卵巣機能を破壊し、卵を産めなくさせることによって、罹病者の便から虫卵を消失させる効果が実証され1923年︵大正12年︶12月に実用化された[137]。しかしこの治療は、技術的に難しい二十数回もの静脈注射を必要とする困難な治療であった。その上、半金属系であるアンチモンによる副作用として、体中の関節の激しい痛み、悪心、嘔吐が起きるなど、患者の肉体的負担も大きかった[138]。

約半世紀後の1970年代にドイツの製薬メーカーバイエルが副作用を低減した飲み薬である錠剤の新薬プラジカンテルを開発するまで、スチブナールは唯一の地方病治療薬であった[139]。しかし、スチブナールもプラジカンテルも、体内の日本住血吸虫を殺傷するための薬であり、すでに罹患者の臓器に蓄積されてしまった卵殻を除去するものではない。すなわち地方病の治療は対症療法止まりで、完治させるものにはなり得なかった。

スチブナールのアンプル︵左︶とパッケージ︵右︶。風土伝承館杉浦醫 院所蔵。︵2018年4月撮影︶

土屋岩保らにより1904年︵明治37年︶に作成された甲府盆地の有病 地地図。

経皮感染によって体内に侵入したセルカリアは、成虫︵日本住血吸虫︶に成長するまでは卵を産むことはなく、罹患者に自覚症状がない場合も多い。よって大部分の患者は血便や腹水がたまるなど症状が悪化してから医療機関へ出向くことが多かった。早い段階で発見できなければ治療はより難しくなる。新薬であるスチブナールも、理想をいえば卵を産めない性成熟する前の段階で使用してこそ効果が大きいのである。それが難しくても、できるだけ虫卵の蓄積が少ないうちに治療を開始することが肝要であり、感染の早期発見、すなわち早期診断が重要であった。当初、地方病の感染検査も他の寄生虫病と同様、糞便検査によって診断が行われていたが、日本住血吸虫の寄生場所は血管である門脈内であり、腸管近くへ現れる頻度が極端に少なかったことから、少量の糞便を直接ガラス板に塗り、顕微鏡で観察して虫卵の有無を判定する従来からの直接塗抹法では検出感度が低く、感染を見逃してしまうことも多かった[140]。

顕微鏡で見た日本住血吸虫の卵

山梨県の地方病研究所では第二次大戦後、後述するアメリカ軍の研究部隊が提唱し共同開発した皮内反応︵寄生虫本体から作った抗原を用いた検査法︶による検査法を導入し、各種の集卵法やミラシジウム孵化法︵ツベルクリン反応に代表される抗原抗体反応を用いた診断法︶が研究され、MIFC︵merthiolate iodine formaldehyde concentration = 遠心沈殿法︶による検査法を確立した[141]。これにより虫卵検出率は格段に改善された。甲府盆地で行われた住民糞便検査において、直接塗抹法で調べた時に0.1%であったのが、MIFC法では2.7%と検出精度が向上した[142]。また、AMSIII︵硫酸ソーダ・塩酸・トライトン・エーテル法︶も検出感度が高いことが分かり、あらかじめ被検集団に対して皮内反応を行うことによって[143]検便検査対象者のスクリーニングが可能となった。こうして寄生虫体成分を抗原とする皮内反応という画期的な検査法による集団検診が行われ[144]、地方病感染者の早期発見、早期治療への福音となった[145]。

1911年︵明治44年︶に行われた調査報告書の一部。現・笛吹市石和 町の地名が確認できる。

1910年︵明治43年︶から翌年にかけ、山梨県医師会が主体となって健康診断および臨床検査が行われ、甲府盆地全体における地方病の発生状況、罹患者の実数が初めて統計的、医学的に調査された[81]。この健康診断は主に肝臓、脾臓の肥大、腹水の有無など臨床症状に主眼点をおいたもので、調査対象は甲府盆地の有病地と想定された45市町村の住民総計69,157名である。そのうち明らかに地方病罹患者と診断された患者数は7,884名で、平均罹患率は11.4%であった。

1911年︵明治44年︶の甲府盆地における郡部別日本住血吸虫症検診成績表を下記に示すが、患者数︵総合計︶と肝臓、脾臓肥大・腹水患者の人員合計数が一致しないのは、肝臓、脾臓肥大患者中に日本住血吸虫症とは確実に診断できないものが含まれているためである[146][147]。

中間宿主の研究[編集]

ミヤイリガイ︵宮入貝︶の発見[編集]

病気撲滅期[編集]

ミヤイリガイの発見によって、長らく人々を悩ませていた地方病の原因、メカニズムは全て解明され、地方病撲滅への活動が始まった。比較的短期間に解明された病因に対し、病気の撲滅には非常に長い期間を要した。研究者、地域住民をはじめとする人々が一丸となって、治療法の開発、感染源対策、啓蒙活動、そしてミヤイリガイ撲滅活動など、さまざまな対策を試行錯誤しながら同時に進めていった。この節では各対策ごとに時系列を記述する。治療薬と感染診断法の開発[編集]

困難な治療[編集]

診断精度向上の努力[編集]

罹患者数の推移[編集]

| 対象町村数 1911年当時[148] |

検診人員 | 患者数 | 罹患率 | 肝臓肥大患者 | 脾臓肥大患者 | 腹水患者 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 東山梨郡 | 1村[† 26] | 2,430 | 32 | 1.3% | 32 | 10 | 3 |

| 西山梨郡 | 9村[† 27] | 15,507 | 1,436 | 9.3% | 1,425 | 349 | 25 |

| 東八代郡 | 5町村[† 28] | 11,281 | 156 | 3.8% | 156 | 17 | 0 |

| 西八代郡 | 1村[† 29] | 1,800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |

| 中巨摩郡 | 22村[† 30] | 30,086 | 3,786 | 12.6% | 3,332 | 826 | 70 |

| 北巨摩郡 | 7村[† 31] | 8,053 | 2,474 | 30.8% | 2,138 | 124 | 12 |

| 合計 | 45 | 69,157 | 7,884 | 11.4% | 7,083 (89.8%) |

1,326 (16.8%) |

110 (1.4%) |

初めて行われたこの調査により、罹患率の高い地域に偏りがあることも分かった。罹患率が異常に高かったのは、竜地、団子へ嫁に行くなら…、と歌われた登美村︵とみむら︶の55%という驚異的な数値をはじめ、中の割に嫁へ行くなら…、と歌われた旭村の35%、および大草村の34%、嫁にはいやよ野牛島は…、と歌われた御影村︵みかげむら︶の40%など、古くから人々の間で歌われていた特定の地域での流行を実証するものであった[148]。また、塩山、勝沼︵現‥甲州市︶など甲府盆地の最東部では病気が一切なく、春日居、石和へと盆地を西へ向かうにつれ徐々に病気が現れ、甲府を過ぎた甲府盆地中央部の西側から一気に罹患率が上がり、特に韮崎から下流の釜無川両岸地域の罹患率が高いことも改めて実証された[147]。この甲府盆地内での西高東低ともいえる有病地の偏り[94]は流行末期まで続いた[† 32]。その後も住民の感染調査、診断は定期的に行われ、当初は虫卵検査により、昭和30年代中盤からは皮内反応検査によって行われた。

以下に流行末期20年間にわたる市町村別患者数を示すが、これは山梨県内の各医療機関において地方病と診断された各年度ごとの患者実数で、新規感染者の数ではない。また、昭和30年代以降の流行末期には腹水がたまる等の重症患者はまれになり、同40年代になると罹患者に感染したセルカリア匹数も少数になり、便中に虫卵を見つけることが困難になったため、より精密な皮内検査等によって罹患者の確認が行われた。1973年︵昭和48年︶から患者数が一旦増加しているのはそのためである。

| 年度 | 甲府市 | 中道町 | 韮崎市 | 敷島町 | 双葉町 | 竜王町 | 八田村 | 白根町 | 櫛形町 | 若草町 | 甲西町 | 増穂町 | 昭和町 | 田富町 | 玉穂町 | 豊富村 | 三珠町 | 山梨市 | 春日居町 | 石和町 | 一宮町 | 御坂町 | 八代町 | 境川村 | 中富町 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1956年度 | 220 | 9 | 70 | 60 | 135 | 213 | 54 | 126 | - | 35 | 135 | - | 218 | 200 | 81 | 19 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1,658 |

| 1957年度 | 121 | 33 | 179 | 61 | 132 | 388 | 60 | 95 | - | 29 | 130 | - | 173 | 148 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 29 | 10 | 37 | 1,755 |

| 1958年度 | 82 | 7 | 307 | 75 | 111 | 276 | 242 | 43 | - | 32 | 26 | - | 139 | 121 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1,575 |

| 1959年度 | 36 | 9 | 132 | 36 | 156 | 190 | 61 | 53 | - | 47 | 33 | - | 73 | 105 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 962 |

| 1960年度 | 78 | 0 | 74 | 36 | 74 | 130 | 55 | 54 | - | 40 | 31 | - | 82 | 106 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 793 |

| 1961年度 | 46 | 6 | 101 | 30 | 131 | 128 | 59 | 36 | - | 41 | 10 | - | 50 | 59 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713 |

| 1962年度 | 0 | 5 | 44 | 13 | 114 | 102 | 62 | 14 | - | 42 | 7 | - | 36 | 45 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |

| 1963年度 | 9 | 0 | 51 | 60 | 83 | 85 | 55 | 8 | - | 24 | 5 | - | 37 | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 462 |

| 1964年度 | 12 | 0 | 99 | 3 | 85 | 17 | 10 | 4 | - | 20 | 3 | - | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 |

| 1965年度 | 0 | 0 | 62 | 13 | 21 | 60 | 8 | 2 | - | 20 | 0 | - | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |

| 1966年度 | 0 | 0 | 70 | 1 | 22 | 108 | 14 | 4 | - | 19 | 3 | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |

| 1967年度 | 0 | 0 | 46 | 1 | 12 | 53 | 21 | 7 | - | 13 | 0 | - | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |

| 1968年度 | 1 | 0 | 71 | 1 | 26 | 76 | 27 | 12 | - | 13 | 0 | - | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252 |

| 1969年度 | 0 | 0 | 18 | 1 | 15 | 38 | 12 | 16 | - | 16 | 0 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |

| 1970年度 | 0 | 5 | 14 | 0 | 10 | 54 | 8 | 5 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| 1971年度 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 8 | 10 | 1 | - | 4 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |

| 1972年度 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | - | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |

| 1973年度 | 1 | 1 | 27 | 10 | 14 | 1 | 13 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |

| 1974年度 | 0 | 2 | 58 | 22 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 |

| 1975年度 | 5 | 0 | 23 | 0 | 10 | 13 | 28 | 13 | 0 | 18 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |

| 現在の 市町 |

甲府市 | 韮崎市 | 甲斐市 | 南アルプス市 | 富士川町 | 昭和町 | 中央市 | 市川三郷町 | 山梨市 | 笛吹市 | 身延町 | |||||||||||||||

感染防止への啓蒙[編集]

「俺は地方病博士だ」[編集]

1917年(大正6年)の冊子(おそらく中澤年章挿絵[149])

| 画像外部リンク | |

|---|---|

|

峡陽文庫[150] |

地方病は、ミヤイリガイの生息する河川や水路などで直接水に触れることによってセルカリアに感染し罹患する。よって、水田耕作に従事する農民は感染の危険性が常時付きまとっていることになる。しかし、仕事ではない不要不急な子供たちの川遊びなどによる感染は、正しく指導することで防ぐことが可能なため、子供たちへの啓蒙対策が急務となった。小さい頃に罹患すればその後の成長に大きな影響を与えるため、細心の注意が必要であると、自ら小学校2校の校医[† 34]を務めるようになっていた三神三朗も山梨地方病研究部に申し入れた[151]。

しかし、中間宿主を経て変態する日本住血吸虫のライフサイクルを子供たちに理解させることは容易ではなかった。複雑な感染メカニズムを文字や文章のみで理解することは難しいため、子供たちにも理解しやすい周知方法を検討・模索した山梨地方病研究部は1917年︵大正6年︶、﹃俺は地方病博士だ︵日本住血吸虫病の話︶﹄[† 35]と題した、当時としては画期的なイラスト[† 36]を多用した全16ページに及ぶ多色刷りの予防冊子を2万部作成し、有病地の小学生に無償で配布した[146]。ミヤイリガイの発見により日本住血吸虫の生態が解明されてから僅か3年半後であったことを考えても、当時の関係者が児童への感染防止をいかに重視していたのかが分かる。

冊子の内容は、地方病が水中の病原虫︵セルカリア︶を介して皮膚から感染する病気であること、この病原虫がミヤイリガイという小さな巻貝に潜んでいるため、川で遊ぶのは非常に危険であることを、子供にも理解できるように分かりやすく解説したものであった。また、小学生の興味を引くために3人の登場人物を配しストーリー性を持たせた、絵本のような内容であった。地方病研究部は各校校長以下、全教員に授業で読み聞かせるように義務付け、感想文などを書かせる指導を行い啓蒙に努めた[151]。

特にセルカリアの活動が活発になる夏場の河川での水泳は厳しく禁止されたが、大正時代の郊外有病地の一般家庭では風呂はおろか上水道すらないのが当たり前であり、日本有数の酷暑地帯である甲府盆地の夏季では、子供たちの河川での行水を完全に制限することは難しかった。このため、有病地の小中学校のプール設置が県の補助事業として優先的に進められるなど、引き続き子供たちへの感染防止の徹底が図られた[153][154][150]。

1943年︵昭和18年︶の山梨県県令に記載された改良型便所の構造図

日本住血吸虫の中間宿主はミヤイリガイ唯一固種であるが、最終的な終宿主はヒトを含む哺乳類全般である。終宿主の糞便に含まれる虫卵から孵化した幼虫︵ミラシジウム︶が水中のミヤイリガイに接触することにより感染源となる。

したがって、堆肥として使用していたヒトの糞便の場合、一定期間貯留し虫卵を腐熟させ殺滅させることが感染源を絶つ有効な手段であったため、糞便を貯留するための改良型便所の設置が奨励された[155]。山梨県では1929年︵昭和4年︶より改良型便所の設置に助成費を出し、1943年︵昭和18年︶には普及徹底を呼び掛けるなど、ヒトの糞便からの感染対策は一定の効果を上げた[156]。しかし、家畜や野良犬、野良猫など動物の糞便を特定の場所に貯留することなどできるはずがない。苦肉の策として1942年︵昭和17年︶より山梨県知事となった多湖實夫により、農耕で使うウシやウマにおむつを履かせるという試みが行われた。多湖知事の熱意により考案されたおむつは、官名糞受袋と名付けられた布製のものであったが、効果はほとんどなかった[157]。

このように、排泄場所をコントロールできない保虫動物に対する対策は困難なもので、1933年︵昭和8年︶にウシ、ウマ、ヤギなどの家畜動物の糞便検査と健康管理が寄生虫病予防法細則により義務付けられ、農耕で使う家畜を感染率の高いウシから感染感受性の低いウマへと変えることが積極的に行われた。同時に、田畑での家畜の糞便はできる限り収集して肥溜めに集めるようにした。また、野糞は厳禁とされ、特に子供たちに遵守するよう学校で指導させた[158]。

1943年︵昭和18年︶11月3日には、家畜への感染を究明するために、東京高等獣医学校︵後の東京獣医畜産大学︶の調査団が西山梨郡山城村︵現‥甲府市上今井町︶に本部を設置し調査を始めた[159]。また、ノネズミなどの野生動物は計画的に捕殺され、イヌやネコなどの愛玩動物の管理監視体制が強化された[94][160]。

農民への感染防止策として、農作業時にはできるだけ脚絆、腕袋の着用を行うよう指導し、セルカリアとの接触を極力回避する努力も試みられた[158]。

罹患者が治療を受けた杉浦醫院の診察室︵2010年9月撮影︶

中巨摩郡西条村︵現‥中巨摩郡昭和町︶の杉浦健造医師、健造の娘婿である三郎[161]の父子医師は、代々同村で開業医として地方病患者の治療に当たってきた郷土医である。2人は献身的な治療を行うと同時に、この疾患に対する予防の知識を通じた啓蒙活動を住民に行い続けた[162]。

甲府盆地の有病地視察に訪れた昭和天皇と案内役の杉浦三郎。1947年︵昭和 22年︶10月14日撮影[163]。

しかし、一向に減らない地方病に感染防止の難しさを感じ、この奇病を根本的に根絶するには中間宿主であるミヤイリガイの撲滅しかないと考え、ミヤイリガイの天敵であるホタルの幼虫を増やすための餌となるカワニナや、捕食動物としてのアヒルなどを飼育する施設を自宅を兼ねた医院敷地内に作り、また共に闘う他の医師たちへ金銭的な援助を行うなど、私財を投じてミヤイリガイ撲滅への活動を始めた。

やがてそれは官民一体による地方病撲滅運動に発展し、1925年︵大正14年︶に﹃山梨地方病撲滅期成組合﹄が結成され[164]、終息宣言を迎える71年後までの長期間にわたり山梨県民一丸となって進められた。

1933年︵昭和8年︶に健造が亡くなると、その遺志は娘婿である三郎によって引き継がれ、1947年︵昭和22年︶10月14日から2日間の日程で山梨県を行幸した昭和天皇の地方病有病地視察は三郎が案内を務めた。中巨摩郡玉幡村︵北緯35度38分1.1秒 東経138度31分48.0秒、[163]現‥甲斐市︶で視察は行われ、当時の甲府盆地における地方病の状況説明、顕微鏡を使った虫卵やセルカリアの観察、ミヤイリガイの生息状況の観察などが行われた[165]。

その後も三郎は、水田作業従事者に対する経皮感染を予防低減するための塗り薬を製薬会社と共同開発したり、後述する住血吸虫感染調査のために甲府盆地を訪れたアメリカ進駐軍関係者らと意見交換等を行った[161]。さらに1949年︵昭和24年︶に創設された﹁山梨県立医学研究所﹂︵後の山梨県衛生環境研究所︶の初代地方病部長に就任[166]し、行政、医療関係等、各方面との調整役を務めるなど、戦後の地方病撲滅運動において大きな役割を果たした[167]。

杉浦三郎は1977年︵昭和52年︶10月16日[168]往診に出向いた外出先で倒れ、そのまま他界した。後継者のいなかった杉浦醫院は閉院され、内装、各種薬品、器具等が往診に出掛けたそのままの状態で保管され続けた。

2010年︵平成22年︶に杉浦家の土地・建物は昭和町により購入され、同家より全ての収蔵品の寄贈を受けた。昭和町では、地方病の研究・治療に生涯をかけた健造、三郎両医師の業績、病気に立ち向かった先人達の足跡を後世に伝承していくために建物を整備し、﹃昭和町 風土伝承館 杉浦醫院﹄︵北緯35度38分25.2秒 東経138度31分57.2秒 / 北緯35.640333度 東経138.532556度︶として同年11月16日に設立公開した[169]。

杉山なかの墓︵甲府市向町盛岩寺︶︵2013年5月撮影︶

杉浦三郎だけでなく、この病気の解明や治療に取り組んできた他の郷土医や研究者は、地方病終息を見届けることなく太平洋戦争終戦の前後に相次いで亡くなっている。1944年︵昭和19年︶9月3日に吉岡順作が亡くなり︵享年81︶[170]、1946年︵昭和21年︶4月5日に桂田富士郎︵享年79︶が、奇しくも翌日の4月6日に宮入慶之助︵享年81︶がこの世を去った[171]。

三神三朗は晩年、自身の生涯にわたる研究の出発点となった、甲府市向町の盛岩寺にある杉山なかの墓参に足繁く通い、なかの墓前に無言のまま長時間頭を下げていたという[68]。また、一生現役郷土開業医を貫き、亡くなる1週間前まで地方病患者の手を握り脈拍を確かめていた。意識のなくなる直前に長女礼子に紙と筆を用意させると、床の中から仰向けのまま、﹁川中で 手を洗いけり 月澄みぬ﹂と、辞世の句を記した[172]。川で手を洗うという、ほかの場所であれば当たり前の何気ない日常を、命尽きる最期の瞬間まで夢見た三神三朗は、地方病のない甲府盆地の未来を後進に託し、1957年︵昭和32年︶3月13日[173]、85歳でこの世を去った[174]。

ミヤイリガイ生息密度を表した甲府盆地の有病地地図[175]。

甲府盆地から離れた中富町についての補足[†a 1]

日本住血吸虫の中間宿主がミヤイリガイであると解明されたことにより、ミヤイリガイの生息エリアが、そのまま地方病の流行エリアと完全に一致することが分かった。したがって、ミヤイリガイが生息する場所とは地方病の流行地、すなわち有病地ということになる。

ミヤイリガイ︵2011年10月8日、甲府盆地の旧有病地某所で採取し、 紙に載せて撮影した[† 37]︶。

大きさの比較のためタバコ︵マイルドセブン︶長さ85mm、直径6mmを並べた。

山梨県では、1933年︵昭和8年︶9月25日告示の﹁寄生虫予防法施行細則第2条ニ依ル日本住血吸虫病ノ有病地域指定﹂により、甲府盆地の10,023ヘクタールが地方病有病地として初めて公に指定された。しかしその後の調査により、2年後の1935年︵昭和10年︶には19,635.5ヘクタールというより広い範囲が有病地に指定された[176]。

当初はミヤイリガイが多く生息していた水田のみが指定されたのではないかと推察されているが、いずれにしても対策以前には20,000ヘクタール近い有病地が存在していた。しかし、後述するミヤイリガイ撲滅事業により有病地指定面積は徐々に減少し、1960年・1961年・1974年の3回にわたり有病地の指定は順次解除され[177]、1977年︵昭和52年︶には11,764.1ヘクタールと、当初の指定面積の約半分まで減少した[178]。

最終的に1994年︵平成6年︶4月18日の山梨県告示第263号をもって、有病地の指定はすべて解除された[179]。

右に示す地図は1970年代の甲府盆地におけるミヤイリガイ生息地︵有病地︶の略図で、ミヤイリガイ生息密度を3段階で表している[180]。

●希薄地︵黄色︶、1平方メートルあたりのミヤイリガイ生息19匹以下

●中間地︵橙色︶、1平方メートルあたりのミヤイリガイ生息20匹から30匹未満

●濃厚地︵赤色︶、1平方メートルあたりのミヤイリガイ生息30匹以上

この地図からも分かるように、地方病は甲府盆地の西側で猛威を振るっていた。盆地東部の笛吹川沿岸から甲府市中心部を南北に流れる荒川 (山梨県)に挟まれたエリア︵現・笛吹市から甲府市東部︶が最も生息密度は低く、荒川の右岸エリア︵西側︶から生息密度が高くなり、盆地最西部の釜無川両岸一帯が最も生息密度の高いエリアであった。

無病地であった南巨摩郡原村で新たに患者が発生した様子を報じる19 55年︵昭和30年︶2月から4月の山梨県内各紙︵山梨日日新聞、山梨毎日新聞︶の見出し。

大正期には、甲府盆地各地の有病地水田において、少ない所でも1平方メートルあたり100匹は採取でき、ひどい場所になるとミヤイリガイが何層にも重なり、竹ぼうきで掃いてちりとりに集められるほどであった[181]。また、ミヤイリガイは日当たりの悪い草屋根の上にまで登り生息し、最もひどい地域になると炊事場の窓枠にまでびっしりとミヤイリガイが群がっていたという[182]。このようにミヤイリガイは水陸両生かつ行動範囲が広く、水中だけに生息するとは限らなかった。つまり、水中でミラシジウムに感染したミヤイリガイが、陸上に上がった際に露などの水滴に触れれば、その水滴中にセルカリアが泳ぎ出すこともあり得たのである。

大正末期から昭和初期にかけ、新たな言葉、ことわざが再び甲府盆地の人々の口から出始めた。

朝露踏んでも 地方病

ミヤイリガイの生息濃厚地域では、草むらを素足で歩いただけで感染してしまう恐ろしさに、農民はなすすべもなかった[183]。

藤浪鑑の指導による甲府盆地有病地での生石灰散布実験。1924年︵ 大正13年︶頃。具体的な撮影場所は不明。

甲府盆地での石灰窒素散布作業。1951年︵昭和26年︶頃。

ミヤイリガイが中間宿主であると解明されてから、﹁地方病の撲滅はすなわちミヤイリガイの撲滅である﹂と、人々の間で共通認識となり意識されるようになっていった。

ミヤイリガイ発見の翌年1914年︵大正3年︶には早くも土屋岩保により、中巨摩郡国母村小河原︵現‥甲府市上小河原町、北緯35度38分1.9秒 東経138度33分54.6秒︶の溝渠で硫酸を使った殺貝︵さつばい︶実験が行われ[184]、土に埋める埋没法や火力による殺貝などが実験されたが、労力や経費に見合った効果のある決定的な殺貝方法はなかなか見つけられなかった。

そんな中、地域住民によるミヤイリガイの拾い集めが始まった[155]。﹁ミヤイリガイをなくせば地方病はなくなる﹂と聞いた農民が、自発的に行動を始めたのである[185]。それは、女性や幼い子供たちをも動員し、箸を使って米粒ほどの小さなミヤイリガイを1匹ずつ御椀に集めていくという、気の遠くなるような涙ぐましいものであった。農民たちへの努力に応えるべく、県により採取量1合に対し50銭が給付され、1合を増すごとに10銭の奨励金が交付された[146]。

この活動は1917年︵大正6年︶から8年間にわたって実施され、8年間で﹁38石5斗8升0合7勺﹂︵米俵にすると約96俵分︶[186]ものミヤイリガイが採取されたが、ミヤイリガイは繁殖力が強く、1か所だけで目に見えるミヤイリガイを駆除しても、それは言わば焼け石に水であり、さらなる有効な撲滅法の出現が待望された。たとえ1匹でもミヤイリガイが残っていれば、感染を絶つことはできない。1匹から4匹のミラシジウムがミヤイリガイに侵入して変態分裂を続け、わずか1匹のミヤイリガイから最終的に数千匹ものセルカリアが生まれるのである[187]。

ミヤイリガイ殺貝に新たな動きが起きたのは、内務官僚出身の本間利雄が山梨県知事に就任した1924年︵大正13年︶であった[188]。本間の前任地は広島県で、前職は広島県警察部の部長であったが、それ以前にも広島県職員の一人として、深安郡川南村片山地区の有病地︵片山有病地︶におけるミヤイリガイ撲滅事業に関わっており、現地で行われた石灰散布による殺貝効果を熟知していた[94]。

石灰を利用した殺貝方法は、経皮感染の解明者でもあり、広島における日本住血吸虫症研究の第一人者になっていた京都帝国大学の藤浪鑑によって考案された。藤浪は大学の研究室でミヤイリガイを飼育し、さまざまな薬剤の検討を行った結果、生石灰が条件を満たす殺貝剤になると判断した。

生石灰︵酸化カルシウム︶は水によく溶ける粉末の物質である。有病地の水の量を100とした場合、生石灰を1から2の割合、すなわち1 - 2%にすれば、生石灰がミヤイリガイの体表面を覆って貝の体内に入り込み、神経系統を麻痺させ呼吸困難に陥らせることによって、24時間以内に90%以上のミヤイリガイを殺せることが分かった[189]。しかも石灰は日本国内で産出、精製、製造されており、他の薬剤等と比較して価格的にも安価であった[190]。

片山有病地では、1918年︵大正7年︶から4年間にわたり生石灰合計1995トン[191][† 38]を使用した殺貝活動が行われ、片山有病地ではミヤイリガイの姿がほとんど見られなくなる[192]という目覚しい効果を得た。その経験から、本間は山梨での石灰散布に意欲を見せ、藤浪鑑を甲府へ呼び寄せると、山梨県内の研究者と共に石灰散布の可能性を探ったが、広島と山梨での大きな違いは有病地の面積であった。

甲府盆地の有病地面積は片山有病地の面積の16倍強である[193][194]。石灰散布作業が並大抵ではないことは、広大な甲府盆地の有病地を目の当たりにした藤浪自身も﹁尋常なことではない﹂と痛感していた[195]。

しかし、それでも行動を始めなければ何も変わらないと、山梨県では1925年︵大正14年︶に生石灰の散布が決定され、前述したように同年2月10日に﹃山梨地方病予防撲滅期成会﹄が組織され発足した[196][197]。1924年︵大正13年︶から1928年︵昭和3年︶にわたる5年間の地方病撲滅対策費用166,379円のうち、約8割に当たる131,943円が寄附金であった[155][156]ことからも、住民の地方病撲滅への願いの強さが分かる。

こうして行政と地域住民によるミヤイリガイ撲滅活動は終息宣言が出されるまで70年以上継続されていくことになり、生石灰から石灰窒素の散布へ、アセチレンバーナーによる生息域への火炎放射[198]、アヒルなど天敵を使った捕食、後述するPCPによる殺貝、用水路のコンクリート化など、あらゆる手段を駆使してミヤイリガイ撲滅、地方病の根絶という最終目標に向け、親から子へ、子から孫へと世代を越え引き継がれていった[地方病博士 3][199]。

世界の住血吸虫症流行地

山梨県立医学研究所で殺貝試験実験を行う、米陸軍第406総合医学研 究所のマクマレン (McMullen,Donald B) 博士。1950年︵昭和25年︶撮影。マクマレンは数年間にわたり甲府に滞在し山梨県内の関係者とともに撲滅活動に尽くした。

太平洋戦争末期の1944年︵昭和19年︶10月から翌年4月にかけて、フィリピン中部のヴィサヤ諸島にあるレイテ島パロ地区 (Palo) で約1,700名ものアメリカ軍兵士に高熱や下痢が集団で発症した。当初マラリアを疑った米軍軍医は糞便検査の末、兵士らが罹患した病気の正体が日本で発見された日本住血吸虫症であることを突き止めた。当時のアメリカにおける保健衛生体制は知識、予算の面で世界最先端のものであり、事前の感染症対策を用意周到徹底していると自負していたアメリカにとってレイテ島での日本住血吸虫症感染は不覚であった[200]。

昭和町で採取されたミヤイリガイの標本。対比のため50円玉を並べて撮 影した。標本化のため脱色している。風土伝承館杉浦醫院所蔵。︵2011年10月撮影︶

このフィリピンでの経験によりアメリカは甲府盆地で流行する地方病に大きな関心を持ち、日本占領下の1947年︵昭和22年︶10月、米軍熱帯病委員会委員であるジョージ・ハンター (George W Hanter) 博士[201]を中心にした GHQ による衛生部隊を山梨県に投入し、甲府駅構内に客車を改造した臨時の研究所︵いわゆる保健車︶を作り[† 39]、山梨県内の研究者と共に地方病の調査研究を行った[202]。その際、山梨県が1917年︵大正6年︶に作成した﹃俺は地方病博士だ﹄を見た米軍医療関係者は、その出来栄えと啓蒙を含めた内容の分かりやすさに感嘆していたという[203]。

同研究所はキャンプ座間︵神奈川県座間市︶内に在日米軍が設けた米陸軍第406総合医学研究所︵略称‥406MGL︶の出先機関であり、甲府駅構内の研究施設では殺貝に使用するための薬品テストが行われた。米軍が持ち込んださまざまな薬品の中から有機塩素化合物であるサントブライト︵ペンタクロロフェノール︶に有効な殺貝効果があったことから、同一成分で日本国内で精製することが可能な、殺傷効果の高い殺貝剤、ペンタクロロフェノールナトリウム︵略称Na-PCP、日化辞番号‥J809E︶の開発に成功する。同研究所では患者の治療も同時に行われ、住民から﹃寄生虫列車﹄、﹃病院列車﹄などと呼ばれ山梨県民に親しまれ、同研究所での日米共同研究はその後9年間続いた[94]。

PCPによる殺貝は主に農民を主体とする地域住民により人海戦術で行われ一定の効果を上げたが[198]、1965年︵昭和40年︶10月に、中巨摩郡昭和町の養殖池に薬剤が流入し、観賞用のニシキゴイ7,000匹が死ぬ事故が起きるなど[204]、川魚や農作物への有害性が問題になった。

環境への配慮から毒性を弱めた殺貝剤として、当時東北地方で﹁殺ユリミミズ剤﹂として使用されていたユリミン (BAB、日化辞番号‥J3.051A、3,5-Dibromo-4-hydroxy-4'-nitroazobenzene) を粒状に改良したものが、1968年︵昭和43年︶から PCP にとって変わり実用化された[205]。ところが実用化直後にユリミン製造メーカーの原料不足により製造中止を余儀なくされてしまう。山梨県衛生公害研究所の梶原徳昭、薬袋︵みない︶勝らが中心となり、PCP、ユリミンに代わる殺貝剤の調査検討が行われ、1976年︵昭和51年︶からはフェブロールジクロロ・ブロモフェノール・ナトリウム塩 (phebrol:Sodium2-5dichloro-4-bromophenol)、通称 B2 が使用されるようになった[206][207]。

1960年︵昭和35年︶から1987年︵昭和62年︶までの27年間に、Na-PCP 328トン、ユリミン 175トン、B2︵粒剤︶87トン、B2︵液剤︶87キロリットルが、殺貝剤として甲府盆地のミヤイリガイ生息地︵有病地︶に散布された[208]。

ミヤイリガイ対策のために甲府盆地の水路はコンクリート化された[† 40]。︵2010年9月撮影︶

1936年︵昭和11年︶、甲府盆地のミヤイリガイ生態観察を行った生物学者の岩田正俊は、ミヤイリガイが水田や水路周辺などの流れの緩やかな場所に生息する特性から、用水路をコンクリート化し直線化することによって流速を早め、生息しにくい環境を作ることの有効性を唱えた[209]が、昭和初期当時のセメントは高価なものであり、甲府盆地の全ての用水路をコンクリートで覆うという提案はコストの面から実現するのが困難な提案であった。

山梨県による地方病予防宣伝カー。

1955年︵昭和30年︶頃

山梨県知事天野久は甲府盆地各所へ精力的に出向き、地方病の予防撲滅 を有病地の住民・農民に直接呼びかけた。

1955年︵昭和30年︶頃

しかし、宮入慶之助の門下である九州大学の岡部浩洋[† 41]と岩田繁男が、筑後川流域の同疾患流行地である佐賀県旭村でミヤイリガイの産卵孵化実験を行い、コンクリート用水路での産卵孵化率が極端に低いことなどが確認され、溝渠のコンクリート化が目覚ましい効果を発揮することが実証された[210]。

また、国立予防衛生研究所の当時の寄生虫部長であった小宮義孝[211]による各機関への積極的なコンクリート化への提唱、働きかけなどにより、山梨県では県職員の佐々木孝を中心に用水路のコンクリート化が、中巨摩郡飯野村︵現‥南アルプス市飯野︶で1948年︵昭和23年︶から試験的に始まった[212]。

最初のコンクリート化はわずか814メートルの試験的なものであったが、翌1949年︵昭和24年︶8月に効果を調べると、コンクリート化しても一定の流れがなければ、土砂や枯葉が堆積してミヤイリガイが生息し繁殖してしまうことが確認され、コンクリート化試験報告書には、施工後も溝渠の清掃等、定期的なメンテナンスが必要であると報告されている[213]。

しかしながら、コンクリート化された溝渠︵一定の流量と流速のある︶がミヤイリガイの生息に適さないことも明らかであった。

用水路のコンクリート化による利点として考えられたのは、

(一)コンクリートで固めることによって、それまで生息していたミヤイリガイを埋没することができる。

(二)コンクリート化することによって、流速が毎秒2尺︵約61センチ︶あれば、産卵された卵が水草などに固定されず流されて貝の繁殖が不可能となる。

(三)仮にコンクリート水路で生息しても、発見が容易になり的確に消毒殺貝できる。

などである。

コンクリート化された溝渠にはプレートが設置されている[† 42]。

︵2011年7月撮影︶

また、1950年︵昭和25年︶に実験現場で行われた実地検分により、コンクリート化された用水路の水流が流速1メートル以上あればミヤイリガイが100%流出することが判明し、厚生省を通じて寄生虫病予防法に﹁溝渠のコンクリート化条文﹂が盛り込まれ[† 43]、県の予算を超えた国庫補助によるコンクリート化事業が1956年︵昭和31年︶より本格的に開始された[214]。

なお、当時行政区域外であったため工事ができず、コンクリート化工事のネックとなっていた国鉄用地内︵中央本線および身延線︶溝渠のコンクリート化の実現は、運輸政務次官を経験し、後に第9代自由民主党副総裁となる、旧白根町︵現‥南アルプス市下今諏訪︶出身の金丸信が、縦割り行政の垣根を越えた各方面へ働きかけた政治力の結果である[215]。

こうして、甲府盆地を網の目状に流れる水路は大小問わず全てコンクリートで塗り固められた。コンクリート化に投入された予算は1979年︵昭和54年︶の段階で70億円に及び[216]、1985年︵昭和60年︶には累計総額100億円を突破する、莫大な費用を注ぎ込んだ事業であった[217]。

なお、撲滅事業が終了した1996年︵平成8年︶の時点で、地方病対策のためにコンクリート化された甲府盆地の用水路の総延長は、北海道函館市から沖縄県那覇市間の直線距離に相当する[218]、2,109キロメートル︵2,109,716メートル︶に達している[219]。

山梨県により作成された地方病完全撲滅啓発ビラ。

1979年︵昭和54年︶。

感染源対策[編集]

郷土医杉浦健造と三郎父子[編集]

ミヤイリガイ撲滅への挑戦[編集]

有病地の指定と解除[編集]

地域住民の殺貝活動[編集]

殺貝剤PCPの開発[編集]

甲府盆地の水路のコンクリート化[編集]

終息宣言[編集]

新規感染者の減少[編集]

水路のコンクリート化と同時進行で行われた地域住民による地道な殺貝、消毒などの取り組みによる効果は、新規感染患者の減少という目に見えた形で現れた。 流行末期の甲府盆地における日本住血吸虫卵陽性率とミヤイリガイ感染率の推移 山梨県日本住血吸虫流行地における検査成績 - 国立感染症研究所感染症情報センターIASRデータから引用一部改変︵1961年-1980年︶。 注:1992年までの検査データがあるが、1981年以降の感染率は、被験者・ミヤイリガイ、いずれも全て0%で推移しているのでここでは省略する。感染者減少の複合要因[編集]

保卵者数は最盛期であった1944年︵昭和19年︶の6,590人をピークに減少に転じ、1960年代から1970年代初頭にかけ急激に減少した。これにはコンクリート化と新薬による殺貝だけでなく、いくつかの複合的な要因が考えられている[221][222]。

ただしそれらの要因は、地方病対策だけのために意図的に行われたものではない。高度経済成長期における日本のさまざまな生活環境の激変や都市化が殺貝剤散布や水路のコンクリート化などと相乗効果となり、結果として日本住血吸虫の撲滅へ寄与したと考えられている[223][224]。

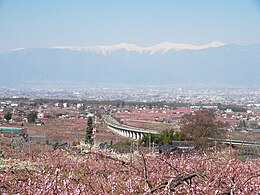

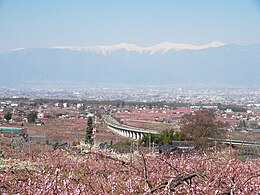

(一)第1の要因として、戦後の甲府盆地における産業転換に伴う土地利用の変化が挙げられる。古くから稲作が中心であった甲府盆地中西部の農業形態は、モモやサクランボ、ブドウなどの果樹栽培へ転換され、長期間にわたって水を張った状態を必要とする水田が減り、ミヤイリガイの生息地を結果的に狭め追いやった。これは有病地の特に釜無川右岸地域一帯と甲府市東部から旧石和町南部にかけての一帯で顕著であった。甲府盆地中央部においても高度経済成長に伴う宅地開発︵県営玉川団地︵北緯35度37分57.2秒 東経138度31分53.8秒 / 北緯35.632556度 東経138.531611度︶、甲府リバーサイドタウン︵北緯35度36分36.4秒 東経138度30分40.8秒 / 北緯35.610111度 東経138.511333度︶等︶や、大規模な工業団地︵国母工業団地︵北緯35度37分3.5秒 東経138度33分6.6秒 / 北緯35.617639度 東経138.551833度︶、釜無工業団地︵北緯35度37分35.8秒 東経138度31分5.9秒 / 北緯35.626611度 東経138.518306度︶等︶の造成により次々に水田は姿を消していった[225]。

(二)第2の要因として、農耕の機械化が挙げられる。水田が減ったことに加えて機械化が進んだことにより、農作業用の家畜はほとんど姿を消し、ウシなどの感染家畜の糞便に含まれる虫卵が激減した[221]。肥料に関しても、堆肥などの自給肥料から化学肥料などのいわゆる金肥に転換され、虫卵が感染源となることが物理的に回避されるようになった。

(三)第3の要因として、一般家庭で使用されていた合成洗剤の排水によるセルカリアへの殺傷効果が挙げられる。昭和40年代当時はまだ合成洗剤の規制や制限が行政から指導されておらず、また下水道の普及も遅れていた甲府盆地では、合成洗剤を含んだ排水はいわば垂れ流し状態であった。本来であれば非難される垂れ流しも、こと日本住血吸虫に対しては怪我の功名ともいえる[221]。実際に、久留米大学教授の塘普︵つつみひろし︶が1982年︵昭和57年︶に行った実験によると、一般家庭で使われる濃度0.14-0.25%の合成洗剤溶液にセルカリアを投じると5分以内に全て死滅し、さらに溶液を100倍に薄め同様に試しても、セルカリアは24時間以内に全て死滅することが実証されている[226]。

桃の花の咲く2011年4月の甲府盆地。市街地や住宅地、そしてモモ とブドウに代表される果樹園は増えた一方、水田は減った。

これらの中で、果樹栽培への転換は甲府盆地の農業形態を大きく変え、今日見られるような果樹園が広がる甲府盆地特有の景観を決定付けた。

山梨県では1952年︵昭和27年︶に、当時需要が高まっていた養蚕の拡大化を図り、山間地の棚田を中心に水田を桑畑に変えていき、最盛期には4万戸もの農家が養蚕業を営むようになった。しかし、直後の1958年︵昭和33年︶には生産過剰となり繭の価格は下落の一途をたどることとなる[227]。

この対応策として山梨県は、米や養蚕に替わる新たな県のブランドとしての農作物を検討した結果、ブドウやモモなどの果樹栽培に意見が集約された。甲府盆地は大消費地の京浜地区に近接し、国道20号の新笹子トンネル開通などにより、輸送手段も格段に向上し始めていた。もともと甲府盆地の寒暖の差がある気候条件は、盆地東部の勝沼地区周辺で江戸時代から栽培されていた甲州ブドウに代表されるように果樹栽培に適した気候であった。地方病撲滅協力会と地方病撲滅対策促進委員会も水田から果樹園への転換推進を後押しした[224]。

この果樹栽培転換は甲府盆地全体の農民に強い影響を与えた。先祖代々稲作を続けてきた土地ではあったが、同じく先祖代々苦しめられてきた地方病と決別するためなら反対する者などいなかった。1960年︵昭和35年︶の甲府盆地における果樹生産額は当時の価格で49億5千万円、これは山梨県全体の農業生産額の20%であり、全国水準の6.3%を大きく上回っていた[227]。その後も甲府盆地の土地利用転換は加速度的に進み、ワイン製造やブドウ狩りなどの観光地化が進んでいった[224][227]。やがて新規感染者と考えられる低年齢者の保卵者数の割合が低下し、1966年︵昭和41年︶以降の調査では保卵者の大部分が35歳以上で占められるようになった[94]。

山梨県衛生公害研究所︵現山梨県衛生環境研究所・北緯35度40分19.5秒 東経 138度32分59.9秒︶。戦後の地方病対策研究の中心的機関であった。︵2011年8月撮影︶

甲府盆地では、1978年︵昭和53年︶に韮崎市内で発生した1名の急性日本住血吸虫症感染の確認を最後に[228]、これ以降の新たな感染者の発生は確認されなくなった。ミヤイリガイも撲滅こそされていないものの、セルカリアに感染・寄生された個体は同時期以降には発見されなくなり、ヒト以外の哺乳動物の感染も1983年︵昭和58年︶のノネズミでの感染確認を最後に発見されなくなった[226]。

1985年︵昭和60年︶には、虫卵抗原に対する抗体陽性者︵皮内反応検査︶の平均年齢が60.6歳に達するなど、保卵者数の低下および抗体陽性者の年齢構成の高齢化から、甲府盆地における日本住血吸虫症︵地方病︶の流行は、1980年代前半頃に終息したものと今日では考えられている[219]。その後の1990年︵平成2年︶から3年間に及ぶ、甲府盆地の小中高生児童生徒4,249名を対象にした ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) 検査法[† 44]による集団検診でも、感染者は一人もおらず全員陰性であった[229]。

こうした経緯を経て、山梨県知事の諮問機関である山梨地方病撲滅対策促進委員会︵刑部源太郎会長︶は、﹁新たな感染による地方病患者が1978年以降発生していない﹂こと、﹁感染したミヤイリガイが1977年以降発見確認されていない﹂ことなどを根拠に、1995年︵平成7年︶11月15日、﹁山梨地方病の流行は終息し安全である﹂旨の中間報告書を同県知事に提出し[230]、翌年2月13日の山梨県議会において、﹁ミヤイリガイは依然生息するものの、再流行の原因となる可能性はほとんどない﹂、と答申・議決され、当時の山梨県知事天野建は地方病終息宣言を行った[231]。

宣言

先般、山梨県地方病撲滅対策促進委員会から﹁本県における地方病は、現時点では既に流行は終息しており安全と考えられる。﹂との答申をいただいたことを受け、

ここに本県における地方病︵日本住血吸虫病︶の流行が終息したことを宣言いたします。

— 平成八年二月十九日 山梨県知事 天野 建[232]

地方病流行終息の石碑。山梨県知事天野建筆[† 45]。︵2012年9月撮影 ︶

1881年︵明治14年︶8月27日の旧春日居村からの嘆願に始まった地方病問題は、1996年︵平成8年︶2月19日、実に115年目にして終息を迎えた[† 46]。

ただし、これは日本住血吸虫の撲滅であって、中間宿主であるミヤイリガイが山梨県内で完全に撲滅されたわけではない。可能性は低いものの、中間宿主であるミヤイリガイが存在する限り起こり得る[233]、輸入ペットや外国人保卵者など輸入感染による再流行︵再興感染症︶の危険性も指摘されている[234][235]。山梨県では2010年現在もミヤイリガイの生息調査や監視活動が、住民や行政から受託した民間企業などによって定期的に行われている[236]。さらには小中高生を対象とした地方病の集団検診も引き続き行われている[237]。また、終息宣言の1996年からは、山梨県衛生公害研究所により、甲府盆地西部に残ったミヤイリガイ生息地において GPS による定点観測が行われ、GISソフトを使用したリスクマップの作成や詳細な生息地データの作成調査が継続的に行われている[238][239]。また、ミヤイリガイは千葉県小櫃川流域[240]でも生息が確認されており、1986年︵昭和61年︶の千葉大学医学部による実態調査によって同流域の一部地域でかつて日本住血吸虫症が流行していたことが確認された[15]。

なお、2014年現在も日本国内の複数の大学や研究施設などでミヤイリガイは産地別に飼育されており、日本国内の自然界では撲滅された日本住血吸虫の本体も、厳重な管理の下、ミヤイリガイと終宿主役となる哺乳実験動物と共に飼育され、人為的に生活環が再現継続され累代飼育されている[† 47][241]。これは万一の再流行に備え、前述した皮内反応診断に必要な抗原を製造するために、日本住血吸虫の本体が不可欠だからである[242]。

こうして、古くから謎に包まれていた地方病︵日本住血吸虫症︶は多くの医師・研究者の努力により病原の解明、感染メカニズムの解明が行われ、世代を超えた多くの人々の努力により日本国内での日本住血吸虫症は制圧・撲滅された。しかしその一方で、なぜミヤイリガイが甲府盆地をはじめとする限られた地域にのみ生息していたのかという疑問は解明されていない。生物学、遺伝学、地質学、気象学、地理学など、あらゆる観点からの研究が行われている[243]が、依然として大きな謎のままである[44][244][245]。

鎌田川源氏蛍発生地石碑。背後の緑地が鎌田川源氏蛍公園。︵2012年8月撮影 ︶

昭和町では、ミヤイリガイ駆除で使われた殺貝剤や[247]鎌田川流域など河川のコンクリート化[248]、さらに先述した高度経済成長による土地開発や汚水の垂れ流しにより[249]、ミヤイリガイとよく似た形態・生態であるカワニナが減り、それを幼虫期の餌とするゲンジボタルも、その個体数と生息地を減らしていった[250][249]。また、火炎放射器がミヤイリガイと一緒くたにホタルの蛹を焼く、ということも原因の一つにあった[249]。

鎌田川のゲンジボタル発生地︵北緯35度37分56.5秒 東経138度32分21.3秒 / 北緯35.632361度 東経138.539250度︶は1930年︵昭和5年︶に国の天然記念物に指定されていたが、個体数の減少により、1976年︵昭和51年︶に指定解除された[250][251]。当時の昭和町民はミヤイリガイを減らすとホタルも減る、と認識していたが、地方病撲滅のため、天然記念物指定解除を受け入れるばかりだった[249]。

姿を消したと思われたホタルであったが、1987年︵昭和62年︶、昭和町内の川で突然大発生し、翌1988年にはホタル復活をめざす有志により﹃昭和町源氏ホタル愛護会﹄が結成され、会員らの自宅にホタルの飼育場を設け、生息環境の保全のため河川清掃などの活動が続けられている。さらに昭和町内に約4,000ヶ所ある下水道のマンホールのフタにはホタルがデザインされるなど、町を挙げてゲンジボタルの保全活動が行われている[239]。昭和町風土伝承館となっている杉浦醫院内の池には、ホタルが生息できるようにしている[252]。

2012年現在、釜無川や笛吹川の流域では、小学生など児童が参加するホタルの勉強会や幼虫放流会が行われている[253][254]。

埋め立てられる前の臼井沼の空中写真。

赤褐色に見える雑草の茂る一帯が臼井沼である。︵上部の造成されている場所は立川飛行機甲府製造所の跡地︶いずれも全て埋立てられ、今日とは大きく景観が異なる。

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。1975年撮影の3枚を合成作成。

旧田富町︵現中央市︶の釜無川左岸沿いには、臼井沼︵うすいぬま北緯35度36分13.5秒 東経138度30分49.4秒︶と呼ばれる約18ヘクタール[255]の湿地帯があった。臼井沼は、野鳥の生息地として山梨県民に知られていたが、埋め立てられた[256]。

これは、当時の田富町民が総決起大会を開き、﹁地方病撲滅のためには、ミヤイリガイ繁殖の温床となっている沼を埋め立てるしかない﹂と決議したためである。圃場整備された水田や畑地等、他のミヤイリガイ生息地と異なり、道もなく雑草の生い茂る臼井沼中央部へは人間が近付くことが困難であったため、臼井沼での効率的な殺貝は難しかったのである。甲府盆地各所で殺貝対策の著しい効果が現れ始めていた1970年代も、臼井沼ではミヤイリガイが大量に繁殖を続けていた。実際に、山梨県衛生公害研究所の調査による臼井沼で捕獲したノネズミのうち、地方病に感染していた個体数は、1971年︵昭和46年︶では13匹中8匹 (61.5%)、1975年︵昭和50年︶も73匹中24匹 (32.9%) という高い感染率であった[255]。

臼井沼周辺住民や町議らが中心となり当時の田富町議会でも審議が繰り返され、1976年︵昭和51年︶3月、田富町は、山梨県議会議長宛に臼井沼埋立ての請願書を提出した。この動きに対して野鳥保護団体は﹁渡り鳥の中継地として貴重﹂と反論し、同年4月に﹁臼井沼の開発について考えましょう﹂と題した、埋立て反対趣旨を書いたパンフレットを作成し田富町全戸に配布した。また、ミヤイリガイについてはコンクリート溝渠による防除に留め、沼の埋立ては避けるべきだと当時の山梨県知事田辺国男に陳情している[257]。

一方、田富町を含む山梨県下の市町村で構成される山梨地方病撲滅協力会は、臼井沼の全面埋め立ての必要性を訴える陳情書を同年5月21日に田辺知事に提出した。翌々日の5月23日には臼井沼現地において住民200人以上、その他関係者らが参加し﹁田富町地方病撲滅町民総決起大会﹂が開催され、会場の各所には﹁一に健康、二に埋立て﹂、﹁鳥より人間優先﹂などのプラカードが多数立てられ、埋立て賛成派反対派らの間で緊張した状況となった。同じ日に日本鳥学会の集会が山梨大学で開催され、臼井沼を永久に保存する決議案が採択されるなど、1976年の3月から5月にかけ臼井沼の埋立てをめぐり関係者の間であわただしい状況が続いた[257]。

対応を迫られた行政側︵山梨県︶が出した結論は臼井沼の埋め立てであった。同年6月22日の定例県議会で田辺国男知事は﹁県としては地元民の悲願にこたえ、地方病撲滅のためには埋め立て以外にないと考える﹂と答弁し、29日の本議会で野党各党会派による採択反対討論などがあったものの、起立採択の結果、自民党などの賛成多数で原案通り、埋め立てることが確定した[258][259][260]。

その後、最終的に臼井沼は富士観光開発が分譲住宅地として開発し[256]、甲府リバーサイドタウンとなった。また、臼井沼北部は県の主導により、甲府市中心部にあった連雀︵れんじゃく︶問屋街の卸売業者を移転集約させた山梨県流通センターになった[261][† 48]。

筑後川流域での日本住血吸虫症撲滅に大きな役割を果たした[† 49 ]筑後大堰。

宮入貝供養碑。久留米市宮ノ陣。

︵2014年12月6日撮影︶

山梨・広島・福岡・佐賀など日本国内各地における日本住血吸虫症対策は、研究者間や医師間のレベルでは各種論文をはじめとする学術的観点から地域を越えた交流があり、解明期当初より活発な意見交換などが行われ、当疾患の原因解明に大きく寄与したことは前述した通りである。しかしその一方で、主に地域農民により行われた殺貝作業など、現場の住民同士の意見交換が重要な民間レベルでの交流は戦前まではほとんど行われず、それぞれの地域ごと対策がとられていた。民間レベルでは通信、移動、情報の発信といったインフラは貧弱な時代であった。

山梨で﹁地方病﹂、広島で﹁片山病﹂、福岡で﹁マンプクリン﹂と、離れた場所でそれぞれ別の名前で呼ばれ[264]、さらに中国では﹁シーチチュン︵血吸虫病︶﹂と呼ばれていた奇病が実は同じ病気であったと解明されたのは、研究者の努力もさることながら、情報伝達技術・交通機関の発達といったインフラ整備によって多くの人間が情報を共有できるようになったことも大きな要因である。

戦後の混乱も落ち着いた1953年︵昭和28年︶12月、山梨県、佐賀県、福岡県、広島県、岡山県の5県知事が日本住血吸虫症の有病地知事会を結成し、研究成果の交換などを申し合わせ[265]、1960年︵昭和35年︶各県有病地の市町村長、行政関係者が初めて一堂に会し、当時の韮崎市長浅川彦六を初代会長とする日住病全国有病地対策協議会を発足させた[266]。

第1回の会合は甲府市の舞鶴会館で行われ、各県が毎年持ち回りで協議会を開き、有病地の視察、対策や国への要望事項の取りまとめなど、互いに励まし助け合っていくことを誓った[267]。

この第1回会合視察の際に、果樹園に転換された甲府盆地の土地利用を見た福岡県の職員は感心すると同時に、乳牛を放牧している久留米市長門石町内の筑後川河川敷を思い出し、もしやと思い福岡へ戻った。河川敷を調べると案の定大量のミヤイリガイを発見、しかもその半数以上がセルカリアに感染していることが判明した。結局この河川敷は1965年︵昭和40年︶までに、ゴルフ場やテニスコートなどに土地改良され、筑後川流域でのミヤイリガイは完全に絶滅された。福岡の関係者にとって、甲府盆地での土地利用視察が福岡における本疾患撲滅に繋がるエポックメイキングな出来事であった[268]。

日住病全国有病地対策協議会は発足以来、関係各省庁への積極的な陳情を行い、寄生虫病予防法改正︵水路コンクリート補助事業の期間延長︶をはじめとする撲滅活動推進を果たし、各地の対策事業が落ち着いた1982年︵昭和57年︶5月27日、甲府古名屋ホテルで開催された第23回大会において解散が宣言され、その活動を終えた[269]。

周恩来

日中国交正常化以前の1955年︵昭和30年︶11月4日、東京大学附属伝染病研究所︵現・東京大学医科学研究所︶助教授の佐々学︵さっさ まなぶ︶[270]は、日本人医師20数名から構成された訪中医学団[† 50]のメンバーの1人として中華人民共和国首都北京を訪れ、中国側の医療関係者および要人と会談を行った。

会談の冒頭、建国したばかりの中華人民共和国政務院総理であった周恩来から、﹁本日、私は日本からお越しの皆様に、どうしてもお聞きしたいのです。その病気はシーチチュン︵血吸虫病︶といい、中国人民の健康を損なっている最大の敵であります。今回の会談はそれを力点に置きたいと思います[272]﹂と話題が発せられ、訪中メンバーの中で寄生虫疾患を担当していた佐々は驚いた。周恩来が口にした血吸虫病とは日本住血吸虫症のことであった。周によると、住血吸虫病の流行地帯には二億人が住んでいた[273]。

また、周恩来は﹁発見者の名前をとってミヤイリガイ﹂、﹁この貝が中間宿主です﹂など、寄生虫学者でもなければ返答できないような会話を佐々とこなし、同席した日本の医師団を驚かせた[274]。一国の首相が日本で解明された寄生虫病の経緯を調べ上げ詳細に把握しているのは、それほどまでにこの病気が中国にとって深刻なものであることの証左でもあった。

佐々は会談直後、周恩来の計らいにより、北京医学院教授の鍾恵潤を案内役に紹介され、訪中医学団一行と一旦別れ、中国政府要人用の特別車両が連結された列車[275]により10日間の日程で、江蘇省、湖北省、浙江省、広東省、福建省といった流行地の視察を中国側の関係者と行った。南京では国立の医学研究所を見学し、無錫では江蘇省血吸虫病予防処を訪れた[276]。

その後、国交正常化を待たずして、日本の関係者による中国でのミヤイリガイ殺貝やスチブナールによる治療、用水路のコンクリート化実験などの援助、技術提供など、日中間での意見交換、協力関係は続いていくことになった[277][278]。

日本住血吸虫症のフィリピンの11歳少年。南アグサン州にて2005年 撮影。

アジアでのもう一つの日本住血吸虫症流行地フィリピンでは、ビサヤ諸島の貧困層を中心に蔓延している。2016年現在ではスチブナールに代わり有効な駆虫薬となっているプラジカンテルの投与を、貧しさゆえに受けられない罹患者に対し、政府開発援助 (ODA)、非政府組織 (NGO)、国際協力機構 (JICA) などの機関、組織を通じて日本人医師が治療および現地医師への指導に当たっている[12][279]。

市立甲府病院。2010年11月19日撮影。

その一人である市立甲府病院の林正高は、フィリピンでの日本住血吸虫症治療に使用するプラジカンテル代金︵1人当たりの薬代、日本円に換算して約700円︶、1口700円の募金活動を始めた[280]。1987年︵昭和62年︶12月に﹁地方病に挑む会﹂として市立甲府病院内に発足したこの活動は、発起人の1人である大岡昇平が、中央公論の1988年︵昭和63年︶1月号に執筆寄稿した﹃日本住血吸虫 - レイテ戦記・補遺﹄の執筆代金全額が募金の第1号になるなど注目が集まり、1口700円とはいえ、発足から15年間で約8919万円もの浄財が集まった[281]。この病気に代々苦しめられてきた甲府盆地の人々は、今なおこの病に苦しんでいる人がフィリピンに多数いることを知ると、自らの過去を重ね合わせたのである。

旧満州︵現在の中国東北部︶出身で長野県諏訪市で育ち信州大学医学部を卒業した林が、1964年︵昭和39年︶に新人医師として初研修に訪れた地が偶然にも甲府であった[282]。何の予備知識も持たないまま、そこで初めて出会った地方病患者に衝撃を受け戸惑いながらも、以後この病を自らのライフワークと決め、甲府に自宅を購入し移住してまで闘い続けた林は、募金振り込み用紙の通信欄に寄せられた暖かいメッセージを読み感慨を深くした[283]。

フィリピン国内の日本住血吸虫症有病地における罹患率は、1981年の10.4%から1995年には約5%と半減させることに成功し、当時のフィリピン共和国厚生大臣、ジェイム・Z・ガルベズ-タン (Jaime Galvez-Tan)[† 51][† 52]より﹁地方病に挑む会﹂代表の林は感謝状を受け[286]、2009年︵平成21年︶にはノバルティス地域医療賞を受賞している[287]。

土地利用・農業形態の転換[編集]

115年目の終息宣言[編集]

地方病対策の負の側面[編集]

日本住血吸虫でもミヤイリガイでもないのに根絶されたり、あるいは個体数を大きく減らされた生物もいる。独立行政法人農業環境技術研究所の石坂眞澄はこれを、﹁日本住血吸虫もミヤイリガイも、蝶︵ちょう︶であったなら天然記念物に指定され大事に保護されていたことでしょう﹂﹁生物は人のために存在するわけではありません。﹂と表現している[246]。昭和町のゲンジボタル[編集]

臼井沼[編集]

日本住血吸虫症撲滅の影響と評価[編集]

冒頭で記述した通り、山梨県で地方病と呼ばれた日本住血吸虫症は限定的とはいえ日本国内の他地域でも流行が見られたが、日本国内ではいずれも20世紀終盤に制圧・撲滅され、終息している。しかし、アジア各地では2017年現在も日本住血吸虫症に苦しめられている地域があり、住血吸虫症全般を含めると開発途上国を中心とした世界各地に感染流行地がある。地方病撲滅に至る日本国内有病地間での動向[編集]

日本国外への波及[編集]

日本国内の日本住血吸虫症が撲滅された今日もなお、アジア各地[† 2]では本疾患に苦しめられている地域がある。日本国内における日本住血吸虫症研究および撲滅活動が、アジア各地の本疾患流行地に与えた影響は大きい。中国[編集]

フィリピン[編集]

後世へ語り継ぐ撲滅の歴史[編集]

データなし

10未満

10-25

25-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

300-350

350-400

400-450

450以上

住血吸虫症は日本住血吸虫症以外にも、インドシナ半島のメコン住血吸虫症、アフリカ大陸および中南米一帯のビルハルツ住血吸虫症や、マンソン住血吸虫症など、世界各地に数種存在する。今日ではこれらの住血吸虫症でも、画期的な駆虫薬プラジカンテルによる治療が普及したことによって、生命に関わるような重篤な患者は減少しつつある。終息宣言から20年以上経過した日本国内では日本住血吸虫という言葉を知る人も少なくなり、三省堂の辞書編纂に携わる編集委員のひとり飯間浩明は、日本住血吸虫という言葉を他の数百語とともに三省堂国語辞典の最新版から削除したと2017年︵平成29年︶に語った[288]。

しかしながら、2015年のWHO︵世界保健機構︶の報告によれば、住血吸虫症の流行国は78カ国、そのうち感染リスクの高い国は52カ国に及ぶ。推定感染者数は約2億6100万人に達し、2014年には全世界で4000万人が住血吸虫症の治療を受けたと報告されている。特に、サハラ砂漠以南のアフリカ諸国では、2015年現在も年間推計2万人から20万人[† 53]が住血吸虫症により死亡したと推計されている[8][9]。

山梨県で終息宣言が出された2年後の1998年︵平成10年︶5月に、イギリスのバーミンガムで行われたバーミンガム・サミット︵主要国首脳会議︶の席上で、橋本龍太郎首相︵当時︶は、世界規模で寄生虫対策を実施する必要性を訴えた﹃21世紀に向けての国際寄生虫戦略 - The Global Parasite Control for the 21st Century﹄と題する報告書を各国首脳に提示した[289]。橋本イニシアティブ (Global parasite control initiative of Japan (Hashimoto Initiative))[290][291]と呼ばれるこの報告書は、アメリカコロラド州デンバーで前年に開催されたデンバー・サミットのG8会議において、世界規模で寄生虫対策を行う重要性を橋本が指摘し、対策が具体化したものであり、デンバー・サミット後、橋本の指示を受けた日本の厚生省は、辻守康杏林大学医学部教授を委員長とした﹁国際寄生虫対策検討会﹂を組織した[292][293]。

橋本イニシアティブが出された後、日本の寄生虫学研究者や医師らの多くが寄生虫疾患対策のために世界各地へ出向き、その対策や治療、中間宿主貝撲滅活動などが継続的に行われている[294]。また、日本国内においても住血吸虫症の治療に関する研究が継続的に行われており、プラジカンテル等の駆虫薬を用いた感染後の治療に主眼点をおいていた従来の治療法に代わる新たな試みとして、ヒト宿主との相互作用に直接関与し、ヒトの免疫応答に重要な機能を果たしている可能性がある日本住血吸虫本体︵膜表面︶および分泌性のタンパクの同定に長崎大学熱帯医学研究所が2014年︵平成26年︶に成功し、これらを遺伝コードする遺伝子族が特定されるなど、日本住血吸虫症に対する予防ワクチンの開発研究が進められている[295]。

日本が世界の寄生虫対策の舵取り、イニシアティブをとる理由は、日本がさまざまな苦難を乗り越え、日本住血吸虫症ばかりでなく、数々の寄生虫病を制圧してきた経験を持つ公衆衛生先進国だからである[296]。

以下、寄生虫学者である自治医科大学名誉教授石井明[297]が2005年に記した、﹁日本における住血吸虫研究の流れ﹂より引用する。

日本住血吸虫症は住血吸虫感染症の中で最も重症である。日本住血吸虫を発見した後に、その感染経路、中間宿主貝を発見したのは住血吸虫感染の中で日本が最初である。住血吸虫症が制圧されたのは日本が世界で最初である。住血吸虫症は世界の寄生虫感染の中でも重要な位置を占めている。したがって日本が日本住血吸虫症を制圧したことは誇るべき先駆的で歴史的な事実となった。これには日本の研究が大きな役割を果たしたことを記録しなければならない。研究論文は莫大な数に上がっている。日本語で書かれたものが多いので必ずしも世界に十分に知られているとは言えないが、それらの成果がもたらした結果が日本住血吸虫症の制圧に至ったことを明記する必要がある。

— 日本における住血吸虫研究の流れ。2005年 石井明[298]

世界には日本住血吸虫症だけでなく、さまざまな住血吸虫症があるが、日本は日本住血吸虫症のメカニズムを世界で初めて解明しただけでなく、撲滅・制圧を成し遂げた世界唯一の国である。その中心的役割を担った山梨県では、2005年︵平成17年︶に開館した山梨県立博物館の常設展示に﹁地方病﹂に関するコーナーが設けられ、中巨摩郡昭和町では、旧杉浦医院の建物を利用した地方病資料館︵風土伝承館杉浦醫院︶が2010年︵平成22年︶に開館した[299]。

また、山梨県内の小学校・中学校で使用される道徳教育教科書に﹁地方病﹂撲滅の経緯が記載され[300][301][302]、2012年︵平成24年︶より総合的な学習の時間を利用した﹁地方病﹂に関する授業学習が一部の小学校で行われ[303][304][305]、さらにNHK教育テレビで放送された小学校4年生向けの番組NHK for Schoolで取り上げられるなど[306]、地方病撲滅に至る経緯や得られた経験を、後世に伝えようという活動が行われ始めている[307][308]。

年表[編集]

感染メカニズムが解明された1913年︵大正2年︶までの出来事はほぼ時系列通りに記述した。だが、それ以降は﹁感染予防対策﹂・﹁治療・診断法開発﹂・﹁ミヤイリガイ撲滅運動﹂など、複数の対策が同時に進行していったため、これらを時系列通りに記述すると煩雑になるので、﹁#ミヤイリガイ︵宮入貝︶の発見﹂節以降から﹁#甲府盆地の水路のコンクリート化﹂節までは、個別の対策ごとに経緯を記述した。ここでは年表形式で地方病の歴史を記す。| 西暦 | 年号 | 出来事 | 経過 年数 |

|---|---|---|---|

| 1582年 | 天正10年 | 地方病と推察される疾患を患った武田家家臣小幡豊後守昌盛が武田勝頼の元へ暇乞いに訪れる。後に『甲陽軍鑑』において「脹満」と表現され記載された。 | |

| 1700年頃 | 元禄年間 | 水腫脹満の民間療法薬が竜王村(現:甲斐市)界隈で販売される。 | |

| 1811年 | 文化8年 | 市川大門の医師、橋本伯寿著による医学書『翻訳断毒論』にて、中郡(なかごおり、現:中巨摩郡東部)に脹満患者が多いことが記載される。 | |

| 1862年頃 | 文久年間 | 流行地に嫁ぐ娘の悲愴を歌った俗謡が甲府盆地の村々で歌われ始める。 | |

| 1874年 | 明治7年 | 中巨摩郡宮沢村、大師村の村民が離村を申し出る。 | |

| 1881年 | 明治14年 | 東山梨郡春日居村戸長、田中武平太より水腫脹満に関する御指揮願いが山梨県令藤村紫朗宛に提出される。 | 0 |

| 1886年 | 明治19年 | 軍医石井良斉による徴兵検査により、当疾患による極度の発育不良者の多発が確認され、軍部へ報告される。 | 5 |

| 1887年頃 | 明治20年頃 | この頃から当疾患が「地方病」と呼ばれ始める。 | 6 |

| 1897年 | 明治30年 | 杉山なかの篤志献体解剖が行われ、肝臓等に虫卵が発見される。 | 16 |

| 1902年 | 明治35年 | 『山梨県に於ける一種の肝脾肥大の原因に就て』と題した討論会が山梨県病院で開催される。 | 21 |

| 1904年 | 明治37年 | 桂田富士郎、三神三朗により日本住血吸虫が発見される。 | 23 |

| 1909年 | 明治42年 | 山梨県医師会会長喜多島豊三郎により山梨地方病研究部が設立される。 | 28 |

| 藤浪鑑らにより経皮感染であることが実証される。 | |||

| 1910年 | 明治43年 | 山梨県医師会により献体者約30名を供養する第1回供養祭が、甲府一蓮寺で行われ、改めて杉山なかの功績も称えられた。 | 29 |

| 1913年 | 大正2年 | 中間宿主ミヤイリガイが宮入慶之助によって発見される。この発見により地方病の原因は全て解明される。 | 32 |

| 1914年 | 大正3年 | 土屋岩保によるミヤイリガイ殺貝実験が開始される。 | 33 |

| 1916年 | 大正5年 | 児童への予防啓蒙冊子『俺は地方病博士だ』が作成・配布される。 | 35 |

| 1917年 | 大正6年 | 地域住民によるミヤイリガイの拾い集めが始まる。 | 36 |

| 1923年 | 大正12年 | 駆虫薬スチブナールが開発され治療実験を経て実用化される。 | 42 |

| 1925年 | 大正14年 | 山梨地方病撲滅期成組合が設立される。 | 44 |

| 生石灰散布による殺貝活動が開始される。 | |||

| 1928年 | 昭和3年 | 山梨県知事鈴木信太郎より、地方病予防撲滅費国庫補助申請書が内務大臣望月圭介宛に提出される。 | 47 |

| 土屋岩保死去。 | |||

| 1929年 | 昭和4年 | 改良型便所の設置が奨励され始める。 | 48 |

| 1933年 | 昭和8年 | 厚生省により、寄生虫病予防法施行細則および有病地指定の告示がされる。 | 52 |

| 杉浦健造死去。 | |||

| 1934年 | 昭和9年 | 藤浪鑑死去。 | 53 |

| 1938年 | 昭和13年 | 殺貝剤が生石灰から石灰窒素へ転換される。 | 57 |

| 水路のコンクリート化が初めて提唱される。 | |||

| 1943年 | 昭和18年 | 地方病予防撲滅対策委員会が設立される。 | 62 |

| 1944年 | 昭和19年 | 吉岡順作死去。 | 63 |

| 1946年 | 昭和21年 | 桂田富士郎、宮入慶之助死去。 | 65 |

| 1947年 | 昭和22年 | GHQ により甲府駅構内に地方病研究所が設置され、殺貝剤PCPが開発される。 | 66 |

| 昭和天皇による山梨県への行幸が行われ、地方病有病地の視察が杉浦三郎の案内により行われる。 | |||

| 1949年 | 昭和24年 | 佐々木孝により甲府盆地の水路コンクリート化実験が始まる。 | 68 |

| 山梨県立医学研究所(2013年現在の山梨県衛生環境研究所)が創設される。 | |||

| 1953年 | 昭和28年 | 殺貝剤が PCP に切り換えられる。 | 72 |

| 1956年 | 昭和31年 | 溝渠コンクリート化が法制化される。 | 75 |

| 集卵法MIFCが開発される。 | |||

| 1957年 | 昭和32年 | 三神三朗死去。 | 76 |

| 1959年 | 昭和34年 | 米軍提供による日本住血吸虫抗原をもとに、山梨県医学研究所の大田秀浄により皮内反応検査が着手される。 | 78 |

| 1960年 | 昭和35年 | 第1回有病地指定解除。 2月11日付け山梨県告示第35号をもって、増穂町長沢、櫛形町曲輪田、甲西町落合が初事例となる有病地指定の解除がされ、翌年以降も有病地解除は続いていく。 |

79 |

| 山梨地方病撲滅協力会によるPR映画「人類の名のもとに」が作成される。 | |||

| 日住病全国有病地対策協議会が結成される。 第1回会合が甲府市舞鶴会館で行われ、翌年の広島県福山市鞆の浦での第2回開催以降、各県持ち回りで継続されていく。 | |||

| 1965年 | 昭和40年 | 昭和町で殺貝剤が養殖池に流れ込み、観賞用コイ7,000匹が死ぬ。 | 84 |

| 1966年 | 昭和41年 | 新殺貝剤ユリミンの実用化試験が始まる。 | 85 |

| 1967年 | 昭和42年 | 身延線沿線溝渠コンクリート化工事着手。 | 86 |

| 1968年 | 昭和43年 | ユリミン実用化。 | 87 |

| 1973年 | 昭和48年 | 殺貝剤PCPの使用中止。 | 92 |

| 臼井沼を富士観光開発が買収。 | |||

| 1976年 | 昭和51年 | 新殺貝剤B2実用化。 | 95 |

| 山梨県議会にて臼井沼埋め立てが議決される。 | |||

| 1977年 | 昭和52年 | 杉浦三郎死去。 | 96 |

| 1978年 | 昭和53年 | 韮崎市内で急性日本住血吸虫症の発症事例が確認される。結果的に日本国内における最後の新規感染者となった。 | 97 |

| 1985年 | 昭和60年 | 皮内反応による保卵者の平均年齢が初めて60歳を超える。新規感染者および感染ミヤイリガイも全く確認できなくなる。 | 104 |

| 1987年 | 昭和62年 | フィリピンでの日本住血吸虫症治療のための募金活動「地方病に挑む会」が市立甲府病院内に発足される。 | 106 |

| 1996年 | 平成8年 | 当時の山梨県知事天野建により地方病終息宣言が出され、115年に及ぶ地方病対策は終息を迎えた。 同時に地方病撲滅対策促進委員会が地方病監視対策促進委員会に改名される。 |

115 |

| 2001年 | 平成13年 | 地方病監視対策促進委員会を解散。 | 120 |

| 2005年 | 平成17年 | 笛吹市旧御坂町地区に山梨県立博物館がオープン。常設展示に『地方病との戦い』コーナーが設置される。 | |

| 2010年 | 平成22年 | 昭和町の旧杉浦医院が風土伝承館杉浦醫院としてオープン。 | |

| 2012年 | 平成24年 | 山梨県内の小学校で総合的な学習の時間を利用した、地方病の歴史について学ぶ取り組みが行われ始める。 | |

| 2013年 | 平成25年 | 東京上野の国立科学博物館本館で『日本はこうして日本住血吸虫症を克服した -ミヤイリガイの発見から100年』の企画展が開催。 | |

| 2016年 | 平成28年 | 林正高死去[309]。 | |

| 2020年 | 令和2年 | 忍野村の山梨県立富士湧水の里水族館にて常設展示「ミヤイリガイと地方病」コーナーが設置される。ミヤイリガイの生体を常設展示[310]。 |

脚注[編集]

注釈[編集]

(一)^ ﹃広辞苑﹄には﹁日本住血吸虫病︵にほんじゅうけつきゅうちゅうびょう︶﹂として掲載されている[2]。

(二)^ abアジアにおける日本住血吸虫症の分布は撲滅された日本を含め、中華人民共和国、フィリピン、インドネシアの4カ国︵厳密には台湾でもかつて分布が見られたが、ブタ、イヌ等の感染は認められたものの、ヒトへの感染事例は未確認である︶であるが、このうちインドネシアでの流行地は小規模なものでスラウェシ島︵旧称‥セレベス島︶中部にあるLindoe湖西岸の3か村︵人口約1,500人︶に有病地が確認されている。ただしスラウェシ島の大部分は未開発の熱帯雨林であり、未発見の日本住血吸虫症有病地が存在する可能性も指摘されている[4]。

(三)^ 日本は日本住血吸虫症 (Schistosomiasis japonica) を撲滅した世界唯一の国である[12]。

(四)^ 旧北相馬郡高野村︵現‥守谷市︶、利根川下流対岸の印旛郡の氾濫原一部[14]。

(五)^ 旧北葛飾郡彦成村︵現‥三郷市︶、旧北豊島郡赤塚村および志村︵現‥板橋区︶の非常に限られたごく一部[14]。

(六)^ 富士市と沼津市にまたがる湿地帯の周辺[16]。

(七)^ 片山地区と県境を接した岡山県旧小田郡大江村︵現‥井原市︶西代地区、当地では西代病︵にしだいびょう︶と呼ばれていた[17]。

(八)^ 流行末期の1977年︵昭和52年︶の段階ですら、厚生省︵当時、現‥厚生労働省︶によって指定されていた甲府盆地の有病地面積は、日本国内の日本住血吸虫症有病地総面積の約6割に当たる11,764ヘクタールであった。泉 (1979) P.44

(九)^ 日本国内の他の流行地でも日本住血吸虫症とは呼ばず、独自の呼び名で呼ばれていた。広島県福山市片山地方では﹁片山病﹂、筑後川下流域の福岡県久留米市周辺では﹁マンプクリン﹂、筑後川対岸の佐賀県では単に﹁奇病﹂と呼ばれていた。ただし、病原が解明された後に、福岡、佐賀の2県では、住血吸虫の英名 Schistosoma を略した﹁ジストマ﹂と呼ばれるようになった[23]。

(十)^ 近代の中巨摩郡東部の呼称。現在の甲斐市、中央市、昭和町一帯。

(11)^ 野午島ではなく野牛島と書いて﹁やごしま﹂と読む難読地名で、現在の南アルプス市︵旧八田村中央部︶の地名。能蔵池とは現在も同地に現存する小さな池で、赤牛を貸し主とする椀貸伝説が伝わる池としても知られる。当時この病の原因が飲料水によるものとの風説があった。

(12)^ 現在の甲斐市の地名。甲斐市龍地。

(13)^ 現在の韮崎市旭町および大草町付近。

(14)^ 着任当時﹁山梨権令﹂、明治7年︵1874年︶10月より﹁県令﹂、明治19年、職名の改称により﹁知事﹂。

(15)^ ﹃死体解剖御願﹄は当時の農民にしては記述内容の知的水準が高く、毛筆の筆跡も達筆であったことから、なか本人の承諾を得た上で吉岡をはじめとする関係者によって書かれた可能性が指摘されている。林 (2000) pp.73-74

(16)^ 執刀した下平は、おびただしい虫卵を目の当たりにし﹁その原虫を発見せざるが故に十分の判定下し難きも、本病はおそらく一新寄生虫の所為に期すべし﹂と述べている。山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.10

(17)^ 酒精︵エチルアルコール︶に浸けられ、山梨県立病院に保存された。当時、ホルマリンは未だになかった。小林 (1998) p.39

(18)^ 三神内科は2017年現在も同所︵甲府市大里町︶で開業する三神医院である。2017年現在の同医院院長三神柏は三神三朗の孫に当たる。

(19)^ 三神脳外科内科医院の中庭に、﹃明治37年7月30日此の地に於て初めて日本住血吸虫が発見された 三神三朗﹄と書かれた銅版がはめ込まれた石碑が建立されている。薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005)、p.32

(20)^ 官報6337号に記載された桂田の報告によれば、2回目の猫の解剖日時は7月25日となっているが、ここでは発見地にある石碑碑文に記載された7月30日を発見日とした。

(21)^ カットー医師をドイツ人とする文献も存在するが、当時のシンガポールはイギリスの植民地であり、カットーはシンガポールに検疫官として赴任していた。小林 (1998) p.69。

(22)^ 十郎川の通称﹁深マチ﹂という場所︵現‥山梨英和大学南方、国道140号横根跨線橋付近︶で、約100坪ほどの水面を利用して動物実験が行われた様子が横根町在住の秋山丈吉により1977年に証言されている。山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.167

(23)^ 発見した水路の所在地を、酒井地区の北隣に位置する現鳥栖市曽根崎町とする資料︵NPO法人宮入慶之助記念館しおり︶もある。

(24)^ ミヤイリガイの学名は、Katayama︵後にOncomelania︶nosophora。"カタヤマガイ︵別名ミヤイリガイ︶"日本のレッドデータ検索システム 2014年4月13日閲覧

(25)^ 山梨地方病撲滅協力会編 ﹃地方病とのたたかい﹄ 平和プリント社、p.56、より一部改変作成。

(26)^ 東山梨郡‥岡部村、︵春日居村は検診未了︶。

(27)^ 西山梨郡‥甲運村、住吉村、朝井村、山城村、里垣村、国里村、清田村、相川村、千塚村。

(28)^ 東八代郡‥富士見村、石和町、上曽根村、下曽根村、豊富村。

(29)^ 西八代郡‥上野村。

(30)^ 中巨摩郡‥貢川村、西条村、国母村、大鎌田村、二川村、稲積村、三町村、常永村、小井川村、花輪村、忍村、池田村、玉幡村、今諏訪村、田之岡村、御影村、百田村、大井村、五明村、藤田村、鏡中条村、南湖村、︵松島村、竜王村は検診未了︶。

(31)^ 北巨摩郡‥登美村、塩崎村、竜岡村、更科村、神山村、大草村、旭村。

(32)^ 最後に日本住血吸虫症の発症が確認されたのは韮崎市内であった。林 (2000) p.80

(33)^ 山梨地方病撲滅協力会編 ﹃地方病とのたたかい﹄ 平和プリント社、p.51、p.105、より一部改変作成。

(34)^ 三神三朗は自ら率先して、甲府市立国母小学校、同市立貢川小学校の校医を務め、初期感染患者の発見、早期治療に貢献した。山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.174-177

(35)^ 冊子の表紙に記された題名にはルビがふられており、﹁俺﹂は﹁わし﹂と読ませることがわかる[152]。

(36)^ イラストとストーリーは懸賞により募集された。山梨地方病撲滅協力会 (1977) p.21

(37)^ ミヤイリガイはセルカリアに感染していなければ安全であるが、撮影場所は伏せる。画像GPSデータは除去済。

(38)^ 生石灰使用量は、1年目と2年目はそれぞれ225トン、3年目は375トン、4年目は1170トンであった[191]。

(39)^ 甲府市内は1945年︵昭和20年︶7月の甲府空襲により焼け野原になり、辛うじて残った山梨県庁舎などもGHQによりすでに接収されており、復興ままならない1947年︵昭和22年︶当時では、研究所として使用可能な建造物がほかになかったためだといわれている。小林 (1998) p.154

(40)^ 写真は中巨摩郡昭和町上河東、正面に見える山は八ヶ岳と

茅ケ岳。

(41)^ 岡部浩洋はその後の1949年︵昭和24年︶に、久留米大学に設立された日本住血吸虫症研究機関の初代会長として同大学の教授に就任した。

(42)^ 写真は中巨摩郡昭和町押越、設置年度と施工業者名、延長が記載されている。

(43)^ コンクリート化の立法化は後に厚生大臣を務めた山梨県選出の内田常雄議員が働きかけたのだといわれている。林 (2000) p.80

(44)^ 山梨県では1986年以降、皮内反応をELISA法に切り替え、虫卵抗原に対するELISA陽性者に対しMIFC法による検便を実施してきたが、保卵者は発見されなかった。薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.34-35

(45)^ 国の天然記念物であった﹁鎌田川ゲンジボタル﹂指定石碑︵昭和町押越︶の隣に2002年12月に建立された。その後2010年の風土伝承館杉浦醫院オープンに伴い杉浦醫院の庭に移設された。石碑の下部には医院の屋根に使用されていた瓦が、終息に要した年数と同じ115枚並べられている

(46)^ 2月13日の答申をもって、翌週2月19日に終息宣言が出された。

(47)^ 日本住血吸虫を感染させたマウス-Youtube ︵2012年12月24日閲覧︶ホルマリン標本容器に、感染日2011年4月25日︵40〜45隻︶、標本作成日2011年9月3日 (18W) の文字が確認できる。

(48)^ 臼井という地名は、2016年現在もリバーサイドタウンの近辺に臼井阿原として残っている。

(49)^ 筑後大堰管理所は、筑後大堰によって湿地帯がなくなりミヤイリガイ撲滅をもたらしたとしている[262]。その一方で、筑後大堰は日本住血吸虫症の拡大を引き起こすとして建設差止訴訟を起こした市民もいる。大堰から他地域へ導水されることを挙げ、感染拡大に繋がることを差止理由の一つとしたのである[263]。

(50)^ 臨床医でもあった福井県選出の日本社会党所属議員らによって組織された[271]。

(51)^ ︵英語︶Jaime Galvez-Tan 2016年5月4日閲覧

(52)^ 肩書、呼称は 林 (2000) p.7に従った。この人物は﹁ハイメ・Z・ガルベス・タン﹂[284]、﹁ハイメ・ガルヴェス・タン﹂[285]と表記されることもある。また、一般にはフィリピンの厚生省は保健省、大臣は長官とも呼ばれる。

(53)^ 住血吸虫症による病死は死因が多様であるが、death.1番号として﹁住血吸虫症状﹂で一括りにされるケースが多いため、たとえば、肝臓や腎不全と膀胱癌のような隠された病理の推定をすることは困難である。したがって死因見積もりは、年間20,000から200,000人の間で大きく異なる。

中富町について

引用[編集]

- 死体解剖御願

(一)^ 泉 (1979) pp.73-74での現代訳から一部改変引用。死体解剖御願、原文、以下引用。山梨地方病撲滅協力会編 ﹃地方病とのたたかい﹄ 平和プリント社、pp.118-119より。

死体解剖御願

西山梨郡清田村第弐百拾六番

戸主 杉山源吉養母

杉山なか

当五拾四年

私儀太平ナル御代ニ生存スルコト已ニ数十星霜ヲ経過スルモ素ヨリ無教育ナルヲ以テ未ダ曽テ君恩ノ万分ノ一ダモ報ゼザルニ一朝病ノ為不帰ノ身トナランコトハ遺憾至極ト存候然ルニ不幸ニモ昨二十九年六月頃ヨリ疾病ニ罹り悩ムコト甚シ、依ツテ早速ニ某医ヲ迎ヘ診ヲ乞ヒタルニ病名サヘ指示セザルヲ以テ其后又二三某医ヲ乞ヒタルニ是又前同様莫トシテ一ツモソノ要領ヲ得ズ、遂ニ荏苒時日ヲ経過シ同年十一月ニ至ルニ病勢ハ漸々増進スルノミニテ毫モ減退セザル故最后諦メノ為同月下旬貴院ノ温厚篤実ナル御診察ヲ仰ギ充分ナル御鑑定ヲ得タルニ豈図ンヤ当地ノ近傍有名ナル地方病ニシテ未ダ病原ノ発見セダル最モ恐ルベキ疾病ナリ、是迄数多ノ該患者発見スルモ病原不明ノ為十中八、九ハ鬼籍ニ転ヅルノ不幸ニ接シタリト、妾事モ発病臥床最早殆ト一ケ年間ノ敷ニ及ブモ素ヨリ病原不明不治ノ病ナルヲ以テ如何ニ先生ノ百方御尽力且ツ御治療ヲ受クルモ日々衰弱ヲ増進スルノミニシテ到底恢復ノ見込無キハ勿論不日死亡ノ不幸ニ陥ルハ目前ナルヲ以テ、死后ハ是共貴院ニ於テ解剖被成下充分ノ病原発見セラレ以后該地方病ニ罹リ悩ム処ノ数多ノ諸氏ヲ助ケ、医学上永遠ニ妾ノ寸志ヲ遺保セランコトヲ懇願至候。依ツテ本日ヲ以ツテ戸主夫幷ニ親属︹ママ︺立会連署ノ上御願申上候也。

明治三十年五月三十日

右戸主 杉 山 源 吉

右夫 杉 山 武 七

右本人 杉 山 な か

右親属︵原文ママ︶ 向 山 太 平

右親属︵原文ママ︶ 戸 沢 近 太 郎 — 杉山なか ﹃死体解剖御願﹄ 1897年5月30日

注釈‥この文中にある妾とは日本語の一人称代名詞#妾︵わらわ︶の意味である。

- 俺は地方病博士だ

- ^ 1917年(大正6年)発行の小冊子『俺は地方病博士だ』でも、地方病は人口の減少や発育不良を招く病であると説いており、

だから地方病は貧國弱兵病だ。こんな病氣が蔓延て來ると國が貧乏になって弱くなって、獨逸どころか支那と戦争も出來ない樣になるかも知れない。 だからこんな病氣の蟲は早く退治して仕舞ねばならぬ。 — ﹃俺は地方病博士だ﹄pp.4-5 としていた。 ・^ 昔から﹁病は口より入る﹂と言ふ諺があるが地方病では﹁病は皮膚より入る﹂と言ふのが正しい。決して口からは入らぬ。 何でも病蟲の居る水の中へ三四十分間入って居ると、病蟲はチャンと皮膚を喰破つて身體の中へ入るのだ。 — ﹃俺は地方病博士だ﹄p.5 ・^ 病氣の研究が出来て原因がわかつたから、豫防する事も駆除する事も知れてるが、困た事に實行が困難だ。 一人や二人が幾ら心配して駆除しやうとしても駄目だ。どうでも其地方の人が全體で力を協せてやらねばならぬ。 — ﹃俺は地方病博士だ﹄p.11

出典[編集]

(一)^ 山梨日日新聞社編﹃山梨 歴史カレンダー﹄p.242

(二)^ 新村出 編﹃広辞苑 第七版﹄︵第一刷発行︶岩波書店、東京都、2018年1月12日、2231頁。ISBN 978-4000801317。"同ページ3段落目︻日本住血吸虫病︼"。

(三)^ abcd木村幹男、大前比呂思﹁住血吸虫症とは - 感染症の話﹂︵pdf︶﹃感染症発生動向調査週報﹄第8巻第41号、国立感染症研究所感染症情報センター、2006年10月、17-20頁、2019年2月14日閲覧。

(四)^ 飯島利彦 著﹁第1節分布 インドネシアにおける流行、台湾における流行﹂、山梨地方病撲滅協力会 編﹃日本住血吸虫の疫学生態学﹄有限会社平和プリント社、山梨県甲府市︿地方病とのたたかい‥日本住血吸虫病・医療編﹀、1981年3月31日、38-39頁。 NCID BN11304501。OCLC 497978867。

(五)^ 世界保健機構、日本住血吸虫症の現状︵英語︶﹁schistosomiasis (PDF) ﹂

(六)^ 世界保健機構、日本住血吸虫症︵英語︶﹁Field evaluation of a rapid ,visually-read colloidal bye immunofiltration assay for Schistosoma japonicum for screening in areas of low transmission (PDF) ﹂

(七)^ WHO Schistosomiasis - ウェイバックマシン︵2004年8月23日アーカイブ分︶ WHO︵英語︶ 2017年1月17日閲覧

(八)^ ab︵英語︶WHO Schistosomiasis Fact sheet N°115Updated October 2017 - ウェイバックマシン︵2017年1月24日アーカイブ分︶2017年1月17日閲覧

(九)^ ab[1] Uganda National Health Consumers' Organisation(UNHCO)︵英語︶ ウガンダ国民健康消費者機構 2016年1月2日閲覧

(十)^ 世界保健機構、慢性日本住血吸虫症と肝細胞癌‥山梨県におけるフォローアップの10年︵英語︶﹁Chronic Japanese schistosomiasis and hepatocellular carcinoma:ten years of follow-up in Yamanashi Prefecture,Japan (PDF) ﹂2016年1月2日閲覧

(11)^ 小林 (1998), pp. 227–230.

(12)^ ab林 (2000), pp. 1–3.

(13)^ 岡部 (1961), pp. 61–64.

(14)^ ab岡部 (1961), p. 63.

(15)^ ab前述の岡部の文献には記載されていないが、千葉大学医学部の調査によって複数の住民の組織内から虫卵が検出されるなど、かつての流行の痕跡が見られているため記載する︵新村宗敏、﹁千葉県小櫃川流域における日本住血吸虫症の実態調査について ﹃千葉医学雑誌﹄ 1986年62巻5号 p.317-318、千葉医学会

(16)^ 岡部 (1961), pp. 63–64.

(17)^ 岡部 (1961), pp. 61–62.

(18)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.1

(19)^ 小林 (1998), pp. 5, 9–17, 31–32.

(20)^ gooヘルスケア 日本住血吸虫症 - ウェイバックマシン︵2006年10月23日アーカイブ分︶ 2012年1月22日閲覧

(21)^ 林 (2000), p. 76.

(22)^ ab厚生労働省﹁疾病、傷害及び死因分類﹂ 2014年4月6日閲覧

(23)^ 小林 (1998), pp. 9–19, 31–32, 144.

(24)^ 田中寛 ﹁宮入慶之助と中間宿主カイ発見﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.13-21

(25)^ 小林 (1998), p. 31.

(26)^ abcdef山梨県史通史編5-近現代1 (2005) p.522

(27)^ 酒井憲二解題﹃甲陽軍鑑 四 自巻第十六至巻二十﹄ 勉誠社 (1979) p.2259

(28)^ abc小林 (1998), pp. 6–8.

(29)^ カシオ計算機、和暦から西暦変換︵年月日︶による︵2020年6月15日︶

(30)^ ab山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.5-6

(31)^ abcNHK甲府放送局、末利光 ﹁地方病の庶民史﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.178-180

(32)^ 佐賀県保健環境部 ﹁佐賀県の日本住血吸虫病 -安全宣言への歩み﹂1991年

(33)^ コトバンク 橋本伯寿

(34)^ J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター 地方病関連資料3.﹁翻訳断毒論﹂にみられる水腫について-山梨県衛生公害研究所年報 1997年

(35)^ ab山梨県立博物館編 (2009) p.87

(36)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.105-106

(37)^ 石崎、加茂、井内﹁日本住血吸虫病の症状﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1981) pp.100-198

(38)^ 林正高﹁フィリピンの日本住血吸虫症・脳症型、肝脾腫型の臨床と同症に対する挑戦﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.151-156

(39)^ 有泉信﹁脳合併症︵脳症型日本住血吸虫病︶﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1981) pp.199-207

(40)^ 林正高﹁急性および慢性日本住血吸虫症と脳機能障害との関係﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1981) pp.208-247

(41)^ ab山梨県史通史編5-近現代1 (2005) pp.522-523

(42)^ 泉 (1979) pp.15-17

(43)^ abc林 (2000) p.70

(44)^ abJ-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター 日本史における寄生虫症-過去、現在そして未来京都府立医科大学 吉田幸雄

(45)^ 泉 (1979) pp.88-91

(46)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨 歴史カレンダー﹄ p.254

(47)^ ab薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.31

(48)^ 小林 (1998), pp. 19–22.

(49)^ 小林照幸 ﹁住血吸虫研究史における人間ドラマ 取材雑感から﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.223-224

(50)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.7-8

(51)^ abc山梨地方病撲滅協力会編 (1981) p.1

(52)^ 小林 (1998), pp. 25–28.

(53)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.8

(54)^ ab目黒寄生虫館ニュース 第157号 日本住血吸虫の記念碑特集号 1984年9月 (PDF) 2012年1月22日閲覧

(55)^ 小林 (1998), p. 35.

(56)^ 泉 (1979) pp.84-87

(57)^ abcd小林 (1988) pp.33-34

(58)^ 薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.31

(59)^ 小林照幸 ﹁住血吸虫研究史における人間ドラマ 取材雑感から﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.221-227

(60)^ 甲府市HPとびだせ市民レポーター (PDF) -2008年9月号 2016年5月4日閲覧

(61)^ ab小林 (1998) pp.34-39

(62)^ 泉 (1979) pp.94-98

(63)^ abc山梨地方病撲滅協力会編 (2003)、p.40

(64)^ 山梨日日新聞社編 ﹁地方病100年戦争 献体女性の遺志継ぎ闘う﹂ ﹃山梨20世紀の群像﹄ 2000年10月6日第1刷発行 pp.107-109

(65)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977)、p.197

(66)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨 歴史カレンダー﹄ p.169

(67)^ 小林 (1998) pp.39-41

(68)^ ab礫川 (2006) p.15

(69)^ ab国立科学博物館企画展﹃日本はこうして日本住血吸虫症を克服した﹄展示の解説による。2013年5月15日撮影。一部展示品を除き、静止画に限り撮影は自由。

(70)^ 小林 (1998), pp. 42–43.

(71)^ 積水ハウス 外科・整形外科実例‥三神医院 親子4代にわたって続く開業医。2015年8月1日閲覧

(72)^ 薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.31-32

(73)^ 泉 (1979) pp.99-103

(74)^ 山梨県史通史編5-近現代1 (1998) p.517

(75)^ ab小林 (1998) pp.50-53

(76)^ 小林 (1998), p. 51.

(77)^ ab林 (2000) pp.74-76

(78)^ 当時の岡山県西部では肝臓ジストマが流行していた。小林 (1998) p.50

(79)^ abc小林 (1998) pp.55-58

(80)^ ビルハルツ住血吸虫は1851年にドイツ人医師のビルハルツによって発見されたが、その中間宿主を含めた感染経路は長期間にわたり不明であった。完全に解明されたのは、日本で日本住血吸虫の中間宿主ミヤイリガイが発見された2年後の1915年のことであった。林 (2000) pp.56-59

(81)^ abcd山梨県史通史編5-近現代1 (2005) p.523

(82)^ 礫川 (2006) p.13

(83)^ 山梨地方病撲滅協力会編 ︵2003年︶p.41

(84)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨 歴史カレンダー﹄ p.220

(85)^ 小林 (1998), pp. 57–69.

(86)^ 薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.32

(87)^ 林 (2000), pp. 75–76.

(88)^ 第6回 岡山医専教授 桂田富士郎 日本住血吸虫発見 世界注目の奇病解明 山陽新聞社 岡山医療ガイド 2016年5月4日閲覧

(89)^ 林 (2000), p. 75.

(90)^ 国立国会図書館デジタル化資料 官報6337号4コマ目

(91)^ 国立国会図書館デジタル化資料 官報6337号5コマ目

(92)^ 日本住血吸虫発見100年記念桂田富士郎先生の顕彰 小田晧二 岡山医学同窓会報︵岡山大学︶96号 2012年1月22日閲覧

(93)^ 安羅岡一男 ﹁第2節 発育・発育史、V終宿主体内発育﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1981) pp.5-18

(94)^ abcdef堀見利昌 ﹁山梨県の地方病概観﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1981) pp.47-72

(95)^ 泉 (1979) p.105

(96)^ 小林照幸﹁住血吸虫研究史における人間ドラマ 取材雑感から﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.223

(97)^ 小林 (1998), pp. 72–73.

(98)^ 小林 (1998), p. 74.

(99)^ 名古屋市立大学大学院 医学研究科 宿主・寄生体関係学︵医動物学教室︶住血吸虫症の研究2012年6月3日閲覧。

(100)^ ab小林 (1998) pp.76-77より引用一部改変。

(101)^ 小林 (1998) p.76 山陽本線の貨物列車に連結された家畜車によって運ばれ、福山駅に到着した20頭のうち、1頭はすでに死亡、2頭は衰弱していたことから、17頭が使用された。

(102)^ ab小林 (1998) pp.74-80

(103)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.16

(104)^ 小林 (1998), pp. 75–76.

(105)^ 薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.32-33

(106)^ 小林 (1998), pp. 80–81.

(107)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.1-4

(108)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.15-18

(109)^ 小林 (1998), pp. 85–88.

(110)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.18

(111)^ 小林 (1998), p. 87.

(112)^ 小林 (1998), pp. 88–90.

(113)^ 小林 (1998), p. 91.

(114)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.19、p.120

(115)^ 泉 (1979) pp.105-106

(116)^ 岩永襄﹁ミヤイリガイの生物学﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005)、p.172

(117)^ ab田中寛﹁宮入慶之助と中間宿主カイ発見﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.15-17

(118)^ 安羅岡一男 ﹁第2節 発育・発育史、V終宿主体内発育﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1981) pp.8-9

(119)^ 礫川 (2006) p.19

(120)^ 小林 (1998), pp. 94–1052.

(121)^ 小林 (1998), pp. 104–105.

(122)^ 田中寛﹁宮入慶之助と中間宿主カイ発見﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.16

(123)^ Davis G. M. (1979). "The origin and evolution of the gastropod family Pomatiopsidae, with emphasis on the Mekong river Triculinae". Academy of natural Sciences of Philadelphia, Monograph 20: 1-120. ISBN 978-1-4223-1926-0. at Google Books.

(124)^ 塚本増久、中島康雄、荘和憲﹁住血吸虫症媒介貝の酵素泳動像比較﹂﹃産業医科大学雑誌﹄第10巻第4号、産業医科大学学会、1988年12月、381-390頁、NAID 110001260018。

(125)^ 岩永襄、辻守康、菅野雅元﹁Oncomelania 体内に於ける日本住血吸虫スポロシストの発育 : (3) 日本産日本住血吸虫成熟スポロシストの Oncomelania hupensis nosophora 及び O. h. chiui 体内に於ける発育﹂﹃衞生動物﹄第52巻(Supplement)、日本衛生動物学会、2001年4月、82頁、NAID 110003822058。

(126)^ 小林 (1998), pp. 9–17.

(127)^ 小林 (1998), p. 105.

(128)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨の20世紀﹄﹁1市45村で宮入貝採取﹂ 大正6年4月3日付 同新聞紙面、﹁宮入博士が現地視察﹂大正6年4月15付 同新聞紙面 2000年8月10日第1刷発行 p.34

(129)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.19、p.59

(130)^ 岡山県レッドデータブック (PDF)

(131)^ 宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.19-21

(132)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.24、pp.62-63

(133)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.24

(134)^ 三神三朗 ﹁スチブナールによる日本住血吸虫病患者の治療実験﹂ ﹃実験医報9﹄ 1923年、pp.1330-1339

(135)^ 山梨県史通史編5-近現代1 (2005) p.525

(136)^ 薬袋勝 ﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.33-36

(137)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨 歴史カレンダー﹄ p.329

(138)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.233-238

(139)^ 林 (2000), pp. 122–125.

(140)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.90-93

(141)^ 久津見晴彦、薬袋勝、梶原徳昭 ﹁日本住血吸虫症の検査法に関する研究-2-MIFC虫卵検査法の虫卵回収率﹂ ﹃北海道医学雑誌1979年7月号﹄北海道医学会 1979年7月 pp.347-353 ISSN 0367-6102

(142)^ 飯島利彦、伊藤洋一、中山茂、石崎達 ﹁日本住血吸虫病の研究 (1) 繰り返し行ったMIFC集卵法による日本住血吸虫卵陽性率の統計的解析﹂ ﹃寄生虫誌11﹄ 1962年、pp.483-487

(143)^ 太田秀浄、土屋庄、渡辺照代 ﹁山梨県有病地の日本住血吸虫皮内反応実施成績﹂ ﹃山梨県衛研報4﹄ 1960年、pp.41-50

(144)^ 石崎達、飯島利彦、伊藤洋一 ﹁日本住血吸虫病の診断法の研究 (2) 日本住血吸虫抗原皮内反応の判定基準と診断価値﹂ ﹃寄生虫誌13﹄ 1964年、pp.387-396

(145)^ 薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.34-36

(146)^ abc薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.33

(147)^ abc山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.51、pp.104-106

(148)^ ab山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.55-59

(149)^ “杉浦醫院四方山話: 杉浦醫院四方山話―329 ﹃中澤年章挿絵﹄”. 杉浦醫院四方山話 (2014年4月17日). 2023年1月30日閲覧。

(150)^ ab“俺は地方病博士だ”. 峡陽文庫ホームページ. 2014年12月19日閲覧。 “山梨県内において長く人々を悩ませた﹁日本住血吸虫病﹂、いわゆる地方病は、甲府盆地を中心に流行した病気であり、田んぼで手足が漆にかぶれたようになり、手足が痩せ衰え腹部のみが太鼓のようになり、人間のみでなく牛や馬も罹る病気として恐れられてきたが、その原因は不明であり解決には至らぬ状況が長く続いていた。”

(151)^ ab小林 (1998) pp.116-118

(152)^ 博士 (1917).

(153)^ 山梨県史通史編5-近現代1 (2005) p.638,p.640,p.646

(154)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.94

(155)^ abc山梨県史通史編5-近現代1 (2005) pp.524-525

(156)^ ab山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.32-35

(157)^ 泉 (1979) pp.123-125

(158)^ ab小林 (1998) p.135

(159)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨 歴史カレンダー﹄ p.327

(160)^ [2]NPO法人科学映像館 ライブラリー、地方病との斗い 第二部 企画:山梨県地方病撲滅協会 製作:東京文映株式会社1978年 モノクロ26分

(161)^ ab“杉浦医院、全面公開へ 地方病撲滅の拠点 : 山梨 : 地域”. YOMIURI ONLINE (読売新聞社). (2013年7月20日). オリジナルの2013年7月20日時点におけるアーカイブ。 2013年7月20日閲覧。

(162)^ 風土伝承館 杉浦醫院 2013年9月5日閲覧

(163)^ ab杉浦醫院四方山話 2019年5月16日 581 ﹃資料・情報御礼ー2笛吹市K様﹄ 2019年5月19日閲覧

(164)^ 山梨日日新聞社編 ﹁地方病撲滅組合が発足﹂ ﹃山梨の20世紀﹄ 大正14年2月11日付 同新聞紙面 2000年8月10日第1刷発行 p.51

(165)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.36

(166)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.121

(167)^ 保阪幸男﹁地方病との付合﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.181-182

(168)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨 歴史カレンダー﹄ p.307

(169)^ 地方病資料館11月16日にオープン - 山梨日日新聞、みるじゃん 2011年11月閲覧

(170)^ コトバンク2012年1月29日閲覧

(171)^ 小林 (1998), p. 163.

(172)^ 雨宮礼子︵三神三朗長女︶ ﹁父の想い出﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.174-176

(173)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨 歴史カレンダー﹄ p.80

(174)^ 河野文蔵﹁三神三朗先生を偲ぶ﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.169-170

(175)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.50より作成

(176)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.30、pp.49-50

(177)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.42-43、p.50

(178)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.50、pp.102-103

(179)^ 日本住血吸虫病の有病地の指定 廃止の告示山梨県告示第百四十六号1985年︵昭和60年︶4月1日。

(180)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.50

(181)^ 小林 (1998), p. 110.

(182)^ 泉 (1979) p.22

(183)^ 泉 (1979) p.2

(184)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.21

(185)^ 小林 (1998), p. 109.

(186)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.22

(187)^ 小林 (1998), pp. 107–109.

(188)^ 1924年︵大正13年︶当時の都道府県知事は、公選ではなく官選であった。

(189)^ 小林 (1998), pp. 113–114.

(190)^ 小林 (1998), p. 134.

(191)^ ab小林 (1998), p. 119.

(192)^ 小林 (1998), pp. 119–123.

(193)^ 多田功、日本における寄生虫防圧とその特質﹂ ﹃Tropical Medicine and Health.﹄ 2008年36巻 3SUPPLEMENT号 p.S49-S67、日本熱帯医学会

(194)^ 甲府盆地の有病地面積約2万ヘクタールに対して、片山有病地の面積は1227ヘクタール。

(195)^ 小林 (1998), p. 133.

(196)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨 歴史カレンダー﹄ p.47

(197)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.24-27

(198)^ ab中村磐男, 大江敏江 ﹁河川環境の復元と感染症‥ツツガムシ病や住血吸虫症は再燃︵再流行︶するか﹂﹃聖学院大学論叢、23(1)﹄ 2010年 p.115

(199)^ 斉藤虎雄﹁宮入貝捜索の思い出﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.172-173

(200)^ 小林 (1998), pp. 150–154.

(201)^ 横川宗雄 千葉大学医学部寄生虫学教室 ﹁戦後昭和20-35年の間における山梨県甲府盆地の日本住血吸虫症の予防対策に関する研究﹂、山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.126-144

(202)^ 薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.34

(203)^ 小林 (1998), p. 154.

(204)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨 歴史カレンダー﹄ p.303

(205)^ 笹本馨﹁ユリミン導入の由来﹂ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.161

(206)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.75-76

(207)^ 小林 (1998), pp. 199–201.

(208)^ 薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.38

(209)^ 岩田正俊 ﹁宮入貝の産地視察記︵一︶﹂ ﹃大阪博物学会誌8﹄ 1937年、pp.1-8

(210)^ 小林 (1998) pp.145-149

(211)^ 小宮義孝︵目黒寄生虫館︶ ﹁日本住血吸虫の予防﹂ ﹃日本における寄生虫学の研究1﹄ 1961年、pp.99-127

(212)^ 佐々木孝 ﹁日本住血吸虫撲滅対策としての宮入貝棲息溝渠コンクリート化について﹂ ﹃寄生虫誌7﹄ 1958年、pp.545-559

(213)^ 小林 (1998) p.159

(214)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) pp.40-41、pp.79-89

(215)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.44

(216)^ 泉 (1979) pp.128-130

(217)^ 梶原徳昭・保阪幸男﹁中間宿主ミヤイリガイの殺貝による日本住血吸虫症の制圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.194

(218)^ ︻距離計算︼(株)プロネット

(219)^ ab薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.38

(220)^ 国立科学博物館企画展﹃日本はこうして日本住血吸虫症を克服した﹄での貸出展示。2013年5月15日撮影。一部展示品を除き、静止画に限り撮影は自由。

(221)^ abc小林 (1998) pp.204-208

(222)^ 二瓶直子、﹁︻紀要論文︼本邦における日本住血吸虫症の医学地理学的研究Ⅱ‥甲府盆地における本症の衰退とその要因、特に農業土地利用の変遷に着目して︵献呈論文︶﹂ ﹃お茶の水地理﹄ 1973年14巻 p.59-73、お茶の水女子大学地理学教室 2012年8月3日閲覧

(223)^ 中村磐男, 大江敏江、﹁河川環境の復元と感染症‥ツツガムシ病や住血吸虫症は再燃︵再流行︶するか﹂﹃聖学院大学論叢﹄ 2010年23巻1号 p.117, doi:10.15052/00000477, ISSN 0915-2539

(224)^ abc梶原徳昭・保阪幸男﹁中間宿主ミヤイリガイの殺貝による日本住血吸虫症の制圧﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.189-198

(225)^ 中村磐男、大江敏江 ﹁河川環境の復元と感染症‥ツツガムシ病や住血吸虫症は再燃︵再流行︶するか﹂ ﹃聖学院大学論叢、23(1)﹄ 2010年 p.116

(226)^ ab小林 (1998) p.208

(227)^ abc小林 (1998) pp.187-189

(228)^ 韮崎市内で急性シスト患者が発生。これ以降の甲府盆地での発症事例はない。また日本国内最後の発症事例でもある。林 (2000) p.80

(229)^ 山梨県における日本住血吸虫症の流行状況 1994年6月vol.15 国立感染症研究所感染症情報センター 2012年1月22日閲覧

(230)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨の20世紀﹄﹁地方病殺貝にピリオド﹂ 平成7年11月16日付 同新聞紙面 2000年8月10日第1刷発行 p.191

(231)^ 山梨県における日本住血吸虫病︵山梨地方病︶流行終息宣言について 1996年4月vol.17 国立感染症研究所感染症情報センター 2012年1月22日閲覧

(232)^ 山梨県地方病撲滅協力会 (2003) p.19

(233)^ 中国の日本住血吸虫症流行地に分布する中間宿主貝に対する住血吸虫の感染感受性の地理的特異性に関する研究 (PDF) 東京医科歯科大学教授 太田伸生、浙江省医学アカデミー教授 陸紹紅﹁財団法人 日中医学協会 2010年度共同研究等助成金報告書﹂2012年7月22日閲覧

(234)^ 小林 (1998) pp.220-221

(235)^ 中村磐男、大江敏江﹁河川環境の復元と感染症‥ツツガムシ病や住血吸虫症は再燃︵再流行︶するか﹂ ﹃聖学院大学論叢、23(1)﹄ 2010年 p.118

(236)^ エコア株式会社 自然環境調査 地方病︵日本住血吸虫病︶の調査 2013年2月17日閲覧

(237)^ 平成22年刊行 山梨県統計年鑑 2012年1月22日閲覧

(238)^ 二瓶直子﹁GPSで住血吸虫症流行を追う﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.199-208

(239)^ ab遠ざかる記憶 住血吸虫はいま (4) ﹁副作用﹂ホタル激減﹃朝日新聞地域面山梨版﹄ 2014年10月3日付朝刊、第13版、第2山梨第28面。朝日新聞社甲府総局 谷口哲雄。

(240)^ http://www.bdcchiba.jp/endangered/rdb-a/rdb-2011re/rdb-201112kai.pdf 千葉県レッドデータブック︵2011年改訂版︶ - 貝類] pp.434 (PDF)

(241)^ 一例を挙げると獨協医科大学︵栃木県壬生町︶熱帯病寄生虫病学講座では、松田肇名誉教授が1968年︵昭和43年︶頃、甲府市の県立衛生研究所より譲り受けた感染犬を同大学に持ち帰り、その感染犬から得られた日本住血吸虫を今日まで経代維持している。遠ざかる記憶 住血吸虫はいま (5) 世界になお患者2億人﹃朝日新聞地域面山梨版﹄ 2014年10月10日付朝刊、第13版、第2山梨第24面。朝日新聞社甲府総局 谷口哲雄。

(242)^ 小林 (1998) pp.232-233

(243)^ 二瓶直子、﹁︻紀要論文︼医学地理学から見た日本住血吸虫症﹂ ﹃お茶の水地理﹄ 1984年25巻 p.24-27、お茶の水地理学会, ISSN 0288-8726 2012年3月19日閲覧

(244)^ 吾妻健 アジアの住血吸虫はアフリカから来た?! (PDF) 高知大学医学部 パイプライン 2010.11 No.36 2012年4月7日閲覧

(245)^ 小林 (1998) pp.225-226

(246)^ 国立科学博物館企画展 ﹁日本はこうして日本住血吸虫症を克服した-ミヤイリガイの発見から100年﹂ によせて 農業と環境 No.158 (2013年6月1日)独立行政法人農業環境技術研究所 石坂眞澄

2024年2月20日閲覧

(247)^ 第2回自然環境保全基礎調査 2-7 動物分布調査︵昆虫類︶2.指標昆虫類種類別解説10︶ゲンジボタル Luciola cruciata 2012年1月22日閲覧

(248)^ わたしたちのまち たまほ (PDF) pp.103 2012年1月22日閲覧

(249)^ abcd﹃広報しょうわ﹄2001年8月号、2013年10月19日閲覧

(250)^ ab押原小とホタルの歴史~なぜホタルの校章なの?~ 2012年1月22日閲覧

(251)^ 鎌田川源氏蛍公園︵昭和町公式サイト︶、2012年1月22日閲覧

(252)^ 昭和町風土伝承館杉浦醫院整備保存活用検討委員会からのお知らせ 2010年11月8日月曜日 山梨県昭和町が杉浦父子の医院を保存 2012年1月22日閲覧

(253)^ ふえふき旬感ネット ホタル舞い飛ぶ里を目指して! 2012年1月22日閲覧

(254)^ 今夏も元気に舞ってね ホタルの幼虫放流式[リンク切れ] YOMIURI ONLINE 2012年1月22日閲覧

(255)^ ab山梨地方病撲滅協力会編 (2003) p.82

(256)^ ab昭和59年12月甲府市議会定例会議事日程 (5)2012年1月22日閲覧

(257)^ ab山梨地方病撲滅協力会編 (2003) p.83

(258)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (2003) pp.83-84

(259)^ 地域探訪 地方病とミヤイリ貝2012年1月22日閲覧

(260)^ 山梨観光わいわいねっと 日本住血吸虫症︵地方病︶流行終焉の地2012年1月22日閲覧

(261)^ 山梨県流通センター概要 2012年7月22日閲覧

(262)^ 筑後大堰建設後のあゆみ 筑後大堰管理所 2012年2月7日閲覧

(263)^ “今後の定例研究会ご案内とご報告”. 筑後川水問題研究会. 2013年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月7日閲覧。

(264)^ 小林 (1998), pp. 9-19、31-32、144.

(265)^ 山梨日日新聞社編 ﹃山梨 歴史カレンダー﹄ p.359

(266)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (1977) p.42

(267)^ 小林 (1998) p.189

(268)^ 小林 (1998), pp. 193–196.

(269)^ 山梨地方病撲滅協力会編 (2003) pp.122-124

(270)^ 佐々学生誕100年記念事業 2016年5月4日閲覧

(271)^ 小林 (1998), p. 168.

(272)^ 小林 (1998), p. 169.

(273)^ 佐々 1960, p. 150.

(274)^ 小林 (1998), pp. 167–174.

(275)^ [3] 特別車両車内の写真

(276)^ 佐々 1960, p. 150-152.

(277)^ 林 (2000), pp. 20–23.

(278)^ 小林 (1998), pp. 174–182.

(279)^ 林正高﹁フィリピンの日本住血吸虫症・脳症型、肝脾腫型の臨床と同症に対する挑戦﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) pp.157-158

(280)^ 林 (2000), pp. 235–236.

(281)^ 林 (2000), pp. 67–72.

(282)^ 中田光 感染と人間 (2) (PDF) 2012年1月22日閲覧

(283)^ 林 (2000), pp. 236–237.

(284)^ 勅使川原香世子﹁フィリピン看護師国際労働移動の国内医療への影響に関する研究 - 看護師﹁流出﹂神話の真実﹂﹃グローカル﹄第6巻、フェリス女学院大学大学院国際交流研究科、2007年4月6日、36頁、2012年11月24日閲覧。

(285)^ 細野ゆり﹁日本・フィリピン経済連携協定を通じた看護師・介護福祉士受入れ交渉過程 : 日本とフィリピンの政策決定における政治的力学﹂﹃横浜国際社会科学研究﹄第15巻、横浜国際社会科学学会、2011年2月20日、80頁、ISSN 13460242、NAID 120002834901。

(286)^ 林 (2000), p. 7.

(287)^ 第17回ノバルティス地域医療受賞者 林正高 2016年5月3日閲覧

(288)^ すぎなみ大人塾 第10回 GENERATION LAB コノ時代ヲ解読セヨ 平成29年10月18日 特定非営利活動法人生涯学習知の市庭 (PDF) 2019年9月10日閲覧

(289)^ 小林 (1998) p.229

(290)^ 橋本イニシアティブ︵日本国際保健医療学会/国際保健用語集︶2012年12月22日閲覧

(291)^ 橋本イニシアティブ (JICA Knowledge Site)2012年12月22日閲覧

(292)^ 行政の取り組み-住血吸虫症ホームページ 名古屋市立大学大学院医学研究科 宿主・寄生体関係学︵医動物学教室︶2013年1月5日閲覧

(293)^ 国際寄生虫対策ワークショップ2004の開催について 厚生労働省2016年5月4日閲覧

(294)^ ケニア班 2002年度活動報告書︵九州大学熱帯医学研究会︶ 2012年12月22日閲覧

(295)^ 国立大学法人長崎大学熱帯医学研究所 日本住血吸虫症のワクチン/薬剤開発を目指した免疫遺伝学研究2014年4月3日閲覧

(296)^ 小林 (1998) p.230

(297)^ KAKEN 科学研究費補助金データベース 2016年5月4日閲覧

(298)^ 石井明﹁日本における住血吸虫研究の流れ﹂﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年﹄宮入慶之助記念誌編纂委員会編 (2005) p.9

(299)^ 山梨県 昭和町 風土伝承館 杉浦医院の施設のご案内 2012年1月22日閲覧

(300)^ 小学校社会科の各学年各単元と山梨県立博物館の展示とのかかわり (PDF) 2012年1月22日閲覧

(301)^ 平成22年度第5学年 道徳の時間 年間指導計画 基本方針 (PDF) 2012年1月22日閲覧

(302)^ 山梨県 道徳教育用郷土資料集 平成24年3月 山梨県教育委員会 中学校下級学年用 地方病とのたたかい (PDF) pp.104-107 2018年8月3日閲覧

(303)^ 地方病との闘い劇に 昭和・常永小 杉浦医師の活動紹介﹃山梨日日新聞﹄2012年3月1日付朝刊、第2版、第22面。

(304)^ Waybachアーカイブ・47NEWS各地のニュース山梨﹃地方病との闘い劇に 昭和・常永小 杉浦医師の活動紹介 ﹄2012/03/01 09:56 ︻山梨日日新聞︼2012年6月14日閲覧、2021年2月19日アーカイブ再閲覧。

(305)^ 押原小学校キャリア教育通信 第6学年 第12号 平成25年12月18日 (PDF) 2014年1月28日閲覧

(306)^ NHK E-テレ よろしく!ファンファン 地域の困難に立ち向かう (PDF) 2018年8月3日閲覧

(307)^ 第6回ふるさと山梨郷土学習実践研究発表大会実践研究﹁山梨県の地域素材の紹介﹂発表資料 - 山梨県総合教育センター教育情報コンテンツデータサービス。甲府市立善誘館小学校教諭 青木央。

(308)^ 過去の罹患者複数名︵80歳代︶による闘病体験の講演等が山梨県内で行われている。遠ざかる記憶 住血吸虫はいま (2) 裸足で田へ 次々感染﹃朝日新聞地域面山梨版﹄ 2014年9月19日付朝刊、第13版、第2山梨第28面。朝日新聞社甲府総局 谷口哲雄。

(309)^ 医師、地方病撲滅に尽力 林正高さん死去81歳﹃山梨日日新聞﹄2016年9月14日付朝刊、第2版、第28面。

(310)^ 宮入貝の生態、歴史後世に 地方病の中間宿主、常設で紹介 忍野の水族館がコーナー, 富士山NET, 山梨日日新聞社, (2020年2月6日) 2020年7月13日最終閲覧.

参考文献[編集]

書籍[編集]

以下5点の文献を主に用いた。

●小林照幸﹃死の貝﹄︵初版︶文藝春秋、東京、1998年7月20日。ISBN 978-4-16-354220-1。 NCID BA37251260。OCLC 676356846。

●小林照幸:﹁死の貝‥日本住血吸虫症との闘い﹂、新潮社︵新潮文庫︶、ISBN 978-4101433226 (2024年4月24日︶。

●林正高﹃寄生虫との百年戦争 : 日本住血吸虫症・撲滅への道﹄︵初版︶毎日新聞社、東京、2000年2月10日。ISBN 978-4-62-031422-8。 NCID BA45880895。OCLC 54598958。

●林正高、2000年2月10日発行、﹃寄生虫との百年戦争-日本住血吸虫症・撲滅への道-﹄、毎日新聞社 ISBN 4-620-31422-6

●宮入慶之助記念誌編纂委員会編、2005年11月25日初版発行、﹃住血吸虫症と宮入慶之助-ミヤイリガイ発見から90年-﹄、九州大学出版会 ISBN 4-87378-887-0

●石井明﹁日本における住血吸虫研究の流れ﹂

●田中寛﹁宮入慶之助と中間宿主カイ発見﹂

●薬袋勝﹁山梨県の住血吸虫の防圧﹂

●林正高﹁フィリピンの日本住血吸虫症・脳症型、肝脾腫型の臨床と同症に対する挑戦﹂

●梶原徳昭・保阪幸男﹁中間宿主ミヤイリガイの殺貝による日本住血吸虫症の制圧﹂

●二瓶直子﹁GPSで住血吸虫症流行を追う﹂

●小林照幸﹁住血吸虫研究史における人間ドラマ 取材雑感から﹂

●山梨地方病撲滅協力会編、1977年7月28日発行、﹃地方病とのたたかい﹄、有限会社平和プリント社

●横川宗雄﹁戦後昭和20-35年の間における山梨県甲府盆地の日本住血吸虫症の予防対策に関する研究﹂

●加茂悦爾﹁峡西地方における日本住血吸虫症の現状と将来﹂

●古場次郎﹁地方病への追想﹂