アポロ計画

| |

| 国 | アメリカ合衆国 |

|---|---|

| 組織 | NASA |

| 目的 | 有人月面着陸 |

| 状況 | 完了 |

| 概要 | |

| 費用 | 254億ドル(1973年)[1] |

| 期間 | 1961年 - 1972年 |

| 初飛行 |

|

| 初有人飛行 |

|

| 最終飛行 |

|

| 成功 | 32 |

| 失敗 | 2 (アポロ1号とアポロ13号) |

| 部分的失敗 | 1 (アポロ6号) |

| 射場 | |

| 宇宙機 | |

| 有人機 | |

| 乗員数 | 3名 |

| 打ち上げ機 | |

アポロ計画︵アポロけいかく、Apollo program︶は、アメリカ航空宇宙局︵NASA︶による人類初の月への有人宇宙飛行計画である。1961年から1972年にかけて実施され、全6回の有人月面着陸に成功した。

アポロ計画︵特に月面着陸︶は、人類が初めて有人宇宙船により地球以外の天体に到達した事業である。これは宇宙開発史において画期的な出来事であっただけではなく、人類史における科学技術の偉大な業績としてもしばしば引用される。

1961年5月25日の上下院合同議会で、月着陸計画の決定を発表する ケネディ大統領

1961年5月25日、ケネディは上下両院合同議会での演説で、アポロ計画の支援を表明した。

概要[編集]

冷戦下の米ソ宇宙開発競争のさなかの1961年5月、アメリカ合衆国大統領ジョン・F・ケネディは、1960年代中に人間を月に到達させるとの声明を発表した。1969年7月20日、宇宙飛行士ニール・アームストロングおよびバズ・オルドリンがアポロ11号で月面に着陸したことにより、その公約は実現される。アポロ計画ではその後5回の月面着陸が行われ、1972年にすべての月飛行計画は終了した。 アポロ計画は、NASAによるマーキュリー計画、ジェミニ計画に続く三度目の有人宇宙飛行計画であり、そこで使用されたアポロ宇宙船やサターンロケットは、後のスカイラブ計画やアポロ・ソユーズテスト計画で使用された。そのため、これらの後続計画も、しばしばアポロ計画の一環であると見なされている。 アポロ計画では、人間を月に送り、安全に帰還させるという当初の目的を達成するにあたり、途中で二つの大きな事故があった。一つは、アポロ1号における予行演習中の発射台上での火災事故で、ガス・グリソム、エドワード・ホワイト、ロジャー・チャフィーの3名の飛行士が死亡している。もう一つは、アポロ13号において、月に向かう軌道上で機械船の酸素タンクが爆発した事故である。これにより月面着陸は断念せざるを得なくなったが、乗組員たちは地上の管制官や技術者たちの援助と、そして何よりも彼ら自身の優れた危機管理能力により、無事に地球に帰還することができた。 アポロ8号で人間は初めて地球以外の天体の周囲を周回し、17号は現在までのところ、人類が他の天体の上に降り立った最後の事例となっている。 アポロ計画は、ロケットや有人宇宙船の開発にともなう関連技術の発展に拍車をかけ、特に電子工学や遠隔通信、コンピュータなどの分野において大きく貢献した。またいくつもの部分から構成された複雑な機器の信頼性を検査するために、統計的な手段を用いる手法を開拓するなど、多くの工学の分野の発展にも繋がった。有人宇宙飛行のために必要不可欠な構成物であった事物や機器は、文明、技術、電子工学の表章として今も残されている。計画で使用された多くの事物や遺物が、国立航空宇宙博物館をはじめとする世界各地の様々な場所で展示されている。背景[編集]

アポロ計画は、1960年初頭アイゼンハワー政権下において、マーキュリー計画の後継のプロジェクトとして着想された。マーキュリー宇宙船は、一人の飛行士を乗せて低軌道を周回させることしかできなかったものの、アポロ宇宙船では三人の飛行士を乗せ月を周回し、さらに月面に着陸することが目標とされた。計画名は当時のNASA長官エイブ・シルバースタインが、ギリシャ神話の太陽神アポロンにちなんで名づけたものである。後に彼は﹁まるで自分の子供に命名するような気持ちで名づけた﹂と語っている[2]。 しかし、NASAが立案を開始した時点では予算の見通しは立っておらず、特にアイゼンハワー大統領の有人宇宙飛行に対する態度もあいまいなものであった[3]。 1961年1月20日、ジョン・F・ケネディがアメリカ合衆国第35代大統領に選出された。選挙期間中、ケネディは宇宙開発やミサイル防衛の分野においてアメリカをソビエト連邦に優越たらしめることを公約としていた。宇宙開発を国家の威信の象徴とし、ミサイル・ギャップ︵当時の米ソ間に想定されていた弾道ミサイルの技術および配備状況の格差︶について警鐘をならすとともに、アメリカをこれに勝利させることを約束した[4]。 しかし、この言葉とは裏腹に、大統領に選出された後もケネディはアポロ計画について直ちに決定を下すことはなかった。彼は宇宙開発技術の詳細についてよく知らず、また有人月面着陸に必要とされる莫大な予算に対し二の足を踏んでいたのである。NASAの長官ジェイムズ・ウェッブが13パーセントの予算増額を要求した際、ケネディはNASAの大型ロケットの開発促進は支持したものの、より大きなレベルでの決断は先延ばしにしていた[5]。 1961年4月12日、ソ連の宇宙飛行士ユーリ・ガガーリンが、ボストーク1号で史上初の有人宇宙飛行を成功した。これを目の当たりにしたアメリカ国民はソ連との宇宙開発競争において立ち後れているという不安を増大させた。ガガーリンの飛行の翌日に開かれた下院科学・宇宙航行学委員会では、アメリカがソ連に確実に追いつくことを目的とした緊急プログラムの支持を多数の議員が表明した[6]。 しかし、ここでもケネディは慎重な反応を示しソ連に対するアメリカの対応については明確にすることはなかった[7]。 4月20日にはケネディはリンドン・ジョンソン副大統領に覚書を送り、アメリカの宇宙開発の現状と、NASAに追いつく可能性を与えられる計画について検討するよう指示した[8]。ジョンソンは翌日の返答で、﹁我々はいまだ、合衆国を世界の先頭に立たせるためのいかなる最大限の努力も果たしていないし、成果も出してはいない﹂との見解を示し、また有人月着陸の実現は近くはない将来であり、だからこそアメリカが世界で初めて達成できる可能性があると結論づけた[9]。

| 「 | まず私は、今後10年以内に人間を月に着陸させ、安全に地球に帰還させるという目標の達成に我が国民が取り組むべきと確信しています。この期間のこの宇宙プロジェクト以上に、より強い印象を人類に残すものは存在せず、長きにわたる宇宙探査史においてより重要となるものも存在しないことでしょう。そして、このプロジェクト以上に完遂に困難を伴い費用を要するものもないでしょう。 First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind, or more important in the long-range exploration of space; and none will be so difficult or expensive to accomplish.[10] |

」 |

[11]

ケネディがこの演説をした時点では、アメリカは、そのわずか一ヶ月前に一人の飛行士を宇宙に送ったばかりであり、しかもそれは、砲弾のように単に上昇して下降してくる弾道飛行にすぎず、地球を周回する衛星軌道に乗ったものではなかった。NASAの関係者の中にさえ、ケネディのこの公約の実現性を疑う者がいた[12]。

1969年の終わりまでに人間を月面に着陸させるというケネディの挑戦に応えるためには、平時にはいかなる国も実現したことのない規模の技術面での躍進的な進歩と、巨額の予算︵250億ドル︶とが必要とされた。アポロ計画は、ピーク時には40万人の従業員を雇用しており、アポロ計画をサポートしていたのは2万以上の企業や大学に及んでいた[13]。

| 「 | 我々が10年以内に月に行こうなどと決めたのは、それが容易だからではありません。むしろ困難だからです。この目標が、我々のもつ行動力や技術の最善といえるものを集結しそれがどれほどのものかを知るのに役立つこととなるからです。その挑戦こそ、我々が受けて立つことを望み、先延ばしすることを望まないものだからです。そして、これこそが、我々が勝ち取ろうと志すものであり、我々以外にとってもそうだからです。 We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too.(宇宙開発の国家目標について、ライス大学でケネディが行った演説から)[14] |

」 |

月飛行方式の選択[編集]

ケネディがアポロ計画の到達点を明確に定義したことにより、技術者たちはこの設定された目標に対し、生命への危険やコスト、あるいは技術や飛行士の能力への要求を最小限に抑えるための飛行方式を決定する必要に迫られることになり、その結果以下の四つの案が検討された。

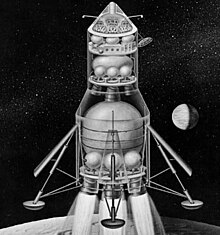

アポロ計画初期の段階での、直接降下および地球周回ランデブー方式の 宇宙船のイメージ︵1961年︶

●直接降下方式‥単体の宇宙船で月に向かい、着陸して帰還するというもの。この方式では、計画されただけで実現することのなかったノヴァのような、非常に強力なロケットが必要とされる。

●地球周回ランデブー方式(Earth Orbit Rendezvous, EOR)‥複数のロケット︵15基以上を必要とするという案もあった︶で部品を打ち上げ、直接降下方式の宇宙船および地球周回軌道を脱出するための宇宙船を組み立てるというもの。軌道上で各部分をドッキングさせた後は、宇宙船は単体として月面に着陸する。

●月面ランデブー方式‥二機の宇宙船を続けて打ち上げる方式。燃料を搭載した無人の宇宙船が先に月面に到達し、その後人間を乗せた宇宙船が着陸する。地球に帰還する前に、必要な燃料は無人船から供給される。

●月周回ランデブー方式(Lunar Orbit Rendezvous, LOR)‥いくつかの単位から構成される宇宙船を、1基のサターンVで打ち上げるという方式。着陸船が月面で活動している間、司令船は月周回軌道上に残り、その後活動を終えて離昇してきた着陸船と再びドッキングする。他の方式と比較すると、LOR方式はそれほど大きな着陸船を必要とせず、そのため月面から帰還する宇宙船の重量︵すなわち地球からの発射総重量︶を最小限に抑えることができる。

1961年の初めまでは、NASA内部では直接降下方式が支持されていた。多くの技術者たちにとっては、地球周回軌道上においてすらいまだ行なわれたことのないランデブーやドッキングを、月周回軌道上で実現させることへの不安が大きかった。しかしながらラングレー研究所のジョン・フーボルトなどの反論者たちは、LOR方式によって得られる大幅な重量削減という利点を強調した。60年から61年にかけ、フーボルトはLORこそが最も確実で実践的な方式であると、各方面に訴えて回った。NASA内部の階級を飛び越え、副長官のロバート・シーマンズのところにも一連の文書を送った。フーボルトは、シーマンズが以前﹁︵計画について︶いろいろと雑音を発する者がいる﹂などと発言していたことを知っていたが、LOR方式を検討から外すべきではないと嘆願した。

そんな中で、シーマンズが1961年7月にゴロヴィン(Golovin)委員会を立ち上げたことが、計画の方針を決定するひとつの転機となった。この特別委員会にはアポロ計画で使用すべきロケットが推薦されることになっていたが、その判断をするためには、まず月着陸の方式を決定することが重要な要素であると考えられた。委員会は当初、地球周回方式と月周回方式の混成案を推薦していたが、フーボルトらの陰の働きかけもあり、LOR方式の検討が、着陸方式の実現可能性を公表する際の重要な役割を果たすようになった。1961年の終わりから1962年のはじめにかけ、ヒューストン有人宇宙センター内のNASA宇宙任務グループ︵Space Task Group, 1958年に創設された、技術者たちの集団からなる有人宇宙飛行計画のNASA内部研究グループ︶もLOR支持に意見を変えはじめ、マーシャル宇宙飛行センターの技術者たちもやがて月周回ランデブー方式のメリットを確信するようになり、彼らの方針転換は1962年7月に、ウェルナー・フォン・ブラウン博士によって非公式に発表された。NASAがLOR方式採用を正式に表明したのは、同年11月のことであった。これについて宇宙開発史研究家のジェームズ・ハンセンは、﹁もし1962年に頑迷なNASAがこのささやかな変更を受け入れなかったとしても、アメリカは月面に到達していただろうが、ケネディが公約した﹁1960年代中に月に到達させる﹂という目標はほぼ確実に達成されることはなかっただろう﹂と述べている。

ちなみにLOR方式への変更は、ずっと後になってアポロ13号が月軌道の途中で酸素タンクの爆発事故を発生させた時、吉と出ることとなった。もしこの時、独自の生命維持装置を持つ月着陸船が存在していなければ、飛行士たちは確実に命を落としていたところであった。

宇宙船[編集]

詳細は「アポロ宇宙船」を参照

月周回ランデブー方式(LOR)が採用されたことにより、アポロ宇宙船の基本的なデザインも決定された。宇宙船は全体として二つの大きな部分から構成されている。飛行士はそのうちの司令・機械船(Command/Service Module, CSM)で飛行中の大部分の時間を過ごし、月着陸船(Lunar Module, LM)で月面に降下し、また戻ってくる。

司令・機械船[編集]

詳細は「アポロ司令・機械船」を参照

司令船 (Command Module, CM) は円錐形をしており、三人の宇宙飛行士を月軌道に乗せ、また宇宙から帰還させ海上に着水するように設計されている。CMに搭載されている主なものは、反動姿勢制御装置、ドッキング用トンネル、航法装置、誘導コンピューターなどである。CMの下部には、メイン・ロケットや姿勢制御用ロケットおよびその燃料、燃料電池、通信用アンテナ、水や酸素のタンクなどを搭載した機械船 (Service Module, SM) が接続されている。アポロ15・16・17号では各種科学測定装置なども搭載されていた。機械船は飛行中のほとんどの時間を司令船に接続された状態にあり、大気圏に再突入する直前に投棄される。司令船底部には再突入時の激しい高温から機体および乗員を保護する耐熱シールドが貼られており、再突入時にはパラシュートを展開して十分に速度を落とした後、安全に海洋上に着水する。

CSM開発の契約は宇宙工学者ハリソン・ストームズをリーダーとするノース・アメリカンが獲得した。同社とNASAの関係はアポロ計画の進行中、特に飛行士三人を犠牲にしたアポロ1号の火災事故が発生したことなどにより、緊張したものになった。事故の原因は司令船内の電気配線のショートによるものであると断定されたが責任の所在は混沌としており、調査委員会は﹁司令船の設計・技術・品質管理において欠陥が存在した﹂と結論づけている[16]。

月着陸船[編集]

詳細は「アポロ月着陸船」を参照

月着陸船[注釈 1] (Lunar Module, LM) は、月面への着陸と司令・機械船が待機する月周回軌道までの帰還のみを目的に設計されている。地球の重力圏では運用しないことが前提であるため、耐熱板は限定的なものであり、また徹底して軽量化が図られている。定員は二名で、上昇段と下降段の二つの部分から構成されている。下降段には、アポロ月面実験装置群や月面車などを搭載するスペースが設けられている。

開発契約はグラマン社が獲得し、トム・ケリーが計画全体を監督するが、着陸船は開発の遅れという個別のトラブルを抱えることとなる。各種試験の遅延のためにアポロ計画全体の進行にも深刻な影響を与えはじめ、LMは﹁お荷物﹂(pacing item) とさえ呼ばれることとなった[17]。このためNASAは、当初は8号で行われるはずだった有人試験飛行を9号に延期せざるを得なくなった。

ロケット[編集]

フォン・ブラウン博士に率いられる技術者たちのチームがアポロ計画を立ち上げた当初、ロケットはどのようなものを使用すべきかという点については不透明であった。このうち直接降下方式を採用するためには、計画中のノヴァのような巨大なペイロードを持つロケットが必要だった。やがてNASAが月周回ランデブー方式の採用を決定したことにより、マーシャル宇宙飛行センターはサターンIBおよびサターンVの開発へと向かうこととなった。これらのロケットはノヴァと比較すれば小型であったが同時期の他のロケットより遥かに大型であり、特にサターンVは初打ち上げから40年以上が経過した2013年現在においても、実用化に至った最大のロケットの座を保持し続けている。

サターンV(サターン5型ロケット)[編集]

詳細は「サターンV」を参照

サターンVは、3段のロケットおよびその3段目最上部︵ペイロードを含まない、サターンV単体としての最頂部︶に搭載された自動飛行制御装置によって構成されている。

第1段S-ICは十字型に配置された5基のF-1ロケットエンジンを搭載し、全体で約3,400トンの推力を発生する。燃焼はわずか2分30秒で終了し、機体を時速約9,600km︵秒速2.68km︶にまで加速する。開発期間中、F-1はずっと燃焼の不具合に見舞われてきた。エンジンへの燃料の供給がスムーズに行われなければ推力のゆらぎが発生し、やがてそれは大きな振動となってエンジン自体を破壊してしまう。この問題は、燃焼中のエンジンの内部で小規模な爆発を発生させて燃焼のばらつきを相殺するなどの数多くの実験を行い、試行錯誤を積み重ねた結果、最終的には解決された。

第2段S-IIは5基のJ-2ロケットエンジンを搭載し、およそ6分間の燃焼で機体を時速約24,000km︵秒速6.84km︶、高度185kmにまで到達させる。その後は第3段S-IVBが引き継ぎ、宇宙船を地球周回軌道に乗せる。S-IVBにはJ-2エンジンが1基だけ搭載されていて、軌道上で再点火して月へと向かう軌道に乗る。

サターンIB(サターン1B型ロケット)[編集]

詳細は「サターンIB」を参照

サターンIBは、初期のサターンI︵サターン1型ロケット︶の発展型である。第1段は8基のH-1ロケットエンジンを搭載し、第2段にはサターンVの第3段と同じS-IVBロケットが使用される。第1段の推力は725トンしかないが、アポロ司令・機械船および月着陸船を地球周回軌道に乗せる能力を持っている。サターンIBは各種の試験飛行および宇宙ステーションスカイラブへの人員の搬送、そしてアポロ・ソユーズテスト計画で使用された。1973年にはS-IVBを改造したスカイラブが、サターンVによって打ち上げられた。

アポロ11号で、月面に立てた星条旗のかたわらに立つバズ・オルドリン 飛行士。旗の上辺に梁があるが、これは大気のない月面上で旗を展開しておくためのものである

有人飛行は、すべて船長・司令船操縦士・月着陸船操縦士の三名によって行われた。月面着陸をする際には、船長と着陸船操縦士のみが降下し、司令船操縦士はその間月周回軌道上で待機していた。

アポロ計画における最初の有人飛行は、1968年10月11日に発射されたアポロ7号であった。計画の目的は、アポロ1号の死亡火災事故を受けて全面的に再設計された司令船を、地球周回軌道上で11日間にわたって試験することであった。サターンIBロケットが人を乗せて打ち上げられるのも、またアメリカの宇宙開発において三人の飛行士が同時に宇宙に行くのも、この飛行が初めてであった。

1968年の夏頃には、この年に行われるアポロ8号の飛行には月着陸船の完成が間に合わないことが明らかになった。そのためNASAは計画を変更し、8号を単なる地球周回軌道に乗せるのではなく、月に向かわせ、クリスマス期間中に月を周回させることを決定した。これは当時のアポロ宇宙船計画室マネージャーだったジョージ・ロウの発案によるもので、しばしば﹁この変更はソ連が有人のゾンド宇宙船で月を周回しようとしていることに対抗したものである﹂と言われることがあるが、ソ連にそのような計画があったことをうかがわせる証拠は存在しない。NASAはもちろんゾンドの飛行を知ってはいたが、ゾンド計画の時期とアポロ8号の決定に関するNASAの広範囲な記録は、必ずしも一致しない。結局のところ8号の計画変更は、別に月飛行でソ連に先を越されることを恐れたからではなく、単に着陸船の開発の遅れに起因するものと見るのが妥当である。

1968年12月21日から69年5月18日にかけて、NASAはサターンVを使用して三度の有人飛行︵8、9、10号︶を行った。それぞれの飛行はすべて三人の飛行士が乗り組み、後の二つは着陸船も搭載していたが、月面着陸を目標とするものではなかった。

続くアポロ11号で、人類は地球の歴史上初めて地球以外の天体の上に降り立ち、船長ニール・アームストロングは有名な以下の言葉を残した。

ミッション[編集]

ミッションの種類[編集]

1967年9月、テキサス州ヒューストンの有人宇宙センターは月面着陸に向けた一連の飛行計画を発表した。以下の Aから Gの七種のミッションは、それぞれ宇宙船の特定部分の性能や手順を確認するためのもので、次の段階に進むためには前段階の成功が必要であった。 ●A - ︵無人︶司令・機械船 試験飛行 ●B - ︵無人︶月着陸船 試験飛行 ●C - ︵有人︶司令・機械船 低高度地球周回軌道飛行 そして地球帰還 ●D - ︵有人︶司令・機械船および月着陸船 低高度地球周回軌道飛行 そして地球帰還 ●E - ︵有人︶司令・機械船および月着陸船 遠地点7,400kmの楕円軌道飛行 そして地球帰還 ●F - ︵有人︶司令・機械船および月着陸船 月周回飛行 そして地球帰還 ●G - ︵有人︶月面着陸 そして地球帰還 後にはこれらに加え、短期間の滞在のうちに2度の月面船外活動を行うミッション Hが追加され、さらに、より長い3日間月面に滞在し、月面車を使用して3度の船外活動を行うミッション Jがこれに続くこととなった。ミッション Jはアポロ15号から17号において実施されたものの、続く18号から20号までは計画自体がキャンセルされた。またこれに先立ち、機械船に科学測定装置を搭載し、軌道滞在中に各種観測を行うミッション Iも計画されていたが、18号以降のフライトがキャンセルされたことにより J案に吸収され、15号から17号において実行された。無人ミッション[編集]

アポロ計画のための準備は、有人飛行が行われる以前に始まっていた。サターンI の試験発射は1961年10月に始まり、1964年9月まで続けられた。このうちの3回の飛行では、模擬の司令・機械船を搭載していた。また1963年と1965年には、宇宙船の緊急離脱用ロケットの発射実験がホワイト・サンズミサイル基地において行われた。 公式に﹁アポロ﹂の名が冠されているものの中で、無人試験飛行が行われたのは4、5、6号のみである。アポロ4号はサターンVの初の試験飛行で、1967年11月9日に行われた。これはジョージ・ミューラーが提唱した﹁全段一斉試験方式﹂を例証するものであった。それまでは開発中の多段式ロケットの発射試験をする場合は、各段を別々に行うのが通例だったが、サターンVでは初めて全段を一度にまとめて発射した。実験はきわめて上首尾に終わった。およそ6km離れた地点からその様子を中継していたCBSキャスターのウォルター・クロンカイトによると、あまりにも強烈な騒音と振動で天井のタイルがはがれ落ち、窓が激しく揺さぶられたため、窓ガラスが割れないように手で抑えながら中継を続けなければならなかったという[18]。この実験により、サターンの発射時には近辺にある構造物を振動から保護するための対策が必要であることが明らかになった。これ以降は発射台に直接緩衝機構を設置するようになり、これによって騒音と振動は大幅に低減された[注釈 2]。 アポロ計画最後の無人試験飛行は6号で、1968年4月4日に発射され、約10時間後の21:57:21 UTCに地球に帰還した。有人ミッション[編集]

| 「 | これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である。 That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind. |

」 |

また次の12号は成功したものの、13号では機械船の酸素タンクが爆発するという事故が発生した。これにより月面着陸は中止せざるを得なくなったが、三人の飛行士は無事に地球に帰還することができた。その後の14号から17号までの飛行はすべて成功し、特に最後の三回では月面車を利用して広範囲に月面を探索する、前述のミッション Jが実行された。

最後の17号は1972年12月7日に発射され、12月19日、無事地球に帰還した。船長ユージン・サーナンは2020年現在、最後に月を離れた人間である。

アポロ応用計画[編集]

アポロ計画の成功を受け、NASAおよびその関連企業はアポロのハードウェアを利用した月飛行後の応用計画について、いくつかの案を検討した。﹁アポロ拡張計画﹂︵後に﹃アポロ応用計画﹄と改称された︶と呼ばれたこの計画では、地球周回軌道を回る13種類の案が提示されていた。そのうちの多くは、サターン・ロケットの月着陸船が搭載されていたスペースに、科学機器を乗せて打ち上げるというものであった。 これらのうち、実現されたのはスカイラブ計画︵1973年5月-1974年2月︶とアポロ・ソユーズテスト計画︵1975年7月︶だけであった。スカイラブの機体はサターンIBの第二段を改造して作られ、月着陸船をベースにした太陽望遠鏡が設置されていた。本体は一部を改造されたサターンVによって軌道上に打ち上げられ、三名の乗組員はサターンIBに搭載された司令・機械船で地上とラブの間を往復した。最後の飛行士が機体を離れたのは1974年2月8日のことで、スカイラブはその後1979年に、予定よりも早く大気圏に再突入して分解した。アポロ計画に関わった物体としては、その時点においてこれが最も古いものであった。 アポロ・ソユーズテスト計画は、アポロの司令・機械船および今回のために特別に開発されたドッキング・モジュールが、地球周回軌道上でソ連のソユーズ宇宙船とドッキングするというものであった。計画は1975年7月15日から24日にかけて行われたが、ソ連はこの飛行の後もソユーズや宇宙ステーションサリュートなどを使って有人宇宙飛行を継続したのに対し、アメリカは1981年4月12日にスペース・シャトルコロンビア号が初飛行を行うまで、人間が宇宙に行くことは中断されていた。計画の概要[編集]

| 計画名 | 使用ロケット | 乗組員 | 発射日 | 計画の目標 | 結果 |

|---|---|---|---|---|---|

| アポロAS-201 (アポロ1A) |

サターンIB | 無人 | 1966年 2月26日 |

弾道飛行 | 一部成功 - サターンIBを使用してアポロ司令・機械船を打ち上げた、初の弾道飛行。機械船のロケットエンジンが予定よりも60秒長く噴射し、司令船の電気系統でトラブルが発生するなどの問題があった。 |

| アポロAS-203 (アポロ2号) |

サターンIB | 無人 | 1966年 7月5日 |

地球周回飛行 | 成功 - 燃料タンク内の挙動およびロケットの性能試験。非公式に「アポロ2号」と呼ばれる。 |

| アポロAS-202 (アポロ3号) |

サターンIB | 無人 | 1966年 8月25日 |

弾道飛行 | 成功 - 司令船の大気圏再突入試験。途中で制御不能に陥ったものの、計画自体は成功。非公式に「アポロ3号」と呼ばれる。 |

| アポロAS-204 (アポロ1号) |

サターンIB | ガス・グリソム エドワード・ホワイト ロジャー・チャフィー |

発射中止 | 地球周回飛行 | 失敗 - 1967年1月27日、発射台上での訓練中に司令船の火災事故が発生し、3名の飛行士が命を失った。「アポロ1号」と命名されたのは、事故の後のことだった。しかし、これは実際にはアポロ宇宙船の四度目の飛行となる予定だった(またNASAもAS-204と呼ぶ予定であった)。一方、1966年6月にNASAが承認し飛行士が身につけていた計画の標章にはすでに「アポロ1号」と記されていた。 |

| アポロ4号 | サターンV | 無人 | 1967年 11月9日 |

地球周回飛行 | 成功 - (月着陸船を除いて)フル装備の状態で行われたサターンVの初飛行であり、司令船の大気圏再突入も成功した。 |

| アポロ5号 | サターンIB | 無人 | 1968年 1月22日 |

地球周回飛行 | 成功 - 月着陸船の初の試験飛行。多数の試験が行われ、終了後着陸船は大気圏に再突入し消息を絶った。 使用されたロケットは、本来は3名の飛行士を犠牲にしたアポロ1号(AS-204)で使用される予定のものだった。 |

| アポロ6号 | サターンV | 無人 | 1968年 4月4日 |

地球周回飛行 | 一部成功 - 軌道投入時に激しい振動が発生し、エンジンの数機が停止した。司令船の大気圏再突入は成功したが、予定していた「最悪の状態」を想定した試験を行うことはできなかった。 |

| アポロ7号 | サターンIB | ウォルター・シラー ドン・アイセル ウォルター・カニンガム |

1968年 10月11日 |

地球周回飛行 | 成功 - 11日間にわたり地球を周回し、司令船その他の性能試験を行う。 |

| アポロ8号 | サターンV | フランク・ボーマン ジム・ラヴェル ウィリアム・アンダース |

1968年 12月21日 |

月周回飛行 | 成功 - 史上初めて、人間が月を周回した飛行。地球周回軌道を離れて外部の世界から人間が地球を見下ろしたのも、この飛行が初めてだった。実験は成功したが、飛行士が睡眠障害に陥ったり軽い病気にかかるなどした。 |

| アポロ9号 | サターンV | ジェームズ・マクディヴィッド デヴィッド・スコット ラッセル・スワイカート |

1969年 3月3日 |

地球周回飛行 | 成功 - 10日間にわたり地球を周回し、月着陸船の性能試験および船外活動を行った。 |

| アポロ10号 | サターンV | トーマス・スタッフォード ジョン・ヤング ユージーン・サーナン |

1969年 5月18日 |

月周回飛行 | 成功 - 2度目の月周回飛行。月周回軌道上で月着陸船の性能試験を行い、 月へ高度15.6kmまで接近した。 |

| アポロ11号 | サターンV | ニール・アームストロング マイケル・コリンズ バズ・オルドリン |

1969年 7月16日 |

月面着陸 | 成功 - 史上初の有人月面着陸(最終降下局面では半自動にて手動介入)。着陸地点の周辺を歩行により探査。 |

| アポロ12号 | サターンV | ピート・コンラッド リチャード・ゴードン アラン・ビーン |

1969年 11月14日 |

月面着陸 | 成功 - 発射時に落雷が機体を直撃して船内が一時的に停電したが、無事打ち上げに成功。1967年4月17日に着陸した無人探査機サーベイヤー3号から、わずか200mの地点に着陸した。 |

| アポロ13号 | サターンV | ジム・ラヴェル ジャック・スワイガート フレッド・ヘイズ |

1970年 4月11日 |

月面着陸 | 失敗(『成功した失敗』と評されることもある) - 月に向かう軌道の途中で機械船の酸素タンクが爆発し、月面着陸は断念せざるを得なくなった。乗組員は一時的に着陸船に避難し、月を周回して地球に帰還した。 |

| アポロ14号 | サターンV | アラン・シェパード スチュワート・ルーズマ エドガー・ミッチェル |

1971年 1月31日 |

月面着陸 | 成功 - 月周回軌道上で着陸船のコンピューターに問題が発生したが、着陸に成功。初めて月面でカラー撮影を行い、また化学実験をした。 |

| アポロ15号 | サターンV | デヴィッド・スコット アルフレッド・ウォーデン ジェームズ・アーウィン |

1971年 7月26日 |

月面着陸 | 成功 - 初の3日以上の長期月面滞在。初めて月面車を使用し、27.76kmにわたって広範な地質学的調査を行った。 |

| アポロ16号 | サターンV | ジョン・ヤング ケン・マッティングリー チャールズ・デューク |

1972年 4月16日 |

月面着陸 | 成功 - 機械船の姿勢制御装置に故障が発生したため、大事を取って月面滞在日数が1日短縮された。計画の主要な目的は、月の高地を探索することであった。 |

| アポロ17号 | サターンV | ユージン・サーナン ロナルド・エヴァンズ ハリソン・シュミット |

1972年 12月7日 |

月面着陸 | 成功 - 最後の月面着陸。地質学者を搭乗させた唯一の飛行。 |

| スカイラブ1号 | サターンV | 無人 | 1973年 5月14日 |

地球周回飛行 | 成功 - 宇宙ステーションスカイラブの発射。 |

| スカイラブ2号 | サターンIB | ピート・コンラッド ポール・ウェイツ ジョセフ・カーウィン |

1973年 5月25日 |

長期宇宙滞在 | 成功 - アメリカ初の宇宙ステーション、スカイラブに28日間にわたって滞在。 |

| スカイラブ3号 | サターンIB | アラン・ビーン ジャック・ルーズマ オーウェン・ギャリオット |

1973年 7月28日 |

長期宇宙滞在 | 成功 - スカイラブに59日間にわたって滞在。 |

| スカイラブ4号 | サターンIB | ジェラルド・カー ウィリアム・ポーグ エドワード・ギブソン |

1973年 11月16日 |

長期宇宙滞在 | 成功 - スカイラブに84日間にわたって滞在。 |

| アポロ・ソユーズテスト計画 | サターンIB | トーマス・スタッフォード ヴァンス・ブランド ドナルド・スレイトン |

1975年 7月15日 |

地球周回飛行 | 成功 - ソビエト連邦の宇宙船ソユーズ19号とランデブーとドッキングを行う。しばしば「アポロ18号」と呼ばれることもある。 |

| アポロ18号 アポロ19号 アポロ20号 |

サターンV | キャンセル | 未発射 | 月面着陸 | キャンセル - 当初の計画では20号まで予定されていたものの、予算削減でキャンセルされる。 |

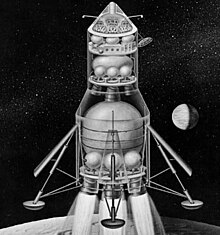

月面から持ち帰ったサンプル[編集]

詳細は「月の石」を参照

| 計画番号 | 試料総量 | 代表的な試料 |

|---|---|---|

| アポロ11号 | 22 kg | |

| アポロ12号 | 34 kg | |

| アポロ14号 | 43 kg | |

| アポロ15号 | 77 kg |  |

| アポロ16号 | 95 kg |  |

| アポロ17号 | 111 kg |

アポロ計画では総量で381.7kgの岩石その他の物質が月面から持ち帰られ、そのほとんどは現在はヒューストンにある月資料研究所に保管されている。

放射年代測定によれば、月面で採集された岩石は地球上のものと比較して全体的にきわめて古い。その範囲は約32億年前︵月の海の部分で採取された玄武岩︶から46億年前︵高地で採取された地殻のサンプル︶まで確認されている[19]。したがって、これらは現在の地球上ではほとんど失われてしまった太陽系誕生初期の試料であると見られている。

アポロ計画全体を通して採取された岩石の中で重要なものの一つに、15号でジェームズ・アーウィン飛行士とデヴィッド・スコット飛行士が持ち帰った﹁ジェネシス・ロック︵Genesis Rock = 創世記の石︶﹂と呼ばれているものがある。斜長岩に分類されるこの岩石は、カルシウムに富む斜長石︵灰長石︶によってほとんどの部分が構成されており、月面の高地の地殻のサンプルであると考えられている。この中からは地球化学で KREEP と呼ばれる、地球上には存在しない岩種が発見された。KREEPや斜長岩などのサンプルは、月の外殻表面がかつて大規模に溶融した状態︵マグマ・オーシャン︶であったという仮説の根拠となっている。

採取された岩石の大部分は衝突にさらされた痕跡を有していた。たとえば多くのサンプルの表面には微少隕石が衝突したことによる極小のクレーターが確認されている。これは厚い大気の層に阻まれた地球上の岩石には見られないものである。また多くのものには隕石が衝突した際に発生した高圧の衝撃波にさらされた形跡が残されており、中には impact melt、すなわちクレーター周辺で衝撃により融解した物質から構成されたものもあった。そして月面から持ち帰られたすべてのサンプルは、繰り返し衝突の衝撃に曝されることによる角礫化が進行していた。

こうした月の岩石の分析結果は、月の成因を地球に火星程度のサイズの天体が衝突したことに求める﹁ジャイアント・インパクト説﹂の論旨と合致するものである[20]。

17号で撮影された﹁ザ・ブルー・マーブル﹂と呼ばれる地球の全景写真。 上部にアフリカ大陸北部とアラビア半島がはっきりと写っている。

月からの地球の出。

多くの飛行士が、遠く離れた宇宙空間から地球を見るという経験から深甚な心理的影響を受けたと語っている[30]。アポロが残した最も重要な遺産の一つは、地球が壊れやすい小さな惑星にすぎないという、陳腐とはなっても未だ普遍的とは言い難い認識である。これは月面上から撮影された写真を通じて伝えられ、なかでも8号の飛行士が撮影した﹁地球の出﹂︵﹁アースライズ﹂、左︶と、17号の飛行士が撮影した﹁ザ・ブルー・マーブル﹂と呼ばれるもの︵右︶が有名である。これらの写真は、多くの人々にとって環境保護への動機付けになったと指摘される[31][リンク切れ]。

コストおよびキャンセルされた計画[編集]

1966年3月、NASAは議会に対しアポロ計画で人間を月に送るためにかかる費用は13年間で総額227億1800万ドルに達すると報告し、また実際それは1969年7月から1972年12月にかけて6度の月面着陸を成功させるという成果となって現れた。 NASAの歴史に関するウェブサイトを管理するスティーブ・ガーバーによれば、最終的にアポロ計画にかかった費用は1969年当時で200億ドルから254億ドル︵2005年現在の貨幣価値に換算すると、およそ1350億ドル︶になるという。 またアポロ宇宙船およびサターン・ロケットにかかった費用は2005年度換算で830億ドルで、このうち宇宙船が280億ドル︵司令・機械船170億ドル、月着陸船110億ドル︶、サターン・ロケット (I・IB・V) が460億ドルであった。キャンセルされた計画[編集]

当初の予定ではアポロ計画は20号まで行われるはずだったが、NASAの大幅な予算削減およびサターンVシリーズの後続生産が打ち切られたことにより、18・19・20号の飛行はキャンセルされ、それらの予算はスペース・シャトルの開発およびスカイラブ計画に回されることとなった。残ったサターンVは、1機が1973年にスカイラブを打ち上げるために使用され、残りの2機はフロリダ州ケープ・カナベラルのジョン・F・ケネディ宇宙センター、アラバマ州ハンツビルのマーシャル宇宙飛行センター、ルイジアナ州ニューオリンズのミシャウド組立施設、テキサス州ヒューストンのリンドン・B・ジョンソン宇宙センターなどに分割して現在も展示されている。科学的・工学的遺産[編集]

アポロ計画は、多くの技術分野を刺激した。アポロ誘導コンピュータは、ミニットマン・ミサイルの開発共々、初期の集積回路研究の推進力となった︵当時の大型コンピュータでは、まだ小型化の要求は低く、米国IBM社のSystem/360などではまだチップ上に集積したICを採用していない︶。また燃料電池はこの計画によって初めて実用化され、CNC︵コンピュータ数値制御︶による機械工作もアポロの構造部品製作に際して開拓された分野であった。将来の有人宇宙探査計画に与えた影響[編集]

いくつかの国ではすでに有人月飛行が計画され、また月面基地の建設を目指す宇宙機関もある。 史上初の月面着陸を成功させたアポロ11号の船長ニール・アームストロングは、しばしばマスコミから将来の宇宙開発の展望について質問されている。2005年にはそうした質問に対して﹁様々な課題はあるかもしれないが、1961年のアポロ計画スタート時に我々が直面したほど困難で、かつ大量の問題にはならないのではないか﹂と応え、火星への有人飛行は1960年代の月面着陸よりは容易になるであろうとの見解を述べた。コンステレーション計画[編集]

2004年1月14日、大統領ジョージ・W・ブッシュは演説の中で、2020年までに宇宙飛行士を月面に到達させることを含む新たな宇宙開発の展望の﹁コンステレーション計画﹂を発表した。 計画では、2010年に退役する現行のスペース・シャトルの後継としてオリオン宇宙船があげられており、その空力的な形状はアポロの司令船にきわめて近い。NASAの前長官マイケル・D・グリフィンは、オリオンを﹁増強版アポロ﹂("Apollo on steroids") と表現し、雑誌﹃ニュー・サイエンティスト﹄は﹁オリオン計画はアポロ時代の技術に先祖返りした程度のもの、との批判がある﹂と伝えているが[21]、一方でオリオンの操縦席の計器板や熱遮蔽板などでは新技術が使用される予定だった[22]。コンステレーション計画のうちアポロ計画の設計に最も似通っていたのは、オリオンを軌道に乗せるために設計されたアレスI の上段ロケットである。このロケットのエンジンには、サターン・シリーズで使用されたJ-2を改良したJ-2Xの使用が計画されていた。J-2Xを開発するにあたり、NASAの技術者らは博物館でアポロ時代の資料を研究し、また実際にアポロ計画に従事した技術者たちに意見を求めた。コンステレーション計画の責任者ジェフ・ハンレイは、﹁月面への着陸およびそこからの離陸に関する技術的問題は、相当程度にわたってすでに解決されている。これらはアポロ計画が我々に残してくれた遺産である﹂と述べた[23]。 アポロと同様、オリオンは月周回ランデブー方式をとるが、月着陸船アルタイルはアレスVロケットによって別個に打ち上げられる予定だった。このアレスVはスペース・シャトルやアポロ計画の技術を元にして開発される予定だったロケットである。そしてスカイラブ計画で行われたように地球周回低軌道上でオリオンとドッキングする。アポロ計画からの変化としては、オリオンではすべての飛行士が月面に降下し、軌道上には無人の宇宙船が待機するという点がある。また探索する地域はアポロ計画ではもっぱら赤道付近が中心だったのに対し、コンステレーション計画では極地方に重点が置かれ、アポロ計画では用いられなかった地球周回ランデブー方式も使用が検討されていた。 2010年、バラク・オバマ大統領によりコンステレーション計画は中止された。文化的遺産[編集]

世界的な注目[編集]

1968年のクリスマス・イヴにアポロ8号が行った月面からのテレビ中継は、その時点までになされた報道の中で最も広範囲に伝えられたものであった。またアポロ11号による人類初の月面着陸は、全世界人口の五分の一がテレビ中継を通じて見守ったと言われている[24]。 日本でNHK総合テレビが1969年7月16日21:45(JST)から75分間放送した報道特別番組﹁アポロ11号発射﹂[25]は43.8%の、またイーグルの月面着陸を報じた21日7:00からの﹁朝のワイドニュース﹂は45.4%の視聴率︵ビデオリサーチ・関東地区調べ︶を記録。21日、11時台の総視聴率は46%、12時台のそれは62%︵ビデオリサーチ・関東地区調べ︶。NHKの調査では、日本では昼間となった人類初の月面歩行をテレビ同時中継で見た人は68%、21日中に他の番組で見た人を含めると91%に達した[26]。アポロ11号の放送データ復元計画[編集]

アポロ計画40周年の記念事業の一環として、NASAはアポロ11号の月面着陸時の放送データ復元を実施している[27]。11号の月面歩行の様子を撮影したオリジナルの磁気テープは行方不明になっていたが、3年間にわたる徹底的な調査の結果、テープは一旦消去した上で他の衛星データの記録に使用されたため、元データは完全に消去されてしまったと結論された[28]。 アポロ計画に続く時期、NASAでは磁気テープが不足したため、アメリカ国立公文書記録管理局から大量のテープを持ち出して新しい衛星のデータを記録しており、テープの捜索にはNASAのテレビ担当者ディック・ナフツガー (Dick Nafzger) や月面カメラの設計をしたスタン・リーバー (Stan Lebar) なども加わったが、結局、アームストロングが月面に足を降ろした瞬間を記録した元テープは失われたと結論された[28]。 一方、月面着陸の様子を撮影した特別仕様のカメラとテレビ中継映像の規格の違いから、テレビ放送用に変換された映像がテープに記録されていたため、11号について現存する放映時のデータが23万ドルをかけて収集・編集されることとなった。このデジタル復元作業はナフツガーおよび修復を専門とするロウリー・デジタル︵Lowry Digital︶社が担当し、ノイズやカメラぶれなどを歴史性を損なわずに除去するなどの作業が2009年9月の完了を目指して実施される[29]。 ロウリー・デジタル社が修復作業をしている映像は、オーストラリアやCBSニュースの保管庫、ジョンソン宇宙センター内で記録されたキネスコープ︵kinescope、キネコ︶映像などから収集されたものである。復元される映像は一定のデジタル処理を施した白黒映像であり、音声に関しては手を加えられない[29]。宇宙飛行士に与えた心理的影響[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 初期には月周遊船 (Lunar Excursion Module, LEM) とも呼ばれていた。

- ^ アポロに比べて貨物や乗員が地表に近いスペース・シャトル計画では、大量の水を散布して音響を抑制する方式が採用され、現在のスペース・シャトルでも継続して使用されている。Cf. Sound Suppression Water System

出典[編集]

- ^ United States. Congress. House. Committee on Science and Astronautics. (1973). 1974 NASA authorization: hearings, Ninety-third Congress, first session, on H.R. 4567. Page 1271. Washington: U.S. Govt. Print. Off.

- ^ Charles Murray, Catherine Bly Cox (2004) (英語). Apollo. South Mountain Books. pp. p. 39. ISBN 978-0976000808

- ^ Charles Murray, Catherine Bly Cox (2004) (英語). Apollo. South Mountain Books. pp. p. 45. ISBN 978-0976000808

- ^ Michael R. Beschloss, "Kennedy and the Decision to Go to the Moon," in Roger D. Launius and Howard E McCurdy, (eds.) (1997) (英語). Spaceflight and the Myth of Presidential Leadership. University of Illinois Press. pp. p. 45. ISBN 978-0252066320

- ^ Michael R. Beschloss, "Kennedy and the Decision to Go to the Moon," p. 55.

- ^ "Discussion of Soviet Man-in-Space Shot," Hearing before the Committee on Science and Astronautics, U.S. House of Representatives, 87th Congress, First Session, April 13, 1961.

- ^ Sidey, Hugh (1963) (英語). John F. Kennedy, President. Atheneum. pp. p. 114

- ^ Kennedy to Johnson, "Memorandum for Vice President," April 20, 1961.

- ^ Johnson to Kennedy, "Evaluation of Space Program," April 21, 1961.

- ^ John F. Kennedy, "Special Message to the Congress on Urgent National Needs", May 25, 1961

- ^ President Kennedy's Man on the Moon Speech - 1961 | Today in History | 25 May 16 British Movietone

- ^ Charles Murray, Catherine Bly Cox (2004) (英語). Apollo. South Mountain Books. pp. pp. 3 - 4. ISBN 978-0976000808

- ^ NASA Langley Research Center's Contributions to the Apollo Program, NASA Langley Research Center.

- ^ John F. Kennedy,"Address at Rice University on the Nation's Space Effort"

- ^ "Why go to the moon?" - John F. Kennedy at Rice University Rice University

- ^ Report of the Apollo 204 Review Board, Findings and Recommendations

- ^ Chariots for Apollo, Ch 7-4

- ^ Charles Murray, Catherine Bly Cox (2004) (英語). Apollo. South Mountain Books. pp. p. 240. ISBN 978-0976000808

- ^ James Papike, Grahm Ryder, and Charles Shearer (1998). “Lunar Samples”. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 36: 5.1–5.234.

- ^ Burrows, William E. (1999). This New Ocean: The Story of the First Space Age. Modern Library. p. 431. ISBN 0375754857. OCLC 42136309

- ^ NASA to boldly go... with Lockheed Martin - space - September 1, 2006 - New Scientist Space

- ^ Technology Review: Part Apollo, Part Boeing 787

- ^ NASA is borrowing ideas from the Apollo - USATODAY.com

- ^ Burrows, William E. (1999). This New Ocean: The Story of the First Space Age. Modern Library. p. p. 429. ISBN 0375754857

- ^ 特別番組「アポロ11号発射」 ~ケネディ宇宙基地から衛星中継~ - NHKクロニクル

- ^ 引田惣弥『全記録 テレビ視聴率50年戦争―そのとき一億人が感動した』講談社、2004年、103-105頁、226頁。ISBN 4062122227

- ^ http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/40th/

- ^ a b "Houston, We Erased The Apollo 11 Tapes". National Public Radio, July 16, 2009.

- ^ a b Borenstein, Seth for AP. "NASA lost moon footage, but Hollywood restores it". Yahoo news, July 16, 2009.

- ^ 立花隆『宇宙からの帰還』(中央公論社、1983)

- ^ アル・ゴア (2007年3月17日). “An Inconvenient Truth Transcript”. Politics Blog -- a reproduction of the film's transcript. 2007年7月29日閲覧。

参考文献[編集]

- 的川泰宣 『月をめざした二人の科学者―アポロとスプートニクの軌跡』中公新書 ISBN 4-12-101566-5

- アンドルー・チェイキン『人類、月に立つ』(原書名: A MAN ON THE MOON)NHK出版 ISBN 4-14-080444-0、ISBN 4-14-080445-9

関連項目[編集]

- ソ連の有人月旅行計画

- ソユーズL1計画(ソ連版有人月周回計画)

- ソユーズL3計画(ソ連版有人月面着陸計画)

- 嫦娥計画(中国版有人月面着陸計画)

- レインジャー計画

- サーベイヤー計画

- ルナ・オービター計画

- フロム・ジ・アース/人類、月に立つ - トム・ハンクスが製作総指揮のアポロ計画をテーマにしたアメリカHBOのテレビドラマシリーズ

- アポロ計画陰謀論 - アポロは月に行かなかった(ムーンホークス)、またはアポロは月で何者かに遭遇したと主張する一連の陰謀論

- アメリカ合衆国の宇宙開発

- フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン

- ヴェルナー・フォン・ブラウン - アポロ計画の中心的人物。月旅行に憧れていた。

- マーガレット・ハミルトン (科学者) - アポロ計画に関わった計算機科学者で、印刷された誘導コンピュータソースコードの脇に立つ写真が有名

- 船外活動(宇宙遊泳)

- 移動式検疫施設 - アポロ計画時代、月の伝染病を想定して使用された。

外部リンク[編集]

- APOLLO MANIACS(日本語)

- NASAアポロ計画公式サイト

- Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft By Courtney G Brooks, James M. Grimwood, Loyd S. Swenson

- NASA SP-4009 The Apollo Spacecraft: A Chronology

- SP-4029 Apollo by the Numbers: A Statistical Reference by Richard W. Orloff

- The Apollo Program (1963 - 1972)

- The Apollo Lunar Surface Journal

- アポロ計画(ケネディ宇宙センターウェブサイト)

- Project Apollo Drawings and Technical Diagrams

- Technical Diagrams and Drawings

- アポロ計画(月探査情報ステーション)

- Lunar Rock Inventory

- The Project Apollo Archive

- OMWorld's ASTP Docking Trainer Page

- Project Apollo for Orbiter spaceflight simulator

- Google Moon: interactive map of the Moon and Apollo landing sites

- アポロ計画@スミソニアン国立航空宇宙博物館(英語)

- ペーパークラフト(U-DON'S FACTORY)

- 20世紀の記録 月への挑戦/人類の偉大な一歩 - JAXA公式youtubeチャンネル内の動画

- 『アポロ計画』 - コトバンク