プレートテクトニクス

(プレート境界から転送)

| なぜ、太陽系の天体で地球にのみプレートテクトニクスがみられるのか?プレート運動はどのようにして始まったのか? |

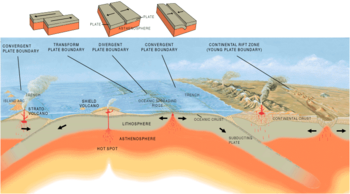

プレートテクトニクス︵英: plate tectonics︶は、1960年代後半以降に発展した地球科学の学説。地球の表面が、右図に示したような何枚かの固い岩盤︵﹁プレート﹂と呼ぶ︶で構成されており、このプレートが互いに動くことで大陸移動などが引き起こされると説明される。従来の大陸移動説・マントル対流説・海洋底拡大説など基礎として、﹁プレート﹂という概念を用いることでさらに体系化した理論で、地球科学において一大転換をもたらした[1]。プレート理論とも呼ばれる。

プレートとは[編集]

地球は、半径約6,400キロメートルであるが、その内部構造を物質的に分類すると、外から順に下記のようになる[2]。

(一)深さ約5 - 40キロメートルまで : 地殻

(二)深さ約670キロメートルまで : 上部マントル - 最上層、低速度層︵アセノスフェア、岩流圏︶、遷移層

(三)深さ約2,900キロメートルまで : 下部マントル - メソスフェア︵固い岩石の層︶

(四)深さ約5,100キロメートルまで : 外核︵外部コア︶

(五)中心 : 内核︵内部コア︶

地殻とマントルは岩石で構成されており、核は金属質である。マントルを構成する岩石は、地震波に対しては固体として振舞うが、長い時間単位で見れば流動性を有する。その流動性は、深さによって著しく変化し、上部マントルの最上部︵深さ約100キロメートルまで︶は固くてほとんど流れず、約100 - 400キロメートルまでの間は比較的流動性がある。地殻と上部マントル上端の固い部分を合わせてリソスフェア︵岩石圏︶と呼び、その下の流動性のある部分をアセノスフェア︵岩流圏︶と呼んで分類する。この厚さ約100キロメートルの固いリソスフェアが地表を覆っているわけであるが、リソスフェアはいくつかの﹁プレート﹂という巨大な板に分かれている[2]。

地球表面が2種類のプレート群からなっていることは、地球表面の高度や深度の分布の割合にもあらわれている。地球表面は、大陸と大陸棚からなる高度1,500メートル - 深度500メートルの部分と、深度2,000 - 6,000メートルの海洋底と呼ばれる部分が多く、その中間である深度500 - 2,000メートルの海底は割合が少なくなっている。

プレートは大きく見ると十数枚に分けることができ、それぞれ固有の方向へ年に数センチメートルの速さで動かされることになる。大型のプレートとしては、ユーラシア大陸主要部や西日本などを含むユーラシアプレート、北アメリカ大陸やグリーンランド、東日本などの北アメリカプレート、太平洋底の大部分を占める太平洋プレート、インドとオーストラリア大陸を乗せたインド・オーストラリアプレート、アフリカ大陸を中心とするアフリカプレート、南アメリカ大陸を乗せた南アメリカプレート、南極大陸と周辺海域を含む南極プレートがある。このほか、アラビア半島のアラビアプレートやアメリカ・カリフォルニア沖にあるファンデフカプレート、中米の太平洋側に存在するココスプレート、カリブ海のカリブプレート、ペルー沖のナスカプレート、フィリピン海を中心に伊豆諸島・小笠原諸島・伊豆半島付近まで伸びるフィリピン海プレート、南米大陸と南極海の間のスコシア海に広がるスコシアプレートなどのような小規模なプレートもいくつか存在する。

プレートは大陸部分と海洋部分の双方を持っていることが多いが、大陸部分や海洋部分がそれぞれ大部分を占めているプレートも存在する[3]。異なるプレートの海洋部分と大陸部分が衝突した場合、主に花崗岩からなる比重の軽い大陸部分が浮き上がり、主に玄武岩からなる比重の重い海洋部分が沈み込むこととなる[4]。プレートの起源は古く、少なくとも38億年前には現在のようなプレートテクトニクスが存在していたと考えられている[5]。プレートテクトニクスの進展に伴い各地に造山帯が成立し、これによって成立した小地塊が衝突して徐々に拡大していき、やがて大陸規模の陸地が各地に出現した[6]。

プレートは海嶺で生まれ、ゆっくりとベルトコンベアのように動いて海溝へ沈み込む。大陸はプレートの動きに伴い離合集散を繰り返しており、しばしば地球上のすべての大陸が統合された超大陸が出現した。ツゾー・ウィルソンは、この大陸の離合集散がおよそ3億年ごとに一つのサイクルをなしていることを提唱し、これはウィルソンサイクルと呼ばれるようになった[7]。

プレートが動く原因には、プレートが自らの重みで海溝に沈み込む説と、下のマントルの動きに合わせてプレートも動いていくという説の、2つの説が存在する。従来は前者の説が有力説であった[8]が、2014年に日本の海洋研究開発機構の調査によって、北海道南東沖でマントルの動きに伴って地殻の動いた痕跡が発見され、後者の説にも有力な根拠が生じた[9]。

プレートは新たに生まれることがあるほか、古いプレートは海溝の下に沈み込んで消滅することがある。一例として、かつて北西太平洋に存在したイザナギプレートは、約2500万年前に消滅している[9]。プレート内部、特にマントルの部分をそのまま観察することは不可能であるが、かつての海洋プレートの残骸であるオフィオライトは世界各地に存在しており、ここから観察をすることが可能である。なかでもオマーン北部のハジャル山地には世界最大のオフィオライト層が広がっており、盛んに調査が行われている[10]。

プレートテクトニクスは地球内部の温度低下によっていずれ確実に終了するとされているものの、その時期についてはさまざまな説が存在する[11]。

プレートの境界 (Illustration by Jose F. Vigil. USGS)

プレートは、その下にあるアセノスフェアの動きに乗って、おのおの固有な運動を行っている。アセノスフェアを含むマントルは、定常的に対流しており、一定の場所で上昇・移動・沈降している。プレートは、その動きに乗って移動しているが、プレート境界部では、造山運動、火山、断層、地震等の種々の地殻変動が発生している。プレートテクトニクスは、これらの現象に明確な説明を与えた[12]。

大局的なプレートの運動は、すべて簡単な球面上の幾何学によって表される。また、局地的なプレート運動は平面上の幾何学でも十分に説明しうる。3つのプレートが集合する点︵三重会合点︶は、それらを形成するプレート境界の種類︵発散型・収束型・トランスフォーム型︶によって16種類に分類されるが、いずれも初等幾何学で、その安定性や移動速度・方向を完全に記述することができる。

一般に、プレートの運動は、隣接する2プレート間での相対運動でしか表されない。しかし、隣接するプレートの相対運動を次々と求めることで、地球上の任意の2プレート間の相対運動を記述することができる。近年では、準星の観測を応用した超長基線電波干渉法 (VLBI) と呼ばれる方法や、グローバル・ポジショニング・システム (GPS) などの﹁全地球衛星測位航法システム、︵GNSS‥Global Navigation Satellite System︶﹂によって、プレートの絶対運動を直接観測することが可能となった[13]。

プレートの動き[編集]

プレートの境界[編集]

発散型境界(広がる境界)[編集]

詳細は「発散型境界」を参照

マントルの上昇部に相当し、上の冒頭図では太平洋東部や大西洋中央を南北に走る境界線に相当する。この境界部は、毎年数cmずつ東西に拡大している。開いた割れ目には、地下から玄武岩質マグマが供給され、新しく地殻が作られている。この部分は、海洋底からかなり盛り上がっており、海嶺と呼ばれている[14]。海嶺の拡大速度はそれぞれ異なり、拡大速度の遅い海嶺の中心部は深い渓谷をなしている[15]。また、海嶺付近にはチムニーと呼ばれる熱水の噴出口も多数見つかっている[16]。

発散型境界はほとんどが深海底に存在するが、まれに陸上にも存在するものもある。アイスランドは大西洋中央海嶺が海面上に姿を現した部分であり、活発な火山活動が起きている[17]。また、アフリカ東部にある大地溝帯は中軸部の深い渓谷と周辺の高山の列からなっており、大西洋中央海嶺と地形が類似していて[18]、ホット・プルームによってアフリカプレートが引き裂かれつつある部分と考えられている[19]。

収束型境界(せばまる境界)[編集]

詳細は「収束型境界」を参照

収束型境界ではプレートどうしが衝突し圧縮されるが、衝突するプレートの特性によって起きる現象が異なる。ただしどちらの境界においても造山運動が起き、造山帯を形成している[20]。

沈み込み型

大陸プレートと海洋プレート、または海洋プレートどうしが衝突した場合、比重の大きいプレートが比重の小さいプレートの下に沈み込み、深い海溝を形成する。大陸プレートは海洋プレートより比重が軽いため、この2者が衝突した場合は海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むこととなる。この沈み込みによって引きずり込まれた上部プレートが反発することで地震が発生する。こうしたプレートの境界で起きる地震はプレート間地震と呼ばれるが、このほかにプレートの下に沈み込んだプレート︵スラブ︶で起きるスラブ内地震も存在する[21]。また地下深く沈んだプレートから分離された水が、周辺の岩石の融点を下げるため、大陸プレートの深部においてマグマが発生し、多くの火山を生成する[22]。マグマの発生地点は海洋プレートが大陸プレートに沈み込む地点ではなく、そこからさらに大陸プレート側に入った地点であるため、沈み込みの起きている海溝から一定の距離を開けて、海溝に平行する火山列が形成されることとなる。この火山列より海溝側には火山が存在しないため、これを火山フロント︵火山前線︶と呼ぶ[23]。この火山活動と大陸同士の衝突による褶曲によって、大陸プレート側には陸弧と呼ばれる大山脈が形成されることがある。陸弧の後背地が陥没して背弧海盆が形成されることも多く、この場合陸弧は大陸から切り離されて島弧となる[24]。また、海洋プレートと海洋プレートが衝突する場合は、古いプレートの方が冷たく重いために新しいプレートの下に潜り込む。このとき、海洋プレートどうしの衝突によっても島弧が形成される場合がある[25]。この島弧と海溝はセットとして存在しており、島弧・海溝系と呼ばれる[26]。

海嶺で作られて以来、長い時間をかけて海の底を移動してきたプレートには、チャート、石灰岩、砂岩、泥岩といった多くの堆積物が載っているため、プレートが沈み込む際に陸側のプレートにそれらが張り付く現象が起こることがある。これを付加と言い、そうしてできたものを付加体と呼ぶ。日本列島もこのようにしてできた部分が多い[27]。一方、付加体がほぼ存在せず、逆に上部プレートの一部を侵食し削りながら沈み込むタイプの境界も多く、沈み込み型境界の57%はこのタイプである。境界が付加型になるか侵食型になるかは沈み込みの速度に依存し、速度が遅いほど堆積物が沈み込めず付加体となりやすい[28]。沈み込んだ海洋プレートの残骸はスラブと呼ばれ、冷たく重いためにマントル内でさらに沈み込んでいき、外核とマントルの境界にまで達するものもある[29]。

日本近海は北の北アメリカプレート、東の太平洋プレート、南のフィリピン海プレート、西のユーラシアプレートの4つのプレートの境界が近接しており、プレートの沈み込み運動が激しい地域の一つである[30]。東北日本の東の海中では、約1億年前に太平洋東部で生まれた太平洋プレート︵比重の大きい海洋プレート︶が、東北日本を載せた北アメリカプレート︵比重の小さい大陸プレート︶に衝突している。重い太平洋プレートは、軽い北アメリカプレートにぶつかって、日本海溝に斜め下40 - 50°の角度で沈み込んでいる。地下深く沈んだ太平洋プレートから分離された水は周辺の岩石の融点を下げてマグマが発生し、北アメリカプレート側に多くの火山を生成する[22]。火山から噴出した溶岩はやがて陸地を形成し、2,000万年前から1,500万年前にかけて火山列の後方に形成された背弧海盆である日本海によってアジア大陸から切り離され、島弧を形成した[31]。太平洋プレートに衝突され押された北アメリカプレートは、圧縮応力を受けてひび割れ、たくさんの断層が発生し、北上山地などが生まれた。同様に、日本の南海上にある南海トラフではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでおり、伊豆・小笠原海溝においては太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込んでいる[25]。これによって、フィリピン海プレート側には伊豆・小笠原・マリアナ島弧と呼ばれる大規模な火山島弧が形成されている[32]。海溝では、日本海溝に第一鹿島海山が沈み込んでいる様子なども観察されている[33]。

衝突型

大陸プレートどうしが衝突する場合はどちらも比重が軽いために沈み込みが発生せず、境界が隆起し続けるために大山脈が形成される[34]。現在もっとも活発で大規模な大陸衝突が起きているのはヒマラヤである。元来、南極大陸と一緒だったインドプレートが分離・北上して、約4,500万年前にユーラシアプレートと衝突し、そのままゆっくり北上を続けている。大陸プレート同士の衝突のため、日本近海のような一方的な沈み込みは生起せず、インドプレートがユーラシアプレートの下に部分的にもぐりこみながら押し上げている。その結果、両大陸間の堆積物などが付加体となって盛り上がり、8,000メートル級の高山が並ぶヒマラヤ山脈や、広大なチベット高原が発達した[35]。

規模は小さいながらも、衝突運動が現在でも進行している地域としては、ニュージーランド︵南島︶や台湾が挙げられる。これらは、世界で最も速く成長している山地であり、台湾の隆起速度は、海岸線でも年間5ミリメートルを超える。

日本においては、日高山脈や丹沢山地が衝突型造山帯である[36]。特に、丹沢山地は伊豆半島の衝突によってできたものであり、この衝突過程は現在も進行中である[37]。ただし、日高山脈は活動を終えている。

過去の大規模な大陸衝突の跡は多く見つかっている。有名なものは、ヨーロッパアルプス、アパラチア山脈、ウラル山脈など。大陸衝突の過程には、未知の部分が非常に多く残っている。その理由は、沈み込み型境界では、深部で発生する地震の位置から地下のプレート形状を推定できるのに対して、大陸衝突帯では、深部で地震が発生しないからである。

トランスフォーム型境界︵ずれる境界︶[編集]

詳細は「トランスフォーム断層」を参照

すれ違う境界同士の間では、明瞭な横ずれ断層︵トランスフォーム断層︶が形成される。アメリカ西部のサンアンドレアス断層や、トルコの北アナトリア断層などが有名で、非常に活発に活動している。サンアンドレアス断層は大陸上にあるが、一連の海嶺の列︵大西洋中央海嶺や東太平洋海嶺など︶の間で、個々の海嶺と海嶺をつなぐものが多数を占める[38]。理論上は、2プレート間の相対運動軸を通る大円に直交し、海嶺とも直交する[39]。また、トランスフォーム型境界においても巨大な地震が発生しやすい[39]。

プレートテクトニクスに至る概念の発達[編集]

1912年に、ドイツのアルフレート・ヴェーゲナーが提唱した大陸移動説は、かつて地球上にはパンゲア大陸と呼ばれる一つの超大陸のみが存在し、これが中生代末より分離・移動し、現在のような大陸の分布になったとするものである。その証拠として、大西洋をはさんだ北アメリカ大陸・南アメリカ大陸とヨーロッパ・アフリカ大陸の海岸線が相似である上、両岸で発掘された古生物の化石も一致することなどから、元は一つの大陸であったとする仮説であった[40]。それまで古生物学の通説は、古生代までアフリカ大陸と南アメリカ大陸との間には狭い陸地が存在するとした陸橋説であったが、これをヴェーゲナーはアイソスタシー理論によって否定した[41]。

古生物や地質、氷河分布などさまざまな証拠のあった大陸移動説であるが、当時の人には、大陸が動くこと自体が考えられないことであり、さらにヴェーゲナーの大陸移動説では、大陸が移動する原動力を地球の自転による遠心力と潮汐力に求め、その結果、赤道方向と西方へ動くものとしていたが[42]、この説明には無理があったため激しい攻撃を受け、ヴェーゲナーが生存している間は注目される説ではなかった[43]。

一方、アレクサンダー・デュ・トワやアーサー・ホームズのように大陸移動説を支持する学者も少数ながら存在し、なかでも1944年にアーサー・ホームズが発表したマントル対流説は、大陸移動の原動力を地球内部の熱対流に求めることを可能とした[44]。1950年代に入ると古地磁気学分野での研究が進展し、各大陸の岩石に残る古地磁気を比較することで磁北移動の軌跡が導き出されたが、その軌跡は大陸ごとに異なっていた。しかし大陸が移動すると考えることで合理的な説明が可能となり、ここに大陸移動説は復活した[45]。

同時期、海洋底の研究が進む中で、1961年から1962年にかけてハリー・ハモンド・ヘスやロバート・ディーツが海洋底拡大説を唱え、海洋地殻は海嶺で生み出され海溝で消滅すると唱えた[46]。海嶺周辺の地磁気の調査によって数万年毎に発生する地磁気の逆転現象が、海嶺の左右で全く対称に記録されていることは知られていたが、1963年にフレデリック・ヴァインとドラモンド・マシューズによってテープレコーダーモデルとして理論化され[47]、海嶺を中心として地殻が新しく生産されている証拠とされた[48]。さらに1965年には、ツゾー・ウィルソンによってトランスフォーム断層の概念が提唱された[49]。

こうして前提となる理論が出そろったところで、地震の発生がほぼ海嶺や海溝、トランスフォーム断層に限られていることが発見され、さらに地震のほぼ起きない安定した部分を取り巻くように地震発生地域が存在することが明らかとなった。この安定岩盤はプレートと呼ばれ、これがそれぞれ移動していることが発見されたことで、ツゾー・ウィルソンやダン・マッケンジー、ウィリアム・ジェイソン・モーガン、グザヴィエ・ル・ピションといった複数の学者によって1968年にプレートテクトニクス理論が完成した[50][51]。

プレートテクトニクスの概念は西側諸国では速やかに普及し、1970年までには概ね受け入れられ地学にパラダイムシフトを起こした。一方で東側諸国は、理論構築に大きくかかわったのが北米や西欧といった西側であったため、この理論を帝国主義的思想として受け止め、完全に受け入れられるのはソ連が崩壊する90年代まで要した。日本では、1973年から高校の地学の教科書でプレートテクトニクスが導入された[注釈 1]ことや、同年のベストセラーである小松左京の﹃日本沈没﹄でプレートテクトニクスが用いられていることもあり、一般社会に普及した[52]。日本の地質学界ではマルクス主義思想が強かったことや、ソ連が推す地向斜造山論に傾倒していたことなども重なり、センメルヴェイス反射状の反応を起こし、学会で受け入れられるまでには一般社会で普及してから10年以上を要した[53]。

その他[編集]

岩石を主体とする地球型惑星や一部の衛星には内部が高熱となっているものが存在し、火山が存在するものもあるが、プレートテクトニクスの存在は確認されておらず、現在判明している中では地球がプレートテクトニクスの存在する唯一の天体となっている[54]。例えば火星にはかつて火山活動が存在したものの、プレート移動が起きなかったため火山がホットスポット上から移動せず、噴出した溶岩が同じ場所に堆積し続けた[55]。このため火星のオリンポス山は標高27kmにも達する太陽系最大の火山となっているほか、ほかにもアルシア山︵標高19km︶やアスクレウス山︵標高18km︶、パボニス山︵標高14km︶といった巨大火山が点在する[56]。金星にもプレートテクトニクスによって発生する地形上の特徴は見られず、プレートテクトニクスは存在しないと考えられている[57]。金星は92気圧の濃い大気により地形が激しく風化するが、それでも標高11kmのマクスウェル山が存在する。 なお、2014年には木星の衛星であるエウロパにおいて、画像の精査により氷地殻の沈み込み帯と思われる地形が発見され、プレートテクトニクスが存在する可能性があるとの論文が発表されている。この場合、エウロパの地殻を構成する氷が地球における岩石と同様の動きを示し、内部のより高温の氷の上に乗った地表の氷地殻が沈み込みを起こすと推測されている[58]。脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 地向斜造山論との併用。地向斜説が教科書から無くなるのは90年代以降になる。

出典[編集]

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p32-34 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ a b 「せまりくる「天災」とどう向き合うか」p16-17 鎌田浩毅監修・著 ミネルヴァ書房 2015年12月15日初版第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p34 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p35 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p141 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p142 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p111-113 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p94-95 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ a b https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20140331/ 「プレートはなぜ動くのか?~プレート運動の原動力に関する新しい発見~」独立行政法人海洋研究開発機構 2014年3月31日 2020年3月11日閲覧

- ^ https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/quest/20170714/index.html 「オマーン掘削プロジェクト~かつての海洋プレートを掘る!~」独立行政法人海洋研究開発機構 2017年7月14日 2020年3月11日閲覧

- ^ https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/b/083100222/?P=1 「【解説】地球のプレート運動、14.5億年後に終了説」ナショナルジオグラフィック日本版 2018.09.03 2020年6月10日閲覧

- ^ 「石と人間の歴史」p11-12 蟹澤聰史 中公新書 2010年11月25日発行

- ^ 「図説 地球科学の事典」p110-111 鳥海光弘編集代表 朝倉書店 2018年4月25日初版第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p36 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「図説 地球科学の事典」p176-177 鳥海光弘編集代表 朝倉書店 2018年4月25日初版第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p102-104 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p105 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p88 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p123-124 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p113 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p194 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ a b 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p156-158 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p192-194 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「図説 地球科学の事典」p118 鳥海光弘編集代表 朝倉書店 2018年4月25日初版第1刷

- ^ a b 「図説 地球科学の事典」p172-173 鳥海光弘編集代表 朝倉書店 2018年4月25日初版第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p192 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「せまりくる「天災」とどう向き合うか」p26 鎌田浩毅監修・著 ミネルヴァ書房 2015年12月15日初版第1刷

- ^ 「図説 地球科学の事典」p10-11 鳥海光弘編集代表 朝倉書店 2018年4月25日初版第1刷

- ^ 「図説 地球科学の事典」p72 鳥海光弘編集代表 朝倉書店 2018年4月25日初版第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p191-192 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p172 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p173 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p202 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p114 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p128-132 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p128 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p132 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p38 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ a b 「図説 地球科学の事典」p110 鳥海光弘編集代表 朝倉書店 2018年4月25日初版第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p73 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「地質学の歴史」p284-287 ガブリエル・ゴオー著 菅谷暁訳 みすず書房 1997年6月6日発行

- ^ 「地質学の歴史」p289 ガブリエル・ゴオー著 菅谷暁訳 みすず書房 1997年6月6日発行

- ^ 「地質学の歴史」p290 ガブリエル・ゴオー著 菅谷暁訳 みすず書房 1997年6月6日発行

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p80-81 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p82-84 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p86-87 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p88 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「太陽系探検ガイド エクストリームな50の場所」p18 デイヴィッド・ベイカー、トッド・ラトクリフ著 渡部潤一監訳 後藤真理子訳 朝倉書店 2012年10月10日初版第1刷

- ^ 「基礎地球科学 第2版」p89-90 西村祐二郞編著 朝倉書店 2010年11月30日第2版第1刷

- ^ 「地質学の歴史」p307-308 ガブリエル・ゴオー著 菅谷暁訳 みすず書房 1997年6月6日発行

- ^ 「山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門」p97-99 藤岡換太郎 講談社 2012年1月20日第1刷

- ^ https://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/torikumi/ssh19013.html 「映画「日本沈没」と地球科学に関するQ&Aコーナー(減災への取組)」日本国内閣府・防災情報のページ 2020年6月10日閲覧

- ^ 伊与原 新 (2018年9月9日). “プレートテクトニクスを拒んだ科学者たち”. gendai.ismedia.jp. 週刊現代. 2020年5月16日閲覧。

- ^ http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/epphys/solid/plate.html 「プレート・テクトニクス」東京大学地球惑星科学専攻 2020年6月10日閲覧

- ^ 「太陽系探検ガイド エクストリームな50の場所」p5 デイヴィッド・ベイカー、トッド・ラトクリフ著 渡部潤一監訳 後藤真理子訳 朝倉書店 2012年10月10日初版第1刷

- ^ 「Newton別冊 探査機が明らかにした太陽系のすべて」p42 ニュートンプレス 2006年11月15日発行

- ^ https://www.isas.jaxa.jp/j/column/inner_planet/12.shtml 「最終回:金星の溶岩が刻んだ6800kmの溝地形 / 内惑星探訪」宇宙科学研究所(ISASニュース 2004年9月 No.282掲載) 2020年6月10日閲覧

- ^ https://www.afpbb.com/articles/-/3025284 「木星の衛星エウロパでも地殻変動か、衛星画像に証拠 研究」AFPBB 2014年9月8日 2023年4月30日閲覧

参考文献[編集]

●アルフレート・ヴェーゲナー 著、都城秋穂・紫藤文子 訳﹃大陸と海洋の起源﹄ 上、岩波書店︿岩波文庫﹀、1981年。ISBN 4003390717。 ●アルフレート・ヴェーゲナー 著、都城秋穂・紫藤文子 訳﹃大陸と海洋の起源﹄ 下、岩波書店︿岩波文庫﹀、1981年。ISBN 4003390725。 ●アーサー・ホームズ 著、上田誠也ほか 訳﹃一般地質学I原書第3版﹄東京大学出版会、1983年。ISBN 4130620819。 ●アーサー・ホームズ 著、上田誠也ほか 訳﹃一般地質学II原書第3版﹄東京大学出版会、1984年。ISBN 4130620827。 ●アーサー・ホームズ 著、上田誠也ほか 訳﹃一般地質学 III 原書第3版﹄東京大学出版会、1984年。ISBN 4130620835。関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- プレート・テクトニクスとは - 広島大学大学院総合科学研究科 地球資源論研究室 福岡正人

- Plate tectonics (英語) - Encyclopedia of Earth「プレートテクトニクス」の項目。

- 『プレートテクトニクス』 - コトバンク