気象庁震度階級

気象庁震度階級︵きしょうちょうしんどかいきゅう︶は、日本で使用されている独自の震度階級。地震の揺れの大きさを階級制で表す指標である。単に震度ともいう。主に気象庁が中心となって定めたもので、2019年時点で、約4,400地点で観測が行われている[1][2]。過去に基準や段階が変更されたこともあるが、現在では、ほぼ揺れを感じない震度0から震度1・2・3・4・5弱・5強・6弱・6強、そして最大の7までの10段階が設定されている[3]。地震の規模を示すマグニチュードとは異なる。

歴史

震度階級の創設と改訂

日本で地震計による地震観測が始まったのは1872年︵明治5年︶であるが、その8年後の1884年︵明治13年︶、当時の内務省地理局第四部 験震課長を務めていた関谷清景が全18条からなる﹃地震報告心得﹄をまとめ、全国約600か所の郡役所から地震の情報収集を開始した。これが日本最初の統一様式での震度階級である。当時は﹁微震﹂﹁弱震﹂﹁強震﹂﹁烈震﹂の4段階で、例えば微震なら﹁僅ニ地震アルヲ覚ヘシ者﹂というように短い解説文があった[4][5]。 その後、1898年︵明治31年︶に微震の前に﹁微震︵感覚ナシ︶﹂、微震と弱震の間に﹁弱震︵震度弱キ方︶﹂、弱震と強震の間に﹁強震︵震度弱キ方︶﹂が追加されるとともに、0から6までの数字が振られ7段階となるが、このときは解説文が省かれた。1908年︵明治41年︶には各階級に解説文が復活する。1936年︵昭和11年︶には現在の地震観測指針にあたる内規﹁地震観測法﹂が定められ、﹁微震︵感覚ナシ︶﹂を﹁無感﹂、﹁弱震︵震度弱キ方︶﹂を﹁軽震﹂、﹁強震︵震度弱キ方︶﹂を﹁中震﹂に改称する[6]。この頃観測点はもっと増えており、気象庁の資料では1904年︵明治37年︶時点で気象官署[7]と民間委託︵区内観測所等︶の観測点併せて1,437か所あり、その後昭和30年代︵1955 - 1964年ごろ︶までこの数が維持されていたという[5]。 1949年︵昭和24年︶1月の﹁地震観測法﹂改正により震度7が設けられ、震度0から7の8段階とされた[8]。これは、家屋倒壊率90%を超えた地区があった1948年︵昭和23年︶6月28日の福井地震の被害を、震度6では適切に表現できないのでは、という声が上がったからだとされている。また、震度7の判定は震度6までとは異なり、気象庁の機動観測班が後日行う実地調査に基づく判定に限られ、具体的には﹁家屋倒壊率30%以上﹂などの基準が設けられていた。ただし、震度7が制定された詳しい経緯や家屋倒壊率30%以上の根拠は明らかになっていない[9]。なお、この改正時さらに、それぞれの震度に﹁無感﹂﹁微震﹂﹁軽震﹂﹁弱震﹂﹁中震﹂﹁強震﹂﹁烈震﹂﹁激震﹂の名称が与えられた︵軽微・強中弱・激烈の表現から採られたという︶[8]。また、震度を津波予報の判断材料とすることが定められ、素早い判定のために震度4と6の体感の様子が説明文に追加された。後の1978年︵昭和53年︶にはすべての階級に体感が追加されている[10]。体感から機械計測へ

この頃の震度の判定は、観測員︵気象台の職員など︶が、自身の体感、建物などの被害状況などを、指針にある階級表に当てはめて震度を決定していた。指針があるといっても、観測員の主観に頼るため客観的ではなかった。平成初期には、各気象台から管区気象台が震度情報を収集して規模などとともに発表するまでに、10分程度かそれ以上かかっていた[11]。 さらにその後、1,000か所以上あった震度観測点は、1958年︵昭和33年︶から1969年︵昭和44年︶にかけて行われた委託観測所の整理・廃止により大幅に減少し、150か所余りの気象官署[7]のみとなった[11]。 これに対して、震度観測点の不足、観測員の主観による精度不足、震度5以上の被害のばらつきなどの問題点、震度発表の迅速化などの課題が浮上したことで、無人観測可能な計器による震度観測が検討されるようになり、1985年︵昭和60年︶には気象庁内に震度の計測化を検討する委員会が発足した。1988年︵昭和63年︶には同委員会の報告に基づいて震度計による計器観測を試験的に開始、1994年︵平成6年︶3月末までに観測点すべてに震度計を設置した。この間、1993年︵平成5年︶には300か所、1996年︵平成8年︶には600か所と観測点を増やした[11]。 その間にも、1994年︵平成6年︶12月28日の三陸はるか沖地震、1995年︵平成7年︶1月17日の兵庫県南部地震︵阪神・淡路大震災︶などの大地震が相次ぎ、震度5や6の地域で被害の程度の幅が広かったことや、震度7の判定に時間がかかった︵気象庁地震課機動観測班の実地調査が必要だった︶ことが課題として浮き彫りとなった。これにより、より細かな被害の判定を迅速に行うことが求められた[9]。 1996年︵平成8年︶4月1日の震度階級改定により、体感による観測を全廃して震度計による観測に完全移行するとともに、震度5と6にそれぞれ﹁弱﹂と﹁強﹂が設けられて10段階となった。これに伴い、﹁微震﹂﹁軽震﹂などの名称は廃止され、従来の説明文に相当するものとして﹁関連解説表﹂が新たに作成された。また、例外的に被害率で判定することとされていた震度7も震度計による観測に統一され、計測震度6.5以上を10段階中の震度7とした[12]。さらに気象庁約600か所の震度観測点に加えて、防災科学技術研究所約800か所、地方公共団体約2800か所のデータも気象庁の情報発表に活用することとし、気象庁発表の震度観測点は合計約4200か所と従来より大幅に増加することとなった[13]。体感震度と計測震度の関係

1968年十勝沖地震から1995年兵庫県南部地震までの体感震度︵1990年代以降は試行的な計測震度を含む︶による旧気象庁震度階と、これらの地震の強震計によるデータから現在の計測震度計算方法に基づいて計算された計測震度とを比較検討した研究がある。 これによると、震度3以上では旧気象庁震度階と現在の計測震度との間に概ね良好な相関関係が認められ、統計的な連続性をほぼ維持してることが判った。しかし、震度2以下では相関が悪く、例えば旧気象庁震度階で震度0とされた観測点の強震記録をもとに計測震度を計算すると0 - 2.7︵震度0 - 震度3︶までバラつきがあり、特に計測震度1.0から1.8︵震度1 - 震度2︶付近に集中している[14]。すなわち、計測震度計によって震度1や2が観測されても体感震度では﹁無感﹂となることも大いにあり得る。﹁関連解説表﹂と長周期地震動の検討

その後、岩手・宮城内陸地震や岩手県沿岸北部地震などで実際の被害の様子とその震度で起こるとされていた被害との乖離が目立ち、2008年︵平成20年︶夏には震度階級の解説表を見直す検討に入ったことが報道された[15]。同年冬から2009年︵平成21年︶春にかけて検討会が開かれ、3月31日から改定した﹁気象庁震度階級関連解説表﹂の運用が開始された。主な変更点は、耐震工事の普及に合わせて建物の耐震度に応じた被害を記したほか、建物・地形への被害をそれぞれ別記し、特に建物は木造・鉄筋コンクリートを分け、インフラや大規模構造物への影響を注記したことなどが挙げられる。震度の算出式自体は変更されていない[16][17]。 長周期地震動の影響を受ける高層建築物などでの揺れは特に計測震度との解離が大きく、2003年︵平成15年︶の十勝沖地震では石油タンクのスロッシングによる火災被害が発生したほか、2011年︵平成23年︶の東北地方太平洋沖地震︵東日本大震災︶では震源域から離れた大都市でも高層ビルでの被害が顕著となった。こうした問題を受けて、長周期地震動に関する新たな情報発表が検討されている[18]。2013年3月23日から4段階の﹁長周期地震動階級﹂を設定し、気象庁ウェブサイト上にて﹁長周期地震動に関する観測情報﹂の試行発表を開始[19]、2019年︵平成31年︶3月より本運用に移行した。| 1884年 - 1898年 | 1898年 - 1936年 | 1936年 - 1949年 | 1949年 - 1996年 | 1996年 - 現在 |

|---|---|---|---|---|

| 震度0 / 微震(感覚ナシ) | 震度0 / 無感 | 震度0 | ||

| 微震 | 震度1 / 微震 | 震度I / 微震 | 震度1

| |

| 弱震 | 震度2 / 弱震(震度弱キ方) | 震度II / 軽震 | 震度2

| |

| 震度3 / 弱震 | 震度III / 弱震 | 震度3

| ||

| 強震 | 震度4 / 強震(震度弱キ方) | 震度IV / 中震 | 震度4

| |

| 震度5 / 強震 | 震度V / 強震 | 震度5弱

| ||

震度5強

| ||||

| 烈震 | 震度6 / 烈震 | 震度VI / 烈震 | 震度6弱

| |

震度6強

| ||||

| 震度VII / 激震 | ||||

なお、ある地震においてその地点が震度0であったことを「無感」といい、最大震度0の地震を「無感地震」という。これに対し、震度1以上であったことを「有感」といい、最大震度が1以上の地震を「有感地震」という。

震度の測定

観測体制

| 震度 | 計測震度 |

|---|---|

| 0 | 0.5未満のすべて |

1 |

0.5以上 1.5未満 |

2 |

1.5以上 2.5未満 |

3 |

2.5以上 3.5未満 |

4 |

3.5以上 4.5未満 |

5弱 |

4.5以上 5.0未満 |

5強 |

5.0以上 5.5未満 |

6弱 |

5.5以上 6.0未満 |

6強 |

6.0以上 6.5未満 |

| 6.5以上のすべて |

日本における気象庁震度階級は、1997年4月から、それまでの体感や被害状況による判定に代えて、全国に配置された計測震度計︵seismic intensity meter︶という自動計測機器により測定され、発表されている。

震度計設置を開始した当初の1991年からは、波形を収録する機能がない﹁90型震度計﹂が採用されていた。1994年からは、改良されてデジタル波形をメモリーカードに収録する機能が付いた﹁93型震度計﹂が展開された。その後、観測可能な加速度上限値を2倍以上としサンプリングレートも2倍とするなどの改良を加えた﹁95型震度計﹂に切り替えられた。現在気象庁の震度計はすべて﹁95型震度計﹂である[22][23]。

95型震度計の諸元[24]

観測成分NS︵南北動︶、EW︵東西動︶、UD︵上下動︶の3成分︵震度は3成分合成︶

測定範囲 2048gal - -2048gal

サンプリング 100Hzレート、24ビット

収録基準 計測震度0.5以上︵1分単位で収集︶

収録媒体ICメモリーカード

気象庁の﹁震度情報﹂に利用されている計測震度計の設置台数は、2009年末時点で約4,200台、2011年8月時点で4,313台となっており、計測震度に切り替えられた当初の約600台から大きく増加した。これは、日本の震度観測網が世界でも類を見ないほど密になっていることを示している。うち、気象庁が管理しているものが約600台、防災科学技術研究所が管理しているものが約800台、地方公共団体︵都道府県・市町村・その他の行政機関︶が設置したものが約2,900台となっている[25][1]。

おおむね平成の大合併前の市区町村ごとに1つの地震計を設置し、島嶼部や過疎地ではさらに多めに設置することを目標に整備され、ほぼ網羅されている。

このほかにも、地方公共団体などが設置している震度計で気象庁の情報に利用されていないものや、公的機関・公共交通機関などがダムや河川、鉄道などの安全確保を目的に独自に設置しているものも多数ある。

震度計の設置環境

震度の信頼性を高めるため、震度計の設置環境には一定のルールがある。設置環境が悪い震度計のデータは気象庁の震度情報に利用されないことになっている。 まず、震度計を設置するのは強固な震度計台の上とされている。震度計は、盛り土や崖などでは揺れが増幅される可能性があることから、地形が平坦で周囲に段差が無く地盤が安定した屋外に設置し、台の下3分の2以上が地面に埋没するようにしなければならない。また、周囲の構造物などにも規定がある。倒れて震度計に影響を与えかねない木や柵などからは十分離れていることが求められる。屋内の場合はなるべく1階の柱に近いところに設置することとし、地下1階 - 2階までは許されている。免震や制震の工事が施された建物には設置しない。 震度計は、震度計台または屋内の場合は床にしっかりと固定するようにしなければならない。震度計の機種ごとに定められた設置方法を守り、可能ならアンカーボルトなどで固定することが推奨されている。 気象庁は、震度情報へ利用する震度計の選別のため、設置環境をA - Eの5段階で評価している。A - Cは利用可、Dは原則として利用しないが精査した上で利用するもの、Eは利用不可である。 しかし、震度計の設置環境が悪いまま震度情報が利用され、後にその精度が疑問視され訂正された例がある。2008年7月24日の岩手県沿岸北部地震では、岩手県洋野町大野でこの地震の最大震度となる震度6強︵後に6弱へ変更︶が観測されたが、周辺市町村より際立って大きかったことから調査が行われ、同年10月29日には、大野の震度計は震度観測に不適切な環境として震度データから除外し、最大震度を、6強から6弱に訂正すると気象庁が発表した[26]。大野の震度計はもともと利用可と評価された震度計であったため、このような設置環境の悪化事例がほかの地震計で発生している可能性も指摘されている。観測所の配置密度と最大震度

上記にある通り1996年に気象庁の発表地点である震度観測点が大幅に増加したことにより観測所の配置密度は飛躍的に高くなり、震源の近くで大きな震度が観測される可能性が高くなった。例えば1984年の大きな被害がありながら最大震度4とされている長野県西部地震、および1946年の巨大地震でありながら最大震度5とされている昭和南海地震のように、1995年以前では大きな地震でも震源の近くに観測点がなければ最大震度は小さくなっていた。観測点が増えて以降は地震の規模が以前と同程度であっても最大震度がより大きく出る傾向にあり、震度6弱などの大きな震度がより頻繁に報告されるようになっている[27][28]。震度観測点の増加により、より震源に近い位置での震度観測が可能になり、このことによる最大震度の変化を検討するため気象庁は全観測点で観測した計測震度の最大値と、気象官署[7]で観測した計測震度の比較検討を行っている。以下はその実例である[29]。| 発生日 | 地震名 | 全観測点最大震度 | 気象官署最大震度 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 震度 | 地点 | 震度 | 地点 | ||

| 2004年10月23日 | 新潟県中越地震 | 7(6.5) |

川口町川口 | 5弱(4.5) |

上越市大手町(高田) |

| 2005年3月20日 | 福岡県西方沖地震 | 6弱(5.7) |

福岡中央区舞鶴 | 5強(5.1) |

福岡中央区大濠 |

| 2007年3月25日 | 能登半島地震 | 6強(6.4) |

輪島市門前町走出 | 6強(6.1) |

輪島市鳳至町 |

| 2007年7月16日 | 新潟県中越沖地震 | 6強(6.3) |

柏崎市中央町 | 5強(5.3) |

上越市大手町(高田) |

| 2008年6月14日 | 岩手・宮城内陸地震 | 6強(6.2) |

栗原市一迫 | 5弱(4.6) |

仙台宮城野区五輪 |

| 2008年7月24日 | 岩手県沿岸北部地震 | 6弱(5.8) |

五戸町古舘 | 5強(5.4) |

大船渡市大船渡 |

| 2011年3月11日 | 東北地方太平洋沖地震 | 7(6.6) |

栗原市築館 | 6弱(5.8) |

水戸市金町[30] |

| 2016年4月16日 | 熊本地震 | 7(6.7) |

益城町宮園 | 6強(6.0) |

熊本西区春日[31] |

| 2018年9月6日 | 北海道胆振東部地震 | 7(6.5) |

厚真町鹿沼[32] | 4(4.4) |

小樽市勝納町[33][注釈 1] |

マグニチュードの小さい地震では震度6弱以上の範囲は狭くなり、それでも観測点が多ければ震度6弱の範囲に観測点がかかることになるが、少ない場合は観測点につかまらず最大震度が低くなる可能性が高くなる。1995年以前は最大震度6の地震と言えば、マグニチュードの意味でも確実に﹁大地震﹂であったが、1996年以降ではごく浅い小地震の場合でも震度5や震度6が報告されやすくなっており、﹁最大震度6の地震﹂を1995年以前と同列に扱うことは適当では無い[27]。﹁阪神・淡路大震災以降、地震が増えたような感じがする﹂と言う声も聞かれたが、これは地震が増えたためではなく震度の報告が増えたためである[27]。

また、震度観測点は面積一様分布でなく、都市部の人口密度が高い領域に多く設置されており、特に地方公共団体の設置する観測点はこの傾向が強い。この人口密度の高い領域ほど、震度の表層地盤増幅率が高い傾向にある[28]。

震度の算出式

気象庁などが用いている震度計では、加速度計によって揺れを観測している。まず加速度の時間領域信号として上下動・南北動・東西動の3成分を計測し、以下のプロセスで震度を算出する[34]。

(一)上下動・南北動・東西動の時間領域信号をフーリエ変換によってそれぞれ周波数領域信号に変換する。

(二)地震波の周期による影響を補正するため、上下動・南北動・東西動の周波数領域信号それぞれにフィルタリング処理を施す。ここで使用するフィルタは、以下の各フィルタを乗算したものである︵ただし は周波数︶。

●ローカット︵低域除去︶フィルタ‥

は周波数︶。

●ローカット︵低域除去︶フィルタ‥ ●ハイカット︵高域除去︶フィルタ‥

●ハイカット︵高域除去︶フィルタ‥ ︵ただし

︵ただし ︶

●周期効果フィルタ‥

︶

●周期効果フィルタ‥ (三)フィルタ処理した上下動・南北動・東西動の周波数領域信号をそれぞれ逆フーリエ変換によって時間領域︵加速度︶信号に戻す。

(四)上下動・南北動・東西動の3成分を合成し、1つの合成加速度をつくる。

(五)合成加速度の絶対値がある値

(三)フィルタ処理した上下動・南北動・東西動の周波数領域信号をそれぞれ逆フーリエ変換によって時間領域︵加速度︶信号に戻す。

(四)上下動・南北動・東西動の3成分を合成し、1つの合成加速度をつくる。

(五)合成加速度の絶対値がある値 以上になる時間の合計がちょうど0.3秒であるような

以上になる時間の合計がちょうど0.3秒であるような を求める。これは震度の算出基準となる揺れの大きさ

を求める。これは震度の算出基準となる揺れの大きさ を、0.3秒間断続した揺れに統一することで、実際の揺れによる被害と算出される震度を近づける狙いがある。

(六)

を、0.3秒間断続した揺れに統一することで、実際の揺れによる被害と算出される震度を近づける狙いがある。

(六) を計算する。

(七)

を計算する。

(七) の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位を切り捨てたものを、計測震度とする。

(八)計測震度を四捨五入したもの︵ただし負なら0、8以上は7︶を 0 から7までの震度階級とする。震度5と6では切り上げられるか切り捨てられるかによりさらに弱と強に分けられる︵﹁震度と計測震度の関係表﹂を参照︶。

の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位を切り捨てたものを、計測震度とする。

(八)計測震度を四捨五入したもの︵ただし負なら0、8以上は7︶を 0 から7までの震度階級とする。震度5と6では切り上げられるか切り捨てられるかによりさらに弱と強に分けられる︵﹁震度と計測震度の関係表﹂を参照︶。

は周波数︶。

●ローカット︵低域除去︶フィルタ‥

は周波数︶。

●ローカット︵低域除去︶フィルタ‥ ●ハイカット︵高域除去︶フィルタ‥

●ハイカット︵高域除去︶フィルタ‥ ︵ただし

︵ただし ︶

●周期効果フィルタ‥

︶

●周期効果フィルタ‥ (三)フィルタ処理した上下動・南北動・東西動の周波数領域信号をそれぞれ逆フーリエ変換によって時間領域︵加速度︶信号に戻す。

(四)上下動・南北動・東西動の3成分を合成し、1つの合成加速度をつくる。

(五)合成加速度の絶対値がある値

(三)フィルタ処理した上下動・南北動・東西動の周波数領域信号をそれぞれ逆フーリエ変換によって時間領域︵加速度︶信号に戻す。

(四)上下動・南北動・東西動の3成分を合成し、1つの合成加速度をつくる。

(五)合成加速度の絶対値がある値 以上になる時間の合計がちょうど0.3秒であるような

以上になる時間の合計がちょうど0.3秒であるような を求める。これは震度の算出基準となる揺れの大きさ

を求める。これは震度の算出基準となる揺れの大きさ を、0.3秒間断続した揺れに統一することで、実際の揺れによる被害と算出される震度を近づける狙いがある。

(六)

を、0.3秒間断続した揺れに統一することで、実際の揺れによる被害と算出される震度を近づける狙いがある。

(六) を計算する。

(七)

を計算する。

(七) の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位を切り捨てたものを、計測震度とする。

(八)計測震度を四捨五入したもの︵ただし負なら0、8以上は7︶を 0 から7までの震度階級とする。震度5と6では切り上げられるか切り捨てられるかによりさらに弱と強に分けられる︵﹁震度と計測震度の関係表﹂を参照︶。

の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位を切り捨てたものを、計測震度とする。

(八)計測震度を四捨五入したもの︵ただし負なら0、8以上は7︶を 0 から7までの震度階級とする。震度5と6では切り上げられるか切り捨てられるかによりさらに弱と強に分けられる︵﹁震度と計測震度の関係表﹂を参照︶。

計測震度と加速度・速度

| 震度 | 加速度 [gal(cm/s2)] |

|---|---|

| 0 | 0.8以下 |

1 |

0.8 - 2.5 |

2 |

2.5 - 8.0 |

3 |

8.0 - 25 |

4 |

25 - 80 |

5 |

80 - 250 |

6 |

250 - 400 |

| 400以上 |

河角廣は、過去の地震の震度と最大加速度︵表面最大加速度︶に規則性を見出し、その関係を﹁河角の式﹂としてまとめている[36]。古い理科年表には、参考として河角の式に基づく加速度が記載されていた︵右図参照︶。河角︵1943︶によると、式は以下の通り[37]。

I‥気象庁震度階級。四捨五入として整数とする。5.5以上はすべて震度6とする。

a‥最大加速度︵ガル︶。

しかし、歴史地震研究会の宇佐美龍夫氏の問い合わせに対し、気象庁の地震課から、震度VIIを400 gal以上、家屋の倒壊率30%以上の根拠は明らかでなく、また400 gal以上は安易に過ぎたと返答があったという[38]。

このほか、震度は加速度ではなくむしろ最大速度︵表面最大速度︶との相関性が高いとする意見もあり[39]、例えば地震調査研究推進本部 地震調査委員会の報告﹁全国を概観した地震動予測地図﹂では翠川ら︵1999︶による最大速度から震度への換算式を表層地盤増幅率の分布などと組み合わせて推定震度を算出している[40]。

震度と加速度との対応関係は単純ではない。地震動の周期の違いが体感の差異を生むからである。周期1秒前後の地震動は人に敏感に感じられるが、長い数秒周期や短い0.X秒周期の地震動は、同じ加速度の周期1秒前後の地震動に比べて弱く感じられる傾向にある。河角の式は加速度記録を基にした震度の推定に用いられたが、地震動の周期の違いによる体感の差異を反映していなかった。計測震度導入の検討の際には、河角の式が基本式として用いられたものの、地震動の振幅や周期、継続時間なども計算式に追加され、周期の違いを震度に反映できるよう改良したものが採用された[34]。

ただ、参考ではあるが、地震の波形を、一定の振幅で一定の周波数で数秒間継続すると仮定すれば、震度と加速度の対応関係を考えることができる。この仮定に従えば、周期とgal、震度の関係は下記の様になる。

●周期1秒の場合‥約0.6gal以上で震度1、約60gal以上で震度5弱、約320gal以上で震度6弱、約600gal以上で震度7

●周期10秒の場合‥約2gal以上で震度1、約200gal以上で震度5弱、約1100gal以上で震度6弱、約2000gal以上で震度7

●周期が0.1秒の場合‥約2.6gal以上で震度1、約250gal以上で震度5弱、約1400gal以上で震度6弱、約2600gal以上で震度7

気象庁の震度と加速度のグラフから分かるように、周期約1.5秒のところが、各震度の必要加速度が最も小さく、敏感に反映されるようになっている。また、震度は加速度に対して非線形の関係になっている。これは、被害と計測震度がちょうどよい具合に対応するように調整された結果である。しかし実際には加速度は短周期の地震動で大きくなり、現行の計測震度が河角式を用いる以上どうしても短周期成分の影響が大きくなり[41]、体感に対応した0.1〜1秒程度の周期の地震動が強調され、後述のように計測震度が建造物被害と対応しない結果となっている[42]。

I‥気象庁震度階級。四捨五入として整数とする。5.5以上はすべて震度6とする。

a‥最大加速度︵ガル︶。

しかし、歴史地震研究会の宇佐美龍夫氏の問い合わせに対し、気象庁の地震課から、震度VIIを400 gal以上、家屋の倒壊率30%以上の根拠は明らかでなく、また400 gal以上は安易に過ぎたと返答があったという[38]。

このほか、震度は加速度ではなくむしろ最大速度︵表面最大速度︶との相関性が高いとする意見もあり[39]、例えば地震調査研究推進本部 地震調査委員会の報告﹁全国を概観した地震動予測地図﹂では翠川ら︵1999︶による最大速度から震度への換算式を表層地盤増幅率の分布などと組み合わせて推定震度を算出している[40]。

震度と加速度との対応関係は単純ではない。地震動の周期の違いが体感の差異を生むからである。周期1秒前後の地震動は人に敏感に感じられるが、長い数秒周期や短い0.X秒周期の地震動は、同じ加速度の周期1秒前後の地震動に比べて弱く感じられる傾向にある。河角の式は加速度記録を基にした震度の推定に用いられたが、地震動の周期の違いによる体感の差異を反映していなかった。計測震度導入の検討の際には、河角の式が基本式として用いられたものの、地震動の振幅や周期、継続時間なども計算式に追加され、周期の違いを震度に反映できるよう改良したものが採用された[34]。

ただ、参考ではあるが、地震の波形を、一定の振幅で一定の周波数で数秒間継続すると仮定すれば、震度と加速度の対応関係を考えることができる。この仮定に従えば、周期とgal、震度の関係は下記の様になる。

●周期1秒の場合‥約0.6gal以上で震度1、約60gal以上で震度5弱、約320gal以上で震度6弱、約600gal以上で震度7

●周期10秒の場合‥約2gal以上で震度1、約200gal以上で震度5弱、約1100gal以上で震度6弱、約2000gal以上で震度7

●周期が0.1秒の場合‥約2.6gal以上で震度1、約250gal以上で震度5弱、約1400gal以上で震度6弱、約2600gal以上で震度7

気象庁の震度と加速度のグラフから分かるように、周期約1.5秒のところが、各震度の必要加速度が最も小さく、敏感に反映されるようになっている。また、震度は加速度に対して非線形の関係になっている。これは、被害と計測震度がちょうどよい具合に対応するように調整された結果である。しかし実際には加速度は短周期の地震動で大きくなり、現行の計測震度が河角式を用いる以上どうしても短周期成分の影響が大きくなり[41]、体感に対応した0.1〜1秒程度の周期の地震動が強調され、後述のように計測震度が建造物被害と対応しない結果となっている[42]。

I‥気象庁震度階級。四捨五入として整数とする。5.5以上はすべて震度6とする。

a‥最大加速度︵ガル︶。

しかし、歴史地震研究会の宇佐美龍夫氏の問い合わせに対し、気象庁の地震課から、震度VIIを400 gal以上、家屋の倒壊率30%以上の根拠は明らかでなく、また400 gal以上は安易に過ぎたと返答があったという[38]。

このほか、震度は加速度ではなくむしろ最大速度︵表面最大速度︶との相関性が高いとする意見もあり[39]、例えば地震調査研究推進本部 地震調査委員会の報告﹁全国を概観した地震動予測地図﹂では翠川ら︵1999︶による最大速度から震度への換算式を表層地盤増幅率の分布などと組み合わせて推定震度を算出している[40]。

震度と加速度との対応関係は単純ではない。地震動の周期の違いが体感の差異を生むからである。周期1秒前後の地震動は人に敏感に感じられるが、長い数秒周期や短い0.X秒周期の地震動は、同じ加速度の周期1秒前後の地震動に比べて弱く感じられる傾向にある。河角の式は加速度記録を基にした震度の推定に用いられたが、地震動の周期の違いによる体感の差異を反映していなかった。計測震度導入の検討の際には、河角の式が基本式として用いられたものの、地震動の振幅や周期、継続時間なども計算式に追加され、周期の違いを震度に反映できるよう改良したものが採用された[34]。

ただ、参考ではあるが、地震の波形を、一定の振幅で一定の周波数で数秒間継続すると仮定すれば、震度と加速度の対応関係を考えることができる。この仮定に従えば、周期とgal、震度の関係は下記の様になる。

●周期1秒の場合‥約0.6gal以上で震度1、約60gal以上で震度5弱、約320gal以上で震度6弱、約600gal以上で震度7

●周期10秒の場合‥約2gal以上で震度1、約200gal以上で震度5弱、約1100gal以上で震度6弱、約2000gal以上で震度7

●周期が0.1秒の場合‥約2.6gal以上で震度1、約250gal以上で震度5弱、約1400gal以上で震度6弱、約2600gal以上で震度7

気象庁の震度と加速度のグラフから分かるように、周期約1.5秒のところが、各震度の必要加速度が最も小さく、敏感に反映されるようになっている。また、震度は加速度に対して非線形の関係になっている。これは、被害と計測震度がちょうどよい具合に対応するように調整された結果である。しかし実際には加速度は短周期の地震動で大きくなり、現行の計測震度が河角式を用いる以上どうしても短周期成分の影響が大きくなり[41]、体感に対応した0.1〜1秒程度の周期の地震動が強調され、後述のように計測震度が建造物被害と対応しない結果となっている[42]。

I‥気象庁震度階級。四捨五入として整数とする。5.5以上はすべて震度6とする。

a‥最大加速度︵ガル︶。

しかし、歴史地震研究会の宇佐美龍夫氏の問い合わせに対し、気象庁の地震課から、震度VIIを400 gal以上、家屋の倒壊率30%以上の根拠は明らかでなく、また400 gal以上は安易に過ぎたと返答があったという[38]。

このほか、震度は加速度ではなくむしろ最大速度︵表面最大速度︶との相関性が高いとする意見もあり[39]、例えば地震調査研究推進本部 地震調査委員会の報告﹁全国を概観した地震動予測地図﹂では翠川ら︵1999︶による最大速度から震度への換算式を表層地盤増幅率の分布などと組み合わせて推定震度を算出している[40]。

震度と加速度との対応関係は単純ではない。地震動の周期の違いが体感の差異を生むからである。周期1秒前後の地震動は人に敏感に感じられるが、長い数秒周期や短い0.X秒周期の地震動は、同じ加速度の周期1秒前後の地震動に比べて弱く感じられる傾向にある。河角の式は加速度記録を基にした震度の推定に用いられたが、地震動の周期の違いによる体感の差異を反映していなかった。計測震度導入の検討の際には、河角の式が基本式として用いられたものの、地震動の振幅や周期、継続時間なども計算式に追加され、周期の違いを震度に反映できるよう改良したものが採用された[34]。

ただ、参考ではあるが、地震の波形を、一定の振幅で一定の周波数で数秒間継続すると仮定すれば、震度と加速度の対応関係を考えることができる。この仮定に従えば、周期とgal、震度の関係は下記の様になる。

●周期1秒の場合‥約0.6gal以上で震度1、約60gal以上で震度5弱、約320gal以上で震度6弱、約600gal以上で震度7

●周期10秒の場合‥約2gal以上で震度1、約200gal以上で震度5弱、約1100gal以上で震度6弱、約2000gal以上で震度7

●周期が0.1秒の場合‥約2.6gal以上で震度1、約250gal以上で震度5弱、約1400gal以上で震度6弱、約2600gal以上で震度7

気象庁の震度と加速度のグラフから分かるように、周期約1.5秒のところが、各震度の必要加速度が最も小さく、敏感に反映されるようになっている。また、震度は加速度に対して非線形の関係になっている。これは、被害と計測震度がちょうどよい具合に対応するように調整された結果である。しかし実際には加速度は短周期の地震動で大きくなり、現行の計測震度が河角式を用いる以上どうしても短周期成分の影響が大きくなり[41]、体感に対応した0.1〜1秒程度の周期の地震動が強調され、後述のように計測震度が建造物被害と対応しない結果となっている[42]。

震度の発表

地震情報

詳細は「地震情報」を参照

地震が発生した際、気象庁は﹁地震情報﹂として、観測された震度や地震の震源、津波の有無などを発表する。そのうち、震度に関係するものを以下に挙げる[43]。

震度速報

地震発生から約1分半後、震度3以上の地域名[注釈 2]を発表。

震源・震度に関する情報

︵震度3以上など条件を満たした場合︶震度3以上の地域名[注釈 2]と市区町村名[注釈 3]、および震度が判明していないが震度5弱以上と推定される市区町村名を発表。

各地の震度に関する情報

︵震度1以上の場合︶震度1以上の震度観測点・震度が判明していないが震度5弱以上と推定される観測点を発表。

その他の情報

︵地震が多発した場合など、状況に応じて︶震度1以上の地震の発生回数などを発表。

推計震度分布図

︵震度5弱以上の場合︶震度4以上の震度ごとの詳細な分布図を発表。

なお、初期の地震波を複数の地点で観測し、最大震度が5弱以上と推定されるときには、緊急地震速報により推定震度4以上の地域を発表する。こちらは強い地震の揺れに警戒を呼び掛ける警報であり、観測された震度ではない。

気象庁ウェブサイトによる報道体制

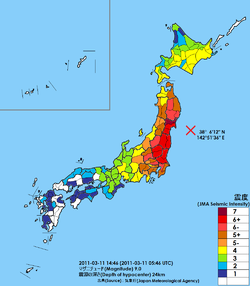

気象庁は2013年3月7日、視覚障害者や高齢者などへの配慮のため、同庁ウェブサイト︵ホームページ︶で発表される気象情報などの配色を統一︵カラーユニバーサルデザイン導入︶する一環で、地震情報についても配色の変更を実施した[45][46]。 震度表示はすべて色で塗り分けて表示。震度7は赤紫色︵●︶、震度6強は濃い赤色︵●︶、震度6弱は赤色︵●︶、震度5強は橙色︵●︶、震度5弱は黄色︵●︶、震度4はクリーム色︵●︶、震度3は青色︵●︶、震度2は水色︵●︶、震度1は白色︵●︶で表示している[45][47]。 また震源の表示についても、これまで赤色の×マーク︵×︶を採用していたが、変更後は赤色の×マークに黄色の枠を追加したものを採用した[47]。テレビ・ラジオにおける報道体制

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

NHKでの地震速報では大抵、震度5弱以上の時は「強い地震」、震度4の時は「やや強い地震」、震度3の時は「地震」と地震の強度をコメントすることが多い。震度3以上の場合には地上デジタル放送のデータ放送で全国向けに速報する。

一方、民放では震度7・震度6強の時は「非常に強い地震」と表現することもある(震度3以上の時は、字幕スーパーで全国に伝えるが、NHKでは各放送区域内において震度2以下の地震が発生した場合、その地域限定で地震情報を伝える)[要出典]。

各局とも震度分布図には気象庁の地震情報のうち震度速報などで用いられる日本全国を188の地域に分けたものを用いており、気象庁から各地の詳しい震度に関する情報が発表されたときに用いられる市町村別表示のものも合わせて使用されている。

| 震度 | 7 | 6強 | 6弱 | 5強 | 5弱 | 4 | 3 | 2 | 1 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NHK[48] | 7 | 6+ | 6− | 5+ | 5− | 4 | 3 | 2 | 1 | |

| NNN[49] | 7 | 6+ | 6− | 5+ | 5− | 4 | 3 | 2 | 1 | |

| ANN[50] | 7 | 6強 | 6弱 | 5強 | 5弱 | 4 | 3 | 2 | 1 | |

| JNN[51] | 最大震度7の時 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||

| 最大震度6強の時 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||

| 最大震度6弱の時 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||

| 最大震度5強の時 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||

| 最大震度5弱の時 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||

| 最大震度4以下の時 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||

| TXN[52] | 7 | 6+ | 6− | 5+ | 5− | 4 | 3 | 2 | 1 | |

| FNN[53][注釈 4] | 7 | 6強 | 6弱 | 5強 | 5弱 | 4 | 3 | 2 | 1 | |

- いずれも地震発生時刻も併せて表示。

震度と防災行動

行政機関は震度の情報を気象庁などから入手し、その情報を地震発生直後にとるべき行動の判断基準としている。おおむね震度4 - 5弱以上で警察庁や消防庁が︵警察本部 - 警察署、都道府県消防防災部門 - 消防本部のラインで︶、震度5弱以上で海上保安庁や防衛省がそれぞれ被害の調査を行うこととしている︵最大震度を観測した地域の海上保安本部がヘリコプターを、航空自衛隊の飛行隊が戦闘機[注釈 5]をスクランブルで、海上自衛隊が待機させていた哨戒機をそれぞれ発進させ、乗員が目視で調べる︶。また、震度4以上で内閣府が地震被害の推計、東京23区で震度5強、それ以外の地域の震度6弱以上で、総理大臣官邸地下の﹁内閣危機管理センター﹂に要員が招集される[55]。また各地方公共団体やその他の公的機関でも、多くが震度をもとに地震の際の初動を決めている︵具体的な内容は﹁地域防災計画﹂で確認出来る︶。

2007年10月から開始された気象庁の一般向け緊急地震速報︵警報︶は、推定される最大震度が5弱以上のときに、震度4以上が感じられる地域に向けて発表するという基準を設けている。また、高度利用者向けでは、観測で100ガル以上、推定マグニチュード3.5以上とともに推定最大震度3以上という基準がある。

一方で、特に市民の間での認識として、震度計の設置箇所の増加がもたらす震度の﹁重み﹂の変化を知る必要がある、と指摘されている。上記のように計測震度計の設置以前︵1995年ごろまで︶は観測点が日本全国約160か所の気象官署[7]に限られていたが、現在は約25倍の4,400か所に増えた。震度計の密度が高くなったことで、震度計が無い地点でしか揺れを感じないような小さな地震の﹁観測漏れ﹂が少なくなり、大きな地震でもこれまで漏れていた大きな震度が観測できるようになった。これにより、以前は震度4だった地震が現在は震度5 - 6とされたり、震度1とされたり観測されなかったような地震でも震度3 - 4とされる場合があると考えられる。そのため現在は、以前よりも震度の﹁重み﹂が軽くなり、その分地震の報告数も格段に増え、各地震の震度も大きくなったことになる。このため、安易に﹁近年地震が増えている﹂と考えるのは誤りである︵地震の時間変化を考えるならばマグニチュードを見るほうが定量的である︶[27]。

また、地動最大加速度を基に算出する現在の計測震度は極短周期成分が卓越した地震動で高く出やすく、マグニチュードが小さい地震は大きい地震より短周期が卓越する傾向があり、マグニチュードの小さい地震の方が発生頻度が高いため︵グーテンベルグ・リヒター則︶、計測震度導入によりそれほど規模の大きくない地震でも高震度が多く観測される一因ともなった[56]。

現行の計測震度は体感に対応した0.1-1秒の極短周期成分が強調されたものであるが、建造物に被害が出やすいのは1-2秒の成分であり、高震度側では周期帯1-2秒における弾性速度応答に基づく震度を算出した方がより建造物被害との相関が高くなり、1996年以前の被害状況から判定した旧気象庁震度階との連続性も維持できるとする提案がある[42][57]。

現行の計測震度が体感と対応した0.1-1秒の極短周期成分が強調される問題点として、兵庫県南部地震の強震記録から現在の方法で算出した計測震度は、神戸海洋気象台︵6.43︶、大阪ガス葺合供給所︵6.49、水平成分︶、JR鷹取駅︵6.48、水平成分︶と大差はないが、家屋倒壊率は神戸海洋気象台周辺3%、葺合周辺20%、鷹取駅周辺59%と著しい被害の差が見られた。これは1-2秒の周期成分の強度が神戸海洋気象台は鷹取駅の半分程度であったのに対応しており、気象庁という公的機関から配布された神戸海洋気象台の強震記録に基づいて例えば地震応答解析や振動実験を行って﹁阪神・淡路大震災の揺れに耐えた﹂から大丈夫とは言えず、﹁耐える﹂と言うには少なくとも葺合やJR鷹取の強震記録を使用する必要がある[58]。同様に東北地方太平洋沖地震で震度7を観測した宮城県栗原市築館では、0.5秒以下の極短周期成分の地震動が卓越し地動最大加速度は大きかったが、建造物に被害をもたらす1-2秒の周期成分の強度が兵庫県南部地震のJR鷹取の1/4程度に過ぎず、計測震度計周辺の家屋倒壊率は0%であった。従って極短周期成分が卓越していた﹁東日本大震災の震度7や6強に耐えた﹂から大丈夫であるとは決して言えない[59]。

震度別の周囲の様子と被害

1996年3月まで、体感や被害状況を表す説明文は判定表として機能してきた。しかし同年4月からは、逆に計測された震度での被害状況を表す解説文︵正式には﹁気象庁震度階級関連解説表﹂︶となり、役割を変えている[60]。なお、同年10月1日と2009年3月31日の2回、解説表が改訂されている。1996年9月30日以前

| 震度 | 周囲の様子と被害 |

|---|---|

| 震度0(無感) | 地震計(震度計)が検知し、人は揺れを感じない。 |

| 震度1(微震) | 静止している人や特に注意している人だけに感じられる。 |

| 震度2(軽震) | 人に感じられ、障子などがわずかに動く。 |

| 震度3(弱震) | 家が揺れ、戸・障子などが音を立てる。 |

| 震度4(中震) | 家が激しく揺れ、8分目くらいまで入れた水が容器からあふれ出る。 |

| 震度5(強震) | 壁が割れ、煙突が壊れたりする。 |

| 震度6(烈震) | 家が倒れる割合が30%以下で、崖崩れ、地割れが起こる。 |

| 震度7(激震) | 家屋の30%以上が倒れ、山崩れや地割れができる。 |

1996年10月1日以降

| 震度 | 屋内 | 屋外 | 建物 | 設備・インフラ | 地形 |

|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 地震計(震度計)が検知するが、人は揺れを感じない。 | 変化は無い。 | 変化は無い。 | 変化は無い。 | 変化は無い。 |

| 1 | 地震や揺れに敏感もしくは過敏な限られた一部の人が、地震に気付く。 めまいと錯覚する。 | ||||

| 2 | 多くの人が地震であることに気付き、睡眠中の人の一部は目を覚ます。 天井から吊り下げた電灯の吊り紐が左右数cm程度の振幅巾で揺れる。 | ||||

| 3 | ほとんどの人が揺れを感じる。 揺れの時間が長く続くと不安や恐怖を感じる人が出る。 重ねた陶磁器などの食器が音を立てる。 |

風が無い時も電線が少し揺れる。 | |||

| 4 | ほとんどの人が恐怖を感じ、身の安全を図ろうとし始める。机などの下に潜る人が現れる。 睡眠中の人のほとんどが目を覚ます。 吊り下げた物は大きく揺れる。 近接した食器同士がずれて音を立てる。 重心の高い置物などが倒れることがある。 |

電線の揺れがハッキリ確認できる。 木々の揺れが風でないことが分かる。 歩いていて揺れを感じる。座り込むと揺れていることが確認できる。 自動車の運転中に、突風で一瞬ハンドルを取られる感覚に似て、地震の揺れに気付く人がいる。 |

木造:アルミサッシを用いていない古い木造家屋ではガラスが振動して鳴る。 軟弱地盤の湿地などを土地改良した地域に建つ建物は他の地域に比べて大きく揺れる。 老朽家屋では柱と壁に隙間が生じる。 RC造:瞬間的にアルミサッシのガラスとガラス留めがずれてビシッと音を立てる。 |

一部のエレベーターは地震感知後、停止する(その後は、大きな揺れがなければ自動で復旧するものが多い)。 | |

| 5弱 | ほとんどの人が恐怖を感じ、身の安全を図ろうとする。 歩行に支障が出始める。 天井から吊るした電灯本体を始め、吊り下げられた物の多くが大きく揺れ、家具は音を立て始める。 重心の高い書籍が本棚から落下する。 |

歩行中にふらつく。 | 木造:耐震性の低い家屋では筋交い・火打などの倍率が低い部位を中心に応力が集中し、壁には亀裂が入り、柱の継手部分が破壊する。 RC造:耐震性を謳っている家屋では柱や梁などの接合部分の軋む音が鳴る。 |

地中埋設された老朽化が著しい水道本管は、地下の揺れで水道管の接合部が緩み、断水する地域が現れる。 都市ガスで使用されているマイコン内蔵ガスメーターの自動遮断弁が作動する家が出始める。 エレベーターは停止し、保守会社が点検を行わなければ運転再開が不可能となる(以下5強以上の揺れでも同じ)。 |

軟弱な地盤では亀裂が生じることがある。山地で落石、小さな崩壊が生じることがある。 |

| 5強 | 恐怖を感じ、たいていの人が行動を中断する。 食器棚などの棚の中にあるものが落ちてくる。テレビもテレビ台から落ちることもある。一部の戸が外れたり、開閉できなくなる。 室内で降って来た物に当たったり、転んだりなどで負傷者が出る場合がある。 |

窓ガラスが割れたり、補強していないブロック塀が落ちてくる。道路にも被害が出てくる。 | 木造:耐震性の低い住宅では壁や柱が破壊するものがある。 RC造:耐震性の低い建物では、壁や柱に大きな亀裂が入るものがある。耐震性の高い建物でも壁に亀裂が入るものがある。 |

停電する家庭が出てくる。ガス・水道管に被害が出て、利用できなくなる。 | 軟弱な地盤で、亀裂が生じることがある。山地で落石、小さな崩壊が生じることがある。 |

| 6弱 | 立っていることが困難になる。 固定していない重い家具の多くが動いたり転倒する。 開かなくなるドアが多い。 |

かなりの建物で、窓ガラスが割れたり、壁のタイルが剥がれ落ちたりする。 | 木造:耐震性の低い住宅は倒壊するものがある。耐震性の高い住宅でも壁や柱が破損するものがある。 RC造:耐震性の低い建物では、壁や柱が破壊されるものがある。耐震性の高い建物でも壁、梁、柱などに大きな亀裂が生じるものがある。 |

一部の列車が脱線する。エレベーターは機器や昇降路(シャフト)が損傷し、乗客が長時間閉じ込められることもある。 | |

| 6強 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。 | 多くの建物で、壁のタイルが剥がれたり、また窓ガラスが割れたりして落下する。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。 老齢の中高木は根元から折れることがある。 |

木造:耐震性の低い住宅は倒壊するものが多い。耐震性の高い住宅でも壁や柱がかなり破損するものがある。 RC造:耐震性の低い建物は倒壊するものがある。耐震性の高い建物でも、壁や柱が破壊するものがかなりある。 |

ガス管、水道の配水設備に被害が出、広い範囲でガス・水道が止まることがある。また、一部の地域で停電する。都市ガス会社はこの震度で各ガバナーステーションへの遠隔操作により供給を停止する。 | 震央付近の地域では地割れが確認でき、断層が地表に現れる事もある。 植林の少ない地域では山崩れが発生する。 |

| 7 | 落下物や揺れに翻弄され、自由意思で行動できない。 ほとんどの家具が揺れにあわせて移動する。 テレビなど、家電品のうち数キログラム程度の物が跳ねて飛ぶことがある。 |

墓石は重さ数十キログラムの棹石部分が倒れる。 細い中木や高木は根元から折れるものがある。 ほとんどの建物で外壁タイルは剥離、窓ガラスは割れ、地上に落下する。 |

耐震性の高い住宅・建物でも、傾いたり、大きく破壊されるものがある。 | 電気・ガス・水道などの主要ライフラインの供給が停止する。 多くの道路の表装がめくれ、通行が困難になる。 鉄道・高速道路などの広域交通機関が破壊される。 都市機能が消滅し、周辺地域と孤立する。 |

大きな地割れが生じる。 地すべり・山崩れが発生する。 地表部の隆起・沈降などで地形が変形する。 |

- 以上の表は『気象庁震度階級関連解説表』(当時)[61]に倣い、記述をさらに追加したものである。

- 2009年3月31日の改訂から、建物・設備・インフラ・地形の被害をより詳細に別記するようになった。

- 震度7から上の震度は定義されていない(どんなに揺れが激しく、また被害が大きくても全て震度7)。

震度7を超える震度

気象庁が定める震度の最大は震度7であり、日本において震度7を超える地震は定義されていない。しかし男女500人を対象とし行った調査によると、最大震度は8以上と誤った回答をする人が約5割であった[62]。テレビなどでも誤用がある[63]。

1996年の改定前の検討委員会では、計測震度7.0での分割や計測震度7.5以上を震度8とすることも検討に上がったが、以下のような理由で導入は見送られた[64]。

●震度7では最大級の防災対応が取られるため、防災上分割の意味がない。

●計測震度7.0以上を観測した例がなく、実際上どのような被害が発生するか不明確である。

特に大きな地震への表現の試み

学会などではしばしば震度7の中でも特に被害の激しい地域を区別する必要がある際に便宜的に﹁超震度7﹂などと表現されることがあり、阪神・淡路大震災では家屋倒壊率50%以上の地域に対して使われた[65]が、倒壊率80%以上に対して使われる例[66]もあるなど必ずしもその定義は定まっていない。日本以外での使用

台湾では、日本で用いられているもの同様の10段階の震度階級︵中央気象署震度階級︶を採用している[67]。それ以前は、2000年8月1日に制定された、1996年9月以前の日本の震度階級と全く同じものを採用していたが、日本でその後追加されていた震度5・6の強・弱の区分がなかった[68]、2020年1月より、震度5・6の強・弱の区分が追加され、現行の日本の震度階級とほぼ同じものになった。 また、韓国では、過去に日本のものを模した震度階級が使用されていたが、2001年からメルカリ震度階級に変更された[69]。参考文献

●“気象庁震度階級関連解説表”. 気象庁. 2011年4月15日閲覧。 ●“計測震度の算出方法”. 気象庁. 2022年3月20日閲覧。 ●“正確な震度観測を行うために”. 気象庁 (2007年10月24日 更新情報). 2011年4月15日閲覧。 ●“震度について”. 気象庁. 2022年3月20日閲覧。 ●“震度の活用と震度階級の変遷等に関する参考資料” (pdf). 震度に関する検討会. 気象庁 (2009年3月). 2013年5月26日閲覧。脚注

注釈

(一)^ 震央に近い﹁苫小牧市しらかば︵苫小牧測候所︶﹂は2004年に観測終了。

(二)^ ab﹁地域名﹂は各都府県を数地区、北海道を三十余地区に区切った地域で、2014年4月8日時点では188区分[44]。北海道では2010年の総合振興局設置時に2町が管轄支庁︵振興局︶を変更したが、現在もこれが反映されず旧支庁のまま︵幌加内町が空知管内、幌延町が留萌管内のまま︶報道される場合がある。

(三)^ ﹁市区町村名﹂は基礎自治体たる各市町村および特別区ごと。ただし政令指定都市では行政区ごと。区域内に複数の震度観測点がある場合は、その中で最大となった観測点の震度をその市区町村の震度として発表する。

(四)^ ニュース映像でのみ使用されている。

(五)^ 偵察機でないのは、戦闘機が常に待機状態になっていて、一番対応が早いため。夜間で何も見えなくても、少なくとも火災は起きていないことがわかる[54]。

出典

(一)^ ab地震・津波 気象庁、2014年3月18日閲覧︵﹁利用にあたって﹂節︵1︶参照︶。

(二)^ 気象庁、知識・解説、地震・津波の観測監視体制、震度観測点

(三)^ 気象庁震度階級関連解説表

(四)^ 武村雅之﹁歴史的視点から見た地震学と社会﹂︵pdf︶﹃北海道大学地球物理学研究報告﹄第73巻、2010年3月19日、2, 4、doi:10.14943/gbhu.73.1、NAID 120002662670、2019年2月12日閲覧。

(五)^ ab気象庁、2009年、29︵II-8︶頁

(六)^ 気象庁、2009年、37︵II-15︶-38︵II-16︶頁

(七)^ abcde気象庁、地震観測点一覧、気象官署︵特別地域気象観測所を含む︶計測震度計、地震観測点一覧

(八)^ ab気象庁、2009年、39︵II-17︶頁

(九)^ ab纐纈一起 "福井地震50周年特集 震度の歴史と福井地震 (PDF) " 日本地震学会、﹃なゐふる﹄第9号、pp.4-5

(十)^ 気象庁、2009年、13︵I-10︶-14︵I-11︶頁

(11)^ abc気象庁、2009年、13︵I-10︶、23︵II-1︶-26︵II-4︶、29︵II-8︶、31︵II-10︶-32︵II-11︶、51︵II-29︶頁

(12)^ 気象庁、2009年、13︵I-10︶-18︵I-15︶頁

(13)^ 気象庁、震度の活用と震度階級の変遷等に関する参考資料 (PDF)

(14)^ 翠川三郎・藤本一雄・村松郁栄、1999、計測震度と旧気象庁震度および地震動強さの指標との関係、地域安全学会論文集、1巻 p51 - 56.doi:10.11314/jisss.1.51

(15)^ 高層ビルの揺れ、震度の目安に 気象庁﹁解説表﹂見直し 神崎卓征、大久保泰、朝日新聞、2008年9月1日。

(16)^ “震度に関する検討会 検討結果の概要” (pdf). 気象庁 (2009年3月23日). 2013年5月26日閲覧。

(17)^ ﹁3月31日から﹁気象庁震度階級関連解説表﹂が新しくなります﹂気象庁、2009年3月30日付、2013年5月26日閲覧

(18)^ ﹁﹁長周期地震動に関する情報のあり方報告書﹂について (PDF) ﹂気象庁、2012年4月26日付、2013年5月26日閲覧

(19)^ ﹁長周期地震動に関する観測情報︵試行︶の気象庁HPへの掲載について﹂気象庁、2013年3月23日付、2013年5月26日閲覧

(20)^ 気象庁、2009年、36︵II-15︶-38︵II-17︶、54︵II-33︶頁

(21)^ 計測震度の算出方法︵気象庁︶

(22)^ ﹁強震観測について﹂気象庁、﹁気象庁の強震観測の概要﹂節参照、2013年5月26日閲覧

(23)^ ﹁地震災害の基礎知識 3観測と地震予知﹂消防防災博物館︵消防科学総合センター︶、2013年5月26日閲覧

(24)^ 川上徹人﹁強震観測の最新情報︵2︶ 気象庁における強震波形観測・収録と提供﹂、日本地震学会ニュースレター、9巻、6号、1998年、7-9頁

(25)^ 震度に関する検討会報告書 気象庁・消防庁、2009年3月。

(26)^ 岩手県洋野町大野の震度データについて- 本年7月の岩手県沿岸北部の地震の最大震度を6強から6弱に修正 - 気象庁、2008年10月29日

(27)^ abcd“第1部‥地震の基礎知識、1章‥大きな地震と小さな地震”. 防災科学技術研究所. 2016年11月21日閲覧。

(28)^ ab吉岡優樹 "観測点配置に着目した震度観測の変遷と最大震度に関する研究 (PDF) " 名古屋大学 地震工学・防災グループ 福和研究室

(29)^ 第1章 計測震度と被害等との関係について、震度に関する検討会 (PDF) ,︵参考III︶震度観測点の数と震度の観測について、pp34 - 40、気象庁

(30)^ 気象庁、平成23年3月 地震・火山月報︵防災編︶ (PDF) 、p205.

(31)^ 気象庁、平成28年4月 地震・火山月報︵防災編︶、p57.

(32)^ 気象庁、平成30年9月 地震・火山月報︵防災編︶ (PDF) 、p83.

(33)^ “平成30年9月 地震・火山月報︵防災編︶” (PDF). 気象庁. p. 116 (2018年9月). 2019年10月2日閲覧。

(34)^ ab“計測震度の算出方法”. 気象庁. 2023年9月2日閲覧。

(35)^ 気象庁震度階︵原典:国立天文台編﹃理科年表 平成3年版﹄1991年︶

(36)^ 河角廣、1943、震度と震度階 地震 第1輯 Vol.15︵1943︶ No.1 P.6 - 12、doi:10.14834/zisin1929.15.6

(37)^ 気象庁、2009年、33︵II-11︶頁

(38)^ 宇佐美龍夫(2017): ﹇報告﹈歴史地震の震度について (PDF) , 歴史地震, 第32号, 99-102.

(39)^ 高木聖、1972、震度は加速度ではない︵震度の人体実験︶、気象庁気象研究所報告、Vol.23、No.3、p.215 - 223、doi:10.2467/mripapers1950.23.3_215

(40)^ 松崎伸一、久田嘉章、福島美光﹁断層近傍まで適用可能な震度の距離減衰式の開発 (PDF) ﹂日本建築学会﹃日本建築学会構造系論文集﹄、604号、201-208頁、2006年6月

(41)^ 境有紀のホームページ、提案する震度算定法に関するQ&A、Q9.

(42)^ ab境有紀のホームページ現在の震度の問題点と代替案の提案

(43)^ 地震情報について 気象庁、2014年10月25日閲覧。

(44)^ 気象庁﹁震度情報や緊急地震速報で用いる区域の名称﹂

(45)^ ab“気象庁ホームページにおける気象情報の配色に関する設定指針” (PDF). 気象庁 (2012年5月24日). 2018年8月14日閲覧。︵資料内6頁参照︶

(46)^ “メディアのUDプロジェクト‥色のユニヴァーサルデザインの取組み成果紹介”. 一般財団法人 国際ユニヴァーサルデザイン協議会︵IAUD︶ (2014年3月6日). 2018年8月14日閲覧。

(47)^ ab気象庁‥地震情報︵同庁ホームページ内︶

(48)^ NHK NEWS WEB‥地震情報

(49)^ “地震情報 | 日テレ 気象・防災サイト”. bosai.news.ntv.co.jp (2024年1月3日). 2024年1月3日閲覧。

(50)^ “地震情報”. テレ朝news. 2024年1月3日閲覧。

(51)^ “地震情報”. TBS NEWS DIG (2024年1月3日). 2024年1月3日閲覧。

(52)^ “青森で震度5強 津波の心配なし”. テレ東BIZ. 2021年11月21日閲覧。

(53)^ “︻地震︼富山県内で震度5強 石川県能登地方を震源とする最大震度7の地震が発生 津波警報等発表中|FNNプライムオンライン”. FNNプライムオンライン (2024年1月1日). 2024年1月3日閲覧。

(54)^ 熊本大地震21分後にF-2発進 何も見えない戦闘機、災害時になぜ飛ぶ?

(55)^ 気象庁における情報通信 (PDF) 気象庁、総務省 重要通信の高度化のあり方に関する研究会、2007年12月21日。

(56)^ 境有紀のホームページ,提案する震度算定法に関するQ&A,Q2.

(57)^ 境有紀、纐纈一起、神野達夫: 建物被害率の予測を目的とした地震動の破壊力指標の提案、日本建築学会構造系論文集、No.555, pp.85 - 91、2002.05.

(58)^ 境有紀のホームページ、1995年兵庫県南部地震の神戸海洋気象台の強震記録について

(59)^ 境有紀のホームページ、コラム、やばい雰囲気

(60)^ 気象庁、2009年、52︵II-30︶-53︵II-31︶頁

(61)^ “気象庁震度階級関連解説表”. ︵公式ウェブサイト︶. 気象庁. 2011年4月15日閲覧。

(62)^ “最大震度は7?10?半数以上が誤解、震度階級に関する意識調査”. 株式会社エコンテ. 2020年7月3日閲覧。

(63)^ “﹁サンデーモーニング﹂で謝罪 ﹁震度8以上の地震﹂との発言めぐり︵2016年4月24日掲載︶”. ライブドアニュース. 2020年7月4日閲覧。

(64)^ 震度の活用と震度階級の変遷等に関する参考資料 (PDF) 気象庁 平成21年3月

(65)^ “兵庫県南部地震による建造物の被害と地形・地質および地盤条件” (PDF). 地質ニュース491号 (1995年7月号). 2011年4月18日閲覧。

(66)^ “1923年関東地震の被害分布と強震動 その2.千葉県内の詳細震度分布” (PDF). 地球惑星科学関連学会2000 年合同大会 (2000年6月26日). 2011年4月18日閲覧。

(67)^ 台湾、震度の段階を細分化へ 日本の階級を参考に 2019-04-09 フォーカス台湾

(68)^ “35.何謂震度?︵震度とは?︶”. 地震百問︵公式ウェブサイト︶. 中央気象局. 2013年10月26日閲覧。︵中国語︶

(69)^ “研究速報 福岡県西方沖の地震の韓国を含めた震度分布 石川有三”. 日本地震学会ニュースレター︵公式ウェブサイト︶. 日本地震学会. 2011年4月15日閲覧。