出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

|

この項目では、ヒトを含む動物の発声器官が発する音について説明しています。その他の用法については「声 (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |

声

声(こえ、聲、英: voice)は、動物の発声器官から発せられる音である。本項ではヒトの口や喉から発せられる音(人声)について扱う。

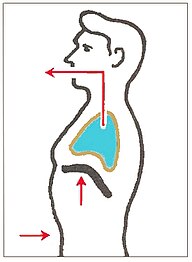

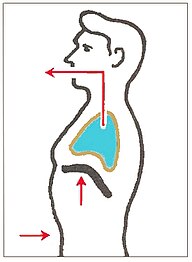

ヒトにおいて声は気道・声道における気流・発声・調音の段階を経て生成される。まず肺などを駆動し気流を発生させる。次に主に声帯を振動させて有声音を発声する、もしくは声帯振動を伴わない気息的な音(無声音)として通過させる。最後に舌や口腔を制御して共鳴させる、すなわち調音をおこなったうえで唇から声が放射される。

ヒトは気流・発声・調音という基本的な声生成過程を共有しているが、個人ごとに各過程の調整が異なり、これが声の個人性を生み出している。

発声方式の違いを中心とした生成方式の分類を声区という。例としてファルセットが挙げられる。

モデル[編集]

ヒトの声生成過程モデルは様々存在する。代表例として、生成過程を「音源(例: 声帯) + フィルタ(例: 口の構え)」と見做すソース・フィルタモデルが挙げられる。

人の声(音声)を機械的 / 人工的に生成する技術・システムを音声合成という。娯楽などに使われるVOCALOIDのほか、障害・傷病で発声できない人が意思伝達をできるようにするためにも利用されている[1]。

ヒトは音一般に関して高低感覚すなわち音高をもち、声に対しても様々な音高を感じる︵声もピッチを持つ︶。

厳密には音高︵ピッチ、振動数︶の高低とフォルマントの高低の2種類がある。歌唱の際を除けば、両者の区別を付けずに﹁声が高い︵低い︶﹂といっている場合が多い。

フォルマントの高さは主に声道の長さで決まるので、発声時の喉頭の位置に影響される。また一般に身長が高く、顎や首の長い人ほど低いフォルマントで発声できる。

ピッチは1秒間の声帯の振動により規定され、振動数が多いほどピッチが高く、少ないほど低くなる[2]。声帯の振動数は声帯の質量、張力、粘弾性により変わり、他の条件が同じであれば声帯が短いほど振動数が多くなる[2]。個人内でのピッチの変化は声帯の伸長で調節される[2]。また、木管楽器等のように共鳴のフィードバックにピッチが支配されることは基本的にない。これは、声道の共鳴の効果に対して声帯のスケール︵長さ、重さ、剛さ︶が大きいためである。

特定の発声をするときの声の高さを声位という。会話時の声位を話声位といい、声域下限より4分の1あたりとされる[2]。話声位は成人男性で120Hz前後、成人女性で240Hz前後である[2]。子供の声は男女とも高いとされ、成長に従って音高、フォルマントともに低下する。また男性のほとんどは第二次性徴で急に低い声に変わる。女性の場合も軽度であるが低くなる。壮年期を過ぎると女性は低くなることがあり、男性はやや高くなることがある。

声域・声区[編集]

音楽一般に関して1つの音源が出せる音高の幅を音域といい、声の音域は特に声域と呼ばれる。発声可能な最も低い声から最も高い声までの範囲を生理的声域という[2]。通常成人男性で60〜500Hz、女性で120〜800Hzとされている[2]。ソプラノ、アルト、テノール、バスなどの声域は音楽的声域と呼ばれる[2]。声域は声区で区切られ、最も低いところからボーカルフライ、表声、裏声(ファルセット)、ホイッスルと言われる[2]。声区により声帯振動の様式が異なる[2]。

ヒトは音一般に関して大小感覚すなわち声の大きさをもち、声に対しても様々な大きさを感じる︵声もラウドネスを持つ︶。声のラウドネスを特に声量という場合もある。

ラウドネスは気圧の変化幅と強く関係するため、気流機構の作用により声量は大きく変化する。例として呼吸に関連する肺やその下にある横隔膜、腹の動きに左右される[3]︵いわゆる﹁腹から声を出す﹂︶。

文献上の記録として、﹃北条五代記﹄によれば、風魔小太郎はその声が50町︵5.4km以上︶先まで響いたと記される︵事実なら城内のどこにいても声が聞こえる︶。

声には声色・声種の違いがある。個人ごとに異なるほか、同じ人でも年齢や体調によって変化し、また使い分けられる。声質や声種はハスキーボイス、ウィスパーボイス、︵声種的︶ファルセットのほか、美声、ダミ声など様々ある。声種の違いの一因は発声方式︵声区︶の違いに起因する︵参考: 発声#種類︶。

声が持つ意味︵内容︶は多様である。一例として、泣き声や叫び声といった感情を表す声、韻律を声で奏でる鼻歌・ハミング、言語コミュニケーションの媒介となる言語音などが挙げられる。

声のうち言語的内容をもつものを言語音という。連続的な音を離散的なシンボル列とみなす言語音の観点から声は母音と子音に分類でき、この産み分けには調音過程が重要である。

言語には音素上、声による対立をなすものと、息による対立をなすもの︵中国語、タイ語など︶、声と息の両方による対立をなすもの︵ヒンディー語など︶がある。

声は波形で表せる実体として存在するが、様々な目的のために処理・変形される。

符号化[編集]

声を効率よく伝達するために声信号はしばしば符号化される。これを音声符号化という。対象を声に絞ったうえで声がもつ特性を利用することにより、generalな符号化よりも効率のよい符号化が可能になる。

音声変換[編集]

ある声を別の声へ変換するタスクを音声変換、そのためのシステムをボイスチェンジャーという。

声は少人数での日常会話だけでなく、多くの人に向けたスピーチやプレゼンテーション、演説、ナレーション、アナウンス、歌唱、演技などにおいても重要である。このため発声を訓練するボイストレーニングが行われるほか、アニメ作品などにおいて声で演技する声優という職業がある。

スポーツの場面(テニスや陸上競技の投擲競技など)でもしばしば声が使われる。これは一時的に強い力を出す時に有効な手段であるからである。

人以外[編集]

動物一般[編集]

動物の声は鳴き声と呼ばれる[4]。平原や海中といった音を遮る障害物が少ない環境では、声は容易に遠くまで届き、動物はこれを利用したコミュニケーションを行う。例として、クジラの声は3,000km先まで届く︵クジラの歌参照︶。

人間に飼われた犬・猫などの動物で鳴き声が騒がしい場合に、声帯切除やトレーニングなどによる鳴き声対策︵英語版︶︵無駄吠え対策︶が行われる場合がある。

鳥類以外の脊椎動物︵ヒトを含む︶は声帯を用いて発声をおこなうが、鳥類は鳴管を用いる。

虫の音とは虫の鳴き声のことである[5]。声帯を用いる虫はいないが、セミは腹部に発声器官を持つ[6][7]。他にも、羽などをこすり合わせる、音を共鳴させる、体を振動させる、外骨格を打ち付けるなど、様々な方法で虫の声は作られている[8][9][10]。

人の発声機構は管楽器︵中でもリード楽器︶に例えられることがあり、管楽器に近いと思っている人は多い。

真声帯は声唇とも呼ばれ、ヒトの口唇や瞼に似た構造の器官である。口唇を呼気で振動させる︵リップロール、リップリード︶と声帯振動を模した運動となり喉頭原音に似た音が生じる。これは金管楽器の発音体︵マウスピース︶に利用されている。

管楽器と人声の共通点は、発音体を作動させるのが呼気流であることと、共鳴器を変形させる点である。ただし管楽器の共鳴器変形は音高調節のものであるのに対し、人声の場合は音波変形のための機構で、両者はかなり異質なものである。また、音高調整のために発音体を変形させる点は弦楽器に類似し、輪状甲状筋などを弦楽器のペグ︵糸巻き︶に例える人も多い。

人声の共鳴器のように多種の音波を生む機構は他の楽器には見られないものである。強いて挙げるならばパイプオルガンのストップ︵音栓装置︶やシンセサイザーが多様な音色を扱うという点では似ている。またダイレクトに波形を変形させる点からするとエレクトリックギターのエフェクターが類質の装置である。

トーキング・モジュレーター︵talk box︶は、ヒトの共鳴器をギターなどのエフェクターに利用するものである。

その他[編集]

発生の仕組みから、﹁基本振動音﹂を作り出す声帯とその振動音を声に変化させる声道の大きさや形は個人毎に異なるため声も個人特有なものとなる。声をスペクトログラムで分析すると各人の違いを見ることが出来、声紋を検出することが出来る。一般には身長の高い人は声帯も声道もより大きく低い声となる。声紋を分析することで性別・顔形・身長・年齢等を特定することが出来、個人認証や犯罪捜査に利用されている。

音声︵声紋︶鑑定[編集]

犯罪の科学捜査においてはスペクトログラムで声紋検出を行い音声鑑定に用いられている[11]。

音声鑑定の歴史[編集]

1932年にチャールズ・リンドバーグ氏の子息の誘拐殺人事件で犯人の声に関する証人喚問が音声鑑定の始まりと言われている[12]。当時はスペクトログラムもなく証人の聴覚および記憶によるもので科学鑑定とはかけ離れていた。音声鑑定の進展は1930年代における軍事諜報活動によるもので、米国では敵国の交信を傍受し音声学から通信士の特徴を分析・識別することから始まった。1945年にはベル研究所が声紋分析の為のスペクトログラムを開発した。その後は医療分野・科学捜査分野への応用も始まった。20世紀後半からは音声の記録・分析のアナログからデジタル化とコンピューターの高速化と相まって大きく進歩している。

脚注・出典[編集]

関連項目[編集]

ウィキメディア・コモンズには、

声に関連するカテゴリがあります。