本能寺

| 本能寺 | |

|---|---|

本堂(2006年1月) | |

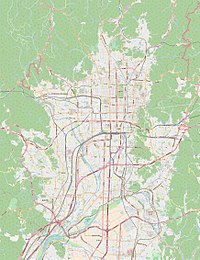

| 所在地 | 京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町522 |

| 位置 | 北緯35度0分37秒 東経135度46分5.9秒 / 北緯35.01028度 東経135.768306度座標: 北緯35度0分37秒 東経135度46分5.9秒 / 北緯35.01028度 東経135.768306度 |

| 山号 | なし |

| 宗旨 | 法華宗 |

| 宗派 | 法華宗本門流 |

| 寺格 | 大本山 |

| 本尊 | 本門八品上行所伝の南無妙法蓮華経 |

| 創建年 | 応永22年(1415年) |

| 開山 | 日隆 |

| 開基 | 小袖屋宗句 |

| 中興年 | 天文14年(1545年) |

| 中興 | 日承 |

| 札所等 | 洛中法華21ヶ寺 |

| 文化財 |

伝藤原行成筆書巻(国宝) 花園天皇宸翰御賀札、銅鏡(重要文化財) |

| 公式サイト | 大本山本能寺公式ホームページ |

| 法人番号 | 6130005002304 |

本能寺︵ほんのうじ︶は、京都市中京区下本能寺前町にある法華宗本門流の大本山の寺院。山号はなし。本尊は本門八品上行所伝の南無妙法蓮華経。本能寺の変の舞台として知られる。現在の寺院には、恵昇院、蓮承院、定性院、高俊院、本行院、源妙院、龍雲院の7院の塔頭がある。株式会社本能寺文化会館の株主であり、本能寺に隣接するホテル本能寺や境内にある博物館の本能寺大寶殿宝物館などを経営している。

住職は﹁貫首﹂と呼ばれており、現在は140世の桃井日英が福井県敦賀市の本勝寺より晋山し貫首を務めている。

本能寺址、﹁本能寺の変﹂当時の所在地、中京区元本能寺南町︵蛸薬師 通小川通西南角︶

本能寺は、当初は﹁本應寺﹂という寺号で、応永22年︵1415年︶に京都油小路高辻と五条坊門の間に、日隆によって創建されたものである[1]。寺地は北を五条坊門小路[注釈 1]、南を高辻小路、東を西洞院大路、西を油小路に囲まれた地であった[注釈 2][2]。

日隆は妙本寺4世・日霽に師事するが、法華経の解釈をめぐり本迹勝劣を主張した日隆は、妙本寺5世・月明と対立。応永25年︵1418年︶、本応寺は月明により破却され、日隆は河内三井︵本厳寺︶・尼崎︵本興寺︶へ移った[3][1]。永享元年︵1429年︶、帰洛して大檀那・小袖屋宗句︵山本宗句︶の援助により、千本極楽付近の内野︵大内裏跡︶に本應寺を再建。永享5年︵1433年︶、檀那・如意王丸なる人物から六角大宮の西、四条坊門の北に土地の寄進を受けて寺地を移すと、寺号を﹁本能寺﹂と改めた[1]。

その後、本能寺は法華経弘通の霊場として栄え、中世後期には洛中法華21ヶ寺の一つとなり、足利氏の保護を受けた。寺域は六角小路以南、四条坊門小路[注釈 3]以北、櫛笥小路[注釈 4]以東、大宮大路以西で方1町の敷地を有し、また多くの子院も有していた[2]。応仁の乱後、京都復興に尽力した町衆は、大半が法華宗門徒で、法華宗の信仰が浸透し﹁題目の巷﹂と呼ばれ、本能寺は繁栄を極めた。戦国時代の天文5年︵1536年︶、天文法華の乱にて延暦寺の僧兵により焼き討ちされて堂宇はことごとく焼失し、本能寺は一山まるごと堺の顕本寺に避難した[3]。

歴史[編集]

日承上人・本能寺の変[編集]

後に本能寺は帰洛すると、日承上人︵伏見宮第5代邦高親王の子︶が入寺して本能寺8世となった。天文14年︵1545年︶、平安京は東・西洞院大路、西・ 油小路、北・六角小路、南・四条坊門小路[注釈 3]にわたる一町約120メートル四方︵4町々︶[4]︵旧本能小学校の北、元本能寺町付近︶に寺地を得て伽藍が造立され中興がなされると、子院も30余院を擁した[3]。 日隆の開山以来、尼崎の本興寺とともに山号はなく両山一貫主制をしいていたが、その後、歴代貫主が地方に布教し、日承の時代には末寺が畿内、北陸、瀬戸内沿岸諸国さらに種子島まで広布し、本能寺を頂点とする本門流教団が成立した。 本能寺は、早くから種子島に布教していたため、鉄砲・火薬の入手につき戦国大名との関係が深かった。 織田信長は上洛中の宿所として妙覚寺を使用することが多く、本能寺を宿所とすることは3回と稀であった。しかし、天正10年6月2日︵1582年6月21日︶は息子の織田信忠が妙覚寺に逗留しており、信長は本能寺を宿所としていた。その本能寺を明智光秀の率いる軍勢が包囲し、襲われるという本能寺の変が起きその際の兵火で堂宇が焼失した[3]。﹃信長公記﹄では同寺で信長が切腹したとしているが遺体は発見されず、その最期は明らかではない。しかし一般的には生害地とされ、光秀を破って京に入城した織田信孝は、16日、焼け跡に光秀の首と胴、その手勢3,000の梟首を晒させて供養している。7月4日、信孝は同寺に御触を出して、信長の御屋敷として造成された焼け跡を墓所とするように、離散した住僧は戻るように命じている[5]。現在の場所への移転とその後[編集]

天正19年︵1591年︶、豊臣秀吉の命令により、現在の寺域である︵中京区下本能寺前町︶へと移築させられた。伽藍の落成は、天正20年︵1592年︶[1]。現在の御池通と京都市役所を含む広大な敷地であった。元和元年︵1615年︶、江戸幕府から朱印地40石を与えられた。前述の理由で戦国大名との関係も深かったこともあり、寛永10年︵1633年︶の﹃本能寺末寺帳﹄によれば末寺92を数える大寺院になっていた[1]。

天明8年︵1788年︶の天明の大火で焼失するが、天保11年︵1840年︶日恩上人によって再建する。しかし、元治元年︵1864年︶の禁門の変︵蛤御門の変︶に伴い発生したどんどん焼けにより堂宇を焼失した[1]。だが、塔頭の龍雲院のみは焼失を免れている。従来は長州藩邸に隣接していたため、長州藩邸の火が延焼したと思われていたが、それ以前に薩摩藩の砲撃により長州藩邸よりも先に焼け落ちたという説もある。

その後明治の廃仏毀釈などの影響もあり本堂の再建は遅れ、寺地も御池通の拡幅整備で削られるなどしたが、本能寺の学問所である大亀谷檀林・隆閑寺︵現・伏見区深草大亀谷にあった︶の講堂を移築し、仮本堂とした。

1928年︵昭和3年︶、京都大学教授の天沼俊一が設計した本堂が完成し、七つの塔頭全ての本堂も再建されて現在に至る。

旧地の発掘調査[編集]

|

旧地の元本能寺南町には京都市立本能小学校があったが、1992年(平成4年)廃校となり、その後発掘調査が行われた。それにより、織田信長の定宿だった当時の遺構が発見されて話題を呼んだ。現在は京都市立堀川高等学校本能学舎と高齢者福祉施設本能(京都市が設置し指定管理者が運営)が置かれている。2007年(平成19年)マンション建設に伴う遺構調査では、本能寺の変において焼けたと思われる瓦や、当時は「能」よりも広く用いられていた字形「![]() 」がデザインされた丸瓦が、堀跡のヘドロの中から見つかっている[6][7]。

」がデザインされた丸瓦が、堀跡のヘドロの中から見つかっている[6][7]。

| 建立 | 廃 | 位置 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1415年 | 日隆が「本應寺」創建 | 1418年 | 妙本寺宗徒が破却 | 北緯35度0分2.6秒 東経135度45分15.7秒 |

| 1429年 | 山本宗句の援助で「本應寺」が移転・再建 | 千本極楽付近? (現・二条城の北西) | ||

| 1433年 | 如意王丸が願主となり、「本能寺」に改号・移転・再建 | 1536年 | 「天文法乱」で焼失 | 北緯35度0分24.3秒 東経135度44分53秒 |

| 1545年 | 日承(第12代貫首)が再建 | 1582年 | 「本能寺の変」で焼失 | 北緯35度0分21.4秒 東経135度45分13.5秒 |

| 1592年 | 豊臣秀吉の命で、日衍(第14代貫首)が移転・再建 | 1788年 | 「天明の大火」で焼失 | 北緯35度0分37秒 東経135度46分5.9秒 |

| 1840年 | 日恩(第77代貫首)が再建 | 1864年 | 「禁門の変」で焼失[11] | |

| 1928年 | 本堂(現在)を再建 | |||

逸話[編集]

後述の写真の通り、本能寺の﹁能﹂の字は﹁ ﹂という今では使われていない字になっていることでよく知られる。本能寺のサイトの説明によれば、このことについて﹁度重なって焼き討ちに遭っているため、匕︵火︶を嫌い

﹂という今では使われていない字になっていることでよく知られる。本能寺のサイトの説明によれば、このことについて﹁度重なって焼き討ちに遭っているため、匕︵火︶を嫌い の字に替えたものである﹂としている。

ただし、この﹁

の字に替えたものである﹂としている。

ただし、この﹁ ﹂は本能寺のために作字されたわけではなく、当時は現在の﹁能﹂よりも広く使われていた字体︵伝統的楷書︶であり、前述のように本能寺の変以前の本能寺の瓦でもこの文字が使用されている。﹁能﹂が一般に用いられるようになったのは康煕字典が広まった明治時代以後のことである[12]。

﹂は本能寺のために作字されたわけではなく、当時は現在の﹁能﹂よりも広く使われていた字体︵伝統的楷書︶であり、前述のように本能寺の変以前の本能寺の瓦でもこの文字が使用されている。﹁能﹂が一般に用いられるようになったのは康煕字典が広まった明治時代以後のことである[12]。

﹂という今では使われていない字になっていることでよく知られる。本能寺のサイトの説明によれば、このことについて﹁度重なって焼き討ちに遭っているため、匕︵火︶を嫌い

﹂という今では使われていない字になっていることでよく知られる。本能寺のサイトの説明によれば、このことについて﹁度重なって焼き討ちに遭っているため、匕︵火︶を嫌い の字に替えたものである﹂としている。

ただし、この﹁

の字に替えたものである﹂としている。

ただし、この﹁ ﹂は本能寺のために作字されたわけではなく、当時は現在の﹁能﹂よりも広く使われていた字体︵伝統的楷書︶であり、前述のように本能寺の変以前の本能寺の瓦でもこの文字が使用されている。﹁能﹂が一般に用いられるようになったのは康煕字典が広まった明治時代以後のことである[12]。

﹂は本能寺のために作字されたわけではなく、当時は現在の﹁能﹂よりも広く使われていた字体︵伝統的楷書︶であり、前述のように本能寺の変以前の本能寺の瓦でもこの文字が使用されている。﹁能﹂が一般に用いられるようになったのは康煕字典が広まった明治時代以後のことである[12]。

境内[編集]

●本堂︵国登録有形文化財︶ - 1928年︵昭和3年︶に天沼俊一の設計により再建。 ●十三重石塔 ●信長公御廟所 - 織田信長の廟所。信長の三男織田信孝によって建立された。 ●御廟所拝殿︵国登録有形文化財︶ ●本能寺の変戦没者合祀墓 - 森蘭丸など変で討死した114名の信長の家臣を祀る。 ●徳川家重正室増子女王の墓 - 伏見宮邦永親王の第四王女。 ●菅中納言局五条庸子の墓 - 五条為庸の子で霊元天皇の掌侍。 ●島津義久継室円信院殿の墓 - 種子島時尭の次女。 ●日像聖人御墓 ●日承王の墓 - 伏見宮邦高親王の子。 ●浦上玉堂の墓 ●浦上春琴の墓 ●ホテル本能寺 ●本能寺文化会館 - 内部は寺務所と方丈になっている。 ●大宝殿宝物館 ●十三重石塔 ●表門︵国登録有形文化財︶ - 1879年︵明治12年︶に妙心寺塔頭恭明院の門を移築したもの。 ●日蓮聖人像 - 1971年︵昭和46年︶造立。塔頭[編集]

●龍雲院 - 開基は龍雲院日政大徳。蛤御門の変の際、龍雲院のみは焼け残った。本堂は1928年︵昭和3年︶再建。 ●源妙院 - 開基は本能寺13世日堯。本堂は1928年︵昭和3年︶再建。 ●本行院 - 開基は本能寺12世伏見宮日承。本堂は1928年︵昭和3年︶再建。 ●高俊院 - 本堂は1928年︵昭和3年︶再建。 ●定性院 - 本堂は1928年︵昭和3年︶再建。 ●蓮承院 - 本堂は1928年︵昭和3年︶再建。 ●恵昇院 - 天正2年︵1574年︶、久成坊隆詠によって開かれた。本堂は1928年︵昭和3年︶再建。文化財[編集]

国宝[編集]

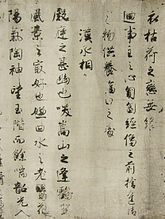

- 伝藤原行成筆書巻 - 平安時代後期、11世紀の古筆の遺品で、「本能寺切」(ほんのうじぎれ)と称して珍重される。料紙4枚を継いだ巻紙に小野篁、菅原道真、紀長谷雄(きのはせお)の3名の文章(漢文)を和様書法で書いた調度手本である。

重要文化財[編集]

- 花園天皇宸翰御賀札

- 銅鏡

国登録有形文化財[編集]

- 本堂

- 表門

- 信長公御廟所拝殿

京都市指定文化財[編集]

- 有形文化財

- 本能寺跡出土品 319点(考古資料) - 2020年(令和2年)3月31日指定。

前後の札所[編集]

交通アクセス[編集]

- 京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅 徒歩すぐ

- 京都市営バス(3・4・5・10・11・15・17・32・37・51・59・205系統)、京都バス(16・17・21・23・41・43・55・61・62・63・64・65系統)、京阪バス(19・84B・86B・87B・88B系統)「河原町三条」下車すぐ

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ a b c d e f 『日本名刹大事典』、p.809

- ^ a b 「本能寺の変遷」『リーフレット京都』211、2006

- ^ a b c d 『日本歴史地名大系 京都市の地名』、p.738 - 739

- ^ 京都市考古資料館 山本 雅和 (2020年6月27日). “第312回京都市考古資料館文化財講座・アスニー京都学講座 明智光秀と「本能寺の変」” (PDF). 2021年2月10日閲覧。

- ^ 岡田正人『織田信長総合事典』雄山閣出版、1999年、76, 385頁。ISBN 4639016328。

- ^ 「本能寺の変」の焼け瓦見つかる 京都で発掘

- ^ 「平安京左京四条二坊十五町跡・本能寺城跡」『京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告』2007-11、2008; 「本能寺の変を調査する」『リーフレット京都』231、2008

- ^ 本能寺の縁起(本能寺)

- ^ 開祖日隆聖人物語 第15回 (PDF) (本門佛立宗)

- ^ 仏教・寺院8 本能寺の変遷 (PDF) (京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館「リーフレット京都 No.211」 2006年8月)

- ^ 蛤御門の変とどんどん焼け(京都市歴史資料館「フィールド・ミュージアム京都」)

- ^ 『解説 字体辞典』江守賢治、三省堂 1986年

参考文献[編集]

- 『日本歴史地名大系 京都市の地名』、平凡社、1979

- 『週刊朝日百科 日本の国宝』68号、朝日新聞社、1998

- 圭室文雄『日本名刹大事典』、雄山閣、1992

- 河内将芳「中世本能寺の寺地と立地について-成立から本能寺の変まで-」『立命館文学』609、2008年

- 「平安京左京四条二坊十五町跡・本能寺城跡」『京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告』2007-11、2008(参照:京都市埋蔵文化財研究所サイト)

- 「本能寺の変を調査する」『リーフレット京都』231、2008(参照:京都市埋蔵文化財研究所サイト)

- 「本能寺の変遷」『リーフレット京都』211、2006(参照:京都市埋蔵文化財研究所サイト)

- 河内将芳『日蓮宗と戦国京都』、淡交社、2013

- 河内将芳『信長と京都 宿所の変遷からみる』、淡交社、2018

- 河内将芳『戦国仏教と京都 法華宗・日蓮宗を中心に』、法蔵館、2019