ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル

表示

(G・W・F・ヘーゲルから転送)

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル︵Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770年8月27日 - 1831年11月14日[1]︶は、ドイツの哲学者である。ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ、フリードリヒ・シェリングと並んで、ドイツ観念論を代表する思想家である。18世紀後半から19世紀初頭の時代を生き、領邦分立の状態からナポレオンの侵攻を受けてドイツ統一へと向かい始める転換期を歩んだ。

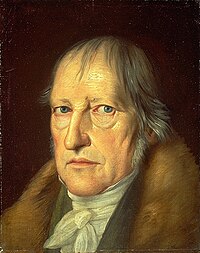

シュトゥットガルトのヘーゲルハウスにあるポートレイト

1789年時点の神聖ローマ帝国。南西部の黄色部分がヴェルテンベル ク公国。中小の領邦が分立している。

シュトゥットガルトのヘーゲルの生家、 現在はヘーゲル博物館となっ ている

1770年8月27日、神聖ローマ帝国[注釈 1]南西部に位置するシュヴァーベン地方ヴュルテンベルク公国[注釈 2]のシュトゥットガルト︵現在のドイツ南西部バーデン=ヴュルテンベルク州の州都︶のエーバーハルトシュトラーセ53番地に居を構える中流家庭に生まれる[8][9]。父親はヴュルテンベルク政府の公務員だったゲオルグ・ルートヴィヒ・ヘーゲル︵1733年-1799年︶。母はマリア・マグダレーナ・ルイーザ・ヘーゲル︵旧姓フロム、1741年-1783年︶[10]。

概要[編集]

1770年8月27日、神聖ローマ帝国の領邦国家ヴュルテンベルク公国の首都シュトゥットガルトでプロテスタント家庭の官吏の息子に生まれる。13歳で教育熱心な母を亡くしたものの、勉学への熱意を高めていった。1788年、チュービンゲン大学に入学。寮生活をしながら神学や哲学を学び、ヘルダーリン、シェリングと親密な交友関係を築いていった。在学中にはギリシア文化に加えてカント哲学を学び、啓蒙主義と1789年のフランス革命の勃発に触発を受けてさらに向学の意欲を高め、キリスト教史に関する研究をおこなった。 卒業後1793年から1800年までスイスの首都ベルンで、次いでフランクフルトで家庭教師をしながら、政治研究に専心する。恐怖政治期のフランスや都市有力者の寡頭支配にあったスイス、領邦分立のドイツに批判的な立場を強めていった。1801年、シェリングが大学教授を務めていたイエナ大学の私講師となり、シェリングと共同研究をおこなってカントとフィヒテを批判する論文を執筆していたが、次第に独自の立場を形成して1807年に﹃精神現象学﹄を刊行、シェリングを批判しシェリングとの友情は途絶える。折しも、イエナ会戦でプロイセン王国がナポレオンに敗北したためにイエナ大学は閉鎖され、職を失うこととなった。フランス軍によるイエナ占領のなか行進中のナポレオンを目撃、ナポレオンを﹁馬上の世界精神﹂と評している。1808年から1816年、生活を守るため、友人のニートハンマーの斡旋でバンベルクで新聞社の編集者になり、ニュルンベルクで中等教育機関ギムナジウムの校長となった。教科書編纂を目的に体系哲学の書﹃大論理学﹄﹃エンチクロペディー﹄を執筆した。1811年都市貴族の娘と結婚、幸福な家庭生活を享受して、二人の男子をもうけている。 1816年、ハイデルベルク大学の教授職を手に入れ、学問的評価を確立していく。二年後の1818年、ベルリン大学の教授に招かれた。1821年、後期の代表作﹃法の哲学﹄を発表, 数々の講義を担当し、教壇に立って学生の心を捉えてヘーゲル学派を形成した。プロイセン改革の積極性を支持したことによりプロイセン政府の好感を手にし、急進的なブルシェンシャフト運動を抑止する目的で、1829年大学総長に選出された。 1831年11月14日 当時猛威を奮っていたコレラに倒れ、急逝。 古典に通じた慧眼で現実的かつ理想的な哲学を展開し、同時代のみならず後世にも大きな影響を与えた。主な著作は﹃精神現象学﹄、﹃論理学(大論理学)﹄、﹃エンチクロペディー﹄、﹃法哲学・要綱﹄がある。 ﹃ 歴史哲学﹄﹃美学﹄﹃宗教哲学﹄は、没後 弟子たち︵ヘーゲル学派︶により 講義と聴講生のノートとを中心に編纂されたものである[2]。生涯[編集]

幼少期[編集]

詳細は「ヴュルテンベルク公国」を参照

18世紀後期のドイツ社会はシュトゥルム・ウント・ドラングの時代に当たり、ゲーテ︵1749-1832︶, シラー︵1759-1805︶フィヒテ︵1762-1814︶が活躍を見せた[11]。前年にコルシカではナポレオン︵1769-1821︶が誕生し、著名人にベートーヴェン︵1770-1827︶、詩人のフリードリヒ・ヘルダーリン︵1770-1843︶がいる。後年の生まれでは、哲学者のフリードリヒ・シェリング︵1775-1854︶が生まれている[12][13]。

ヘーゲル家は16世紀にオーストリア領内のスタイエルマルク地方やケルンテン地方など山岳地方から逃れたプロテスタントが祖で迫害を逃れた移民にルーツがある。祖先はヨハネス・ヘーゲルという錫器の鋳造者だと言われ、一族には牧師や製造業者、市の書記など公務員に従事するものがいた[8]。父ゲオルグ・ルートヴィヒは収税局書記としてカール・オイゲン公に仕えていた。母マリア・マグダレーナは民会の役員を務めるフロム家の出身で、信仰篤く教養豊かな女性であった[10][13]。

三人兄弟の長子で、弟はナポレオン戦争に従軍しロシア遠征中に戦死している。妹クリスティアーネとはとりわけ親密で、終生格別の強い絆をもっていた。 中産階級のプロテスタント的で堅実な家庭環境で幼少期を過ごすことになった[10][14]。

進歩的な教育者であった母の影響も手伝って、学問の環境に恵まれ、5歳でラテン語学校に入り、文学・新聞・哲学などの書物を読みあさった[14]が、幼少期は病気がちで、天然痘で死に瀕したことがある[15]。

紀元前497/6年ごろ – 406/5年に活躍したギリシア詩人ソ ポクレース

イマニエル・カント

ギムナジウム時代[編集]

1772年、第一回ポーランド分割がおこり、1776年アメリカ合衆国が独立を宣言した。思想家ジャン・ジャック・ルソーが1778年に没し、1786年にはプロイセン王国のフリードリヒ大王が世を去る。カントがイギリス経験論と大陸合理論とを統一して﹃純粋理性批判﹄︵1781年︶を執筆し, 人間理性の活動とその範囲を明示し、近代科学の時代の扉を開いた[13][16]。

母と恩師、そして別れ[編集]

7歳から18歳までの教育課程としてギムナジウムに進学した[11]。ギムナジウムではレフラー先生をとりわけ尊敬していた。8歳のころ先生からの教示を受けたが、10-13歳にかけて新約聖書やキケロを教わり、ヘブライ語を学ぶなど薫陶を受けた。レフラー先生から8歳のときシェイクスピア全集をもらい読むなど大変な読書家で、感想なども多数書き残す[17]。 1783年9月20日、ヘーゲルが13歳のころ、母マリア・マグダレーナが42歳にして世を去る。ヘーゲルは母への愛を晩年期まで思い慕うものであり、ヘーゲルが終生形作ったプロテスタントとしての堅実な人間性や考え方を母との暮らしの経験と記憶から受け継いだ[15]。1785年7月5日には生徒のために身をささげ、学問の価値を教えた尊敬するレフラー先生を失ってしまう[18]。ヘーゲルに多くの資質を与えた人々がいなくなった。 しかし、勉学に臨む意欲は沈まなかった。15歳ごろから歴史や法律、道徳などを広く学び、読んだ本や学んだことを事細かく要約し、抜粋し、自分の考え方や意見、反省点を日記としてノートにまとめ始め, 早くから大学での研究に適う学問的態度を身に着けていた[19][20]。修辞学に関しても言葉の歴史的由来や用法を考察し、適切な引用をおこなう非凡な才覚を持ったヘーゲルであるが、同時に話下手であった。運動は不得意で、ギムナジウム時代は文学に関しても、ゲーテやシラーは読まず平凡な恋愛小説を夢中になって読んでいたようである[21]。ギリシア悲劇[編集]

ギムナジウムではギリシア・ローマの古典を授業の中心に据えるのが普通であり、諸学の中でヘーゲルの心を捉えたもので最たるものはギリシア悲劇である。ソポクレースの﹃オイディプース王﹄、﹃コローノスのオイディプース﹄、﹃アンティゴネー﹄が好きで翻訳に取り組んだ。生涯、人の世の苦悩と葛藤を描いた悲壮な悲劇の世界を愛し続けた。ギリシア悲劇はヘーゲルの内面にあって楽天的な合理主義を退け、人間︵個人︶と人間︵個人︶の衝突、種族︵社会︶と種族︵社会︶の対立に着目し、世界における避けがたい矛盾と分裂、そして闘争を主題として考察する基本的な学問路線を形成するものとなった[22]。歴史への関心[編集]

﹃戦史﹄を記したトゥキディデスや﹃ローマ人盛衰原因論﹄を記した近代のモンテスキューを読んだ。1785年レフラー先生が亡くなる直前に当たる6月末には、シュレックの﹃普遍的世界史﹄における歴史記述の方法から、歴史上の事件や人物の活躍が各国民や民族の特性や習俗にいかなる影響をもたらし、いかなる憲法や体制の樹立につながったのかを研究する重要性を意識する必要があることを悟る。このような歴史の哲学的な意味を求めようとする姿勢はカント以来のドイツでの学問的状況と符合するものであった。ヘーゲルの歴史意識は晩年に至るまで成長を続けて年と共に完成されていく。ヘーゲルにおいての歴史は過去の人物や事件の意義を考察し、歴史の底流に流れる法則性を考察する歴史哲学へと高められていく[23]。 1788年、18歳でギムナジウムを卒業し、シュトゥットガルトを去ることになる[24]テュービンゲン大学時代 (1788–93)[編集]

カント哲学の完成[編集]

1780年代は世界史上の激動期であった。1788年、カントが﹃実践理性批判﹄を公刊、理性に基づく道徳の格率とその体系を明示し、意志の自由と人格の尊厳を主軸とした道徳理論を鼎立した。また、1790年には﹃判断力批判﹄を公刊、美と生物の合目的性を論じた。カント哲学が完成を見せ、時代はドイツの近代的思惟の成熟期へと向かっていた[25]。ヘーゲルはカント哲学に強い影響を受け、青年時代はカント哲学を実践的かつ社会的な方法で完成させようと試みていく。実践の試みよりもむしろ、その問題点の解決が重要であると認めたのは、1800年になってからのことである。当初はカント哲学とキリスト教の両立問題に関心を集中させていた。詳細は「イマヌエル・カント」を参照

ヘルダーリンとシェリング[編集]

シュトゥットガルトを離れ 小さな学園都市であったテュービンゲンに移ることになる。父親の勧めで牧師になるためにヴュルテンベルク地方におけるルター派正統主義の代表的学府であったテュービンゲン大学で神学教育を受けることになる。最初の二年は哲学を履修し、教師になるための資格であるマギステルを取得、残りの二年は神学の課程を履修して牧師補の資格を取得している[26]が、牧師にはならなかった。神学の学びを通じてキリスト教に対する批判的見地から宗教に対する関心を深めていった。

神学院での生活は規律正しい一方で、厳しい監督のもとに重々しい修道生活が奨励されていた[27]。

こうした暮らしの中で詩人ヘルダーリンや哲学者シェリングと交友を結ぶ。三人とも規則に縛られた神学校の環境を好まない点で意気投合し、互いの思想に影響しあった。ヘルダーリンはヘーゲルと同様ギリシア古典に精通し、古代ギリシアを彩る市民的自由の気風に強烈な憧れの情を抱いていた。シェリングは5歳年下でありながらヘーゲルの二期下で首席入学を果した早熟の天才でヘブライ語が堪能、世界を総合的に捉えてその中心点を明らかにする優れた頭脳の持ち主であった。ヘーゲルは彼らとギリシャ語、ラテン語、博物学を学び、天文学、物理学などを好み、古代ギリシアの詩の世界を愛するヘルダーリンと大胆な直感で世界を語る天才シェリングとともにその知見を広げた[28][29]。

この頃のヘーゲルは快活で誠実な青年であったが、話下手で鈍重なところがあったため、友人からは﹁老人﹂とあだ名されていた[30][31]。とはいえ、ヘーゲルも人間である。神学教授の令嬢アウグステという美しい娘に心を奪われたり、友人と飲み交わすのが好きで、授業はヘーゲルの考え方に合わず退屈なばかりであったが恋や酒を楽しむ幸せな学生生活を満喫していた[32]。

友人たちとの豊かな交友の時を過ごしていた仲間たちの中で共通する哲学的思考体系が育まれた。それが、﹁一にして全﹂という言葉である。この言葉は古代ギリシアのエレア派の哲学者クセノファネスの思想に由来する。万能の神は自分の内にすべての要素を備えており、神は同時に宇宙であり、宇宙は同時に神であり、生成消滅しない不変のものであるという汎神論の考えである。こうしたギリシア的精神のなかに描かれた、世界を構成する特殊な﹁個﹂と世界を貫く普遍の﹁全﹂との調和的な結合の中に世界は織なされているという観想がこの三人の心を捉えていた。特殊な個性と普遍の世界との関係から物事を捉える方法論的全体論の下地となり、ヘーゲル哲学の原点が形成されたのである[33][34]。

﹃バスティーユ襲撃﹄ Jean-Pierre Louis Lau rent Houel

絶対主義の領邦国家であったヴェルテンベルクの地にも革命の知らせが届き、内面の自由と外界の権力の二重生活を強いられていたヴェルテンベルクの人々の心にこだました。窮屈な神学院生活を強いられた若者は歓喜して政治クラブを結成し、革命演説をおこない、自由を高らかに称揚して、ラ・マルセイエーズを合唱した。毎日新聞を奪い合って読み、記事に関して討議して語り合った[26][35]。

1790年、フランスで封建的特権の廃止を要求する農民が領主の土地に革命のシンボルとして﹁自由の樹﹂を植えたのを知った若者たちは感動のあまり熱狂し、フランスの例に倣うべくチュービンゲン近郊の野山に出かけてそこに﹁自由の樹﹂を植えて、周囲を踊り明かした。その若者の中には、ヘルダーリンやシェリング, ヘーゲルの姿もあった[36][37]。

ヘーゲルはフランス革命を支持する政治クラブの熱烈な弁士の一人で、革命に関する新聞を密かに集めて革命思想を説いたクラブの中心的メンバーであった。パリ民衆のバスティーユ襲撃によりフランス革命が始まった1789年7月14日はヘーゲルの生涯にわたる記念日であり続けた。この頃のヘーゲルはジャン・ジャック・ルソーに心酔しており、かれのサイン帳には﹁自由万歳!﹂﹁ジャン・ジャック万歳!﹂﹁理性ある自由を!﹂﹁暴君に抗して!﹂などの威勢のよい言葉が書きつけられている[37][38]。

しかし、フランス革命は九月虐殺に見られるような民衆の暴力を解放し、粛清の嵐が吹き荒れる恐怖政治へと向かっていく。やがて、ヘーゲルの革命への情熱はその後10年近くの時間をかけてではあるが次第に革命や共和政、そして民主主義に対する﹁懐疑﹂へと変わっていく[39]。この出来事は自由を愛する一方で秩序を重視するヘーゲルの思想の幹になっていく。

ヘーゲルとフランス革命[編集]

1789年フランス革命が勃発した[25]。

詳細は「ジャン・ジャック・ルソー」および「フランス革命」を参照

宗教論[編集]

テュービンゲン大学時代は啓蒙主義に影響を受けフランス革命に希望を抱き、キリスト教に対して強い反感を抱いていた。しかし、キリスト教に反感を抱いていたとしても、神学院の学生の身である以上、自分の考え方の裏付けをキリスト教の研究から導き出さなくてはならなくなる。保守派の神学教授シュトーレの授業を履修しながら、キリスト教と時代の確執という自分のテーマを模索し、開拓しようとした[40]。

最初に取り組んだ問題はカント哲学との関係から重要なテーマとなったキリスト教と理性︵道徳︶の関係について問うものであった。このときのテーマは、マギステル資格試験として﹁霊魂の不滅から分離された人間的義務の限界について﹂という論文に関する討議試験の題材として提起された課題だったのだが、ヘーゲルはこのときの資格試験を通じてキリスト教を伝統的な教条宗教から理性宗教にすることが可能かどうかを考察していく[41]。また、これを契機にヘーゲルの関心は次第に母国ヴェルテンベルクやドイツ民族とキリスト教の関係、そして、キリスト教の社会的役割といった問題を考察する方向へと進展する。草稿のまま終わり完成までに至らなかったが、宗教と政治に関する問題について長期間にわたって考察し、﹁民族宗教とキリスト教﹂︵未公刊論文︶というタイトルで論文を書きはじめている[42]。

カントは宗教と政治の分離を説いていたのだが、ルソーの﹁市民宗教論﹂に影響を受けたため、宗教と政治の分離に反対していた。人間は理性と感性を併せ持った存在なのだから必然的に道徳と宗教は不可分の関係にあると主張した。理性の実体である道徳には感性︵道徳感情︶が重要で、感性から生じる宗教は道徳に霊感を与え、宗教によって道徳的に救われるという感覚を人々に与えているのだと理解した。また、宗教は知識︵神学︶のみではならず主体的な行動や実践が不可欠で、宗教は愛を説く以上、個人の信心だけではなく、広く民衆の心に訴えて励まし、常に国家と民族に対して社会的な役割を果たさなければならないと考えた。宗教と国家︵政治︶は融合していなければならないとした。ただし、教条主義のキリスト教が理性による批判を受けずにそのまま国家と結合すれば腐敗した神権政治の温床と化してしまうと懸念していたため、キリスト教が真の理性宗教へと再生できるようさらなる宗教批判に取り組んだ[43][44]。

フランスで大粛清をおこなったロベスピエール

三年間をベルンが支配していたワート地方にある居館で生活した。この地域はフランス語地域に近接していたため、フランスからの移住者も多くヴェルテンベルクにいた頃よりフランスの政治情勢に関する情報が集まりやすい環境にあった[47]。こうしたフランス革命の急進的な展開[注釈 3]を横目に見ながら ベルンでの反動的な政治状況のなかで窮屈な家庭教師生活を送っていた。封建的な身分制度を否定し、集権的で統一的な国民国家の建設を目指した、フランス革命は1793年に入る頃には暴力的手段による政治変革を追及する恐怖政治[注釈 4]へと変質していた[48]。

フランス革命に理想政治の実現を夢見たが、恐怖政治へと進む革命に期待を裏切られ失望を隠しきれなくなっていた。シェリングへの手紙ではロベスピエール派の恐怖政治を背信的行為として非難した[49]。革命という理想を掲げた民主主義には容易に独裁へと転落する危険性があることを現実から学ぶことになった。民主主義を支持しながら一方で懐疑的な立場を強めていった。これまで信奉していた共和主義を放棄して、やがて立憲君主制を擁護するようになる。

ベルン時代(1793–96)[編集]

家庭教師生活と迷い[編集]

1793年、23歳で大学を卒業してキリスト教への反感から牧師にならず、学問を志して哲学者への道を歩んでいく。当初は富裕なブルジョア子弟の家庭教師となって寄宿し、生計を立てていくことになる。若い時期には物心両面ともに不安定な位置に甘んじながら学者として大成する道筋を立てなければならなかった。1793年秋から1796年秋までスイス誓約者同盟の都市共和国ベルンの貴族カール・フリードリヒ・シュタイガー・フォン・チェックの屋敷で家庭教師となった[45]。 家庭教師としての仕事に従事しながら、政治、宗教、歴史、哲学の研究に打ち込んでいた。しかし、ヘーゲルにとってベルンでの家庭教師生活の時期は 陰気な冬の時代でもあった。シュタイガー家は保守的な習慣を重視する家風であったため、息苦しい環境であった。人生の展望のない暮らしを続けており、しばしばうつ状態になることがあり、そんな折にはアルプス山系の登山をして気を晴らしている[46]。

ベルン政治の実態[編集]

ベルン政治の実態にも幻滅していた。復活祭に合わせて10年毎に行われる評議会選挙の実態に幻滅するとともに、家門や家格で政治的権力が左右される旧態依然なスイスの貴族的寡頭制の政治に疑問を持った。18世紀の選挙文化では、接待や贈収賄による買収は当たり前であり、脅迫や裏取引などが選挙結果を左右していた。その結果、名門の門閥貴族が議席を独占しており、立法権を私物化していた。1795年4月シェリングに手紙を出し、ベルンの政治実態や選挙の様子を紹介している。ヴェルテンベルクでの君主の怠惰から来る貴族化したブルジョアによる寡頭政治という形態をとった民会による政治権力独占化の弊害について熟知していたため、ベルンの歴史、憲法、政治に関して非常に強い関心を寄せた。彼は多数の記録を収集して実証的な政治研究をおこなっていた[50][51]。

そんな時期、ワート地方出身の弁護士カールがベルンによる圧政を告発した文書﹃カール親書﹄を公刊した。ヘーゲルはこの﹃カール親書﹄のドイツ語訳に取り組み、序文と注釈を執筆、後年、フランクフルトに移った時期、スイスの反動的な実態を告発するべく匿名で公刊した。国家が実現すべきなのは正義であり、正義は権利であり、正義の国は人権の国家であると考えていた。したがって、この考えに反するベルンの寡頭制は正義に反する体制で、この体制は革命によって廃されるべきものであった[52]。

現実政治に対して批判を強めていく。専制的な君公による絶対王政と腐敗した民会による寡頭政治という矛盾を持ったヴェルテンベルクの政治体制の研究をおこなう。この研究はのちに﹃ドイツ国制論﹄︵未公刊論文︶として大成していく。ベルン時代の後半期、﹃ドイツ観念論の最古の体系プログラム﹄︵ドイツ語: Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus (1796/97, fragm.)︶において急進的な見解を提示している。

﹁国家は純粋に機械論的なものである。しかし機械というものについての精神的観念は存在しない。自由の対象となるものだけが観念と呼ばれうるからだ。ゆえに我々は国家を超越しなければならない。国家はすべからく自由な人間を機械の歯車として扱う。これこそまさにあってはならないことだ。ゆえに国家は死滅しなければならない。﹂[53]

フランス革命の現実を批判するとともに、ルソーが﹃社会契約論﹄で描き出した国家像を批判している。また、プロイセン王国やオーストリア帝国のような専制的で軍国主義的な国家も否定されるべきと見ていた。啓蒙主義と復古主義の国家像を転換し、現実的な立憲国家のモデルを模索していった。

ベルン時代のヘーゲル思想[編集]

フィヒテとシェリングの二人は、﹁神即自然﹂ (deus sive natura) という立場を表明し、一元的汎神論を説いたスピノザの哲学に影響を受け、二元論的なカント哲学への批判に没頭した。この頃のヘーゲルは独自の哲学や思想を形成できずにいたため、カント哲学への批判は十分にできる段階ではなかった。カントが二元論的立場に立って主体︵自我︶と客体︵彼我︶の分離を説いていたのに対して、フィヒテは絶対的自我が一切であるとして主観的な一元論を主張し、これに倣ってシェリングは主体︵自我︶と客体︵彼我︶を包摂、総合した超越的な自我のなかに一切は融合させていると考え、﹁絶対的自我による絶対的自由﹂を目指す超越論的な観念論を構築した[54]。ここで頻出している﹁絶対自我﹂あるいは﹁絶対精神﹂とは、合理的で理性的な精神を指している。宗教でいえば神であり、世界でいえば人間精神、人間社会でいえば市場や国家などの共同体、文化面でいえば科学や芸術、諸学を統合する哲学である。 スピノザから一元論や斉一的な法則性を支持する決定論を継承し、さらにフィヒテとシェリングの二人から主体と客体の同一性を重視する立場に感化された。そして独自の視点を加えて新しい体系へと発展させることになる。だが、哲学者としてまだスタート地点に到達していなかった。一方、シェリングは1790年代を通じて多数の著作を矢継ぎ早に執筆し、20代にして学者として成功を掴んでいた。ヘーゲルはシェリングよりも年長者であったが、早熟なシェリングの哲学を学ぶ弟子のような立場に甘んじていた。1794年8月30日の手紙では、シェリングに宛てて﹁君の論文について、僕が批評するなどと期待しないで欲しい。僕は一介の弟子にすぎないのだから。僕はフィヒテを学ぼうとしている。僕の仕事については語る価値もない﹂と弱々しく綴っている[55]。

ヘーゲルはより現実的で社会的な問題に関わる仕事を成し遂げる方に興味があった。ヘーゲルはヘルダーリンやシェリングが関わった高度に神学的︵かつ技巧的︶な議論には懐疑的な立場をとった。﹁民族宗教とキリスト教﹂の執筆活動を継続させている。

カント哲学を手がかりにイエスの思想を読み取ろうと試み、﹁イエスの生涯﹂︵未公刊論文︶を執筆した。イエス・キリストをカント哲学から読み取って現代的再生を試みた[56]が、現実のキリスト教は理性宗教としての近代的性格を備えておらず腐敗していた。キリスト教の問題点である歴史的な既成制度としての在り方を﹁実定性﹂という観点で考察し始め、﹁キリスト教の実定性﹂︵未公刊論文︶︵ドイツ語: Die Positivität der christlichen Religion, 1795/96︶という論文を執筆している。﹁キリスト教の実定性﹂では人間の徳と愛からなる理想を説いたイエスの生きた言葉が、宗教制度の発達と共に実体を失い教条的で神学的な教えへと姿を変えた点に着目されている。キリスト教の理念と現実を分離させ宗教理念の純化を目指すことを意図して執筆したのであるが、同時に人間社会の底流に存在する深層に切り込むこととなった。すなわち、批判的、解放的、流動的なものとして始まったものが、目指す方向とは正反対なものに変化していく傾向が存在し、人間社会は精神的硬直から来る絶えざる矛盾と葛藤を抱え込んでいる。キリスト教の考察を通じてヘーゲル思想の中核部分を成す疎外という問題を浮上させた。人間の尊厳を謳った法や社会制度も人間の精神が枯渇すれば人類を縛る足枷となることを指摘した[57][58]。キリスト教とヨーロッパ社会の歴史はヘーゲルの中心的な関心であり続け、精神の自由を目指して展開される進歩と反動から織なされる歴史哲学へと大成していく。

シェリングはヘーゲルの良き理解者であり、彼を励ました。1796年6月20日ヘーゲルに宛てて﹁君のいまの状態は、君の実力とその主張とにふさわしくない﹂と声をかけている[59]。ヘーゲルは迷い苦しみ、自身の思想とその行き所を測りかねていたのである。しかし、この時期の苦悩はヘーゲルの思想に深みと弾力性、跳躍力を与える契機となっていった。ルソーの思想や、カントやフィヒテ、シェリングの静止的な観念論を克服していく下地が次第に形成されていった[60]。

1808年のライン同盟

ナポレオンの台頭と共にヨーロッパの再編が進んだ[注釈 5]。1801年、フランスとオーストリアが締結した講和条約により、オーストリアが帝権を掌握する神聖ローマ帝国︵ドイツ︶も大きな影響を受けた[注釈 6]。領土の割譲を受諾した神聖ローマ帝国は国内の再編と統合[注釈 7]によって事態に対処しようとした。1803年、フランスは神聖ローマ帝国内の領邦統合を利用して、オーストリア帝国とプロイセン王国に対抗する勢力として、フランスを盟主とする国家連合を組織しようとした。ナポレオンを保護者にライン同盟が結成される。1804年、ナポレオンは帝政の開始を宣言して皇帝ナポレオン1世として即位し、フランス共和国はフランス帝国となった。一方のドイツでは、1806年、皇帝フランツ2世が退位を表明、神聖ローマ帝国の解体を宣言した。

フランクフルト時代(1797–1801)[編集]

ベルンでの暮らしに辟易していた頃、ベルンを離れる契機を得る。フランクフルト・アム・マインの有力な銀行家ゴンタルト家の家庭教師をしていたヘルダーリンが手を差し伸べ、家庭教師を探している一家を紹介してくれたのだ。1797年1月より、馬市の商人ゴーゲル家の家庭教師となり、ヘルダーリンと再会し[61][62], 研究生活を継続させる。 ヘルダーリンはゴンタルト家の長男ヘンリーの家庭教師となるが、ゴンタルト夫人ズゼッテと不倫関係に陥る。ヘルダーリンは夫人に夢中になり、夫人をモデルに﹃ヒュペーリオン﹄という恋愛小説を執筆した。ゴンタルトがヘルダーリンと夫人との恋愛に気付くようになり、1798年に家庭教師を辞した[63][64]。その後も文通を通じて恋愛は続いていたが、1802年、夫人死去の報を受け 精神に異常を来たして、愛読者エルンスト・フリードリヒ・ツィンマーの家庭に引き取られ、後半生をツィンマー家の塔の中で過ごす[65][66]。 ヘーゲルにとってこの時期は政治研究に関して実り豊かであったが、独自の哲学の体系を開くことができずにいた。大衆哲学者は著述を通じ、哲学の今日的な問題を紹介したり、啓蒙主義を普及させる方法を議論したりしており、多くがジョン・ロックやトマス・リードなどの経験論、アダム・スミスやジェームズ・スチュアート(経済学者)、アダム・ファーガソンなどイギリス功利主義思想に精通していた[67]。市民社会とそこに内在する矛盾に関しての洞察を深め、後の﹃法哲学︵要綱︶﹄の骨子が形成された。この時期、大衆哲学のやり方でカントの批判哲学を完成させたいと思っていた。 ﹁キリスト教の精神とその運命﹂ドイツ語: Der Geist des Christentums und sein Schicksal (1799/1800)を執筆して宗教問題に関する立場を確立した。イエス・キリストは、民の苦しみの元となっていた律法の掟を自らが完成させ、愛と許しの宗教を興すことで人々を解放した。こうした歴史的起点を踏まえて、近代社会における宗教は人々が徳と信義を尊び、互いの和合を実現させ、個人の精神的自由を享受するための教えであり、導きなのだと理解し、宗教と和解する道筋を見つけ出していく[68]。イェーナ時代 (1801–1807)[編集]

﹃ドイツ国制論﹄[編集]

こうした状況下の1798年から1802年にかけで書かれたのが﹃ドイツ国制論﹄︵ドイツ語: Die Verfassung Deutschlands,1800–1802︶︵未公刊論文︶である。

﹃ドイツ国制論﹄[注釈 8]は、ドイツの再編過程の中で﹁国家とは何か﹂という問題を考察し、執筆された草稿群である。ヘーゲルは、まず﹁ドイツはもはや国家ではない﹂と指摘している。神聖ローマ帝国は封建的な割拠が温存された状態で、帝国の実態は﹁国家団体という名目以上のものを与えることはできない﹂ためである[70][71]。ヘーゲルは神聖ローマ帝国は時代に合わないものになっているとして、﹁生命を与えるものが抜け去ってしまった諸形式が︹ドイツでは︺なおも現存している﹂と表現している[72]。

では、国家はいかにあるべきなのだろうか。ヘーゲルはドイツの歴史的形成の特殊性を認めつつ、国家を概念から理解しようと試みる。

﹁人間集団は、自分達の所有物の全体を共同で防衛するために結合された時にのみ、国家と称されうる﹂と説いている[73]。ドイツはその軍事力の統合がなく、個々の領邦がそれぞれの兵力を保有していた。﹁国家の本質に従えば,一つの中心点の指導の下に立たなければならず,一つの最高権力︵君主と等族会議︶の中で合一していなければならない諸々の権力が、……、如何なる合法的な最高権力の下にも立っていない﹂ため国家の態を成していなかったのである。領邦の権力分立状態を収束させ、軍事、外交、財政といった行政権が帝国政府のもとに集中される必要があった[74]。

しかし、機械論的国家像は拒絶されている。フランス共和国やこれに対置されるプロイセン王国のように、すべてが上から下に向かって統制されている統制国家は決して望ましいものではない。ヘーゲルは﹁多くの自由を国家が認めてくれる国民は幸福であると認めるし,国民のより自由で非画一化された精神によって支えられ得るような国家権力は無限に堅固であると認める﹂と述べている。ヘーゲルにおいて、政治的な領域では国家権力が集中され強力な国家的統一性が保持される一方、社会的な領域では権力の抑制と市民的自由が保障されることが重視されている。立憲君主と等族会議に基づく帝国政府の樹立というドイツの歴史的国家形成の流れを踏まえつつ、近代国家の基本原則に従って国家を再建していくことが要請されている[75]。

神聖ローマ帝国皇帝権の強化によってオーストリア中心のドイツ統合︵大ドイツ主義︶を期待していたようだが、ライン同盟の発足と神聖ローマ帝国の解体が宣言され、歴史は﹁帝国愛国者﹂であったヘーゲルの当初の願いとは反対方向へと後退を余儀なくされる[76]。﹃ドイツ国制論﹄は未公刊に終わり、ドイツ統合は長く封印された。しかし、ずっと後のことになるが、プロイセン王国の国家改革と軍事力強化により、歴史は幾度も障害と困難に直面しながら、ヘーゲルが期待していた方向へと進行していく。

哲学者としての自立[編集]

1799年1月14日、勤勉実直な財務官であった父を失う。長男として父の遺産整理をおこない、弟や妹とで遺産を分配した[77]。学問上の足固めを果たし、学者として出発する準備が整いはじめていた。遺産相続で生活上の負担が軽減されたため、家庭教師を辞めて学者として職を探し始めた。就職先となったのがシェリングが教授を務めるイェーナ大学であった[77]。 1801年7月、﹃フィヒテとシェリングの哲学体系の差異﹄︵ドイツ語: Die Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie,1801︶を公刊[78]、8月には﹃惑星軌道論﹄[注釈 9]という論文を提出した。この論文の評価によって、31歳にしてイェーナ大学に私講師[注釈 10]の席を手に入れる[79][80]。当時のイェーナ大学はシラーやシュレーゲル兄弟などロマン主義文学の運動を主導した文学者やシェリングなどカント哲学を乗り越えようとした新進気鋭の思想家が集まるドイツ学問の中心地であった。﹁論理学﹂や﹁形而上学﹂、﹁哲学入門﹂の授業を担当し、シェリングと﹁哲学演習﹂での指導も行った[79]。また、シェリングと共に﹃哲学批判雑誌﹄を編集し、多くの論文を投稿し学者としての足場を固めていった。1805年、員外教授︵助教授︶に昇進、﹁哲学史﹂の講義を担当するなど大学内での影響力を増した[81]。 ヘーゲルの影響力拡大とシェリングの哲学との違いは時間と共に顕在化していた。シェリングは﹁絶対精神﹂を静止的に安定したものとして捉えていたが、ヘーゲルの捉え方では﹁絶対精神﹂は不安的で内在する諸矛盾を抱え、常に変動的で分裂や確執を経て力動的に展開して発展していくものであった。哲学的認識の根底には深い亀裂が生じていた[82]。馬上の世界精神ナポレオン[編集]

﹃精神現象学﹄の執筆と刊行は難事業であった。バンベルクの書店と契約していたが、執筆が予定通りに捗らなかったため書店と揉めることがあった。そうした状況でサポート役となったのがヘーゲルの4歳年上の同郷人で役人を務めていたフリードリヒ・イマヌエル・ニートハンマーである[83][84]。ニートハンマーは書店との仲介役となって1806年10月18日を刻限に原稿を提出する契約となった。この時期経済的に逼迫していたため、原稿料の一部の前納を受けることになった[85]。寄宿先のブルクハルト家の夫人クリスチアナ・ブルクハルトとの間にルートヴィヒという庶子をもうけたのだが、この夫人との結婚は立ち消えに終わり、子どもの扶養責任だけを負っていた。養育費を送りつづけ、後にルートヴィヒを引き取っている[86][87]。 [注釈 11]イェーナで﹃精神現象学﹄を書き終えようとしている時、ナポレオンが市街を占領し、ベルリンに向けて出立しようとしていた。ヘーゲルは原稿を抱いて逃げまわらねばならなかったが、たまたま馬上のナポレオンを目撃した[88]。かれは次のような感想を語った。詳細は「ナポレオン戦争」および「イエナ・アウエルシュタットの戦い」を参照

「皇帝が―この世界の精神が敵地偵察のために馬上ゆたかに街を出ていくのを見ました。このような個人を目の当たりに見ることは、じつに何とも言えない気持ちです。この個人こそ、この一地点に集結して馬上にまたがっていながら、しかも世界をわしづかみにして、これを支配しています。……プロイセン軍の運命は、もちろん、はじめからこれぐらいのところであろうとは予想されていましたが、しかし、……この進撃はこの超人にしてはじめて可能です。この人を驚嘆しないことは不可能です。」[89]

ナポレオン個人を「世界精神」と見なし、その「世界精神が馬に乗って通る」と表現している。へーゲルを愛国者として弁護しようとする多くの試みがなされるが、ヘーゲルはナポレオンに心酔しており、祖国ドイツの侵略者であったナポレオンに讃嘆し、感謝したことは動かすことの出来ぬ事実である。だが、へーゲルがナポレオンに期待し感激したのは、ナポレオンが正統性、責任、民主主義をもたぬ政治を破壊し、これら近代的政治の基盤を有する新しい立憲制度をもたらし得るがためであった[90]。

『精神現象学』[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

『精神現象学』は、表題を「学の体系 (ドイツ語: System der Wissenschaft) 」といい、主観的精神(「意識」「自己意識」「理性」)から客観的精神(「法」、「道徳、「学問」)を経て、絶対知(「哲学」)へと発展する過程を描いていたが、徐々に膨らんでいき、最終的に「精神」「宗教」という章が付け加えられた。イェーナ期の思索の完成ではあるが、自身が認めているように、混乱している部分や後年の著作でカテゴリーが微妙に変化したものも多く、これらの著作より彼の哲学大系の全貌を知ることは困難である。

詳細は「精神現象学」を参照

バンベルク、ニュルンベルク時代(1807-1816年)[編集]

失職、新天地へ[編集]

ナポレオン軍の侵攻によってプロイセン王国は降伏し、イェーナ大学は閉鎖せざるを得なくなった。その結果、失職しこれまで以上に困窮してしまう。窮状を救ったのが、バンベルクの地方行政官, 友人のニートハンマーであった。彼は﹃精神現象学﹄の執筆・出版時も援助していたが、地元の新聞﹃バンベルク・ツァイトゥンク﹄の編集者の仕事を紹介してくれたのである[91]。1807年3月から1808年11月にかけておよそ一年を新聞編集の仕事をして生計を立てることになる。ジャーナリズムの世界は社会現象に関心をもった哲学者ヘーゲルにとって刺激になる仕事であったが、戦時下で検閲による出版統制が多く、親ナポレオン派のヘーゲルにとっては決して自由に論説を掲載できる環境を与えられることはなかったという[92]。

1808年11月、バイエルン王国ミュンヘンに移ったニートハンマーの仲介で、ニュルンベルクのエギディウス・ギムナジウムの校長の職を紹介してくれた[93]。ニートハンマーはバイエルン王国の教務局の高官となって、教育制度改革に従事していた。ギムナジウムのカリキュラムをフランス式の新人文主義教育へと編成し直そうと試みた。カリキュラムには伝統的な﹁神学﹂だけではなく、啓蒙主義精神を含んだ教養科目として﹁哲学﹂﹁論理学﹂の授業も盛り込まれる予定であった。この新教育プランを実地で運用する職務がヘーゲルに与えられたのである。校長として学校運営に携わる一方、新設科目の﹁哲学﹂﹁論理学﹂を教えながら同時に授業で用いる教科書の執筆もおこなった。14歳から19歳の少年たちに難解な論理学を教え込むために多くの時間と労力を注ぎこむことになる[94]。

法理論、道徳論、宗教論から始まり、認識論や存在論など哲学を教示し、哲学的な概念を踏まえて家族や国家といった社会制度、歴史哲学などの知識を与えていった。このような順番で、自分の哲学体系を要約し手引きとした体系的な概論書を作成した。このときの教育は﹃哲学入門﹄という文献として現在残されているが、やがて﹃大論理学﹄︵1816年初版︶、﹃エンチクロペディー﹄︵1817年初版︶の底本となっていった[95]。教育者としてのキャリアとしては二十代のころ家庭教師をしていたことを考えると、中等教育の経歴は合わせて14年に及ぶ。しかし、ヘーゲルの本願は大学における教授職であり、その機会は間もなく訪れる。

ヘーゲル

問答・対話の術を意味する弁証法について、思考及び存在の発展論理として積極的な意味付けを行ない大成化した。

我々の認識のみならず、全ての事物の発展は、単純化させると、矛盾を契機とするある命題と、それと矛盾するもしくはそれを否定する反対の命題、そしてそれらを本質的に統合した命題の三つからなる正・反・合の三段階の生成を実現する三肢構造として捉えられる。

正すなわち﹁定立﹂Theseは、あるひとつの立場を直接的に肯定する段階であり、矛盾・対立についての自覚はない。そして、反すなわち﹁反定立﹂Antithesisにおいて、あるひとつの立場が否定され、ふたつの立場が矛盾・対立する段階となる。更に合すなわち﹁綜合﹂Synthesisにおいて、相反する立場を否定しつつも互いに生かし、両者をより高い次元のレベルへと発展・収斂するべく﹁止揚﹂Aufheben︵アウフヘーベン︶が生じるとする論法である。矛盾を含む否定性に積極的意味を見いだすヘーゲル弁証法では、有限なものが内在する諸矛盾のもとに対立・葛藤を生み出し、限界性を﹁止揚﹂することでより高次なものへ発展する思考および存在を貫く運動法則の論理が提示されている。諸要素の矛盾の闘争が全体の発展の源泉であり、発展は、量的変化に止まらず質的向上によっておこなわれるとする弁証法によって、不動のものとされた思惟と概念に有機体のような力動的発展性が持ち込まれ、世界はあらたな論理的生命を与えられた[96]。﹁矛盾はあらゆる運動と生命性の根源である。あるものはそのうちに矛盾をもつかぎりにおいてのみ運動し、そのかぎりにおいてのみものを突き動かし、また活動しようとする性質をもっている﹂と指摘する[97]。

世界の本質は矛盾を内在させつつも、それを克服しようとして自己運動する躍動的生命とされることで、これまでの静止的な世界観はヘーゲル弁証法によって力動的なものに変えられていく。世界は弁証法的運動過程、すなわち、諸要素の矛盾や対立を抱えながら、これを発展・解消させていく自己発展であると捉えられ、﹁精神﹂が理念としてみずからの自己実現を図る、精神の自己啓示に向けての運動過程、理念の歴史的な実現のプロセスとされるようになったのである[97]。

こうして、ヘーゲルの思想は精神が実体世界に具体的に顕現させる自己実現の過程として、これを跡付ける歴史主義的な世界観に至った。ここに﹁理性そのものが、自らを自らに対して啓示する﹂真理へと到達するとした彼の哲学は完成される。弁証法はヘーゲル派の知識人たちに継承され、後にマルクスやエンゲルスにとっての貴重な遺産として受けつがれた。

ヘーゲル弁証法[編集]

結婚と家庭生活[編集]

ニュルンベルクでの八年間は、経済的に安定した時期で大きな転機が訪れる。

1811年、41歳にして、当時20歳であったニュルンベルクの都市貴族トゥーハー家の娘マリー︵独: Marie von Tucher︶と結婚する[98]。ヘーゲルはマリーを愛していたが、自分が家庭を守れるのか不安を感じており、結婚に対して躊躇いがあった[99]。結婚話には二点の障害があった。一点目は、ヘーゲルとの間に子を成した女性クリスチアナ・ブルクハルトの存在である。彼女はこの結婚を壊そうとして画策して騒ぎを起こした[100]。これに対して、ヘーゲルはクリスチアナとの庶子ルートヴィヒを引き取って結婚の障害を取り除いている。二点目は妹のクリスチアーネである。妹はブラザーコンプレックスと言っていいほど兄を深く愛していた。そのため、愛する兄の結婚にヒステリーを起して家庭教師の職も続けていけなくなってしまう。クリスチアーネは1831年の愛する兄の急死に対して、ヘーゲル夫人に兄を想う手紙を送った後、入水自殺を遂げている[101]。

1812年、ヘーゲル家には不幸が相次いだ。ヴュルテンベルク公国はナポレオンの援助によってライン同盟を構成する王国に昇格し、フランスとの同盟の対価としてフランス帝国軍に援軍を派遣する協定を結んでいた。ヴュルテンベルク軍はフランス帝国軍とともにロシア遠征に参加して壊滅する。ヘーゲルは遠征に士官として参加していた弟ゲオログ・ルートヴィヒを失う[14]。

詳細は「ロシア遠征」を参照

こうした困難と悲しみを乗り越えてヘーゲルはマリーと結婚した。1812年、二人の間に女子が生まれるが、すぐに亡くしてしまう。しかし、二人の間にはまもなく二人の男の子ができる。1813年にカール・フリードリヒ・ヴィルヘルムが、その翌年にイマニエル・トーマス・クリスチャンが誕生した。一家は1816年にハイデルベルク大学の正教授に就任したのを機に庶子ルートヴィヒを引き取り、五人家族で暮らしていく[102][103]。

ハイデルベルク時代︵1816–1818︶[編集]

講義に出席している生徒のために、自身の哲学を詳説した﹃大論理学﹄︵ドイツ語: Wissenschaft der Logik,1816︶を出版した[96]。﹃論理学﹄が出版されると、ヘーゲルは一躍有名になり、エルランゲン大学、ハイデルベルク大学、ベルリン大学の三つの大学から招聘を受けることとなった。ベルリン大学はヘーゲルが授業で哲学を分かりやすく講義できるか疑念を持っており、ヘーゲルに自己評価書を提出するように要請した。しかし、そうこうしているうちに、1816年7月30日、ハイデルベルク大学からの招待状が届き、ヘーゲルはここを選んだ。ヘーゲルは46歳にしてハイデルベルク大学で正教授となる[104][105]。ヘーゲルはイェーナ大学の私講師時代から百科事典的な体系書でヘーゲル哲学を要約することを目標にしており、学生たちに出版を公約していた。ギムナジウム時代の授業内容を元に肉付けをおこない急いで﹃エンチクロペディー (ドイツ語: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften,1817) を執筆した[106][107]。詳細は「En:Science of Logic」および「エンチクロペディー」を参照

ヘーゲル哲学体系[編集]

客観的観念論の体系によると、世界の基礎は自然および人間の出現前に存在していた、神秘的な﹁絶対理念﹂︵イデア︶であった。﹁絶対理念﹂はその本性上、活動的原理であるが、実体はないので思惟・自己認識においてのみ現れることができる。しかし、この﹁絶対理念﹂はプラトンが考えていたのとは異なって内的に矛盾を備えている。そのために事物の本体はヘラクレイトス流の永遠流転の法則に従って変化して、その対立物に移行する。

哲学は﹁絶対者﹂︵唯一まことの神︶の純粋思惟・認識にほかならぬとしたうえで,その﹁絶対者﹂の思惟の弁証法的自己展開を追求して壮大な哲学体系をつくりあげた。﹁絶対者﹂のつくりだす理念は即自/対自/即自かつ対自という三段階を経て発展し,まず即自的な論理としての運動をなしてのち,対自的に自然として外化し,ここから自らに帰って即かつ対自的に認識を完成させる。これに応じて彼の哲学大系は三つの部分に分かれる。論理学,自然哲学,精神哲学に大別され、各々がさらに三段階の発展をなして、理性と現実との一致という観点に到達するとされた[108][109]。﹁絶対者﹂の本質たる概念の弁証法的運動を明らかにした点は、ドイツ古典哲学の完成に留まらず、聖アウグスティヌス、スピノザに匹敵するほどの思想史上不朽の功績と言うことができる。

ドイツ連邦

論理学[編集]

第一段階は理念そのものの学としての論理学であり、この段階では理念はまだ﹁先自然的な有﹂、純粋思惟のなかで展開されている。それは、言うなれば天地創造以前の状態、つまり理念の創生者である﹁絶対者﹂の言葉︵ロゴス︶のみで全てが貫徹されていた段階である。つまり、あくまで全ては言葉︵ロゴス︶であるので実体はない。そのため﹁絶対理念﹂は、そこでは論理学の体系として現れる。この論理学は、弁証法という独自の運動法則に基づく力動性があり、内的矛盾により変転し続けていく。 こうした着想における例として、﹁有る﹂という命題を弁証法によって展開している。まず最初に、﹁有る﹂とは何かが有るということではなく純粋に﹁有る﹂ことだという命題を立てる。そうすると、反対の命題として生じる﹁無い﹂と区別をどのようにつけるかが問題となってくる。その結果として、﹁有る﹂と﹁無い﹂は、﹁成る﹂という命題に統合される。それは、﹁無い﹂から﹁有る﹂ように﹁成る﹂ことであり、﹁有る﹂から﹁無い﹂ように﹁成る﹂ことでもあると理解される。ソクラテスの対話︵弁証術︶と同じように、ヘーゲルの弁証法は、暗黙的な矛盾を明確にすることで発展させていく。その過程のそれぞれの段階は、その前の段階に暗黙的に内在する矛盾の産物とされる。このように、非実体としての論理︵ロゴス︶はこのような内的矛盾の作用がもたらす自己展開によって、論理自身の実体ある活動を指向していく。ここに矛盾は高まりを見せて変転し、実体的事物の生成という次の段階への移行に移っていく。自然哲学[編集]

第二の段階は疎外された理念の学としての自然哲学である。この時点をもって神的理念は、自然に転化、物質的事物として空間的に展開されるようになる。﹁天地創造﹂の段階として論理的整合性のある現象が生じはじめ、宇宙世界を自然物が取り巻くようになっている状態である。そして、﹁絶対理念の他在﹂としての自然において成立するのが自然哲学である。 内容は自然科学論であるが、まず力学や物理学が展開され、次いで生物学が論じられた。 ただし、ここでは理念は実体となってはいるが自由な主体としてはなく、その対立物となっているので、それは必然的法則や蓋然的偶然に支配され、受動的な客体としての位置づけを克服していない。その部分性ゆえに再び矛盾の拡大を招いて次なる段階に突入する。精神哲学[編集]

第三の段階は自己喪失から自己へとかえる理念の学としての精神哲学である。 この段階で精神は、人間の心理や理性といった﹁主観的精神﹂をなしている。これに対して社会的な領域には法、道徳、人倫など﹁客観的精神﹂が形成される。とりわけ重要な﹁人倫﹂は人間の社会制度であり、共同体の仕組みである。ここには、家族、市民社会、国家が含まれ、こうした社会的領域に関する洞察は後の法哲学︵綱要︶の骨格となっている。人間精神が精緻さを増して共同体の形態をとり、それぞれの限界性を克服しながららせん状に発展して展開していく様子が描かれた。 最終的には全ては綜合され一元化された﹁全一哲学﹂となって、思惟はその旅路を終えて自己認識の終点に達するとした。ちなみに、ヘーゲルは自分の﹁全一哲学﹂をもって﹁絶対知﹂とする。この段階において理念は宗教・芸術・哲学といった人間精神の最高段階に到達して﹁絶対精神﹂となる。ヘーゲルの立場[編集]

古代ギリシアのプラトンらの系譜をひく客観的観念論︵絶対的観念論︶にたち、知のレベルにより、世界の在り方が変わると考えていた。 対象を知るとは、直接的に知ることではなく、対象について蓄えられた自分の知に自分自身が向き合うことだとしていた。そのために、意識はいろいろな現実の対象と出会うことによって、知を増やしていくことになり、知が増えると同時に比例して世界が広がると信じていた。 ヘラクレイトスなどの彼以前の哲学説を大規模に総括しつつこれをアレンジして自己の哲学を打ち立てた。どんなものも概念的だが、世界のあり方は固定した静止的なものではなく、不安定で力動的に変動するものであること、そして変動は全て理性的活動の根底たる弁証法の論理的な運動法則に従って展開されると考えた。これによりカント・フィヒテの主観的観念論、シェリングの客観的観念論に対して、自らの哲学体系をもって主観/客観の対立が止揚された一元性に基礎付けられた絶対的観念論であるとした。 こうした観念論的構想のもとで、自然・精神・歴史の全世界が一つの過程として、すなわち不断の運動・変化・発展の状態として捉え、この運動の内的関連を明らかにしようと努めた。それは、自然・歴史・精神という現実世界が理性の弁証法的な不断の運動・変化・発展の過程にあるとして、その内的連関構造を解明せんと試みた壮大な形而上学的体系として完成した。理性による思考とその精神や制度などの産物を、一切のものの根底ととらえ、この思考の産物である観念・理念が自己を外化したものが自然だとし、この疎外態から自己自身に帰っていく過程が精神の運動であると考えたのである。世界︵存在︶は精神︵思惟︶の産物であって、意識こそ現実︵意識が存在を規定する︶・最終知こそ絶対的真理、理念は万物の創造主であるとしたのだ。そして、これこそ真実と宣言するため観念論に客観的論理に根ざした体系をつくりだしたのである。ベルリン時代︵1818-1831︶[編集]

プロイセン王国の改革[編集]

ナポレオンの侵攻を受けたプロイセン王国は生き残りを賭けた国家改革に挑戦していた。 シャルンホルストやグナイゼナウ、クラウゼヴィッツが軍制改革をおこない、宰相を務めたシュタインに続いてハルデンベルクが自由主義的なプロイセン改革を行った[注釈 12]。このときの改革はヘーゲルが提示した国家観に沿ったものであった[111][112]。ヘーゲルはドイツを愛しドイツ人民を啓蒙しながら、プロイセン王国がドイツを統一︵小ドイツ主義︶して自由な市民からなる﹁一つの国民﹂に統合することで、理性ある近代国家が建設されていくことを願い続けた。プロイセン王国にドイツ統一の役割と後進的なドイツの立憲的な政治に自由と民主主義が育成されるようになることを期待した。 ワーテルローの戦いでナポレオンが敗北した後は、戦後処理によって領土割譲を受け国土面積を拡張した。プロイセン王国は、フランス帝国の友好国だったザクセン王国の北半分の領土を接収し、ヴェストファーレンの西半部、フランスに組み込まれていたラインラントを獲得し、オーストリア帝国と拮抗する大国へと返り咲く。ドイツは1815年のウィーン議定書に基づき、オーストリア帝国を盟主︵連邦議会議長︶とする国家連合ドイツ連邦として発足した[113]。ベルリン大学教授就任[編集]

プロイセン王国がドイツ連邦内で確固とした地位を確保し、ヨーロッパの大国の一員となった結果、1810年代後半に入ると、プロイセンの改革は緩慢なものになった。ナポレオンに勝利したドイツは、ロマン主義的な中世懐古と反動に対する反発が激しく対流し、しだいに愛国主義一色となっていった。なかでも急進的だったのは、学生組合ブルシェンシャフトの一部が排他的な民族主義へと傾き、自由主義的は失われ反ユダヤ主義を標榜するなどナチズムの前身と呼べる大衆運動と化していた[114][115]。

プロイセンの文部大臣カール・フォン・アルテンシュタインは、過激な学生運動ブルシェンシャフトに対応しなければならない状態に置かれていた。開明派のアルテンシュタインは過激な学生運動を弾圧するのではなく、国家と争わないよう善導する方向を模索し始める[116]。そのために選ばれた思想家がヘーゲルであった。ヘーゲルもシュタイン=ハルデンベルク改革に共鳴し、これまでその専制的国家体制として批判していたプロイセンの変化を歓迎し、プロイセン政府を支持するようになった。こうしてヘーゲルはベルリン大学への招聘を受諾する決意を固め、1817年10月ベルリン大学の正教授就任の内定が決まった[注釈 13]。翌年1818年10月、ヘーゲルは時代の精神を象徴する大思想家としてベルリンに移り、教壇に立つことになった[116]。美学、歴史哲学、哲学史、宗教哲学の講義を担当し、講座は絶大な人気を誇るようになり[117]、同じ時間に犬猿の仲であったショーペンハウアーが講義を行ったが、出席者はわずかであった。講義内容は生前に著作として刊行されることはなかったが、ヘーゲルの講義を聞いた教え子達のノートに基づいて没後出版されている。

ヤーコプ・フリードリヒ・フリース

ベルリン大学で教鞭を執ることにあって求められたのは、学生運動対策であった。学問は自由であるが、急進的になって社会と相容れない過激思想に学生が染まっていくのは問題であった。したがって、ヘーゲルは社会思想の大家として個人と社会の関係を学生に示し、運動を鎮静化し、理性的に物事を思考できるように訓育することが求められた。過激主義との対決が始まった。

ベルリン大学で過激思想を喧伝していたのが、カント派の論理学者であったヤーコプ・フリードリヒ・フリースである。彼は﹃ドイツ人の幸福と国民性に対するユダヤ人の脅威﹄︵ドイツ語: Ueber die Gefährdung des Wohlstandes und Charakters der Deutschen durch die Juden,1816︶を出版、ユダヤ人を社会の寄生虫と罵り、ユダヤ人の教育機関を閉鎖するべきだと主張した。フリースは人種主義的愛国主義とテロリズムの擁護者となった[118]。

ヘーゲルはフリースの右翼的愛国主義に強く反発し、﹃法の哲学﹄序文にあってフリースを﹁昨今流行の軽薄さの将帥﹂、﹁恣意的詭弁の擁護者﹂としてこき下ろした[118]。ヘーゲルにとって国家とは激情に左右されるものではなく、自由主義や愛国主義などの単一の観念や革命の理想、反動的な君主専制の体制ではなく、厳然たる理性が示した公理と歴史を土台に、人々を広く等しく包摂する共同体であった[119]。1817年、1517年にマルティン・ルターが95箇条の論題を発表したのを記念したヴァルトブルク城付近で行われた宗教改革300年祭ヴァルトブルク祭が挙行された。この祭典で各地から集結した学生たちとフリースはドイツ連邦に反対する熱狂的な気勢をあげ、賛同しかねる書物の焚書をおこなった。この事件はドイツ諸邦の君主からの警戒心を高めた[120]。

ザントに刺殺されるコッツェブー

1819年、イェーナ大学の学生でブルシェンシャフトの急進派カール・ザントが、マンハイムでロシア贔屓の反動的な劇作家として知られていたコッツェブーを刺殺する事件が起こった[121][122]。この事件はザントがコッツェブーをロシアのスパイと考えて起こした事件であった。ザントは死刑となるが、この事件が社会に与える影響は大きかった。ザントを非難する見解よりも彼を志士として見なして同情する意見が多数だったのである。たとえば、フリースの直感的感情を核にした哲学に賛同していたベルリン大学の神学教授ド・ヴェッテは、ザントの母に励ましの手紙を贈っている。その手紙ではザントの行為は誤りであるが、ザントの志は正しいとするものであった。しかし、ド・ヴェッテはこの手紙が不適切という理由でプロイセン文部省の指令で解雇されてしまう。ベルリン大学当局はこれに反発して抗議し、ド・ヴェッテを支えるために募金をおこなっている。ヘーゲルはド・ヴェッテに対する処分は必要だが、免職するのは相応しくないとして、この募金には応じている。ヘーゲルは愛国心と良識の両立を見据えた行動をとるべきだと考えていたのである[123]。

しかし、これを好機としてオーストリア帝国の宰相メッテルニヒは主要諸邦の代表をカールスバートに集め、ブルシェンシャフトに対する本格的な弾圧を開始することに合意、決議した。1820年、かくしてカールスバート決議に基づき、学生運動の賛同者であったフリードリヒ・ルートヴィヒ・ヤーンが運営する体育学校の閉鎖に加えて、ブルシェンシャフトは結成禁止と解散が言い渡され、言論・出版の自由が制限されるようになった。大学令によって各大学は政府が派遣する監督官による監視下に置かれることになった[124]。

19世紀社会の家族像︵ヴィクトリア女王とアルバート公︶

ヘーゲル哲学において人間は社会的存在であり、社会的所属、アイデンティティ、社会性に自らの精神を準拠させて生活世界を展開させる。

人間は父母の間に生まれ家族に一員として成長していく。人倫共同体は﹁家族﹂という形態にはじまる。その家族は夫婦と子供の愛情による血縁と感情の結合によって結び付けた自然な共同体に包摂されている。そして、自分自身のもっとも身近な直接的なあり方や関係性から自我を形成していく[125]。

しかし、個人は家族だけで活動するわけではない。家族それ自体も人口の拡大とともに大規模化すれば、多数の家族が形成されるようになる。個人は家族を超え出た共同体で活動するようになり、村落や地域などの地縁的共同社会-ゲマインシャフトをなしていく。ただし、この共同社会はきわめて原始的な結合体であり、個人の人格的独立性は希薄で、しばしば個人は伝統的因習に縛られ﹁本質意志﹂がもとめる共通利益に埋没しがちな状態にある。

市民社会を支える労働の世界

人倫の喪失態の一つ、貧困と重労働

家族が大規模になって民族をなし、それが国家を樹立すると、第二の倫理的実体として﹁市民社会﹂が誕生する。ただし、この市民社会は国家がその成熟に達する近代にはじめて本格的に形成される[126][127]。

﹁市民社会﹂は、第一に労働と生産の経済的領域が、第二に個人としての自由の領域として展開し、最後に民間団体の活動の領域を形成する[128]。市民社会は人間が家族を養うべく経済活動をおこなう領域として展開している。個人がおのおの経済活動するためには自由に行動する必要があり、企業や組合など非政府的な民間団体を結成して活動していく[129][130][131][132]。

﹁市民社会﹂は、精神の自己本位な利己的欲望の追求を目的とする独立した諸個人の形式的集合として成立し、合理的な打算的関心から結合する人工的集合体の姿をもった利益社会の関係-ゲゼルシャフト-を作り出していく。このときヘーゲルは諸利益の共通性の喪失という市民社会の現実に気づく。特殊な個人的利益が社会の普遍的な利益から分裂して、利益の特殊性のみが前面に出るように見える。それはかつてアダム・スミスが指摘したような自他の利己心の調和的秩序である以上に、利己心の調和によって正当化させた個人的利益の追求に根ざす﹁欲求の体系﹂と呼ぶべきものだった。ヘーゲルは﹁市民社会においては、各人が自分にとっての目的であり、その他の一切のものは彼にとって無である﹂と語っている。当然、こうした﹁市民社会﹂は利己主義と弱肉強食の原理が支配する﹁人倫の喪失態﹂となる。そう、﹁市民社会﹂は万人の万人に対する個人的利益の闘争の場であり、市民同士の個人的利害の協同と競争の展開される領域なのである[133][134]。

個人が自由にそれぞれの個人的な利益を中心的関心事として行動するのだから、個人の間には時として大きな格差も生じる。﹁市民社会はこうした対立的諸関係の縺れ合いにおいて、放埓な享楽と悲惨な貧困との光景をその光景とを示すとともに、このいずれにも共通の肉体的かつ倫理的な退廃の光景を示す﹂とあるように、﹁市民社会﹂に富裕の過剰と貧困の過剰との矛盾がもたらされる[128][135][136]。

しかし、このように場合によっては個人的境遇の分裂をもたらすとはいえ、﹁市民社会﹂も欠くことのできない共同体であるということは忘れてはならない。というのも、それは各個人の自発性を促して各人の発展を刺激する共同体なのである。さらに、おのおの各人が個人的利己心を追求することによって社会全体の富裕を促進させる役割もある。

ドイツ帝国成立宣言。Anton von Werner画。

ヘーゲルは市民社会の自発性を尊重しつつ個人的利害の対立が巻き起こす混乱と矛盾から市民社会を救出するさらに高次の共同体を指摘する[137]。

それが最高の人倫の体系である国家である。国家は、社会において一体性を奪われてアトム化した個人が再び互いに結合した高度な共同の原理である。人間共同体を階級や地域を越えてより広く等しく統合し、共同体の一員として再認識させる国民統合の体系として作用する。ヘーゲルは市民社会にあって相反していた個人が国家という一つの統一体として倫理的共同体のもとで一つに結びつき、経済的で階級的な分裂は理性によって弁証法的に止揚され乗り越えられると考えた。国民統合は、第一に民族的な由来と伝統を共有するという歴史的形成に、第二に議会によって公衆の世論が法律制定に反映される政治的機構に、第三に公共の福祉の実現を図る政府の活動などの政策的実践によって実現される[138][139][140]。

君主が存在し治める国家の形態、行政権を掌握し政治を遂行する政府の活動、君主と国家を聖化する教会の役割、君主と国民の間に媒介する議会の立法権が憲法において定められた立憲君主国が国民統合に相応しい形式であった。そして、国民の民選による政府、政府と法を議会多数党から編成組織する議会制民主主義、国民のために政策を定め、富の再分配や教育、公益事業を進め、国民の必要を図る福祉政策が市民社会の矛盾を修正し、人民を﹁一つの国民﹂へと束ねていく。国家は理性の顕現であり、人間性の自己実現そのものであった。ヘーゲルは﹁最高の共同は最高の自由である﹂と語っている。普遍的な理性が人間共同体に君臨する様を捉え、国家に人間社会の理想の実現を見出していたのである[141][142][143]。

右翼的愛国主義への反感[編集]

法の哲学[編集]

1821年、ヘーゲルは生前刊行の四作の最期の著作として﹃法哲学︵綱要︶﹄︵ドイツ語: Grundlinien der Philosophie des Rechts,1821︶を出版した。この著作は学生の過激主義に対してのヘーゲルの国家観、社会観を提示したもので、講義において教科書として活用された。ヘーゲルは人間の主観的情緒性を越えた領域に、法・道徳・人倫の客観的精神を提示し、人倫の体系を家族・市民社会・国家の三機軸に編成した[125][126]。人倫に焦点を当て以下に詳説する。家族[編集]

市民社会[編集]

国家[編集]

ヘーゲルの立場と影響[編集]

かれの哲学思想は、全体としてドイツの市民革命の前夜の動向を反映しながら、他方で現実の君主国家に妥協する面も写しだしていた。ヘーゲル主義は革命的理論として現実世界の再編を要求する弁証法とともに、理念や精神などキリスト教的価値観に肯定的な立場をしめす観念論の双方をもち、多くの錯綜した要素があって、現状肯定的な形態となっていた。公共哲学としてのヘーゲル哲学は、共同体に社会正義を探求しながら、最後には国家を、市民社会を正しく指導する最高の共同体として要請する積極国家論で幕を閉じるという構造をなしていた。社会問題を放置した夜警国家を半端であると批判したヘーゲル哲学はさまざまな立場の後継者を生んだ。ラッサールやマルクス、イギリスの思想家トーマス・ヒル・グリーンが継承、発展させることにより世界観として多くの思想に影響を及ぼした[136]。

詳細は「法の哲学」を参照

ベルリン大学総長[編集]

ヘーゲルは人生の大半を教師として生きた教育者であり、つねに学生と交流して彼らの成長に心を砕き続けた。

ヘーゲルの哲学はベルリン大学の多くの若者たちを魅了し、若者が自分自身を見つめ、社会や歴史を考察し、時代への道筋を見出すことに貢献した。ヘーゲルの哲学は各地の大学で盛んに講じられるようになり、ドイツ中でヘーゲル学派が形成される。

プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世は、政治体制へのヘーゲルの貢献に対して叙勲し、1829年10月18日、彼を総長に指名した。カルスバート決議に基づき大学は政府の監督下に置かれていたが、ヘーゲルはプロイセン政府からの信任が厚く、監督官を兼任する形で総長に就任した。ただし、ヘーゲルが総長だったのはわずか一年であった。総長就任の演説では、学問の巨人として相応しい重厚感で語り、自由のありかたを学生に説いた。愚かな放逸や恣意に走り自由を履き違えるのではなく、自分を戒め学問にはげみ、自由な精神で探求するように要請している[144]。

7月革命のイメージ﹃民衆を導く自由の女神﹄ウジェーヌ・ドラクロワ 1830年 ルーヴル美術館所蔵

7月27日、パリの民衆は、三色旗を翻して街頭にバリケードを築いて蜂起する。パリでは戦闘が始まるが、軍は民衆の戦意に押されて後退し、テュイルリー宮殿、市庁舎、ルーブル宮殿が次々に占領された。シャルル10世は楽観視していたが、革命派が勝利していることを知らされ、驚愕する。七月勅令の破棄と内閣総辞職を決めたが、事態を収めることができずに亡命を決意し、イギリスに逃亡した。

1830年8月26日、オルレアン家のルイ・フィリップがラファイエット将軍に擁立されて国王となった。自由主義者や大資本家、銀行家をはじめとするブルジョワジーの支持を背景に、七月王政が成立、フランスは立憲国家となった。こうしたフランスの革命は各国の情勢にも影響を与えた。

ヘーゲルは革命や大衆運動に対して嫌悪感を抱くようになっていた。若いころはフランス革命に熱狂したが、円熟期のヘーゲルにとって七月革命は恐怖心を煽り、憂慮をもたらす事件であった。ヘーゲルはフランス革命、その後のナポレオンの栄光と没落によって歴史は清算されていると見ていた。したがって、歴史は繰り返されるべきものではなく、動乱の時代への逆戻りは避けなければならないものであった。むしろ、改革と改良による理性的な進歩によって社会問題は解決されるべきであって、第二第三の革命によって秩序と安定が奪われることを深く懸念していたのである。だが、時代はヘーゲルの考えとは無関係に展開していて、ヘーゲルは出来事が生じるたびに歴史を考察して受け止めていかねばならなかった。すでに老境に達していたヘーゲルにとって青年のように時代の変転の先頭に立つというのは骨折りであるばかりか困難なことであったため、静かに眼前の世界の展開を注視する姿勢を守り続けることに徹した。歴史哲学講義では﹁歴史とは自由の意識が前進していく過程である﹂と指摘している。ヘーゲルは急進的な革命主義者ではなく、穏健な改革主義者となっていた。

欧州情勢とヘーゲル[編集]

ナポレオン追放後に再建された復古王政は、フランス革命以前に時代を戻す時代錯誤な反動政治であった。ルイ18世は革命で廃止された封建的特権や身分制度を復活させ、市民層の反発を招いた。後を継いだ弟のシャルル10世も反動政治を継承し、言論の自由に制約を課し、亡命貴族の保護のために革命中に破却された城館の再建を国庫負担にするなど貴族政治を復活させようとした。シャルル10世は国内の不満をそらすために1830年7月にアルジェリア侵略を始めた。それでも国内の不満は治まらず、ついには自由主義者が大きな勢力を持った議会を解散させ、大幅な選挙権の縮小を命ずる七月勅令を発した。これがフランス七月革命の端緒となる。

詳細は「七月革命」を参照

イギリスでは19世紀に入り本格化していく産業革命の進展によって各地の産業構造に変化が生じ、南部の農村地帯から北部の工業地帯へと人口移動がおこった。その結果、大規模な社会変動、政治変動が始まる。それまで合理性があった旧来の選挙制度は急速に時代にそぐわないものとなっていた。イギリスでは議会制度の腐敗が進み、改革は避けがたいものとなっていた。

いくつかの都市選挙区は工業化による人口移動で過疎化して2名の議員を数名の有権者から選出するポケット選挙区と化していた。そこでは接待や贈賄による買収で有権者の投票が左右される不正選挙の温床となっていった。急激に成長した工業都市は工業化以前は農村だった地域で州選挙区という扱いであった。土地を所有していない市民に選挙権はなく、土地を所有できた一握りの人々がわずか1名の議員を選出する状況下にあった。1830年代の危機的時代状況の中で貴族や地主層に対する中産階級と労働者階級の闘争は激しさを増し、ここに議会改革は不可避なものとなっていく。議会は世論を正確に代表する能力を失って国民に対する権威は失墜し、革命直前の社会状況にあった。

1830年、改革の障害であったジョージ4世が崩御、フランスで七月革命が勃発した。改革要求の激化が革命に発展することへの恐怖を前に議会改革に着手する必要性があった。しかし、議会では党派的な対立が改革の足かせとなった。

ホイッグ派は改革に積極的な立場をとった。財産と教養をもつ裕福な資本家階級の支配体制への編入を試み、1830年グレイ卿を筆頭にホイッグ急進派は改革動議を提出するに至る。しかし、トーリー派は内相ロバート・ピールが改革に意欲的だったものの、ウェリントン公が現行制度は完全であるとしていかなる改革にも反対、さらに他の議員も改革が更なる改革の要求を正当化する可能性を指摘して反対したがゆえに時のトーリー政府による改革は不可能となった。トーリー党は政治担当能力の欠如が批判され第1次ウェリントン公爵内閣は内閣総辞職に追い込まれる。

1831年、ヘーゲルはプロイセン政府新聞に論説を寄稿、ホイッグによる選挙法改正案に関する評論をおこなった。このときの寄稿はヘーゲルの最後の活字文章となった。第一次選挙法改正案はブルジョワジーの政治を目指す自由主義改革であるが、プロレタリアート、農民に対する視点の欠如から不十分な改革であり、イギリスの議会制民主主義は欠陥を抱えているという点を指摘した。ヘーゲルは選挙法を改正するだけではイギリスの社会問題は解決できないと見ていた。

1831年、第一次グレイ内閣が成立して改革派は改正案を提出し、庶民院通過を果たした。さらに、国王ウィリアム4世を味方につけ貴族院に対して新貴族創家を盾に法案通過を強行し、ヘーゲルが亡くなって間もなくの1832年、第一次選挙法改正が実現する。このときの改革では、都市選挙区に居住する10ポンド以上の家屋・店舗を占有する戸主、州選挙区に居住する10ポンド以上の長期︵60年︶自由土地保有者、50ポンド以上の短期︵20年︶自由土地保有者に選挙権が与えられ、議席再配分によって腐敗選挙区の廃止と工業都市への選挙区の割り振りが実施された。だが、労働者には選挙権は与えられず、議会改革問題は未解決のままに残され、チャーティスト運動へと引き継がれる。

詳細は「en:Reform Act 1832」および「チャーティズム」を参照

ヘーゲルはイギリス議会政治の弱点を見出し、工業化過程の中でさらなる障害に衝突すると洞察していたと考えられる。こうした情勢はヘーゲル死後、社会主義運動の発展と共に現実の問題として浮上する。﹁現実的なものは理性的であり、理性的なものは現実的である﹂。ヘーゲルは世界史を俯瞰し、理性が現実社会で矛盾とその克服の中で顕現し、社会を作り変えていくのだと悟っていた。このような観想はヘーゲルの後半生を明るいものにし、活気ある学生との交流や、人々との対話、世界情勢への洞察に刺激を受け、ヘーゲルは晩年期を幸福に過ごした。しかし、かれの幸福はあっけなく幕をおろす。

詳細は「社会主義」を参照

ヘーゲル歴史哲学[編集]

詳細は「歴史哲学講義」を参照

ヘーゲルの死と葬儀[編集]

1831年夏、インドの伝染病コレラがドイツに蔓延し ベルリンでも流行し、コレラを恐れて一旦避難したものの、秋の新学期にあたって収束する前に戻ったことから感染してしまう。11月10日にはいつも通りに法哲学と哲学史の講義をおこなっていたが、13日日曜日の午前中に胃の不快感と激しいおう吐で倒れる。一晩中苦しみ通し、夜が明けた14日午前中に一時回復を見せたが、容態が急変、日没ごろ息を引き取ってしまう。ヘーゲル61歳。突如生涯を閉じた[145]。

11月16日、葬儀が営まれる。マルハイネッケが総長として弔辞を読み上げた。

﹁われわれは死が彼に何事もなすことを許さない。死はただ彼から彼そのものではないものを奪い取ったにすぎない。……彼の精神は、彼の著作、彼の無数の崇拝者、門弟のうちにあって生きている。それは永久に死ぬことなく生きていることであろう。﹂[146]

遺体は、生前の希望により、ベルリンのドローデン墓地に先に逝ったドイツ観念論の哲学者フィヒテ夫婦の墓の隣りに葬られている[147][148]。

ヘーゲルの死は時代の画期点にちょうど位置している。これ以降、ドイツは産業革命が本格化し、ブルジョアジーの成長と共に自由主義勢力が勢力を強化し、旧勢力と衝突を繰り返しながら、1833年にはドイツ関税同盟が発足、ドイツ統一に向けて着実に歩んでいく。1848年には三月革命がおこり、ドイツ統一がつよく待望されたが、プロイセンやオーストリア帝国によって弾圧されて未完に終わった。この革命は社会主義運動の起点にもなった。1870年、プロイセンが盟主となる北ドイツ連邦とフランス間で再び戦争がおこり、ナポレオン3世はセダンの戦いで敗北、プロイセンが勝利を果たした。この勝利により、プロイセンはドイツ帝国の樹立を宣言、ドイツは統一を果たした[149]。

その巨人と哲学は近代精神史の総決算であった。

年表[編集]

| 西暦 | 日付 | 年譜 | 年齢 |

|---|---|---|---|

| 1770年 | 8月27日 | シュツットガルトで誕生。 | 0歳 |

| 1776年 | 悪性の天然痘に罹患し、命があやぶまれた[150]。 | 6歳 | |

| 1788年 | ギムナジウム卒業。テュービンゲン大学神学部入学、ヘルダーリンも同時入学[150]。 | 18歳 | |

| 1801年 | 『惑星の軌道について』。イェーナ大学の私講師となる[150]。 | 31歳 | |

| 1802年 | 『哲学批評雑誌』の発行[150]。 | 32歳 | |

| 1805年 | ゲーテ(55歳)の推挙でイエーナ大学の員外教授(助教授)となる[150]。 | 35歳 | |

| 1807年 | イエーナ大学閉鎖。『バンベルク・ツァイトゥンク』の編集者となる。『精神現象学』を刊行。 | 37歳 | |

| 1808年 | ニュルンベルクのギムナジウムの校長兼哲学教授となる[150]。 | 38歳 | |

| 1818年 | 10月 | ベルリン大学教授に就任する[150]。 | 48歳 |

| 1821年 | 『法哲学(綱要)』(『法の哲学』)の刊行。 | 51歳 | |

| 1823年 | ヘーゲル学派の形成がはじまる。 | 53歳 | |

| 1827年 | フランスのパリに旅行、その帰途、ヴァイマルでゲーテを訪ねる[150]。 | 57歳 | |

| 1829年 | 10月18日 | プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世によってベルリン大学総長に指名される。 | 59歳 |

| 1831年 | 11月14日 | コレラにより急逝。 | 61歳 |

主な著作[編集]

生前刊の著書[編集]

●精神現象学︵1807年︶ ●大論理学︵ドイツ語: Wissenschaft der Logik、1812-16年︶下記﹃エンチクロペディー﹄での﹃論理学﹄と区別のため、タイトルに原書にはない﹁大﹂を付ける。 ●エンチクロペディー︵ドイツ語: Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften、1817年、1827年、1830年︶ 本書は、三部︵論理学、自然哲学、精神哲学︶構成である。 ●第一部 小論理学 上記の﹃大論理学﹄と同じ理由で原書にはない﹁小﹂を加えている ●第二部 自然哲学 ●第三部 精神哲学 ●法哲学︵綱要︶︵ドイツ語: Grundlinien der Philosophie des Rechts、1821年︶ ﹃法哲学﹄と訳されているが、本書の内容は学問としての﹁法哲学﹂に限定されてなく、ヘーゲル自身の倫理また政治思想が展開されている。ドイツ語の Recht は、﹁まっすぐな﹂を意味する古いドイツ語である reht に由来し、そこから正義、法、権利という意味に派生したものであり、ラテン語の ius の翻訳語としても使われる。つまり、英語で普段使われている意味での right や law とは一致しない。さらに Recht という語に対するヘーゲル独自の解釈も手伝って幅広い意味を持ちつつ議論が展開される結果、法の哲学的考察などはごく一部であり、決して中心テーマではない。この意味で﹁法権利の哲学﹂と訳すこともある。なお、この本については、メインタイトルとサブタイトルが逆転して定着してしまったという指摘があり、本来のタイトルは﹁法の哲学概要 自然法と国家学要綱﹂ではなく﹁自然法と国家学要綱 法の哲学概要﹂だったとの説がある。現行のズールカンプ版でも、左ページが自然法と国家学要綱であるほか、サヴィニーがこの著作を﹁ヘーゲルの自然法﹂と呼んだことなどが知られている。没後刊の著書[編集]

教え子達のノートに基づいて、没後出版された。

●美学︵講義︶︵ドイツ語: Vorlesungen über die Ästhetik、1835–1838︶

●歴史哲学︵講義︶︵ドイツ語: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte、1838年、1840年︶

●哲学史︵講義︶︵ドイツ語: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie、1833-1836︶

●宗教哲学︵講義︶︵ドイツ語: Vorlesungen über die Philosophie der Religion、1832︶

日本語訳[編集]

●ヘーゲル全集︵岩波書店︵全32巻︶、2001年完結︶ ●ヘーゲル全集︵知泉書館︵全19巻・24分冊予定︶、2019年開始︶ ●政治論文集︵金子武蔵・上妻精訳、岩波文庫︵上下︶、1967年︶- 度々再刊 ●美学講義︵寄川条路監訳、叢書ウニベルシタス・法政大学出版局、2017年︶- 新訂版・原書での訳書 ●宗教哲学講義︵山崎純訳、創文社、2001年︶ ●存在論 ヘーゲル論理の学Ⅰ︵山口祐弘訳、作品社、2012年︶ ●本質論 ヘーゲル論理の学Ⅱ︵山口祐弘訳、作品社、2013年︶ ●概念論 ヘーゲル論理の学Ⅲ︵山口祐弘訳、作品社、2013年︶- 大論理学の訳書 ●ヘーゲル初期論文集成︵村岡晋一・吉田達訳、作品社、2017年︶- 全編を新訳 ●世界史の哲学講義︵伊坂青司訳、講談社学術文庫︵上下︶、2018年︶。副題‥ベルリン1822/23年。初回講義による校訂版 ●ヘーゲル 世界史の哲学︵岡田隆平訳、第一出版株式會社、1949年︶。 ●精神現象学︵熊野純彦訳、ちくま学芸文庫︵上下︶、2018年︶ ●宗教哲学講義︵山﨑純訳、講談社学術文庫、2023年︶ ※以下は各・長谷川宏訳、平易な訳文で約15年かけ刊行 ●哲学史講義︵河出書房新社︵上中下︶、1992年 - 1993年/河出文庫︵新編・全4巻︶、2016年︶ ●歴史哲学講義︵岩波文庫︵上下︶、1994年、ワイド版2003年︶ ●美学講義︵作品社︵上中下︶、1995年 - 1996年︶ ●精神現象学︵作品社、1998年︶ ●法哲学講義︵作品社、2000年︶ ●論理学 哲学の集大成・要綱 第1部︵作品社、2002年︶- エンチクロペディーの訳書 ●自然哲学 哲学の集大成・要綱 第2部︵作品社、2005年︶ ●精神哲学 哲学の集大成・要綱 第3部︵作品社、2006年︶名言集[編集]

●真理は全体である。だが、全体とは自らの展開を通じて自らを完成する実在のことにほかならない。 ●哲学の課題がなんであり、その目的がなんであるかを理解するのは理性だ。 ●哲学の個々の部分は、それ自体が哲学的全体であり、循環する円環をなしており、それ自体において完全だ。 ●絶対者については、それが本質的に成果である。つまりその終極にいたってはじめてそれが本当のところそれであるものとなるのだと言っておかねばならない。 ●あらゆる現実は歴史的な過程だ。 ●世界史全体のそれぞれの段階は、世界精神の理念における必然的な契機だ。 ●歴史を学ぶと、我々が歴史から学んでいないことが分かる。影響と評価[編集]

優れた論理性から現代の哲学研究も含め、後世にも多大な影響を与えた。観念論哲学及び弁証法的論理学における業績のほか、近代国家の理論的基礎付けなど政治哲学における業績も有名である。認識論、自然哲学、歴史哲学、美学、宗教哲学、哲学史研究に至るまで、哲学のあらゆる分野を網羅的に論じた。ヘーゲルはドイツ観念論哲学の完成者であり、大陸哲学における近代哲学と現代哲学の分水嶺として位置づけられることも多い。 ヘーゲル死後、一時期ドイツの大学の哲学教授のポストはヘーゲルの弟子︵ヘーゲル学派︶で占められた。1830年代から1840年代にはヘーゲル学派の中でもヘーゲル左派が興隆したが、ヘーゲル左派の思想はマルクスらによって批判的に受け継がれ、次第に勢いが衰えていった。特に大陸哲学の伝統に強い影響力を持ち、毀誉褒貶、肯定的評価及び否定的評価を含め、様々な哲学者・思想家・文筆家の論述を通じて、彼の影響は広がっていった。ヘーゲル学派︵老ヘーゲル派・ヘーゲル中央派・青年ヘーゲル派︶及びその第二世代、ヘーゲル主義者の一覧や、新ヘーゲル主義などの頁も参照されたい。ヘーゲル哲学の影響を受けて批判的に継承・発展させた人物としては、セーレン・キェルケゴール、カール・マルクスなどがいる。ポパーやハイエクといった論客からマルクス主義とその実践において根深い全体主義的傾向はヘーゲルに由来しているという主張[注釈 14]もあるが、現代の研究者の中でヘーゲル評価は変化している[注釈 15]。また、マルクスは、ヘーゲルによって弁証法が神秘化され、不確かな観念論がドイツ哲学を大きく歪ませたと批判した。ただし、マルクス主義的な視点からのヘーゲルの哲学解釈には曲解があるとの見解もある。ヘーゲル研究者の見田石介もヘーゲルを﹁神秘的観念論者﹂だと位置づけている。 当時、あらゆる学問分野を﹁百科全書的﹂に網羅した﹁体系﹂を作ろうとした。その範囲は、自然科学、人文科学、社会科学の全てを含むほか、教育者としてのヘーゲル、政論家としてのヘーゲルなどの側面も持つ包括的なものである。ヘーゲルが構想した方法論的哲学体系の射程は、現代をもその圏内に捉えているとも呼ばれている。他方、﹁ヘーゲルに倫理学なし﹂の批判は以前よりつきまとっている。これは、ヘーゲルが個人倫理学よりも社会科学的問題解決を重視したと見られているからであり、倫理的に生きるには倫理的な法を持つ国の国民になればよいというヘーゲルの言葉に、その思想がよく表れている。 ヘーゲルの文体は難解なものとして知られ、一文字ずつなめるように読んでいき、読書を通じてヘーゲルの思考過程を追体験することが必要とされている。言葉の定義があいまいだという不満も多いが、そもそもヘーゲルの弁証法においては概念の自己運動にあわせて言葉が動いていくものであるから、言葉の定義を問うこと自体が無理な構造となっている。他方で、哲学的体系性や整合性を離れた場所で書かれる各書の序文や、教育・政論の分野では、勢いに満ちた名文も多いと評される。 ヘーゲル独自の弁証法論理学は、従来の形式論理学とは大いに異なるものである。それはヘーゲルが、一般的な形式論理学を乗り越えて、真に正しくかつ現実的な論理を把握しているという確固たる自負を持っていたからである。そのため、現代の数学的論理学とは必ずしも親和性が高いわけではないが、逆に、その仏教論理学や量子力学への近似性を唱える者もいる。自然哲学の分野でも、ヘーゲルの今日的読解を進めているケースがある。ヘーゲル論理学の重要な理念は、﹁︵論理の︶構造の豊かさこそが真理である﹂という構築主義的な発想である。その本質的な表現のひとつとして、例えば﹁質﹂と﹁量﹂の中間項ないし﹁止揚﹂理念として﹁限度/度量/度合﹂︵Maß︶の概念が打ち出されていることに端的に表れているように、多くの場合、単純な二分法的思考内容はより俯瞰的・包括的な次元へと高められて、より新たな段階である総合的な概念が提示される。社会科学的にはヘーゲルは右派からも左派からも批判の対象となってきた。ヘーゲル哲学からはカール・マルクスのような左派も、フランシス・フクヤマのような右派も生まれた。このような分派はヘーゲルの死後、激しくなった。 キルケゴールやニーチェなどの実存主義哲学では、ヘーゲルは悪しき理性主義の象徴のように批判されてきたが、宗教についての卓越した認識や広義における﹁理念﹂を内包しているヘーゲルの﹁理性﹂概念は、百科全書派のような啓蒙思想でいう﹁理性﹂や後の19世紀末以降の記号論理学的な意味での﹁理性﹂とは明らかに一線を画している概念であり、正しく理解された上での批判だったとは言えない面がある。 哲学者ではなく小説家としてのヘーゲルを説く者もいる。﹁精神現象学﹂は学問としての哲学というより、個人の魂がどのように成長していくかを説いた書であるとして、ゲーテ等に見られる﹁教養小説﹂として読むほうが正しいという意見である。この意味でヘーゲルは﹁経験﹂の哲学者と言われる。なお、早熟のシェリングと比べ、遅れてきた努力家という位置づけをされることがあり、ヘーゲルには若い頃と成熟期で思想に変化が見られる。そのため時期的な変遷を考慮せず、安易にヘーゲル一般を語ることは、現在の研究水準では望ましいことではない。バートランド・ラッセルは﹃西洋哲学史﹄︵"History of Western Philosophy"、1945年︶の中で、ヘーゲルのことを、最も理解が困難な哲学者であると書いている。彼によれば、ヘーゲルは当時の現在誤っているとされている論理学に基づき、壮大な論理体系を作り上げたのであって、そのことがかえって多くの人に多大な興味を持たせる結果になったのである。用語[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

(一)^ 正式名称は﹁ドイツ国民の神聖ローマ帝国﹂。その内部はオーストリア帝国、プロイセン王国、バイエルン公国など大国、ヴュルテンベルク公国やハノーヴァー公国、ザクセン公国などの中規模の領邦、そしておよそ300余りの小領邦に分かれており、統一国家の態をなしていなかった。奈良県ほどの大きさのヴェストファーレン地方の場合、52もの領邦が犇めいていた。それぞれ諸邦は、王領や選帝侯領、司教領、大公領、伯領など世襲の独立国家で行政、立法、司法の機構と官僚制度が存在し、農奴である人民を治めていた。さらに、当時の領邦君主はフランス式の豪奢な宮廷生活を営み、快楽と遊興に耽り乱費を重ねていた。当然ながら財政的負担は一般の人々が背負い、その負担は過酷なものとなっていた[3]。

(二)^ ヴュルテンベルク公国は1495年がウォルムスの帝国議会で髭のエーベルハルト伯が公爵位を授かって建国されたことに由来をもつ。ヘーゲルが誕生した時代、時の大公は初代から数えて12代目カール・オイゲン公であった[4]。カール・オイゲン公の統治はプロテスタント国のヴュルテンベルク公国にあってカトリックを信仰し、ホーヘンハイム宮殿など豪壮な宮殿を造営し、豪奢な宮廷生活を営むなど絶対主義的な専制政治であった[5]。七年戦争に参加を決定し、領民を強制的に徴募し軍に入隊させるといった圧政、民会に戦費の供出を要求し軍を派遣して国費を強奪するなどの専横をおこなった。専制的な君公に対して民会はたびたび抵抗の姿勢を見せ、七年戦争の敗北を前に総会を招集する共に帝国裁判所に提訴した。七年に及ぶ法廷闘争を通じ、イングランドなど大国を調停人として相続協定と呼ばれる協定が締結され、子のいないカール・オイゲンの大公位の継承権を二人の弟に与えることに加え、君公の権限の制限と民会の権限の確認がおこなわれた[6]。ヘーゲルの幼少期は公国の立憲政治の根幹となった相続協定成立後の比較的平穏な時代に位置していた[7]。

(三)^ 1792年9月20日﹁1791年憲法﹂が廃止され国民議会は解散となり、新憲法に下に成人男子選挙制に基づく国民公会へと移行した。国民公会のもとで国王の裁判が行われ、有罪判決が言い渡された国王ルイ16世は、1793年1月21日処刑された。さらに、対外戦争での苦戦からジロンド派の支持が急速に縮小、ついにジャコバン派によって国民公会を追放された。封建的特権の廃止のもと農民への土地の無償分配がおこなわれた。10月には革命暦が制定され、10月16日、マリー・アントワネットが処刑される。さらに11月にはキリスト教信仰が廃止され、﹁最高存在﹂の崇拝が布告された。

(四)^ ジャコバン派は独裁権力を掌握してダントン派やエベール派など政敵をつぎつぎと粛清していく。しだいにロベスピエールが主導する公安委員会と革命裁判所による独裁へと向かっていった。自由・平等・友愛の理想はギロチンに取って代わり、人権宣言は空言となっていった。1794年、テルミドールの反動によってロベスピエールは捕えられ処刑される。フランスはテルミドールの反動を主導したポール・バラスによる政治腐敗の時代に入っていく。

(五)^ 1799年、ナポレオンの第一次イタリア遠征によってフランスの影響下に入っていた北イタリアをオーストリア帝国が奪回する。再びフランスは危機に陥り、国民の間では総裁政府を糾弾する声が高くなっていった。エジプトに遠征中だったナポレオンは密かにフランスへと戻り、11月9日、ブリュメール18日のクーデターを起こして第一執政になり事実上独裁権を握った。1800年、ナポレオンはアルプス山脈を越えて北イタリアに進出し、連戦連勝の末、オーストリアに奪われた失地を瞬く間に回復していく。

(六)^ 1801年、フランス・オーストリア間でリュネヴィルの和約が締結された。イタリアにフランスの衛星諸国が設置され、ドイツはフランスによってライン川左岸地域︵ラインラント︶の併合を突き付けられた。こうしてフランスは領土を東へと拡張する一方で、神聖ローマ帝国は領土分割の対象となり存亡の危機に立たされた。

(七)^ 1803年、神聖ローマ帝国はライン左岸の領土喪失に対する補償を協議するべく、帝国会議の代表者である大諸侯を招集して帝国代表者会議主要決議と呼ばれる決議を採択した。この決議により、300あまりの世俗諸侯と数十の聖界諸侯と帝国都市が﹁世俗化﹂と﹁陪臣化﹂と呼ばれる統合、整理を受けて近隣の中規模の領邦へと編入された。

(八)^ 堅田氏は従来﹃ドイツ憲法論﹄と訳されていたことを認めつつ、ドイツの国家体制を論じられた内容の性質上タイトルを﹃ドイツ国制論﹄と訳した方が妥当であると指摘した[69]。

(九)^ ヘーゲルは天文学に関するテーマを扱い、火星と木星間の軌道には惑星は存在しないと論じた[79]。1801年1月イタリアのジュゼッペ・ピアッツィがパレルモの天文台で準惑星ケレスを発見していた。この発見は小惑星の初の発見となった。後年、この誤った論文のゆえにヘーゲルは自然科学に弱いという評価を受けた。

(十)^ 私講師とは大学で授業を担当しているものの、収入は大学からの俸給ではなく、授業を聴講する学生の授業料で生計を立てる、不安定な臨時講師の身分であった。また、イェーナ大学では哲学科に在籍する学生が30人なのに対して教授の数が20人、その他に私講師が12人もいるおかしな状況であった。ヘーゲルはゲーテやシェリングの後押しを受けていたが、大学から俸給を受け取るようになったのは、員外教授に昇格した後であった。しかし、程なくしてヘーゲルはイェーナを離れることになる。

(11)^ 1805年、ナポレオンはオーストリアとロシアを相手にアウステルリッツの戦いで勝利し、第三次対仏大同盟を崩壊させた。そして約20万のフランス軍を中部ドイツに駐屯させたが、これはプロイセンに危機感を抱かせ、ついに開戦の決意を固めさせた。1806年7月、プロイセンはイギリス、ロシア、ザクセン、スウェーデンとともに第四次対仏大同盟を結成して、フランスに対抗する姿勢をあらわにした。8月末、プロイセンはフランスにライン諸邦に駐屯する軍の撤収を要請した。これは事実上の宣戦布告であった。1806年10月14日、イエナ・アウエルシュタットの戦いが行われ、プロイセン王国はナポレオンに敗北、敵の主力を打ち破ったフランス軍はプロイセン本土まで一挙に征服される。

(12)^ 農業国のプロイセン王国は1)農政改革に着手した。1807年﹁10月勅令﹂によって農奴解放を断行し、世襲的な領主-農民の関係を解消、農民に職業選択、移住、結婚、土地売買の自由を認めた。1816年に調整令が布告され、農民は保有地の三分の一から二分の一を譲渡すれば、賦役から解放され、残りの土地の所有を認められた。農奴から自営農へと身分的な上昇の道が開かれた。2)経済改革に関しては、ギルドの特権が廃止され、営業証書を購入し営業許可を得たものは誰でも営業ができる営業の自由が認められた。また1818年には国内関税の廃止され、プロイセン王国ははじめて国家として統一市場となった。また、3)行政改革が断行され国家機構の変革が試みられた。1808年、行政組織令が発布され、各省からなる行政機関が整備され、担当を統括する大臣からなる内閣制度が導入され、大臣に国に上奏する権限が付与された。国王の法令については大臣の副署が必要となり、国王専制の体制が否定された。地方行政に関しても行政機構の刷新が図られ、一定額以上の収入がある市民が有権者になり、市会の選挙がおこなわれ自治制度がつくられていく。フンボルトが内務省の教育担当局長に就任し、4)教育改革も実施され、1810年ベルリン大学が創設された。改革はシュタインによって﹁眠っている民力、散在している知識の結集﹂して﹁自主独立または国民感情を蘇生される﹂ものと位置づけられ、ハルデンベルクは﹁政府の英知による良い意味での革命﹂によって﹁最大限可能な自由と平等﹂を目指すものと喧伝した[110]。

(13)^ ヘーゲルを﹁反動主義プロイセンの国家哲学者﹂として見るポパーの見解はシュロモ・アヴィネリにより否定されている。むしろ、プロイセンの開明的改革の賛同者であり、進歩的なリベラル派として理解することにより説得力があるとされている。ヘーゲルがベルリン大学教授就任の申し入れを受諾した理由はプロイセンの改革を支持して自由の芽を育もうと考えたと見ることができる。

(14)^ ポパーは1936年に﹃歴史主義の貧困﹄を出版し、ヘーゲルやマルクスの学問上の方法論を批判した。また、1945年に﹃開かれた社会とその敵﹄を刊行し、さらにヘーゲル批判をおこなう。ヘーゲルに対する批判は厳しくヘーゲルの論敵であったショーペンハウエルの悪口を用いてフィヒテを﹁駄法螺吹き﹂、ヘーゲルを﹁プロイセン反動主義の擁護者﹂であり﹁いかさま師﹂として非難した[151]。ポパーはヘーゲル哲学を﹁歴史予言の思想﹂として位置づけソ連やナチスなどの全体主義国家の思想的起源として見なして糾弾した[152]。

(15)^ ヘーゲル研究者の福吉氏はヘーゲルが公共性を重視して市民社会で生きる自由や権利といった観点を論じ現代にも通ずる問題認識を示していると評価している[153]。また権左氏は、ポパーのヘーゲルに関する解釈は1930~40年代という論者の時代的背景に基づくものであり、福吉氏と同様にヘーゲル哲学を理解するためにはヘーゲルとその生きた時代を理解するのが妥当であると指摘している[154]。両氏は1972年にシュロモ・アヴィネリが提示したリベラルな改革派としてのヘーゲル観を採用している[155]。

出典[編集]

- ^ Georg Wilhelm Friedrich Hegel German philosopher Encyclopædia Britannica

- ^ 水村光男編 『世界史のための人名辞典』 山川出版社 1991年。 pp.282-283

- ^ 澤田(1970) pp.44-45

- ^ 澤田(1970) pp.70-71

- ^ 澤田(1970) p.81

- ^ 澤田(1970) pp.80-82

- ^ 澤田(1970) p.82

- ^ a b 澤田(1970) p.21

- ^ R. スペンサー(1996) p.4

- ^ a b c 澤田(1970) p.22

- ^ a b 澤田(1970) p.23

- ^ R. スペンサー(1996) p.11

- ^ a b c 権左(2013) p.2

- ^ a b c R. スペンサー(1996) p.5

- ^ a b 澤田(1970) p.25

- ^ 澤田(1970) p.24

- ^ 澤田(1970) p.26

- ^ 澤田(1970) pp.26-27

- ^ 澤田(1970) p.35

- ^ R. スペンサー(1996) p.9

- ^ 澤田(1970) pp.38-41

- ^ 澤田(1970) pp.28-35

- ^ 澤田(1970) pp.36-37

- ^ 澤田(1970) pp.64-65

- ^ a b 澤田(1970) p.89

- ^ a b 澤田(1970) p.90

- ^ 澤田(1970) pp.93-94

- ^ 澤田(1970) pp.94-95

- ^ R. スペンサー(1996) p.13

- ^ 澤田(1970) p.98

- ^ R. スペンサー(1996) p.12

- ^ 澤田(1970) pp.98-100

- ^ 澤田(1970) pp.100-102

- ^ 権左(2013) pp.32-38

- ^ R. スペンサー(1996) p.16

- ^ R. スペンサー(1996) p.17

- ^ a b 権左(2013) p.4

- ^ 澤田(1970) p.97

- ^ 澤田(1970) p.122

- ^ 澤田(1970) pp.105-106

- ^ 澤田(1970) p.107

- ^ 澤田(1970) p.108

- ^ 澤田(1970) pp.110-114

- ^ R. スペンサー(1996) p.34

- ^ 澤田(1970) pp.129-130

- ^ R. スペンサー(1996) p.20

- ^ 澤田(1970) p.131

- ^ 澤田(1970) p.128

- ^ R. スペンサー(1996) p.19

- ^ 澤田(1970) p.132

- ^ R. スペンサー(1996) p.21

- ^ 権左(2013) p.9

- ^ R. スペンサー(1996) p.38

- ^ R. スペンサー(1996) pp.39-41

- ^ R. スペンサー(1996) p.23

- ^ R. スペンサー(1996) p.35

- ^ R. スペンサー(1996) p.36

- ^ 澤田(1970) pp.145-148

- ^ 澤田(1970) p.155

- ^ 澤田(1970) pp.155-162

- ^ 澤田(1970) pp.167-168

- ^ R. スペンサー(1996) p.24

- ^ 澤田(1970) p.170

- ^ R. スペンサー(1996) p.25

- ^ 澤田(1970) p.172

- ^ R. スペンサー(1996) p.27

- ^ R. スペンサー(1996) p.22

- ^ R. スペンサー(1996) p.37

- ^ 堅田 pp.1-2

- ^ 堅田 pp.2-3

- ^ 早瀬 (1) p.266 (2013)

- ^ 早瀬 (1) p.268 (2013)

- ^ 早瀬 (2) p.292

- ^ 早瀬 p.99 (2015)

- ^ 早瀬 (3) p.193 (2015)

- ^ 堅田 p.12, p.14, p.22, pp.24-25

- ^ a b R. スペンサー(1996) p.46

- ^ R. スペンサー(1996) p.48

- ^ a b c 澤田(1970) p.193

- ^ R. スペンサー(1996) p.47

- ^ 澤田(1970) pp.193-194

- ^ 澤田(1970) p.194

- ^ 澤田(1970) p.196

- ^ R. スペンサー(1996) p.52

- ^ 澤田(1970) pp.196-197

- ^ 澤田(1970) p.197

- ^ R. スペンサー(1996) p.55

- ^ R. スペンサー(1996) pp.53-54

- ^ 澤田(1970) pp.197-198

- ^ 澤田(1970) pp.198-199

- ^ 澤田(1970) p.200

- ^ 澤田(1970) p.201

- ^ 澤田(1970) p.202

- ^ R. スペンサー(1996) pp.70-71

- ^ R. スペンサー(1996) pp.74-75

- ^ a b 澤田(1970) p.211

- ^ a b 澤田(1970) pp.211-212

- ^ 澤田(1970) pp.202-208

- ^ 澤田(1970) pp.206-207

- ^ R. スペンサー(1996) p.72

- ^ R. スペンサー(1996) pp.6-7

- ^ 澤田(1970) pp.208-209

- ^ R. スペンサー(1996) p.73

- ^ 澤田(1970) p.214

- ^ R. スペンサー(1996) pp.92-93

- ^ 澤田(1970) p.215

- ^ R. スペンサー(1996) p.94

- ^ 澤田(1970) p.212,216

- ^ R. スペンサー(1996) p.95

- ^ 福吉(2006) pp.45-48

- ^ 澤田(1970) pp.216-217,219

- ^ R. スペンサー(1996) pp.96-97,99

- ^ 澤田(1970) p.219

- ^ 澤田(1970) pp.217-218

- ^ R. スペンサー(1996) p.100

- ^ a b 澤田(1970) p.222

- ^ R. スペンサー(1996) p.103

- ^ a b R. スペンサー(1996) p.101

- ^ 権左(2013) pp.145-147

- ^ 澤田(1970) pp.218-219

- ^ 澤田(1970) pp.222-223

- ^ R. スペンサー(1996) p.102

- ^ 澤田(1970) p.224

- ^ 澤田(1970) p.220,223

- ^ a b R. スペンサー(1996) p.108

- ^ a b 生松(2002) p.40

- ^ 難波田(1993) p.87

- ^ a b 生松(2002) p.44

- ^ R. スペンサー(1996) p.109

- ^ 生松(2002) pp.41-42

- ^ 難波田(1993) pp.92-93

- ^ 権左(2013) p.124,130-132

- ^ 生松(2002) p.42

- ^ 難波田(1993) pp.87-89

- ^ 権左(2013) p.125

- ^ a b R. スペンサー(1996) p.110

- ^ 生松(2002) p.45

- ^ 生松(2002) pp.45-47

- ^ 難波田(1993) pp.97-99,114-115

- ^ 権左(2013) pp.130-134

- ^ 生松(2002) pp.47-48

- ^ 難波田(1993) pp.126-143

- ^ 権左(2013) pp.135-140

- ^ 澤田(1970) pp.230-231

- ^ 澤田(1970) pp.232-233

- ^ 澤田(1970) pp.236-237

- ^ 澤田(1970) p.237

- ^ R. スペンサー(1996) p.147

- ^ 澤田(1970) p.238

- ^ a b c d e f g h 本間・越田(2014) pp.144-145

- ^ ポパー『開かれた社会とその敵』2巻 1980年 56ページ

- ^ ポパー『開かれた社会とその敵』2巻 1980年 60ページ

- ^ 福吉(2006) pp.15-17

- ^ 権左(2013) pp.ⅰ-ⅴ

- ^ 福吉(2006) pp.40-44

参考文献[編集]

●シュロモ・アヴィネリ 著、高柳良治 訳﹃ヘーゲルの近代国家論﹄未来社、1978年。 ●伊坂青司﹃ヘーゲルとドイツ・ロマン主義﹄御茶の水書房、2000年。 ●生松敬三﹃社会思想の歴史―ヘーゲル・マルクス・ウェーバー﹄岩波現代文庫、2002年。 ●独協大学法学部 編﹃独協法学第95号﹄2014年。 ●堅田剛﹁若きヘーゲルの︽国制︾論―﹃ドイツ憲法論﹄をめぐって―﹂﹃独協法学第83号﹄2014年。pp.1-30 ●クーノ・フィッシャー 著、玉井茂・磯江景孜 訳﹃ヘーゲルの生涯 (ヘーゲルの生涯・著作・学説)﹄勁草書房、1987年。 ●中埜肇﹃ヘーゲル―理性と現実﹄中公新書、1968年。 ●権左武志﹃ヘーゲルとその時代﹄岩波書店、2013年。 ●佐藤康邦﹃教養のヘーゲル﹃法の哲学﹄ 国家を哲学するとは何か﹄三元社、2016年。 ●澤田章﹃ヘーゲル﹄清水書院 センチュリーブックス 人と思想17、1970年。新版2015年 ●R. スペンサー 著、椋田直子 訳﹃ヘーゲル (FOR BEGINNERSシリーズ)﹄現代書館、1996年。 ●国際言語平和研究所編﹃研究論叢第82,83,86,87,88号﹄2013-2016年。 ●早瀬明﹁ヘーゲル著﹃ドイツ国制論﹄訳と註︵1︶-(5)﹂﹃研究論叢第82,83,86,87,88号﹄2013-2016年。 ●国際言語平和研究所編﹃研究論叢第85号﹄2013-2016年。 ●早瀬明﹁ヘーゲル﹃ドイツ国制論﹄を貫く主権への問い(前篇)ボダン,プーフェンドルフとヘーゲル﹂﹃研究論叢第85号﹄2015年。、pp.97-114 ●福吉勝男﹃使えるヘーゲル 社会のかたち、福祉の思想﹄平凡社、2013年。 ●難波田春夫﹃スミス・ヘーゲル・マルクス﹄講談社、1993年。 ●渡邊二郎﹃歴史の哲学―現代の思想的状況﹄講談社学術文庫、1999年。 ●本間康司・越田年彦﹃覚えておきたい人と思想100人―世界の思想家ガイドブック﹄清水書院、2014年9月。ISBN 978-4389500399。関連項目[編集]

●宗教︵キリスト教︶

●ヘーゲル学派

●ヘーゲル右派

●ヘーゲル左派

●ヘーゲル中央派

●ヘーゲル学派 (第二世代)

●新ヘーゲル主義

●マルクス主義関係の記事一覧